TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Proses Geomorfik

Pengertian geomorfologi menurut beberapa ahli, yaitu :geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang evolusi bentuk lahan (landform) dan bentang lahan (landscape) terutama menyangkut proses erosi (Desaunettes, 1977) dan menurut Verstappen (1985 dalam Suparto, Marsoedi, dan Gunawan, 1993), geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi, terutama mengenai proses, genesis, litologi, bentuk lahan, dan hubungan timbal balik dengan lingkungannya seperti tanah dan vegetasi.

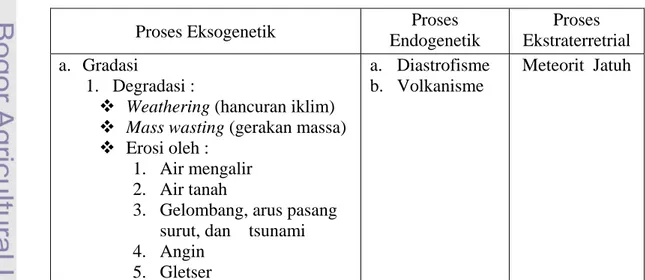

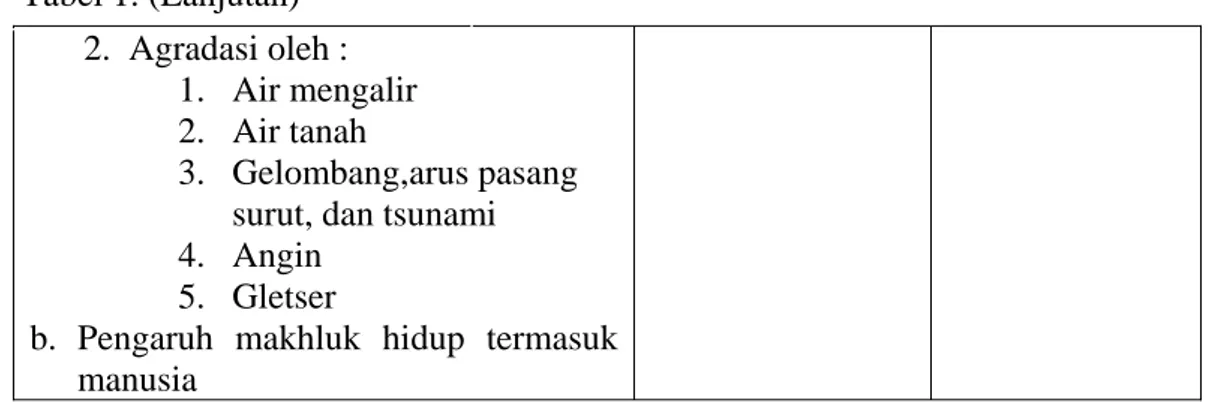

Menurut Wiradisastra, Tjahjono, Gandasasmita, Barus, dan Munibah (2002), morfologi permukaan bumi, secara garis besar terbentuk oleh 3 (tiga) proses geomorfik yang bersifat alamiah, yaitu : eksogenetik, endogenetik, dan ekstraterestrial (Tabel 1). Proses geomorfik adalah semua perubahan baik fisik maupun kimia yang mempengaruhi perubahan bentuk muka bumi. Proses eksogenetik adalah proses yang mengubah dan membentuk muka bumi dari luar, yaitu gradasi dan organisme. Proses endogenetik adalah proses yang mengubah dan membentuk muka bumi dari dalam, seperti diastrofisme dan volkanisme, sedangkan proses ekstraterestrial adalah proses yang mengubah dan membentuk muka bumi yang tidak berasal dari proses eksogenetik dan endogenetik, seperti meteorit jatuh.

Tabel 1. Garis Besar Proses Geomorfik (Wiradisastra, Tjahjono, Gandasasmita, Barus, dan Munibah, 2002).

Proses Eksogenetik Endogenetik Proses Ekstraterretrial Proses a. Gradasi

1. Degradasi :

Weathering (hancuran iklim) Mass wasting (gerakan massa) Erosi oleh :

1. Air mengalir 2. Air tanah

3. Gelombang, arus pasang surut, dan tsunami 4. Angin

5. Gletser

a. Diastrofisme b. Volkanisme

2. Agradasi oleh : 1. Air mengalir

2. Air tanah

3. Gelombang,arus pasang surut, dan tsunami 4. Angin

5. Gletser

b. Pengaruh makhluk hidup termasuk manusia

Proses geomorfik menghasilkan satuan-satuan bentuk permukaan bumi yang identik dengan satuan-satuan lahan (landform units) pada suatu bentang lahan (landscape) tertentu.

2.2 Konsep Bentang Lahan (Landscape) dan Bentuk Lahan (Landform)

Secara konseptual keadaan bentang lahan (landscape) sangat erat terkait dengan keadaan topografi dan jenis batuan, sedangkan bentuk lahan (landform) merupakan diferensiasi dari bentang lahan.

Tabel 2. Perbedaan antara Bentang Lahan (Landscape) dan Bentuk Lahan (Landform)

Landscape Landform

Pengertian Puslittanak (2004) :

Realita keberadaan muka bumi yang dicirikan oleh bentuk, perbedaan tinggi, tinggi tempat, kemiringan, dan kondisi permukaannya (datar dan rata, datar dengan relief mikro) dan jenis serta sifat batuan.

Puslittanak (2004) :

Bentukan alam mengenai permukaan bumi yang terjadi melalui serangkaian proses geomorfik.

Wiradisastra et al., (2002) :

Terbentuk melalui proses tektonik dan volkanisme, sedangkan denudasi (hasil total dari semua proses pemindahan sampai terjadi bentuk lahan) terjadi melalui proses erosi dan gerakan massa (mass wasting).

Desaunettes (1977) :

Hasil dari berbagai proses geomorfik yang terjadi pada berbagai macam batuan dan bahan induk yang berbeda untuk waktu tertentu.

Contoh Bentang lahan volkanik (volcanic landscape).

Landform seperti Dataran punggung volkan tengah berbahan induk batuan andesit, bentuk wilayah datar, dan tidak tertoreh (Va.3.1.0).

Bentuk lahan (landform) menghasilkan suatu Satuan Lahan yang dikenal dengan Satuan Peta Lahan (SPL). SPL digunakan sebagai wadah Satuan Peta Tanah (SPT). Menurut Desaunettes (1977), maka SPL dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu : sistem, subsistem, bentuk lahan. Pengkelasan tersebut berdasarkan kriteria relief, litologi dan genesis.

Keterangan :

V : Grup fisiografi = volkan a : Litologi = andesit

2 : Subgrup : morfologi = lereng atas gunung api 1 : Bentuk wilayah = landai

1: Tingkat torehan = tertoreh ringan

Penggunaan SPL sebagai pembeda SPT ataupun sebagai fase suatu takson, akan sangat tergantung pada tingkat pemetaan atau skala petanya. Makin detil tingkat pemetaan (makin besar skala petanya), maka SPL yang digunakan akan semakin detil pula, seperti yang tertera pada Tabel 3.

Tabel 3. Hubungan antara Skala Peta dan Satuan Peta Lahan/SPL (Puslittanak, 2004)

Skala 1:250.000 (Pemetaan Tingkat Tinjau)

Skala 1: 50.000 (Pemetaan Semidetil)

Skala 1 : 10.000 (Pemetaan Detil) SPL yang digunakan

masih berupa satuan yang lebih besar/kasar.

Contoh: kerucut volkan (volcanic cone).

SPL yang muncul akan lebih rinci.

Contoh : lereng bawah kerucut volkan.

SPL yang digunakan bersifat lebih sempit lagi yaitu land facet atau land element.

Contoh : lereng bawah volkan 3-5%.

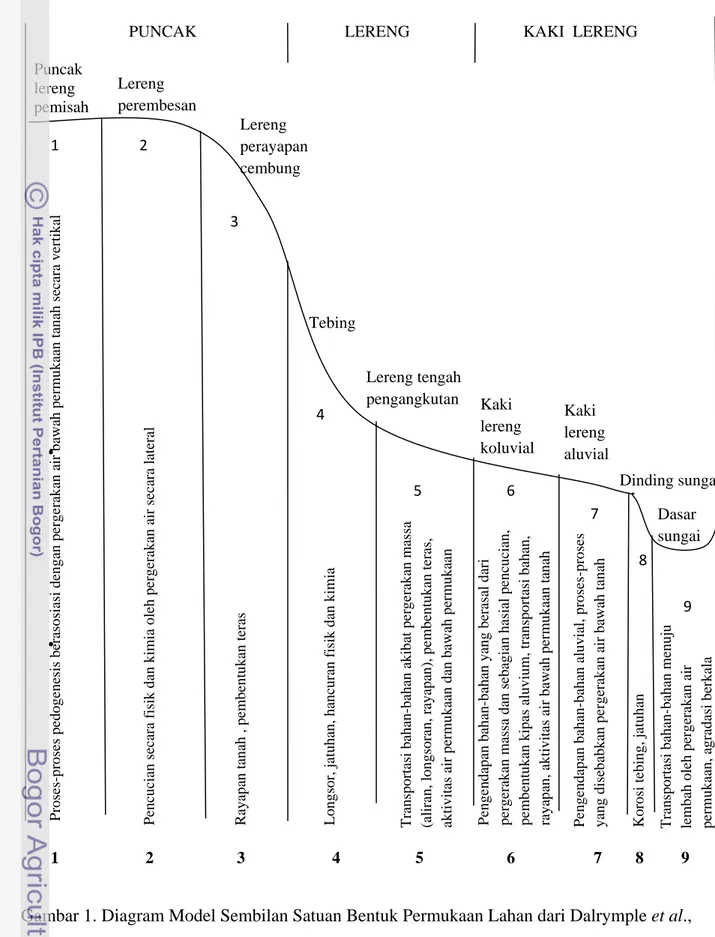

Selain itu terdapat klasifikasi Satuan Bentuk Lahan lain, seperti yang dikemukakan oleh Dalrymple, Blong, and Conacher (1968 dalam Selby, 1985). Model klasifikasinya dikenal dengan nama Model 9 (Sembilan) SBPL (Satuan Bentuk Permukaan Lahan) seperti tertera pada Gambar 1.

Contoh : Va 2.1.1 Deskripsi bentuk lahan : lereng atas gunung api berbahan induk andesit, landai (2-5 %), tertoreh ringan

PUNCAK LERENG KAKI LERENG 1 2 3 4 • 5 6 7 8 9 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gambar 1. Diagram Model Sembilan Satuan Bentuk Permukaan Lahan dari Dalrymple et al., (1968 dalam Selby, 1985) Puncak lereng pemisah Lereng perembesan Lereng perayapan cembung Tebing Lereng tengah pengangkutan Kaki lereng aluvial Kaki lereng koluvial Dinding sungai Dasar sungai Pro ses-p ro ses ped o g ene si s be rasosi asi de nga n per g era k an a ir ba wa h perm ukaa n t anah se cara vert ik al Penc uci an seca ra fi si k dan ki mi a ol eh p er g er aka n ai r seca ra l at eral R ayapa n t anah , pem b ent u k an t eras Lo ngs o r, j at u h an, ha ncu ra n fi si k dan ki mi a Tran sp ort asi b ahan -baha n a k ib at pe rg era k an massa (al ir an, l o ng so ra n, ra yapa n) , p embe n tu kan t eras, akt iv it as ai r pe rm ukaa n da n b awah pe rm u k aa n Pen g en da pan b ahan -baha n ya ng be rasal dari per g era k an m assa da n s eba gi an hasi al pe nc uci an, pem b ent uka n k ipas al u v iu m, t rans p ort asi bah an, raya pa n, a k ti v it as ai r ba wa h p erm ukaa n t ana h Pen g en da pan b ahan -baha n al u v ia l, p roses-p ro ses yan g di se bab k an per g era k an ai r ba wa h ta na h Korosi teb ing , jatu h an Tran sp ort asi b ahan -baha n me nuj u le m b ah o leh p er g er ak an a ir per m u k aa n, a g radasi be rkal a

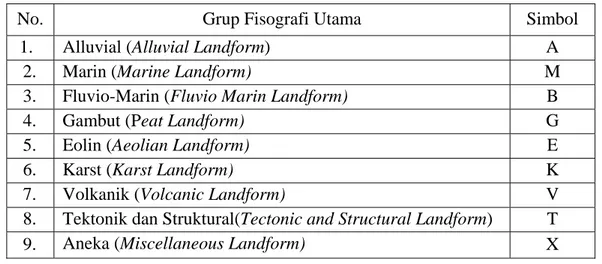

Menurut Marsoedi, Widagdo, Dai, Suharta, Darul, Hardjowigeno, Hof, dan Jordens (1997), landform/bentuk lahan diklasifikasikan kedalam 9 (sembilan) grup atau kelompok utama yang selanjutnya dibagi lebih lanjut sesuai dengan sifat masing-masing. Pembagian kelompok utama tersebut tertera pada Tabel 4.

Tabel 4. Klasifikasi Bentuk Lahan (Marsoedi et al., 1997)

No. Grup Fisografi Utama Simbol

1. Alluvial (Alluvial Landform) A

2. Marin (Marine Landform) M

3. Fluvio-Marin (Fluvio Marin Landform) B

4. Gambut (Peat Landform) G

5. Eolin (Aeolian Landform) E

6. Karst (Karst Landform) K

7. Volkanik (Volcanic Landform) V

8. Tektonik dan Struktural(Tectonic and Structural Landform) T

9. Aneka (Miscellaneous Landform) X

2.3 Proses Pedogenesis

Pedogenesis adalah ilmu yang mempelajari tentang proses-proses pembentukan tanah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut konsep pedologi, tanah adalah benda alam bebas yang kompleks dan dihasilkan oleh sejumlah proses (Rachim dan Suwardi, 2002). Soil Survey Staff (2010), mendefenisikan tanah sebagai suatu sistem yang kompleks, bersifat terbuka dan dinamik serta didalamnya terjadi aktifitas kimia, fisik, dan biologi. Tanah dengan karakteristiknya dihasilkan oleh interaksi kerjasama secara simultan antara relief/topografi (r), iklim (c), bahan induk (p), waktu (t), dan organisme (o), (Jenny, 1941) atau dapat dituliskan :

Tabel 5. Komponen-Komponen Proses Pedogenesis dan Uraiannya

No. Komponen Uraian

1. Relief Relief mempengaruhi proses pembentukan tanah melalui : a. Tebal atau tipisnya lapisan tanah. Daerah yang

memiliki topografi miring dan berbukit akan memiliki lapisan tanah yang lebih tipis karena tererosi, sedangkan daerah yang datar akan memiliki lapisan tanah yang tebal karena terjadi sedimentasi.

b. Sistem drainase/pengaliran. Daerah yang memiliki drainase jelek, seperti sering tergenang menyebabkan tanahnya menjadi asam.

2. Iklim Iklim mempengaruhi proses pembentukan tanah melalui unsur-unsur iklim utama yaitu suhu dan curah hujan :

a. Suhu akan berpengaruh terhadap proses hancuran bahan induk. Apabila suhu tinggi, maka proses hancuran iklim (weathering process) akan berlangsung cepat sehingga pembentukan tanah akan berjalan cepat pula.

b. Curah hujan akan berpengaruh terhadap kekuatan erosi dan pencucian tanah, sedangkan pencucian tanah yang cepat menyebabkan tanah menjadi asam (pH tanah menjadi rendah).

3. Bahan Induk Bahan Induk terdiri dari batuan volkan, batuan beku, batuan sedimen (endapan), dan batuan metamorf. Batuan induk itu akan hancur menjadi bahan induk, yang akan mengalami hancuran iklim menjadi tanah. Susunan kimia dan mineral bahan induk akan mempengaruhi intensitas tingkat hancuran iklim dan vegetasi diatasnya. Bahan induk yang banyak mengandung unsur Ca akan membentuk tanah dengan kadar ion Ca yang banyak pula sehingga dapat menghindari pencucian asam silikat dan sebagian lagi dapat membentuk tanah yang berwarna kelabu. Sebaliknya bahan induk yang kurang kadar ion Ca membentuk tanah yang warnanya lebih merah.

4. Waktu Proses pembentukan tanah yang terus berjalan mengubah bahan induk tanah menjadi tanah muda (immature / young soil), tanah dewasa (mature soil), dan akhirnya menjadi tanah tua (old soil).

Tanah muda merupakan tanah yang berasal dari proses pelapukan bahan organik dan bahan mineral yang membentuk horison A dari horison C. Tanah dewasa merupakan proses yang lebih lanjut dari tanah-tanah muda. Tanah ini ditandai dengan proses pembentukan horison B akibat pelapukan mineral dan pencucian unsur hara belum lanjut, sedangkan pada tanah tua terjadi perubahan yang lebih nyata, yaitu pada horison A dan B, dimana terjadi hancuran mineral dan pencucian basa-basa semakin meningkat, sehingga tertinggal mineral-mineral yang resisten (sukar hancur) di dalam tanah, dan akhirnya tanah menjadi kurus dan masam (Hardjowigeno, 1985).

Menurut Rachim dan Suwardi (2002), tanah muda jika perkembangan horison-horison tanah belum jelas. Tanah dewasa jika perkembangan horison-horison tanah sudah sempurna, sedangkan tanah tua jika tanah tersebut telah mengalami perkembangan lanjut sehingga basa-basa telah tercuci dan sebagian besar top soil (lapisan atas) telah tererosi. Hal ini menyebabkan tanah muda dan tanah dewasa tergolong subur, sedangkan tanah tua memiliki tingkat kesuburan yang rendah karena lapisan atasnya telah banyak tercuci.

5. Organisme Organisme sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah dalam hal :

a. Membuat proses pelapukan, baik pelapukan organik maupun pelapukan kimiawi. Pelapukan organik adalah pelapukan yang dilakukan oleh makhluk hidup (hewan dan tumbuhan), sedangkan pelapukan kimiawi adalah pelapukan yang terjadi oleh proses kimia seperti batu kapur larut oleh air.

b. Membantu proses pembentukan humus. Tumbuhan akan menyisakan daun-daunan dan ranting-ranting yang jatuh dan menumpuk di permukaan tanah. Daun dan ranting itu akan membusuk dengan bantuan jasad renik/mikroorganisme yang ada di dalam tanah.

c. Pengaruh jenis vegetasi terhadap sifat-sifat tanah sangat nyata terjadi di daerah beriklim humid. Vegetasi hutan dapat membentuk tanah hutan dengan warna merah, sedangkan vegetasi rumput akan membentuk tanah yang berwarna hitam karena banyak kandungan bahan organik yang berasal dari akar-akar dan sisa-sisa rumput.

d. Kandungan unsur-unsur kimia yang terdapat pada tanaman berpengaruh terhadap sifat-sifat tanah. Contoh, pohon cemara akan memberi unsur-unsur kimia, seperti Ca, Mg, dan K yang relatif rendah, sehingga tanah di bawah pohon cemara tersebut memiliki tingkat derajat keasamannya lebih tinggi. Tabel 5. (Lanjutan)

2.4 Konsep Tanah dan Klasifikasinya

Menurut Arsyad (2006), tanah sebagai produk alami yang bersifat heterogen dan dinamik, maka ciri dan perilaku tanah dapat berbeda dari satu tempat ke tempat lain dan dari waktu ke waktu. Ilmu Tanah memandang tanah dari dua konsep utama, yaitu : pendekatan pedologi yang merupakan hasil proses hancuran iklim terhadap bahan induk melalui proses bio-fisik-kimia dan pendekatan edafologi yang merupakan habitat tumbuhan.

Klasifikasi tanah adalah suatu sistem pengelompokkan tubuh-tubuh tanah yang sama berdasarkan sifat-sifat penciri tertentu. Kepentingan klasifikasi tanah didasarkan atas terbentuknya tanah yang berbeda-beda pada posisi landscape berbeda dan atau faktor-faktor pembentuk tanah berbeda (Rachim dan Suwardi, 2002). Sistem klasifikasi tanah dikelompokkan kedalam dua macam, yaitu : klasifikasi teknikal dan klasifikasi alami. Klasifikasi teknikal disusun atas dasar keperluan-keperluan khusus dengan memilih ciri-ciri tertentu, sedangkan klasifikasi alami disusun berdasarkan semua sifat atau ciri alami yang dijumpai di alam (Soepardi, 1983).

Menurut Rachim dan Suwardi (2002), sistem klasifikasi tanah yang digunakan adalah Sistem Klasifikasi Taksonomi Tanah (Soil Taxonomy) yang dikembangkan oleh USDA/Soil Survey Staff mulai Tahun 1975 yang dikenal sebagai Agricultural Handbook No. 436 (Edisi Pertama Soil Taxonomy) dan sampai saat ini masih mengalami pembaharuan-pembaharuan. Indonesia termasuk negara yang merekomendasikan penggunaan Sistem Klasifikasi Taksonomi Tanah dalam kegiatan Survei Tanah, karena Taksonomi Tanah dinilai lebih komperhensif dibandingkan dengan sistem yang dikembangkan sebelumnya, yaitu : Dudal Soepraptohardjo (1957), Pusat Penelitian Tanah (PPT, 1980) dan FAO/ UNESCO (1974).

Sistem Klasifikasi Taksonomi Tanah memiliki enam kategori dengan sifat-sifat faktor pembeda mulai dari kategori tertinggi sampai terendah, yaitu : Order, Suborder, Great Group, Subgroup, Family, dan Series (Soil Survey Staff, 1975) yang setara dengan Kategori Golongan, Kumpulan, Jenis, Macam, Rupa, dan Seri Tanah (PPT, 1983).

2.5 Hubungan antara Proses Geomorfik dan Pedogenesis

Sistem lahan dan tanah terbentuk melalui proses geomorfik dan pedogenesis. Proses geomorfik berperan dalam membentuk dan mengubah permukaan bumi melalui proses penghancuran, deposisi, pergerakan massa, dan pengendapan baik secara lateral maupun vertikal yang disebabkan oleh perbedaan posisi dan kemiringan lereng pada setiap satuan bentuk lahannya (Gambar 2), sehingga terbentuk berbagai landform, sedangkan proses pedogenesis menghasilkan tubuh tanah. Sejalan dengan adanya kesamaan faktor genetik dan proses genesis antara tanah dan lahan, maka van Wambeke dan Forbes (1986) menjelaskan, proses pembentukan lahan (proses geomorfik) hanya didasarkan pada faktor abiotik sedangkan faktor biotik hanya berperan sebagai indikator dan proses pembentukan tanah (proses pedogenesis) didasarkan pada faktor-faktor abiotik (iklim, bahan induk, topografi, waktu) dan biotik (vegetasi). Hal ini menunjukkan bahwa proses geomorfik mempunyai hubungan yang erat dengan proses pedogenesis, yaitu : pembentukan, sifat, dan ciri tanah.

Puncak/ Cembung (Erosional)

Lereng / Lurus (Transportasional)

Kaki Lereng / Cekung (Deposisional)

Gambar 2. Hubungan antara Posisi Lereng dengan Proses yang Terjadi Secara Umum (Wiradisastra et al., 2002)