BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Nilam (Pogostemon cablin Benth) 2.1.1 Klasifikasi Tanaman Nilam

Menurut Cronquist (1981), tanaman nilam dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Divisio : Magnoliophyta Classis : Magnoliopsida Ordo : Lamiales Familia : Lamiaceae Genus : Pogostemon

Spesies : Pogostemon cablin Benth

2.1.2 Deskripsi Tanaman Nilam

seluruhnya berjumlah 5. Bunga nilam memiliki benang sari yang berjumlah 4, bakal buah beruang 2, dengan 2 bakal biji tiap ruang (van Steenis, 2008).

2.1.3 Jenis Tanaman Nilam

Di Indonesia terdapat tiga jenis nilam yang dapat dibedakan antara lain dari karakter, morfologi, kandungan dan kualitas minyak serta ketahanan terhadap cekaman berbagai penyakit. Ketiga jenis nilam tersebut adalah Nilam Tapaktuan (Pogostemon hortensis), Nilam Lhokseumawe (Pogostemon heyneanus) dan Nilam Sidikalang (Pogostemon cablin).

a) Nilam Tapaktuan (Pogostemon hortensis)

Nilam Tapaktuan memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi, batang berwarna hijau dengan sedikit warna ungu. Jenis nilam ini biasanya digunakan dalam pembuatan sabun. Pogostemon hortensis memiliki daun yang tipis, dengan ujung daun agak runcing dan tidak bebunga. Kadar minyak daun pada

Pogostemon hortensis rendah antara 0,5 – 1,5% dari berat daun kering dan komposisi minyak tidak bagus (Anonim, 2013).

b) Nilam Lhokseumawe (Pogostemon heyneanus)

ini telah lama berkembang didaerah Aceh. Daerah asal tanaman nilam ini dari India, Srilangka dan Filipina (Wahyuno dan Sukamto, 2010).

c) Nilam Sidikalang (Pogostemon cablin)

Nilam Sidikalang memiliki daya adaptasi yang tinggi dan warna batang ungu gelap. Nilam Sidikalang biasa terdapat di Filipina, Brazilia, Paraguai, Madagaskar dan Indonesia. Memiliki daun sedikit membulat seperti jantung dan bagian bawah daun terdapat bulu – bulu rambut sehingga warnanya pucat. Kualitas minyak nilam Sidikalang sangat tinggi dengan kadar minyak 2,5 – 5 %, komposisinya bagus dan nilam jenis ini jarang sekali berbunga (Anonim, 2013).

Tabel1.1 Diskripsi Tiga Jenis Tanaman Nilam

Peneliti Y. Nuryani, Hobir, C. Syukur dan I. Mustika

Sumber: Nuryani (2005)

2.1.4 Syarat Tumbuh Tanaman Nilam

1. Tinggi Tempat

tetapi kadar patchouli alcohol lebih rendah, sebaliknya pada dataran tinggi kadar minyak rendah, kadar patchouli alcohol (Pa) tinggi (Nuryani dkk, 2005).

2. Jenis Tanah

Tanah yang sesuai untuk tanaman nilam yaitu tanah yang subur dan gembur, kaya akan humus, tidak tergenang air, bertekstur halus dan dapat diolah seperti Andosol atau Latosol dengan kemiringan kurang dari 15° (Nuryani, 2006). 3. Keasaman tanah

Tanaman nilam termasuk tanaman yang mudah tumbuh seperti tanaman herba lainnya, namun untuk memperoleh produksi yang maksimal diperlukan kondisi ekologi yang sesuai untuk pertumbuhannya. Nilam dapat tumbuh dengan baik pada kisaran pH antara 5,5 – 7 (Nuryani, 2006).

4. Suhu, Iklim dan Kelembaban

Kondisi ekologi yang sesuai dengan jenis tanaman, akan menyebabkan tanaman tumbuh secara maksimal. Untuk tanaman nilam sendiri menghendaki iklim sedang dengan suhu yang panas dan lembab. Suhu optimum untuk tanaman nilam adalah 24 – 28° C dengan kelembaban relatif antara 70 – 90 % (Nuryani, 2006).

5. Curah Hujan dan Intensitas Cahaya Matahari

menjaga stabilitas tanaman. Tanaman nilam membutuhkan curah hujan relatif tinggi yaitu antara 2.000 – 2500 mm per tahun dan penyebarannya merata sepanjang tahun (Nuryani, 2006).

2.2 Pupuk

Tanaman nilam selalu membutuhkan unsur hara dalam tanah, tanpa adanya penambahan unsur hara ke dalam tanah maka kondisi tanah akan semakin buruk. Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman nilam karena jumlah penyerapan unsur hara pada tanaman berkurang. Oleh karena itu penambahan unsur hara dilakukan untuk usaha memelihara serta mempertinggi kesuburan tanah yaitu dengan cara pemupukan (Anonim, 2013).

Petani yang melakukan pemupukan pada tanaman nilam hanya 20,8% dimana tindakan ini sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan mutu tanaman, juga untuk mempertahankan/mengembalikan kesuburan tanah, mengingat besarnya unsur hara tanah yang terangkut saat panen. Beberapa penelitian membuktikan bahwa tanaman nilam sangat responsif terhadap pemupukan, tindakan pemupukan secara nyata dapat meningkatkan produksi tanaman dan minyak yang dihasilkan. Pupuk anorganik yang biasa digunakan bagi tanaman ini adalah pupuk urea (ZA), SP 36 dan KCI sedangkan pupuk organik berupa pupuk kandang, kompos dan pupuk hijau (Herry dkk, 1998).

Menurut Ismawari (2003), pemupukan dapat memberikan hasil yang

optimum jika dalam pelaksanaannya memperhatikan empat kunci “tepat”, yaitu

sama baik, maka perlu memperhatikan hal – hal lain untuk mendapatkan produksi lebih baik, yaitu sifat tanah seperti tingkat kesuburan, reaksi tanah, kadar air, sifat pupuk yang diberikan, pengolahan lahan, penyiangan, dan pemilihan bibit yang baik. Dalam pertumbuhannya tanaman memerlukan tiga unsur hara penting, yaitu nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K).

1) Nitrogen (N)

Nitrogen berasal dari organik (sisa – sisa tanaman) yang melapuk, dan dapat menyuburkan tanah sehingga tanah mampu untuk pertumbuhan tanaman serta memberikan hasil yang baik. Pelapukan – pelapukan ini berarti telah melangsungkan pembentukan pupuk organik. Sedangkan N yang berasal dari pupuk buatan, misalnya urea dan ZA (Mulyani, 2008).

Urea termasuk pupuk nitrogen yang dibuat dari gas amoniak dan gas asam arang. Persenyawaan kedua zat ini melahirkan pupuk urea dengan kandungan N sebanyak 46%. Pada kelembaban 73%, pupuk ini mampu menarik uap air dari udara, karena kemampuannya yang mudah menarik uap air maka urea termasuk pupuk yang higroskopis. Urea mudah larut dalam air dan mudah diserap oleh tanaman. Sifat urea mudah tercuci oleh air dan mudah terbakar oleh sinar matahari, sehingga dianjurkan pemberian urea ini lewat daun (Lingga & Marsono, 2002).

menarik air, tetapi akan menarik uap air pada kelembaban 80% dan suhu 30oC. Sifat lain pupuk ini yaitu reaksi kerjanya sedikit lambat dan akar tanaman tidak dapat menyerapnya bersama air tanah, tetapi harus mendapatkannya secara langsung (Lingga & Marsono, 2002).

Peranan utama nitrogen (N) untuk merangsang pertumbuhan tanaman secara keseluruhan, terutama pada fase vegetatif, khususnya batang, cabang, dan daun. Nitrogen juga berperan penting dalam pembentukan hijau daun (klorofil) yang sangat berguna dalam proses fotosintesis (Lingga & Marsono, 2002).

Sumber N sekitar 78% berasal dari udara. Nitrogen masuk ke Bisfera yang disebabkan oleh jasad renik pengikat N dan dapat hidup bebas yang dapat bekerja sama sehingga terjadilah protein dalam bentuk atau mengandung asam amino yang kemudian diubah menjadi bentuk yang tersedia bagi tanaman yaitu NH4+ dan

NO3- (Mulyani, 2008).

Apabila tanaman kekurangan unsur N akan mengalami gejala – gejala seperti warna daun yang awalnya berwarna hijau agak kekuning – kuningan akan berubah menjadi kuning lengkap. Jaringan daun mati dan inilah yang menyebabkan daun selanjutnya menjadi kering dan berwarna merah kecoklatan. Pada tanaman dewasa pertumbuhan yang terhambat ini akan berpengaruh pada pembuahan, hal ini menyebabkan perkembangan buah tidak sempurna, umumnya kecil – kecil dan cepat matang. Kandungan unsur N rendah dapat menimbulkan daun penuh dengan serat, hal ini dikarenakan menebalnya membran sel daun sedangkan selnya sendiri berukuran kecil – kecil (Mulyani, 2008).

Unsur fosfor (P) berfungsi mengedarkan energi keseluruhan bagian tanaman, berguna untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan akar, khususnya akar benih dan tanaman muda. Selain itu, fosfor juga berfungsi sebagai bahan mentah untuk pembentukan sejumlah protein tertentu, membantu asimilasi dan pernapasan, mempercepat pembungaan dan pembuahan, serta mempercepat pemasakan biji dan buah (Lingga & Marsono, 2002).

Tanah yang kekurangan unsur fosfor akan mengakibatkan tanaman menjadi kurang baik. Gejala yang tampak ialah warna daun seluruhnya berubah tua dan sering tampak mengilap kemerahan. Tepi daun, cabang, dan batang terdapat warna merah ungu yang lambat laun berubah menjadi kuning. Kalau tanaman berbuah, buahnya kecil, tampak jelek, dan lekas matang (Lingga & Marsono, 2002).

3) Kalium (K)

Fungsi utama kalium (K) untuk membantu pembentukan protein, karbohidrat dan gula. Kaliaum juga berperan dalam memperkuat tubuh tanaman sehingga daun, bunga dan buah tidak mudah gugur. Membantu pengangkutan gula dari daun ke buah atau umbi dan sumber kekuatan bagi tanaman dalam menghadapi kekeringan dan serangan penyakit (Lingga & Masrono, 2002).

Tanaman yang tumbuh pada tanah kekurangan unsur kalium akan memperlihatkan gejala – gejala seperti daun mengerut atau keriting terutama pada daun tua walaupun tidak merata. Kemudian pada daun akan timbul bercak – bercak merah cokelat, selanjutnya daun akan mengering kemudian mati. Pada buah akan tumbuh tidak sempurna, seperti kecil, bermutu jelek, hasilnya rendah dan tidak tahan simpan (Lingga & Marsono, 2002).

2.2.1 Macam – macam Pupuk

Pupuk merupakan material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik. Material pupuk dapat berupa bahan organik ataupun non-organik (mineral). Pupuk berbeda dari suplemen tambahan. Pupuk mengandung bahan baku pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sementara suplemen seperti hormon tumbuhan membantu kelancaran proses metabolisme. Pupuk buatan dapat ditambahkan sejumlah material suplemen. Dalam pemberian pupuk perlu memperhatikan kebutuhan tanaman agar tanaman tidak mendapatkan kelebihan zat makanan karena kelebihan atau kekurangan zat makanan dapat berbahaya bagi tanaman (Mulyani, 1995). Agar lebih mudah dipahami, pupuk dapat dikelompokan berdasarkan asal pembuatannya, yaitu pupuk anorganik dan pupuk organik.

a) Pupuk Organik

peranan yang menguntungkan bagi tanaman, antara lain untuk memperbaiki agregasi tanah, infiltrasi air, kandungan lengas, drainase dan aerasi tanah. Bahan organik juga berpengaruh terhadap suhu tanah maupun penetrasi akar serta kegiatan mikroba tanah.

Pupuk organik merupakan bahan yang dihasilkan dari pelapukan sisa – sisa tanaman, hewan dan manusia. Pupuk organik mempunyai beberapa kelebihan yang dapat menguntungkan para pertani yaitu memperbaiki struktur tanah, menaikan daya serap tanah terhadap air, menaikan kondisi kehidupan didalam tanah dan sebagai sumber zat makanan bagi tanaman (Ismawari, 2003).

b) Pupuk Anorganik

Pupuk anorganik ialah pupuk yang dibuat oleh pabrik – pabrik pupuk dengan meramu bahan – bahan kimia (anorganik) berkadar hara tinggi. Misalnya, pupuk urea berkadar N 45 – 46% (setiap 100 kg urea terdapat 45 – 46 kg hara nitrogen (Lingga & Marsono, 2002).

Pupuk anorganik memiliki beberapa keuntungan yang dapat dimanfaatkan oleh para petani sehingga tetap diminati sampai sekarang. Kelebihan dari pupuk anorganik yaitu sebagai berikut:

a) Pemberianya dapat terukur dengan tepat karena pupuk anorganik umumnya mempunyai takaran hara yang pas.

b) Kebutuhan tanaman akan hara dapat dipenuhi dengan perbandingan yang tepat. Misalnya, hingga saat panen, nilam menyedot hara nitrogen 200 kg/ha sehingga bisa diganti dengan takaran pupuk N yang pas.

d) Pupuk anorganik mudah diangkut karena jumlahnya relatif sedikit dibanding pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang. Akibatnya hasil kalkulasi biaya angkut pupuk ini jauh lebih murah dibanding pupuk organik (Lingga & Marsono, 2002).

Pupuk anorganik juga mempunyai beberapa kekurangan yaitu pupuk ini sangat sedikit atau hampir tidak mengandung unsur hara mikro. Itu sebabnya pemakaian pupuk anorganik yang diberikan lewat akar perlu diimbangi dengan pemakaian pupuk daun yang banyak mengandung hara mikro. Apabila tanaman tidak diimbangi dengan pupuk daun, tanaman akan tumbuh tidak sempurna karena pemakaian pupuk anorganik yang terus menerus dapat merusak tanah. Selain itu, penggunaan pupuk anorganik yang terlalu banyak akan mengakibatkan tanaman mati, sehingga perlu mematuhi aturan pakai yang sudah dianjurkan (Lingga & Marsono, 2002).

Berdasarkan jenis hara yang dikandungnya, pupuk anorganik yang diberikan lewat akar ini dapat dikelompokan menjadi dua yaitu, pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Dikatakan pupuk tunggal karena hara yang dikandungnya hanya satu. Pupuk ini berisi hara utama yaitu nitrogen (N), fosfor (P) dan kalium (K) (Lingga dan Marsono, 2002).

2.2.2 Waktu Pemupukan

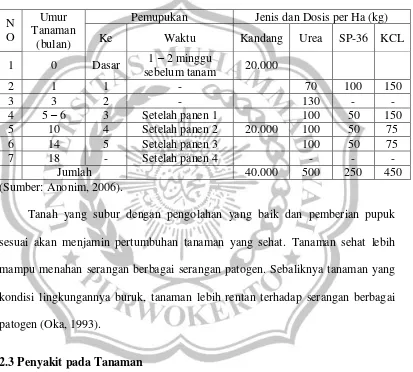

Pupuk susulan untuk mempercepat pertumbuhan tanaman nilam dan mendapatkan hasil yang optimal perlu dilakukan pemupukan susulan dengan jenis dan dosis pupuk sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 Pemupukan Susulan pada Tanaman Nilam

N O

Umur Tanaman

(bulan)

Pemupukan Jenis dan Dosis per Ha (kg) Ke Waktu Kandang Urea SP-36 KCL sesuai akan menjamin pertumbuhan tanaman yang sehat. Tanaman sehat lebih mampu menahan serangan berbagai serangan patogen. Sebaliknya tanaman yang kondisi lingkungannya buruk, tanaman lebih rentan terhadap serangan berbagai patogen (Oka, 1993).

2.3 Penyakit pada Tanaman

perusakan pada struktur tubuh tanaman atau terjadi proses perubahan metabolisme yang cukup intensif sehingga mempengaruhi pertumbuhan normal tanaman (Oka, 1993). Dalam pembudidayaan tanaman nilam, penyakit yang sering dijumpai oleh beberapa petani yaitu penyakit layu bakteri dan budog.

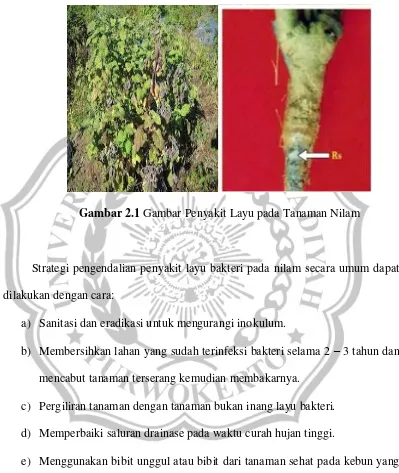

2.3.1 Penyakit Layu

Penyakit layu bakteri (Ralstonian solanacearum) merupakan salah satu masalah utama pada tanaman nilam dan dapat menimbulkan kematian nilam. Penyakit ini menurunkan produksi nilam dan kerugian hasil mencapai 60 – 95% (Sitepu & Asman, 1998). Penyakit ini telah menyebar ke daerah sentra produksi di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. Akhir – akhir ini penyakit layu bakteri nilam telah menyebar luas dan menjadi ancaman terhadap pertanaman nilam. Gejala penyakit yang terlihat yaitu tanaman layu pada cabang – cabang tanpa suatu urutan yang teratur dan gejala lanjut berupa seluruh bagian tanaman layu atau mati dalam waktu singkat. (Sitepu dan Asman, 1998). Pada serangan lanjut, akar dan pangkal batang membusuk dan terlihat adanya massa bakteri berwarna kuning keputihan seperti susu. Bentuk gejala ini merupakan ciri khas dari serangan patogen penyebab penyakit layu bakteri (Nasrun, 2005).

Menurut Sukamto (2009), penanggulangan penyakit layu bakteri pada tanaman nilam dilakukan secara terpadu yaitu dengan memanfaatkan berbagai komponen pengendalian mulai dari penyiapan bahan tanaman / bibit unggul (bebas penyakit), perlakuan persemaian /pembibitan, penanaman di lapang dan pemeliharaan tanaman yang rutin dari mulai tanam sampai panen. Pengendalian penyakit pada nilam untuk menurunkan intensitas serangannya bisa dilakukan

yaitu dengan perlakuan penggunaan pupuk organik, mulsa, pestisida nabati, agensia hayati / musuh alami dan pestisida kimia sebagai alternatif terakhir.

Gambar 2.1 Gambar Penyakit Layu pada Tanaman Nilam

Strategi pengendalian penyakit layu bakteri pada nilam secara umum dapat dilakukan dengan cara:

a) Sanitasi dan eradikasi untuk mengurangi inokulum.

b) Membersihkan lahan yang sudah terinfeksi bakteri selama 2 – 3 tahun dan mencabut tanaman terserang kemudian membakarnya.

c) Pergiliran tanaman dengan tanaman bukan inang layu bakteri. d) Memperbaiki saluran drainase pada waktu curah hujan tinggi.

e) Menggunakan bibit unggul atau bibit dari tanaman sehat pada kebun yang belum terserang penyakit layu bakteri.

f) Menggunakan agensia hayati yaitu bakteri Corynebacterium,

Pseudomonas flourescen, Pseudomonas sepasia, Bacillus sp dan

(Sukamto, 2009).

2.3.2 Penyakit Budog

Penyakit budog awalnya terisolasi ke Sumatera, tetapi sekarang ditemukan di Kalimantan, dan Jawa dimana budidaya nilam telah menyebar (Sukamto, 2009). Penyakit budog disebabkan oleh jamur Synchytrium sp (Sukamto, 2008). Dari berbagai literatur dan penelitian yang dilakukan oleh para ahli, secara umum rekomendasi yang diberikan dalam penanggulangan penyakit budog adalah penggunaan bibit nilam yang bersih dan sehat sebagai cara terbaik untuk mencegah kemunculan dan penyebaran budog serta penggunaan lahan yang belum pernah terkontaminasi oleh penyakit budog (Sukamto, 2009).

Gambar 2.2 Gambar Penyakit Budog pada Tanaman Nilam

untuk mengendalikan penyakit budog dan belum ada jenis nilam yang tahan terhadap penyakit ini. Diduga penyebaran penyakit oleh serangga, oleh karena itu tindakan budidaya perlu diperhatikan antara lain penyemprotan dengan insektisida untuk mematikan serangga/vektor, pergiliran tanaman, sanitasi kebun dan yang terpenting adalah menggunakan benih sehat.

Beberapa teknik budidaya, seperti pemupukan nitrogen sesuai dengan kebutuhan, pemupukan kalium yang cukup (rekomendasi 100 kg KCI/Ha), penggunaan benih sehat, manajemen air, dan bertanam dalam barisan sangat dianjurkan terutama pada musim hujan untuk mengurangi percepatan perkembangan penyakit tanaman (Suparyono, 1997).

2.4 Bakteri Corynebacterium

Corynebacterium merupakan bakteri anaerobik fakultatif, ditandai dengan tidak berkapsul, tidak berspora, tidak bergerak dan berbentuk batang dengan panjang 1 hingga 8 µ m dan lebar 0,3 hingga 0,8 µm. Menurut Agrios (1997) dapat diklasifikasikan bakteri Corynebacterium sebagai berikut:

Kingdom : Bacteria Divisio : Firmicutes Classis : Thallobacteria Ordo : Actinomycetales Familia : Corynebacteriaceae Genus : Corynebacterium Spesies : Corynebacterium

pewarnaan diferensial dengan larutan ungu kristal, sel bakteri berwarna ungu, tetapi ketika ditambahkan larutan safranin warna merah sel bakteri tidak menyerap larutan safranin sehingga tetap berwarna ungu. Bakteri gram positif pada umumnya bersifat non patogenik (Pelczar & Chan, 2005).

Corynebacterium merupakan bakteri antagonis yang secara morfologis dapat dikenali dari bentuk elevasi cembung, berbentuk batang dan jenis gram positif, koloni bakteri berwarna putih kotor dan dibawah lampu ultraviolet tidak bereaksi (Anonim, 2011).

Corynebacterium berbentuk batang lurus dan sedikit membengkok dengan ukuran 0,5 – 0,9 X 1,5 – 4 µ m. Terkadang bakteri ini mempunyai segmen berwarna dengan bentuk yang tidak menentu tetapi ada juga berbentuk gada yang membengkak. Umumnya tidak bergerak, tetapi beberapa spesiesnya ada yang bergerak dengan rata – rata dua bulu cambuk polar (Agrios, 1997).

4.1 Pemanfaatan Agensia Hayati Corynebacterium

Pemanfaatan bakteri Corynebacterium di bidang pertanian yaitu dengan penerapan sistem pengendalian hama terpadu (PHT) dengan cara memaksimalkan penerapan berbagai metode pengendalian hama secara komprehensif dan mengurangi penggunaan pestisida. Salah satu komponen PHT ini yaitu pengendalian hayati dengan memanfaatkan bakteri antagonis. Berbagai penelitian tentang bakteri antagonis terbukti bahwa beberapa jenis bakteri potensial digunakan sebagai agensia hayati (Hasanuddin, 2003).

Bakteri antagonis tersebut ialah Corynebacterium. Efektifitas

sudah cukup baik dan Corynebacterium menunjukkan hasil yang baik pada penghambatan pemunculan gejala awal, penyebaran maupun intensitas serangan (Wibowo dkk, 2005).

Corynebacterium juga merupakan salah satu agen hayati yang dapat mengendalikan penyakit layu bakteri pada tanaman nilam. Adapun OPT lain yang dapat dikendalikan oleh Corynebacterium adalah penyakit bercak daun pada jagung, penyakit bengkak akar pada kubis, penyakit bakteri layu pisang, dan penyakit blast pada padi (Anonim, 2008).

Bakteri – bakteri antagonis ini diantaranya selain dapat menghasilkan antibiotik juga bisa berperan sebagai kompetitor terhadap unsur hara bagi patogen tanaman. Pemanfaatan bakteri – bakteri antagonis di masa depan akan menjadi salah satu pilihan bijak dalam usaha meningkatkan produksi pertanian sekaligus menjaga kelestarian hayati untuk menunjang budi daya pertanian selanjutnya (Banjarnohar, 2010).

Bakteri antagonis merupakan mikroorganisme yang mengintervensi kegiatan patogen penyebab penyakit pada tumbuhan. Pada dasarnya terdapat tiga mekanisme antagonis dari bakteri yaitu:

1. Hiperparatisme

Terjadi apabila organisme antagonis memparasit organisme parasit (patogen tumbuhan).

2. Kompetisi ruang dan hara

3. Antibiosis

Terjadi penghambatan atau penghancuran suatu organisme oleh senyawa metabolik yang diproduksi oleh organisme lain (Anonim, 2009). Beberapa hasil kajian dan pengalaman para petani di lapangan tentang penggunaan bakteri Corynebacterium sebagai agens hayati dalam mengendalikan penyakit telah banyak dikemukakan. Penelitian di rumah kaca (MK, 1998) diketahui bahwa patogen pada beberapa jenis sayuran Corynebacterium dapat menekan gejala Bacterial Red Stripe (BPS/Pseudomonas sp) sebesar 52% dan terhadap HDB (BLB/Xanthomonas campestris pv oryzae) sebesar 28%.

Corynebacterium efektif menekan laju infeksi HDB di lapang (Purwakarta MK, 1999) sebesar 27%, dan secondary infection (penularan antar rumpun) dapat ditekan sebesar 84%. Penelitian lapang di Cianjur pada MK 2011, diketahui bahwa aplikasi sebanyak 4 kali, yaitu perendaman benih, penyemprotan umur 28 hari setelah tanam, 42 dan 56 hari setelah tanam dinilai merupakan waktu yang tepat untuk pengendalian penyakit HDB. Dari 4 kali aplikasi Corynebacterium

didapatkan hasil penyebaran penyakit paling rendah berkisar 0 – 10% dibanding tanpa perlakuan Corynebacterium, dimana penyebaran penyakit dapat mencapai 100%. Penelitian selanjutnya, 4 kali penyemprotan Corynebacterium yaitu di persemaian, umur 14, 28 dan 42 hari setelah tanam menghasilkan penekanan terhadap HDB yang serupa. Penelitian lainnya tentang pemanfaatan