BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep PNPM-PISEW

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM Mandiri PISEW) merupakan salah satu program nasional yang ditujukan untuk mempercepat pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal, mengurangi kesenjangan antarwilayah, pengentasan kemiskinani daerah perdesaan, memperbaiki pengelolaan pemerintahan (local governance) dan penguatan institusi di perdesaan dengan pendekatan pembangunan kewilayahan di tingkat kabupaten yang telah menerapkan metode yang diamanatkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

perencanaan inilah PNPM Mandiri PISEW sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, disamping telah memprakarsai penerapan 5 (lima) pendekatan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/SPPM juga telah menerapkan siklus program sesuai dengan sistem Anggaran Nasional.

Berdasarkan pengalaman menerapkan motode dan pendekatan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/ SPPN sejak digulirkannya PNPM Mandiri PISEW sejak tahun 2008, seharusnya telah menjadi pembekalan dan pembelajaran bagi para pemangku kepentingan terkait/ Stakeholders di daerah (pemerintah daerah, sektor swasta serta masyarakat) bagaimana seharusnya melaksanakan pembangunan di daerah berbasis pemberdayaan masyarakat yang sekaligus sejalan dengan arah kebijakan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten dalam upaya mendukung pembangunan sosial ekonomi daerah melalui pendekatan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) sebagai pusat kegiatan ekonomi di wilayah kabupaten sasaran program.

pelaksanaan program PNPM Mandiri PISEW, Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) dapat melanjutkan program secara berkesinambungan sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di lokasi sasaran sesuai dengan tujuan program PNPM Mandiri PISEW maupun pembangunan nasional.

2.2.Pengertian Operasi dan Pemeliharaan

Pengertian operasi dan pemeliharaan sarana menurut Perencanaan dan Monitoring Masyarakat Untuk Pelayanan Sarana (Depkes, 2004) adalah proses memfungsikan dan mengoptimalkannya komponen-komponen sarana yang telah dimanfaatkan. Sedangkan pemeliharaan adalah upaya-upaya untuk menjaga agar sarana yang telah dibangun bermanfaat sepanjang waktu, menciptakan pemakaian maksimum dari seluruh fasilitas yang ada melalui perawatan dan perbaikan serta menjaga pencapaian umur manfaat sarana tanpa rehabilitasi besar-besaran. Operasi dan pemeliharaan sarana yang telah dibangun dilaksanakan oleh masyarakat dan dihitung secara rinci biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat untuk pengoperasian dan pemeliharaan dan tersusun organisasi pengelolanya serta dapat dibuat tata cara operasi dan pemeliharaan dari sistem yang telah dibangun.

2.3.Pengertian Partisipatif 2.3.1 Definisi Partisipatif

partisipasi sebagai tujuan pada dirinya sendiri atau sebagai alat untuk mengembangkan diri. Logikanya, kedua interpretasi itu merupakan satu kesatuan. Keduanya mewakili partisipasi yang bersifat instrumental dan transformasional. Partisipasi instrumental terjadi ketika partisipasi dilihat sebagai suatu cara untuk mencapai sasaran tertentu. Partisipasi transformasional terjadi ketika partisipasi itu pada dirinya sendiri, dipandang sebagai tujuan yang lebih tinggi, misalnya dalam operasional dan pemeliharaan sarana air bersih adalah keswadayaan dan dapat berkelanjutan.

Sebagai suatu tujuan, partisipasi menghasilkan pemberdayaan yaitu setiap orang berhak menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya. Partisipasi ditafsirkan sebagai alat untuk mencapai efisiensi dalam manajemen untuk melaksanakan kebijakan.

2.3.2 Paradigma Pembangunan Partisipatif

perombakan dalam seluruh praktik dan pemikiran, disamping bantuan pembangunan. Ringkasnya diperlukan suatu paradigma baru.Munculnya paradigmapembangunan partisipatif mengindikasikan adanya dua prespektif :

1. Munculnya pelibatan masyarakat setempat dalam pemilihan, perancangan, perencanaan dan pelaksanaan serta operasional dan pemeliharaan program yang akan mewarnai hidup mereka, sehingga dapat dijamin bahwa persepsi setempat, pola sikap dan pola pikir serta nilai-nilai dan pengetahuannya ikut dipertimbangkan secara penuh.

2. Membuat umpan balik (feedback) yang pada hakekatnya merupakan bagian tak terlepaskan dari kegiatan pembangunan.

2.4Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sarana

mencoba membuat proses pengambilan keputusan sebagai pekerjaan yang mudah dan menyenangkan hati. Para pesertanya belajar antar sesamanya dan mengembangkan rasa saling menghargai atas pengetahuan dan keterampilan sejawatnya.

Metode partisipatif telah terbukti membuahkan keberhasilan. Azas-azas yang mendasarinya adalah azas pendidikan orang dewasa yang telah mengalami pengujian lapangan di banyak tempat. Pengalaman lapangan menunjukkan bahwa metode partisipatif dapat menuntun pekerja sosial ke pengalaman yang jauh lebih mengesankan. Jika telah sekali mencoba metode ini dan hasilnya menggembirakan, para pekerja sosial biasanya tidak lagi akan kembali ke metode yang lama.

2.4.1 Jenis-jenis Partisipasi Masyarakat

Berbagai bentuk keterlibatan masyarakat dapat berupa :

1. Sumbangan pikiran/ gagasan/ ide yang disampaikan sewaktu rapat-rapat atau pertemuan desa, pertemuan kelompok pemakai sarana didalam membahas tentang operasional dan pemeliharaan termasuk pengembangan air bersih.

2. Sumbangan keterampilan dan tenaga, dapat diwujudkan didalam kegiatan gotong royong untuk pemeliharaan sarana, perbaikan sarana maupun perlindungan dari pencemaran, contoh membuat saluran pembuang air limbah. Juga pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas hidup hygienis di masyarakat dan sekolah.

air bersih. Contoh : pasir, batu kali, kerikil, sikat lantai, sapu lidi dan sebagainya.

4. Sumbangan dana/ uang, ini mutlak harus ada, karena kegiatan air bersih sudah sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat termasuk pembiayaannya untuk operasional dan pemeliharaan (100 %). Dalam hal ini, jika kesulitan mengumpulkan iuran dalam bentuk uang maka dapat digantikan dengan barang-barang (natura) hasil setempat. Contoh : kelapa, jagung, beras, daun tembakau dan sebagainya. Dikumpulkan oleh pengurus KPS atau petugas yang ditunjuk, setelah terkumpul kemudian dijual, uang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dan pemeliharaan.

2.4.2 Strategi dalam Menghimpun Partisipasi Masyarakat

Guna menghimpun peran serta (partisipasi) masyarakat diperlukan adanya langkah-langkah pendekatan dan manajemen pengelolaan terhadap apa yang sudah disumbangkan secara baik. Sekaligus untuk menumbuhkan rasa memiliki nantinya. Langkah-langkah pendekatan yang perlu ditempuh :

2. Memberikan penjelasan tentang siapa saja yang harus bertanggung jawab atas kesinambungan pembangunan sarana tersebut. Tanggung jawab dari masyarakat harus diberi penekanan yang jelas.

3. Menerangkan tentang dari mana biaya untuk mengoperasionalkan, memperbaiki dan merawat sarana tersebut dan juga biaya untuk kegiatan peningkatan kualitas hidup hygienis dan sebagainya.

4. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut jenis kegiatan, sehingga partisipasi dalam semua jenisnya dapat terwujud untuk operasional, pemeliharaan dan pengembangan sarana.

2.4.3 Langkah-langkah Mengorganisasikan Gotong Royong Pemeliharaan Sarana

Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam mengorganisasikan gotong royong didalam pemeliharaan sarana air bersih, urutannya meliputi :

1. Menginventarisir dan menyepakati jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan secara gotong royong.

3. Mengadakan pendekatan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memobilisasikan masyarakat dalam pelaksanaan gotong royong, baik waktu kunjungan rumah ke rumah maupun dalam pertemuan-pertemuan yang dihadiri para warganya.

4. Mengorganisasikan kegiatan gotong royong secara baik dengan membuat jadwal kerja yang sebelumnya terlebih dahulu disepakati masyarakat maupun pekerjaan yang sifatnya sukarela, tetapi harus diatur secara rapi pembagian tugasnya agar tidak saling berbenturan/ berebut antara satu dengan yang lainnya dan pemerataan pekerjaan sehingga akan jelas siapa melakukan apa dan kapan. 5. Ikut ambil bagian didalam pelaksanaan gotong royong baik tokoh masyarakat,

tokoh agama maupun aparat desa diharapkan dapat memberi contoh/ menggerakkan kegiatan ini sehingga bisa tumbuh motivasi pada masyarakat untuk melakukan gotong royong.

2.5 Pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) 2.5.1 Prinsip Pembentukan KPP

Menurut panduan teknis Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara

(Ditjen Cipta Karya Kementrian PU, 2010), sebagaimana prinsip pengorganisasian masyarakat, KPP tetap mengacu pada prinsip : 1. Partisipatif : pembentukan lembaga harus melibatkan seluruh

2. Demokrasi : pengambilan keputusan pembentukan lembaga

mempertimbangkan suara seluruh warga masyarakat (perempuan, laki-laki, miskin, kaya).

3. Sensitive gender : pembentukan lembaga mempertimbangkan

kepentingan dan kebutuhan masyarakat (perempuan, laki-laki). 4. Sensitive kemiskinan : kelembagaan yang dibentuk harus

memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat golongan bawah (miskin).

2.5.2 Langkah-langkah Pembentukan KPP

Pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP)dilakukan pada waktu proses perencanaan atau setelah penandatanganan kontrak pekerjaan dan paling lambat sebelum serah terima pekerjaan dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).Untuk mengefektifkan kinerja KPP, maka dalam pembentukannya perlu dilakukanpendekatan sebagai berikut : 1. Memanfaatkan kelompok yang sudah ada, baik yang telah dibentuk program

lain maupun oleh program PNPM-PISEW tahun sebelumnya.

3. KPP dibentuk berdasarkan jenis prasarana yang memiliki satu kesatuan fungsi struktur bangunan yang sama (prasarana umum), contoh Jalan dan Drainase dalam 1 wilayah (desa) menjadi 1 KPP atau Jalan, Jembatan dan Gorong-gorong dalam 1 wilayah (desa) menjadi 1 KPP.

4. KPP dibentuk berdasarkan jenis prasarana yang hanya memiliki satu fungsi struktur bangunan (prasarana kelompok), contoh Air Bersih, MCK, Saluran Irigasi, Posyandu dll sehingga dalam 1 wilayah (desa) bisa lebih dari 1 KPP 5. Khusus untuk prasarana yang berada atau melekat di instansi terkait maka

pemeliharaan diserahkan pada instansi bersangkutan (contoh : Meubeller, Rehab Sekolah, Posyandu, Polindes, dan lain-lain).

Dalam hal prasarana yang dibangun lintas desa, maka KPP tetap dibentuk di masing-masing desa. Untuk kepentingan pemeliharaan dan pembiayaannya, maka harus dibentuk wadah kerja sama antar KPP tersebut.Pada dasarnya yang membentuk KPP adalah warga pemanfaat. Dalam pelaksanaannya, pembentukan KPP difasilitasi oleh Kepala Desa, dibantu oleh Fasilitator Desa (FD), Fasilitator Kecamatan (FK) dan Pokja Kecamatan melalui Musyawarah Desa. Untuk keberlanjutan KPP, aparat kecamatan perlu mendukung terwujudnya suasana pembinaan yang kondusif guna mengembangkan keberadaan KPP di wilayah tersebut.

1. Melakukan Identifikasi terhadap hal-hal berikut : a. Prasarana yang telah ada

b. KPP yang telah terbentuk, baik oleh PNPM-PISEW maupun dalam program lain

c. Pemanfaat (jumlah, tempat tinggal, nama, jenis kelamin)

2. Warga yang akan memanfaatkan dikumpulkan, pertemuan ini diisi dengan agenda :

a. Penjelasan tentang perlunya dibentuk pengelola prasarana. b. Penjelasan untung ruginya bila dibentuk dan bila tidak dibentuk. c. Mengambil kesepakatan tentang persetujuan pembentukan KPP

3. Setelah warga sepakat melakukan pembentukan, maka dilakukan musyawarah pembentukan KPP dengan agenda :

a. Pemilihan pengurus

b. Pembahasan aturan KPP, meliputi bidang organisasi, administrasi, pembiayaan, kegiatan serta usaha, dan mekanisme pemeliharaan, yang selanjutnya akan dijadikan AD/ART KPP

c. Penyusunan Rencana Kerja, baik rencana terkait pengelolaan kelembagaan kelompok maupun pemeliharaan infrastrukur.

5. Lakukan peresmian KPP, bisa mengundang Camat, Tim Teknis Lapangan (FK, TtL), Kepala Desa, Aparat atau Tokoh Masyarakat, agar keberadaannya dapat diakui dan diperhatikan.

Identifikasi yang dilakukan sebelum pembentukan KPP meliputi : prasarana, Kelompok pemanfaat yang sudah ada dan jumlah warga pemanfaat. Identifikasi ini dilakukan oleh Kepala Desa dibantu oleh FD. Sumber data yang digunakan adalah data-data yang ada di Kantor Kepala desa, kemudian FD melakukan pengecekan kembali sesuai dengan kondisi terakhir di lapangan. Untuk memudahkan identifikasi, maka prasarana yang diidentifikasi difokuskan pada prasarana dasar saja yang sesuai dengan 6 kategori PNPM PISEW.

2.6 Peran Serta Masyarakat dalam Mendukung Pengelolaan Sarana

Peran serta masyarakat yaitu pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, konstruksi dan pengoperasian program. Ini termasuk melibatkan masyarakat dalam menentukan tujuan program, pengumpulan sumber daya, mendapatkan keuntungan program, menilai apakah program mencapai tujuannya dan mengelola kelanjutan program dengan swadaya masyarakat.

kesehatan lainnya yang digunakan sehari-hari. Oleh karena itu masyarakat perlu diberi motivasi dan dorongan untuk dapat berperan aktif pada setiap proyek yang disediakan untuk mereka. Mereka akan turut bertanggung jawab karena merasa memiliki. Bila hasil suatu proyek penyediaan air bersih dan sanitasi kurang baik, tidak tepat sasaran atau tidak dapat berlanjut, perlu diketahui sebab-sebabnya.

Ada beberapa sebab yang perlu diperhatikan menurut Panduan Untuk Melaksanakan Pendekatan Jender (Depkes, 2004) di antaranya :

a. Perbedaan pandangan antara masyarakat dan pembuat rencana terhadap fasilitas yang akan dibangun.

b. Titik berat pada bantuan dan bukan pemakaian fasilitas yang berkesinambungan.

c. Bantuan penunjang yang efektif pada masyarakat sering kurang, terutama sesudah proyek selesai.

yang dapat berasal dari sumber air permukaan, air cekungan dari dalam tanah (air tanah) dan air hujan yang memenuhi baku mutu sumber air baku sebagai sumber air bersih/ minum. Secara kualitas fisik air bersih harus tidak berasa, tidak berbau dan harus jernih, adapun secara kimia apakah telah memenuhi baku mutu air bersih menurut ketentuan Permenkes No. 416/ Menkes/Sk/XI/1990.

masalah mulai dari lembaga yang akan menangani, biaya operasional, cara pengoperasian alat, sampai kebutuhan akan suku cadang alat.

Dari awal masyarakat harus dilibatkan dalam pembentukan lembaga atau oganisasi yang akan mengelola fasilitas-fasilitas tersebut. Apakah diserahkan kepada perangkat Desa, karang taruna, RT setempat, atau dibentuk lembaga baru khusus untuk mengelola. Ini untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama. Setelah lembaga pengelola terbentuk, masyarakat juga harus dilibatkan untuk menanggung biaya operasional. Kesadaran dan rasa tanggung jawab yang telah tumbuh akan mempermudah menarik iuran dari masyarakat. Sebelum fasilitas fisik selesai dibangun masyarakat perlu diberi pengetahuan cara-cara untuk mengoperasikan alat-alat yang digunakan seperti pompa tangan, pompa listrik, tangki septik, jamban, dan lain-lain.

2.7 Pengelolaan yang Berkesinambungan

Kegagalan proyek atau program tersebut disebabkan oleh kegunaan yang tidak tepat (teknologi tidak sesuai), tidak ada partisipasi masyarakat dan akibat ketiadaan rasa memiliki masyarakat.

Sarana air bersih yang berkesinambungan adalah air bersih yang dapat memuaskan sebagian besar pengguna termasuk mereka yang berpenghasilan rendah. Pelayanan dianggap memuaskan apabila dapat dirasakan manfaatnya dan penggunaan yang efektif dan hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat memiliki akses (paling tidak 80 %). Pelayanan yang sinambung dan penggunaan yang efektif ada kaitannya satu sama lain dengan program yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat terjadi kalau dari awal para pengguna dilibatkan dalam perencanaan untuk memberikan suara dan mempunyai hak pilih. Selain itu terdapat kesetaraan dalam pengelolaan sarana dan berbagi beban kerja serta manfaat. Kesemuanya mensyaratkan partisipasi masyarakat dalam berkontribusi, pengawasan pada pelaksanaan proyek dan berbagi tanggung jawab secara transparan.

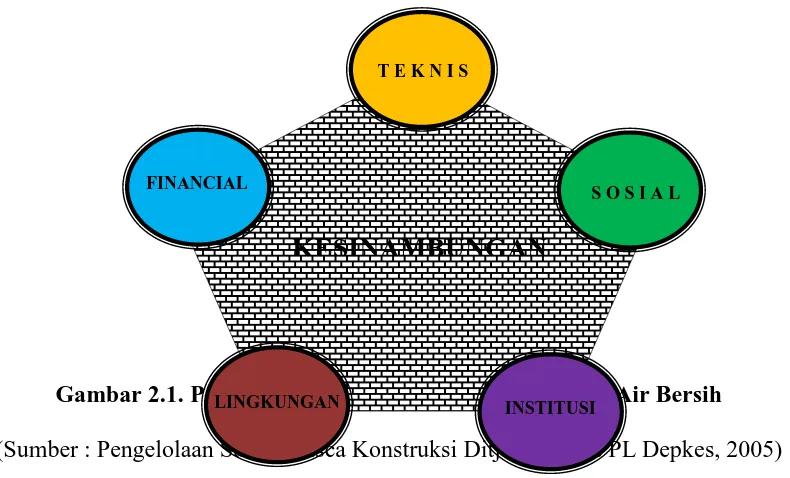

2.7.1 Aspek-aspek Kesinambungan Pengelolaan

Pasca Konstruksi (Ditjen PPM & PL Depkes, 2005), ada 5 (lima) aspek dalam kesinambungan proyek meliputi :

1. Kesinambungan teknis terjadi kalau kemampuan perbaikan sarana dilakukan oleh masyarakat dan mempertimbangkan jenis teknologi yang dimanfaatkan sesuai dengan kondisi masyarakat.

a) Apakah dalam perencanaan oleh masyarakat telah mempertimbangkan jenis teknologi yang ada (disesuaikan) dengan kondisi di masyarakat. b) Hal ini mencakup tentang keberfungsiannya secara benar dan dapat

diandalkan terhadap teknologi serta pelayanan sistem air bersih dan dapat memberikan pelayanan dengan jumlah air yang memadai secara kontinyu dengan kualitas air yang memenuhi standar kesehatan.

c) Equity/ kesetaraan mencakup pelayanan diberikan kepada seluruh kelompok masyarakat dengan prioritas orang miskin.

2. Kesinambungan financial/ keuangan didapatkan jika masyarakat terlibat dalam perencanaan. Selain itu, dalam menetapkan biaya operasi dan pemeliharaan serta iuran telah melibatkan semua kelompok masyarakat (kaya/ miskin, laki/ perempuan). Iuran ditarik berdasarkan tingkat pelayanan yang didapatkan pengguna atau jumlah konsumsi air bersih setiap KK.

b) Suatu Sistem hanya dapat berfungsi bila sumber pendanaan/financial paling tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk operasional, pemeliharaan dan perbaikan.

c) Equity/ kesetaraan berhubungan dengan siapa yang akan menjadi sumber pendanaan, secara adil asal sumber pendanaan ini akan ditanggung secara bersama diantara para pemanfaat yang mempunyai tingkat kesejahteraan yang berbeda.

3. Kesinambungan lingkungan akan terjadi bila perencanaan oleh masyarakat telah memperhatikan aspek lingkungan dalam kaitannya dengan sumber air yang dimanfaatkan dan pembuangan air limbah.

a) Apakah dalam perencanaan oleh masyarakat telah memperhatikan aspek lingkungan terutama sumber air yang ada.

b) Sumber air akan menghadapi banyak ancaman, seperti terlalu besarnya penyadapan, kontaminasi, penggundulan hutan dan fasilitas/ sarana air bersih dan sanitasi sendiri juga akan menjadikan ancaman terhadap lingkungan seperti tidak tersedianya drainase yang memadai sehingga minimbulkan genangan yang memungkinkan tempat berkembang biaknya serangga pembawa penyakit seperti malaria dsb. Hal-hal tersebut diatas yang harus diperhatikan untuk dilaksanakan atau dihindari.

4. Kesinambungan institusi/ kelembagaan merupakan proses pembentukan badan pengelola yang telah memperhatikan kesetaraan gender dan pelibatan kelompok miskin, serta mewujudkan nilai-nilai demokrasi dan transparansi.

a) Apakah dalam proses pembentukan badan pengelola telah memperhatikan kesetaraan gender dan pelibatan kelompok miskin, serta mewujudkan nilai-nilai demokratis dengan mengembangan kemampuan melalui kelompok miskin dan kesetaraan jender.

b) Kelembagaan yang ada harus mempunyai karakteristik lokal, aturan dan akuntabilitas.

c) Equity/ kesetaraan mempertimbangkan suara semua golongan, terutama masyarakat miskin dan wanita didalam organisasi yang akan mengelola dan mengkontrol sistem. Selain itu dalam kaitannya dengan pengembangan kemampuan melalui pelatihan juga harus melibatkan kelompok miskin dan kesetaraan gender, baik dalam menentukan jenis pelatihan maupun peserta pelatihan.

dapat mengeluarkan pendapatnya dan didengar) mengenai bentuk dan besarnya kontribusi dan iuran, penetapan mekanisme pengelolaan sarana, serta pemilihan anggota badan pengelola sarana.

a) Apakah dalam perencanaan seluruh kelompok masyarakat (kaya/ miskin, laki-laki/ perempuan) diberi pilihan seperti opsi teknologi, jenis sarana, tingkat pelayanan, jenis pelatihan, telah memperhatikan demand responsive approach (DRA) dari masyarakat.

b) Pemanfaat akan mendukung kesinambungan sistem bila harapan mereka dapat terpenuhi, ini berarti bahwa pelayanan yang ada harus mudah mereka akses, pemanfaat diberikan pilihan untuk teknologi pelayanan sesuai dengan kemampuan pembiayaan, budaya dan tata cara keseharian.

c) Aspek equity/ kesetaraan melihat bagaimana keuntungan dari pemanfaatan sistem dapat dibagi secara adil sesuai dengan perbedaan kondisi sosio-ekonomi, gender dan kemisikinan.

Gambar 2.1. Pentagonal Kesinambungan Pengelolaan Air Bersih (Sumber : Pengelolaan Sarana Pasca Konstruksi Ditjen PPM & PL Depkes, 2005) 2.7.2 Penilaian Kesinambungan Pengelolaan

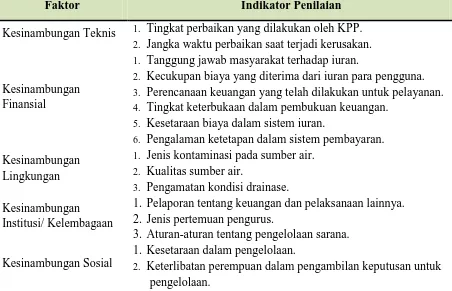

Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) sebagai wadah masyarakat mengorganisir dirinya. Pada prosesnya akan terjadi perkembangan kelembagaan. Perkembangan diidentifikasi melalui faktor Teknis, Financial/ Keuangan, Lingkungan, Institusi/ Kelembagaan dan Sosial.

Penilaian kesinambungan pengelolaan air bersih indikator-indikator dalam kuestioner penelitian mengacu pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring Kesinambungan dan Efektifitas Penggunaan Sarana (Outcome and Process Monitoring, Depkes 2004). Adapun penilaian kesinambungan pengelolaannya menggunakan skor-skor yang terdapat dalam lembar skor dan catatan monitoring partisipatif masyarakat untuk pelayanan sarana. Dari keseluruhan indikator dilakukan skoring, sehingga nilai rata-rata mencerminkan kesinambungan pengelolaan.

KESINAMBUNGAN

LINGKUNGAN INSTITUSI

FINANCIAL

Tabel 2.1 Indikator penilaian

Faktor Indikator Penilaian

Kesinambungan Teknis 1. Tingkat perbaikan yang dilakukan oleh KPP.

2. Jangka waktu perbaikan saat terjadi kerusakan.

Kesinambungan Finansial

1. Tanggung jawab masyarakat terhadap iuran.

2. Kecukupan biaya yang diterima dari iuran para pengguna.

3. Perencanaan keuangan yang telah dilakukan untuk pelayanan.

4. Tingkat keterbukaan dalam pembukuan keuangan.

5. Kesetaraan biaya dalam sistem iuran.

6. Pengalaman ketetapan dalam sistem pembayaran. Kesinambungan

Lingkungan

1. Jenis kontaminasi pada sumber air.

2. Kualitas sumber air.

3. Pengamatan kondisi drainase. Kesinambungan

Institusi/ Kelembagaan

1. Pelaporan tentang keuangan dan pelaksanaan lainnya. 2. Jenis pertemuan pengurus.

3. Aturan-aturan tentang pengelolaan sarana.

Kesinambungan Sosial

1. Kesetaraan dalam pengelolaan.

2. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan untuk pengelolaan.

Sumber : Pedoman Kesinambungan dan Efektifitas Penggunaan Sarana (Outcome and Process Monitoring, Depkes 2004).

Sedangkan kesinambungan pengelolaan air bersihdapat diklasifikasikan 3 kategori yaitu :

a. Tumbuh, apabila nilai rata-rata skor indikator ∑ 50 - 74.

b. Kembang, apabila nilai rata-rata skor indikator ∑ 75 - 89.

2.7.3 Faktor Yang Mempengaruhi Kesinambungan Pengelolaan

Faktor yang mempengaruhi kesinambungan oleh masyarakat tergantung :

1. Tingkat dimana semua masyarakat (kaya/ miskin, laki-laki/ perempuan) mempunyai akses dan sesuai dengan kebutuhan terhadap sarana.

2. Cara dimana beban kerja dan manfaat dari perencanaan, pembangunan sarana dibagi kesemua masyarakat (kaya/ miskin, laki-laki/ perempuan).

3. Tingkat partisipasi penggunaan yang memperhatikan aspek jender dan kemiskinan dalam pembangunan dan pengelolaan sarana.

4. Bentuk dukungan kelembagaan yang memberikan kemudahan dalam berpartisipasi bagi masyarakat (kaya/ miskin, laki-laki/ perempuan) dalam pembangunan dan penggunaan sarana.

(Sumber : Pedoman Kesinambungan dan Efektifitas Penggunaan Sarana, Depkes 2004).

Gambar 2.2. Kondisi kesinambungan pengelolaan air bersih

2.8 Kebijakan Nasional Pembangunan Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

Buruknya pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan merupakan kendala serius dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Akibatnya masyarakat harus menanggung beban berupa menurunya kualitas lingkungan, mahalnya biaya untuk mendapatkan air bersih dan memburuknya tingkat kesehatan. Dalam hal ini Pemerintah telah mengambil langkah penting dengan menetapkan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Bersih Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat. Pada hakikatnya pembangunan sarana air bersih dan sanitasi adalah untuk masyarakat, tanpa upaya melibatkan mereka dalam tingkat yang cukup signifikan, maka akseptabilitas dan keberlanjutan hasil pembangunan akan sangat sulit dicapai. Sebelas butir Kebijakan Nasional Pembangunan Air Bersih Dan

Sanitasi Berbasis Masyarakat (Bappenas, Depdagri, Depkeu, Depkimpraswil dan Depkes, 2004) antara lain :

1. Air merupakan benda sosial dan benda ekonomi

Hingga saat ini sebagian anggota masyarakat masih berpandangan bahwa air sebagai sumber kehidupan semata-mata merupakan benda sosial (public goods) yang dapat diperoleh secara cuma-cuma serta tidak mempunyai nilai ekonomi. Dampaknya adalah masyarakat tidak mempunyai keinginan untuk melestarikan lingkungan dan sumber daya air (kualitas dan kuatitas) dan mengeksploitasi air sebagai benda bebas dan berlebihan serta stagnasi (kemacetan) dalam pengembangan ilmu dan teknologi untuk penggunaan kembali (reuse) dan pendaurulangan (recycle) air. Untuk mengubah pandangan tersebut diperlukan upaya kampanye publik kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa air merupakan benda langka yang mempunyai nilai ekonomi dan memerlukan pengorbanan untuk mendapatkannya, baik berupa uang maupun waktu. Sesuai dengan sifat sebagai benda ekonomi, maka prinsip utama dalam pelayanan air bersih dan sanitasi adalah pengguna harus membayar atas pelayanan yang diperolehnya.

2. Pendekatan tanggap kebutuhan

pendekatan tanggap kebutuhan, pemerintah sebagai fasilitator harus memberikan pilihan yang diinformasikan (informed choice) yang menyangkut seluruh aspek pembangunan air bersih dan sanitasi, seperti aspek tenologi, pembiayaan, lingkungan, sosial dan budaya serta kelembagaan pengelolaan.

3. Pembangunan berwawasan lingkungan

Pembangunan air bersih, mulai dari pengambilan sumber air, pengaliran air baku, pengolahan air bersih, jaringan distribusi air bersih sampai dengan sambungan rumah dilaksanakan dengan mempertimbangkan kaidah dan norma kelestarian lingkungan. Demikian juga pembangunan prasarana dan sarana sanitasi juga dilaksanakan mengikuti kaidah dan norma kelestarian lingkungan. Dengan demikian diharapkan adanya sinergi antara upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan upaya peningkatan kelestarian lingkungan.

4. Pendidikan perilaku hidup bersih dan sehat

Agar pelayanan air bersih dan sanitasi dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan, maka pembangunan air bersih dan sanitasi harus mampu mengubah perilaku masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan sebagai dasar menuju kualitas hidup yang lebih baik. Upaya yang dilakukan adalah menjadikan komponen pendidikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai komponen utama selain komponen fisik dalam pembangunan air bersih dan sanitasi.

Pada prinsipnya seluruh masyarakat Indonesia berhak untuk mendapatkan pelayanan air bersih dan sanitasi yang layak dan terjangkau. Oleh sebab itu, dengan melihat keterbatasan yang dimiliki maka pembangunan air bersih dan sanitasi harus memperhatikan dan melibatkan secara aktif kelompok masyarakat miskin dan kelompok masyarakat tidak beruntung lainnya dalam proses pengambilan keputusan sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi secara layak, adil dan terjangkau.

6. Peran perempuan dalam pengambilan keputusan

Peranan perempuan untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi untuk kepentingan sehari-hari sangat dominan, sehingga sudah sewajarnya perempuan diikutsertakan secara aktif dalam pembangunan air bersih dan sanitasi. Pelibatan perempuan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi terbukti meningkatkan keberlanjutan pelayanan prasarana dan sarana yang dibangun.

7. Akuntabilitas proses perencanaan

kontribusi sesuai dengan kemampuan sumber daya yang ada pada seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan dan pengembangan pelayanan

8. Peran Pemerintah sebagai fasilitator

Fasilitasi tidak diartikan sebagai pemberian prasarana dan sarana fisik maupun subsidi langsung, namun pemerintah harus memberikan bimbingan teknis dan non teknis secara terus menerus kepada masyarakat yang sifatnya mendorong dan memberdayakan masyarakat agar mereka dapat merencanakan, membangun dan mengelola sendiri prasarana dan sarana bersih dan sanitasi serta melaksanakan secara mandiri kegiatan pendukung lainnya.

9. Peran aktif masyarakat

Seluruh masyarakat harus terlibat secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan bersih dan sanitasi. Namun demikian, mengingat keterbatasan ruang dan waktu maka keterlibatan tersebut melalui mekanisme perwakilan yang demokratis serta mencerminkan dan merepresentasikan keinginan dan kebutuhan mayoritas masyarakat.

10. Pelayanan optimal dan tepat sasaran

diartikan sebagai cakupan pelayanan prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi yang dibangun sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

11. Penerapan prinsip pemulihan biaya

Kapasitas dan kemampuan anggaran pemerintah (pusat dan daerah) yang ada tidak mencukupi untuk terus membangun dan mengelolaprasarana dan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat. Untuk menunjang keberlanjutan pelayanan maka pembangunan dan pengelolaan pelayanan air bersih dan sanitasi perlu memperhatikan prinsip pemulihan biaya. Sehubungan dengan hal tersebut, penerapan prinsip pemulihan biaya tersebut harus dikomunikasikan secara terbuka, agar semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) terutama masyarakat pengguna, agar mereka mengetahui besarnya investasi dalam pembangunan prasarana dan sarana tersebut. Kebijakan tentang pembangunan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat yang ingin dicapai adalah bangsa yang maju dan mandiri, sejahtera lahir batin. Salah satu ciri bangsa Indonesia maju adalah mempunyai derajat kesehatan yang tinggi, karena derajat kesehatan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas sumber daya manusia. Hanya dengan sumber daya yang sehat akan lebih produktif dan meningkatkan daya saing yang sehat akan lebih produktif dan meningkatkan daya saing bangsa.

2.9 Pelestarian Lingkungan Sumber-sumber Air

Tiada kehidupan tanpa hutan karena hutan penghasil oksigen terbesar. Maka untuk kehidupan generasi berikutnya, generasi sekarang perlu menjaga kelestarian hutan tersebut. Demikian pendapat Cecep Kusmana, Dekan Fakultas Kehutanan IPB dalam kesempatan seminar tingkat nasional bertema Realisasi, Rehabilitasi Lingkungan Hidup dan Kemanusian Untuk Masa Depan Indonesia beberapa waktu yang lalu.

Laju kerusakan hutan Indonesia mencapai 3.8 juta hektar per tahun, ini tergolong parah karena dampak lingkungan yang dirasakan seperti terjadinya banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan asap dan lain-lain. Untuk pemulihan kualitas lingkungan dan mengembalikan fungsi hutan tidak cukup hanya menanam pohon per pohon. Rehabilitasi hutan di daerah tropis pada dasarnya adalah membangun ekosistem dengan melibatkan dan memperhitungkan semua komponen terkait. Ketika merehabilitasi dan mereboisasi perlu diperhatikan hutan sebagai kawasan perlindungan aspek hidrologi yaitu :

1. Kondisi curah hujan dan ketersediaan air musiman. 2. Kepekaan sungai terhadap banjir.

3. Kepekaan kawasan DAS terhadap erosi.

4. Kepentingan sosial, ekonomi dan kelembagaan.

hilangnya pohon sama dengan hilangnya gudang hara. Hasil penelitian Fakultas Kehutanan IPB dari tahun 1978 sampai tahun 2004 di berbagai wilayah dan kondisi menunjukkan bahwa erosi terkecil terdapat di hutan alam yang masih utuh (0.02 - 0.5 ton/ ha/ tahun).

2.9.2Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup

Menurut Djunardi Djohan Djoekardi (Deputi Bidang Pengembangan Peran Serta Masyarakat Kementrian Lingkungan Hidup), upaya pelestarian lingkungan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja tetapi juga masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Kerusakan hutan akan diiringi kerusakan fungsi lingkungan yang berasal dari pencemaran udara, air dan tanah serta perubahan alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) telah menyusun strategi pelestarian lingkungan hidup untuk beberapa tahun ke depan, seperti :

2. Meningkatkan kekuatan kepentingan pelestarian lingkungan dengan cara memperkuat dan memperluas aliansi strategis dengan organisasi massa, partai politik dan lembaga swadaya masyarakat. Pendekatan ke aliansi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan memunculkan keberpihakan pada pelestarian lingkungan.

3. Mengembangkan good governance dalam pelestarian lingkungan hidup khususnya di kalangan pemerintah kabupaten dan kota.

4. Meningkatkan ketaatan melalui instrumen hukum serta instrumen alternatif seperti Proper, Superkasih.

5. Mengembangkan kelembagaan dan meningkatkan kapasitas, misalnya upaya melengkapi peraturan perundang-undangan, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sistem informasi dan sebagainya.

2.10. Kerangka konseptual

1. Defenisi Pembangunan kesejahterahan sosial

dengan berbagai konsekuensinya. Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional, juga mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Terdapat indikasi bahwa selama empat tahun belakangan ini, Indonesia ternyata berhasil menata dan meningkatkan kualitas hidup rakyat setahap lebih maju dari tatanan kehidupan yang diwarisi menjelang akhir millenium yang lalu.

Seiring dengan kemajuan di bidang kesejahteraan sosial yang dicapai dalam kurun waktu empat tahun terakhir ini, disadari pula bahwa keberhasilan bangsa Indonesia ternyata masih diwarnai aneka permasalahan sosial yang belum terselesaikan. baik masalah yang bersifat primer maupun akibat/dampak non sosial. yang belum sepenuhnya terjangkau oleh proses pembangunan kesejahteraan sosial.

Permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan manusia tidak terlepas dari kondisi dan perubahan lingkungan baik fisik maupun non-fisik; dalam kawasan lokal, nasional dan global. Maka perencanaan yang lebih cermat perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek manusia, lingkungan fisik, sosial dan lingkungan strategisnya. Hal-hal ini akan mengkaitkan pembangunan kesejahteraan sosial dengan bidang pembangunan yang lain; ekonomi, pendidikan,kesehatan, politik, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan. Di dalam konteks inilah sesungguhnya posisi pembangunan kesejahteraan sosial dapat diperhitungkan sebagai bagian integral dan bagian strategis pembangunan nasional.

Definisi diatas menunjukkan konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu sistem yang berintikan lembaga-lembaga dan pelayanan sosial. Tujuan sistem adalah untuk mencapai tingkat kehidupan yang sejahtera dalam arti tingkat kebutuhan pokok dan juga relasi-relasi sosial dengan lingkungannya. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara meningkatkan kemampuan individu baik dalam memecahkan masalah maupun dalam memenuhi kebutuhannya, untuk itu pengertian kesejahteraan sosial adalah suatu aktifitas yang terorganisasi yang ditujukan untuk membantu tercapainya suatu penyesuaian timbal balik antara individu dengan lingkungan sosialnya.

Program PISEW merupakan salah satu program nasional yang ditujukan untuk mempercepat pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal, mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan daerah perdesaan, memperbaiki pengelolaan pemerintahan (local governance) dan penguatan institusi di perdesaan dengan pendekatan pembangunan kewilayahan di tingkat kabupaten

3. Konsep Program

a. Pembangunan

Manusia dalam hidup selalu mempunyai kebutuhan, dan di dalam memenuhi kebutuhan itu selalu ada rasa tidak puas, ingin lebih baik dan lebih baik lagi. Rasa tidak puas inilah yang mendorong manusia senantiasa belajar dan berusaha terus untuk mencapai sesuatu lebih baik dari sebelumnya. Itulah hakekat dari pembangunan.

1. Proses, yang merujuk pada waktu yang terus menerus secara kesinambungan.Untukmemudahkan sejauh mana tingkat kemajuannya, seringkali diberi batasan.

3. Misalnya kerukunan kehidupan beragama, meningkatnya kesadaran dalam menjalankan ibadah, tingkat kriminalitas menurun, dan sebagainya.

b. Dampak

Pengertian Dampak secara umum adalah segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya ‘sesuatu’. Dampak itu sendiri juga bisa berarti, konsekwensi sebelum dan sesudah adanya ‘sesuatu’.

Analisa dampak sosial adalah suatu kajian yang dilakukan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sebagai akibat dari pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan di suatu wilayah atau area. Kajian dilakukan untuk menelaah dan menganalisa berbagai dampak yang terjadi baik positif maupun negatif dari setiap tahapan kegiatan mulai dari tahap pra konstruksi, konstruksi, sampai tahap operasi.

c. Dampak Sosial Ekonomi

rencana pembangunan maupun kegiatan pembangunan yang sudah berjalan sangat diperlukan agar masyarakat sebagai penerima dampak, langsung dapat merasakan manfaat dari keberadaan pembangunan yang dilaksanakan. Dalam hal ini Program PISEW terhadap perekonomian masyarakat. Memastikan adanya manfaat ekonomi dari

pengeluaran-pengeluaran lokal yang disebabkan kehadiran kegiatan pembangunan itu

sendiri. Ini juga sangat penting karena keuntungan utama pendekatan

Program PISEW adalah untuk memaksimalkan partisipasi lokal.

“Partisipasi” semacam ini juga termasuk jumlah dana yang betul-betul

diperoleh masyarakat langsung yang seharusnya menerima bantuan tersebut,

dan sejauhmana dana itu diputarkan dalam perekonomian wilayah.

d. Hambatan

Hambatan adalah suatau hal yang bersifat melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional yang berasal dari dalam. Gangguan atau hambatan itu secara umum dapat dikelompokkan menjadi hambatan internal dan hambatan eksternal , yaitu: