BAB II

TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Gambaran Umum Nyamuk

Nyamuk termasuk jenis serangga dalam ordo diptera, dari kelas insekta.

Nyamuk mempunyai dua sayap bersisik, tubuh yang langsing dan enam kaki

panjang. Antar spesies berbeda-beda tetapi jarang sekali panjangnya melebihi 15

mm. (Levine, 1994)

Nyamuk mengalami empat tahap dalam siklus hidup yaitu telur, larva,

pupa dan dewasa. Nyamuk menghisap darah bukan untuk mendapatkan makanan

melainkan untuk mendapatkan protein yang terdapat dalam darah sebagai nutrisi

telurnya. Nyamuk jantan hanya memakan cairannektar bunga, sedangkan nyamuk

menghisap darah demi kelangsunganspesiesnya. (Spielman, 2001)

Seekor nyamuk jantan telah cukup dewasa untuk kawin akan

menggunakan antenanya (organ pendengar) untuk menemukan nyamuk betina.

Fungsi antena nyamuk jantan berbeda dengan nyamuk betina. Bulu tipis di ujung

antenanya sangat peka terhadap suara yang dipancarkan nyamuk betina. Tepat di

sebelah organ seksual nyamuk jantan, terdapat anggota tubuhyang membantunya

mencengkram nyamuk betina ketika mereka melakukan perkawinan di udara.

Nyamuk jantan terbang berkelompok, sehingga terlihat seperti awan. Ketika

seekor betina memasuki kelompok tersebut, nyamuk jantan berhasil

mencengkram nyamuk betina dan akan melakukan perkawinan denganya selama

kembali ke kelompoknya setelah melakukan perkawinan. Sejak saat itu,

nyamuk betina memerlukan darah untuk perkembangantelurnya.

2.1.1 Klasifikasi Nyamuk Kingdom : Animalia

Philum : Arthrophoda

Sub Philum : Mandibulata

Kelas : Insecta

Ordo : Diptera

Sub ordo : Nematocera

Familia : Culicidae

Ordo diptera ini mempunyai 2 sayap (di=dua, ptera=sayap), yang terdapat

pada mesothorax dan terdapat juga sayap yang rudimenter berfungsi sebagai alat

keseimbangan (haltera). Metamorfosis lengkap : telur – larva – pupa – dewasa.

(Rosdiana, S, 2009)

2.1.2 Morfologi Nyamuk

Nyamuk dapat berperan sebagai vektor penyakit pada manusia dan

binatang. Pada nyamuk betina, bagian mulutnya membentuk probosis panjang

untuk menembus kulit manusia maupun binatang untuk menghisap darah.

Nyamuk betina menghisap darah untuk mendapatkan protein untuk pembentukan

telur yang diperlukan. Nyamuk jantan berbeda dengan nyamuk betina, dengan

bagian mulut yang tidak sesuai untuk menghisap darah (Spielman, 2001)

Pada stadium dewasa nyamuk dapat dibedakan jenisnya misalkannyamuk

nyamuk kulicini jantan palpinya melebihi panjang probosisnya. Sisik sayapnya

ada yang lebar dan asimetris (mansonia) ada pula yang sempit dan panjang

(Aedes, Culex) . Kadang-kadang sisip sayap membentuk bercak-bercak berwarna

putih dan kuning atau putih dan cokelat, juga putih hitam (speckled). Ujung

abdomen Aedes lancip (pointed) sedangkan ujung abdomen Mansonia seperti tumpul dan terpancung(truncated). (Gandahusada, 2006)

2.1.3 Siklus Hidup Nyamuk

Fase perkembangan nyamuk dari telur hingga dewasa sangat

menakjubkan. Telur nyamuk biasanya diletakan di atas daun lembab atau kolam

kering selama musim panas atau musim gugur. Sebelumnya si induk memeriksa

permukaan tanah secara menyeluruh dengan reseptor halus di bawah perutnya

reseptor ini berfungsi sebagai sensor suhu dan kelembaban. Setelah menemukan

tempat yang cocok nyamuk mulai bertelur. Telur-telurtersebut panjangnya kurang

dari 1 mm, tersusun dalam satu baris secaraberkelompok atau satu-satu. Beberapa

spesies nyamuk meletakan telurnyasaling bergabung membentuk suatu rakit yang

bisa terdiri dari 300 telur.(Spielman, 2001)

Telur berwarna putih dan tersusun rapi segera menjadi gelap warnanya,

lalu menghitam dalam beberapa jam. Warna hitam ini memberikan perlindungan

bagi larva agar tidak terlihat oleh burung atau serangga lain. Selain telur warna

kulit sebagian larva juga berubah sesuai dengan lingkungan sehingga mereka

lebih terlindungi. (Yahya, 2007)

Setelah masa inkubasi, (musim dingin) larva mulai keluar dari telur secara

mereka menjadi sempit, sehingga tidak bisa tumbuh menjadi lebih besar lagi, lalu

melakukan pergantian kulit yang pertama. Pada tahap ini kulit yang keras dan

rapuh mudah pecah. Larva nyamuk berganti kulit dua kali sampai selesai

berkembang. Larva membuat pusaran kecil di dalam air dengan menggunakan dua

anggota badan yang berbulu dan mirip kipas angin. Pusaran ini membuat bakteri

atau mikroorganisme mengalir ke mulut. Sambil bergantung di dalam air, larva

bernafas melalui pipa udara mirip “snorkel” yang digunakan para penyelam.

Tubuhnya mengeluarkan cairan kental yang mencegah masuknya air ke lubang

yang digunakan untuk bernafas. Jika tidak memiliki pipa udara, ia tidak akan

mampu bertahan hidup. (Yahya, 2007)

Pergantian yang terakhir agak berbeda dengan sebelumnya. Pada tahap ini

larva memasuki tahap pendewasaan yaitu kepompong, kepompong menjadi

sangat sempit sehingga saatnya larva untuk keluar dari kepompong. Selama tahap

terakhir larva menghadapi bahaya terputusnya pernafasan, sebab lubang

pernafasannya yang mencapai permukaan air melalui pipa air akan tertutup. Sejak

tahap ini pernafasan tidak lagi menggunakan lubang melainkan melalui dua pipa

yang baru saja muncul pada bagian depan tubuhnya. Oleh Karena itu pipa-pipa

tersembul dipermukakan air sebelum pergantian kulit. Nyamuk dalam kepompong

menjadi dewasa dan siap terbang lengkap dengan semua organ dan organelnya,

seperti antena, tubuh, kaki, dada,sayap, perut, dan matanya. (Yahya, 2007)

Waktu yang diperlukan nyamuk untuk pertumbuhan dari telur sampai

menjadi dewasa lebih pendek (1-2 minggu). Tempat perindukan nyamuk dapat di

menggigit pada malam hari saja (culex dan anopheles) ada yang pada siang hari

(Aedes) dan ada yang pada siang dan malam hari (Mansonia). Umur nyamuk

dapat bertahan selama lebih dari dua minggu. (Gandahusada, 2006)

2.1.4 Jenis Nyamuk

Berdasarkan klasifikasinya nyamuk dapat dibedakan jenisnya dilihat dari

perbedaan bentuk morfologi nyamuk dewasa, diantaranya :

1. Aedes

Nyamuk Aedes dapat menularkan penyakit demam berdarah dengue (DBD)

melalui tusukannya. Nyamuk ini berwarna gelap yang dapat diketahui dari adanya

garis putih keperakan dengan bentuk lyre pada toraknya dan mempunyai gelang

putih pada bagian pangkal kaki, probosis bersisik hitam. (Suroso, T, 1998).

a. Klasifikasi

Pylum : Arthropoda

Kelas : Aceloterata

Class : Insekta

Ordo : Diptera

Genus : Aedes

b. Ciri-ciri nyamuk Aedes :

1) Bentuk tubuh kecil dan dibagian abdomen terdapat bintik-bintik serta

berwarna hitam.

2) Pada sayap Aedes memiliki sisik sempit panjang dengan ujung yang

3) Aedes dewasa memiliki abdomen dengan ujung lancip, warna hitam

dengan belang putih pada abdomen dan kaki.

4) Tidak membentuk sudut 90º.

5) Penyebaran penyakitnya yaitu pagi atau sore.

6) Hidup di air bersih serta ditempat-tempat lain yaitu kaleng-kaleng bekas

yang bisa menampung air hujan.

2. Culex

Nyamuk dewasa dapat berukuran 4 – 10 mm (0,16 – 0,4 inci). Morfologi

nyamuk Culex memiliki tiga bagian tubuh umum: kepala, dada, dan perut.

Nyamuk Culex yang banyak di temukan di Indonesia yaitu jenis Culex

quinquefasciatus.

a. Klasifikasi

Phylum : Arthropoda

Class : Insecta

Ordo : Diptera

Family : Culicidae,

Genus : Culex;

b. Ciri-ciri Culex :

1) Culex betina memiliki antena berambut jarang (pilose) palpus lebih pendek

daripada probocsis.

2) Culex jantan memiliki antena berambut lebat (plumose), palpus sama atau

melebihi panjang proboscis.

4) Bentuk sayap simetris.

5) Berkembang biak di tempat kotor atau di rawa-rawa.

6) Penularan penyakit dengan cara membesarkan tubuhnya.

7) Menyebabkan penyakit filariasis

8) Warna tubuhnya coklat kehitaman

3. Mansonia

Nyamuk dewasa berwarna coklat kekuning-kuningan dan belang-belang putih

Ada gambaran dua garis atau bundaran yang bewarna putih.

a. Klasifikasi

Phylum : Arthropoda

Kelas : Insecta

Ordo : Diptera

Genus : Mansonia

b. Ciri-ciri nyamuk Mansonia

1) Pada saat hinggap tidak membentuk sudut 90º.

2) Bentuk tubuh besar dan panjang.

3) Bentuk sayap asimetris.

4) Menyebabkan penyakit filariasis

5) Penularan penyakit dengan cara membesarkan tubuhnya.

6) Warna tubuhnya coklat kehitaman.

6. Anopheles

Hewan yang termasuk dalam kelas Hexapoda (insektor) mempunyai satu

perubahan yaitu perubahan bentuk, perubahan sifat hidup dan perubahan struktur

bagian dalam insekta atau juga metamorfosis.

a. Klasifikasi

Pylum : Arthropoda

Kelas : Hexapoda

Ordo : Diptera

Genus : Anopheles

b. Ciri-ciri nyamuk Anopheles

1) Kepala anophelini jantan memiliki antena yang berambut lebat (plumose),

palpus terdiri atas probosis dengan ujung agak bulat.

2) Kepala betina memiliki venasi sayap kosta dan subkosta.

3) Bentuk tubuh kecil dan pendek

4) Antara palpi dan probosis sama panjang.

5) Menyebabkan penyakit malaria.

6) Pada saat hinggap membentu sudut 90º.

7) Warna tubunya coklat kehitaman.

8) Bentuk sayap simetris,bercak dan sisik gelap terang.

9) Berkembang biak di air kotor atau tumpukan sampah

2.1.5 Tempat Perindukan Nyamuk

Lingkungan fisik dan biologi seperti suhu udara, kelembaban, intensitas

cahaya, arus air, tumbuh-tumbuhan air dan tumbuhan-tumbuhan pelindung, serta

nyamuk dan penyebarannya, sehingga akan mempengaruhi keseimbangan

populasi nyamuk di alam.

Mengingat pentingnya kondisi lingkungan tersebut terhadap kehidupan

larva dan penyebaran nyamuk, maka perlu dilakukan penelitian dengan

mengamati aspek ekologi tempat perindukan nyamuk. Data ini penting sebagai

informasi dalam upaya penanggulangan perkembangan populasi nyamuk di

pemukiman rumah tangga. (Depkes RI,2005).

2.1.6 Suhu

Serangga memiliki kisaran suhu tertentu di mana dia dapat hidup. Di luar

kisaran suhu tersebut, serangga akan mati kedinginan atau kepanasan. Pada

umumnya kisaran suhu yang efektif adalah suhu minimum 15oC, suhu optimum

25oC, dan suhu maksimum 450C (Jumar, 2000). Menurut Yotopranoto, et al.

dalam Yudhastuti (2005), dijelaskan bahwa rata-rata suhu optimum untuk

pertumbuhan nyamuk adalah 250C – 270C dan pertumbuhan nyamuk akan

berhenti sama sekali bila suhu kurang dari 100C atau lebih dari 400C. Menurut

standar dari WHO (2009), suhu optimal ruangan laboratorium dalam melakukan

percobaan untuk nyamuk adalah 27 ± 2 oC,

2.1.7 Kelembaban

Kelembaban yang dimaksudkan adalah kelembaban tanah, udara, dan

tempat hidup serangga dimana merupakan faktor penting yang mempengaruhi

distribusi, kegiatan, dan perkembangan serangga. Dalam kelembaban yang sesuai,

serangga biasanya lebih tahan terhadap suhu ekstrem (Jumar, 2000). Menurut

berkisar 81,5 - 89,5% merupakan kelembaban yang optimal untuk proses

embriosasi dan ketahanan hidup embrio nyamuk. Menurut standar yang diberikan

WHO (2009) untuk kelembaban udara optimal ruangan laboratorium yang

digunakan saat melakukan penelitian terhadap nyamuk adalah 80 ± 10%.

2.2 Nyamuk sebagai Vektor Penyakit

Vektor penyakit adalah serangga penyebar penyakit atau Arthropoda

(Soemirat, 2007). Nyamuk merupakan anggota ordo Diptera yang berbentuk

langsing, baik tubuhnya, sayap maupun probosisnya. Ciri-ciri khas ordo Diptera,

yaitu (Soedarto, 1992):

1. Kepala, toraks, dan abdomen berbatas jelas

2. Mempunyai sepasang antena

3. Sepasang sayap selaput melekat pada segmen toraks yang kedua; pasangan

sayap lainnya berubah bentuk menjadi alat keseimbangan

4. Mulut berfungsi untuk mengisap

5. Abdomen terdiri dari 10 segmen

Nyamuk merupakan vektor atau penular utama dari penyakit-penyakit

arbovirus (demam berdarah, chikungunya, demam kuning, encephalitis, dan

lain-lain), serta penyakit-penyakit nematoda (filariasis), riketsia, dan protozoa

(malaria). Di seluruh dunia terdapat lebih dari 2500 spesies nyamuk meskipun

sebagian besar dari spesies-spesies nyamuk ini tidak berasosiasi dengan penyakit.

Jenis-jenis nyamuk yang menjadi vektor utama, biasanya adalah Aedes spp.,

2.2.1 Nyamuk sebagai Vektor Penyakit Malaria

Vektor siklik satu-satunya untuk penyakit malaria pada manusia dan pada

kera adalah nyamuk Anopheles. Sementara itu, penyakit malaria pada burung

dapat disebabkan oleh nyamuk Anopheles dan Culex.

Spesies-spesies Anopheles berikut adalah spesies yang penting di antara

vektor malaria :

1. A. culicifacies (Asia Bagian Selatan)

2. A. hyrcanus sinensis (Asia Tenggara, Kepulauan Pasifik)

3. A. fluviatilis (India)

4. A. maculatus (Asia Tenggara dan Timur, Taiwan)

5. A. minimus (Asia Tenggara dan Timur, Taiwan)

6. A. stephensi (Asia Selatan)

7. A. sundaicus (Asia Tenggara dan Selatan, Indonesia)

8. A. umbrosus (Asia Tenggara, Indonesia)

9. A. farauti (Kepulauan Solomon, Hebrides, Irian, New Britain sampai

Sulawesi Bagian Timur, Australia)

10.A. punctulatus (Irian, Solomon, pulau-pulau lain)

2.2.2 Nyamuk sebagai Vektor Penyakit Filariasis

Nyamuk Culex adalah vektor dari penyakit filariasis Wuchereria bancrofti

dan Brugia malayi. Jumlah spesies Anopheles, Aedes, Culex, dan Mansonia cukup

banyak, tetapi kebanyakan dari spesies tersebut tidak penting sebagai vektor

Di daerah tropis dan subtropis, Culex quinquefasciatus (fatigans), nyamuk

penggigit di lingkungan perumahan dan perkotaan, yang berkembang biak dalam

air setengah kotor di sekitar tempat tinggal manusia, merupakan vektor umum

penyakit filariasis bancrofti yang mempunya periodisitas nokturnal. Aedes

polynesiensis adalah vektor umum filariasis bancrofti nonperiodisitas di beberapa

Kepulauan Pasifik Selatan. Nyamuk ini hidup di luar kota di semak-semak (tidak

pernah dalam rumah) dan berkembang biak di dalam tempurung kelapa dan

lubang pohon. Nyamuk ini lebih menyukai darah manusia, walaupun juga

mengisap darah binatang peliharaan mamalia dan unggas.

2.2.3 Nyamuk sebagai Vektor Penyakit Demam Berdarah

Demam berdarah (Dengue Haemmorhagic Fever (DHF)) adalah penyakit

endemis yang disebabkan oleh virus dengue yang terdapat di daerah tropis dan

subtropis yang kadang-kadang menjadi epidemik. Virus penyakit ini

membutuhkan multiplikasi 8-10 hari sebelum nyamuk menjadi infektif. Penyakit

ini khususnya ditularkan oleh nyamuk spesies Aedes, terutama Aedes aegypti.

Penyakit ini merupakan penyakit endemis di Indonesia dan terjadi sepanjang

tahun terutama pada saat musim penghujan. (Chandra, 2007)

Gejala klinis DHF berupa demam tinggi yang berlangsung terus-menerus

selama 2-7 hari dan manifestasi perdarahan yang biasanya didahului dengan

terlihatnya tanda-tanda khas berupa bintik-bintik merah (petechia) pada

bagian-bagian badan penderita. Penderita dapat mengalami sindrom syok dan meninggal

2.3 Pengendalian Vektor

Tujuan pengendalian vektor utama adalah upaya untuk menurunkan

kepadatan populasi nyamuk sampai serendah mungkin sehingga kemampuan

sebagai vektor menghilang. Secara garis besar ada 4 cara pengendalian vektor

yaitu dengan cara kimiawi, biologis, mekanik, dan radiasi (Soegijanto, 2006).

Pengendalian vektor penyakit sangat diperlukan bagi beberapa macam

penyakit karena berbagai alasan (Soemirat, 2007):

1. Penyakit tadi belum ada obat ataupun vaksinnya, seperti hampir semua

penyakit yang disebabkan oleh virus.

2. Bila ada obat ataupun vaksinnya, tetapi kerja obat tadi belum efektif,

terutama untuk penyakit parasit.

3. Berbagai penyakit didapat pada banyak hewan selain manusia sehingga

sulit dikendalikan.

4. Sering menimbulkan cacat seperti filariasis dan malaria.

5. Penyakit cepat menjalar, karena vektornya dapat bergerak cepat, seperti

insekta yang bersayap.

2.3.1 Pengendalian Secara Kimiawi 1. Insektisida

Insektisida berasal dari bahasa latin insectum yang mempunyai arti potongan,

keratin, atau segmen tubuh (Soemirat, 2007). Insektisida adalah bahan-bahan

kimia yang digunakan untuk memberantas serangga (Soedarto, 1992).

Pembagian insektisida berdasarkan cara masuknya ke dalam tubuh insektisida

dan racun pernapasan. Untuk mengendalikan serangga yang terbang (seperti

nyamuk Aedes aegypti), insektisida yang digunakan adalah yang mengandung

racun lambung atau racun kontak (Djojosumarto, 2000).

2. Larvasida

Jenis larvasida yang paling luas digunakan saat ini untuk mengendalikan

larva nyamuk khususnya spesies Aedes aegypti adalah temefos. Di Indonesia,

temefos 1% (Abate 1SG) telah digunakan sejak 1976, dan sejak 1980 abate telah

dipakai secara massal untuk program pemberantasan Aedes aegypti di Indonesia

(Gafur, 2006). Cara ini biasanya dengan menaburkan abate ke dalam bejana

tempat penampungan air seperti bak mandi, tempayan, drum, yang dapat

mencegah adanya jentik selama 2-3 bulan (Chahaya, 2003).

3. Repellent

Repellent adalah bahan-bahan kimia yang mempunyai kemampuan untuk

menjauhkan serangga dari manusia sehingga dapat dihindari gigitan serangga atau

gangguan oleh serangga terhadap manusia. Repellent digunakan dengan cara

menggosokkannya pada tubuh atau menyemprotkannya pada pakaian, oleh karena

itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu tidak mengganggu pemakainya, tidak

melekat atau lengket, baunya menyenangkan pemakainya dan orang sekitarnya,

tidak menimbulkan iritasi pada kulit, tidak beracun, tidak merusak pakaian dan

daya pengusir terhadap serangga hendaknya bertahan cukup lama. DEET (

N,N-diethyl-m-toluamide) adalah salah satu contoh repellent yang tidak berbau, akan

tetapi menimbulkan rasa terbakar jika mengenai mata, luka atau jaringan

Repellent yang berbeda bekerja melawan hama yang berbeda pula. Penting

untuk memperhatikan kandungan aktif dari suatu repellent pada label produknya.

Repellent yang mengandung DEET (N,N-diethyl-m-toluamide), permethrin,

IR3535 (3-[N-butyl-N-acetyl]-aminopropionic acid) atau picaridin (KBR 3023)

merupakan repellent untuk nyamuk. DEET tidak boleh digunakan pada bayi yang

berumur di bawah 2 bulan. Anak-anak yang berumur dua bulan atau lebih hanya

dapat menggunakan produk dengan konsentrasi DEET 30% atau lebih (MDPH,

2008).

2.3.2 Pengendalian Vektor Secara Biologis/Hayati

Pengendalian hayati atau sering disebut pengendalian biologis dilakukan

dengan menggunakan kelompok hidup, baik dari golongan mikroorganisme,

hewan invertebrata atau hewan vertebrata. Sebagai pengendalian hayati, dapat

berperan sebagai patogen, parasit atau pemasangan. Beberapa jenis ikan, seperti

ikan kepala timah (Panchaxpanchax), ikan gabus (Gambusia affinis) adalah

pemangsa yang cocok untuk larva nyamuk. Sebagai patogen, seperti dari

golongan virus, bakteri, fungi atau protozoa dapat dikembangkan sebagai

pengendali hayati larva nyamuk di tempat perindukannya (Soegijanto, 2006).

Beberapa keuntungan pengendalian hayati adalah (Jumar, 2000):

1. Aman, tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, tidak

menyebabkan keracunan pada manusia dan ternak.

2. Tidak menyebabkan resistensi terhadap hama.

4. Bersifat permanen, untuk jangka panjang dinilai lebih murah apabila

keadaan lingkungan telah stabil atau telah terjadi keseimbangan antara

hama dengan musuh alaminya.

2.3.3 Pengendalian Vektor Secara Mekanik

Pengendalian yang lain adalah dengan cara mekanik, yaitu mencegah

gigitan nyamuk dengan menggunakan pakaian yang dapat menutupi seluruh

bagian tubuh, kecuali muka dan penggunaan net atau kawat kasa di rumah-rumah

(Sembel, 2009).

Menurut Soegijanto (2006), gerakan yang sekarang digalakkan oleh

pemerintah yaitu gerakan 3M:

1. Menguras tempat-tempat penampungan air dengan menyikat bagian

dinding dalam dan dibilas paling sedikit seminggu sekali.

2. Menutup rapat tempat penampungan air sedemikian rupa sehingga

tidak dapat diterobos oleh nyamuk dewasa.

3. Menanam/ menimbun dalam tanah barang-barang bekas atau sampah

yang dapat menampung air hujan.

2.3.4 Pengendalian Vektor Secara Radiasi

Di sini nyamuk dewasa jantan diradiasi dengan bahan radioaktif dengan

dosis tertentu sehingga menjadi mandul. Kemudian nyamuk jantan yang telah

diradiasi ini dilepaskan ke alam bebas. Meskipun nanti akan berkopulasi dengan

nyamuk betina tapi nyamuk betina tidak akan dapat menghasilkan telur yang fertil

2.4 Gambaran Umum Tentang Insektisida Nabati

2.4.1 Pengertian Insektisida Nabati

Secara umum insektisida nabati diartikan sebagai suatu insektisida yang

bahan dasarnya berasal dari tumbuhan. Insektisida nabati relatif mudah dibuat

dengan kemampuan dan pengetahuan terbatas, oleh karena terbuat dari bahan

alami nabati.

Penggunaan insektisida nabati dimaksudkan bukan untuk meninggalkan

dan menganggap tabu penggunaan insektisida sintetis, hanya merupakan suatu

cara alternatif dengan tujuan agar pengguna tidak hanya tergantung kepada

insektisida sintetis. Tujuan lainnya adalah agar penggunaan insektisida sintetis

dapat diminimalkan sehingga lingkungan yang diakibatkannya pun diharapkan

dapat dikurangi pula (Kardinan, 2004).

Insektisida nabati mempunyai kelompok metabolit sekunder yang

mengandung beribu-ribu senyawa bioaktif seperti alkaloid, fenolik, dan zat kimia

sekunder lainnya. Senyawa bioaktif yang terdapat pada tanaman dapat di

manfaatkan seperti layaknyainsektisida sintetik. Perbedaannya adalah bahan aktif

pada insektisida nabati disintesa dari tumbuhan dan jenisnya bisa lebih dari satu

macam (campuran).

Bagian tumbuhan seperti daun, bunga, buah, biji, kulit dan batang dan

sebagainya dapat digunakan dalam bentuk utuh, bubuk ataupun ekstraksi (dengan

air ataupun pelarut organik). Insektisida nabati merupakan bahan alami, bersifat

relatif aman bagi manusia maupun ternak karena residunya mudah hilang (Naria,

2005).

2.4.2 Pembuatan Insektisida Nabati

Cara pembuatan insektisida nabati dari berbagai jenis tumbuhan tidak

dapat dijelaskan secara khusus atau distandarisasi karena memang sifatnya tidak

berlaku secara umum. Pembuantan insektisida nabati dapat di lakukan secara

sederhana atau secara laboratorium. Cara sederhana (jangka pendek) dapat di

lakukan denganpenggunaan ekstrak sesegera mungkin setelah pembuatan ekstrak

di lakukan. Cara laboratorium (jangka panjang) biasanya di lakukan oleh tenaga

ahli yang sudah terlatih hal tersebut menyebabkan produk insektisida nabati

menjadi mahal. Hasilkemasannya memungkinkan untuk disimpan relatif lama.

Untuk menghasilkan bahan insektisida nabati dapat dilakukan teknik

sebagai berikut :

1. Penggerusan, penumbukan atau pengepresan untuk mengahasilkan produk

berupa tepung, abu atau pasta.

2. Rendaman untuk produk ekstrak.

3. Ekstraksi dengan menggunakan bahan kimia pelarut disertai perlakuan

khusus oleh tenaga yang terampil dan dengan peralatan yang khusus.

2.4.3 Keunggulan dan Kelemahan Insektisida Nabati

Penggunaan insektisida nabati memiliki keunggulan dan kelemahan yaitu

I. Keunggulan

1. Insektisida nabati tidak atau hanya sedikit meninggalkan residu pada

komponen lingkungan dan bahan makanan sehingga dianggap lebih aman

dari pada insektisida sintetis/kimia.

2. Zat pestisidik dalam insektisida nabati lebih cepat terurai di alam sehingga

tidak menimbulkan resistensi pada sasaran.

3. Dapat dibuat sendiri dengan cara yang sederhana.

4. Bahan membuat insektisida nabati dapat disediakan di sekitar rumah.

5. Secara ekonomi tentunya akan mengurangi biaya pembelian insektisida.

II. Kelemahan

Selain keunggulan insektisida nabati, tentunya kita tidak dapat

mengesampingkan beberapa kelemahan pemakaian insektisida nabati tersebut

kelemahanya antara lain :

1. Frekuensi penggunaan insektisida nabati lebih tinggi dibandingkan dengan

insektisida sintesis. Tingginya frekuensi penggunaan insektisida nabati

adalah karena sifatnya yang mudah terurai di lingkungan sehingga harus

lebih sering di aplikasikan.

2. Insektisida nabati memiliki bahan aktif yang kompleks (multiple

activeingredient ) dan kadang kala tidak dapat di deteksi.

3. Tanaman insektisida nabati yang sama, tetapi tumbuh di tempat yang

berbeda, iklim berbeda, jenis tanah berbeda, umur tanaman berbeda, dan

waktu panen yang berbeda mengakibatkan bahan aktifnya menjadi sangat

2.4.4 Cara Masuk Insektisida

Menurut cara masuk insektisida ke dalam tubuh serangga dapat dibagi

menjaditiga kelompok sebagai berikut ( Gandahusada, 2006) :

1. Racun lambung (racun perut/stomach poison)

Racun lambung atau racun perut adalah insektisida yang membunuh

serangga sasaran dengan cara masuk melalui mulut ke organ pencernaan

melalui makanan yang di makan serangga dan menggigit mengisap diserap

oleh dinding usus kemudian ditranslokasikan ke tempat sasaran yang

mematikan sesuai dengan jenis bahan aktif insektisida misalkan menuju ke

pusat syaraf serangga menuju ke organ-organ respirasi meracuni sel-sel

lambung dan sebagainya. Oleh, karena itu serangga harus memakan

tanaman yang sudah disemprot insektisida yang mengandung residu dalam

jumlah yang cukup untuk membunuh.

2. Racun kontak ( contact poisons )

Racun kontak adalah insektisida yang masuk dalam tubuh serangga

melalui kulit atau langsung mengenai mulut serangga, serangga akan mati

apabila bersinggungan langsung (kontak) dengan insektisida tersebut.

Kebanyakan racun kontak juga berperan sebagai racun perut.

3. Racun pernafasan ( fumigants )

Racun pernafasan adalah insektisida yang masuk melalui sistem

pernafasan, serangga sasaran akan mati bila menghirup insektisida dalam

jumlah yang cukup. Kebanyakan racun pernafasan berupa gas, asap,

2.4.5 Toksisitas Insektisida

Dalam mengukur Toksisitas Insektisida dikenal istilah LD50, LC50,

ED50, RL50, EC50, dan TLM dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Daftar Istilah Toksisitas

ISTILAH KETERANGAN

LD 50

(Lethal Dossage)

Berapa mg insektisida untuk tiap kg

berat badan binatang percobaan untuk

mematikan 50% dari populasinya.

Diberikan melalui oral, dermal dan

respirasi, diambil dari insektisida

murni.

LC 50

(Lethal Consentration)

Berapa mg insektisida untuk tiap kg

berat badan binatang percobaan untuk

mematikan 50% dari populasinya

menggunakan fumigant. Diberikan

melalui oral, dermal dan respirasi.

ED 50

(Effective Dossage)

Berapa mg insektisida untuk tiap

volume spon yang tidak tumbuh setelah

diberi perlakuan fungisida dengan dosis

tertentu pada medium buatan pada

waktu tertentu.

(Residu Life) terjadinya deposit tersisa sehingga

Sumber : Kartosapoetra dalam Siregar, 2008

Menurut WHO (2009), pengujian insektisida nabati terhadap nyamuk

dengan skala kecil di laboratorium suatu insektisida akan dikatakan efektif jika

memenuhi standar LD90 (Lethal Dossage 90) yaitu mampu membunuh nyamuk

sebesar 90% dari total nyamuk uji.

2.5 Gambaran Umum Andaliman (Zanthoxylum acanthopodium)

Andaliman (Zanthoxylum acanthopodium) merupakan salah satu jenis

rempah-rempah dari tumbuhan liar yang dikenal oleh masyarakat Batak Angkola dan

Mandailing, Sumatera Utara. Tumbuhan ini merupakan jenis yang sangat dekat

kekerabatannya dengan Zanthoxylum piperitum yang banyak ditemukan di daratan

Menurut Whitmore (1992), kedudukan tanaman Zanthoxylum di dalam

sistematika (taksonomi) tumbuhan adalah sebagai berikut:

Kingdom : Plantae

Divisio : Spermatophyta

Sub Divisio : Angiospermae

Kelas : Dicotyledoneae

Ordo : Rutales

Famili : Rutaceae

Genus : Zanthoxylum

Spesies : Zanthoxylum acanthopodium

2.5.1 Morfologi Andaliman (Zanthoxylum acanthopodium)

Menurut Hasairin (1994), tinggi tanaman andaliman adalah 3-8 m. Batang

dan cabangnya merah, kasar beralur, berbulu halus dan berduri. Buahnya bulat

hijau kecil dengan diameter ± 4 mm (Tensiska, 2001). Bila digigit, buah ini

mengeluarkan aroma yang wangi dan rasa tajam yang khas yang dapat

merangsang produksi air liur. Hal ini karena andaliman memiliki sifat

karminativum (Hasairin, 1994). Khusus yang di Sumatera Utara mempunyai

bunga lengkap dengan panjang ± 3 mm (Tensiska, 2001).

Famili jeruk-jerukan ini di habitatnya berupa tanaman semak dengan

tinggi sekitar 5 meter (Sortha et al., 2004). Daunnya majemuk menyirip, panjang

1-20 cm dan lebar 3-15 cm, memiliki kelenjar minyak. Permukaan atas daun

berwarna hijau mengkilat dan permukaan bawahnya hijau muda atau pucat,

(Siregar, 2003; Wijaya, 1999). Bunga aksilar, majemuk terbatas, anak payung

menggarpu, berkelamin dua, dan berwarna kuning pucat. Buah berbentuk kapsul,

bulat hijau kecil, diameter 2-3 mm, mirip lada, jika sudah tua berwarna merah.

Tiap buah memiliki 1 biji dengan kulit biji yang keras berwarna hitam berkilat

(Sibuea, 2002). Tipe perkecambahan biji andaliman ialah epigin yakni tipe

perkecambahan di atas tanah yang terjadi karena pembentangan ruas batang di

bawah daun lembaga sehingga daun lembaganya terangkat ke atas tanah (Siregar,

2003).

2.5.2 Kandungan Andaliman (Zanthoxylum acanthopodium)

Andaliman mengandung senyawa polifenolat, monoterpen dan

seskuiterpen, serta kuinon. Selain itu juga terdapat minyak atsiri seperti geraniol,

linalool, cineol, dan citronella yang menimbulkan kombinasi bau mint dan lemon

(Simangunsong, 2008 dalam Sinaga, 2009). Ekstrak segar andaliman

Nyamuk yang mati Nyamuk

(20 ekor/percobaan)

Menurut Dubey et al. (2010 dalam Hartati (2012) aktivitas biologi minyak

atsiri terhadap serangga dapat bersifat menolak (repellent), menarik (attractant),

racun kontak (toxic), racun pernafasan (fumigant), mengurangi nafsu makan

(antifeedant), menghambat peletakan telur (oviposition deterrent), menghambat

petumbuhan, menurunkan fertilitas, serta sebagai antiserangga vektor. Selain itu

senyawa bioaktif golongan flavonoid, alkaloid, dan steroid yang terkandung

dalam tumbuhan berfungsi sebagai insektisida. Insektisida ini apabila

diaplikasikan akan membunuh organisme sasaran dan setelah itu residunya akan

cepat hilang. (Naria, 2005).

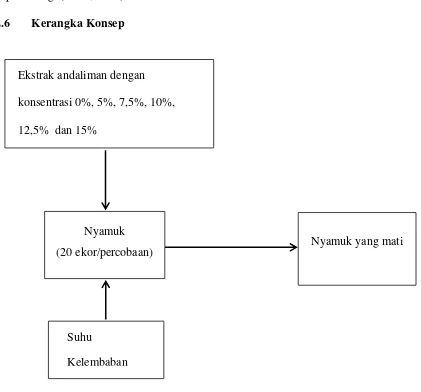

2.6 Kerangka Konsep

Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian Ekstrak andaliman dengan

konsentrasi 0%, 5%, 7,5%, 10%,

12,5% dan 15%

Suhu