8 BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Cacing Tanah

Cacing tanah termasuk hewan Invertebrata yang hidup dalam tanah, berukuran beberapa cm hingga panjang >2 m. Ordo Oligochaeta yang hidup di daratan (terrestrial) ada 10 famili dan berukuran lebih besar, disebut Megadrila, sedangkan yang didalam air ada tujuh famili dan berukuran lebih kecil, disebut Microdrila. Kelompok Megadrila inilah yang biasanya dikenal sebagai cacing tanah (earth-worm) yang diseluruh dunia tersebar sekitar 1.800 spesies, tetapi yang paling banyak dijumpai di Eropa, Asia Barat, dan sebagian besar Amerika Utara adalah yang termasuk famili Lumbricidae (Kemas Ali Hanafiah, 2014: 78).

Salah satu spesies cacing tanah, Eisenia foetida yang masuk dalam famili Lumbericidae dan genus Eisenia merupakan spesies cacing tanah yang banyak diusahakan secara komersial, karena hasil budidayanya banyak berhubungan dengan bidang peternakan, pertanian, kesehatan, dan industri. Di bidang pertanian cacing tanah dapat dijadikan sebagai sumber protein hewani bahan pakan ternak dan ikan, karena kandungan proteinnya yang cukup tinggi 74-72% (Hayati et al., 2011: 34)

Aladesida et al. (2014) menyebutkan bahwa cacing tanah Eisenia foetida mempunyai toleransi temperatur yang cukup lebar dan potensi perkembangannya sangat tinggi dan tidak sangat sensitif dalam pembiakannya (Prayitno, 2015: 2).

9 1. Klasifikasi

Cacing tanah Eisenia foetida merupakan hewan tingkat rendah yang tidak bertulang belakang (invertebrata) dan hidup di dalam tanah. Eisenia foetida sering disebut red wiggler, brandling dan manure worm. Kedudukan Eisenia foetida dalam taksonomi Gate, G.E (1949) adalah: Kingdom : Animalia Phylum : Annelida Kelas : Clitellata Ordo : Haplotaxiada Famili : Lumbricidae Genus : Eisenia

Spesies : Eisenia foetida (Savigny, 1826) 2. Ciri-ciri

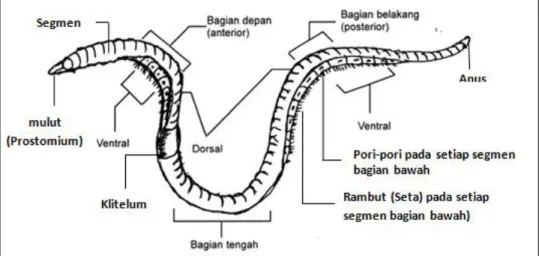

Ciri-ciri E. foetida adalah mempunyai cincin-cincin kuning dan merah hati sepanjang tubuhnya. Cacing E. foetida memiliki ujung ekor pipih, bagian dorsal berwarna merah muda, bagian ventral berwarna putih kemerahan dan ekor berwarna orange. Panjang tubuh E. foetida sekitar tujuh cm dengan diameter tiga mm (Yuliprianto, 1994: 75). Menurut Edwards dan Lofty (1972), cacing tanah jenis ini memiliki gerakan yang lebih lambat jika dibandingkan dengan cacing lokal. Bobot hidup E. foetida sekitar 0,26-0,55 g/ekor (Dian Permata, 2006: 4).

Genus Eisenia memiliki ciri berukuran 32-130 mm dengan jumlah segmen 80-110. Berwarna merah, unggu atau coklat, perut kuning,

10

permukaan dorsal pigmen bergantian dengan intersegmen terang (Kemas Ali Hanafiah, 2014: 88).

Gambar 1. Cacing Tanah Jenis Eisenia foetida (Skala 1 : 3) (Sumber: Klaus Valentine, 2014)

3. Struktur Tubuh

Gambar 2. Struktur Tubuh Cacing Tanah (Sumber: Rahmat Rukmana, 2008: 16)

Gambar di atas merupakan tampilan tubuh cacing tanah. Tubuh cacing tanah dideskripsikan menjadi lima bagian yang terdiri atas bagian depan (anterior), bagian tengah, bagian belakang (posterior), bagian punggung (dorsal), dan bagian bawah atau perut (ventral). Bentuk tubuh cacing tanah umumnya silindris memanjang. Mulut terdapat pada segmen pertama, sedangkan anus pada segmen yang terakhir.

11

Bibir mulut (prostomium) berupa tonjolan daging yang dapat menutup lubang mulut. Bibir mulut dan anus bukan merupakan segmen tubuh, melainkan bagian dari tubuh tersendiri. Pada cacing tanah dewasa terdapat alat untuk menyiapkan proses perkembangbiaknan yang disebut “klitelum”.

Tubuh cacing tanah terdiri dari segmen-segmen. Pada setiap segmen (sumite) terdapat rambut pendek dan keras yang disebut “seta” (setae). Seta berfungsi sebagai pencengkram atau pelekat yang kuat pada tempat cacing tanah itu berada. Bila cacing tanah bergerak, daya lekat seta diatur secara kuat. Gerakan cacing tanah diatur pula oleh otot memanjang dan otot melingkar. Kontraksi otot longitudinal menebabkan tubuh cacing tanah bisa memanjang dan memendek. Sedangkan kontraksi otok sirkuler menyebabkan tubuh cacing tanah mengembang dan mengkerut. Sinkronisasi kontraksi kedua jenis otot ini menimbulkan gaya gerak kedepan. Kalau diperhatikan kelihatan lemah, tetapi sebetulnya tidak demikian, cacing tanah termasuk relatif kuat karena dengan susunan otot yang melingkar dan memanjang cacing tanah dapat menembus tanah.

Bagian bawah (ventral) terdapat pori-pori yang letaknya tersusun atas segmen dan berhubungan dengan alat ekskresi (nephredia) yang ada dalam tubuh. Nephredia ini mengeluarkan zat-zat sisa yang telah berkumpul di dalam rongga tubuh (rongga selomik) berupa cairan. Fungsi pori-pori adalah untuk menjaga kelembaban kulit cacing tanah agar selalu basah karena cacing bernapas melalui kulit basah tersebut. Kulit luar

12

(kutikula) selalu dibasahi oleh kelenjar-kelenjar lender (kelenjar mucus). Lendir ini terus-menerus diproduksi cacing tanah untuk membasahi tubuhnya agar dapat bergerak dan melicinkan tubuhnya supaya lebih mudah bergerak ditempat-tempat yang kasar, misalnya pada daun-daun dan ranting-ranting tanaman yang gugur. Lendir dipakai untuk memperlicin saluran atau lubang didalam tanah, sehingga leluasa bergerak didalam lubang (Rahmat Rukmana, 2008: 16-18).

4. Sistem Reproduksi

Cacing tanah dalam bereproduksi bersifat hemaproditebiparental. Maksudnya adalah bahwa cacing tanah memiliki dua alat reproduksi sekligus dalam satu bagian tubuh, yaitu alat reproduksi jantan dan betina. Namun untuk mendapatkan keturunan, seekor cacing dewasa harus kawin dengan cacing dewasa lainnya. Meskipun memiliki dua macam alat reproduksi dalam satu tubuh, jika seekor cacing tidak kawin dengan cacing dewasa lain maka tidak dapat melakukan reproduksi.

Cacing tanah mempunyai peranti berupa sepasang lubang kelamin, baik jantan aupun betina, pada bagian luar badannya, satu di punggung dan satu di sebelah sisi badanya. Pada famili Lumbricidae, lubang jantan terletak pada punggung samping segmen ke-13 . Lubang betina umumnya hanya sepasang yang terletak didalam lekukan antarsegmen atau pada segmen Lumbricidae terletak pada segmen ke-14. Cacing tanah biasanya mempunyai 2-7 pasang lubang spermathecal (penghasil sperma) (Kemas Ali Hanafiah, 2014: 77).

13

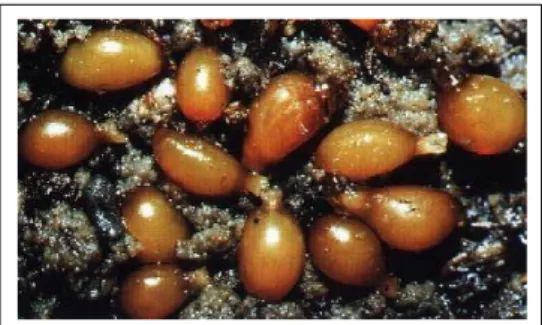

Usia cacing yang siap melakukan reproduksi adalah cacing dewasa yang telah berusia sekitar 2,5 bulan dan sudah mempunyai klitelum. Proses perkawinan terjadi secara silang (cross fertilization) dengan cara saling bertukar spermatozoid. Caranya, kedua cacing tanah yang berpasangan saling melekatkan bagian depanya (anterior) dengan posisi saling berlawanan yang diperkuat oleh seta. Selanjutnya, klitelum masing-masing cacing tanah tersebut akan mengeluarkan lendir yang berfungsi melindungi sel-sel sperma yang dikeluarkan oleh lubang alat kelamin jantan masing-masing. Selanjutnya akan terjadi pembentukan kokon. Kokon berbentuk lonjong berukuran 1/3 kepala korek api. Setiap kokon bias berisi 2-20 anak cacing, namun umumnya adalah 4 ekor anak cacing. Anak cacing tanah akan menetas dari kokon setelah 2-3 minggu masa inkubasi (Amri dan Khairuman, 2009: 7).

Menurut Edwards dan Lofty (1972), klitelium juga merupakan penciri utama pembeda spesies cacing tanah yang berasal dari penebalan jaringan epitel permukaan dan mengandung banyak sekali sel-sel kelenjar. Sel-sel kelenjar tersebut menghasilkan sekreta yang menyerupai lendir. Sekreta tersebut berguna untuk pembentukan kokon serta pelindung pada saat embrio berkembang (Dian Permata, 2006: 4).

Klitelum merupakan struktur granduler (tonjolan) berupa sadel atau annuler (injakan) pada epidermis yang terkait dengan produksi kokon (sel-sel telur dan ova (cairannya)). Umumnya dicirikan oleh warna yang lebih pucat, lebih gelap, atau berbeda ketimbang warna badan/segmen posisinya.

14

Letak dan jumlah segmen tempat ia berkembang tergantung pada spesiesnya (Kemas Ali Hanafiah, 2014: 77).

Gambar 3. Kokon Cacing E. foetida (Perbesaran 5x) Sumber: Kinderzeichnungen (2005)

Klitelium E. foetida terletak pada segmen ke 24, 25, 26-27 dan segmen tubuhnya berjumlah 90-105. Klitelium E. foetida berbentuk sadel dan jumlah setanya sedikit. Menurut Meliyani (1999), E. foetida dapat mencapai dewasa kelamin pada umur 48 hari. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Edwards (1988) menunjukkan bahwa bobot badan rata-rata dewasa E. foetida adalah 0,55g (Dian Permata, 2006: 4).

Cacing tanah E. foetida dapat memproduksi 14 butir kokon selama 70 hari (rata-rata menghasilkan lima kokon setiap hari). Jumlah anak cacing yang menetas berkisar antara 1-7 ekor (rata-rata 3,9 ekor) (Sihombing, 2002). Berdasarkan penelitian Puskas et al., (1990) kokon cacing yang ditetaskan pada suhu 25 °C menghasilkan 14% kokon kosong, 21% menghasilkan satu anak cacing, 5% dua anak cacing, 14% tiga anak cacing, 14% empat anak cacing, 31% empat atau lebih anak cacing (Dian Permata, 2006: 5).

15 5. Sistem Pencernaan

Saluran makanan cacing tanah pada dasarnya berupa tabung yang memanjang dari mulut hingga anus, dengan diferensiasi berupa liang:

a) Buccal, yaitu tabung mulut sepanjang 1-2 segmen pertama

b) Pharynx, yaitu tabung lanjutan yang melebar ke bawah sepanjang hingga segmen ke-6 atasnya tebal, berlendir, granduler, dan mempunyai kelenjar pharyngeal yang tampak seperti massa putih: berfungsi sebagai pompa penghisap

c) Esophagus, yaitu terusan pharynx, berupa tabung sempit

d) Crop adalah modifikasi tabung belakang berbentuk tembolok, berfungsi sebagai gudang penyimpanan

e) Gizzard (empedu)

f) Intestin, berupa saluran pencernaan berbentuk lurus yang berakhir pada anus.

16

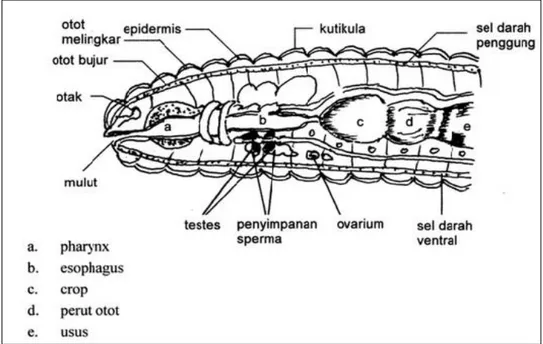

Gambar 4. Struktur Sistem Pencernaan Cacing Tanah. (Sumber: Rahmat Rukmana, 2008: 19)

Sistem pencernaan (metabolism) makanan cacing tanah melalui alur sebagai berikut:

a. Makanan dimakan melalui atau oleh bibir mulut atau protomium, lalu dimasukkan ke dalam faring (pharynx), ke esophagus dan selanjutnya ke tembolok (crop).

b. Makanan disimpan sementara untuk disalurkan ke lambung otot. Di dalam lambung otot (perut otot), makanan dihancurkan oleh gerakan otot lambung dan dibantu pasir serta benda-benda keras yang dimakan cacing tanah. Di samping itu, saluran pencernaan makanan mengeluarkan enzim-enzim untuk mencerna makanan. c. Makanan yang tercerna diserap oleh usus, lalu diproses dari bentuk

17

masuk ke dalam pembuluh darah, dan selanjutnya melalui anus sehingga dihasilkan kascing (Rahmat Rukmana, 2008: 18-19). 6. Habitat Cacing Tanah

Jenis-jenis cacing tanah lokal atau asli biasanya ditemukan hidup diberbagai jenis tanah, baik tanah bertekstur halus, tanah liat, tanah liat berdebu, maupun lempung berdebu. Namun jarang ditemukan di tanah berpasir. Tempat yang disukai cacing tanah untuk tumbuh dan berkembang biak adalah tempat yang lembab, mengandung bahan organik, dan tidak terkena sinar matahari langsung. Kelembaban ini penting untuk mempertahankan cadangan air dalam tubuhnya.

Sebanyak 85% dari berat tubuh cacing tanah berupa air. Untuk itu menjaga kelembaban menjadi hal mutlak untuk kehidupan cacing. Walaupun cacing memiliki mekanisme tubuh otomatis untuk mempertahankan kelembaban dipermukaan tubuh dan mencegah kehilangan air yang berlebihan. Cacing bernapas menggunakan kulitnya, sehingga menjaga kelembaban sangat penting untuk kehidupan cacing tanah. Media hidup cacing tanah tidak boleh sampai kekeringan, hal ini akan menyebabkan cacing untuk berpindah ke tempat yang lebih cocok (Abdul Aziz Adam Maulida, 2015: 15).

Cacing tanah tidak mempunyai organ khusus pernafasan, oleh karena itu cacing tanah bernafas dengan pembuluh kapiler diseluruh jaringan kutikula dengan menghisap oksigen dan mengeluarkan karbondioksida. Jika kulit kering akan mengakibatakan kematian. Jika

18

oksigan berlebihan tidak akan berbahaya dan cacing tanah akan membentuk asam asetat, namun bila kekurangn oksigen, maka cacing tanah tidak aktif atau lemah dan kulitnya menjadi gelap(Achmat Mubarok,2003:131)

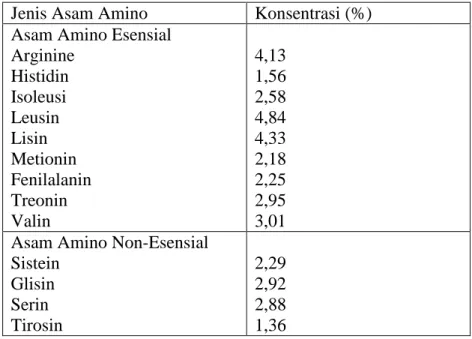

Cacing tanah mengandung sembilan asam amino esensial dan empat asam amino non-esensial. Seluruh asam amino ini bermanfaat bagi pertumbuhan hewan ternak. Berikut beberapa asam amino yang terkandung pada cacing tanah :

Tabel 1. Kandungan Asam Amino Pada Cacing Tanah (Abdul Aziz Adam Maulida, 2015: 16).

Jenis Asam Amino Konsentrasi (%) Asam Amino Esensial

Arginine Histidin Isoleusi Leusin Lisin Metionin Fenilalanin Treonin Valin 4,13 1,56 2,58 4,84 4,33 2,18 2,25 2,95 3,01 Asam Amino Non-Esensial

Sistein Glisin Serin Tirosin 2,29 2,92 2,88 1,36

Cacing tanah mengandung beberapa enzim yang bermanfaat bagi manusia, seperti:

1. Enzim peroksidase katalase, berfungsi untuk memperlambat penuaan. 2. Enzim selulosa lignase, berfungsi untuk mengembalikan dan

19

3. Enzim asam arakidonat, berfungsi mempercepat pembentukan sel-sel baru.

(Abdul Aziz Adam Maulida, 2015: 16). 7. Syarat Hidup Cacing Tanah

a. Kelembaban

Kelembaban merupakan banyaknya kandungan air yang terdapat didalam media. Kelembaban yang diperlukan oleh cacing tanah memang tergolong cukup tinggi, sekitar 30-50%. Kelembaban ini mepengaruhi system pernafasan dan kesehatan cacing tanah di dalam media. Jika kelembaban yang terlalu rendah, cacing biasanya akan keluar dari media. Jika kelembaban terlalu tinggi, cacing tanah akan masuk ke dalam media dan tubuhnya memucat hingga mati. Selain itu, kelembaban yang terlalu tinggi akan menyebabkan kerusakan jaringan kulit, pembengkakan tubuh, gangguan reproduksi, serta menyebabkan telur mudah rusak dan membusuk. Untuk menghindari kelembaban yang terlalu tinggi, beri lubang dibagian bawah wadah media sebagai tempat keluarnya kelebihan air. Untuk menghindari kelembaban yang terlalu rendah, siram media cacing secara berkala (Abdul Aziz Adam Maulida, 2015: 21).

b. Suhu

Suhu merupakan factor yang berpengaruh pada metabolisme, reproduksi, pertumbuhan, dan respirasi cacing tanah.

20

Suhu normal untuk pertumbuhan cacing tanah berkisar 15-25oC. Sementara suhu optimum untuk cacing tanaah bereproduksi berkisar 21-29oC. Untuk menghindari perubahan suhu yang meningkat drastis, model wadah sebaiknya dibuat dari bahan yang tidak menyimpan panas (Abdul Aziz Adam Maulida, 2015: 21). c. Ketersediaan Zat Organik

Cacing merupakan jenis hewan yang mengkonsumsi zat organik terlarut dan mudah membusuk di dalam tanah. Ketersediaan zat organik mempengaruhi kelangsungan hidup cacing. Beberapa contoh zat organic diantaranya diantaranya protein, karbohidrat, mineral, dan vitamin (Abdul Aziz Adam Maulida, 2015: 22).

d. Keasaman (pH)

Tingkat keasaman atau pH berkaitan dengan ion hydrogen yang terdapat dimedia. Jika ion hydrogen cukup banyak, pH media cenderung semakin asam. Sementara itu, jika ion hydrogen jumlahnya sedikit, pH media akan semakin basa. pH merupakan salah satu factor yang mempengaruhi sebaran cacing tanah. Ketika terlalu asam atau terlalu basa, cacing cenderung berpindah keluar dari media. Tingkat pH yang optimal bagi cacing tanah adalah mendekati netral, yakni 6,8-7,2 (Abdul Aziz Adam Maulida, 2015: 22).

21 e. Media

Media merupakan bagian terpenting untuk perkembangbiakan dan pertumbuhan cacing. Media berfungsi sebagai sarana untuk bergerak, berpindah tempat, bersembunyi, beristirahat, dan kawin bagi cacing tanah. Media yang optimal bagi pertumbuhan cacing adalah media gembur, organic, dan lunak.

Jenis media yang digunakan bagi pertumbuhan cacing cukup beragam. Misalnya, limbah sayuran, sisa kotoran hewan, dan batang tumbuhan, media juga dapat menjadi pakan bagi cacing, sehingga penambahan pakan bagi cacing tidak perlu terlalu banyak. Media biasanya difermentasikan terlebih dahulu sebelum digunakan.

Jumlah atau ketebalan media dalam suatu wadah biasanya setinggi 5-10cm dari dasar wadah. Namun, untuk pemberian diawal, ketebalan media cukup 5-7cm. Pemberian media umumnya dilakukan secara bertahap untuk meminimalkan proses fermentasi dan perubahan suhu media yang berelebihan.

Media yang sehat harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

1) Bertekstur gembur

2) Memiliki bahan organic berserat yang sudah mengalami pelapukan berkisar 50-60% dan sudah tidak mengeluarkan gas. 3) Mudah terurai

22

4) Kandungan protein media tidak terlalu tinggi, cukup sekitar 15% 5) Selalu ada media baru dengan proporsi 50% media: 50%

kotoran cacing

6) Kelembaban media normal, tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering atau sekitar 35-50%

7) Temperature media stabil pada suhu normal 8) pH media berkisar 6-7,2.

(Abdul Aziz Adam Maulida, 2015: 30). B. Teknis Budidaya Cacing

1. Penyiapan Sarana dan Peralatan

Pembuatan kandang sebaiknya menggunakan bahan-bahan yang murah dan mudah didapat seperti bambu, rumbia, papan bekas, ijuk dan genteng tanah liat.

Salah satu contoh kandang permanen untuk peternakan skala besar adalah yang berukuran 1,5 x 18 m dengan tinggi 0,45 m. Didalamnya dibuat rak-rak bertingkat sebagai tempat wadah-wadah pemeliharaan. Bangunan kandang dapat pula tanpa dinding (bangunan terbuka).

Model-model sistem budidaya, antara lain rak berbaki, kotak bertumpuk, pancing bertingkat atau pancing berjajar (Bappenas, 2000: 3).

23 2. Pembibitan

Persiapan yang diperlukan dalam pembudidayaan cacing tanah adalah meramu media tumbuh, menyediakan bibit unggul, mempersiapkan kandang cacing dan kandang pelindung.

a) Pemilihan Bibit Calon Induk

Sebaiknya dalam beternak cacing tanah secara komersial digunakan bibit yang sudah ada karena diperlukan dalam jumlah yang besar. Namun bila akan dimulai dari skala kecil dapat pula dipakai bibit cacing tanah dari alam, yaitu dari tumpukan sampah yang membusuk atau dari tempat pembuangan kotoran hewan. b) Pemeliharaan Bibit Calon Induk

Pemeliharaan dapat dibagi menjadi beberapa cara:

1) Pemeliharaan cacing tanah sebanyak-banyaknya sesuai tempat yang digunakan. Cacing tanah dapat dipilih yang muda atau dewasa. Jika sarang berukuran tinggi sekitar 0,3 m, panjang 2,5 m dan lebar kurang lebih 1 m, dapat ditampung sekitar 10.000 ekor cacing tanah dewasa.

2) Pemeliharaan dimulai dengan jumlah kecil. Jika jumlahnya telah bertambah, sebagian cacing tanah dipindahkan ke bak lain.

3) Pemeliharaan kombinasi cara a dan b.

4) Pemeliharaan khusus kokon sampai anak, setelah dewasa di pindah ke bak lain.

24

5) Pemeliharaan khusus cacing dewasa sebagai bibit. c) Sistem Pemuliabiakan

Apabila media pemeliharaan telah siap dan bibit cacing tanah sudah ada, maka penanaman dapat segera dilaksanakan dalam wadah pemeliharaan. Bibit cacing tanah yang ada tidaklah sekaligus dimasukan ke dalam media, tetapi harus dicoba sedikit demi sedikit. Beberapa bibit cacing tanah diletakan di atas media, kemudian diamati apakah bibit cacing itu masuk ke dalam media atau tidak. Jika terlihat masuk, baru bibit cacing yang lain dimasukkan. Setiap 3 jam sekali diamati, mungkin ada yang berkeliaran di atas media atau ada yang meninggalkan media (wadah). Apabila dalam waktu 12 jam tidak ada yang meninggalkan wadah berarti cacing tanah itu betah dan media sudah cocok. Sebaliknya bila media tidak cocok, cacing akan berkeliaran di permukaan media. Untuk mengatasinya, media harus segera diganti dengan yang baru. Perbaikan dapat dilakukan dengan cara disiram dengan air, kemudian diperas hingga air perasannya terlihat berwarna bening (tidak berwarna hitam atau cokelat tua).

d) Reproduksi, Perkawinan

Cacing tanah termasuk hewan hermaprodit, yaitu memiliki alat kelamin jantan dan betina dalam satu tubuh. Namun demikian, untuk pembuahan, tidak dapat dilakukannya sendiri. Dari

25

perkawinan sepasang cacing tanah, masing-masing akan dihasilkan satu kokon yang berisi telur-telur. Kokon berbentuk lonjong dan berukuran sekitar 1/3 besar kepala korek api. Kokon ini diletakkan di tempat yang lembab. Dalam waktu 14-21 hari kokon akan menetas. Setiap kokon akan menghasilkan 2-20 ekor, rata-rata 4 ekor (Bappenas, 2000: 5).

3. Pemeliharaan

a. Pemberian Pakan

Cacing tanah diberi pakan sekali dalam sehari semalam sebanyak berat cacing tanah yang ditanam. Apabila yang ditanam 1 Kg, maka pakan yang harus diberikan juga harus 1 Kg. Secara umum pakan cacing tanah adalah berupa semua kotoran hewan, kecuali kotoran yang hanya dipakai sebagai media. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian pakan pada cacing tanah, antara lain :

1) Pakan yang diberikan harus dijadikan bubuk atau bubur dengan cara diblender.

2) Bubur pakan ditaburkan rata di atas media, tetapi tidak menutupi seluruh permukaan media, sekitar 2-3 dari peti wadah tidak ditaburi pakan.

3) Pakan ditutup dengan plastik, karung , atau bahan lain yang tidak tembus cahaya.

26

4) Pemberian pakan berikutnya, apabila masih tersisa pakan terdahulu, harus diaduk dan jumlah pakan yang diberikan dikurangi (Bappenas, 2000: 5)

b. Hama dan Penyakit

Keberhasilan beternak cacing tanah tidak terlepas dari pengendalian terhadap hama dan musuh cacing tanah. Beberapa hama dan musuh cacing tanah antara lain: semut, kumbang, burung, kelabang, lipan, lalat, tikus, katak, tupai, ayam, itik, ular, angsa, lintah, kutu dan lain-lain. Musuh yang juga ditakuti adalah semut merah yang memakan pakan cacing tanah yang mengandung karbohidrat dan lemak. Padahal kedua zat ini diperlukan untuk penggemukan cacing tanah. Pencegahan serangan semut merah dilakukan dengan cara disekitar wadah pemeliharaan (dirambang) diberi air cukup (Bappenas, 2000: 6). c. Panen

Dalam beternak cacing tanah ada dua hasil terpenting (utama) yang dapat diharapkan, yaitu biomas (cacing tanah itu sendiri) dan kascing (bekas cacing). Panen cacing dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah dengan mengunakan alat penerangan seperti lampu petromaks, lampu neon atau bohlam. Cacing tanah sangat sensitif terhadap cahaya sehingga mereka akan berkumpul di bagian atas media. Kemudian kita tinggal memisahkan cacing tanah itu dengan medianya. Ada cara

27

panen yang lebih ekonomis dengan membalikan sarang. Dibalik sarang yang gelap ini cacing biasanya berkumpul dan cacing mudah terkumpul, kemudian sarang dibalik kembali dan pisahkan cacing yang tertinggal. Jika pada saat panen sudah terlihat adanya kokon (kumpulan telur), maka sarang dikembalikan pada wadah semula dan diberi pakan hingga sekitar 30 hari. Dalam jangka waktu itu, telur akan menetas. Dan cacing tanah dapat diambil untuk dipindahkan ke wadah pemeliharaan yang baru dan kascingnya siap di panen (Bappenas, 2000: 6).

C. Serbuk Gergaji Pohon Kelapa

Serbuk gergajian adalah serbuk kayu dari jenis kayu yang sembarang yang diperoleh dari limbah ataupun sisa yang terbuang dari jenis kayu dan dapat diperoleh di tempat pengolahan kayu ataupun industri kayu. Serbuk ini biasanya terbuang percuma ataupun dimanfaatkan dalam proses pengeringan kayu yang menggunakan metode kiln ataupun dimanfaatkan untuk bahan pembuatan obat nyamuk bakar. Maka dicari alternatif untuk membuat limbah gergaji kayu lebih bermanfaat dalam penggunaannya (Diah Sundari Wijayanti, 2009: 18).

Limbah kayu dapat terjadi di industri penggergajian, yang terdiri atas kayu-kayu dari berbagai bentuk dan ukuran yang pemanfaatannya belum secara optimal, pada umumnya banyak dimanfaatkan sebagai kayu bakar.

28

Pohon kelapa (Cocos nucifera L.) adalah tanaman perkebunan yang banyak tersebar di wilayah tropis. Produk utamanya adalah kopra, yang berasal dari daging buah yang dikeringkan.

Menurut Arancon (1997), secara keseluruhan, luas perkebunan kelapa di Indonesia mencapai sekitar 3,71 juta hektar pada tahun 1995, dan sekitar 50% -nya perlu peremajaan. Pohon kelapa yang telah ditebang akan menjadi limbah yang merugikan bagi perkebunan tersebut karena akan menjadi sarang bagi perkembangbiakan kumbang badak (Oryctes rhinoceros) yang termasuk hama utama perkebunan kelapa disekitarnya. Namun, karena ketersediaan kayu yang semakin terbatas, batang kelapa mulai banyak dimanfaatkan sebagai pengganti kayu sehingga pembuangan limbah dapat dikurangi (Sediawan WB, 2014: 4).

Berikut ini tingkatan klasifikasinya adalah sebagai berikut : Kingdom : Plantae (Tumbuhan)

Divisi : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) Class : Liliopsida (berkeping satu / monokotil) Ordo : Arecales

Famili : Arecaceae (suku pinang-pinangan) Genus : Cocos

Spesies : Cocos nucifera L. (Sediawan WB, 2014: 5).

Kayu kelapa mudah digergaji, apalagi ketika masih segar (basah). Selain itu kayu kelapa tidak rentan terhadap serangan serangga penggerek

29

kayu. Tanpa pengawetanpun batang kayu kelapa akan tahan cukup lama bila diproteksi dari cuaca. Serbuk gergajian sebagai hasil limbah pemotongan kayu kelapa, oleh masyarakat digunakan sebagai bahan pembuatan kerajinan dan briket, atau kadang hanya ditimbun dan berpotensi menyebabkan pencemaran disekitar wilayah industri pengolahan.

Menurut Palomar and Sulc (1983), berbeda dengan kayu pada umumnya, batang kelapa memiliki sel pembuluh yang berkelompok (vascular bundles) yang menyebar lebih rapat pada bagian tepi dari pada bagian tengah serta pada bagian bawah dan atas batang. Hal itu mengakibatkan kayu gergajian kelapa memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Batang kelapa memiliki keawetan yang rendah, mudah diserang organisme perusak kayu seperti jamur dan serangga. Bagian keras batang kelapa yang tidak diawetkan dan dipasang ditempat terbuka langsung berhubungan dengan tanah maksimum dapat bertahan tiga tahun.Sedangkan untuk bagian lunak hanya beberapa bulan saja (Sediawan WB, 2014: 5).

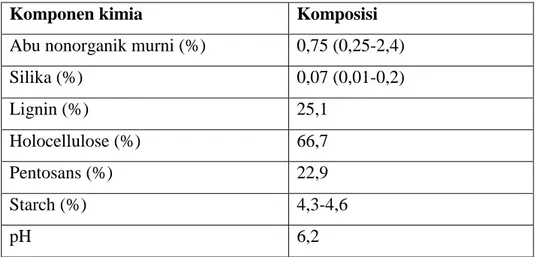

Menurut Department of Employment, Economic Development and Innovation (DEEDI) 2004; Arancon, 1997; Gibe, Z.C., 1985, komponen kimia yang terdapat dalam kayu kelapa dapat dilihat pada Tabel 2.

30

Tabel 2. Komposisi kayu kelapa (Sediawan WB, 2014: 6).

Komponen kimia Komposisi

Abu nonorganik murni (%) 0,75 (0,25-2,4)

Silika (%) 0,07 (0,01-0,2) Lignin (%) 25,1 Holocellulose (%) 66,7 Pentosans (%) 22,9 Starch (%) 4,3-4,6 pH 6,2 D. Onggok Aren

Onggok adalah ampas sisa perasan sari-sari pohon aren yang digunakan untuk membuat makanan. Ampas ongok aren merupakan limbah pertanian yang sangat sulit diolah karena kandungan serat kaku dan kandungan banyak air dalam ampas pati yang sulit dikerigkan bila dipakai sebagai bahan bakar. Dukuh Bendo, Desa Tulung, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten merupakan penghasil pati aren yang digunakan sebagai bahan baku mi. Dengan sulitnya pemanfaatan onggok aren ditumpuk disepanjang jalan (Sudargana, 2009: 1).

Onggok merupakan limbah dari industri tapioka yang berbentuk padatan yang diperoleh pada proses ekstraksi. Pada proses ekstraksi ini diperoleh suspensi pati sebagai filtratnya dan ampas yang tertinggal sebagai onggok. Onggok masih memiliki kandungan pati dan serat kasar karena pada saat ekstraksi tidak semua kandungan pati terikut dan tersaring bersama filtrat. Pati dan serat kasar merupakan komponen

31

karbohidrat dalam onggok yang masih potensial untuk dimanfaatkan. Onggok merupakan bahan sumber energi yang mempunyai kadar protein kasar rendah, tetapi kaya akan karbohidrat (Rasyid, et al. 1995).

Sentra industri pati aren atau pati onggok di Dusun Bendo, Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten merupakan industri andalan penduduk daerah setempat. Tepung aren merupakan bahan baku pembuatan soun, cendol, bakmi, bakso, hunkwe, dll. Di Dusun ini terdapat 72 pengrajin pati aren dengan hasil produksi rata-rata 200 ton/tahun. Sampai saat ini tepung dari pati batang aren belum dapat disubstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa imbangan bahan pembuatan tepung aren tidak efisien, dengan input 100% output yang dihasilkan 3,94% dan 95,45% berupa limbah. Rata-rata setiap kali produksi limbah cairnya mencapai 25 m3 dibuang ke sungai dan menurut Kepala Desa Baghtiar Joko Widagdo, jumlah limbah aren biasanya mencapai 50 ton per hari. Limbah tersebut pernah dimanfaatkan oleh industri jamur di Yogyakarta, namun demikian setelah industri tersebut bangkrut akhirnya pengrajin pati aren kesulitan membuang limbahnya. Hal ini mengakibatkan timbunan limbah padat memenuhi bantaran sungai dan daerah sekitar sawah (Dewi Astuti, 2015: 1).

Keberadaan limbah industri pati aren membutuhkan perhatian khusus dan penanganan agar limbah tersebut bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Salah satu biomassa yang sangat melimpah dan murah serta dapat diperbarui adalah limbah padat industri pati aren

32

(Arenga pinnata) yang berupa serat. Limbah padat ini merupakan sisa pengambilan pati dari bagian pohon aren, merupakan salah satu limbah organik (biomassa) yang mengandung serat (Dewi Astuti, 2015: 2).

Pengolahan aren di Dusun Bendo menghasilkan produk berupa tepung aren. Tepung aren ini dapat digunakan untuk membuat produk antara lain mie soon dan cendol. Kegiatan pengolahan pohon aren selain menghasilkan produk tepung aren, juga menghasilkan limbah hasil produksi atau disebut limbah ampas onggok yang belum dimanfaatkan masyarakat. Dari setiap industri masing-masing menghasilkan limbah ±600-700 Kg / hari. Bila industri tersebut berjumlah ±25, maka hampir 17,5 ton sampah atau limbah dihasilkan setiap harinya oleh industri pengolahan tepung aren tersebut.

Limbah ampas onggok tersebut ada 2 jenis yaitu halus dan kasar. Limbah tersebut berpotensi mencemari lingkungan bila tidak diolah secara benar. Limbah biasa dimanfaat warga sekitar untuk makan ternak. Namun hal ini tetap tidak mengurangi volume limbah secara signifikan. Adapun limbah yang lain dibuang begitu saja di sungai. Limbah yang jumlahnya besar dengan pemnafaatan yang kurang berdampak pada lingkungan sekitar. Dampak yang nyata adalah pencemaan udara dan air disekitar tempat pembuangan. Pencemaran udara diindikasikan dengan adanya bau yang tidak sedap. Sedangkan pencemaran air terlihat dengan warna air disungai yang tidak jernih (Estri Pamungkasih, 2014: 2).

33 E. Ampas Tahu

Proses pembuatan tahu menghasilkan produk utama tahu, juga hasil ikutan berupa padatan (ampas) dan cairan (air tahu). Air tahu adalah air buangan sisa pengendapan/pengumpalan tahu. Amlpas tahu hasil sisa pengerasan gilingan kedelainya. Pada ampas tahu masih terdapat protein dengan kadar yang relatif tinggi. Hal ini karena proses pembuatan tau tidak semua bagian terekastrak. Menurut Wiriano (1985), Ampas tahu segar memiliki tekstur yang kokoh (firm) alaupun kadar air tinggi. Hal ini mungkin disebabkan karena adanya serat kasar protein yang mengikat air secara hidrofilik yang kompak (Ratna Agustina, 2002: 8).

Ampas tahu merupakan limbah padatan dari pembuatan tahu yang mempunyai kadar air 80% dan kandungan protein 30%. Penggunaannya lebih banyak untuk ternka sapi dan domba yang disukai dalam bentuk segar karena memberikan pertambahan bobot badan. Ampas tahu yang diberikan pada sapi perah dapat mencapai 90% dari penguat. Artinya bila digunakan oleh ternak cacing sebagai suber pakannya kemungkinan besar dapat juga meningkatkan pertambahan bobot badan, produksi kokon dan juvenile (Ratna Agustina, 2002: 1).

Komposisi ampas tahu menurut Lab Makanan Ternak-IPB (1995), terdiri dari bahan kering 88.75%, protein kasar 24.56%, serat kasar 22.33%, lemak kasar 13.30%, abu 3.60%, Beta-N 36.01%, Ca 0.55%, P 0.37%, GE (Gross Energy) 4432.00 Kkal/kg (Ratna Agustina, 2002: 9).

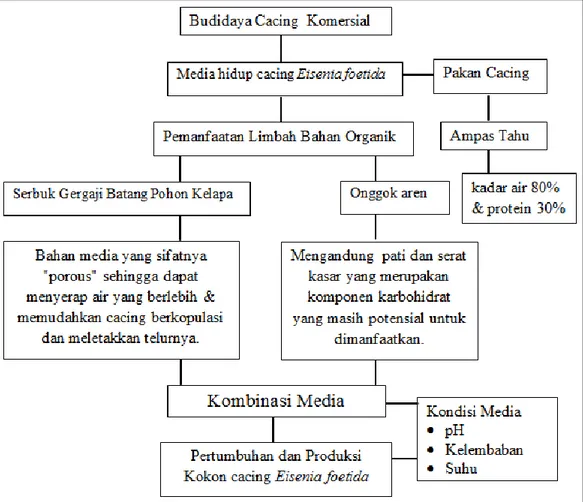

34 F. Kerangka Pikir

Gambar 5. Diagram Alir Kerangka Berpikir G. Hipotesis

1. Kombinasi media serbuk gergaji batang pohon kelapa dan onggok aren memberi pengaruh meningkatkan pertumbuhan cacing Eisenia foetida dengan bertambahnya biomasa cacing tanah Eisenia foetida 2. Kombinasi media serbuk gergaji batang pohon kelapa dan onggok

aren berpengaruh terhadap produksi kokon cacing Eisenia foetida dengan bertambahnya jumlah kokon yang diproduksi cacing tanah Eisenia foetida.