BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pembangunan Desa

2.1.1. Pembangunan Masyarakat Desa

Sebagian besar penduduk Kabupaten Serdang Bedagai saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman perdesaan. Kawasan perdesaan dicirikan antara lain oleh rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, masih tingginya tingkat kemiskinan, dan rendahnya kualitas lingkungan permukiman perdesaan. Penduduk

dan angkatan kerja perdesaan yang akan terus bertambah sementara luas lahan pertanian relatif tidak meningkat secara signifikan, maka penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian menjadi tidak produktif, karena itu, sangat penting untuk mengembangkan lapangan kerja non pertanian (non-farm activities) guna menekan angka kemiskinan dan migrasi ke perkotaan yang terus meningkat.

Permasalahan di dalam pembangunan perdesaan adalah rendahnya aset yang dikuasai masyarakat perdesaan ditambah lagi dengan masih rendahnya akses masyarakat perdesaan ke sumber daya ekonomi seperti lahan/tanah, permodalan, input produksi, keterampilan dan teknologi, informasi, serta jaringan kerjasama. Disisi lain, masih rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana perdesaan dan rendahnya kualitas SDM di perdesaan yang sebagian besar berketerampilan rendah.

(low skilled), lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat, lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan perdesaan.

Oleh karena itu dapat dilihat beberapa sasaran yang dapat dilakukan dalam Pembangunan Desa sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan dalam hal pertanahan serta memproses masalah-masalah pertanahan dalam batas-batas kewenangan Kabupaten.

2. Pemantapan pengelolaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan lingkungan kehidupan yang efisien, efektif dan berkelanjutan

3. Peningkatan kualitas pemukiman yang aman, nyaman dan sehat

4. Meningkatnya prasarana wilayah pada daerah tertinggal, terpencil dan daerah perbatasan

5. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah dan wilayah 6. Meningkatkan ekonomi wilayah untuk kesejahteraan masyarakat serta

menanggulangi kesenjangan antar wilayah dan 7. Pembangunan Perdesaan.

Akan tetapi sasaran yang paling pokok yang ingin dicapai dalam Pengembangan Desa adalah:

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di kawasan permukiman di perdesaan;

3. Meningkatnya akses, kontrol dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Esensi dari demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang berasal dari dan untuk rakyat. Tidak ada alasan untuk meyakini bahwa esensi utama dari pemerintahan yang demokratis akan berubah dalam beberapa waktu mendatang. Di Indonesia mekanisme perencanaan pembangunan baik yang berlaku dipusat maupun didaerah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang P5D atau (Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah), namun dengan beralihnya sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi serta tuntutan reformasi yang berkembang, regulasi tersebut dirasa kurang layak lagi untuk diterapkan.

Pembangunan merupakan proses kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan dalam meraih masa depan yang lebih baik. Pengertian ini meliputi upaya untuk memperbaiki keberdayaan masyarakat, bahkan sejalan dengan era otonomi, makna dari konsep hendaknya lebih diperluas menjadi peningkatan keberdayaan serta penyertaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karenanya bahwa dalam pelaksanaannya harus dilakukan strategi yang memandang masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang mampu menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya dan mengarahkan proses pembangunan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang lebih diprioritaskan kepada pemulihan kehidupan

sosial ekonomi masyarakat atau peningkatan pendapatan masyarakat desa dan menegakkan citra pemerintah daerah dalam pembangunan.

Kebijakan pembangunan perdesaan tahun 2006-2010 diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat perdesaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya produktif untuk pengembangan usaha seperti lahan, prasarana sosial ekonomi, permodalan, informasi, teknologi dan inovasi, serta akses masyarakat ke pelayanan publik dan pasar;

2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui peningkatan kualitasnya, dan penguatan kelembagaan serta modal sosial masyarakat perdesaan berupa jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar;

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan memenuhi hak-hak dasar.

4. Terciptanya lapangan kerja berkualitas di perdesaan, khususnya lapangan kerja non pemerintah.

Program peningkatan infrastruktur pedesaan bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi produktif di kawasan perdesaan dan meningkatkan permukiman untuk mewujudkan kawasan

perdesaan yang layak huni. Sasaran program adalah peningkatan sarana dan prasarana perdesaan, Pogram ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:

1. Peningkatan prasarana jalan perdesaan yang menghubungkan kawasan pedesaan dan perkotaan;

2. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana energi termasuk ketenagalistrikan di perdesaan;

3. Optimalisasi jaringan irigasi dan jaringan pengaliran lainnya

4. Peningkatan pelayanan prasarana permukiman seperti pelayanan air minum, air limbah, persampahan dan drainase.

Menurut Surjadi (1995) Pembangunan Masyarakat Desa adalah sebagai suatu proses dimana anggota- anggota masyarakat desa pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut. Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai ruang lingkup dan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah dalam strata pemerintahan yang disebut sebagai pemerintahan terbawah atau desa yaitu pemerintahan di tingkat ‘grass roots’ peningkatan taraf hidup yang berupa lebih banyak pengenalan atas benda-benda fisik yang bernilai ekonomis, mungkin dapat saja diberi penilaian secara standar dan kemudian dijadikan ukuran.

Pembangunan Masyarakat Desa pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental ( jiwa), fisik (raga), intelegensia (kecerdasan) dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Akan tetapi pencapaian objektif dan target pembangunan desa pada dasarnya banyak ditentukan oleh mekanisme dan struktur yang dipakai sebagai Sistem Pembangunan Desa. Menurut Maskun Sumitro (1994) Kebijaksanaan Pembangunan Wilayah Pedesaan dirumuskan secara umum dan merata dan menjadi pedoman setiap langkah Pembangunan Sektoral di Bidang Pedesaan.

Taliziduhu Ndraha mengemukakan ciri-ciri dari pembangunan desa sebagai berikut:

1. Adanya partisipasi aktif dari masyarakat desa yang bersangkutan dalam proses pembangunan, tanpa partisipasi aktif masyarakat desa yang bersangkutan pembangunan itu bukanlah pembangunan desa.

2. Proses pembangunan desa adalah usaha berencana dan diorganisasikan guna membantu anggota masyarakat untuk mampu berpartisipasi aktif.

3. Membangun desa berarti membangun masyarakat.

4. Karena membangun desa juga membangun masyarakat, maka pembangunan masyarakat berarti membangun swadaya dan mengintensifkan partisipasi masyarakat.

2.1.2 Perencanaan Pembangunan Berbasis Sosial Budaya Lokal

Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua ciri yang bersifat unik. Secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan perbedaan suku bangsa, perbedaan perbedaan agama, adat serta perbedaan perbedaan kedaerahan (bersifat majemuk). Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Perencanaan pembangunan melalui pendekatan sosial budaya ini diarahkan untuk meningkatkan peranan dan pengembangan Lembaga Adat dan Budaya Lokal guna menumbuh kembangkan kembali nilai-nilai budaya lokal dalam menunjang pemberdayaan masyarakat sehingga akan tumbuh kondisi sosial budaya yang sehat dan dinamis, yang pada akhirnya akan bermuara pada masyarakat madani dan mengembalikan citra budaya bangsa Indonesia.

2.1.3. Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa

Pembangunan berkembang sesuai dengan perkembangan pemahaman orang tentang tujuan pembangunan. Menurut Said Zainal (2004) Secara umum “pembangunan dimaksudkan untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik di masa depan daripada kondisi yang ada pada waktu sekarang”. Ini mengandung pengertian bahwa masyarakat selalu berada dalam kondisi yang dinamis. Dalam masyarakat yang dinamis, kondisi masa depan itu berada dalam proses perubahan dan perkebangan sepanjang waktu.

Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2005 tentang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) “bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya dan menurut ayat (3) bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa”. Di bawah ini dapat digambarkan siklus Pembangunan Partisipatif desa.

Sumber: Pedoman sosialisasi Penyusunan RPJMDES BPMPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009. Gambar: 2.1. Siklus Pembangunan Partisipatif Desa

3. Pengendalian Pelestarian Pemanfaatan Pengembanga n Tindak 1.Perencanaan 2.Pelaksanaan 3. PENGENDALIAN/PELESTARIAN 2. PELAKSANAAN 1. PERENCANAAN a. Musrenbang Dusun/RW/Kampung a. Musrenbang Dusun/RW/Kampung a. Pola swakelola

b. Musrenbang Desa/Kel b. Musrenbang Desa/Kel b. Pola kerjasama operasional

c. Musrenbang Kecamatan c. Musrenbang Kecamatan c. Pola swadaya

d. Pembiayaan

Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa ada beberapa Prinsip Pembangunan yang harus dilaksanakan. Prinsip – prinsip Pembangunan Partisipatif tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan 2. Transparansi 3. Akuntabilitas 4. Berkelanjutan 5. Partisipasi

Selain prinsip Pembangunan Partisipatif Desa ada juga harus memiliki tujuan dalam Perencanaan Pembangunan. Tujuan dari Perencanaan Pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan.

2. Menjamin sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan Pembangunan Daerah. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran,

Pelaksanaan dan Pengawasan.

4. Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat

5. Menjamin tercapainya penggunaan Sumber Daya Desa secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

2.1.4. Pembangunan Desa yang Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berkelanjutan dapat diartikan secara luas sebagai kegiatan-kegiatan di suatu wilayah untuk memenuhi

kebutuhan pembangunan dimasa sekarang tanpa membahayakan daya dukung sumberdaya bagi generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Tantangan pembangunan berkelanjutan adalah menemukan cara untuk meningkatkan kesejahteraan sambil menggunakan sumber daya alam secara bijaksana. Arus globalisasi yang semakin kuat perlu diimbangi dengan kesadaran bahwa mekanisme pasar tidak selalu mampu memecahkan masalah ketimpangan sumberdaya. Kebijakan pembangunan harus memberi perhatian untuk perlunya menata kembali landasan sistem pengelolaan aset-aset di wilayah pedesaan. Penataan kembali tersebut lebih berupa integrasi kepada pemanfaatan ganda, yaitu ekonomi dan lingkungan/ekosistem. Walaupun wawasan agroekosistem merupakan sesuatu pengelolaan yang kompleks dan rumit, akan tetapi keberhasilannya dapat dilihat dan dirumuskan dengan melihat indikator-indikator antara lain: kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan lokal, kontribusi terhadap keberlanjutan penggunaan sumberdaya alam, kontribusi terhadap peningkatan lapangan kerja, kontribusi terhadap keberlanjutan ekonomi makro, efektifitas biaya dan kontribusi terhadap kemandirian teknis.

Ada empat aspek umum ciri-ciri spesifik terpenting mengenai konsep agroekosistem. Empat aspek umum tersebut adalah:

1. Kemerataan (equitability) 2. Keberlanjutan (sustainability) 3. Kestabilan (stability) dan

Secara sederhana, equitability merupakan penilaian tentang sejauh mana hasil suatu lingkungan sumber daya didistribusikan diantara masyarakatnya. Sustainability dapat diberi pengertian sebagai kemampuan sistem sumber daya mempertahankan produktivitasnya, walaupun menghadapi berbagai kendala. Stability merupakan ukuran tentang sejauh mana produktivitas sumber daya bebas dari keragaman yang disebabkan oleh fluktuasi faktor lingkungan. Productivity adalah ukuran sumber daya terhadap hasil fisik atau ekonominya. Dimasa yang akan datang, dalam konteks pembangunan pedesaan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya di desa haruslah dilaksanakan dalam satu pola yang menjamin kelestarian lingkungan hidup, menjaga keseimbangan biologis, memelihara kelestarian dan bahkan memperbaiki kualitas sumber daya alam sehingga dapat terus diberdayakan, serta menerapkan model pemanfaatan sumber daya yang efisien.

2.2. Pembangunan Nasional

2.2.1 Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu sistem yang dibentuk dari unsur - unsur perencanaan, pembangunan, dan daerah. Menurut Riyadi dan Deddy (2005) unsur- unsur perencanaan meliputi:

1. Adanya asumsi yang didasarkan pada fakta-fakta, ini berarti bahwa perencanaan hendaknya disusun dengan berdasarkan pada asumsi yang didukung dengan fakta-fakta atau bukti yang ada. Hal ini menjadi penting karena hasil perencanaan merupakan dasar bagi pelaksanaan suatu kegiatan.

2. Adanya alternatif atau pilihan sebagai dasar penetuan kegiatan yang akan dilakukan. Ini berarti bahwa dalam menyusun rencana perlu memperhatikan berbagai alternatif sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

3. Adanya tujuan yang ingin dicapai, hal ini perencanaan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan kegiatan.

4. Bersifat memprediksi sebagai langkah untuk mengantisipasi kemungkinan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perencanaan.

5. Adanya kebijaksaanan sebagai hasil keputusan yang harus dilaksanakan.

Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai area pembangunan di mana terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah, dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungan dalam wilayah/daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tapi tetap berpegang pada azas prioritas. Melakukan Perencanaan Pembangunan Daerah berbeda dengan melakukan perencanaan proyek atau perencanaan kegiatan yang bersifat lebih spesifik dan mikro, proses Perencanaan Pembangunan Daerah jauh lebih rumit, karena menyangkut Perencanaan Pembangunan bagi suatu wilayah dengan berbagai komunitas, lingkungan dan kondisi sosial yang ada di dalamnya. Dalam kegiatan perencanaan pembangunan

secara tim maupun kerjasama dalam arti institusional. Disamping itu masyarakat sangat penting dalam hal ini, keterlibatan masyarakat dapat melakukan pengkajian dan analisis yang akurat dalam rangka perumusan hasil perencanaannya. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah akan sangat mendorong terciptanya suatu hasil perencanaan yang baik, karena masyarkat sebagai salah satu unsur dalam pembangunan, tentunya dapat mengetahui sekaligus memahami apa yang ada di wilayahnya. Dalam perencanaan pembangunan daerah ada beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian agar perencanaan pembangunan dapat menghasilkan rencana pembangunan yang baik serta dapat diimplementasikan di lapangan. Menurut Riyadi dan Deddy (2005) ada beberapa aspek – aspek antara lain: 1. Aspek lingkungan

2. Aspek potensi dan masalah 3. Aspek institusi perencana 4. Aspek ruang dan waktu 5. Aspek legalisasi kebijakan

Dalam proses pembangunan daerah dapat dilihat dengan tiga cara pandang yang berbeda. Pertama, pembangunan bagi suatu kota, daerah, atau wilayah sebagai wujud bebas yang pengembangannya tidak terikat dengan kota, daerah, atau wilayah lain, sehingga penekanan perencanaan pembangunannya mengikuti pola yang lepas dan mandiri. Kedua, pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Ketiga, Perencanaan pembangunan daerah sebagai instrumen bagi penentuan alokasi

sumber daya pembangunan dan lokasi kegiatan di daerah yang telah direncanakan terpusat yang berguna untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi antar daerah.

2.2.2 Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional

Pada umumnya pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara atau bangsa didasarkan pada tiga pendekatan, yaitu pendekatan makro, sektoral dan regional. Proses pembangunan nasional merupakan proses yang rumit yang meliputi perumusan kebijaksanaan dan strategi pembangunan nasional, perencanaan pembangunan nasional dan penyusunan program pembangunan nasional. Dalam pembangunan nasional didasarkan pada lima ide pokok yaitu:

1. Pembangunan nasional mengandung pengertian untuk mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang.

2. Pembangunan ialah pertumbuhan dimana kemampuan suatu negara untuk terus berkembang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

3. Pembangunan sebagai rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan atau keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh masyarakat serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung. Dengan secara konseptual dan operasional bahwa tujuan dan arah serta jenis kegiatan dengan sengaja ditentukan dan seluruh potensi serta kekuatan nasional diarahkan ke suatu kondisi yang ideal.

4. Pembangunan merupakan rangkaian usaha yang dilakukan secara sadar, atau pembangunan didasarkan pada sesuatu rencana yang tersusun secara rapi untuk satu kurun waktu tertentu.

5. Pembangunan bermuara kepada suatu titik akhir tertentu yang merupakan cita- cita akhir dari perjuangan dan usaha negara yang bersangkutan.

Menurut Sondang Siagian bahwa prinsip penyelenggaraan pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Kesemestaan 2. Partisipasi rakyat 3. Keseimbangan 4. Kontinuitas

5. Pendekatan kesisteman

6. Mengandalkan kekuatan sendiri 7. Kejelasan strategi dasar

8. Skala prioritas yang jelas 9. Kelestarian ekologi

10. Pemerataan yang disertai pertumbuhan

2.3. Alokasi Dana Desa APBD

2.3.1. Pengertian Alokasi Dana Desa APBD

Alokasi Dana Desa merupakan instrumen penting untuk terselenggaranya otonomi dan desentralisasi di tingkat desa, pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa

yang sesuai dengan Undang- Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2004 yang bertujuan untuk mengembangkan pemerintahan desa yang mandiri dan mampu menjalankan fungsi desentralisasi. Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB-DES adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Dana Alokasi Desa terdapat pada Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal 10 Peraturan Daerah ini meliputi :

1. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) 2. Alokasi Dana Desa (ADD)

3. Penyisihan Pajak dan Retribusi Daerah 4. Sumbangan Bantuan lainnya dari Kabupaten

dapat dilihat berdasarkan Variabel Independen utama dan Variabel Independen tambahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Asas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk di setiap Desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal. Alokasi Dana Desa (ADD) Variabel Independen utama sebesar 70% dan Variabel Independen Tambahan 30%.

2. Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk di setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional (ADDP), Variabel Proporsional Utama sebesar 60% dan Variabel Proporsional Tambahan sebesar 40%.

Variabel Independen Utama adalah Variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa. Variabel Utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat di desa. Variabel Independen Utama meliputi sebagai berikut:

1. Indikator kemiskinan 2. Indikator Pendidikan Dasar 3. Indikator Kesehatan

4. Indikator Keterjangkauan Desa

Variabel Tambahan merupakan Variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah yang meliputi sebagai berikut:

1. Indikator Jumlah Penduduk 2. Indikator Luas Wilayah

3. Indikator Potensi Ekonomi (PBB)

4. Indikator Jumlah Unit Komunitas (Dusun)

2.3.2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa APBD

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDES oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.

2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.

3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat berupa Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Penguatan Kelembagaan Desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan Masyarakat Desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa. 5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APB-DESA) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang menyatu dalam APB-Desa berlangsung secara transparan atau terbuka, Pemerintah Desa dan BPD mempunyai tanggungjawab besar untuk membuat Alokasi Dana Desa yang transparan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kelancaran Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dibentuk Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa, Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten. Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut:

2.3.2.1. Pelaksana kegiatan tingkat desa

Menurut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/640SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Bahwa di Desa merupakan Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan Susunan sebagai berikut:

1. Penanggung jawab : Kepala Desa atau pelaksana Tugas Kepala Desa dari Perangkat Desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan KeuanganDesa (PKPKD).

2. Pelaksaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD): Sekretaris Desa dan Perangkat Desa.

3. Sekretaris Desa: Koordinator Pelaksanaan Keuangan Desa

4. Bendahara Desa: Perangkat Desa yang ditunjuk oleh melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa (Penanggungjawab Administrasi Keuangan).

5. Ketua Perencana dan Pelaksana Partisipatif Pembangunan: Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

6. Pelaksana Kegiatan Dan Pemberdayaan Perempuan: Tim Penggerak PKK Desa. 2.3.2. 2. Tim fasilitasi tingkat kecamatan

Ditingkat kecamatan juga di bentuk suatu Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan susunan sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Camat Ketua : Kepala Seksi PMD.

Anggota : 1. Ketua T.P.PKK Kecamatan 2. Staf PMD Kecamatan. 3. Instansi Terkait Kecamatan.

Tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi Pemerintah Desa dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) dan menghadiri Pelaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.

2. Melaksanakan kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, Penelitian dan memverifikasi kelayakan kegiatan Desa yang dibiayai oleh

3. Mensosialisasikan secara luas tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

4. Camat selaku Penangungjawab memverifikasi Usulan Rencana Kegiatan Desa (RKD) dan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa .

5. Mengadakan Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Alokasi Dana Desa.

6. Membantu Menyusun dan Rekapitulasi Laporan Kemajuan Kegiatan Fisik dan Pelaporan Keuangan.

7. Memfasilitasi dan mencari solusi terhadap permasalahan ditingkat Desa dan melaporkan kepada Bupati Serdang Bedagai Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selau Tim Pembina Kabupaten.

2.3.2.3.Tim pembina tingkat kabupaten

Tim Pembina Tingkat kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Dimana susunan kepengurusan dari Tim Pembina Tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai sebagai Pengarah. 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sebagai Penanggung jawab.

3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa sebagai Ketua.

4. Kepala Bidang Pemerintahan Desa sebagai Sekretaris. 5. Inspektur Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Anggota

6. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Anggota.

7. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Anggota.

8. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Serdang Bedagai sebagai Anggota. 9. Sekretaris, Kepala Bidang dan Kasubbid Sebagai Anggota.

10. Dinas Instansi Terkait lainnya.

Tugas Tim Pembina Kabupaten ini adalah sebagai berikut :

1. Mendata variabel Independen utama dan variabel tambahan untuk menentukan besarnya bagian dana yang diterima setiap Desa

2. Membina dan mensosialisasikan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). 3. Melaksanakan Pembinaan Administrasi Keuangan Desa bersama dengan Tim

Fasilitasi Kecamatan.

4. Membuat laporan kegiatan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

5. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkordinasikan dengan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai.

6. Melakukan monitoring / evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa.

2.4. Penelitian Sebelumnya

Sulistianto (2001), melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Program dana Bantuan Desa Terhadap Perkembangan Desa Di Kecamatan Stabat”. Dalam Penelitian ini menunjukkan bahwa desa-desa di Kecamatan Stabat menyatakan ada

hubungan yang positif dan signifikan antara Dana Bantuan Desa dengan indikator Perkembangan Desa dari tahun 1995 sampai dengan tahun 1999.

Sinaga (2004), melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Proyek Pemberdayaan Kecamatan Terpadu (P2KT) Terhadap Pembangunan Desa di Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun” Dalam penelitian ini menyatakan tujuan untuk menggambarkan proses dan peran masyarakat dalam pelaksanaan Proyek Pemberdayaan Kecamatan Terpadu (P2KT) dan mengetahui manfaat Proyek Pemberdayaan Kecamatan Terpadu (P2KT) di Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Proyek Pemberdayaan Kecamatan Terpadu (P2KT) memberikan Pengaruh yang positif terhadap Pembangunan Desa.

Sinaga (2006), melakukan analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Deli Serdang. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pajak, retribusi, lain-lain PAD yang sah serta otonomi daerah terhadap PDRB Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitiannya tersebut menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh nyata terhadap PDRB sehingga merupakan salah satu aspek Pengembangan Wilayah dalam Bidang Ekonomi di Kabupaten Deli Serdang.

Purba (2007), dengan judul tesis Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Bantuan Pembangunan Desa di Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa karakteristik umur, pendidikan serta pendapatan berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat ,

sehingga Partisipasi Masyarakat dapat berpengaruh dalam keberhasilan program bantuan pembangunan desa.

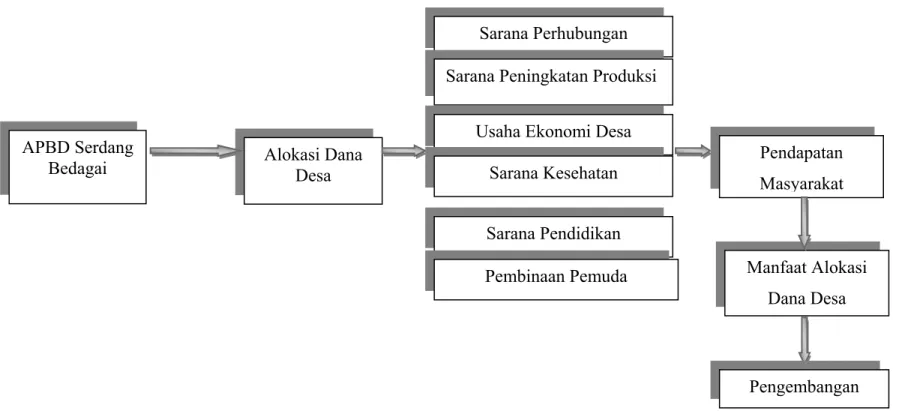

2.5. Kerangka Berpikir

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai memberikan Alokasi Dana Desa ke setiap desa sebagai wujud nyata pemenuhan Hak Desa dalam membiayai Program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di desa. Alokasi Dana Desa tersebut digunakan dalam Pembangunan fisik atau non fisik dengan tujuan Pengembangan Desa. Dalam melakukan pengembangan desa ini ada beberapa indicator yang dijadikan ukuran yaitu dalam hal ini meliputi tingkat pendapatan serta manfaat Alokasi Dana Desa menurut tanggapan Pemimpin Desa dan Masyarakat Desa.

Sarana Perhubungan Sarana Peningkatan Produksi

Gambar 2.2. Kerangka Berpikir

Manfaat Alokasi Dana Desa Alokasi Dana Desa APBD Serdang Bedagai

Usaha Ekonomi Desa

Pendapatan Masyarakat Sarana Kesehatan Sarana Pendidikan Pembinaan Pemuda Pengembangan

2.6. Hipotesis Penelitian

Hipotesis pokok penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan rata- rata pendapatan rumah tangga sebelum dan setelah pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa.

2. Terdapat perbedaan tanggapan menurut Pemimpin Desa dan Masyarakat Desa tentang manfaat Alokasi Dana Desa di Kecamatan Sei Rampah.