BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Komunikasi

Komunikasi adalah komponen penting dalam pola tindakan manusia. Karena itu komunikasi juga perlu dikaji karena begitu rumit dan komplit. Orang telah mempelajari komunikasi sejak zaman purbakala, namun perhatian terhadap pentingnya komunikasi baru muncul belakangan, yaitu pada abad 20. Bernett pearce (1989) dalam (Morisan, 2009: 2) mengatakan munculnya peran komunikasi sebaia penemuan revolusioner (revolusionarydiscovery) yang sebagian besar disebabkan oleh penemuan teknologi komunikasi seperti radio, televise, telepon, satelit, dan jaringan komputer. Pada saat yang bersamaan muncul dan berkembang industrialisasi, tumbuhnya korporasi multinasional dan politik global.

menampilkan diri kita sendiri kepada orang lain dan mencapai ambisi pribadi. Kedua, untuk kelangsungan hidup masyarakat, tepatnya untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengembangkan keberadaan suatu masyarakat (Mulyana, 2005: 5)

Harold Laswell mendefenisikan komunikasi dengan mencoba menjawab beberapa unsur berikut: who, says what, in which channel, to whom, with what effect. Ini berarti bahwa komunikasi dalam prosesnya meliputi lima unsur yaitu adanya komunikator yang bertindak sebagai penyampai pesan, pesan, saluran sebagai sarana penyampai pesan, komunikan yang berperan sebagai penerima pesan dan efek yang merupakan umpan balik sebagai reaksi komunikan terhadap pesan yang disampaikan komunikator.

Defenisi di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya komunikasi merupakan proses atau pengoperan ‘sesuatu’ berupa lambang atau simbol dalam bentuk informasi, karena kata kunci komunikasi adalah informasi. Sedangkan kegiatan komunikasi yang berlangsung lebih menunjukkan kepada komunikasi interpersonal atau disebut juga proses komunikasi secara primer dengan menggunakan lambang (simbol) sebagai medianya secara langsung mampu menerjemahkan pikiran dan atau perasaan komunikator atau pada komunikan.

2.1.1 Komunikasi massa

Penelitian komunikasi yang pernah dilakukan tidak selalu memusatkan perhatiannya pada metode ilmiah yang selama ini dijadikan alasan dikatakan ilmiah. Komunikasi massa mempunyai titik tekan dan bahasan tersendiri. Misalnya Wilbur Schramm (1958) dalam bukunya introduction of Mass Comunication Research menunjukkan, beberapa penelitian yang dilakukan pada 1920-an dan 1930-an memusatkan perhatiannya pada analisis sejarah surat kabar dan majalah atau deskripsi interpretasi pesan media. Pembahasan komunikasi yang kian pesat dan kompleks beserta penelitian yang terus menerus dilakukan menjadi bukti bahwa ilmu komunikasi massa menjadi bagian penting dalam kajian keilmuan. Bahkan kemudian menjadu peran terpenting dalam sejarah perkembangan manusiaterutama komunikasi. Alasannya, masyarakat kita dewasa ini tidak akan lepas dari peran ilmu komunikasi massa ini. (Nurudin, 2003: 2). Di sini Nurudin mendefenisikan komunikasi massa sebagai komunikasi yang dilakukan melalui media (cetak atau elektronik). Sebab, awal perkembangan saja, komunikasi massa berasal dari kata pengembangan kata media of mass communication (media komunikasi massa). Yaitu media massa (saluran) yang dihasilkan oleh teknologi modern. Hal yang perlu ditekankan sebab ada media yang bukan media massa yakni media tradisional seperti kentongan, angklung, gamelan, dan lain-lain. Di sini jelas media massa menunjuk pada hasil produk teknologi modern sebagai saluran dalam komunikasi massa.

pengolahan informasi sebelum informai itu sampai kepada audiens-nya. Mereka yang bertugas tersebut dinamakan gatekeeper dan disesuaikan dengan visi dan misi media yang bersangkutan, khalayak sasaran dan orientasi bisnis atau ideal yang menyertainya. Bahkan disesuaikan pula dengan kepentingan pemodal atau aparat pemerintah yang tidak jarang ikut campur tangan dalam sebuah penerbitan. (Nurudin, 2003: 33)

2.1.2 Jurnalistik

Secara etimologi jurnalistik mempunyai makna sebagai suatu seni dan atau keterampilan mencari, dan mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi dalam bentuk berita secara indah agar dapat diminati dan dinikmati sehingga bermanfaat bagi segala kebutuhan pergaulan hidup khalayak. Rosihan anwar dalam (Suhandang, 2010: 22) menyebutkan bahwa di Amerika Serikat ada orang-orang- orang yang mengatakan bahwa, journslism is not a game, bahwa kewartawanan itu bukanlah suatu permainan. Ia mempunyai suatu tujuan sosial yang serius. Dengan menggunakan kemerdekaan pers di negeri tersebut, jurnalistik mempunyai kekuatan untuk menjaga dan melindungi kebebasan rakyat, membetulkan apa yang salah, apa yang tidak adil, serta memerangi kejahatan.

Jurnalistik akan selalu ada bila dinamika materialnya ada. Di mana manusia dan segala interaksi antarmanusia adalah objek material jurnalistik. Selama bumu dipijak maka objek material jurnalistik tidak akan punah. Hal ini berarti jurnalistik akan selalu ada dan dibutuhkan selama manusia ada dan menjalin interaksi. Jurnalistik selalu mendampingi kehidupan manusia. Di samping objek material, jurnalistik pun memiliki objek formal yaitu pernyataan manusia. Justru pernyataan manusia merupakan “lahan” potensial yang menjadi garapan atau wartawan. Objek formal jurnalistik berkaitan erat dengan apa yang akan dan sedang dibicarakan manusia (Yunus, 2010: 5)

kata jurnalis, yaitu orang yang melakukan pekerjaan jurnalistik. MacDougall (dalam Kusumaningrat) menyebutkan bahwa jurnalisme adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta dan melaporkan peristiwa. Jurnalisme sangat penting di mana pun dan kapan pun. Jurnalisme sangat diperlukan dalam suatu Negara demokratis (Kusumaningrat, 2009: 15).

Bill Kovach dan Tom Rosientiel dalam bukunya Sembilan Elemen Jurnalisme menjelaskan bahwa setidaknya Sembilan elemen yang harus ditegakkan para pekerja media (Kovach, 2006: 6), yaitu:

1. Kewajiban pertama Jurnalisme adalah pada kebenaran 2. Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada masyarakat 3. Intisari jurnalisme adalah disiplin dan verifikasi

4. Praktisi jurnalisme harus menjaga independensi terhadap sumber berita 5. Jurnalisme harus menjadi pemantau kekuasaan

6. Jurnalisme harus menyediakan forum kritik maupun dukungan masyarakat 7. Jurnalisme harus berupaya keras untuk membuat hal yang penting

menarik dan relevan

8. Jurnalisme harus menyiarkan berita secara komprehensif dan proporsional 9. Praktisi jurnalisme harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka

Salah satu karya jurnalistik disebut berita. Berita merupakan bagian terpenting dari sebuah media. ibarat sajian makanan, berita adalah menu utamanya. Orang mengonsumsi media karena ingin memenuhi kebutuhannya akan berita. Menurut ensiklopedi pers Indonesia (Junaedhi 1991: 26), berita adalah laporan pemberitahuan mengenai terjadinya peristiwa atau keadaan yang bersifat umum, baru saja terjadi yang disampaikan oleh wartawan dalam media massa.

berita hanya apabila ditemukan, dilaporkan oleh wartawan dan dimuat pada media massa yang bersangkutan. Dengan demikian, berita tersebut masuk kepada kesadaran publik hingga akhirnya menjadi pengetahuan publik secara aktual.

Kelengkapan fakta dalam suatu peristiwa merupakan syarat dari suatu berita agar dapat disebut faktual. Sehingga fakta yang disajikan lewat laporan benar-benar nyata dan dapat dibuktikan kebenarannya oleh siapa pun, langsung di tempat kejadian.

2.2 Paradigma Interpretif

Metode penelitian kualitatif cenderung dihubungkan dengan paradigma interpretif. Metode ini memusatkan penyelidikan terhadap cara manusia memaknai cara kehidupan sosial mereka, serta bagaimana manusia mengekspresikan pemahaman mereka. Paradigma interpretif menekankan perlunya memahami realitas sosial dari berbagai sudut pandang orang-orang yang hidup di dalamnya. Realitas sosial yang dihadapi manusia sudah terbentuk dari waktu ke waktu melalui proses komunikasi, interaksi dan sejarah bersama (Daymon, 2008: 6).

Paradigma interpretif rumbuh berdasarkan ketidakpuasan dengan teori post-positivis, karena perspektif positivis dipandang terlalu umum, terlalu mekanis, dan tidak mampu menangkap keruwetan, nuansa, dan kompleksitas dari interaksi manusia. Perspektif interpretif mencari sebuah pemahaman bagaimana kita berperilaku terhadap dunia yang kita bentuk itu. Dalam pencarian pemahaman jenis ini, teori interpretif mendekati dunia dan pengetahuan dengan cara yang sangat berbeda dengan cara teori post-positivis. (Ardianto. 2007: 124)

ini, para pakar interpretif mencoba untuk mengurangi jarak antara subjek yang mengetahui (the knower) dan objek pengetahuan (the known), dan temuan yang dihasilkan penelitian adalah sesuatu yang timbul dari interaksi anatara peneliti dan komunitas. Ini membutuhkan penyelidikan dari dalam di mana peneliti menceburkan dirinya ke dalam setting sosial, menggabungkan interview dan observasi dengan pengalaman pribadinya di lapangan. Teori diciptakan secara induktif melalui interaksi antara peneliti dan kolektif (kelompok) sosial.

2.2.1 Interaksionisme Simbolik

George Herbert Mead lahir di Massacusettes, Amerika Serikat, pada tahun 1863, yakni pada era perang sipil. Ayahnya merupakan seorang menteri, namun kakeknya merupakan seorang petani miskin. Mead dianggap sebagai bapak interaksionisme simbolik, karena pemikirannya yang luar biasa. Pemikiran Mead terangkum dalam konsep pokok mengenai “mind”, “self” dan “society” sebagaimana dijelaskan berikut ini (Mufid, 2009:160).

Dia mengatakan bahwa pikiran manusia mengartikan dan menafsirkan benda-benda dan peristiwa yang dialaminya, menerangkan asal muasalnya dan meramalkannya. Pikiran manusia menerobos dunia luar, seolah-olah mengenalnya dari balik penampilannya. Cara manusia mengartikan dunia dan dirinya sendiri berkaitan erat dengan masyarakatnya. Mead (dalam Mufid, 2009:161-165) melihat pikiran dan diri menjadi bagian dari perilaku manusia, yaitu bagian interaksinya dengan orang lain. Interaksi itu membuat dia mengenal dunia dan dia sendiri. Mead mengatakan bahwa, pikiran (mind) dan diri (self) berasal dari masyarakat (society) atau aksi sosial (social act).

Mead mendefinisikan “mind” (pikiran) sebagai fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang dalam proses sosial sebagai hasil dari interaksi. Mind dalam hal ini mirip dengan symbol, yakni sebagai hasil dari interaksi sosial. Hanya, mind terbentuk setelah terjadinya percakapan diri (self-conversation), yakni ketika seseorang melakukan percakapan diri yang juga disebut sebagai berpikir. Karenanya bagi Mead, berpikir tidak mungkin terjadi jika tidak menggunakan bahasa.

Konsepsi “mind” lebih merupakan proses daripada sebuah produk. Hal ini berarti bahwa kesadaran bukanlah hasil tangkapan dari luar, melainkan secara aktif selalu berubah dan berkembang. Mead mengatakan bahwa, “consciousness (mind) is not given, it is emergent”. Kesadaran (mind) tidak diberi, tapi dicari.

b. Konsep Mead tentang “Self”

Self, menurut Mead adalah proses yang tumbuh dalam keseharian sosial yang membentuk identitas diri. Perkembangan self tergantung pada bagaimana seseorang melakukan role taking (pengambilan peran) dari orang lain. Dalam role taking kita mengimajinasikan tingkah laku kita dari sudut pandang orang lain.

Esensi self bagi Meadadalah reflexivity. Yakni bagaimana kita merenung ulang relasi dengan orang lain untuk kemudian memunculkan adopsi nilai dari orang lain.

c. Konsep Mead tentang “Society”

Holstein dan Gubrium (2001) menyebutkan “teori interaksionisme simbolik berorientasi pada prinsip bahwa orang-orang merespons makna yang mereka bangun sejauh mereka berinteraksi satu sama lain. Setiap individu merupakan agen aktif dalam dunia sosial, yang tentu saja dipengaruhi oleh budaya dan organisasi sosial, bahkan ia juga menjadi instrument penting dalam produksi budaya, masyarakat dan hubungan yang bermakna memengaruhi mereka.

Mead dan pengikutnya menggunakan banyak konsep untuk menyempurnakan cara lahirnya makna melalui interaksi dalam kelompok sosial. Contohnya, mead berbicara tentang simbol signifikan (significant symbol) dengan makna yang sama dalam sebuah masyarakat. Tanpa s istem penyimbolan yang sama aksi yang terkkoordinasi adalah gtidak mungkin. Konsep penting lainnya dalam teori interaksionisme simbolik adalah orang lain yang signifikan (significant others) yaitu orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupan kita. Lalu orang lain (generalized other) yang digeneralisasikan yakni konsep tentang orang lain merasakan kita dan tata cara yang dipakai (role taking) yaitu pembentukan setelah perilaku setelah perilaku orang lain. Konsep ini disusun bersama dalam teori interaksionisme simbolik untuk menyediakan sebuah gambaran kompleks dari pengaruh persepsi individu dan kondisi psikologis, komunikasi simbolik, serta nilai sosial dan keyakinan dalam sebuah konstruksi sosial masyarakat. (Ardianto, 2007: 135).

Prespektif interaksi simbolik, perilaku manusia harus di pahami dari sudut pandang subyek. Dimana teoritis interaksi simbolik ini memandang bahwa kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol, (Mulyana, 2001: 70). Inti pada penelitian ini adalah mengungkap bagaimana cara manusia menggunakan simbol-simbol yang merepresentasikan apa yang akan mereka sampaikan dalam proses komunikasi dengan sesama.

Arnold M Rose (1974:143) dalam (Mulyana 2001:72) Makna adalah produk interaksi sosial, karena itu makna tidak melekat pada objek, melainkan dinegosiasikan dalam penggunaan bahasa. Negosiasi itu dimungkinkan karena manusia mampu menamai segala sesuatu, bukan hanya objek fisik, tindakan atau peristiwa bahkan tanpa kehadiran objek fisik, tindakan atau peristiwa itu.

Terbentuknya makna dari sebuah simbol tak lepas karena peranan individu yang melakukan respon terhadap simbol tersebut. Individu dalam kehidupan sosial selalu merespon lingkungan termasuk objek fisik (benda) dan objek sosial (perilaku manusia) yang kemudian memunculkan sebuah pemaknaan . Respon yang mereka hasilkan bukan berasal dari faktor eksternal ataupun didapat dari proses mekanis, namun lebih bergantung dari bagaimana individu tersebut mendefinisikan apa yang mereka alami atau lihat. Jadi peranan individu sendirilah yang dapat memberikan pemaknaan dan melakukan respon dalam kehidupan sosialnya. Namun, makna yang merupakan hasil interpretasi individu dapat berubah dari waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan dari faktor-faktor yang berkaitan dengan bentuk fisik (benda) ataupun tujuan (perilaku manusia) memungkinkan adanya perubahan terhadap hasil intrepetasi barunya. Dan hal tersebut didukung pula dengan faktor bahwa individu mampu melakukan proses mental, yakni berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Proses mental tersebut dapat berwujud proses membayangkan atau merencanakan apa yang akan mereka lakukan. Individu dapat melakukan antisipasi terhadap reaksi orang lain, mencari dan memikirkan alternatif kata yang akan ia ucapkan.

sangar seperti Peniti yang dijadikan hiasan di wajah yang pada akhirnya membentuk respon masyarakat kepadanya.

Konsep tentang “self ” atau diri merupakan inti dari teori interaksi simbolik. Mead menganggap konsep diri adalah suatu proses yang berasal dari interaksi sosial individu dengan orang lain (Mulyana, 2001:73).Teori Interaksi Simbolik yang masih merupakan pendatang baru dalam studi ilmu komunikasi, yaitu sekitar awal abad ke-19 yang lalu. Sampai akhirnya teori interaksi simbolik terus berkembang sampai saat ini, dimana secara tidak langsung SI merupakan cabang sosiologi dari perspektif interaksional (Ardianto. 2007: 40).

Interaksi simbolik menurut perspektif interaksional, dimana merupakan salah satu perspektif yang ada dalam studi komunikasi, yang barangkali paling bersifat ”humanis” (Ardianto. 2007: 40). Dimana, perspektif ini sangat menonjolkan keangungan dan maha karya nilai individu diatas pengaruh nilai-nilai yang ada selama ini. Perspektif ini menganggap setiap individu di dalam dirinya memiliki esensi kebudayaan, berinteraksi di tengah sosial masyarakatnya, dan menghasilkan makna ”buah pikiran” yang disepakati secara kolektif. Dan pada akhirnya, dapat dikatakan bahwa setiap bentuk interaksi sosial yang dilakukan oleh setiap individu, akan mempertimbangkan sisi individu tersebut, inilah salah satu ciri dari perspektif interaksional yang beraliran interaksionisme simbolik.

Teori interaksi simbolik menekankan pada hubungan antara simbol dan interaksi, serta inti dari pandangan pendekatan ini adalah individu (Soeprapto. 2007). Banyak ahli di belakang perspektif ini yang mengatakan bahwa individu merupakan hal yang paling penting dalam konsep sosiologi. Mereka mengatakan bahwa individu adalah objek yang bisa secara langsung ditelaah dan dianalisis melalui interaksinya dengan individu yang lain.

simbolik dan bagaimana cara dunia membentuk perilaku manusia. Tema pertama pada interaksi simbolik berfokus pada pentingnya membentuk makna bagi perilaku manusia, dimana dalam teori interaksi simbolik tidak bisa dilepaskan dari proses komunikasi, karena awalnya makna itu tidak ada artinya, sampai pada akhirnya di konstruksi secara interpretif oleh individu melalui proses interaksi, untuk menciptakan makna yang dapat disepakati secara bersama. Hal ini sesuai dengan tiga dari tujuh asumsi karya Herbert Blumer (1969)dalam West-Turner (2008: 99) di mana asumsi-asumsi itu adalah sebagai berikut: Manusia bertindak terhadap manusia lainnya berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepada mereka, Makna diciptakan dalam interaksi antar manusia, Makna dimodifikasi melalui proses interpretif.

Tema terakhir pada interaksi simbolik berkaitan dengan hubunganantara kebebasan individu dan masyarakat, dimana asumsi ini mengakui bahwa norma-norma sosial membatasi perilaku tiap individunya, tapi pada akhirnya tiap individu-lah yang menentukan pilihan yang ada dalam sosial kemasyarakatannya. Fokus dari tema ini adalah untuk menjelaskan mengenai keteraturan dan perubahan dalam proses sosial.

a. Konsep Diri

Manusia bukan semata-mata organisme yang bergegas di bawah pengaruh perangsang-perangsang, baik dari dalam maupun dari luar, melainkan organism yang sadar akan dirinya (an organism having a self). Oleh karena ia seorang diri, maka ia mampu memandang dirinya sebagai objek pikirannya sendiri dan berinteraksi dengan drinya sendiri. Ia mengarahkan dirinya kepada berbagai objek, termasuk dirinya sendiri, berunding dan berwawancara dengan dirinya sendiri. ia mempermasalahkan, mempertimbangkan, menguraikan, dan menilai hal-hal tertentu yang telah ditarik ke dalam lapangan kesadarannya, dan akhirnya ia merencanakan dan mengorganisasikan perilakunya.

Antara perangsang dengan perilakunya tersisiplah proses interaksi dengan diri sendiri tadi. Inilah kekhasan manusia.

b. Konsep Kegiatan

Oleh karena perilaku manusia dibentuk dengan proses interaksi dengan diri sendiri, maka kegiatannya itu berlainan sama sekali dengan kegiatan makhluk-makhluk lain.

Manusia menghadapkan dirinya dengan berbagai hal, seperti tujuan, perasaan, kebutuhan, perbuatan, dan harapan serta bantuan orang lain, citra dirinya, cita-citanya, dan lain sebagainya. Maka, ia merancang kegiatannya yang tidak semata-mata sebagai reaksi biologis terhadap kebutuhannya, norma kelompoknya, atau situasinya, melainkan merupakan konstruksinya. Adalah manusia sendiri yang menjadi konstruktor perilakunya.

c. Konsep Objek

dan seterusnya, dan dapat pula bersifat abstrak seperti kebebasan. Bisa juga pasti seperti golongan darah atau agak kabur seperti filsafat.

Inti hakikat objek tadi tidak ditentukan oleh ciri-cirinya, melainkan oleh minat seseorang dan makna yang dikenakan kepada objek tersebut. jadi, menurut Blumer, tidak hanya kegiatan atau perbuatan yang harus dilihat sebagai konstruksi, tapi juga objek.

d. Konsep Interaksi Sosial

Interaksi sosial adalah suatu proses hubungan timbale balik yang dilakukan oleh individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan individu, antara kelompok dengan kelompok dalam kehidupan sosial.

Dalam interaksi terjadi proses pemindahan diri pelaku yang terlibat secara mental ke dalam posisi orang lain. Dengan demikian, mereka mencoba mencari makna yang oleh orang lain diberikan kepada aksinya memungkinkan terjadinya komunikasi atau interaksi. Jadi, interaksi tidak hanya berlangsung melalui gerak-gerak secara fisik saja, melainkan lambang-lambang yang maknanya perlu dipahami. Dalam interaksi simbolis seseorang mengartikan dan menafsirkan gerak-gerik orang lain dan bertindak dengan makna yang dikandungnya.

Blumer mengatakan, bahwa orang-orang menimba perbuatan masing-masing secara timbal balik, dalam arti tidak hanya merangkaikan perbuatan orang yang satu dengan perbuatan orang yang lainnya, melainkan seolah-olah menganyam perbuatan-perbuatan mereka menjadi apa yang disebut sebagai transaksi, dalam arti kata perbuatan-perbuatan yang berasal dari masing-masing pihak itu diserasikan, sehingga membentuk suatu aksi bersama yang menjembatani mereka.

e. Konsep Aksi Bersama

orang-orang satu sama lain. Blumer memberikan contoh, transaksi dagang, makan bersama keluarga, upacara pernikahan, diskusi, sidang pengadilan, peperangan, dan sebagainya (Mufid, 2009:165-170).

Analisis aksi bersama ini menunjukkan bahwa hakikat masyarakat, kelompok atau organisasi tidak harus dicari dalam struktur relasi-relasi yang tetap, melainkan dalam proses aksi yang sedang berlangsung. Tanpa aksi setiap struktur relasional tidak dapat dipahami secara atomistis, melainkan sebagai aksi bersama, dimana unsur-unsur individual dicocokkan satu sama lain dan melebur.

2.2.2 Fenomenologi

Fenomenologi berasal dari kata fenomenon, suatu padanan dari bahasa Inggris phenomenon yang berasal dari kata Yunani phainein yang berarti memperlihatkan dengan bentuk pasifnya terlihat, atau yang tampil terlihat jelas di hadapan kita. Kata itu juga memiliki akar yang sama dengan kata fancy dan fantacy yang berarti imajinasi. Jadi fenomenon dapat saja tampil di dalam pikiran kita sejauh dia itu jelas. Fenomenologi adalah teori tentang fenomenon (Praja, 2003:179).

Secara harfiah fenomenologi atau fenomenalisme adalah aliran atau faham yang menganggap bahwa fenomenalisme (gejala) adalah sumber pengetahuan dan kebenaran. Sehingga dalam berbagai hal kita dapat mempelajari atau memahami sesuatu dari gejala atau penampakan. Yakni hal-hal yang menyangkut kenyataan sebagaimana tampaknya. Fenomenologi, dikemukakan oleh Edmund Husserl (1895-1938) sebagai tokoh terpentingnya. Husserl (L. Siregar, 2005 : 7-8) mengatakan :

describe in terms of their essential concepts and their governing formulae of essence, the essence which directly make themselves known in intuition, and the connections which have their roots purely in such essences. Each such statement of essence is an apriori statement in the highest sense of the world.” Fenomenologi ini sebagaimana halnya fenomenologi murni yang lebih inklusif tentang pengalaman secara umum kepedulian khusus, pengalaman yang dapat dideskripsikan dan dianalisis secara intuitif dalam hal umum yang murni, mengenai esensi bukan pengalaman yang diterima dan diperlakukan secara empiris sebagai fakta riil, seperti halnya pengalaman manusia atau hewan dalam dunia fenomenal yang kita asumsikan sebagai suatu fakta empiris. Fenomenologi ini harus dibawa kepada ekspresi murni, harus dapat menggambarkan arti konsep esensinya dan formula yang mengatur esensinya, esensi yang secara langsung membuat hal itu dapat dikenal dalam intuisi dan hubungan dengan di mana mereka berakar secara murni. Setiap pernyataan esensi merupakan pernyataan apriori dalam arti yang paling tinggi.

Perspektif fenomenologi merupakan salah satu dari tiga pandangan dasar dari paradigm interpretif. Pertama kali dicetuskan oleh filsuf Jerman Edmund H. Husserl (1859-1938). Perhatiannya pada cara mengatur gejala yang dialami sedemikian rupa sehingga dapat memahami dunia sekitarnya, dan sambil mengembangkan suatu pandangan dunia. Tak ada realitas yang terpisah (atau objektif) bagi orang. Yang ada hanyalah apa yang diketahui tentang pengalaman dan maknanya. Pengalaman subjektif sekaligus mengandung benda atau hal objektif dan realitas seseorang (Suyanto, 2005: 178-179).

sendiri merupakan inti dari pendekatan yang dipakai untuk mendeskripsikan realitas menurut apa adanya. Setiap objek memiliki hakikat, dan hakikat itu berbicara kepada kita jika kita membuka diri kepada gejala-gejala yang kita terima. Kalau kita mengambil jarak dari objek itu, melepaskan objek itu dari pengaruh pandangan-pandangan lain, dan gejala-gejala itu kita cermati, maka objek itu ’berbicara’ sendiri mengenai hakikatnya, dan kita memahaminya berkat intuisi dalam diri kita. Fenomenologi adalah tambahan dari pendapat Bentano bahwa subjek dan objek menjadi satu secara dialektis. Menurutnya manusia menampakkan dirinya sebagai hal yang transeden, sintesis dari objek dan subjek. Manusia sebagai entre aumonde (mengada pada alam) menjadi satu dengan alam itu. Manusia mengostitusi alamnya. Untuk melihat sesuatu hal, saya harus mengkonvers ikan mata, mengakomodasikan lensa, dan mengfiksasikan hal yang mau dilihat. (Maksun, 2008: 368-369)

Fenomenologi berpandangan bahwa apa yang tampak dipermukaan, termasuk pola perilaku manusia sehari-hari adalah gejala atau fenomena dari apa yang tersembunyi di “kepala” si pelaku. Sebab, realitas itu bergantung pada persepsi, pemahaman, pengertian, dan anggapan-anggapan seseorang.Itu terbenam sebagai suatu kompleks gramatika kesadaran di dalam diri manusia. Di situlah letak kunci jawaban terhadap apa yang terekspresi atau menggejala di tingkat perilaku (Bungin, 2003).

halaman belakang dapat berkisar dalam makna indahnya dahan-dahan, keteduhan yang penuh hasrat, kicauan burung yang mendiami pohon itu atau sebuah halangan yang tidak diinginkan untuk menyatukan konstruksi makna tersebut. Esensinya, makna yang berasal dari suatu objek atau pengalaman akan bergantung pada latar belakang individu dan kejadian tertentu dalam hidup. Ketiga, kalangan fenomenologi percaya bahwa dunia dialami-dan makna dibangun melalui bahasa. (Ardianto. 2007: 129).

Dalam proses memproduksi berita, Eriyanto (2002: 106) menuliskan bahwa pemahaman wartawan erat kaitannya dengan pengertian dan anggapan perspektif wartawan dalam melihat beragam fenomena yang terjadi pada masyarakat. Ada semacam standar yang harus ditaati wartawan agar laporan yang ia berikan mempunyai nilai yang akan diinformasikan kepada masyarakat. Nilai tersebut tidaklah bersifat personal melainkan dihayati bersama dengan lembaga-lembaga yang dipercaya dalam mengontrol kerja wartawan.

Filsafat Fenomenologi

Filsafat fenomenologi berusaha untuk mencapai pengertian yang sebenarnya dengan menerobos semua fenomena yang menampakkan diri menuju kepada bendanya yang sebenarnya. Usaha inilah yang dinamakan untuk mencapai “hakikat segala sesuatu”.

Sebagai filsafat, fenomenologi memberi pengetahuan yang perlu dan esensial mengenai apa yang ada. Dalam tahap-tahap penelitiannya, ia menemukan objek-objek yang membentuk dunia yang kita alami. Dengan demikian, fenomenologi dapat dijelaskan sebagai metode kembali kepada benda itu sendiri, dan ini disebabkan benda itu sendiri merupakan objek kesadaran langsung dalam bentuk yang murni.

2.1.1 Metode Fenomenologi

Menurut Husserl (dalam Maksum, 2011:191), fenomenologi merupakan metode dan filsafat. Sebagai metode, fenomenologi membentangkan langkah-langkah yang harus diambil sehingga sampai pada fenomena yang murni. Fenomenologi mempelajari dan melukiskan cirri-ciri instrinsik fenomena sebagaimana fenomena itu sendiri menampakkan diri kepada kesadaran. Kita harus berangkat dari subjek manusia serta kesadarannya dan berupaya untuk kembali kepada “kesadaran murni”. Untuk mencapai kesadaran murni, kita harus membebaskan diri dari pengalaman serta gambaran kehidupan sehari-hari. Kalau ini dapat dilakukan maka akan tersisa gambaran-gambaran yang hakiki dan intuisi esensi.

Untuk memahami filsafat Husserl, ada beberapa kata kunci yang perlu diketahui :

Fenomena adalah realitas esensi atau dalam fenomena terkandung pula

nomena (sesuatu yang berada di balik fenomena) Pengamatan adalah aktivitas spiritual atau ruhani

Kesadaran adalah sesuatu yang intensional (terbuka dan terarah pada subjek) Substansi adalah konkret yang menggambarkan isi dan struktur kenyataan dan

sekaligus bisa terjangkau.

Menurut filsafat fenomenologi yang diajukan oleh Husserl (dalam Praja, 2003:181), usaha untuk mencapai hakikat realitas segala fenomena itu melalui reduksi atau penyaringan yang terdiri dari :

Fenomena seperti disebut di atas adalah menampakkan diri. Dalam praktik hidup sehari-hari, kita tidak memperhatikan penampakan itu. Apa yang kita lihat secara spontan sudah cukup meyakinkan kita bahwa objek yang kita lihat adalah riil atau nyata. Kita telah meyakini sebagai realitas di luar kita. Akan tetapi, karena yang dituju oleh fenomenologi adalah realitas dalam arti yang ada di luar dirinya dan ini hanya dapat dicapai dengan “mengalami” secara intuitif, maka apa yang kita anggap sebagai realitas dalam pandangan biasa itu untuk sementara harus ditinggalkan atau dibuat dalam kurung. Segala subjektivitas disingkirkan. Termasuk di dalam hal ini teori-teori, kebiasaan-kebiasaan dan pandangan-pandangan yang telah membentuk pikiran kita memandang sesuatu (fenomena) sehingga yang timbul di dalam kesadaran adalah fenomena itu sendiri. Karena itulah reduksi ini disebut fenomenologis.

Reduksi pertama ini merupakan “pembersihan diri” dari segala subjektivitas yang dapat mengganggu perjalanan mencapai realitas itu. Jika hal ini berhasil, kita akan sampai pada fenomena yang sebenarnya.

2. Reduksi Eidetis

Eidetis berasal dari kata eidos, yaitu inti sari. Reduksi eidetis ialah penyaringan atau penempatan di dalam kurung segala hal yang bukan eidos, inti sari atau realitas fenomena. Hasil reduksi kedua ini adalah penilikan realitas. Dengan reduksi eiditis, semua segi, aspek, dan profil dalam fenomena yang hanya kebetulan dikesampingkan. Karena aspek dan profil tidak pernah menggambarkan objek secara utuh. Setiap objek adalah kompleks mengandung aspek dan profil yang tiada terhingga.

satu sifat. Pengurangan atau penambahan yang tidak mengurangi atau menambah makna fenomena dianggap sebagai sifat-sifat yang hakiki.

Reduksi eidetis ini menunjukkan bahwa dalam fenomenologi kriteria kohersi berlaku. Artinya, pengamatan-pengamatan yang beruntun terhadap objek harus dapat disatukan dalam suatu horizon yang konsisten. Setiap pengamatan memberi harapan akan tindakan-tindakan yang sesuai dengan yang pertama atau yang selanjutnya.

3. Reduksi Transendental

Di dalam reduksi ini yang ditempatkan di antaranya dua kurung adalah eksistensi dan segala sesuatu yang tidak mempunyai hubungan timbal balik dengan kesadaran murni, agar dari objek itu akhirnya orang sampai kepada apa yang ada pada subjek sendiri. Reduksi ini dengan sendirinya bukan lagi mengenai objek, atau fenomena yang bukan mengenai hal-hal yang menampakkan diri kepada kesadaran. Reduksi ini merupakan pengarahan ke subjek dan mengenai hal-hal yang menampakkan diri dalam kesadaran. Dengan demikian, yang tinggal sebagai hasil reduksi ini adalah aktus kesadaran sendiri. kesadaran di sini bukan pula kesadaran empiris lagi, bukan kesadaran dalam arti menyadarkan diri berdasarkan penemuan dengan fenomena tertentu. Kesadaran yang ditemukan adalah kesadaran yang bersifat murni atau transendental, yaitu yang ada bagi diriku dalam aktrus-aktrus. Dengan singkat dapat disebut sebagai subjektivitas atau “aku” transendental.

membuat reduksi lebenswelt (dunia yang hidup atau dunia manusia umum). Dengan reduksi ini, apa yang disadari adalah realitas absolut dari fenomena, meliputi seluruh perspektifnya. Dan “aku” transendental dari subjek berubah menjadi “aku” transcendental antar subjek. Ini yang ditempuh Husserl untuk menghindari solipisme fenomenologis.

Tujuan dari semua reduksi ini adalah menemukan bagaimana objek dikonstitusi sebagai fenomena asli dalam kesadaran manusia. Husserl ingin dengan metode ini memberikan landasan yang kuat dan netral bagi filsafat dan ilmu pengetahuan umum.

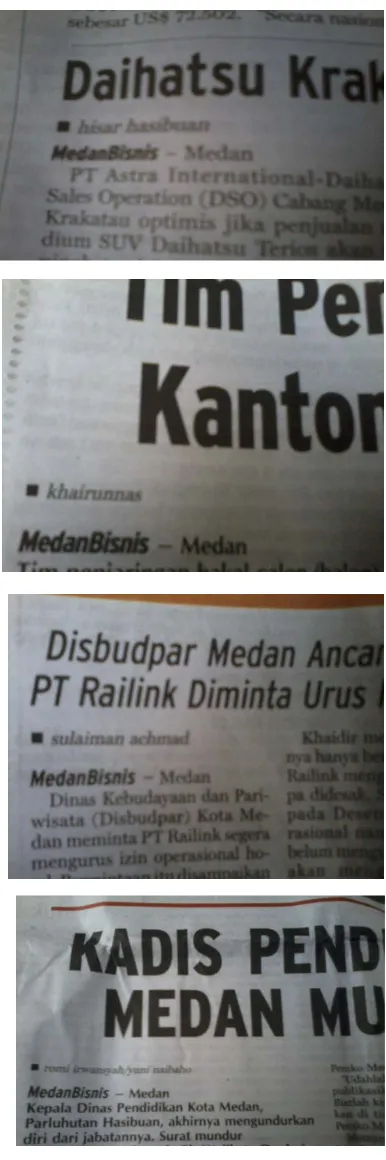

2.3 Byline

Byline berasal dari kata “by” (oleh) dan “line” (baris) yang merujuk kepada sebuah baris dekat judul cerita di mana terdapat nama orang yang menulis berita itu. Nama penulis atau wartawan yang beritanya dicantumkan di antara judul dan teks. Ada juga sebagian media yang meletakkan di bagian bawah dari teks.

Sumber: diambil oleh peneliti dari MedanBisnis edisi Kamis 12 September 2013

Penggunaan byline diharapkan mampu mendorong integritas dan akuntabilitas wartawan di mata pembaca. Dibanding hanya mencantumkan kode atau inisial, dengan adanya byline akan semakin membuat adanya reaksi antara pembaca terhadap wartawan yang namanya tercantum pada berita. Karena dengan mengetahui nama wartawan akan membuat jarak yang cukup dekat antara media dan pembaca serta narasumber. Namun yang terpenting dengan penerapan byline wartawan akan dituntut untuk berhati-hati terhadap laporan yang ia berikan. Bila ada laporan yang melenceng, maka publik akan dapat, mengetahui siapa dibalik proses penggarapan berita. Tidak lagi tertutupi dibalik media atau institusi tempat ia bekerja.

Memang berbeda prinsip menerapkan byline dengan memakai inisial wartawan. Esensi byline menurut Bill Kovach (Harsono, 2011: 44) “Biarkan pembaca tahu mana wartawan yang bisa menulis dengan baik dan mana yang tidak baik. Bukan sebaliknya menaruh semua tanggungjawab kepenulisan itu di bawah institusi media”. Bila hanya dengan inisial tidak cukup untuk mewakili akuntabilitas wartawan suatu media.

Nurudin juga menuliskan byline penting sebagai pertanggungjawaban media dan wartawan pada publik (Nurudin, 2009: 211-213). Ia merumuskan ada 4 kelebihan dari penerapan byline yaitu:

- Pertanggungjawaban - Kepercayaan

- Kompetisi

- Keuntungan Intitusi

media yang bersangkutan”. Penganggung jawab mungkin dapat diartikan adalah seorang pemimpin redaksi. Namun sebagai ujung tombak pemberitaan, wartawan-lah yang seharusnya lebih paham tentang apa yang ia laporkan.

Di Indonesia, beberapa surat kabar dan majalah juga telah mulai menerapkan byline di media mereka. Harian The Jakarta Post tercatat sebagai media cetak pertama yang menerapkan byline. Prinsip ini mulai diterapkan pada 1 Oktober 2001. Media-media besar lainnya sekaliber Kompas dan Tempo juga telah menerapkan namun masih dalam berita-berita yang bersifat ringan seperti penulisan feature. Untuk kota Medan, Harian Medan Bisnis juga telah mulai menerapkan byline di semua berita yang dimuat. Harian Medan Bisnis termasuk salah satu media lokal dengan konten ekonomi.Meski demikian, harian ini juga turut dapat memengaruhi opini publik yang selalu melek dengan isu-isu ekonomi dan anggaran publik. Hanif Suranto dalam sebuah pengantar (Menelisik Anggaran Publik, 2012) menyebutkan masyarakat punya hak atas informasi yang jelas mengenai pengganggaran menyangkut publik. Sesuai dengan telah diatur dalam Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

2.4 Wartawan

Wartawan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 1999 tentang pers, dimuat dalam pasal 4 yang menyatakan wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.Deborah Potter (2006: 2) menyebutkan di sebuah masyarakat yang bebas tidak hanya mempunyai perlindungan hukum. Wartawan juga mempunyai tanggung jawab agar warga selalu memperoleh informasi yang akurat dan dilaporkan dengan adil dan bebas dari pengaruh luar.

sekali mendapat predikat pendidik formal dan menghibur, sebutan lebih kompleks dari guru dan jenderal. Sedangkan menurut Assegaf (1991: 42) wartawan adalah seorang yang bekerja dan mendapatkan nafkah sepenuhnya dari media massa berita.

Mengingat beratnya tugas wartawan sehingga ia harus memiliki kriteria-kriteria. Wartawan sebuah profesi yang terbuka bagi siapa saja, pria dan wanita dengan latar belakang pendidikan apa saja. Ada beberapa kriteria wartawan yang baik, antara lain: punya rasa ingin tahu yang besar, berkepribadian, kuat fisik dan mental, punya integritas, berdaya cium berita tinggi, jujur dapat dipercaya, berani, tabah, dan tahan uji, cermat, cepat, punya daya imajinasi tinggi, gembira, optimism, pnya rasa humor, punya inisiatif, dan kemampuan menyesuaikan diri (Junaedhi, 1991; 272).

Wartawan adalahsuatu profesi yang penuh tanggung jawab dam memiliki resiko yang cukup besar. Untuk profesi semacam ini diperlukan manusia-manusia yang memiliki idealisme dan ketangguhan hati yang kuat untuk menghadapi berbagai kendala, hambatan, dan tantangan dalam menjalankan profesinya.

Dibutuhkan suatu komitmen yang khusus menangani perlindungan terhadap profesi kewartawanan yang bekerja secara professional dan memiliki moralitas, sehingga mampu melakukan pemantauan terhadap pekerjaan wartawan. Profesi wartawan harus dilindungi karena sangat terkait dengan upaya demokratisasi dan reformasi. Perlindungan terhadap wartawan juga harus diberikan tatkala muncul tekanan ekonomis dan tekanan dari kelompok tertentu. (Assegaf, 1991: 142).

Profesi wartawan juga diikat dengan Kode Etik antara lain (Atmakusumah dalam tim penulis AJI, 2003: 7):

- Memerhatikan persyaratan jurnalistik seperti objektivitas, keadilan, keberimbangan, dan ketidakbiasaan.

- Menghargai lingkup pribadi, sepanjang tidak mengganggu kepentingan umum.

- Tidak berprasangka atau diskriminatif terhadap perbedaan SARA atau gender.

- Tidak melecehkan atau merendahkan martabat orang-orang yang beruntung.

- Menghormati hak-hak asasi manusia, termasuk kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan memperoleh informasi.

- Tidak terbujuk oleh iming-iming narasumber yang mengakibatkan sajian berita tidak objektif dan profesional.

2.5 Integritas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan, integritas berarti mutu, sifat, atau keadaan yg menunjukkan kesatuan yg utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yg memancarkan kewibawaan; kejujuran.

perbuatan”. Mengkomunikasikan maksud, ide dan perasaan secara terbuka, jujur dan langsung sekalipun dalam negosiasi yang sulit dengan pihak lain. Integritas menjadi mempunyai integritas akan mendapatkan kepercayaan (trust) dari narasumber, pembaca dan dari editornya. Integritas adalah kompas yang mengarahkan perilaku seseorang. Integritas adalah gambaran keseluruhan pribadi seseorang (integrity is who you are)

2.6 Integritas wartawan

Pada draftkode etik jurnalistik Hasil Kongres XXII di Banda Aceh 27-29 Juli 2008 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bab I menetapkan perihal kepribadian dan integritas wartawan. Wartawan harus memiliki kepribadian dalam arti keutuhan dan keteguhan jati diri, serta integritas dalam arti jujur, adil, arif dan terpercaya.

Kepribadian dan integritas wartawan yang ditetapkan di dalam Bab I Kode

Etik Jurnalistik mencerminkan tekad PWI mengembangkan dan memantapkan sosok

Wartawan sebagai profesional, penegak kebenaran, nasionalis, konstitusional dan

demokratis serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikut empat

pasal yang dirumuskan PWI mengenai kepribadian dan integritas wartawan.

Pasal 1

Wartawan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa

Pancasila taat Undang-Undang Dasar Negara RI, kesatria, bersikap independen

serta terpercaya dalam mengemban profesinya.

Pasal 2

Wartawan dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana

mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, gambar,

negara, persatuan dan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan

atau keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh undang-undang dan prasangka

atau diskriminasi terhadap jenis kelamin, orang cacat, sakit, miskin atau lemah.

Pasal 3

Wartawan tidak beriktikad buruk, tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan,

gambar, suara, serta suara dan gambar) yang menyesatkan, memutarbalikkan fakta,

bohong, bersifat fitnah, cabul, sadis, dan sensasional.

Pasal 4

Wartawan tidak menyalahgunakan profesinya dan tidak menerima imbalan

untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suar,

suara dan gambar), yang dapat menguntungkan atau merugikan seseorang atau

sesuatu pihak.

Wartawan yang berintegritas menurut yang disimpulkan PWI adalah

wartawan yang memenuhi kriteria empat pasal di atas. Mempunyai mutu, sifat, atau