BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Program Kesehatan Ibu dan Anak

Program pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) merupakan salah satu program pelayanan kesehatan dasar. Pelayanan KIA menjadi tolok ukur dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan memiliki 10 (sepuluh) indikator kinerja, antara lain (Depkes RI, 2008c) :

1. Persentase cakupan kunjungan ibu hamil K4 dengan target 95%;

2. Persentase cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dengan target 80%; 3. Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan dengan target 90%;

4. Persentase cakupan pelayanan nifas dengan target 90%

5. Persentase cakupan neonatus komplikasi yang ditangani dengan target 80%; 6. Persentase cakupan kunjungan bayi dengan target 90%;

7. Persentase cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dengan target 100%;

8. Persentase cakupan pelayanan anak balita dengan target 90%;

9. Persentase cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan pada keluarga miskin dengan target 100%;

Strategi sektor kesehatan yang ditujukan untuk mengatasi masalah kesehatan akibat kematian ibu dan anak adalah Making Pregnancy Safer/MPS (Gerakan Nasional Kehamilan yang aman) yang terfokus pada 3 (tiga) pesan kunci yaitu (Depkes RI, 2001):

a. Setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.

b. Setiap komplikasi obsetri dan neonatal mendapat pelayanan yang adekuat.

c. Setiap wanita usia subur mempunyai akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplikasi keguguran

Tujuan MPS adalah menurunkan kesakitan dan kematian ibu dan bayi baru lahir di Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut di atas dilakukan melalui 4 (empat) strategi utama yaitu :

1. Meningkatkan akses dan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir berkualitas yang cost-effective dan berdasarkan bukti-bukti.

2. Membangun kemitraan yang efektif melalui kerjasama lintas program, lintas sektor dan mitra lainnya untuk melakukan advokasi guna memaksimalkan sumber daya yang tersedia serta meningkatkan koordinasi perencanaan dan kegiatan MPS. 3. Mendorong pemberdayaan wanita dan keluarga melalui peningkatan pengetahuan

untuk menjamin perilaku sehat dan pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir.

Ada beberapa program/kegiatan di Dinas Kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak antara lain:

1. Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk

Gizi buruk terjadi akibat dari kekurangan gizi tingkat berat, yang bila tidak ditangani secara cepat, tepat dan komprehensif dapat mengakibatkan kematian. Pelatihan tata laksana gizi buruk meliputi penjaringan balita Kurang Energi Protein (KEP) bertujuan untuk melihat status gizinya. Setelah itu dilanjutkan dengan penanganan balita KEP meliputi program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk mencukupi kebutuhan zat gizi balita sehingga meningkat status gizinya sampai mencapai gizi baik, pemeriksaan dan pengobatan untuk mengetahui kemungkinan adanya penyakit penyerta guna diobati seperlunya sehingga balita KEP tidak semakin berat kondisinya (Depkes RI, 2006). Sasaran kegiatan ini adalah petugas gizi dan bidan desa

2. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Petugas Program Gizi

Sasaran kegiatan ini adalah petugas gizi puskesmas. Kegiatan ini dapat mengetahui pelaksanaan dan pencapaian tujuan program gizi di puskesmas sehingga didapatkan informasi secara sistematis dan kontiniu sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi dan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja petugas.

3. Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN)

4. Kualifikasi Pasca Pelatihan APN

Kualifikasi pasca pelatihan APN merupakan kegiatan lanjutan pelatihan APN. Sasaran kegiatan kualifikasi pasca APN yaitu bidan yang sudah melakukan APN. 5. Pelatihan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Balita

(SDIDTKB)

SDDTKB merupakan tindakan skrining atau deteksi secara dini (terutama sebelum berumur 3 tahun) atas adanya penyimpangan termasuk tindak lanjut terhadap keluhan orang tua terkait masalah pertumbuhan dan perkembangan balita, kemudian penemuan dini serta intervensi dini terhadap penyimpangan kasus tumbuh kembang sehingga memberikan hasil yang lebih baik. Pelatihan SDIDTKB dengan sasaran bidan desa, diharapkan meningkatkan kemampuan bidan desa dalam melakukan stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang balita.

6. Pelacakan Kasus Gizi Buruk

Pelacakan kasus gizi buruk merupakan kegiatan dengan sasaran balita. Kegiatan ini bertujuan agar terlacaknya bailta gizi buruk sehingga segera dapat dilakukan upaya penanggulangannya.

7. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Balita Gizi Kurang

8. Pemberian PMT ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)

Menurut Depkes RI (1996), ibu KEK merupakan keadaan dimana ibu penderita kekurangan makanan yang berlangsung menahun (kronis) sehingga mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu. Seseorang dikatakan menderita risiko KEK bila Lingkar Lengan Atas (LILA) <23,5 cm. Ibu hamil KEK cenderung untuk melahirkan BBLR, mempunyai resiko kesakitan dan gangguan proses persalinan.

9. Pelatihan Pertolongan Pertama Kegawatdaruratan Obstetrik dan Neonatus (PPGDON)

Kegawatdaruratan obstetrik dan neonatus adalah kasus obstetrik dan neonatus yang apabila tidak segera ditangani akan berakibat kematian ibu dan janinnya. Kasus ini menjadi penyebab utama kematian ibu dan bayi baru lahir (Syaifuddin, 2002). Bidan yang mendapatkan pelatihan PPGDON diharapkan mampu menangani kegawatdaruratan obstetrik dan neonatal dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi.

10. Monitoring dan evaluasi kinerja bidan koordinator puskesmas

11. Pembinaan desa siaga dalam Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)

P4K adalah suatu kegiatan yang difasilitasi oleh bidan di desa dalam rangka peningkatan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil termasuk perencanaan dan penggunaan alat kontrasepsi pasca persalinan dengan menggunakan stiker sebagai media notifikasi sasaran dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir (Kemenkes RI, 2010). Sasaran kegitan ini adalah bidan penanggungjawab poskesdes.

12. Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP)

Audit Maternal Perinatal merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas

pelayanan kesehatan melalui kegiatan menganalisa kasus kesakitan, kematian ibu

dan perinatal yang bertujuan untuk mencari alternatif solusinya sehingga dapat

dijadikan pembelajaran agar tidak terjadi lagi kasus sama dimasa yang akan

datang (Kemenkes RI, 2010). Pertemuan ini dihadiri oleh seluruh kepala

puskesmas, bidan puskesmas, bidan penolong persalinan dan tim AMP

kabupaten.

13. Supervisi fasilitatif pasca pelatihan APN

14. Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)

MTBS merupakan suatu manajemen melalui pendekatan terintegrasi dalam tata laksana balita sakit yang datang di pelayanan kesehatan baik mengenai beberapa klasifikasi penyakit, status gizi, status imunisasi, maupun penanganan balita sakit dan konseling yang diberikan Pelatihan MTBS bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petugas kesehatan dalam menerapkan MTBS. Pelatihan ini dilakukan dengan sasaran bidan desa.

15. Pelayanan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Balita (SDIDTKB)

Sasaran kegiatan ini yaitu anak balita dan anak prasekolah. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan anak balita dan anak prasekolah.

16. Monitoring dan evaluasi kinerja program anak

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan anak dengan diperolehnya data/informasi program anak yang telah dilaksanakan, dengan sasaran petugas program anak puskesmas.

17. Seminar tentang pola asuh anak

18. Pelatihan supervisi fasilitatif bagi dokter, bidan dan petugas anak

Sasaran kegiatan ini adalah dokter, bidan dan petugas anak. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja peserta dalam meningkatkan kesehatan dan mencegah kematian ibu dan anak.

19. Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk pada balita keluarga miskin (gakin)

Petugas kesehatan diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang tepat pada balita gizi buruk sehingga dapat menurunkan angka gizi buruk/kurang pada balita gakin.

20. Pelatihan pemantauan pertumbuhan balita

Pemantauan pertumbuhan balita bermanfaat untuk keperluan pencegahan terhadap kesehatan balita. Penurunan berat badan balita yang terpantau menjadi indikasi perlunya dilakukan intervensi. Sasaran dalam kegiatan pelatihan ini adalah petugas gizi dan bidan desa.

21. Pelatihan Penanganan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED)

22. Pelatihan kelas ibu hamil bagi petugas kesehatan

Sasaran pelatihan kelas ibu hamil yaitu petugas kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan dalam kelas ibu hamil.

23. Pengadaan format MTBS

Pengadaan format MTBS bertujuan untuk meningkatkan pencacatan dan pelaporan MTBS.

24. Pemantapan pencatatan dan pelaporan pemantauan wilayah setempat (PWS) bayi dan balita

Kegiatan pemantapan pencatatan dan pelaporan PWS balita bertujuan agar data dan informasi tersedia dengan akurat dan valid tentang PWS anak, dengan sasaran kegiatan petugas anak puskesmas.

25. Pelatihan Manajemen Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dan asfiksia

Bayi dengan berat lahir rendah dan asfiksia mempunyai resiko kematian yang tinggi sehingga dibutuhkan upaya penanganan dengan baik. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bidan desa dalam menerapkan manajemen BBLR.

26. Pertemuan peningkatan pelaksanaan kelas ibu hamil

27. Pembinaan puskesmas pasca pelatihan PONED

Puskesmas PONED adalah puskesmas rawat inap yang memiliki kemampuan serta fasilitas PONED siap 24 jam untuk memberikan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin dan nifas dan bayi baru lahir dengan komplikasi baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader/masyarakat, bidan di desa, puskesmas dan melakukan rujukan ke Rumah Sakit Penanganan Obstetri Neonatal Emergency Komplikasi (PONEK) pada kasus yang tidak mampu ditangani. (Depkes RI, 2008c). Pembinaan puskesmas pasca pelatihan PONED dilakukan dengan sasaran dokter, bidan, dan petugas anak Puskesmas PONED.

28. Pelatihan konseling menyusui

Pelatihan konseling menyusui dengan sasaran petugas puskesmas bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petugas puskesmas dalam konseling menyusui sehingga program pemerintah untuk ASI eksklusif dapat tercapai.

29. Pembinaan gizi bagi WUS dan ibu hamil

30. Pemantauan pemberian PMT

Pemantauan pemberian PMT dilakukan tidak hanya ketika memberikan PMT kepada ibu hamil KEK dan balita gizi kurang tetapi juga setelah pemberian PMT untuk melihat perkembangan status gizi baik balita maupun ibu hamil.

2.2. Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen baik organisasi swasta maupun organisasi pemerintah yang bertujuan mencari keuntungan maupun nirlaba. Tanpa perencanaan yang baik, suatu organisasi tidak akan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan efektif dan efisien. Ada beberapa pengertian perencanaan antara lain:

a. Menurut Arsyad (2002) yang mengutip pendapat Conyers dan Hills (1991), perencanaan adalah proses yang kontiniu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang.

b. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional pada pasal 1 dinyatakan bahwa perencanaan adalah

suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan

pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

mempergunakan segala pengetahuan yang ada tentang masa depan, mengorganisir secara sistimatik segala upaya yang dipandang perlu untuk melaksanakan segala keputusan yang telah ditetapkan, serta mengukur keberhasilan dari pelaksanaan keputusan tersebut dengan membandingkan hasil yang dicapai terhadap target yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan umpan balik yang diterima dan yang telah disusun secara teratur dan baik.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa

perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan strategi dan tindakan yang

akan dilakukan di masa datang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan,

dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.

2.2.1. Jenis-jenis Perencanaan

Perencanaan ditinjau dari jangka waktu berlakunya rencana dibagi menjadi tiga yaitu (Azwar, 2008):

a. Perencanaan jangka panjang (long-range planning), jika masa berlakunya rencana antara 12 sampai 20 tahun.

b. Perencanaan jangka menengah (medium-range planning), jika masa berlakunya rencana antara 5 sampai 7 tahun.

Adapun perencanaan ditinjau dari tingkatan rencana terdiri dari (Azwar,2008): a. Perencanaan induk (master planning)

Rencana yang dihasilkan lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan, mempunyai ruang lingkup yang amat luas serta berlaku untuk jangka waktu yang panjang. b. Perencanaan operasional (operational planning)

Rencana yang dihasilkan lebih menitikberatkan pada aspek pedoman pelaksanaan yang akan dipakai sebagai petunjuk pada pelaksanaan kegiatan.

d. Perencanaan harian (day to day planning)

e. Rencana yang dihasilkan telah disusun rinci, biasanya disusun untuk program yang telah bersifat rutin.

2.2.2. Langkah-langkah Perencanaan

Penyusunan perencanaan yang baik harus memperhatikan ciri-ciri yaitu (Azwar, 2008):

a. Menempatkan perencanaan yang disusun sebagai bagian dari sistem administrasi secara keseluruhan.

b. Dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan

Perencanaan dibuat untuk dilaksanakan, apabila hasilnya telah dinilai dilanjutkan lagi dengan perencanaan, demikian seterusnya sehingga terbentuk suatu spiral yang tidak mengenal titik akhir.

Artinya hasil pelaksanaan perencanaan tersebut akan mendatangkan berbagai kebaikan tidak hanya pada saat ini, tetapi juga pada masa yang akan datang.

d. Mampu menyelesaikan masalah

Penyelesaian masalah dilakukan secara bertahap, yang harus tercermin pada pentahapan perencanaan yang akan datang.

e. Mempunyai tujuan

Perencanaan harus mempunyai tujuan yang dicantumkan secara jelas. Tujuan biasanya dibedakan menjadi dua yakni tujuan umum yang berisikan uraian secara garis besar dan tujuan khusus yang berisikan uraian lebih spesifik.

f. Bersifat mampu kelola

Artinya bersifat wajar, logis objektif, jelas runtun fleksibel serta telah disesuaikan dengan sumber daya.

Penyusunan perencanaan disusun dengan mengikuti tahapan atau siklus tertentu. Tahapan tersebut biasanya berbeda-beda tergantung pada jenis perencanaan, tujuan perencanaan dan konteks perencanaan. Secara garis besar perencanaan dapat dirumuskan menjadi lima tahapan yang meliputi (Azwar, 2008):

a. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah sangat erat kaitannya dengan asesmen kebutuhan (need assesment). Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai kekurangan yang mendorong

b. Penentuan Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi di masa depan yang ingin dicapai. Penentuan tujuan dimaksudkan untuk membimbing program kearah pemecahan masalah. Ada dua jenis atau tingkat tujuan yaitu tujuan umum (goal) dan tujuan khusus (objective). Tujuan umum dirumuskan secara luas sehingga pencapaian tidak dapat diukur sedangkan tujuan khusus merupakan pernyataan yang spesifik dan terukur. Rumusan tujuan khusus yang baik memiliki beberapa ciri yaitu berorientasi pada keluaran (output) bukan pada proses atau masukan (input); dinyatakan dalam istilah yang terukur; tidak hanya menunjukkan arah perubahan (misalnya meningkatkan) tetapi juga tingkat perubahan yang diharapkan (misalnya persen); menunjukkan jumlah populasi secara terbatas; realistis dalam arti dapat dicapai dan menunjukkan usaha untuk mencapainya; dan relevan dengan kebutuhan dan tujuan umum.

c. Penyusunan dan pengembangan rencana program

d. Pelaksanaan program

Tahap implementasi program intinya menunjuk pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah. Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan-kegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan. Ada dua prosedur dalam melaksanakan program yaitu merinci prosedur operasional untuk melaksanakan program dan merinci prosedur agar kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana.

e. Evaluasi Program

Dalam tahap evaluasi program, analisis kembali kepada peramalan proses perencanaan untuk menentukan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Evaluasi menjadikan perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan. Evaluasi dapat dilaksanakan kalau rencana sudah dilaksanakan. Namur demikian perencanaan yang baik harus sudah dapat menggambarkan proses evaluasi yang akan dilaksanakan. Pada tahap evaluasi perlu diperhatikan apakah rencana sudah dilaksanakan, tujuan sudah tercapai, kebijakan atau program sudah berjalan secara efektif dan efisien.

2.2.3. Model-model Perencanaan

a. Model Rasional Komprehensif

Prinsip utama dalam model ini bahwa perencanaan merupakan suatu proses yang teratur dan logis sejak dari diagnosis masalah sampai pada pelaksanaan kegiatan atau penerapan program. Model ini sangat menekankan pada aspek teknis metodologis yang didasarkan atas fakta-fakta, teori-teori dan nilai-nilai tertentu yang relevan. Pada model ini, masalah yang ditemukan harus didiagnosis, ditentukan pemecahannya melalui perancangan program yang komprehensif, kemudian diuji efektivitasnya sehingga diperoleh cara pemecahan masalah dan pencapaian tujuan yang baik.

b. Model Inkremental (penambahan)

Prinsip utama model ini mensyaratkan bahwa perubahan-perubahan yang diharapkan dari perencanaan tidak bersifat radikal, melainkan perubahan-perubahan kecil atau penambahan-penambahan pada aspek-aspek program yang sudah ada. Model ini menyarankan bahwa perencanaan tidak perlu menentukan tujuan-tujuan dan kemudian menentukan kebijakan-kebijakan untuk mencapainya, yang diperlukan menentukan pilihan terhadap kebijakan yang berbeda secara marginal saja.

c. Model Pengamatan Terpadu

Model pengamatan terpadu atau penyelidikan campuran (mixed scanning model) merupakan jalan tengah dari model rasional komprehensif dan model

hal-hal yang detail dan spesifikasi diabaikan sehingga pandangan yang menyeluruh dapat diperoleh. Adapun keputusan yang bersifat tambahan atau inkremental dibuat di dalam konteks yang ditentukan oleh keputusan-keputusan fundamental.

d. Model Transaksi

Pada model ini menekankan bahwa perencanaan melibatkan proses interaksi dan komunikasi antara perencana dan para penerima pelayanan. Oleh karena itu, model ini menyarankan bahwa perencanaan harus dapat menutup jurang komunikasi antara perencana dan penerima pelayanan yang membutuhkan rencana program.

2.3. Penganggaran

Anggaran adalah ungkapan keuangan dari program kerja untuk mencapai sasaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan dapat juga diartikan suatu rencana yang disusun secara sistimatis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. Dua pengertian tersebut menunjukkan penganggaran merupakan hitungan keuangan untuk melaksanakan rencana yang telah disusun sebelumnya dalam jangka waktu tertentu (Munandar, 2006).

maksimal kepada masyarakat, tetapi seringkali terhambat oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Ada beberapa unsur yang ada dalam penganggaran yaitu (Gani, 2004):

a. Rencana yaitu penentuan tentang aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan diwaktu yang akan datang,

b. Meliputi seluruh kegiatan program kesehatan yaitu mencakup semua kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada program/pelayanan kesehatan yang secara garis besar meliputi kegiatan pelayanan individu, kegiatan pelayanan masyarakat, kegiatan manajemen dan kegiatan pengembangan.

c. Dinyatakan dalam unit moneter yaitu unit (kesatuan) yang dapat diterapkan pada berbagai kegiatan program kesehatan yang beraneka ragam. Adapun unit moneter yang berlaku di Indonesia “rupiah”.

d. Jangka waktu tertentu yang akan datang, yang berati bahwa apa yang dimuat di dalam budget adalah taksiran-taksiran (forecast) tentang apa yang akan terjadi serta apa yang akan dilakukan di waktu yang akan datang.

Penganggaran mempunyai kegunaan sebagai berikut (Munandar, 2006) 1. Sebagai pedoman kerja, dimana penganggaran dapat memberikan arah dan

target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan program

3. Sebagai alat pengawasan kerja, penganggaran berfungsi sebagai tolok ukur, alat pembanding untuk menilai/evaluasi realisasi kegiatan program kesehatan.

Dalam proses perkembangan hingga saat ini dikenal tiga sistem anggaran negara yaitu (Sancoko, 2008)

a) Sistem anggaran tradisional (line item budgeting system)

Titik berat pada sistem ini terletak pada segi pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan anggaran. Berdasarkan segi pelaksanaan, yang dipentingkan adalah pembelanjaan pengeluaran negara oleh lembaga diharapkan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku, namun kurang memperhatikan hasil akhir dari pembelanjaan pengeluaran negara. Untuk pengawasannya yang dipentingkan adalah kesahihan bukti transaksi dan kewajaran laporan. Bentuk laporan lebih mengutamakan realisasi anggaran dan cenderung mengabaikan prestasi yang dicapai dibalik penggunaan anggaran.

b) Sistem anggaran kinerja (performance budgeting system)

Ciri lain dari anggaran berbasis kinerja adalah keseimbangan antara anggaran untuk kegiatan pelayanan langsung dengan kegiatan penunjang. Kegiatan pelayanan langsung berupa kegiatan pelayanan individu (penemuan kasus dan pengobatan kasus) dan kegiatan pelayanan masyarakat (intervensi faktor resiko lingkungan, perilaku dan pemberdayaan masyarakat). Adapun kegiatan penunjang berupa kegiatan manajemen dan kegiatan pengembangan kapasitas. Pada dasarnya anggaran berbasis kinerja adalah bagaimana menghitung dan mengalokasikan sejumlah anggaran yang cukup dan tepat sehingga kegiatan tersebut bisa terlaksana, sehingga tujuan yang ditargetkan dapat tercapai.

Seiring dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap transparansi penganggaran belanja publik, maka diperkenalkanlah sistem penganggaran yang berbasis kinerja (performance based budgeting) sebagai pengganti sistem penganggaran lama dengan sistem tradisional yang bersifat incrementalism dan struktur susunan anggarannya bersifat line item. Dalam sistem tradisional penekanan utama adalah terhadap input, di mana perubahan terletak pada jumlah anggaran yang meningkat dibanding tahun sebelumnya dengan kurang menekankan pada output yang hendak dicapai dan kurang mempertimbangkan prioritas dan kebijakan yang ditetapkan secara nasional.

budgeting dirancang untuk menciptakan efesiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam

pemanfaatan anggaran belanja publik dengan output dan outcome yang jelas sesuai dengan prioritas nasional sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertangungjawabkan secara transparan kepada masyarakat luas. Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja juga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat dampak dari peningkatan pelayanan kepada publik.

Proses penyusunan anggaran dalam penganggaran kinerja dimulai dari seluruh satuan kerja yang ada di Pemerintah Daerah (Pemda), melalui dokumen usulan anggaran yang disebut Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA kemudian diteliti oleh tim anggaran eksekutif untuk dinilai kelayakannya (berdasarkan urgensi dan ketersediaan dana), diakomodasi dalam RAPBD yang akan disampaikan kepada legislatif. RAPBD kemudian dipelajari oleh panitia anggaran legislatif dan direspon oleh semua komisi dan fraksi dalam pembahasan anggaran.

Dalam pembahasan anggaran, eksekutif dan legislatif membuat kesepakatan melalui bargaining dengan acuan arah kebijakan umum sebelum anggaran ditetapkan sebagai suatu peraturan daerah. Anggaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi eksekutif untuk melaksanakan aktivitasnya dalam pemberian pelayanan publik dan acuan bagi legislatif untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penilaian kinerja eksekutif dalam hal pertanggungjawaban kepala daerah.

c) Sistem anggaran program (planning programming budgeting system)

positif dan negatif dari setiap keputusan yang telah dan atau akan diambil, dipertimbangkan secara matang. Dengan demikian diharapkan rencana serta program yang disusun, benar-benar merupakan rencana dan program yang paling baik

2.4. Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Terpadu (P2KT)

P2KT merupakan perencanaan dan penganggaran program kesehatan tahunan, yang merupakan implementasi tahunan dari rencana strategis. Dengan demikian, dokumen Renstra Kesehatan Daerah harus menjadi rujukan dalam menyusun P2KT, dengan kata lain P2KT perencanaan kesehatan untuk seluruh wilayah kabupaten/kota (areawide planning). Oleh sebab itu, suatu masalah kesehatan dilihat kaitannya dengan ekologi daerah secara keseluruhan. Masalah KIA misalnya, dilihat dalam perspektif host - agent - environment dimana host adalah individu dan penduduk secara keseluruhan dalam lingkungan daerah yang multi dimensi (sosial budaya, pola hidup, ekonomi, dan kemasyarakatan) (Depkes RI, 2007).

P2KT menekankan pentingnya eksplorasi atau menemukan intervensi terhadap faktor-faktor resiko terjadinya suatu masalah kesehatan, yaitu (1) faktor resiko lingkungan dan (2) faktor resiko perilaku, yang mengintegrasikan kegiatan langsung (pelayanan klinis dan kesehatan masyarakat) dengan kegiatan penunjang (manajemen) dan kegiatan pengembangan (capacity building). (Depkes RI, 2007)

Terdapat lima kegiatan pokok dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran terpadu dalam program kesehatan adalah (1) analisis situasi dan perumusan masalah, (2) penentuan tujuan, (3) identifikasi kegiatan, (4) penyusunan rencana operasional dan (5) integritas perencanaan. Adapun proses perencanaan dan penganggaran kesehatan terpadu antara lain (Depkes RI, 2007):

1. Analisis situasi dan perumusan masalah

Analisa situasi dan masalah adalah proses untuk mengidentifikasi adanya masalah kesehatan dan cakupan program apakah sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Rumusan deskripsi masalah sangat penting untuk merumuskan tujuan umum (outcome) yang akan dicapai kegiatan.

Analisis situasi kesehatan daerah akan menghasilkan:

a. Gambaran besaran masalah kesehatan dan distribusinya menurut penduduk, tempat dan waktu;

b. Faktor-faktor resiko yang berkaitan dengan masalah kesehatan tersebut, mencakup faktor resiko lingkungan dan perilaku;

c. Pencapaian program tahun lalu;

d. Kesenjangan dalam pencapaian target menurut program dan wilayah puskesmas; e. Kebijakan pembangunan kesehatan nasional dan daerah (termasuk target

program);

f. Hal-hal yang perlu diprioritaskan dalam rencana tahun mendatang.

faktor-faktor yang merupakan penyebab langsung maupun tidak langsung. Seringkali penyebab masalah yang terjadi jumlahnya banyak dan tidak semua dapat diatasi, untuk itu perlu dilakukan prioritas penyebab masalah yang akan ditangani sehingga muncullah suatu kegiatan prioritas (Depkes RI, 2008a).

Salah satu cara untuk menentukan prioritas masalah adalah metode Skoring. Metode ini digunakan untuk memberikan nilai terhadap penyebab masalah yang telah diidentifikasi. Batasan kriteria yang digunakan berupa: a) besarnya penyebab masalah yaitu kesenjangan antara target tahun sebelumnya dengan tahun terakhir, b) kepentingan yaitu gambaran seberapa jauh pelayanan dianggap penting untuk ditanggulangi, c) kemudahan/kelayakan artinya seberapa jauh masalah pelayanan dapat ditanggulangi, dapat dilihat dari tersedianya sarana, prasarana, SDM, metoda, dana, dan teknologi, d) dukungan untuk perubahan adalah besarnya dukungan dari stakeholder dapat berupa kebijakan, dana dan keterlibatan, e) resiko adalah besarnya resiko apabila penyebab masalah tidak segera ditangani (Depkes RI, 2008a).

laksana, kegiatan mampu dilaksanakan berdasarkan kondisi setempat, fasilitas, SDM, dana, dan infrastruktur yang dibutuhkan tersedia/bisa didapat (Depkes RI, 2008a). 2. Penentuan tujuan

Tujuan yang ditetapkan dan dirumuskan adalah target program untuk tahun mendatang. Ada dua hirarki dalam perencanaan program kesehatan yaitu pertama tujuan yang berkaitan dengan perbaikan derajat kesehatan yaitu penurunan morbiditas dan mortalitas dan kedua tujuan yang berkaitan dengan perbaikan kinerja program. Tujuan yang berkaitan dengan pencapaian sejumlah output (target) disebut tujuan khusus yang mengacu pada rumusan kinerja program, sedangkan tujuan yang berkaitan dengan outcome disebut tujuan umum yang mengacu pada rumusan masalah.

3. Identifikasi kegiatan

Untuk keperlukan penyusunan anggaran berbasis kinerja, kegiatan-kegiatan program tersebut diatas dibagi dua kelompok kegiatan, yaitu: (1) kegiatan langsung terdiri dari pelayanan individu (temuan kasus, pengobatan, kegiatan pengembangan) dan pelayanan masyarakat (intervensi lingkungan dan perilaku, mobilisasi masyarakat dan peranserta, serta kegiatan pengembangan); (2) kegiatan tidak langsung terdiri dari kegiatan rutin (perencanaan, monitoring, supervisi, evaluasi) dan kegiatan pengembangan

4. Penyusunan rencana operasional

Dari langkah-langkah sebelumnya kemudian disusun rencana operasional yang berisi daftar kegiatan, output kegiatan, lokasi, jadwal pelaksanaan dan penanggungjawab pelaksana.

5. Integritas perencanaan

Dalam melakukan integritas perencanaan perlu diperhatikan kesamaan sasaran, jadwal dan output kegiatan. antara kegiatan yang berbeda. Apabila ada rencana kegiatan yang dapat diintegrasikan dengan kegiatan lain maka rencana program untuk kegiatan bersangkutan perlu dirubah dan kegiatan tersebut dialihkan ke program lain.

1) Analisa Situasi

Analisis situasi merupakan langkah paling awal dalam perencanaan kesehatan yang harus mulai dikerjakan sejak Desember sampai Januari.

2) Rapat Kerja Perencanaan Pertama

Rapat kerja ini dilaksanakan pada bulan Januari dengan melibatkan puskesmas dan perangkat desa, dilanjutkan dengan rapat kerja yang melibatkan semua unit di bawah Dinas Kesehatan antara lain sekretaris dan kepala subbagian, kepala bidang, kepala seksi, kepala puskesmas, tim perencanaan puskesmas, RSUD, bila memungkinkan Bappeda, Dinas Kesejahteraan Rakyat, provider swasta, dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) kesehatan.

Dinas Kesehatan dalam rapat kerja ini menyampaikan kebijakan kesehatan, pencapaian program sampai saat sekarang, gap yang ada (tidak tercapainya target program), hambatan yang dihadapi, dan target-target kabupaten yang harus dicapai. Pihak-pihak yang diundang diminta masukannya untuk rencana tahun mendatang. Target-target program yang harus dicapai oleh masing-masing Puskesmas harus sudah disepakati, dalam rangka mencapai target kabupaten/kota.

3) Musrenbang Desa/Kelurahan

Musrenbang desa/kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) desa/kelurahan untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan (RKP) desa/kelurahan tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang desa/kelurahan dilaksanakan setiap bulan Januari dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa/kelurahan. Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 (lima) tahunan yaitu RPJM desa/kelurahan dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP desa/kelurahan (Djohani, 2008 dan Muluk, 2008).

Musrenbang desa/kelurahan akan lebih ideal apabila diikuti oleh berbagai komponen masyarakat yang terdiri atas (Djohani, 2008 dan Muluk, 2008):

a. Keterwakilan wilayah (dusun/kampung/RW/RT)

b. Keterwakilan berbagai sektor (ekonomi/pertanian/kesehatan/pendidikan/ lingkungan)

c. Keterwakilan kelompok usia (generasi muda dan generasi tua)

d. Keterwakilan kelompok sosial dan perempuan (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, kelompok marjinal)

e. Keterwakilan unsur tata pemerintahan (pemerintah desa/kelurahan, kalangan swasta/bisnis, masyarakat umum)

Musrenbang desa/kelurahan memiliki tujuan: 1) menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat, 2) menetapkan prioritas kegiatan yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa/kelurahan yang berasal dari APBD maupun sumber dana lainnya, 3) menetapkan prioritas kegiatan untuk dibahas pada musrenbang kecamatan. 4) Musrenbang Kecamatan

Musrenbang kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan didasarkan pada masukan dari desa/kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas-desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan. Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan (RPK) yang akan diajukan kepada SKPD yang berwenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) kabupaten/kota pada tahun berikutnya. Musrenbang kecamatan dilakukan setiap tahun pada bulan Februari dengan hasil berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan (DRPK) serta masukan untuk Renja SKPD kecamatan.

yang ada di desa/kelurahan yang diusulkan dari Musrenbang desa/ kelurahan, tetapi untuk menghasilkan prioritas masalah dan kegiatan yang menjadi urusan dan kewenangan wajib dan pilihan pemerintah daerah. Selain itu Musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.

Musrenbang kecamatan dihadiri oleh para kepala desa dan lurah, delegasi musrenbang desa, delegasi kelurahan, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, perwakilan SKPD, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pemangku kepentingan skala kecamatan.

5) Perencanan tahunan oleh Puskesmas dan unit-unit Dinas Kesehatan

Setelah rapat kerja pertama, Puskesmas dan unit-unit Dinas Kesehatan diminta menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) masing-masing. Isi RKT tersebut antara lain target yang akan dicapai tahun depan, kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan tambahan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan (dana, tenaga, sarana).

kegiatan tersebut ke Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk mendapat persetujuan pembiayaannya.

6) Rapat Kerja Perencanaan Kedua

Rapat kerja perencanaan kedua ini dilaksanakan pada akhir Februari atau awal Maret, sebelum Musrenbang kabupaten/kota dilaksanakan. Unit-unit Dinas Kesehatan dan Puskesmas menyampaikan RKT yang sudah disusunnya dengan cara presentasi atau desk programer Puskesmas dengan programer Dinas Kesehatan. Hal yang harus diperhatikan oleh para programer adalah :

a. Dalam menerima usulan kegiatan Puskesmas, programer Dinas Kesehatan harus memperhatikan latar belakang rencana usulan tersebut (analisis situasi), dan Puskesmas dalam memberikan rencana usulannya harus disertai dengan data pendukungnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pencoretan usulan oleh programer Dinas kesehatan apabila pagu anggaran dari APBD tidak sesuai dengan jumlah yang diusulkan;

b. Apabila pagu anggaran bersumber APBD kabupaten/kota tidak sesuai dengan jumlah yang diusulkan, sebaiknya programer Dinas Kesehatan atau Bina Program melakukan langkah penyesuaian volume kegiatan terlebih dahulu sebelum pencoretan usulan kegiatan atau mengalihkan pembiayaannya ke sumber anggaran lain seperti APBD propinsi, DAK, dan APBN Dekon;

Tujuan rapat kedua ini adalah melakukan konsolidasi rencana dan mempersiapkan draft awal rencana kerja (Renja). Hasil rapat kerja ini adalah sebuah dokumen renja yang terdiri dari hasil analisis situasi, prioritas masalah, tujuan pembangunan kesehatan tahun mendatang, target-target program yang akan dicapai, uraian kegiatan yang akan dilakukan dan estimasi awal biaya yang diperlukan.

7) Penyampaian Renja dalam Forum SKPD

Forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk

membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang

kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD, serta menyusun dan

menyempurnakan Renja SKPD, yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh

SKPD terkait. Forum SKPD dan/atau forum gabungan SKPD bertujuan untuk:

a. Mensinergikan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang

kecamatan dengan rancangan Renja SKPD.

b. Menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan dalam Renja SKPD.

c. Menyesuaikan prioritas Renja SKPD dengan alokasi anggaran indikatif SKPD yang

tercantum dalam rancangan awal RKPD.

d. Mengidentifikasi efektivitas regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD.

Bahan yang perlu dipersiapkan adalah 1) pihak kecamatan berupa daftar

prioritas program dan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan hasil

musrenbang kecamatan, daftar peserta kecamatan yang diutus untuk mengikuti

berupa hasil evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja SKPD pada tahun

sebelumnya, daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan berdasarkan

rancangan awal Renja SKPD, daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan

berdasarkan rancangan awal RKPD, rancangan Renja SKPD; daftar alokasi anggaran

indikatif untuk masing-masing SKPD.

Forum SKPD dihadiri wakil musrenbang kecamatan, para perwakilan SKPD,

8) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten/Kota

pimpinan atau anggota komisi DPRD kabupaten/kota yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, dapat diundang menjadi narasumber dalam pembahasan forum SKPD. Dalam bulan yang sama (Maret atau April), Pemda/Bappeda menyelenggarakan pertemuan dengan SKPD, termasuk Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan dalam forum ini menyampaikan Renja dan perlu dilakukan advokasi untuk meyakinkan pengambil keputusan.

yaitu pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) kalangan masyarakat dan kalangan swasta. Dengan demikian musrenbang menjadi arena strategis untuk para pihak dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah

Dinas Kesehatan menyampaikan usulan rencana dan anggaran sektor kesehatan tahun mendatang dalam Musrenbang. Selain itu Dinas Kesehatan juga mengakomodir usulan-usulan yang disampaikan dalam Musrenbang tersebut, yang digunakan untuk memperbaiki draft renja. Biasanya Musrenbang ini diselenggarakan dalam bulan Maret dan April.

9) Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bulan Februari-Maret biasanya melakukan penjaringan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat diharapkan mempengaruhi kebijakan umum anggaran, yang dibahas bersama antara DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selama bulan April-Mei. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) selanjutnya dibahas untuk dibuat nota kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD yang akan menjadi dasar SKPD dalam penyusunan RKA.

10) Konsultasi Anggaran

target, kegiatan dan anggaran. Prosesnya bersifat berulang-ulang, tergantung proses negosiasi dengan pihak TAPD.

11) Keputusan Anggaran

Setelah SKPD selesai dibahas dan disetujui TAPD, maka seluruh RKA-SKPD dijadikan bahan dalam menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Apabila dalam pembahasannya didapati adanya rencana program, kegiatan dan anggaran yang tidak sesuai dengan pedoman dimaksud, maka dilakukan perbaikan atau penyempurnaan oleh SKPD yang bersangkutan, kemudian dibahas kembali antara DPRD dan SKPD setelah disempurnakan. Selanjutnya dibuat keputusan anggaran untuk tahun mendatang pada akhir tahun sebelumnya, yaitu sekitar bulan Nopember-Desember.

2.5. Dinas Kesehatan

Berdasarkan pedoman teknis pengorganisasian dinas kesehatan daerah,

dinyatakan bahwa Dinas Kesehatan merupakan organisasi yang menangani urusan

kesehatan bersifat konruen, yaitu ada atau bahkan hampir seluruh urusan kesehatan

penanganannya dapat atau dilaksanakan secara bersama baik antara

kabupaten/kota dengan provinsi maupun antar kabupaten/kota. Secara substansial

urusan kesehatan antara provinsi dan kabupaten/kota tampak homogen dengan

Pola Dinas Kesehatan kabupaten/daerah dapat dibagi sebagai berikut

(Depkes RI, 2008b) :

1. Pola Maksimal terdiri dari

a. Bidang Pelayanan Kesehatan, mempunyai fungsi :

1) Penyelenggaraan upaya kesehatan dasar dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar termasuk kesehatan komunitas.

2) Penyelenggaraan upaya kesehatan rujukan meliputi kesehatan rujukan/ spesialistik, dan sistem rujukan.

3) Penyelenggaraan upaya kesehatan khusus meliputi kesehatan jiwa, mata, kesehatan kerja, haji, gigi dan mulut.

b. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan

1) Pengendalian dan pemberantasan penyakit meliputi surveilans epidemiologi, pengendalian penyakit menular langsung, pengendalian penyakit bersumber binatang, pengendalian penyakit tidak menular, imunisasi dan kesehatan matra.

2) Pengendalian wabah dan bencana meliputi kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat dan pemulihan.

1) Perencanaan dan pendayagunaan

2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

3) Penyelenggaraan registrasi dan akreditasi meliputi registrasi, perizinan dan akreditasi tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga non medis/tradisional terlatih.

d. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, mempunyai fungsi :

1) Penyelenggarakan jaminan kesehatan meliputi kepesertaan, pemeliharaan kesehatan dan pembiayaan.

2) Pelayanan sarana dan peralatan kesehatan meliputi monitoring dan evaluasi, registrasi, akreditasi dan sertifikasi sarana dan peralatan kesehatan.

3) Penyelenggaraan kefarmasian meliputi obat, makanan dan minuman, napza, kosmetika dan alat kesehatan.

e. Sekretariat, mempunyai fungsi:

1) Penyusunan program meliputi penyusunan program dan anggaran.

2) Penyelenggaraan ketatausahaan meliputi urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat.

3) Penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan perlengkapan.

2. Pola Minimal, terdiri dari:

1) Penyelenggaraan upaya kesehatan dasar.

2) Penyelenggaraan upaya kesehatan rujukan meliputi kesehatan rujukan/ spesialistik, dan sistem rujukan.

3) Penyelenggaraan upaya kesehatan meliputi kesehatan jiwa, kesehatan mata, kesehatan kerja, haji, gigi dan mulut.

b. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan

1) Pengendalian dan pemberantasan penyakit meliputi surveilans epidemiologi, pengendalian penyakit menular langsung, pengendalian penyakit bersumber binatang, pengendalian penyakit tidak menular, imunisasi dan kesehatan matra.

2) Pengendalian wabah dan bencana meliputi kesiapsiagaan, mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan.

3) Penyelenggaraan penyehatan lingkungan meliputi penyehatan air, pengawasan kualitas lingkungan, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat, sanitasi makanan dan bahan pangan serta pengamanan limbah. c. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, mempunyai fungsi :

1) Penyelenggarakan jaminan kesehatan meliputi kepesertaan, pemeliharaan kesehatan dan pembiayaan.

3) Penyelenggaraan kefarmasian dan sarana kesehatan meliputi obat, makanan dan minuman, napza, kosmetika dan alat kesehatan, registrasi, akreditasi dan sertifikasi sarana dan peralatan kesehatan.

d. Sekretariat

1) Penyusunan program meliputi penyusunan program dan anggaran. 2) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan meliputi urusan rumah tangga,

kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat.

3) Penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi

2.6. Landasan Teori

Perencanaan sebagai suatu proses berkesinambungan yang mencakup pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan-kenyataan yang ada dimasa datang (Arsyad, 2000), sedangkan anggaran ialah suatu rencana (plan), uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dinyatakan dalam bentuk uang.

Langkah-langkah P2KT adalah (1) analisis situasi dan perumusan masalah, (2) penentuan tujuan, (3) identifikasi kegiatan, (4) penyusunan rencana operasional dan (5) integritas perencanaan. Secara teknis pelaksanaan P2KT didasarkan pada target kinerja program, biaya satuan, ketersediaan dan sumber biaya dan keterlibatan semua unit Dinas Kesehatan dan unit layanan kesehatan (Depkes RI, 2007). Konsep perencanaan dan penganggaran dalam program KIA dalam penelitian ini didasarkan pada konsep P2KT, bahwa pendekatan dan teknik perencanaan serta penganggaran secara terpadu dari program kesehatan, mengacu siklus pemecahan masalah.

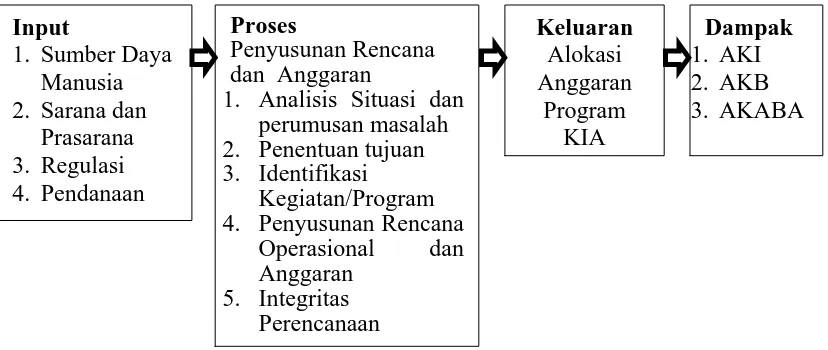

Pendekatan secara teoritis menggunakan konsep sistem yang terdiri dari input, proses, output dan outcome untuk mengevaluasi perencanaan dan penganggaran program KIA, seperti pada gambar berikut:

Gambar 2.1. Analisis Sistem Perencanaan dan Penganggaran Program KIA Proses

Penyusunan Rencana dan Anggaran

1. Analisis Situasi dan perumusan masalah 2. Penentuan tujuan 3. Identifikasi

Kegiatan/Program 4. Penyusunan Rencana

Sistem anggaran berbasis kinerja, menitikberatkan pada segi manajemen anggaran, yaitu dengan memperhatikan baik segi ekonomi dan keuangan pelaksanaan anggaran, maupun hasil fisik yang dicapainya. Anggaran berbasis kinerja (performance budgeting) didasarkan pada hasil proses perencanaan yang realistis dan sistematis, dan menjamin adanya kesinambungan dan konsistensi antara masalah, tujuan, kegiatan, output atau kinerja kegiatan, dan input yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut (Depkes RI, 2007).

2.7. Kerangka Pikir Penelitian

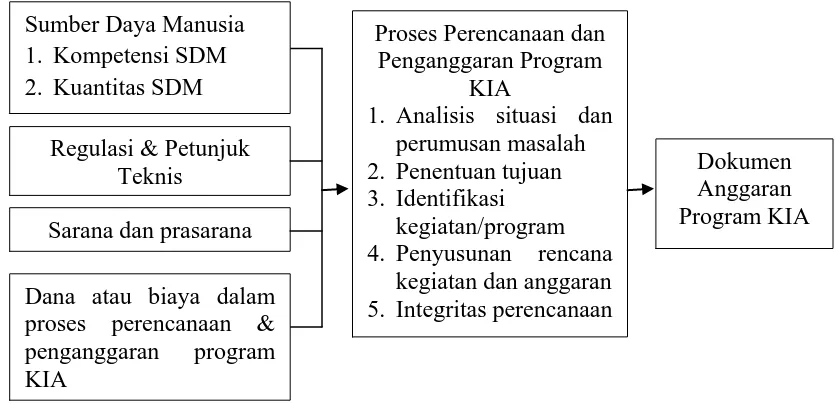

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori, maka dapat dirumuskan kerangka pikir penelitian seperti pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2. Kerangka Pikir Penelitian Proses Perencanaan dan

Penganggaran Program KIA

1. Analisis situasi dan perumusan masalah 2. Penentuan tujuan 3. Identifikasi

kegiatan/program

4. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran 5. Integritas perencanaan Sumber Daya Manusia

1. Kompetensi SDM 2. Kuantitas SDM

Sarana dan prasarana