BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Advokasi

Istilah advokasi sering sekali dihubungkan dengan profesi hukum. Menurut bahasa Belanda, advocaat atau advocateur adalah pengacara atau pembela. Banyak orang menganggap bahwa advokasi merupakan kerja-kerja pembelaan hukum (litigasi) yang dilakukan oleh pengacara dan hanya merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan praktek beracara di pengadilan. Pandangan ini kemudian melahirkan pengertian yang sempit terhadap apa yang disebut sebagai advokasi. Advokasi seoalah-olah merupakan urusan sekaligus monopoli dari organisasi yang berkaitan dengan ilmu dan praktek hukum semata. Karena itu tidak mengherankan jika advokasi sering diartikan sebagai kegiatan pembelaan kasus di pengadilan. Namun jika kita mengacu pada kata advocate dalam bahasa Inggris, pengertian advokasi akan menjadi luas, tidak hanya berarti to defend (membela), melainkan pula to promote (mengemukakan atau memajukan), to

create (menciptakan) dan to change (melakukan perubahan).

Mansour Faqih dkk, mengartikan advokasi sebagai usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap-maju (incremental).

Institut Advokasi Washington DC, mengartikan advokasi sebagai usaha terorganisir maupun aksi yang menggunakan sarana-sarana demokrasi untuk menyusun dan melaksanakan undang-undang dan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata.

Webster’s New Collegiate Dictionary, memberikan pengertian advokasi sebagai tindakan atau protes untuk membela atau memberi dukungan. Jika kita melihat dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa advokasi lebih merupakan suatu usaha sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak perubahan dengan memberikan dukungan dan pembelaan terhadap kaum lemah (miskin,terbelakang, dan tertindas) atau terhadap mereka yang menjadi korban ketidakadilan. Ada banyak sekali alasan mengapa seseorang diharuskan untuk melakukan advokasi.

atas apa yang dirasakan oleh banyak orang. Salah satu bentuk perlawanan dan pembelaan yang ‘anggun (elegan)’ ialah advokasi.

Ada dua unsur penting dalam membangun konsep advokasi yaitu pertama, advokasi ditujukan untuk membela dan meringankan beban kelompok yang lemah dan tujuan yang seharusnya berorientasi kepada perubahan sosial. Kedua, advokasi dapat dijadikan untuk membuka kemungkinan baru bagi masyarakat yang menjadi korban untuk menentukan strategi dan orientasi perubahan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Melakukan advokasi berarti bertindak sebagai seorang perantara, penengah, atau pembela yang akan bertindak seperti penghubung.

Advokasi akan lebih efektif jika dilaksanakan dengan prinsip kemitraan,

yaitu dengan membentuk jejaring advokasi atau forum kerjasama. Dengan

dilakukannya advokasi diharapkankesadaran dan pemahaman kelompok

masyarakat maupun individu semakinmeningkat untuk memperjuangkan

hak-haknya serta mengorganisir dirinyasecara berkesinambungan.

Beberapa karakteristik advokasi, antara lain:

a) Berorientasi tindakan, yaitu suatu advokasi berorientasi kepada tindakan untuk mencapai perubahan.

c) Tidak netral, yaitu para pekerja berpihak kepada yang lemah, yang perlu dibantu melalui usaha advokasi.

d) Mengaitkan kebijakan kepada praktek, yaitu kegiatan advokasi adalah menterjemahkan kebijakan ke dalam praktek dan memberi manfaat kepada semua orang.

e) Kesabaran dan penuh harapan, yaitu advokasi harus dilakukan dengan kesabaran penuh agar hasil advokasi dapat tercapai dengan baik.

f) Pemberdayaan, yaitu setiap usaha advokasi tujuannya ialah pemberdayaan korban agar dapat mengatasi masalah dan mandiri.

Konsep advokasi sering sekali disandingkan dengan pemberdayaan, karena proses advokasi yang dilakukan oleh banyak LSM membutuhkan pengorganisasian dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang diajak untuk melakukan advokasi. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan

(empowerment), berasal dari kata ‘power’ (kekuasaan atau keberdayaan).

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi atau pendapat di depan umum, mempunyai mata pencaharian, dan sebagainya.

2.2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi swasta yang secara umum bebas dari intervensi pemerintah. LSM didirikan dengan sebuah idealisme untuk memberikan perhatian terhadap isu-isu sosial, kemanusiaan, perbaikan kesejahteraan kelompok marginal, perlawanan terhadap kesenjangan dan kemiskinan. Menurut PBB, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah sebuah organisasi non pemerintah yang tidak mencari keuntungan materi, didirikan secara sukarela oleh masyarakat dengan skala lokal maupun internasional, serta bertujuan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat. LSM didirikan dengan tujuan-tujuan tertentu oleh sekelompok orang yang memiliki kesamaan pandangan.

Lampiran II dari Inmendagri menyebutkan bahwa LSM adalah organisasi atau lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warga negara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya. Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan pasal 1, yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat WNI (Warga Negara Indonesia) secara suka rela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Masa Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila.

seorang pakar ilmu-ilmu sosial dari Australia yang pernah melakukan penelitian tentang LSM di Indonesia pada tahun 1986, menyatakan bahwa LSM ialah organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan pembangunan pada level masyarakat bawah (grassroots), biasanya melalui penciptaan dan dukungan terhadap kelompok-kelompok swadaya lokal. Kelompok ini biasanya mempunya 20 sampai 50 anggota. Sasaran LSM adalah untuk menjadikan kelompok-kelompok ini berswadaya setelah proyeknya berakhir. Organisasi ini dalam terjemahan harfiahnya dari bahasa Inggris dikenal juga sebagai Organisasi non pemerintah yang disingkat Ornop atau ONP (bahasa Inggris non-governmental

organization; NGO).

Menurut Hadiwinata mengatakan bahwa LSM telah menjadi sektor ketiga, yaitu sektor publik yang mengedepankan kepedulian sosial atau personal. Sektor pertama adalah sektor negara atau pemerintah yang berkewajiban menjamin pelayanan bagi warga Negaranya dan menyediakan kebutuhan sosial dasar, sedangkan sektor kedua adalah sektor swasta yang terdiri dari kalangan bisnis dan industrial yang bertujuan mencari penghidupan dan menciptakan kekayaan. Sebagai sektor ketiga, LSM beroperasi diluar pemerintah dan pasar. Secara garis besar ciri-ciri LSM ataupun organisasi non pemerintah sebagai berikut :

Swasta, artinya kelembagaan yang berada di luar atau terpisah dari pemerintah.

Tidak mencari keuntungan, yaitu tidak memberikan keuntungan (profit) kepada direktur atau pengurusnya.

Menjalankan organisasinya sendiri (self-governing), yaitu tidak dikontrol oleh pihak luar.

Sukarela (voluntary), yaitu menjalankan derajat kesukarelaan tertentu. Nonreligius, artinya tidak mempromosikan ajaran agama.

Nonpolitik, yaitu tidak ikut dalam pencalonan di pemilu.

2.3. Anak

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Menurut Konvensi Hak-hak Anak (Convention on The Right of The

Child ), yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden

(Keppres) nomor 39 tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah setiap individu yang berusia dibawah 18 tahun. Sebaliknya, Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, batasan seseorang dapat dikatakan sebagai anak ialah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, disebut sebagai anak jika seseorang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah nikah. Selain itu dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 pasal 1 ayat (1), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Abu Huraerah, 2007:31).

2.4.Anak Jalanan

Badan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (1996), mendefinisikan anak-anak jalanan adalah anak-anak yang hidup dan bekerja di jalanan, ditinggalkan atau diterlantarkan, atau melarikan diri dari keluarga yang masih ada hubungan dengan keluarganya tetapi menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja di jalan. Sedangkan menurut PBB, anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja, bermain atau beraktivitas lain. Anak jalanan tidak jarang menghadapi resiko seperti pemerasan, perkelahian, kecelakaan dan kekerasan yang lain. Lebih dari itu, anak jalanan lebih mudah terpengaruh kebiasaan tidak sehat dari kultur jalanan, khususnya seks bebas dan penyalahgunaan obat.

Anak jalanan pada umumnya berasal dari keluarga yang memiliki perekonomian yang lemah. Anak jalanan tumbuh dengan latar kehidupan jalanan dan akrab dengan penganiayaan, kemiskinan dan hilangnya kasih sayang yang akhirnya membuat anak jalanan berperilaku negatif. Menurut Suyanto, munculnya anak jalanan memiliki penyebab yang tidak tunggal. Munculnya fenomena anak jalanan tersebut disebabkan oleh dua hal yaitu:

Problema ekonomi, karena faktor kemiskinan anak terpaksa memikul beban ekonomi keluarga yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua.

Umumnya anak jalanan bekerja sebagai pengasong, pemulung, tukang semir, pengais sampah, dan sebagainya. Anak jalanan ini terutama beroperasi di perempatan jalan (traffic light). Jenis pekerjaan anak jalanan oleh Departemen Sosial RI (1998) dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu :

1. Usaha dagang yang terdiri dari pedagang asongan, penjual koran, majalah serta menjual sapu atau lap kaca mobil.

2. Usaha di bidang jasa yang terdiri dari pembersih bus, pengelap kaca mobil, pengatur lalu lintas, kuli angkut pasar, ojek payung, tukang semir sepatu dan kernek atau calo.

3. Pengamen, dalam hal ini menyanyikan lagu dengan berbagai macam alat musik seperti gitar, kecrekan, suling bambu, gendang, radio karaoke dan lain-lain.

4. Kerja serabutan yaitu anak jalanan tidak mempunyai pekerjaan tetap, dalam artian dapat berubah sesuai keinginan mereka.

berdasarkan penggunaan masa dan aktivitas yang mereka lakukan (Didin Saripudin, 2010:156):

a. Anak yang bekerja di jalanan (children of the street).

Anak-anak dalam kategori ini menghabiskan sebagian besar masanya di jalanan atau di tempat-tempat umum lainnya untuk bekerja dan penghasilannya digunakan untuk membantu kehidupan keluarga. Sebagian besar anak jalanan yang termasuk dalam kategori ini masih berhubungan dengan orang tua, karena sebagian besar di antara anak-anak ini masih tinggal bersama orang tua.

b. Anak-anak yang hidup di jalanan (children on the street).

Anak jalanan yang termasuk dalam kategori ini menghabiskan sebagian besar masanya di jalanan atau di tempat-tempat umum lainnya, tetapi hanya sedikit masa yang digunakan untuk bekerja. Anak jalanan dalam kategori ini jarang berhubungan dengan keluarganya dan mempunyai kecenderungan untuk melakukan tindak kriminal serta penggunaan obat terlarang. Beberapa orang diantara anak jalanan ini tidak memiliki rumah tinggal (homeless), anak-anak ini hidup dan tinggal di jalanan mana saja.

c. Anak yang rentan menjadi anak jalalan (vurnerable to be street children). Anak-anak yang masih tinggal dan berhubungan dengan keluarganya dan sebagian besar masih bersekolah. Dalam waktu luangnya (pulang sekolah), anak-anak ini bekerja di jalanan dan penghasilannya digunakan untuk membiayai sekolah atau keluarganya.

Beberapa karakteristik atau sifat-sifat yang menonjol dari anak jalanan, diantaranya adalah :

i. Kelihatan kumuh atau kotor, baik kotor tubuh maupun kotor pakaian. ii. Memandang orang lain yang tidak hidup di jalanan sebagai orang yang

dapat dimintai uang.

iii. Mandiri, artinya anak jalanan tidak terlalu menggantungkan hidupnya terutama dalam hal tempat tidur atau makan.

iv. Mimik wajah yang selalu memelas, terutama ketika berhubungan dengan orang yang bukan dari jalanan.

v. Anak-anak tidak memiliki rasa takut untuk berinteraksi baik berbicara dengan siapaun selama di jalanan.

vi. Malas untuk melakukan kegiatan anak “rumahan”, misalnya jadwal tidur selalu tak beraturan, mandi, membersihkan badan, dan sebagainya.

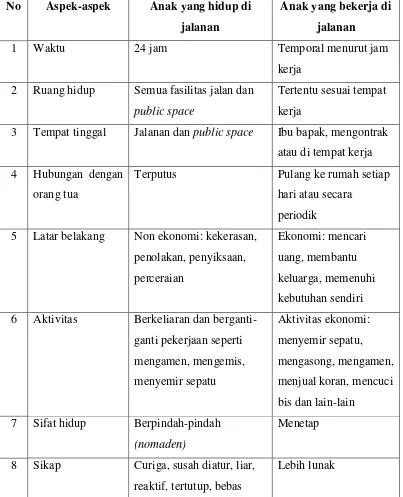

Tabel 2.1. Perbedaan Anak Jalanan yang Hidup di Jalanan dan Anak yang Bekerja di Jalanan

No Aspek-aspek Anak yang hidup di

jalanan

Anak yang bekerja di

jalanan

1 Waktu 24 jam Temporal menurut jam

kerja 2 Ruang hidup Semua fasilitas jalan dan

public space

Tertentu sesuai tempat kerja

3 Tempat tinggal Jalanan dan public space Ibu bapak, mengontrak atau di tempat kerja 4 Hubungan dengan

orang tua

Terputus Pulang ke rumah setiap hari atau secara

periodik 5 Latar belakang Non ekonomi: kekerasan,

penolakan, penyiksaan, 6 Aktivitas Berkeliaran dan

berganti-ganti pekerjaan seperti

7 Sifat hidup Berpindah-pindah (nomaden)

Menetap

8 Sikap Curiga, susah diatur, liar, reaktif, tertutup, bebas

No Aspek-aspek Anak yang hidup di

jalanan

Anak yang bekerja di

jalanan

9 Perilaku norma Mengembangkan nilai sub kultur jalanan untuk survival

Masih normatif

10 Jenis masalah Eksploitasi jenis pekerjaan, seksual, kriminalitas,

11 Frekuensi masalah Sering dan banyak terjadi, kurang kontrol orang tua

Sering dan sedikit terjadi, masih ada bantuan orang tua/LSM 12 Motivasi kerja Untuk hidup terus Untuk memperoleh

uang 13 Minat untuk

kembali kepada keluarga

Umumnya tidak berminat Masih tinggal dengan ibu bapak

Sumber: Modul YKAI – Dep – Sos. 1999

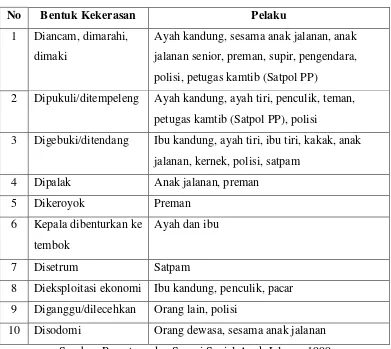

Tabel 2.2. Bentuk Kekerasan yang dialami Anak Jalanan dan Pelakunya

No Bentuk Kekerasan Pelaku

1 Diancam, dimarahi, dimaki

Ayah kandung, sesama anak jalanan, anak jalanan senior, preman, supir, pengendara, polisi, petugas kamtib (Satpol PP)

2 Dipukuli/ditempeleng Ayah kandung, ayah tiri, penculik, teman, petugas kamtib (Satpol PP), polisi

3 Digebuki/ditendang Ibu kandung, ayah tiri, ibu tiri, kakak, anak jalanan, kernek, polisi, satpam

4 Dipalak Anak jalanan, preman

5 Dikeroyok Preman

6 Kepala dibenturkan ke tembok

Ayah dan ibu

7 Disetrum Satpam

8 Dieksploitasi ekonomi Ibu kandung, penculik, pacar 9 Diganggu/dilecehkan Orang lain, polisi

10 Disodomi Orang dewasa, sesama anak jalanan Sumber: Pemetaan dan Survei Sosial Anak Jalanan 1999

2.5.Kekerasan

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan UNICEF dalam Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan Terhadap Anak, mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai bentuk tindakan/perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lainnya, yang mengakibatkan cidera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kekerasan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 351 menjelaskan penganiayaan atau tindak kekerasan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan orang lain, dan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan pada orang lain. Tindak kekerasan dapat dibagi dalam dua, yaitu :

Kekerasan yang dialami di lingkungan sosial

intensitas perilaku atau tindakan, kedua efek yang ditimbulkan pada diri anak, ketiga penilaian terhadap perilaku atau tindakan tersebut, dan keempat standar dimana penilaian itu dilakukan. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa pelaku penganiayaan terhadap anak adalah orang-orang sakit. Ada juga yang menyatakan bahwa penganiayaan adalah hasil dari ketidakpuasan orangtua, kurangnya pengendalian diri, tidak adanya konsep diri yang kuat, dan merupakan proyeksi penganiayaan sewaktu kanak-kanak. Penganiayaan terhadap anak adalah hasil dari masyarakat itu sendiri dan bukan sifat-sifat dari individu. Walaupun demikian, tidak ada budaya yang memperbolehkan perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan yang mengakibatkan luka atau trauma secara fisik. Child abuse atau perlakuan kejam terhadap anak, mulai dari pengabaian anak sampai pada pemerkosaan anak dan pembunuhan anak.

Kekerasan yang dialami dalam keluarga (Domestic Violence)

Kekerasan yang dialami dalam keluarga adalah kekerasan yang diterima anak dari orangtuanya, baik berupa kekerasan fisik atau mental. Pada umumnya kekerasan dalam keluarga yang diterima anak terjadi apabila ada penyalahgunaan kekerasan oleh mereka yang merasa memiliki kekuasaan lebih.

a) Kekerasan fisik, merupakan setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan atau menyebabkan kematian. Misalnya, memukul, menampar, menendang, melukai dengan tangan kosong atau dengan alat, melempar barang ke tubuh korban, dan sebagainya.

b) Kekerasan psikologis, merupakan setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, dan hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya pada seseorang. Misalnya, mengancam, berteriak-teriak, merendahkan, dan yang lainnya yang merupakan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut. c) Kekerasan seksual, merupakan tiap-tiap perbuatan yang mencakup

pelecehan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai oleh korban, dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya. Misalnya, memaksa berhubungan seks dengan korban tanpa persetujuan, gurauan-gurauan seksual yang tidak dikehendaki korban, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan yang mengarah pada aspek jenis kelamin korban, dan sebagainya.

dieksploitasi, atau menelantarkan anggota keluarga. Misalnya, mengambil uang korban secara paksa, mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya, semuanya dengan maksud hanya untuk dapat mengendalikan tindakan korban.

2.6.Teori Konflik

Teori konflik adalah suatu pandangan bahwa masyarakat sebagai satu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda, dimana komponen ini saling menaklukkan satu sama lain untuk mendapatkan keuntungan bagi kepentingan diri sendiri maupun kelompok. Konflik berasal dari bahasa Latin yaitu con yang berarti bersama dan figere, yang artinya benturan atau tabrakan (saling memukul). Menurut Soerjono Soekanto, konflik merupakan suatu proses sosial dimana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan. Kekerasan terjadi dikarenakan tidak dapat diatasinya akar konflik sehingga menimbulkan kekerasan, baik itu dari kekerasan yang terkecil hingga peperangan.

pernah mengalami konflik-konflik atau ketegangan-ketegangan. Menurut teori konflik, masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan, setiap masyarakat kapan saja memperlihatkan perpecahan dan konflik, setiap elemen dalam masyarakat menyumbang pada disintegrasi dan perubahan sosial, serta setiap keteraturan yang terdapat di dalam masyarakat didasarkan atau berasal dari paksaan atas beberapa anggotanya oleh orang lain. Teoritisi konflik menekankan pada peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat (Wirawan, 2012:74).

Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari sebagai konsekuensi logis interaksi manusia. Namun, yang seharusnya menjadi permasalahan bukanlah bagaimana meredam konflik, tetapi bagaimana menanganinya secara tepat sehingga tidak menghancurkan hubungan antar pribadi, bahkan menghancurkan tujuan organisasi. Ralf Dahrendorf mengatakan bahwa ada empat jenis konflik, yaitu:

a) Konflik antar atau yang terjadi dalam peranan sosial yang biasa disebut dengan konflik peran. Konflik peran adalah suatu keadaan di mana individu menghadapi harapan-harapan yang berlawanan dari bermacam-macam peranan yang dimilikinya.

c) Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir. Misalnya, polisi yang melawan massa.

d) Konflik antara satuan nasional. Seperti antar partai politik, antar negara, atau organisasi internasional.

Dahrendorf adalah tokoh utama yang berpendirian bahwa masyarakat mempunyai dua wajah (konflik dan konsensus) dan karena itu teori sosiologi harus dibagi menjadi dua bagian: teori konflik dan teori konsensus. Teoritisi konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat dan teoritisi konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama dihadapan tekanan (Ritzer, 2014:148). Dahrendorf mengakui bahwa masyarakat tidak akan ada tanpa konsensus dan konflik yang menjadi persyaratan satu sama lain. Jadi, seseorang tidak akan punya konflik kecuali ada konsensus sebelumnya. Sebaliknya konflik dapat mengarahkan konsensus dan integrasi. Menurutnya, masyarakat disatukan oleh ‘ketidakbebasan’ yang dipaksakan (kekuatan pemaksa). Dengan demikian posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas (wewenang) terhadap posisi yang lain.

tidak terletak dalam individu, tetapi dalam kedudukan dan kewenangan. Otoritas yang melekat pada posisi adalah elemen kunci dalam analisis Dahrendorf. Mereka yang menduduki posisi otoritas diharapkan mengontrol atau mengendalikan orang yang berada di bawahnya. Mereka berkuasa karena harapan orang-orang di sekelilingnya, bukan karena karakteristik/ciri-ciri psikologis mereka. Seperti otoritas, harapan ini melekat pada posisi (kedudukan) bukan pada orangnya (Maliki, 2012:237).

Otoritas bukanlah fenomena sosial yang umum, mereka yang tunduk pada kontrol dan mereka yang dibebaskan dari kontrol, ditentukan di dalam masyarakat. Karena otoritas adalah absah, sanksi dapat dijatuhkan pada hak yang menentang. Menurutnya, otoritas tidak konstan karena terletak dalam posisi bukan di dalam diri orangnya (Ritzer, 2014:150). Banyak faktor telah menyebabkan terjadinya konflik, diantarnya:

• Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan

yang sama, sehingga perbedaan pendapat, keinginan dan tujuan dapat memperngaruhi munculnya timbulnya sosial.

• Perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan

menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi dapat juga antar kelompok. Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pola-pola kepribadian dan pola-pola-pola-pola perilaku yang berbeda dikalangan khalayak kelompok yang luas, sehingga apabila terjadi konflik karena alasan ini, kemungkinan besar konflik tersebut akan bersifat luas dan karenanya dapat bersifat konflik antar kelompok.

• Kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda. Mengejar tujuan

kepentingan masing-masing yang berbeda-beda, kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana (Narwoko, 2004:68).

semula terisolasi. Apabila terjadi pertentangan antara dua kelompok yang berlainan, individu-individu akan mudah untuk mengubah kepribadiannya untuk mengidentifikasikan dirinya secara penuh dengan kelompoknya (Soetomo, 2008:105).

Menurut Nasikun, ada beberapa bentuk-bentuk pengendalian konflik diantaranya:

1) Konsiliasi. Pengendalian ini dapat terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan diantara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan.

2) Mediasi. Bentuk ini dilakukan bila dari kedua belah pihak yang bersengketa/berkonflik bersama-sama sepakat untk memberikan nasihatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka.

ia dapat naik banding kepada pengadilan yang lebih tinggi sampai kepada instansi pengadilan nasional yang tertinggi.

4) Perwasitan. Di dalam hal ini kedua belah pihak yang bertentangan/berkonflik bersepakat untuk memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka.

2.7.Penelitian Terdahulu yang Relevan

Faktor utama mengapa pentingnya peranan Lembaga Advokasi Anak dalam mendampingi anak korban kekerasan di Bandar Lampung karena tidak adanya strategi khusus yang dilakukan pemerintah dalam menangani anak-anak korban kekerasan ini sehinggan semakin banyaknya anak di Bandar Lampung yang menjadi korban. Selain perlindungan litigasi atau perlindungan hukum, bentuk pendampingan non litigasi juga dilakukan dan menjadi fokus utama Lembaga ini yaitu, (a) Fisik, metujuk korban ke Unit Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Tindak Kekerasan, (b) Shelter (rumah aman), jika korban dianggap tidak aman untuk tetap berada dilingkungannya maka korban dirujuk ke rumah aman, (c) Psikis, berupa konseling psikologis dan sosiologis.