SARI PUSTAKA

Terapi Regeneratif dengan Stem Cell pada

Low Back Pain

Oleh:

dr. I G.N. Yudhi Setiawan

Pembimbing :

dr. K.G. Mulyadi Ridia, Sp.OT(K) Spine

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS ILMU BEDAH ORTHOPAEDI

BAGIAN/SMF ILMU BEDAH ORTHOPAEDI FK UNUD RSUP SANGLAH

LEMBAR PENGESAHAN

Sari Pustaka ini telah disetujui

pada ...

Pembimbing

dr. K.G. Mulyadi Ridia, Sp.OT(K) Spine NIP :

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Bedah Orthopedi

FK Unud/RSUP Sanglah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat-Nya, penulis

dapat menyelesaikan Sari Pustaka yang merupakan salah satu tugas dalam

Program Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Orthopaedi FK Unud/RSUP Sanglah

Denpasar. Sari Pustaka ini mengambil judul tentang Terapi Regeneratif dengan

Stem Cell pada Low Back Pain.

Adapun tujuan penulisan sari pustaka ini adalah untuk memperdalam

wawasan tentang Terapi Regeneratif LBP berbasis Stem Cell serta melatih

kemampuan membuat tulisan ilmiah dan prasyarat dalam mengikuti pendidikan

bedah dasar di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana – Rumah Sakit Umum

Pusat Sanglah Denpasar

Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. DR.Dr. Sri Maliawan, SpBS., sebagai Kepala Bagian Ilmu Bedah FK

Unud/RSUP Sanglah yang telah memberikan izin demi terlaksananya Sari

Pustaka ini.

2. Dr. Ketut Suyasa,Sp.B,SpOT(K) Spine sebagai Kepala SMF Ilmu Bedah

Orthopaedi FK Unud/RSUP Sanglah yang telah menyediakan fasilitas

ilmiah di SMF Orthopaedi.

3. Prof.DR.dr. Ketut Siki Kawiyana, Sp.B., SpOT(K).,sebagai Ketua

Program Studi Ilmu Bedah Orthopaedi FK Unud/RSUP Sanglah yang

telah memberikan motivasinya.

4. Dr. K.G. Mulyadi Ridia, SpOT(K) Spine, sebagai pembimbing yang telah

memberikan saran dan masukan terbaiknya.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam Sari Pustaka ini karena itu

dengan segala kerendahan hati penulis menerima saran dan kritik dari siapapun

demi perbaikan.

Denpasar, September 2015

DAFTAR ISI

2.2. Klasifikasi dan Derivasi ……… ……... 12

BAB I

PENDAHULUAN

Biologi stem cell secara umum merupakan suatu integrasi antara embriologi

dengan perkembangan tingkat seluler menggunakan teknik/rekayasa, pencitraan

dan prinsip – prinsip kultur sel (Appasani et al, 2011).

Biologi ini berawal dari adanya bedah transplantasi organ atau jaringan

yang mencetuskan/melahirkan rekayasa jaringan untuk merekonstruksi organ atau

bagian dari organ dari awal pembentukannya dengan menggunakan sel – sel,

matriks dan kerangka organ lainnya untuk membangun suatu material yang

diinginkan (Habib et al, 2007). Tahun 1928, seorang embriolog Jerman Hans

Spemann melakukan penelitian tentang transplantasi tingkat sel (nuclear

transplantation), yaitu dengan mentransfer nukleus sel donor yang berada pada

fase G0 (dormant) menggunakan embryo Salamander ke sel telur yang tidak

dibuahi dan sudah dienukleasi sebelumnya (Lim H., 2006), dari penelitian kloning

ini berkaitan dengan diferensiasi sel dan genetika pada perkembangan tubuh

manusia.

Kloning yang sejak tahun 1950an diartikan sebagai suatu bentuk replikasi

beberapa mahluk hidup dengan menggunakan DNA dari satu generasi yang sama

(Lim H, 2006). Kloning ini secara mendasar dapat dikelompokkan menjadi tiga

jenis, dapat berupa rekayasa genetik pada gen manusia ke binatang untuk

(Hybrid), kloning jaringan atau organ (paling sering dari stem cell) untuk

kepentingan terapi (Therapeutic), atau suatu bentuk kloning untuk memproduksi

organisme hidup seutuhnya (Appasani et al, 2011; Lim H., 2006).

Pada tahun 1996, penelitian kloning mencapai era baru setelah Ian Wilmut

dan Keith Campbell berhasil melahirkan binatang pertama hasil kloning yaitu

domba dari sel dewasa yang dinamakan Dolly. Kemudian diikuti oleh Richard

seed tahun 1997 yang mengumumkan akan melakukan kloning pada manusia.

Sejak saat inilah, penelitian tentang kloning semakin gencar. Namun, sejak tahun

2003 isu kloning pada manusia (reproductive clonning) menghilang begitu saja

karena berkaitan dengan isu legalitas.

Awal tahun 2000, enam ekor sapi berhasil dikloning menggunakan teknik

baru. DNA sapi yang digunakan diambil dari sel fetus sapi. Kemudian donor

selnya secara molekuler dibuat menua secara biologis dengan cara

membiarkannya bereplikasi sampai di titik tertentu sel habis membelah dan

menua. Kemudian nukleus tersebut ditanam ke sel telur sapi yang dienukleasi.

Hasilnya, sel hasil kloning ini menjadi lebih muda dan baru dari sebelumnya

meskipun sel donornya sudah menua. Hal ini menunjukkan bahwa sel hasil

kloning tersebut lebih muda daripada umur kronologisnya. Mulai dari sinilah era

baru terapi regeneratif yang didasari prinsip kloning therapeutic dimulai. (Lim H.,

2006)

Para peneliti biologi telah mengeksplorasi perkembangan embrio sejak

dari kandungan sampai menjadi manusia seutuhnya. Embrio tersebut

spesialisasi seluler, pola jaringan dan organogenesis. Dan para peneliti percaya

bahwa strategi sel tersebut adalah stem cell. Sel inilah yang memegang peran

penting dalam pembentukan dan pemeliharaan jaringan atau organ yang dibentuk.

Sejak tahun 1950an – 1960an, semua sel yang berploriferasi dan ada pada

jaringan tubuh yang beregenerasi dianggap memiliki potensi yang cukup untuk

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sehingga semua sel yang berploriferasi

dapat dianggap suatu stem cell.

Perkembangan dalam tubuh manusia tidak menghilang setelah lahir.

Beberapa sel dalam tubuh manusia seperti sel – sel saraf, sel – sel otot jantung,

dan sel – sel lensa mata tidak dapat bereproduksi lagi. Sekali sel ini ada, maka ia

akan berfungsi sampai sel tersebut mati atau hostnya mati. Sedangkan sel – sel

lainnya seperti sel – sel hepar, sel darah, sel pancreas dan beberapa jaringan

tubuh tetap berkembang dan memperbanyak diri hanya dengan replikasi pada

keadaaan tertentu. Seperti pada sel hepar yang mati, akan digantikan oleh sel

hepar lain yang membelah.

Kategori sel yang berasal dari sel – sel yang belum berdiferensiasi dikenal

sebagai stem cells. Apabila sel ini membelah, maka dua sel turunannya memiliki

dua pilihan yaitu tetap menjadi stem cell atau berdiferensiasi menjadi sel tipe lain

setelah menerima signal dari dalam tubuh. Sel ini memiliki kemampuan untuk

bereplikasi, berkembang menjadi lebih dari 230 tipe sel yang berbeda yang dapat

menjadi berbagai macam jaringan dalam tubuh.

Konsep stem cell ini pertama kali muncul dari penelitian hematolog Till

Leblond terhadap spermatogenesis dan kripta intestinal. Beberapa penelitian

setelah itu berhasil mengisolasi stem cell seperti pada penelitian Gail Martin pada

tahun 1974 di Universitas Collage London. Ia berhasil mempertahankan stem cell

yang rapuh tetap hidup pada petri dish. Sedangkan pada tahun 1981, ia yang

pertama berhasil mengisolasi stem cell dari embrio tikus. Pada tahun 1998,

ilmuan James Thomson dari Universitas Wisconsin berhasil mengisolasi stem

cell dari embrio manusia. Sejak saat itu, perhatian terhadap potensial terapi

menggunakan stem cell pada penyakit degeneratif dan trauma mulai meningkat

(Lanza R. et al, 2006)

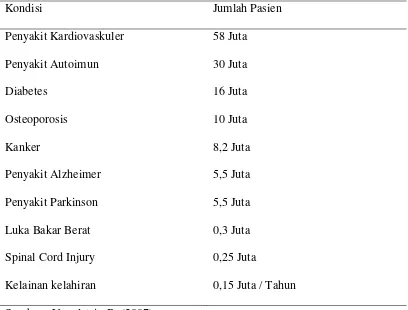

Hal ini juga ikut didasari oleh peningkatan insiden penyakit degeneratif

yang muncul (Tabel 1), sementara tidak banyak alternatif terapi yang ada ataupun

terapi sebelumnya yang tidak memberi hasil yang maksimal. Seperti pada

kerusakan sel islet Langerhans pankreas pada Diabetes Tipe I, penyakit

Parkinsonisme, Cidera Medula Spinalis, ataupun pada penyakit tulang dan sendi

yang mana penggunaan implant untuk penggantian sendi dengan prostetik

menimbulkan nyeri, imobilitas sendi dan degenerasi tulang dan tulang rawan,

sehingga diperlukan suatu implant yang biokompatibel terhadap keadaan ini.

Stem cell merupakan salah satu alternatif terapi regeneratif yang mulai

Tabel 1. Populasi Pasien di US yang Potensial untuk Terapi Berbasis Stem Cell

Kondisi Jumlah Pasien

Penyakit Kardiovaskuler 58 Juta

Penyakit Autoimun 30 Juta

Diabetes 16 Juta

Osteoporosis 10 Juta

Kanker 8,2 Juta

Penyakit Alzheimer 5,5 Juta

Penyakit Parkinson 5,5 Juta

Luka Bakar Berat 0,3 Juta

Spinal Cord Injury 0,25 Juta

Kelainan kelahiran 0,15 Juta / Tahun

Sumber : Vogelstein B. (2007)

Para peneliti percaya dengan kemampuan sel ini untuk digunakan sebagai

pilihan terapi untuk menyembuhkan beberapa penyakit degeneratif dan atau yang

1.1 Tujuan

1. Menjelaskan tentang dasar - dasar Stem Cell

2. Menjelaskan tentang LBP serta pilihan terapi yang ada

3. Menjelaskan tentang Terapi regenerative terhadap LBP menggunakan Stem Cell

1.2 Manfaat

1. Untuk akademisi : meningkatkan pengetahuan tentang Terapi Regeneratif

dengan Stem Cell pada Low Back Pain sebagai acuan kepustakaan ilmiah.

2. Untuk praktisi : meningkatkan pengetahuan tentang Terapi Regeneratif

dengan Stem Cell pada Low Back Pain.

3. Untuk masyarakat : memberikan wawasan tentang Low Back Pain dan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

I. STEM CELL

a. Definisi

Istilah Stem Cell muncul pada literatur ilmiah pada awal tahun 1868 oleh

biologist Jerman Ernst Haeckel. Dalam menjelaskan teori evolusi Darwin, ia

mengembangkan pohon filogenetik dan menggunakan istilah “Stammzelle” (Stem

Cell) untuk menggambarkan leluhur organisme uniseluler dari semua organisme

multiseluler. Dan pada tahun 1896, seorang embriologist Edmund Wilson

mengulas kembali istilah tersebut sebagai suatu germ line ancestral cell.

(Appasani et al, 2011; Marshak D., 2001).

Menurut Weissman et al (2001), Stem Cell didefinisikan secara fungsional

sebagai suatu sel yang memiliki kapasitas untuk memperbarui diri (self-renew)

dan juga kemampuan untuk membentuk sel – sel yang berdiferensiasi. Namun,

definisi ini hanyalah berlaku untuk embryonik atau fetal stem cells tidak pada

adult stem cells. Hal ini menyebabkan perlunya parameter lain selain self-renewal

untuk mendefinisikan Stem cells secara umum. Parameter lain yang dapat

digunakan adalah klonalitas dan potensi sel tersebut. `

Parameter klonalitas merupakan hal yang paling penting, karena stem cell ini

merupakan sel – sel tunggal yang memiliki kapasitas untuk membentuk lebih

Sedangkan parameter potensi stem cell meliputi potensi dan kapasitas sel

berdifferensiasi menjadi sel yang spesifik (Hima B.A., Srilatha B., 2011; Lanza R.

et al, 2006)

Potensi stem sel dapat dibedakan menjadi beberapa tingkat yaitu:

a. Totipotent

Stem sel yang bersifat totipotent dapat berdiferensiasi menjadi semua

tipe sel meliputi sel embrionik (embrio) dan extraembrionik (plasenta

dan yolk sac) sehingga bisa membentuk satu organisme yang komplit

dan viabel. Sel berupa zygote yang merupakan sel telur yang telah

terfertilisasi.

b. Pluripotent

Stem sel yang bersifat pluripotent merupakan turunan dari stem sel

totipotent yang memiliki potensi untuk berdiferensiasi menjadi sel

embrionik saja. Sel ini lebih lanjut tidak bisa berkembang menjadi

organisme keseluruhan secara in utero. Sel embrionik ini kemudian

membentuk inner cell mass dari blastosit. Sel ini dalam embrio

berdiferensiasi menjadi tiga lapisan germinal yaitu mesoderm,

ektoderm dan endoderm.

c. Multipotent

Stem sel ini dapat berdiferensiasi menjadi sejumlah sel yang hanya

memiliki hubungan dekat secara familial saja. Contohnya sumsum

tulang yang mengandung multipotent stem sel yang hanya dapat

d. Oligopotent

Stem sel dengan potensi ini dapat berdiferensiasi menjadi beberapa

tipe sel saja seperti lymphoid atau myeloid stem sel dan sel epitel

squamosa.

e. Unipotent

Sel ini memiliki kemampuan untuk memproduksi hanya satu tipe sel

saja seperti stem sel otot.

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka stem cell didefinisikan sebagai suatu sel

yang bersifat klonal, bisa memperbarui diri (self-renewal), potent yang bisa

membentuk beberapa tipe diferensiasi sel. (Hima B.A., Srilatha B., 2011; Shi Y.,

Clegg D.O., 2008; Lanza et al, 2006)

b. Klasifikasi dan Derivasi

Terdapat beberapa tipe stem sel yaitu:

1. Embryonic Stem Cells (ESC)

Stem sel ini berasal dari embryo awal yang memiliki dua

karakteristik penting yaitu self-renewal dan pluripotensi. Sel yang

berasal dari blastosit bersifat pluripotent dan pada stadium ini

dapat dikategorikan stem sel embrionik. Sel ini memiliki

kemampuan untuk membelah diri dari generasi ke generasi

2. Fetal Stem Cells

Stem sel tipe ini merupakan sel primitif yang ditemukan pada

organ tubuh fetus yang berusia gestasi 10 minggu. Stem sel fetal

ini diisolasi dari darah fetal, sumsum tulang, liver dan ginjal.

Darah fetal kaya akan sumber stem sel haemopoetik yang

berploriferasi lebih cepat dibandingkan dengan darah tali pusat

atau sumsum tulang. Sel ini sama dengan stem sel dewasa yang

bersifat tissue-spesific.

3. Cord Blood Stem Cells

Darah dari tali pusat mengandung beberapa stem sel yang secara

genetik sama dengan bayi yang baru lahir dan bersifat multipotent.

Saat lahir, darah pada tali pusat banyak mengandung stem sel yang

bisa membentuk sel darah (blood-forming stem cells) dan sel

sistem imun. Stem sel darah dapat digunakan sebagai terapi

terhadap berbagai penyakit kelainan darah dan sistem imun seperti

leukemia dan anemia sel bulan sabit.

membelah (non-dividing state) sampai teraktivasi oleh penyakit

ataupun usia dewasa. Stem sel ini bersifat multipotent yang secara

Terapi regeneratif menggunakan stem sel telah lama dilakukan

untuk merawat pasien dengan leukemia dan kanker darah atau

embrionik yang mengontrol fungsi sel. Sel ini tidak termasuk stem

sel dewasa tetapi memiliki kemampuan pluripotensi seperti stem

sel embrionik yang dibentuk menggunakan pemrograman kembali

secara epigenetik dengan faktor protein transkripsi untuk

menghilangkan sifat tissue-spesifiknya. Sel yang akan diprogram

kembali dapat diambil dari jaringan darah atau kulit manusia

dewasa. (Hima B.A., Srilatha B., 2011; Shi Y., Clegg D.O., 2008;

Lanza et al, 2006)

Setelah diisolasi, stem cell dapat ditumbuhkan di laboratorium dan dapat

1. Secara langsung dari massa sel bagian dalam dari embrio manusia

saat stadium blastosit. Sumber embrio manusia ini didapat dari

fertilisasi in vitro. Teknik ini pertama kali diperkenalkan oleh

James Thompson dari Universitas Wisconsin.

2. Dari jaringan fetal yang didapat dari kehamilan yang mengalami

terminasi. Stem cellnya diambil dari bagian fetus yang nantinya

berkembang menjadi organ sexual. Pendekatan ini diperkenalkan

pertama kali oleh John D.Gearhart dari Universitas John Hopkins.

3. Secara langsung dari massa sel bagian dalam dari embrio yang

dikloning saat berada pada stadium blastosit. (Hima B.A., Srilatha

B., 2011; Lanza et al, 2006)

kanker dari sumsum tulang atau darah yang kemudian dibekukan.

Setelah terapi radiasi atau kemoterapi dilakukan, stem sel tersebut

dikembalikan lagi ke tubuh pasien. Transplant ini juga tidak

menyebabkan terjadinya reaksi penolakan dari tubuh terhadap stem

2. Transplant stem sel Allogenik

Stem sel tidak berasal dari pasien, tetapi dari donor yang memiliki

tipe jaringan yang hampir sama dengan pasien. Donor biasanya

berasal dari keluarga pasien. Darah dari plasenta dan tali pusat

dari bayi baru lahir juga bisa merupakan sumber stem sel

allogenik. Keuntungan dari stem sel ini adalah dapat diambil

sesering mungkin dari donor, bebas dari sel kanker dan juga dapat

membentuk sel imunnya sendiri.

3. Transplant stem sel Singenik

Transplant stem sel ini hanya dapat dilakukan pada donor dan

resipien yang kembar identik atau triplet identik.

d. Aspek Biologis

Dasar molekuler pluripotensi suatu stem sel dapat didefinisikan berdasarkan 3

fokus dasar (Lanza et al, 2006) yaitu :

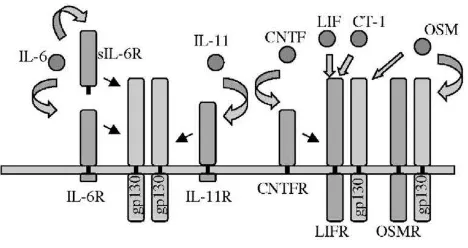

1. Pengaruh faktor – faktor ekstraseluler terhadap potensi sel dan

aktivitas self-renewalnya (ligands, sitokin dan reseptor)

Sel fibroblast dapat mempertahankan pluripotensi dari stem sel

embrionik dengan cara mensekresikan faktor LIF (Leukemia

Inhibiting Factor) atau yang disebut dengan DIA (Differentiation

Inhibiting Factor). LIF merupakan anggota dari keluarga sitokin

IL-6 yang berhubungan secara struktural dan fungsional. LIF dapat

bekerja pada fenotipe stem sel dengan cara mengaktivasi signaling

cascade regulasi gen. Hilangnya pengaruh LIF akan

menghilangkan marker potensi sel, dan akan memunculkan marker

diferensiasi sel. LIF akan berikatan dengan reseptor LIF yang

bersifat ligand-spesifik yang berada di permukaan sitoplasma stem

sel. Ikatan LIF dengan reseptornya akan menimbulkan

heterodimerisasi gp130 dengan reseptor LIF menjadi kompleks

LIFR/gp 130 yang akan menginduksi sinyal transduksi untuk

mencegah differensiasi dan menginisiasi derivasi stem sel dari

ekstrasel ke nukleus. Proses ini dapat dilihat dari diagram berikut

Gambar 1. Skema sharing reseptor sitokin dengan gp130 dalam signal

transduksi Stem Cell

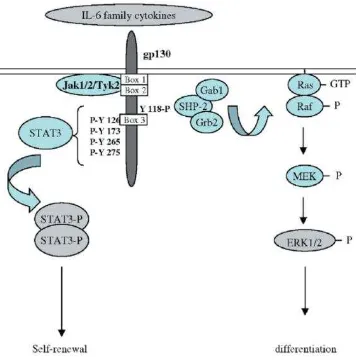

2. Aktivasi signaling pathways pada sel – sel pluripotent (Jak-STAT

dan ERK cascades)

Heterodimerisasi gp130 menghasilkan sinyal transduksi berupa

Jak2 dan Tyk2) yaitu kinase P-Y126, 173, 265 dan 275 serta Y

118-P melalui proses fosforilasi. Hal ini akan memicu pemancaran

sinyal yang menyebabkan STAT3 mengalami fosforilasi,

dimerisasi dan translokasi ke nukleus stem sel dan memicu

self-renewal dari stem sel itu sendiri. Sedangkan bila kinase Y 118-P

yang terfosforilasi akan menyebabkan SHP2 mengaktivasi jalur

Ras dan terjadi translokasi ERK1 dan ERK2 ke nukleus dan

memicu diferrensiasi.

Gambar 2. Skema signaling pathways yang berkaitan dengan sifat

self-renewal dan differentiation dari sel pluripotent

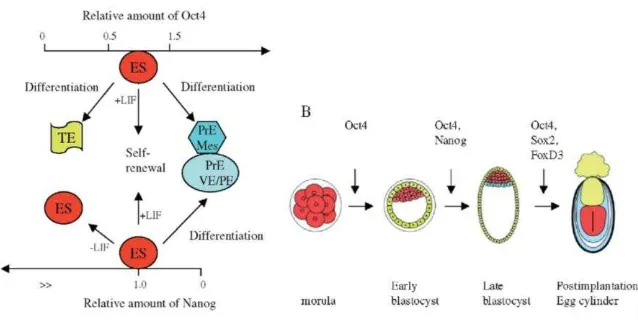

3. Program transkripsi genetik (terutama Oct4 dan target gennya)

Oct4 merupakan faktor transkripsi yang mengaktivasi transkripsi

sel manusia yang pluripotent dan merupakan master regulator dari

nasib perkembangan sel dari embrio preimplantasi. Protein ini

memiliki kemampuan untuk mempertahankan fenotipe

self-renewing dari stem sel. Oct4 tidak bekerja sendiri dalam

menjalankan fungsinya. Protein ini bekerja bersama secara sinergis

dengan faktor transkripsi lainnya yaitu Sox2. Selain kedua faktor

ini, terdapat faktor lainnya yang berperan dalam mempertahankan

fenotipe pluripotensi stem sel, yaitu Nanog dan FoxD3. Kadar

relatif Oct4 dan Nanog mempengaruhi arah fenotipe yang terjadi

terhadap perkembangan stem sel. Hal ini dapat dijelaskan dalam

gambar berikut.

Gambar 2. Skema peran Oct4, Nanog dan LIF pada stem cell terhadap

fenotipe perkembangan stem cell

Selain pluripotensi, kemampuan suatu sel untuk sel-renewal secara

Cells. Sifat self-renewal diperoleh melalui mekanisme pencegahan

terhadap terjadinya diferensiasi dan memelihara/mempertahankan

mekanisme proliferasi.

4. Pencegahan Diferensiasi

Faktor transkripsi GATA-4 dan GATA-6 merupakan faktor yang

berperanan dalam diferensiasi sel. Penekanan terhadap faktor ini

akan memicu self-renewal. Protein LIF atau Oct-3/4 dapat

menekan regulasi faktor transkripsi GATA sehingga proses

diferensiasi dapat dicegah

5. Gen E-Ras yang terekspresi spesifik pada stem sel embrionik dapat

menstimulasi phosphatidylinositol-3-OH

e. Aspek Klinis

Stem sel mesenkim terdapat pada berbagai jaringan yang mengalami proses

turnover dan memiliki sel mesenkim progenitor. Saat ini, progenitor mesenkim

telah diisolasi dari sumsum tulang, otot, lemak, kulit, kartilago, dan tulang. Setiap

pembuluh darah dalam tubuh juga memiliki sel – sel mesenkim. Stem sel

mesenkim (MSC) merupakan sel progenitor yang memiliki kemampuan

mesengenik untuk berubah menjadi beberapa sel dan jaringan sesuai dengan

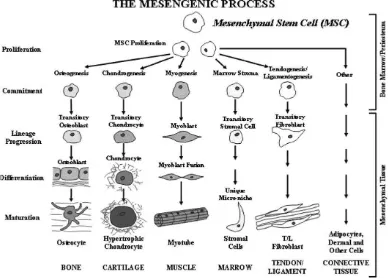

Gambar 3. Skema proses mesengenic sumsum tulang

Pada orang dewasa, MSC pada sumsum tulang digunakan sebagai suplai

progenitor untuk kepentingan turnover normal dan repair-regeneration dari

jaringan tubuh yang mengalami kerusakan. Hal ini didasari oleh fakta bahwa

MSC terlibat dalam proses pada hematopoesis dan bone turnover sehingga ia

terlibat dalam jalur mesengenesis dan hematogenesis. Hal ini menyebabkan

penggunaan kultur MSC sebagai sumber progenitor eksogen dapat memperbaiki

beberapa jaringan melebihi kapasitas normal dan ketersediannya (Lanza et al,

Beberapa aspek klinis MSC yang penting dalam hal terapi regeneratif adalah:

a. Bone Repair

Pada nonunion, MSC dapat membantu regenerasi tulang yang aktivitas

regenerasinya tidak baik. Pada beberapa penelitian menggunakan

defek model nonunion femur menunjukkan proses regenerasi

struktural yang baik.

b. Cartilage Repair

Kartilago adalah jaringan yang relatif avaskular dan tidak memiliki

kemampuan regenerasi ataupun repair walaupun hanya defek kecil

saja. Meskipun kondrosit telah digunakan sebelumnya untuk

memperbaiki defek, ia masih sangat susah untuk berintegrasi dengan

host. Sehingga digunakan biomaterial (scaffold) hyaluronan (HA)

karena pada sel embrionik mesenkim dari jaringan prekartilago

memiliki kandungan HA yang tinggi. HA ini menyediakan lingkungan

mikro yang induktif untuk MSC untuk masuk ke dalam lineage

kondrogenik serta membantu integrasi dengan host.

c. Regenerasi Sumsum Tulang

Injeksi kembali MSC ke dalam sumsum tulang dapat dilakukan untuk

refabrikasi stroma sumsum tulang yang cidera. Cara ini dapat

dilakukan pada pasien kemoterapi radiasi yang menerima transplantasi

d. Regenerasi Otot

Sel MSC dapat juga diinjeksi ke dalam otot spesifik yang mengalami

distrofi agar komponen baru dystrophin dapat disintesis pada myotube

yang mengalami gangguan. Pada kasus ini, donor MSC didiferensiasi

menjadi myoblast skeletal yang kemudian digabungkan dengan

myotube host yang dapat memicu sintesis dan distribusi dystrphin. Hal

in juga dapat dilakukan pada sel miosit jantung.

e. Lemak

Sel MSC telah digunakan untuk menginduksi jalur adiposit sehingga

dapat mengakumulasi droplet lemak secara masif. Droplet lemak

autolog ini dapat digunakan untuk keperluan bedah plastik.

f. Repair Tendon

Autolog MSC dapat juga digunakan untuk keperluan tendon repair

seperti tendon Achilles atau Patellar. Hal ini dilakukan dengan

memberikan gel yang mengandung MSC-contracted collagen disekitar

jahitan tendon.

g. Terapi Gen

Beberapa penyakit genetik seperti penyakit polysaccharide storage

atau Osteogenesis imperfecta dapat diberikan terapi Allo-MSCs untuk

mengobati defek genetiknya. Prinsip pengobatannya dengan

II. LOW BACK PAIN

a. Epidemiologi

Aspek epidemiologi low back pain sangat berhubungan dengan fakta kejadian

penyakit di populasi dan faktor – faktor yang berpengaruh.

Low back pain memiliki angka insiden tahunan sekitar 2-5% dengan point of

prevalence 15-25% dan lifetime prevalence lebih dari 50% populasi. (Wang et al,

2014; Gilbert et al, 2013; Singer, 2000)

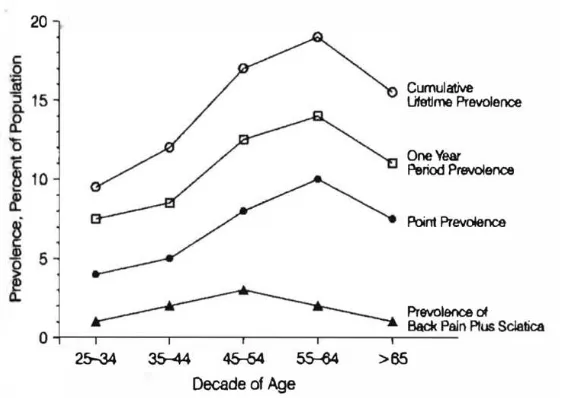

Gambar 4. Grafik prevalensi LBP sesuai sebaran umur

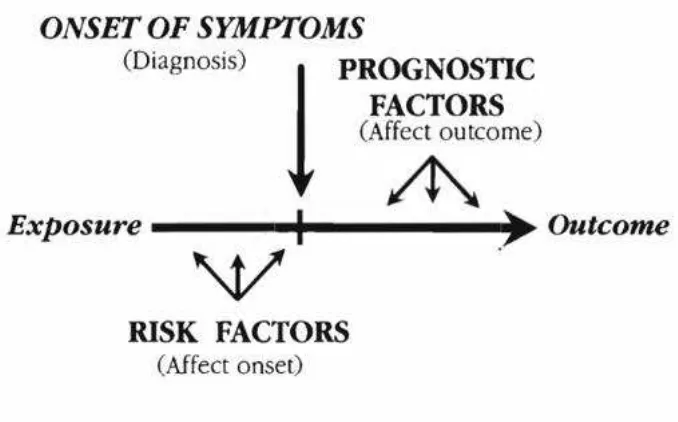

Statistik ini sangat dipengaruhi oleh faktor risiko dan faktor prognostik dari low

back pain itu sendiri. Secara umum, fator risiko dapat mempengaruhi onset

terjadinya low back pain sedangkan faktor prognostik mempengaruhi outcome

Gambar 5. Skema faktor risiko dan faktor prognostik LBP

Faktor risiko merupakan karakteristik demografi, genetik, gaya hidup, pekerjaan,

kebiasaan atau faktor lingkungan lainnya, sedangkan faktor prognostik

merupakan variabel yang mempengaruhi prognosis akhir penyakit ini.

Beberapa faktor yang mempengaruhi insiden low back pain adalah:

1. Umur

Low back pain memiliki prevalensi cukup tinggi pada kisaran umur 35 – 55

tahun. Kondisi diskus intervertebralis mengalami banyak perubahan pada

kisaran umur ini, dimana terjadi perubahan fibrus yang menyebabkan

2. Jenis Kelamin

Insiden low back pain berdistribusi seimbang berdasarkan jenis kelamin

dalam sebaran populasi umum. Namun populasi laki – laki yang mengalami

low back pain lebih banyak daripada perempuan karena sebaran pekerjaan

berat paling banyak pada laki – laki daripada perempuan

Gambar 6. Faktor – faktor yang mempengaruhi insiden LBP

3. Anthropometry dan postur tubuh

Faktor berat badan, tinggi badan, ataupun postur tubuh tidak berhubungan

kuat terhadap terjadinya low back pain

4. Merokok

Merokok dapat meningkatkan risiko terjadinya low back pain. Merokok dapat

mengganggu peredaran darah dan oksigenasi intradiskal sehingga dapat

merokok juga dapat membuat trabekulae diskus menipis dan meningkatkan

tekanan intradiskal.

b. Anatomi

Kolumna vertebralis pada manusia merupakan struktur yang terdiri dari banyak

bagian sebagai suatu unit organ spinal yang terintegrasi. Struktur ini

mengkombinasi kekuatan dan flexibilitas antara tulang vertebra yang rigid dengan

diskus intervertebralis yang secara efisien mengentisipasi stress mekanik yang

terjadi pada organ spinal ini.

Setiap vertebra memiliki 3 komponen fungsional yaitu badan vertebra

yang didesain untuk menyangga berat badan, arkus neural yang didesain untuk

melindungi elemen saraf dan prosesus tulang yang didesain untuk meningkatkan

efisiensi pergerakan otot. Badan vertebra dihubungkan oleh diskus

intervertebralis, dan arkus neural dihubungkan oleh sendi facet (zygapophyseal).

Permukaan diskus vertebra terdiri dari cincin epiphysis dengan plat tulang rawan

hyaline di tengahnya. Cincin epiphysis ini berfungsi sebagai zona pertumbuhan

pada usia muda dan sebagai cincin tempat perlekatan serat – serat annulus.

Sedangkan arkus neural terdiri dari dua pedikel dan dua lamina yang membentuk

pelindung terhadap kauda equina.

b.1. Diskus Intervertebralis

Diskus intervertebralis merupakan jaringan avaskular terbesar dengan

dari 1%, pH yang relatif rendah serta level nutrient yang rendah akibat

terbatasnya proses pertukaran nutrisi dengan produk buangan akibat kurangnya

vaskulatur dan adanya fakta bahwa sel NP menghasilkan energi dari hasil

glikolisis. Kadar GAG yang tinggi dalam diskus juga menyebabkan tingginya

osmolaritas (antara 450 dan 550 mOsm) yang penting dalam membentuk tekanan

penahan tekanan beban mekanik. Sel diskus juga terpapar terhadap beragam

stimulus mekanik termasuk kekuatan tensil dan kompresif, hidrostatik dan

shearing. Kekuatan ini mempengaruhi metabolisme sel diskus agar bisa bertahan

dan beradaptasi pada lingkungan ini.

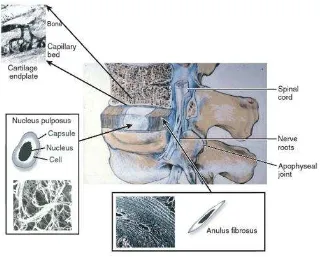

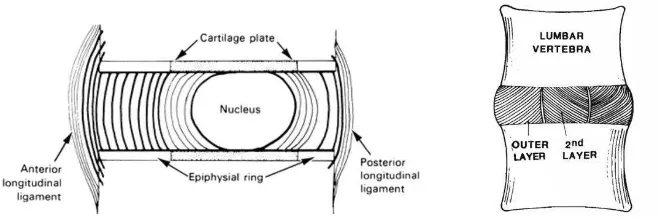

Secara morfologis, diskus intervertebralis terdiri dari 3 regio yaitu central

gelatinous nukleus pulposus (NP), peripheral collaginous annulus fibrosus, dan

superior inferior cartilaginous end-plates (CEPs).

Nukleus pulposus dari diskus intervertebralis berada antara end-plate yang

berdekatan dan membentuk inti diskus seperti hidrogel. Komponen utama NP

adalah proteoglikan (PGs) yang bersifat hidrofilik yang menghidrasi jaringan dan

membentuk konsistensi seperti gel. Sel dewasa dalam NP merupakan sel

chondrocyte-like berbentuk kecil bulat dengan matriks kaya proteoglikan (PGs),

aggrecan dan kolagen tipe II. Sel NP ini memiliki tekanan osmotik yang tinggi

akibat daya tarik kation negatif glycosaminoglycans (GAGs) yang menempel

pada PGs. Sel NP ini juga memiliki kemampuan imbibisi air sehingga dapat

membentuk tekanan hidrostatik yang tinggi, yang disekelilingnya didukung oleh

kolagen tipe I yang kaya akan lamelar anulus fibrous. Hal ini membantu

Gambar 7. Anatomi diskus intervertebralis beserta dengan komponen

strukturalnya

Anulus Fibrosus (AF) mengelilingi NP dan terdiri dari 15 – 25 cincin

konsentris (lamelar) serat kolagen tipe I, II dan III dengan predominan kolagen

tipe I. Serat ini berorientasi 60 derajat terhadap axis vertikal dan berjalan paralel

dalam tiap lamelar. Serat elastin dan PGs juga ada dalam lamella yang dapat

membantu fleksi/ekstensi diskus saat bergerak. Sel AF memiliki morfologi

fibroblastik dengan arah orientasinya sejajar dengan serat kolagen tipe I yang

merupakan sel kondrosit dalam matrix cartilage-like. AF memiliki 2 lapisan yaitu

lapisan luar dan dalam. Lapisan luar (outer lamella) tersusun dari serat fibrus tebal

(inner lamella) memiliki serat lebih halus dengan kurva konveks yang bergabung

dengan kartilago hyalin superior dan inferior.

Gambar 8. Struktur Annulus Fibrosus pada diskus intervertebralis

Sedangkan CEPs membungkus permukaan tulang kortikal dari korpus vertebra

superior dan inferior dan menghubungkan diskus dengan korpus vertebra. CEPs

ini merupakan lapisan hyaline cartilage horizontal tipis dengan tebal kurang dari 1

mm yang berperan membantu aliran nutrisi dan produk buangan antara korpus

vertebra dan diskus intervertebralis dengan aliran darah sistemik.

Diskus ini memiliki peran utama mekanis untuk menghantarkan beban berat

badan dan aktivitas otot melalui kolumna spinalis. Selain itu, diskus ini juga

membantu flexibilitas, membantu gerakan bending, fleksi, ekstensi dan torsi.

Fungsi mekanis diskus didukung oleh matriks ekstraseluler yaitu serat kolagen

tipe I dan II yang berpengaruh terhadap kekuatan tensil diskus, aggrecan yang

merupakan komponen proteoglikan utama diskus yang berperan terhadap hidrasi

jaringan melalui pengaturan tekanan osmotik, dan matriks diskus itu sendiri.

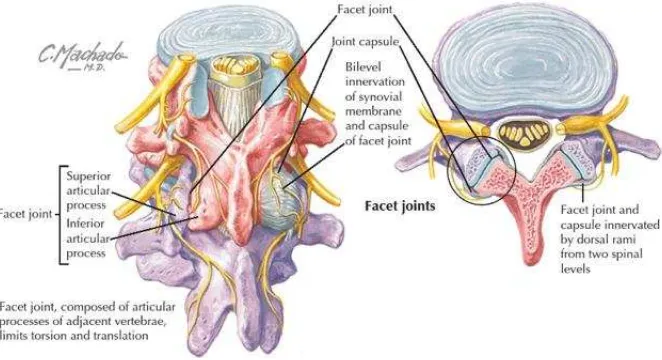

b.2. Sendi Facet (Zygoapiphysial/Interlaminar Joints)

Sendi ini merupakan sendi synovial yang berada di posterolateral kanalis spinalis

dan posterior dari kanalis intervertebralis (foramina).

Prosesus artikular lumbar dan sendi facet awalnya memiliki orientasi penampang

sagital pada segmen lumbar atas dan kemudian berotasi ke penampang koronal

pada segmen lumbosacral. Orientasi kedua sendi facet ini dapat membatasi rotasi

axial kolumna vertebra lumbar sampai < 9 derajat bersama dengan diskus

intervertebralis. Mekanisme pembatasan gerakan ini dapat berupa pembatasan

pasif oleh orientasi sendi facet, dan resistensi kapsul sendi, ligament dan diskus

intervertebralis, serta mekanisme aktif oleh kontraksi otot.

Gambar 11. Orientasi facet joint masing – masing corpus cervical,

Sendi facet merupakan sendi biplanar/diarthrodial yang dibentuk oleh

permukaan konveks prosesus artikuler inferior vertebra atas yang menghadap ke

lateral dengan permukaan konkaf prosesus artikuler superior vertebra bawah

yang menghadap ke medial. Sendi ini mengandung cairan sinovial yang sangat

sedikit dengan kapasitas hanya sekitar 1-2 ml saja. Sendi facet lumbar memiliki

fungsi proteksi diskus terhadap kekuatan geser (shear force), flexi dan rotasi axial.

Transfer kekuatan biomekanik dari satu sendi facet ke sendi facet lain yang

berdekatan muncul melalui beberapa area pembebanan flexi dan extensi yaitu

pada permukaan superior dan inferior sendi facet. Sendi facet normal mampu

menyangga 25% - 40% berat badan.

Anatomi dan biomekanik sendi faset (zygapophyseal) lumbal sangat baik

dijelaskan dengan framework of Kirkaldy-Willis dan tiga tahap degenerasi spinal

oleh Farhan yang dideskripsikan pada tahun 1983. Tiap segmen spinal terdiri dari

diskus intervertebralis di bagian anterior dan sepasang sendi faset di bagian

posterior membentuk komplek tiga sendi (Gambar 2). Diskus dan dua sendi faset

secara progresif melalui tahap disfungsi, mikro dan makro instabilitas, dan

akhirnya stabilisasi; dimana satu sendi mempengaruhi 2 sendi yang lain.

Perubahan degeneratif pada pada satu sendi mempengaruhi biomekanika dari

Gambar 12. Anatomi sendi faset dan diskus intervertebralis. Pada setiap level spinal, sepasang

sendi faset membentuk kompleks tiga sendi atau spinal motion segment

Sendi faset lumbal (zygapophyseal) berjumlah sepasang, sendi synovial

yang sebenarnya yang terdiri dari artikulasi posterolateral antara level vertebra.

(Gambar 3). Setiap sendi terdiri dari prosesus artikularis superior yang besar,

menghadap ke posterior dan medial dengan permukaannya yang cekung dari

vertebra di bawahnya dan prosesus artikularis inferior yang menghadap ke arah

anterior dan lateral dari vertebra di atasnya. Morfologi tiap sendi berbentuk

kirs-kira seperti huruf “C” dan “J”. Sendi faset lumbal mengandung tulang rawan

hialin, membran sinovial, kapsul fibrus, dan ruang sendi dengan kapasitas 1

sampai 2 ml. Keberadaan meniskus (meniscoids) pada sendi faset lumbal telah

banyak ditekankan pada beberapa publikasi. Meniskus tersebut berfungsi untuk

mengkompensasi inkonruitas permukaan sendi dan mengisi ruang yang kosong

Gambar 13. Sendi faset lumbal. IAP, inferior articular process; SAP, superior articular process;

cart, articular cartilage; meniscus

b.3. Ligament dan Otot

Sebagian besar otot pada punggung sangat mempengaruhi postur dan pergerakan

kolumna vertebralis. Otot punggung dapat dibagi menjadi otot ekstrinsik dan

intrinsik.

Otot ekstrinsik lapisan superfisial terdiri dari trapezius, latissimus dorsi,

levator scapulae dan rhomboid menghubungkan anggota gerak atas dengan

kolumna vertebralis. Otot – otot ini dipersarafi oleh rami ventral saraf spinalis.

Sedangkan lapisan intermediet dari otot ekstrinsik terdiri dari otot serattus

posterior yang merupakan otot kuadrilateral tipis yang berada di perbatasan leher

dengan badan. Otot ini berhubungan dengan pergerakan rusuk dan proses

inspirasi.

Otot intrinsik punggung merupakan otot yang terletak pada lapisan dalam

yang terdiri dari kelompok otot dari pelvis ke tulang tengkorak untuk

ujung prosesus spinosus, supraspinosus ligament dan krista median sakrum,

sedangkan di lateral melekat pada prosesus transversus thorakal dan lumbar serta

sudut tulang rusuk. Otot punggung instrinsik ini dibagi lagi menjadi lapisan

superfisial, intermediet dan deep. Otot splenius kapitis dan servisis merupakan

otot yang terletak dibawah trapezius dan diselimuti oleh ligamentum nuchae dan

deep fascia. Otot ini keluar dari ligamentum nuchae dan prosesus spinosus C7

sampai ke Th 6. Otot splenius ini berfungsi membungkus dan menahan otot leher

tetap pada posisinya.

Lapisan intermediet terdiri dari erektor spinae sebagai ekstensor utama

kolumna vertebral yang merupakan kompleks otot masif yang berada di setiap sisi

prosesus spinosus yang membentuk tonjolan prominen pada penampang median

punggung. Serat otot ini dibagi menjadi otot iliocostalis (kolumna lateral),

longissimus (kolumna intermediet) dan spinalis (kolumna medial).

Lapisan dalam dari erektor spinae terdiri dari kelompok otot yang berjalan

oblik yang disebut transverospinalis (semispinalis, multifidus dan rotator). Selain

kelompok otot tersebut, terdapat beberapa otot minor seperti interspinalis dan

intertransversarii yang merupakan otot intersegmental yang menghubungkan tiap

segmen intervertebra. Beberapa kelompok otot – otot yang telah disebutkan di

Gambar 14. Otot Utama yang memproduksi gerakan pada sendi intervertebralis

Badan vertebra bersama dengan diskus intervertebralis dihubungkan oleh

beberapa ligamentum yaitu ligament longitudinal anterior, posterior dan flavum.

Ligament Longitudinal Anterior merupakan ligament fibrus kuat yang

menyelimuti dan menghubungkan aspek anterior badan vertebra dan diskus

intervertebralis yang berjalan dari permukaan pelvis dari sakrum ke tuberkel

anterior atlas. Ligament ini menjaga stabilitas sendi antara badan vertebra dan

mencegah hiperekstensi kolumna vertebralis. Sedangkan Ligament Longitudinal

Posterior berada dalam kanalis vertebralis sepanjang aspek posterior badan

vertebra. Ligament ini menempel ke diskus intervertebralis dan ujung posterior

badan vertebra axis sampai ke sakrum yang berfungsi mencegah hiperfleksi

Ligamentum flavum merupakan interlaminar ligament yang berada di

dalam kanalis spinalis yang menyelimuti dinding dorsalnya. Bagian medial

ligament ini lebih tebal dan menyatukan lamina sedangkan bagian lateral lebih

tipis menyelimuti sendi dan menyatu dengan kapsul fibrus sendi facetnya. Secara

mikroskopis ligamentum flavum terdiri dari serat jaringan ikat elastis sebanyak

80% dan serat kolagen sebanyak 20%. Ligamentum flavum pada dewasa

memiliki sel yang lebih sedikit dengan mayoritas sel fibrosit berbentuk spindel.

Ligamentum flavum paling tebal pada level L4-5 dan L5-S1 dengan ketebalan

bervariasi antara 2 – 10 mm yang divaskularisasi oleh arteri posterior kanalis

vertebralis dan arkus vertebralis. Ligament ini mencegah hiperflexi dan

mempertahankan kurvatura dinding posterior kanalis spinalis tetap halus di semua

posisi dan meluruskan kembali kolumna vertebralis setelah mengalami

pergerakan fleksi. Ligament ini juga berfungsi untuk kapsul pada permukaan

ventral sendi facet dan menjaga saraf spinalis bebas dari kompresi ketika

melewati kanalis intervertebralis saat pergerakan.

b.4. Kanalis Spinalis dan Intervertebralis

Kanalis intervertebralis merupakan struktur osteoligamentosa yang sangat penting

yang keluar dari kanalis spinalis melalui resesus lateral sendi facet dan berjalan

kaudad oblik ke lateral. Di kanal ini ditemukan struktur saraf penting yang sensitif

terhadap nyeri yaitu ganglion dorsal dan serat saraf spinalis, arteri segmental

lumbar cabang spinal, saraf meningeal recurrent, vena proximal pedikel, vena

yaitu entrance zone (area resesus lateral), mid-zone (Blind sublamina zone) dan

exit zone (dekat dengan foramen intervertebralis. Akar saraf lumbar diselimuti

oleh duramater berada pada entrance zone dimana serat saraf spinalis keluar dari

dural sac, sedangkan ganglion akar saraf dorsal dan saraf motorik ventral

(funikulus) berada pada mid-zone yang diselimuti oleh perpanjangan duramater

yang berupa jaringan ikat fibrus, serta saraf spinal perifer yang diselimuti oleh

perineurium berada pada exit zone yang keluar dari kanalis ke lateral. Ganglia

spinalis L5-S1 diklasifikasikan berdasarkan letaknya terhadap kanalis

intervertebralis yaitu intraspinalis bila lebih dari setengah ganglionnya berada

pada kanalis spinalis, intraforaminal dan extraforaminal bila sebagian besar

ganglionnya berada di luar kanalis intervertebralis.

Saat melalui kanalis intervertebralis, terdapat banyak struktur jaringan ikat

dan ligament yang berhubungan dengan kompleks saraf yang melewati. Beberapa

ligament tersebut membentuk dinding kanalis dan exit zone. Perubahan patologis

yang terjadi pada ligament ini atau struktur di dalam kanalis dapat memicu low

back pain. Ligament yang membentuk kanalis intervertebralis meliputi ligament

entrance zone (posterior longitudinal ligament, Hoffmann Ligament dan peridural

membrane), Ligament mid-zone (Kondensasi fascia yang melekat pada akar saraf

ke pedikel dan ligamentum flavum), Ligament exit zone (internal ligaments,

transforaminal ligaments dan external ligaments) serta Ligament post-canal zone

Gambar 15. Tiga zona kanalis intervertebralis dari lumbar spinalis

b.5. Biomekanika

Mobilitas lumbal paling besar pada saat pergerakan fleksi/ekstensi

(mobilitas kumulatif pada segmen L1-L5: 57o) dan terbatas selama lateral bending

(L1-L5: 26o) dan rotasi aksial (L1-L5: 8o) seperti pada gambar 4 dibawah ini.

Pergerakan fleksi/ekstensi lumbal spinalis yang memiliki jangkuan yang luas

menyebabkan gap fisiologis pada sendi faset pada fase akhir gerakan, dan hal ini

dapat mengakibatkan tekanan yang maksimal pada tepi bawah faset inferior

selama ekstensi dan tepi atas faset superior selama fleksi (Gambar 5). Pada posisi

berdiri tegak,sendi faset antara L5 dan sacrum menerima beban ke arah depan

Gambar 16. Pergerakan lumbal spinalis. (A) Fleksi (side) lateral. (B) Fleksi/ekstensi. (C) Rotasi

Gambar 17. Gambaran skematis menunjukkan titik kontak antara faset superior dan inferior

selama pergerakan fleksi/ekstensi. Faset superior mengalami kerusakan terutama pada bagian

superior selama fleksi, (A) faset inferior memberikan tekanan maksimal. Faset inferior mengalami

kerusakan tulang rawan pada bagian superior dan inferior selama ekstensi.

Selama fleksi beban ini meningkat dan dialami juga oleh level spinal di atas

L5-S1. Pada segmen bawah spinal, beban ini lebih besar karena berat badan yang

lebih besar di atas level ini dan juga karena sumbu panjang dari pusat massa

tubuh. Oleh sebab itu, peningkatan area kartilagenus pada sendi faset segmen

lumbal bawah adalah normal sebagai konsekuensi dari Wolf’s law (Tisher et al,

Gambar 18. Beban pada sendi faset lumbal pada posisi berdiri tegak.

Rotasi aksial vertebra lumbal terjadi di sekitar aksis longitudinal yang

melewati sepertiga korpus vertebra bagian posterior dan diskus intervertebralis.

Selama rotasi ini, elemen-elemen posterior vertebra superior yang bergerak ke

arah lateral, berlawanan dengan arah dari rotasi tersebut. Dengan pergerakan ini,

prosesus artikularis inferior dari vertebra ini akan membentur prosesus artikularis

superior vertebra di bawahnya (Gambar 7). Mekanisme hambatan rotasi aksial ini

melindungi diskus intervertebralis dari torsi yang berlebihan (Tisher et al, 2006;

Gambar 19. Rotasi lumbal spinalis. Prosesus artikularis inferior vertebra superior (berwarna

abu-abu) membentur prosesus artikularis superior vertebra inferior pada rotasi aksial.

Diskus intervertebralis lumbal yang sehat mendistribusikan stress kompresi

dan kompresi eksentrik yang sama pada end platenya. Horst dan Brinckmann

mendemonstrasikan diskus yang mengalami degenerasi menerima stress kompresi

eksentrik yang asimetris. Apa yang memulai terjadinya degenerasi diskus masih

belum jelas, namun beberapa abnormalitas pada morfologi diskus mendahului

proses degenerasi. Sejalan dengan proses degenerasi yang terjadi pada diskus

intervertebralis karena proses penuaan dan cedera mikro yang berulang, serat

anular terluar mulai mengalami fragmentasi, memindahkan lebih banyak beban ke

posterior melalui komplek tiga sendi, menyebabkan pergerakan sendi faset yang

berlebihan. Dalam kondisi normal, antara 3% dan 25% beban segmental

ditransmisikan pada sendi faset, presentase ini meningkat sampai dengan 47%

pada sendi yang mengalami degenerasi (Tisher et al, 2006).

Selain diskus intervertebralis dan struktur tulang dari sendi faset, kapsul

normal kurang lebih 1 mm dan melekat 2 mm dari tepi artikuler. Kapsul

membantu membatasi rotasi aksial seperti halnya pergeseran ke belakang pada

saat ekstensi. Walaupun pada awalnya perubahan degeneratif tulang rawan sendi

menyebabkan gerakan sendi faset yang abnormal atau hipermobilitas sendi,

namun pada akhirnnya akan menstabilkan segmen spinal dan membatasi gerakan

yang berlebihan. Tischer dan kawan kawan mendapatkan prevalensi tinggi dari

defek tulang rawan pada sendi faset lumbal cadaver dibandingkan dengan

pembentukan osteofit. Defek ini ditemukan pada tepi lateral dari faset superior

dimana kapsul dorsal melekat pada tempat terjadinya stress yang berlebihan

terutama pada proses degeneratif lanjut. Rotasi segmental yang berlebihan akan

meregangkan bagian posterior dari kapsul sendi yang kontralateral menyebabkan

pembentukan spur tulang sebagai upaya membatasi pergerakan abnormal

(Varlotta et al, 2010).

c. Patologi LBP

Penyebab degenerasi diskus meliputi faktor lingkungan (mechanical over- and

underload, dan penurunan nutrisi) dan faktor genetik (adanya polymorphism pada

gen aggrecan, collagen II dan IX). Perubahan yang terjadi meliputi hilangnya

proteoglycan (PGA), hilangnya serat kolagen, peningkatan fibronectin dan adanya

aktivitas enzimatik dalam diskus (Gilbert et al, 2013; Richardson et al 2007).

Proses biomekanik yang terjadi meliputi pergeseran keseimbangan homeostatik

yang dijaga oleh sel dalam diskus sehingga menyebabkan penurunan anabolisme

pecahnya matriks ekstraseluler (ECM) dari nukleus pulposus yang dapat

menyebabkan dehidrasi jaringan diskus, pembentukan fisura yang meluas sampai

ke anulus fibrosus yang kemudian dapat menyebabkan hilangnya tinggi diskus.

Jumlah sel dalam diskus juga mengalami perubahan (Singer, 2000).

Proses inflamasi juga terjadi dalam diskus. Terjadi peningkatan sitokin

pro-inflamasi termasuk IL-1B, IL-6, TNF-a, dan PGE-2. Peningkatan sitokin ini

menstimulasi ekspresi MMPs, disintegrin dan metalloproteinase dengan

thrombospondin motifs (ADAMTSs). Terdapat peningkatan

MMP-1,-3,-7,-9,-10,-13 dan ADAMTS -1,-4, -5,-9 dan -15 pada nukleus pulposus yang dapat

mendegradasi komponen matriks ekstra seluler. Sintesis agrecan dalam NP akan

menurun dan terjadi pergeseran ekpresi kolagen dari tipe II ke tipe I. Hal ini dapat

menimbulkan penurunan osmolaritas dan dehidrasi NP. Tekanan hidrostatik

dalam NP akan hilang sehingga akan muncul distribusi beban yang abnormal

dimana pembebanan akan lebih tinggi pada AF. Perubahan struktural dan

mekanika ini akan menimbulkan trauma mikro dan herniasi jaringan NP melalui

AF yang cidera. Saat terjadi degenerasi, terjadi juga pertumbuhan (in-growth)

pembuluh darah dan serat saraf nosiseptif ke dalam diskus yang avaskular melalui

AF menyebar ke dalam NP sehingga terjadi infiltrasi sel imun dan terjadi

peningkatan nyeri (Gilbert et al, 2013).

Onset umur dan derajat progresivitas degenerasi diskus bervariasi pada

setiap individu dan stress kronis pada spine dapat memicu atau mempercepat

degenerasi diskus. Perubahan degeneratif yang terjadi sejalan dengan peningkatan

yang berhubungan dengan mikrofraktur kartilago end-plate, perubahan histologis

fokal pada komponen diskus, serta penipisan, osifikasi dan disrupsi pada

end-plate. Pada literatur, degenerasi diskus berkaitan dengan penipisan diskus,

munculnya fisura sirkumferensial akibat mikrotrauma berulang sehingga terjadi

fisura radial dari nukleus ke anulus dan adanya osteofit marginal. Adanya fisura

pada regio posterolateral pada diskus ini akan menyebabkan herniasi nukleus

(Singer, 2000)

Gambar 20. Skema patogenesis perubahan degeneratif pada diskus

intervertebralis dan sendi facet

Degenerasi diskus dapat diklasifikasikan secara patologi menjadi :

Grade 0 : Normal tanpa kebocoran nukleus

Grade 2 : Complete annular tear dan disrupted disc, tetapi tidak terjadi kebocoran

ataupun protrusi diskus sehingga belum terjadi kompresi serat saraf.

Grade 3 : Complete outer annulus (sharpey’s fibers) dan PLL disruption serta

bermacam-macam, namun dapat diklasifikasikan sebagai spondylogenic atau

neurogenic dan viscerogenic, vascular dan psycogenic (Wang et al, 2007).

i. Spondylogenic Back Pain

Spondylogenic back pain dapat didefinisikan sebagai nyeri yang berasal

dari kolumna spinalis dan struktur disekitarnya. Nyeri diperparah dengan

aktivitas umum dan spesifik dan mereda dengan istirahat. Nyeri dapat

berasal dari lesi pada komponen tulang dari kolumna spinalis, perubahan

pada sendi sacroiliac atau yang sering terjadi perubahan yang terjadi pada

soft tissue seperti diskus, ligament dan otot.

ii. Neurogenic pain

Regangan, iritasi, atau kompresi akar saraf lumbal biasanya akan

menyebabkan nyeri menjalar ke salah satu atau kedua extremitias inferior.

Lesi pada sistem saraf pusat seperti tumor thalamus dapat menyebabkan

nyeri kausalgia, dan iritasi arachnoid dari berbagai penyebab seperti

patologis yang memberikan kebingungan dalam hal diagnosis diantaranya

neurofibroma, neurilemmoma, ependymoma dan kista dan tumor yang lain

pada akar saraf. Lesi ini biasanya muncul pada lumbal atas yang kadang

tidak bisa dilihat dengan pemeriksaan CT scan dan MRI potongan sagital.

Riwayatnya susah dibedakan dengan penekanan akar saraf oleh karena

herniasi diskus. Namun, kebanyakan pasien melaporkan adanya riawayat

bangun pada malam hari dan berjalan-jalan untuk mengurangi keluhannya.

iii. Viscerogenic Back Pain

Viscerogenic back pain dapat berasal dari kelainan pada ginjal atau viscera

dalam pelvis, lesi dari lesser sac, dan tumor retroperitonea (Fig 2.2).

Anamnesis yang teliti akan dapat menemukan gejala lain tergantung organ

mana yang terlibat. Riwayat viscerogenic pain dapat dibedakan dari

kelainan kolumna spinalis oleh satu gejala penting. Nyeri tidak diperparah

dengan aktivitas dan tidak berkurang dengan istirahat.

iv. Vascular Back Pain

Aneurisma aorta abdominal atau peripheral vascular disease (PVD) dapat

menyebabkan nyeri punggung atau gejala sciatica. Aneurisma abdominal

dapat muncul sebagai nyeri lumbal yang dalam yang tidak behubungan

dengan aktivitas (Fig 2.3). Insufisiensi arteri gluteal superior dapat

menimbulkan buttock pain dengan karakter klaudikasio, dimana

diperparah dengan berjalan dan berkurang saat diam berdiri. Nyeri dapat

menjalar ke extremitas inferior. Namun, nyeri tidak dipresipitasi oleh

v. Klaudikasio intermiten berhubungan dengan PVD dapat menyebabkan

nyeri seperti sciatica, namun riawayat nyeri yang diperparah dengan

berjalan dan berkurang pada saat diam berdiri membuat klinisi mencari

tanda lain dari PVD. Gejala yang berhubungan dengan PVD dapat

menyerupai stenosis spinal. Pasien dengan PVD sering mengeluh nyeri

dan kelemahan pada extremitas inferior, yang dicetuskan dengan berjalan

dekat. Pada stenosis spinal, satu gejala yang dapat membedakan yaitu

nyeri tidak berkurang dengan diam berdiri.

e. Diagnosis

Pada diagnosis pasien dengan LBP, terdapat 3 pendekatan utama yang dapat

dilakukan terhadap pasien yaitu anamnesis terhadap keluhan nyeri (kualitas,

lokasi dan derajat berat ringannya), investegasi struktur personalitas, dan

identifikasi klinis terhadap tanda dan gejala.

e.1. Anamnesis

Anamnesis terhadap pasien meliputi umur, pekerjaan, pengobatan, trauma

sebelumnya, onset nyeri, karakteristik nyeri, lokasi nyeri, ada tidaknya gejala

neurologis (kesemutan atau kelemahan). Perlu digali keluhan nyeri secara

mendalam terkait kualitasnya (nyeri tusuk, nyeri dalam, nyeri terbakar, rasa

seperti tusukan jarum (pins & needles) dan keluhan tebal). Frekuensi nyeri juga

perlu ditanyakan, apakah sekali sebulan, seminggu, setiap hari, sering atau

konstan. Lengkapi pula skala nyeri dengan visual analogue scale. Hal ini penting

morning stiffness berhubungan dengan ankylosing spondylitis atau perubahan

degeneratif mekanis (diskogenik low back pain). Bila berjalan atau berdiri lama

menyebabkan low back pain, maka kemungkinan terjadi spinal stenosis karena

posisi tersebut memicu herniasi diskus. Nyeri yang muncul sering pada malam

hari dapat disebabkan oleh osteoid osteoma.

Gambar 21. Skema anamnesis nyeri pada penderita LBP

e.2. Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik dapat dilakukan secara sistematik. Pemeriksaan ini dilakukan

untuk mengetahui segmen spinal atau struktur lain yang terlibat terhadap adanya

keluhan nyeri. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan observasi (Look), kemudian

palpasi (Feel) dan pergerakan (Movement). Pada observasi dapat dilakukan

posterior superior iliac spine level, dan alignment tulang belakang pada frontal

plane (skoliosis atau lateral shift) dan dari samping untuk mengobservasi thoracic

kyphosis, lumbar lordosis, pelvic tilt dan hip and knee position (fleksi hip,

hiperekstensi lutut). Pada palpasi, perlu dilakukan pemeriksaan kualitas kulit,

temperatur, palpasi otot paravertebral untuk mengetahui adanya tension atau

spasme, palpasi prosesus spinosus untuk mencari adanya nyeri atau tonjolan

abnormal, dan palpasi ligamen

supraspinous. Hasil palpasi harus disesuaikan dengan keluhan dan hasil

pemeriksaan lainnya. Pada pemeriksaan pergerakan dapat dilakukan pemeriksaan

terhadap pergerakan aktif dan pasif. Pemeriksaan pergerakan aktif dilakukan

untuk mencari rentang dan kualitas pergerakan (ROM) dan pergerakan apa yang

memicu nyeri. Lakukan observasi nyeri saat pertama kali gerakan dimulai, tunjuk

nyeri pertama kali dirasakan atau dirasakan meningkat, keterbatsan pergerakan,

cari hal yang dapat menghambat pergerakan aktif (nyeri atau kaku), kualitas

pergerakannya seperti kecepatan, ritme, deviasi normal atau restriksi segmental

serta nyeri yang muncul saat melakukan pergerakan kembali ke posisi semula.

Pemeriksaan terhadap status neurologis juga diperlukan. Test yang dapat

dilakukan berupa pemeriksaan terhadap kekuatan otot, refleks dan sensoris.

Pemeriksaan ini dapat dilakukan secara spesifik bila terdapat adanya perubahan

sensasi, parasthesia, kelemahan otot atau nyeri yang menjalar (radiating pain).

Pemeriksaan kekuatan otot dapat dilakukan secara isometrik. Pemeriksaan ini

dapat dilakukan seperti pada gambar berikut. Pada posisi berdiri dapat dilakukan

dilakukan pemeriksaan otot iliopsoas (L2), quadriceps (L3/4), tibialis anterior

(L4), dan ekstensor hallucies longus (L5), sedangkan pada posisi prone dapat

dilakukan pemeriksaan terhadap fungsi otot gluteus maximus/medius (S1) dan

hamstrings (S2).

Gambar 22. Range of motion pada extremitas bawah beserta serat saraf

Refleks dapat dikerjakan 5 – 6 kali dan dibandingkan antara sisi kiri dan kanan.

Hilangnya respon refleks saat repetisi test mengindikasikan adanya kompresi awal

serat saraf dan gangguan inervasi. Sedangkan kehilangan total refleks

mengindikasikan kompresi signifikan serat saraf dan bila terjadi bilateral maka

mengindikasikan adanya central disc protusion. Peemeriksaan refleks rutin yang

dilakukan adalah refleks adductor magnus (L2,3,4), Patella tendon (L3,4), Gluteus

minimus/tendon fascia latae (L4,5), semitendinous (L5, S1), Achilles' tendon

(S1), dan refleks plantar cutaneous (S2). Test tambahan untuk skrining spinal cord

atau cauda equina dapat dilakukan test babinski dan ankle clonus. Kekuatan otot

dan refleks diinterpretasikan sesuai dengan grade kekuatan otot dan refleks.

Gambar 23. Grading kekuatan otot dan refleks pada extremitas bawah

Nyeri akibat kompresi serat saraf dapat berhubungan dengan perubahan sensasi

kulit sesuai dengan dermatome. Ketika gejala parasthesia atau tebal muncul, test

sensoris dapat dilakukan untuk mengetahui atau mengidentifikasi segmen tulang

belakang yang mengalami kelainan. Sentuhan ringan dan sensasi tumpul/tajam

Ketika terdapat keluhan nyeri yang menjalar (radicular pain) ke pantat atau kaki,

terdapat test tambahan yang perlu dilakukan untuk mengetahui mobilitas relatif

jaringan neural dalam kanalis vertebra, foramen vertebra dan sepanjang jalur

perifer. Test yang dilakukan dapat berupa test provokasi nyeri dan

test/pemeriksaan neurologis. Test provokas nyeri dilakukan untuk mengisolasi

dan menekan struktur anatomis dan bila nyeri akan mengimplikasikan sumber

nyeri. Untuk lumbar, test ini berupa penekanan berulang pada prosesus spinosus,

kombinasi tekanan ekstensi dan lateral bending pada sendi facet (Kemp’s test)

atau stressing mekanik pada sendi sacroiliac yaitu Faber-Patrick, Gaenslen’s dan

Yeoman’s Test.

Pemeriksaan neurologis dapat dilakukan dengan nerve root tension tests

yaitu Straight Leg Raising (SLR) untuk serat saraf sciatic (L5/S1) dan

Heel-to-Buttock test untuk femoral nerve (L4). SLR memiliki sensitivitas tinggi tetapi

spesifisitas rendah. Crossed leg atau well leg raise test memiliki sensitivitas

rendah tetapi memiliki spesifisitas rendah terhadap herniasi diskus. Meskipun

false negative tinggi, tetapi ia memiliki indikasi kuat terhadap prolapsus diskus

Gambar 24. Skema pemeriksaan fisik neurologis LBP dengan herniasi diskus

L3,4,5, S1

e.3. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang merupakan pemeriksaan tambahan yang diperlukan untuk

mendukung diagnosis. Beberapa modalitas pencitraan yang dapat dilakukan

memiliki beberapa keuntungan dari segi ketersediaan, biaya, dan bisa dengan

cepat diinterpretasikan. Namun foto polos ini memiliki keterbetasan yaitu tidak

bisa memberikan informasi tentang status soft tissue, ketidaksensitifan relatif

terhadap kerusakan tulang, dan kurangnya informasi terhadap sumsum tulang,

elemen neural dan membran intraspinal, diskus intervertebralis, ligamen dan

jaringan paraspinal. Foto dapat diambil dengan posisi AP, Lateral, Oblique, stress

view (fleksi-ekstensi) dan koronal (latreal bending). Pencitraan yang lain meliputi

myelografi, diskografi, facet arthrografi, CT-Scan, MRI, videofluoroscopy, USG

dan angiografi.

CT-scan dapat digunakan pada beberapa kelainan lumbar seperti spinal

stenosis, tumor tulang dan saraf, infeksi, kongenital, post-op, trauma dan lesi

paraspinal. Modalitas ini bersifat non invasif, memiliki resolusi tinggi untuk

menampilkan gambaran detail soft tissue dan tulang pada beberapa penampang

dan densitas. Sedangkan MRI memiliki 3 keuntungan utama yaitu tidak

menggunakan radiasi ion, non invasif dan dapat memberikan informasi gambar

soft tissue dengan sangat detail. MRI dapat memberikan gambaran tentang

struktur internal dan perubahan biomekanik dalam diskus intervertebralis dan

elemen sarafnya. Namun MRI masih belum bisa mengidentifikasi dengan baik

elemen gas, deposit kalsium, osteofit, stenosis tulang dan fraktur. Pasien yang

besar, klaustrofobia dan yang memiliki implant metalik juga memiliki

f. Penatalaksanaan

f.1. Terapi non operatif

Sekitar 80% pasien dengan LBP memberikan respon pada terapi non operatif.

Pada kebanyakan kasus, hal ini memungkinkan pasien untuk kembali pada

aktifitas sehari-hari mereka yang normal (Singer, 2000).

Elemen primer untuk terapi non operatif adalah kontrol aktifitas fisik.

Beberapa hari awal, bed rest mungkin diperlukan pada HNP akut. Posisi semi

Fowler, dimana hip dan lutut fleksi, meminimalkan tekanan intradiskus dan

mengurangi tension pada akar saraf. Setelah nyeri akut berkurang, pasien

perlahan-lahan melakukan mobilisasi. Duduk dibatasi karena hal ini menigkatkan

tekanan pada akar saraf. Ambulasi ditingkatkan secara bertahap, selama latihan,

dimana hal ini dapat meningkatkan kekuatan perut dan punggung .

Terapi obat-obatan, termasuk pelemas otot dan NSAID dapat juga

digunakan. Gejala low back pain dan radikulopati dipengaruhi oleh respon

inflamasi pada HNP itu sendiri. Nyeri yang dialami pasien akan berkurang bila

inflamasinya terkontrol. Terdapat sedikit rasa kesemutan pada ekstremitas yang

terlibat, namun hal ini masih dapat ditoleransi oleh pasien. Bila NSAID tidak

adekuat mengontrol nyeri, terapi steroid jangka pendek dapat dicoba. Pelemas

otot digunakan pada pasien dengan kontraktur otot yang tidak terkontrol yang

berkaitan dengan kompresi pada akar saraf. Kebanyakan obat ini memberikan

Terapi alternatif yang lain yaitu injeksi steroid epidural. Obat disuntikkan

secara langsung ke dalam ruang epidural, dekat dengan area kompresi akar saraf.

Injeksi epidural sebesar 40% efektif mengurangi nyeri radikuler. Efek maksimal

didapatkan dalam waktu 2 minggu. Injeksi ini dapat diulang satu atau dua kali bila

selama evaluasi menunjukan perbaikan (Singer, 2000; Raj P., 2008).

f.2. Prosedur Minimal Invasif

Prosedur minimal invasif dapat dilakukan sebagai alternatif terhadap intervensi

operatif (Raj P., 2008). Ada 3 jenis prosedur minimal invasif yang dapat

dilakukan yaitu:

a. Annuloplasty

i. Intradiscal Electrothermal Therapy (IDET)

ii. Radiofrequency Posterior Annuloplasty (RFA)

iii. Biacuplasty

b. Percutaneous Disc Decompression

i. Laser Discectomy

ii. Radiofrequency Coblation (plasma discectomy)

iii. Mechanical Disc Decompression (Decompressor)

iv. Manual Percutaneous Lumbar Discectomy (PLD)

f.3. Terapi Operatif

Terapi operatif hanya dikerjakan pada pasien yang gagal dengan pendekatan

konservatif. Pasien yang menderita nyeri persisten, gejala radikuler, dan hasil

pemeriksaan fisik yang abnormal, sama halnya dengan ditemukan proses

patologi pada pemeriksaan radiografi merupakan kandidat untuk diberikan

intervensi operatif. Bila frekuensi dan intensitas serangan cukup parah

mengganggu kemampuan pasien dalam melakukan aktifitas sehari-hari dan

bekerja, terapi operatif mungkin diperlukan.

Terapi operatif dapat berupa operasi dekompresi yang memiliki

tujuan utama menghilangkan struktur yang ada pada kanalis neural yang

menjadi penyebab neural impingement (kompresi serat saraf). Dekompresi

dapat dibagi menjadi 2 tipe yaitu discectomy dan laminectomy. Discectomy

dilakukan dengan eksisi diskus intervertebralis sambil mempertahankan

integritas struktural dari diskus yang tersisa. Prosedur ini juga dilakukan

untuk mencegah progresivitas penyakit, menurunkan proses inflamasi akut

temporer, serta mengurangi iritasi neural. Sedangkan laminectomy adalah

prosedur removal dari lamina bersama dengan prosesus spinosus yang terkait.

Laminotomy juga bisa dilakukan sebagai alternatif melalui partial removal

lamina dan mempertahankan aspek posterior (prosesus spinosus).

Laminoplasty juga dapat dilakukan dengan jalan memotong hanya satu sisi

lamina agar bagian sisi yang lain dapat berayun ke posterior seperti engsel

sehingga tidak ada menghilangkan tulang (Raj P., 2008; Dagenais, Haldeman,

Terapi operatif lainnya adalah dengan melakukan fusi dan

arthroplasti diskus. Fusi dilakukan apabila terdapat keluhan nyeri persisten

disertai dengan instabilitas seperti spondylolisthesis degeneratif, DDD,

isthmic spondylolisthesis, spondylosis atau failed back surgery syndrome.

Prosedur ini dilakukan dengan menggabungkan struktur tulang anatomis pada

lumbar spine yang memiliki pergerakan yang eksesif atau berkontribusi

terhadap munculnya keluhan. Tipe fusi tergantung approach yang dilakukan.

Fusi posterior dilakukan pada approach posterior meliputi posterior lateral

intertransverse fusion surgery (PLF), posterior lumbar interbody fusion

surgery (PLIF) dan transforaminal lumbar interbody fusion surgery (TLIF).

Sedangkan pada fusi anterior dilakukan pada anterior approach dengan

anterior lumbar interbody fusion surgery (ALIF). Arthroplasty diskus

merupakan prosedur penggantian diskus intervertebralis melalui operasi

dekompresi anterior dan diganti dengan diskus artifisial yang biasanya terdiri

dari 2 plat metal dengan polyethylene core glides. Arthroplasty dilakukan

pada pasien muda dengan LBP kronis dengan isolated degeneratif disc untuk

mempertahankan ROM maksimal sambil mengembalikan stabilitasnya.

Namun diskus prosthetic potensial menjadi tidak stabil, meningkatkan risiko

cidera medula spinalis, dan partikelnya dapat memicu inflamasi (Raj P., 2008;