STUDI

KONSERVASI LUKISAN GUA PRASEJARAH DI

MAROS DAN PANGKEP

OLEH :

YUDI SUHARTONO, MA

YUDHI ATMAJA H.P

RIYANTO P LAMBANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat RahmatNyalah kami berhasil menyelesaikan studi dengan judul Konservasi Lukisan Gua Prasejarah Di Maros dan Pangkep. Dalam studi ini diuraikan antara lain mengenai kondisi keterawatan lukisan gua prasejarahb yang ada di Kabupaten Maros dan Pangkep.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Balai Konservasi Peninggalan Borobudur selaku atasan kami, yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melakukan studi ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Dr. Nuryono, dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam UGM selaku Nara Sumber, yang telah memberi arahan dan masukan pada penelitian ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Propinsi Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara berserta seluruh jajarannya yang banyak membantu kami selama kami berada di Makasar, Maros dan Pangkep. Selain itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Kami menyadari hasil studi ini belum sempurna dan masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi kesempurnaan studi ini. Semoga studi dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Borobudur, Akhir September

Mengetahui

Kepala Balai Konservasi

Peninggalan Borobudur Ketua Tim Studi

Drs. Marsis Sutopo, M.Si Yudi Suhatono, MA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ………. ii

BAB I PENDAHULUAN ………. 1

1.1. Latar Belakang ………..………. 1

1.2. Permasalahan ………..

3

1.3. Tujuan Penelitian ………....

3

1.4. Ruang Lingkup Penelitian ...

4

1.5. Tinjauan Pustaka ... 4

1.4.. Metodologi Penelitian ………. 11

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN………

14

2.1. Lingkungan Gua di Kabupaten Maros dan Pangkep ……….

14

2.2. Situs Gua Prasejarah di Kabupaten Maros ………...…….

16

2.3. Situs Gua Prasejarah di Kabupaten Pangkep ………...

29

BAB III. KONDISI KETERAWATAN LUKISAN GUA ………..

42

3.1. Kerusakan dan Pelapukan Pada Lukisan Gua ……….

42

3.2. Evaluasi Pelaksanaan Konservasi Yang Pernah dilakukan

di Lukisan Gua……...

46

A. Konservasi Lukisan Gua Oleh Samidi ...

46

B. Evaluasi Pelaksanaan Konservasi Oleh Samidi ...

49

BAB IV. ANALISA DATA

4.1. Analisa Laboratorium ...

54

A. Uji Bahan Pengganti Lukisan Gua ...

54

B. Uji Bahan Pengganti Permukaan Dinding Gua ...

57

C. Uji Kekuatan Bahan Pengganti Lukisan dan Bahan Permukaan

D. Ui Petrografi ...

61

E. Uji Di Laboratorium Kimia ...

61

4.2. Pembahasan ...

65

A. Bahan Lukisan ...

65

B. Bahan Pengganti Lukisan Gua ...

68

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan ……….. 72

4.2. Rekomendasi ………..

73

DAFTAR PUSTAKA ………..………... 74

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia kaya akan sumberdaya alam maupun sumberdaya budaya yang bisa digunakan untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Kekayaan sumber daya budaya dapat berupa fisik maupun non fisik. Salah satu kekayaan tersebut adalah sumberdaya arkeologi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sumberdaya arkeologi atau benda cagar budaya beserta situsnya adalah sisa-sisa hasil budaya fisik peninggalan nenek moyang yang masih dapat dilihat di muka bumi sampai saat ini. Sumberdaya arkeologi tersebut merupakan warisan budaya dan merupakan data yang sangat penting untuk rekontruksi sejarah serta mengetahui proses perubahan masa lalu. Scovil, Gordon dan Anderson (1977 dalam Tjahjono, 1996) mengatakan bahwa sumberdaya arkeologi adalah semua bukti fisik atau sisa budaya yang ditinggalkan oleh manusia masa lampau pada bentang alam tertentu yang berguna untuk menggambarkan, menjelaskan, serta memahami tingkah laku dan interaksi mereka sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perubahan sistem budaya dan alamnya. Pendapat yang hampir sama juga dikemukan oleh Subroto (1994) yang mengatakan bahwa sumberdaya arkeologi (benda cagar budaya dan situs) merupakan petunjuk bahwa di tempat tersebut pernah dilakukan aktivitas-aktivitas tertentu oleh suatu kelompok masyarakat dan lokasi tempat keberadaannya dapat memberikan gambaran tentang lingkungan alam dan penguasaan teknologi masyarakat pendukung situs tersebut.

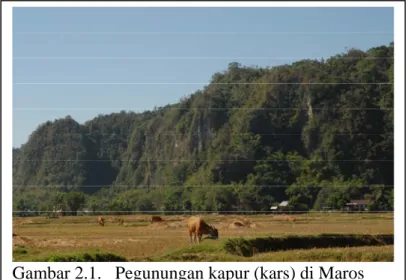

Salah satu kawasan yang memiliki banyak sumberdaya arkeologi adalah kawasan pegunungan kapur Maros dan Pangkep di Propinsi Sulawesi Selatan. Di kawasan pegunungan kapur (kars) terdapat gua-gua yang pada masa prasejarah dihuni oleh manusia. Terpilih gua sebagai tempat bermukim manusia tidak terlepas dari tersedianya sumberdaya alam yang terdapat pada lingkungan sekitar gua. Sumberdaya alam tersebut adalah tersedianya kebutuhan akan air, tersedianya tempat-tempat yang diperlukan untuk bergerak (pantai, rawa, sungai, dan hutan), tersedianya sumber makanan (flora dan fauna), serta kemudahan dalam

sudah tidak mencukupi, tidak tertutup kemungkinan gua tersebut ditinggalkan. Mereka mencari daerah baru yang memiliki sumberdaya alam yang melimpah (Budiarto, 1996). Di samping itu, pemilihan gua juga didasarkan pada pengetahuan manusia bahwa gua merupakan tempat yang cukup ideal untuk bermukim, karena dapat melindungi mereka dari sinar matahari, hujan, serta gangguan binatang buas (Drajat, 1986).

Selain sebagai tempat tinggal, dinding-dinding gua digunakan sebagai media untuk mengekspresikan pengalaman, perjuangan dan harapan hidup manusia dalam bentuk lukisan gua (Stern, 1973 dalam Linda, 2005). Seni lukis pertama kali lahir ketika manusia mulai diliputi oleh rasa iseng dan juga rasa takut terhadap lingkungannya, lebih-lebih setelah mereka tinggal di dalam gua atau ceruk. Rasa iseng tersebut diduga diawali dengan usaha meniru bekas garutan kuku binatang pada dinding gua atau ceruk, yang kemudian tanpa disadari telah menghasilkan bentuk-bentuk yang dikehendaki, antara lain model binatang dan bayangan tangan atau cap tangan. Bentuk-bentuk tersebut dianggap sebagai asal mula lukisan. Selain itu penggambaran garis-garis imajinasi dalam bentuk binatang menunjukkan bahwa si pelukis atau si pemburu pada waktu itu mulai tergerak hatinya oleh dorongan rasa yang artistik (Kosasih, 1987).

Lukisan gua di Indonesia diketahui berkembang pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut (Kosasih, 1983). Menurut R.P. Soejono (1993 dalam Permana, 2008) manusia penghuni gua di Indoneisia berasal dari ras Mongoloid dan Australomelanesoid yang berkembang pada masa neolitik atau masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut Dari penelitian terhadap rangka manusia hasil temuan di beberapa tempat, diketahui bahwa temuan rangka di Sumatera, Jawa dan Nusa Tenggara berasal dari ras Australomelanesoid, dan hanya di Sulawesi Selatan yang menunjukkan ciri ras Mongoloid. Menurut H.R. Van Hekeren (1972 dalam Permana, 2008) kemungkinan besar kehidupan gua di Sulawesi Selatan berlangsung sejak pertengahan atau penghujung kala Pleiostosen akhir yakni sekitar 50.000 hingga 30.000 tahun sebelum Masehi.

Setelah ribuan tahun ditinggalkan, kini lukisan dinding gua di Kabupaten Maros dan Pangkep telah banyak mengalami kerusakan karena proses pelapukan dan pengelupasan kulit batuan terus berlanjut. Lukisan pada dinding gua

pengelupasan juga terjadi retakan mikro dan makro. Di samping itu di beberapa tempat warna lukisan memulai memudar terutama lukisan yang terletak di bagian dinding depan mulut gua. Demikian pula proses inkrastasi (pengendapan kapur) terus berlanjut, hampir semua gua terjadi proses pengendapan kapur pada kulit batuan gua, coretan spidol dan goresan benda tajam juga banyak dijumpai (Said, dkk, 2007).

Melihat kondisi lukisan gua prasejarah di Kabupaten Maros dan Pangkep yang telah banyak mengalami kerusakan, dan sering upaya pelestariaannya sebagai sumberdaya arkeologi yang tidak dapat diperbaharui, maka perlu dilakukan kajian yang mendalam tentang berbagai jenis permasalahan yang terdapat pada lukisan dinding gua.

1.2. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka permasalahan yang muncul pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana permasalahan kerusakan yang terdapat pada lukisan gua prasejarah di Maros da Pangkep dan faktor-faktor apa yang menyebabkan kerusakan yang terjadi pada lukisan tersebut ?

2. Apa saja bahan yang digunakan untuk melukis lukisan gua dan bahan pengganti apa yang aman dan dapat digunakan untuk merekontruksi lukisan gua yang mengalami kerusakan ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang diajukan, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui permasalahan dan faktor-faktor peyebab kerusakan yang terjadi pada lukisan gua di Maros dan Pangkep

2. Untuk mengetahui bahan yang digunakan oleh manusia prasejarah dalam membuat lukisan pada dinding gua di Maros dan Pangkep.

3. Untuk mencari alternatif bahan pengganti yang aman dan dapat digunakan dalam upaya merekontruksi lukisan gua yang telah hiilang dan mengalami

1.4. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan penelitian maka ruang lingkup penelitian ini adalah lukisan yang terdapat pada gua-gua prasejarah di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini terfokus pada gua-gua yang telah mengalami kerusakan yang cukup parah terutama pada lukisan yang terdapat pada dinding gua. Penetapan fokus penelitian diperlukan agar pengkajian terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dapat tercapai sesuai dengan tujuan penelitian (Muhadjir, 2002 : 148).

1.5. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang kawasan Kars

Kars (bahasa Inggris : karst, bahasa Italia : carso, bahasa Slovenia : kars) adalah nama suatu daerah di timur laut kota Trieste, Slovenia. Kekhasan bentang alamnya, Cvijic, geologiawan abad 19 yang meneliti daerah itu mengabadikan dengan istilah kars. Kars diartikan sebagai bentuk bentang khas yang berkembang di suatu kawasan batuan karbonat atau batuan lain yang mudah larut dan telah mengalami proses kartifikasi sampai pada kondisi tertentu. Kekhasan ini antara lain dapat dilihat dari fenomena yang ada di permukaan (exokarst) dan di bawah permukaan (indokarst)

Berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 1456/K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Kars, memberikan definisi bahwa kars adalah bentukan bentang alam pada batuan karbonat yang bentuknya sangat khas, berupa bukit, lembah, dolin dan gua. Sedangkan kawasan kars adalah kawasan batuan karbonat (batu gamping dan dolomit) yang memperlihatkan morfologi kars (Hermawan, 2005).

Sejumlah bentukan khas dari kawasan kars yang disebutkan di atas memiliki pengertian sebagai berikut, seperti yang dijeaskan oleh Tim Geologi Kuarter dan Lingkungan pada tahun 2003 (Hermawan, 2005).

1. Bukit-bukit berbangun kerucut (conical hills) berpuncak melengkung (sinusoid hills), dan pepino hills.

musiman. Beberapa lembah kering sering berakhir pada sebuah ponora atau mulut sistem perguaan (blind valley). Gua-gua yang berkembang di sepanjang dinding lembah memiliki arti arkeologi, karena pernah dihuni oleh manusia masa prasejarah dan meninggal jejak budaya seperti lukisan gua dan alat-alat batu.

3. Dolina, yaitu lekuk topografi berbangun membulat atau melonjong yang umumnya tertutup, dengan ukuran beragam. Lekuk tofografi ini tersebar di banyak tempat, di antara bukit dan perbukitan gamping. Oleh karena merupakan suatu segmen rendahan, maka dolina akan berfungsi menjadi tempat pengendapan terra rossa yang diangkut oleh air larian selama musim hujan dari bagian lereng dan puncak perbukitan di sekitarnya. Penduduk setempat memanfaatkan lapisan tanah ini untuk bercocok tanam, sehingga sebagian besar dolina merupakan lahan pertanian kering atau tegalan. Pada dolina yang berumur tua seluruh dasarnya telah tertutup tanah, sehingga mempunyai permukaan yang rata dan luas. Bentuk dolina mungkin tidak akan tampak lagi, dan bukit-bukit batu gamping seolah-olah tumbuh di atas daratan.

4. Telaga kars berbagai ukuran, yang tersebar di banyak tempat. Telaga itu merupakan akumulasi air hujan di permukaan, yang mengisi lekuk-lekuk topografi di antara bukit batu gamping. Kumpulan air juga berasal dari mata air yang sering dijumpai di pinggiran lekuk topografi. Mendasarkan pada sifatnya, dijumpai telaga yang berair sepanjang tahun (perenial) dan musiman. Telaga perenial berbentuk lapisan terrra rossa yang besifat kedap air cukup tebal, sehingga mampu menutup sistem percelah retakan atau lubang lari air yang terdapat di bagian dasar lekuk topografi. Sedangkan lapisan terra rossa hanya tipis, sehingga ada retakan atau lubang lari yang tidak tertutupi, akan mempengaruhi akumulasi air yang membentuk telaga musiman.

5. Ponora atau swallow hole atau mulut-mulut sistem perguaan yang terdapat di ujung lembah kering (blind valley), yang berfungsi sebagai lubang lari air. Lubang lari itu menjadi tempat masuknya aliran permukaan, terutama di musim hujan, sehingga kehadirannya akan memperbanyak luah sistem air bawah tanah yang terdapat di jalur percelahan retakan, rongga dan sungai

6. Gua, yang tersebar hampir merata di seluruh segmen batu gamping berfasies terumbu. Ketebalan lapisan batu gamping yang cukup menyebabkan gejala endokars itu dapat berkembang dengan baik. Fungsi gua merupakan komponen utama pembentuk nilai startegisnya yang beragam. Sebagian besar gua memiliki fungsi sebagai lubang lari air permukaan pada musim hujan, sehingga kehadirannya mendukung dan memenuhi fungsi hidrologi umum kawasan kars. Gua-gua berair mempunyai manfaat sebagai sumber air bersih, terutama pada musim kemarau. Gua yang menjadi hunian aneka jenis walet, seriti dan kelalawar memiliki fungsi bioekonomi dan bioskosistem yang mepunyai aspek keanekaragaman hayati gua (biospleleologi). Nilai ekonomi lainnya berasal dari aspek estetika aneka jenis speleotem di dalamnya, sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi gua wisata. Gua yang mengawetkan temuan arkeologi merupakan situs penting yang perlu dilindungi keberadaannya.

Samodra (2001) menyatakan bahwa kawasan kars merupakan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui dan sangat peka terhadap segala bentuk perubahan. Pembentukan kars membutuhkan waktu yang sangat lama, ribuan hingga ratusan tahun, sementara umur manusia maksimal hanya puluhan tahun. Daya dukung kawasan kars yang rendah dan sangat sukar diperbaiki bila mengalami kerusakan. Kerusakan itu dapat disebabkan aktivitas penambangan, pertanian, dan pembangunan infrastuktur yang berlebihan. Musim kering yang panjang dan minimnya kuantitas air di permukaan pada wilayah kars menyebabkan keseterdiaan air menjadi faktor penting yang tidak hanya berguna bagi manusia tetapi juga diperlukan oleh kawasan itu sendiri dalam mempertahankan bentang alamnya.

Gua merupakan salah satu bentukan yang mempunyai nilai fungsi dan arti tersendiri. Proses pembentukan gua membutuhkan waktu ratusan sampai ribuan tahun untuk mencapai kondisi seperti sekarang. Pola ini berakhir pada bentukan sungai ataupun danau bawah tanah. Pada sungai gua bawah tanah terdapat ornamen-ornamen gua yang sangat menarik. Kondisi ini menjadikan lingkungan gua sangat unik dan ekstrim. Terutama pada kondisi suhu dan kelembaban yang relatif tetap sepanjang waktu. Perjalanan air saat melewati

dari senyawa penyusun utama kalsium karbonat (CaCO3), sehingga air menjadi mengandung kalsium karbonat. Air celah ini yang kemudian muncul menetes dari atap-atap gua, dan meninggalkan partikel kalsium karbonat tersebut di atap, dan proses ini berlangsung terus menerus dan tumbuh menjadi stalaktit (stalactite). Oleh karena itu perbedaan kadar kalsium karbonat dan bentuk rekahan, antara satu tempat dengan tempat lain menyebabkan stalaktit berbeda-beda bentuk. Sebagian tetesan air tersebut menetes sampai ke lantai, meninggalkan senyawa kalsium karbonat dalam bentuk stalagmit (stalagmite). Jika suatu saat, stalaktit dan stalagmit bertemu, maka terbentuk tiang dari lantai sampai atap yang disebut pilar atau column. Ornamen-ornamen akibat tetesan air ini disebut batu tetes atau drip stone. (http://geohazard.blog.com, 2008)

Jika air celah dan air perlapisan tersebut muncul dan mengalir di dinding-dinding gua maka disebut flow stone. Bentukan ini merupakan ornamen gua yang indah, menyerupai payung (canopy) atau tirai (gordyn). Di beberapa gua dijumpai akumulasi air yang melimpah. Karena batu gamping mudah larut air di akifer kars mempunyai angka kesadahan sangat tinggi. Pergerakan air tanah kars dimulai dari masuknya air hujan menuju saluran pelarutan di bawah permukaan melalui porositas primer dan sekunder. Pada batugamping terumbu air tanah bergerak melalui rongga-rongga saluran pelarutan. Pergerakan air tanah membentuk arus sederhana dan menunjukkan rongga-rongga saluran pelarutan yang dilewati air tanah. Pada batugamping berlapis, pergerakan air tanah menjadi lebih kompleks. Air tanah bergerak melalui saluran pelarutan dan celah antar bidang perlapisan serta melalui ruang antar butir. Pada akhirnya air tanah tersebut muncul pada tepi kars melalui celah antar bidang perlapisan dan juga pada batas kontak dengan batu lempung kedap air . (http://geohazard.blog.com, 2008)

B. Tinjauan Tentang Lukisan Gua

Salah satu alasan manusia tinggal dalam gua (cave) dan ceruk (rockshelter) adalah adanya desakan kebutuhan akan rasa aman dari berbagai gangguan, ketakutan dan ancaman. Gamgguan dan ancaman tersebut dapat datang dari binatang buas, persaingan antar individu atau kelompok sosial lain.

akan dapat lebih berkembang melalui adanya waktu luang untuk melakukan eksperimen dalam gua. Hal ini dikarenakan ketika manusia tinggal di alam terbuka, waktu luang dan eksperimen, diekspresikan oleh kebutuhan yang lebih mendesak, yaitu rasa aman, sehingga pengetahuan tidak dapat berkembang sama sekali. Akan tetapi arah perkembangan pengetahuan pada saat manusia tinggal di alam terbuka berada pada keterbatasan strategi untuk bertahan hidup. Seiring dengan terpenuhinya rasa aman tersebut muncul kebutuhan-kebutuhan lain yang berkaitan dengan kebutuhan kehidupan mereka. Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain religi, seni dan identitas. Bukti adanya kebutuhan tersebut dapat ditemukan misalnya dalam teknologi yang mereka gunakan. Apabila diamati dengan cermat, tinggalan teknologi yang ada sampai saat ini ditemukan pada gua-gua hunian prasejarah, tidak semata-mata berdasarkan atas pertimbangan fungsional, akan tetapi juga memperhatikan aspek keindahan melalui proporsi keseimbangan formal, selain melalui teknologi, kebutuhan akan religi, seni dan identitas, juga tertuang pada keberadaan lukisan gua (Restiyadi, 2007).

Dilihat dari warna yang digunakan, pada umumnya lukisan gua di Maros dan Pangkep hanya memiliki dua warna yaitu merah dan hitam. Warna merah yang dipergunakan dalam pembuatan lukisan umumnya dapat dihasilkan dari oker (ochre) atau oksida besi (Fe2O3 (haematite) yang bersumber dari bahan batuan mineral , sedangkan warna hitam biasanya menggunakan bahan arang (McCarthy, 1979 ; Lerol Gourham, 1981 dalam Permana, 2008). Selain itu, pada lukisan gua juga terdapat warna coklat, yang diperkirakan bukan merupakan warna aslinya. Semula lukisan dalam hal ini lukisan tangan, diperkirakan berwarna merah, namun kemudian berubah menjadi coklat akibat pengaruh cuaca dan proses kimiawi pada batuan dinding gua. Warna merah yang tetap bertahan terutama terdapat pada batuan yang sangat keras dan terlindung dari proses pelapukan dan perusakan alamiah (Permana, 2008)

Warna merah yang digunakan pada lukisan gua di Maros dan Pangkep diduga berasal dari hematit. Dugaan ini didasarkan atas temuan hematit yang terdapat di Gua Burung 2 dan Pattae. Temuan hematit di Gua Burung 2 diperoleh pada penggalian yang dilakukan oleh I.C. Glover pada tahun 1973. Hematit ini ditemukan pada berbagai lapisan bersama-sama dengan temuan

merah dan tampak adanya alur-alur yang diduga sebagai akibat dari usaha manusia untuk memanfaatkannya (Glover, 1981 dalam Restiyadi, 2007). Hematit di Gua PattaE ditemukan oleh Van Hekeren tahun 1950. Selain itu ditemukan pula alat-alat batu berupa mikrolit, serpih, mata panah dan kapak genggam Sumatera. Kapak genggam Sumatera ini diduga pernah digunakan sebagai bahan pukul atau batu giling karena pada beberapa bagiannya tempak bekas-bekas warna merah (Heekeren, 1965 dalam Restiyadi, 2007). Hematit bukanlah perwarna instant yang siap dipakai, akan tetapi diperlukan sebuah proses pengolahan terlebih dahulu yaitu proses dari hematit padat ke pewarna cair. Melalui temuan hematit dan adanya tanda-tanda pengerjaan yang ditemukan oleh Glover dan Hekeren, dapat diduga adanya persiapan-persiapan (pra produksi) sebelum produksi lukisan gua (Restiyadi, 2007).

Untuk membuat lukian gua terutama lukisan tangan pada umumnya dilakukan dengan teknik stencil.. Pada beberapa situs kadang kala ditemukan gambar tangan dengan teknik imprint, printing atau drawing (Permana, 2008). Pada lukisan-lukisan gua di Maros dan Pangkep semuanya dibuat dengan teknik stencil. Lukisan tangan teknik stencil, dibuat dengam cara meletakkan tangan pada permukaan dinding gua, lalu cairan warna disemprotkan ke sekitar tangan tersebut. Setelah pewarnaan selesai, maka tangan diangkap dan akan terlihat “cetakan” berupa bentuk tangan dari bagian yang tidak terwarnai. Gambar tangan yang dihasilkan dari teknik pembuatan seperti itu sering pula disebut dengan negative hand stencil Adapun gambar tangan teknik imprint dibuat dengan cara membasahi atau melumuri tangan dengan cairan warna, kemudian menempelkan tangan tersebut ke permukaan dinding gua. Penempelan tangan tersebut akan menghasilkan ‘cap’ berbentuk tangan. Gambar tangan yang dihasilkan dari teknik pembuatan seperti ini sering pula disebut dengan positive hand stencil atau hand print ( Maynard, 1977 ; Clegg, 1984 dalam Permana, 2008).

Di lain pihak, lukisan tangan teknik painting dan drawing dibuat dengan cara melukis atau menggambar bentuk tangan dengan menggunakan alat atau bahan warna tertentu. Untuk teknik painting dilakukan dengan cara melukis bentuk tangan pada permukaan dinding gua menggunakan kuas atau sejenisnya dan bahan warna yang bersifat cair. Adapun untuk teknik drawing

menggunakan pewarna yang bersifat kering seperti arang, batuan, atau bahan warna kering lainnya (Maynard, 1977 ; Clegg, 1984 dalam Permana, 2008).

C. Tinjauan Tentang Konservasi

Pemahaman tentang konservasi pada mulanya berhubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan tanah dan air, tanaman, binatang, dan mineral. Dalam hal ini konservasi dimaksudkan sebagai usaha di dalam memanfaatkan tanah dan sumber-sumber alam secara bijaksana, agar tanah dan sumber-sumber alam tersebut dapat terpelihara secara baik dan terlindungi sehingga dapat dimanfaatkan lebih lama. Ide mengenai konservasi ini timbul karena adanya kesadaran bahwa tanah dan sumber-sumber alam di setiap area memiliki ketahanan yang terbatas, sedangkan tanah dan sumber-sumber alam tersebut merupakan modal dasar bagi kehidupan manusia. Dari titik pandang inilah ide konservasi kemudian berkembang menjadi suatu usaha yang ditujukan pada pemeliharaan tanah, hutan, margasatwa dan situs-situs arkeologi, dan sejarah (Subroto, 1995).

Pengertian konservasi di bidang arkeologi berbeda pemahamannya dengan di bidang lain seperti arsitektur. Konservasi lingkungan pemukiman atau perkotaan di bidang arsitektur yaitu bahwa: (1) Konservasi, mencoba untuk melakukan pemeliharaan yang bersifat khusus suatu tempat atau lokasi agar dapat dipertahankan sesuai dengan konsep awalnya. Tempat itu diartikan sebagai tanah atau area, gedung atau kelompok bangunan termasuk lingkungannya. Selain itu, harus diperhatikan pula sejarah, budaya atau nilai-nilai tradisional, fungsi sosial dan ekonomi, iklim dan lokasi geografisnya. Dengan demikian, konservasi mencoba memelihara dan melindungi sehingga suatu tempat atau area, gedung atau kelompok bangunan dapat digunakan secara efisien sebagai tempat khusus; (2) Renovasi, yaitu usaha yang mencoba mengganti bagian-bagian gedung tua atau keseluruhan, dengan maksud mengadaptasi bangunan tersebut untuk tujuan penggunaan baru atau tetap pada fungsi sebelumnya atau difungsikan dengan konsep modern atau sesuai dengan kondisi yang ada; (3) Restorasi, adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mencoba mengembalikan ke kondisi semula sebuah tempat dengan melakukan pembersihan dan

dan (4) Rekonstruksi, adalah usaha mengembalikan kondisi sebuah tempat yang memungkinkan kelihatan asli sejauh yang dapat diketahui (Danisworo, 1997 dalam Taufik, 2005).

Dalam konsepsi arkeologis, konservasi adalah pengelolaan dan pemeliharaan benda cagar budaya agar dapat dimanfaatkan lebih lama dengan tetap mempertahankan makna kulturalnya. Kegiatan konservasi di bidang ini meliputi; pemeliharaan berkesinambungan (maintenance), pengawetan objek tanpa melakukan perubahan (preservation), mengembalikan objek pada keadaan sebenarnya tanpa menggunakan bahan baru (restoration), mengembalikan objek pada keadaan mendekati aslinya dengan bukti bukti yang ada baik bukti fisik maupun bukti tertulis (reconstruction), dan memodifikasi objek sesuai dengan penggunaannya (adaptation) (Taufik, 2005).

Pertimbangan melakukan konservasi tertuju kepada asumsi bahwa obyek-obyek arkeologi terbuat dari bahan atau materi yang memiliki keterbatasan daya tahan, dan bangimana cara kita mempertahankannya selama mungkin agar dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya pendidikan, ilmu pengetahuan dan ekonomi. Konservasi arkeologi harus memperhatikan faktor-faktor penyebab serta jenis kerusakan seperti kerusakan mekanik, kemis dan biologis. Konservasi yang dilakukan pada sumberdaya arkeologi, karena pertimbangan nilai penting yang tersimpan di dalamnya berupa informasi pengetahuan, budaya, teknologi, sosial, politik, dan agama. Apabila objek arkeologi tersebut diproyeksikan atau dijadikan sebagai objek wisata maka harus mempertimbangkan nilai: ekonomi, estetika, informasi, arkeologis, dan nilai historisnya (Taufik,2005)

1.6. METODOLOGI PENELITIAN A. Metode Penelitian

Untuk membantu dalam penelitian menggunakan metode Induktif kualitatif. Metode ini bertolak dari data yang ada dilapangan yang kemudian akan dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, proposi, atau definisi yang bersifat umum. Induksi adalah proses dimana peneliti mengumpulkan

sering juga disebut grounded theory (Lawrence R. Frey, dalam Mulyana, 2006 : 156-157).

B. Tahap-Tahap Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian ini, maka penelitian dilakukan melalui tahapan-tahapan penelitian yang meliputi :

1. Tahap Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis data yairu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi lukisan gua prasejarah di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep. Sedangkan data sekunder meliputi informasi tentang lukisan gua prasejarah, kawasan kars, konservasi lukisan gua dan kawasan kars serta data pustaka penunjang lainnya. Penjaringan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu observasi langsung di lapangan dan analisis laboratorium untuk mendapatkan data primer dan studi pustaka untuk mendapatkan data sekunder.

a. Observasi

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data ke lapangan untuk memperoleh data-data tentang kondisi lukisan gua prasejarah di Kabupaten Marod dan Pangkep. Selain itu juga diambil data mengembil kondisi lingkungan gua dan pengambilan sampel untuk dilakukan analisis di laboatorium.

b. Studi Pustaka

Pada tahap ini dilakukaan penelusuran pustaka yang berhubungan dengan topik yang dibahas dan dapat digunakan untuk pembahasan topik yang dibicarakan atau sebagai bahan acuan. Pustaka yang akan ditelaah meliputi konservasi lukisan gua baik di Indonesia maupun di negara lain, kawasan kars, lukisan gua prasejarah dan data-data lainnya yang mendukung.

2. Tahap Pengolahan Data

Pada tahap ini, dilakukan pengolahan data hasil observasi berupa data kondisi lukisan gua, dinding gua media lukisan, data lingkungan sekitar gua dan data lainnya, yang kemudian akan digabungkan dengan

data hasil pengujian sampel di laboratorium. Hasil pengolahan data ini diharapkan dapat diperoleh kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Tahap Penafsiran Data

Berbeda dengan dua tahap sebelumnya, maka pada tahap ketiga akan dicoba untuk dianalisis lebih lanjut hasil pengolahan data yang telah dilakukan.. Hasil analisis ini kemudian akan ditafsirkan lebih lanjut untuk menjawab permasalahan yang ada. Pada tahap ketiga ini diharapkan diperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang diambil tentu saja masih bersifat sementara, dan masih tetap diperlukan penelitian lebih lanjut serta lebih menyeluruh.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

2.1. Lingkungan Gua Di Kabupaten Maros dan Pangkep

Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep terletak di Propinsi Sulawesi Selatan. Pulau`Sulawesi terletak di daerah peralihan antara rezin hujan Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Garis peralihan ini terletak pada bujur 120 BT. Daearh yang terletak di sebelah barat garis peralihan memperoleh hujan maksimun pada bulan Januari, sedangkan daerah sebelah timur garis peralihan memperoleh hujan maksimun pada bulan Mei. Hujan maksimun di daerah ini pada umumnya disebabkan oleh pertemuan (konfergensi) angin pasat yang berasal dari belahan bumi selatan dan utara (Budiarto, 1996).

Keadaan geomorfologi Sulawesi Selatan dibagi ke dalam dua barisan pegunugan yaitu pegunungan di bagian barat dan pegunungan Bone. Kedua barisan pegunugan tersebut dipisahkan oleh lembah Sungai Walanae atau disebut Depresi Walanae. Alur pegunugan ini bertemu pada ujung selatan yang membentuk suatu bentangan alam pegunugan yang didominasi oleh Volkano Lompobattang. Pegunungan bagian barat mempuyai hamparan yang hampir setengah luas keseluruhan daerah bagian barat Sulawesi Selatan dan melebar pada bagian selatan sekitar 50 km kemudian menyempit pada bagian utara sekitar 22 km (Rustam, 2001 dalam Linda, 2005). Puncak tertinggi dari pegunungan ini mencapai 1.649 meter, sedangkan ketinggian rata-ratanya mencapai 1.500 meter di atas permukaan laut. Pada lereng bagian barat terdapat topografi karst yang merupakan daerah perbukitan yang terbentuk oleh batuan pratersier (lebih tua dari 66,5 juta tahun) dan tersier (66,5 sampai 1,6 juta tahun). Kawasan bagian barat yang disebut kawasan karst Maros Pangkep tersebut seluruhnya termasuk dalam wilayah Kabupaten Maros dan Pangkep (Rustam, 2001 dalam Linda, 2005).

Gugusan pegunungan kapur di Maros dan Pangkep terjadi akibat proses pengangkatan pada zaman Geologi Tersier dan mempunyai karakter tersendiri, yaitu adanya sisa-sisa jenis binatang laut, adanya menara-menara kars dan rekahan-rekahan pada gunung gamping. Berdasarkan ciri-ciri yang telah disebutkan, maka wilayah tersebut dapat dimasukkan ke dalam tipe topografi

pegunungan kapur Bulu Ballano yang merupakan daerah perbukitan gamping. Hal ini terbukti dengan adanya stalagtit dan stalagmit yang terdapat di dalam gua, adanya jembatan-jembatan alam, dan menara-menara karst (Sunarto, 1989)

Topografi karst adalah suatu bentuk khas di daerah gamping yang terjadi akibat proses pelarutan dan erosi pada kurun waktu yang panjang. Perbukitan di kawasan ini mempunyai bentuk puncak bukit yang melengkung tumpul, dengan lembah yang sempit dan berdinding terjal. Dalam proses pelarutan yang berlangsung di daerah gamping, sering dihasilkan bentukan gua. Proses demikain yang mengakibatkan daerah Maros sampai Pangkep kaya akan gua dan ceruk (Linda, 2005)

Kabupaten Maros meliputi wilayah pantai yang terbentang sepanjang kurang lebih 31 km dari Selat Makassar. Sebagian lahan yang berada di sekitar wilayah pantai ini umumnya digunakan penduduk sebagai tambak dan sebagai daerah penyimpanan penangkapan hasil-hasil laut. Dari wilayah pantai agak ke Timur merupakan wilayah dataran rendah yang cukup luas dan digunakan oleh penduduk sebagai wilayah pertanian tanaman pangan, holtikultura, dan buah-buahan. Selanjutnya lebih ke Timur lagi merupakan dataran tinggi dan bergunung-gunung, yang digunakan oleh masyarakat sebagai daerah perkebunan rakyat. Pada wilayah dataran tinggi dan pegunungan ini, berhulu sungai-sungai dengan anak cabangnya yang mengalir melewati daratan rendah dan bermuara ke laut (Siagian, 2007)

indah, mLingkungan gua merupakan sebuah lingkungan yang unik dan khas dengan kondisi gelap total sepanjang masa. Lingkungan gua lazim dibagi menjadi 4 zona yaitu mulut, zona peralihan (zona remang-remang), zona gelap dan zona gelap abadi. Masing zona mempunyai karakteristik lingkungan (abiotik) yang berbeda-beda, begitu juga kehidupan faunanya (bioti) (Howarth 1991). Mulut gua merupakan daerah yang menghubungkan luar gua dengan lingkungan gua dan masih mendapatkan cahaya matahari dan kondisi lingkungannya masih dapat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan luar gua. Temperatur dan kelembaban berfuktuasi tergantung kondisi luar gua

(canopy) atau tirai (gordyn). Di beberapa gua itu dijumpai akumulasi air yang melimpah. Karena batugampi

2.2. Situs Gua Prasejarah di Kabupaten Maros

Kabupaten Maros terletak pada posisi 4º 45” LS sampai 5º 07” dan 119º 02” BT sampai 119º 20” BT memiliki luas 1.619,12 km². Kabupaten ini terdiri atas 12 kecamatan yaitu Kecamatan Mandai, Kecamatan Camba, Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Maros Utara, Kecamatan Mallawa, Kecamatan Tanralili, Kecamatan Turikale, Kecamatan Marusu, Kecamatan Simbang, Kecamatan Cenrana, dan Kecamatan Tompo Bulu (Tim Kaisar Unhas, 2003).

Secara topografi wilayah Kabupaten Maros terdiri atas daerah datar dan daerah berbukit. Daerah datar meliputi Kecamatan Bantimurung, sedangkan daerah berbukit meliputi Kecamatan Camba dan sebagian wilayah Bantimurung. Daerah berbukit tersebut merupakan bagian dari pegunungan kapur (kars) yang berderet sampai ke wilayah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan atau sering disebut dengan Kabupaten Pangkep. Pada saat sekarang bagian barat wilayah tersebut merupakan pusat kegiatan masyarakat, berupa persawahan dan tambak. Daerah pegunungan terjal pada bagian timur terbagi atas perbukitan karst dan daerah pegunungan vulkanik (Linda, 2005)

Gua-gua prasejarah Kabupaten Maros terletak dalam kawsan seluas 70 km², yang terbagi dalam dua wilayah kecamatan, yaitu kecamatan Bantimurung sebanyak 22 gua dan Kecamatan Simbang (Linda, 2005), yang dapat duraikan sebagai berikut :

I. Kecamatan Bantimurung

NO Naa GUa Desa Dusun Letak Astronomis

1 Petta”E Leang-leang Panaikang 04º 58’ 24” LS dan 119º 40’ 52” BT 2. Petta Kere Leang-leang Panaikang 04º 58” 45” LS dan

119º 40’ 22” BT

3 Tinggia Leang-leang Panaikang 04º 58’. 52’’ LS dan 119º 40’ 48” BT 4. Baratedong Leang-leang Panaikang 04º 58’ 49’’ LS dan

119º 41’ 08” BT 5. Ulu Leang Leang-leang Tompo Balang 04º 59’ 29’’ LS dan

119º 40’ 06” BT 6. Bettue Leang-leang Tompo Balang 04º 59’ 21’’ LS dan

119º 40’ 06” BT 7. Lamnatorang Leang-leang Lambatorang 04º 58’ 04’’ LS dan

119º 40’ 11” BT 8. Tenggae Leang-leang Lambatorang 04º 57’ 20’’ LS dan

119º 39’ 50” BT 9 Samungkeng Leang-leang Samungkeng 04º 58’ 14’’ LS dan

119º 39’ 30” BT 10. Ambo Pacco Kalabbirang Tompo Balang 04º 58’ 20’’ LS dan

119º 41’ 45” BT 11. Timpuseng Kalabbirang Tompo Balang 04º 59’ 34’’ LS dan

119º 39’ 57” BT 12. Sampeang Kalabbirang Tompo Balang 04º 59’ 58’’ LS dan

119º 39’ 52” BT 13. Uluwae Kalabbirang Lopi-lopi 04º 59’ 18’’ LS dan

119º 40’ 05” BT 14 Pajae Kalabbirang Lopi-lopi 04º 59’ 12’’ LS dan

119º 40’ 24” BT 15 Jin Kalabbirang Lopi-lopi 04º 59’ 30’’ LS dan

16 Burung Kalabbirang Pakalu 04º 00’ 40’’ LS dan 119º 39’ 10” BT 17 Bembe Kalabbirang Pakalu 04º 59’ 15’’ LS dan

119º 39’ 58” BT 18. Batu Karope Kalabbirang Pakalu 04º 59’ 43’’ LS dan

119º 39’ 45” BT 19 Barugayya Kalabbirang Pakalu 04º 59’ 42’’ LS dan

119º 39’ 24” BT 20. Bulu Sipong Bontolempangan Pakalu 04º 53’ 36’’ LS dan

119º 36’ 46” BT 21 Pakulu Bontolempangan Pakalu 04º 53’ 50’’ LS dan

119º 36’ 24” BT

22 Samaleri Bontolempangan Pakalu 04º 53’ 51’’ LS dan 119º 36’ 40” BT

23 Wanuwae Bungaeja Panaikang, 04º 57’ 58,2” LS dan 119º 40’ 54,3”. BT

II. Kecamatan Simbang

1 Sarioa Semanggi Pattunuang

05º 03’ 32’’ LS dan 119º 42’ 09” BT 2. Karassa Semanggi Pattunuang 05º 03’ 42’’ LS dan 119º 42’ 26” BT

3. Jari’E Semanggi Pattunuang

05º 00’ 52’’ LS dan 119º 41’ 34” BT

4. Tampuang Semanggi Pattunuang

05º 00’ 54’’ LS dan 119º 41’ 09” BT

5. Pattumuang Semanggi Pattunuang

05º 01’ 53’’ LS dan 119º 41’ 28” BT

Pada penelitian ini, tidak dilakukan pada seluruh gua yang disebutkan di atas tetapi hanya beberapa gua yang dijadikan sampel obyek penelitian, yang terdiri dari

a. Gua Patta Kere

Gua Petta Kere terletak di bagian belakang Taman Prasejarah Leang-leang. Untuk menuju mulut gua harus menaiki tangga yang terbuat dari semen dan sebagian besi. Lingkungan sekitar gua adalah bukit gamping yang ditumbuhi berbagai macam pepohonan (Tim Kaisar Unhas, 2003).

Gua Petta Kere merupakan gua jenis ceruk yang memiiki ornamen gua seperti stalagtit dan stalagmit. Mulut gua yang lebarnya 12 meter terletak pada sisi lereng dengan ketinggian 90 meter dari permukaan tanah, menghadap ke arah timur laut tepatnya N 40º E. Intensitas cahaya yang masuk ke dalam gua terasuk sedang. Lantai gua kering dengan kemiringan +5º (Tim Kaisar Unhas, 2003)..

Tinggalan arkeologis yang terdapat dalam gua ini adalah alat batu berupa serpih dan bilah, fragmen tembikar, cangkang moluska, dan lukisan dinding berupa cap tangan sebanyak 10 buah dan babi rusa sebanyak 2 buah yang terletak pada dinding yang sama (Tim Kaisar Unhas, 2003).

Hasil pengukuran terhadap kondisi lingkungan di dalam gua Pette Kere, dapat Gambar 2.2. Tangga besi

menuju gua Pette

Gambar 2.3. Lukisan yang terdapat di dinding gua Pette Kere

Nama Gua Suhu Udara ( º C) Kelembaban Udara ( % ) Kelembaban Tanah ( % ) Kelembaban Dinding (SP) Suhu Per-mukaan Dinding ( º C) PH Tanah PH Air Pette Kere 29, 5 63 30 12, 9, 8, 9, 9 26 7 6 b. Gua Petta’E

Gua Petta’E berada di dalam kompleks Taman Prasejarah Leang-leang, yaitu di halaman depan taman, dengan posisi mulut gua berada di kaki bukit. Gua Petta’E merupakan suatu ceruk yang cukup besar, memiliki ornamen berupa stalagtit dan stalagmit. Mulut gua menghadap ke arah barat tepatnya N 290º E dengan ketinggian sekitar 36 meter dari permukaan laut. Lebar mulut Gua Petta’E sekitar 3 meter dan tinggi antara 5 – 6 meter. Lantai gua memiliki kemiringan +3º. Pada mulut gua telah dibuat pagar yang menutup gua (Tim Kaisar Unhas, 2003).

Permukaan dinding Gua Petta’E sebagian besar bertekstur kasar, banyak terdapat tonjolan-tonjolan, sedangkan pada atap gua terdapat stalagtit. Intensitas cahaya \yang masuk ke gua ini tidak begitu besar, sehingga dalam gua menjadi remang-remang (Nusantara, 1989 dalam Linda, 1989).

Lukisan pada dinding Gua Petta’E pertama kali ditemukan oleh Heeren Palm pada tanggal 26 Februari 1950, berupa lukisan cap tangan dengan latar belakang warna merah sebanyak tujuh bush. Seluruh lukisan cap tangan tersebut menggambarkan tangan kiri, berjari lengakap dengan jari-jari yang ramping. Pagi hari berikutnya Van Heekeren menemukan lukisan babirusa dalam posisi melompat dengan mata panah tertancap di jantungnya. Di leher dan punggung babirusa tersebut terdapat lukisan lima atau enam berkas rambut yang kaku (Soejono, 1993 dalam Linda, 2003).

Hasil pengukuran terhadap kondisi lingkungan di dalam gua Pettse, dapat diuraikan sebagai berikut :

Nama Gua Suhu Udara ( º C) Kelembaban Udara ( % ) Kelembaban Tanah ( % ) Kelembaban Dinding (SP) Suhu Per-mukaan Dinding ( º C) PH Tanah PH Air Pattae E 27 71 80 6, 8, 6, 9, 6 23 dan 27 7 - c. Gua Burung

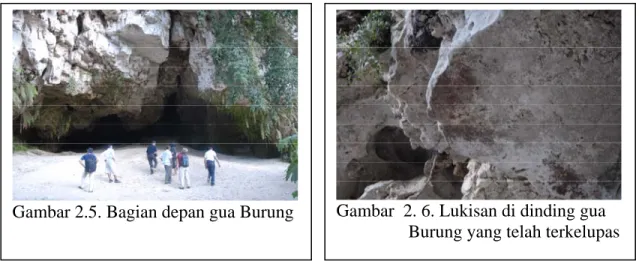

Gua Burung terletak di sisi kanan jalan Desa Kalabbirang, sekitar 4 km di sebelah utara ibukota Kecamatan Bantimurung. Mulut gua berada pada sisi lereng dengan ketinggian 7 meter dari permukaan tanah. Gua Burung merupakan gua jenis ceruk yang memiliki ornamen gua seperti stalagtit, stalagmit dan pilar. Mulut gua menghadap ke arah barat laut tepatnya N 310º E, dengan lebar 32 meter dan tinggi 6,5 meter. Intensitas cahaya yang masuk ke dalam gua tergolong sedang. Lantai gua bersifat basah dengan kemiringan + 7º. Tinggalan arkeologis yang terdapat di gua ini berupa sampah dapur, alat batu serpih, bilah, fragmen tembikar, dan lukisan dinding berupa cap tangan dalam kondisi rusak, sehinnga

Kondisi lingkungan di sekitar gua sangat beragam. Di bagian depan gua sekitar 50 meter terdapat jalan aspal. Di kanan kiri jalan terdapat pemukiman penduduk, di bagian belakang terdapat hamparan sawah. Di sisi kanan sekitar 30 meter dari gua terdapat sungai Leang-leang.

d. Gua Jing

Gua Jing terletak di sisi kiri jalan Desa Kalabbirang, kurang lebih 1 km dari Taman Prasejarah Leang-leang. Posisi mulut gua berada pada sisi lereng dengan ketinggian sekitar 30 meter dari permukaan tanah. Gua Jin memiliki rongga berupa lorong yang panjangnya sekitar 10 meter dengan lebar 2 meter dan tinggi 1,5 meter. Di dalam gua terdapat lukisan dinding gua yang sebagian besar kondisinya telah rusak.

Hasil pengukuran terhadap kondisi lingkungan di dalam gua Pettse, dapat diuraikan sebagai berikut :

Nama Gua Suhu Udara ( º C) Kelembaban Udara ( % ) Kelembaban Tanah ( % ) Kelembaban Dinding (SP) Suhu Per-mukaan Dinding ( º C) PH Tanah PH Air Jing 25 82 45 15 23 7 6

Gambar 2.5. Bagian depan gua Burung

Gambar 2. 6. Lukisan di dinding gua

Burung yang telah terkelupas

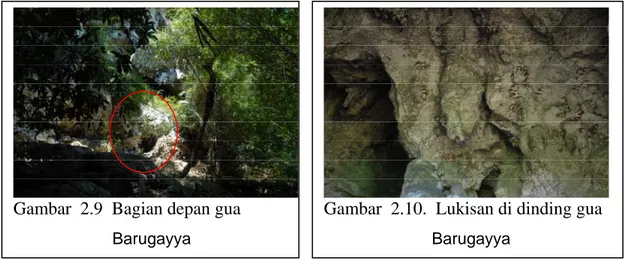

e. Gua Barugayya

Gua Barugaya terdiri atas dua gua yang keduanya hanya berjarak 40 meter yang dalam daftar inventaris situs diberi nama Gua Barugaya I dan Gua Barugaya II. Kedua gua berada di sebelah timur Leang Jing berjarak ± 250 meter yang terhubung oleh sebuah rongga, sehingga kedua gua tersebut dapat diakses tanpa harus turun ke pelataran yang melintas di kaki bukit. Gua Barugaya menghadap ke arah utara dengan ketinggian 45 m dpl. Tinggi gua dari tanah yang ada didepannya berkisar 5 meter dengan kemiringan lereng berkisar 40 derajat. Distribusi lahan di depan gua terdiri atas pelataran yang terletak tepat di depan gua dengan lebar ± 6 meter. Kemudian lahan miring sampai datar berada di bagian bawah pelataran dengan lebar berkisar 30 meter. Pada lahan yang kedua ini merupakan lahan kering yang diatasnya tumbuh tanaman yang terdiri atas pohon bambu, bitti (lokal) dan jati serta semak belukar. Di bagian luar lahan yang kering ini merupakan ruang produksi sekuritas pangan penduduk berupa persawahan yang memanjang sampai ke ujung areal pemukiman.

Gua Barugayya termasuk kategori tipe gua kekar tiang yang ditandai dengan

Gambar 2.7. Mulut Gua Jing

Gambar 2.8. Sebagian lukisan cap tangan

yang ada di gua jing

sekitar pintu gua, berlangsungnya proses travertin yang menutupi lantai gua dan memunculkan beberapa flow stone sehingga lantai gua terkesan berterap. Pintu gua yang cukup lebar ini ± 30 meter mengakibatkan suhu udara di dalam gua lebih segar berkisar 26-29 derajat. Kelembaban rongga gua berkisar antara 65-75 %, sedangkan kelembaban dinding gua berkisar antara 20-26 %.

Kandungan arkeologis yang terdapat di gua ini terdiri atas lukisan dinding gua, alat batu mikrolit dan buangan sampah-sampah dapur. Lukisan dinding gua diidentifikasi sebagai gambar cap telapak tangan yang berwarna merah. Gambar cap telapak tangan ini pada umumnya diletakkan pada bagian langit-langit dan dinding gua yang dikerjakan dengan cara memercikkan cairan merah di atas punggung telapak tangan yang terlebih dahulu diletakkan pada bagian permukaan kulit batu. Alat-alat batu mikrolit yang ditemukan disitus ini pada umumnya diperoleh menyebar di dalam lahan pelataran situs yang diidentifikasi sebagai alat serpih, bilah, tatal dan pecahan yang dihasilkan dari proses teknologi batu patahan. Alat-alat batu mikrolit ini terbuat dari bahan batuan chert dan gamping kersikan. Sedangkan sisa-sisa sampah dapur berupa kulit kerang yang diidentifikasi berasal dari kelas gastropoda dan pelecypoda. Sisa-sisa makanan jenis ini ditemukan bersama dengan alat-alat batu yang berserakan di bagian pelataran gua.

f. Gua Karassa

Gua Karassa terletak di pinggir jalan poros Maros-Bone, di Kampung Taddeang

Gambar 2.9 Bagian depan gua

Barugayya

Gambar 2.10. Lukisan di dinding gua

Barugayya

sekitar 9 km sebelah tenggara Taman Purbakala Leang-Leang. Gua Karassa menghadap ke utara berhadapan langsung dengan jalan raya. Permukaan lantai gua rata dengan jalan raya di depannya serta lebih tinggi ± 2 m lebih tinggi dari dasar Sungai Taddeang yang mengalir di sebalah utara jalan. Vegetasi di sekitarnya berupa mangga, jati, jenis palm dan belukar tumbuh di sepanjang aliran Sungai Taddeang.

Temuan arkeologis yang masih dapat dijumpai adalah sampah dapur berupa cangkang-cangkang moluska yang tersebar pada seluruh permukaan lantai gua serta artefak batu, meskipun sangat sulit ditemukan lagi.

Kondisi situs sangat teracak dan tak terawat, meskipun memiliki juru pelihara dan berpagar. Pagar duri yang terpasang dalam keadaan rusak parah, terlepas dari tiang atau putus. Dinding-dinding gua dipenuhi dengan coretan-coretan (vandalis), sampah-sampah modern yang berserakan serta bekas-bekas pembakaran di mana-mana. Ancaman lain adalah jalan raya yang menempati area situs bahkan masuk dalam ruang gua.

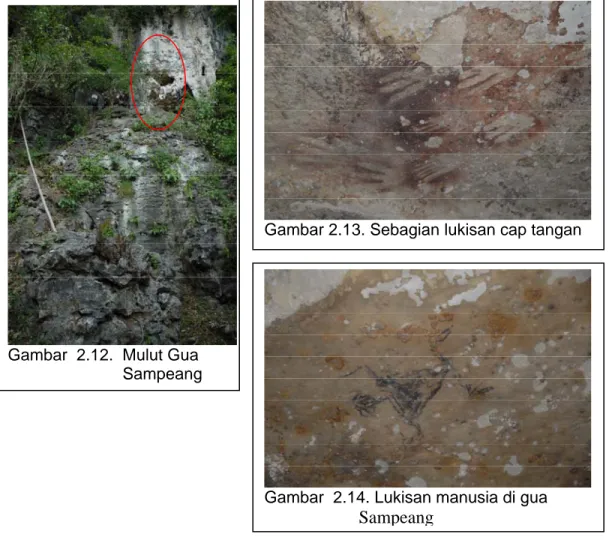

g. Gua Sampeang

Gua Sampeang terletak di sisi kanan, sekitar 500 meter ke arah timur dari jalan Desa Kalabbirang. Jarak Gua Sampeang dari Taman Prasejarah Leang-leang sekitar 3 km ke arah selatan. Posisi mulut gua berada pada sisi lereng dengan ketinggian 40 meter dari permukaan laut. Intensitas cahaya yang masuk ke dalam gua tergolong kurang. Lingkungan di sekitar gua berupa vegatasi dan terdapat

memiliki ornamen berupa stalagtit, stalagmit, pilar, dan flowstone. Mulut gua menghadap ke arah barat laut tepatnya N 330ºE, dengan lebar 10 meter dan tinggi 7,5 meter. Lantai gua ini bersifat kering dengan kemiringan 0º. Tinggalan arkeologis dberupa sampah dapur, fragmen tembikar, dan lukisan gua. Lukisan tersebut berupa cap tangan sebanyak tujuh buah dan abstraksi manusia yang warnanya sudah memudar (Tim Kaisar Unhas, 2003).

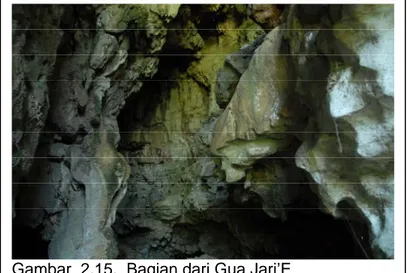

h. Gua Jari’E

Gua Jari”E terletak kurang lebih 300 meter ke arah utara dari jalan poros Maros – Camba. Posisi mulut gua berada di sisi lereng dengan ketinggian 10 meter dari permukaan tanah. Gua Jari’E merupakan gua yang memiliki ornamen berupa stalagtit, stalagmit dan pilar. Mulut gua menghadap ke selatan tepatnya N 190º E, dengan lebar 13,5 meter dan tinggi 7 meter. Intensitas cahaya yang masuk ke dalam gua sangat baik. Lantai gua bersifat basah dengan kemiringa + 10º (Tim

Gambar 2.12. Mulut Gua Sampeang

Gambar 2.13. Sebagian lukisan cap tangan

Gambar 2.14. Lukisan manusia di gua

Sampeang

Penelitian terhadap Gua Jari”E pertama kali dilakukan oleh Van Hekeren pada tahun 1950. Pada penelitian tersebut ditemukan dua kelompok lukisan cap tangan pada bagian dinding dekat pintu masuk gua. Masing-masing kelompok terdiri atas tujuh dan lima lukisan cap tangan. Kondisi lukisan dalam keadaan rusak. Pada bagian yang lebih dalam ditemukan empat lukisan cap tangan, satu diantaranya berjari empat dan yang lainnya berjari tiga. Pada bagian atas gua juga terdapat dua kelompok lukisan cap tangan, masing-masing terdiri atas empat dan lima lukisan. Pada celah bagian terakhir ditemukan empat lukisan cap tangan yang kondisinya sudah rusak (Heekeren, 1972 dalam Linda, 2005). Tinggalan arkeologi yang terdapat di gua ini berupa serpih dan bilah, fragmen tembikar polos, cangkang moluska, dan lukisan tangan sebanyak 15 buah. Sepuluh buah di antara lukisan tersebut dalam konsisi rusak dan sulit dikenali (Tim Kaisar Unhas, 2003).

i. Gua Wanuwae

Gua Wanuwae berada di bagian tenggara lintasan kaki Bukit Bomboro. Secara administratif berada di dalam Kampung Panaikang, Desa Bungaeja Kecamatan Bantrimurung. Berjarak kurang lebih 800 meter sebelah utara Taman Prasejarah Leang Leang pada posisi astrnomik S 04O 57’ 58,2” E119O 40’ 54,3”.

Gua Wanuwae berada pada ketinggian ± 50 m dpl, sedang tingginya dari permukaan tanah datar di depannya ± 8 meter. Distribusi lahan di depan gua dirunut sebagai pelataran landai selebar kurang lebih 6 meter. Di bagian luar

lebih 45 derajat selebar 30 meter. Pada lahan miring ini tumbuh beberapa jenis tanaman yang terdiri atas bambu, enau, nangka, jati, kapok dan lapisan penutup berupa semak belukar. Di bagian sisi terluar lahan miring merupakan lahan produksi penduduk berupa sawah tadah hujan.

Gua Wanuwae termasuk kategori tipe gua kekar lembaran yang ditandai kurangnya proses travertine serta tidak adanya rekahan-rekahan yang terdapat di dalam rongga gua bagian atas. Gua yang menghadap ke arah barat ini mempunyai pintu yang berukuran tinggi kurang lebih 2,5 meter dengan lebar kurang lebih 7 meter. Temperatur suhu rata-rata di dalam rongga gua berkisar 26 derajat selesius dengan kelembaban rata-rata berkisar 89 %, sedang kelebaban rata-rata dinding gua berkisar antara 17-26 %.

Akumulasi temuan arkeologis yang teramati di situs gua ini terdiri atas lukisan dinding gua dan sisa-sisa makanan. Sedangkan untuk temuan artefak batu tidak diperoleh. Lukisan dinding gua diidenfikasi sebagai gambar telapak tangan berwarna merah berjumlah 12 buah. Penyebaran gambar telapak tangan di dalam gua ini ditempatkan pada bagian atap gua yang rendah dan pada bagian dinding gua sebelah kanan. Kondisi lukisan gua ini sebagian besar rusak akibat pengelupasan permukaan dinding gua. Sedangkan untuk temuan sisa makanan jumlahnya tidak banyak berupa fragmen cangkang-cangkang moluska yang diidentifikasi berasal dari kelas gastropoda.

Gambar 2.16. Jalan menuju

Gambar 2.17. Lukisan di dinding gua Wanuwae yang telah mengalami kerusakan

3.3. Situs Gua Prasejarah di Kabupaten Pangkep

Kabupaten Pangkep terletak sekitar 22 km di sebelah utara Kabupaten Maros, pada posisi 4º 46’ LS sampai 4º 54’ LS dan 119º 31’ BT sampai 119º 45’ BT, secara geografis terbagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah daratan da wilayah kepulauan. Wilayah daratan terletak mulai dari pesisir pantai sampai di darah pegunungan kapur, sedangkan wilayah kepulauan terletak di bagian barat jazirah selatan Puau Sulawesi, berbatasan dengan Laut Jawa (Eriawati, 1992 dalam Linda, 2005).

Keadaan geomorfologis daerah Pangkep secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu daerah dataran aluvial yang terletak di pesisir pantai, karst Randebene yang terletak di sebelah timur dataran aluvial, dan karst menara batu gamping. Batuan dasar daerah karst tersebut adalah batu gamping numulit Eosen, berlapis tebal, lapisannya agak mendatar, dan relatif murni. Batu gamping numulit Eosen ini mengandung batu gamping kersikan. Batu gamping kersikan merupakan bahan yang umum dipakai untuk pembuatan alat oleh manusia prasejarah di Pangkep, Sulawesi Selatan (Budiarto,1996).

Geologi wilayah Pangkep termasuk geologi regional Pangkep, Maros dan Bone. Pada geologi regional ini tedapat dua garis pegunungan yang membujur dengan arah utara bagian laut. Kabupaten ini terutama pada kecamatan Pangkajane, dicirikan oleh formasi geologis pegunungan kapur yang tergolong topografi karst. Topografi demikian ditandai oleh adanya bukit yang membulat dengan lereng yang terjal (cenderung menjadi tebing), menara-menara yang membulat (tower karst), dan pada lereng maupun tebing terdapat ceruk maupun gua-gua (Sumantri, 2004).

Perbukitan kapur di daerah Pangkep terselubungi oleh vegetasi yang rapat dan hanya pada dinding atau lereng yang terjal tidak terselubungi vegetasi, sehingga terlihat seperti singkapan batuan. Sedikitnya jenis tumbuhan di daerah perbukitan kapur, disebabkan oleh kondisi tanahnya. Tanah di daerah perbukitan kapur mempunyai kadar kalsium yang tinggi, sehingga beberapa jenis tumbuhan tidak dapat tumbuh. Jenis-jenis vegetasi di perbukitan ini adalah paku-pakuan, pandan, semak-semak, tumbuhan merambat, dan pohon jati (Budiarto, 1996).

Situs-situs di daerah Pangkep tersebar di kaki gugusan pegunungan kapur yang membentang di sebelah timur ibukota Kabupaten Pangkep. Berdasarkan hasil pendataan tahun 2003 yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pangkep diketahui bahwa gua-gua tersebut tercakup dalam empat wilayah kecamatan yang berbeda, yaitu 5 gua di kecamatan Labakkeng, 8 gua di Kecamatan Bungoro, 22 gua di Kecamatan Pangkajene, dan 2 gua di Kecamatan Balocci (Linda, 2005), yang dapat diuraikan sebagai berikut :

I. Kecamatan Lebakkang

NO Naa GUa Desa Letak Astronomis

1 Pamelakang Tedong Pundata Baji

04º 47’ 54’’ LS dan 119º 31’ 18” BT

2. Lasitae Pundata Baji

04º 47’ 42’’ LS dan 119º 42’ 26” BT

3. Pabjjagbujangang Pundata Baji

04º 47’ 50’’ LS dan 119º 31’ 37” BT

4. Bala Suji

Siloro

04º 46’ 48’’ LS dan 119º 36’ 48” BT

5. Bulu Ballang

Siloro

04º 46’ 49’’ LS dan 119º 36’ 47” BT

II. Kecamatan Pangkajene

NO Naa GUa Desa Letak Astronomis

1 Bubuka Biraeng 04º 49’ 50’’ LS dan

2. Cadi’a Biraeng 04º 49’ 54’’ LS dan 119º 35’ 04” BT

3 Buto Biraeng 04º 50’ 03’’ LS dan

119º 35’ 18” BT

4. Tinggia Biraeng 04º 49’ 48’’ LS dan

119º 35’ 12” BT

5. Lompoa Biraeng 04º 50’ 08’’ LS dan

119º 35’ 35” BT

6. Lesang Biraeng 04º 49’ 50’’ LS dan

119º 34’ 57” BT

7. Kajuara Biraeng 04º 50’ 12’’ LS dan

119º 35’ 47” BT

8. Patenunggang Biraeng 04º 50’ 13’’ LS dan 119º 35’ 48” BT

9 Jempang Biraeng 04º 50’ 09’’ LS dan

119º 35’ 35” BT

10. Tana Rajae Biraeng 04º 50’ 15’’ LS dan 119º 35’ 48” BT

11. Sakapao Biraeng 04º 50’ 03’’ LS dan

119º 36’ 06” BT

12. Bujung Biraeng 04º 50’ 24’’ LS dan

119º 36’ 00” BT

13. Bujung II Biraeng 04º 50’ 24’’ LS dan

119º 36’ 01” BT

14 Bayya Biraeng 04º 50’ 26’’ LS dan

119º 35’ 58” BT

15 Bulo Ri.ba Biraeng 04º 50’ 30’’ LS dan

16 Cammingkana Biraeng 04º 50’ 31’’ LS dan 119º 35’ 36” BT

17 Ujung Bulu Biraeng 04º 50’ 36’’ LS dan

119º 35’ 43” BT

18. Ujung Bulu II Biraeng 04º 50’ 37’’ LS dan 119º 35’ 42” BT

19 Batang Lamara Biraeng 04º 50’ 56’’ LS dan 119º 35’ 44” BT

20. Sapiria Biraeng 04º 50’ 56’’ LS dan

119º 35’ 50” BT

21 Sa,sang Biraeng 04º 50’ 48’’ LS dan

119º 35’ 42” BT

22 Kassi Biraeng 04º 50’ 10’’ LS dan

119º 35’ 39” BT

III. Kecamatan Bungoro

NO Naa Gua Desa Letak Astronomis

1 Garunggung

Limbua

04º 48’ 24’’ LS dan 119º 36’ 42” BT 2. MattampaLimbua

04º 48’ 20’’ LS dan 119º 36’ 53” BT 3. Cumi’lantangLimbua

04º 48’ 48’’ LS dan 119º 36’ 58” BT 4. SalukaLimbua

04º 48’ 58’’ LS dan 119º 36’ 47” BT 5. MacinnaLimbua

04º 48’ 12’’ LS dan 119º 36’ 48” BTLimbua

04º 48’ 35’’ LS dan7. Ajung

Limbua

04º 48’ 36’’ LS dan 119º 36’ 50” BT 8. ParewaLimbua

04º 48’ 32’’ LS dan 119º 36’ 49” BTIV. Kecamatan Balocci

NO Naa Gua Desa Letak Astronomis

1 Bulu Sumi Balocci Baru

04º 54’ 58’’ LS dan 119º 38’ 57” BT

2. Sumpang Bita Balocci Baru

04º 48’ 20’’ LS dan 119º 38’ 57” BT

Pada penelitian ini, tidak dilakukan pada seluruh gua yang disebutkan di atas tetapi hanya beberapa gua yang dijadikan sampel obyek penelitian, yang terdiri dari

a. Gua Sakapao

Gua Sakapao terletak pada lereng gugusan pegunungan kapur di Belae. Gua Sakapao merupakan gua yang cukup besar dan luas, dengan panjang 20 meter, lebar rongga gua 16 meter, dan lebar mulut gua 8 meter. Di sebelah barat terdapat sebuah lorong yang memanjang ke arah barat. Atap gua di bagian utara lebih rendah daripada di bagian selatan. Mulut gua menghadap ke arah timur, di depannya terdapat sebuah lembah dan sungai yang mengalir dari sebuah mata air. Gua Sakapao dapat dicapai melalui pendakia lebih kurang sepanjang 100 meter dengan kemiringan sekitar 60º (Nusantara, 1989 dalam Linda, 2005),

Susunan stratigrafi Gua Sakapao terdiri dari satuan batu lempung dan satuan endapan alluvial. Satuan batu lempung berwarna putih sampai kelabu muda, sedangkan satuan endapan alluvial terdiri dari material lempung, pasir, dan kerikil. Endapan alluvial terbentang di sekitar bagian depan Gua Sakapoa dan dataran rendah Balae (Nusantara, 1989 dalam Lin da, 2005),

Di Gua Sakapoa terdapat tinggalan arkeologis berupa alat batu serpih, bilah, sisa-sisa kulit kerang dan lukisan dinding. Lukisan dinding yang ditemukan di gua ini terdiri atas lukisan babirusa berwarna merah, lukisan cap tangan kanan dan kiri,

serta lukisan babi berwarna hitam yang digambarkan dalam posisi melompat. Pada bagian punggung babi terdapat gambar anak panah. Selain itu juga terdapat gambar abstark, berupa enam buah garis berwarna merah, yang tampaknya merupakan lukisan babirusa yang belum selesai (Nusantara, 1989 dalam Lin da, 2005).

Hasil pengukuran terhadap kondisi lingkungan di dalam gua Sakapao, dapat diuraikan sebagai berikut :

Nama Gua Suhu Udara ( º C) Kelembaban Udara ( % ) Kelembaban Tanah ( % ) Kelembaban Dinding (SP) Suhu Per-mukaan Dinding ( º C) PH Tanah PH Air Sakapao - Dalam - Luar 25 27 92 63 40 5 9, 8, 22, 25 8, 9, 12, 15 23 24 6,9 7 6 6 b. Gua Kajuara

Gua Kajuara memiliki mulut gua yang berada pada sisi lereng dengan ketinggian 10 meter dari permukaan laut. Penamaan ”Kajuara” mengacu pada sebutan

Tinggalan arkeologis yang terdapat pada Gua Kajuara antara lain alat batu serpih, bilah, sisa-sisa kerang, dan lukisan dinding. Lukisan yang ditemukan terletak pada dinding mulut dan langit-langit gua, berupa lukisan cap tangan berwarna merah dan lukisan manusia berwarna hitam (Mulyadi, 2004 dalam Linda, 2005).

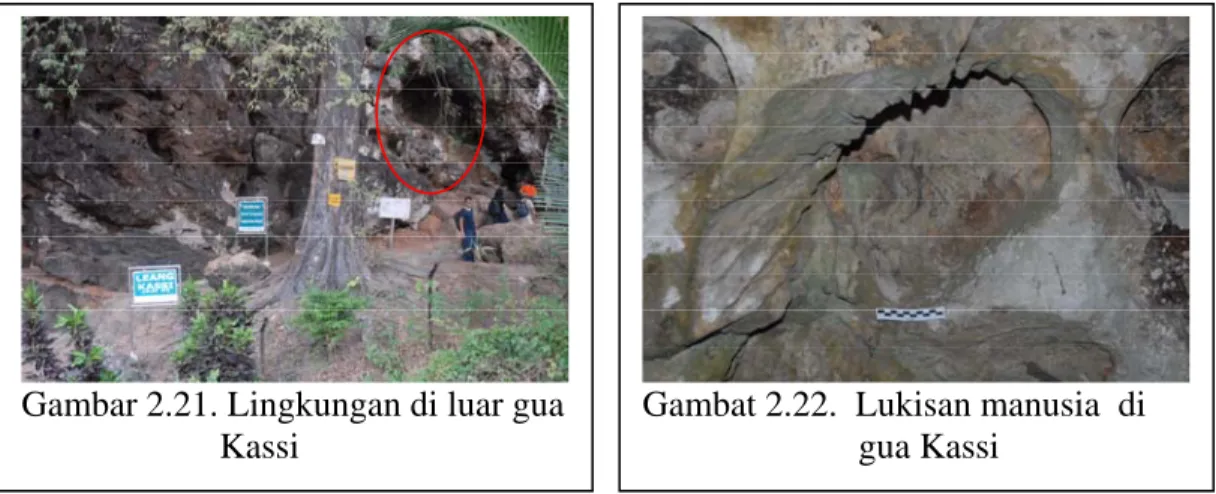

c. Gua Kassi

Gua Kassi menghadap ke arah barat daya dan berada 15 meter dari permukaan laut. Tinggi gua dari permukaan tanah di depannya berkisar antara 0 sampai 5 meter. Distribusi lahan di depan gua dirunut sebagai pelataran seluas 0,75 ha dengan kondisi miring yang berkisar antara 0 sampai 40 derajat. Di bawah pelataran terdapat daerah cekungan yang pada musim hujan berubah menjadi rawa-rawa dan mengakibatkan ujung bagian bawah pelataran menjadi dataran banjir. Vegetasi pada rawa-rawa adalah tanaman rumbia atau sagu. Pada bagian barat pelataran situs terdapat mata air berasal dari kaki bukit yang debitnya cukup tinggi sepanjang atahun. Mata air tersebut telah dijadikan sumber air baku PDAM Kabupaten Pangkep untuk memenuhi kebutuhan air penduduk Kota Pangkajene. Pada hari-hari libur mata air ini dijadikan sebagai tempat rekreasi masyarakat kota Pangkajene. Sisi terluar distribusi lahan sekitar Gua Kassi sesudah jalan aspal yang menghubungkan Kota Pangkajene dan Kampung Belae terdapat bangunan gedung pusat kontrol distribusi air PDAM.

Gua Kassi termasuk kategori gua kekar tiang yang dicirikan dengan banyaknya stalaktit dan stalagmit serta rekahan-rekahan vertikal pada langit-langit gua. Lebar pintu gua 24 meter dan tinggi 30 meter. Sebagian besar lantai gua tertutupi oleh

rata di dalam rongga gua kurang lebih berkisar 260 C dengan kelembaban rata-rata 87 %, sedangkan kelembaban rata-rata-rata-rata dinding gua berkisar antara 15-30 %. Tinggalan arkeologis yang terdapat pada Gua Kassi terdiri atas lukisan dinding gua, artefak batu dan sisa-sisa makanan. Kenampakan lukisan dinding gua terdiri

atas 5 buah gambar telapak tangan berwarna merah, 3 buah gambar yang didentifikasi manusia berwarna hitam dan beberapa ganbar berwarna hitam yang tidak teridenfikasi wujudnya. Lukisan terbesar di gua ini berukuran 17 Cm. Lukisan ini diletakkan pada langit-langit dan dinding sebelah kanan serta dinding sebelah kiri.

d. Gua Lompoa

Gua Lompoa berada 20 meter di atas permukaan laut dengan arah hadap selatan. Tinggi gua dari tanah yang ada di depannya berkisar antara 0 sampai 5 meter. Distribusi lahan yang terdapat di depan gua terdiri atas pelataran seluas 0,60 ha dengan lebar kurang lebih 17 meter. Tingkat kemiringan pelataran berkisar antara 0 sampai 45 derajat. Di bawah pelataran terdapat rawa selebar kurang lebih 30 meter yang tergenang sepanjang tahun sehingga pada musim hujan kaki pelataran merupakan dataran banjir. Di sebelah barat gua atau pelatannya terdapat mata air yang berasal dari dalam dinding gua yang mengalir sepanjang tahun. Sumber mata air ini telah dibendung dan dimanfaatkan untuk mendistribusikan kebutuhan air sawah penduduk. Pada bagian barat rawa terdapat jalan beraspal selebar 4 meter yang juga berfungsi menghubungkan kampng Belae dengan kota kecamatan Minasate’ne. Lahan terluar di depan gua adalah sawah penduduk yang

Gambar 2.21. Lingkungan di luar gua

Kassi

Gambat 2.22. Lukisan manusia di

gua Kassi

Gua Lompoa termasuk kategori gua kekar tiang. Memiliki tiga buah pintu masuk masing-masing memiliki lebar 16 meter, 4 meter dan 8 meter dengan tinggi 6 meter. Tinggi langit-langit dalam rongga gua bervariasi antara 4 sampai dengan 10 meter. Temperatur suhu rata-rata di dalam gua berkisar 270 C dengan kelembaban rata-rata dinding gua berkisar antara 17-20 %.

Tinggalan arkeologis yang terdapat pada Gua Lompoa berupa sisa-sisa makanan, artefak batu dan lukisan dinding gua. Buangan sisa-sisa makanan jumlahnya cukup banyak dan terdeposit mengikat artefak batu di sekitar pelataran gua. Sisa makanan ini berupa moluska dan artropoda serta rahang tulang binatang besar (hewan bertulang belakang). Artefak batu yang teramati di situs ini jumlahnya juga cukup banyak berupa alat-alat microlith hasil teknologi tatahan yang dibuat dari batu gamping kersikan dan batu rijang. Alat-alat microlith ini diidentifikasi sebagai alat serpih, alat bilah, alat tatal dan batu inti. Artefak batu ini kebanyakan ditemukan tersebar di pelataran gua yang miring. Lukisan dinding gua yang terdapat di gua ini sebanyak 11 buah gambar. 5 buah diidentifikasi sebagai gambar telapak tangan berwarna merah dan 6 lainnya berwarna hitam. Di luar gambar telapak tangan, gambar-gambar lainnya diidentifikasi sebagai gambar manusia, hewan, garis-garis tumpal dan garis-garis lengkung lainnya serta sebuah gambar yang menyerupai alat batu serpih. Lukisan terbesar di gua ini berukuran 19 Cm. Secara umum peletakan lukisan yang menampilkan telapak tangan berada pada gua atau pintu gua sebelah kanan sedang gambar lainnya di letakkan pada mulut gua sebelah kiri. Teknik penggambaran yang dilakukan di situs ini dilakukan dengan cara dipercik atau disemprot untuk jenis telapak tangan dan untuk jenis lainnya dilakukan dengan cara digaris atau dilukis.

Gambar 2.23. Lingkungan di luar gua Lompoa

Gambar 2.24. Lukisan manusia di gua Lompoa

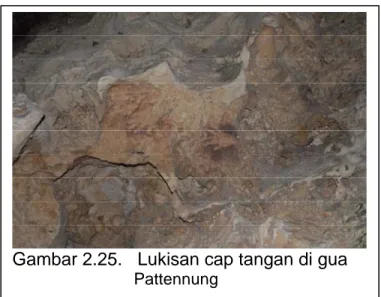

e. Gua Pattennung

Gua Pattennung menghadap ke arah tenggara dan berada 13 meter di atas permukaan laut. Tinggi gua dari permukaan tanah di depannya berkisar antara 0 sampai 2 meter. Distribusi lahan di depan gua tidak banyak berbeda dengan gua Leang kajuara yang berada di dekatnya kecuali pelatarannya memiliki luas 0,1 ha dan pada musim hujan atau beberapa bulan sesudahnya termasuk dataran banjir mencapai ke mulut gua. Vegetasi di pelatan ini didominasi tanaman rumbia. Lahan di luar pelataran banjir yang terletak di sebelah timurnya dimanfaatkan penduduk sebagai areal persawahan yang terbentuk atas beberapa petak, sedangkan lahan yang lebih ke timurnya lagi termasuk tanah kering sehingga penduduk banyak membangun rumah-rumah di atasnya sebagai lahan pemukiman. Juga di atas areal kering ini terdapat fasilitas sosial berupa gedung sekolah untuk tingkat Sekolah Dasar.

Gua Pattennung termasuk kategori gua kekar tiang yang ditandai dengan banyaknya stalagmit dan rekahan batuan di dalam rongga gua. Pada dasarnya pintu gua hanya ada satu namun pada bagian rongga sebelah barat dayanya terdapat celah sempit yang dapat dilalui keluar masuk gua ini. Pintu gua berukuran tinggi 22 meter dan lebar 8 meter.

Tinggalan arkeologis yang terdapat pada Gua Pattennung terdiri atas lukisan dinding gua dan sisa makanan.. Lukisan dinding gua Pattennung diidentifikasi sebagai gambar telapak tangan sebanyak 18 buah, gambar telapak kaki satu buah dengan ukuran panjang 10 centimeter dan sebuah gambar manusia berukuran 12 centimeter. Gambar-gambar ini keseluruhannya dibuat di atas warna merah dengan meletakkan pada dinding dan rekahan bagian dalam rongga gua. Untuk jenis gambar telapak tangan dan telapak kaki dibuat dengan cara atau tehnik percik dan semprot dimana objek terlebih dahulu diletakkan di atas permukaan batu. Sedangkan untuk gambar jenis manusia dibuat dengan cara dilukis, sehingga seluruh bidang objek mendapat perwarnaan. Buangan sisa makanan yang teramati dari situs ini berupa cangkang moluska yang diidentifikasikan berasal dari kelas gastropoda dan pelecypoda tetapi jumlahnya hanya sedikit.

e. Gua Bulu Sumi

Gua Bulu Sumi berada dalam kompleks Taman Prasejarah Sumpang Bitta. Gua ini terletak sekitar 500 meter dari jalan raya poros Pangkep – Makasar. Gua Bulu Sumi terletak di kaki perbukitan kapur dengan kemiringan sekitar 30º dan berada pada ketinggian 220 meter dari permukaan laut. Mulut gua menghadap ke arah utara dengan lebar sekitar 4,1 meter dan kedalaman ruang gua sekitar 8,8 meter serta ketinggian atap gua lebih kurang 11 meter. Pada jarak sekitar 80 meter di sebelah timur laut gua terdapat sumber mata air. Keadaan permukaan tanah pada Gua Bulu Sumi relatif agak rata. Kondisi lingkungan sekitar Gua Bulu Sumi berupa semak belukar dan tanaman keras, antara lain pohon lontar dan pohon jati. Pada bagian mulut gua terdapat bongkahan-bongkahan batu kapur yang menghalangi sebagian pintu masuk gua (Budiarto, 1996).

Tinggalan arkeologis yang ditemukan di dalam Gua Bulu Sumi antara lain alat-alat serpih, fragment gerabah polos, lancipan, kulit kerang, dan lukisan dinding. Lukisan dinding yang ditemukan di gua ini berupa lukisan cap tangan, yaitu cap tangan orang dewasa dan anak-anak yang semuanya berjari lengkap, serta lukisan babirusa dengan warna merah sebanyak dua buah. Lukisan-lukisan tersebut ditemukan di dinding gua bagian dalam. Di bagian atap gua tidak ditemukan lukisan (Budiarto, 1996).

Gambar 2.25. Lukisan cap tangan di gua

Pattennungf. Gua Sumpang Bita

Gua Sumpang Bita juga terletak di dalam Taman Prasejarah Sumpang Bita. Gua in terletak sekitar 150 meter di sebelah barat Gua Bulu Sumi. Gua Sumpang Bita terletak di kaki perbukitan kapur dengan kemiringan sekitar 30º dan berada pada ketinggian 260 meter dari permukaan laut. Mulut gua menghadap ke arah timur, dengan lebar sekitar 14 meter. Kedalaman ruang gua sekitar 24 meter dengan tinggi lebih kurang 12 meter (Budiarto, 1996).

Vegetasi di sekitar Gua Sumpang Bita berupa semak belukar dan tanaman keras, antara lain pohon lontar dan pohon jati (Tectona grandis). Pada bagian mulut gua terdapat bongkahan-bongkahan batu. Di dalam gua masih berlangsung proses pembentukan stagmit dan stalagtit, sebagai akibat dari proses perembesan air dan proses travertine (Budiarto, 1996).

Tinggalan arkeologis yang ditemukan di Gua Sumpang Bita berupa tulang dan gigi manusia, kulit kerang, fragmen gerabah polos dan berhias geometris, serta lukisan dinding. Jenis lukisan dinding yang ditemukan berupa lukisan cap tangan, lukisan cap kaki, lukisan babirusa, dan lukisan berbentuk perahu dengan warna merah. Lukisan-lukisan tersebut ditempatkan di dinding gua bagian dalam. Lukisan cap tangan yang terdapat di Gua Sumpang Bita terdiri atas cap tangan orang dewasa dan anak-anak, sedangkan lukisan cap kaki brupa cap kaki anak-anak (Budiarto, 1996).

Hasil pengukuran terhadap kondisi lingkungan di dalam gua Sumpang Bita, dapat diuraikan sebagai berikut

Nama Gua Suhu Udara ( º C) Kelembaban Udara ( % ) Kelembaban Tanah ( % ) Kelembaban Dinding (SP) Suhu Per-mukaan Dinding ( º C) PH Tanah PH Air Sumpang Bita 28 71 30 6, 8, 9, 11, 12 22 7 7