FARMAKOTERAPI TERAPAN STROKE

Disusun oleh: Kelompok 5

Evi Lestari 260112120501 Anindhita Fadhilla 260112120567 Devianti Mega 260112120519 Andy Muhammad F. 260112120573 Marlita Oktaria 260112120523 AndriNugraha S. 260112120587 Ahmad Soleh 260112120551 Farida Utami 260112120613 Pungki Retna W. 260112120559 Resti Dwi M 260112120615 Citra Caesaria F. 260112120563

UNIVERSITAS PADJADJARAN FAKULTAS FARMASI

JATINANGOR 2013 I. Definisi Stroke

Stroke adalah penurunan sistem saraf utama secara tiba-tiba yang berlangsung selama 24 jam dan diperkirakan berasal dari pembuluh darah. Serangan iskemia sementara atau Transient ischemic attacks (TIAs) adalah iskemia sistem syaraf utama menurun selama kurang dari 24 jam dan biasanya kurang dari 30 menit (Sukandar, 2008). TIAs yang tidak teratasi dengan cepat dalam beberapa hari akan meningkat menjadi stroke. Stroke adalah menifestasi klinik dari gangguan fungsi serebral, baik fokal maupun menyeluruh (global), yang berlangsung dengan cepat, selama lebih dari 24 jam atau berakhir dengan kematian, tanpa ditemukannya penyebab lain selain gangguan vaskuler. Istilah kuno apopleksia serebri sama maknanya dengan Cerebrovascular Accidents/Attacks (CVA) dan Stroke (Harsono, 1996). Stroke menjadi penyebab kematian terbesar di dunia. Terdapat 700.000 penderita stroke per tahunnya dan diperoleh 150.000 orang yang mengalami kematian. Terdapat 4.6 juta orang terserang stroke terutama pada masyarakat dewasa di USA.

Gejala stroke secara umum, antara lain (Harsono, 1996):

1. muntah

2. penurunan kesadaran (konfusi, delirium, letargi, stupor atau koma) 3. gangguan berbicara (afasia) atau bicara pelo (disastria)

4. wajah tidak simetris

5. kelumpuhan wajah / anggota badan sebelah (hemiperase) yang timbul secara mendadak.

6. gangguan sensibilitas pada satu atau lebih anggota badan. 7. gangguan penglihatan, penglihatan ganda (diplopia) 8. vartigo, mual, muntah, dan nyeri kepala.

Stroke diklasifikasikan sebagai berikut : 1. Stroke Hemoragik

Pecahnya pembuluh darah otak menyebabkan keluarnya darah ke jaringan parenkim otak, ruang cairan serebrospinalis disekitar otak atau kombinasi

keduanya. Perdarahan tersebut menyebabkan gangguan serabut saraf otak melalui penekanan struktur otak dan juga oleh hematom yang menyebabkan iskemia pada jaringan sekitarnya. Peningkatan tekanan intrakranial akan menimbulkan herniasi jaringan otak dan menekan batang otak (Goetz, 2007).

a) Etiologi dari Stroke Hemoragik : 1) Perdarahan intraserebral

Perdarahan intraserebral ditemukan pada 10% dari seluruh kasus stroke, terdiri dari 80% di hemisfer otak dan sisanya di batang otak dan serebelum. Sebagian besar perdarahan terjadi disebabkan oleh perubahan drastis pada fungsi arteri. Dipicu oleh adanya hipertensi jangka panjang dan ruptur dari banyak arteri kecil yang menembus jauh ke dalam jaringan otak. Perdarahan ini sering terjadi pada pasien yang dalam kondisi terjaga dan aktif dan menyebabkan defisit neurologic fokal yang cepat dan memburuk secara progresif dalam beberapa menit. Angka kematian untuk perdarahan ini juga sangat tinggi yaitu mendekati 50%. terutama terjadi bila tekanan darah tinggi sekali, sampai otak tidak berfungsi lagi, dan bila pembuluh darahnya rapuh atau ada aneurisma maka pembuluh darah dapat pecah dan terjadi Infark hemorragik.

Gejala klinis :

• Onset perdarahan bersifat mendadak, terutama sewaktu melakukan aktivitas dan dapat didahului oleh gejala prodromal berupa peningkatan tekanan darah yaitu nyeri kepala, mual, muntah, gangguan memori, bingung, perdarhan retina, dan epistaksis.

• Penurunan kesadaran yang berat sampai koma disertai hemiplegia/hemiparese dan dapat disertai kejang fokal / umum.

• Tanda-tanda penekanan batang otak, gejala pupil unilateral, refleks pergerakan bola mata menghilang dan deserebrasi.

2) Perdarahan subarakhnoid

Perdarahan subarakhnoid adalah suatu keadaan dimana terjadi perdarahan di ruang subarakhnoid yang timbul secara primer, dapat disebabkan karena adanya suatu trauma kepala, aneurisma atau terjadi malformasi pada arteriovena (AVM). Perdarahan ini dapat bersifat massif dan ekstravasasi darah ke dalam ruangan subaraknoid berlangsung cepat, maka angka kematian sangat tinggi sekitar 50% pada bulan pertama setelah perdarahan. Penyebab tingginya angka kematian ini semakin didukung oleh adanya 4 penyulit utama yaitu vasospasme reaktif disertai infark, rupture ulang, hiponatremia dan hidrosefalus. Namun, hal ini kembali lagi pada tingkat keparahan dan distribusi pembuluh-pembuluh yang terlibat.

Malformasi arteriovena disebabkan oleh melebarnya pembuluh sehingga darah mengalisr diantara arteri bertekanan tinggi dan system vena bertekanan rendah. Akhirnya menyebabkan melemahnya dinding venula dan darah dapat keluar dengan cepat ke jaringan otak yang keluar akibat pecahnya aneurisma atau malformasi arterio vena (MVA), akan segera memenuhi ruang sub arachnoid sehingga menimbulkan iritasi batang otak.

Gejala klinis :

• Onset penyakit berupa nyeri kepala mendadak seperti meledak, dramatis, berlangsung dalam 1 – 2 detik sampai 1 menit.

• Vertigo, mual, muntah, banyak keringat, mengigil, mudah terangsang, gelisah dan kejang.

• Dapat ditemukan penurunan kesadaran dan kemudian sadar dalam beberapa menit sampai beberapa jam.

• Dijumpai gejala-gejala rangsang meningen

• Perdarahan retina berupa perdarahan subhialid merupakan gejala karakteristik perdarahan subarakhnoid.

• Gangguan fungsi otonom berupa bradikardi atau takikardi, hipotensi atau hipertensi, banyak keringat, suhu badan meningkat, atau gangguan pernafasan (Goetz, 2007).

2. Stroke Non-Hemoragik (Stroke Iskemik, Infark Otak, Penyumbatan) Iskemia jaringan otak timbul akibat sumbatan pada pembuluh darah serviko-kranial atau hipoperfusi jaringan otak oleh berbagai faktor seperti aterotrombosis, emboli, atau ketidakstabilan hemodinamik. Aterotrombosis terjadi pada arteri-arteri besar dari daerah kepala dan leher dan dapat juga mengenai pembuluh arteri-arteri kecil atau percabangannya. Trombus yang terlokalisasi terjadi akibat penyempitan pembuluh darah oleh plak aterosklerotik sehingga menghalangi aliran darah pada bagian distal dari lokasi penyumbatan. Gejala neurologis yang muncul tergantung pada lokasi pembuluh darah otak yang terkena (Goetz, 2007).

Secara non hemoragik, stroke dapat dibagi berdasarkan manifestasi klinik dan proses patologik (kausal):

a) Berdasarkan manifestasi klinik:

1. Serangan Iskemik Sepintas/Transient Ischemic Attack (TIA)

Gejala neurologik yang timbul akibat gangguan peredaran darah di otak akan menghilang dalam waktu 24 jam.

2. Defisit Neurologik Iskemik Sepintas/Reversible Ischemic Neurological Deficit (RIND)

Gejala neurologik yang timbul akan menghilang dalam waktu lebih lama dari 24 jam, tapi tidak lebih dari seminggu.

3. Stroke Progresif (Progressive Stroke/Stroke In Evaluation) Gejala neurologik makin lama makin berat.

4. Stroke komplet (Completed Stroke/Permanent Stroke)

Kelainan neurologik sudah menetap, dan tidak berkembang lagi (Goetz, 2007).

b) Berdasarkan Kausal: 1. Stroke Trombotik

Stroke trombotik terjadi karena adanya penggumpalan pada pembuluh darah di otak. Trombotik dapat terjadi pada pembuluh darah yang besar dan pembuluh darah yang kecil. Pada pembuluh darah besar trombotik terjadi akibat aterosklerosis yang diikuti oleh terbentuknya gumpalan darah yang cepat. Selain itu, trombotik juga diakibatkan oleh tingginya kadar kolesterol jahat atau Low Density Lipoprotein (LDL). Sedangkan

pada pembuluh darah kecil, trombotik terjadi karena aliran darah ke pembuluh darah arteri kecil terhalang. Ini terkait dengan hipertensi dan merupakan indikator penyakit aterosklerosis. Masih bersifat reversibel dan dapat membaik bila tekanan darah cepat naik kembali/membaik (fase penumbra).

2. Stroke Emboli/Non Trombotik

Stroke emboli terjadi karena adanya gumpalan dari jantung atau lapisan lemak yang lepas. Sehingga, terjadi penyumbatan pembuluh darah yang mengakibatkan darah tidak bisa mengaliri oksigen dan nutrisi ke otak (Goetz, 2007).

Gejala Stroke Non Hemoragik

Gejala stroke non hemoragik yang timbul akibat gangguan peredaran darah di otak bergantung pada berat ringannya gangguan pembuluh darah dan lokasi tempat gangguan peredaran darah terjadi, maka gejala-gejala tersebut adalah : a. Gejala akibat penyumbatan arteri karotis interna.

1. Buta mendadak (amaurosis fugaks).

2. Ketidakmampuan untuk berbicara atau mengerti bahasa lisan (disfasia) bila gangguan terletak pada sisi dominan.

3. Kelumpuhan pada sisi tubuh yang berlawanan (hemiparesis kontralateral) dan dapat disertai sindrom Horner pada sisi sumbatan (Goetz, 2007).

b. Gejala akibat penyumbatan arteri serebri anterior.

1. Hemiparesis kontralateral dengan kelumpuhan tungkai lebih menonjol. 2. Gangguan mental.

4. Ketidakmampuan dalam mengendalikan buang air. 5. Bisa terjadi kejang-kejang (Goetz, 2007).

c. Gejala akibat penyumbatan arteri serebri media.

1. Bila sumbatan di pangkal arteri, terjadi kelumpuhan yang lebih ringan. 2. Bila tidak di pangkal maka lengan lebih menonjol.

3. Gangguan saraf perasa pada satu sisi tubuh.

4. Hilangnya kemampuan dalam berbahasa (aphasia) (Goetz, 2007). d. Gejala akibat penyumbatan sistem vertebrobasilar.

1. Kelumpuhan di satu sampai keempat ekstremitas. 2. Meningkatnya refleks tendon.

3. Gangguan dalam koordinasi gerakan tubuh.

4. Gejala-gejala sereblum seperti gemetar pada tangan (tremor), kepala berputar (vertigo).

5. Ketidakmampuan untuk menelan (disfagia).

6. Gangguan motoris pada lidah, mulut, rahang dan pita suara sehingga pasien sulit bicara (disatria).

7. Kehilangan kesadaran sepintas (sinkop), penurunan kesadaran secara lengkap (strupor), koma, pusing, gangguan daya ingat, kehilangan daya ingat terhadap lingkungan (disorientasi).

8. Gangguan penglihatan, seperti penglihatan ganda (diplopia), gerakan arah bola mata yang tidak dikehendaki (nistagmus), penurunan kelopak mata (ptosis), kurangnya daya gerak mata, kebutaan setengah lapang pandang pada belahan kanan atau kiri kedua mata (hemianopia homonim).

9. Gangguan pendengaran.

e. Gejala akibat penyumbatan arteri serebri posterior 1. Koma

2. Hemiparesis kontra lateral.

3. Ketidakmampuan membaca (aleksia).

4. Kelumpuhan saraf kranialis ketiga (Goetz, 2007). f. Gejala akibat gangguan fungsi luhur

1. Aphasia yaitu hilangnya kemampuan dalam berbahasa. Aphasia dibagi dua yaitu, Aphasia motorik adalah ketidakmampuan untuk berbicara, mengeluarkan isi pikiran melalui perkataannya sendiri, sementara kemampuannya untuk mengerti bicara orang lain tetap baik. Aphasia sensorik adalah ketidakmampuan untuk mengerti pembicaraan orang lain, namun masih mampu mengeluarkan perkataan dengan lancar, walau sebagian diantaranya tidak memiliki arti, tergantung dari luasnya kerusakan otak.

2. Alexia adalah hilangnya kemampuan membaca karena kerusakan otak. Dibedakan dari Dyslexia (yang memang ada secara kongenital), yaitu Verbal alexia adalah ketidakmampuan membaca kata, tetapi dapat membaca huruf. Lateral alexia adalah ketidakmampuan membaca huruf, tetapi masih dapat membaca kata. Jika terjadi ketidakmampuan keduanya disebut Global alexia.

3. Agraphia adalah hilangnya kemampuan menulis akibat adanya kerusakan otak.

4. Acalculia adalah hilangnya kemampuan berhitung dan mengenal angka setelah terjadinya kerusakan otak.

5. Right-Left Disorientation & Agnosia jari (Body Image) adalah sejumlah tingkat kemampuan yang sangat kompleks, seperti penamaan, melakukan gerakan yang sesuai dengan perintah atau menirukan gerakan-gerakan tertentu. Kelainan ini sering bersamaan dengan Agnosia jari (dapat dilihat dari disuruh menyebutkan nama jari yang disentuh sementara penderita tidak boleh melihat jarinya).

6. Hemi spatial neglect (Viso spatial agnosia) adalah hilangnya kemampuan melaksanakan bermacam perintah yang berhubungan dengan ruang.

7. Syndrome Lobus Frontal, ini berhubungan dengan tingkah laku akibat kerusakan pada kortex motor dan premotor dari hemisphere dominan yang menyebabkan terjadinya gangguan bicara.

8. Amnesia adalah gangguan mengingat yang dapat terjadi pada trauma capitis, infeksi virus, stroke, anoxia dan pasca operasi pengangkatan massa di otak.

9. Dementia adalah hilangnya fungsi intelektual yang mencakup sejumlah kemampuan (Goetz, 2007).

Beberapa faktor resiko terjadinya stroke, yaitu (Sukandar, 2008)

Faktor resiko stroke tidak dapat dimodifikasi antara lain peningkatan usia, laki-laki, ras (Amerika Serikat, Asia, Amerika Latin) dan turunan.

Faktor resiko utama yang dapat dimodifikasi antara lain hipertensi dan penyakit jantung (jantung koroner, gagal jantung). Faktor resiko lainnya antara lain serangan iskemia sementara, diabetes melitus, dislipidemia, dan merokok.

II. Patofisioligi Stroke 1. Stroke Iskemik

Sebanyak 88% dari semua stroke adalah stroke iskemik dan disebabkan oleh pembentukan trombus atau emboli yang menghambat arteri serebral. Aterosklerosis serebral adalah faktor penyebab dalam masalah stroke iskemik, walaupun 30% tidak diketahui etiologinya. Emboli dapat muncul dari arteri intra dan ekstra kranial. Dua puluh persen stroke emboli muncul dari jantung. Pada aterosklerosis karotid, plak dapat rusak karena paparan kolagen, agregasi platelet, dan pembentukan tombus. Pembekuan dapat menyebabkan hambatan sekitar atau terjadi pelepasan dan bergerak ke arah distal, pada akhirnya akan menghambat pembuluh serebral. Dalam masalah embolisme kardiogen, aliran darah yang berhenti dalam atrium atau ventrikel mengarah ke pembentukan bekuan lokal yang dapat pelepasan dan bergerak melalui aorta menuju sirkulasi serebral. Hasil akhir baik pembentukan trombus dan embolisme adalah hambatan arteri, penurunan aliran darah serebral dan penyebab iskemik dan akhirnya infark distal mengarah hambatan (Sukandar, 2008).

2. Stroke pendarahan

Sebanyak 12% stroke adalah stroke pendarahan dan termasuk pendarahan subarakhnoid, pendarahan intraserebral, dan hematomas subdural. Pendarahan subarakhnoid dapat terjadi dari luka berat atau rusaknya aneurisme intrakranial atau cacat arteriovena. Pendarahan intraserebral terjadi ketika pembuluh darah rusak dalam parenkim otak menyebabkan pembentukan hematoma. Hematoma subdural kebanyakan terjadi karena luka berat. Adanya darah dalam parenkim otak menyebabkan kerusakan pada jaringan sekitar melalui efek masa dan komponen darah yang neurotoksik dan produk urainya. Penekanan terhadap jaringan yang dikelilingi hematomas dapat mengarah pada iskemik sekunder. Kematian karena stroke pendarahan kebanyakan disebabkan oleh peningkatan kerusakan dalam penekanan intrakranial yang mengarah pada herniasi dan kematian (Sukandar, 2008).

III. Manifestasi Klinik Stroke

Secara umum pasien tidak dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya, karena penurunan kemampuan kognitif atau bahasanya. Informasi ini perlu didapatkan dari anggota keluarga atau saksi lain. Gejala-gejala umum dari stroke, antara lain (Sukandar, 2008):

1. Pasien mengalami kelemahan pada satu sisi tubuh, ketidakmampuan berbicara, kehilangan melihat, vertigo, atau jatuh.

2. Stroke iskemik biasanya tidak menyakitkan, tapi sakit kepala dapat terjadi dan lebih parah pada stroke pendarahan.

3. Pasien biasanya memiliki berbagai pertanda disfungsi sistem syaraf pada pemeriksaan fisik.

4. Penurunan spesifik bergantung pada daerah otak yang berpengaruh. Penurunan hemi atau monoparesis dan hemisensori biasa terjadi.

5. Pasien dengan pengaruh sirkulasi posterior dapat mengalami vertigo dan diplipia.

6. Stroke sirkulasi anterior biasanya terjadi dalam aphasia.

7. Pasien juga dapat mengalami dysarthria, kerusakan daerah penglihatan, dan perubahan tingkat kesadaran (Sukandar, 2008).

IV. Diagnosis Stroke

Diagnosis ditujukan untuk mencari beberapa keterangan apakah pasien menderita stroke atau tidak. Anemnesis yang dilakukan dapat menuntun untuk menentukan kausa paling mungkin yang ditemukan pada pasien stroke. Menelusuri gejala–gejala klinis yang berupa sakit kepala, mual, muntah, gangguan visual sampai pada penurunan kesadaran. Selain itu dilakukan penelusuruan tentang faktor-faktor resiko apa yang terjadi. Setelah anamnesis dilakukan, dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik meliputi penilaian tanda-tanda vital, pemeriksaan kepala dan leher, pemeriksaan thoraks, abdomen, kulit dan ekstremitas.

Pemeriksaan neurologis dilakukan seperti pemeriksaan saraf kranialis, rangsang selaput otak, system motorik, reflex, koordinasi, sensorik, dan fungsi kognitif. Diagnosa yang cepat dilakukan dengan menggunakan CT scan. CT scan dapat mendeteksi lebih dari 90% kasus PSA dengan rupture aneurisma. Pada tampilan CT scan akan terlihat gumpalan pada ruang subaraknoid pada siterna

basal dan sulkus. Diagnosa lain juga dapat dilakukan dengan punksi lumbal apabila hasil CT scan meragukan atau tidak menunjukan tanda perdarahan. Punksi lumbal dilakukan dengan cara mengambil cairan serebrospinal dan melihat kandungan di dalamnya. Pada stroke punksi lumbal akan menunjukan adanya sel eritrosit yang massif.

1. Anamnesis

Proses anamnesis akan ditemukan kelumpuhan anggota gerak sebelah badan, mulut mencong atau bicara pelo, dan tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Keadaan ini timbul sangat mendadak, dapat sewaktu bangun tidur, sedang bekerja, ataupun sewaktu istirahat.

2. Pemeriksaan fisik

Penentuan keadaan kardiovaskular penderita serta fungsi vital seperti tekanan darah kiri dan kanan, nadi, pernafasan, tentukan juga tingkat kesadaran penderita. Jika kesadaran menurun, tentukan skor dengan skala koma glasglow agar pemantauan selanjutnya lebih mudah, tetapi seandainya penderita sadar tentukan berat kerusakan neurologis yang terjadi, disertai pemeriksaan saraf – saraf otak dan motorik apakah fungsi komunikasi masih baik atau adakah disfasia. Jika kesadaran menurun dan nilai skala koma glasglow telah ditentukan, setelah itu lakukan pemeriksaan refleks – refleks batang otak yaitu :

a. Reaksi pupil terhadap cahaya b. Refleks kornea

c. Refleks okulosefalik.

d. Keadaan (refleks) respirasi, apakah terdapat pernafasan Cheyne Stoke, hiperventilasi neurogen, kluster, apneustik dan ataksik. Setelah itu tentukan

kelumpuhan yang terjadi pada saraf – saraf otak dan anggota gerak. Kegawatan kehidupan sangat erat hubungannya dengan kesadaran menurun, karena makin dalam penurunan kesadaran, makin kurang baik prognosis neurologis maupun kehidupan. Kemungkinan perdarahan intra serebral dapat luas sekali jika terjadi perdarahan – perdarahan retina atau preretina pada pemeriksaan funduskopi.

3. Pemeriksaan penunjang

Dilakukan dengan cek laboratorium, pemeriksaan neurokardiologi, pemeriksaan radiologi, penjelasanya adalah sebagai berikut :

a. Laboratorium.

1) Pemeriksaan darah rutin.

2) Pemeriksaan kimia darah lengkap. a. Gula darah sewaktu.

Stroke akut terjadi hiperglikemia reaktif. Gula darah dapat mencapai 250 mg dalam serum dan kemudian berangsur – angsur kembali turun. 2. Kolesterol, ureum, kreatinin, asam urat, fungsi hati, enzim

SGOT/SGPT/CPK, dan profil lipid (trigliserid, LDH-HDL kolesterol serta total lipid).

3) Pemeriksaan hemostasis (darah lengkap), meliputi waktu protrombin, kadar fibrinogen, viskositas plasma, dan pemeriksaan tambahan yang dilakukan atas indikasi homosistein.

b. Pemeriksaan neurokardiologi

Sebagian kecil penderita stroke terdapat perubahan elektrokardiografi. Perubahan ini dapat berarti kemungkinan mendapat serangan infark jantung, atau

pada stroke dapat terjadi perubahan – perubahan elektrokardiografi sebagai akibat perdarahan otak yang menyerupai suatu infark miokard. Pemeriksaan khusus atas indikasi misalnya CK-MB follow up nya akan memastikan diagnosis. Pada pemeriksaan EKG dan pemeriksaan fisik mengarah kepada kemungkinan adanya potensial source of cardiac emboli (PSCE) maka pemeriksaan echocardiografi terutama transesofagial echocardiografi (TEE) dapat diminta untuk visualisasi emboli cardial.

c. Pemeriksaan radiologi 1) CT-scan otak

Perdarahan intraserebral dapat terlihat segera dan pemeriksaan ini sangat penting karena perbedaan manajemen perdarahan otak dan infark otak. Pada infark otak, pemeriksaan CT-scan otak mungkin tidak memperlihatkan gambaran jelas jika dikerjakan pada hari – hari pertama, biasanya tampak setelah 72 jam serangan. Jika ukuran infark cukup besar dan hemisferik. Perdarahan/infark di batang otak sangat sulit diidentifikasi, oleh karena itu perlu dilakukan pemeriksaan MRI untuk memastikan proses patologik di batang otak.

2). Pemeriksaan foto thoraks.

Dapat memperlihatkan keadaan jantung, apakah terdapat pembesaran ventrikel kiri yang merupakan salah satu tanda hipertensi kronis pada penderita stroke dan adakah kelainan lain pada jantung dan dapat mengidentifikasi kelainan paru yang potensia mempengaruhi proses manajemen dan memperburuk prognosis.

Untuk diagnosis stroke dilakukan secara umum antara lain (Sukandar, 2008): a. pendekatan awal ialah memastikan keseimbangan pernafasan dan memeriksa

secara cepat apakah lesi adalah iskemia atau pendarahan berdasarkan pemantaun CT.

b. Pasien stroke iskemia menunjukan dalam beberapa jam terjadinya gejala seharusnya dievaluasi untuk terapi repefusi.

c. Peningkatan tekanan darah seharusnya mengingatkan tidak terobatinya periode akut (7 hari pertama) setelah stroke iskemik karena resiko penurunan aliran darah ke otak dan gejala yang lebih buruk. Tekanan seharusnya direndahkan jika meningkat hingga 220/120 mmHg atau terdapat bukti dari pembedahan aortik, infark miokardial akut, edema pulmonari, atau encefalofati hipersensitif. Jika tekanan darah diobati dalam fasa akut, senyawa parenteral kerja cepat (contoh: labetalol, nikardipin, nitroprusid) lebih baik digunakan.

d. Pasien dengan stroke pendarahan seharusnya diperiksa untuk mengetahui apakah mereka perlu dioperasi melalui endovaskular atau pendekatan kraniotomi.

e. Setelah fasa hiperakut telah lewat, perhatian ditujukan pada pencegahan penurunan bertahap, minimalisie komplikasi, dan merancang strategi pencegahan sekunder yang tepat.

V. Hasil Terapi yang Dinginkan

Serangan stroke terkait dengan keterbatasan pulihnya fungsi otak, meskipun area peri-infark menjadi lebih bersifat neuroplastik sehingga memungkinkan

perbaikan fungsi sensorimotorik melakukan pemetaan ulang di area otak yang mengalami kerusakan.

Dalam penatalaksanaan terapi stroke terdapat tujuan dalam pelaksanaan pengobatan. Tujuan pengobatan untuk stroke akut adalah untuk:

a. Mengurangi cedera neurologis yang sedang berlangsung dan penurunan angka kematian dan kecacatan jangka panjang.

b. Mencegah komplikasi sekunder untuk imobilitas dan disfungsi neurologis. c. Mencegah terulangnya stroke.

1. Pendekatan Umum Terapi

Pendekatan awal adalah untuk memastikan keseimbangan pernapasan yang memadai dan dukungan jantung dan untuk memeriksa dengan cepat apakah lesi adalah iskemik atau hemoragik berdasarkan pemantauan CT scan. Pasien stroke iskemik yang menunjukan dalam beberapa jam terjadinya gejala seharusnya dievaluasi untuk terapi reperfusi. Peningkatan tekanan darah harus tetap tidak diobati pada periode akut (7 hari pertama) setelah stroke iskemik karena risiko penurunan aliran darah otak dan memburuknya gejala. Tekanan darah harus diturunkan jika melebihi 220/120 mm Hg atau ada bukti diseksi aorta, infark miokard akut, edema paru, atau hipertensi ensefalopati. Jika tekanan darah berada dalam fase akut, agen parenteral kerja pendek (misalnya, labetalol, nicardipine, nitroprusside) lebih disukai. Saat ini rekomendasi tentang pengelolaan hipertensi arteri pada pasien stroke diberikan dalam Tabel 1. Pasien dengan stroke hemoragik harus diperiksa untuk menentukan apakah

mereka kandidat yang memerlukan bedah melalui endovascular atau pendekatan kraniotomi. Setelah fase hiperakut telah berlalu, perhatian difokuskan pada pencegahan penurunan bertahap, meminimalkan komplikasi, dan menyusun strategi pencegahan sekunder yang sesuai.

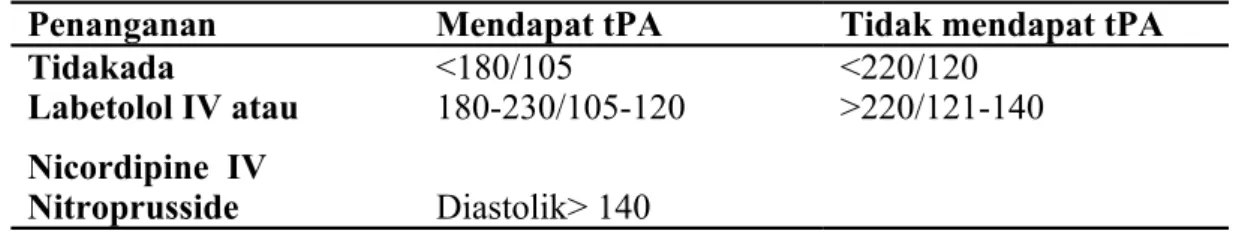

Tabel 1.Panduan Penanganan tekanan darah pada pasien stroke iskemik akut

Keterangan : Labetolol iv = 10-20 mg ganda setiap 10-20 menit, hingga maksimal 300 mg. juga dapat digunakan infus 2-8 mg/min; Nicordipine IV = Infusi dimulai pada 5 mg/hari hingga 15 mg/hari; Nitroprusside IV = Infus dimulai dengan kecepatan = infuse dimulai pada 0,5 mcg/kg/min, dengan monitoring tekanan darah.

2. Evaluasi Hasil Terapeutik

Pasien dengan stroke akut harus dipantau secara intens untuk memantau perkembangan neurologis yang memburuk (kambuh), komplikasi (tromboemboli atau infeksi), dan efek samping dari perawatan (farmakologidan non farmakologi). Alasan yang paling umum untuk memburuknya keadaan klinis pada pasien stroke adalah:

Penanganan Mendapat tPA Tidak mendapat tPA

Tidakada <180/105 <220/120

Labetolol IV atau Nicordipine IV

180-230/105-120 >220/121-140 Nitroprusside Diastolik> 140

a. Perpanjangan lesi semula dalam otak.

b. Perkembangan edemas erebral dan peningkatan tekanan intrakranial c. Hipertensi darurat.

d. Infeksi (misalnya, saluran kemih dan saluran pernapasan) e. Tromboemboli vena.

f. Kelainan Elektrolit dan gangguan irama (dapat dikaitkan dengan cedera otak).

g. Stroke berulang.

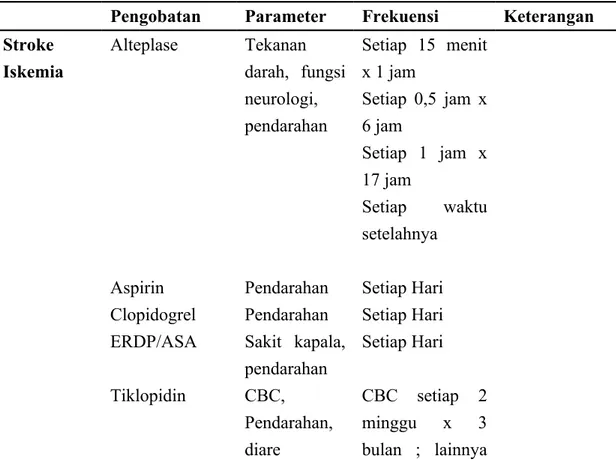

Pendekatan untuk memantau pasien stroke diringkas dalam Tabel 2 berikut. Rencana yang terarah harus dibuat untuk setiap pasien berdasarkan komorbiditasnya dan proses penyakityang sedang berlangsung.

Tabel 2. Pemantauan Pasien Sroke Akut

Pengobatan Parameter Frekuensi Keterangan

Stroke Iskemia Alteplase Tekanan darah, fungsi neurologi, pendarahan Setiap 15 menit x 1 jam Setiap 0,5 jam x 6 jam Setiap 1 jam x 17 jam Setiap waktu setelahnya

Aspirin Pendarahan Setiap Hari Clopidogrel Pendarahan Setiap Hari ERDP/ASA Sakit kapala,

pendarahan Setiap Hari Tiklopidin CBC, Pendarahan, diare CBC setiap 2 minggu x 3 bulan ; lainnya

setiap hari Warfarin Pendarahan,

INR, Hb/Hct

INR setiap hari x 3 hari ; tiap minggu hingga stabil ; tiap bulan Stroke Hemoragik Tekanan darah, fungsi neurologis, ICP Setiap 2 jam di ICU Banyak pasien membutuhkan pengaruh dengan senyawa kerja pendek untuk mengurangi tekanan darah hingga < 180 mmHg Nimodipin (untuk SAH) Tekanan darah, fungsi neurologis, status cairan Setiap 2 jam di ICU

Suhu, CBC Suhu setiap 8 jam ; CBC setiap hari Untuk komplikasi infeksius seperti UTI atau pneumonia

Semua Nyeri (dada

atau betis)

Setiap 8 jam Untuk DVT,

MI, sakit

kepala akut Elektrolit dan

ECG

Hingga tiap hari Untuk tidak seimbangnya

cairan dan elektrolit, ritme kardiak tidak normal Heparin untuk profilaksis DVT Pendarahan, platelet Pendarahan setiap hari, platelet jika diduga trombositopenia

Keterangan : CBC, complete blood count; DVT, deep vein thrombosis; ECG, electrocardiogram; ERDP/ASA, extended-release dypridamole plus aspirin; Hb, hemoglobin; Hct, hematocit; ICP, intra cranial pressure; ICU, intensive care unit; INR, internazionale normalized ratio; SAH, suparachnoid hemorrage.

Pada fase pemulihan pasien, seorang neurologist akan memberikan obat-obatan untuk menekan resiko komplikasi (bila perlu), seperti obat anti hipertensi, pemberian obat-obatan untuk menurunkan tekanan di dalam kepala, dan terapi terapi lainnya. Program rehabilitasi akan diaplikasikan agar fungsi pemulihan pasien menjadi lebih cepat. Fungsi dan peran ini harus dilakukan dengan optimal bersama- sama keluarga pasien, karena pemulihan yang optimal pasca serangan stroke akan terjadi dalam 3 bulan, sehingga hasil keluaran yang didapat akan menentukan fungsi atau sisa kecacatan yang tersisa dari serangan stroke.

VI. Penanganan Stroke

Dalam menentukan tindakan yang tepat terhadap pasien stroke, perlu diketahui tujuan pengobatan stroke akut sebagai berikut:

1) Mengurangi luka sistem saraf yang sedang berlangsung serta mengurangi resiko kematian dan cacat jangka panjang.

2) Mencegah terjadinya imobilitas dan disfungsi sitem saraf akibat komplikasi sekunder.

3) Mencegahnya berulangnya stroke (Dipiro, J. T., et al., 2008).

Hal-hal utama yang menjadi prinsip umum dalam pengobatan stroke antara lain:

1) Memastikan bahwa saluran pernapasan dan jantung pasien dalam keadaan baik atau terbantu (dengan alat) dengan baik.

2) Menetapkan dengan cepat apakah stroke yang ditangani merupakan iskemik atau hemoragik berdasarkan pemeriksaan penunjang CT Scan.

3) Pasien yang mengalami peningkaan tekanan darah tidak perlu diberi tindakan kecuali jika telah melebihi 220/120 mmHg atau terbukti ada pembedahan aorta, infark miokard akut, edema paru, ensefalopati hipertensif.

4) Pasien hemoragik subaraknoid harus segera ditentukan apakah ada kemungkinan terjadi aneurisme. Jika dengan angiografi ditemukan adanya aneurisme, perlu dilakukan coiling atau clipping endovaskuler melalui craniotomy untuk mencegah perdarahan terjadi kembali. Sedangkan, pada kejadian hemoragik intraserebral, pasien membutuhkan EVD (external ventricular drainage/ drainase ventrikel luar) jika ada darah dalam ventrikel dan menyebabkan hidrosefalus (pembesaran ventrikel).

5) Jika pasien telah melewati fase hiperakut, perlu ada perhatian khusus dalam mencegah memburuknya kondisi pasien, meminimalisasi komplikasi, dan memulai strategi pencegahan yang sesuai (Dipiro, J. T., et al., 2008).

A. Terapi Non-Farmakologi

Terapi non farmakologi dapat dilakukan dengan cara mengatur pola hidup sehat antara lain:

a. Menghindari konsumsi alkohol dan rokok, konsumsi makanan sehat dan seimbang, mengurangi berat badan bila kegemukan, sikap hidup rileks dan menghindari stres.

b. Penanganan operasi terbatas bagi penderita stroke iskemia akut. Operasi dekompresi dapat menyelamatkan hidup dalam kasus pembengkakan signifikan yang berhubung dengan infark serebral.

c. Pendekatan inetrdisipliner untuk penanganan stroke dan terjadinya stroke berulang pada pasien tertentu.

Terapi – terapi non farmakologi lainnya, yaitu: 1. Mendengarkan musik

Mendengarkan lagu pop favorit, musik klasik atau jazz ternyata dapat digunakan sebagai metode mempercepat pemulihan kondisi lumpuh akibat stroke. Musik dalam beberapa hal dapat menggerakkan lebih banyak lagi mekanisme umum yang memperbaiki dan memperbaharui jaringan syaraf otak pasca serangan stroke, hal ini memperlihatkan bahwa musik kemungkinan menawarkan perawatan tambahan yang mudah dan murah bagi para pasien stroke, tetapi terapi musik belum tentu berhasil pada semua korban stroke.

2. Kalung Biofir Bio Necklace yang mengandung sinar inframerah 3. Terapi menggunakan ikan lumba-lumba

Pasien yang menjalani terapi ikut berenang bersama lumba-lumba, untuk tahap pertama biasanya tahap adaptasi di mana lumba-lumba hanya mengitari

pasien yang mengapung di kolam. Baru tahap berikutnya, lumba-lumba akan menunjukkan reaksi dan mencoba berkomunikasi dengan pasien. Mulai totokan di kaki, tubuh, kepala, gigitan lembut, bahkan kibasan tubuh. Uniknya, bagian tubuh pasien yang ditotok atau disentuh oleh ikan lumba-lumba itu setiap harinya berbeda, sehingga tampak sistematis. Seolah ikan yang biasa dilatih untuk atraksi permainan ini tahu di mana letak saraf pasien yang mengalami sakit. Terapi ini bukan pengobatan alternatif melainkan hanya komplemen, jadi pengobatan medisnya tetap jalan.

4. Hidroterapi (terapi air hangat)

Dasar utama penggunaan air hangat untuk pengobatan adalah efek hidrostatik dan hidrodinamik. Dijelaskan secara ilmiah air hangat berdampak fisiologis bagi tubuh. Pertama, berdampak pada pembuluh darah. Panasnya membuat sirkulasi darah menjadi lancar. Kedua, faktor pembebanan di dalam air akan menguatkan otot-otot dan ligamen yang mempengaruhi sendi-sendi tubuh. Tak heran, pasien dengan gangguan encok dan rematik sangat baik bila diterapi air hangat. Ketiga, latihan di dalam air berdampak positif terhadap otot jantung dan paru-paru. Latihan di dalam air membuat sirkulasi pernapasan menjadi lebih baik.

Efek hidrostatik dan hidrodinamik pada terapi ini juga membantu dalam menopang berat badan saat latihan jalan. Selain hal-hal positif di atas, air bersuhu 31 derajat Celsius mempengaruhi oksigenisasi jaringan, sehingga dapat mencegah kekakuan otot, mampu menghilangkan rasa nyeri, menenangkan jiwa, dan merilekskan tubuh. Penderita stroke akan lebih mudah berjalan di dalam air daripada di darat karena pengaruh gaya apung air membuat tubuh lebih ringan.

Jika berjalan di darat, tubuh manusia lebih berat karena mengalami gaya tarik bumi atau gravitasi. Itu sebabnya pasien stroke yang mengalami kelumpuhan cenderung sulit berjalan jika di darat. Dengan hidroterapi, hasilnya lambat tetapi pasien pasti mampu menggerakkan organ tubuhnya seperti sedia kala.

5. Neuro Cardio Gym (NCG)

NCG, adalah sebuah alat terapi magnetic-vibrator yang menghasilkan dua besaran atau parameter fisik, yakni getaran dan medan magnet yang berfluktuasi. Istilah lainnya, gelombang elektromagnetik. Getaran mempunyai satu spektrum intensitas yang sangat besar untuk menimbulkan gelombang penyembuhan, getaran yang tercipta dari NCG ini juga berfungsi untuk memadatkan tulang oleh karena itu pasien yang menggunakan alat tersebut akan merasakan nyaman dan rileks. Untuk menggunakan NCG haruslah menyetel getaran yang dibutuhkan dan waktu yang diperlukan.

B. Terapi Farmakologi

Terapi famakologi untuk stroke iskemik

Senyawa primer Alternatif Penangan akut 1. Alteplase 0,9

mg/kg iv (max bb 90kg) sampai

Altepase (dosis variasi)

1 jam pada pasien terpilih dalam onset 3 jam. 2. Aspirin 160-325 mg setiap hari dimulai dalam 48 jam onset. 6 jam setelah onset pada pasien terpilih. Pencegahan sekunder nonkardioemboli 1. Aspirin 50-325 mg setiap hari. 2. Clopidogrel 75 mg setiap hari. 3. Aspirin 25 mg + pelepasan lebih luas dipiridamol 200 mg dua kali sehari Tiklopidin 250 mg dua kali sehari Kardioemboli (terutama fiibrilasi atrial) Semua Warfarin (INR=2,5) Inhibitor ACE+diuretik atau ARB penurun tekanan darah

Jika mengalami serangan stroke, segera dilakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah penyebabnya bekuan darah atau perdarahan yang tidak bisa diatasi dengan obat penghancur bekuan darah. Penelitian terakhir menunjukkan bahwa kelumpuhan dan gejala lainnya bisa dicegah atau dipulihkan jika recombinant tissue plasminogen activator (RTPA) atau streptokinase yang berfungsi menghancurkan bekuan darah diberikan dalam waktu 3 jam setelah timbulnya stroke. Antikoagulan juga biasanya tidak diberikan kepada penderita tekanan darah tinggi dan tidak pernah diberikan kepada penderita dengan perdarahan otak karena akan menambah risiko terjadinya perdarahan ke dalam otak.

Penderita stroke biasanya diberikan oksigen dan dipasang infus untuk memasukkan cairan dan zat makanan. Pada stroke in evolution diberikan antikoagulan (misalnya heparin), tetapi obat ini tidak diberikan jika telah terjadi completed stroke. Pada completed stroke, beberapa jaringan otak telah mati. Memperbaiki aliran darah ke daerah tersebut tidak akan dapat mengembalikan fungsinya. Karena itu biasanya tidak dilakukan pembedahan.

Pengangkatan sumbatan pembuluh darah yang dilakukan setelah stroke ringan atau transient ischemic attack, ternyata bisa mengurangi risiko terjadinya stroke di masa yang akan datang. Sekitar 24,5% pasien mengalami stroke berulang. Untuk mengurangi pembengkakan dan tekanan di dalam otak pada penderita stroke akut, biasanya diberikan manitol atau kortikosteroid. Penderita stroke yang sangat berat mungkin memerlukan respirator (alat bantu bernapas) untuk mempertahankan pernafasan yang adekuat. Di samping itu, perlu perhatian

khusus kepada fungsi kandung kemih, saluran pencernaan dan kulit (untuk mencegah timbulnya luka di kulit karena penekanan). Stroke biasanya tidak berdiri sendiri, sehingga bila ada kelainan fisiologis yang menyertai harus diobati misalnya gagal jantung, irama jantung yang tidak teratur, tekanan darah tinggi dan infeksi paru-paru. Setelah serangan stroke, biasanya terjadi perubahan suasana hati (terutama depresi), yang bisa diatasi dengan obat-obatan atau terapi psikis.

Terapi farmakologi stroke iskemik dapat dilakukan dengan reperfusi dan neuroproteksi. Reperfusi yaitu mengembalikan aliran darah ke otak secara adekuat sehingga perfusi meningkat, obat-obat yang dapat diberikan antara lain : thrombolytic agent, inhibitor platelet dan antikoagulan. Inhibitor platelet merupakan pilihan utama dalam penanganan stroke iskemik. Inhibitor platelet mencegah terbentuknya trombus karena penggumpalan trombosit darah. Beberapa contoh obat ini adalah asam asetil salisilat (asetosal) atau aspirin, tiklopidin, pentoksiflin, clopidogrel, kombinasi asetosal dengan dipiridamol, dan cilostazol. Tujuan utama pengobatan pasien iskemik akut stroke adalahmenghilangkan gangguan aliran dalam pembuluh darah dan melindungi sel distal otak karena kerusakan atau blok dari perubahan hipoksia. Adapun obat-obat pilihan yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

1. Antiplatelet.

Antiplatelet adalah obat penghambat agregasi trombosit sehingga menyebabkan terhambatnya pembentukan trombus pada arteri koroner.

ASETOSAL

Nama dagang di Indonesia : Restor (Prima Adimulia Sejati), Ascardia (Pharos), Procardin (Medikon Prima), Trombo Aspilet (Medifarma), Aspimec (Mecosin), Cardio Aspirin (Bayer).

Mekanisme kerja : menghambat sintesis tomboksan A2 dari asam arakidonat

dalam trombosit oleh asetilasi irreversibel dan inhibisi siklooksigenase, suatu enzym pokok dalam sintesa prostaglandin dan tromboksan A2. Efek inhibisi ini

terjadi sangat cepat dalam sirkulasi portal. Supresi sintetase tromboksan A2 akibat

aspirin dan supresi agregasi trombosit yang diakibatkannya berlangsung selama 7-10 hari.

Indikasi : Terapi antiagregasi platelet (trombosit) pada kondisi patologis dimana hiperaktivasi atau aktivasi trombosit mungkin menjadi faktor penentu dalam proses terbentuknya trombus.

Kontraindikasi : Tukak peptik atau dispepsia, hemofilia dan gangguan perdarahan lain, asma, anak dibawah 12 tahun dan yang menyusui (sindrom reye), polip nasal.

Bentuk sediaan : Tablet 80 mg dan 100 mg, tablet salut enterik 80 mg dan 100 mg.

Dosis dan aturan pakai : 75- 300 mg sehari untuk pencegahan sekunder penyakit serebrovaskuler atau kardiovaskuler trombotik. Asetosal 150-300 mg sehari digunakan untuk mengurangi kematian setelah infark miokard. Asetosal dosis rendah (misal 75 atau 100 mg sehari) juga diberikan setelah pembedahan bypass. Stroke akut : 160-325 mg/hari dimulai dalam 48 jam (pada pasien yang tidak mengalami trombolisis dan tidak menerima antikoagulan sistemik). Pencegahan

stroke : 30-325 mg/hari (dosis dinaikkan sampai 1300 mg/hari terbagi dalam 2-4 dosis (2-4 x sehari) yang telah digunakan dalam percobaan klinis)

Efek samping : Bronkospasme; perdarahan saluran cerna (kadang-kadang parah), juga perdarahan lain (misal subkonjugtiva).

Resiko khusus : Gangguan hati dan ginjal.

TIKLOPIDIN

Nama generik : Tiklopidin

Nama dagang di Indonesia : Cartrilet (Fahreinheit), Klobitor (Varia Sekata), Nufaclapide (Nufarindo), Piclodin (Pharos), Ticard (Sanbe Farma), Ticuring (Lapi), Agulan (Darya Varia)

Mekanisme kerja: menghambat jalan adenosin diphosphat (ADP) yang ikut dalam pengikatan trombosit menjadi fibrinogen. Obat ini dapat menyebabkan perdarahan, namun efek samping yang paling serius adalah neutropenia.

Indikasi : Inhibitor agregasi platelet yang mengurangi resiko dari stroke trombotik pada pasien stroke atau prekursor stroke, mengurangi resiko trombogenik pada pasien intoleransi aspirin.

Kontraindikasi : Hipersentivitas terhadap tiklopidin, disfungsi liver parah, diastesis hemopati dan hemoragik, lesi organik dengan kemungkinan perdarahan, stroke hemoragik akut, alergi kulit, leukopenia, trombopenia atau agranulositosis. Bentuk sediaan : Tablet 250 mg, tablet salut selaput 250 mg

Dosis dan aturan pakai : Pencegahan stroke : 250 mg 2 x sehari pada waktu makan.

Efek samping : Gangguan gastrointestinal, urtikaria, ruam kulit, eritema, agranulositosis, trombopenia, aplasia medulla, ikterus kolestatik atau tanpa kenikan transaminase.

Resiko khusus : Pasien dengan resiko perdarahan akibat trauma; pembedahan atau kondisi patologik; hamil; laktasi; jangan digunakan bersama dengan aspirin, antikoagulan, kortikosteroid.

CLOPIDOGREL

Nama generik : Clopidogrel

Nama dagang di Indonesia : Plavix (Sanofi Aventis)

Indikasi : Mengurangi terjadinya aterosklerotik (infark miokard, stroke dan kematian vaskular) pada pasien dengan aterosklerosis yang disebabkan oleh stroke sebelumnya, infark miokard atau penyakit arteri perifer.

Kontraindikasi : Hipersensitif terhadap clopidogrel, perdarahan patologi aktif (seperti ulkus peptik aktif, perdarahan intrakranial), gangguan koagulasi.

Bentuk sediaan : Tablet salut selaput 75 mg

Dosis dan aturan pakai : 75 mg 1 x sehari dapat diberikan tanpa makanan.

Efek samping : Perdarahan gastrointestinal, purpura, memar, hematoma, anemia, epistaksis, hematuria, perdarahan okular, perdarahan intra kranial, nyeri perut, dispepsia, gastritis dan konstipasi, ruam, pruritus.

Resiko khusus : Pasien yang mungkin mengalami peningkatan resiko perdarahan akibat, pembedahan atau kondisi patologik lain. Pasien dengan penyakit liver parah. Pasien sedang diberikan terapi NSAID. Hentikan terapi 1 minggu sebelum operasi. Kehamilan.

PENTOKSIFILIN

Nama generik : Pentoksifilin

Nama dagang di Indonesia : Erypent (Sunthi Sepuri), Erytal (Medikon Prima), Lentrin (Metiska Farma), Platof (Sanbe), Tarontal (Bernofarm), Trental (Hoest Marion Roussel Indonesia), Trentox (Dexa Medica), Trenxy (Ikapharmindo) Indikasi : Klaudikasi intermiten akibat oklusi arteri perifer kronis

Kontraindikasi : Hipersensitif terhadap pentoksifilin, xantin (cafein, teofilin), perdarahan serebral dan atau retina.

Bentuk sediaan : Tablet salut enterik 100 mg, tablet lepas lambat 400 mg, kabtab salut gula 400 mg, cairan injeksi 20 mg/ml

Dosis dan aturan pakai : 400 mg 2-3 x sehari setelah makan; jika dalam 1-2 minggu tidak ada perbaikan sebaiknya dihentikan; jika terjadi efek samping saluran cerna atau sistem saraf pusat berkembang sebaiknya dosis dikurangi menjadi 400 mg 1-2 x sehari

Efek samping : lazim terjadi mual dan dispepsia; kurang lazim kembung, anoreksia, muntah; pusing, sakit kepala, muka merah; kadang-kadang insomnia, mengantuk,cemas, bingung; jarang terjadi palpitasi, angina, aritmia, hipotensi, dispnea, edema; juga pernah dilaporkan kolesistitis, hepatitis, pansitopenia, trombositopenia, purpura, anemia aplastik; kadang-kadang juga terjadi penglihatan kabur, ruam kulit, urtikaria, mulut kering, sumbatan nasal.

Resiko khusus : Hipotensi, laktasi, penyakit jantung koroner berat, pasien yang alergi terhadap turunan xantin; mungkin mengurangi aras fibrinogen plasma; pada pasien yang juga menerima obat antihipertensi sebaiknya tekanan darahnya dipantau; pasien yang menerima terapi antikoagulan atau yang beresiko terjadi

perdarahan; pasien lanjut usia dimulai dengan dosis rendah dan pantau fungsi ginjalnya; pasien dengan penurunan fungsi ginjal dan hepar.

2. Antikoagulan.

Antikoagulan mencegah pembekuan darah dengan jalan menghambat proses pembekuan darah atau fungsi faktor-faktor pembekuan darah. Dengan pemberian antikoagulan, dapat dikurangi pembentukan dan perluasan trombus dan emboli dalam pembuluh darah. Efek antikoagulan terhadap trombus yang sudah terbentuk hanya mencegah membesarnya trombus dan tidak memperkecil trombus, juga mengurangi kemungkinan trombus menjadi emboli.

HEPARN

Antikuagulan heparin, bersama antitrombin III, bekerja menghambat faktor pembekuan darah. Kemampuan antitrombin III untuk menghambat aktivasi faktor-faktor pembekuan darah, seperti trombin, faktor Xa dan Ixa, akan meningkatkan kecepatannya terikat dengan heparin.. Efek samping berupa komplikasi pendarahan; reaksi hipersensitif yang ditandai dengan menggigil, demam, biduran atau syok anafilaktik; trombositopenia.

WARFARIN

Warfarin bekerja dengan mengantagonisir fungsi kofaktor vitamin K. Efek samping yang ditimbulkan berupa perdarahan.

3. Trombolitik.

Obat-obat yang termasuk golongan trombolitik ialah streptokinase, urokinase, tissue plasminogen activator (tPA), anisoylated plasminogen

streptokinase activator complex (ASPAC) dan reteplase (rPA). Tujuan terapi trombolitik adalah untuk melisis trombus, menghambat perluasan infark dengan meningkatkan referfusi miokard, dan menurunkan morbiditas dan mortalitas akibat infark.

1. Alteplase

Alteplase bekerja dengan mengaktifkan plasminogen yang terikat pada fibrin dalam trombus atau sumbatan hemostatik. Obat ini memiliki efek samping berupa perdarahan gastrointestinal dan serebral.

2. Streptokinase

Bekerja dengan membentuk komplek aktif 1:1 dengan plasminogen yang kemudian mengubah plasminogen bebas menjadi enzim plasmin aktif. Selain hidrolisis sumbatan fibrin kompos juga mengkatalisis degradasi fibrinogen serta bekuan. Efek samping yang sering terjadi adalah perdarahan dan hipersensitivitas.

3. Anistreplase

Obat ini bekerja dengan menghambat lisin pada sisi aktif plasminogen sehingga komplek streptokinase-plasminogen menjadi tidak aktif sampai terikat pada fibrin.

4. Urokinase

Urokinase merupakan enzim yang langsung dapat menguraikan fibrin dan fibrinogen. Urokinase efektif untuk mengobati emboli paru hebat dan trombosis vena profunda. Efek samping berupa perdarahan.

Nama generik : Asetosal dan Dipiridamol

Nama dagang di Indonesia : Aggrenox (Boehringer Ingelheim)

Indikasi : Mengurangi resiko stroke iskemik dan serangan iskemik sementara. Kontraindikasi : Hipersensitif terhadap dipiridamol dan asetosal, atau salah satu komponen obat, penggunaan bersama ketorolac, alergi terhadap NSAID, pasien dengan asma, rinitis, dan polip nasal, gangguan perdarahan, anak-anak dibawah 16 tahun dengan infeksi viral, kehamilan dan laktasi, penyakit ginjal berat, ulkus gaster atau duodenum atau perdarahan gastrointestinal.

Bentuk sediaan : Kapsul lepas lambat (dipiridamol 200 mg, asetosal 25 mg)

Dosis dan aturan pakai : 1 kapsul 2 x sehari, pagi dan malam, dapat diberikan dengan atau tanpa makanan.

Efek samping : Sakit kepala, mual, muntah, diare, pusing, nyeri otot, nyeri lambung, reaksi hipersensitif, perdarahan.

Resiko khusus : Penyakit jantung koroner berat (angina tidak stabil atau infark miokard), disfungsi hepar, pasien dengan hipotensi, miastenia gravis, asma, rinitis alergi, polip nasal, gangguan lambung atau duodenum kronis atau berulang, gangguan fungsi ginjal, defisiensi G6PD. Hentikan terapi 1 minggu sebelum operasi. Hentikan terapi bila terjadi kepeningan (dizziness), tinnitus atau berkurangnya pendengaran.

CILOSTAZOL

Nama dagang di Indonesia : Pletaal (Otsuka), Stazol (Bernofarm), Naletal (Guardian Pharmatama), Qital (Ethica), Aggravan (Ferron), Agrezol (Meprofarm), Citaz (Kalbe Farma).

Indikasi : Terapi gejala iskemik, misalnya ulserasi, nyeri dan rasa dingin pada ekstremitas pada oklusi arteri kronik, pencegahan infark serebral rekuren.

Kontraindikasi : Hipersensitif terhadap cilostazol, perdarahan, gagal jantung kongestif, hamil dan laktasi

Bentuk sediaan : Tablet 50 mg dan 100 mg

Dosis dan aturan pakai : Dewasa : Oral : 100 mg 2 x sehari diminum 1,5 jam sebelum atau 2 jam setelah makan pagi dan makan malam, dosis seharusnya dikurangi menjadi 50 mg 2 x sehari selama terapi bersamaan dengan inhibitor CYP3A4 atau CYP2C19. Cilostazol paling baik dikonsumsi 30 menit sebelum atau 2 jam setelah makan.

Efek samping : Ruam, palpitasi, takikardi, muka merah dan panas, sakit kepala, pusing; sakit perut, mual muntah, anoreksia, diare, pendarahan subkutan; peningkatan SGPT, SGOT, A-1P dan LDH; berkeringat dan edema.

Resiko khusus : Menstruasi, kecenderungan untuk terjadi perdarahan, diastesis hemoragik, gangguan hati atau ginjal berat, pasien dalam terapi antikoagulan, antitrombotik atau antiplatelet, prostaglandin E1 atau derivatnya.

VII.Evaluasi Hasil Terapi

Hasil akhir stroke dapat dilihat dari suatu proses faktor resikonya, oeh karena itu dalam pencegahan sebaiknya menitik bertkan pada menjaga, mencegah, dan mengatasi faktor resiko. Sebagai contohnya adalah

1. Memperbaiki keadaan hiperlipidemi, dengan cara memperbaiki pola makanan dan meningkatkan aktifitas fisik (olahraga teratur), dapat pula dibantu dengan obat – obatan seperti golongan statin simvastatin, atorvastatin, atau kombinasi statin dan antiplatelet (Pravastatin dan Acetylsalisilic Acid) dan lain-lain. 2. Menghentikan konsumsi rokok. Semakin cepat berhenti merokok maka akan

menurunkan resiko stroke. 3. Menghentikan konsumsi alkohol

4. Mengurangi obesitas dengan menurunkan berat badan sesuai berat badan ideal dan olahraga teratur.

5. Jika mempunyai penyakit diabetes, harus mengkonsumsi obat-oabt diabetes teratur dan menjaga pola makan serta olahraga teratur.

6. Mengkonsumsi makanan sehat dan kaya nutrisi dan berolahraga secara teratur.

7. Rutin memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan. 8. Mencegah kondisi stress.

A. Kasus I

Tn.K 60 tahun , BB 70 Kg dibawa ke UGD akibat terjatuh di Kamar mandi. Lengan dan kaki kanan tidak bisa digerakan sekitar 2 jam yang lalu. Tn. K sulit berbicara dan setiap melihat benda menjadi nampak ganda. Setelah dirawat di RS, Tn.K mengelu kaki kiri nya bengkak berwarna kemerahan dan nyeri. Dokter mendiagnosa Tn.K mengalami stroke dan suspect DVT karena bengkak dan nyeri pada kaki kirinya. Hasil pemeriksaan Laboratorium ditunjukan dengan nilai tekanan darah 175 / 100 mmHg, LDL : 300 mg/dl dan hasil ST Scan dijumpai ada lesi di otak sebelah kiri . Tn. K mempunyai riwayat jantung koroner sejak 3 tahun yg lalu , hiperlipidiemia dan hipertensi sejak 5 tahun lalu , stroke sejak 2 tahun yg lalu serta ulkus peptic sekitar 3 tahun yg lalu. Dari riwayat penyakit tersebut Tn.K menerima terapi berupa captopril 12,5 mg 2 x sehari , HCT 12,5 mg 1 x sehari , simvastatin 40 mg 1 x sehari , aspirin 80 mg 1 x sehari, dan omeprazol 20 mg 1 x sehari. Bagaimana Asupan kefarmasian yang harus dilakukan ?

Jawab :

Asuhan kefarmasian menggunakan metode FARM ( Findings, Assesment, Resolution, dan Monitoring).

Findings :

a. Subjectives : Tn. K Usia : 60 Tahun, BB : 70 Kg

Keluhan : - Terjatuh di KM Lengan & kaki kanan tidak bisa digerakkan sekitar 2 jam yg lalu ( Golden Time < 3 jam)

- Sulit bicara, pandangan berbayang - Kaki Kiri bengkak dan nyeri .

b. Objectives :

- Diagnosa Dokter : Stroke dan Suspect DVT (karena bengkak dan nyeri)

- . RPD ( Riwayat Penyakit Dahulu ) :

Jantung Koroner 3 th yg lalu ( terakhir dirawat bulan kemarin)

Hiperlipidemia & Hipertensi sejak 5 Th yg lalu Stroke sejak 2 Th terakhir

Ulkus Peptic sekitar 3 Th yg lalu - Tx yang Diberikan :

Captopril 12,5 mg 2 x sehari à Hipertensi

HCT 12,5 mg 1 x Sehari

Simvastatin 40 mg 1 x Sehari à Hiperlipidemia

Aspirin 80 mg 1 x Sehari à Stroke Iskemik Omeprazol 20 mg 1 x sehari à Ulkus

peptic - Hasil Lab :

TD : 175 / 100 mmHg ( Normal : 110 / 70 mmHg) à HTN stage 2

LDL : 300 mg/dl ( Normal : ) à Hiperlipidemia ST Scan à Terdapat lesi di otak sebelah kiri

Indikasi Terapi DRP’s (Assesment)

Resolution

Stroke Iskemik Aspirin 20 mg 1 x Sehari

Terapi yang tidak tepat

Pemberian aspirin dikatakan kurang tepat untuk stroke iskemik.

Hal ini dikarenakan px mengalami stroke iskemik dg Golden Time ( < 3 jam) -> Tx Reperfusi dg pemberian TPA ( Tissu Plasminogen Activator) 0,9 mg / kg iv.

0,9 x 70 kg = 63 mg

- TPA : Alteplase 10% dari do (63 mg) = 6,3 mg - Diberikan secara bolus

selama 1 menit

- Sisanya ( 63 mg – 6,3 mg = 56,7 mg) diberikan secara infus selama 1 jam

- Aspirin diberikan 48 jam setelah pemberian TPA

Monitoring : a. Efektivitas Tx

• TPA dan Aspirin : Gejala stroke berkurang , Ditandai dengan berkurangnya lesi pada otak sebelah kiri

• Kaptopril & HCT : TD yaitu < 175 / 100 mmHg ( menuju ke TD normal )

• Simvastatin : Lipid , LDL berkurang mendekati normal • Omeprazol : Tidak ada kekambhan Ulkus peptic

b. ESO :

• TPA & Aspirin : Bleeding

• Kaptopril & HCT : Batuk kering, Hiperkalemia • Simvastatin : Hipolipidemia

B. Kasus II

Pasien pria dengan inisial WK berumur 95 tahun telah dirawat di Rumah Sakit (RS) Moses Cone pada tanggal 23 November 2002. Sebelum dirawat di rumah sakit, WK berada dalam kondisi sehat. Gejala penyakit tampaknya muncul 3 minggu sebelum dirawat di RS. Pada tanggal 23 November tersebut, anak WK menemukannya dalam keadaan tergeletak kebingungan di lantai. WK didiagnosis mengalami kerusakan pembuluh darah otak akut (acute cerebral vascular accident/ CVA) atau yang sering digambarkan sebagai “stroke”. Hal ini terjadi bila ada gangguan aliran darah normal pada satu atau lebih pembuluh darah yang memasok darah ke otak. Trombosis, emboli, dan perdarahan merupakan penyebab utama dari CVA (Sommers and Johnson, 2002). Jaringan otak mengalami iskemik, yang menyebabkan terjadinya hipoksia atau anoksia dengan kerusakan atau nekrosis neuron, glia, dan pembuluh darah. Komplikasi CVA meliputi tekanan darah menjadi tidak stabil, gangguan sensorik dan motorik, infeksi, pneumonia, kontraktur, dan emboli paru. WK memiliki seorang anak perempuan yang memiliki penyakit arteri koroner, anak lelaki yang meninggal karena Myocardiac Infarc (MI) pada usia 37, dan juga anak lelaki yang meninggal karena kanker paru-paru pada 57. Sejak ditinggalkan, WK mengalami penurunan nafsu makan dan sering merasa sesak napas. WK telah diberikan Paxil untuk mengobati gejala depresinya. Ia juga telah menggunakan Cipro untuk mengatasi gejala sesaknya. Ketika dibawa ke RS, dokter melakukan CT scan di daerah otak yang memberikan bukti adanya stroke yang sudah lama. Dokter pun melakukan X-ray terhadap dadanya dan hasil uji terbukti normal. Jumlah darah putihnya tinggi dan sedikit mengalami dehidrasi. WK pernah diresepkan Amoksisilin 500 tiga kali sehari dan Guaifenesin. Sejarah masa lalu medis WK cukup pendek termasuk depresi, stroke, dan presbyacusis. WK belum pernah menjalani operasi sebelumnya dan tidak memiliki alergi.

Pada tanggal 25 November 2002, WK menjalani serangkaian uji diagnosis untuk memastikan bahwa ia benar-benar mengalami stroke pada tanggal 23 November. Pertama-tama dilakukan scan MRI tanpa kontras pada otak yang menunjukkan hasil yang mirip ketika dibandingkan dengan scan pada tanggal 23 November. Hasil scan mengungkapkan terjadinya infrak akut bilateral (bilateral acute infracts), lokasi terbesar terdapat pada serebelum superior sebelah kiri. Bahkan terjadi pula perubahan iskemik kronik dan atropi.

Ketika WK dirawat di RS, ditemukan beberapa ketidaknormalan hasil laboratorium, yaitu: kadar kalium rendah sebesar 3,1 mEq/Lh, kadar limfosit yang kurang dari 3%, kadar monosit 0%, kadar glukosanya cukup tinggi, yaitu 161 mg/dl, kadar AST/SGOT 46 U/L, kadar sel darah putih yang tinggi, yaitu 24,2 K/uL, hemoglobin nya rendah sebesar 11,1 g / dL dan hematokritnya pun rendah, sekitar 33,5%, dan sel darah merahnya pun rendah, yaitu 3,86 MiL/uL. Tanda-tanda vitalnya adalah sebagai berikut: tekanan darah 143/86, denyut jantung 84 dan tingkat kejenuhan oksigennya 95%.

WK memiliki kecenderungan pandangan ke kiri dan bagian wajah sedikit terkulai ke kiri. Bicaranya kurang jelas dan mengalami kebingungan. Pergerakan WK menunjukkan bahwa tingkat kecemasannya cukup tinggi. Selang intravena terpasang di bagian tangan kanan tanpa adanya tanda-tanda iritasi kulit. Aktivitasnya terbatas karena kaki kirinya lemah. Kulitnya hangat dan kering. WK mengalami lecet di bagian tangan kirinya. WK pun mengalami eritem pada daerah sumsum tulang belakang dan sakrumnya.

Dokter memerintahkan WK untuk menjalani diet NPO ketika dirawat di RS. Namun, untuk mencegah terjadinya malnutrisi akibat dari stroke yang menyebabkan disfagia, WK diperbolehkan menerima makanan disfagia yang terdiri dari makanan yang dihaluskan seperti telur orak-arik, bubur sayuran dan buah. Makanan nya dapat dibuat lebih menarik melalui baunya. Kepala WK harus dinaikkan 90 derajat pada waktu makan dan 30 menit setelahnya untuk

mengurangi hembusan (Sparks dan Taylor 2001). WK juga perlu menerima asupan cairan yang cukup karena ia menunjukkan tanda-tanda dehidrasi ringan.

Total obat yang digunakan WK untuk mengobati kondisinya adalah tiga jenis. Obat pertama adalah aspirin yangjuga dikenal dengan nama Aspergum, Bayer, Easprin, Ecotrin, Empirin, Entrophen, Genpotin, Norwich, Novasen, dan Zorprin. Dosis yang digunakan adalah 325 mg/ hari secara oral pada pukul 10 pagi. Obat ini diklasifikasikan sebagai obat antiplatelet. Imobilitas WK menyebabkan mudah terbentuknya penggumpalan darah. Aspirin diresepkan untuk mengencerkan darahnya dan melindungi WK dari penggumpalan darah atau embolus paru. Obat ini harus dimakan bersamaan dengan makanan atau setelah makan jika terjadi gangguan gastrointestinal (GI). Efek samping yang mungkin timbul adalah mual, gangguan GI, nyeri ulu hati, memar dan perdarahan gusi (Karch, 2000).

Obat kedua adalah Paxil atau Paroxetine sebagai obat antidepresi. Dosis yang digunakan adalah 12.5 mg/ hari secara oral pada pukul 10 pagi. WK memiliki sejarah depresi. Obat ini dapat menyebabkan kantuk, pusing, tremor, gangguan GI dan perubahan pada fungsi seksual (Karch, 2000).

Obat terakhir yang digunakan adalah Lorazepam, yang juga disebut Ativan. Obat ini digunakan untuk mengobati kecemasan. WK menggunakan obat ini baik secara intravena (IV) maupun oral. Dosis yang digunakan adalah 3 mg/ 8 jam ketika dibutuhkan. WK memiliki tingkat kecemasan yang tinggi, ditunjukkan lewat perilaku gelisah dan tanda-tanda kejengkelan sehubungan dengan depresi dan perawatan di RS. Perawat perlu memastikan bahwa obat ini diberikan secara perlahan, laju maksimum infus adalah 2 mg/ menit. Efek samping yang mungkin timbul adalah kantuk, pusing dan gangguan GI (Karch, 2000).

Untuk mempertahankan tingkat oksigen WK berada pada rentang 95% - 100%, WK diberikan 3 L oksigen. Tingkat kejenuhan oksigen WK dipantau terus setiap jamnya. Dokter telah menyarankan WK untuk menjalani terapi fisik, untuk

mencegah terjadinya imobilisasi pada WK. WK harus bangun dari tempat tidur dan bergerak sebanyak mungkin. Namun, karena kebingungan dan lemahnya bagian kiri tubuh WK, WK mungkin jatuh saat harus bangun. Posisi WK di tempat tidur pun harus diubah setiap 2 jam sekali. WK harus menggunakan sepatu bulan (moon shoes) untuk mencegah kerusakan tumit. WK menggunakan kateter Foley untuk mencegah jatuh dalam perjalanan ke kamar mandi dan kecelakaan yang berhubungan dengan ketidakseimbangan. Dokter pun telah memberikan penahan yang ditempatkan di pinggang WK untuk mencegah WK bangun sendiri dari posisi tidurnya dan jatuh. Selain itu, WK pun mengalami kesulitan menelan sehingga perawatan mulut sangat penting untuk mencegah sisa-sisa dari pengumpulan dalam mulutnya. Penyeka digunakan untuk menghilangkan kotoran yang berlebihan dari mulutnya. Membran mulut WK harus dijaga agar tetap lembab untuk meningkatkan kenyamanan.

IX. Daftar Pustaka

Bradberry JC, dan Fagan SC, 2005, Pharmacotherapy : Stroke, Fifth Edition. McGraw-Hill. Medical Publishing Division. 375-394.

Dipiro, J.T., R.L. Talbert, G.C.Yees, et al. 2008. Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach 7th Edition. McGraw-Hill. USA. p. 452-462.

Goetz, C.G. 2007. Cerebrovascular Diseases. In : Goetz: Textbook of Clinical Neurology. 3rd ed. Saunders. Philadelphia.

Harsono. 1996. Buku Ajar : Neurologi Klinis. Yogyakarta : Gajah Mada. 67. Sukandar, E.Y.,R. Andrajati, J.I. Sigit, I.K.Adnyana, dan A.A.P.Setiadi. 2008.

ISO Farmakoterapi. Jakarta : ISFI Penerbitan. hal. 150.

Turana, Yuda. 2012. Stroke. http://medicastore.com/stroke.html (diakses pada tanggal 1 maret 2013.

Usman, F.S., 2011, Stroke dan Penatalaksanaannya, (Online http://MajalahKesehatan.com/strokedanpelaksanaannya)