1

BAB I

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan pembangunan pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk memajukan masyarakat dan warganya (Budiman, 1996). Pembangunan saat ini terjadi adalah pembangunan yang menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi dengan pemanfaatan sumberdaya alam dan pendayagunaan sumberdaya manusia. Hal ini dapat dilihat dari perekonomian Indonesia tahun 2013 tumbuh sebesar 5,78 persen dibanding tahun 2012 (BPS, 2014). Sumberdaya alam jika terus menerus digunakan maka kualitasnya akan menurun dan pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan dapat disebabkan oleh kegiatan manusia seperti penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, konsumsi energi, dan kegiatan-kegiatan industri.

Permasalahan lingkungan hidup telah menjadi perhatian di banyak negara dan masyarakat internasional. Tanggapan yang paling serius ketika diadakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia. Konferensi tersebut dibahas tentang lingkungan yang sehat dan produktif. Sejak saat itulah negara-negara di dunia mulai mengimplementasikan arahan dari konferensi tersebut.

Pada perkembangannya, pada tahun 1983 dibentuk Komisi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Dunia (World Commission on

Environment and Development, WCED) oleh PBB. Komisi inilah yang

bertugas menangani berbagai permasalahan yang terkait dengan pembangunan dan lingkungan. Kemudian pada bulan Juni 1992, United

Nations Conference on Environment and Development (UNCED) menggelar

2 pembangunan di Abad ke-21 yang kemudian disebut dengan Agenda 21. Agenda 21 ini menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan integrasi dari 3 pilar yaitu : Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. UNCED membentuk komisi pembangunan berkelanjutan (Commision on Sustainable

Development, CSD) pada tahun 1993. Sepuluh tahun dari deklarasi Rio,

dilaksanakan konferensi puncak dunia tentang pembangunan berkelanjutan (World Summit on Sustainable Developmen) di Johannesburg Afrika Selatan. Konferensi ini membahas mengenai kemerosotan kualitas lingkungan hidup. Konferensi tersebut dikenal dengan Konferensi Rio+10.

Meskipun sudah dilaksanakannya beberapakali konferensi tentang lingkungan hidup dan sudah ada perhatian dari masyarakat internasional mengenai komitmen dan perhatian terhadap kondisi lingkungan tetapi kondisi lingkungan hidup masih tetap saja kondisinya memburuk. Hal ini tidak terlepas dari perilaku penduduk yang berlebihan, seperti bergaya hidup mewah, penggunaan energi yang kurang efisien, dan perilaku mencemari lingkungan. Kondisi ini diperparah oleh pertumbuhan industri yang semakin pesat, jumlah kendaraan bermotor yang bertambah banyak, serta kurangnya kesadaran manusia menjaga dan melestarikan lingkungan. Oleh karena itu usaha dalam menjaga lingkungan hidup melalui pembangunan berkelanjutan menjadi semakin penting untuk diperjuangkan demi menjamin pemenuhan kebutuhan dan kehidupan yang layak untuk generasi mendatang.

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang (Brundtland, 1987). Sejalan dengan perkembangan jaman, pembangunan berkelanjutan tidak hanya fokus pada isu-isu lingkungan, lebih jauh dari itu pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki wilayah yang terdiri dari Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta. Proses perkembangan pembangunan tiap kabupaten/kota di DIY berbeda-beda. Kota Yogyakarta

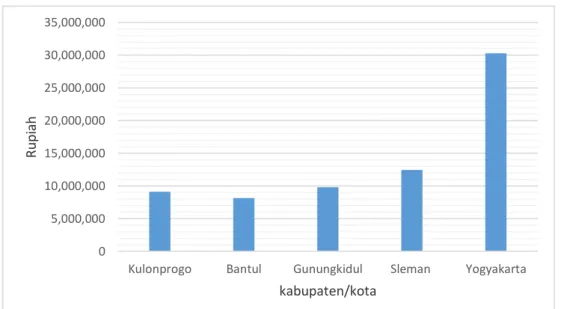

3 sebagai pusat kota di DIY dan Kabupaten Sleman berada di area peri urban memiliki pertumbuhan pembangunan ekonomi dan sosial lebih cepat dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Hal ini dapat ditunjukan dari besaran PDRB perkapita atas dasar harga berlaku. Pada tahun 2010 Kota Yogyakarta memiliki nilai PDRB perkapita paling tinggi disusul oleh Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Bantul (BPS DIY, 2011). Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000

Kulonprogo Bantul Gunungkidul Sleman Yogyakarta

Ru

p

iah

kabupaten/kota

Gambar 1. 1 PDRB perkapita atas dasar harga berlaku di DIY tahun 2010 (Sumber : BPS DIY, 2011)

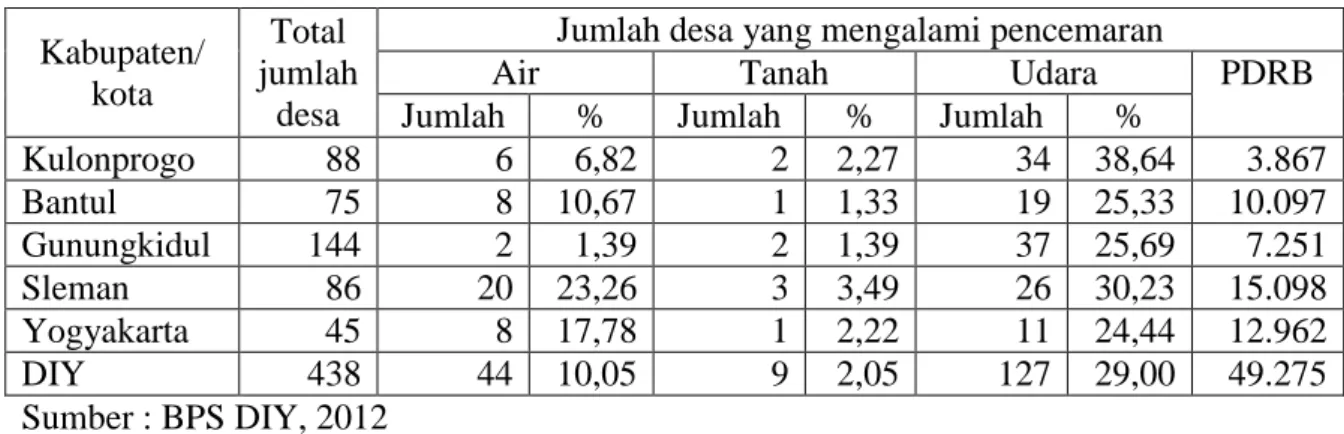

Ditinjau dari aspek pembangunan lingkungan, kabupaten/kota yang memiliki pembangunan ekonomi tinggi justru mengalami kemunduran pembangunan lingkungannya. Kota Yogyakarta yang memiliki PDRB perkapita paling besar di DIY, memiliki kondisi pembangunan lingkungan yang buruk. Pada tahun 2011 dari total jumlah desa 45, yang terkena pencemaran air sebanyak 8 desa atau sekitar 17,78 persen. Kabupaten Sleman justru lebih parah, jumlah desa yang terkena pencemaran air sebanyak 20 desa dari 86 total jumlah desanya atau sekitar 23,26 persen (BPS DIY, 2012). Begitu juga yang terjadi pada pencemaran tanah dan udara. Kedua

4 kabupaten/kota tersebut memilik jumlah desa tercemar tinggi. untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Banyaknya desa yang mengalami pencemaran lingkungan menurut jenis pencemarannya menurut kabupaten/kota di DIY tahun 2011

Sumber : BPS DIY, 2012

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dikatakan sebagai keberhasilan dari sebuah pembangunan. Namun demikian, jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi diikuti oleh kerusakan lingkungan justru akan menyebabkan kemunduran pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu mengkaji suatu pembangunan tidak hanya betolak ukur pada pertumbuhan ekonomi tetapi harus diperhatikan kondisi sosial dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan kajian mengenai keberlanjutan pembangunan wilayah. 1.2. Rumusan Masalah

Kabupaten/kota di DIY memiliki proses perkembangan pembangunan yang berbeda-beda. Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta memiliki perkembangan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Sedangkan Kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul pertumbuhan ekonominya masih dibawah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

Pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas dalam pembangunan. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan kemunduran lingkungan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/

kota

Total jumlah

desa

Jumlah desa yang mengalami pencemaran

Air Tanah Udara PDRB

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

Kulonprogo 88 6 6,82 2 2,27 34 38,64 3.867 Bantul 75 8 10,67 1 1,33 19 25,33 10.097 Gunungkidul 144 2 1,39 2 1,39 37 25,69 7.251 Sleman 86 20 23,26 3 3,49 26 30,23 15.098 Yogyakarta 45 8 17,78 1 2,22 11 24,44 12.962 DIY 438 44 10,05 9 2,05 127 29,00 49.275

5 harus seimbang dengan pertumbuhan sosial dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development).

Mengkaji suatu perkembangan pembangunan di DIY sudah banyak sekali dilakukan. Akan tetapi mengkaji secara kuantitatif tentang keberlanjutan pembangunan antar kabupaten/kota di DIY belum dilakukan. Walaupun sudah diketahui sebelumnya bahwa kabupaten/kota di DIY yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi berdampak pada kondisi lingkungannya yang memburuk. Namun dalam mengkaji keberlanjutan pembangunan cakupannya sangat luas dan menggunakan berbagai jenis indikator pembangunan berkelanjutan.

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah, pertanyaan yang ingin dijawab pada penelitian ini adalah :

1. seperti apa perkembangan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan antar kabupaten/kota di DIY tahun 2000-2010?

2. bagaimana status keberlanjutan pembangunan wilayah antar kabupaten/kota di DIY tahun 2000-2010?

1.3. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. menganalisis perkembangan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan antar kabupaten/kota di DIY pada tahun 2000-2010.

2. menentukan status keberlanjutan pembangunan wilayah antar kabupaten/kota di DIY tahun 2000-2010.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain :

a. secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi terkait kajian tingkat keberlanjutan pembangunan wilayah kususnya di DIY. b. secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberi

6 yang terjadi agar terciptanya pembangunan yang berkelanjutan di wilayahnya.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini secara umum mengambil tema mengenai kajian pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan model pembangunan yang mengintegrasikan antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. Pada kenyataanya memang sulit untuk melaksanakan model pembangunan seperti ini karena cakupannya begitu luas dan komperhensif. Maka perlu adanya kajian untuk mengetahui sejauh mana pelaksanakan pembanguan berkelanjutan berjalan. Kajian dengan membandingakan keberlanjutan pembangunan tiap wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi menjadi fokus dalam penelitian ini. Walaupun demikian, pada penelitian sebelumnya banyak yang fokus meneliti perkembangan indikator pembangunan wilayah dalam satu wilayah.

Terdapat beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang juga mengangkat tema yang sama. Perbedaan tersebut yaitu penelitian ini lebih menitikberatkan pada tingkat keberlanjutan pembangunan wilayah, khususnya wilayah kabupaten/kota yang ada di DIY. Penelitian ini melihat bagaimana perkembangan tingkat keberlanjutan pembangunan wilayah tiap kabupaten/kota yang ada di DIY dari tahun 2000-2010. Penelitian sebelumnya banyak menyoroti bagaimana suatu wilayah pembangunannya menuju arah berkelanjutan dengan mengkaji beberapa indikator tertentu. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2003). Penelitian ini fokus kepada indikator-indikator permasalahan lingkungan. Indikator tersebut diantaranya permasalahan persampahan, polusi udara, dan limbah. Daerah penelitian yang diambil meliputi Kota Bandung, Bogor, dan Depok. Hasilnya menunjukkan bahwa pemerintah kota belum layak dalam mengelola permasalahan persampahan, polusi udara, dan limbah.

7 Penelitian yang lainnya dilakukan oleh Blackburn (2011). Penelitian ini tentunya berbeda sekali dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini bertujuan membuat indikator pembangunan berkelanjutan sekaligus mengukur keberlanjutan kota tersebut. Penelitian ini mengambil daerah penelitian di Kota Huston. Penelitian ini hanya fokus pada satu daerah penelitian. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang mengkaji beberapa daerah penelitian serta membandingkannya satu sama lainnya. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Fitriani (2012). Penelitiannya memiliki tujuan untuk mengetahui peran perencanaan tata ruang kota dalam dalam pembangunan berkelanjutan di Kota Medan. Perencanaan tata ruang tentu sangat erat kaitannya dengan pembangunan yang terjadi di wilayah tersebut. Hasilnya adalah adanya hubungan yang sangat kuat antara tata ruang kota dengan pembangunan kota. Setiap rencana pembangunan dibuat untuk menjadikan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini sangat terlihat berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian ini hanya fokus pada hubungan antara perencanaan tata ruang terhadap pembangunan berkelanjutan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nugroho (2012). Penelitian ini memiliki tujuan mengevaluasi penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan di Kabupaten Boyolali. Datanya diperoleh dari hasil wawancara terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan sudah adanya prinsip pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Boyolali namun penerapannya belum optimal. Penelitian ini lebih fokus kepada prinsip pembangunan berkelanjutan yang dijalankan di Kabupaten Boyolali. Untuk lebih jelasnya perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 1.2.

8 Tabel 1. 2 Keaslian penelitian

No. Nama Judul Tujuan Daerah

Penelitian

Data Metode Hasil

1. Teguh Kurniawan (Diskusi Dwi Bulanan, 2003) Universitas Indonesia Manajemen kota berkelanjutan di Indonesia : indikator dalam mengembangkan kota berkelanjutan oleh pemerintah Indonesia Mengusulkan beberapa indikator kepada pemerintah untuk dapat menilai kota berkelanjutan Kota Bandung, Depok dan Bogor Data Persampahan, limbah dan polusi Metode kualitatif dengan wawancara langsung kepada stakeholder Pemerintah kota terkait belum layak dalam mengelola permaslahan persampahan, polusi udara dan limbah 2. Jim Blackburn (Research project from Rise University and Shell centre for sustainability, 2011) Measurment City Sustainability : Project Huston Membuat indikator pembangunan berkelanjutan dan mengukur keberlanjutan kota tersebut Kota Huston Hasil survei lapangan dan data sekunder pada indikator terpilih Analisis deskriptif dan survei lapangan Penilaian pada masing-masing indikator

9 Lanjutan Tabel 1.2. Keaslian penelitian

No Nama Judul Tujuan Daerah

Penelitian

Data Metode Hasil

3. Reine Fitriani (Student Paper, 2012) Universitas Sumatera Utara Peran perencanaan tata ruang kota dalam pembangunan berkelanjutan di Kota Medan Mengetahui peran perencanaan tata ruang kota dalam pembangunan

berkelanjutan di Kota Medan

Kota Medan Kualitatif

dengan pendekatan deskriptif Ada hubungan yang sangat kuat antara perencanaan tata ruang kota dengan pembangunan kota. Setiap rencana pembangunan dibuat untuk menjadikan pembangunan berkelanjutan 4. Wahyu Dwi Nugroho (Thesis, 2012) UNDIP Evaluasi Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pembangunan di Kabupaten Boyolali Mengevaluasi penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan di Kabupaten Boyolali Kabupaten Boyolali Hasil wawancara dari SKPD dan data sekunder Eksplanation, teknik interview dengan bantuan guided interview Prinsip pembangunan sudah ada di Kabupaten Boyolali namun penerapannya belum optimal

10 Lanjutan Tabel 1.2. Keaslian penelitian

No Nama Judul Tujuan Daerah

Penelitian

Data Metode Hasil

5 Apip Priadi (Skripsi, 2014) Kajian Tingkat Keberlanjutan Pembangunan Wilayah di DIY tahun 2000-2010 a. Menganalisis perkembangan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan antar kabupaten/kota di DIY pada tahun 2000-2010. b.Menentukan status keberlanjutan pembangunan wilayah antar kabupaten/kota di DIY tahun 2000-2010. Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo Variabel Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Kuantitatif deskriptif, Metode scaling.

a. Pada periode tahun 2000-2010 pembangunan ekonomi terbaik adalah Kota Yogyakarta, pada pembangunan sosial adalah Kabupaten Sleman, dan pembangunan lingkungan adalah Kabupaten Gunungkidul b. Pada periode tahun

2000-2010 yang termasuk Keberlanjutan Tinggi (KT) adalah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Keberlanjutan Rendah (KR) adalah Kabupaten Kulon Progo, Gunungkidul, dan Bantul.

11 1.6. Tinjauan Pustaka

1.6.1. Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development)

Pembangunan adalah adanya perubahan dari suatu kondisi tertentu ke kondisi yang dianggap lebih baik (Katz, 1966). Pembangunan sebagai upaya dalam mensejahterakan masyarakat, yang pada dasarnya merupakan kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang akan berdampak pada perubahan fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu, pola-pola pembangunan menentukan ukuran kualitas lingkungan hidup (Djadjadiningrat dkk, 2011).

Pembangunan berkelanjutan menurut Brundtland (1987) adalah pembangunan untuk memenuhi keperluan hidup masa kini dengan tanpa mengabaikan keperluan hidup manusia masa datang. Kemudian pengertian ini dikembangkan menjadi memperbaiki kualitas kehidupan manusia dengan tetap memelihara kemampuan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan hidup dari ekosistem yang menopangnya (UNEP, 1992)

Definisi pembangunan berkelanjutan menurut Bond (2001, dalam Muta’ali, 2012) adalah pembangunan dari kesepakatan multidimensional untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik untuk semua orang dimana pembangunan ekonomi, sosial dan proteksi lingkungan saling memperkuat dalam pembangunan. Perlu digarisbawahi bahwa pembangunan berkelanjutan bukan hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga fokus untuk menjaga kehidupan sosial dan kelestarian lingkungan. Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, 3 pilar utama pembangunan harus berjalan seimbang.

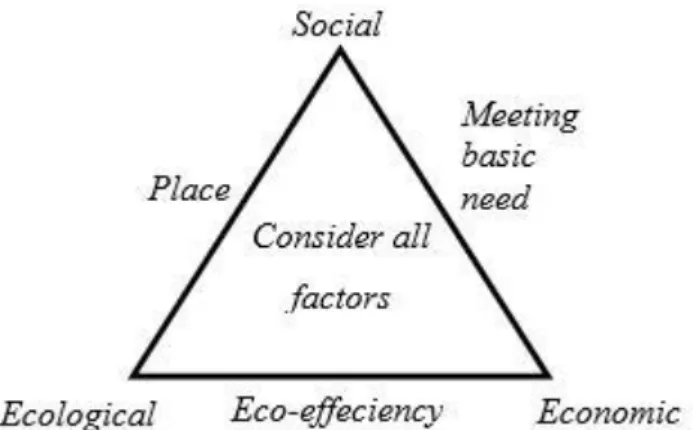

Konsep pembangunan berkelanjutan menurut Blackburn (2011) yaitu ekonomi yang stabil, pelayanan yang layak untuk masyarakat kota dan hidup dalam batas lingkungan. Kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yaitu mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial dan lingkungan secara bersamaan. Ketiga faktor tersebut memiliki hubungan

12 saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Integrasi antara faktor ekonomi dan lingkungan terwujudnya pemanfaatan sumberdaya lingkungan yang efesien dan pola konsusmsi dan produksi yang berkelanjutan. Integrasi dari faktor ekonomi dan sosial yaitu terciptanya kebutuhan dasar untuk masyarakat. Sedangkan integrasi antara faktor lingkungan dengan sosial mewujudkan sebuah tempat yang nyaman. Pernyataan ini ditunjukan oleh gambar 1.2 Sustainability Triangle.

Gambar 1. 2 Sustainablity Triangle (Blackburn, 2011)

Pembangunan berkelanjutan merupakan titik temu dari ketiga pilar utama yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan (United Nations, 2005). Ketiga pilar tersebut memiliki hubungan satu sama lainnya, yaitu pilar ekonomi dengan pilar sosial menyebabkan adanya pemerataan. Pilar lingkungan dan pilar ekonomi menyebabkan terjadinya suatu kondisi ekonomi yang tepat guna. Pilar sosial dan pilar lingkungan menyebabkan terjadinya kondisi kehidupan yang nyaman. Pernyataan ini seperti terlihat pada gambar 1.3.

13 Gambar 1. 3 Scheme of sustainable development (United Nations, 2005)

Pembangunan berkelanjutan mengisyaratkan adanya kompromi atau integrasi antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini juga dapat memenuhi kebutuhan yang masa yang akan datang. Jadi dalam pembangunan berkelanjutan pemenuhan kebutuhan saat ini jangan sampai berlebihan dan memberi dampak negatif untuk masa yang akan datang. Dalam membangun wilayah juga melibatkan aktor ekonomi, sosial dan lingkungan yang seringkali dalam proses pembangunan tidak ada keseimbangan antara ekonomi, sosial dan lingkungan. Pembangunan saat ini lebih pada membangun ekonomi wilayah karena dapat meningkatkan pendapatan wilayah. Adanya konsep pembangunan berkelanjutan dapat melihat dan mengevaluasi kondisi pembangunan wilayah yang terjadi.

Pembangunan berkelanjutan menurut Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2009 adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pembangunan selalu memberikan dampak dan perubahan, baik itu positif

14 maupun negatif. Dampak positif merupakan salah satu tujuan dari pembangunan, yaitu perubahan positif manusia untuk bisa hidup lebih sejahtera. Pembangunan yang terjadi di negara berkembang tidak memperhatikan dampak negatifnya terhadap lingkungan, baik yang bersifat hayati (kerusakan ekosistem dan keanekaragaman hayati) maupun non hayati (sosial budaya). Sebelum konsep pembangunan berkelanjutan dicanangkan, pembangunan didominasi oleh pertumbuhan ekonomi, tanpa mempertimbangkan efek negatifnya.

Berbagai uraian mengenai pembangunan berkelanjutan sudah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dilaksanakan dengan mempertimbangakan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan agar berjalan secara seimbang dan saling menguatkan. Pembangunan berkelanjutan dicirikan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, kualitas kehidupan sosial yang baik dan keseimbangan ekosistem lingkungan yang terjaga. Pembangunan berkelanjutan sebaiknya dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masa yang akan datang.

1.6.2. Indikator Pembangunan Berkelanjutan

Indikator pembangunan berkelanjutan adalah alat ukur untuk mengetahui arah kecenderungan suatu wilayah dalam menuju ke kondisi keberlanjutan atau sebaliknya (Haryadi dan Setiawan, 2002). Banyak pemerintah, pelaku bisnis atau individu yang menggunkan indikator untuk mengukur kinerja mereka. Walupun indikator dapat di kelompokan menjadi beberapa kategori, seperti indikator fisik, sosial-ekonomi-budaya, dan biotik, namun fungsi utama indikator adalah untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai jenis indikator keberlanjutan pembangunan dapat dikelompokan menjadi beberapa kategori. Pengelompokan tersebut didasarkan atas pengaruhnya terhadap

15 kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat ditentukan berbagai indikator yang berpengaruh langsung terhadap kesejahtraan masyarkat.

Menurut Haryadi dan Setiawan (2002) indikator kota berkelanjutan dikelompokan menjadi tiga kelompok utama yaitu indikator ekonomi, sosial dan lingkungan. Indikator ekonomi ditujukan untuk mengukur kegiatan ekonomi atau produktivitas penduduk kota yang bersangkutan. Indikator sosial-budaya ditujukan untuk mengukur aspek-aspek sosial-budaya meliputi aspek-aspek demografi dasar (misalnya jumlah penduduk dan struktur umur) serta aspek-aspek kesejahteraan dan keadilan sosial. Indikator lingkungan yang menggambarkan lingkungan sehat dapat berupa indikator fisik seperti kualitas air dan udara, kerusakan tanah (erosi), kondisi permukaan tanah, fasilitas kendaraan bukan motor ( pedestrian dan jalan untuk sepeda).

Komisi pembangunan berkelanjutan menyusun indikator pembangunan berkelanjutan sebagai acuan negara-negara dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di negaranya. Tahun 1955, komisi pembangunan berkelanjutan berhasil menyusun sekitar 134 indikator pembangunan berkelanjutan dalam rangka Driving-Force-State-Respone. Tahun 2001, divisi pembanguan berkelanjutan merevisi indikator pembangunan berkelanjutan yang semula 134 menjadi 58 indikator berdasarkan pengalaman dari beberapa negara yang telah menerapkan indikator tersebut. Indikator tersebut kemudian direvisi menjadi 50 indikator pada tahun 2007.

Indonesia sendiri telah menyusun indikator pembangunan berkelanjutan dengan merujuk kepada indikator yang dibuat oleh CSD (Commission of Sustainable Development). Penyusunan indikator dilakukan oleh instansi pemerintah yaitu Badan Pusat Statistik (BPS). Namun dalam penyajian indikator pembangunan berkelanjutan tidak semua indikator bisa disajikan karena keterbatasan data yang ada di Indonesia. Selain itu juga terdapat beberapa pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan

16 di Indonesia. BPS mulai menyusun indikator ini pada tahun 2002. Indikator pembangunan berkelanjutan yang disusun BPS tahun 2011 berjumlah 63 indikator. Indiktor ini mengacu pada 14 tema utama yakni, kemiskinan, kepemerintahan, kesehatan, pendidikan, demografi, bencana alam, atmosfer, lahan, laut dan pesisir, air, keanekaragaman hayati, pembangunan ekonomi, kerjasama ekonomi global, konsumsi dan pola produksi (BPS, 2011). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.6.

17 Tabel 1. 3 Indikator pembangunan berkelanjutan

No Tema Indikator

1. Kemiskinan - Jumlah dan Persentase penduduk miskin

- Distribusi pembagian dan pengeluaran perkapita

- Persentase rumah tangga dengan penampungan akhir tinja - Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih - Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber

penerangan bukan listrik

- Jumlah desa menurut keberadaan pemukiman kumuh - Persentase rumah tangga yang bahan bakar memasaknya

kayu bakar

2. Pemerintah - Jumlah kasus korupsi yang sudah diselesaikan - Jumlah kasus pembunuhan

3. Kesehatan - Angka kematian bayi

- Angka harapan hidup saat lahir

- Persentase penduduk yang berobat jalan di puskesmas dan puskesmas pembantu

- Persentase balita yang diimunisasi

- Persentase wanita usia 15-49 tahun yang menggunakan alat KB

- Status gizi balita

- Jumlah penderita malaria, komulatif AIDS dan jumlah kasus TB paru

- Prevelensi perokok saat ini - Jumlah kasus bunuh diri

4. Pendidikan - Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang tamat pendidikan dasar (SMP)

- Angka partisipasi SD dan SMP

- Persentase penduduk usia 25-64 tahun dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan SMA

- Angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas 5. Demografi - Penduduk dan laju pertumbuhan penduduk

- Angka kelahiran total

- Angka beban ketergantungan 6. Bencana

alam

- Jumlah desa menurut jenis bencana dan upaya mengantisipasi bencana alam

- Jumlah korban kerusakan rumah akibat bencana 7. Atmosfer - Impor komoditi yang mengandung zat perusak ozon.

- Rata-rata bulanan hasil pengukuran gas SO2 dan NO2 - Emisi gas rumah kaca

8. Lahan - Luas lahan sawah

- Luas lahan tegalan/kebun dan ladang

- Luas lahan sementara yang tidak diusahakan - Persentase luas hutan

18 Lanjutan Tabel 1.6 Indikator pembangunan berkelanjutan

No Tema Indikator

9. Laut dan pantai - Jumlah dan persentase desa pesisir - Sebaran konservasi laut

- Laut dan kondisi terumbu karang

10. Air tawar - Jumlah air bersih yang disalurkan perusahaan - Jumlah pelanggan air bersih

- Kandungan maksimum fecal coliform dan total coliform

- Kandungan Biochemical Oxgent Demand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD)

11. Keanekaragaman hayati

- Konservasi daratan

- Spesies satwa dan tumbuhan yang dilindungi 12. Pembangunan

ekonomi

- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita

- Tabungan bruto menurut sektor

- Pembagian investasi dalam produk domestik bruto - Laju inflasi

- Rasio pinjaman luar negeri terhadap Produk Nasional Bruto (PNB)

- Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja

- Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang rentan kehilangan pekerjaan

- Rata-rata upah perbulan pekerja wanita di sektor pertanian

- Persentase rumah tangga yang mengakses internet - Persentase rumah tangga yang memiliki telepon - Peranan dan dampak pariwisata terhadap

domestik regional bruto 13. Persekutuan

ekonomi global

- Persentase transakasi berjalan terhadap produk nasional bruto

- Nilai impor

- Posisi pinjaman luar negeri

- Presentase investasi langsung penanaman modal luar negeri terhadap produk domestik bruto

- Peresentase remitan terhadap pendapatan nasional 14. Pola konsumsi

dan produksi

- Pemakaian energi

- Jumlah kendaraan bermotor

- Produksi angkutan kereta api penumpang dan barang

19 1.7. Landasan Teori

Pada tujuan pertama penelitian ini adalah menganalisis perkembangan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. Tujuan ini menggunakan teori dari Blackburn (2011) dan Haryadi dan Setiawan (2002). Dalam teori Blackburn (2011) dikemukakan bahwa kunci dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yaitu dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga faktor itu memiliki hubungan saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Relevansinya dengan tujuan pertama penelitian ini yaitu dalam mengkaji penelitian pembangunan berkelanjutan diperlukan analisis terhadap perkembangan ekonomi, sosial dan lingkungan karena ketiga faktor tersebut merupakan kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Tujuan kedua dalam penelitian ini adalah menentukan status keberlanjutan pembangunan wilayah. Tujuan ini menggunakan teori BPS (2011). BPS mengemukakan bahwa untuk menilai keberlanjutan pembangunan wilayah, digunakan indikator pembangunan berkelanjutan. Indikator pembangunan berkelanjutan adalah alat ukur untuk mengetahui arah kecenderungan suatu wilayah dalam menuju kondisi keberlanjutan atau sebaliknya. BPS telah menyusun indikator pembangunan berkelanjutan yang mengacu kepada indikator yang telah dibuat oleh Commission of

Sustainable Development (CSD). Relevansinya dengan tujuan kedua ini

yaitu status keberlanjutan pembangunan wilayah bisa diukur dari indikator keberlanjutan yang terdiri dari indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan. 1.8. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertitik tolak dari pemahaman tentang konsep umum kependudukan. Penduduk akan terus berkembang dan bertambah jumlahnya. Hal ini akan memicu adanya peningkatan aktivitas penduduk. Secara teori, bertambahnya jumlah penduduk maka bertambah pula jumlah aktivitasnya. Aktivitas penduduk secara umum tidak terlepas dari adanya aktivitas

20 ekonomi. Aktivitas ekonomi beragam jenisnya, ada yang memanfaatkan sumberdaya alam, ada yang tidak memanfaatkan sumberdaya alam. Selain aktivitas ekonomi, ada juga aktivitas pemanfaatan energi. Energi banyak digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemanfaatan energi memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu manusia banyak yang bergantung terhadap ketersediaan energi. Aktivitas lainnya adalah pemanfaatan teknologi. Saat ini peran teknologi penting bagi kehidupan manusia. Mulai dari pemanfaatan teknologi untuk eksploitasi sumberdaya alam, pemanfaatan teknologi sarana transportasi dan komunikasi, dan pemanfaatan teknologi untuk membantu kegiatan sehari-hari manusia.

Aktivitas-aktivtas tersebut tentu memiliki dampak negatif dan positif. Dampak positifnya, aktivitas tersebut dapat memberikan banyak manfaat bagi kehidupan. Aktivitas ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Aktivitas pemanfaatan energi dapat memeberikan kemudahan dalam mengerjakan suatu kegiatan dan memiliki nilai guna yang tinggi. Sedangkan aktivitas pemanfaatan teknologi juga memberi manfaat kemudahan dalam menjalani keidupan sehari-hari. Dampak negatifnya adalah dapat memberikan tekanan terhadap ketersediaan sumberdaya alam. Aktivitas ekonomi yang terkait dengan bahan baku dari alam, jika tidak dikontrol maka akan membebani sumberdaya alam. Pemanfaatan energi yang berlebih khususnya dari sumberdaya alam akan mengganggu ekosistem sumberdaya alam tersebut. Kemudian pemanfaatan teknologi yang banyak menggunakan material plastik dan karbon dapat mencemari sumberdaya alam. Jika sumberdaya alam terus mengalami tekanan berakibat pada penurunan kualitas sumberdaya alam. Disamping itu, adanya kejadian bencana alam yang sulit diprediksi dapat juga merusak keberadaan sumberdaya alam.

Jika sumberdaya alam sudah menurun kualitasnya, maka kehidupan masa yang akan datang terancam karena tidak bisa memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal. Oleh karena itu perlu dikaji kembali

21 pembangunan yang terjadi. Sejatinya bahwa model pembangunan yang saat ini cocok untuk diterapkan yaitu pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan masa yang akan datang. Kehidupan masa depan yang terancam secara tidak langsung saling mempengaruhi dengan jumlah penduduk. Jika kualitas kehidupan masa yang akan datang menurun maka jumlah penduduk bisa ditekan pertumbuhannya, dan jika jumlah penduduk semakin bertambah dan sumberdaya alam semakin berkurang maka akan mengancam kualitas kehidupan yang akan datang.

Penelitian ini mengambil lokasi di DIY. Di DIY proses perkembangan pembangunan tiap kabupaten/kota berbeda-beda. Kota Yogyakarta dan Sleman memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun kulaitas lingkungannya rendah. Sedangkan Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo memiliki pertumbuhan ekonomi relatif rendah namun kualitas lingkungan tinggi. Hal ini lah yang menarik untuk dikaji keberlanjutan pembangunannya. Keberlanjutan pembangunan wilayah antar kabupaten/kota di DIY dianalisis berdasarkan indikator pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan. Analisis terhadap indikator dilakukan secara time series 5 tahun, sehinga dapat dilihat perkembangan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan pada masing-masing wilayah di DIY. Selanjutnya menentukan status keberlanjutan masing-masing wilayah di DIY berdasarkan konsep pembangunan berkelannjutan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.4.

22 Gambar 1.4 Kerangka pemikiran

Jumlah penduduk bertambah Aktivitas penduduk meningkat Kualitas sumberdaya alam menurun Kejadian bencana alam Kajian pembangunan berkelanjutan Kehidupan masa depan

terancam Aktivitas ekonomi meningkat Konsumsi energi meningkat Pemanfaatan teknologi meningkat Tekanan terhadap sumberdaya alam Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. PDRB relatif tinggi di DIY. Terdapat

masalah lingkungan

Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo PDRB dan pembangunan sosial relatif rendah di

DIY. Pada umumnya sektor utama pertanian.

Analisis indikator ekonomi : PDRB perkapita atas dasar harga berlaku, tingkat pengangguran terbuka, banyaknya pelanggan listrik, jumlah kendaraan bermotor, pertumbuhan ekonomi, jumlah

sambungan telepon, tingkat partisipasi angkatan kerja

Perkembangan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan kabupaten/kota di DIY tahun 2000-2010

Status keberlanjutan wilayah antar kabupaten/kota di DIY tahun 2000-2010 Analisis indikator sosial :

Kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, banyaknya peserta KB, angka harapan hidup, persentase balita yang diimunisasi polio,

banyaknya desa yang terkena penyakit malaria, angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun, persentase rumah tangga menggunakan air bersih.

Analisis indikator lingkungan : Luas sawah, luas hutan, luas tegalan, banyaknya desa yang mengalami tanah longsor, banyaknya desa yang mengalami gangguan pencemaran tanah, air, dan udara.