i

MANAGEMENT

(TQM)

SKRIPSI

OLEH:

KHOLISHOTUN NAFSIYAH NIM: C94213180

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Implementasi Manajemen Mutu Pengelolaan Zakat di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya dalam Perspektif Total Quality

Management (TQM)” ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan

menjawab pertanyaan tentang bagaimana implementasi manajemen mutu pengelolaan zakat di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya dalam perspektif Total Quality Management (TQM).

Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (case study). Data dalam penelitian ini dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan informan (4 orang karyawan YDSF Surabaya), observasi, dan dokumentasi. Pada penelitian ini, manajemen mutu pengelolaan zakat di YDSF Surabaya dianalisis dengan menggunakan konsep TQM yang dikemukakan oleh Arthur Tenner melalui tiga prinsip yaitu: fokus kepada pelanggan, perbaikan proses, dan keterlibatan total. Dipilihnya konsep Tenner tersebut, karena tiga prinsip itu dianggap mewakili indikator keberhasilan penerapan TQM di sebuah lembaga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa YDSF Surabaya telah sukses melaksanakan TQM dalam manajemen mutu pengelolaan zakatnya. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator yang mengacu pada 3 prinsip TQM yang dikemukakan oleh Arthur Tenner tersebut. Namun, tidak secara langsung menyebut bahwa manajemen mutu pengelolaan zakat yang digunakan adalah TQM.

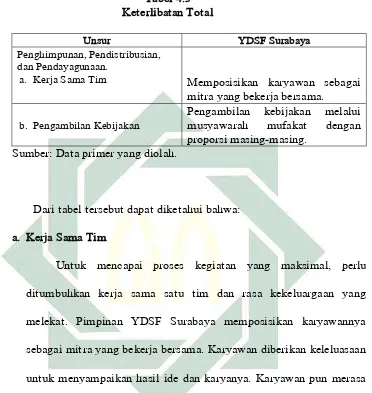

YDSF Surabaya dalam menerapkan 3 prinsip TQM Arthur Tenner, terlihat pada: pelayanan prima yang diberikan kepada pelanggan, baik eksternal maupun internal cukup bagus. Begitu pula dalam hal perbaikan proses, YDSF Surabaya menunjukkan semangat perbaikan yang tak ada hentinya. Dalam hal keterlibatan total, tidak semua elemen lembaga terlibat dalam pengambilan kebijakan. Para karyawan mempunyai proporsi masing-masing dalam hal pengambilan kebijakan. Misalnya, jika kebijakan program, maka karyawan turut terlibat dalam pengambilan kebijakan dari hasil rapat di masing-masing divisi, sedangkan untuk kebijakan lembaga, maka dirapatkan oleh level divisi ke atas.

viii

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM ... i

PERNYATAAN KEASLIAN ... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ... iii

PENGESAHAN ... iv

ABSTRAK ... v

KATA PENGANTAR ... vi

DAFTAR ISI ... viii

DAFTAR TABEL ... x

DAFTAR GAMBAR ... xi

DAFTAR TRANSLITERASI ... xii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang Masalah ... 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah ... 7

C. Rumusan Masalah ... 8

D. Kajian Pustaka ... 8

E. Tujuan Penelitian ... 11

F. Kegunaan Hasil Penelitian ... 12

G. Definisi Operasional ... 13

H. Metode Penelitian ... 15

I. Sistematika Pembahasan ... 24

BAB II KERANGKA TEORETIS ... 25

A. Manajemen Mutu ... 25

B. Pengelolaan Zakat ... 27

ix

BAB III DATA PENELITIAN ... 43

A. Sejarah YDSF ... 43

B. Visi dan Misi YDSF Surabaya ... 47

C. Struktur Organisasi YDSF Surabaya ... 48

D. 5 Bidang Garap YDSF Surabaya ... 49

E. Manajemen Pengelolaan Zakat di YDSF Surabaya ... 51

BAB IV ANALISIS DATA ... 57

A. Implementasi Manajemen Mutu Pengelolaan Zakat di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya dalam Perspektif Total Quality Management (TQM) ... 57

BAB V PENUTUP ... 67

A. Kesimpulan ... 67

B. Saran ... 68

DAFTAR PUSTAKA ... 69

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak

sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Islam

memandang kemiskinan sebagai sesuatu yang membahayakan akidah,

akhlak, akal sehat, keluarga, dan masyarakat. Sebab seseorang yang terjerat

kesulitan ekonomi, pada umumnya menyimpan kedengkian terhadap orang

yang kaya. Perasaan ini mampu melenyapkan kebaikan, memunculkan

kehinaan, dan mendorong seseorang melakukan apapun untuk mencapai

ambisinya. Islam sebagai al-di>>>>>>>>>>>>>>n telah menawarkan beberapa doktrin bagi

manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu

kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat.1

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang

mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat

kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan ajaran yang melandasi

tumbuh kembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat Islam. Seperti

empat rukun Islam yang lain, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi

yang kompleks, meliputi; nilai privat-publik, vertikal-horizontal, serta

ukhrawi-duniawi. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan

1 Mila Sartika, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq

kehidupan kemasyarakatan yang komprehensif. Bila semua dimensi yang

terkandung dalam ajaran zakat ini dapat diaktualisasikan, maka zakat akan

menjadi sumber kekuatan yang sangat besar bagi pembangunan umat menuju

kebangkitan kembali peradaban Islam.2

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di Indonesia, potensi

ini dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan peran zakat demi

menciptakan keadilan sosial dengan tujuan mengentaskan kemiskinan yang

saat ini sedang melanda Indonesia. Pada Maret 2016, jumlah penduduk

miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis

kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,01 juta orang (10,86 persen),

berkurang sebesar 0,50 juta orang dibandingkan dengan kondisi September

2015 yang sebesar 28,51 juta orang (11,13 persen).3

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama

yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Di

dalam Alquran, kata zakat disebut sebanyak 82 kali dan selalu dirangkaikan

dengan s}alat yang merupakan rukun Islam kedua.4 Seperti yang ada di dalam

Alquran surah At-Taubah [9]: 103.

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

2 Sudirman dan Sri Eko Ayu Indrawati, “Implementasi TQM dalam Pengelolaan Zakat di Kota

Malang”, De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3, No. 2 (Desember 2011), 135-136.

3 Badan Pusat Statistik, (Diakses pada 19 September 2016).

Sesungguhnya doa (s}alat) kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”6

Pada ayat tersebut, dijelaskan bahwa penunaian zakat berarti

membersihkan harta yang tinggal, sebab pada harta seseorang terdapat hak

para mustahi>q. Menunaikan zakat akan menyebabkan keberkahan pada harta

yang tersisa. Sebaliknya bila zakat itu tidak dikeluarkan, maka harta

seseorang tidak akan memperoleh keberkahan.7

Menurut Mannan, secara umum fungsi zakat meliputi bidang moral,

sosial, dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan

keserakahan hati si kaya. Dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk

menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Di bidang ekonomi, zakat

mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan

merupakan sumbangan wajib kaum Muslimin untuk perbendaharaan negara,

karena tujuan zakat adalah transfer kekayaan dari masyarakat yang kaya

kepada masyarakat yang kurang mampu, sehingga setiap kegiatan yang

merupakan sumber kekayaan harus menjadi sumber zakat.8

Pembahasan seputar zakat tidak akan terlepas dari aktivitas manajemen

yang menjadi suatu topik menarik. Pada umumnya, zakat dipahami sebagai

ibadah yang tidak perlu menggunakan jasa perantara, karena bisa langsung

diberikan kepada pihak yang berhak. Bahkan, sebagian masyarakat menilai

6 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: PT Sygma Examedia

Arkanleema, 2012), 203.

7 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 199-200. 8 M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima

bahwa pemberian secara langsung dapat memberikan kepuasan tersendiri

bagi para muzakki>. Mereka merasa gembira karena zakatnya diterima

langsung oleh mustahi>q, berbeda halnya dengan zakat yang diberikan melalui

Lembaga Pengelola Zakat. Distribusi zakat melalui lembaga tidak dapat

dipantau oleh muzakki> dan bahkan mereka khawatir zakat mereka

disalahgunakan untuk pos-pos yang tidak semestinya.

Adanya dukungan pemerintah melalui lahirnya UU No. 38 tahun 1999

tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ) dengan Keputusan Menteri Agama

(KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38

tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Zakat, maka mulai dibentuk Badan Amil Zakat (BAZ) dan

Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sehingga menjadikan masyarakat

berangsur-angsur percaya akan kredibilitas penyaluran zakat oleh BAZ maupun LAZ.9

LAZ diakui oleh Undang-Undang sebagai bentuk partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan S>}adaqah (ZIS) di Indonesia. Dana

yang telah terkumpul harus didistribusikan sesuai sasaran yang telah

direncanakan sebelumnya. Mereka yang mendapat santunan memang

orang-orang yang harus disantuni.10 Tentu hal ini memberikan peluang kepada

lahirnya sejumlah LAZ di Indonesia, seperti Yayasan Baitul Mal Umat Islam

9 Mustolih Siradj, “Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat di Indonesia: Studi terhadap

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”, Jurnal Bimas Islam, Vol. 7, No. 3 (2014), 417.

10 Ramadhita, “Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat dalam Kehidupan Sosial”, Jurisdictie:

Bank Negara Indonesia (BAMUIS BNI) pada 5 Oktober 1967 di Jakarta,

Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) pada 1 Maret 1987 di Surabaya, dan

Dompet Dhuafa Republika pada 14 September 1994 di Jakarta.

Sesuai dengan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat,

maka dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus

dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah,

kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas

sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam

pengelolaan zakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu manajemen yang handal

dengan menerapkan salah satu konsep manajemen yang dikenal dengan Total

Quality Management (TQM), atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah

MMT (Manajemen Mutu Terpadu).

TQM merupakan salah satu terobosan manajemen yang umumnya

dilakukan oleh perusahaan besar, seperti Xerox, IBM Rochester, dan

Motorola dalam rangka meningkatkan kualitas produk yang pada muaranya

dapat memuaskan konsumen. Semakin banyak konsumen yang puas dengan

produk yang ditawarkan, maka akan semakin sering mereka menggunakan

produk tersebut. Feedbacknya, perusahaan itu akan meraih keuntungan yang

besar. TQM pada fase berikutnya banyak dilirik oleh perusahaan penyedia

jasa, misalnya FedEx (jasa pengiriman). Fokus kepada pelanggan yang

menjadi ciri khas TQM membuat perusahaan-perusahaan yang bergerak di

bidang layanan kepada masyarakat itu memperoleh manfaat yang tidak kalah

semakin menjadi sesuatu yang tak terelakkan dalam kompetisi global yang

kian ketat.11

TQM mulai diterapkan di lembaga-lembaga filantropi yang bergerak di

bidang pelayanan pengelolaan zakat dan wakaf. Sebagai contoh, Islamic

Relief Amerika yang berdiri pada tahun 1993 telah mendapatkan bintang 4

(four stars) dari Charity Navigator dalam manajemen filantropinya. Lembaga

yang bermarkas di Alexandria, Virginia ini bergerak di bidang pengelolaan

ZIS.12

Tahap-tahap yang dilakukan dalam manajemen menurut James Stoner,

seperti dikutip Eri Sudewo, meliputi proses perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan, dan pengawasan. Berbeda dengan manajemen tradisional yang

dianggap sebagai penyebab lemahnya kepercayaan masyarakat, manajemen

modern menjadikan profesi pengelola zakat sebagai salah satu pilihan

pekerjaan dengan level “white collar (pekerjaan terhormat)” bukan lagi “blue

collar (pekerjaan rendahan).”13

Dalam konteks TQM, salah satu LAZ Nasional yang terus-menerus

berupaya mengembangkan pola manajemen mutunya adalah YDSF. Hal ini

terlihat dalam visi dan misi, paradigma organisasi, sistem manajemen, dan

paradigma program YDSF tersebut.14 Menurut Arthur Tenner, ada tiga

indikator prinsip yang harus diimplementasikan untuk mencapai standar

11 Sudirman dan Sri Eko Ayu Indrawati, “Implementasi TQM dalam Pengelolaan Zakat di Kota

Malang”, 137.

12 Ibid. 13 Ibid., 136.

14 Miftahul Huda, “Model Manajemen Fundraising Wakaf, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

TQM, yakni fokus kepada pelanggan (focus on customer), perbaikan proses

(process improvement), dan keterlibatan total (total involvement).15

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian tentang implementasi manajemen mutu pengelolaan zakat di

YDSF Surabaya yang akan dikupas berdasarkan analisis konsep TQM yang

dikemukakan oleh Arthur Tenner yang telah disebutkan di atas. Dipilihnya

teori Tenner tersebut, karena tiga prinsip itu dianggap mewakili indikator

keberhasilan penerapan TQM di sebuah lembaga. YDSF dipilih sebagai tempat

penelitian karena visinya yaitu; sebagai lembaga sosial yang benar-benar

amanah serta mampu berperan serta secara aktif dalam mengangkat derajat

dan martabat umat Islam, khususnya di Jawa Timur.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Untuk mengimplementasikan sebuah manajemen yang handal yaitu

TQM, tentu diperlukan semangat dan tekad yang kuat dari semua pihak

yang terlibat dalam suatu lembaga, baik pimpinan maupun karyawan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka akan timbul beberapa

identifikasi masalah sebagai berikut:

a. Optimalisasi peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan di

Indonesia.

15 Arthur R Irving J. DeToro Tenner, “Total Quality Management, Three Steps to Continuous

b. Upaya YDSF dalam mengembangkan manajemen mutu pengelolaan

zakat.

c. Implementasi manajemen mutu pengelolaan zakat di YDSF Surabaya

dalam perspektif TQM.

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti hanya membatasi masalah pada:

Implementasi Manajemen Mutu Pengelolaan Zakat di YDSF Surabaya

dalam Perspektif TQM.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi manajemen mutu pengelolaan zakat di YDSF

Surabaya dalam perspektif TQM?

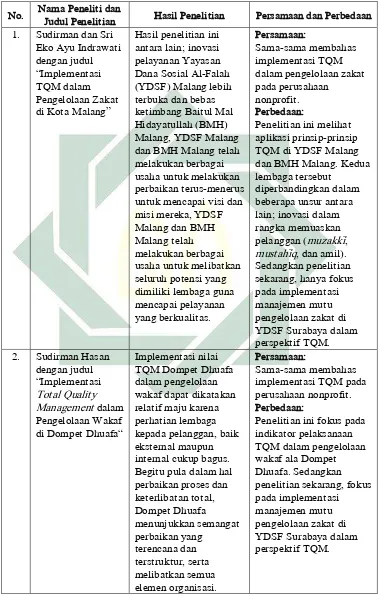

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan

gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah

dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Diharapkan tidak adanya

pengulangan materi secara mutlak, seperti beberapa penelitian yang sudah

Tabel 1.1

Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

No. Nama Peneliti dan

Judul Penelitian Hasil Penelitian Persamaan dan Perbedaan

fokus amilin, fokus

1. Untuk mengetahui implementasi manajemen mutu pengelolaan zakat di

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan khazanah

ilmu pengetahuan kepada para akademisi guna mengetahui tentang

implementasi manajemen mutu pengelolaan zakat di YDSF Surabaya

dalam perspektif TQM dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan

pada kajian penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Para Praktisi di Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi para

praktisi di LAZ, khususnya di YDSF Surabaya dalam menerapkan

prinsip-prinsip TQM pada setiap kegiatannya.

b. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan

dan memperkaya pengetahuan penulis tentang implementasi

prinsip-prinsip TQM, khususnya dalam pengelolaan zakat di YDSF

Surabaya.

c. Bagi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan kepada

UIN Sunan Ampel Surabaya, khususnya Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam untuk lebih mengembangkan kajian keilmuan ekonomi

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat

operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan

dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui

penelitian. Pemberian definisi operasional hanya terhadap suatu

konsep/variabel yang dipandang masih belum operasional dan bukan kata per

kata.16 Untuk memahami dalam memaknai judul skripsi ini, maka perlu

dijelaskan tentang definisi operasional dari judul tersebut sebagai berikut:

1. Manajemen Mutu

Mutu merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan

produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau

melebihi harapan.17 Mutu mengacu pada dua pengertian pokok, yaitu

sejumlah keistimewaan produk dan segala sesuatu yang bebas dari

kekurangan.18

Pada dasarnya, konsep mutu baik pada perusahaan jasa maupun non

jasa mencakup berbagai hal yang terfokus pada pelanggan. Sebuah

produk barang atau jasa dibuat, didesain, diproduksi, layanan yang

diberikan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan. Suatu

produk atau jasa dikatakan bermutu apabila dapat dimanfaatkan,

digunakan, dinikmati sesuai dengan kebutuhan atau bahkan melebihi

harapan pelanggan.

16 Tim Penyusun, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam, 2014), 9.

2. Pengelolaan Zakat di YDSF Surabaya

Pengelolaan Zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 adalah kegiatan

perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan,

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.19 Zakat secara spesifik hanya

diperuntukkan bagi 8 golongan saja sebagaimana yang terdapat dalam

Alquran surah At-Taubah [9]: 60. Pengelolaan zakat di YDSF Surabaya

disalurkan melalui 5 program yaitu; pendidikan, peduli yatim, dakwah,

masjid, dan kemanusiaan.20

3. Total Quality Management (TQM)

Dalam penelitian ini, TQM adalah manajemen kinerja prima dari

YDSF Surabaya yang berhubungan dengan masalah pengelolaan zakat.

Arthur Tenner mengemukakan tiga prinsip utama dalam TQM yaitu:21

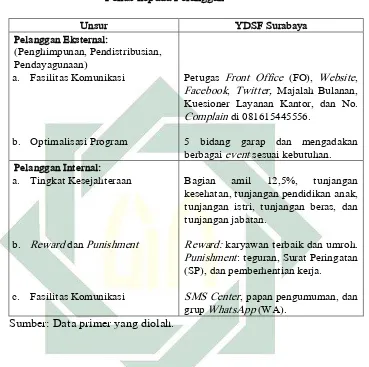

a. Pertama, fokus kepada pelanggan (focus on customer). Pelanggan

internal adalah para karyawan (amil) yang bekerja di YDSF

Surabaya. Adapun pelanggan eksternal YDSF Surabaya adalah para

muzakki> dan mustahi>q. Perhatian yang diberikan oleh YDSF

Surabaya kepada pelanggan misalnya dengan tersedianya fasilitas

komunikasi yang cepat dan tanggap seperti; SMS Center, Nomor

Complain, Grup WhatsApp, dan lainnya.

19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 20 Yayasan Dana Sosial Al-Falah, “Menengok Sejenak Perjalanan YDSF”, dalam www.ydsf.org,

diakses pada 19 April 2016.

21 Arthur R Irving J. DeToro Tenner, “Total Quality Management, Three Steps to Continuous

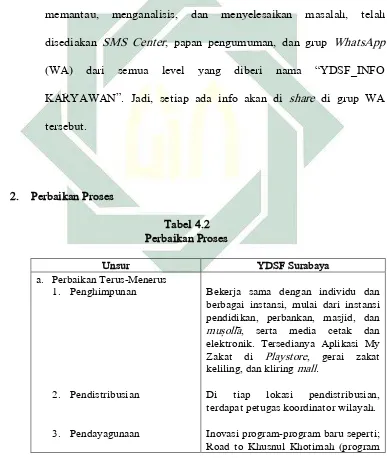

b. Kedua, perbaikan proses (process improvement). Upaya YDSF

Surabaya dalam perbaikan proses yang berkesinambungan misalnya

melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta

penyelenggaraan pelatihan bagi karyawan.

c. Ketiga, keterlibatan total (total involvement). Keterlibatan antara

pimpinan dengan seluruh karyawan ditunjang dengan saling

berhubungan baik dan lancar dalam mengembangkan manajemen

dianggap penting oleh YDSF Surabaya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan

metode studi kasus (case study). Studi kasus merupakan tipe pendekatan

dalam penelitian yang penelaahannya kepada satu kasus yang dilakukan

secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif.22 Pendekatan

studi kasus pada hakikatnya terfokus kepada kasus tertentu.

Adapun studi kasus yang dianalisis dalam penelitian ini adalah

bahwa pada awalnya, konsep TQM hanya digunakan untuk organisasi

yang berorientasi laba (profit), terutama yang merupakan perusahaan

besar. Namun dalam perkembangannya, konsep TQM pun relevan untuk

diimplementasikan pada organisasi nonprofit, baik organisasi sektor

22 M. Syahran Jailani, “Ragam Penelitian Qualitative (Ethnografi, Fenomenologi, Grounded

publik serta perusahaan/organisasi yang berukuran kecil (termasuk pada

LAZ).23 Dari pernyataan tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana

implementasi manajemen mutu pengelolaan zakat di YDSF Surabaya

dalam perspektif TQM.

Langkah-langkah penelitian pada studi kasus sama dengan

penelitian kualitatif karena pada hakikatnya penelitian studi kasus

adalah bagian dari penelitian kualitatif.\ Adapun langkah-langkah yang

dilakukan dalam penelitian studi kasus menurut Denzin adalah sebagai

berikut: (a) membatasi kasus, menentukan objek dari penelitian, (b)

menyeleksi fenomena-fenomena, tema atau isu (sebagai pertanyaan

penelitian, (c) menentukan pola data untuk mengembangkan isu, (d)

observasi triangulasi, (e) menyeleksi alternatif interpretasi, (f)

mengembangkan kasus yang telah ditentukan.24

2. Data yang Dikumpulkan

Data merupakan fakta tentang karakteristik tertentu dari suatu

fenomena yang diperoleh melalui pengamatan.25 Penelitian ini

membutuhkan data primer, yaitu berupa data dari informan yang terdiri

beberapa karyawan YDSF Surabaya. Sedangkan data sekunder

23 Aprita Nur Rahmadany, “Analisis Implementasi Total Quality Management pada Organisasi

Pengelola Zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa”, 4.

24Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (Eds.). “The Handbook of Qualitative Research

Thousand Oaks” (CA: Sage, 1994), 49.

dikumpulkan dari studi pustaka seperti; dokumen-dokumen lembaga,

buku, jurnal, artikel, penelitian terdahulu, dan lainnya.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.26 Dalam

penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan

oleh peneliti dari sumber pertamanya.27 Sumber data primer adalah

suatu objek atau dokumen original-material mentah dari pelaku

yang disebut first-hand information.28 Adapun yang menjadi sumber

data primer dalam penelitian ini adalah 4 orang karyawan YDSF

Surabaya yang diambil dari 1 orang Divisi Penghimpunan, 2 orang

Divisi Pendayagunaan, dan 1 orang Divisi Umum yang paham akan

penelitian ini. Jika informasi yang terkumpul masih kurang, maka

penggalian data selanjutnya akan dilakukan dengan teknik snowball

yaitu teknik pengambilan sampel yang pada mulanya jumlahnya

kecil tetapi makin lama makin banyak, berhenti sampai informasi

yang didapatkan dinilai telah cukup.29

26 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan PraktikCet.13 (Jakarta: PT. Rineka

Cipta, 2006), 129.

27 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

28 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT. Revika Aditama, 2010), 239.

29 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan

oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga

dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.30

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang berasal dari

seminar, buku-buku, media cetak/elektronik, artikel, dan penelitian

terdahulu yang relevan. Adapun yanng menjadi sumber data

sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen

lembaga yang berisi data sejarah berdiri, informasi lokasi, struktur

organisasi, dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research)

yaitu penelitian langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun teknik yang

digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.31 Penelitian ini

menggunakan wawancara terstruktur kepada direktur dan beberapa

karyawan YDSF Surabaya. Wawancara terstruktur yaitu wawancara

30 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, 93.

dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun

sebelumnya agar pertanyaan lebih terfokus. Saat melakukan

wawancara, selain membawa pedoman untuk wawancara, peneliti

juga menggunakan instrumen pendukung yang berupa alat perekam,

kamera, gambar, brosur, dan lainnya.

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati secara cermat dan

seksama terhadap fakta, data yang mengandung anasir-anasir

pemahaman yang tergali dan menjadi penyusun objek peristiwa

yang diteliti.32 Penelitian ini menggunakan observasi partisipasi

pasif. Jadi, peneliti datang di tempat kegiatan untuk mengamati

kegiatan yang berhubungan dengan penelitian, tetapi tidak ikut

terlibat dalam kegiatan tersebut.33

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak

langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui

dokumen.34 Dokumentasi dapat berupa buku profil lembaga, brosur,

foto kegiatan yang relevan dengan penelitian, dan lainnya.

32 Sonny Leksono, Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metodologi ke Metode (Jakarta:

Rajawali Pers, 2013), 205.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh

terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan

antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.35 Dalam hal

ini penulis akan mengambil data yang akan dianalisis dengan

rumusan masalah saja.

b. Organizing, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam

penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah

direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.36 Penulis

melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis

dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan

penulis dalam menganalisa data.

c. Penemuan Hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah

diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai

kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah

jawaban dari rumusan masalah.37

6. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian

yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus

35 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2008), 243. 36 Ibid., 245.

untuk menguji data yang diperoleh. Adapun uji keabsahan data dalam

penelitian ini menggunakan uji kredibilitas yang terdiri dari:

a. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke

lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber

data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru.

Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan

sumber akan terjalin semakin akrab, terbuka, dan saling timbul

kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak

dan lengkap. Perpanjangan pengamatan difokuskan pada pengujian

terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah

dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau

masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah

diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan (benar) berarti

kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

b. Meningkatkan Kecermatan dalam Penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan

agar kepastian data dan kronologis peristiwa dapat dicatat atau

direkam dengan baik dan sistematis. Meningkatkan kecermatan

merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah

data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau

dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian

terdahulu, dan dokumen-dokumen yang relevan.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai

pengecekan data. Terdapat dua teknik triangulasi yang dilakukan

dalam penelitian ini yaitu:38

1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga

menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan

kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data.39

2) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang

berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui

wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik

pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang

berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada

sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana

yang dianggap benar.40

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,

dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun

ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri

sendiri maupun orang lain.41

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah deskriptif analitis yakni dengan menjelaskan atau

menggambarkan data hasil penelitian dan selanjutnya penulis harus

menggali lebih dalam guna mengetahui apa yang terdapat di balik fakta

dari yang terlihat atau terdengar tersebut. Dalam penelitian ini,

digunakan teknik induktif untuk menarik suatu kesimpulan terhadap

hal-hal atau peristiwa dari data yang telah dikumpulkan melalui

dokumentasi, baru kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Pada

teknik induktif, data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta.

Pada penelitian ini, manajemen mutu pengelolaan zakat di YDSF

Surabaya dianalisis dengan menggunakan konsep TQM yang

dikemukakan oleh Arthur Tenner melalui tiga prinsip yaitu: fokus

kepada pelanggan, perbaikan berkesinambungan, dan keterlibatan total.

Dipilihnya konsep Tenner tersebut, karena tiga prinsip itu dianggap mewakili

indikator keberhasilan penerapan TQM di sebuah lembaga.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari beberapa

bab atau bagian bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat uraian tentang: latar belakang masalah,

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian,

serta sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teoretis memuat penjelasan teoretis mengenai

manajemen mutu, pengelolaan zakat, dan TQM.

Bab III Data Penelitian, memuat gambaran umum lembaga YDSF

Surabaya yang berisikan sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, 5 bidang

garap, serta potret manajemen mutu pengelolaan zakat di YDSF Surabaya.

Bab IV Analisis Data, memuat tentang hasil analisis dan pembahasan

mengenai implementasi manajemen mutu pengelolaan zakat di YDSF

Surabaya dalam perspektif TQM.

BAB II

KERANGKA TEORETIS

A. Manajemen Mutu

Kata mutu atau kualitas berasal dari bahasa Inggris yaitu “quality”.

Menurut KBBI, kualitas berarti: tingkat baik buruknya sesuatu; 2) derajat

atau taraf (kepandaian, kecakapan, dsb); dan 3) mutu.1

Mutu merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan

produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi

harapan.2 Mutu mengacu pada dua pengertian pokok, yaitu sejumlah

keistimewaan produk dan segala sesuatu yang bebas dari kekurangan.3

Untuk memahami makna kualitas, dapat dilihat dari perspektif produsen

dan konsumen. Dalam pikiran pelanggan, kualitas mempunyai banyak

dimensi dan mungkin diterapkan dalam satu waktu. Pelanggan melihat

kualitas dari dimensi sebagai berikut:

1. Conformity to Specifications (Kesesuaian dengan Spesifikasi)

Pelanggan mengharapkan produk/jasa yang mereka beli memenuhi

atau melebihi tingkat kualitas tertentu seperti yang diiklankan. Kualitas

ditentukan oleh kesesuaiannya dengan spesifikasi yang ditawarkan.

Dalam sistem jasa, kesesuaian dengan spesifikasi juga perlu, walaupun

tidak menghasilkan sesuatu yang dapat disentuh. Spesifikasi untuk

1 Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 655.

operasi jasa berkaitan dengan pengiriman barang pada waktunya atau

kecepatan dalam memberikan tanggapan terhadap keluhan pelanggan.

2. Value (Nilai)

Nilai menunjukkan seberapa baik produk/jasa mencapai tujuan yang

dimaksudkan pada harga pelanggan bersedia membayarnya. Kualitas

diukur dari harga yang dibayar untuk produk/jasa. Berapa nilai

produk/jasa dalam pikiran pelanggan tergantung pada harapan pelanggan

sebelum membelinya.

3. Fitness for Use (Kecocokan untuk Digunakan)

Kecocokan untuk digunakan menunjukkan seberapa baik produk/jasa

mewujudkan tujuan yang dimaksudkan, pelanggan mempertimbangkan

fitur mekanis produk atau kenyamanan pelayanan. Kualitas ditentukan

oleh seberapa jauh kecocokan produk/jasa untuk dipergunakan. Aspek lain

termasuk penampilan, gaya, daya tahan, keandalan, keahlian, dan

kegunaan.

4. Support (Dukungan)

Seringkali dukungan yang diberikan oleh perusahaan terhadap

produk/jasa sangat penting bagi pelanggan, seperti halnya kualitas

pelayanan purna jual. Pelanggan bingung jika neraca keuangan salah,

respons atas klaim jaminan terlambat, atau iklan menyesatkan.

5. Psychological Impressions (Kesan Psikologi)

Orang sering mengevaluasi kualitas produk/jasa atas dasar kesan

psikologis: iklim, citra, atau estetika. Dalam pelayanan, di mana terdapat

kontak langsung dengan penyelenggara, penampilan dan tindakan

penyelenggara sangat penting. Pegawai yang berpakaian rapi, sopan,

bersahabat, dan simpatik dapat memengaruhi persepsi pelanggan terhadap

kualitas pelayanan.

American Society for Quality Control mendefinisikan kualitas

sebagai fitur-fitur dan karakteristik-karakteristik dari sebuah produk/jasa

secara keseluruhan yang berpusat pada kemampuan produk/jasa tersebut

dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah dinyatakan atau

tersirat.4

B. Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Pengelolaan Zakat mengatur bahwa pengelolaan zakat

dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil

Zakat (LAZ).5 BAZNAS merupakan organisasi yang mengelola zakat yang

dibentuk oleh pemerintah. BAZNAS berkedudukan di tiap kabupaten/kota.

Sedangkan LAZ adalah organisasi yang mengelola zakat yang dibentuk oleh

masyarakat untuk mendukung pemberdayaan zakat oleh BAZNAS. LAZ

dipersyaratkan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang

bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, berbentuk badan hukum,

umumnya yayasan dan mendapat persetujuan dari BAZNAS.6 Eksistensi

BAZNAS dan LAZ diartikan sebagai fastabiqul khoira>t (berlomba-lomba

dalam kebaikan) dengan cara mengajak orang membayar zakat.

Dalam Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 disebutkan bahwa

pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian

serta pendayagunaan zakat.7 Penghimpunan zakat adalah suatu upaya atau

proses kegiatan yang bertujuan mengumpulkan dana ZISWA, dan sumber

dana lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi,

perusahaan ataupun pemerintah) yang akan didistribusikan dan diberdayakan

untuk mustahi>q.8 Agar pengelolaan zakat berjalan optimal, petugas zakat

haruslah memiliki integritas, kredibilitas, profesionalisme, dan kualitas jasa

serta memiliki sifat jujur dan amanah.

Jika melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah Saw. dan para

sahabat kemudian diaplikasikan pada zaman sekarang, kita dapati bahwa

pendistribusian zakat dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu berupa

bantuan sesaat dan pemberdayaan. Bantuan sesaat bukan berarti bahwa

6 Ibid.

zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Bantuan

sesaat dalam hal ini berarti bahwa penyaluran kepada mustahi>q tidak disertai

target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) mustahi>q. Hal ini

dilakukan karena mustahi>q yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri

seperti pada diri para orang tua yang sudah jompo, orang dewasa yang cacat

yang tidak memungkinkan untuk mandiri.9

Adapun pendistribusian zakat yang memberdayakan adalah

pendistribusian zakat yang disertai target merubah keadaan penerima (lebih

dikhususkan golongan fakir miskin) dan kondisi kategori mustahi>q menjadi

kategori muzakki>. Ini merupakan target besar yang tidak dapat dicapai

dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, pendistribusian

zakat disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang

ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, harus

diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga kita dapat mencari solusi

yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan.10

Pendistribusian dan pemberdayaan merupakan inti dari seluruh kegiatan

pengelolaan dana zakat. Jadi, harus disadari bahwa keberhasilan Organisasi

Pengelola Zakat (OPZ) bukan semata-mata terletak pada kemampuannya

dalam mengumpulkan dana zakat, tetapi juga pada kemampuan

mendistribusikan dan memberdayakannya.11

9 Iffatul Auliyaa’ Alwi, “Optimalisasi Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat yang

Memberdayakan di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 76.

Masalah pendistribusian erat kaitannya dengan hak-hak individu dalam

masyarakat. Pendistribusian dan pemberdayaan merupakan bagian terpenting

dalam bentuk kesejahteraan suatu komunitas. Pendistribusian zakat yang

baik haruslah dikelola oleh lembaga yang profesional, seperti yang telah

dipraktikkan Rasulullah Saw. pada masa pemerintahannya.12

Setelah datangnya Islam, kaum muslimin diwajibkan untuk membayar

zakat sebagaimana pemimpin menyuruhnya untuk mengambil dari

orang-orang yang sudah berkewajiban membayarnya. Kemudian mulailah dibuat

sistem pendistribusian dari wilayah tempat zakat itu diambil. Maka, daerah

itulah yang pertama mendapatkan jatah pendistribusiannya.13 Jumhur

Fuqaha᾽ sepakat bahwa zakat diberikan kepada delapan golongan (as}naf)

sebagaimana dalam Alquran surah At-Taubah [9]: 60.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha

Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”15

Kesalahan terjadi ketika zakat diserahkan kepada orang yang tidak

berhak menerimanya, maka pembayaran zakat tersebut wajib dilakukan

12 Ibid., 74.

13 Yusuf Qardawi, Spektrum Zakat (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 141. 14 Alquran, 9: 60.

kembali. Hal ini dikarenakan zakat merupakan salah satu instrumen

pembangunan dalam ekonomi Islam, sehingga penerimanya haruslah tepat

sasaran berdasarkan syariat Islam.

Fatwa ulama, Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa Islam mewajibkan

agar dana zakat harus dibagikan segera dan tidak boleh ditunda-tunda

pembagiannya tanpa adanya alasan yang jelas. Karena pada zaman

Rasulullah Saw, beliau selalu mengutus para pekerja dan pengumpul zakat

untuk segera mengambil zakat dari mereka yang memang berkewajiban

untuk membayar zakat agar segera dibagikan pada orang-orang yang berhak.

Mereka tidak pernah menunda dan melambat-lambatkan.16

C. Total Quality Management (TQM)\

1. Definisi TQM

TQM adalah suatu pendekatan yang seharusnya dilakukan oleh

organisasi masa kini untuk memperbaiki outputnya, menekan biaya

produksi, serta meningkatkan produksi.17 Total mempunyai konotasi

seluruh sistem, yaitu seluruh proses, seluruh pegawai, termasuk pemakai

produk dan jasa, serta supplier. Quality berarti karakteristik yang

memenuhi kebutuhan pemakai. Sedangkan Management berarti proses

16 Nurul Huda, et al., Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah (Jakarta: Kencana,

2012), 173.

17 Ambar Teguh Sulistiyani dan Rosidah, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: Graha

komunikasi vertikal dan horizontal, top down dan buttom up, guna

mencapai mutu dan produktivitas.

Definisi TQM ada bermacam-macam. Berikut adalah beberapa

definisi TQM yang dikemukakan oleh para ahli di antaranya yaitu:

a) Menurut Tjiptono dan Diana, TQM adalah suatu pendekatan dalam

menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing

organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa,

manusia, proses, dan lingkungannya.18

b) Menurut Vincent Gasperz, TQM didefinisikan sebagai suatu cara

meningkatkan performasi secara terus-menerus (continuous

performance improvement) pada setiap level operasi atau proses,

dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi, dengan

menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang

tersedia.19

c) Menurut Soewarso Hardjosoedarmo, TQM adalah penerapan

metode kuantitatif dan pengetahuan kemanusiaan untuk

memperbaiki material dan jasa yang menjadi masukan organisasi,

memperbaiki semua proses penting dalam organisasi, dan

memperbaiki upaya memenuhi kebutuhan para pemakai produk dan

jasa pada masa kini dan di waktu yang akan datang.20

18 Fandi Tjiptono dan Anastasia Diana, Total Quality Management, 120. 19 Vincent Gasperz, Total Quality Management , 5.

20 Soewarso Hardjosoedarmo, Total Quality ManagementEdisi Revisi (Yogyakarta: Andi Offset,

TQM yang didefinisikan oleh para ahli pada dasarnya sama, yaitu

merupakan sistem manajemen prima suatu organisasi sebagai upaya

memperoleh keunggulan kompetitif dengan melibatkan seluruh anggota

organisasi melalui fokus kepada pelanggan, perbaikan menyeluruh dan

berkesinambungan, serta keterlibatan total.

2. Perbedaan TQM dengan Metode Manajemen Lainnya

Ada empat perbedaan pokok antara TQM dengan metode

manajemen lainnya yaitu:21

a. Asal Intelektualnya

Sebagian besar teori dan teknik manajemen berasal dari

ilmu-ilmu sosial. Ilmu ekonomi mikro merupakan dasar dari sebagian

besar teknik-teknik manajemen keuangan (misalnya analisis

discounted cash flow, dan penilaian sekuritis); ilmu psikologi

mendasari teknik pemasaran dan decision support system; dan

sosiologi memberikan dasar konseptual bagi desain organisasi.

Sementara itu, dasar teoretis dari TQM adalah statistika. Inti dari

TQM adalah pengendalian proses statistikal (SPC/ Statistical

Process Control) yang didasarkan pada sampling dan analisis varian.

b. Sumber Inovasinya

Bila sebagian besar ide dan teknik manajemen bersumber dari

sekolah bisnis dan perusahaan konsultan manajemen terkemuka,

maka inovasi TQM sebagian besar dihasilkan oleh para pionir yang

pada umumnya adalah insinyur teknik industri dan ahli fisika yang

bekerja di sektor industri dan pemerintah.

c. Asal Negara Kelahirannya

Kebanyakan konsep dan teknik dalam manajemen keuangan,

pemasaran, menajemen strategi, dan desain organisasi berasal dari

Amerika Serikat dan kemudian tersebar ke seluruh dunia.

Sebaliknya, TQM semula berasal dari Amerika Serikat, kemudian

lebih banyak dikembangkan di Jepang dan kemudian berkembang ke

Amerika Utara dan Eropa. Jadi, TQM mengintegrasikan

keterampilan teknikal dan analisis dari Amerika, keahlian

implementasi dan pengorganisasian Jepang, serta tradisi keahlian

dan integritas dari Eropa dan Asia.

Di Indonesia, konsep TQM pertama kali diperkenalkan pada

tahun 1980-an dan saat ini, sudah cukup populer terutama di sektor

swasta antara lain dengan adanya program ISO-9000. Sampai saat

ini, ISO-9000 telah diterapkan oleh 53 negara termasuk MEE dan

negara-negara di Asia Selatan/Timur seperti Singapura, Malaysia,

ISO-9000 di mana dalam PP No. 15/1991 tentang Standar Nasional

Indonesia (SNI) dan Keppres No 12/1991 tentang penyusunan,

penerapan dan pengawasan SNI, juga mengarah pada persyaratan

yang diterapkan oleh standar ISO-9000. Dengan adanya standar

nasional, pemerintah menginginkan perusahaan-perusahaan di

Indonesia dapat bersaing di dunia internasional dengan

produk-produk yang berkualitas sesuai standar internasional.22

d. Proses Diseminasi atau Penyebaran

Penyebaran sebagian besar menajemen modern bersifat

hirarkis dan top-down. Yang mempelopori biasanya adalah

perusahaan-perusahaan raksasa seperti General Electric, IBM, dan

General Motors. Sedangkan gerakan perbaikan kualitas merupakan

proses buttom-up, yang dipelopori perusahaan-perusahaan kecil.

Dalam implementasi TQM, penggerak utamanya tidaklah selalu

CEO, tetapi seringkali malah manajer departemen atau manajer

divisi.

TQM ditinjau dari berbagai sudut memang memiliki

perbedaan orientasi dan landasan jika dibandingkan dengan

manajemen tradisional. Dari sudut pandang tujuan sebuah

organisasi atau perusahaan, misalnya TQM menekankan tujuan

22 N. Oneng Nurul Bariyah, “Kontekstualisasi Total Quality Management dalam Lembaga

perusahaan pada melayani kebutuhan pelanggan dengan memasok

barang dan jasa yang memiliki kualitas setinggi mungkin. Ini berarti

bahwa filosofi yang mendasari cara kerja TQM adalah bagaimana

memberikan yang terbaik bagi orang lain.

Bila dirunut ke belakang, akan ditemukan landasan

normatifnya. Dalam keyakinan Islam misalnya, sebaik-baik manusia

(individu atau kelompok) adalah yang memberikan manfaat lebih

baik bagi orang lain. Berbeda dengan manajemen tradisional yang

menekankan sudut pandang perusahaan sebagai sebuah organisasi

yang bertujuan untuk memaksimumkan laba atau memaksimalkan

kemakmuran para pemilik.

Menurut Edward Deming, TQM merupakan jalan menuju

perolehan competitive advantage yang pada intinya terdiri dari

beberapa poin, di antaranya:23

1) Ciptakan keajegan tujuan dalam menuju perbaikan produk dan

jasa dengan maksud menjadi lebih dapat bersaing dan tetap

berada dalam bisnis dan untuk menciptakan lapangan kerja.

2) Mengadopsi falsafah baru. Kita berada dalam perekonomian

baru. Manajemen gaya baru harus bangun dan menghadapi

tantangan, harus belajar bertanggung jawab dan mengambil alih

kepemimpinan guna menghadapi perubahan.

3) Hentikan ketergantungan pada inspeksi atau mempertahankan

mutu.

4) Hentikan mempraktikkan bisnis berdasarkan daftar harga (price

list) sebaiknya usahakan adanya suatu pemasok untuk satu

barang, dengan tujuan adanya hubungan yang langgeng

berdasarkan loyalitas dan rasa saling percaya.

5) Perbaiki secara konstan dan terus-menerus mutu dan produksi

barang dan jasa untuk meningkatkan mutu dan produktivitas.

6) Lembagakan on the job training.

7) Tujuan dari kepemimpinan harus untuk membantu orang lain

dan komponen lain sehingga dapat berkinerja lebih baik.

8) Galakkan pendidikan dan “self empowerment” bagi setiap

orang.

9) Mengadakan action agar transformasi berhasil.

4. Prinsip-Prinsip TQM

Arthur Tenner mengemukakan tiga prinsip utama dalam TQM.

Ketiga hal tersebut adalah:24

a. Fokus kepada Pelanggan (focus on customer). Kualitas didasarkan

kepada konsep bahwa setiap orang mempunyai pelanggan.

Keinginan dan harapan pelanggan harus dipenuhi setiap saat oleh

24 Arthur R Irving J. DeToro Tenner, “Total Quality Management, Three Steps to Continuous

sebuah organisasi. Oleh sebab itu, untuk menentukan keinginan

pelanggan, sejumlah analisis harus dilakukan agar tidak salah

langkah. Pihak lembaga harus melakukan penyesuaian terhadap

kebutuhan pelanggan atas kualitas serta melakukan langkah-langkah

yang tepat dan sesuai. Indikator fokus kepada pelanggan adalah:

1) Pelanggan diberikan pelayanan prima oleh lembaga.

2) Lembaga selalu berupaya meningkatkan kepuasan pelanggan.

3) Pelanggan diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan

dan masukan kepada lembaga.

4) Lembaga selalu menyelesaikan permasalahan pelanggan dengan

cepat dan tepat.

5) Adanya reward dan punishment yang diberikan kepada

pelanggan.

b. Perbaikan proses (process improvement). Konsep peningkatan

kualitas secara terus-menerus berawal dari asumsi bahwa sebuah

hasil kerja merupakan akumulasi dari serangkaian langkah kerja

yang saling terakit hingga muncullah output. Perhatian yang

berkelanjutan terhadap setiap langkah dalam proses kerja

merupakan satu hal yang harus dilakukan demi mengurangi output

yang berbeda-beda dan meningkatkan kepercayaan proses. Tujuan

pertama dari perbaikan yang berkesinambungan adalah proses yang

akan sama dan sesuai dengan standar yang ditentukan. Apabila

variasi output telah diperkecil namun hasilnya belum dapat

diterima, tujuan kedua dari perbaikan proses adalah mendesain

ulang proses produksi sehingga memperoleh hasil yang lebih baik

dan sesuai dengan harapan pelanggan. Indikator perbaikan proses

adalah:

1) Selalu berupaya melakukan perbaikan secara terus-menerus.

2) Strategi perbaikan disosialisasikan kepada seluruh karyawan.

3) Setiap karyawan memperoleh pendidikan dan pelatihan yang

dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk memberikan

layanan yang berkualitas tinggi.

4) Selalu meningkatkan sarana dan prasarana lembaga.

c. Keterlibatan Total (total involvement). Pendekatan ini dimulai

dengan adanya pemimpin yang aktif dari manajemen senior dan

mencakup usaha untuk menggunakan keahlian karyawan dari

organisasi tersebut untuk meraih keuntungan persaingan di pasar.

Karyawan di setiap jenjang diberi bekal untuk meningkatkan hasil

kerja dengan bekerja sama dalam struktur bekerja yang fleksibel

dalam penyelesaian masalah, peningkatan proses, dan memberikan

kepuasan pada pelanggan. Begitu pula mitra kerja luar harus

terdidik untuk memberikan keuntungan bagi organisasi. Indikator

keterlibatan total adalah:

1) Pimpinan dan karyawan bersama-sama memajukan lembaga.

2) Pimpinan selalu melakukan pengecekan secara langsung dan

rutin atas kinerja karyawan.

3) Karyawan dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan.

5. Tujuan Penerapan TQM

Menerapkan TQM dapat dipahami sebagai upaya organisasi bisnis

untuk menjaga seluruh aspek yang berkaitan dengan kegiatan

operasional usaha, baik pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, dan

aspek-aspek lainnya agar mampu bekerja secara harmonis dalam rangka

untuk memenuhi harapan-harapan dan keinginan-keinginan konsumen

atau melebihi ekspektasi mereka. Menurut Samdin, terdapat beberapa

alasan mengapa TQM perlu diterapkan dalam pengelolaan zakat oleh

LAZ di antaranya:25

a. Untuk meningkatkan daya saing dan unggul dalam persaingan.

b. Menghasilkan output/kinerja LAZ yang terbaik.

c. Meningkatkan kepercayaan muzakki>.

d. Melakukan perbaikan kualitas pengelolaan dana zakat sehingga

dapat meningkatkan kepuasan pelanggan.

25Samdin, “Pengembangan Manajemen BAZIS” (Makalah--Disajikan dalam Simposium Nasional

6. Manfaat TQM

Menurut Nasution, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dari

penerapan TQM yang berhasil yaitu:26

a) Perbaikan kepuasan pelanggan.

b) Penghapusan kesalahan-kesalahan dan pemborosan.

c) Peningkatan dorongan semangat kerja dan tanggung jawab

karyawan.

d) Peningkatan profitabilitas dan daya saing.

7. TQM dalam Perspektif Islam

Konsep TQM memberi penekanan pada kepuasan pelanggan,

peningkatan mutu pelayanan secara berkesinambungan, dan keterlibatan

tim. Hal ini melibatkan komitmen manajemen dan karyawan secara total

dalam usaha mencapai mutu yang lebih baik. Menurut konsep Islam,

memberi manfaat bagi orang lain merupakan sesuatu yang bernilai, di

mana salah satunya adalah dengan memberikan mutu yang terbaik

dalam bentuk barang atau jasa maupun pelayanan.27

Jika kita memperhatikan seluruh aspek dalam TQM, maka akan

tampak bahwa TQM adalah aplikasi dari ajaran Islam.28 Inti sari dari

26 Nasution, M. N., Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management) (Bogor: Ghalia

Indonesia, 2005), 36.

27 Veithzal, Rivai, Islamic Human Capital (Jakarta: PT Raja Grafindo), 535.

28 Mohamad Toyyib Wibiksana, “Analisis Hubungan Implementasi Total Quality Management

TQM berupa perbaikan berkelanjutan sebagaimana tercermin dalam

Alquran surah Ar-Ra’du [13]: 11.

“…Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”30

Dalam ayat tersebut, Islam megajarkan kepada manusia untuk selalu

berusaha memperbaiki suatu keadaan. Ajaran ini didukung pula dalam

Alquran surah Al-Insyirah [94]: 5-7 yang berbunyi:

“Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.”32

Dalam ayat tersebut, terlihat jelas bahwa pentingnya melakukan

pekerjaan dengan berulang-ulang dan bersungguh-sungguh, sehingga

diperoleh hasil yang lebih baik dari pengalaman pekerjaan. Artinya,

untuk awal melakukan pekerjaan pasti ada kesulitannya, kemudian

dilakukan perbaikan berkesinambungan dan bersungguh-sungguh akan

diperoleh hasil yang lebih baik dan bermutu.

29 Alquran, 13: 11.

30 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya , 250. 31 Alquran, 94: 5-7.

BAB III DATA PENELITIAN

A. Sejarah YDSF

Gagasan didirikannya Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya

bermula dari keinginan beberapa pengurus Yayasan Masjid Al-Falah, untuk

meneruskan kebiasaan yang dilakukan oleh Ketua Yayasan Masjid Al-Falah

yang pertama, H. Abdul Karim (Alm).

Hampir setiap hari selepas menunaikan s}olat s}ubuh, beliau mempunyai

kebiasaan berkeliling di daerah pinggiran kota Surabaya untuk melihat

keadaan masjid/mus}olla> yang sedang dibangun. Apabila beliau menjumpai

pembangunan yang nampak terbengkalai, beliau segera menghubungi

beberapa hartawan muslim untuk diajak bersama-sama menuntaskan

kesulitan pembangunan tersebut.

Dari kebiasaan beliau yang mulia ini, muncullah ide untuk

melembagakannya dan mengelolanya secara baik. Ide tersebut segera

memperoleh dukungan dari beberapa pengurus dan aktivis muda Masjid

Al-Falah. Setelah melalui proses rapat dan persiapan yang cukup matang, pada

tanggal 1 Maret 1987 secara resmi didirikanlah YDSF Surabaya yang

diketuai oleh H. Abdul Karim.

Akan tetapi YDSF Surabaya belum lagi beroperasi, nampaknya Allah

Swt. berkehendak lain, karena H. Abdul Karim berpulang terlebih dahulu ke

pengurus lainnya, bahkan menjadi pemicu untuk segera melaksanakan ide

beliau yang sangat baik ini. Mereka, kawan-kawan beliau segera

melembagakan YDSF Surabaya dan menunjuk Ir. H. Abdul Kadir Baraja

sebagai ketuanya, yang sebelumnya beliau menjabat sebagai Wakil Ketua.

YDSF Surabaya adalah lembaga sosial keagamaan yang memiliki

legalitas hukum, hal ini diperkuat dengan Akta Notaris Abdul Razaq

Ashiblie, S.H. Nomor 31 tanggal 14 April 1987. Dua tahun setelah lembaga

ini beroperasi, dikuatkan lagi dengan mendapatkan rekomendasi dari Menteri

Agama Republik Indonesia Nomor B.IV/02/HK.03/6276/1989.

Agar yayasan yang baru dibentuk ini dapat segera beroperasi, maka

ditempatilah untuk sementara ruang lantai II Masjid Al-Falah sebagai kantor

YDSF Surabaya. Sistem operasional YDSF Surabaya pada awalnya belum

banyak menggunakan tenaga. Saat itu, YDSF Surabaya hanya ditangani oleh

3 (tiga) orang full time yang secara aktif memikirkan perkembangannya.

Mereka adalah Drs. H. Hasan Sadzili (Alm) sebagai Kepala Kantor, H. Nur

Hidayat sebagai Sekretaris, dan Syahid Haz (Alm) sebagai Koordinator Juru

Penerang dan Juru Pungut Infaq.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan yayasan, kantor operasional pun

berpindah ke Jl. Taman Mayangkara 2 – 4 Surabaya dengan mengambil salah

satu ruangan di lingkungan Lembaga Pendidikan Al-Falah (LPF). Dalam

waktu yang tidak lama, kegiatan YDSF Surabaya semakin hari semakin

bertambah. Jumlah donatur yang semula hanya beberapa ratus orang

yang semula hanya tiga orang bertambah menjadi belasan orang. Karena

dinilai kantor di Jl. Taman Mayangkara 2 – 4 ini sudah tidak representatif

lagi, maka pada bulan Juni 1992 kantor operasional YDSF Surabaya

berpindah ke Jl. Darmokali 23A Surabaya.

Di kantor Darmokali ini, kegiatan YDSF Surabaya semakin bertambah

banyak. Kepala Kantor pun mengalami beberapa pergantian. Dari Drs. H.

Hasan Sadzili dialihkan ke Ir. Bimo Wahyu Wardoyo, dan kemudian

digantikan oleh Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA (mantan Menteri

Pendidikan & Kebudayaan RI). Pada periode Dr. Ir. H. Mohammad Nuh,

DEA, istilah Kepala Kantor diganti dengan Direktur. Dengan masuknya Dr.

Ir. H. Mohammad Nuh, DEA sebagai Direktur YDSF, profesionalisme kerja

YDSF Surabaya semakin nyata. Semangat para pelaksana (karyawan YDSF

Surabaya) semakin bertambah, kegiatan kantor dengan program-programnya

pun semakin bertambah. Pada pertengahan tahun 1995, karena

pemikiran-pemikiran beliau sangat dibutuhkan untuk pengembangan YDSF Surabaya,

beliau diminta menjadi salah seorang pengurus, sedangkan jabatan Direktur

diamanahkan kepada Kasim Achmad (Alm).

Karena perkembangan donatur YDSF semakin hari semakin bertambah

jumlahnya, ditambah lagi dengan kegiatan layanan YDSF Surabaya yang

semakin banyak jumlahnya, maka diputuskan untuk segera mencari lokasi

baru yang tidak saja representatif bagi mobilisasi kegiatan kantor YDSF

Surabaya, tapi juga berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan

Pada tanggal 31 Mei 1996, kantor YDSF Surabaya berpindah ke Jl.

Manyar Kertoarjo V-23 Kav. 1 Surabaya, yaitu sebuah ruko berlantai 3 milik

salah seorang pengurus YDSF Surabaya. Sekitar 8 tahun di kantor Manyar

Kertoarjo ini, terjadi beberapa kali pergantian Direktur. Dari Kasim Achmad

ke Ir. H. Arie Kismanto, M.Sc. (Alm), dan kemudian ke drh. H. Hamy

Wahjunianto.

Pada tanggal 25 Desember 2004, YDSF Surabaya berpindah menempati

gedung kantor milik sendiri hingga kini di Jl. Kertajaya VIII-C/17 Surabaya.

Empat tahun setelah berpindah ke lokasi ini (2008) jabatan Direktur dari drh.

Hamy Wahjunianto dipercayakan kepada Ir. H. Arie Kismanto, M.Sc. Status

jabatan tersebut ’sementara’ karena Ir. H. Arie Kismanto, M.Sc. juga

menjabat sebagai Sekretaris Pengurus YDSF Surabaya.

Kini, amanah Direktur Pelaksana YDSF Surabaya diserahkan kepada

Jauhari Sani sejak 1 Mei 2011. Sebelumnya beliau menjabat Kepala Divisi

Pendayagunaan YDSF. Jauhari meniti karir di YDSF sejak 1993 sebagai staf

Data. Lalu berturut-turut menempati posisi sebagai Manajer Data (1997),

Senior Manajer Area III Data dan Media (2002), Direktur Pusat Layanan

Sosial Masyarakat YDSF (2005) dan Kepala Divisi Pendayagunaan (2008).1

Bulan Desember 2016 ini, YDSF Surabaya didukung oleh 270.622 donatur2

dan dana hasil penghimpunannya diberdayakan untuk 5 prgram (bidang

garap) yaitu; Pendidikan, Yatim, Dakwah, Masjid, dan Kemanusiaan.

1 Yayasan Dana Sosial Al-Falah, “Menengok Sejenak Perjalanan YDSF”, dalam www.ydsf.org,

diakses pada 19 April 2016.

B. Visi dan Misi YDSF Surabaya

1. Visi

YDSF Surabaya sebagai lembaga sosial yang benar-benar amanah

serta mampu berperan serta secara aktif dalam mengangkat derajat dan

martabat umat Islam, khususnya di Jawa Timur.

2. Misi

Mengumpulkan dana masyarakat/umat baik dalam bentuk zakat,

infaq, s}adaqah, maupun lainnya dan menyalurkannya dengan amanah,

serta secara efektif dan efisien untuk kegiatan-kegiatan:

a. Meningkatkan kualitas sekolah-sekolah Islam;

b. Menyantuni dan memberdayakan anak yatim, miskin, dan terlantar;

c. Memberdayakan operasional dan fisik masjid, serta memakmurkannya;

d. Membantu usaha-usaha dakwah dengan memperkuat peranan para dai,

khususnya yang berada di daerah pedesaan/terpencil;

e. Memberikan bantuan kemanusiaan bagi anggota masyarakat yang

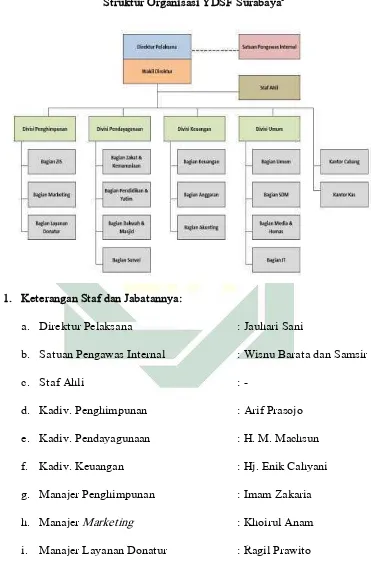

C. Struktur Organisasi YDSF Surabaya

Gambar 3.1

Struktur Organisasi YDSF Surabaya3

1. Keterangan Staf dan Jabatannya:

a. Direktur Pelaksana : Jauhari Sani

b. Satuan Pengawas Internal : Wisnu Barata dan Samsir

c. Staf Ahli : -

d. Kadiv. Penghimpunan : Arif Prasojo

e. Kadiv. Pendayagunaan : H. M. Machsun

f. Kadiv. Keuangan : Hj. Enik Cahyani

g. Manajer Penghimpunan : Imam Zakaria

h. Manajer Marketing : Khoirul Anam

i. Manajer Layanan Donatur : Ragil Prawito

j. Manajer Zakat dan Kemanusiaan : Imron Wahyudi

k. Manajer Pendidikan dan Yatim : M. Guruh Hanafia

l. Manajer Dakwah dan Masjid : A. Basuki

m. Manajer Survei : Herman Khoirul

n. Manajer Keuangan : M. Mastur

o. Manajer Perencanaan Anggaran : Katon Basuki

p. Manajer Akuntansi : Ikhwan Trimaryono

q. Manajer Umum : Eko Agus

r. Manajer SDM : Affi Nurhadian

s. Manajer IT : Eko Sutrisno

D. 5 BIDANG GARAP YDSF4

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan

a. Bantuan Fisik Pendidikan

b. Pena (Peduli Anak) Bangsa

c. Pembinaan Guru Islam

d. Pembinaan SDM Strategis

e. Kampung Alquran

2. Memberikan Santunan Yatim Piatu

a. Pemberdayaan Keluarga Yatim

b. Pembinaan Panti Yatim