7

Bab II

Kajian Teori

2.1

Evaluasi

Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris

evaluation yang berarti pengukuran (measurement), dan penilaian (assessment). Evaluasi menurut Arikunto (2010: 2) adalah “kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil suatu keputusan”. Pengukuran menurut Arifin (2011: 4) adalah “suatu proses atau kegiatan untuk menentukan

kuantitas sesuatu. Kata “sesuatu” bisa berarti sebuah

sistem, lembaga pendidikan, peserta didik, pendidik, sarana dan prasarana, dan sebagainya”. Depdikbud dalam Arifin (2011: 4) mengemukakan “penilaian adalah sesuatu kegiatan untuk memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil yang telah dicapai suatu system”. Evalusi menurut Wirawan (2012: 7) sebagai:

riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indicator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.

Limbangan yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

2.2

Model Evaluasi

Dalam teori evaluasi dikemukakan berbagai model evaluasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu program. Meskipun terdapat banyak model evaluasi yang berbeda – beda antara yang satu dengan yang lainnya, tetapi maksud dan tujuannya sama yaitu melakukan kegiatan pengumpulan informasi yang berkenaan dengan obyek yang dievaluasi yang bertujuan menyediakan bahan bagi pengambil keputusan dalam menentukan tindak lanjut suatu program.

Menurut Arikunto (2010:40) “ada beberapa ahli evaluasi program yang dikenal sebagai penemu model evaluasi program adalah Stufflebeam, Metfessel, Michael Scriven, Stake, dan Glaser”. Kaufman dan Thomas membedakan model evaluasi menjadi delapan yaitu:

1) Goal oriented Evaluation Model, dikembangkan oleh Tyler.

2) Goal Free Evaluation Model, dikembangkan oleh Scriven.

3) Formatif Summatif Evaluation Model, dikembangkan oleh Michael Scriven.

5) Responsive Evaluation Model, dikembangkan oleh Stake.

6) CSE-UCLA Evaluation Model, menekankan pada

“kapan” evaluasi dilakukan.

7) CIPP Evaluation Model, yang dikembangkan oleh Stufflebeam.

8) Discrepancy Model, yang dikembangkan oleh Provous.

yang positif maupun hal–hal negatif. Alasan mengapa tujuan program tidak perlu diperhatikan karena ada kemungkinan evaluator terlalu rinci mengamati tiap-tiap tujuan khusus. Jika masing-masing tujuan khusus tercapai, artinya terpenuhi dalam penampilan, tetapi evaluator lupa memperhatikan seberapa jauh masing-masing penampilan tersebut mendukung penampilan akhir yang diharapkan oleh tujuan umum maka akibatnya jumlah penampilan khusus ini tidak banyak manfaatnya. Dari uraian di atas bisa disimpulakan bahwa model ini tidak sama sekali lepas dari tujuan tetapi hanya lepas dari tujuan khusus. Model ini hanya mempertimbangkan tujuan umum yang akan dicapai oleh program, bukan secara rinci perkomponen.

Formatif – Sumatif Evaluation Model dikembangkan

juga oleh Michael Scriven. Model ini menunjuk adanya tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu program masih berjalan (evaluasi formatif) dan ketika program sedah berakhir (evaluasi sumatif). Dalam model ini evaluator tidak dapat melepaskan diri dari tujuan ketika melakukan evaluasi. Tujuan evaluasi formatif memang berbeda dengan tujuan evaluasi sumatif. Jadi tujuan

eavluasi ini menunjuk tentang “apa, kapan dan tujuan”

evaluasi dilaksanakan. Evaluasi formatif dilakukan ketika program masih berlangsung atau ketika program masih dekat dengan permulaan kegiatan. Tujuannya adalah mengetahui seberapa jauh program yang

dirancang dapat berlangsung sekaligus

mengukur ketercapaian program. Jadi evaluasi program ini memfokuskan pada dua kegiatan yaitu di awal program dan setelah program berakhir.

Countenance Evaluation Model yang dikembangkan

oleh Stake, model ini menekankan pada adanya pelaksanaan dua hal pokok yaitu (1) Deskripsi (Description) dan (2) Pertimbangan (Judgments); serta membedakan adanya tiga tahap dalam evaluasi program yaitu (1) Anteseden (antecedents/context), (2) Transaksi (tranaction/process) dan (3) Keluaran (output-outcomes). CSE-UCLA Evaluation Model terdiri dari dua singkatan yaitu CSE adalah Center for the Study of Evaluation sedangkan UCLA adalah singkatan dari

University of California in Los Angles. Model ini memiliki lima tahap yang dilakukan dalam evaluasi yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil dan dampak. Kelima tahap dalam evaluasi ini dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sehingga hasilnya bisa dilihat apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan. CIPP Evaluation Model dikembangkan oleh Stuffebeam, dkk. (1967) di Ohio State University. CIPP merupakan kependekan dari Context evaluation

dilaksanakan berdasarkan komponen – komponennya yang dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Evaluasi Konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani dan tujuan proyek.

b) Evaluasi Masukan (input) maksud dari evaluasi masukan dalam penelitian ini adalah kemampuan awal SMP Negeri 1 Limbangan dalam melaksanakan program pengadaan dan perbaikan sarana prasarana sekolah, antara lain kemampuan sekolah dalam menyiapkan petugas yang tepat, strategi pengadaan dan perbaikan, jadwal, anggaran biaya pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana dan tujuan pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah. c) Evaluasi Proses menunjuk pada “apa” (what) kegiatan yang

dilakukan dalam program, “siapa” (who) orang yang ditunjuk sebagai penanggungjawab program, “kapan”

(when) kegiatan akan selesai. Dalam model CIPP evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Dan yang terakhir d) Evaluasi Produk atau hasil, diarahkan pada hal-hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada masukan mentah. Evaluasi hasil merupakan tahap akhir dari serangkaian evaluasi program. Jadi setelah evaluasi hasil selesai dapat direkomendasikan hasil program yang berjalan untuk merumuskan kebijakan berikutnya. Yang terakhir adalah Discrepancy Model, kata discrepancy adalah istilah bahasa Inggris yang

diterjemahkan menjadi “kesenjangan”. Model yang

model yang menekankan pada pandangan adanya kesenjangan di dalam pelaksanaan program. Evaluator mengukur besarnya kesenjangan yang ada di setiap komponen. Jadi model evaluasi ini untuk mengetahui perbedaan yang ada pada setiap komponen program yang dilaksanakan.

Dari beberapa model evaluasi yang sudah dijelaskan di atas dapat ditentukan bahwa model evaluasi CIPP yang dirasa sesuai untuk melakukan evaluasi manajemen sarana prasarana di SMP Negeri 1 Limbangan Kabupaten Kendal.

2.3

Manajemen

Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengelola. Manajemen adalah pengelolaan sumber daya yang ada dalam organisasi untuk digerakkan dengan sistematis dalam suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan pendapat Rohiat (2010: 14) yang menyatakan bahwa:

manajemen adalah melakukan pengelolaan sumberdaya yang dimiliki oleh sekolah/organisasi yang diantaranya adalah manusia, uang, metode, material, mesin, dan pemasaran yang dilakukan dengan sistematis dalam suatu proses.

dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. Sejalan dengan pendapat Sergiovanni (1987) dalam Bafadal (2004: 1) “pendayagunaan melalui tahapan proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan disebut manajemen”.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa manajemen adalah sebagai proses merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengawasi, dan mendayagunakan seluruh sumber daya organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

2.4

Sarana Prasarana Pendidikan

2.4.1Pengertian sarana prasarana pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai penunjang kegiatan belajar dan mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Sesuai dengan pendapat Burhanuddin dkk. (2003: 86) yang

menyatakan bahwa “sarana pendidikan adalah semua

perangkat peralatan, bahan, dan perabotan yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di

sekolah”.

Menurut Kasan (2000),

sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat – alat dan media pengajaran.

Menurut Mulyasa (2013: 87),

dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat – alat dan media pembelajaran.

Sedangkan “prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah” (Burhanuddin dkk. 2003: 86).

Menurut Kasan (2000), “prasarana pendidikan secara etimologi (arti kata) berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan. Prasarana pendidikan misalnya lokasi/ tempat, bangunan sekolah, lapangan

olahraga dan sebagainya”.

Adapun menurut Mulyasa (2013, 87), yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah:

fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pembelajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pembelajaran biologi, halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan olahraga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana pendidikan adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Secara umum sarana pendidikan terdiri atas 3 (tiga) kelompok besar, yaitu:

Bangunan dan perabot sekolah.

Alat pelajaran yang terdiri atas buku – buku dan alat

Media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat terampil.

2.4.2 Fungsi sarana dan prasarana pendidikan

Menurut Gunawan (2005), ditinjau dari fungsinya terhadap proses belajar mengajar, prasarana pendidikan berfungsi tidak langsung. Yang termasuk di dalam prasarana pendidikan adalah tanah, halaman, pagar, tanaman, gedung/ bangunan sekolah, jaringan jalan, air, telepon, serta perabot/ mebeler. Sedangkan sarana pendidikan berfungsi langsung terhadap proses belajar mengajar, seperti alat pelajaran, alat peraga dan media pendidikan.

Ketiga macam golongan tersebut akan diuraikan satu persatu berdasarkan klasifikasinya masing – masing:

a.Alat pelajaran adalah semua benda yang dapat digunakan secara langsung oleh guru maupun murid dalam proses belajar, atau alat/ benda yang dipergunakan secara langsung oleh guru maupun murid dalam proses belajar mengajar. Alat pelajaran dapat berupa buku tulis, gambar – gambar, alat – alat tulis menulis lain seperti kapur, penghapus, dan papan tulis maupun alat – alat praktik, semuanya termasuk ke dalam lingkup alat pelajaran.

mempermudah pemberian pengertian (penyampaian konsep) kepada murid atau segala sesuatu yang digunakan guru untuk memperagakan atau memperjelas pelajaran.

c. Media pendidikan adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara di dalam proses belajar mengajar untuk lebih mempertinggi efektivitas dan efisiensi, tetapi dapat pula sebagai pengganti peranan guru. Biasanya klasifikasi media pendidikan didasarkan atas indera yang digunakan untuk menangkap isi dari materi yang disampaikan dengan media tersebut. Dengan cara pengklasifikasian ini dibedakan atas:

Media audio atau media dengar, yaitu media untuk pendengaran.

Media visual atau media tampak, yaitu media untuk penglihatan.

Media audio visual atau media tampak – dengar, yaitu media untuk pendengaran dan penglihatan.

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya sarana dan prasarana pendidikan berfungsi secara langsung dan tidak langsung terhadap proses belajar mengajar dan juga sebagai fasilitas untuk kebutuhan yang diperlukan dalam proses belajar dan mengajar.

2.4.3 Jenis – jenis sarana dan prasarana pendidikan

Menurut Gunawan (2005), ditinjau dari jenisnya, sarana dan prasarana pendidikan dapat dibedakan menjadi fasilitas fisik dan fasilitas non fisik.

mempunyai peran untuk memudahkan atau melancarkan sesuatu usaha, seperti kendaraan, mesin tulis, computer, perabot, alat peraga, media, dan sebaganya. Adapun fasilitas non fisik yakni sesuatu yang bukan benda mati yang mempunyai peranan untuk memudahkan atau memperlacar sesuatu usaha manusia, jasa, uang.

Menurut Arikunto (2005), fasilitas atau sarana secara garis besar dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu:

a.Fasilitas fisik, yakni segala sesuatu yang berupa benda atau yang dapat dibendakan, yang mempunyai peranan untuk memudahkan dan melancarkan sesuatu usaha. Fasilitas fisik juga disebut fasilitas materiil. Contoh: kendaraan, alat tulis menulis, alat komunikasi, alat penampil atau praktik dan sebagainya.

b.Fasilitas uang, yakni segala sesuatu yang bersifat mempermudah sesuatu kegiatan sebagai akibat bekerjanya nilai uang. Contohnya: penyewaan kendaraan, dan berekreasi.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang diperlukan di sekolah demi kelancaran dan keberhasilan kegiatan proses pendidikan sekoah adalah:

Ruang kelas: tempat siswa dan guru melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar.

Ruang laboratorium (tempat praktik): tempat siswa mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta tempat meneliti dengan menggunakan media yang ada untuk memecahkan suatu masalah atau konsep pengetahuan.

Ruang keterampilan adalah tempat siswa melaksanakan latihan mengenai keterampilan tertentu.

Ruang kesenian: tempat berlangsungnya kegiatan – kegiatan seni.

Fasilitas olahraga: tempat berlangsungnya latihan-latihan olahraga.

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya sarana dan prasarana pendidikan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu fasilitas fisik dan fasilitas nonfisik dimana keduanya mempunyai peranan untuk memudahkan dan melancarkan sesuatu uasaha dalam proses belajar mengajar, agar tujuan pendidikan yang diharapkan dapat tercapai.

2.5

Manajemen

Sarana

dan

prasarana

pendidikan

Suatu kegiatan administrasi/manajemen/penge- lolaan yang baik tentu diawali dengan suatu perencanaan yang matang dan baik dilaksanakan demi menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan.

Menurut pendapat Gunawan (2005:5) adalah sebagai berikut:

direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinyu terhadap benda-benda pendidikan, agar senantiasa siap pakai (ready for uses) dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran semakin efektif dan efesien guna membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Menurut Mulyono (2008: ),

manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah seluruh proses kegiatan yang telah direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan, agar senantiasa siap pakai dalam proses belajar mengajar. Manajemen ini dilaksanakan demi tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dari pendapat Gunawan (2005: 5) dan Mulyono (2008: ) keduanya memiliki persamaan bahwa manajemen/administrasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta berkelanjutan terhadap benda-benda pendidikan agar senantiasa siap pakai untuk menunjang proses belajar mengajar sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

dibutuhkan pada proses pembelajaran demi lancarnya dan tercapainya tujuan pendidikan.

Dari berbagai pendapat tadi penulis medefinisikan bahwa manajemen sarana prasarana pendidikan adalah suatu usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan dan kelengkapan sarana yang ada. Sedangkan yang menjadi tujuan dari administrasi sarana prasarana ini adalah agar tercapainya tujuan pendidikan.

Manajemen sarana prasarana dengan ruang lingkup pembahasannya yaitu melakukan perencanaan terhadap kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan. Untuk dapat memahami manajemen sarana prasarana dengan baik, diperlukan adanya persamaan persepsi tentang pengertian manajemen sarana prasarana, fungsi manajemen sarana prasarana, dan proses manajemen sarana prasarana. Rohiat (2010: 26) menyatakan bahwa:

sarana dan prasarana meliputi (1) perencanaan kebutuhan, (2) pengadaan, (3) penyimpanan, (4) penginventarisasian, (5) pemeliharaan, dan (6) penghapusan sarana dan prasarana pendidikan.

Dari berbagai uraian teori tentang sarana dan prasarana pendidikan maka yang dimaksud dengan manajemen sarana prasarana adalah seluruh proses kegiatan yang telah direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinyu terhadap benda-benda pendidikan, agar senantiasa siap pakai dalam proses belajar mengajar. Manajemen ini dilaksanakan demi tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Manajemen sarana prasarana pendidikan terbagi dalam tiga aspek. Pertama, ditinjau dari fungsinya, ada barang berfungsi tidak langsung (seperti pagar, tanaman, Jalan masuk), dan barang berfungsi langsung (seperti media pembelajaran dan alat pembelajaran). Kedua, ditinjau dari jenisnya, ada fasilitas fisik (misalnya kendaraan, computer dan gedung), dan fasilitas non fisik (seperti manusia, jasa ).

Ketiga, ditinjau dari sifat barangnya, ada barang bergerak dan barang tidak bergerak (seperti gedung, sumur dan kendaraan).

Pengawasan sarana prasarana pendidikan, dan (6) penghapusan sarana prasarana pendidikan.

2.6

Evaluasi

manajemen

sarana

dan

prasarana pendidikan

Evaluasi manajemen sarana prasarana pendidikan adalah kegiatan mengumpulkan informasi tentang bekerjanya seluruh proses kegiatan yang telah direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinyu terhadap benda-benda pendidikan, agar senantiasa siap pakai dalam proses belajar mengajar, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil suatu keputusan. Pada penelitian ini seluruh informasi yang dikumpulkan dievaluasi menggunakan model evaluasi CIPP (Conteks, Input, Process, Product).

2.7

Kajian Hasil Penelitian

prasarana. Distribusi anggaran dapat bersifat swakelola atau melalui tender. Distribusi sarana dan prasarana di SMP Negeri 2 Batu dilakukan dengan sistem langsung. 3) Pemakaian sarana dan prasarana di SMP Negeri 2 Batu belum memiliki SOP dan administrasinya belum terintegrasi secara digital. Pemakaian dikelola secara konvensional dan belum memiliki pengelola khusus sehingga mengurangi tingkat efektivitas, efisiensi dan produktivitas sarana dan prasarana. 4) Pemeliharaan sarana dan prasarana di SMP Negeri 2 Batu dilakukan secara rutin, berkala, dan insidental. Efektivitas dan efisiensi pemeliharaan sarana dan prasarana sangat bergantung pada ketersediaan dana dan terkendala oleh tidak adanya pengelola khusus; dan 5) Inventarisasi di SMP Negeri 2 Batu dilakukan setiap ada sarana dan prasarana baru dan secara berkala disetiap tahun. Hasil inventarisasi menjadi dasar bagi penentuan jenis kebutuhan. 6) Penghapusan sarana dan prasarana mengikuti kriteria penyusutan 10% dari nilai awal ditiap tahun. Sejauh ini SMP Negeri 2 Batu belum pernah mengusulkan dan melakukan penghapusan terhadap sarana dan prasarana.

Penelitian Solichin (2011), berjudul “Manajemen

Sarana dan Prasarana Pendidikian di STAIN

dalam hal ini pejabat pengadaan dan perencanaan. Secara faktual perencanaan sarana dan prasana pendidikan di STAIN Pamekasan belum memiliki suatu dokumen yang menjadi pegangan, landasan dan acuan bersama warga STAIN Pamekasan dalam upaya mengembangkan secara Institusionalnya. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan di STAIN Pamekasan belum merupakan suatu upaya sungguh-sungguh menyerap aspirasi secara umum civitas STAIN Pamekasan, atau setidaknya para unit pengelola. Pengawasan sarana dan prasarana di STAIN Pamekasan sudah dilakukan, namun belum dilakukan secara utuh dan menyentuh secara detail aspek-aspek sarana dan prasarana sehingga terkesan banyak sarana pembelajaran yang tidak berfungsi dan baik dan mendukung proses pembelajaran. STAIN Pamekasan belum secara prosedural melakukan evaluasi terhadap sarana dan prasarananya, sehingga dapat memberikan proses yang baik dalam pengadaan, pengorgansian, dan perawatannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2013),

dengan judul “Manajemen Sarana dan Prasarana

dengan melakukan identifikasi kebutuhan, pendataan sarana dan prasarana dengan menggunakan prinsip prioritas, mendata sumber dana, serta membangun MoU dengan pihak luar. Kerja sama dengan MoU dilakukan dengan memperhatikan dua aspek, yaitu harga dan kualitas. (b) Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di SMA Institut Indonesia Semarang dilakukan dengan penyusunan proposal yang memperhatikan aspek kebutuhan dan sumber dana yang tersedia. Sistem pengadaanya dilakukan dengan pembelian, perbaikan, dan hadiah. Ada kalanya pihak sekolah melakukan penyewaan, seperti menyewa tenda untuk kegiatan pelepasan siswa kelas XII. Kepala sekolah meninjau sarana dan prasarana yang sudah diadakan dan meminta tim khusus untuk melakukan inventarisasi. Pemberian kode dilakukan berdasarkan mata pelajaran, jenis barang, dan tanggal pengadaan. (c) Evaluasi sarana dan prasarana pendidikan di SMA Institut Indonesia Semarang dilakukan oleh tim evaluator setiap tiga bulan sekali, akhir semester, dan akhir tahun. Secara umum aspek yang dinilai dalam kegiatan evaluasi tersebut adalah kondisi riil sarana dan prasarana, frekuensi penggunaan, serta tingkat kepuasan pengguna. Hasil evaluasi dibuat laporan dan akan dibahas dalam rapat untuk segera dilakukan tindak lanjut. Secara umum sarana dan prasarana SMA Institut Indonesia Semarang cukup baik, hanya frekuensi penggunaan saja yang perlu ditingkatkan.

Penelitian Mc Donald (2010) dengan judul

Penelitian ini membahas mengenai analisis kebutuhan sekolah. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa komunitas sekolah membantu dalam menyediakan fasilitas sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dan warga sekolah membantu dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Adapun fasilitas yang tersedia dari bantuan masyarakat adalah perlengkapan olahraga.

Penelitian yang dilakukan oleh Ifeoma (2012),

dengan judul penelitian “Assessing School Facilities in Public Secondary Schools in Delta State, Nigeria”,

membahas mengenai kondisi sarana dan prasarana sekolah menengah umum di negara Nigeria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sarana dan prasarana sekolah rusak dan diharapkan adanya perbaikan atau tahap pemeliharaan pengelolaan sarana dan prasarana.

2.8

Kerangka Berpikir

Manajemen sarana prasarana pendidikan adalah bagian dari manajemen pendidikan. Tujuan dari manajemen sarana prasarana pendidikan adalah agar sarana prasarana pendidikan yang ada disekolah dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam menunjang keberhasilan proses belajar mengajar sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai.

dihapuskan agar tidak membebani anggaran sekolah dalam pemeliharaannya.

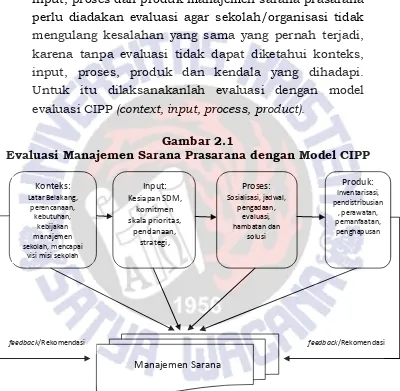

Untuk mengetahui bagaimanakah unsur konteks, input, proses dan produk manajemen sarana prasarana perlu diadakan evaluasi agar sekolah/organisasi tidak mengulang kesalahan yang sama yang pernah terjadi, karena tanpa evaluasi tidak dapat diketahui konteks, input, proses, produk dan kendala yang dihadapi. Untuk itu dilaksanakanlah evaluasi dengan model evaluasi CIPP (context, input, process, product).

Gambar 2.1

Evaluasi Manajemen Sarana Prasarana dengan Model CIPP