BAB II

GEOGRAFIS DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT KARO

DI DUSUN III NAMORINDANG DESA MBARUAI

KECAMATAN SIBIRU BIRU

2.1 Wilayah Geografis Masyarakat Karo di Dusun III Namo Rindang Desa Mbaruai

Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur dengan luas daratan 71.680 km². Provinsi Sumatera Utara berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh dan Selat Malaka

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, dan Samudera Indonesia

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Aceh dan Samudera Indonesia 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka

Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 33 Kabupaten dan Kota seperti yang tertera di bawah ini:

1. Kabupaten Asahan 2. Kabupaten Batubara 3. Kabupaten Dairi

4. Kabupaten Deli Serdang

5. Kabupaten Humbang Hasundutan 6. Kabupaten Karo

7. Kabupaten Labuhanbatu Selatan 8. Kabupaten Labuhan Batu Utara 9. Kabupaten Langkat

10. Kabupaten Mandailing 11. Kabupaten Mandailing Natal 12. Kabupaten Nias

13. Kabupaten Nias Barat 14. Kabupaten Nias Selatan 15. Kabupaten Nias Utara 16. Kabupaten Padang Lawas 17. Kabupaten Padang Lawas Utara

18

18. Kabupaten Pakpak Barat 19. Kabupaten Samosir

20. Kabupaten Serdang Bedagai 21. Kabupaten Simalungun 22. Kabupaten Tapanuli Selatan 23. Kabupaten Tapanuli Tengah 24. Kabupaten Tapanuli Utara 25. Kabupaten Toba Samosir 26. Kota Binjai

27. Kota Gunung Sitoli 28. Kota Medan

29. Kota Padang Sidempuan 30. Kota Pematang Siantar 31. Kota Sibolga

32. Kota Tanjung Balai 33. Kota Tebing Tinggi

Menurut Darwan Prins (2008:1), Kerajaan Haru identik dengan suku Karo, yakni salah satu suku di Indonesia. Pada zaman keemasannya kekuasaan Kerajaan Haru mulai dari Aceh Besar sampai ke sungai Siak di Riau. Eksistensi Haru-Karo di Aceh dapat di pastikan dengan beberapa nama desa berasal dari bahasa Karo. Misalnya Kuta Raja sekarang menjadi Banda Aceh, Kuta Bijei di Aceh Timur, Kuta Karang, Kuta Alam, Kuta Lubok, Kuta Laksamana Mahmud, Kuta Cane, dan lainnya. Terdapat suku Karo di Aceh Besar yang dalam logat Aceh disebut

Karee.

Dari pendapat Darwan Prins tersebut kita dapat melihat penyebaran suku

Karo yang terdapat di beberapa daerah. Suku Karo pada umumnya mendiami

dataran tinggi Kabupaten Karo, namun selain daerah Kabupaten Karo suku Karo juga terdapat di daerah-daerah lain, misalnya di daerah Kabupaten Deli Serdang. Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 22 Kecamatan yaitu:

1. Bangun Purba 2. Batang Kuis 3. Beringin 4. Biru-Biru

5. Deli Tua 6. Galang 7. Gunung Meriah 8. Hamparan Perak 9. Kutalimbaru 10. Labuhan Deli 11. Lubuk Pakam 12. Namo Rambe 13. Pagar Merbau 14. Pancur Batu 15. Pantai Labu 16. Patumbak 17. Percut Sei Tuan 18. Sibolangit

19. Sinembah Tanjung Muda Hilir 20. Sinembah Tanjung Muda Hulu 21. Sunggal

22. Tanjung Morawa

Wilayah penelitian dari tulisan ini adalah berada di daerah Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Biru-Biru, Dusun III Namo Rindang Desa Mbaruai. Kecamatan Biru-Biru terdiri dari 17 Desa yaitu: Aji Baho, Biru-Biru, Kampung Selamat, Kuala Dekah, Kuto Mulyo, Mardinding Julu, Mbaruai, Namo Suro Baru, Namo Tualang, Penen, Peria-Ria, Rumah Gerat, Sari Laba Jahe, Sidodadi, Tanjung Sena, Candi Rejo, Sidomulyo.

Desa Mbaruai terbagi menjadi 4 dusun yaitu, Dusun I Kepala Gajah, Dusun II Mbaruai, Dusun III Namo Rindang, Dusun IV Suka Rakyat. Upacara

Muncang tersebut dilaksanakan di Dusun III Namorindang. Dari Kota Medan

sendiri berjarak kurang lebih 30 Km, dan dapat ditempuh dalam waktu satu jam pejalanan dengan mengendarai kendaraan bermotor.

20

2.2 Unsur-unsur Kebudayaan Karo di Dusun III Namo Rindang Desa Mbaruai

Koentjaraningrat pada bukunya Pengantar Ilmu Antropologi (1986) mengungkapkan bahwa ada 7 unsur kebudayan yang dapat ditemukan pada semua bangsa di dunia,yaitu:

1. Bahasa

2. Sistem Pengetahuan 3. Organisasi Sosial

4. Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi 5. Sistem Mata Pencaharian Hidup 6. Sistem Religi

7. Sistem Kesenian

2.2.1 Sistem Bahasa

Deskripsi dari bahasa suku bangsa dalam karangan etnografi tentu tak perlu sama dalamnya seperti suatu deskripsi khusus yang dilakukan oleh seorang ahli bahasa tentang bahasa yang bersangkutan. Deskripsi mendalam oleh seorang ahli bahasa khusus mengenai susunan sistem fonetik, fonologi, sintaks, dan semantik suatu bahasa akan menghasilkan suatu buku khusus, yaitu suatu buku tata bahasa tentang yang bersangkutan. Sedangkan deskripsi mendalam mengenai kosa kata suatu bahasa akan menghasilkan suatu daftar teksikografi, atau

vocabulary, atau lebih mendalam lagi suatu kamus kecil ataupun besar.

Masyarakat suku Karo biasanya menyebut diri mereka sendiri sebagai

Kalak Karo atau orang Karo. Istilah Batak umumnya tidak digunakan pada saat

orang Karo saling memperkenalkan diri satu sama lain kecuali jika mereka sedang memperkenalkan diri dengan orang-orang dari etnis lain (Sunda, Jawa, dan

lain-lain) sedangkan bahasa asli Karo mereka sebut sebagai Cakap Karo atau Bahasa

Karo

Dalam ilmu antropologi bahasa/language dikenal dengan sistem pelambang yang secara arbitrer dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia. Dan yang digunakan sebagai sarana interaksi antar manusia. Menurut Kamisa (1997:49)

“Bahasa berarti sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri: percakapan (perkataan) yang baik , tingkah laku yang baik, sopan santun”.

Menurut Drs. Tridah Bangun (1986:65), dialek dalam bahasa Karo dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

a. Dialek Gunung (Cakap Kalak Julu) yaitu di daerah Kecamatan Munte, Juhar, Tigabinanga, Kutabuluh dan Mardinding. Contohnya: bila seorang orang Karo pergi ke apotek, dan ia ingin membeli obat mata dengan menggunakan dialek gunung-gunung, maka pengucapannya dalam kalimat adalah lit dayaken ndu tambar mate

b. Dialek Kabanjahe (Cakap Kalak Julu) di daerah Kecamatan Kabanjahe, Tigapanah, Barusjahe, Simpang Empat dan Payung. Contohnya: bila seorang orang Karo pergi ke apotek, dan ingin membeli obat mata dengan menggunakan dialek Kaban Jahe, maka pengucapannya dalam kalimat adalah lit dayaken ndu tambar mata.

c. Dialek Jahe-jahe (Cakap Kalak Karo Jahe) dipakai oleh penduduk di Kecamatan-Kecamatan Pancur Batu, Biru-biru, Sibolangit, Lau Mbekeri dan Namo Rambe (termasuk Kabupaten Deli Serdang) dan di daerah kabupaten Langkat Hulu seperti Salapian, Kuwala, Bahorok dan sebagainya. Contohnya: bila seorang Karo pergi ke apotek, dan ia ingin membeli obat mata dengan menggunakan dialek Kabanjahe, maka pengucapannya dalam kalimat adalah lit dayaken ko tambar mata.

Dari ketiga dialek diatas dapat silihat perbedaan pengucapan, tetapi mempunyai arti yang sama. Dapat dilihat pada penggunaan kalimat lit dayaken

ndu tambar mate, lit dayaken ndu tambar mata, dan lit dayaken ko tambar mata

yang mempunyai arti bahwa seseorang ingin membeli obat untuk sakit mata. Hal ini dapat dilihat pada penggunaan kata mate menurut dialek Gunung-Gunung,

22

penggunan kata mata menurut dialek Kabanjahe, dan penggunaan kata mata pada dialek Jahe-jahe yang mempunyai arti yang sama yaitu mata. Penggunaan kata

mate dalam konteks lain menurut dialek Kabanjahe dan dialek Jahe-Jahe dapat

berarti menyebutkan seseorang telah meninggal. Contoh dalam kalimat enggo

mate nini bulang Raja Sembiring artinya bahwa kakek dari Raja Sembiring telah

meninggal dunia.

Untuk penggunakaan kata ndu dalam kalimat lit dayaken ndu tambar mate dan lit dayaken ndu tambar mata mempunyai makna yang lebih halus yaitu kamu, serta untuk penggunaan kata ko dalam kalimat lit dayaken ko tambar mata mempunyai maksud yang sama yaitu kamu, akan tetapi penggunaan kata ko pada dialek Jahe-Jahe seperti ini lebih kasar menurut kata ngko yang berarti kau. Masyarakat Karo pada umumnya baik menggunakan dialek Gunung-Gunung dan dialek Kabanjahe kurang sopan mengucapkan kata kau terhadap lawan bicara yang tua dan kepada turang. Akan tetapi pada masyarakat Karo menggunakan dialek Jahe-Jahe menggunakan kata ko adalah hal yang wajar baik kepada yang lebih tua atau pun kepada turang.

Untuk masyarakat Karo yang berada di wilayah Desa Mbaruai menggunakan dialek Jahe-Jahe (Cakap Karo Kalak Jahe) karena berada di Kecamatan Biru-Biru.

2.2.2 Organisasi Sosial yang Terdapat Pada Masyarakat Desa Mbaruai

Dalam setiap kehidupan bermasyarakat diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan mana ia hidup dan bergaul sehari-hari. Kesatuan sosial yang paling dekat adalah kesatuan

kekerabatan, yaitu keluarga inti yang dekat, dan kaum kerabat yang lain. Kemudian ada kesatuan-kesatuan di luar kerabat tapi dalam lingkungan komunitas. Setiap masyarakat manusia, dan masyarakat desa, terbagi-bagi kedalam lapisan-lapisan, maka tiap orang di luar kaum kerabatnya menghadapi lingkungan orang-orang yang lebih tinggi daripadanya, tetapi orang-orang yang sama tingkatnya. Diantara golongan terakhir ini ada orang-orang yang dekat padanya ada pula yang jauh padanya.

Di Desa Mbaruai terdapat organisasi sosial bagi pemuda-pemudi desa, yaitu Karang Taruna Desa Mbaruai. Menurut Amat Suka Ginting pengertian dari Karang Taruna adalah Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda untuk berinteraksi dengan masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan dan terutama bergerak di bidang kesejahteraan sosial.

Di Desa Mbaruai fungsi Karang Taruna adalah sebagai wadah untuk pembinaan bagi generasi muda untuk berinteraksi dengan masyarakat, hal ini dapat di lihat dalam pelaksanaam pesta adat. Contoh bila ada salah satu dari masyarakat desa sedang melaksanakan pesta adat, baik itu upacara pernikahan, kemalangan, dan lain sebagainya, maka fungsi dari Karang Taruna adalah Ngelai (pengertian Ngelai dalam bahasa Indonesia yaitu membantu anak beru untuk membagiakan makanan dan minuman untuk orang yang ada dalam pesta atau upacara).

24

2.2.3 Sistem Kekerabatan Pada Masayarakat Karo

Banyak masayarakat yang membuat kebiasaan identitas diri dengan memakai nama keluarga. Nama keluarga didapat dari nama ayah, nama ibu, nenek moyang, atau asal usul dari keluarga tersebut. Hal ini terjadi karena masyarakat ingin mempertahankan system kehidupan keluarga untuk keberlangsungan hidup dalam mempertahankan nilai-nilai yang dimilikinya, terutama yang berkaitan dengan jati diri. Hal ini sesuai dengan yang ditulis oleh E. Evans. Pritchard (1986:154)

“Dalam tiap-tiap masayarakat walaupun bentuk yang paling sederhana sekali kita akan dapat menemui suatu bentuk kehidupan keluarga, pengakuan mengenai ikatan kekeluargaan, system ekonomi dan politik, status sosial,cara menyelesaikan konflik dan hukuman terhadap penjahat, dan lain-lain, disamping kebudayaan material, suatu kumpulan pengetahuan mengenai alam semesta dan tradisi”

Menurut Roberto Bangun (1989:18)

“Jika dilihat sepintas pada masyarakat Karo yang beranggapan bahwa dalam menarik garis keturunan secara patrilineal akan tetapi kalau diteliti secara lebih mendalam lagi barulah dimengerti letak kekhasan masayarakat Karo dalam menarik garis keturunannya. Mereka bukan patrilineal melainkan parental (bilateral) yang menarik garis keturunan melalui garis keturunan melalui garis ayah dan ibu sekaligus”.

2.2.3.1 Merga Silima

Sistem kekerabatan pada masyarakat Karo dikenal dengan istilah Merga

Silima. Merga Silima artinya terdapat lima kelompok marga pada masyarakat

suku Karo, yaitu: a. Karo- Karo b. Ginting c. Tarigan d. Sembiring

e. Perangin-angin

Klan (nama keluarga) dalam suku Karo disebut merga. Berbeda halnya

dengan suku Batak (Silindungi-Samosir-Humbang-Toba) yang disebut dengan

marga. Menurut Martin L.Perangin-angin (hal 147-151) persebaran marga suku

Karo adalah sebagai berikut:

A. Merga Karo-Karo, cabang-cabangnya, dan daerah asal merga

1. Karo-Karo Sinulingga di Lingga, Bintang Meriah, dan Gunung Merlawan.

2. Karo-Karo Surbakti di Surbakti dan Gajah. 3. Karo-Karo Kacaribu di Kutagerat dan Kerapat 4. Karo-Karo Sinukaban di Kaban dan Sumbul 5. Karo-Karo Barus di Barus Jahe, dan Pitu Kuta 6. Karo-Karo Sinubulan di Bulan Julu, dan Bulan Jahe

7. Karo-Karo Ujung di Kuta Nangka, Kalang, Perbesi, dan Batu Karang 8. Karo-Karo Purba di Kabanjahe, Berastagi, dan Lau Cih (Deli Hulu) 9. Karo-Karo Ketaren di Raya, Ketaren Sibolangit, dan Pertampilen 10. Karo-Karo Gurusinga di Gurusinga dan Rajaberneh

11. Karo-Karo Kaban di Pernantin, Kabantua, Bintang Meriah, Buluh Naman dan L.LinggaKaro

12. Karo Sinuhaji di Ajisiempat 13. Karo-Karo Sekali di Seberaya 14. Karo-Karo Kemit di Kuta Bale

15. Karo-Karo Bukit di Bukit dan Buluh Awar

16. Karo-Karo Sinuraya di Bunuraya, Singgamanik, dan Kandibata 17. Karo-Karo Samura di Samura

18. Karo-Karo Sitepu di Naman dan Sukanalu

B. Merga Ginting, cabang-cabangnya, dan daerah asal merga

1. Ginting Munte di Kutabangun, Ajinembah, Kubu, Dokan, Tanggung, Munte, Rajatengah dan Bulan Jahe

2. Ginting Babo di Gurubenua, Munte, dan Kutagerat 3. Ginting Sugihen di Sugihen, Juhar, dan Kutagunung

4. Ginting Gurupatih di Buluh Naman, Sarimunte, Naga, dan Lau Kapur. 5. Ginting Ajartambun di Rajamerahe

6. Ginting Capah di Bukit dan Kalang 7. Ginting Beras di Laupetundal

8. Ginting Garamata di (Simarmata) Raja Tengah, dan Tengging 9. Ginting Jadibata di Juhar

10. Ginting Suka di Suka, Lingga julu, Naman dan Berastepu 11. Ginting Manik di Tengging dan Lingga

26

13. Ginting Jawak di Cingkes 14. Ginting Seragih di Lingga Julu

15. Ginting Tumangger di Kidupen dan Kemkem

16. Ginting Pase tidak ada sumber yang pasti yang menyebutkan dimana marga ini sekarang

C. Merga Tarigan, Cabang-Cabangnya, dan Daerah Asal merga

1. Tarigan Sibero di Juhar, Kutaraja, Keriahen, Munte, Tanjung Beringin, Selakar, dan Lingga

2. Tarigan Tambak di Kebayaken dan Sukanalu 3. Tarigan Silangit di Gunung Meriah

4. Tarigan Tua di Pergendangen dan Talimbaru 5. Tarigan Tegor di Suka dan Gurubenua

6. Tarigan Gersang di Nagasaribu dan Berastepu 7. Tarigan Gerneng di Cingkes (Simalungun) 8. Tarigan Gana-Gana di Batu Karang 9. Tarigan Jampang di Pergendangen

10. Tarigan Tambun di Rakut Besi, Binangara dan Sinaman 11. Tarigan Bondong di Lingga

12. Tarigan Pekan (Cabang dari Tambak) di Sukanalu 13. Tarigan Purba di Purba (Simalungun)

D. Merga Sembiring, Cabang-cabangnya, dan Daerah Asal Merga I. Sembiring Siman Biang

Sembiring Siman Biang artinya merga sembiring yang memakan daging

anjing. Sembiring Siman Biang tidak bisa kawin campur darah dengan cabang

Sembiring lainnya, artinya tidak diperbolehkan perkawinan sesama merga

Sembiring.

1. Sembiring Kembaren di Samperaya dan hampir di seluruh urung Liang Melas

2. Sembiring Sinulaki di Silalahi 3. Sembiring Keloko di Pergendangen

II. Sembiring Simantangken Biang

Sembiring Simantangken Biang artinya merga sembiring tetapi tidak

memakan daging anjing. Sembiring Simantangken Biang dapat melakukan perkawinan antara cabang merga Sembiring.

1. Sembiring Colia di Kubucolia dan Seberaya

2. Sembiring Pandia di Seberaya, Payung, dan Beganding 3. Sembiring Gurukinayan di Gurukinayan

4. Sembiring Brahmana di Kabanjahe, Perbesi, dan Limang

5. Sembiring Meliala di Sarinembah, Munte Rajaberneh, Kidupen, Kabanjahe, Naman, Berastepu dan Biaknampe

6. Sembiring Pande Bayang di Buluh Naman dan Gurusinga 7. Sembiring Tekang di Kaban

8. Sembiring Muham di Susuk dan Perbesi

9. Sembiring Depari di Seberaya, Perbesi, dan Munte

10. Sembiring Pelawi di Ajijahe, Perbaji, Kandibata, dan Hamparan Perak (Deli).

11. Sembiring Busuk di Kidupen dan Lau Perimbon 12. Sembiring Sinikapar di Pertumbuken dan Sarintono 13. Sembiring Keling di Juhar dan Rajatengah

14. Sembiring Bunuh Aji di Sukatepu, Kuta Tonggal, dan Beganding 15. Sembiring Malau di Lau Renun

E. Merga Peranginangin, Cabang-Cabangnya, dan Asal Daerah Merga 1. Peranginangin Namohaji Kuta di Kutabuluh

2. Peranginangin Sukatendel di Sukatendel 3. Peranginangin Mano di Pergendangen 4. Peranginangin Sebayang di Perbesi 5. Peranginangin Pencawan di Perbesi 6. Peranginangin Sinurat di Kerenda 7. Peranginangin Perbesi di Seberaya 8. Peranginangin Ulunjan di di Juhar 9. Peranginangin Penggarus di Susuk

10. Peranginangin Pinem di Serintono (Sidikalang) 11. Peranginangin Uwir di Singgamanik

12. Peranginangin Laksa di Juhar

13. Peranginangin Singarimbun di Mardinding, Kutambaru, dan Temburun 14. Peranginangin Keliat di Mardinding

15. Peranginangin Kacinambun di Kacinambun 16. Peranginangin Bangun di Batukarang

17. Peranginangin Tanjung di Penampen dan Berastepu 18. Peranginangin Benjerang di Batukarang

28 2.2.3.2 Tutur Siwaluh

Pengertian dari Tutur Siwaluh yaitu dibagi menjadi dua kata: Tutur dan

Siwaluh. Tutur yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kedudukan dalam adat,

dan Siwaluh adalah kedelapan. Jadi yang dimaksud dengan Tutur Siwaluh dalam penelitian ini adalah delapan kedudukan dalam adat bagi masayarakat suku Karo.

Pembagian Tutur Siwaluh pada masyarakat Karo adalah sebagai berikut: 1. Sembuyak

Sembuyak adalah orang-orang yang bersaudara (satu ayah dan satu ibu),

atau satu kakek. Misalnya, Anto Ginting, mempunyai adik laki-laki yang berasal dari ayah dan ibu yang sama. Maka Anto dan adik laki-lakinya adalah Sembuyak. Contoh lain, Anto Ginting dan Andi Ginting, keduanya mempunyai kakek yang sama yaitu Dermawan Ginting. Maka Anto Ginting dan Andi Ginting dapat juga dikatakan Sembuyak.

2. Senina

Senina adalah setiap orang yang memiliki merga yang sama, terkecuali

bila ada seorang laki-laki dan seorang perempuan memiliki klan merga yang sama maka mereka adalah erturang. Misalnya, Adi Tarigan dan Sanja Tarigan maka mereka adalah Senina. Contoh lain Adi Tarigan dan Doni br Tarigan maka mereka adalah erturang berdasarkan klan merga yang sama walaupun tidak berasal dari satu kakek.

3. Senina Sipemeren

Senina Sipemeren adalah orang yang bersaudara (ersenina, erturang)

karena ibu mereka bersaudara atau beru ibu mereka sama. Misalnya, Anto Barus mempunyai mempunyai ibu beru Ginting, dan Juah Tarigan

memiliki ibu beru Ginting, maka Anto Barus dan Juah Tarigan adalah

Senina Sipemeren.

4. Senina Siparibanen

Senina Siparibanen adalah orang-orang yang bersaudara karena beru istri

mereka sama. Misalnya, Robby Ginting mempunyai istri beru Tarigan, dan Budi Barus mempunyai istri beru Tarigan. Maka Robby dan Budi adalah Senina Siparibanen.

5. Kalimbubu

Kalimbubu yaitu kelompok pemberi istri bagi keluarga (merga) tertentu.

Misalnya Henry Tarigan mempunyai istri beru Bangun. Maka kalimbubu dari Henry adalah klan merga Bangun.

6. Puang Kalimbubu

Puang Kalimbubu adalah Kalimbubu dari Kalimbubu atau dapat juga

disebut Kalimbubu pihak Paman. Misalnya, RudiTarigan, mempunyai ibu

beru Bangun bere-bere Sembiring, maka Puang Kalimbubu dari Rudi

adalah merga Sembiring atau dalam bahasa Karo puang kalimbubu dapat juga disebut mama nandenta (Kalimbubu dari ibu).

7. Anak Beru

Anak Beru adalah sekelompok yang mengambil istri dari keluarga (merga)

tertentu Misalnya Joni Tarigan menikah dengan seorang perempuan beru

Ginting. Maka Joni Tarigan akan menjadi anak beru di keluarga merga

30

8. Anak Beru Menteri

Anak beru menteri adalah anak beru dari anak beru. Misalnya, Riko

Ginting mempunyai saudara perempuan, kemudian saudara perempuan Riko Ginting menikah dengan Aldo Tarigan. Dari hasil pernikahan itu lahirlah seorang anak perempuan, yaitu Mbelgah br Tarigan. Kemudian Mbelgah Tarigan menikah dengan Tangke Bangun, maka Tangke Bangun tersebut beserta keturunannya menjadi anak beru menteri di keluarga Riko Ginting.

2.2.3.3 Rakut Si Telu

Pengertian Rakut Si Telu menurut Maju Sitepu adalah Rakut mempunyai arti ikatan, dan Si Telu berarti tiga, jadi Rakut Si Telu adalah tiga ikatan hubungan.

Rakut Si Telu dapat juga mempunyai arti sangkep nggeluh (kelengkapan hidup)

bagi orang Karo. Kelengkapan hidup yang dimaksud adalah lembaga sosial yang terdapat pada masyarakat Karo yaitu:

1. Kalimbubu

Yang dimaksud dengan kalimbubu adalah marga pihak pemberi istri, dan saudara laki-laki dari pihak istri.

2. Anak Beru

Anak beru adalah anak perempuan yang dalam kehidupan masyarakat

Karo dikenal sebagai kelompok yang mengambil istri dari keluarga

3. Senina

Senina dibagi menjadi dua kata yaitu “ se” berarti satu, “nina” berarti kata

atau pendapat, jadi yang dimaksud dengan senina adalah orang-orang yang satu kata dalam permusyawaratan adat. Pengertian senina dalam konteks lain yaitu orang yang mempunyai marga yang sama dan masih satu keturunan atau masih terdapat satu marga.

Ke-3 inilah yang disebut dengan Rakut Si Telu atau ada juga yang menyebutnya dengan Sangkep Si Telu. Rakut Si Telu sangat berperan penting dalam upacara adat bagi masyarakat Karo, jika dalam sebuah upacara adat salah satu dari Rakut Sitelu belum hadir maka acara adat tersebut tidak dapat dimulai.

2.2.4 Mata Pencaharian Masyarakat di Desa Mbaruai

Di Desa Mbaruai sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah petani dan buruh tani. Dimana petani maksudnya adalah orang yang sudah mempunyai lahan sendiri untuk diolah dan dapat ditanami berbagai jenis tanaman, sedangkan buruh tani maksudnya adalah orang yang tidak mempunyai lahan sendiri, dan bekerja di lahan orang lain dengan menerima upah baik harian ataupun mingguan.

Hasil pertanian masyarakat Desa Mbaruai adalah padi, coklat, sawit, karet, jagung, ubi kayu, kelapa, dan palawija yang lainnya. Jenis tanaman yang banyak di tanam di Desa Mbarua adalah padi dan coklat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lahan pertanian masyarakat yang ditanamai dengan tanaman padi dan coklat yang di jual ke luar daerah asal Desa Mbaruai.

32

Selain dari pertanian masyarakat Desa Mbaruai ada juga yang bekerja sebagi Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari guru, TNI/POLRI, dan pegawai swasta yang bekerja di kantor. Serta ada juga masyarakat yang bekerja sebagai wiraswasta yang meliputi pedagang, bengkel, dorrsmer, peternakan dan lain-lain.

Mata pencaharian masyarakat di Desa Mbaruai pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Mata pencaharian dari masyarakat Desa Mbaruai Tahun 2012

No Nama Pekerjaan Jumlah

1 Petani dan Buruh Tani 788

orang 2 Pegawai: PNS, Guru, TNI/POLRI

Swasta, dan lain-lain

108 orang 3 Wiraswasta: Pedagang, Bengkel, Dorrsmer, Depot, Peternakan,

dan lain-lain

134 orang

Jumlah total masyarakat yang bekerja 1030

orang Sumber: Data-data buku kependudukan Sekretariat Desa Mbaruai tahun 2012, jumlah keseluruhan masyarakat Desa Mbaruai yaitu 1452 orang.

2.2.5 Sistem Religi Masyarakat Karo di Desa Mbaruai

Sistem religi pada masyarakat Karo pada zaman dahulu adalah animisme dan dinamisme. Kata animisme berasal dari bahasa latin, yaitu anima yang berarti

roh. Kepercayaan animisme adalah kepercayaan kepada makhluk halus dan

roh-roh. Paham animisme mempercayai bahwa setiap benda di bumi mempunyai jiwa yang mesti dihormati agar jiwa tersebut tidak mengganggu manusia, bahkan roh-roh tersebut diminta untuk membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Dinamisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu dunamos, sedangkan dalam bahasa Inggris berarti dynamic dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti kekuatan, daya, dan kekuasaan. Definisi dari dinamisme memiliki arti

tentang kepercayaan terhadap benda-benda di sekitar manusia yang memiliki kekuatan gaib.

Menurut masyarakat Karo, roh manusia yang masih hidup disebut Tendi.

Tendi atau jiwa atau roh manusia yang masih hidup sewaktu-waktu bias

meninggalkan badan manusia, misalnya saat melihat kejadian luar biasa atau terkejut. Maka untuk itu diperlukan pengadaan upacara yang dipimpin oleh Guru

Sibaso (datu atau dukun) agar tendi itu segera kembali ke badan manusia tersebut.

Tendi yang keluar meninggalkan badan manusia tadi dapat di panggil kembali

melalui upacara Raleng Tendi (atau memanggil Tendi atau roh seseorang) dengan menggunakan Gendang Kulcapi. Apabila Tendi seseorang keluar dari tubuh untuk selama-lamanya, maka orang tersebut meninggal dunia (Mate). Masyarakat Karo menyebut roh manusia yang sudah meninggal dengan sebutan arwah atau Begu.

Kepercayaan terhadap Begu sering di sebut Perbegu atau Sipelbegu yang diartikan menyembah setan. Adapun untuk menghindari konotasi negatif terhadap kepercayaan Karo tersebut maka pada tahun 1946 istilah Perbegu diganti menjadi

Pemena yang artinya agama mula-mula, dengan tujuan untuk menghindari

anggapan bahwa kepercayaan bahwa kepercayaan Perbegu menyembah roh-roh jahat atau menyembah setan (putro 1981:46)

Ada beberapa upacara ritual yang dilaksanakan masyarakat Karo secara umum, yang bersifat mistis (gaib) sesuai dengan kepercayaan zaman dahulu, yaitu:

1. Perumah Begu yaitu upacara pemanggilan arwah seseorang yang sudah meninggal melalui media Guru Sibaso (dukun)

34

2. Ndilo Tendi upacara ini sering dilakukan apabila ada seseorang yang terkejut karena mengalami suatu kejadian, baik karena pengelihatan, pendengaran atau jatuh, hanyut, dan lain-lain. Dimana tendi tersebut akan meninggalkan tubuhnya karena terkejut.

3. Nengget adalah upacara yang di tujukan pada pasangan suami istri yang setelah sekian tahun berumah tangga namun belum memiliki anak.

4. Ngarkari ialah upacara menghindari suatu kemalangan yang dialami oleh suatu keluarga dimana guru sibaso berperan penting dalam upacara ritual. 5. Perselihi ialah upacara pengobatan suatu penyakit seseorang, untuk

memperoleh kesembuhan dan untuk menghindari penyakit menjadi semakin parah.

6. Ngulaken adalah upacara yang dilaksanakan karena suatu penyakit yang sengaja di buat oleh seseorang untuk menyerang orang lain hingga orang tersebut jatuh sakit. Orang yang jatuh sakit tersebut meminta kepada guru

sibaso untuk memantulkan penyakit tersebut kepada si pembuatnya.

7. Erpangir Ku Lau adalah upacara untuk membersihkan diri seseorang atau keluarga secara keseluruhan, menghilangkan kesulitan, malapetaka, dan lainnya.

8. Ndilo Wari Udan adalah upacara untuk memanggil turunnya hujan kepada Tuhan agar kemarau tidak berkepanjangan.

9. Ngeluncang (Muncang) adalah upacara ritual untuk menolak bala dan mengusir segala pengganggu seperti roh-roh halus agar terhindar dari bahaya dan bencana alam.

10. Njujungi Beras Piher adalah suatu upacara selamatan dan doa agar orang tersebut dapat diberikan keteguhan iman, berkat, dan lain-lain.

11. Guro- Guro Aron pesta yang dilakukan oleh masyarakat desa setahun sekali. Guro-guro Aron adalah ungkapan rasa syukur atas pertanian yang dilaksanakan dalam waktu setahun telah membuahkan hasil yang melimpah, sehingga masyarakat desa berinisiatif untuk melakukan pesta syukuran.

Pada saat sekarang ini masyarakat Karo sudah memiliki agama, dan masyarakat di Desa Mbaruai sudah tidak terlalu percaya kepada kekuatan benda-benda gaib atau keramat. Menurut Amat Suka Ginting sebagai kepala Desa Mbaruai ada empat agama yang berkembang di Desa Mbaruai yaitu:

1. Kristen Protestan 2. Kristen Khatolik 3. Islam

Berikut ini tabel yang menunjukkan jumlah masyarakat yang memeluk kepercayaan dari ke-3 agama diatas:

Tabel 2

Perkembangan Agama di Desa Mbaruai Tahun 2012

No. Agama yang berkembang di masyarakat Jumlah

1 Kristen Protestan 566 orang

2 Kristen Khatolik 496 orang

3 Islam 390 orang

Jumlah seluruh masyarakat Desa Mbaruai 1452 0rang Sumber: Data-data buku kependudukan Sekretariat Desa Mbaruai tahun 2012

36

2.2.6 Sistem Kesenian yang Terdapat pada Masyarakat Karo

Kesatuan alam, budaya dan seni merupakan perwujudan menyeluruh dari sebuah etnik. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kaya akan ragam etnik juga mempunyai keragaman kesenian yang dimiliki masing-masing etnik tersebut. Suku Karo sebagai salah satu etnik dari beratus etnik yang dimiliki Nusantara tentu memiliki keunikan kesenian tersendiri. Keunikan kesenian Karo inilah yang menjadi kebanggaan suku Karo dalam menjalankan budayanya. Tapi potensi dan pengembangan kesenian Karo tidak terlepas dari bagaimana masyarakat Karo dalam mengapresiasikan kesenian Karo itu sendiri.

Menurut Joey Bangun, dalam Art is My Blood kesenian pada masyarakat

Karo pada umumnya terdiri dari: (1) Seni Sastra, (2) Seni Musik, (3) Seni Suara,

(4) Seni Tari, (5) Seni Pahat dan Seni Ukir, dan (6) Seni Drama 1. Seni Sastra

Bahasa Karo adalah bahasa yang digunakan masyarakat Karo. Ruang lingkup penggunaan bahasa itu sendiri tidak mengenal ruang dan waktu. Dimanapun dan pada saat kapanpun jika ada sesame Karo bertemu ataupun bukan orang karo berhak untuk berdialog dengan bahasa Karo. Aksara Karo merupakan salah satu bentuk kekayaan sastra Karo. Menurut sejarahnya aksara Karo bersumber dari aksara Sumatera Kuno yaitu campuran aksara Rejang, Lebong, Komering, dan Pasaman. Kemungkinan aksara ini dibawa dari India selatan, Myanmar/Siam dan akhirnya sampai ke Tanah Karo. Aksara ini hampir mirip dengan Simalungun dan Pakpak Dairi. Aksara Karo dulu di tulis di kulit kayu, tulang dan bambu.

2. Seni Musik

Alat musik tradisional suku Karo biasanya disebut Gendang Lima

Sedalanen yang artinya terdiri dari lima unsur yaitu Sarune, Gendang

Singindungi, Gendang Singanaki, Penganak, dan Gung. Alat Musik tradisional ini

sering digunakan untuk mengiringi tarian, nyayian dan berbagai ritus tradisi.

3. Seni Suara

Seni suara dapat juga diartikan sebagai musik vocal. Pengertian Rende secara umum adalah bernyanyi, sedangkan Ende-enden berarti nyanyian. Orang

Karo yang pintar bernyanyi disebut Perende-rende. Perende-rende yang biasa

dipanggil untuk bernyanyi sekaligus menari dalam satu konteks upacara disebut

Perkolong-kolong.

Menurut Perikuten Tarigan (2004: 118-119) musik vocal atau nyanyian dalam kebudayaan masyarakat Karo terdiri dari beberapa jenis, yaitu

Katoneng-Katoneng, Tangis-Tangis, Io-Io, Didong Doah, dan nyanyian percintaan

muda-mudi. Katoneng-Katoneng merupakan suatu musik vocal yang diiringi Gendang

Lima Sedalanen. Seacara komposisi, Katoneng-Katoneng telah memiliki garis

melodi yang baku, namun lirik atau teks dari komposisi tersebut senantiasa berubah disesuaikan dengan satu konteks upacara. Katoneng-katoneng dapat juga disebut dengan Pemasu-masun.

Tangis-Tangis adalah nyayian yang berisi tentang kesedihan atau

penderitaan seseorang. Contoh Tangis-Tangis pada masyarakat Karo dapat dilihat pada upacara kemalangan. Isi dari tema lagu adalah berupa ungkapan kesedihan

38

karena salah satu anggota keluarga telah meninggal dunia. Io-Io merupakan nyanyian tentang rasa rindu.

Didong Doah adalah rangkaian kata yang disajikan Bibi Sirembah Ku Lau

(saudara perempuan ayah pengantin wanita) pada saat pesta perkawinan permennya (anak perempuan saudara laki-laki) dengan cara bernyanyi.

4. Seni Tari

Tari dalam bahasa Karo disebut Landek. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam tari Karo yaitu Endek, Jole atau Jemole, dan Tan Lemampir. Namun disamping itu bagaimana ketiga unsur tersebut dapat diwujudkan dalam gerakan-gerakan tari, terkait dengan musik pengiring itu sendiri dan dalam konteks tarian itu sendiri, misalnya dalam tarian adat, muda-mudi, khusus, dan sebagainya.

Tarian yang bersifat khusus dan berhubungan dengan peran seseorang biasanya dipimpin oleh seorang Guru (dukun) misalnya Mulih-Mulih, Tari Baka, Tari Begu Deleng, Tari Muncang, Tari Tungkat, Erpangir Ku Lau, dan lain-lain. Tarian yang berkaitan dengan adat dan peranan kelompok-kelompok sosial tertentu yang sesuai dengan filosofi adat Karo Merga Silima, Tutur Siwaluh, dan

Rakut Si Telu misalnya Tari Kalimbubu, Tari Senina, Tari Anak Beru, dan lain

sebagainya. Tarian yang berkaitan dengan hiburan kepada masyarakat Karo secara umum. Misalnya Tari Adu Perkolong-kolong, Tari Mayan atau Ndikar (seni bela diri khas Karo), Tari Gundala-Gundala (Tembut-Tembut Seberaya), dan lain sebagainya. Tari kreasi baru yang berkaitan dengan muda-mudi yaitu Tari

Roti Manis, Tari Terang Bulan, Tari Lima Serangkai, Tari Telu Serangke, Tari

Uis Gara, dan sebagainya.

Pada umumnya tari yang unsur dasarnya adalah gerak dapat kita temui dalam ritus-ritus dalam upacara-upacara yang ada pada masyarakat Karo. Dengan demikian setiap gerakan dalam tari mempunyai makna dan filosofi tergantung jenis tariannya. Disamping itu juga makna gerakan-gerakan tangan juga mempunyai makna tersendiri.

Menurut Julianus P. Limbeng ada beberapa makna dari gerakan tari Karo berupa perlambangan, yaitu:

Gerak Tangan Kiri naik, gerakan tangan kanan ke bawah melambangkan

tengah rukur, yaitu maknanya selalu menimbang segala sesuatunya dalam

bertindak;

Gerakan tangan kanan ke atas gerakan tangan kiri ke bawah

melambangkan sisampat-sisampaten, yang artinya saling tolong menolong dan saling membantu

Gerakan tangan kanan kedepan melambangkan ise pe la banci ndeher adi

lenga si oraten, yang artinya siapa pun tidak boleh dekat kalu belum

mengetahui hubungan kekerabatan, ataupun tidak kenal maka tidak saying Gerakan tangan memutar dan mengepal mengepal melambangkan

perarihen enteguh, yang artinya mengutamakan persatuan, kesatuan dan

musyawarah untuk mencapai mufakat, gerakan tangan ke atas melambangkan ise pe la banci ndeher, artinya siapapun tidak bisa mendekat dan berbuat sembarangan.

40

Gerakan tangan sampai kepala dan membentuk seperti burung merak,

melambangkan beren rukur, yang maknanya menimbang sebelum memutuskan, pikirkan dulu pendapat, sesal kemudian tiada berguna

Gerak tangan kanan dan kiri sampai bahu, malambangkan baban simberat

ras menahang ras sibaba, yang bermakna ringan sama dijinjing, berat

sama dipikul. Artinya mampu berbuat mampu bertanggung jawab dan serasa sepenanggungan, gerakan tangan dipinggang melambangkan penuh tanggung jawab

Dan gerakan tangan kiri dan tangan kanan ke tengah posisi badan berdiri

melambangkan isepe reh adi enggo ertutur ialo-aloalu mehuli, artinya siapapun yang datang jika sudah berkenalan dan mengetahiu hubungan kekerabatan diterima dengan baik sebagai keluarga (kade-kade).

5. Seni Pahat dan Seni Ukir

Keragaman seni pahat dan ukir suku Karo terlihat dari corak ragam bangunannya. Hal ini terlihat dari beberapa jenis seni pahat dan seni ukir dalam budaya masayarakat Karo secara umum seperti.

a. Pengret-ret adalah suatu ukiran yang terbuat dari ijuk dan merupakan pengikat untuk memperkuat dinding (derpik) pada Rumah Siwaluh Jabu.

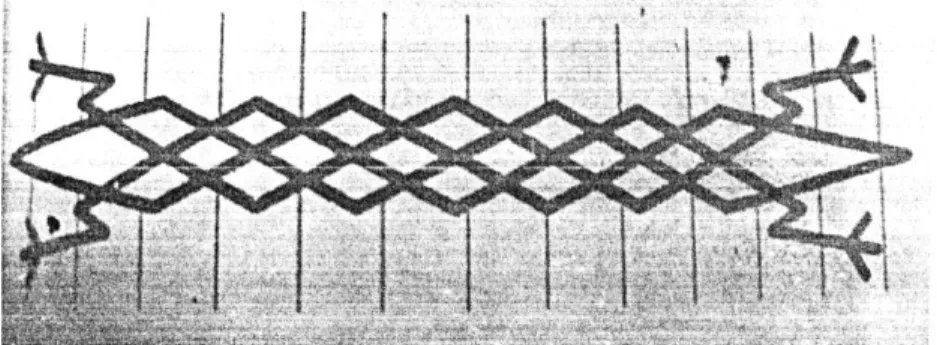

Pengret-ret di ukir dan saling dihubungkan sehingga bentuknya seperti

Gambar 1: Pengeret-ret

Sumber: Ir. M. Nawaiy Loebis dkk (2004: 123)

b. Pucuk Tengiang adalah lukisan yang diukir berbentuk seperti akar pakis yang terletak pada dinding bagian bawah rumah siwaluh jabu. Contoh lukisan Pucuk Tenggiang dapat kita lihat pada gambar dibawah ini

Gambar 2: Pucuk Tenggiang Sumber: Ir. M. Nawaiy Loebis dkk (2004: 127)

c. Tapak Raja Sulaiman yaitu berupa tali yang terbuat dari ijuk yang diukir pada dinding rumah adat Karo, Gantang Beru-Beru, dan Ukat. Contoh lukisan Tapak Raja Sulaiman dapat kita lihat pada gambar di bawah ini

Gambar 3: Tapak Raja Sulaiman Sumber: Ir. M. Nawaiy Loebis dkk (2004: 121)

42

d. Embun Sikawiten adalah ukiren berbentuk awan yang berarak, di ukir pada tangkai pisau. Contoh lukisan Embun Sikawiten dapat kita lihat pada gambar di bawah ini

Gambar 4: Embun Sikawiten Sumber: Ir. M. Nawaiy Loebis dkk (2004: 121)

e. Keret-Keret Ketadu adalah ukiran yang berbentuk sejenis ulat hijau, di ukir pada Gantang Beru-Beru, dan Ukat (sendok nasi atau pun sayur). Contoh lukisan Keret-Keret Ketadu dapat kita lihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 5: Keret-Keret Ketadu Sumber: Ir. M. Nawaiy Loebis dkk (2004: 128)\

f. Ipen-Ipen adalah ukiran yang pola berbentuk gigi, diukir pada Ciken (tongkat). Contoh lukisan Ipen-Ipen dapat kita lihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 6: Ipen-Ipen

g. Lukisan Tonggal yaitu gambar tunggal atau satu-satunya, diukir pada busan (tempat yang digunakan untuk menyimpan bibit padi atau jagung). Contoh Lukisan Tunggal dapat kita lihat pada gambar dibawah ini

Gambar 7: Lukisen Tonggal Sumber: Ir. M. Nawaiy Loebis dkk (2004: 128)

6. Seni Drama

Seni drama tergolong langka pada masyarakat Karo. Kalaupun ada biasanya berhubungan dengan tarian seperti Tari Mondong-Ondong yang berhubungan dengan drama Perlanja Sira (Pemikul garam), Tari Tungkat, dan Tari Guru.