1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tembakau merupakan salah satu komoditas perdagangan penting di dunia. Produk tembakau yang utama diperdagangkan adalah daun tembakau dan rokok. Tembakau dan rokok merupakan produk bernilai tinggi, sehingga bagi beberapa negara termasuk Indonesia berperan dalam perekonomian nasional, yaitu sebagai salah satu sumber devisa, sumber penerimaan pemerintah melalui cukai (pajak), sumber pendapatan petani dan lapangan kerja masyarakat (usaha tani dan pengolahan rokok). Tembakau adalah jenis komoditi yang dikenakan cukai oleh negara. Pemungutan cukai tembakau tersebut dilakukan dengan cara yang legal, didasarkan pada peraturan Perundang-Undangan.

Industri Hasil Tembakau (IHT) secara umum merupakan penyumbang cukai terbesar di berbagai negara penghasil tembakau di dunia. Di Indonesia, industri rokok dari hasil tembakau menyumbang dengan nilai industri Rp 248 triliun, kontribusi pajaknya sangat besar mencapai Rp 131 triliun pada tahun 2015, artinya kontribusi pajak mencapai 52,7 persen. Sementara industri dan BUMN hanya mampu berkontribusi senilai 8,5 persen. Sebagai perbandingan dari rasio Cukai Hasil Tembakau (CHT) di berbagai negara, Indonesia paling tinggi 8,4 persen dibanding negara lain. Australia hanya sebesar 2,3 persen dan Singapura 2,1 persen. Berdasarkan

2 gambaran tersebut, maka pada dasarnya penerimaan cukai dari IHT berupa rokok memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan perannya sebagai salah satu sumber dana pembangunan.

Hampir seluruh produksi daun tembakau digunakan untuk produksi rokok domestik dan produk-produk tembakau lainnya. Pendapatan negara melalui CHT diterima dengan cara menerapkan cukai terhadap IHT. Penerimaan negara dari CHT yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil CHT dan provinsi penghasil tembakau sesuai dengan kriteria tertentu. Pemberian dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pemerintah daerah pada saat sekarang diberikan kewenangan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dijelaskan bahwa, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Artinya, pemerintah daerah mempunyai kewenangan menentukan penggunaan dana untuk berbagai program kegiatan. Diharapkan dengan adanya peraturan tentang otonomi daerah, pemerintah daerah mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat serta dapat segera menentukan prioritas utama permasalahan yang dibutuhkan masyarakat.

3 Salah satu bentuk dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ialah dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai salah satu bentuk timbal balik atas kontribusi pemerintah daerah terhadap pemasukan negara, tujuan dari pemberian dana perimbangan yaitu agar terjadi keadilan dalam hal pembagian hasil pengolahan dan pemanfaatan sumber-sumber daya alam yang menghasilkan pemasukan keuangan negara.

Salah satu wujud dari dana perimbangan adalah dana bagi hasil, yaitu dana yang didapatkan pemerintah daerah dari bagi hasil sumber pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. Salah satu dana bagi hasil bersumber dari pajak adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH-CHT adalah bagian dari anggaran transfer ke daerah dalam belanja negara, dibagikan kepada provinsi penghasil CHT dan provinsi penghasil tembakau berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah.

Menurut Pasal 66A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008 Tahun 2008, diatur bahwa penerimaan negara dari CHT yang dibuat di Indonesia dialokasikan sebesar 2% (dua persen) kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau dan provinsi penghasil tembakau. Dalam Peraturan

4 Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan CHT dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi DBH-CHT, digunakan untuk mendanai kegiatan: peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan IHT, pembinaan sosial, sosialisasi di bidang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Dalam PMK tersebut dijelaskan kegiatan sesuai dengan pengembangan industri di sektor tembakau dan penanggulangan dampak yang ditimbulkan dari rokok. Apabila terindikasi adanya penyalahgunaan alokasi DBH-CHT dapat diberikan sanksi administratif berupa penangguhan sampai dengan penghentian penyaluran DBH-CHT.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) walaupun bukan sentra IHT namun demikian pertumbuhan daerah dari industri tembakau rata-rata meningkat secara signifikan. Ini berarti provinsi DIY berkontribusi terhadap pemasukan pemerintah pusat dan memiliki potensi pada bidang industri pengolahan tembakau menjadi produk yang biasa dikenal dengan rokok. Pendapatan DIY dari cukai hasil tembakau dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir menempati posisi lima besar dari provinsi penerima DBH-CHT di Indonesia. Pada tahun 2009, lima provinsi penerima terbesar tersebut meliputi: Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sumatera Barat. Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, meliputi: Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

5 Provinsi DIY sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 terus mengalami kenaikan penerimaan DBH-CHT yang relatif stabil. Realisasi penerimaan DBH-CHT di DIY dari tahun 2009 sebesar Rp 9.182.940.000,- pada tahun 2010 sebesar Rp 18.101.290.644,- pada tahun 2011 sebesar Rp 19.815.882.991.000,- pada tahun 2012 sebesar Rp 18.425.083.879.000,- pada tahun 2013 sebesar Rp 20.144.624.718.000,- pada tahun 2014 sebesar Rp 21.365.353.208,- dan pada tahun 2015 realisasinya sebesar Rp 23.808.840.000.000,-. DBH-CHT merupakan salah satu potensi besar dalam peningkatan pendapatan daerah, dilihat dari tingkat pengalokasiannya yang terus bertambah.

Pengalokasian DBH-CHT dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi DIY diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah dari cukai hasil tembakau serta sejalan untuk mendanai kegiatan berkaitan dengan pengembangan di sektor tembakau. Pengalokasian harus didasarkan kepada karakteristik daerah dan penggunaan untuk setiap kegiatan harus jelas agar pemanfaatannya tepat guna. Selama ini kepala daerah di DIY mengalami kesulitan dalam menggunakan DBH-CHT dikarenakan belum ada ketentuan yang mengatur hal tersebut.

Ketentuan penggunaan DBH-CHT sudah jelas tercantum dalam PMK dan peruntukannya sudah sesuai untuk mendanai kegiatan berkaitan dengan pengembangan di sektor tembakau. Hanya saja ketentuan penggunaan PMK saat ini masih bersifat umum terkait belum ada aturan yang mengatur penggunaan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan

6 karakteristik daerah dan besaran persentase alokasi dana yang diperuntukan untuk mendanai kegiatan agar mempermudah kepala daerah dalam mengalokasikan dana.

Selain itu, selama ini hukum pelaksanaan penggunaan DBH-CHT dari pemerintah pusat dinilai longgar dan sanksi masih berupa penghentian penyaluran DBH-CHT, sehingga rawan terjadi penyalahgunaan dana. Sebagai contoh kasus yang terjadi di NTB mengenai penyimpangan pada penyaluran DBH-CHT sejak tahun 2010 hingga saat penulisan ini kasusnya masih berlarut-larut dan masih dalam penanganan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.

Penyimpangan terhadap penggunaan DBH-CHT secara normatif merupakan penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan DBH-CHT terlebih hingga merugikan negara. Hal tersebut secara normatif masuk kategori tindak pidana korupsi. Sehingga, seharusnya sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang DBH-CHT adalah sanksi pidana, bukan sanksi administratif. Maka wajar bila para pejabat eksekutif daerah tidak merasa terlalu khawatir ketika keliru manafsir aturan tersebut dalam setiap tingkatan pelaksanaannya.

Penelitian ini penting dilakukan ditinjau seberapa besar pemanfaatan DBH-CHT di DIY sebagai dana publik agar pengalokasiannya sesuai, penggunannya tepat sasaran, dan tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan DBH-CHT. Maka penulis ingin membahas lebih jauh laporan studi lapangan dalam bentuk Tugas Akhir dengan judul

7 “ANALISIS PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka muncul pertanyaan sebagai rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta mengalokasikan dan menggunakan DBH-CHT tahun 2015 dilihat dari pemanfaatannya untuk mendanai kegiatan sesuai dengan karakteristik daerah?

2. Apakah terjadi penyimpangan alokasi DBH-CHT di DIY tahun 2015? 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengalokasian dan penggunaan DBH-CHT di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 dengan memperhatikan karakteristik setiap daerah.

2. Untuk mengetahui pengelolaan DBH-CHT di DIY apakah terindikasi adanya penyimpangan di tahun 2015.

1.4 Manfaat Penelitian 1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Diploma Tiga (D3) untuk memperoleh gelar Ahli Madya dalam bidang Akuntansi, dan juga menambah wawasan dan pengetahuan penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti

8 perkuliahan di Departemen Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada.

2. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan penambah wawasan bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan, dengan demikian diharapkan dapat menentukan kebijakan dengan tepat. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi masukan dan kebijakan pemerintah daerah agar mampu menciptakan kestabilan dan keadilan bagi masyarakat termasuk petani tembakau dan IHT.

3. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau studi banding bagi mahasiswa atau pihak yang melakukan penelitian sejenis. Disamping itu, guna meningkatkan keterampilan, memperluas wawasan yang akan membentuk mental mahasiswa sebagai bekal memasuki dunia kerja.

1.5 Kerangka Penulisan

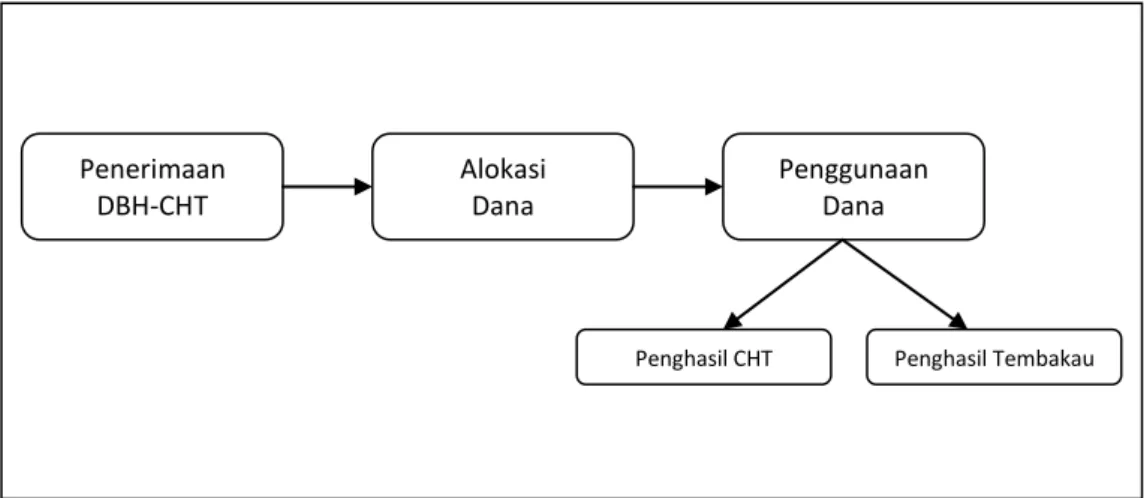

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dibuat kerangka konseptual untuk memudahkan alur dalam penelitian mengenai pengalokasian dan penggunaan DBH-CHT di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015. Diawali dengan penerimaan DBH-CHT di DIY TA 2015, dalam pengalokasian dan penggunaan DBH-CHT didasarkan kepada bagaimana peluang DBH-CHT di DIY untuk mendanai kegiatan berkaitan pengembangan di sektor tembakau, dengan memperhatikan karakteristik

9 daerah, yaitu penghasil CHT dan penghasil tembakau. Penulis ingin meneliti pengalokasian dan penggunaan DBH-CHT di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mendanai kebutuhan dan prioritas daerah. Dengan mengetahui hasil analisis diharapkan dapat mengetahui jumlah alokasi dan ketepatan dalam penggunaan dana.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas beberapa unsur, antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka penulisan, dan sistematika penulisan Tugas Akhir.

Penerimaan DBH-CHT

Penghasil CHT Penghasil Tembakau

Penggunaan Dana Alokasi

Dana

10 BAB II : GAMBARAN UMUM PENULISAN

Bab ini terdiri dari empat bagian: pertama, penulis akan menguraikan deskripsi dari topik penulisan. Kedua, berisi pendokumentasian dan pengkajian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama. Ketiga, mengenai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang diteliti. Landasan teori ini berisi teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Keempat, metode penelitian yang menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta jenis dan/atau sumber data.

BAB III : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian. Menguraikan tentang deskripsi data penelitian dan penjelasan tentang hasil dari analisis.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang dua hal yaitu, simpulan yang berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang langsung diturunkan dari analisis pada bagian sebelumnya, dan saran yang diberikan penulis untuk instansi pemerintahan sesuai dengan pembahasan.