PROSPEK PENGEMBANGAN POTENSI BAHAN GALIAN

PADA WILAYAH BEKAS TAMBANG TIMAH DAN EMAS ALUVIA

LOleh

Sabtanto Joko Suprapto

Kelompok Program Penelitian konservasi

ABSTRAK

Kurun waktu panjang kegiatan pertambangan di banyak wilayah telah meninggalkan bekas tambang yang pengakhirannya disebabkan oleh berbagai latar belakang. Pada kegiatan operasi produksi tambang tidak selalu semua bahan galian dapat tertambang, terolah dan termanfaatkan. Selain itu pengakhiran tambang tidak selalu diakibatkan oleh telah habisnya sumber daya atau cadangan bahan galian. Beberapa wilayah bekas tambang yang masih potensial untuk dikembangkan kandungan bahan galiannya dapat dijumpai di beberapa lokasi di Indonesia, bahkan sebagian telah dikembangkan kembali untuk wilayah usaha pertambangan.

Peningkatan harga dan kebutuhan komoditas tertentu menyebabkan potensi pada wilayah bekas tambang yang semula tidak dimanfaatkan menjadi bernilai ekonomi untuk diusahakan. Bahan galian potensial pada wilayah bekas tambang dapat berupa tailing yang masih mengandung bahan berharga, maupun cebakan dalam kondidi insitu.

PENDAHULUAN

Kegiatan pertambangan di Indonesia telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Pertambangan emas talah berlangsung sejak jaman Hindu dan berlanjut pada masa penjajahan Belanda. Emigran dari China juga telah melakukan penambangan emas pada beberapa ratus tahun yang lalu khusunya emas aluvial. Indonesia sebagai produsen timah putih terbesar dunia, mengalami pasang surut dalam pengusahaan pertambangan timah putih. PT. Timah yang merupakan produsen timah terbesar, pada awal tahun 1990an melakukan restrukturisasi dengan melakukan penciutan jumlah karyawan serta melepas sebagian wilayah izin usaha pertambangannya. Akan tetapi dengan meningkatnya harga timah di pasaran dunia pada beberapa tahun terakhir, serta masih banyaknya sumberdaya timah yang masih tersisa di alam, maka bekas wilayah usaha pertambangan timah yang telah ditutup sebagian kembali diusahakan oleh pelaku usaha pertambangan timah maupun masyarakat.

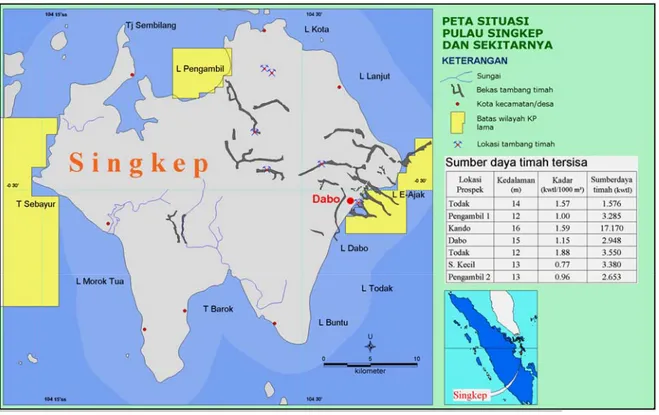

Pengusahaan timah telah berlangsung sekitar 200 tahun, yaitu sejak pendudukan oleh Belanda. Setelah kemerdekaan, pengusahaan dilanjutkan oleh PT. Timah dan PT. Koba Tin, yang menjalankan operasinya terutama di Pulau

Karimun, Kundur, Singkep, Belitung, dan Bangka, penambangan dilakukan baik di darat maupun lepas pantai.

Prospek pengusahaan timah masih cukup menjanjikan, banyak perusahaan lokal yang mulai melakukan usaha pertambangan timah putih. Bahkan penambangan oleh masyarakat setempat dengan peralatan sederhana marak dilakukan di wilayah pulau-pulau penghasil timah tersebut di atas.

Wilayah bekas tambang dapat berpotensi masih mengandung bahan komoditas utama, mineral ikutan, dan bahan galian lain. Beberapa wilayah bekas tambang terutama bekas kegiatan penambangan pada masa pendudukan Belanda dan wilayah bekas tambang dari kegiatan penambangan oleh masyarakat dan PETI dapat diusahakan kembali oleh para pelaku usaha pertambangan, baik untuk memanfaatkan sisa bahan galian utama yang pernah diusahakan sebelumnya, mineral ikutan, maupun bahan galian lainnya.

Mineral mengandung unsur tanah jarang sebagai mineral ikutan dari komoditas utama emas dan timah aluvial, berpeluang besar untuk diusahakan sebagai produk sampingan yang dapat memberikan nilai tambah signifikan dari seluruh potensi bahan galian.

Potensi emas aluvial yang relatif melimpah yang dapat dijumpai tersebar di sebagian pulau-pulau besar di Indonesia, serta Jalur Timah Asia Tenggara yang mengandung sebagian besar sumber daya timah dunia melewati wilayah Indonesia mulai dari Kepulauan Karimun Singkep sampai Bangka Belitung merupakan potensi strategis untuk dikembangkan.

KEPROSPEKAN WILAYAH BEKAS TAMBANG TIMAH DAN EMAS ALUVIAL

Wilayah Bekas Tambang Timah

Timah putih (Sn) adalah logam berwarna putih keperakan, dengan kekerasan yang rendah, berat jenis 7,3, serta mempunyai sifat konduktivitas panas dan listrik yang tinggi. Logam timah putih bersifat mengkilap dan mudah dibentuk. Timah diperoleh terutama dari mineral kasiterit yang terbentuk sebagai oksida, tidak mudah teroksidasi, sehingga tahan karat.

Pada tahun lima puluhan, timah putih pernah menjadi komoditas hasil tambang kedua setelah minyak, yang memberikan kontribusi kepada pendapatan negara. Meskipun sejarah pertambangan timah telah berlangsung lebih dari dua ratus tahun, potensi sumber daya timah masih prospektif untuk diusahakan. Usaha pertambangan timah mulai dari kegiatan eksplorasi sampai pemasaran, masih berlangsung intensif, meskipun kegiatan usaha tersebut telah berlangsung cukup lama di Indonesia. Pertambangan timah masih memerlukan kegiatan eksplorasi untuk penemuan cadangan baru, khususnya endapan lepas pantai. Sumber daya dan cadangan yang telah terungkap belum mewakili keseluruhan endapan lepas pantai terutama yang berada pada kedalaman > 50 meter, serta potensi kadar rendah yang sehubungan dengan kenaikan harga yang tinggi menjadi berpotensi ekonomi.

Potensi timah putih di Indonesia tersebar sepanjang kepulauan Riau termasuk Singkep sampai Bangka Belitung, serta terdapat di daratan Riau, yaitu di Kabupaten Kampar dan Rokan Ulu. Sumber daya timah putih yang telah diusahakan merupakan endapan sekunder, baik terdapat sebagai tanah residu dari cebakan primer, aluvial darat, maupun sebagai endapan lepas pantai. Mineral yang terkandung di dalam bijih timah berupa kasiterit sebagai mineral utama, dengan

mineral ikutan seperti pirit, kuarsa, zirkon, ilmenit, senotim, dan monasit. Mineral-mineral ikutan pada bijih timah akan terpisahkan pada proses pengolahan, sehingga berpotensi menjadi produk sampingan (Gambar 1).

Pengakhiran kegiatan pertambangan timah seperti terjadi di beberapa lokasi pada masa lalu tidak semuanya akibat habisnya sumber daya timah. Bijih timah yang tersisa diperkirakan masih potensial untuk kembali diusahakan, dan oleh masyarakat serta pengusaha setempat beberapa tahun terakhir kembali diusahakan (Gambar 6). Penambangan timah putih lepas pantai pada masa lalu menggunakan kapal keruk yang mempunyai kapasitas dapat menjangkau kedalaman 15-50 meter. Sumber daya timah putih dengan sebaran berada pada kedalaman dari permukaan air lebih dari 50 meter atau kurang dari 15 meter tidak tertambang dan masih tersisa (Gambar 5).

Kecenderungan harga yang terus meningkat disertai konsumsi dunia yang meningkat juga, mengakibatkan cut off grade (CoG) cenderung menurun, oleh karena itu sumber daya timah dengan kadar rendah yang pada masa lalu tidak ekonomis diusahakan, dapat menjadi cadangan yang mempunyai nilai ekonomi. Peningkatan jumlah status sumber daya menjadi cadangan tersebut dapat memberikan peluang pengembangan cebakan timah yang pada beberapa wilayah telah dilakukan pengakhiran tambang (Gambar 2 dan 4).

Penambangan dan pengolahan oleh masyarakat yang cenderung hanya mengambil kasiterit, tidak optimal, mengingat komoditas dari mineral ikutan terbuang bersama tailing. Pengolahan dengan proses pemisahan menggunakan peralatan yang lengkap akan memberikan nilai tambah berupa mineral ikutan yang terproses dan terpisahkan menjadi komoditas produk sampingan.

Kebutuhan dunia akan timah putih yang terus meningkat, yang dilatarbelakangi oleh pengurangan penggunaan timah hitam di negara maju, dan peningkatan konsumsi untuk berbagai kebutuhan telah memberikan dampak kenaikan harga yang sigifikan dan cenderung masih terus meningkat. Tailing yang semula dianggap sudah tidak mempunyai kandungan mineral berharga yang signifikan untuk diusahakan, sebagian

kembali digali dan diolah kandungan timahnya (Gambar 3).

Produksi timah Indonesia yang tinggi, tidak seluruhnya dalam bentuk logam timah. Belum seluruh timah yang dihasilkan dilakukan peleburan menggunakan smelter yang ada di dalam negeri. Kapasitas peleburan yang belum mampu menampung seluruh produksi pasir timah, maka masih memerlukan lagi peningkatan kapasitas smelter atau pembangunan smelter timah yang baru.

Indonesia sebagai eksportir timah terbesar dunia mempunyai peluang untuk menjaga atau mengendalikan harga timah putih di pasar dunia. Hal ini perlu dikelola secara optimal untuk menjaga dan melindungi kegiatan usaha pertambangan agar dapat menghasilkan konstribusi pada pembangunan yang lebih optimal.

Wilayah Bekas Tambang Emas

Cebakan emas aluvial di Indonesia terdapat terutama pada pulau-pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Sebaran emas aluvial berada pada permukaan atau dekat permukaan, dengan spesifik emas berupa warna dan kilap yang sangat menarik, sehingga keberadaan emas aluvial mudah dikenali, dan umumnya mudah ditemukan dan diusahakan oleh masyarakat setempat.

Emas sebagai salah satu komoditas tambang sudah dikenal dan diusahakan di Indonesia sejak lebih dari seribu tahun yang lalu. Pendatang dari Cina telah menambang cebakan emas aluvial di Kalimantan pada abad keempat. Kegiatan tambang dalam dan tambang aluvial marak dilakukan oleh emigran Hindu dan masyarakat setempat di Sumatera dan Sulawesi Utara. Tercatat pada manuskrip Cina berumur lebih dari 1000 tahun, yang telah menggambarkan kekayaan emas di Kepulauan Indonesia serta tentang adanya beberapa tambang emas (Van Leeuwen, 1994). Cebakan emas aluvial di Daerah Monterado, Kalimantan Barat pernah diusahakan oleh pendatang dari Cina pada awal abad 18 (Keyser & Sinay, 1993). Prospek di daerah Sungai Gambir, Bungotebo, Jambi, pada tahun 1992, setelah dilakukan pengupasan lapisan penutup berupa

lempung dengan ketebalan sekitar dua meter, pada lapisan kaya emas di bawahnya dijumpai keramik Cina berupa cawan, sehingga ada kemungkinan prospek tersebut pernah diusahakan. Demikian juga cebakan emas di Daerah Meulaboh, NAD, dan Logas, Riau, pernah ditambang pada masa pendudukan Belanda dan Jepang (Van Leeuwen, 1994).

Cebakan emas aluvial dicirikan oleh kondisi endapan sedimen bersifat lepas dengan kandungan logam emas berupa butiran, dapat ditambang dan diolah dengan cara pemisahan emas secara fisik, menggunakan peralatan sederhana. Optimalisasi pemanfaatan potensi emas aluvial dapat dilakukan dengan menyesuaikan kelayakan sekala usaha yang tepat sesuai dengan dimensi cebakan. Cebakan dengan dimensi relatif kecil tidak bisa menggunakan peralatan berat tetapi dapat dikembangkan untuk pertambangan sekala kecil atau pertambangan rakyat menggunakan peralatan sederhana.

Cebakan emas letakan/ aluvial dapat dijumpai berupa tanah lapukan dari cebakan bijih emas primer (eluvial), endapan koluvial, endapan fluviatil dan endapan pantai.

Cebakan emas koluvial mempunyai pemilahan buruk, fragmen penyusun berukuran bervariasi hingga dapat mencapai ukuran bongkah. Penyebaran pada daerah sempit di sekitar tekuk lereng perbukitan. Pada alur sungai stadia muda, cebakan emas aluvial dapat dijumpai berupa sebaran sempit pada sepanjang badan sungai, dengan fragmen penyusun umumnya berukuran kasar, sebagian besar mengandung bongkah. Pada endapan fluviatil stadia dewasa sampai tua dapat dijumpai cebakan emas dengan sebaran luas. Ketebalan aluvial mengandung emas dapat mencapai beberapa meter, lebar beberapa ratus meter dan panjang beberapa kilometer.

Selain umumnya terdapat pada endapan berumur Resen - Kuarter, cebakan emas letakan dapat dijumpai juga pada batuan lebih tua berupa konglomerat, seperti contoh konglomerat alas mengandung emas yang dijumpai di daerah Topo, Nabire, Papua.

Cebakan emas aluvial yang umum ditemukan di Indonesia adalah dalam bentuk endapan kipas

aluvial, endapan gravel bars, endapan channel, endapan dataran banjir, dan endapan pantai. Bahan galian yang terkandung pada cebakan emas aluvial, selain emas sebagai komoditas utama, terdapat mineral/ bahan ikutan yang kemungkinan berpotensi ekonomis. Mineral/ bahan ikutan tersebut sebagai matriks maupun fragmen dari endapan aluvial (Tabel 1).

Berdasarkan hasil eksplorasi pada beberapa daerah prospek, sumber daya yang terbentuk pada setiap daerah prospek menunjukkan kuantitas kurang dari 10 ton emas (Suprapto, 2007).

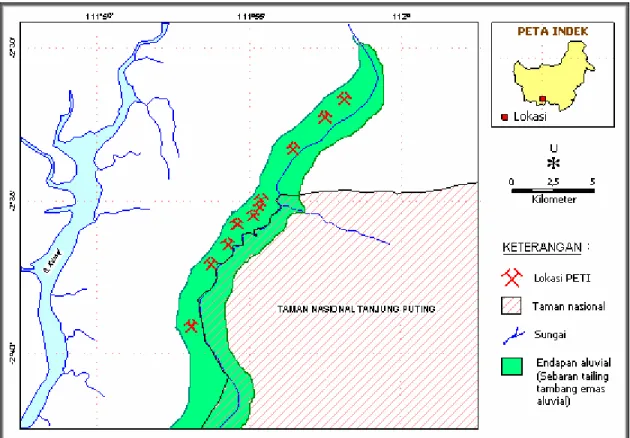

Sumber daya emas aluvial pada beberapa daerah prospek, umumnya telah dimanfaatkan, baik oleh pelaku usaha pertambangan maupun masyarakat. Kegiatan penambangan sebagian masih berlangsung sampai saat ini, sehingga sumber daya emas aluvial tersisa dalam kondisi insitu berjumlah relatif sedikit. Akan tetapi mengingat perkembangan kebutuhan komoditas tertentu seperti zirkon dan pasir besi yang terkandung juga sebagai mineral/ bahan ikutan pada cebakan emas aluvial, maka bahan galian pada beberapa wilayah bekas tambang emas aluvial, khususnya yang tersisa dalam bentuk tailing, dapat diolah kembali untuk memperoleh mineral/bahan ikutannya yang pada masa lalu belum mempunyai nilai ekonomis (Gambar 9 dan 10).

Kegiatan penambangan dan pengolahan emas aluvial oleh masyarakat, umumnya tanpa upaya memanfaatkan mineral ikutan, sehingga terbuang bersama tailing.

Wilayah bekas tambang Monterado di Kabupaten Bengkayang, Kalbar, dengan luas wilayah bekas tambang sekitar 3.084 Ha. Sumber daya emas pada tailing sebesar 83.268.000 m3 @51 mg/m3, atau 42,4 ton logam emas. Sumber daya emas aluvial insitu di hulu Sungai Raya yang belum ditambang sebesar 4.626.000 m3 @ 136 mg/m3 atau 0,629 ton logam emas (Gambar 8).

Daerah bekas tambang Sekonyer sebelumnya merupakan wilayah pertambangan rakyat dan PETI, yang melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan tanpa diikuti dengan upaya reklamasi lahan, sehingga meninggalkan tailing masih dalam keadaan terbuka yang tidak ditimbun dengan tanah penutup. Pada tailing terdapat mineral ikutan bernilai ekonomi, yaitu zirkon, dan

masih mengandung emas. Pengolahan tailing untuk mendapatkan kandungan zirkon yang dilakukan oleh masyarakat masih menghasilkan juga emas sebagai hasil sampingan (Rohmana dan Gunradi, 2006)

Kandungan mineral ikutan berupa zirkon pada tailing tambang emas aluvial, di beberapa daerah prospek di Kalimantan telah diusahakan, di antaranya bekas tambang emas aluvial di S. Sekonyer (Rohmana dan Gunradi, 2006) sebaran tailing seluas 3.777 Ha, volume 94.425.000 m3 @ 894 gr/m3 zirkon, dari pengolahan oleh tambang rakyat telah dihasilkan ± 50.968 ton zirkon, sumber daya zirkon yang masih tersisa ± 33.979 ton. Kandungan emas pada tailing @ 1,986 mg/m3, sumber daya emas pada tailing sebesar ± 187 kg berpotensi menjadi produk sampingan dari pengolahan zirkon (Gambar 10).

Selain perolehan zirkon, tailing tambang emas aluvial telah dimanfaatkan juga kandungan pasir besinya, batu mulia berupa fragmen silika, untuk batu cincin, serta pemanfaatan tailing sebagai sirtu untuk bahan bangunan (Gambar 9).

Sumber daya emas aluvial pada beberapa daerah prospek, umumnya telah dimanfaatkan, baik oleh pelaku usaha pertambangan maupun masyarakat. Kegiatan penambangan sebagian masih berlangsung sampai saat ini, sehingga sumber daya emas aluvial tersisa dalam kondisi insitu berjumlah relatif sedikit (Gambar 8). Akan tetapi mengingat perkembangan kebutuhan komoditas tertentu seperti zirkon dan pasir besi yang terkandung juga sebagai mineral/ bahan ikutan pada cebakan emas aluvial, maka bahan galian pada beberapa wilayah bekas tambang emas aluvial, khususnya yang tersisa dalam bentuk tailing, dapat diolah kembali untuk memperoleh mineral/bahan ikutannya yang pada masa lalu belum mempunyai nilai ekonomis (Gambar 10). KESIMPULAN

Pertambangan timah dan emas yang telah berlangsung di Indonesia dalam kurun waktu panjang, dengan pasang surut kegiatan usahanya menyebabkan wilayah bekas tambang yang banyak dijumpai di beberapa daerah masih mengandung komoditas bahan galian yang berpotensi diusahakan. Selain itu perkembangan teknologi penambangan dan pengolahan, perubahan harga di pasaran, serta kebutuhan

komoditas tertentu yang sebelumnya sama sekali tidak mempunyai nilai ekonomi, menyebabkan bahan galian tertinggal pada wilayah bekas tambang yang sebelumnya tidak ekonomis untuk diusahakan menjadi berpotensi ekonomi untuk diusahakan.

Sebaran kegiatan tambang rakyat dan PETI yang dapat dijumpai hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan kapasitas sarana penambangan dan pengolahan yang sangat terbatas berpotensi menyisakan bahan galian yang tidak terjangkau proses penambangan/penggalian, serta perolehan pengolahan yang rendah, tailing yang dihasilkan cenderung masih mengandung bahan galian berharga.

Bahan galian tersisa pada wilayah bekas tambang dapat berupa komoditas yang sama dengan yang diusahakan saat tambang masih aktif, atau berupa mineral ikutan, dan bahan galian lain yang pada saat tambang masih aktif belum diusahakan. Tailing pada wilayah bekas tambang rakyat dan PETI umumnya masih dibiarkan berada dipermukaan tanpa upaya reklamasi menutup dengan tanah dan tanaman, sehingga pengolahan kembali tailing tersebut dapat dilakukan tanpa proses pengupasan lapisan penutup.

Potensi unsur tanah jarang pada endapan timah dan emas aluvial berupa pasir monasit, xenotim dan zirkon, merupakan modal untuk pengembangan produk teknologi tinggi, khususnya dalam jangka panjang, sehingga meskipun belum mempunyai nilai ekonomi tinggi dapat disimpan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang.

Pemberdayaan bahan galian tertinggal pada wilayah bekas tambang, sejalan dengan kaidah konservasi dalam upaya untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari potensi yang ada.

ACUAN

Arif, R, Sutrisno, Jaenudin, J., 2006. Inventarisasi Bahan Galian Pada Bekas Tambang di Daerah Pulau Madang dan Logas, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi, Riau, Pusat Sumber Daya Geologi, Bandung.

Gunradi, R., dan Djunaedi, E.K., 2003. Evaluasi Potensi Bahan Galian pada Bekas Tambang dan

Wilayah PETI di Daerah Monterado, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral, Bandung

Keyser, F & Sinay, J.N., 1993. History of Geoscientific in West Kalimantan, Indonesia, Journal of Australian Geology & Geophysics, NSW.

Macdonald, E.H., 1983. Alluvial Mining, Chapman and Hall, New York

Rohmana dan Gunradi, R., 2006. Inventarisasi Bahan Galian Pada Wilayah PETI, Daerah Kotarawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Pusat Sumber Daya Geologi, Bandung

Rohmana, dan Suprapto, S.J., 2008. Penyelidikan Bahan Galian pada Wilayah Bekas Tambang, Pulau Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Pusat Sumber Daya Geologi, Bandung

Suprapto, S.J., 2007. Tinjauan Tentang Cebakan Emas Aluvial di Indonesia. Buletin Sumber Daya Geologi. Vol 2 Nomor 2-2007, Bandung

Van Leeuwen, T.M., 1994. 25 Years of Mineral Exploration and Discovery in Indonesia, Elsevier, Amsterdam

Widhiyatna, D., Pohan, M.P., Putra, C., 2006. Inventarisasi Bahan Galian Pada Wilayah Bekas Tambang, Pusat Sumber Daya Geologi, Bandung

Batuan Asal Mineral/ Bahan Ikutan Ultramafik dan

mafik

Kelompok mineral platina (PGM)

Granitoid, pegmatit dan greisen

Kasiterit, monasit, zirkon, rutil.

Basaltis Magnetit, ilmenit Sienitik dan

pegmatit

Zirkon, mineral tanah jarang termasuk uranium dan mineral mengandung thorium

Metamorfik

kontak-skarn Scheelite, rutil, korundum Kimberlit Intan

Metamorfik

tingkat tinggi Rutil, zirkon, gemstone Busur

serpentin Platinum, kromit, magnetit

Karbonatit

Rutil, ilmenit, magentit, mineral tanah jarang, uranium, niobium, thorium, zirkon

Beberapa jenis

batuan Aneka bahan

TABEL 1. Batuan asal endapan aluvial dan mineral/ bahan ikutan (modifikasi dari Macdonald,

1983)

GAMBAR 1. Persentase kandungan kasiterit dan mineral ikutan pada konsentrat pasir timah (Data

dari beberapa sumber)

GAMBAR 2. Endapan timah aluvial insitu pada wilayah bekas tambang di Singkep (Rohmana dkk,

2008)

GAMBAR 3. Tailing tambang timah yang kembali ditambang (Widhiyatna dkk, 2006)

GAMBAR 4. Penambangan di bekas pit timah

GAMBAR 5. Penambangan timah oleh masyarakat pada wilayah bekas KP PT. Timah di lepas pantai timur Pulau Singkep

GAMBAR 6. Sumber daya timah lepas pantai tersisa di beberapa daerah prospek Wilayah Bekas Tambang (Data dari beberapa sumber)

GAMBAR 7. Wilayah bekas tambang Monterado (Sumber data Gunradi dkk, 2003)

GAMBAR 8. Endapan aluvial mengandung emas di wilayah bekas tambang Monterado (Gunradi dkk, 2006)

Gambar 9. Tambang sirtu dari tailing tambang emas, Kuantan Sengingi (Arief dkk, 2006)

GAMBAR 10. Peta sebaran tailing tambang emas aluvial dan lokasi tambang zirkon (modifikasi dari Rohmana dan Gunradi, 2006)