Isu Strategis dan Permasalahan Perkotaan

Perumusan kebijakan dan strategi pengembangan perkotaan, pada dasarnya adalah mewujudkan visi tentang perkotaan yang kita harapkan akan dapat terjadi dalam 20-25 tahun. Perumusan visi tersebut didasarkan pada isu-isu utama yang dihadapi dalam pembangunan perkotaan pada saat ini. Isu-isu utama pembangunan perkotaan mencakup urbanisasi, kemiskinan, kualitas lingkungan hidup, kapasitas daerah untuk

pengelolaan kota, pertumbuhan antar kota yang belum seimbang, dan globalisasi.

1. Urbanisasi

Salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian adalah semakin banyaknya penduduk Indonesia yang tinggal di daerah perkotaan. Peningkatan jumlah penduduk perkotaan ini antara lain disebabkan karena semakin banyaknya penduduk dari daerah perdesaan yang menjadi penduduk kota. Berdasarkan perkiraan pada tahun 2025 jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan akan mencapai 60%. Sebaliknya jumlah penduduk di perdesaan semakin menurun.

Dilihat dari aspek fsik, urbanisasi di Indonesia ditandai oleh:

(1) Meluasnya wilayah perkotaan karena pesatnya perkembangan dan meluasnya daerah pinggiran terutama di kota-kota besar dan metropolitan di Indonesia,

(2) Meluasnya perkembangan fsik perkotaan di kawasan sub-urban yang telah ’mengintegrasi’ kota-kota yang lebih kecil di sekitar kota intinya dan membentuk konurbasi yang tak terkendali,

(3) Meningkatnya jumlah desa kota (desa yang tergolong daerah perkotaan). Berdasarkan hasil pengolahan data PODES 1999 dari 7.430 atau 10.87% dari seluruh desa di tahun 1980 adalah desa kota dan ini meningkat menjadi 12.293 atau 17.99% dari jumlah total desa di tahun 1999,

(4) Sebagian besar urbanisasi (30-40%) terjadi karena reklasifkasi (perubahan daerah rural menjadi daerah urban, terutama di Jawa),

(5) Propinsi-propinsi trans border (Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Utara) cenderung mempunyai persentase penduduk urban yang tinggi,

penduduk desa ke kota, melainkan juga mencakup proses ’pengkotaan’ kawasan perdesaan.

Peningkatan jumlah penduduk kota tentunya akan memberikan berbagai implikasi bagi pembangunan perkotaan. Dilihat dari sebaran penduduk perkotaan saat ini dan proyeksinya pada waktu mendatang, konsentrasi pertambahan penduduk kota terjadi di Pulau Jawa, yang hanya merupakan 7% dari lahan seluruh Indonesia.

Pengelompokan ini terutama terjadi di Jabodetabek (20% dari total penduduk perkotaan Indonesia). Hal ini menunjukkan adanya ’konsentrasi berlebihan’ dan tidak meratanya penyebaran penduduk perkotaan. Selain itu juga, terutama di kota-kota metropolitan, telah terjadi perkembangan fsik perkotaan yang telah ’mengintegrasi’ kota-kota yang lebih kecil di sekitar kota intinya dan membentuk konurbasi yang tak terkendali. Hal ini menyebabkan tidak efsiennya pelayanan kota serta menurunnya kinerja kota. Selain itu, hal tersebut juga berarti semakin dieksploitasinya sumber alam sekitarnya untuk mendukung dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas kehidupan kota. Selain daripada itu pada kenyataannya, kota (selain menjadi tempat konsentrasi penduduk) juga menjadi tempat dimana terjadi perusakan lingkungan, timbulnya polusi dan pemanfaatan sumberdaya alam yang terbesar.

terjangkau bagi pendatang maupun yang telah berada di kota;

5. Penyeimbangan perkembangan perkotaan agar tidak terjadi konsentrasi tujuan urbanisasi;

6. Pengendalian dan penataan kembali kota-kota metropolitan sehingga

dapat berfungsi kembali secara lebih efsien;

7. Pengelolaan dan peningkatan pembangunan kota-kota menengah dan

kecil agar terjadi peningkatan fungsinya;

8. Pengelolaan daerah pinggiran kota terutama di kota metropolitan dengan lebih seksama dan hati-hati;

9. Penanganan masalah pembangunan ekonomi perdesaan;

10. Pengoptimalan hubungan desa-kota yang sinergis untuk mengurangi

ketimpangan desa-kota dan mengurangi dorongan untuk pindah ke kota.

2. Kemiskinan di Perkotaan

Permasalahan lain yang timbul akibat urbanisasi adalah meningkatnya jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan, sehingga masalah kemiskinan perkotaan merupakan masalah krusial yang banyak dihadapi kota-kota di Indonesia. Yang paling mudah dan terlihat jelas dari wajah kemiskinan perkotaan ini adalah kondisi jutaan penduduk yang tinggal di permukiman kumuh dan liar. Kondisi kekumuhan ini menunjukkan seriusnya permasalahan sosial-ekonomi, politik dan lingkungan yang bermuara pada kondisi kemiskinan. Pengertian kemiskinan sendiri bermakna multi-dimensi dari mulai rendahnya pendapatan, kekurangan gizi dan nutrisi, tidak memperoleh pelayanan dasar yang memadai, tidak layaknya tempat tinggal, ketidakamanan, kurangnya penghargaan sosial, dan lain-lain.

Krisis ekonomi meningkatkan angka kemiskinan di daerah perkotaan. Penduduk perkotaan yang berada di bawah garis kemiskinan meningkat secara signifkan dari 7,2 juta (9,7 persen) menjadi 17,6 juta (22 persen) dari jumlah penduduk pada tahun 1998. Peningkatan jumlah penduduk miskin ini disebabkan oleh krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997. Angka tersebut kemudian menurun kembali pada tahun 2003 yaitu menjadi 13,6% atau 12,3 juta penduduk.

dan Nias, bencana alam di beberapa kawasan timur Indonesia serta kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang secara signifkan mempengaruhi eskalasi jumlah orang miskin di Indonesia.

Mengenai jumlah peduduk miskin di Indonesia ini terdapat beberapa variasi dengan perbedaan yang sangat menyolok. Data kemiskinan yang disusun BPS menyatakan terdapat sekitar 36 juta orang, sementara menurut laporan ADB pada awal tahun 2005 setidaknya ada penambahan jumlah orang miskin akibat tsunami di Indonesia sejumlah satu juta orang. Bahkan menurut data PT ASKES, jumlah orang miskin Indonesia pasca kenaikan BBM melambung hingga 54 juta orang. Sementara menurut Menneg PPN/Kepala Bappenas, angkanya telah meningkat mendekati 60 juta orang.

Walaupun telah berangsur-angsur diusahakan untuk mengentaskan atau mengurangi kemiskinan, dalam kurun waktu 10-15 tahun mendatang ini, kemiskinan masih tetap merupakan masalah penting sehingga perlu ditangani secara bersama-sama terutama di kawasan perkotaan. Harapannya adalah bahwa masalah ini semakin lama akan semakin dapat berkurang.

Masalah kemiskinan terkait erat dengan adanya ketimpangan baik ketimpangan antar golongan sosial ekonomi di perkotaan, ketimpangan antara perkotaan dan perdesaan, serta ketimpangan antar wilayah atau kawasan secara nasional.

Ketimpangan ini pada gilirannya tak dapat dilepaskan dari masalah-masalah sosial budaya.

Implikasi yang paling utama dalam kaitannya dengan penanganan masalah kemiskinan ini antara lain adalah perlunya meningkatkan:

1. Akses terhadap pelayanan dasar, terhadap lapangan pekerjaan, terhadap modal usaha dan informasi;

2. Akses pada perumahan permukiman yang layak dan terjangkau;

3. Penyerasian perkembangan antar golongan, antar kota, antara kota dan desa, serta antar wilayah atau kawasan;

4. Penanganan masalah-masalah sosial budaya yang sangat terkait dengan masalah kemiskinan.

3. Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan

lingkungan hidupnya harus baik, karena akan berpengaruh pada kualitas hidupnya.

Masalah yang terkait dengan kualitas lingkungan hidup dan pada akhirnya kualitas hidup masyarakat kota, meliputi aspek fsik seperti kualitas udara, air, tanah; kondisi lingkungan perumahannya seperti kekumuhan, kepadatan yang tinggi, lokasi yang tidak memadai serta kualitas dan keselamatan bangunannya; ketersediaan sarana dan prasarana serta pelayanan kota lainnya; aspek sosial budaya dan ekonomi seperti kesenjangan dan ketimpangan kondisi antar golongan atau antar warga, tidak tersedianya wahana atau tempat untuk menyalurkan kebutuhan-kebutuhan sosial budaya, seperti untuk berinteraksi dan mengejawantahkan aspirasi-aspirasi sosial budayanya; serta jaminan perlindungan hukum dan keamanan dalam melaksanakan kehidupannya. Kohesi sosial dan kesetaraan merupakan faktor penting dalam kualitas hidup di perkotaan.

Kekumuhan kota disebabkan karena sumberdaya yang ada di kota tidak mampu melayani kebutuhan penduduk kota. Kekumuhan kota bersumber dari kemiskinan kota, yang disebabkan karena kemiskinan warganya dan ketidak mampuan pemerintah kota dalam memberikan pelayanan yang memadai kepada warga masyarakatnya. Kemiskinan warga disebabkan karena tidak memiliki akses kepada mata pencaharian yang memadai untuk hidup layak, serta akses pada modal dan informasi yang terbatas. Kemiskinan ini akan berdampak pada kemampuan warga untuk membayar pajak yang diperlukan untuk membangun fasilitas dan infrastruktur umum di kawasannya.

Permasalahan utama prasarana dan sarana perkotaan (PSP) termasuk perumahan adalah tidak memadainya penyediaan dibandingkan dengan kebutuhan. Hal ini menyebabkan terbatasnya kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan PSP yang layak. Akibat dari keterbatasan penyediaan dibandingkan dengan kebutuhan, maka masyarakat yang berpenghasilan rendah justru harus membayar harga mahal untuk memperoleh pelayanan PSP tersebut. Berkaitan dengan perumahannya, mereka terpaksa menggunakan lahan-lahan secara liar dengan kualitas perumahan yang jauh di bawah standar.

harus memperhatikan daya dukungnya dengan mengendalikan perkembangan fsiknya dan menetapkan daerah daerah cadangan dan reservasi disertai dengan pelaksanaan

yang ketat. Kelestarian sumber daya alam merupakan hal yang terkait erat dengan pengembangan perkotaan sebagai suatu kesatuan ekosistem. Kesenjangan sosial merupakan permasalahan kota yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kenyamanan kota. Sumber dari kesenjangan sosial adalah

timpangnya kondisi kelompok masyarakat miskin dan masyarakat kaya di kota, yang disebabkan karena tidak adilnya akses bagi pemanfaatan sumber daya yang ada di kota, sehingga menyebabkan semakin terpinggirnya kelompok miskin.

Kesadaran akan warisan budaya juga sangat terabaikan. Pada beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, beberapa kawasan yang merupakan warisan budaya ada dalam keadaan rusak dan tidak terpelihara. Bahkan di beberapa kota kawasan warisan budaya tersebut dihancurkan untuk digantikan dengan bangunan modern yang lebih komersil. Pihak pemerintah kota yang bersangkutan sangat kurang memberikan perhatian, bahkan cenderung untuk menghilangkannya demi memperoleh keuntungan jangka pendek dengan mengubahnya menjadi kawasan komersil.

Dalam tata pergaulan internasional yang modern ini saat ini, kota yang tidak memiliki warisan budaya dianggap tidak memiliki sejarah dan tidak memiliki identitas.

4. Keamanan dan Ketertiban Kota

Beberapa teror bom yang terjadi di beberapa kota Indonesia akhir-akhir ini, seperti di Bali (tahun 2002 dan 2005), di Jakarta (Kedubes Filipina, Hotel JW Marriot, Kedubes Australia, dll) telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat perkotaan dan mengganggu jalannya perekonomian kota. Selain itu beberapa kota di Indonesia juga mengalami penurunan kualitas kehidupan dengan banyaknya terjadi kerusuhan yang disebabkan oleh konflik antar kelompok masyarakat, seperti di Poso, Palu, Ambon, Banda Aceh, Lhokseumawe, dan sebagainya.

dilakukan oleh masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang dirumuskan oleh pemerintah, terutama di kota-kota besar. Hal ini dapat terjadi karena berbagai hal seperti tidak adanya sosialisasi dari pemerintah, kurangnya pelibatan peran serta masyarakat dalam pembangunan,

Dengan adanya ketetapan untuk melaksanakan desentralisasi dan otonomi secara lebih mantap maka kesiapan daerah untuk mengelola pembangunan kota perlu menjadi perhatian utama. Kapasitas daerah yang perlu dipersiapkan meliputi:

kapasitas SDM; kapasitas dan struktur kelembagaannya; peraturan perundangan pendukung serta kemampuan pengelolaan pembiayaannya. Pemerintah Daerah ditantang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Untuk melaksanakan hal tersebut diperlukan antara lain kapasitas sumberdaya manusia yang cukup. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia ini meliputi kelompok eksekutif, legislatif dan pelaku lainnya seperti masyarakat dan dunia usaha.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah di era desentralisasi adalah keterbatasan kemampuan teknis dan profesional untuk menjaring aspirasi masyarakat. Dibidang Legislatif, banyak di antaranya yang memiliki keterbatasan dalam pendidikan formal serta pengalaman berpolitik. Pemahaman akan kebijakan dan kualitas perdebatan politik dapat dikatakan masih rendah. Pemerintah lokal memiliki kebutuhan yang sangat mendesak untuk membangun kapasitas lokal dalam hal perencanaan, perancangan rekayasa (engineering design), penganggaran, akuntansi, keuangan dan manajemen proyek. Pembangunan kapasitas lokal perlu diutamakan sehingga daerah dapat mendayagunakan sumberdaya yang ada untuk kebutuhan yang spesifk.

Kelembagaan dalam era pasca desentralisasi perlu memperoleh perhatian. Terutama karena kewenangan pengelolaan dan pembangunan kota ada di tingkat daerah. Dengan banyaknya fhak yang terkait dan bertanggung jawab akan pengelolaan dan pembangunan kota, koordinasi antara berbagai fhak ini menjadi sangat penting.

Terkonsentrasinya penduduk di daerah-daerah tertentu, khususnya di Jawa-Bali, membawa kondisi sebagai berikut:

Pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan, saat ini masih terpusat di Pulau Jawa-Bali. Pertumbuhan kota-kota menengah dan kecil, terutama di luar Jawa, berjalan lambat dan pembangunannya relatif tertinggal. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di perdesaan, umumnya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan yang tinggal di perkotaan. Hal ini ditambah dengan adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah, menumbuhkan urbanisasi yang tidak terkendali.

Pergerakan penduduk perkotaan terfokus pada beberapa tujuan saja, yang mengakibatkan adanya konsentrasi berlebihan pada penduduk di Pulau Jawa, khususnya Jabodetabek. Secara fsik, penyebaran penduduk yang tidak merata mengakibatkan meluasnya wilayah perkotaan, meluasnya daerah pinggiran, terutama di sekitar kota-kota besar dan metropolitan, meluasnya perkembangan fsik perkotaan di kawasan sub urban yang telah mengintegrasi kota-kota yang lebih kecil di sekitar kota intinya sehingga terjadi konurbasi.

Adanya eksploitasi sumber daya alam di kota-kota besar dan metropolitan untuk mendukung dan meningkatkan ekonominya serta memenuhi kebutuhan penduduknya. Selain itu, adanya konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan permukiman, perdagangan, dan industri. Hal ini mengurangi potensi persediaan pangan dan pada akhirnya mendorong penduduk perdesaan untuk pindah ke perkotaan.

Tidak optimalnya fungsi ekonomi perkotaan, terutama di kota-kota menengah dan kecil, akibat konsentrasi urbanisasi yang berlebihan dalam menarik investasi dan merangsang kegiatan-kegiatan produktif yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan, yang pada akhirnya dapat mengalihkan tujuan urbanisasi dari kota-kota besar dan metropolitan.

Kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan masih banyak yang tidak sinergis dengan kegiatan ekonomi di perdesaan. Peran kota yang diharapkan dapat menjadi motor pertumbuhan dan mendorong perkembangan di perdesaan, justru memberi dampak yang merugikan bagi wilayah perdesaan.

7. Globalisasi

Dalam era globalisasi ini, pembangunan perkotaan di Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk dapat bersaing di dunia internasional, seperti misalnya dalam kualitas dan kuantitas produk-produk nasional dan dapat masuk dalam pasar global.

Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan, kota-kota di Indonesia dapat bersaing dengan kota-kota lain di dunia, khususnya di bidang pertumbuhan ekonomi.

STRUKTUR KOTA

Struktur kota dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu struktur ekonomi kota dan struktur intern kota. Struktur ekonomi kota berkaitan dengan kegiatan ekonomi penduduk kota, sedang struktur intern kota berkaitan dengan struktur bangunan dan demografis.

Bagaimana struktur kota menurut kedua aspek tersebut ? Mari ikuti pemaparannya.

a. Struktur Ekonomi Kota

Wilayah kota menjadi tempat kegiatan ekonomi penduduknya di bidang jasa, perdagangan, industri, dan administrasi. Selain itu, wilayah kota menjadi tempat tinggal dan pusat pemerintahan. Kegiatan ekonomi kota dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut.

1) Kegiatan Ekonomi Dasar

Kegiatan ini meliputi pembuatan dan penyaluran barang dan jasa untuk keperluan luar kota atau dikirim ke daerah sekitar kota. Produk yang dikirim dan disalurkan berasal dari industri, perdagangan, hiburan, dan lainnya.

Kegiatan ini meliputi pembuatan dan penyaluran barang dan jasa untuk keperluan sendiri. Kegiatan ini disebut juga dengan kegiatan residensial dan kegiatan pelayanan. Kegiatan ekonomi kota dapat berupa industri dan kegiatan jasa atau fasilitas yang tidak memerlukan lahan yang luas. Kegiatan ini menyebabkan kota berpenduduk padat, jarak bangunan rapat, dan bentuk kota kompak.

Struktur kota dipengaruhi oleh jenis mata pencaharian penduduknya. Mata pencaharian penduduk kota bergerak di bidang nonagraris, seperti perdagangan, perkantoran, industri, dan bidang jasa lain. Dengan demikian, struktur kota akan mengikuti fungsi kota. Sebagai contoh, suatu wilayah direncanakan sebagai kota industri, maka struktur penduduk kota akan mengarah atau cenderung ke jenis kegiatan industri.

Pada kenyataan, jarang sekali suatu kota mempunyai fungsi tunggal. Kebanyakan kota juga merangkap fungsi lain, seperti kota perdagangan, kota pemerintahan, atau kota kebudayaan. Contoh: Yogyakarta selain disebut kota budaya tetapi juga disebut sebagai kota pendidikan dan kota wisata.

Di daerah kota terdapat banyak kompleks, seperti apartemen, perumahan pegawai bank, perumahan tentara, pertokoan, pusat perbelanjaan (shopping center), pecinan, dan kompleks suku tertentu. Kompleks tersebut merupakan kelompok-kelompok (clusters) yang timbul akibat pemisahan lokasi (segregasi).

Segregasi dapat terbentuk karena perbedaan pekerjaan, strata sosial, tingkat pendidikan, suku, harga sewa tanah, dan lainnya. Segregasi tidak akan menimbulkan masalah apabila ada pengertian dan toleransi antara pihak-pihak yang bersangkutan. Munculnya segregasi di kota dapat direncanakan ataupun tidak direncanakan. Kompleks perumahan dan kompleks pertokoan adalah contoh segregasi yang direncanakan pemerintah kota.

Bentuk segregasi yang lain adalah perkampungan kumuh/slum yang sering tumbuh di kota-kota besar seperti Jakarta. Rendahnya pendapatan menyebabkan tidak adanya kemampuan mendirikan rumah tinggal sehingga terpaksa tinggal di sembarang tempat. Kompleks seperti ini biasanya ditempati oleh kaum miskin perkotaan. Permasalahan seperti ini memerlukan penanganan yang bijaksana dari pemerintah.

b. Struktur Intern Kota

Mata pencaharian, status sosial, suku bangsa, budaya, dan kepadatan penduduk juga bermacam-macam. Selain aspek bangunan dan demografis, karakteristik kota dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti topografi, sejarah, ekonomi, budaya, dan kesempatan usaha. Karakteristik kota selalu dinamis dalam rentang ruang dan waktu.

Apabila dilihat sekilas wajah suatu kota, maka akan banyak susunan yang tidak beraturan. Akan tetapi, apabila diamati dengan cermat maka akan dijumpai bentuk dan susunan khas yang mirip dengan kota-kota lain.

Misalnya, kota A berbentuk persegi empat, kota B berbentuk persegi panjang, dan kota C berbentuk bulat. Begitu juga dalam susunan bangunan kota terjadi pengelompokan berdasarkan tata guna lahan kota.

Jadi, suatu kota memiliki bentuk dan susunan yang khas. Apabila kamu mengamati kota berdasarkan peta penggunaan lahan, maka kamu akan mendapatkan berbagai jenis zona, seperti zona perkantoran, perumahan, pusat pemerintahan, pertokoan, industri, dan perdagangan. Zona-zona tersebut menempati daerah kota, baik di bagian pusat, tengah, dan pinggirannya.

Zona perkantoran, pusat pemerintahan, dan pertokoan menempati kota bagian pusat atau tengah. Zona perumahan elite cenderung memiliki lokasi di pinggiran kota. Sedang zona perumahan karyawan dan buruh umumnya berdekatan dengan jalan penghubung ke pabrik atau perusahaan tempat mereka bekerja.

Beberapa teori tentang struktur kota dapat kamu ikuti pemaparannya sebagai berikut.

1) Teori Konsentris (Concentric Theory)

Teori konsentris dari Ernest W. Burgess, seorang sosiolog beraliran human ecology, merupakan hasil penelitian Kota Chicago pada tahun 1923. Menurut pengamatan Burgess, Kota Chicago ternyata telah berkembang sedemikian rupa dan menunjukkan pola penggunaan lahan yang konsentris yang mencerminkan penggunaan lahan yang berbeda-beda.

Burgess berpendapat bahwa kota-kota mengalami perkembangan atau pemekaran dimulai dari pusatnya, kemudian seiring pertambahan penduduk kota meluas ke daerah pinggiran atau menjauhi pusat. Zona-zona baru yang timbul berbentuk konsentris dengan struktur bergelang atau melingkar.

Berdasarkan teori konsentris, wilayah kota dibagi menjadi lima zona sebagai berikut.

Teori Kosentris

Teori Burgess sesuai dengan keadaan negara-negara Barat (Eropa) yang telah maju penduduknya. Teori ini mensyaratkan kondisi topografi lokal yang memudahkan rute transportasi dan komunikasi.

2) Teori Sektoral (Sector Theory)

sektorsektor daripada sistem gelang atau melingkar sebagaimana yang dikemukakan dalam teori Burgess. Hoyt juga meneliti Kota Chicago untuk mendalami Daerah Pusat Kegiatan (Central Business District) yang terletak di pusat kota. Ia berpendapat bahwa pengelompokan penggunaan lahan kota menjulur seperti irisan kue tar. Mengapa struktur kota menurut teori sektoral dapat terbentuk? Para geograf menghubungkannya dengan kondisi geografis kota dan rute transportasinya. Pada daerah datar memungkinkan pembuatan jalan, rel kereta api, dan kanal yang murah, sehingga penggunaan lahan tertentu, misalnya perindustrian meluas secara memanjang. Kota yang berlereng menyebabkan pembangunan perumahan cenderung meluas sesuai bujuran lereng.

Teori Sektoral (Sector Theory

3) Teori Teori Sektoral (Sector Theory)

Teori Sektoral (Sector Theory

Pertumbuhan kota yang berawal dari suatu pusat menjadi bentuk yang kompleks. Bentuk yang kompleks ini disebabkan oleh munculnya nukleus-nukleus baru yang berfungsi sebagai kutub pertumbuhan. Nukleus-nukleus baru akan berkembang sesuai dengan penggunaan lahannya yang fungsional dan membentuk struktur kota yang memiliki sel-sel pertumbuhan.

Nukleus kota dapat berupa kampus perguruan tinggi, Bandar udara, kompleks industri, pelabuhan laut, dan terminal bus. Keuntungan ekonomi menjadi dasar pertimbangan dalam penggunaan lahan secara mengelompok sehingga berbentuk nukleus. Misalnya, kompleks industri mencari lokasi yang berdekatan dengan sarana transportasi. Perumahan baru mencari lokasi yang berdekatan dengan pusat perbelanjaan dan tempat pendidikan.

Harris dan Ullman berpendapat bahwa karakteristik persebaran penggunaan lahan ditentukan oleh faktor-faktor yang unik seperti situs kota dan sejarahnya yang khas, sehingga tidak ada urut-urutan yang teratur dari zona-zona kota seperti pada teori konsentris dan sektoral. Teori dari Burgess dan Hoyt dianggap hanya menunjukkan contoh-contoh dari kenampakan nyata suatu kota.

4) Teori Konsektoral (Tipe Eropa)

Konsektoral type Eropa

5) Teori Konsektoral (Tipe Amerika Latin)

Teori konsektoral tipe Amerika Latin dikemukakan oleh Ernest Griffin dan Larry Ford pada tahun 1980 berdasarkan penelitian di Amerika Latin. Teori ini dapat digambarkan sebagai berikut.

6) Teori Poros

7) Teori Historis

Dalam teori historis, Alonso mendasarkan analisisnya pada kenyataan historis yang berkaitan dengan perubahan tempat tinggal penduduk di dalam kota. Teori historis dari Alonso dapat digambarkan sebagai berikut.

Pembangunan Kota Berkelanjutan

Definisi Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)

Keberlanjutan (sustainability) secara umum berarti kemampuan untuk menjaga dan mempertahankan keseimbangan proses atau kondisi suatu sistem, yang terkait dengan sistem hayati dan binaan. Dalam konteks ekologi, keberlanjutan dipahami sebagai kemampuan ekosistem menjaga dan mempertahankan proses, fungsi, produktivitas, dan keanekaragaman ekologis pada masa mendatang. Dalam perkembangannya seiring dengan kebutuhan menjaga keberlanjutan kehidupan manusia di bumi, masyarakat dunia diperkenalkan pada pemahaman mengenai pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Walaupun hingga kini secara ilmiah belum terbukti adanya kehidupan manusia yang tidak berkelanjutan, namun pada prinsipnya pembangunan berkelanjutan memiliki tujuan agar pemanfaatan sumberdaya alam dipertahankan pada laju dimana kelangkaan dan kepunahan sumberdaya alam bersangkutan tidak dihadapi oleh generasi mendatang. Dalam prinsip tersebut terkandung makna adanya batas atau limitasi keberlanjutan.

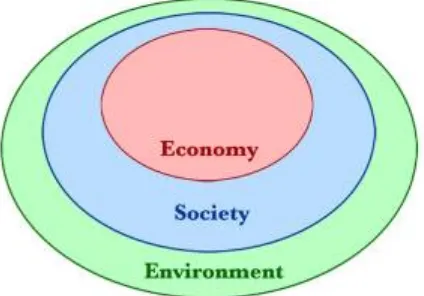

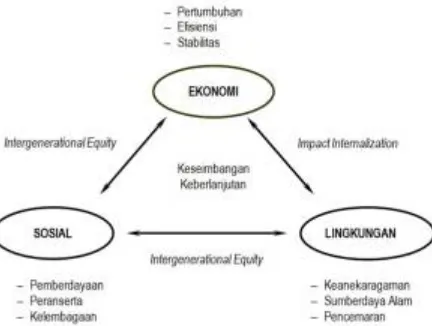

Sejak tahun 1980an, berkembang gagasan mengenai format kehidupan berkelanjutan sebagai perwujudan kesadaran kolektif akan keterbatasan sumberdaya alam dan lingkungan menopang kehidupan manusia pada masa mendatang. Pada tahun 1989, World Commission on Environment dan Development (WCED) mempublikasikan Brundtland Report dalam dokumen Our Common Future mengenai pembangunan berkelanjutan yang selanjutnya dikenal dan diterima secara luas sebagai basis mengatur tata kehidupan dunia yang lebih berkelanjutan. Keberlanjutan (sustainability) didefinisikan sebagai “memenuhi kebutuhan pada masa kini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi pada masa mendatang” (to meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs). Prinsip penting lainnya dari definisi Brundtland Commission adalah kepentingan mengintegrasikan tiga pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam mencapai tujuan keberlanjutan.

Walaupun demikian, definisi Brundtland Commission secara universal masih diinterpretasikan secara beragam dengan berbagai makna. Yang paling mendasar adalah kenyataan bahwa sebagian mengartikan definisi Brundtland Commission sebagai proses dan sebagian lainnya sebagai tujuan dari suatu fakta atau nilai. Hal ini menjadi penting dalam menerapkan dan mengaplikasikan prinsip berkelanjutan bagi suatu kepentingan, dimana dibutuhkan suatu konteks dan tujuan yang jelas dan nyata.

Beberapa premis lain menyatakan bahwa walaupun keberlanjutan merupakan konsep yang penting, namun relatif tidak fokus, cenderung bias, dan memiliki substansi yang sangat terbatas. Bahkan jika dikaitkan dengan kegiatan pembangunan (development) yang secara harfiah dapat diartikan sebagai aktifitas penggunaan atau bahkan menghabiskan sumberdaya alam serta berpotensi merusak lingkungan, maka pembangunan berkelanjutan sebagai suatu konsep dianggap menjadi kurang tepat. Pandangan tersebut pada dasarnya bermaksud memposisikan lingkungan sebagai ekstrim yang berbeda dari kegiatan pembangunan, sehingga konsep keberlanjutan lingkungan (ecological sustainability)dianggap lebih tepat.

Gambar 1 : Skema Interaksi Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan

Jonathon Porritt, ekolog Inggris tidak sependapat dengan pola ketekaitan ketiga pilar di atas, oleh karena menganggap ”ekonomi adalah subsistem kehidupan sosial, dan kehidupan sosial

merupakan subsistem biosfer atau sistem total kehidupan di bumi. Tidak satu subsistempun mampu melampaui kapasitas sistem biosfer”. Pola overlapping ketiga pilar tersebut di atas diragukan, oleh karena meyakini bahwa terdapat batas ultimate biosfer dalam menopang

kehidupan sosial dan ekonomi manusia di bumi sebagaimana digambarkan Porrit sebagai berikut :

Gambar 2 : Representasi Pilar Ekonomi dan Sosial yang Dibatasi oleh Pilar Lingkungan

Pandangan tersebut juga diadopsi oleh IUCN, UNEP, dan WWF yang memposisikan kehidupan manusia akan berada dalam batas dukungan lingkungan, dimana keberlanjutan didefinisikan sebagai “perbaikan kualitas kehidupan manusia dalam batas daya-dukung suportif ekosistem”. Walaupun secara nyata belum terdapat bukti ilmiah mengenai kehidupan yang tidak berkelanjutan (unsustainable), namun disepakati bahwasanya peningkatan kualitas kehidupan bukannya dapat dilakukan tanpa batas. Dalam hal ini, batas atau limitasi yang dapat dikenali adalah unsur-unsur lingkungan yang dalam daur kehidupan akan menjadi bagian dari proses peningkatan kualitas kehidupan ekonomi dan sosial yang terintegrasi satu dengan lainnya. The Earth Charter memperkuat pengertian tersebut sebagai proses pembentukan nilai dan arah menuju penghargaan terhadap sumberdaya alam dan lingkungan, hak asasi manusia, pemerataan ekonomi, dan perdamaian sebagai tanggungjawab terhadap generasi mendatang.

Deskripsi di atas memberikan kesimpulan bahwasanya pembangunan berkelanjutan merupakan upaya terus-menerus yang merupakan bagian dari proses menuju kualitas kehidupan generasi kini dan mendatang yang lebih baik secara ekonomi dan sosial dalam batas daya-dukung suportif sumberdaya alam dan daya-tampung asimilatif lingkungan.

Definisi Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan (Sustainable Urban Development)

Pemahaman pembangunan kota yang berkelanjutan dilandasi oleh pengertian kota atau perkotaan yang disepakati hingga kini. Berbagai definisi mengenai kota atau perkotaan yang dikembangkan pada dasarnya bersifat kontekstual terhadap fungsi dan pendekatan yang digunakan. Pendekatan geografis-demografis memandang kota sebagai lokasi pemusatan penduduk yang tinggal bersama dalam ruang wilayah tertentu dengan pola hubungan rasional dan cenderung individualistik dengan ciri demografis relatif memiliki status pendidikan, ekonomi, dan sosial lebih tinggi dibanding wilayah non-perkotaan.

Pendekatan ekonomis memandang kota sebagai pusat peningkatan produktivitas dan produksi barang dan jasa, pertemuan lalu-lintas perdagangan dan kegiatan industri, serta tempat perputaran uang yang bergerak dengan cepat dan dalam volume yang tinggi. Pendekatan fisik memandang kota sebagai pusat dan sistem berbagai prasarana dan sarana untuk memfasilitasi kehidupan dan kreativitas warganya. Pendekatan sosiologis-antropologis memandang kota sebagai pemusatan penduduk dengan latar belakang heterogen, lambang peradaban kehidupan manusia, pusat kebudayaan, sumber inovasi dan kreasi, serta wahana untuk peningkatan kualitas hidup.

perkotaan sebagai area terbangun yang berlokasi saling berdekatan, meluas dari pusatnya hingga ke daerah pinggiran dan terdiri dari bangunan-bangunan permukiman, komersial, industri, pemerintahan, prasarana transportasi, dan lain-lain

(Karakteristik di atas dapat dirangkum sebagai ciri-ciri kehidupan kota yang mendasari kepentingan untuk mewujudkan keberlanjutan kehidupan warga kota, yakni :

1. Merupakan konsentrasi penduduk, dalam arti jumlah, kepadatan, dan pertambahan penduduk yang lebih tinggi.

2. Merupakan kawasan terbangun yang lebih masif.

3. Merupakan pusat produksi dan produktivitas barang dan jasa. 4. Bukan merupakan kawasan pertanian dalam arti luas.

5. Didominasi oleh permukiman kota, bangunan komersial, bangunan industri, bangunan pemerintahan, dan bangunan sosial.

6. Dilengkapi oleh prasarana dan sarana transportasi, ekonomi, dan sosial perkotaan. 7. Dilengkapi oleh utilitas air bersih, drainase, air kotor, persampahan, telepon, dan listrik. 8. Penduduk kota cenderung berlatarbelakang heterogen, berpendidikan relatif lebih tinggi,

berstatus ekonomi dan sosial lebih baik, bersifat rasional dan individualistik, dan memiliki inovasi dan kreativitas lebih maju.

Pengertian pembangunan kota berkelanjutan secara prinsipil selaras dengan pengertian pembangunan berkelanjutan, dimana perspektif ruang difokuskan pada ruang perkotaan. Sebagaimana dinyatakan oleh Urban21 Conference (Berlin, July 2000), pembangunan kota berkelanjutan diartikan sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan kota dan warganya tanpa menimbulkan beban bagi generasi yang akan datang akibat berkurangnya sumberdaya alam dan penurunan kualitas lingkungan.

Dalam konteks yang lebih spesifik, kota yang berkelanjutan (sustainable city) diartikan sebagai kota yang direncanakan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan yang didukung oleh warga kota yang memiliki kepedulian dan tanggung-jawab dalam penghematan sumberdaya pangan, air, dan energi; mengupayakan pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan; dan mengurangi pencemaran terhadap lingkungan

Sesuai dengan karakteristik suatu kota, maka pembangunan kota berkelanjutan dapat diartikan sebagai upaya terus-menerus untuk meningkatkan kualitas kehidupan warga kota melalui peningkatan produktivitas di sektor sekunder dan tersier dan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan yang layak dengan mempertimbangkan dampak invasi dan intensifikasi kawasan terbangun terhadap kerusakan lingkungan kota serta mensyaratkan keterlibatan yang tinggi dari warga kota terhadap upaya penghematan konsumsi sumberdaya alam dan pengendalian penurunan kualitas lingkungan.

Konsep Pembangunan Kota Berkelanjutan

Graham Haughton and Colin Hunter (1994) menekankan tiga prinsip dasar pembangunan kota berkelanjutan, yakni :

1. Prinsip kesetaraan antar generasi (intergeneration equity) yang menjadi asas pembangunan berkelanjutan dengan orientasi masa mendatang.

2. Prinsip keadilan sosial (social justice) dalam kesenjangan akses dan distribusi

sumberdaya alam secara intragenerasi untuk mengurangi kemiskinan yang dianggap sebagai faktor degradasi lingkungan.

3. Prinsip tanggung-jawab transfrontier yang menjamin pergeseran geografis dampak lingkungan yang minimal dengan upaya-upaya kompensasi. Dalam konteks perkotaan diharapkan tidak terjadi pemanfaatan sumberdaya alam dan penurunan kualitas lingkungan pada wilayah di luar perkotaan bersangkutan secara berlebihan yang berdampak terhadap laju pertumbuhannya.

Lokakarya Indonesia Decentralized Environmental and Natural Resources Management Project (IDEN) dan Urban and Regional Development Institute (URDI) juga mengusulkan beberapa prinsip pembangunan kota berkelanjutan di Indonesia yang diantaranya selaras dengan yang diutarakan oleh Graham Haughton et al. Prinsip-prinsip berikut perlu disesuaikan kembali dengan kondisi setempat (sumber : Lampiran F, Bahan Lokakarya, Penguatan Aksi bagi Pembangunan Perkotaan secara Berkelanjutan di Indonesia, Laporan Akhir Tahap Persiapan. Kerjasama antara Indonesia Decentralized Environmental & Natural Resources Management Project (IDEN) dan Urban and Regional Development Institute (URDI), serta partisipasi aktif dari lembaga/pihak terkait lainnya, Desember 2004) :

1. Memiliki visi, misi dan strategi jangka panjang yang diwujudkan secara konsisten dan kontinyu melalui rencana, program, dan anggaran disertai mekanisme insentif-disinsentif secara partisipatif.

2. Mengintegrasikan upaya pertumbuhan ekonomi dengan perwujudan keadilan sosial, kelestarian lingkungan, partisipasi masyarakat serta keragaman budaya.

3. Mengembangkan dan mempererat kerjasama dan kemitraan antar pemangku kepentingan, antar-sektor, dan antar-daerah.

4. Memelihara, mengembangkan, dan menggunakan secara bijak sumberdaya lokal serta mengurangi secara bertahap ketergantungan terhadap sumberdaya dari luar (global) dan sumberdaya tidak terbarukan.

5. Meminimalkan tapak ekologis (ecological footprint) suatu kota dan memelihara dan bahkan meningkatkan daya dukung ekologis setempat.

6. Menerapkan keadilan sosial dan pengembangan kesadaran masyarakat akan pola konsumsi dan gaya hidup yang ramah lingkungan demi kepentingan generasi mendatang. 7. Memberikan rasa aman dan melindungi hak-hak publik.

9. Menciptakan iklim yang kondusif yang mendorong masyarakat yang belajar terhadap perbaikan kualitas kehidupan secara terus-menerus.

Terkait dengan pilar pembangunan berkelanjutan, konsepsi pembangunan kota berkelanjutan juga berlandaskan pada empat pilar utama, yakni dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang didukung oleh pilar governance.

Gambar 3 : Pilar Pembangunan Kota Berkelanjutan

Pilar governance sebagai perangkat pengaturan, pelaksanaan, dan kontrol dielaborasi sebagai prinsip analisis 5R, meliputi :

1. Kewajiban dan tanggungjawab (responsibility) untuk melaksanakan dan mengimplementasikan pembangunan kota berkelanjutan.

2. Hak (right) untuk menjalankan kebijakan dan program pembangunan kota keberlanjutan yang menjadi kepentingan publik secara luas.

3. Risiko (risk), sebagai pertimbangan pengambilan keputusan pembangunan kota berkelanjutan kini dan pada masa mendatang.

4. Manfaat (revenue) penyelenggaraan kebijakan dan program pembangunan kota berkelanjutan bagi publik kini dan pada masa mendatang.

5. Hubungan (relation), sebagai manifestasi koordinasi para pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan perwujudan pembangunan kota berkelanjutan.

Gambar 4 : Diagram Elemen Pokok Pembangunan Berkelanjutan

Forum SUD mengelaborasi ketiga pilar menurut elemen yang relatif setara dengan yang dikembangkan Munasinghe. Pilar ekonomi dielaborasi sebagai elemen penggunaan sumberdaya alam secara bijaksana, mendorong pemanfaatan ekonomi lokal, pengembangan nilai tambah ekonomi, dan pengutamaan sumber daya lokal dibanding impor. Pilar sosial dielaborasi menurut elemen jaminan kehidupan, pemerataan akses terhadap pelayanan dasar, demokrasi dan partisipasi, interaksi sosial yang positif, dan berkembangnya nilai (human values) bagi kehidupan yang berkualitas. Pilar lingkungan dielaborasi menurut elemen kuantitas dan kualitas sumber daya alam dan lingkungan dan keanekaragaman.

Dalam konteks kota dan perkotaan, maka pembangunan berkelanjutan pada hakekatnya memposisikan ketiga pilar untuk saling memperkuat (mutual reinforcing) sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 1. Kota sebagai ekosistem binaan relatif tidak memiliki sumberdaya alam yang memadai untuk mendukung kehidupannya secara mandiri serta menghasilkan limbah yang lebih besar oleh konsentrasi penduduk dan aktivitasnya, sehingga threshold daya-dukung suportif dan daya-tampung asimilatif secara internal cenderung terlampaui oleh perkembangan dan pertumbuhan kota. Dengan demikian konsep pembangunan kota berkelanjutan perlu mempertimbangkan peran ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya-dukung dan daya-tampung melalui upaya prevention, proses, minimisasi, substitusi, dan rekayasa lainnya serta keterkaitan dukungan dari wilayah lain. Oleh karena dimensi lingkungan tidak selalu berposisi sebagai variabel independen dalam menciptakan kualitas kehidupan kota, maka dimensi sosial menjadi penting dalam membangun arah keberlanjutan melalui proses social engineering dalam manifestasi peran serta masyarakat.