Journal of Energy, Material, and Instrumentation Technology (JEMIT)

J. Energy Mater. Instrum. Technol. Vol. 2 No. 4, Tahun 2021 Gambar 3. hal. 71

ISU UTAMA

Hal. 69 – 77

Rancang Bangun Prototipe Keamanan

Ruang Laboratorium dengan Pintu

Otomatis Menggunakan Sensor Suhu

MLX90614 Berbasis Arduino Atmega

2560

P E N A N G G U N G J A W A B

Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Lampung

P I M P I N A N R E D A K S I Gurum Ahmad Pauzi

D E W A N R E D A K S I Agus Riyanto

Arif Surtono Amir Supriyanto Sri Wahyu Suciyati Junaidi

Leni Rumiyanti Ediman Ginting Suka Syafriadi

Pulung Karo-karo Suprihatin

Donni Kis Apriyanto Iqbal Firdaus Humairoh Ratu Ayu

M I T R A B E S T A R I Warsito (UNILA)

Posman Manurung (UNILA) Simon Sembiring (UNILA) Dwi Asmi (UNILA)

Yanti Yulianti (UNILA)

A L A M A T R E D A K S I

Jurusan Fisika, Universitas Lampung

Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung Telp. 0721-701609 Ext. 719 Fax. 0721-704625 Email: [email protected]

http://jemit.fmipa.unila.ac.id/

Jurnal ini diterbitkan oleh Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung bekerja sama dengan

Himpunan Fisika Indonesia Cabang Lampung, sebagai sarana

untuk mempublikasikan hasil penelitian, artikel review dari peneliti-

peneliti di bidang fisika energi, material dan teknologi

instrumentasi. Jurnal ini terbit empat kali setahun (Februari, Mei,

Agustus, dan November). Volume pertama terbit pada tahun 2020

dengan nama Journal of Energy, Material, and Instrumentation

Technology (JEMIT) dengan ISSN 2747-2043.

DAFTAR ISI

Halaman Rancang Bangun Prototipe Keamanan Ruang Laboratorium

dengan Pintu Otomatis Menggunakan Sensor Suhu MLX90614 Berbasis Arduino Atmega 2560

Diana Margarini, Sri Wahyu Suciyati, Arif Surtono, dan Gurum Ahmad Pauzi

69 – 77

Analisis Jembatan Garam Campuran Alumina dan Kalsium Karbonat pada Karakteristik Elektrik Pembangkit Listrik Sel Galvanis dengan Elektrolit Air Laut

Gurum Ahmad Pauzi, Syaiful Anwar, Amir Supriyanto, dan Sri Wahyu Suciyati

78 – 85

Analisis Pertumbuhan Fase Superkonduktor BSCCO-2212 dan BPSCCO-2212 Akibat Variasi Suhu Sintering

Menggunakan Metode Pencampuran Basah

Pulung Karo Karo, Risky Putra Ramadhan, Suprihatin, dan Yanti Yulianti

86 – 95

---

*Corresponding Author.

E-mail Addres: [email protected]

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Rancang Bangun Prototipe Keamanan Ruang Laboratorium dengan Pintu Otomatis Menggunakan Sensor Suhu

MLX90614 Berbasis Arduino Atmega 2560

Diana Margarini*, Sri Wahyu Suciyati, Arif Surtono, dan Gurum Ahmad Pauzi

Jurusan Fisika, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia, 35141

Article Information Abstract

Article History:

Received October 26th, 2021 Received in revised from October 27th, 2021 Accepted November 18th, 2021

Keywords: Arduino Atmega 2560, Solenoid door lock, MLX90614, counter, infrared FC-51

Research on laboratory room security system has begun to be developed with various kinds of inputs used. In this study, the design of a laboratory room security prototype with automatic doors has been realized using the MLX90614 temperature sensor based on Arduino Atmega 2560. The design of this prototype aims to design a prototype laboratoey room with automatic doors using a door lock solenoid and a temperature sensor MLX90614. In addition, this system is equipped with a counter to reduce and add people in the room using the FC-51 infrared sensor. Data retrieval is done by detecting human temperature before entering the room, when the temperature input is met, the door of the room will open with a maximum limit of 10 people. The results showed that the system was functioning properly, indicated by the state of the door that could open when it received an input of temperature between 35-37°C, the door remained closed when detecting of temperature other than 35-37°, and the door remained closed when the object in the room was up to 10 people.

Informasi Artikel Abstrak

Proses artikel:

Diterima 26 Oktober 2021 Diterima dan direvisi dari 27 Oktober 2021

Accepted 18 November 2021

Kata kunci: Arduino Atmega 2560, Solenoid door lock, MLX90614, counter, infrared FC-51

Penelitian tentang sistem keamanan ruang laboratorium mulai banyak dikembangkan dengan berbagai macam input yang digunakan. Pada penelitian ini telah direalisasikan rancang bangun prototipe keamanan ruang laboratorium dengan pintu otomatis menggunakan sensor suhu MLX90614 berbasis Arduino Atmega 2560. Rancang bangun prototype ini bertujuan untuk merancang prototipe ruang laboratorium dengan pintu otomatis menggunakan solenoid door lock dan sensor suhu MLX90614. Selain itu, sistem ini dilengkapi dengan counter sebagai pengurang dan penjumlah orang di dalam ruangan menggunakan sensor infrared FC-51. Pengambilan data dilakukan dengan deteksi suhu manusia sebelum memasuki ruangan, saat input suhu terpenuhi maka pintu ruangan akan terbuka dengan batas maksimal ruangan sebanyak 10 orang. Hasil penelitian menunjukkan sistem berfungsi dengan baik, ditunjukkan dengan keadaan pintu yang dapat terbuka saat mendapat input suhu antara 35-37°C, pintu tetap terutup saat mendeteksi suhu selain 35-37°C, dan pintu yang tetap tertutup saat objek di dalam ruangan telah terdeteksi sebanyak 10 orang.

1. Pendahuluan

Pandemi covid-19 telah menyebar hampir di seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Antisipasi pencegahan penularan virus corona dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan pengecekan suhu tubuh.Tempat-tempat yang menerapkan pengecekan suhu tubuh yaitu, bandara, stasiun, kantor, mall, bahkan di sekolah dan kampus. Suhu tubuh manusia normal berkisar antara 36°C sampai 37.5°C (Isyanto & Irwan, 2017).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 382 ( 2020), salah satu pencegahan penularan covid-19 pada individu yaitu, dengan menjaga jarak minimal 1 meter, menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan.

Dalam dunia pendidikan terdapat proses pembelajaran dengan teori dan praktik (Padmadewi & Luh, 2018).

Saat ini pembelajaran dengan teori dapat dilakukan tanpa tatap muka, sedangkan pembelajaran dengan praktik yang seharusnya dilakukan di laboratorium tidak dapat dilakukan karena kurangnya keamanan untuk mencegah penularan covid-19 (Setiyadi, 2020). Keadaan tersebut membuat pelaksanaan kegiatan praktikum tidak maksimal karena tidak didukung dengan peralatan yang dapat mencegah penularan covid-19 untuk mendukung kegiatan

JOURNAL OF ENERGY, MATERIAL, AND INSTRUMENTATION TECHNOLOGY

Journal Webpage https://jemit.fmipa.unila.ac.id/

praktikum berlangsung seperti biasa. Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan pada ruangan laboratorium agar praktikan dapat melakukan kegiatan praktikum seperti biasa dengan menerapkan protokol kesehatan.

Keamanan berupa pendeteksian suhu tubuh sebelum memasuki ruangan, pengendalian pintu otomatis, dan pembatasan kerumunan manusia di dalam ruangan.

Penelitian tentang sistem keamanan pintu telah dilakukan oleh Saputro & Wibawanto (2016) dengan masukan berupa E-KTP berbasis RFID dan mikrokontroler Atmega 328 dan keluaran berupa solenoid door lock. Widcaksono

& Masyhadi (2018) membuat sistem keamanan pintu rumah dengan masukan SMS (Short Message Service) dan password menggunakan Arduino Uno dengan keluaran solenoid door lock, buzzer, dan LCD. Lonika & Hariyanto (2019) membuat alat keamanan pintu apartemen dengan masukan QR code dengan Arduino Uno dan keluaran berupa solenoid door lock.

Sandar & Saw (2019) membuat sistem kunci pintu dengan pengenalan wajah berbasis Raspberry Pi. Masukan pengenalan wajah menggunakan web camera dan keluaran berupa solenoid door lock. Penelitian model keamanan laboratorium dengan pintu otomatis telah dilakukan oleh Suwartika & Sembada (2020) menggunakan masukan melalui keypad berbasis Arduino Uno dan keluaran menggunakan solenoid door lock, buzzer, dan LED. Sistem keamanan tersebut tidak dirancang untuk keamanan laboratorium di masa pandemi.

Penelitian tentang sistem keamanan ruang laboratorium ini menggunakan input berupa suhu tubuh manusia yang diukur menggunakan sensor suhu MLX90614. Keluaran suhu ditampilkan pada layar LCD 20×4. Ketika sensor MLX90614 mendeteksi suhu manusia antara 35-37°C, maka solenoid door lock aktif dan motor servo bergerak untuk membuka pintu secara otomatis. Terdapat sensor infrared FC-51 berfungsi sebagai counter untuk menghitung jumlah orang di dalam ruangan.

2. Metode Penelitian

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Arduino Atmega 2560, sensor suhu MLX90614, solenoid door lock 12 V, relay, sensor infrared FC-51, motor servo SG90S, LCD 20×4 I2C, jumper, catu daya 12 V, multimeter, akrilik, dan termometer digital infrared GF-Z99Y.

2.1. Rancangan Keseluruhan Alat

Rancangan alat pada penelitian sistem keamanan ruang laboratorium dengan pintu otomatis ini tersusun dalam suatu diagram blok rancangan alat yang dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Diagram blok cara kerja alat

Prinsip kerja prototipe keamanan ruang laboratorium dengan pintu otomatis didasarkan pada adanya objek (manusia) yang mendekati sensor MLX90614 pada jarak 1 cm. Suhu tubuh yang terukur diterima oleh Arduino untuk dinyatakan sebagai nilai suhu yang ditampilkan pada LCD. Saat suhu tubuh yang terdeteksi antara 35°C - 37°C, maka pintu ruangan akan terbuka secara otomatis. Kemudian terdapat dua buah sensor infrared FC-51 yang masing-masing berfungsi sebagai penjumlah dan pengurang counter. Counter tersebut berguna untuk membatasi orang yang berada di ruangan. Jika sensor infrared FC-51 telah mendeteksi input sebanyak 10 orang maka relay yang terhubung dengan solenoid door lock tidak dapat terbuka. Delay yang digunakan agar pintu tertutup dan terkunci kembali setelah terbuka secara otomatis yaitu selama 3 detik. Rangkaian dari alat keamanan pintu ruang laboratorium dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Rangkaian alat keamanan laboratorium dengan pintu otomatis

Pada Gambar 2 dapat dijelaskan bahwa sensor MLX90614 memiliki 4 buah pin yang terhubung ke VCC, GND, SCL, dan SDA pada arduino. Selanjutnya, terdapat LCD 20×4 telah terhubung dengan I2C yang memiliki 4 buah pin dan dihubungkan dengan VCC, GND, SCL, dan SDA pada Arduino. Kemudian motor servo memiliki 3 buah pin yang terhubung dengan VCC, GND, dan D9 pada arduino. Solenoid door lock memiliki 2 buah pin yaitu VCC yang dihubungkan dengan VCC pada pin positif power supply dan GND yang dihubungkan dengan pin NO pada relay.

Sedangkan relay memiliki 3 buah pin yang terhubung dengan VCC, GND, dan D6 pada arduino dan 3 buah pin untuk COM, NO, dan NC. Pin negatif power supply dihubungkan dengan pin COM pada relay. Selain itu, terdapat pula 2 buah sensor infrared FC-51 yang memiliki 3 buah pin terhubung dengan VCC, GND, D2 untuk FC-51 A, dan D3 untuk FC-51 B pada Arduino. Desain 3 dimensi dari prototipe keamanan pada pintu laboratorium dapat dilihat pada Gambar 3.

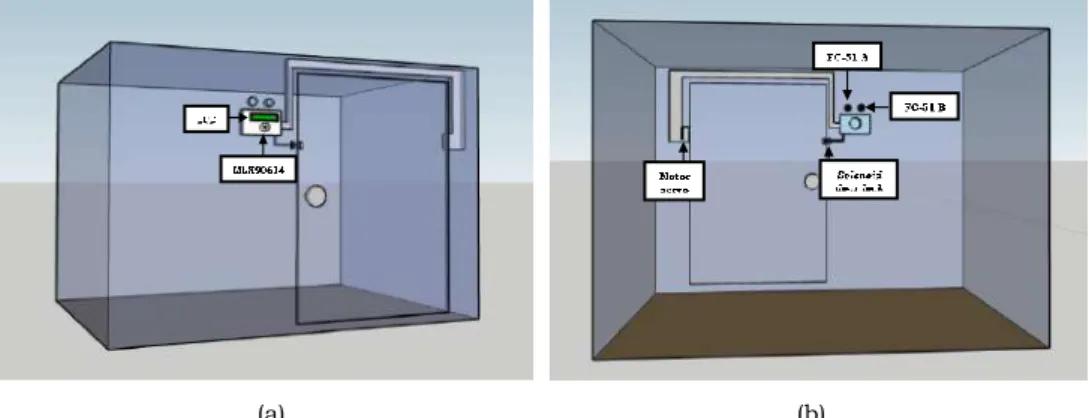

(a) (b)

Gambar 3. Rancangan prototipe, (a) tampak depan, (b) tampak belakang

Rancangan pada Gambar 3, (a) merupakan tampilan depan dari prototipe laboratorium dengan pintu otomatis dengan ukuran sebesar 40 × 40 × 25 cm. Pada gambar bagian depan terdapat sebuah kotak yang berisi LCD 20×4, Arduino Atmega 2560, relay, dan sensor MLX90614.Gambar 3, (b) memperlihatkan bagian dalam yang terdiri dari dua buah sensor yaitu, sensor infrared FC-51 A dan infrared FC-51 B untuk mengurangi dan menjumlah counter yang terhitung saat terdapat input. Alat tersebut dilengkapi solenoid door lock sebagai pengunci pintu dan motor servo sebagai penggerak pintu otomatis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Realisasi Alat

Prototipe ruang laboratorium dengan pintu otomatis menggunakan sensor suhu MLX90614 berbasis arduino atmega 2560 telah direalisasikan dengan hasil yang ditunjukkan pada Gambar 4.

(a) (b)

Gambar 4. Prototipe ruang laboratorium, (a) tampak depan, (b) tampak belakang

Pada Gambar 4, (a) terdapat LCD untuk menampilkan keluaran pendeteksian suhu dan jumlah orang yang berada di dalam ruangan, sensor MLX90614 sebagai input untuk mendeteksi suhu tubuh orang yang akan memasuki ruangan, dan terdapat pintu untuk jalur keluar dan masuk ruangan. Gambar 4, (b) terdapat beberapa komponen seperti, sensor infrared FC-51 A dan FC-51 B masing-masing untuk penambah dan pengurang counter.

Motor servo SG90S untuk membuka dan menutup pintu secara otomatis. Solenoid door lock sebagai pengunci pintu otomatis. Arduino Atmega 2560 untuk pengatur program pada setiap komponen yang digunakan. Relay sebagai saklar untuk mengaktifkan solenoid door lock dengan sumber teganga sebesar 12 V. Kotak yang digunakan untuk prototipe laboratorium menggunakan bahan akrilik dengan tebal 2 mm dan dimensi 40 cm × 40 cm × 25 cm.

3.2. Pengujian Sensor Infrared FC-51

Sensor infrared FC-51 digunakan untuk mendeteksi jumlah orang yang berada di dalam ruangan laboratorium. Pengujian sensor infrared FC-51 dilakukan untuk mengetahui bahwa sensor dapat berfungsi dengan baik ketika digunakan untuk mendeteksi objek (orang) dengan membandingkan tegangan analog sensor dengan tegangan output sensor menggunakan multimeter. Persamaan 1 digunakan untuk menghitung nilai Vout berdasarkan data analog.

1024

Vp=ADCVin (1)

Nilai cacah ADC merupakan nilai yang dihasilkan sensor infrared FC-51 dengan output analog, Vin yaitu nilai input dari sensor infrared FC-51 (5V), sedangkan Nilai 1024 merupakan nilai maksimum dari keluaran analog sensor yang berasal dari ADC 10 bit pada Arduino (Asril & Maria, 2018).Berdasarkan pengujian sensor infrared FC- 51 A yang telah dilakukan, diperoleh beberapa data pada Tabel 1 berikut.

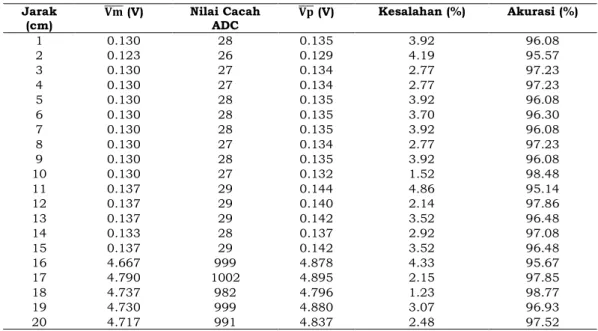

Tabel 1. Data pengujian sensor infrared FC-51 A Jarak

(cm) 𝐕𝐦̅̅̅̅̅ (V) Nilai Cacah

ADC 𝐕𝐩̅̅̅̅ (V) Kesalahan (%) Akurasi (%)

1 0.130 28 0.135 3.92 96.08

2 0.123 26 0.129 4.19 95.57

3 0.130 27 0.134 2.77 97.23

4 0.130 27 0.134 2.77 97.23

5 0.130 28 0.135 3.92 96.08

6 0.130 28 0.135 3.70 96.30

7 0.130 28 0.135 3.92 96.08

8 0.130 27 0.134 2.77 97.23

9 0.130 28 0.135 3.92 96.08

10 0.130 27 0.132 1.52 98.48

11 0.137 29 0.144 4.86 95.14

12 0.137 29 0.140 2.14 97.86

13 0.137 29 0.142 3.52 96.48

14 0.133 28 0.137 2.92 97.08

15 0.137 29 0.142 3.52 96.48

16 4.667 999 4.878 4.33 95.67

17 4.790 1002 4.895 2.15 97.85

18 4.737 982 4.796 1.23 98.77

19 4.730 999 4.880 3.07 96.93

20 4.717 991 4.837 2.48 97.52

Vm merupakan tegangan rata-rata sensor infrared FC-51 yang diukur menggunakan multimeter sebanyak 3 kali percobaan, sedangkan Vp tegangan rata-rata sensor infrared FC-51 dari hasil perhitungan nilai analog sensor sebanyak 3 kali percobaan. Sensor infrared FC-51 A dapat mendeteksi objek pada jarak 1-15 cm dengan nilai (Vp) rata-rata 0.136 V, (Vm) rata-rata 0.132 V, kesalahan 2.94 %, dan akurasi 97.06 %. Sensor dapat mendeteksi dengan

tegangan output mendekati 0 V. Pada jarak 16-20 cm sensor sudah tidak dapat mendeteksi objek dengan menghasilkan (Vp) sebesar 4.857 V, (Vm) sebesar 4.728 V, kesalahan 2.65% dan akurasi sebesar 97.35 %. Grafik pengujian tegangan output sensor infrared FC-51 A terhadap jarak ditunjukan pada Gambar 5.

Gambar 5. Grafik pengujian Vout sensor infrared FC-51 A terhadap jarak

Keadaan sensor saat tidak mendeteksi objek ditunjukan dengan nilai tegangan output mendekati 5 V. Sensor infrared FC-51 memiliki sudut deteksi sebesar 35°, sehingga semakin jauh jarak pendeteksian maka semakin luas area deteksinya (Robosoft, 2020). Penentuan jarak tersebut dapat diatur dengan memutar potensiometer yang terdapat pada modul sensor infrared FC-51. Perputaran searah jarum jam membuat jarak deteksi sensor semakin jauht. Hasil pengujian tegangan output sensor infrared FC-51 B terdapat pada Tabel 2.

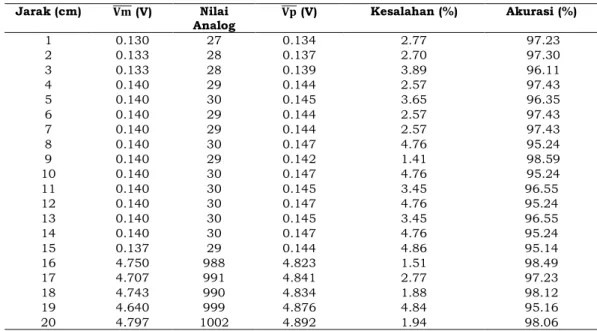

Tabel 2. Data pengujian sensor infrared FC-51 B Jarak (cm) 𝐕𝐦̅̅̅̅̅ (V) Nilai

Analog 𝐕𝐩̅̅̅̅ (V) Kesalahan (%) Akurasi (%)

1 0.130 27 0.134 2.77 97.23

2 0.133 28 0.137 2.70 97.30

3 0.133 28 0.139 3.89 96.11

4 0.140 29 0.144 2.57 97.43

5 0.140 30 0.145 3.65 96.35

6 0.140 29 0.144 2.57 97.43

7 0.140 29 0.144 2.57 97.43

8 0.140 30 0.147 4.76 95.24

9 0.140 29 0.142 1.41 98.59

10 0.140 30 0.147 4.76 95.24

11 0.140 30 0.145 3.45 96.55

12 0.140 30 0.147 4.76 95.24

13 0.140 30 0.145 3.45 96.55

14 0.140 30 0.147 4.76 95.24

15 0.137 29 0.144 4.86 95.14

16 4.750 988 4.823 1.51 98.49

17 4.707 991 4.841 2.77 97.23

18 4.743 990 4.834 1.88 98.12

19 4.640 999 4.876 4.84 95.16

20 4.797 1002 4.892 1.94 98.06

Saat objek berada pada jarak 16-30 cm, sensor infrared FC-51 B menghasilkan (Vp) sebesar 4.853 V, (Vm) sebesar 4.727 V, kesalahan 2.59 % dan akurasi sebesar 97.41 % dengan nilai tegangan output maksimum 5 V. Saat sensor ini mendeteksi objek pada jarak 1-15 cm diperoleh nilai (Vp) yaitu 0.143 V, (Vm) 0.137 V, kesalahan 4.20 %, dan akurasi 95.80 % dengan tegangan output minimum sebesar 0 V. Grafik pengujian sensor infrared FC-51 B terhadap jarak dapat dilihat pada Gambar 6.

0 1 2 3 4 5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Tegangan (V)

Jarak (cm) Vp

Vm

Gambar 6. Grafik pengujian Vout sensor infrared FC-51 B terhadap jarak

Menurut data hasil pengujian sensor infrared FC-51 dapat mendeteksi objek dengan baik pada jarak 1-15 cm karena pada hasil pengujian menunjukan bahwa nilai tegangan output sensor mendekati 0 V dan pada jarak 16-20 cm tegangan output mendekati 5 V.

3.3. Pengujian Sensor Suhu MLX90614

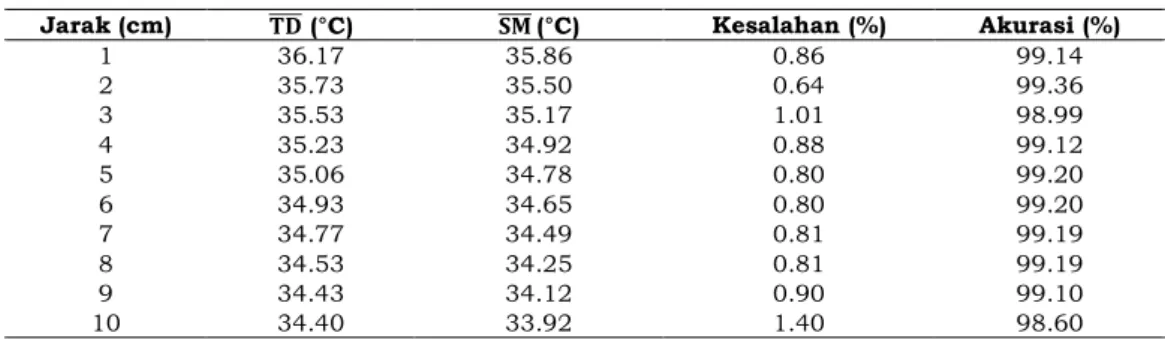

Pengujian sensor ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan sensor MLX90614 dapat bekerja dengan baik pada jarak tertentu. Data hasil pengujian sensor MLX90614 terhadap jarak dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Data pengujian sensor MLX90614

Jarak (cm) 𝐓𝐃̅̅̅̅ (°C) 𝐒𝐌̅̅̅̅(°C) Kesalahan (%) Akurasi (%)

1 36.17 35.86 0.86 99.14

2 35.73 35.50 0.64 99.36

3 35.53 35.17 1.01 98.99

4 35.23 34.92 0.88 99.12

5 35.06 34.78 0.80 99.20

6 34.93 34.65 0.80 99.20

7 34.77 34.49 0.81 99.19

8 34.53 34.25 0.81 99.19

9 34.43 34.12 0.90 99.10

10 34.40 33.92 1.40 98.60

Tabel 3 menunjukan data rata-rata pengujian sensor MLX90614 dengan alat ukur pembanding termometer digital infrared GF-Z99Y. Pengujian sensor MLX90614 dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan dengan perubahan jarak mulai dari 1-10 cm.TD adalah nilai pengukuran suhu menggunakan termometer digital (°C), sedangkan SM nilai pendeteksian suhu menggunakan sensor MLX90614 (°C). Grafik pengujian sensor MLX90614 terhadap jarak dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7. Grafik hubungan sensor MLX90614 dan termometer digital terhadap jarak

Gambar 7 menunjukan pengukuran temperatur sensor MLX90614 dan termometer digital dipengaruhi oleh jarak. Semakin jauh jarak pengukuran, maka hasil pengukuran sensor MLX90614 dan termometer digital semakin kecil. Berdasarkan Gambar 7 dapat diperoleh hubungan antara sensor MLX90614 dan termometer digital yang dinyatakan dengan grafik regresi linier yang ditunjukan pada Gambar 8.

0 1 2 3 4 5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Tegangan (V)

Jarak (cm) Vp

Vm

y = 0.0097x2- 0.3071x + 36.083 y = 0.0141x2- 0.3462x + 36.439

33,5 34 34,5 35 35,5 36 36,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Temperatur (°C)

Jarak (cm) MLX90614 TD

Gambar 8. Grafik kalibrasi sensor MLX90614 dan termometer digital

Grafik pada Gambar 8 digunakan untuk mendapatkan persamaan polinomial orde 2 yang ditunjukkan pada Persamaan 2.

0.0866 2 5.0835 107.15

y= x − x+ (2)

Persamaan 2 adalah persamaan yang digunakan untuk mengkalibrasi sensor MLX90614 agar hasil pengukuran dapat mendekati nilai termometer digital. Kalibrasi sensor ini dilakukan dengan cara memasukkan persamaan tersebut ke dalam program pada software Arduino IDE.

3.4. Pengambilan Data dan Analisis Sistem

Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan objek berupa manusia dengan suhu tubuh yang berbeda.

Hasil pengujian prototipe ruang laboratorium saat objek memasuki ruangan ditunjukan pada Gambar 9.

Gambar 9. Pengujian prototipe laboratorium saat objek masuk ruangan

Suhu objek dapat terdeteksi menggunakan sensor MLX90614 dan hasil pendeteksian terlihat pada LCD. Ketika suhu yang terdeteksi memenuhi antara 35-37 °C, maka pintu secara otomatis akan terbuka. Pintu akan terbuka dalam waktu 3 detik, kemudian akan tertutup dan terkunci kembali. Penambahan counter untuk menghitung jumlah orang di dalam ruangan dapat dilihat pada Gambar 10.

(a) (b)

Gambar 10. (a) Penambahan counter, (b) pengurangan counter

Gambar 10, (a) saat objek memasuki ruangan terdapat sensor infrared FC-51 A yang akan mendeteksi objek dan akan menambah counter untuk menghitung jumlah orang yang berada di dalam ruangan. Gambar 10, (b) terlihat objek sedang mengurangi counter menggunakan sensor infrared FC-51 B dan terlihat pada layar LCD jumlah orang di dalam ruangan berkurang dan pintu secara otomatis terbuka. Tabel 4 menunjukkan data hasil pengujian prototipe ruang laboratorium.

y = 0.0866x2- 5.0835x + 107.15 R² = 0.9919

34 34,5 35 35,5 36 36,5

33,8 34,2 34,6 35 35,4 35,8

Termometer Digital (°C)

MLX90614 (°C)

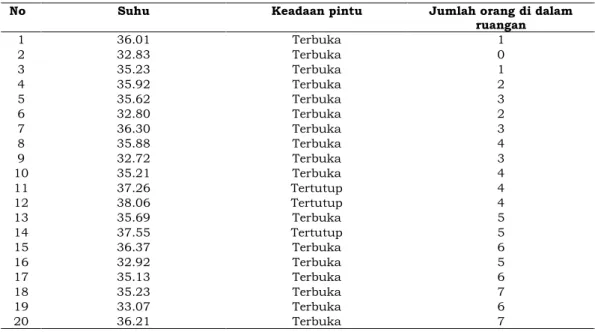

Tabel 4. Data pengujian prototipe laboratorium saat objek masuk ruangan

No Suhu (°C) Keadaan pintu Jumlah orang di dalam

ruangan 1

2 3 4 5

35.13 35.75 35.52 35.69 35.71

Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

1 2 3 4 5

6 36.18 Terbuka 6

7 36.34 Terbuka 7

8 37.26 Tertutup 7

9 36.69 Terbuka 8

10 38.08 Tertutup 8

11 37.37 Tertutup 8

12 36.89 Terbuka 9

13 36.39 Terbuka 10

14 37.52 Tertutup 10

15 35.15 Tertutup 10

Pada Tabel 4 terlihat bahwa rancangan prototipe ruang laboratorium dapat bekerja untuk membuka pintu pada suhu antara 35-37°C. Saat suhu lebih dari suhu yang ditetapkan, maka sistem tidak akan membuka pintu.

Pada Tabel 4 terdapat suhu objek yang tidak dapat membuka pintu ruangan, seperti pada suhu 37.26°C jumlah orang di dalam ruangan tetap menunjukkan 7 orang, suhu 38.08°C dan 37.37°C tetap menunjukkan 8 orang, suhu 37.52°C tetap menunjukkan 10 orang di dalam ruangan. Kemudian, saat kapasitas ruangan sudah maksimal yaitu sebanyak 10 orang, maka pintu tidak akan terbuka walaupun suhu yang terdeteksi 35.15°C termasuk batas suhu yang ditentukan untuk membuka pintu ruangan. Tabel 5 menunjukkan data hasil pengujian prototipe ruang laboratorium secara keseluruhan.

Tabel 5. Data pengujian prototipe laboratorium secara keseluruhan

No Suhu Keadaan pintu Jumlah orang di dalam

ruangan

1 36.01 Terbuka 1

2 32.83 Terbuka 0

3 35.23 Terbuka 1

4 35.92 Terbuka 2

5 35.62 Terbuka 3

6 32.80 Terbuka 2

7 36.30 Terbuka 3

8 35.88 Terbuka 4

9 32.72 Terbuka 3

10 35.21 Terbuka 4

11 37.26 Tertutup 4

12 38.06 Tertutup 4

13 35.69 Terbuka 5

14 37.55 Tertutup 5

15 36.37 Terbuka 6

16 32.92 Terbuka 5

17 35.13 Terbuka 6

18 35.23 Terbuka 7

19 33.07 Terbuka 6

20 36.21 Terbuka 7

Pengujian dilakukan saat objek masuk ruangan dan saat objek keluar ruangan. Pengambilan data dilakukan secara acak untuk mengetahui bahwa sistem berfungsi dengan baik. Suhu kurang dari 35°C adalah suhu lingkungan tanpa dipengaruhi objek. Pada tabel di atas suhu kurang dari 35°C menunjukan bahwa counter pengurang sedang bekerja dari dalam ruangan. Suhu 35-37°C pada tabel di atas merupakan suhu manusia yang terdeteksi oleh sensor MLX90614, kemudian counter penambah bekerja dari dalam ruangan. Suhu lebih dari 37°C dari Tabel 5 merupakan suhu manusia yang melebihi batas suhu yang ditentukan, sehingga tidak dapat digunakan untuk membuka pintu ruangan dan counter penambah tidak akan menghitung jumlah orang yang masuk.

4. Kesimpulan

Rancangan prototipe ruang laboratorium dengan pintu otomatis berfungsi dengan baik, ditunjukkan dengan keadaan pintu dapat terbuka saat input suhu antara 35-37°C, pintu tetap terutup saat mendeteksi suhu selain 35- 37°C, dan pintu tetap tertutup saat objek di dalam ruangan terdeteksi sebanyak 10 orang. Pengujian sensor infrared FC-51 menunjukan sensor dapat mendeteksi objek pada jarak 1-15 cm dengan kesalahan FC-51 A 2.94 % dan akurasi 97.06 %. Pengujian tegangan output FC-51 B diperoleh kesalahan 4.20 % dan akurasi 95.80 %. Pada jarak 16-20 cm sensor infrared FC-51 tidak dapat mendeteksi objek di depannya dengan kesalahan pengujian tegangan

output FC-51 A 2.65% dan akurasi 97.35 %. Hasil pengujian tegangan output FC-51 B diperoleh kesalahan 2.59 % dan akurasi 97.41 %. Kalibrasi sensor suhu MLX90614 menunjukkan bahwa semakin kecil jarak yang digunakan, maka hasil deteksi suhu semakin kecil, sehingga pendeteksian suhu lebih baik pada jarak 1 cm.

5. Daftar Pustaka

382, P. M. K. R. I. (2020). Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Asril, A. A., & Maria, P. (2018). Prototipe Smart Parking Lift System Berbasis Arduino. Jurnal Poli Rekayasa, 13(2), 21–31.

Isyanto, H., & Irwan, J. (2017). Monitoring Dua Parameter Data Medik Pasien (Suhu Tubuh dan Detak Jantung) Berbasis Arduino Nirkabel. Jurnal Elektum, 15(1), 19–24.

Lonika, T., & Hariyanto, S. (2019). Simulasi Smart Door Loock Berbasis QR Code menggunakan Arduino Uno Pada Penyewaan Apartemen Online. Jurnal Algor, 1(1), 9–15.

Padmadewi, N. N., & Luh, P. A. (2018). Literasi di Sekolah dari Teori ke Praktik. Bali: Nilacakra.

Robosoft. (2020). IR Sensor Based Obstacle Detection Sensor Module (Single). Retrieved from https://cdn.instructables.com/ORIG/FW9/SBS0/J3EPQTB8/ FW9SBS0J3EPQTB8

Sandar, S., & Saw, A. (2019). Development of a Secured Door Lock System Based on Face Recognition using Raspbaerry Pi and GSM ModuleNo Title. International Journal of Trend in Scientific Research and Development, 3(5), 357–361.

Saputro, E., & Wibawanto, H. (2016). Rancang Bangun Pengaman Pintu Otomatis Menggunakan E-KTP Berbasis Mikrokontroler Atmega 328No Title. Jurnal Teknik Elektro, 8, 1–4.

Setiyadi, S. (2020). Pembuatan Aplikasi Pembelajaran Praktikum PLC Secara Daring Menggunakan PLC Omron CP1E untuk Menghadapi Pandemi Covid-19. Jurnal Teknologi, 11(2), 71–76.

Suwartika, R., & Sembada, G. (2020). Perancangan Sistem Keamanan Menggunakan Solenoid Door Lock Berbasis Arduino Uno pada Pintu Laboratorium di PT.XYZ. Jurnal Elektro Komputer Teknik, 4(1), 62–74.

Widcaksono, D., & Masyhadi. (2018). Rancang Bangun Secured Door Automatic System untuk Keamanan Rumah Menggunakan SMS Berbasis ArduinoNo Title. Jurnal Kajian Teknik Elektro, 3(1), 52–66.

Analisis Jembatan Garam Campuran Alumina dan Kalsium Karbonat pada Karakteristik Elektrik Pembangkit Listrik Sel

Galvanis dengan Elektrolit Air Laut

Gurum Ahmad Pauzi*, Syaiful Anwar, Amir Supriyanto, dan Sri Wahyu Suciyati Jurusan Fisika, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia, 35141

Article Information Abstract

Article history:

Received Oktober 26th, 2021 Received in revised form November 16th, 2021 Accepted November 18th, 2021

Keywords: Cu(Ag)-Zn Electrodes, Light Intensity and Seawater

In this research was conducted to analyze the effect of variations in the concentration of the salt bridge mixture on the electrical characteristics of 5 series galvanized cells using Cu(Ag)-Zn electrodes with a load of 20 LEDs. Variation of concentration of salt bridge mixture using 0,1 and 1 mole of alumina, 0,1 dan 1 mole of calcium carbonate in cement using seawater as solvent. Monitoring the voltage and current in the galvanic cell uses the INA219 sensor, while the light intensity monitoring uses the BH1750 sensor in real-time. The results showed that the greater the concentration of alumina in the salt bridge, the greater the value of the resulting stress. The value of the resistance in the galvanic cell will be smaller if the concentration of the calcium carbonate salt bridge has a small value.

Informasi Artikel Abstrak

Proses artikel:

Diterima 26 Oktober 2021 Diterima dan direvisi dari 16 November 2021

Diterima 18 November 2021

Kata kunci: Air Laut, Elektroda Cu(Ag)-Zn dan Intensitas Cahaya.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh variasi konsentrasi campuran jembatan garam terhadap karakteristik elektrik 5 buah sel galvanis seri menggunakan elektroda Cu(Ag)-Zn dengan beban 20 LED. Variasi konsentrasi campuran jembatan garam menggunakan alumina 0,1 dan 1 mol, kalsium karbonat 0,1 dan 1 mol pada semen dengan menggunakan air laut sebagai pelarut. Monitoring tegangan dan arus pada sel galvanis menggunakan sensor INA219 sedangkan monitoring intensitas cahaya menggunakan sensor BH1750 secara real-time. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar konsentrasi alumina pada jembatan garam akan semakin besar nilai tegangan yang dihasilkan. Nilai hambatan dalam sel galvanis akan semakin kecil apabila konsentrasi jembatan garam kalsium karbonat memiliki nilai kecil.

1. Pendahuluan

Energi termasuk kebutuhan dasar manusia yang terus meningkat sejalan dengan tingkat pertumbuhan penduduk (Kholiq, 2015). Salah satunya energi listrik, energi listrik digunakan dalam kehidupan masyarakat berkapasitas rendah sampai ke dunia industri dalam jumlah yang sangat besar (Pratisto, 2014). Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2018, pembangkit EBT pada tahun 2017 mampu menghasilkan energi listrik sebesar 12,52%. Pencapaian tersebut dihasilkan oleh sektor EBT Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebesar 7,27%, Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) sebesar 5% dan sektor EBT lainnya sebesar 0,25%. Berdasarkan data tersebut, hingga saat ini penyediaan energi listrik di Indonesia belum merata serta belum dimanfaatkannya potensi energi terbarukan secara maksimal salah satunya laut sebagai sumber energi listrik alternatif (Pauzi dkk, 2016).

Salah satu energi alternatif yang dapat dimanfaatkan adalah air laut. Air laut mengandung unsur Natrium Klorida (NaCl) yang tinggi dan H2O. Air laut dapat berpotensi menghasilkan energi listrik dengan memanfaatkan proses elektrokimia (Prastuti, 2017). Elektrokimia merupakan perubahan energi kimia menjadi energi listrik akibat adanya dua buah elektroda dan elektrolit sebagai penghantar elektron (Votava, 2013). Untuk menghasilkan energi listrik, jenis sel elektrokimia yang digunakan adalah sel volta. Sel volta suatu elektrolit air laut diberikan dua buah logam sebagai elektroda yang terhubung satu sama lain dan memiliki beda potensial yang menghasilkan energi listrik.

INSTRUMENTATION TECHNOLOGY

Journal Webpage https://jemit.fmipa.unila.ac.id/

---

* Corresponding author.

E-mail addres: [email protected]

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

of Energy, Material, and Instrumentation Technology, Vol. 2, No. 4, 2021

Pemanfaatan sel volta merupakan hasil terapan sel elektrokimia untuk menghasilkan teknologi energi alternatif. Sel volta pada satu sel menyebabkan transfer elektron terjadi secara cepat menyebabkan korosi karena perbedaan potensial yang berada dalam suatu lingkungan elektrolit (Wibowo, 2016). Jika sel air laut dipisahkan maka tidak terjadi aliran listrik, sehingga pada sel elektrokimia diperlukan jembatan garam supaya ion-ion dalam larutan seimbang dan terjadi perubahan kimia menjadi perubahan listrik. jembatan garam memiliki fungsi untuk menyetarakan kation dan anion dalam larutan. Adapun syarat jembatan garam yaitu bisa dilewati ion dan hanya sedikit melewatkan pelarut (Arizal dkk, 2017). Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Akbar dkk (2017) membuat sel volta dengan bantuan jembatan garam menggunakan bakteri sebagai katalis untuk menghasilkan arus listrik dan Haq dkk (2018) membuat sel volta dengan bantuan jembatan garam untuk aplikasi pembangkit listrik menggunakan energi garam sebagai elektrolit. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya jembatan garam pada sel volta menyebabkan aliran elektron dalam larutan seimbang sehingga menghasilkan arus listrik.

Penelitian tentang sel volta dengan bantuan jembatan garam NaCl dan KCl menggunakan pasangan elektroda Cu(Ag)-Zn, dimana pemanfaatan Ag dilakukan untuk mengurangi korosi pada permukaan Cu. Logam Ag melapisi elektroda Cu untuk dilindungi dengan cara proses elektroplating (Pauzi dkk, 2018a). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Cu(Ag) lebih tahan terhadap korosi oleh air laut dengan laju korosi 5 kali lebih rendah dibandingkan Cu.

Namun, semakin lama penggunaan elektrolit air laut dengan beban yang diberikan dapat menyebabkan korosi pada elektroda sehingga energi yang dihasilkan semakin lama akan semakin menurun (Crus dkk, 2017). Pasangan elektroda Cu(Ag)-Zn dengan penambahan jembatan garam NaCl dan KCl menghasilkan nilai karakteristik elektrik yang lebih besar dan stabil dibandingkan Cu-Zn dengan jembatan garam (Pauzi dkk, 2018b). Akan tetapi, nilai close circuit voltage (CCV) yang dibutuhkan sebagai sumber penerangan pada penelitian tersebut masih besar dan intensitas cahaya yang dihasilkan belum memperoleh hasil yang maksimal. Sehingga, dilakukan pengembangan riset lebih lanjut merancang sel volta dengan bantuan jembatan garam yang lebih sederhana menggunakan jembatan garam Al2O3 (alumina), CaCO3 (kalsium karbonat) dan semen dengan pasangan elektroda Cu(Ag)-Zn.

2. Metode Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: media elektrolit air laut dari bahan acrylic, sel volta terbuat dari bahan acrylic yang tebalnya 3 mm dengan ukuran 9x4x12 cm, galon, filter air kaut, logam Zn ukuran 4x7x0,002 cm, LED 3 mm 20 mA sebanyak 20 buah, solder dan PC (personal computer). Media elektronika yaitu IDE Arduino, Arduino nano, sistem monitoring dengan sensor INA219, sensor BH1750 dan power supply. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: air laut 200 ml sebagai bahan utama yang digunakan penelitian ini. Bahan elektroplating antara lain: batang karbon, kabel serabut Cu ukuran 2,5 mm, Ag sebagai pelapis serabut Cu, aquades, alkohol 70%, larutan HNO3, larutan AgNO3. Bahan jembatan garam yaitu alumina 0,1 mol dan 1 mol, kalsium karbonat 0,1 mol dan 1 mol, semen baturaja, dan air laut.

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu proses elektroplating Ag pada Cu, pembuatan jembatan garam, perancangan dan pembuatan sistem sel volta, perancangan sistem monitoring serta pengujian alat.

2.1 Proses Elektroplating Ag pada Cu

Proses elektroplating menggunakan batang karbon sebagai anoda dan serabut Cu ukuran diameter 2,5 mm dan panjang 120 cm sebagai katoda. Proses elektroplating Ag pada Cu dengan menggunakan larutan sepuh perak (AgNO3) 0,02 M sebanyak 300 ml sebagai larutan elektrolitnya. Sebelum elektroplating serabut Cu dibersihkan menggunakan larutan HNO3 1% untuk mengurangi kandungan lemak yang menempel pada Cu. Kemudian Cu dibersihkan kembali menggunakan etanol 96% untuk menghilangkan kandungan HNO3 yang masih menempel pada Cu. Selanjutnya, elektroplating dilakukan dengan tegangan 2 volt selama 5 menit.

2.2 Pembuatan Jembatan Garam

Pada tahap ini dilakukan proses pembuatan jembatan garam campuran alumina + kalsium karbonat + NaCl + semen. Langkah awal membuat jembatan garam yakni mencampurkan 102 gram untuk alumina 1 mol, 100 gram untuk kalsium karbonat 1 mol, 58,5 gram untuk NaCl 1 mol dan 70 gram semen, kemudian diaduk hingga bahan tersebut tercampur. Kemudian campuran tersebut dicetak langsung didalam sel untuk menghindari kebocoran, lalu keringkan dan tunggu hingga mengeras. Tujuan pembuatan jembatan garam ini untuk menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan.

2.3 Perancangan dan Pembuatan Sistem Sel Volta

Sistem sel volta memiliki 5 sel yang terbuat dari bahan acrylic yang tebalnya 3 mm yang dihubungkan secara seri. Setiap sel berisi sepasang elektroda Cu(Ag)-Zn dan sebuah jembatan garam. Elektrolit yang digunakan pada sel volta ini adalah air laut. Setiap sel berisi air laut pada kompartemen sebanyak ±200 ml. desain sel volta pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Desain sel volta 2.4 Pembuatan Sistem Monitoring

Perancangan sistem monitoring dengan parameter pengukuran yang akan dilakukan pada sel volta air laut meliputi open circuit voltage (OCV) (volt), close circuit voltage (CCV) (volt), arus (I) (mA), dan intensitas cahaya (Lux).

OCV adalah perbedaan potensial listrik antara dua terminal perangkat ketika tidak ada beban yang terhubung.

Sebaliknya, CCV adalah perbedaan potensial listrik antara dua terminal perangkat ketika ada beban yang terhubung.

Secara umum, rancangan sistem yang akan dibangun meliputi otomatisasi, pendeteksian parameter, pemroses dan penyimpanan data. Pada tahap otomatisasi, output sel volta yang terhubung dengan beban akan terintegrasi relay. Relay berfungsi sebagai saklar pada beban agar sistem dapat mengukur OCV dan CCV secara otomatis.

Sementara itu, pada tahap pendeteksian parameter, sensor akan mendeteksi parameter fisis dan mengubahnya menjadi besaran listrik (sinyal analog). Kemudian sinyal analog akan dikonversi menjadi sinyal digital menggunakan pemroses Arduino. Selain itu, RTC (Real Time Clock) sebagai sumber waktu akan memberikan keterangan yang meliputi waktu saat pengukuran berlangsung dengan nilai digital yang diperoleh sensor. Nilai digital dan keterangan waktu pengukuran tersebut kemudian akan disimpan pada data logger menggunakan SD Card. Desain rangkaian sistem monitoring ditunjukkan pada Gambar 2.

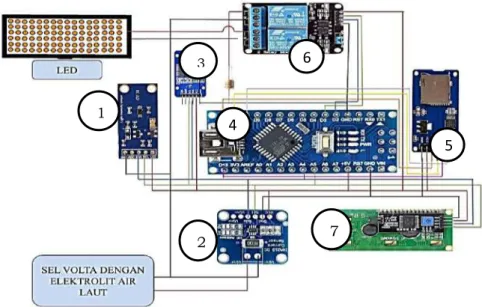

Gambar 2. Desain rangkaian sistem monitoring

Keterangan:

1. Sensor BH1750 2. Sensor INA219

3. RTC (Real Time Clock) DS3231 4. Arduino Nano

5. Micro SD Card Adapter (Data Logger) 6. Relay

7. LCD

Slongsong

Outlet

Jembatan Garam Inlet

Cu(Ag) Zn

1

3

6

4

2

5

7

of Energy, Material, and Instrumentation Technology, Vol. 2, No. 4, 2021

2.5 Pengujian Alat

Pengujian alat dilakukan dengan menghubungkan output elektroda Cu(Ag)-Zn ke input monitoring yang telah terhubung ke beban (20 LED). Analisis energi listrik dilakukan dengan proses pengambilan data dengan sistem monitoring berupa nilai OCV, CCV, dan arus serta dilakukan perhitungan hambatan dalam (Rin) (kOhm) menggunakan persamaan 1 dan dilakukan perhitungan daya yang dihasilkan menggunakan persamaan 2.

Pengambilan data dilakukan setiap 1 jam sekali selama 72 jam.

𝑅𝑖𝑛=𝑂𝐶𝑉 − 𝐶𝐶𝑉 𝐼

(1)

𝑃 = 𝐶𝐶𝑉 . 𝐼 (2)

Pada persamaan 1, Rin = hambatan dalam (Ω), OCV = open circuit voltage (volt), CCV = close circuit voltage (volt) dan I = kuat arus (mA). Pada persamaan 2, P = daya (watt), CCV = close circuit voltage (volt) dan I = kuat arus (mA).

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Open Circuit Voltage (OCV) dan Close Circuit Voltage (CCV)

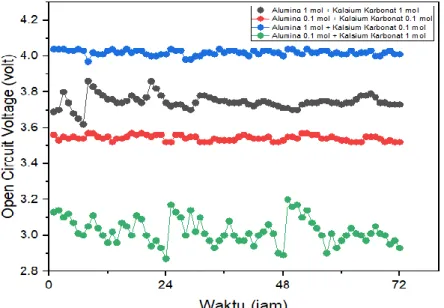

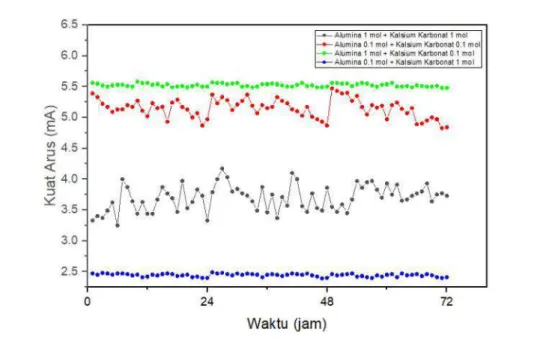

Proses pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan setiap 1 jam selama 72 jam dengan hasil pengukuran OCV dan CCV. Variasi konsentrasi jembatan garam yang digunakan yaitu alumina 1 mol + kalsium karbonat 1 mol jembatan garam pertama; jembatan garam kedua alumina 0,1 mol + kalsium karbonat 0,1 mol; jembatan garam ketiga alumina 1 mol + kalsium karbonat 0,1 mol; dan jembatan garam keempat alumina 0,1 mol + kalsium karbonat 1 mol. Adapun data OCV dari pasangan elektroda Cu(Ag)-Zn dengan variasi konsentrasi jembatan garam setiap 1 jam selama 72 jam pada 5 sel volta ditampilkan seperti pada Gambar 3.

Gambar 3. Grafik pengukuran OCV

Gambar 3 menunjukkan grafik pengukuran OCV. Variasi konsentrasi jembatan garam pertama mengalami ketidakstabilan. Nilai OCV pada satu jam pertama yang dihasilkan sebesar 3,69 volt. Sedangkan nilai OCV pada jam ke-72 yang dihasilkan sebesar 3,73 volt. Variasi konsentrasi jembatan garam kedua cenderung stabil, namun nilai OCV yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan dengan jembatan garam pertama. Hal ini disebabkan perbedaan konsentrasi jembatan garam pada alumina. Hal ini sesuai berdasarkan penelitian sebelumnya, bahwa semakin besar konsentrasi alumina yang digunakan maka semakin besar nilai OCV yang diperoleh (Parkash, 2016). Pada variasi konsentrasi jembatan garam ketiga cenderung stabil dan memiliki nilai OCV yang lebih tinggi dibandingkan dengan variasi konsentrasi jembatan garam lain. Hal ini terjadi karena konsentrasi jembatan garam alumina bernilai besar dan kalsium karbonat bernilai kecil. Semakin kecil konsentrasi kalsium karbonat, maka semakin kecil nilai hambatan dalam (Khormali dkk, 2017). Pada variasi konsentrasi jembatan garam keempat cenderung tidak stabil dan memiliki nilai OCV yang lebih kecil dibandingkan dengan variasi konsentrasi jembatan garam lain. OCV bernilai kecil terjadi karena variasi jembatan garam alumina bernilai kecil dan variasi jembatan garam kalsium karbonat bernilai besar. OCV tertinggi diperoleh sebesar 3,20 volt pada jam ke-49. Sedangkan OCV terendah diperoleh pada jam ke-24 sebesar 2,87 volt.

Alumina (mol) Kalsium karbonat (mol) Rata-Rata (volt) Keterangan

1 1 3,745 Tidak Stabil

0,1 0,1 3,542 Stabil

1 0,1 4,019 Stabil

0,1 1 3,024 Tidak Stabil

Tabel 1 menunjukkan hasil pengukuran OCV. Berdasarkan hasil pengukuran, konsentrasi jembatan garam pertama memiliki nilai elektrik rata-rata yang lebih besar dengan konsentrasi jembatan garam yang lainnya. Hasil pengukuran tersebut menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,745 volt.

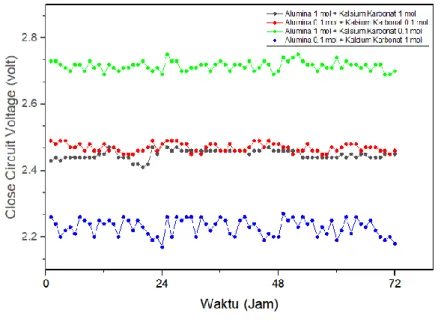

Gambar 4. Grafik pengukuran CCV

Grafik pada Gambar 4 menunjukkan hasil pengukuran CCV. nilai CCV pada satu jam pertama yang dihasilkan jembatan garam pertama sebesar 2,43 volt. Sedangkan nilai CCV pada jam ke-72 adalah 2,45 volt. Kestabilan nilai CCV yang dihasilkan terjadi pada jam ke-4 sampai jam ke-10, jam ke-28 sampai jam ke-41, dan jam ke-53 sampai jam ke-60. Variasi konsentrasi jembatan garam pertama hasil pengukuran CCV cukup stabil. Nilai CCV tertinggi sebesar 2,40 volt, sedangkan nilai CCV terendah sebesar 2,45 volt. Penurunan nilai CCV jembatan garam ini tidak terlalu besar yaitu sebesar 0,04 volt. Variasi konsentrasi jembatan garam memiliki nilai CCV yang lebih besar dibandingkan jembatan garam lain. Nilai CCV terendah sebesar 2,69 volt pada jam ke-12, 24, 47, 70 dan 71. Variasi konsentrasi jembatan garam keempat nilai pengukuran CCV cukup tidak stabil. Nilai CCV pada satu jam pertama adalah 2,26 volt dan pada jam ke-72 adalah 2,18 volt dengan penurunan nilai CCV sebesar 0,1 volt.

Tabel 2. Hasil pengukuran CCV

Alumina (mol) Kalsium karbonat (mol) Rata-Rata (volt) Keterangan

1 1 2,449 Stabil

0,1 0,1 2,469 Stabil

1 0,1 2,715 Stabil

0,1 1 2,229 Tidak Stabil

Tabel 2 menunjukkan hasil pengukuran CCV. berdasarkan hasil pengukuran CCV menunjukkan bahwa konsentrasi jembatan garam ketiga memiliki nilai elektrik rata-rata yang lebih besar dengan konsentrasi jembatan garam yang lainnya. Nilai CCV rata-rata yang dihasilkan pada konsentrasi jembatan garam tidak terlalu terlihat selisih tegangan yang cukup jauh. Konsentrasi jembatan garam keempat menunjukkan nilai CCV yang dihasilkan tidak stabil.

3.2 Kuat Arus

Data hasil penelitian diperoleh nilai kuat arus yang dihasilkan oleh elektroda Cu(Ag)-Zn berbahan elektrolit air laut dapat dilihat pada Gambar 5.

of Energy, Material, and Instrumentation Technology, Vol. 2, No. 4, 2021

Gambar 5. Hasil pengukuran kuat arus

Gambar 5 menunjukkan hasil pengukuran kuat arus variasi konsentrasi jembatan garam pertama mengalami ketidakstabilan. Nilai kuat arus tertinggi yang didapatkan sebesar 4,33 mA. Variasi konsentrasi jembatan garam kedua pun nilai pengukuran yang dihasilkan tidak stabil. Nilai kuat arus pada jam pertama sebesar 5,39 mA dan nilai kuat arus pada jam ke-72 sebesar 4,84 mA. Penurunan nilai kuat arus pada jembatan garam kedua sebesar 0,55 mA. Variasi konsentrasi jembatan garam ketiga memiliki nilai kuat arus yang besar dibandingkan dengan jembatan garam lain. Karena variasi konsentrasi yang digunakan untuk nilai alumina besar dan kalsium karbonat bernilai kecil (Parkash, 2016). Nilai hasil pengukuran yang diperoleh cukup stabil. Variasi konsentrasi jembatan garam keempat memiliki nilai kuat arus yang berbanding terbalik dengan jembatan garam ketiga. Nilai kuat arus yang didapatkan lebih kecil namun hasil pengukuran cukup stabil.

Tabel 3. Hasil pengukuran kuat arus

Alumina (mol) Kalsium karbonat (mol) Rata-Rata (mA) Keterangan

1 1 3,697 Tidak Stabil

0,1 0,1 5,148 Tidak Stabil

1 0,1 5,523 Stabil

0,1 1 2,443 Stabil

Tabel 3 menunjukkan hasil pengukuran kuat arus. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, nilai kuat arus rata-rata pada konsentrasi jembatan garam keempat menunjukkan nilai yang kecil dibandingkan dengan konsentrasi jembatan garam lainnya. Perbedaan hasil pengukuran rata-rata kuat arus jembatan garam pertama dengan jembatan keempat cukup besar yaitu sebesar 3,08 mA.

3.3 Perhitungan Hambatan Dalam dan Daya

Berdasarkan nilai OCV, CCV dan I terhadap waktu dapat dilakukan perhitungan untuk mencari nilai hambatan dalam (Rin) menggunakan persamaan (1) dan daya (P) menggunakan persamaan (2). Adapun data Rin

tersebut ditampilkan dalam bentuk grafik yang dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil perhitungan hambatan dalam

Alumina (mol) Kalsium karbonat (mol) Rata-Rata (kOhm)

1 1 0,352

0,1 0,1 0,209

1 0,1 0,236

0,1 1 0,325

Tabel 4 menunjukkan hasil perhitungan hambatan dalam. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi jembatan garam pertama memiliki nilai hambatan dalam yang cukup besar. Selisih nilai rata-rata hambatan dalam pada setiap konsentrasi jembatan garam terlihat tidak terlalu jauh. Hasil perhitungan tersebut

hambatan dalam yang dihasilkan.

Tabel 5. Hasil perhitungan daya

Alumina (mol) Kalsium karbonat (mol) Rata-Rata (mW)

1 1 9,057

0,1 0,1 12,713

1 0,1 15,001

0,1 1 5,449

Tabel 5 menunjukkan hasil perhitungan daya. Hasil perhitungan tersebut dapat kita ketahui bahwa nilai daya terkecil dihasilkan oleh konsentrasi jembatan garam keempat. Selisih nilai perhitungan rata-rata daya yang diperoleh dari setiap jembatan garam cukup besar. Nilai perhitungan rata-rata daya tertinggi sebesar 15,001 mW, sedangkan nilai perhitungan rata-rata daya terendah sebesar 5,449 mW. Selisih hasil perhitungan rata-rata data tertinggi dengan terendah adalah 9,552 mW.

3.4 Analisis Jembatan garam

Pengukuran besarnya tegangan dan arus yang dihasilkan oleh sel volta ditunjukkan pada Tabel 6 dan tabel 7. Beban yang digunakan adalah 20 LED yang disusun secara seri dan dihubungkan pada sel volta. Pengukuran merupakan hasil rata-rata pengamatan tegangan dan arus tiap sel selama 72 jam dengan pengambilan data setiap 1 jam.

Tabel 6. Tegangan sel volta dengan berbagai jembatan garam selama 72 jam

Keterangan

Variasi jembatan garam Alumina 1 mol +

kalsium karbonat 1 mol

Alumina 0,1 mol + kalsium karbonat

0,1 mol

Alumina 1 mol + kalsium karbonat

0,1 mol

Alumina 0,1 mol + kalsium karbonat

1 mol Tegangan rata-rata

sel volta 3,745 3,542 4,019 3,024

Rata-rata tiap sel 0,749 0,708 0,803 0,604

Hasil pengukuran tegangan Tabel 6 merupakan pengukuran saat beban 20LED dilepaskan (tanpa beban).

Tabel 6 menunjukkan bahwa tegangan rata-rata pada sel volta dengan variasi konsentrasi jembatan garam alumina 1 mol + kalsium karbonat 0,1 mol lebih besar dari sel volta dengan variasi konsentrasi jembatan garam lainnya.

Pada tegangan rata-rata setiap sel pada seluruh variasi konsentrasi jembatan garam tidak terlihat selisih tegangan yang cukup besar. Namun tinjauan dengan hanya mengamati variabel tegangan tidak cukup tanpa melihat besarnya arus yang dihasilkan oleh sumber tegangan (sel volta). Pengukuran kuat arus yang mengalir pada beban seperti pada tabel 7.

Tabel 7. Pengukuran arus sel volta dengan berbagai jembatan garam selama 72 jam

Keterangan

Variasi jembatan garam Alumina 1 mol +

kalsium karbonat 1 mol

Alumina 0,1 mol + kalsium karbonat

0,1 mol

Alumina 1 mol + kalsium karbonat

0,1 mol

Alumina 0,1 mol + kalsium karbonat

1 mol Rata-rata 24 jam

sel volta 3,697 5,148 5,523 2,443

Rata-rata tiap sel 0,739 1,029 1,104 0,488

Pada Tabel 7 menunjukkan hasil pengukuran arus sel volta dengan berbagai variasi konsentrasi jembatan garam selama 24 jam. Berdasarkan tabel pada variasi konsentrasi jembatan garam alumina 1 mol + kalsium karbonat 0,1 mol memiliki nilai arus rata-rata yang terbesar dengan variasi konsentrasi jembatan garam lainnya dengan nilai sebesar 5,523 mA. Sedangkan nilai arus rata-rata terkecil pada variasi konsentrasi jembatan garam alumina 0,1 mol + kalsium karbonat 1 mol sebesar 2,443 mA, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hambatan dalam yang cukup tinggi. Konduktivitas yang kecil sangat berpengaruh pada besarnya arus dan daya yang dihasilkan oleh sel volta.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semakin besar konsentrasi jembatan garam alumina maka akan semakin besar nilai tegangan yang dihasilkan. Nilai hambatan dalam akan semakin besar apabila konsentrasi jembatan kalsium karbonat memiliki nilai hambatan dalam yang besar.

of Energy, Material, and Instrumentation Technology, Vol. 2, No. 4, 2021

5. Daftar Pustaka

Akbar, T. N., Kirom, M. R., & Indra, R. F. (2017). Analisis Pengaruh Material Logam Sebagai Elektroda Microbal Fuel Cell Terhadap Produksi Energi Listrik. e-Proceeding of Engineering, 04(02), 2123–2138.

Arizal, F., Hasbi, M., & Kadir, A. (2017). Pengaruh Kadar Garam Terhadap Daya yang Dihasilkan Pembangkit Listrik Tenaga Air Garam Sebagai Energi Alternatif Terbarukan. In JENTHALPHY-Jurnal Ilmiah Mahasiswa Teknik Mesin, 02(01), 1-5.

Crus, R. O., Avila, E., Mejia, E., Perez, T., Contreras, A. & Martinez, R. G. (2017). In situ Corrosion Study of Copper and Copper-Alloys Exposed to Natural Seawater of the Veracruz Port (Gulf of Mexico). International Journal of Electrochemical Science, 12(01), 3133-3152.

Haq, S. Z. N., Kurniawan, E. & Ramdhani, M. (2018). Analisis Pembangkit Elektrik Menggunakan Media Air Garam Sebagai Larutan Elektrolit. e-Proceeding of Engineering, 05(03), 3823–3830.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2018). Materi Paparan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rapat Koordinasi Infrastruktur Ketenagalistrikan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Bali.

Kholiq, I. (2015). Pemanfaatan Energi Alternatif Sebagai Energi Terbarukan untuk Mendukung Subtitusi BBM.

Jurnal IPTEK, 19(02), 75–91.

Khormali, A., Petrakov, D. G, & Moghaddam, R. N. (2017). Study of Adzorption/Desorption Properties of a New Scale Inhibitor Package to Prevent Calcium Carbonate Formation During Water Injection in Oil Reservoirs. Journal of Petroleum Science and Engineering, 153(01), 257-267.

Parkash, A. (2016). Characterization pf Generated Voltage, Power and Power Density from Cow Dung Using Double Chambered Microbial Fuel Cell. Journal of Physical Chemistry and Biophysics, 6(01), ISSN: 2161-0398.

Pauzi, G. A., Hudaya, E., Supriyanto, A., Warsito & Surtono, A. (2016). Analisis Uji Karakteristik Elektrik Air Laut Sebagai Sumber Energi Listrik Terbarukan. Prosiding Seminar Nasional Sains Matematika Informatika dan Aplikasinya IV Fakultas MIPA, 04, ISSN: 2086–2342.

Pauzi, G. A., Riski, K. C., Suciyati, S. W., Junaidi, Surtono, A., Supriyanto, A., & Warsito. (2018a). Improvement of Characteristics of Electrochemical Cells made from Seawater Using Electroplating Method of Cu(Ag)-Zn Electroda as Renewable Energy Source. Proceeding 2nd International Conference Applied Sciences Mathematics and Informatics 2018. Bandar Lampung. Indonesia.

Pauzi, G. A., Arwaditha, R. K., Supriyanto, A., Suciyati, S. W., Surtono, A., Junaidi & Warsito. (2018b). Desain dan Realisasi Akumulator Elektrolit Air Laut dengan Penambahan Sodium Bicarbonate (NaHCO3) sebagai Sumber Energi Alternatif. Jurnal Fisika, 08(2), 78-88.

Prastuti, O. P., (2017). Pengaruh Komposisi Air Laut dan Pasir Laut Sebagai Sumber Energi Listrik. Jurnal Teknik Kimia dan Lingkungan, 01(01), 35-41.

Pratisto, Y., Prastowo, H., & Soemartoyo, W. A. (2014). Prototipe Pembangkit Listrik Tenaga Air Memanfaatkan Teknologi Sistem Pipa Kapiler. Jurnal Teknik Pomits, 3(01), 99-103.

Votava, J. (2013). Corrosion Resistance of Zinc-Based System in NaCl Environment. Acta Universitas Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 61(05), 1487–1495.

Wibowo, A. (2016). Analisis Sifat Korosi Galvanik Berbagai Plat Logam di Laboratorium Metalurgi Politeknik Negeri Batam. Jurnal Intergrasi, 08(02), 144-147.

---

* Corresponding author.

E-mail addres: (a)[email protected]; (b)[email protected]

Analisis Pertumbuhan Fase Superkonduktor BSCCO-2212 dan BPSCCO-2212 Akibat Variasi Suhu Sintering Menggunakan Metode Pencampuran Basah

Pulung Karo Karo

(a,*), Risky Putra Ramadhan

, Suprihatin(b), danYanti Yulianti

Jurusan Fisika, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia, 35141Article Information Abstract

Article history:

Received October 26th, 2021 Received in revised form November 5th, 2021 Accepted November 29th, 2021

Keywords:

Superconductors BSCCO- 2212, sintering temperature, volume fraction

The research was conducted to determine the effect of sintering temperature on the level of purity of the superconducting phase BSCCO-2212 and BPSCCO- 2212 using the wet mixing method. Sintering was carried out for 20 hours with variations in sintering temperature: 825, 830, 835 and 840°C. XRD results showed that the phase purity level increased until it reached the optimum point at 835°C sintering temperature and then decreased at 840°C. The highest volume fraction of the BSCCO-2212 sample was obtained at a sintering temperature of 835°C at 71.09% and the highest degree of orientation was obtained at a sintering temperature of 830°C at 26.44%. In the BPSCCO-2212 sample, the highest volume fraction was obtained at a sintering temperature of 835°C at 52.59% and the highest degree of orientation at a sintering temperature of 830°C at 43.49%. The optimum value of the volume fraction of BSCCO-2212 is higher than that of BPSCCO-2212. While the optimum value of the degree of orientation of BPSCCO-2212 is higher than that of BSCCO-2212

Informasi Artikel Abstrak

Proses artikel:

Diterima 26 Oktober 2021 Diterima dan direvisi dari 5 November 2021

Accepted 29 November 2021

Kata kunci:

Superkonduktor BSCCO-2212 suhu sintering, fraksi volume

Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh suhu sintering terhadap tingkat kemurnian fase superkonduktor BSCCO-2212 dan BPSCCO-2212 menggunakan metode pencampuran basah. Sintering dilakukan selama 20 jam dengan variasi suhu sintering: 825, 830, 835 dan 840°C Hasil XRD menunjukkan tingkat kemurnian fase meningkat hingga mencapai titik optimum pada suhu sintering 835°C kemudian mengalami penurunan pada suhu sintering 840°C. Fraksi volume tertinggi sampel BSCCO-2212 didapatkan pada suhu sintering 835°C sebesar 71,09% dan derajat orientasi tertinggi didapatkan pada suhu sintering 830°C sebesar 26,44%. Pada sampel BPSCCO- 2212 fraksi volume tertinggi didapatkan pada suhu sintering 835°C sebesar 52,59% dan derajat orientasi tertinggi pada suhu sintering 830°C sebesar 43,49%. Nilai optimum fraksi volume BSCCO-2212 lebih tinggi dari pada BPSCCO-2212. Sedangkan nilai optimum derajat orientasi BPSCCO-2212 lebih tinggi dari pada BSCCO-2212

1. Pendahuluan

Material superkonduktor sangat berperanan penting dalam perkembangan teknologi saat ini. Superkonduktor merupakan matarial dengan resistivitas bernilai nol ketika berada di bawah suhu kritisnya sehingga dapat menghantarkan arus listrik tanpa hambatan. Dalam pembuatan material superkonduktor terdapat empat metode sintesis, diantaranya metode sol gel, metode lelehan, metode padatan, dan metode pencampuran basah.

INSTRUMENTATION TECHNOLOGY

Journal Webpage https://jemit.fmipa.unila.ac.id/

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.