BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Antimikroba

Mikroba atau mikroorganisme merupakan salah satu makhluk hidup yang dapat menyebabkan bahaya dan kerusakan bagi makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan. Hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan mikroba dalam menginfeksi dan menimbulkan penyakit baik yang ringan maupun sampai pada kematian, sehingga manusia terus mencari bahan-bahan untuk mengatasi mikroba yang menimbulkan penyakit tersebut (antimikroba). Salah satu mikroba yang menyebabkan penyakit adalah bakteri (Pelczar & Chan, 2005).

Antimikroba atau antimikrobial dapat diartikan sebagai suatu bahan yang dapat menghambat atau mengganggu pertumbuhan dan metabolisme mikroba. Istilah-istilah lain seperti antibakterial atau antifungal menyatakan penghambatan pertumbuhan dan metabolisme pada kelompok-kelompok mikroorganisme khusus (Pelczar & Chan, 2005). Antimikroba dapat bersifat bakterisidal (membunuh bakteri) dan bakteriostatik (menghambat pertumbuhan bakteri) (Lay, 1992). Kerja antimikroba dalam menghambat atau membunuh mikroorganisme dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor (Pelczar & Chan, 2005).

a. Konsentrasi atau intensitas zat antimikroba

Apabila diibaratkan zat antimikroba adalah peluru dan bakteri adalah terget sasarannya, peluang tertembaknya target sasaran dengan banyaknya jumlah peluru yang ditembakan akan semakin besar. Demikian juga dengan zat antimikroba.

Semakin banyak intensitas zat antimikroba yang digunakan, maka semakin besar juga peluang bakteri akan mati.

b. Jumlah mikroba

Kerja antimikroba dipengaruhi oleh jumlah mikroba yang ada. Semakin sedikit jumlah mikroba, maka semakin pendek waktu yang diperlukan zat antimikroba untuk membunuh bakteri-bakteri. Semakin banyak jumlah mikroba, maka semakin lama waktu yang diperlukan zat antimikroba untuk membunuh bakteri-bakteri tersebut.

c. Suhu

Kenaikan suhu yang sedang secara bertahap, menyebabkan kenaikan keefektifan zat antimikroba. Hal tersebut dipengaruhi karena zat kimia akan merusak mikroba melalui reaksi kimiawi dan laju kimiawi tersebut dipercepat dengan meningkatkan suhu.

d. Spesies mikroba

Setiap mikroba menunjukkan ketahanan yang berbeda-beda terhadap sarana bahan kimia dan fisik. Sel vegetatif yang sedang tumbuh akan lebih mudah dibunuh jika dibandingkan dengan sporanya. Spora bakteri merupakan spora yang paling resisten diantara spora mikroorganisme atau organisme lain dalam kemampuan bertahan hidup pada keadaan kimiawi dan fisik yang kurang baik.

e. Adanya senyawa organik

melindungi bakteri dari antimikroba. Adanya senyawa organik dalam campuran zat antimikroba bisa mengakibatkan:

antimikroba akan bergabung dengan senyawa organik menjadi produk yang tidak bersifat mikrobisidal,

antimikroba yang yang bergabung dengan senyawa organik akan membentuk suatu endapan, sehingga antimikroba tersebut tidak bisa mengikat bakteri, dan

akumulasi senyawa organik dipermukaan sel mikroba, akan menjadi suatu pelindung yang mengganggu kontak antara antimikroba dan sel.

f. Keasaman atau kebasaan (pH)

Mikroba yang ada dilingkungan pH asam dapat dibunuh pada suhu yang lebih rendah dan dengan waktu yang lebih singkat jika dibandingkan dengan mikroba yang sama dilingkungan pH basa.

a. Merusak dinding sel mikroorganisme

Struktur dinding sel bakteri Gram negatif berbeda dengan Gram positif. Pada bakteri Gram negatif, lapisan luar dinding sel hanya mengandung 5-10% peptidoglikan selebihnya terdiri dari protein, lipopolisakarida, dan lipoprotein. Zat antimikroba akan merusak dinding sel dengan cara menghambat pembentukan atau mengubah dinding sel tersebut. Hal tersebut menyebabkan bakteri Gram positif lebih mudah untuk senyawa antimikroba masuk ke dalam sel dan menemukan sasaran untuk bekerja.

b. Merusak permeabilitas sel

Membran sitoplasma merupakan membran yang mempertahankan bahan-bahan tertentu di dalam sel serta mengatur aliran keluar masuknya bahan-bahan-bahan-bahan lain. Kerusakan membran ini akan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan sel atau matinya sel.

c. Merubah molekul protein dan asam nukleat

Suatu kondisi yang mengubah terpeliharanya molekul protein dan asam nukleat dalam sel, yaitu mendenaturasikan protein dan asam nukleat dapat merusak sel dan tidak bisa diperbaiki lagi. Suhu yang tinggi dan konsentrasi yang pekat beberapa zat kimia akan mengakibatkan koagulasi ireversebel komponen-komponen yang vital ini.

d. Menghambat kerja enzim

diketahui bisa mengganggu reaksi biokimia. Proses penghambatan ini akan mengakibatkan metabolisme sel terganggu dan bisa mengalami kematian.

e. Menghambat sintesis asam nukleat dan protein

DNA, RNA, dan protein merupakan pemegang peranan sangat penting dalam proses kehidupan setiap sel yang normal. Gangguan yang terjadi pada ketiganya akan mengakibatkan sel yang rusak total.

2.2. Tanaman Kemangi

2.2.1. Deskripsi Kemangi (van Steenis, 2008)

coklat tua, gundul, waktu dibasahi membengkak sekali, seiring di tanam. Lebih sering menjadi liar. Biasanya kemangi tumbuh di tepi jalan dan di tanam dikebun. Perbedaan yang paling menonjol Ocimum x africanum Lour dengan jenis kemangi lainnya adalah kemangi ini mempunyai kelopak dan mahkota yang lebih pendek dengan warna selalu putih. Tanaman kemangi dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Tanaman Kemangi (Ocimum x africanum Lour)

Sumber : en.wikipedia.org/wiki/Kemangi

kemangi dapat ditemukan diseluruh Pulau Jawa pada ketinggian 450-1100 m di atas permukaan laut (Heyne, 1987).

2.2.2. Sistematika Kemangi

Kedudukan kemangi dalam sistematika tumbuhan (Cronquist, 1981) adalah sebagai berikut:

Divisio : Magnoliophyta Classis : Magnoliopsida Ordo : Lamiales Familia : Lamiaceae Genus : Ocimum

Species : Ocimum x africanum Lour. 2.2.3. Kegunaan Kemangi

Tanaman kemangi merupakan salah satu tumbuhan yang digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan obat-obatan. Menurut tim peneliti dari Center for New Corps and Plant Products, Purdue University, Amerika Serikat,

daun kemangi terbukti ampuh untuk menyembuhkan sakit kepala, pilek, diare, sembelit, cacingan, dan gangguan ginjal (Hadipoentyanti, 2008).

digunakan sebagai obat disentri, pewangi, obat demam, dan perangsang (Sesella, 2010).

2.3. Tanaman Tembakau

2.3.1. Deskripsi Tembakau (van Steenis, 2008)

Gambar 2.2 Tanaman Tembakau (Nicotiana tabacum Linn).

Tembakau biasa dijumpai dari dataran rendah sampai ketinggian 5000 kaki diatas permukaan laut, tetapi terkadang tembakau masih bisa ditemukan pada ketinggian 7000 kaki sama seperti di dataran Dieng (Dieng Plateau). Tanah yang dianggap paling cocok untuk tumbuhnya tembakau ialah campuran tanah liat dan pasir dengan kadar humus yang tinggi, tanah tersebut harus kedap, dan selalu ada air (Heyne, 1987).

2.3.2. Sistematika Tembakau

Kedudukan tembakau dalam sistematika tumbuhan (Cronquist, 1981) adalah sebaga berikut:

Divisio : Magnoliophyta Classis : Magnoliopsida Ordo : Solanales Familia : Solanaceae Genus : Nicotiana

2.3.3. Kegunaan Tembakau

Daun tembakau merupakan tanaman dengan nilai jual yang cukup tinggi. Tembakau biasanya digunakan sebagai bahan baku utama pembuatan rokok dan cerutu. Sebelum dibuat menjadi rokok, daun tembakau dikeringkan sampai berwarna coklat muda atau coklat kehitaman. Setalah itu baru diolah dengan cara dipotong-potong hingga halus atau langsung dilinting menjadi cerutu (Heyne, 1987).

Tembakau juga digunakan untuk obat-obatan tradisional. Tumbukan daunnya yang ditambah dengan minyak tanah dapat dipakai untuk mengobati borok dan luka. Rebusan air atau air rendaman daun tembakau bisa digunakan sebagai obat anti hama tanaman atau insektisida (Ibrahim, 2011).

2.4. Kandungan Fitokimia Kemangi dan Tembakau

Kemangi mengandung metabolit sekunder antara lain flavonoid, saponin, tanin, dan terpenoid (Mangoting et al., 2005). Selain senyawa-senyawa tersebut, kemangi juga mengandung minyak atsiri. Minyak atsiri yang terdapat pada kemangi terdiri dari osimena, farnesena, sineol, felandrena, sedrena, bergamotena, amorftena, burnesena, kardinena, kopaena, kubebena, pinena, santelena, terpinena, sitral, dan kariofilena (Afrensi, 2007). Minyak atsiri pada kemangi mampu menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Pseudomonas flourescens, Streptococcus alfa, dan Bacillus

subtilis (Sesella, 2010).

utama yang terkandung dalam tembakau yaitu alkaloid terutama nikotin. Nikotin mempunyai khasiat untuk mengobati luka. Banyak sedikitnya kandungan nikotin pada tembakau dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pemupukan, jarak tanam, irigasi, penyimpanan hasil, pemangkasan, varietas tanaman, cuaca, musim, dan kedalaman tanah. Sekitar 88% nikotin pada tembakau terdapat pada daun, sisanya terdapat pada akar, batang, dan bunga (Mahajoeno, 2000).

a. Flavonoid

Flavonoid merupakan salah satu golongan fenol terbesar yang ada di alam. Golongan flavonoid tersusun sebagai deretan senyawa C6-C3-C6 (Robinson, 1995). Flavonoid merupakan senyawa 15-karbon yang umunya terdapat pada tumbuhan di seluruh dunia (Salisbury & Ross, 1995). Beberapa golongan senyawa flavonoid antara lain antosianin, proantosianidin, flavonol, flavon, glikoflavon, biflavonil, khalkon dan auron, flavanon, dan isoflavon (Harborne, 1987). Peran dari senyawa golongan flavonoid antara lain sebagai pengaturan tumbuh, pengaturan fotosintesis, sebagai antimikroba dan antivirus, dan anti serangga (Robinson, 1995).

b. Tanin

senyawa yang tidak berwarna dan terdapat pada tumbuhan berkayu. Penyebaran dari tanin terkondensasi hampir terdapat disemua jenis tumbuhan dari gimnospermae dan paku-pakuan, serta tersebar luas pada angiospermae terutama tumbuhan berkayu (Harborne, 1987).

Kadar tanin pada tumbuhan cukup tinggi, biasanya digunakan sebagai senyawa pertahanan bagi tumbuhan itu sendiri khususnya membantu mengusir hewan pemangsa tumbuhan (Robinson, 1995), bisa digunakan juga sebagai antibakteri dan antifungi (Salisbury & Ross, 1995).

c. Saponin

Saponin merupakan senyawa aktif permukaan yang kuat dan bersifat seperti sabun dikarenakan kemampuannya dalam membentuk busa jika dikocok dalam air dan pada konsentrasi yang rendah (Robinson, 1995). Saponin juga memiliki aktivitas antimikroba, merangsang sistem imun, dan mengatur tekanan darah (Handayani, 2013).

d. Alkaloid

e. Terpenoid

Terpenoid merupakan senyawa yang berasal dari molekul isoprena CH2 = C(CH3) – CH = CH2 dengan kerangka karbonnya tersusun oleh penyambungan dua atau lebih dari satuan C5. Terpenoid terdiri dari beberapa senyawa, mulai dari minyak atsiri yaitu monoterpena dan sekuiterpena yang mudah menguap (C10 dan C15), diterpena yang sukar menguap (C20), hingga triterpenoid dan stereol yang tidak bisa menguap (C30), serta pigmen karotenoid (C40). Umumnya terpenoid bisa larut dalam lemak dan terdapat di dalam sitoplasma sel tumbuhan. Terkadang minyak atsiri terdapat di dalam sel kelenjar khusus pada permukaan daun, dan karotenoid biasanya berhubungan dengan kloroplas di dalam daun dan dengan kromoplas di dalam daun bunga (Harborne, 1987). Peran dari terpenoid adalah sebagai insektisida dan mempunyai daya racun untuk hewan tingkat tinggi (Robinson, 1995).

2.5. Ekstraksi

serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang ditetapkan (Depkes RI, 1995).

Terdapat beberapa metode ekstraksi, antara lain maserai, perkolasi, soxhletasi, digesti, refluks dan lain-lain. Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah maserasi. Maserasi adalah metode ekstraksi menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada suhu ruang (Depkes RI, 2000). Kelebihan penggunaan metode ini adalah peralatan dan prosedur kerja yang digunakan sederhana, metode ini tidak menggunakan panas sehingga zat aktif pada simplisia tidak terurai. Metode maserasi ini memungkinkan banyak senyawa aktif yang terekstraksi, walaupun beberapa senyawa mempunyai kelarutan terbatas dalam suatu pelarut (Istiqomah, 2013). 2.6. Bakteri Streptococcus mutans

Klasifikasi bakteri S. mutans (Holt et al., 1994) adalah sebagai berikut : Divisio : Firmicutes

Classis : Bacilli

Ordo : Lactobacilalles Familia : Streptococcaceae Genus : Streptococcus

Species : Streptococcus mutans

Bakteri ini mampu memperbanyak diri selama 48 jam pada suhu optimum 37oC dalam media selektif (Holt et al., 1994).

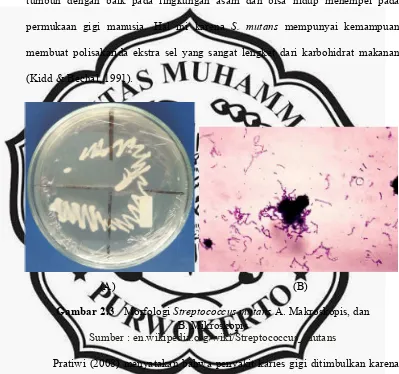

S. mutans merupakan salah satu bakteri yang bersifat kariogenik karena

mampu membuat asam dari karbohidrat yang dapat diragikan. S. mutans dapat tumbuh dengan baik pada lingkungan asam dan bisa hidup menempel pada permukaan gigi manusia. Hal ini karena S. mutans mempunyai kemampuan membuat polisakarida ekstra sel yang sangat lengket dari karbohidrat makanan (Kidd & Bechal, 1991).

(A) (B)

Gambar 2.3 Morfologi Streptococcus mutans A. Makroskopis, dan B. Mikroskopis

Sumber : en.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_mutans