10 BAB II KAJIAN TEORI A. Kajian Teori

1. Tinjauan tentang Kemandirian Belajar a. Pengertian Kemandirian Belajar

Kemandirian merupakan kemampuan seseorang untuk tidak bergantung pada orang lain. Hamzah B. Uno (2010: 77-78) mendefinisikan kemandirian sebagai kemampuan untuk mengarahkan sekaligus mengendalikan diri sendiri dalam berpikir dan bertindak serta tidak merasa bergantung pada orang lain. Orang yang mandiri akan mengandalkan dirinya untuk merencanakan dan membuat keputusan penting. Kemampuan untuk mandiri bergantung pada tingkat kepercayaan diri, kekuatan batin, dan keinginan untuk memenuhi harapan.

Belajar mandiri merupakan proses belajar siswa yang timbul dari dalam diri siswa itu sendiri karena ingin mencapai tujuan yang diinginkan, hal tersebut sesuai dengan pendapat Haris Mudjiman (2007: 7) belajar mandiri adalah kegiatan belajar aktif yang didorong oleh niat atau motif untuk menguasai kompetensi tertentu guna mengatasi suatu masalah dan dibangun dengan bekal pengetahuan atau kompetensi yang telah dimiliki. Menurut Martinis Yamin (2008: 119-122) belajar mandiri itu berbeda dengan belajar terstruktur, belajar terstruktur lebih

mudah dibanding dengan belajar mandiri, belajar mandiri lebih sukar dan dapat dilaksanakan apabila syarat-syarat berikut ini dapat dipenuhi dintaranya adanya masalah, menghargai pendapat peserta didik, peran guru, dan cara menghadapi peserta didik.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar adalah kemampuan untuk mengendalikan sekaligus mengatur pikiran, perasaan, tindakan, dan kegiatan belajar aktif secara bebas untuk menguasai kompetensi tertentu yang proses dan kegiatannya berasal dari siswa sendiri. Kemandirian belajar berarti bebas dalam menentukan arah, rencana, sumber, dan keputusan untuk mencapai kompetensi tertentu. Hal ini membutuhkan motivasi, keuletan, keseriusan, kedisiplinan, tanggung jawab, kemauan, dan keingintahuan agar dapat mengatasi suatu masalah dengan bekal yang telah dimiliki sebelumnya. Guru bukanlah sebagai pengendali dalam proses belajar mandiri. Pengendali dalam proses belajar mandiri adalah siswa itu sendiri. Guru bertindak sebagai penasehat yang memberi pengarahan. Melalui pengarahan tersebut, siswa dapat menentukan tujuan, strategi, dan sumber-sumber yang digunakan dalam proses belajar.

b. Ciri-ciri Kemandirian Belajar

Seorang siswa yang memiliki kemandirian belajar harus mampu mengambil keputusan dengan bijaksana serta selalu mempunyai inisiatif untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Siswa yang memiliki kemandirian belajar juga harus percaya diri dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah maupun ulangan harian yang diberikan oleh guru. Menurut Haris Mudjiman (2007: 9) indikator-indikator belajar mandiri antara lain tingkat keaktifan belajar, persistensi kegiatan belajar, keterarahan belajar, dan kreativitas pembelajar. Sedangkan Desmita (2011: 185-188) menjelaskan bahwa kemandirian dapat dilihat dari beberapa ciri. Beberapa ciri tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

“1) mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi; 2) memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya sendiri; 3) bertanggungjawab atas apa yang dilakukan; 4) mampu melakukan kritik dan penilaian diri; 5) memiliki kepercayaan diri dan melaksanakan tugas-tugasnya”. Berdasarkan ciri-ciri kemandirian belajar yang telah dijelaskan oleh Desmita, peneliti menarik kesimpulan untuk dijadikan indikator dalam penelitian ini. Aspek kemandirian belajar yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 1) mampu memecahkan masalah; 2) memiliki motivasi belajar tinggi; 3) memiliki sikap tanggung jawab; 4) mampu melakukan evaluasi belajar; dan 5) memiliki percaya diri.

c. Manfaat Kemandirian Belajar

Kemandirian belajar memiliki banyak manfaat. Menurut Martinis Yamin (2008: 118) manfaat tersebut adalah memupuk tanggung jawab, meningkatkan keterampilan, memecahkan masalah, mengambil keputusan, berpikir kreatif, berpikir kritis, percaya diri yang kuat, dan menjadi guru bagi dirinya sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, manfaat kemandirian belajar sangat berpengaruh bagi kemampuan siswa dan pemecahan masalah pendidikan. Siswa akan semakin mudah untuk mengembangkan kemampuannya. Beberapa masalah pendidikan juga dapat diatasi dengan kemandirian belajar. d. Upaya untuk Mengembangkan Kemandirian Belajar

Kemandirian belajar dapat dikembangkan dengan berbagai upaya, salah satunya adalah dengan menciptakan kebebasan kepada siswa untuk mengekspresikan apa yang akan dilakukan sehingga kreativitas siswa dapat dioptimalkan. Mohammad Ali dan Mohammad Asrori (2008: 119-120) menjelaskan beberapa upaya untuk mengembangkan kemandirian belajar. Upaya tersebut diantaranya:

“ (1) Penciptaan partisipasi dan keterlibatan remaja dalam keluarga; (2) Penciptaan keterbukaan; (3) Penciptaan kebebasan untuk mengekspresikan lingkungan; (4) Penerimaan positif tanpa syarat; (5)Empati terhadap remaja; (6) Penciptaan kehangatan hubungan dengan remaja.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya untuk mengembangkan kemandirian belajar adalah penciptaan partisipasi dan keterlibatan remaja dalam keluarga, penciptaan keterbukaan, penciptaan kebebasan untuk mengekspresikan lingkungan, penerimaan positif tanpa syarat, empati terhadap remaja, dan penciptaan hubungan kehangatan dengan remaja.

2. Tinjauan tentang Motivasi Belajar a. Pengertian Motivasi Belajar

Motivasi merupakan faktor penggerak maupun dorongan yang dapat memicu timbulnya rasa semangat. Motivasi juga mampu merubah tingkah laku manusia atau individu untuk menuju pada hal yang lebih baik untuk dirinya sendiri, hal tersebut diperkuat oleh pendapat Ngalim Purwanto (2007: 60) mendefinisikan motivasi ialah segala sesuatu ynag mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu.

Sedangkan menurut Oemar Hamalik (2012: 158) motivasi adalah perubahan dalam diri atau pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Motivasi dapat ditinjau dari dua sifat, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah keinginan bertindak yang disebabkan pendorong dari dalam individu, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi

yang keberadaannya karena pengaruh dari luar individu. Tingkah laku yang terjadi dipengaruhi oleh lingkungan.

Menurut Agus Suprijono (2011: 163) motivasi belajar adalah proses yang memberi semangat belajar, arah, dan kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah dan bertahan lama. Sedangkan menurut Hamzah B. Uno (2008: 3) motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa motivasi belajar adalah suatu dorongan atau daya penggerak dari dalam diri individu yang memberikan arah dan semangat pada kegiatan belajar, sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Jadi peran motivasi bagi siswa dalam belajar sangat penting. Dengan adanya motivasi akan meningkatkan, memperkuat dan mengarahkan proses belajarnya, sehingga akan diperoleh keefektifan dalam belajar.

b. Fungsi Motivasi Belajar

Motivasi memiliki fungsi bagi seseorang, karena motivasi dapat menjadikan seseorang mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Fungsi motivasi menurut Sardiman (2010: 85) yaitu:

“ (1) Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi; (2) Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai; (3) Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan mana yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.”

Selanjutnya Hamzah B. Uno (2008: 17) menjelaskan bahwa fungsi motivasi dalam belajar adalah sebagai berikut:

“ (1) Mendorong manusia untuk melakukan suatu aktivitas yang didasarkan atas pemenuhan kebutuhan; (2) Menentukan arah tujuan yang hendak dicapai; (3)Menentukan perbuatan yang harus dilakukan.” Hampir sama dengan pendapat-pendapat sebelumnya, Oemar Hamalik (2012: 161) menyatakan bahwa fungsi motivasi antara lain sebagai berikut:

“ (1) Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi maka tidak akan timbul sesuatu perbutan seperti belajar; (2) Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan perbuatan kepencapaian tujuan yang diinginkan; (3 )Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Ia berfungsi sebagai mesin bagi mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan.” Berdasarkan pendapat di atas, fungsi motivasi dalam belajar antara lain adalah untuk mendorong, menggerakkan dan mengarahkan aktivitas-aktivitas peserta didik dalam belajar sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Dengan hal tersebut seseorang melakukan suatu usaha yang sungguh-sungguh karena adanya motivasi yang baik.

c. Ciri-ciri Motivasi Belajar

Orang termotivasi dapat dilihat dari ciri-ciri yang ada pada diri orang tersebut. Menurut Sardiman (2010: 83) ciri-ciri orang yang termotivasi adalah sebagai berikut:

“(1) Tekun menghadapi tugas; (2) Ulet menghadapi kesulitan; (3) Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah; (4) Lebih sering bekerja mandiri; (5) Cepat bosan pada tugas-tugas rutin; (6) Dapat mempertahankan pendapatnya; (7) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu; (8) Senang memecahkan masalah soal-soal”.

Nana Sudjana (2006: 61) berpendapat bahwa motivasi siswa dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain:

“ (1) minat dan perhatian siswa terhadap pelajaran; (2) Semangat siswa untuk melakukan tugas-tugas belajarnya; (3) Tanggungjawab siswa dalam mengerjakan tugas-tugas belajarnya; (4) Reaksi yang ditunjukkan siswa terhadap stimulus yang diberikan guru; (5) Rasa senang dan puas dalam mengerjakan tugas yang diberikan”.

Hamzah B. Uno (2008: 23) mengemukakan bahwa ciri-ciri atau indikator motivasi antara lain:

“ (1) Adanya hasrat dan keinginan berhasil; (2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar; (3) Adanya harapan dan cita-cita masa depan; (4) Adanya penghargaan dalam belajar; (5) Adanya kegiatan yang menarik dalam kegiatan belajar; (6) Adanya lingkungan belajar yang kondusif”.

Atas dasar beberapa ciri-ciri motivasi menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa siswa yang memiliki ciri-ciri termotivasi adalah siswa yang ulet dalam menyelesaikan tugas,

siswa tekun, menunjukkan minat, selalu memperhatikan, semangat dan adanya hasrat untuk berhasil

d. Cara Mengembangkan Motivasi Belajar pada Siswa

Motivasi belajar pada siswa dapat dikembangkan dengan berbagai cara dan upaya. Menurut Oemar Hamalik (2012: 166-168) cara untuk menggerakkan atau membangkitkan motivasi belajar siswa antara lain sebagai berikut:

“ (1) memberi angka; (2) pujian; (3) hadiah; (4) kerja kelompok; (5) persaingan; (6) tujuan; (7) sarkasme; (8) penilaian; (9) karyawisata dan ekskursi; (10) film pendidikan; (11) belajar melalui radio.”

Menurut Sardiman (2008: 92-95) ada beberapa contoh dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah. Beberapa bentuk dan cara motivasi tersebut diantaranya:

“1) memberi angka 2) hadiah 3) saingan/ kompetisi 4) ego-involment 5) memberi ulangan 6) mengetahui hasil 7) pujian 8) hukuman 9) hasrat untuk belajar 10) minat 11) tujuan yang diakui".

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi dapat ditumbuhkan melalui cara-cara mengajar yang bervariasi sehingga mampu menumbuhkan hasrat dan menarik perhatian siswa, memberikan ulangan dapat memberi kesempatan kepada peserta didik menyalurkan dan untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam belajar, pemberian pujian dan hadiah atas prestasi siswa juga bisa membangkitkan

semangat untuk lebih giat belajar sehingga tujuan pendidikan dan keberhasilan pembelajaran dapat dicapai.

3. Tinjauan tentang Pembelajaran IPS a. Pengertian Belajar

Belajar merupakan usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh pengalaman atau pengetahuan baru yang dapat merubah tingkah laku, baik kognitif, afektif maupun psikomotorik. Belajar juga dapat terjadi karena interaksi yang dialami oleh individu. Sardiman (2003: 20) menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, misalnya dengan membaca, mengamati, mendengar, meniru dan lain sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Slameto (2010: 2) yang menyatakan bahwa belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh sesuatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.

Belajar juga merupakan hasil interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sugihartono, dkk (2007: 74) yang mendefinisikan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Oemar Hamalik (2007: 28)

belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Hampir sama dengan

pendapat sebelumnya Muhibbin Syah (2011: 68)

mengungkapkan bahwa secara umum belajar merupakan tahapan seluruh tingkah laku individu yang relative menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif.

Berdasarkan beberapa pengertian belajar diatas maka dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan proses dimana seorang individu mendapatkan hal atau informasi baru yang terlihat dari interaksi tingkah laku dengan lingkungannya. b. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran tidak lepas dari adanya proses belajar, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja dan berlangsung secara terus menerus. Pembelajaran merupakan proses interaksi antara guru dan siswa yang berlangsung di sekolah. Dengan adanya interaksi tersebut, maka pembelajaran dapat mempengaruhi perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Pembelajaran merupakan kegiatan yang menekankan pada unsur pendidikan untuk pembekalan siswa agar tercapai tujuan pendidikan. Menurut Oemar Hamalik (2009: 57) pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi

unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran sangat simpel dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Pembelajaran pada hakikatnya adalah usaha sadar dari diri seorang guru untuk membelajarkan siswanya (mengarah interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.

Pendapat lain tentang pembelajaran diungkapkan oleh Agus Suprijono (2011: 13) pembelajaran bermakna leksikal berarti proses, cara perbuatan mempelajari. Pada pembelajaran guru yang mengajar dan dapat diartikan sebagai upaya mengorganisir lingkungan terjadinya pembelajaran. Guru mengajar dalam perspektif pembelajaran adalah guru menyediakan fasilitas belajar bagi siswa untuk mempelajarinya sehingga subjek pembelajaran adalah para siswa.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu proses mengorganisir lingkungan terjadinya pembelajaran di sekolah dan guru berperan secara aktif sebagai penyedia fasilitas belajar bagi siswa.

c. Pengertian IPS

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan kajian dari berbagai disiplin ilmu sosial seperti geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi yang disusun berdasarkan realitas dan fenomena sosial yang ada dan telah disederhanakan. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) menurut NCSS (National Council for Social Studies) adalah sebagai berikut:

“Social studies is the integrated study of the social sciences and humanities to promote civic competence. Within the school program, social studies provides coordinated, systematic study drawing upon such disciplines as anthropology, archaeology, economics, geography, history, law, political science, psychology, religion, and socuology, as well as appropriate content from the humanities, mathematics, and the nature sciences (Savage and Armstrong, 1996: 9)”

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan IPS merupakan kajian dari berbagai disiplin ilmu bukan hanya dari ilmu sosial saja tetapi humaniora, bahkan agama, matematika, serta ilmu alam yang telah diintegrasikan untuk membentuk kemampuan yang bersifat kewarganegaraan.

Mohammad Numan Soemantri (2001: 44) merumuskan Pendidikan IPS sebagai suatu penyederhanaan berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial, psikologi, filsafat, ideologi negara dan agama yang diorganisasikan dan disajikan untuk tujuan pendidikan. Sedangkan menurut Trianto (2010: 171) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai cabang

ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Ilmu Pengetahuan Sosial ini dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang ada dalam masyarakat dan diwujudkan dalam satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu sosial. IPS atau studi sosial merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang diturunkan dari isi materi cabang-cabang ilmu-ilmu sosial yaitu sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, antropologi, filsafat, dan psikologi sosial.

Dengan demikian, secara garis besar mata pelajaran IPS merupakan kajian yang terkait dengan fenomena dan masalah-masalah sosial, yang terkait dengan kehidupan manusia dan lingkungannya. Hal itu berarti bahwa kehidupan manusia dan lingkungannya mempunyai hubungan yang erat serta tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan satu sama lain dan saling mempengaruhi. Permasalahan sosial tersebut setiap saat selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

d. Tujuan IPS

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan ilmu yang multidisipliner dimana banyak cabang ilmu didalamnya seperti ekonomi, sosiologi, geografi, sejarah, dll sehingga setelah mempelajari ilmu tersebut diharapkan siswa dapat peka terhadap lingkungan alam dan masyarakat yang ada disekitarnya.

Menurut Trianto (2010: 176) tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial adalah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik agar peka terhadap permasalahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat atau lingkungan sekitar, memiliki sikap mental yang positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, serta terampil dalam mengatasi dan memecahkan setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan. Sapriya (2011: 201) menyatakan bahwa mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik:

“1) Mengenal konsep tentang lingkungan sekitarnya 2) Berpikir kritis, logis, rasa ingin tahu yang besar dan mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari 3) Berpegang pada nilai-nilai sosial dalam masyarakat 4) Mampu menjalin komunikasi dan bekerjasama dengan masyarakat dalam segala situasi dan kondisi”.

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai tujuan IPS di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan IPS adalah untuk menjadikan peserta didik menjadi warga negara yang baik, yang berkarakter, mampu mengamalkan dan mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya, serta mampu memahami dan tanggap dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Untuk menjadikan peserta didik menjadi berkarakter maka diperlukan peran penting dari pihak sekolah, guru dan keluarga. Mereka harus mampu dijadikan sebagai teladan yang baik untuk para peserta didik.

e. Karakteristik IPS

Mata pelajaran IPS merupakan kajian yang terkait dengan fenomena dan masalah-masalah sosial, yang terkait dengan kehidupan manusia dan lingkungannya. Sedangkan tujuan mata pelajaran IPS adalah untuk menjadikan peserta didik menjadi warga negara yang baik, yang berkarakter, mampu mengamalkan dan mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya, serta mampu memahami dan tanggap dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Trianto (2010: 174), karakteristik mata pelajaran IPS berbeda dengan disiplin ilmu lain yang bersifat monopolistik. Karakteristik mata pelajaran IPS di SMP/ MTs antara lain sebagai berikut:

“ (1) Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi, sejarah, ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan juga bidang humaniora, pendidikan, dan agama; (2) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS berasal dari struktur keilmuan geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, yang dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi pokok bahasan atau topik (tema tertentu); (3) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS juga menyangkut berbagai masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner; (4) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dapat menyangkut peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip sebab akibat, kewilayahan, adaptasi, dan pengelolaan lingkungan, struktur, proses, dan masalah sosial serta upaya-upaya perjuangan hidup

agar survive seperti pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, keadilan dan jaminan keamanan.”

4. Tinjauan tentang Model Pembelajaran Reciprocal Teaching a. Pengertian Model Pembelajaran Reciprocal Teaching

Menurut Suyatno (2009: 64) pengajaran terbalik atau reciprocal teaching merupakan metode pengajaran berdasarkan prinsip-prinsip pengajuan pertanyaan, yang mana keterampilan-keterampilan metakognitif diajarkan melalui pengajaran langsung dan permodelan oleh guru untuk memperbaiki kinerja membaca

siswa yang pemahaman membacanya rendah. Dalam

pembelajaran harus memperhatikan tiga hal, yaitu bagaimana siswa belajar, mengingat, berpikir dan memotivasi diri.

Pendapat tersebut hampir sama dengan pendapat Nur dan Wikandari (dalam Trianto, 2007: 96) yang menyatakan bahwa pengajaran terbalik merupakan pendekatan konstruktivis yang berdasar pada prinsip-prinsip pembuatan dan pengajuan pertanyaan. Pengajaran terbalik terutama dikembangkan untuk membantu guru menggunakan dialog-dialog belajar yang bersifat kerja sama untuk mengajarkan pemahaman bacaan-bacaan secara mandiri di kelas. Melalui pengajaran terbalik siswa diajarkan empat strategi pemahaman pengaturan diri spesifik yaitu perangkuman, pengajuan pertanyaan, pengklarifikasian, dan prediksi.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa model reciprocal teaching merupakan salah satu model pembelajaran yang dilaksanakan agar tujuan pembelajaran tercapai dengan cepat melalui proses belajar mandiri dan siswa mampu menyajikannya di depan kelas. Yang diharapkan, tujuan pembelajaran tersebut tercapai dan kemampuan siswa dalam belajar mandiri dan memahami konsep dapat ditingkatkan. Merangkum dari hasil penelitian Palinscar dan Brown tahun 1984, model pembelajaran reciprocal teaching memiliki beberapa kriteria, yaitu:

1) Dialog antara siswa dengan guru, dimana masing-masing mendapat giliran untuk memimpin diskusi

2) Reciprocal artinya suatu interaksi dimana seseorang bertindak untuk merespon yang lain

3) Dialog yang terstruktur dengan menggunakan empat strategi yaitu: merangkum, membuat pertanyaan, mengklarifikasi (menjelaskan) dan memprediksi.

Masing-masing strategi tersebut dapat membantu siswa membangun pemahaman terhadap apa yang sedang dipelajarinya dan juga mendorong siswa untuk memiliki kemandirian belajar. Dari penjelasan di atas dapat diketahui kekuatan-kekuatan model pembelajaran reciprocal teaching adalah sebagai berikut:

1) Melatih kemampuan siswa belajar mandiri sehingga kemampuan dalam belajar mandiri dapat ditingkatkan.

2) Melatih siswa untuk menjelaskan kembali materi yang dipelajari kepada pihak lain. Penerapan pembelajaran ini memfasilitasi siswa dalam mempresentasikan idenya.

3) Orientasi pembelajaran adalah investasi dan penemuan. Dengan menemukan dan menyelidiki sendiri konsep yang sedang dibahas, siswa akan lebih mudah dalam mengingat suatu konsep. Pengertian siswa tentang suatu konsep pun merupakan pengertian yang benar-benar dipahami oleh siswa sehingga penguasaan konsep siswa pun meningkat.

b. Langkah-langkah Model Pembelajaran Reciprocal Teaching Model pembelajaran reciprocal teaching pada dasarnya merupakan model pembelajaran yang mengajak siswa untuk berdialog sekaligus belajar secara mandiri. Menurut Suyatno (2009: 64) prosedur atau langkah-langkah model pembelajaran reciprocal teaching adalah sebagai berikut:

1) Membagikan bacaan pada hari ini.

2) Menjelaskan bahwa Anda akan bertindak sebagai guru pada bagian pertama bacaan.

3) Meminta siswa membaca bagian yang telah ditetapkan. 4) Setelah membaca, siswa disuruh melakukan permodelan. 5) Meminta siswa membuat komentar tentang pengajaran guru.

6) Siswa yang lain membaca dalam hati bagian yang lain. 7) Memilih salah satu siswa yang berperan sebagai guru. 8) Membimbing siswa yang berperan sebagai guru.

9) Mengurangi bimbingan siswa yang berperan sebagai guru.

Sedangkan menurut Nur dan Wikandari (dalam Trianto, 2007: 98) prosedur atau langkah-langkah model pembelajaran reciprocal teaching adalah sebagai berikut:

1) Disediakan teks bacaan sesuai materi yang hendak diselesaikan.

2) Dijelaskan bahwa pada segmen pertama guru bertindak sebagai guru atau model.

3) Siswa diminta membaca dalam hati bagian teks yang ditetapkan. Untuk memudahkan mula-mula bekerja paragraf demi paragraf.

4) Jika siswa telah menyelesaikan bagian pertama, dilakukan permodelan berikut ini:

a) Pertanyaan yang saya perkirakan akan saya tanyakan guru adalah

b) Guru memberikan kesempatan siswa menjawab pertanyaan tersebut. Bila perlu mereka boleh mengacu pada teks dengan kalimatnya sendiri.

c) Merangkum pokok pikiran yang terdapat dalam paragraf atau sub bab. Bila perlu dapat menunjuk salah seorang siswa untuk membacakan rangkumannya.

d) Memberikan kesempatan siswa untuk memprediksi hal yang akan dibahas pada paragraf selanjutnya.

e) Memberikan kesempatan siswa mengajukan komentar atau menemukan hal yang tidak jelas pada bacaan. 5) Siswa diminta untuk memberikan komentar tentang

pengajaran yang baru berlangsung dan mengenai bacaan. 6) Segmen berikutnya dilanjutkan dengan bagian bacaan atau

paragraf berikutnya dan dipilih satu siswa yang akan berperan sebagai “guru-siswa”.

7) Siswa dilatih/ diarahkan berperan sebagai “guru-siswa” sepanjang kegiatan itu. Mendorong siswa lain untuk berperan serta dalam dialog, namun selalu memberi “guru-siswa” itu untuk kesempatan memimpin dialog. Memberikan banyak umpan balik dan pujian kepada “guru-siswa” untuk peran sertanya.

8) Pada hari-hari berikutnya, semakin lama guru mengurangi peran dalam dialog, sehingga “guru-siswa” dan siswa lain berinisiatif sendiri menangani kegiatan itu. Peran guru selanjutnya sebagai moderator, menjaga agar siswa tetap berada dalam jalur dan membantu mengatasi kesulitan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah atau prosedur model pembelajaran reciprocal teaching yang telah dikemukakan oleh Suyatno.

c. Pembelajaran IPS dengan Menggunakan Model Pembelajaran Reciprocal Teaching

Materi yang akan diajarkan dengan model pembelajaran Reciprocal Teaching ini adalah materi kelas VII semester 2. Materi tersebut adalah materi Standar Kompetensi (SK) 6. Memahami kegiatan ekonomi masyarakat dan Kompetendi Dasar (KD) 6.2 Mendeskripsikan kegiatan pokok ekonomi yang meliputi kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi barang/ jasa. Materi-materi tersebut diantaranya sebagai berikut:

1) Konsumsi

a) Pengertian konsumsi b) Skala prioritas kebutuhan

c) Aspek positif dan negatif perilaku konsumtif d) Faktor-fakyor yang mempengaruhi konsumsi 2) Produksi

1) Pengertian produksi 2) Sumber daya ekonomi

3) Etika ekonomi dalam memanfaatkan faktor produksi 4) Peningkatan jumlah dan mutu hasil produksi

3) Distribusi

1) Pengertian distribusi 2) Tujuan distribusi 3) Sistem distribusi

4) Lembaga-lembaga distribsi 5) Etika dalam distribusi B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Inung Pratiwi (2012) dalam penelitian yang berjudul Pembelajaran Akuntansi Melalui Reciprocal Teaching Model Untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep dan Kemandirian Belajar Dalam Materi Mengelola Administrasi Surat Berharga Jangka Pendek Siswa Kelas X Akuntansi 1 SMK Negeri 7 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2011/ 2012 (skripsi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada peningkatan penguasaan konsep dan kemandirian belajar siswa dengan menggunakan 2 siklus tindakan. Kemandirian belajar siswa meningkat dari 76,74% menjadi 88,89% dengan kategori sangat baik. Persamaaan penelitian ini dengan penelitian Inung Pratiwi adalah sama-sama meneliti reciprocal teaching model untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Inung Pratiwi adalah terletak pada hasil yang ingin dilihat, dalam penelitian Inung Pratiwi melihat peningkatan penguasaan konsep dan

kemandirian belajar siswa sedangkan dalam penelitian ini melihat peningkatan kemandirian dan motivasi belajar siswa.

2. Titik Haryati dan Fauziyah (2009) dalam penelitian yang berjudul Implementasi Metode Pembelajaran Berbalik (Reciprocal Teaching) Pada Mata Pelajaran Akuntansi (jurnal). Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa implementasi metode pembelajaran berbalik (Reciprocal Teaching) dapat meningkatkan hasil belajar akuntansi pokok bahasan pencatatan transaksi akuntansi koperasi pada siswa kelas XII IPS 1 SMA Negeri 1 Tegal. Maka, metode pembelajaran berbalik dapat diterapkan untuk pembelajaran mata pelajaran akuntansi. Hal ini dibuktikan dari peningkatan aktivitas siswa dari siklus I sampai dengan siklus II. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Titik Haryati & Fauziyah adalah sama-sama meneliti model pembelajaran Reciprocal Teaching. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Titik Haryati & Fauziyah adalah terletak pada variabel yang akan diteliti, pada penelitian ini variabel yang diteliti adalah kemandirian dan motivasi belajar sedangkan pada penelitian Titik Haryati & Fauziyah variabel yang diteliti adalah aktivitas dan hasil belajar.

3. Vivi Ria Lancarwati (2012) dalam penelitian yang berjudul Peningkatan Motivasi Belajar IPS Siswa Kelas VIII Dengan Menggunakan Metode Snowball Throwing di SMP N 4 Satu Atap Bawang Banjarnegara (skripsi). Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa ada peningkatan motivasi belajar siswa dengan menggunakan 2 siklus tindakan. Motivasi belajar siswa meningkat dari 74,76% menjadi 80,36%. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Vivi Ria Lancarwati adalah sama-sama meneliti suatu metode untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Vivi Ria Lancarwati adalah terletak pada penggunaan metode, pada penelitian ini menggunakan Metode Reciprocal

Teaching sedangkan pada penelitian Vivi Ria Lancarwati

menggunakan metode Snowball Throwing. C. Kerangka Pikir

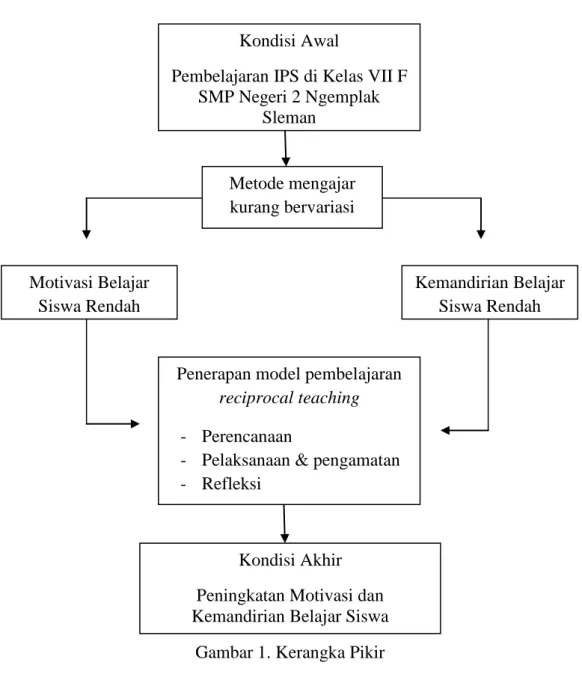

Saat proses pembelajaran di kelas, masih banyak guru yang cenderung menggunakan model ceramah untuk menyampaikan materi sehingga siswa menjadi tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran karena tidak adanya variasi model pembelajaran saat mengajar. Metode ceramah yang digunakan guru juga belum mampu membangkitkan motivasi dan kemandirian siswa dalam proses pembelajaran sehingga menyebabkan motivasi dan kemandirian belajar siswa rendah.

Melihat kondisi seperti itu, peneliti mencari pemecahan masalah melalui penerapan metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Salah satu metode pembelajaran yang dijadikan alternatif adalah dengan penerapan model pembelajaran reciprocal teaching. Kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan dengan gambar sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pikir

D. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Terdapat peningkatan kemandirian belajar IPS melalui model

pembelajaran reciprocal teaching pada siswa kelas VII F SMP Negeri 2 Ngemplak Sleman.

Motivasi Belajar Siswa Rendah

Kemandirian Belajar Siswa Rendah

Penerapan model pembelajaran reciprocal teaching - Perencanaan

- Pelaksanaan & pengamatan - Refleksi

Kondisi Akhir Peningkatan Motivasi dan Kemandirian Belajar Siswa

Kondisi Awal

Pembelajaran IPS di Kelas VII F SMP Negeri 2 Ngemplak

Sleman

Metode mengajar kurang bervariasi

2. Terdapat peningkatan motivasi belajar IPS melalui model pembelajaran reciprocal teaching pada siswa kelas VII F SMP Negeri 2 Ngemplak Sleman.