PENGUJIAN KETELITIAN PENGGUNAAN

TABEL TEGAKAN WOLF VON WULFING

DI KPH CIANJUR PERUM PERHUTANI UNIT III

AULIA LANNI PUTRI

E 14101033

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2006

Aulia Lanni Putri. E 14101033. Pengujian Ketelitian Penggunaan Tabel Tegakan Wolf von Wulfing di KPH Cianjur Perum Perhutani Unit III. Di bawah bimbingan Ir. Budi Prihanto, MS.

Untuk menjamin fungsi produksi, ekologi maupun sosial budaya dalam pengelolaan hutan yang lestari diperlukan suatu perencanaan yang cermat dan terarah agar dapat mencapai hasil yang optimal. Inventarisasi hutan merupakan bagian penting dalam perencanaan hutan, karena data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan inventarisasi digunakan dalam rencana pengelolaan hutan.

Terdapat dua tabel yang digunakan oleh Perum Perhutani dalam kegiatan inventarisasi hutan, yaitu tabel volume lokal yang disusun oleh KPH Cianjur dan tabel tegakan yang disusun oleh Wolf von Wulfing pada tahun 1932.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji ketelitian penggunaan tabel tegakan jati Wolf von Wulfing (WvW). Penentuan volume aktual (Vaktual) dilakukan dengan bantuan Tabel Volume Lokal (TVL), dengan asumsi kesalahan penggunaannya diabaikan.

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2005 di BKPH Tanggeung KPH Cianjur Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pengukuran diameter setinggi dada dan peninggi pada petak ukur sehingga dapat diperoleh VWvW dan Vaktual. Petak ukur yang diamati berbentuk lingkaran dengan luasan 0,04 Ha untuk Kelas Umur (KU) III dan KU IV serta 0,1 Ha untuk KU V.

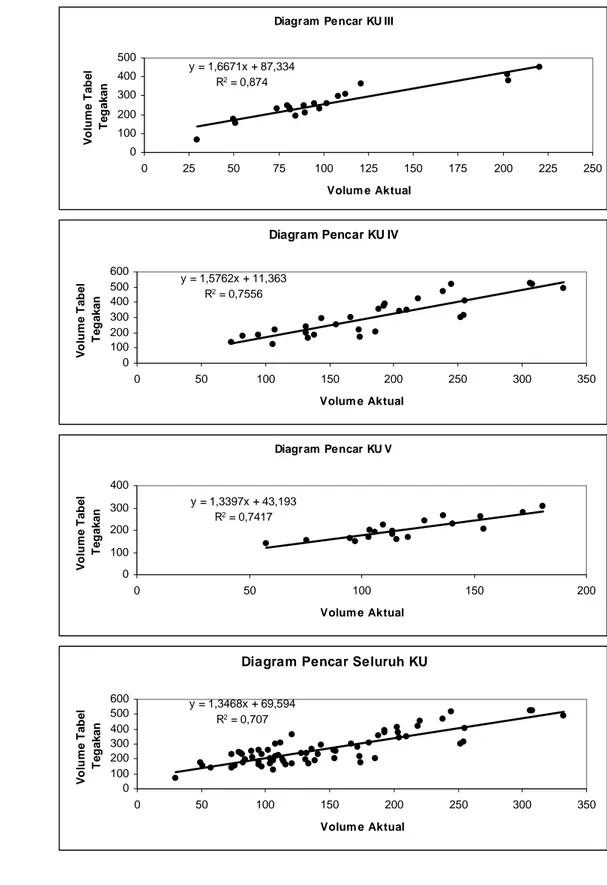

Analisis data yang dilakukan yaitu untuk menguji keeratan hubungan antara VWvW dan Vaktual dengan menyusun persamaan regresi linier sederhana VWvW = β0 + β1Vaktual. Kesamaan nilai dugaan dari kedua cara tersebut ditunjukkan oleh persamaan hipotesis β0 = 0 dan β1 = 1. Keakuratan suatu model juga ditunjukkan oleh nilai Simpangan Rata-rata Relatif (SRR) dan nilai Simpangan Agregat Relatif (SAR). Model dikatakan akurat apabila SRR tidak lebih dari 8% dan SAR tidak lebih dari 1%. Apabila didapatkan bahwa nilai VWvW tidak sama dengan Vaktual, maka diperlukan suatu rumus penyesuaian, sehingga dalam penggunaan tabel tegakan Wolf von Wulfing dapat dikoreksi.

Model regresi yang diperoleh yaitu VWvW = 87,3 + 1,67 Vaktual (R2= 0,87) untuk KU III, VWvW = 11,4 + 1,58 Vaktual ( R2 = 0,76) untuk KU IV,

VWvW = 43,2 + 1,34 Vaktual ( R2 = 0,74) untuk KU V, dan VWvW = 69,6 + 1,35 Vaktual (R2 = 0,71).

Hasil dari pengujian hipotesis menyatakan bahwa hipotesis VWvW sama dengan volume Vaktual ditolak untuk semua KU. Dari pengujian tersebut dapat diketahui bahwa taksiran VWvW lebih tinggi dari Vaktual atau overestimate.

Tingkat keakuratan ini juga ditunjukkan oleh nilai SRR dan SAR. Nilai SAR sebesar 45,36% dan SRR sebesar 44,79%, menunjukkan bahwa tingkat keakuratan model yang rendah.

Penggunaan KBD dalam penduga volume dengan tabel tegakan jati Wolf von Wulfing masih layak untuk dilakukan. Ini dilihat dari nilai korelasi yang

cukup besar antara rasio Lbds di lapangan dan Lbds tabel dengan rasio volume aktual dan volume tabel tegakan, yaitu sebesar 0,816.

Penggunaan tabel tegakan Wolf von Wulfing tidak akurat untuk digunakan pada tegakan jati di BKPH Tanggeung sehingga perlu dilakukan penyesuaian terlebih dahulu yaitu dengan menggunakan rumus

67 , 1 3 , 87 '=VWvW − VA untuk KU III, 58 , 1 ' VWvW VA= untuk KU IV dan 35 , 1 6 , 69 '=VWvW −

DI KPH CIANJUR PERUM PERHUTANI UNIT III

AULIA LANNI PUTRI

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Fakultas Kehutanan

Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengujian Ketelitian Penggunaan Tabel Tegakan Wolf von Wulfing di KPH Cianjur Perum Perhutani Unit III

Nama : Aulia Lanni Putri

NIM : E14101033

Menyetujui : Dosen Pembimbing

(Ir. Budi Prihanto, MS) NIP. 131 849 396

Mengetahui : Dekan Fakultas Kehutanan

Institut Pertanian Bogor

(Prof. Dr. Ir. Cecep Kusmana, MS) NIP : 131 430 799

Penulis dilahirkan pada tanggal 19 April 1983 di Bogor, Jawa Barat. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Ayahanda Ir. Bambang Soehirlan dan Ibunda Ir. Rina Kurniaty.

Pendidikan formal dimulai di Taman Kanak-kanak Tunas Rimba II Bogor pada tahun 1987 sampai dengan tahun 1989. Pada tahun 1989 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Polisi IV Bogor dan lulus pada tahun 1995. Pada tahun 1995 penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri I Bogor hingga tahun 1997, pada tahun 1997 ini penulis pindah sekolah dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri VI Makassar hingga tahun 1998. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Umum Negeri 17 Makassar sampai dengan tahun 1999 dan pada tahun yang sama penulis pindah sekolah dan melanjutkan di Sekolah Menengah Umum Negeri I Bogor dan lulus pada tahun 2001.

Pada tahun 2001 penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor melalui jalur Undangan Seleksi masuk IPB (USMI) dan penulis memilih bidang keilmuan Biometrika Hutan.

Selama masa perkuliahan, penulis telah melaksanakan Praktek Umum Kehutanan (PUK) di Baturraden dan Cilacap Jawa Tengah, serta Praktek Umum Pengelolaan Hutan (PUPH) di KPH Ngawi Perum Perhutani Unit II Jawa Timur. Pada bulan Februari sampai dengan bulan April tahun 2005 penulis melakukan Praktek Kerja Lapang (PKL) di HPHTI PT. Musi Hutan Persada di wilayah II Benakat, Sumatera Selatan.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana kahutanan pada Fakultas Kehutana IPB, penulis menyusun skripsi dengan judul “Pengujian Ketelitian Penggunaan Tabel Tegakan Wolf von Wulfing di KPH Cianjur

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul “Pengujian Ketelitian Penggunaan Tabel Tegakan Wolf von

Wulfing di KPH Cianjur Perum Perhutani Unit III “.

Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada : 1. Papa, Mama serta adik-adikku tercinta Afianti Laksmi Putri dan Aditya Alam

Putra yang selalu memberi dorongan dalam setiap langkahku.

2. Bapak Ir. Budi Prihanto, MS selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran dan pengarahan selama penelitian sampai dengan penyusunan tulisan ini.

3. Bapak Effendi Tri Bahtiar, S. Hut selaku dosen penguji perwakilan dari Departemen Hasil Hutan.

4. Bapak Dr. Ir. A. Machmud Thohari, DEA selaku dosen penguji perwakilan dari Departemen Konservasi Hutan.

5. Bapak Dr. Ir. MM. Imam Tawakal, MBA selaku administratur KPH Cianjur Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten atas bantuannya dalam proses pengambilan data.

6. Bapak Endang Mintarya selaku Kepala BKPH Tanggeung atas bantuannya dalam kelancaran pengambilan data.

7. Pimpinan dan staf-staf KPH Cianjur Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten yang membantu penulis dalam pengambilan data di lapangan. 8. Teman-teman seperjuangan di Cianjur Muji, Dita, Sukri dan juga Hendra

terimakasih untuk bantuannya selama di lapangan.

9. Ana, Ani, Dita, Okky, Kania, Dini, Vien, Reny, Angga, Puput, Wira, Edwine, Ahmad, Dudi, dan Dimas atas segala kebersamaan dan keceriaan selama di kampus tercinta.

10. Muji Burrahman atas segala perhatian, pengertian, semangat, doa dan juga kasih sayang yang selalu diberikan untuk penulis.

11. Teman-teman MNH 38, terimakasih untuk semua kekompakkan dan kebersamaannya.

Meskipun banyak terdapat kekurangan, dikarenakan kemampuan penulis yang terbatas, harapan penulis semoga tulisan ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Bogor, Mei 2006

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... iii

DAFTAR TABEL ... v DAFTAR LAMPIRAN ... vi PENDAHULUAN Latar Belakang ... 1 Tujuan ... 1 Manfaat ... 2 Hipotesis Penelitian ... 2 TINJAUAN PUSTAKA Tectona grandis ... 3

Diameter dan Tinggi Pohon ... 3

Volume Pohon ... 4

Tabel Volume Lokal ... 5

Tabel Tegakan ... 5

Bonita ... 6

Peninggi ... 7

Luas Bidang Dasar dan Kerapatan Bidang Dasar ... 7

Systematic Sampling With Random Start ... 8

METODOLOGI PENELITIAN Tempat dan Waktu Penelitian ... 10

Alat dan Bahan ... 10

Pemilihan Contoh ... 10

Pengumpulan Data ... 10

Pengolahan Data ... 11

Volume Aktual Hasil Inventarisasi ... 11

Luas Bidang Dasar ... 11

Volume Berdasarkan Tabel Tegakan ... 12

Model Hubungan antara VWvW dan Vaktual ... 12

Nilai-P ... 13

Pengujian Hipotesis Kesamaan Volume Pendugaan (VWvW) dan Volume Aktual (Vaktual) ... 13

Simpangan Rata-rata Relatif dan Simpangan Agregat Relatif ... 14

Eksplorasi Data Pencilan... 15

Penyesuaian Volume dengan Menggunakan Tabel Tegakan ... 15

KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN Letak dan Luas ... 16

Topografi ... 16

Tanah ... 16

Iklim ... 17

Sosial Ekonomi ... 17

Kondisi Hutan Tanaman Jati ... 17

HASIL DAN PEMBAHASAN Data dan Penyebaran Petak Ukur ... 19

Eksplorasi Data Tegakan... 20

Perbedaan Bonita ... 20

Kenormalan Kondisi Tegakan... 20

Model Hubungan VWvW dan Vaktual ... 22

Model dengan Seluruh Pengamatan ... 22

Model Setelah Penghilangan Pencilan ... 23

Karakteristik Data Pencilan... 23

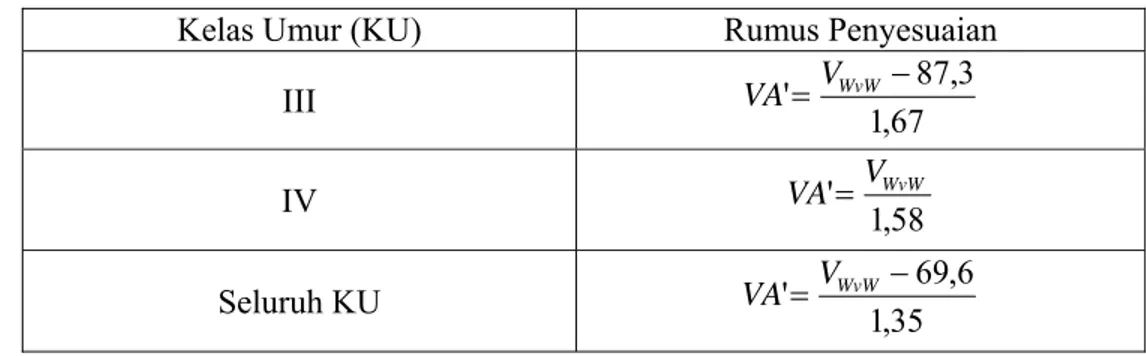

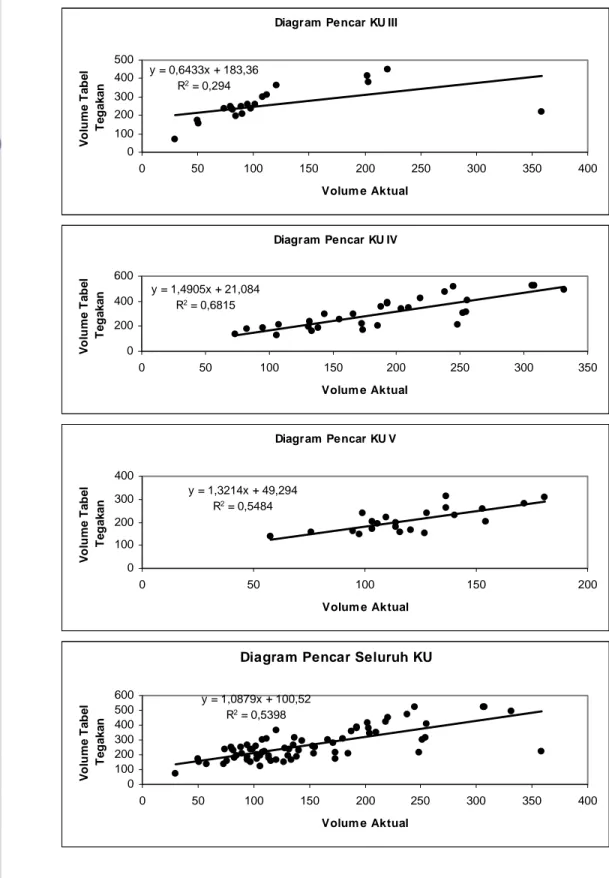

Pengujian Kesamaan antara Volume WvW dan Volume Aktual ... 24

Keakuratan Pendugaan Berdasarkan Nilai Simpangan Rata-rata Relatif dan Simpangan Agregat Relatif ... 25

Penyesuaian Volume dengan Menggunakan Tabel Tegakan ... 25

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan ... 26

Saran ... 26

DAFTAR PUSTAKA ... 27

DAFTAR TABEL

Halaman

1. ANOVA VWvW dengan Vaktual ... 12

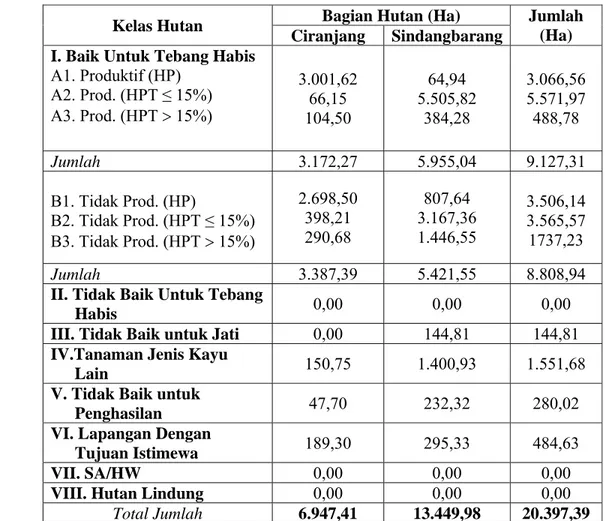

2. Ikhtisar penyebaran kelas hutan KP Jati jangka 2004-2007 (Hasil Revisi) ... 18

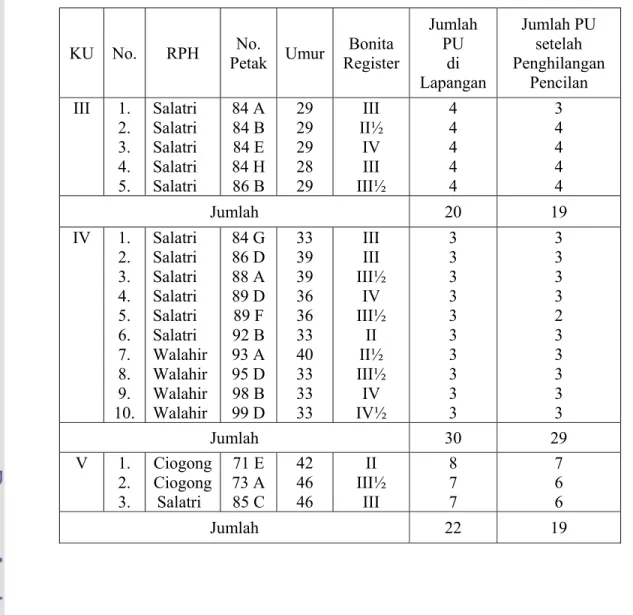

3. Penyebaran petak ukur pada masing-masing KU ... 19

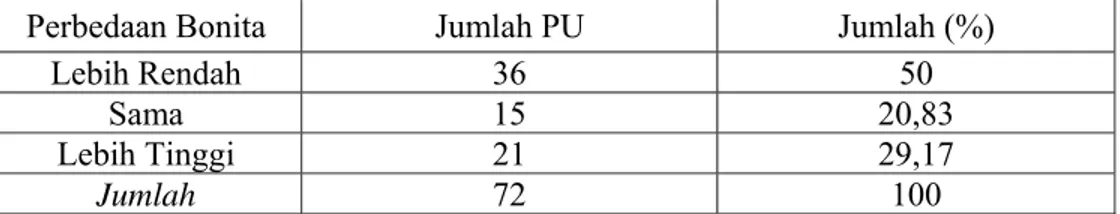

4. Perbedaan bonita register terhadap bonita hasil perhitungan di lapangan .. 20

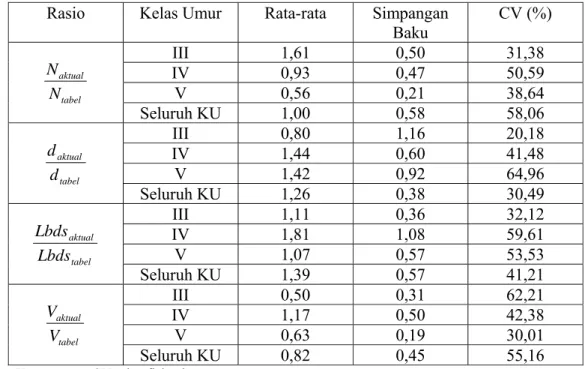

5. Rekapitulasi rasio kenormalan kondisi tegakan ... 21

6. Rekapitulasi matriks korelasi rasio hasil aktual terhadap hasil dari tabel ... 21

7. Persamaan regresi untuk masing-masing KU di lapangan ... 22

8. Persamaan regresi untuk masing-masing KU setelah penghilangan pencilan ... 23

9. Data pencilan pada masing-masing KU ... 24

10. Rekapitulasi pengujian β0 dan β1 ... 24

Halaman

1. Rekapitulasi data pada masing-masing KU ... 29

2. Eksplorasi data tegakan ... 31

3. Matriks korelasi antar rasio ... 33

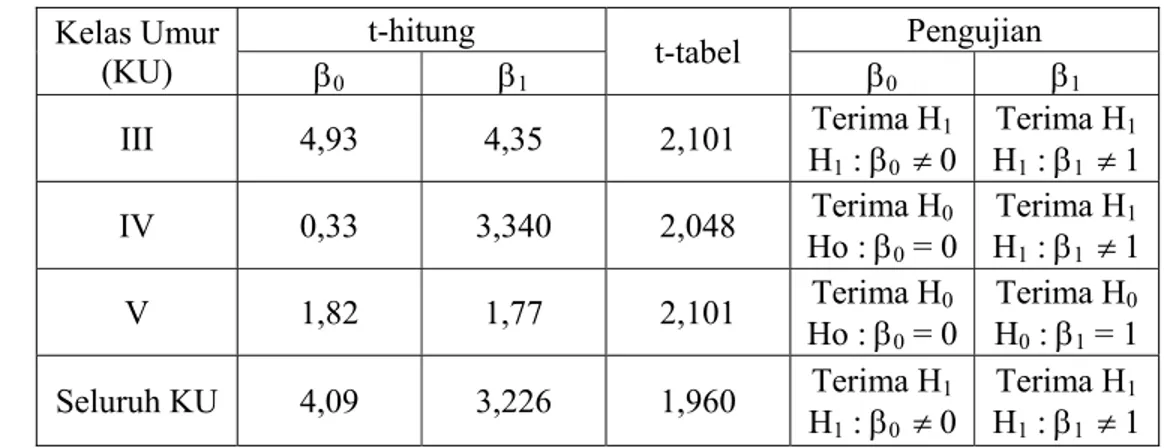

4. Diagram pencar dengan seluruh pengamatan ... 34

5. Diagram pencar setelah penghilangan pencilan ... 35

6. Hasil analisi ragam VWvW dan Vaktual masing-masing KU ... 36

7. Data pencilan masing-masing KU ... 37

8. Hasil analisis dalam penentuan hubungan antara tabel tegakan WvW dengan TVL di lapangan ... 38

9. Hasil analisis dalam penetuan hubungan antara tabel tegakan WvW dengan TVL setelah penghilangan pencilan ... 40

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemanfaatan hasil hutan telah berkembang begitu pesat saat ini sehingga dikhawatirkan hutan Indonesia akan rusak atau hilang. Maka dari itu diperlukan pengelolaan hutan yang lestari yang mampu menjamin fungsi produksi, ekologis maupun sosial budayanya. Hal ini mengharuskan adanya pengelolaan sumberdaya hutan yang baik, yang dapat dilakukan berdasarkan perencanaan yang cermat dan terarah agar dapat mencapai hasil yang optimal. Sehingga diperlukan penyediaan data pokok yang akurat untuk dipergunakan dalam pengaturan kelestarian.

Inventarisasi hutan merupakan kegiatan untuk mengumpulkan dan menyusun data dan informasi mengenai sumberdaya hutan. Salah satu hasil dari inventarisasi ini berupa potensi tegakan yang dinyatakan dalam volume. Dalam menentukan volume yang akurat diperlukan dimensi pohon yang berupa diameter, tinggi dan angka bentuk pohon tersebut.

Atas dasar ini maka telah dikembangkan metode untuk menduga volume tegakan dalam menyusun rencana pengusahaan hutan, yaitu dengan menggunakan tabel tegakan jenis jati Wolf von Wulfing yang dibuat pada tahun 1932. Sampai sekarang Perum Perhutani masih menggunakan tabel tegakan ini dalam menduga volume tegakan pada hutan tanaman jati. Prinsip dasar pendugaan volume tegakan ini yaitu dengan mengetahui kelas umur, bonita dan kerapatan bidang dasarnya.

Untuk menentukan volume pohon berdiri dengan cepat dan akurat dapat dilakukan dengan tabel volume lokal. Penggunaan tabel volume lokal ini dinilai efektif dan efisien, ini disebabkan karena dalam penggunaannya hanya membutuhkan satu dimensi saja yaitu diameter setinggi dada (Dbh).

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan taksiran volume berdasarkan tabel tegakan jati Wolf von Wulfing (VWvW) dan dengan volume aktual hasil dari inventarisasi hutan di lapangan dengan menggunakan tabel volume lokal (Vaktual) yang biasa digunakan oleh Perum Perhutani.

Manfaat

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai keabsahan penggunaan Tabel Tegakan Jati Wolf von Wulfing dalam pendugaan volume tegakan hutan tanaman jati di Perum Perhutani, khususnya di KPH Cianjur.

Hipotesis Penelitian

Pendugaan volume tegakan antara VWvW yang diduga dari tabel tegakan jati Wolf von Wulfing dengan Vaktual yang diduga dari Tabel Volume Lokal (TVL) akan memberikan hasil yang sama, dengan asumsi kesalahan penggunaan TVL diabaikan.

TINJAUAN PUSTAKA

Tectona grandis

Tectona grandis Linn. F. ini termasuk dalam famili Verbenaceae. Di

Indonesia dikenal dengan nama jati, disamping nama lain seperti jatih, deleg, jatos, dodolan dan kuliondoro (Heyne 1987). Sebaran alaminya di India, Myanmar dan Thailand. Sedangkan penyebaran tanaman di Indonesia ditemukan di seluruh Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumbawa, Maluku dan Lampung. Dan tumbuh pada ketinggian 0-900 meter di atas permukaan air laut (Nurhasybi 2000).

Tanaman jati membutuhkan iklim dengan curah hujan minimal 750 mm/tahun, optimum 1000-1500 mm/tahun, dan maksimum 2500 mm/tahun

(walaupun demikian jati masih dapat tumbuh pada curah hujan 3750 mm/tahun). Suhu udara yang dibutuhkan tanaman jati minimum 13-17ºC dan maksimum 39-43ºC. Pada suhu optimal, 32-42ºC, tanaman jati akan menghasilkan kualitas kayu yang baik. Adapun kondisi kelembapan lingkungan tanaman jati yang optimal sekitar 80% untuk fase vegetatif dan 60-70% untuk fase generatif (Sumarna 2001).

Selanjutnya dalam Sumarna, pertanaman jati akan tumbuh lebih baik pada lahan dengan kondisi fraksi lempung, lempung berpasir atau pada lahan liat berpasir. Sesuai dengan sifat fisiologis untuk menghasilkan pertumbuhan optimal, jati memerlukan kondisi solum lahan yang dalam dan keasaman tanah (pH) optimum sekitar 6,0.

Diameter dan Tinggi Pohon

Diameter pohon yaitu panjang garis lurus yang menghubungkan dua buah titik pada garis lingkaran luar pohon dan melalui titik pusat penampang melintangnya (Bruce dan Schumacer 1950 dalam Lembaga Penelitian IPB 1985).

Diameter merupakan salah satu dimensi pohon yang mempunyai arti penting dalam pengumpulan data tentang potensi hutan untuk keperluan pengelolaan (Departeman Kehutanan 1992). Diameter diukur pada garis setinggi dada atau 130 cm di atas tanah untuk pohon yang tidak berbanir. Untuk pohon

yang berbanir dengan tinggi banir lebih dari 110 cm, diameter diukur pada garis setinggi 20 cm dari puncak banir (Direktorat Jendral Kehutanan 1976).

Setelah diameter, tinggi pohon adalah dimensi lain yang mempunyai arti penting dalam penaksiran hasil hutan. Bersama diameter, tinggi pohon diperlukan untuk menaksir volume dan riap. Secara khusus tinggi pohon dapat dihubungkan dengan umur hutan tanaman untuk menentukan kelas kesuburan tanah atau bonita (Simon 1993).

Dalam inventarisasi hutan dikenal beberapa macam tinggi pohon antara lain yaitu tinggi total dan tinggi bebas cabang. Tinggi total yaitu tinggi dari pangkal pohon di permukaan tanah sampai puncak pohon. Di dalam tabel volume, tinggi total dipakai untuk menentukan kelas bonita. Sedangkan tinggi bebas cabang adalah tinggi pohon dari pangkal batang di permukaan tanah sampai cabang pertama (Simon 1993).

Volume Pohon

Pendugaan volume pohon adalah salah satu perangkat penting dalam perencanaan pengelolaan hutan. Salah satu jenis data yang diperlukan dalam perencanaan pengelolaan hutan ialah dugaan potensi atau massa tegakan. Pengumpulan data massa tegakan dilakukan melalui kegiatan inventarisasi yang selalu melibatkan pendugaan volume pohon (Departemen Kehutanan dan Perkebunan 1999).

Penaksiran volume tegakan pada dasarnya merupakan penjumlahan seluruh volume pohon yang menyusun tegakan tersebut. Jadi, untuk penaksiran volume tegakan harus melalui penaksiran volume individu pohon. Rumus umum volume kayu industri pohon didasarkan pada rumus silinder (Departemen Kehutanan 1992).

Oleh karena bentuk pohon bervariasi menurut jenis atau kelompok jenis dari satu lokasi ke lokasi lainnya, maka dalam penyusunan perangkat pendugaan volume pohon perlu memperhatikan karakteristik tersebut. Perangkat pendugaan volume pohon yang bersifat umum untuk berbagai jenis dan lokasi hutan dapat menyebabkan hasil dugaan yang kurang teliti, tidak akurat atau bias, sehingga

5

informasi massa tegakan yang dihasilkan bisa underestimate atau overestimate

(Departemen Kehutanan dan Perkebunan 1999).

Tabel Volume Lokal

Penyusunan tabel volume bertujuan untuk menyediakan perangkat pendugaan volume pohon berdiri untuk keperluan inventarisasi massa tegakan (Departemen Kehutanan dan Perkebunan 1999). Sedangkan menurut Simon (1993), penyusunan tabel lokal ditujukan untuk penaksiran volume kayu bagi jenis pohon tertentu dalam lingkup wilayah yang terbatas. Ini dimaksudkan untuk memperkecil kesalahan ragam dimensi pohon, khususnya tinggi dan bentuk pohon, yang disebabkan antara lain oleh pengaruh kesuburan tanah, keadaan tempat tumbuh, dan struktur hutannya. Sebenarnya tabel lokal ini diturunkan dari tabel normal (Wolf von Wulfing), tetapi hanya menggunakan satu dimensi saja yaitu diameter setinggi dada.

Tabel Tegakan

Tabel tegakan adalah suatu tabel yang memuat dimensi-dimensi tegakan pada berbagai umur tegakan dalam kondisi normal. Dimensi tegakan tersebut antara lain yaitu umur, peninggi, bonita, luas bidang dasar (lbds), volume kayu, riap dan lain-lain. Untuk menentukan massa kayu kelas umur berdasarkan tabel tegakan, beberapa hal yang harus diketahui yaitu :

1. Umur rata-rata seluruh tegakan

2. Bonita rata-rata untuk masing-masing Kelas Umur

3. Kerapatan Bidang Dasar untuk masing-masing Kelas Umur

Di Indonesia tabel normal yang umum digunakan oleh Perum Perhutani untuk hutan tanaman Jati disusun oleh von Wulffing. Diumumkan pada tahun 1932, tabel tersebut mula-mula hanya berisi dua macam sortimen kayu yaitu kayu pohon dan kayu tebal. Pada tahun 1936, Ferguson menambahkan satu sortimen lagi, yaitu kayu batang karena justru sortimen inilah yang mempunyai nilai praktis (Simon 1993).

Di dalam tabel tegakan Wolf von Wulfing terdapat berbagai singkatan-singkatan sebagai berikut :

a. Oh (Opperhhogte), peninggi, yaitu rata-rata tinggi dari 100 pohon tertinggi

dalam satu hektar, yang harus tersebar rata pada luas yang bersangkutan

b. S%, jarak ruangan relatif, yaitu jarak rata-rata antara pohon-pohon, dinyatakan dalam % dari peninggi

c. N, yaitu jumlah batang per hektar

d. G, luas bidang dasar total pada tinggi 1,30 meter per hektar

e. hg, tinggi rata-rata, yaitu rata-rata tinggi pada luas bidang rata-rata dari tegakan f. gd, diameter luas bidang dasar rata-rata dari tegakan yaitu diameter yang

dihitung dari luas bidang dasar rata-rata

g. bm (boomhout), kayu pohon, yaitu kayu dari seluruh pohon dengan kulit.

Tunggak yang ditentukan tingginya 1/3 dari diameter dekat pada kaki pohon tidak diperhitungkan

h. dk (tikhout), kayu tebal, yaitu dengan kulit yang berdiameter sama atau lebih

besar dari 7 cm, bagian tonggak tidak diperhitungakan

i. st’ (stamhout zonder bost), kayu batang tanpa kulit yaitu kayu batang tanpa

kulit yang terletak di antara tinggi tonggak normal dan permulaan tajuk; sebagai tonggak normal ditetapkan 1% dari tinggi pohon

(Kerjasama antara Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor 2004).

Bonita

Pada umumnya bonita ditetapkan berdasarkan kondisi fisik yaitu kemampuan tempat tumbuh untuk menghasilkan kayu dalam ukuran massa (volume). Kualitas tegakan dapat dipengaruhi oleh tindakan-tindakan silvikultur seperti penjarangan, pemangkasan dan lain-lain. Volume tegakan atau kapasitas produksi tergantung kepada faktor-faktor: umur, garis tengah rata-rata tegakan, tinggi rata-rata tegakan serta jenis pohon (Haeruman 1965 dalam Muhdin 1980).

Bonita hanya ditetapkan dan berlaku untuk suatu jenis tertentu saja. Jadi setiap jenis mempunyai kelas bonita sendiri. Bonita (kelas kesuburan tanah) dapat ditentukan dari tinggi pohon dan umur hutan tanamannya. Dalam tabel normal hutan tanaman jati, dikenal ada 11 kelas kesuburan tanah, mulai dari yang paling kurus bonita I, I/II, sampai dengan bonita VI. Indeks bonita untuk hutan tanaman

7

jati ditentukan pada umur 80 tahun dengan perbedaan antar kelas yang berurutan 3 m. Dari bonita I sampai VI, berturut-turut adalah 15, 18, sampai dengan 45 m (Simon 1993).

Peninggi

Tinggi rata-rata pohon dominan pada hutan tanaman dinamakan peninggi. Pada hutan tanaman Jati di Jawa, peninggi adalah tinggi rata-rata 100 pohon tertinggi dalam satu hektar yang letaknya tersebar merata atau rata-rata pohon dominan (Simon 1993).

Selanjutnya dalam Simon (1993), terdapat kekurangan peninggi sebagai parameter untuk mengukur kualita tempat tumbuh, antara lain yaitu :

1. Penentuan kualita tempat tumbuh untuk kawasan hutan yang kosong juga tak mungkin dapat dilakukan. Efek kerapatan tegakan tidak diperhatikan sehingga untuk kondisi tertentu hasil pengukurannya dapat kurang sahih. Misalnya apabila terlalu jarang, sulit diketahui apakah pohon yang diukur tingginya merupakan pohon dominan dan kodominan atau pohon tertekan. Pengaruh semacam ini sangat nyata pada tegakan tanaman jati di Jawa yang mengalami pencurian berat. Karena pohon dominan dan kodominan telah habis dicuri, maka tegakan tinggal sebenarnya hanya tersusun atas pohon-pohon tertekan. Akibatnya, kalau tegakan tinggal tersebut dipakai sebagai dasar untuk menentukan peninggi, hasilnya akan underestimate.

2. Peninggi tidak bersifat konstan, melainkan akan berubah secara periodik karena pengaruh lingkungan dan variasi perubahan iklim.

Luas Bidang Dasar dan Kerapatan Bidang Dasar

Apabila digunakan diameter setinggi dada dalam pengukuran, yang dimaksud dengan bidang dasar pohon adalah penampang lintang batang pada 1,3 m dari permukaan tanah. Luas bidang dasar (Lbds) individu pohon dihitung dengan rumus lingkaran, yaitu :

g = ¼ · π · d2

Keterangan: g = Luas Bidang Dasar pohon d = diameter pohon

Lbds lapangan diperoleh dari pengukuran petak ukur lingkaran; tiap pohon dalam petak ukur diameternya, sehingga bisa diketahui luas penampang melintangnya. Dengan menjumlahkan seluruh luas penampang pohon contoh, dapat diketahui jumlah luas penampang lintang semua pohon contoh dan kemudian luas bidang dasar tegakan untuk satu hektar dapat dihitung.

Dari luas bidang dasar tersebut, dapat ditaksir kerapatan bidang dasarnya (KBD). KBD dipakai sebagai kriteria untuk menyatakan kualita tegakan pada hutan tanaman jati di Jawa sejak tahun 1974. Nilai KBD ditentukan per anak petak, dengan membandingkan Lbds tegakan di lapangan dengan Lbds tabel normal untuk bonita dan umur yang sama (Simon 1993).

Pendugaan volume (potensi) tegakan pada hutan tanaman biasanya dilakukan berdasarkan volume yang ada di tabel tegakan. Prinsip dasar pendugaan volume tegakan yaitu dengan mengalikan volume tegakan dari tabel tegakan (pada umur dan bonita tertentu) dengan kerapatan bidang dasar, sehingga :

VWvW = Vtabel x KBD

Keterangan : VWvW = Volume dugaan berdasarkan umur tertentu Vtabel = Volume tegakan dari tabel tegakan normal

(

)

(

t)

l Lbds DasarTabel LuasBidang Lbds gan DasarLapan LuasBidang KBD=(Suharlan, Sumarna, dan Sudiono 1975)

Pemakaian KBD pada pendugaan volume tersebut memiliki kelemahan, karena berlandaskan pada berbagai asumsi dasar yang belum teruji kebenarannya, antara lain KBD dan bonita setiap petak atau anak petak bersifat konstan selama daur. Sedangkan selama pertumbuhan tegakan dapat terjadi perubahan kualitas tempat tumbuh akibat adanya penambahan unsur-unsur hara yang berasal dari tegakan tersebut atau dari lingkungannya sehingga kesuburannya meningkat, atau sebaliknya, yang mengakibatkan terjadinya perubahan bonita (Muhdin 1990).

Systematic Sampling With Random Start

Sistematik sampling adalah suatu cara pengambilan contoh yang dilakukan dengan suatu pola yang bersifat sistematik yang telah ditentukan terlebih dahulu. Tujuan utama penggunaannya adalah agar penempatan contoh di seluruh bagian

9

populasi dapat tersebar merata. Untuk mengurangi kesalahan pelaksanaan sistematik sampling dikombinasikan dengan random sampling, yaitu dengan menentukan salah satu contoh secara random, kemudian contoh lainnya secara sistematik sesuai dengan pola yang telah ditetapkan. Cara ini lazim disebut dengan Systematic Sampling With Random Start (Simon 1993).

Menurut Cochran (1991), sistem ini memiliki keuntungan bila dibandingkan dengan penarikan contoh acak sederhana, yaitu :

1. Metode sistematik lebih mudah dilakukan dengan tanpa kesalahan dan dapat dilakukan secara cermat serta menghemat waktu.

2. Penarikan contoh sistematik lebih teliti dibandingkan dengan penarikan contoh acak sederhana dimana contoh sistematik lebih menyebar dalam populasinya.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di BKPH Tanggeung, KPH Cianjur Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten pada bulan Juli 2005.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : pita ukur, tally sheet, haga hypsometer, tabel tegakan Wolf von Wulfing, alat tulis, kalkulator,

seperangkat komputer dengan program Microsoft Excel dan Minitab 13.

Sedangkan bahan yang digunakan adalah tegakan jati Kelas Umur (KU) III, IV dan V.

Pemilihan Contoh

Penelitian ini dilakukan dengan membuat petak ukur (PU). PU yang diambil yaitu sebanyak 20 PU untuk KU III, 30 PU untuk KU IV dan 22 PU untuk KU V. Dengan luas PU sesuai dengan yang digunakan di Perum Perhutani, yaitu 0,04 Ha untuk KU III dan KU IV serta 0,1 Ha untuk KU V. Pengambilan contoh diawali dengan penentuan titik pusat petak ukur yang pertama secara acak dan untuk titik pusat petak contoh lainnya dilakukan secara sistematik dengan jarak antar petak ukur sejauh 100 m. Jarak 100 m ini diambil karena adanya keterbatasan waktu dan tenaga.

Pengumpulan Data

Data dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primernya berupa data yang didapat langsung di lapangan yaitu diameter pohon setinggi dada (130 cm dari permukaan tanah) dan tinggi total pohon. Sedangkan data sekundernya berupa keadaan umum lokasi penelitian, umur tegakan dan peta berdasarkan Kelas Umur. Pada pengukuran dengan menggunakan metode

Systematic Sampling with Random Start, dilakukan pengukuran diameter terhadap

semua pohon yang berada di dalam petak ukur dan pengukuran terhadap tinggi total 100 pohon tertinggi dalam 1 hektar untuk dirata-ratakan menjadi peninggi.

11

Pengolahan Data Volume Aktual Hasil Inventarisasi

Volume aktual (Vaktual) diperoleh dengan menggunakan bantuan Tabel Volume Lokal (TVL) jenis jati yang berlaku di KPH Cianjur. Untuk menggunakan TVL ini diperlukan pengukuran diameter setinggi dada dari seluruh pohon yang berada di dalam petak ukur contoh.

Luas Bidang Dasar

Dari diameter pohon yang diukur di lapangan, bisa diperoleh nilai luas bidang dasar pohon dengan rumus :

g = ¼ · π · d2

Keterangan : g = luas bidang dasar pohon d = diameter pohon

Luas bidang dasar tegakan pada areal PU ke-i (gi) dapat dihitung dengan

menggunakan rumus :

gi= ¼ · π (di12+di22+di32+...+½dij2)

Keterangan :

gi = luas bidang dasar tegakan dalam PU ke-i

dij = diameter pohon ke-j pada PU ke-i

Rumus luas bidang dasar tegakan per hektar pada petak ukur yaitu : Gi = gi / Li

Keterangan :

gi = luas bidang dasar tegakan dalam PU ke-i Gi = luas bidang dasar per ha pada PU ke-i Li = luas petak ukur

Sehingga untuk rata-rata luas bidang dasar per hektarnya bisa diperoleh dengan rumus :

Keterangan :

= rata-rata luas bidang dasar tegakan per ha untuk seluruh tegakan k = jumlah petak ukur

k G k i

G

i∑

= − = 1 − GVolume Berdasarkan Tabel Tegakan

Dalam menentukan volume dari tabel tegakan terlebih dahulu diketahui umur, bonita dan kerapatan bidang dasarnya. Dimana bonita dapat diketahui setelah peninggi dan umurnya diketahui. Sedangkan kerapatan bidang dasar (KBD) didapat dari perbandingan antara luas bidang dasar di lapangan dengan luas bidang dasar dari tabel tegakan. Sehingga dapat diketahui

VWvW= KBD x Vtabel

Keterangan : VWvW = volume pendugaan dengan tabel WvW Vtabel = volume tabel tegakan dalam keadaan normal

Analisis Data

Model Hubungan antara VWvW dan Vaktual

Dilakukan pengujian hubungan antara volume tabel Wolf von Wulfing dengan volume hasil inventarisasi di lapangan. Dihipotesiskan volume dari tabel tegakan sama dengan volume hasil inventarisasi di lapangan, sehingga bila kedua nilai diplotkan ke dalam koordinat sumbu X dan Y akan membentuk garis dengan sudut 45°.

Untuk menguji keeratan hubungan tersebut disusun persamaan regresi linear sederhana, yaitu:

VWvW = β0 + β1Vaktual

Keterangan : VWvW = volume pendugaan dengan tabel tegakan Vaktual = volume aktual di lapangan

β0,β1 = konstanta regresi

Nilai F-hitung dapat dicari dengan analisis keragaman (ANOVA) seperti pada tebel berikut ini :

Tabel 1. ANOVA VWvW dengan Vaktual Sumber

Keragaman Derajat Bebas Jumlah Kuadrat Kuadrat Tengah F-Hitung Regresi 1 JK regresi JKR/ JKS

KT regresi KT sisa

Sisa n - 2 JK sisa JKS/ JKT

13

Untuk mengetahui hubungan regresi signifikan yang nyata antara Vwvw dengan Vaktual, dilakukan uji signifikasi F. Yaitu dengan cara membandingkan nilai F-Hitung dengan nilai F tabel.

F-Hitung = KTsisa KTregresi

Kemudian dilakukan pengujian hipotesis dengan kriteria sebagai berikut : H0 : β1 = 0

H1 : β1 ≠0

Jika F-Hitung ≤ F-Tabel, maka terima H0 Jika F-Hitung > F-Tabel, maka terima H1

Nilai-P

Nilai-P yang didapat dari hasil keluaran minitab menunjukkan nilai resiko kesalahan terhadap pengambilan keputusan. Adapun ketentuan yang berlaku yaitu:

1. Jika P < 0,01, artinya tolak H0, maka pada taraf nyata 5% hubungan antara peubah bebas dan peubah tak bebasnya bersifat sangat nyata.

2. Jika 0,01 ≤ P ≤ 0,05, artinya tolak H0, maka pada taraf nyata 5% hubungan antara peubah bebas dan peubah tak bebasnya bersifat nyata.

3. Jika P > 0,05, artinya terima H0, maka pada taraf nyata 5% hubungan antara peubah bebas dan peubah tak bebasnya bersifat tidak nyata.

Pengujian Hipotesis Kesamaan Volume Pendugaan (VWvW) dan Volume

Aktual (Vaktual)

Untuk menguji apakah taksiran volume tegakan berdasarkan tabel tegakan Wolf von Wulfing (VWvW) memiliki akurasi yang sama dengan volume yang ditaksir dari hasil inventarisasi di lapangan (Vaktual), maka dilakukan pengujian hipotesis terhadap parameter model β0 dan β1.

Pengujian β0 pada taraf uji 5% dengan hipotesis H0 : β0 = 0 H1 : β0 ≠0 t- hitung = Sbo bo , dimana bo = βo Sbo = 2 Sbo

Sbo2 = KTS JKX n Xi . 2 Σ

Keterangan : jika t-hitung > t-tabel maka terima H1 jika t-hitung ≤ t-tabel maka terima H0 Pada pengujian β1 pada taraf uji 5% dengan hipotesis H0 : β1 = 1 H1 : β1 ≠1 t-hitung = 1 1 1 Sb b − , dimana b1 = β1 Sb1 = Sb12 Sb1 2 = JKX KTS

Keterangan : jika t-hitung > t-tabel maka terima H1 jika t-hitung ≤ t-tabel maka terima H0.

Simpangan Rata-rata Relatif dan Simpangan Agregat Relatif

Keakuratan suatu model ditunjukkan oleh besarnya selisih antara VWvW dengan Vaktual yang ada di lapangan. Semakin kecil selisihnya, maka tingkat ketepatannya tinggi. Keakuratan model ini diukur berdasarkan nilai simpangan rata-rata relatif (SRR) dan simpangan agregat relatif (SAR). Model penduga dikatakan akurat apabila SRR tidak lebih dari 8% dan besarnya SAR tidak lebih dari 1%. Semakin kecil nilai SRR dan SAR, menggambarkan tingkat ketepatan yang semakin tinggi. Nilai SAR yang terbaik adalah nilai SAR yang paling mendekati nilai nol. Adapun rumusnya yaitu:

% 100 × ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ − =

∑

n V V VA SRR WvW WvW % 100 × − =∑

∑

∑

WvW WvW V VA V SARKeterangan : SRR = simpangan rata-rata SAR = simpangan agregat

Vwvw = volume pendugaan dengan tabel tegakan WvW VA = volume aktual dengan tabel volume lokal (Vaktual) n = jumlah data

15

Eksplorasi Data Pencilan

Untuk medapatkan model terbaik hubungan antara VWvW dan Vaktual maka dilakukan penghilangan data pencilan. Salah satu indikator suatu pencilan yaitu berdasarkan nilai sisaan baku yang terbesar. Adapun rumusnya yaitu :

S e Ze=

Keterangan : Ze = Sisaan baku

e = galat = yi−Yˆi = yi−βo−β1xi S2 = KTS

Penyesuaian Volume dengan Menggunakan Tabel Tegakan

Dari nilai VWvW dan Vaktual didapatkan nilai rumus penyesuaian sehingga didapatkan pembanding yang setara antara potensi tegakan dengan volume aktual tegakan. Ada tiga kemungkinan rumus penyesuaian yang digunakan dalam menentukan nilai Vaktual koreksi (VA’), yaitu:

1. Apabila β0≠ 0 (terima H1) dan β1≠ 1 (terima H1) VA’ = 1 0 β β − WvW V

2. Apabila β0 = 0 (terima H0) dan β1≠ 1 (terima H1) VA’ =

1

β

WvW V

3. Apabila β0≠ 0 (terima H1) dan β1 = 1 (terima H0) VA’ = VWvW −β0

Letak dan Luas

Luas wilayah KPH Cianjur hasil penataan semula : 69.307,16 Ha berkurang menjadi 67.589,31 Ha, karena seluas 1.717,85 Ha masuk perluasan TN Gede Pangrango sesuai SK Menhut No. 174 th 2003. Secara administratif ketataprajaan KPH Cianjur berada di Kabupaten DT II. Cianjur, kecuali sebagian kelompok hutan Gn. Kencana seluas 1.366 Ha terletak di wilayah Kabupaten DT II. Sukabumi, dengan batas administratif sebagai berikut :

a. Bagian Utara berbatasan dengan KPH Purwakarta dan KPH Bogor

b. Bagian Timur berbatasan dengan KPH Bandung Utara, KPH Garut dan KPH Bandung Selatan

c. Bagian Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia

d. Bagian Barat berbatasan dengan KPH Sukabumi dan KPH Bogor.

Sedangkan secara geografis atau berdasarkan Garis Lintang, wilayah KPH Cianjur terletak pada 106°4’ - 107°25’ BT dan 6°21’ - 7°32’ LS (Revisi RPKH KP Jati

KPH Cianjur 2003).

Topografi

Topografi pada kawasan hutan wilayah KPH Cianjur mulai dari daratan rendah sampai pegunungan dengan ketinggian berkisar dari 5 meter sampai dengan 2.829 meter dari permukaan laut. Berdasarkan keadaan topografi tersebut, kawasan hutan KPH Cianjur begian barat yang mempunyai ketinggian rata-rata 1.000 m dari permukaan laut, besar pengaruhnya terhadap hidrologi wilayah sekitarnya atau kelompok hutan yang mempunyai kelerengan di atas 50%. Sedangkan lapangan yang mempunyai konfigurasi lapangan landai sampai dengan bergelombang masuk dalam Kelas Perusahaan Jati, yaitu dengan ketinggian antara 5 m sampai dengan 576 m (Revisi RPKH KP Jati KPH Cianjur 2003).

Tanah

Menurut Seksi Perencanaan Hutan II Cianjur 2003, jenis tanah di kawasan KPH Cianjur menurut peta De Jongh dan Mohr, dari utara ke selatan terdiri atas :

17

a. Tanah laterit kuning dan sawo dari bahan gunung api

b. Tanah abu yang mulai dan telah lanjut hancur, masih kaya dengan simpanan mineral

c. Tanah laterit merah dan sawo dari batuan yang tua

d. Tanah laterit merah dari bahan gunung api dan amat miskin dengan simpanan mineral (Revisi RPKH KP Jati KPH Cianjur 2003).

Iklim

Wilayah hutan KPH Cianjur terletak pada suatu daerah dengan musim hujan dan musim kemarau yang jelas. Pada beberapa tempat di sekitar wilayah hutan terdapat beberapa stasiun hujan, sehingga dari data stasiun hujan tersebut dapat diketahui adanya bulan basah, bulan lembab dan bulan kering. KPH Cianjur termasuk ke dalam tipe iklim B (Revisi RPKH KP Jati KPH Cianjur 2003).

Sosial Ekonomi

Data jumlah penduduk yang dipakai adalah data berdasarkan hasil regristrasi penduduk akhir tahun 2001. Jumlah penduduk dalam kecamatan yang masuk dalam wilayah kerja KPH Cianjur adalah 1.975.130 orang, terdiri atas 998.260 laki-laki dan 976.870 perempuan dengan jumlah keluarga sebanyak 542.617 KK. Rasio penduduk laki-laki terhadap perempuan adalah sebesar 102,19. Artinya, dalam 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki (Revisi RPKH KP Jati KPH Cianjur 2003).

Kondisi Hutan Tanaman Jati

Bagian Hutan adalah suatu areal hutan yang ditetapkan sebagai kesatuan produksi dan eksploitasi dan secara umum merupakan kesatuan kelestarian hutan. Dengan demikian, diharapkan dapat menghasilkan kayu setiap tahun secara terus-menerus dalam jumlah yang memenuhi syarat pengelolaan hutan yang baik dan sesuai dengan azas kelestarian hutan.

Luas wilayah hutan Kelas Perusahaan (KP) Jati KPH Cianjur berdasarkan hasil revisi jangka tahun 2004 - 2007 seluas 20.397,39 Ha, luas tersebut berbeda dibandingkan dengan RPKH jangka tahun 1998 – 2007 seluas 19.042,39 Ha yang

disebabkan adanya penambahan dari KP Pinus yang ditunda penataannya seluas 1.335,00 Ha. KP Jati KPH Cianjur terbagi menjadi dua bagian hutan, yaitu : a. Bagian Hutan Ciranjang seluas 6.947,41 Ha

b. Bagian Hutan Sindangbarang seluas 13.449,98 Ha.

Yang dibagi-bagi menjadi petak-petak yang dibatasi oleh alur induk atau anak alur.

Tabel 2. Ikhtisar penyebaran Kelas Hutan KP Jati jangka 2004-2007 (Hasil Revisi).

Kelas Hutan Bagian Hutan (Ha) Jumlah

(Ha) Ciranjang Sindangbarang I. Baik Untuk Tebang Habis

A1. Produktif (HP) A2. Prod. (HPT ≤ 15%) A3. Prod. (HPT > 15%) 3.001,62 66,15 104,50 64,94 5.505,82 384,28 3.066,56 5.571,97 488,78 Jumlah 3.172,27 5.955,04 9.127,31 B1. Tidak Prod. (HP) B2. Tidak Prod. (HPT ≤ 15%) B3. Tidak Prod. (HPT > 15%) 2.698,50 398,21 290,68 807,64 3.167,36 1.446,55 3.506,14 3.565,57 1737,23 Jumlah 3.387,39 5.421,55 8.808,94

II. Tidak Baik Untuk Tebang

Habis 0,00 0,00 0,00

III. Tidak Baik untuk Jati 0,00 144,81 144,81

IV.Tanaman Jenis Kayu

Lain 150,75 1.400,93 1.551,68

V. Tidak Baik untuk

Penghasilan 47,70 232,32 280,02

VI. Lapangan Dengan

Tujuan Istimewa 189,30 295,33 484,63

VII. SA/HW 0,00 0,00 0,00

VIII. Hutan Lindung 0,00 0,00 0,00

Total Jumlah 6.947,41 13.449,98 20.397,39

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dan Penyebaran Petak Ukur

Inventarisasi guna mendapatkan data untuk penelitian ini dilakukan dengan membuat petak ukur (PU) pada Kelas Umur (KU) III, IV dan V di BKPH Tanggeung, KPH Cianjur. Adapun penyebaran PU pada masing-masing KU adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Penyebaran petak ukur masing-masing KU

KU No. RPH Petak No. Umur Register Bonita

Jumlah PU di Lapangan Jumlah PU setelah Penghilangan Pencilan III 1. 2. 3. 4. 5. Salatri Salatri Salatri Salatri Salatri 84 A 84 B 84 E 84 H 86 B 29 29 29 28 29 III II½ IV III III½ 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 Jumlah 20 19 IV 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Salatri Salatri Salatri Salatri Salatri Salatri Walahir Walahir Walahir Walahir 84 G 86 D 88 A 89 D 89 F 92 B 93 A 95 D 98 B 99 D 33 39 39 36 36 33 40 33 33 33 III III III½ IV III½ II II½ III½ IV IV½ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 Jumlah 30 29 V 1. 2. 3. Ciogong Ciogong Salatri 71 E 73 A 85 C 42 46 46 II III½ III 8 7 7 7 6 6 Jumlah 22 19

Eksplorasi Data Tegakan Perbedaan Bonita

Tabel 4. Perbedaaan bonita register terhadap bonita hasil perhitungan di lapangan Perbedaan Bonita Jumlah PU Jumlah (%)

Lebih Rendah 36 50

Sama 15 20,83

Lebih Tinggi 21 29,17

Jumlah 72 100

Perbedaan antara bonita register dengan bonita hasil perhitungan di lapangan ini bisa dikarenakan kondisi di lapangan yang sudah berubah, sehingga bisa mengakibatkan perbedaan perhitungan bonitanya. Bonita register yang digunakan yaitu berdasarkan Revisi Rencana Pengusahaan Kelestarian Hutan Kelas Perusahaan Jati Tahun 2004. Pencurian kayu dan kesalahan pada saat pengukuran bisa mempengaruhi hasil pengukuran bonita di lapangan, sehingga bonita di lapangan berbeda dengan bonita yang ada di register. Ini juga berarti peninggi tidak selalu bisa menjadi indikator dalam perhitungan bonita.

Kenormalan Kondisi Tegakan

Sebelum melakukan pengujian terhadap model yang diperoleh, dilakukan eksplorasi terhadap data tegakannya terlebih dahulu untuk mengetahui kenormalan tegakan tersebut. Pengujiannya dilakukan dengan menggunakan rasio dengan empat komponen yaitu rasio jumlah pohon per hektar, rasio diameter rata-rata, rasio Lbds per hektar (KBD) dan rasio antara Vaktual dan Vtabel dari tabel tegakan normal. Tegakan dikatakan normal apabila memiliki rasio antara nilai aktual di lapangan dengan nilai tabel dalam keadaan normal memiliki nilai 1 (satu). Nilai ini menunjukkan bahwa keadaan di lapangan sama dengan keadaan normal yang ada di tabel tegakan normal. Hasil rasio kenormalan seperti yang terlihat dalam Tabel 5 menunjukkan bahwa kondisi tegakannya tidak normal. Ini bisa dilihat dari rasio jumlah pohon, rasio diameter rata-rata, rasio Lbds dan rasio volume pada masing-masing KU yang tidak bernilai 1.

Koefisien keragaman (CV) dapat digunakan untuk menilai homogenitas contoh yang diambil. Berdasarkan hasil perhitungan terhadap rasio jumlah pohon, rasio diameter rata-rata, rasio Lbds dan juga rasio volumenya didapatkan nilai CV yang besar secara berurutan yaitu 58,06%, 30,49%, 41,20% dan 55,16%. Ini

21

berarti tingkat keragaman rasio kenormalan kondisi tegakan yang diukur tinggi atau heterogen.

Tabel 5. Rekapitulasi rasio kenormalan kondisi tegakan

Rasio Kelas Umur Rata-rata Simpangan

Baku CV (%) tabel aktual N N III 1,61 0,50 IV 0,93 0,47 31,38 50,59 V 0,56 0,21 38,64 Seluruh KU 1,00 0,58 58,06 tabel aktual d d III 0,80 1,16 20,18 IV 1,44 0,60 41,48 V 1,42 0,92 64,96 Seluruh KU 1,26 0,38 30,49 tabel aktual Lbds Lbds III 1,11 0,36 32,12 IV 1,81 1,08 59,61 V 1,07 0,57 53,53 Seluruh KU 1,39 0,57 41,21 tabel aktual V V III 0,50 0,31 62,21 IV 1,17 0,50 42,38 V 0,63 0,19 30,01 Seluruh KU 0,82 0,45 55,16

Keterangan : CV = koefisien keragaman

Keempat komponen yang ingin diketahui keeratan hubungannya yaitu rasio antara nilai aktual dan nilai tabel untuk jumlah pohon, diameter rata-rata, Lbds per hektar (KBD) dan volume. Adapun rekapitulasi hasil matriks korelasi antara empat komponen rasio yang diperoleh disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 6. Rekapitulasi matriks korelasi rasio hasil aktual terhadap hasil tabel

Rasio tabel aktual N N tabel aktual d d tabel aktual Lbds Lbds tabel aktual d d -0,784 - - tabel aktual Lbds Lbds 0,255 0,220 - tabel aktual V V 0,000 0,451 0,816

Nilai korelasi antara rasio jumlah pohon dan rasio diameter rata-rata yang bernilai negatif menunjukkan bahwa kedua rasio tersebut mempunyai hubungan yang terbalik.Dari matriks korelasi diharapkan terdapat hubungan yang erat antara

rasio volume dengan rasio Lbds per hektar (KBD). Ketiga komponen yang diuji korelasinya terhadap rasio volume, baik pada KU III, IV, V dan dengan seluruh KU nilai korelasi terbesar yaitu antara rasio volume dengan rasio Lbds per hektar (KBD). Sehingga penggunaan KBD dalam menduga volume masih layak untuk dilakukan.

Model Hubungan VWVW dan Vaktual

Model dengan Seluruh Data Pengamatan

Untuk menentukan persamaan regresi hubungan antara VWvW dan Vaktual ditentukan dengan mengetahui diagram pencarnya terlebih dahulu, yang dibuat dengan memplotkan titik-titik yang menghubungkan antara VWvW dan Vaktual tersebut. Diagram pencar setiap KU disajikan dalam Lampiran 4 dan 5.

Hasil pendugaan volume tegakan yang sama antara VWvW dengan Vaktual merupakan hipotesa dari penelitian ini, dengan asumsi kesalahan penggunaan TVL diabaikan. Untuk mengetahuinya diperlukan analisa hubungan antara kedua volume tersebut pada setiap Kelas Umur (KU). Analisis hubungan antara VWvW dengan Vaktual dapat dilakukan dengan menyusun suatu persamaan regresi sederhana, VWvW = β0 + β1 Vaktual.

Tabel 7. Persamaan regresi untuk masing-masing KU di lapangan

KU Persamaan Regresi Determinasi Koefisien Koefisien Korelasi Nilai-P

III VWvW = 183 + 0,64 Vaktual 29,4 0,54 0,014 IV VWvW = 21,1 + 1,49 Vaktual 68,2 0,83 0,000 V VWvW = 49,3 + 1,32 Vaktual 54,8 0,74 0,000 Seluruh

KU VWvW = 101 + 1,09 Vaktual 54,0 0,73 0,000 Analisis regresi yang dilakukan di atas menunjukkan bahwa pada KU III hipotesis H0 ditolak atau penerimaan hipotesis H1 yg artinya hubungan antara peubah bebas dan peubah tak bebasnya bersifat nyata pada taraf nyata 5 %, ini ditunjukkan dari nilai-P sebesar 0,014. Sedangkan pada KU IV, V dan dengan menggunakan seluruh KU hipotesis H0 ditolak atau penerimaan hipotesis H1 yang berarti bahwa hubungan antara peubah bebas dan peubah tak bebasnya bersifat nyata, ditujukkan dari nilai-P yang sebesar 0,000.

23

Pada KU III nilai R2-nya sangat kecil, hanya sebesar 0,294 jauh dari nilai yang seharusnya yaitu mendekati 1. Sedangkan pada KU IV, V dan juga dengan seluruh KU nilai R2-nya masih tergolong kecil ini berarti perlu dilakukan penghilangan data untuk memperbesar tingkat keeratan hubungannya.

Model Setelah Penghilangan Pencilan

Setelah dilakukan penghilangan data yang berupa pencilan diharapkan didapatkan tingkat hubungan yang lebih erat. Analisis hubungan antara VWvW dengan Vaktual setelah penghilangan pencilan dapat dilakukan dengan menyusun suatu persamaan regresi sederhana, VWvW= β0 + β1Xi.

Tabel 8. Persamaan regresi untuk masing-masing KU setelah penghilangan pencilan

KU Persamaan Regresi DeterminasiKoefisien Koefisien Korelasi Nilai-P

III VWvW = 87,3 + 1,67 Vaktual 87,4 0,93 0,000 IV VWvW = 11,4 + 1,58 Vaktual 75,6 0,87 0,000 V VWvW = 43,2 + 1,34 Vaktual 74,2 0,86 0,000 Seluruh

KU VWvW = 69,6 + 1,35 Vaktual 70,7 0,84 0,000

Dari hasil analisis regresi yang dilakukan tersebut, dimana pada KU III dan KU IV diambil satu data petak ukur serta pada KU V diambil tiga data petak ukur, hipotesis H0 ditolak atau penerimaan hipotesis H1 dengan hubungan antara peubah bebas dan peubah tak bebasnya yang bersifat sangat nyata pada taraf nyata 5 %, dengan nilai-P sebesar 0,000. Penghilangan pencilan tersebut sangat berpengaruh terhadap ketelitian, ini bisa dilihat dari peningkatan nilai R2 yang sangat signifikan terutama pada KU III, dimana R2 dengan seluruh pengamatan sebesar 29,4 % dan meningkat menjadi 87,4 %. setelah dilakukan penghilangan pencilan.

Karakteristik Data Pencilan

Data pencilan yang dihilangkan dari pengamatan mempunyai jumlah pohon aktual yang tidak normal, diduga ini mengakibatkan perbedaan antara VWvW dan Vaktual yang sangat besar. Apabila jumlah pohon di lapangan melebihi jumlah pohon dari tabel tegakan maka pertumbuhan diameternya akan terganggu

dan mempengaruhi nilai Lbds lapangan serta Vaktual-nya. Begitu pula bila jumlah pohon di lapangan jauh di bawah jumlah pohon dalam keadaan normal.

Adapun rekapitulasi data pencilannya disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 9. Data pencilan pada masing-masing KU

KU Petak Peninggi Bonita N1/N2 d1/d2 KBD VA VWVW III 84 A 26 IV½ 2,16 0,63 0,92 358,70 220,57 IV 89 F 26,5 IV 0,74 1,35 1,59 248,36 210,74 V 85 C 23,4 III½ 1,06 1,02 1,12 98,86 238,21 71 E 27 IV 0,71 1,17 1,18 136,56 313,17 73 A 18 II 0,23 2,12 1,04 127,09 149,81 Keterangan :

N1 = Jumlah pohon di lapangan per hektar

N2 = Jumlah pohon diduga dari tabel tegakan Wolf von Wulfing d1 = diameter rata-rata di lapangan

d2 = diameter rata-rata diduga dari tabel tegakan Wolf von Wulfing VA = volume aktual di lapangan

VWVW = volume pendugaan dengan tabel tegakan Wolf von Wulfing

Pengujian Kesamaan antara Volume WvW dan Volume Aktual

Pengujian hipotesis β0 dan β1 dilakukan untuk mengetahui apakah taksiran VWvW memiliki akurasi yang sama dengan Vaktual. Adapun hipotesis pada pengujian β0 yaitu H0 : β0 = 0 dan H1 : β0 ≠0. Sedangkan pada pengujian β1 hipotesisnya yaitu H0 : β1 = 1 dan H1 : β1 ≠1. Hasil yang diperoleh dari pengujian β0 dan β1 ini bisa diketahui bahwa taksiran VWvW lebih tinggi dari Vaktual atau overestimate kecuali pada KU V. Rekapitulasi pengujiannya terlihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Rekapitulasi pengujian β0 dan β1 Kelas Umur (KU) t-hitung t-tabel Pengujian β0 β1 β0 β1 III 4,93 4,35 2,101 HTerima H1 1 : β0 ≠0 Terima H1 H1 : β1 ≠1 IV 0,33 3,340 2,048 Ho : Terima Hβ 0 0 = 0 Terima H1 H1 : β1 ≠1 V 1,82 1,77 2,101 Terima H0 Ho : β0 = 0 Terima H0 H0 : β1 = 1 Seluruh KU 4,09 3,226 1,960 HTerima H1 1 : β0 ≠0 Terima H1 H1 : β1 ≠1

Pendugaan volume dengan menggunakan tabel tegakan Wolf von Wulfing yang overestimate bisa mengancam kelestarian hutan. Hasil dari perencanaan

25

pengusahaan hutan yang berupa jatah tebang dengan menggunakan volume pendugaan (VWvW) mengakibatkan jatah tebang yang ditetapkan akan melebihi dari potensi yang ada di lapangan. Penebangan yang melebihi jatah seharusnya tersebut akan menyebabkan kelestarian hutan akan terganggu.

Keakuratan Pendugaan Berdasarkan Nilai Simpangan Rata-rata dan Simpangan Agregat

Keakuratan suatu model ditunjukkan oleh besarnya selisih antara VWvW dengan Vaktual. Semakin kecil selisih maka tingkat ketepatannya tinggi. Keakuratan model ini diukur berdasarkan nilai simpangan rata-rata relatif (SRR) dan simpangan agregat relatif (SAR). Dengan menggunakan rumus diperoleh nilai SRR sebesar 44,79 % dan nilai SAR sebesar 45,36 %. Nilai SRR dan SAR yang lebih dari seharusnya ini menunjukkan tingkat keakuratan yang rendah.

Penyesuaian Volume dengan Menggunakan Tabel Tegakan

Perbedaan Vaktual dan VWvW disebabkan karena Vaktual hanya menggunakan satu dimensi saja yaitu diameter setinggi dada, sedangkan VWvW menggunakan dimensi berupa umur dan bonita. Selain itu tabel tegakan Wolf von Wulfing ini disusun dalam keadaan tegakan normal, dimana nilai KBD satu dan bonita tetap sepanjang daur. Ini mengakibatkan penggunaan tabel Wolf von Wulfing saat ini perlu dilakukan adanya penyesuaian terlebih dahulu.

Adapun rumus penyesuaian penyesuaian volume untuk setiap KU dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 11. Rumus penyesuaian volume dengan menggunakan tabel tegakan Kelas Umur (KU) Rumus Penyesuaian

III VA'=VWvW1,67−87,3

IV VA'=V1,WvW58

Kesimpulan

1. Hipotesis pendugaan volume dengan tabel Wolf von Wulfing (VWvW) sama dengan volume aktual (Vaktual), ditolak untuk semua kelas umur (KU), dengan asumsi penggunaan TVL tidak mengandung kesalahan.

2. Model regresi hubungan antara VWvW dan Vaktual adalah VWvW = 87,3 + 1,67 Vaktual (R2 = 0,87) untuk KU III, VWvW = 11,4 + 1,58 Vaktual (R2 = 0,76) untuk KU IV, VWvW = 43,2 + 1,34 Vaktual ( R2 = 0,74) untuk KU V, dan VWvW = 69,6 + 1,35 Vaktual ( R2 = 0,71) untuk seluruh KU.

3. Dari pengujian β0 dan β1 dapat diketahui bahwa taksiran VWvW lebih tinggi dari taksiran Vaktual atau overestimate kecuali untuk KU V dimana didapatkan taksiran yang sama antara VWvW dan Vaktual-nya.

4. Nilai Simpangan Agregat Relatif (SAR) sebesar 45,36% dan Simpangan Rata-rata Relatif (SRR) sebesar 44,79%, menunjukkan bahwa tingkat keakuratan model yang rendah.

5. Penggunaan KBD dalam penduga volume dengan tabel tegakan jati Wolf von Wulfing masih layak untuk dilakukan, hal ini didukung oleh nilai korelasi antara KBD dengan Vaktual/ Vtabel sebesar 0,816.

6. Penggunaan tabel tegakan Wolf von Wulfing diperlukan koreksi penyesuaian dengan rumus 67 , 1 3 , 87 '=VWvW − VA untuk KU III, 58 , 1 ' VWvW

VA= untuk KU IV, dan

35 , 1 6 , 69 '=VWvW −

VA untuk seluruh KU.

Saran

1. Tabel tegakan Wolf von Wulfing sebaiknya direvisi, namun untuk sementara dalam penggunaannya dapat menggunakan rumus koreksi penyesuaian.

2. Diperlukan penelitian lebih lanjut pada lokasi yang lain untuk mengetahui ketelitian penggunaan tabel tegakan jati Wof Von Wulfing.

DAFTAR PUSTAKA

Cochran WG. 1991. Teknik Penarikan Sampel. Rudiansyah, penerjemah. Jakarta:

Penerbit Universitas Indonesia. Terjemahan dari: Sampling Techniques.

[Dephut] Departemen Kehutanan Republik Indonesia. 1992. Manual Kehutanan.

Jakarta: Dephut.

[Dephutbun] Departemen kehutanan dan Perkebunan. 1999. Panduan Kehutanan Indonesia. Jakarta: Dephutbun.

[Dirjenhut] Direktorat Jendral Kehutanan Departemen Pertanian. 1976.

Vademecum Kehutanan Indonesia. Jakarta: Dirjenhut.

Divisi Praktek Umum. 2004. Petunjuk Praktek Pengelolaan Hutan Lestari.

Kerjasama Antara Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Yogyakarta.

Heyne K. 1987. Tumbuhan Berguna Indonesia. Jilid ke-3. Jakarta: Badan

Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehutanan.

[LP IPB] Lembaga Penelitian IPB. 1985. Studi Tentang Penyusunan Tabel Isi Lokal Pohon Untuk Jenis-jenis Pinus, Puspa, Damar dan Tegakan Campuran di Hutan Pendidikan Gunung Walat. Bogor: Fakultas Kehutanan

IPB.

Muhdin. 1990. Penilaian Kekonsistenan Bonita Tegakan Jati (Tectona grandis L.f) pada Berbagai Umur [skripsi]. Bogor: Fakultas Kehutanan, Institut

Pertanian Bogor.

Nurhasybi. 2000. Atlas Benih Tanaman Hutan Indonesia. Jilid ke-1. Bogor: Balai

Teknologi Perbenihan.

Rahayu, N. 1995. Studi Penyusunan Tabel Faktor Tinggi Pohon (FH) pada Tegakan Pinus (Pinus merkusii Jungh et de Vriese) di BKPH Candiroto KPH Kedu Utara Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah [skripsi]. Bogor:

Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.

Simon, H. 1993. Metode Inventori Hutan. Yogyakarta: Penerbit Aditya Media.

[SPH] Seksi Perencanaan Hutan II Cianjur. 2003. Revisi Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan Kelas Perusahaan Jati. Cianjur: SPH.

Suharlan. AK, Sumarna Y, Sudiono. 1975. Tabel Tegakan Sepuluh Jenis Kayu Industri. Bogor: Lembaga Penelitian Hutan.

29

Lampiran 1. Rekapitulasi data pada masing-masing KU

KU Petak PU Umur Peninggi Register Aktual Bonita Vaktual Vtabel VWvW

III 84 A I 29 29,25 III V 203,08 235,60 376,67 II 29 28,38 III V 97,56 235,60 233,42 III 29 26 III IV½ 358,70 239,06 220,57 IV 29 27,5 III IV½ 94,75 239,06 260,78 84 B I 29 29,25 II½ V 89,87 235,60 209,30 II 29 29,75 II½ V 81,02 235,60 234,36 III 29 24,88 II½ IV 81,47 200,56 227,43 IV 29 28,88 II½ V 84,35 235,60 193,08 84 E I 29 22,38 IV III½ 29,75 169,40 68,25 II 29 28 IV V 50,76 235,60 152,81 III 29 28,5 IV V 108,14 235,60 297,58 IV 29 29,63 IV V 112,05 235,60 308,79 84 H I 28 26,5 III IV½ 74,00 234,12 232,92 II 28 27,38 III IV½ 102,09 234,12 256,96 III 28 24,38 III IV 49,76 196,42 173,34 IV 28 26,5 III IV½ 79,77 234,12 247,66 86 B I 29 27 III½ IV½ 89,04 239,06 248,17 II 29 26,3 III½ IV½ 120,88 239,06 362,55 III 29 27,25 III½ IV½ 220,64 239,06 450,09 IV 29 27,75 III½ IV½ 202,29 239,06 411,451

IV 84 G I 33 25,5 III IV 306,33 216,64 523,22 II 33 24,5 III IV 238,46 216,64 470,07 III 33 23,75 III III½ 244,79 182,98 518,32 86 D I 39 27,25 III III 107,69 172,64 214,79 II 39 25,375 III II½ 131,88 149,60 235,74 III 39 27,625 III III 219,00 172,64 421,75 88 A I 39 26,75 III½ III 192,55 172,64 376,86 II 39 13,75 III½ I½ 133,55 110,62 164,59 III 39 26,75 III½ III 143,62 172,64 296,37 89 D I 36 25,25 IV IV 173,11 132,72 217,32 II 36 27,625 IV IV½ 192,90 272,28 389,19 III 36 26,5 IV IV 254,61 132,72 311,90 89 F I 36 26,5 III½ IV 248,36 132,72 210,74 II 36 23,625 III½ III½ 82,70 192,94 177,82 III 36 27 III½ IV 173,90 132,72 171,62 92 B I 33 20 II III 204,22 155,88 341,37 II 33 17 II II 185,52 117,38 205,52 III 33 14,25 II I½ 105,94 99,86 122,88 93 A I 40 20,875 II½ II½ 331,84 152,00 489,30 II 40 19,5 II½ II½ 209,92 152,00 348,25 III 40 23,25 II½ III 255,35 175,40 406,09 95 D I 33 18,25 III½ II½ 138,47 135,04 186,01 II 33 16,25 III½ II½ 155,14 135,04 253,01 III 33 23,75 III½ III½ 307,84 182,98 519,90 98 B I 33 22,25 IV III½ 94,92 182,98 182,77 II 33 22,75 IV III½ 251,86 182,98 302,59 III 33 22,5 IV III½ 73,67 182,98 138,12 99 D I 33 21 IV½ III 131,40 155,39 196,17 II 33 22,625 IV½ III½ 166,58 182,98 296,90 III 33 24,625 IV½ IV 188,12 216,64 356,24 V 85 C I 42 21,65 II III 136,36 180,76 263,05 II 42 22,3 II III 152,92 180,76 258,29 III 42 23,4 II III½ 98,86 212,18 238,21 IV 42 22,95 II III 109,83 180,76 221,94 V 42 22,4 II III 113,73 180,76 196,22 VI 42 21,8 II III 57,54 180,76 137,94 VII 42 22,55 II III 75,80 180,76 155,70 VIII 42 21,5 II III 127,99 180,76 240,26 71 E I 46 22,3 III½ III 171,85 191,34 278,64 II 46 18,55 III½ II 120,87 144,12 165,87 III 46 18,8 III½ II½ 115,67 165,72 158,35 IV 46 25,2 III½ III½ 105,94 224,60 191,50 V 46 26,5 III½ III½ 180,65 224,60 307,53 VI 46 26 III½ III½ 140,62 224,60 227,87 VII 46 27 III½ IV 136,56 265,94 313,17

73 A I 46 26,9 III IV 103,51 265,94 201,99 II 46 25,8 III III½ 94,85 224,60 162,94 III 46 23,7 III III 97,36 191,34 148,07 IV 46 18 III II 127,09 144,12 149,81 V 46 21,15 III III 113,88 191,34 181,40 VI 46 22,1 III III 154,20 191,34 204,22 VII 46 23,6 III III 103,32 191,34 169,24 Keterangan :

Vaktual = volume pendugaan berdasarkan Tabel Volume Lokal

Vtabel = volume dari tabel tegakan dalam keadaan normal

31

Lampiran 2. Eksplorasi data tegakan

KU Petak PU Umur Bonita N aktual d aktual Lbds aktual VA Register Aktual d N tabel d tabel Lbds tabel VT III 84 A 1 29 3 5 1,67 1,37 0,97 1,6 0,86 2 29 3 5 1,67 1,47 0,78 0,99 0,41 3 29 3 4,5 1,50 2,16 0,63 0,92 1,50 4 29 3 4,5 1,50 1,38 0,85 1,09 0,4 84 B 5 29 2,5 5 2,00 1,67 0,66 0,89 0,38 6 29 2,5 5 2,00 2,16 0,64 0,99 0,34 7 29 2,5 4 1,60 1,48 0,82 1,13 0,41 8 29 2,5 5 2,00 1,37 0,71 0,82 0,36 84 E 9 29 4 3,5 0,88 0,79 0,83 0,40 0,18 10 29 4 5 1,25 1,47 0,63 0,65 0,22 11 29 4 5 1,25 2,36 0,70 1,26 0,46 12 29 4 5 1,25 2,85 0,64 1,31 0,48 84 H 13 28 3 4,5 1,50 1,54 0,71 0,99 0,32 14 28 3 4,5 1,50 1,1 0,88 1,10 0,44 15 28 3 4 1,33 1,64 0,70 0,88 0,25 16 28 3 4,5 1,50 1,47 0,76 1,06 0,34 86 B 17 29 3,5 4,5 1,29 1,12 0,98 1,04 0,37 18 29 3,5 4,5 1,29 2,25 0,79 1,52 0,51 19 29 3,5 4,5 1,29 1,38 1,11 1,88 0,92 20 29 3,5 4,5 1,29 1,12 1,20 1,72 0,85 Rata-rata 1,48 1,61 0,80 1,11 0,50 Koefisien Keragaman 19,54 31,38 20,18 32,12 62,21 IV 84 G 1 33 4 3 1,33 1,27 1,32 2,42 1,41 2 33 4 3 1,33 1,27 1,29 2,17 1,10 3 33 3,5 3 1,17 1,94 1,16 2,83 1,34 86 D 4 39 3 3 1,00 0,82 1,19 1,24 0,62 5 39 2,5 3 0,83 0,94 1,23 1,58 0,88 6 39 3 3 1,00 1,45 1,26 2,44 1,27 88 A 7 39 3 3,5 0,86 1,45 1,18 2,18 1,12 8 39 1,5 3,5 0,43 0,41 1,83 1,49 1,21 9 39 3 3,5 0,86 1,20 1,16 1,72 0,83 89 D 10 36 4 4 1,00 1,30 1,11 1,64 1,30 11 36 4,5 4 1,13 1,07 1,13 1,43 0,71 12 36 5 4 1,25 1,95 1,06 2,35 1,92 89 F 13 36 5 3,5 1,43 0,74 1,35 1,59 1,87 14 36 3,5 3,5 1,00 0,61 1,22 0,92 0,43 15 36 4 3,5 1,14 0,65 1,38 1,29 1,31 92 B 16 33 3 2 1,50 0,85 1,46 2,19 1,31 17 33 2 2 1,00 0,41 1,92 1,75 1,58 18 33 1,5 2 0,75 0,26 2,10 1,23 1,06 93 A 19 40 2,5 2,5 1,00 1,07 1,69 3,22 2,18 20 40 2,5 2,5 1,00 1,02 1,44 2,29 1,38 21 40 3 2,5 1,20 1,36 1,38 2,32 1,46 95 D 22 33 2,5 3,5 0,71 0,33 1,93 1,38 1,03 23 33 2,5 3,5 0,71 0,63 1,69 1,87 1,15 24 33 3,5 3,5 1,00 1,46 1,29 2,84 1,68 98 B 25 33 3,5 4 0,88 0,49 1,42 1,00 0,52

26 33 3,5 4 0,88 0,35 2,14 1,65 1,38 27 33 3,5 4 0,88 0,35 1,47 0,75 0,4 99 D 28 33 3 4,5 0,67 0,42 1,65 1,26 0,85 29 33 3,5 4,5 0,78 0,76 1,42 1,62 0,91 30 33 4 4,5 0,89 1,01 1,23 1,64 0,87 Rata-rata 0,99 0,93 1,44 1,81 1,17 Koefisien Keragaman 24,18 50,59 41,48 59,61 42,38 V 85 C 1 42 3 2 1,50 0,87 1,27 1,46 0,75 2 42 3 2 1,50 0,65 1,46 1,43 0,85 3 42 3,5 2 1,75 1,06 1,02 1,12 0,47 4 42 3 2 1,50 0,81 1,2 1,23 0,61 5 42 3 2 1,50 0,54 1,38 1,09 0,63 6 42 3 2 1,50 0,65 1,07 0,76 0,32 7 42 3 2 1,50 0,6 1,18 0,86 0,42 8 42 3 2 1,50 0,79 1,27 1,33 0,71 71 E 9 46 3 3,5 0,86 0,62 1,52 1,46 0,9 10 46 2 3,5 0,57 0,34 1,82 1,15 0,84 11 46 2,5 3,5 0,71 0,28 1,83 0,96 0,7 12 46 3,5 3,5 1,00 0,5 1,29 0,85 0,47 13 46 3,5 3,5 1,00 0,7 1,4 1,37 0,8 14 46 3,5 3,5 1,00 0,47 1,47 1,01 0,63 15 46 4 3,5 1,14 0,71 1,17 1,18 0,51 73 A 16 46 4 3 1,33 0,57 1,15 0,76 0,39 17 46 3,5 3 1,17 0,39 1,36 0,73 0,42 18 46 3 3 1,00 0,3 1,6 0,77 0,51 19 46 2 3 0,67 0,23 2,12 1,04 0,88 20 46 3 3 1,00 0,39 1,56 0,98 0,6 21 46 3 3 1,00 0,36 1,68 1,07 0,81 22 46 3 3 1,00 0,39 1,5 0,88 0,54 Rata-rata 1,17 0,56 1,42 1,07 0,63 Koefisien Keragaman 27,99 38,64 64,96 53,53 30,01 Rata-rata seluruh KU 1,18 1 1,26 1,39 0,82 Koefisien Keragaman seluruh KU 29,14 58,06 30,49 41,21 55,16 Keterangan:

d = selisih bonita register dengan bonita actual VA = volume actual di lapangan

Naktual = jumlah pohon di lapangan/ha VT = volume tabel tegakan normal N tabel = jumlah pohon dari tabel tegakan/ha d aktual = diameter rata-rata di lapangan

33

Lampiran 3. Matriks korelasi antar rasio KU III

Korelasi Rasio Nilai Aktual terhadap Nilai Tabel Untuk Besaran N, d, Lbds dan V

N d Lbds d -0,575 0,008 Lbds 0,184 0,643 0,438 0,002 V 0,187 0,289 0,506 0,431 0,216 0,023

Cell Contents: Pearson correlation P-Value

KU IV

Korelasi Rasio Nilai Aktual terhadap Nilai Tabel Untuk Besaran N, d, Lbds dan V

N d Lbds d -0,729 0,000 Lbds 0,730 -0,182 0,000 0,336 V 0,392 0,132 0,751 0,032 0,487 0,000

Cell Contents: Pearson correlation P-Value

KU V

Korelasi Rasio Nilai Aktual terhadap Nilai Tabel Untuk Besaran N, d, Lbds dan V

N d Lbds d -0,789 0,000 Lbds 0,508 0,029 0,016 0,898 V -0,144 0,660 0,750 0,521 0,001 0,000

Cell Contents: Pearson correlation P-Value

Seluruh KU

Korelasi Rasio Nilai Aktual terhadap Nilai Tabel Untuk Besaran N, d, Lbds dan V

N d Lbds d -0,784 0,000 Lbds 0,255 0,220 0,031 0,064 V 0,000 0,451 0,816 0,998 0,000 0,000

Cell Contents: Pearson correlation P-Value

Lampiran 4. Diagram pencar dengan seluruh pengamatan

Diagram Pencar KU III

y = 0,6433x + 183,36 R2 = 0,294 0 100 200 300 400 500 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Volum e Aktual V o lu m e T ab el Te ga k a n Diagram Pencar KU IV y = 1,4905x + 21,084 R2 = 0,6815 0 200 400 600 0 50 100 150 200 250 300 350 Volum e Aktual V ol u m e Ta be l Te ga k a n Diagram Pencar KU V y = 1,3214x + 49,294 R2 = 0,5484 0 100 200 300 400 0 50 100 150 200 Volum e Aktual V o lu m e T ab el Te ga k a n

Diagram Pencar Seluruh KU

y = 1,0879x + 100,52 R2 = 0,5398 0 100 200 300 400 500 600 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Volum e Aktual V o lu m e T a b e l Te ga k a n

35

Lampiran 5. Diagram pencar setelah penghilangan pencilan

Diagram Pencar KU III

y = 1,6671x + 87,334 R2 = 0,874 0 100 200 300 400 500 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 Volum e Aktual V o lu m e T a b e l T eg akan Diagram Pencar KU IV y = 1,5762x + 11,363 R2 = 0,7556 0 100 200 300 400 500 600 0 50 100 150 200 250 300 350 Volum e Aktual V o lu m e T a b e l T eg akan Diagram Pencar KU V y = 1,3397x + 43,193 R2 = 0,7417 0 100 200 300 400 0 50 100 150 200 Volum e Aktual V o lu m e T a b e l T eg akan

Diagram Pencar Seluruh KU

y = 1,3468x + 69,594 R2 = 0,707 0 100 200 300 400 500 600 0 50 100 150 200 250 300 350 Volum e Aktual V ol ume Ta be l Te ga k a n

Lampiran 6. Hasil analisis ragam VWvW Vaktual

KU III (n = 20) Sumber

Keragaman Derajat Bebas Kuadrat Jumlah Kuadrat Tengah F-hitung F-Tabel 5% Regresi

Sisa 18 1 109261 45506 45506 6070 7,50 2,093

Total 19 154767 KU III (n = 19)

Sumber

Keragaman Derajat Bebas Kuadrat Jumlah Kuadrat Tengah F-hitung F-tabel 5% Regresi Sisa 1 17 133961 19306 133961 1136 117,96 4,45 Total 18 153267 KU IV (n = 30) Sumber

Keragaman Derajat Bebas Kuadrat Jumlah Kuadrat Tengah F-hitung F-tabel 5% Regresi

Sisa 28 1 299884 140132 299884 5005 59,92 4,20

Total 29 440016 KU IV (n = 29)

Sumber

Keragaman Derajat Bebas Kuadrat Jumlah Kuadrat Tengah F-hitung F-tabel 5% Regresi Sisa 27 1 326038 105454 326038 3906 83,48 4,21 Total 28 431492 KU V (n = 22) Sumber Keragaman Derajat Bebas Jumlah Kuadrat Kuadrat Tengah F-hitung F-tabel 5% Regresi Sisa 20 1 31599 26024 31599 1301 24,29 4,35 Total 21 57623 KU V (n = 19) Sumber

Keragaman Derajat Bebas KuadratJumlah Kuadrat Tengah F-hitung F-tabel 5% Regresi

Sisa 17 1 31093 10826 31093 637 48,83 4,45

Total 18 41919 Seluruh KU (n =72)

Sumber

Keragaman Derajat Bebas Kuadrat Jumlah Kuadrat Tengah F-hitung F-tabel 5% Regresi Sisa 1 70 412433 351559 412433 5022 82,12 3,97 Total 71 763991 Seluruh KU (n = 67) Sumber

Keragaman Derajat Bebas Kuadrat Jumlah Kuadrat Tengah F-hitung F-tabel 5% Regresi

Sisa 65 1 525911 217914 525911 3353 156,87 3,99 Total 66 743824