PERKEMBANGAN PERSENTASE PENDUDUK DEFISIT ENERGI

DI INDONESIA TAHUN 1987-2010 DAN KAITANNYA DENGAN

TINGKAT KEMISKINAN, PERTUMBUHAN EKONOMI, HARGA

BERAS DAN LAJU INFLASI

ELFRIDA YULIANSARI

DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2011

ABSTRACT

Elfrida Yuliansari. Prevalence of severe undernourished population in Indonesia in 1987-2010, and it’s relation with poverty level, economic growth, rice price and inflation rate. Under the guidance of Drajat Martianto and Dadang Sukandar

Undernourished is one of condition when the population don’t have access enough of energy in comparison to the Recommended Dietary Allowness (RDA). Food security is occurred when the population meet their food and dietary needs with a good. The purpose of this study were to analyze the prevalence of severe undernourished population in Indonesia in 1987-2010, and it’s relation with poverty level, economic growth, rice price and inflation rate. A descriptive study designed was implemented and a set of secondary data was used. The study show that during 1987 to 2010, prevalence of severe undernourished from 23,47% to 2,01% with the highest rate occurred in 1999 or affecting approximately 48,685,463 people. Based on the results of the correlation test, factors related to the severe undernourished (Energy Adequacy Level <70%) population are poverty level and inflation, while were not significantly correlated with the prevalence of rice price, economic growth, and GDP per capita.

RINGKASAN

ELFRIDA YULIANSARI. Perkembangan Persentase Penduduk Defisit Energi di Indonesia Tahun 1987-2010 dan Kaitannya dengan Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Harga Beras dan Laju Inflasi. Dibimbing oleh DRAJAT MARTIANTO dan DADANG SUKANDAR.

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui perkembangan persentase penduduk defisit energi di Indonesia tahun 1987-2010 dan kaitannya dengan tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, harga beras dan laju inflasi. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 1) Menganalisis perkembangan persentase penduduk defisit energi tahun 1987-2010; 2) Menganalisis hubungan antara persentase penduduk defisit energi dengan tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1987-2010; 3) Menganalisis perkembangan hubungan antara persentase penduduk defisit energi dengan harga riil beras di Indonesia tahun 1987-2010; 4) Menganalisis hubungan antara persentase penduduk defisit energi dengan inflasi total di Indonesia tahun 1987-2010; 5) Menganalisis hubungan antara persentase penduduk defisit energi dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1987-2010; 6) Menganalisis hubungan antara persentase penduduk defisit energi dengan PDB per kapita di Indonesia tahun 1987-2010.

Penelitian ini dilakukan dengan mengolah data sekunder nasional tahun 1987-2010 diperoleh dari berbagai instansi terkait. Pengolahan data dilaksanakan di Bogor, Jawa Barat pada bulan April-Juli 2011. Jenis data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian seluruhnya merupakan data sekunder yang terdiri atas data konsumsi kalori rumah tangga di Indonesia tahun 1987-2010, tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 1987-2010, tingkat Inflasi total di Indonesia tahun 1987-2010, PDB di Indonesia tahun 1987-2010, jumlah penduduk di Indonesia tahun 1987-2010. Data-data tersebut diolah dengan menggunakan Microsoft Excel 2007 for Windows dan SPSS versi 16.0 for windows untuk melihat hubungan antara persentase rumah tangga defisit energi di Indonesia dengan tingkat kemiskinan, inflasi, harga beras, pertumbuhan ekonomi, dan PDB per kapita.

Asumsi-asumsi tersebut digunakan agar hasil penelitian dapat diterima secara umum. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya benar. Penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu menggunakan data-data sekunder dari berbagai instansi yang dirancang secara khusus untuk kepentingan masing-masing instansi.

Pada tahun 1987 hingga tahun 2010, persentase rumah tangga defisit energi di Indonesia berfluktuatif. Persentase penduduk defisit energi tingkat berat (< 70%) yang tertinggi terjadi tahun 1999 yaitu sebesar 23,47% yaitu sebanyak 48.685.463 jiwa sedangkan pesentase penduduk defisit energi tingkat berat yang terendah di Indonesia terjadi tahun 2005 yaitu sebesar 2,01% atau sebanyak 4.419.025 jiwa. Persentase penduduk defisit energi tingkat berat yang tertinggi pada tahun 1999 diduga terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan konsumsi pangan masyarakat di Indonesia menurun. Laju penduduk defisit energi yang mengalami penurunan terbesar terdapat pada tahun 1993 yaitu sebesar 77,43, sedangkan laju penduduk defisit energi yang mengalami peningkatan terbesar pada tahun 2006 yaitu sebesar 838,31

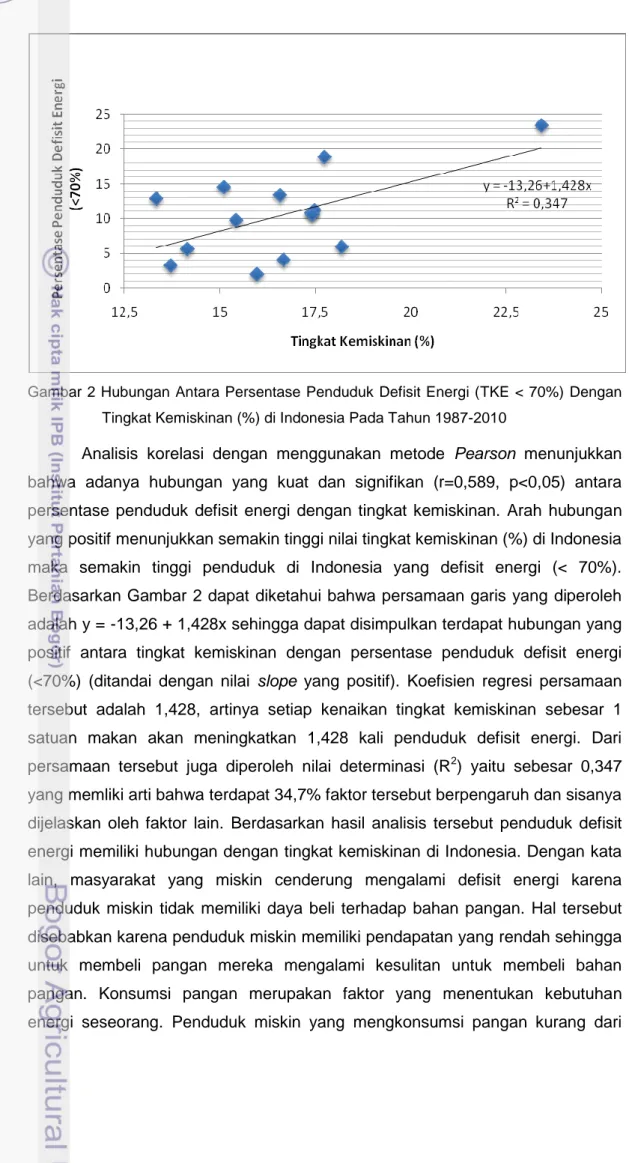

Hasil analisis korelasi sederhana diketahui bahwa antara persentase penduduk defisit energi tingkat berat ( TKE <70%) dengan tingkat kemiskinan (%) di indonesia pada tahun 1987-2010 memiliki hubungan positif dan nyata

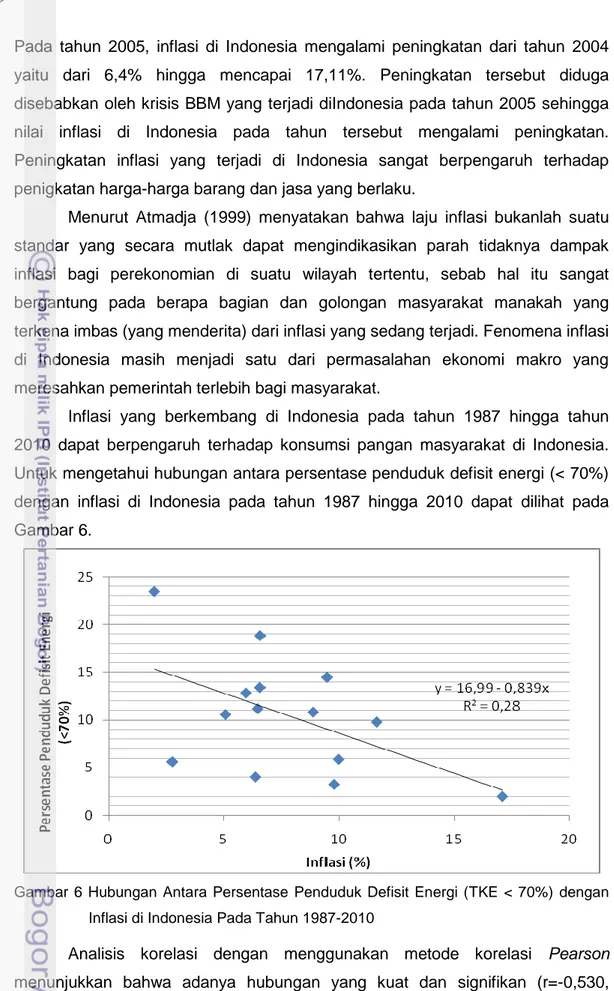

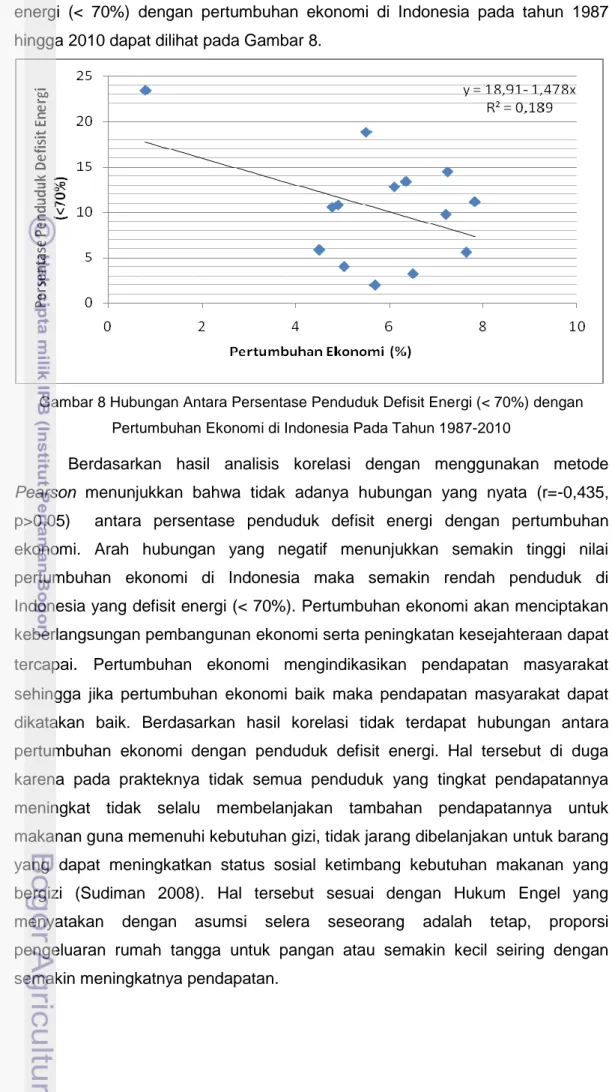

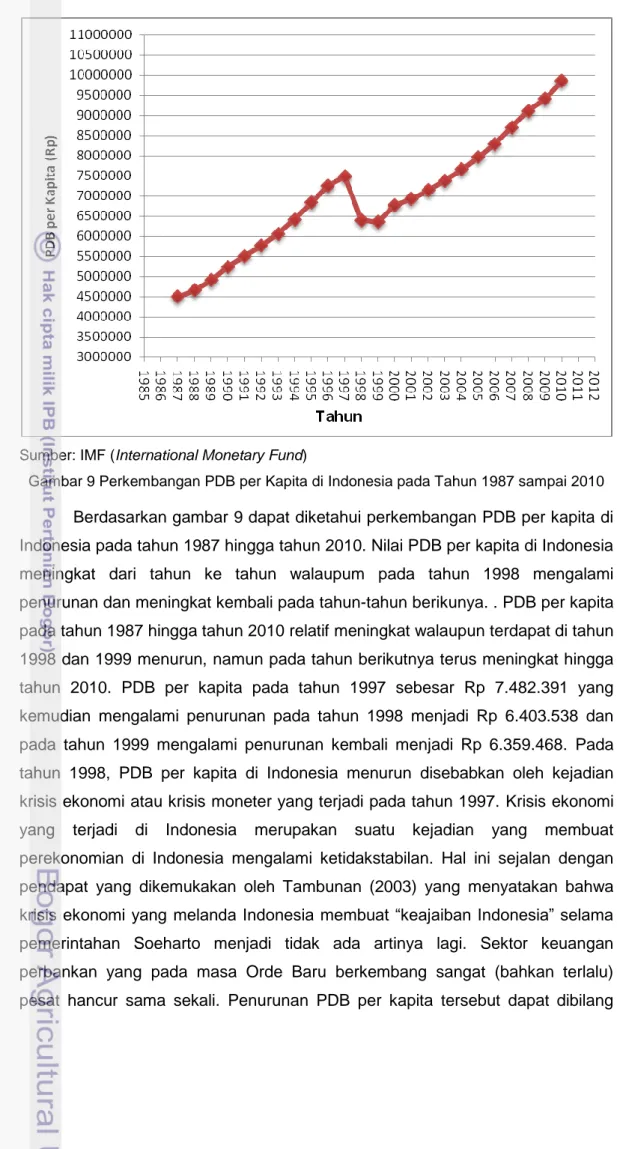

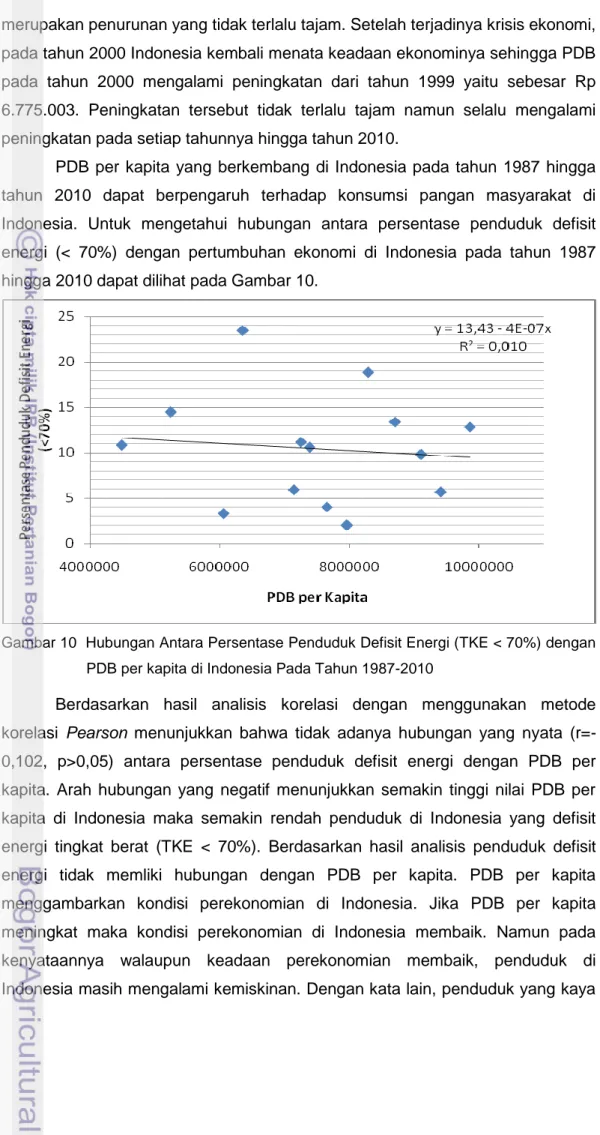

(r=0,589, p<0,05). Tidak terdapat hubungan antara persentase penduduk defisit energi (TKE <70%) dengan harga beras di Indonesia pada tahun 1987-2010 (r=0,057, p>0,05. Persentase penduduk defisit energi (TKE <70%) dengan inflasi (%) di indonesia pada tahun 1987-2010 memiliki hubungan yang negatif dan nyata (r=-0,530, p<0,05). Tidak terdapat hubungan antara persentase penduduk defisit energi (TKE <70%) dengan pertumbuhan ekonomi (%) di indonesia pada tahun 1987-2010 (r=-0,435, p>0,05). Sedangkan hubungan persentase penduduk defisit energi (TKE <70%) dengan PDB per kapita di indonesia pada tahun 1987-2010 tidak memiliki hubungan (r=-0,102, p>0,05).

Berdasarkan grafik hubungan antara persentase penduduk defisit energi (TKE <70%) dengan tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 1987-2010 persamaan garis yang diperoleh adalah y = -13,26 + 1,428x sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan yang positif antara tingkat kemiskinan dengan persentase penduduk defisit energi (<70%). Berdasarkan hubungan hubungan antara persentase penduduk defisit energi dengan inflasi (%) di indonesia pada tahun 1987-2010 persamaan garis yang diperoleh adalah y = 17,06 - 0,854x sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan yang negatif antara inflasi dengan persentase penduduk defisit energi (TKE <70%).

PERKEMBANGAN PERSENTASE PENDUDUK DEFISIT ENERGI

DI INDONESIA TAHUN 1987-2010 DAN KAITANNYA DENGAN

TINGKAT KEMISKINAN, PERTUMBUHAN EKONOMI, HARGA

BERAS DAN LAJU INFLASI

ELFRIDA YULIANSARI

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Gizi Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia

Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2011

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Perkembangan Persentase Penduduk Defisit Energi di Indonesia Tahun 1987-2010 dan Kaitannya dengan Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Harga Beras dan Laju Inflasi.

Nama : Elfrida Yuliansari NIM : I14070014

Disetujui, Dosen Pembimbing I

Dr. Ir. Drajat Martianto, M.Si NIP. 19640324 198903 1 004

Dosen Pembimbing II

Prof. Dr. Ir. Dadang Sukandar, M.Sc NIP. 19590725 198609 1 001

Diketahui,

Ketua Departemen Gizi Masyarakat

Dr. Ir. Budi Setiawan, MS NIP. 19621218 198703 1 001

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi yang berjudul “Perkembangan Persentase Penduduk Defisit Energi di Indonesia Tahun 1987-2010 dan Kaitannya dengan Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Harga Beras dan Laju Inflasi” ini dilakukan sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Gizi pada Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ir. Drajat Martianto, M.Si dan Prof. Dr. Ir. Dadang Sukandar, M.Sc selaku dosen pembimbing yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu, kesabaran, ilmu, masukan, semangat dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

2. Yayat Heryatno, SP, MPS selaku dosen pemandu dan penguji yang telah memberikan banyak masukan kepada penulis.

3. Keluarga tercinta: Papa Abed Nego Aritonang, Mama Sukarsih, Adik-adik tersayang Fresti, Fenny, dan Dhio yang selalu setia mendukung penulis dalam penyelesaiaan skripsi ini, terima kasih untuk doa, kasih sayang, dan perhatian yang diberikan.

4. Teman-teman Rempati Kost: Michelle, Ajeng, Hesti, Nyenyo, Sherly, Melinda, Mba Arta, dan bibi Mariana atas bantuan dan dukungannya serta semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Teman-teman terkasih: Deviani, Lina, dan Tamia atas doa, semangat dan kasih sayang bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Teman seperjuangan satu bimbingan: Nesyi Febi, Devi Sandy, dan A.A. Ayu Widi Utari. Sahabat-sahabatku di Gizi Masyrakat: Reny, Becky, Puput, Nonly, Hanum dan teman teman GM 44 lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang selalu mendukung dan siap membantu penulis.

Bogor, Oktober 2011

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di kota Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 12 Juli 1989 merupakan anak pertama dari empat bersaudara pasangan bapak Abed Nego Aritonang dan ibu Sukarsih. Penulis mengawali pendidikan pada tahun 1995 sampai dengan 2001 di SD Kartika II-1 Palembang, Sumatera Selatan. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Palembang dan lulus pada tahun 2004 di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Palembang, Sumatera Selatan dan lulus pada tahun 2007.

Penulis mengawali pendidikan sebagai mahasiswa pada tahun 2007 di Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI). Penulis di IPB terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekologi Manusia (FEMA), Departemen Gizi Masyarakat, dengan program studi Ilmu Gizi. Selama menjadi mahasiswa, penulis ikut organisasi IKAMUSI (Ikatan Mahasiswa Bumi Sriwijaya) IPB dan sebagai anggota HIMAGIZI (Himpunan Mahasiswa Gizi). Selain itu penulis ikut dalam berbagai kepanitiaan, seperti INTO (In Try Out) IKAMUSI, Nutrition Fair 2009, dan Seminar Gizi Nasional (SENZATIONAL). Penulis juga pernah melakukan KKP di desa Karacak dan Internship Dietetik (ID) di Rumah Sakit Anak dan Bunda (RSAB) Harapan Kita Jakarta.

Tahun 2011 Penulis melakukan penelitian mengenai “Perkembangan Persentase Rumah Tangga Defisit Energi di Indonesia Tahun 1987-2010 dan Kaitannya dengan Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Harga Beras dan Laju Inflasi” di bawah bimbingan Dr. Ir. Drajat Martianto, M.Si dan Prof. Dr. Ir. Dadang Sukandar, M.Sc untuk memperoleh gelar Sarjana Gizi di Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN ... iii

LEMBAR PENGESAHAN ... vii

PRAKATA ... vii

RIWAYAT HIDUP ... viii

DAFTAR ISI ... ix

DAFTAR TABEL ... xi

DAFTAR GAMBAR ... xii

PENDAHULUAN ... 1 Latar Belakang ... 1 Tujuan ... 3 Kegunaan ... 3 TINJAUAN PUSTAKA ... 4 Konsumsi Pangan ... 4

Peran Beras dalam Sumbangan Energi Rumah Tangga dan Pola Pengeluaran Pangan ... 5

Defisit Energi terhadap Kebutuhan ... 7

Ketersediaan Pangan ... 8

Inflasi ... 9

Kaitan Inflasi dengan Konsumsi Pangan ... 10

Kemiskinan ... 11

Kaitan Kemiskinan dengan Konsumsi Pangan ... 13

Pengeluaran Konsumsi Pangan Penduduk ... 14

KERANGKA PEMIKIRAN ... 16

METODE PENELITIAN ... 18

Waktu dan Tempat ... 18

Jenis dan Cara Pengumpulan Data ... 18

Pengolahan dan Analisis Data ... 18

Rumus Desil ... 19

Tingkat Kemiskinan ... 20

Asumsi dan Keterbatasan Penelitian ... 20

Definisi Operasional ... 20

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 22

Perkembangan Persentase Penduduk Defisit Energi di Indonesia 1981-2010 ... 22

Hubungan Persentase Penduduk Defisit Energi dengan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 1987 sampai 2010 ... 27

Hubungan Persentase Penduduk Defisit Energi dengan Harga Beras di Indonesia Tahun 1987 sampai 2010 ... 31

Hubungan Persentase Penduduk Defisit Energi dengan Inflasi di Indonesia Tahun 1987 sampai 2010 ... 35

Hubungan Persentase Penduduk Defisit Energi dengan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1987 sampai 2010 ... 39

Hubungan Persentase Penduduk Defisit Energi dengan PDB per

kapita di Indonesia Tahun 1987 sampai 2010 ... 42

KESIMPULAN DAN SARAN ... 46

Kesimpulan ... 46

Saran………… ... 47

DAFTAR PUSTAKA ... 48

DAFTAR TABEL

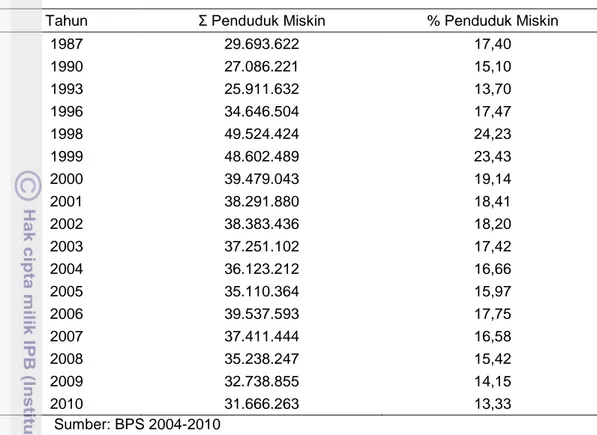

Halaman Tabel 1 Jenis data yang digunakan, tahun dan sumbernya ... 18 Tabel 2 Persentase penduduk defisit energi tingkat berat (TKE < 70%) di

Indonesia pada tahun 1987 sampai 2010 ... 23 Tabel 3 Persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin di

DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar 1 Kerangka Pemikiran ... 17 Gambar 2 Hubungan Antara Persentase Penduduk Defisit Energi (TKE

<70%) Dengan Tingkat Kemiskinan (%) di Indonesia Pada Tahun 1987-2010 ... 30 Gambar 3 Perkembangan Harga Beras di Indonesia pada Tahun 1987

sampai2010 ... 32 Gambar 4 Hubungan Antara Persentase Penduduk Defisit Energi (TKE

<70%) dengan Harga Beras di Indonesia Pada Tahun 1987-2010 ... 33 Gambar 5 Perkembangan Inflasi di Indonesia pada Tahun 1987 sampai

2010 ... 36 Gambar 6 Hubungan Antara Persentase Penduduk Defisit Energi (TKE

<70%) dengan Inflasi di Indonesia pada Tahun 1987-2010 .... 37 Gambar 7 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia pada

Tahun 1987 sampai 2010 ... 39 Gambar 8 Hubungan Antara Persentase Penduduk Defisit Energi (TKE

<70%) dengan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Pada Tahun 1987-2010 ... 41 Gambar 9 Perkembangan PDB per Kapita di Indonesia pada Tahun

1987 sampai 2010 ... 43 Gambar 10 Hubungan Antara Persentase Penduduk Defisit Energi (TKE

<70%) dengan PDB per kapita di Indonesia Pada Tahun 1987-2010 ... 44

PENDAHULUAN

Latar BelakangIndonesia sebagai salah satu Negara yang ikut mengadopsi kesepakatan MDGs (Millenium Development Goals) dan juga menetapkan target-target pencapaian tujuan MDGs di tahun 2015 yang terdiri atas 8 tujuan dan pencapaian serta tantangannya dalam mencapai 18 target. Salah satu tujuan dari MDGs adalah penghilangan kemiskinan ekstrim dan kelaparan. Tujuan tersebut memiliki dua target yaitu menurunkan hingga setengahnya penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan ekstrim hingga 50% dan mengurangi jumlah penduduk yang menderita kelaparan hingga setengahnya. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai Target pertama MDGs. Pada tahun 1990, 15,1% penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan ekstrim. Jumlahnya saat itu mencapai 27 juta orang. Saat ini proporsinya sekitar 7,5% atau hampir 17 juta orang. Pada tingkat nasional, dengan usaha yang lebih keras, Indonesia akan dapat mengurangi kemiskinan dan kelaparan hingga setengahnya pada 2015. Meskipun begitu, masih terdapat perbedaan yang cukup besar antara daerah kaya dan miskin. Banyak daerah miskin di perdesaan, terutama di wilayah timur Indonesia yang memerlukan kerja lebih keras untuk mencapai target mengurangi kemiskinan dan kelaparan. Pencapaian tujuan MDG yang pertama tahun 2015 hanya akan dapat dilakukan dengan keikutsertaan dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan. (BAPPENAS 2008).

Berdasarkan fakta yang ada di masyarakat sekarang ini masalah gizi masih sering terjadi di Indonesia. Masalah gizi adalah gangguan pada beberapa segi kesejahteraan perorangan dan atau masyarakat yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan akan zat gizi yang diperoleh dari makanan. Masalah gizi makro, terutama masalah kurang energi protein, telah mendominasi perhatian para pakar gizi selama puluhan tahun. Kurang Energi Protein (KEP) adalah salah satu masalah gizi kurang akibat konsumsin makanan yang tidak cukup mengandung energi dan protein serta karena gangguan kesehatan. Dampak yang disebabkan dari KEP adalah kematian pada anak dan juga berkaitan dengan menurunnya produktivitas kerja (Soekirman 2000).

Konsumsi pangan sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi. Suatu rumah tangga dengan status ekonomi yang baik akan memiliki kemampuan dan peluang untuk mengkonsumsi pangan dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik dibandingkan rumah tangga dengan status ekonomi

rendah. Bila dibandingkan antar wilayah, frekuensi dan jumlah konsumsi pangan serealia penduduk di wilayah padi relatif lebih tinggi dibandingkan dengan frekuensi dan jumlah konsumsi penduduk wilayah hortikultura. Konsumsi beras rumah tangga di wilayah padi (410 g/hari) lebih tinggi dibandingkan konsumsi di wilayah hortikultura (384 g/hari). Jumlah yang dikonsumsi tersebut memberikan kontribusi 1640 kkal/hari dan 1540 kkal/hari, atau sekitar 80% kecukupan energi tubuh per hari. Defisit energi dapat disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhinya baik dari segi ekonomi maupun sosial (Suhanda et al 2009).

Tahun 1987-2010 telah terjadi banyak kejadian berupa perubahan di Indonesia seperti perubahan kepemimpinan, perubahan sistem tata kenegaraan dari sentralistik ke arah desentralisasi/otonomi daerah, perubahan ekonomi, dan perubahan-perubahan lainnya. Perubahan-perubahan yang terjadi pada tahun tersebut sangat berpengaruh bagi Indonesia karena mempengaruhi situasi ekonomi, sosial, dan politik. Menurut Tambunan 2003 pertumbuhan ekonomi akan menciptakan keberlangsungan pembangunan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan dapat tercapai. Peningkatan pertumbuhan ekonomi mengindikasikan adanya peningkatan pendapatan masyarakat, yang dapat berpengaruh terhadap tingkat konsumsi masyarakat. Tingkat konsumsi masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh kemiskinan, inflasi, dan harga beras. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang mencakup banyak segi, dan ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan yang nantinya menjadi ketimpangan antar sektor, wilayah dan antar kelompok atau golongan masyarakat (sosial) (Makmun 2003). Sedangkan inflasi adalah fenomena moneter yang disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam sektor moneter akibat dari ekspansi jumlah uang beredar (Atmadja 1999). Pada keadaan inflasi, harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan. Apabila kenaikan harga ini terjadi terus menerus pada bahan pangan terutama bahan pangan pokok, maka akan menimbulkan krisis pangan yang pada akhirnya menimbulkan defisit energi pada masyarakat. Sebagian besar bahan pangan pokok masyarakat Indonesia berupa beras. Beras memiliki peranan yang sangat menentukan karena beras memberikan konstribusi energi lebih dari 50% dari total konsumsi energi masyarakat Indonesia (Martianto 2009). Oleh karena itu, diperlukan penelitian mengenai perkembangan persentase penduduk defisit energi di Indonesia tahun 1987-2010 dan kaitannya dengan tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, harga beras dan laju inflasi.

Tujuan Tujuan umum

Mengetahui perkembangan persentase penduduk defisit energi di Indonesia tahun 1987-2010 dan kaitannya dengan tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, harga beras dan laju inflasi.

Tujuan khusus:

1. Menganalisis perkembangan persentase penduduk defisit energi tingkat berat tahun 1987-2010.

2. Menganalisis hubungan antara persentase penduduk defisit energi tingkat berat dengan tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1987-2010.

3. Menganalisis perkembangan hubungan antara persentase penduduk defisit energi tingkat berat dengan harga beras di Indonesia tahun 1987-2010.

4. Menganalisis hubungan antara persentase penduduk defisit energi tingkat berat dengan inflasi total di Indonesia tahun 1987-2010.

5. Menganalisis hubungan antara persentase penduduk defisit energi tingkat berat dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1987-2010. 6. Menganalisis hubungan antara persentase penduduk defisit energi tingkat

berat dengan PDB per kapita di Indonesia tahun 1987-2010. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perkembangan rumah tangga defisit energi di Indonesia dan mengevaluasi terhadap pencapaian MDGs dalam penanggulangan kelaparan di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu informasi kepada pemerintah, masyarakat di Indonesia dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan advokasi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan anggaran untuk mengatasi masalah tersebut sehingga dapat memberikan investasi dalam pembangunan ekonomi. Selain itu, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mencapai Millenium Development Goals (MDG’s).

TINJAUAN PUSTAKA

Konsumsi PanganKonsumsi pangan adalah jumlah pangan (tunggal atau beragam) yang dimakan seseorang atau kelompok dengan tujuan tertentu. Tujuan mengkonsumsi pangan dalam aspek gizi adalah untuk memperoleh sejumlah zat gizi yang diperlukan tubuh. Konsumsi pangan meliputi informasi mengenai jenis pangan dan jumlah pangan yang dimakan seseorang atau kelompok orang (sekeluarga atau rumah tangga) pada waktu tertentu (Hardinsyah dan Martianto 1992). Konsumsi makanan bagi seseorang yang rawan terhadap kekurangan gizi (balita, ibu hamil) dipengaruhi oleh pola konsumsi keluarga dan pola distribusi makanan antar anggota keluarga keluarga (ayah, ibu, anak, balita). Selanjutnya pola distribusi makanan antar anggota keluarga dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa faktor yang penting yang diduga ada kaitannya dengan kebijaksanaan ekonomi makro adalah: tingkat upah kerja, alokasi waktu untuk keluarga terutama bagi wanita, kepala rumah tangga wanita, siapa pengambil keputusan di rumah tangga untuk pembelanjaan makanan dan sebagainya. Dalam hal ini faktor peranan wanita atau ibu rumah tangga sangat penting. Misalnya, meningkatnya kesempatan kerja wanita dapat mengurangi waktu untuk tugas-tugas pemeliharaan anak, kurang pemberian Air Susu Ibu (ASI) dan sebagainya, meskipun belum tentu hal itu berpengaruh negatif pada keadaan gizi bayi (Soekirman 2001).

Konsumsi pangan merupakan banyaknya atau jumlah pangan, secara tunggal maupun beragam, yang dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang. Bagi individu bahan makanan mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi biologis, psikologis dan sosial. Fungsi biologi makanan adalah menyediakan zat-zat gizi bagi tubuh agar manusia dapat bekerja atau mempertahankan hidup. Fungsi psikologis memenuhi kebutuhan yang berhubungan dengan kepuasan, emosi dan perilaku. Misalnya keluarga tertentu sudah terpuaskan hanya dengan makanan sederhana, tetapi keluarga lainnya hanya puas kalau makanannya adalah makanan yang mewah. Sedangkan fungsi sosial adalah memenuhi kebutuhan interaksi sosial di dalam kelompok atau masyarakat. (Nasoetion dan Hadi 1995).

Menurut Nasoetion dan Hadi (1995) tahap pertama kekurangan zat gizi dapat diidentifikasi dengan cara menilai konsumsi makanannya. Selama tahap ini, intake (kebutuhan yang masuk tubuh) satu atau lebih zat gizi makanan

biasanya tidak cukup, apakah karena defisiensi (kekurangan) primer, yaitu taraf zat gizi dalam menu yang rendah atau karena defisiensi sekunder. Pada defisiensi sekunder ini, intake zat gizi makanan mungkin tampaknya memenuhi kebutuhan zat gizi tubuh, tetapi karena berbagai faktor seperti obat-obatan tertentu, komponen-komponen makanan, atau penyakit, mengganggu penyerapan, transport, penggunaan, atau ekskresi zat-zat gizi, sehingga terjadilah defisiensi sekunder tersebut.

Konsumsi atau pola konsumsi pangan dipengaruhi oleh banyak faktor tidak hanya faktor ekonomi tetapi juga faktor budaya, ketersediaan, pendidikan, gaya hidup dan sebagainya. Walaupun selera dan pilihan masyarakat didasari pada nilai-nilai sosial, ekonomi, budaya, agama, pengetahuan, serta aksesibilitas, namun kadang-kadang unsur prestise menjadi sangat menonjol. Disisi lain masyarakat perkotaan pada umumnya mempunyai tingkat pendidikan formal dan pendapatan yang lebih baik daripada masyarakat desa. Variasi makanan dan minuman jadi di kota juga lebih banyak dan lebih mudah diperoleh baik di pasaran tradisional maupun di supermarket. Faktor-faktor ini yang mengakibatkan tingkat konsumsi pangan terutama pangan “luxury” di kota lebih tinggi daripada di wilayah desa. Misal, konsumsi daging sapi dan daging ayam tahun 1996 di kota, masing-masing mencapai 4 kali dan dua kali lebih besar daripada desa. Hanya konsumsi beras dan ubikayu di kota yang lebih kecil dibandingkan di desa (Martianto dan Ariani 2004).

Peran Beras dalam Sumbangan Energi Rumah Tangga dan Pola Pengeluaran Pangan

Beras merupakan pangan pokok yang dikonsumsi dalam jumlah yang tinggi, maka sumbangan energi dari beras akan besar. Hasil rumusan Semiloka Penyusunan Kebijakan Perberasan (2000) menyebutkan bahwa beras menyumbang sekitar 60-65 persen dari total konsumsi energi. Dari aspek mutu gizi, ketergantungan yang tinggi terhadap pangan nabati adalah kurang baik karena kurang lengkapnya kandungan asam amino esensial pada pangan nabati. Padahal asam amino tersebut terutama berasal dari pangan hewani yang sangat berperanan dalam proses pertumbuhan dan kecerdasan manusia, yang berdampak pada kualitas sumberdaya manusia (Hardinsyah dan Martianto, 1992).

Sejak Orde Baru, beras menjadi komoditas strategis secara politis, sehingga peranan pemerintah terhadap perkembangan produksi dan konsumsi

beras sangat intensif. Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pebesaran, mulai dari industri hulu sampai industri hilir. Kebijakan tersebut dilakukan secara terus menerus, termasuk diantaranya kebijakan beras untuk orang miskin yang dikenal dengan “raskin” yang diberlakuakn untuk semua propinsi. Dampak dari kebijakan yang bias pada komoditas beras adalah terjadinya pergeseran pola konsumsi pangan pokok masyarakat (Purwantini dan Ariani 2008)

Penentuan pola konsumsi pangan pokok rumah tangga didasarkan pada sumbangan energi dari setiap komoditas pangan pokok terhadap total energi pangan pokok (pangan sumber karbohidrat). Kriteria yang digunakan seperti berikut : pola pangan pokok beras apabila sumbangan energi dari beras lebih besar dari 90 persen, sedangkan pola pangan pokok beras + komoditas lain bila masing-masing komoditas lain menyumbang lebih dari 5 persen (Puslit Agro Ekonomi,1989). Berdasarkan kriteria tersebut, hasil analisis dengan menggunakan data SUSENAS 1979 diperoleh 11 jenis pola pangan pokok, dimana beras menjadi pola pangan pokok tunggal atau utama di setiap propinsi. Sedangkan jenis pangan yang menjadi pola pangan pokok kedua adalah umbi-umbian, jagung, pisang dan sagu.

Kelompok padi-padian terdiri dari tiga komoditas pangan yaitu beras, jagung dan tepung terigu. Karena beras sebagai pangan pokok, proporsi pengeluaran untuk beras dalam kelompok padi-padian akan dominan. Pada tahun 1996 secara agregat, pola konsumsi pangan pokok di Indonesia didominasi oleh beras, bahkan di pedesaan beras telah menjadi pola pokok tunggal. Namun setelah enam tahun kemudian, peranan umbi-umbian dan jagung telah tergeser dan diganti dengan mie instant. Sehingga pola pangan pokok pada tahun 2002 pada umumnya adalah beras+mie instant, bukan beras+umbi/jagung. Peran mie sebagai pangan pokok kedua terjadi di semua elemen masyarakat, tidak hanya pada rumah tangga menurut wilayah ( kota dan desa) tetapi juga menurut kelompok pendapatan. Mie instant tidak hanya dikonsumsi oleh kelompok pendapatan sedang dan tinggi tetapi juga kelompok pendapatan rendah (Ariani dan Purwantini 2008).

Ketidakstabilan harga beras dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda, yaitu (i) ketitakstabilan harga beras antar musim: perbedaaan harga antara musim panen dan musim paceklik; (ii) ketidakstabilan antar tahun karena pengaruh iklimseperti kekeringan atau kebanjiran, fluktuasi harga beras di pasar

internasional yang keduanya sulit diramalkan. Jadi stabilisasi harga melewati batas musim dan tahun, sehingga diperlukan kebijakan pemerintah untuk menstabilakannya. Ketidakstabilan harga musim terkait erat dengan panen raya berlangsung pada bulan Februari-Mei yang mencapai 60-65% dari total produksi padi nasional, dan produksi musim gadu pertama berlangsung antara Juni-September mencapai 25-30%, sisanya dihasilkan antara bulan Oktober-Januari. Bila harga padi/beras dilepas sepenuhnya kepada mekanisme pasar, maka harga beras/padi akan turun pada musim panen raya dan, sebaliknya, akan meningkat pesat pada musim paceklik (Oktober-Januari). Artinya, ketidakstabilan harga tersebut dapat memukul produsen pada musim panen dan menghantam konsumen pada musim paceklik, di samping akan berakibat luas pada ekonomi makro tidak terkecuali inflasi (Amang dan Sawit 1999).

Defisit Energi terhadap Kebutuhan

Sumber energi utama manusia 52 persen diperoleh dari padi-padian, sedangkan makanan lain seperti daging, susu, telur, dan sebagainya tergantung dari tingkat pendapatan (Suhardjo 2008). Energi yang digunakan oleh tubuh bukan hanya diperoleh dari proses katabolisme zat gizi yang tersimpan di dalam tubuh, tetapi juga berasal dari energi yang terkandung dalam makanan yang kita konsumsi (Arisman 2007). Konsumsi sesuatu zat gizi yang rendah atau yang kurang dalam jangka waktu tertentu dapat menimbulkan konsekuensi berupa penyakit defisiensi, ataupun bila kekurangan hanya marginal dapat menimbulkan gangguan yang sifatnya lebih ringan atau menurunnya kemampuan fungsi. Karena itu untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, mutlak diperlukan sejumlah zat gizi yang harus didapatkan dari makanan dalam jumlah sesuai dengan yang dianjurkan setiap harinya (Nasoetion dan Hadi 1995).

Kekurangan energi terjadi bila konsumsi energi melalui makanan kurang dari energi yang dikeluarkan. Tubuh akan mengalami keseimbangan energi negatif. Akibatnya, berat badan kurang dari berat badan seharusnya (ideal). Bila terjadi pada bayi dan anak-anak akan menghambat pertumbuhan dan pada orang dewasa menyebabkan penurunan berat badan dan kerusakan jaringan tubuh. Gejala yang ditimbulkan pada anak adalah kurang perhatian, gelisah, lemah, cengeng, kurang bersemangat dan penurunan daya tahan terhadap penyakit infeksi. Kebutuhan energi berasal dari makanan yang diperlukan untuk menutupi pengeluaran energi seseorang bila ia mempunyai ukuran dan komposisi tubuh dengan tingkat aktivitas yang sesuai dengan kesehatan

jangka-panjang, dan yang memungkinkan pemeliharaan aktivitas fisik yang dibutuhkan secara sosial dan ekonomi. Kebutuhan energi total orang dewasa diperlukan untuk: (1) metabolism basal; (2) aktivitas fisik, dan (3) efek makanan atau pengaruh dinamik khusus (Energy Spesific Dynamic Actional/ SDA) (Almatsier 2006).

Kebutuhan energi orang yang sehat dapat diartikan sebagai tingkat asupan energi yang dapat dimetabolisasi dari makanan yang akan menyeimbangkan keluaran energi, ditambah dengan kebutuhan tambahan untuk pertumbuhan, kehamilan dan penyusunan yaitu energi makanan yang diperlukan untuk memelihara keadaan yang telah baik (Arisman 2007). Berdasarkan Depkes 1996, klasifikasi defisit energi terbagi menjadi lima yaitu: 1) TKE <70 % termasuk defisit tingkat berat, 2) 70%-79% termasuk defisit energi tingkat sedang, 3) 80%-89% termasuk defisit energi tingkat ringan, 4) 90%-119% termasuk normal, dan 5) TKE ≥ 120% termasuk energi berlebihan.

Ketersediaan Pangan

Beberapa masalah yang terkait dengan ketersediaan pangan, di antaranya adalah kebutuhan pangan masyarakat lebih tinggi dari kapasitas produksi dalam negeri, pengurangan luas lahan pertanian produktif akibat konversi penggunaan untuk kepentingan non-pertanian, pola konsumsi yang masih sangat didominasi oleh beras, upaya diversifikasi pangan masih menghadapi keterbatasan pengetahuan dan keterjangkauan, pasokan pangan hingga tingkat rumah tangga sering terhambat sebagai akibat dari keterbatasan jaringan transportasi, beberapa produk pangan tidak tersedia sepanjang tahun karena siklus produksi alam jenis komoditas pangan yang dibudidayakan, faktor agroklimat, dan belum berkembangnya agroindustri untuk pengolahan /pengawetannya, masih sering dijumpai produk pangan yang tidak memenuhi standar kesehatan pangan dan/atau sesuai dengan syarat kehalalannya, belum semua rumah tangga secara ekonomi mampu memenuhi kebutuhan pangan pokoknya, dan marjin keuntungan usahatani tanaman pangan sangat kecil, sehingga sangat menghambat motivasi petani untuk meningkatkan produksinya (Kadiman 2006).

Inflasi

Inflasi adalah proses kenaikan harga barang jasa secara umum dan terus menerus. Kenaikan haga yang sifatnya sementara seperti momen hari raya (tidak terus menerus) dan kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan) kepada barang lainnya (Mankiw 2006). Jenis inflasi menurut ukuran parah tidaknya dibagi ke dalam 4 kelompok yaitu:

Inflasi ringan (di bawah 10% setahun) Inflasi sedang (antara 10%-30% setahun) Inflasi berat (antara 30%-100% setahun), dan Inflasi tak terkendali (di atas 100% setahun)

Beberapa indeks yang sering digunakan untuk mengukur inflasi seperti: Indeks Harga Konsumen (IHK) : menunjukkan pergerakan harga dari paket

barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Dilakukan atas dasar survey bulanan di 45 kota, di pasar tradisional dan modern terhadap 283-397 jenis barang/jasa di setiap kota dan secara keseluruhan terdiri dari 742 komoditas. Indeks Perdagangan Besar : merupakan indikator yang menggambarkan

pergerakan harga dari komoditi-komoditi yang diperdagangkan di suatu daerah.

GDP Deflator : mencakup jumlah barang dan jasa yang masuk dalam perhitungan GNP diperoleh dengan membagi GDP nominal (atas dasar harga berlaku) dengan GDP Riil (atas dasar harga konstan/tahun dasar).

Penggunaan Indeks yang bervariasi tersebut dikarenakan oleh adanya arti penting masing-masing barang yang tidak sama pada setiap kelompok masyarakat (Mankiw 2006).

Berdasarkan BPS (2005) perkembangan inflasi selama periode 1995-2004, menunjukkan bahwa inflasi tertinggi terjadi pada tahun 1998 sebesar 77,6 persen, dan inflasi terendah terjadi pada tahun 1999 yaitu 2,0 persen. Tingginya inflasi tahun 1998 disebabkan oleh adanya krisis moneter yang kemudian menjadi krisis ekonomi yang menerpa Indonesia. Fundamental ekonomi Indonesia yang semakin terpuruk saat itu menyebabkan pemerintah tidak mampu mengendalikan harga-harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Pemerintahan Orde Baru beranggapan bahwa pembangunan ekonomi dimungkinkan apabila stabilitas ekonomi telah dicapai. Oleh karena itu sejak pertengahan tahun 1968, segala potensi dan usaha dikonsentrasikan kepada

stabilitas dan rehabilitasi ekonomi. Salah satu usaha yang ditempuh adalah pengendalian harga kebutuhan masyarakat banyak. Usaha ini membuahkan hasil yang spektakuler, inflasi turun drastis menjadi hanya 9,9 persen di awal Pelita I, yaitu pada tahun 1969. Sejak tahun 1969 padaa umumnya perkembangan harga-harga cukup terkendali hingga tahun 1994. Selama 26 tahun, hanya 9 tahun terjadi inflasi yang lebih dari 10 persen (2 digit) yaitu di tahun 1972 sampai 1977, tahun 1979, 1980, dan 1983. Inflasi terendah terjadi pada tahun 1971 yaitu 2,5 persen. Pada periode tahun 1984-1994 perkembangan harga-harga sangat terkendali dengan tingkat inflasi 1 digit (di bawah 10 persen). Inflasi terendah dalam periode ini dicapai pada tahun 1985 sebesar 4,3 persen dan tahun 1992 sebesar 4,9 persen (BPS 2005).

Secara umum, inflasi memiliki dampak positif dan negatif, tergantung parah tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, akan memberikan pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan menarik orang untuk menabung, bekerja dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi) keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian menjadi lesu, orang tidak bersemangat bekerja, melakukan investasi dan menabung, karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh akan kesulitan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu (Mankiw 2006).

Kaitan Inflasi Dengan Konsumsi Pangan

Inflasi adalah suatu keadaan dimana terdapat kenaikan harga umum secara terus menerus. Kenaikan harga bukan harga satu atau dua macan barang saja, melainkan kenaikan harga dari sebagian besar barang dan jasa. Di samping itu konsumsi makanan keluarga juga dipengaruhi oleh harga pangan dan harga bukan pangan. Harga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan riil rumah tangga. Sedangkan pendapatan riil rumah tangga selain ditentukan oleh tingkat harga juga oleh jumlah pendapatan nominal. Tingkat harga dipengaruhi oleh tingkat inflasi dan harga relatif antar berbagai barang dan jasa. Krisis ekonomi dan kebijaksanaan penyesuaian-penyesuaian yang diambil dapat mempengaruhi tingkat harga, melalui permintaan dan penawaran barang dan jasa, jumlah uang beredar, dan nilai

tukar uang. Seperti telah disebutkan sebelumnya, dampak negatif dari kenaikan harga makanan akan dirasakan terutama oleh rumah tangga miskin daripada keluarga mampu oleh karena keluarga miskin membelanjakan sebagian besar pendapatannya untuk makanan. Dengan menurunnya konsumsi makanan, resiko akan menurunnya keadaan gizi anggota rumah tangga, terutama yang rawan gizi, akan meningkat (Soekirman 1991).

Guritno (1998) dalam Siregar (2009) mengatakan inflasi sebagai fenomena ekonomi yang terutama terjadi di Negara-negara berkembang seperti Indonesia sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian. Tingkat inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum yang menyebabkan terjadinya efek subsitusi. Konsumen akan mengurangi pembelian terhadap barang-barang yang harganya relatif mahal dan menambah pengeluaran konsumsi terhadap barang-barang yang relatif murah. Kenaikan tingkat harga umum tidak berarti bahwa kenaikan harga barang terjadi secara proporsional. Hal ini mendorong konsumen untuk mengalihkan konsumsinya dari barang yang satu ke barang yang lain. Inflasi yang tinggi akan melemahkan daya beli masyarakat terutama terhadap produksi dalam negeri yang selanjutnya akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap nilai mata uang nasional.

Menurut penelitian Ariani (2005) konsumsi pangan termasuk konsumsi energi dan protein sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat dan kesadaran masyarakat terhadap pangan dan gizi. Tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat berbeda antarkelompok pendapatan dan terdapat kecenderungan semakin tinggi pendapatan semakin tinggi pula tingkat konsumsinya. Dengan mengacu pada patokan anjuran dalam WNPG VI tahun 1998, seseorang akan terpenuhi konsumsi energi dan proteinnya apabila pendapatan per kapita perbulannya di atas Rp. 200.000. Sejalan dengan peningkatan pendapat, masyarakat akan dihadapkan pada banyak pilihan makanan yang sesuai selera tanpa kendala keuangan.

Kemiskinan

Dalam arti luas kemiskinan adalah suatu konsep terintegrasi yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan, 2) ketidakberdayaan (powerless), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), 4) ketergantungan (dependence), dan 5) keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis. Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

a. Kemiskinan absolut, kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.

b. Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.

c. Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

d. Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

a. Kemiskinan alamiah, berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.

b. Kemiskinan buatan, lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata (Suryawati 2005).

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada di lapisan bawah), dan konsumsi nonmakanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk, ukuran ini sering disebut dengan garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan dikatakan dalam kondisi miskin. Menurut Sayogyo, tingkat kemiskinan didasarkan jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disetarakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang per tahun dan dibagi wilayah pedesaan dan perkotaan (Suryawati 2005).

Daerah pedesaan:

a. Miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 320 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

b. Miskin sekali, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 240 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

c. Paling miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 180 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

Daerah perkotaan:

a. Miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 480 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

b. Miskin sekali: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 380 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

c. Paling miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 270 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

Kaitan Kemiskinan dengan Konsumsi Pangan

Garis kemiskinan adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, baik itu kebutuhan hidup mininumnya, baik itu kebutuhan hidup minimum makanan (perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya). Berdasarkan hasil Widyakarya pangan dan Gizi tahun 1978, seseorang dapat dikatakan hidup sehat apabila telah dapat memenuhi kebutuhan energinya minimal sebesar 2100 kilokalori per hari. Mengacu kepada ukuran tersebut, maka batas miskin untuk makanan adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan minimum energinya sebesar 2100 kilokalori perhari.

Kemiskinan ekonomi sebagai penyebab gizi kurang menduduki posisi pertama pada kondisi yang umum. Hal ini harus mendapat perhatian serius karena keadaan ekonomi ini relatif mudah diukur dan berpengaruh besar pada konsumsi pangan. Golongan miskin menggunakan bagian terbesar dari pendapatan untuk memenuhi kebutuhan makanan, di mana untuk keluarga-keluarga di negara berkembang sekitar dua pertiganya (Suhardjo 2008).

Kebutuhan energi ini dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi berbagai jenis komoditi makanan, seperti beras, umbi-umbian, ikan, daging, dan sebagainya. Dalam perhitungan kebutuhan hidup minimum makanan, standar kebutuhan hidup minimum 2100 kilokalori didasarkan pada konsumsi makanan

dari penduduk kelas marjinal, yaitu penduduk yang hidupnya sedikit di atas estimasi awal garis kemiskinan yang diperoleh berdasarkan garis kemiskinan sebelumnya yang disesuaikan (di-inflate) dengan tingkat inflasi. Penduduk pada kelas tersebut disebut penduduk referensi (reference population) (BPS 2005).

Pengeluaran Konsumsi Pangan Penduduk

Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan adalah perubahan pola konsumsi penduduk. Menurut hukum ekonomi bila selera tidak berbeda maka presentase pengeluaran untuk makanan akan menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan. Dengan demikian secara umum semakin meningkat pendapatan (kesejahteraan), semakin berkurang persentase pengeluaran untuk makanan. Sasaran pembangunan di bidang pangan adalah penyediaan pangan yang cukup dengan mutu gizi yang baik. Salah satu barometer yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk adalah meningkatnya pendapatan yang berdampak pada meningkatnya konsumsi pangan dengan gizi yang lebih baik. Pada tahun 1980 hampir 70 persen pengeluaran pendudukan digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan. Persentasenya dari tahun ke tahun menunjukan kecenderungan menurun, dan menjadi 54,6 persen pada tahun 2004. Selapa periode tersebut juga terjadi perubahan pola konsumsi makanan penduduk dengan meningkatnya presentase pengeluaran untuk makanan pokok. Pengeluaran untuk makanan pokok mengalami penurunan yang berarti yaitu dari 36,9 persen tahun 1980 menjadi 18,7 persen tahun 2004, sebaliknya pengeluaran untuk makanan menjadi meningkat dari 6,6 persen tahun 1980 menjadi 18,8 persen pada tahun 2004. Demikian pula pengeluaran untuk makanan berprotein tinggi (susu dan telur) mengalami peningkatan dari 17,6 persen tahun 1980 menjadi 20,1 persen pada tahun 2004. Gambaran ini memperlihatkan pergeseran pola konsumsi makanan penduduk sebagai cerminan modernisasi, sekaligus perubahan tingkat kesejahteraan (BPS 2005).

Di Indonesia, yang menjadi pangan pokok adalah beras, jagung, ubikayu, ubi jalar, tales, sagu, pisang (khususnya di provinsi Papua) bahkan sekarang ditambah dengan makanan berupa mi instan, mi basah dan lain-lain yang bahan bakunya dari gandum. Pangan tersebut kecuali mi dikelompokkan dalam kelompok padi-padian dan umbi-umbian. Dengan demikian, pengeluaran untuk kedua kelompok pangan ini dapat digunakan sebagai cerminan sejauhmana situasi konsumsi pangan pokok. Secara rata-rata pangsa pengeluaran padi-padian adalah terbesar dibandingakan dengan kelompok pangan lain. Namun

untuk di kota pengeluaran padi-padian terkalahkan dengan pengeluaran makanan/minuman jadi. Secara kualitatif memang terlihat perubahan konsumsi pada masyarakat kota. Masyarakat di perkotaan berubah perilaku makannya dari terbiasa makan di rumah menyukai makan di luar rumah dengan membeli makanan jadi. Kecendrungan tersebut sebagai dampak bermunculannya industri makanan olahan seperti rumah makan/restoran yang tersedia di mana-mana yang memberikan unsur kenyamanan, keindahan dan mampu membangkitkan selera konsumen (Ariani 2005)

KERANGKA PEMIKIRAN

Defisit energi merupakan suatu keadaan dimana konsumsi energi kurang dari 70% dari anjuran Angka Kecukupan Energi (AKE). Di Indonesia masih terdapat penduduk yang mengalami defisit energi. Intake makanan terkait dengan berbagai macam faktor diantaranya adalah tingkat kemiskinan, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan PDB per kapita. Kemiskinan dapat menyebabkan daya beli terhadap suatu pangan rendah yang disebabkan karena masyarakat miskin memiliki pendapatan yang rendah. Sehingga kemiskinan dapat menyebabkan rendahnya konsumsi energi dan protein disamping faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhinya. Secara tidak langsung, dengan adanya kemiskinan maka prevalensi penduduk defisit energi dapat meningkat. Beras merupakan makanan pokok yang sebagian besar dikonsumsi oleh penduduk di Indonesia karena beras menyumbang energi tertinggi dalam bahan pangan. Bagi masyarakat miskin, beras merupakan “single food” yang dikonsumsi karena

masyarakat miskin tidak memiliki kemampuan daya beli makanan lainnya seperti lauk pauk, buah-buahan dan sebagainya. Harga beras sangat mudah bergeser atau berubah jika terjadi kenaikan inflasi. Masalah laju inflasi yang meningkat secara langsung mengakibatkan harga beras dan pangan lainnya yang terdapat di Indonesia ikut mengalami kenaikan harga. Harga beras di Indonesia dari tahun 1987-2010 semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Hal tersebut sama halnya dengan permasalahan kemiskinan dan pendapatan yang rendah. Harga beras yang terus menerus meningkat akibat inflasi dapat merupakan faktor yang mempengaruhi konsumsi energi yang rendah sehingga harga beras dan inflasi yang meningkat dapat meningkatkan prevalensi penduduk defisit energi di Indonesia. Selain itu Inflasi dapat mempengaruhi PDB per kapita yang akan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi prevalensi penduduk defisit energi di Indonesia. PDB merupakan salah satu indikator yang menggambarkan kondisi ekonomi di suatu Negara. Selain itu prevalensi penduduk defisit energi di Indonesia terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang mengindikasikan kesejahteraan suatu penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang menurun dapat menyebabkan kesejahteraan penduduk mengalami penurunan yang akan berdampak pada konsumsi pangan, sehingga dapat meningkatkan prevalensi penduduk defisit energi.

Gambar 1 Kerangka pemikiran perkembangan persentase penduduk defisit energi di Indonesia tahun 1987-2010 dan kaitannya dengan tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, harga beras dan laju inflasi

Prevalensi Penduduk Defisit Energi Tingkat Kemiskinan Harga Beras Inflasi PDB per kapita Pertumbuhan ekonomi

METODOLOGI PENELITIAN

Waktu dan Tempat PenelitianPenelitian dilakukan dengan mengolah data sekunder yang berasal dari berbagai instansi terkait. Data sekunder yang digunakan mencakup data konsumsi kalori (energi), jumlah penduduk, inflasi, harga beras, PDB per kapita, dan pertumbuhan ekonomi. Pengolahan, analisis dan intepretasi data dilakukan pada bulan April-Juli 2011 di Bogor, Jawa Barat.

Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder seperti tingkat kemiskinan, tingkat inflasi, tingkat PDB per kapita, jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk, konsumsi kalori rumah tangga, dan harga beras. Data yang digunakan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Jenis data yang digunakan, tahun dan sumbernya

No Jenis Data Tahun Sumber

1 Tingkat Kemiskinan di Indonesia 1987-2010 Badan Pusat Statistik (BPS)

2 Tingkat Inflasi di Indonesia 1987-2010 Badan Pusat Statistik (BPS)

3 Tingkat PDB per kapita di

Indonesia 1987-2010

Badan Pusat Statistik (BPS)

4 Jumlah penduduk di Indonesia 1987-2010 Badan Pusat Statistik (BPS)

5 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 1987-2010 Badan Pusat Statistik (BPS)

6 Konsumsi kalori rumah tangga di

Indonesia 1987-2010

SUSENAS

7 Harga Beras di Indonesia 1987-2010 Badan Urusan Logistik (BULOG)

Pengolahan dan Analisis Data

Data penelitian yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan Microsoft excel dan SPSS versi 16.0 for windows. Tahap pengolahan data pertama adalah pengumpulan data dan kemudian dipilih berdasarkan variabel yang akan diteliti. Untuk mengetahui hubungan antara dua variabel digunakan uji korelasi Pearson. Variabel-variabel tersebut adalah tingkat kemiskinan, harga beras, pertumbuhan ekonomi, PDB per kapita, dan laju inflasi. Uji korelasi Pearson digunakan untuk mengetahui hubungan keeratan antara dua variabe yang simetris. Uji regresi digunakan untuk mempelajari hubungan antara variabel bebas (tingkat kemiskinan, harga beras, inflasi, pertumbuhan penduduk,

dan PDB per kapita) dan tak bebas (persentase penduduk defisit energi). Analisis hubungan kemiskinan, harga beras, dan laju inflasi terhadap tingkat konsumsi dilakukan dengan menggunakan software SPSS versi 16.0 for windows.

Formulasi korelasi x dan y adalah sebagai berikut:

Keterangan: rxy= korelasi x dan y

n = ukuran sampel i = 1,2,3,4…

Model Regresi sederhana yang digunakan adalah sebagai berikut:

Keterangan:

y

= variabel tak bebas (terikat) X = variabel bebasβ₀= parameter intercept

β₁= parameter koefisien regresi ∈ = Galat

Perumusannya bagi β₀ dan β₁ adalah sebagai berikut:

Keterangan: i

X

= Rata-rata skor variabel X iY

= Rata-rata skor variabel Y Rumus DesilPersentase defisit energi dianalisis dengan menggunakan data yang sudah ada terlebih dahulu dikelompokan secara proporsional dengan menggunakan rumus desil (BPS dan Dirjen Peternakan 1986) sebagai berikut:

de

j= De

j–De

(j-l)Dimana:

dej = persentase konsumsi pada desil ke-j

Dej = persentase konsumsi sampai desil ke-j

De (j-l) = persentase konsumsi sampai dengan desil ke-(j-l)

j = 1, 2, 3, …, 10

Untuk mencari persentase pengeluaran sampai dengan desil ke-j digunakan rumus:

Dimana:

Y(i-l) = persentase kumulatif konsumsi kelompok ke-(i-l)

yi = persentase konsumsi kelompok ke-i pi = persentase penduduk kelompok ke-i

P(i-l) = persentase kumulatif penduduk sampai dengan kelompok sebelum

kelompok dimana desil ke-j terletak i = 1, 2, 3, …, 11

Tingkat kemiskinan

Data tingkat kemiskinan menggunakan data yang berasal dari BPS. Tingkat kemiskinan dikatakan rendah jika presentase kemiskinan kurang dari 10%, dikatakan sedang jika presentasenya diantara 10-29%, dan dikatakan tinggi jika presentase kemiskinannya lebih dari 20%. Metode analisis yang digunakan analisis korelasi dengan menggunakan software SPSS 16.0 for Windows untuk melihat pengaruh variabel tingkat kemiskinan terhadap persentase rumah tangga defisit energi.

Asumsi dan Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa asumsi dan mempunyai keterbatasan. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya benar.

Peneliti mempunyai keterbatasan yaitu menggunakan data-data sekunder dari berbagai instansi yang dirancang secara khusus untuk kepentingan masing-masing instansi.

Definisi Operasional

Defisit Energi adalah suatu kondisi dimana suatu penduduk mengkonsumsi energi < 70% dari jumlah angka kecukupan gizi (AKG).

Garis kemiskinan adalah besarnya nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan

nonmakanan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk tetap berada pada kehidupan yang layak.

Harga Berlaku adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.

Harga Konstan adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Inflasi adalah indikator yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Jumlah Penduduk adalah banyaknya jumlah penduduk suatu wilayah

berdasarkan umur dan jenis kelamin pada suatu tertentu.

Ketersediaan Pangan Wilayah adalah tersedianya pangan dari hasil produksi domestik atau dari sumber lain untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya di suatu wilayah tertentu.

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti sandang, pangan, tempat tinggal bahkan pendidikan.

Konsumsi Pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang dikonsumsi seseorang atau kelompok orang pada waktu tertentu.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman (UU No. 7/1996).

Produk Domestik Bruto adalah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu.

Pengeluaran Pangan adalah jumlah uang yang dibelanjakan untuk memperoleh pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan rumahtangga sehari-hari yang dinyatakan dalam rupiah per kapita per bulan.

Tingkat Kemiskinan adalah presentase penduduk miskin berdasarkan pendekatan yang digunakan BPS yaitu berdasarkan pengeluaran konsumsi dengan batasan kemiskinan berpatokan pada kecukupan energi (2100 kkal/kapita/hari) dan kebutuhan dasar non makanan lainnya per kapita per hari (BPS 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Persentase Penduduk Defisit Energi di Indonesia 1987-2010 Salah satu indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk adalah tingkat kecukupan gizi biasanya disajikan dalam bentuk kalori dan protein yang dikonsumsi. Besarnya konsumsi kalori dan protein dihitung dengan mengalikan kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap jenis makanan tersebut (kandungan kalori dan protein untuk setiap jenis makanan diperoleh dari daftar komposisi bahan makanan Direktorat Gizi, Departemen Kesehatan) kemudian hasilnya dijumlahkan (BPS 1994). Kesejahteraan dapat dikatakan makin baik apabila kalori dan protein yang dikonsumsi penduduk semakin meningkat sampai akhirnya melewati batas minimal konsumsi kalori dan protein (SUSENAS 1984). Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII (2004) menganjurkan konsumsi energi penduduk Indonesia adalah 2000 kkal/kap/hari. Pada rekomendasi WNPG sebelumnya, angka kecukupan energi adalah 2100 kkal/kap/hari. Angka Kecukupan Gizi Tingkat konsumsi energi (TKE) diperoleh dengan cara membandingkan konsumsi energi aktual dengan angka kecukupan energi. Berdasarkan Depkes (1996), jika tingkat konsumsi energi < 70% dikatakan defisit tingkat berat, 70-79% dikatakan defisit tingkat sedang. 80-89% dikatakan defisit tingkat ringan, 90-119% dikatakan normal dan ≥ 120% dikatakan kelebihan.

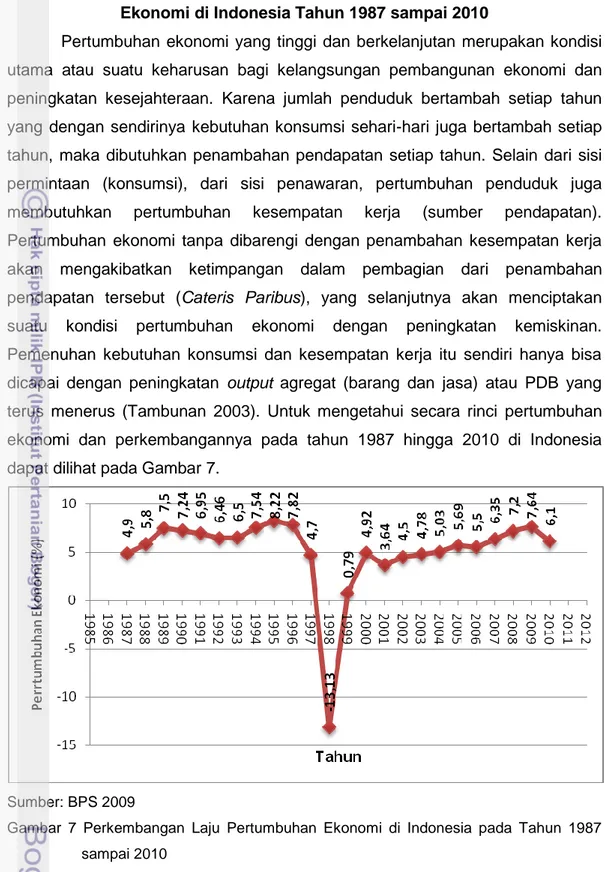

Tahun 1987 hingga 2010 telah terjadi banyak kejadian berupa perubahan di Indonesia seperti perubahan kepemimpinan, perubahan sistem tata kenegaraan dari sentralistik ke arah desentralisasi/otonomi daerah, perubahan ekonomi, dan perubahan-perubahan lainnya. Perubahan-perubahan yang terjadi pada tahun tersebut sangat berpengaruh bagi Indonesia karena mempengaruhi situasi ekonomi, sosial, dan politik. Perubahan tersebut dapat berdampak pada tingkat konsumsi energi di Indonesia yang mengakibatkan tingkat konsumsi energi defisit atau kekurangan energi. Kekurangan energi terjadi bila konsumsi energi melalui makanan kurang dari energi yang dikeluarkan. Tubuh akan mengalami keseimbangan energi negatif. Akibatnya, berat badan kurang dari berat badan seharusnya (ideal). Bila terjadi pada bayi dan anak-anak akan menghambat pertumbuhan dan pada orang dewasa menyebabkan penurunan berat badan dan kerusakan jaringan tubuh. Gejala yang ditimbulkan pada anak adalah kurang perhatian, gelisah, lemah, cengeng, kurang bersemangat dan penurunan daya tahan terhadap penyakit infeksi (Almatsier 2006).

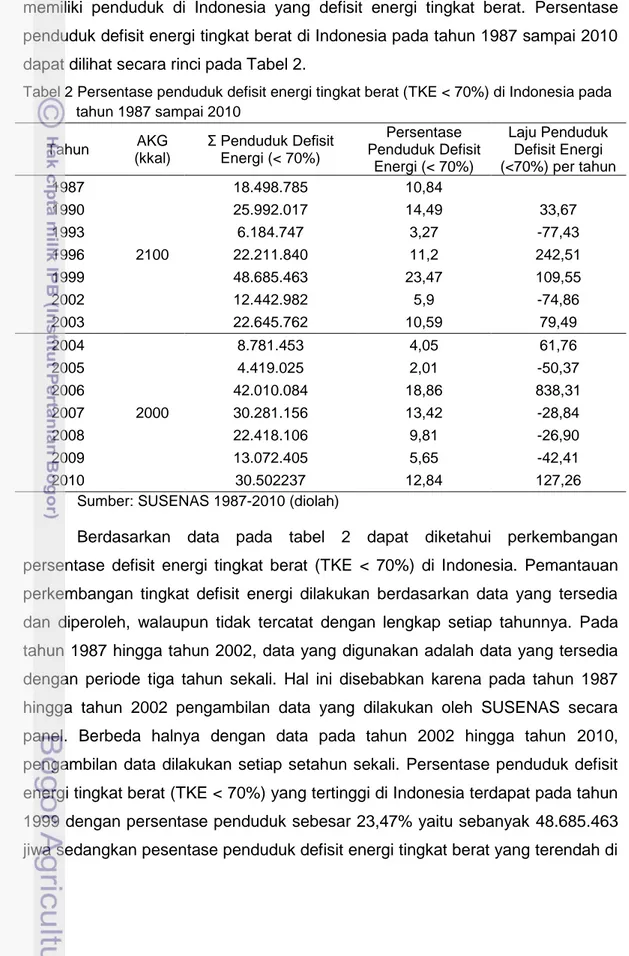

Berdasakan hasil pengolahan data SUSENAS tahun 1987 hingga 2010 dapat diketahui persentase rumahtangga defisit energi di Indonesia dengan indikator tingkat konsumsi energi <70% yang tergolong sebagai tingkat konsumsi energi defisit berat. Hasil pengolahan tersebut menunjukan bahwa di Indonesia memiliki penduduk di Indonesia yang defisit energi tingkat berat. Persentase penduduk defisit energi tingkat berat di Indonesia pada tahun 1987 sampai 2010 dapat dilihat secara rinci pada Tabel 2.

Tabel 2 Persentase penduduk defisit energi tingkat berat (TKE < 70%) di Indonesia pada tahun 1987 sampai 2010 Tahun AKG (kkal) Σ Penduduk Defisit Energi (< 70%) Persentase Penduduk Defisit Energi (< 70%) Laju Penduduk Defisit Energi (<70%) per tahun 1987 2100 18.498.785 10,84 1990 25.992.017 14,49 33,67 1993 6.184.747 3,27 -77,43 1996 22.211.840 11,2 242,51 1999 48.685.463 23,47 109,55 2002 12.442.982 5,9 -74,86 2003 22.645.762 10,59 79,49 2004 2000 8.781.453 4,05 61,76 2005 4.419.025 2,01 -50,37 2006 42.010.084 18,86 838,31 2007 30.281.156 13,42 -28,84 2008 22.418.106 9,81 -26,90 2009 13.072.405 5,65 -42,41 2010 30.502237 12,84 127,26

Sumber: SUSENAS 1987-2010 (diolah)

Berdasarkan data pada tabel 2 dapat diketahui perkembangan persentase defisit energi tingkat berat (TKE < 70%) di Indonesia. Pemantauan perkembangan tingkat defisit energi dilakukan berdasarkan data yang tersedia dan diperoleh, walaupun tidak tercatat dengan lengkap setiap tahunnya. Pada tahun 1987 hingga tahun 2002, data yang digunakan adalah data yang tersedia dengan periode tiga tahun sekali. Hal ini disebabkan karena pada tahun 1987 hingga tahun 2002 pengambilan data yang dilakukan oleh SUSENAS secara panel. Berbeda halnya dengan data pada tahun 2002 hingga tahun 2010, pengambilan data dilakukan setiap setahun sekali. Persentase penduduk defisit energi tingkat berat (TKE < 70%) yang tertinggi di Indonesia terdapat pada tahun 1999 dengan persentase penduduk sebesar 23,47% yaitu sebanyak 48.685.463 jiwa sedangkan pesentase penduduk defisit energi tingkat berat yang terendah di

Indonesia terdapat pada tahun 2005 dengan persentase penduduk sebesar 2,01% yaitu sebanyak 4.419.025 jiwa.

Persentase penduduk yang defisit energi tingkat berat (TKE <70%) setiap tahunnya selalu berubah. Pada tahun 1987 hingga tahun 1990 persentase defisit energi tingkat berat mengalami peningkatan yaitu dari 10,84% hingga menjadi 14,49% atau sebanyak 18.498.785 jiwa menjadi 25.992.017 jiwa dan pada tahun 1993 mengalami penurunan menjadi 3,27% atau sebanyak 6.184.747 jiwa. Sedangkan ada tahun 1996 hingga tahun 1999 mengalami peningkatan persentase penduduk yang defisit energi tingkat berat (TKE < 70%). Pada tahun 1996 persentase penduduk defisit energi sebesar 11,2% atau sebanyak 22.211.840 jiwa dan pada tahun 1999 sebesar 23,47% atau sebanyak 48.685.463 jiwa. Penurunan persentase yang cukup besar terjadi pada tahun 2002 dari tahun 1999 yaitu sebesar 23,47% menjadi 5,9% atau sebanyak 48.685.463jiwa menjadi 12.442.982 jiwa, walaupun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2003 mengalami peningkatan yaitu menjadi 10,59% atau sebanyak 22.645.762 jiwa dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2004 dan 2005 yaitu sebesar 8,05% dan 2,01% atau sebanyak 17.454.493 jiwa dan 4.419.025 jiwa. Pada tahun 2006 kembali mengalami peningkatan kembali persentase penduduk defisit energi tingkat berat (TKE < 70%) yang cukup besar hingga menjadi 18,86% yaitu sebanyak 42.010.084 jiwa dan mengalami penurunan pesentase penduduk defisit energi tingkat berat (TKE < 70%) setiap tahunnya hingga tahun 2009 yaitu sebesar 5,65% atau sebanyak 13.072.405 jiwa, namun pada tahun 2010 kembali meningkat menjadi 12,84% atau sebanyak 30.502.237 jiwa. Pada periode tahun tersebut, rata-rata laju penduduk defisit energi tingkat berat (TKE <70%) sebesar 9,36%. Laju penduduk defisit energi yang mengalami penurunan terbesar terdapat pada tahun 1993 yaitu sebesar 77,43%, sedangkan laju penduduk defisit energi yang mengalami peningkatan terbesar pada tahun 2006 yaitu sebesar 838,31%. Laju rata-rata penduduk defisit energi setiap tahunnya adalah sebesar 91,67%.

Laju tersebut berubah disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya di antaranya perubahan kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang telah terjadi di Indonesia. Laju peningkatan terbesar pada tahun 2006 terjadi akibat krisis BBM yang terjadi pada tahun 2005 sehingga mempengaruhi konsumsi pangan di Indonesia yang mengakibatkan penduduk defisit energi di Indonesia meningkat. Krisis BBM yang terjadi pada tahun 2005 tersebut

mengakibatkan semua harga barang meningkat. Dengan adanya peningkatan pada harga barang dan jasa termasuk harga pangan maka akan menyebabkan kemampuan daya beli penduduk terhadap suatu barang atau jasa akan menurun, sehingga penduduk mengurangi atau membatasi membeli barang atau jasa tersebut khususnya penurunan dalam pembelian pangan dikarenakan harga pangan yang terus meningkat. Penurunan daya beli terhadap pangan yang terjadi pada masa krisis BBM akan berdampak pada konsumsi penduduk yang menurun pula sehingga mengakibatkan kurangnya asupan energi atau defisit energi.

Persentase penduduk defisit energi tingkat berat yang tertinggi pada tahun 1999 tersebut merupakan salah satu dampak dari dari kejadian yang terjadi Indonesia yaitu krisis ekonomi yang menyebabkan konsumsi pangan masyarakat di Indonesia menurun. Krisis ekonomi merupakan suatu kondisi perekonomian di suatu wilayah mengalami ketidakstabilan. Indonesia mengalami krisis ekonomi sejak pada tahun 1997. Hal ini berdampak pada kondisi ekonomi di Indonesia yang akan memperaruhi peningkatan inflasi. Secara tidak langsung, peningkatan inflasi dapat berdampak terhadap harga-harga barang dan jasa terutama harga pangan seperti beras. Harga beras sangat rentan sekali terhadap pergeseran inflasi yang terjadi di Indonesia. Beras merupakan bahan pangan pokok yang sebagian besar dikonsumsi di Indonesia karena beras menyumbang energi terbesar dari kebutuhan energi yang diperlukan oleh seseorang. Tahun 1987 hingga tahun 1993 merupakan tahun sebelum terjadinya krisis ekonomi. Tahun 1996 hingga 1999 merupakan masa terjadinya krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997. Tahun 2002 hingga 2010 merupakan masa pasca terjadinya krisis ekonomi. Menurut Martianto (2009) pada krisis ekonomi terjadi perubahan strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan pangan. Daya beli yang menurun, masyarakat telah mengurangi pangan yang harganya mahal dan mensubstitusi dengan pangan murah. Oleh karena itu, hal tersebut dapat berdampak terhadap konsumsi energi rumah tangga di Indonesia sehingga terjadi defisit energi pada penduduk di Indonesia. Pada masa pasca terjadinya krisis ekonomi, persentase penduduk defisit energi mulai menurun. Hal tersebut diduga karena kondisi perekonomian di Indonesia mulai membaik yang dapat dilihat dengan pertumbuhan ekonomi pada masa pasca krisis ekonomi kian mengalami peningkatan. Selain itu juga pemerintah membuat program-program kebijakan umum ketahanan pangan pada masa pasca krisis ekonomi yang