KEANEKARAGAMAN CORAL PADA ZONA INTERTIDAL KAWASAN WISATA PANTAI DI KECAMATAN TANJUNGSARI

GUNUNGKIDUL

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Program Studi Pendidikan Biologi

Oleh:

Arnoldus Yanssen Addy Wicaksono NIM: 151434091

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI

JURUSUAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA

i

KEANEKARAGAMAN CORAL PADA ZONA INTERTIDAL KAWASAN WISATA PANTAI DI KECAMATAN TANJUNGSARI

GUNUNGKIDUL

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Program Studi Pendidikan Biologi

Oleh:

Arnoldus Yanssen Addy Wicaksono NIM: 151434091

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI

JURUSUAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA

iv

HALAMAN PERSEMBAHAN

“BONUM EST DEUS”

Karya ini dipersembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus dan Kedua Orang Tua. Tuhan yang selalu memberikan segala hal terbaik bagi saya dan memberi kesempatan untuk menunjukan hasil dari perjuangan yang telah dijalani selama perkuliahan. Orang Tua dan teman-teman yang selalu mendukung membantu dalam proses hingga selesai.

Untuk orang-orang yang selalu berkata “Kapan Nyusul Sidang?” bukan masalah cepat atau lambatnya selesai, tapi selesai di waktu yang tepat bukan seperti Fiersa Besari di waktu yang salah, karena percuma cepat tapi tidak tepat.

vii PRAKATA

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian serta penyusunan skripsi yang berjudul “KEANEKARAGAMAN CORAL PADA ZONA

INTERTIDAL DI KAWASAN WISATA PANTAI KECAMATAN

TANJUNGSARI GUNUNGKIDUL”. Pencapaian penulis sampai sejauh ini tak lepas dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, semangat dan harapan untuk berjuang menyelesaikan studi.

Selama pelaksanaan peneltian dan penysunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah dan pertolonganNya bagi penulis selama ini dari awal perencanaan penelitian, hingga akhir penulisan skripsi sehingga dapat berjalan dengan baik.

2. Bpk. Hyginus Suwardi dan Ibu Lusia Sumarlin, selaku orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi, materi dan spiritual kepada penulis.

3. Y.M Lauda Feroniasanti, M.Si., selaku dosen pembimbing yang mendampingi penulis dengan sabar memberikan pengarahan, kritik dan saran dalam penulisan tugas akhir ini.

4. Drs. Yohanes Harsono S.Pd., M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

5. Dr. Antonius Tri Priantoro M.For.Sc, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma.

6. Gatot Nugroho Susanto M.Sc, yang selalu memberikan saran selama proses pengambilan data

7. Dosen-dosen penguji yang memberi masukan kritik dan saran kepada penulis skripsi ini.

viii

8. Seluruh dosen Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan ilmu kepada penulis.

9. Sekretariat JPMIPA yang telah membantu dalam melancarkan semua urusan adminisrasi terkait penulisan skripsi ini.

10. Universitas Sanata dharma sebagai Universitas yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu, berkreasi dan berkontribusi terutama di Program Studi Pendidikan Biologi.

11. Untuk teman-teman satu kontrakan yang selalu membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

12. Teman-teman Pendidikan Biologi angkatan 2015 yang telah berdinamika bersama perkuliahan.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah berkenan membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, pennulis mengharapkan kritik maupun saran yang membangun dari berbagai pihak guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis sangat berharap semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, Juli 2019

ix

KEANEKARAGAMAN CORAL PADA ZONA INTERTIDAL KAWASAN WISATA PANTAI DI KECAMATAN TANJUNGSARI

GUNUNGKIDUL

Arnoldus Yanssen Addy Wicaksono 151434091

ABSTRAK

Peningkatan jumlah pengunjung wisata pantai yang tinggi tiap tahunnya, secara langsung dapat mengancam kehidupan coral. Coral merupakan penyusun ekosistem utama laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman coral pada zona intertidal di kawasan wisata pantai Kecamatan Tanjungsari, Gunungkidul, Yogyakarta.

Penelitian dilakukan pada enam titik lokasi yaitu Pantai Sanglen, Pantai WatuKodok, Pantai Drini, Pantai Nglolang dan Zona Transisi Pantai Nglolang dan Sepanjang. Metode yang digunakan menggunakan explorative non-destructing dengan purposing line transect, menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian diperoleh 2907 individu coral, dari 12 genus yaitu Acropora, Montipora, Australogyra, Favites, Favia, Goniastrea, Platygyra, Hydnopora, Siderastrea, Porites, Goniopora, dan Galaxea. Genus yang mendominasi yaitu Montipora sebanyak 1094 individu, Porites sebanyak 987 individu. Indeks keanekaragaman hayati pada kategori sedang dengan nilai indeks keanekaragaman sebesar 1,58. Terdapat kelainan coral yang ditemukan pada penelitian ini diantaranya Bleaching, Tissue loss-Predation (PRD), Tissue loss-Non Predation (Skeletal Eroding Branch), Explained Growth Anomalies (EGA) and Coloured Band Diseases. Nilai penting penelitian ini untuk manajemen dalam mengambil keputusan untuk konservasi kehidupan ekosistem laut dikarenakan penurunan habitat di Gunungkidul semakin meningkat.

x

CORAL DIVERSITY AT INTERTIDAL ZONE IN BEACH TOURIST AREA TANJUNGSARI SUB-DISTRICT GUNUNGKIDUL

Arnoldus Yanssen Addy Wicaksono 151434091

ABSTRACT

Increasing number of beach tourist visitor directly threaten coral life. Coral are the compiler of marine ecosystem (Coral reefs). This research investigated the coral diversity at intertidal zone in beach tourist area Tanjungsari Sub-District Gunungkidul Yogyakarta.

Research was conducted in Sanglen Beach, Watukodok Beach, Drini Beach, Sepanjang Beach, Nglolang Beach, and Nglolang and Sepanjang beach Transition zone. The methods using explorative non-destructing with transect purpose line and descriptive qualitative analysis.

The result showed 2907 individuals, from 12 Genera included Acropora, Montipora, Australogyra, Favites, Favia, Goniastrea, Platygyra, Hydnopora, Siderastrea, Porites, Goniopora, and Galaxea. The dominant genera is Montipora as many 1094 individuals and Porites as many 987 individuals. Number of genera coral diversity index is 1.58 with medium diversity category. The research found coral disease included Bleaching, Tissue loss-Predation (PRD), Tissue loss-Non Predation (Skeletal Eroding Branch), Explained Growth Anomalies (EGA) and Coloured Band Diseases. The importance value of this research is to taking decisions for management marine life conservation because Gunungkidul marine habitat degradation is more increasing.

xi DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii

HALAMAN PENGESAHAN ... iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ... iv

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ... v

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ... vi

PRAKATA ... vii

ABSTRAK ... ix

ABSTRACT ... x

DAFTAR ISI ... xi

DAFTAR TABEL ... xii

DAFTAR GAMBAR ... xiii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Rumusan Permasalahan ... 3

1.3 Tujuan ... 3

1.4 Manfaat Penelitian ... 4

xii

2.1 Landasan Teori ... 5

2.2 Penelitian Terdahulu ... 32

2.3 Kerangka Pemikiran... 33

2.4 Hipotesis Penelitian ... 33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ... 35

3.1 Jenis Penelitian... 35

3.2 Batasan Penelitian ... 35

3.3 Tempat dan Waktu ... 35

3.4. Populasi dan Sampel ... 36

3.5 Alat dan Bahan ... 36

3.6 Prosedur pengambilan Data ... 37

3.7 Analisis data ... 41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 42

4.1 Keanekaragaman Coral pada Zona Intertidal ... 42

4.2 Kondisi dan Faktor yang Mempengaruhi Keanekaragaman .... 48

4.3 Upaya Pelestarian... 52

Bab V IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN DALAM PENDIDIKAN 53 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN ... 54

6.1 Kesimpulan ... 54

xiii

DAFTAR PUSTAKA ………. ... 56 LAMPIRAN

xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Alat dan bahan………. ... 37 Tabel 4.1 Hasil Pengamatan Genus Coral ... 43 Tabel 4.2 Indeks Keanekaragama Genus Coral ... 47

xv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur anatomi Coral ………. ... 6

Gambar 2.2 Bentuk Koralit………. ... 7

Gambar 2.3 Bentuk Hard coral dan Soft Coral………. ... 8

Gambar 2.4 Reproduksi Coral………. ... 10

Gambar 2.5 Acropora Humilis ... 12

Gambar 2.6 Bentuk Percabangan Acroporiidae………... 13

Gambar 2.7 Leptoseris mycetoseroides………. ... 14

Gambar 2.8 Palauastrea ramose ………. ... 15

Gambar 2.9 Physogyra lichtensteini ………. ... 16

Gambar 2.10 Galaxea faulkneri………. ... 17

Gambar 2.11 Barabattoia amicorum ………. ... 19

Gambar 2.12 Cycloseris vaugani ………. ... 21

Gambar 2.13 Scapophyllia cylindricall………. ... 22

Gambar 2.14 Symphyllia agaricia ………. ... 23

Gambar 2.15 Galaxea fascicularis ………. ... 24

Gambar 2.16 Oxypora lacera ………. ... 25

Gambar 2.17 Seriatopora hystrix ………. ... 25

Gambar 2.18 Porites stephensoni ………. ... 26

Gambar 2.19 Pseudosiderastrea tayami ………. ... 27

Gambar 2.20 Trachyphyllia geoffroyi ………. ... 28

xvi

Gambar 2.22 Pembagian Zona Laut………. ... 30

Gambar 2.23 Kerangka Berpikir………. ... 35

Gambar 3.1 Peta Pantai di Kecamatan Tanjungsari ………. ... 36

Gambar 3.2 Peta Pembagian Transect line Pantai Nglolang ……… ... 38

Gambar 3.3 Peta Pembagian Transect line Pantai Sepanjang ………. ... 38

Gambar 3.4 Peta Pembagian Transect line Pantai Sanglen……… . 39

Gambar 3.4 Peta Pembagian Transect line Pantai Watukodok ……… .. 39

Gambar 3.6 Peta Pembagian Transect line Pantai Drini……… ... 40

Gambar 4.1 Lokasi Titik Pengamatan ………. ... 42

Gambar 4.2 Genus yang ditemukan………. ... 45

Gambar 4.4 Kondisi coral………... 48

xvii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Silabus Pembelajaran………. ... 58

Lampiran 2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran………. ... 61

Lampiran 3 Kegiatan Pengamatan………. ... 84

1 BAB 1

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi di dunia (megabiodiversity). Hal ini merupakan suatu potensi untuk dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, keanekaragaman hayati ekosistem laut saat ini telah mengalami penurunan yang sangat signifikan secara global yang disebabkan oleh aktivitas manusia (Gaston, 2000; Pandolfi et al, 2003).

Coral atau karang merupakan kelompok hewan tidak bertulang belakang penyusun ekosistem laut utama di bumi, yang berasal dari Filum Cnidarians. Ekosistem coral pada zona intertidal terdiri dari tumbuhan dan hewan yang saling bersimbiosis satu sama lain. Peranan coral sangat penting dalam ekosistem pesisir dan laut, baik dari segi pendidikan, ekologi maupun sosio-ekonomi (Kamal, et al 2014).

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu wilayah yang mengembangkan sektor pariwisata, khususnya pada kawasan pantai salah satunya di Kecamatan Tanjungsari. Masyarakat baik secara sadar dan tidak sadar dapat merusak ekosistem dan keanekaragaman spesies coral di pantai. Hal ini dapat mengancam keanekaragaman spesies coral dan kelestarian lingkungan. Terlebih pembukaan lahan sebagai area wisata memungkinkan

dapat merusak ekosistem coral di zona intertidal yang merupakan zona bermain wisatawan.

Pemanfaatan spesies coral dalam kegiatan pariwisata dan pemanfaatan yang salah dapat mengganggu bahkan merusak kondisi coral yang disebabkan oleh masyarakat setempat atau pengunjung. Berdasarkan data statistik oleh Dinas Pariwisata Yogyakarta terdapat peningkatan jumlah pengunjung wisata pantai di Kecamatan Tanjungsari, Gunungkidul dari tahun 2015-2017, pada tahun 2015 jumlah pengunjung sebanyak 1.676.359 orang, pada tahun 2016 jumlah pengunjung sebanyak 1.946.545 orang, dan pada tahun 2017 sebanyak 2.224.556 orang. Pertambahan jumlah pengunjung yang tiap tahunnya meningkat sekitar 300ribu pengunjung pastinya meningkatkan resiko rusaknya ekosistem pantai. Berapa faktor yang mengakitbatkan rusaknya spesies coral pada zona intertidal diantaranya akibat kegiatan wisata dapat merusak dengan cara menginjak, pembangunan warung-warung oleh masyarakat setempat dan pencemaran yang dihasilkan, serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang coral dan cara menjaga kelestarian. Faktor alam juga mempengaruhi seperti kenaikan suhu air laut akibat pemanasan global.

Pantai di kawasan Kecamatan Tanjungsari telah ditetapkan sebagai objek wisata yang diolah oleh daerah dan juga masyarakat. Sebagai kawasan wisata diperlukan adanya pelestarian dengan cara konservasi dan informasi tentang keanekaragaman yang ada di setiap pantai khususnya spesies coral untuk

masyarakat dan pengunjung supaya dapat menjaga kelestarian ekosistem pantai khusus pada Zona Intertidal.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1. Genus coral apa saja yang terdapat pada zona intertidal di kawasan pantai

Kecamatan Tanjungsari, Gunungkidul?

2. Bagaimana indeks keanekaragaman genus coral yang terdapat pada zona intertidal di kawasan wisata pantai Kecamatan Tanjungsari, Gunungkidul? C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui berbagai genus coral yang terdapat pada Zona Intertidal di Kawasan Wisata Pantai Kecamatan Tanjungsari, Gunungkidul.

2. Untuk mengetahui Indeks keanekaragaman Genus coral yang terdapat pada Zona Intertidal di Kawasan Wisata Pantai Kecamatan Tanjungsari, Gunungkidul.

D. Manfaat Penelitian 1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber pengetahuan dan data awal penelitian ilmiah sebagai bahan refrensi mengenai berbagai macam jenis keanekaragaman coral pada Zona Intertidal di Kawasan Wisata Pantai Kecamatan Tanjungsari.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi kepada masyarakat tentang keadaan dan fungsi dari coral pada ekosistem laut, sehingga masyarakat dengan sadar dapat menjaga kelestarian coral yang ada.

3. Bagi Guru Biologi

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber acuan guru untuk membuat suatu metode pembelajaran dalam mempelajari Kompetensi Dasar 3.2 tentang Keanekaragaman Hayati di Indonesa untuk siswa SMA kelas 10.

4. Bagi Siswa

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber belajar untuk materi Keanekaragaman Hayati pada siswa SMA kelas 10.

5 BAB II

LANDASAN TEORI A. Kajian Pustaka

Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman Hayati merupakan variasi yang terjadi pada kehidupan di bumi. Keanekaragaman hayati lebih diartikan kepada jumlah individu dan spesies yang hidup pada suatu wilayah. Jika bumi yang digunakan sebagai wilayah maka disebut “Life on Earth”. Keanekaragaman hayati tidak hanya terpusat pada individu tetapi interaksi antar individu juga termasuk ke dalam keanekaragaman hayati. Terdapat tingkatan keanekaragaman hayati yaitu tingkat gen, tingkat jenis, tingkat populasi, tingkat komunitas, tingkat ekosistem. Tingkat gen merupakan keanekaragaman variasi individu pada suatu spesies yang sama. Tingkat jenis merupakan keanekaragaman yang terjadi antar spesies. Tingkat populasi merupakan variasi kuantitatif dan karakter yang ada pada suatu wilayah geografi. Tingkat komunitas merupakan variasi interaksi antara organisme, populasi dalam satu lingkungan. Tingkat ekosistem merupakan variasi berbagai macam individu dalam suatu ekosistem. (Eldredge, 2002)

Pengertian dan Tipe-tipe Coral

Coral merupakan hewan avertebrata hidup berkelompok atau membentuk sebuah koloni yang masih kerabat dekat dengan ubur-ubur dan anemone.

Penyusun utama tubuh coral terdiri dari polyps. Polyps berbentuk seperti kantong air yang di sekitarnya terdapat cincin tentakel. Setiap polyp dari satu koloni saling terhubung dengan jaringan hidup sehingga dapat membagi makanan dengan masing-masing individu coral (Allen & Steene, 1994).

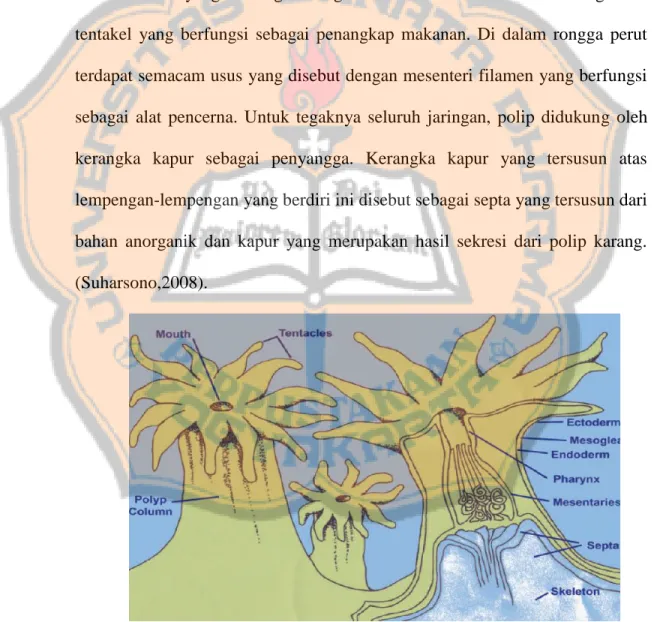

Coral atau karang merupakan binatang berbentuk tabung dengan mulut berada di atas yang berfungsi sebagai anus. Di sekitar mulut dikelilingi oleh tentakel yang berfungsi sebagai penangkap makanan. Di dalam rongga perut terdapat semacam usus yang disebut dengan mesenteri filamen yang berfungsi sebagai alat pencerna. Untuk tegaknya seluruh jaringan, polip didukung oleh kerangka kapur sebagai penyangga. Kerangka kapur yang tersusun atas lempengan-lempengan yang berdiri ini disebut sebagai septa yang tersusun dari bahan anorganik dan kapur yang merupakan hasil sekresi dari polip karang. (Suharsono,2008).

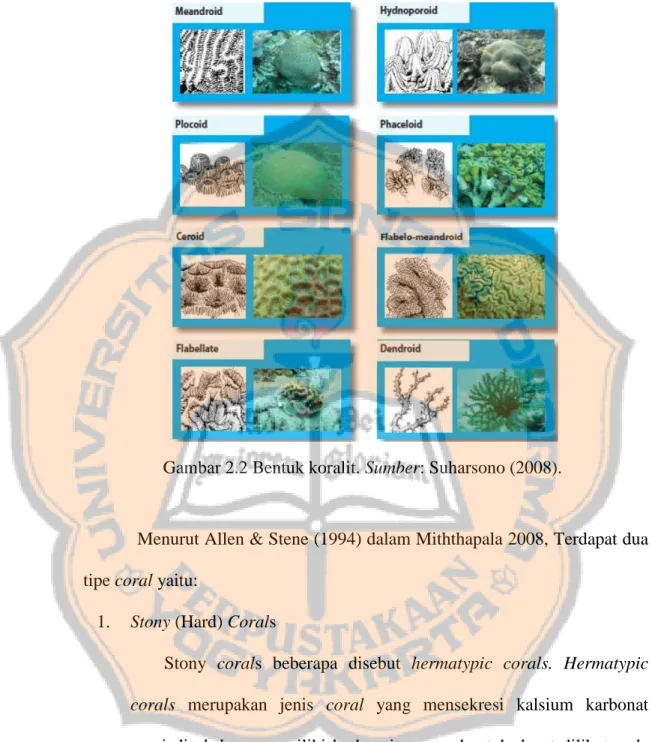

Gambar 2.2 Bentuk koralit. Sumber: Suharsono (2008).

Menurut Allen & Stene (1994) dalam Miththapala 2008, Terdapat dua tipe coral yaitu:

1. Stony (Hard) Corals

Stony corals beberapa disebut hermatypic corals. Hermatypic corals merupakan jenis coral yang mensekresi kalsium karbonat menjadi skeleton memiliki berbagai macam bentuk dapat dilihat pada (Gambar 2.2), yang dalam jangka waktu tertentu akan membentuk terumbu karang (Coral reefs). Coral ini memperoleh makanan dengan melakukan interaksi dengan organisme bersel satu yaitu zooxanthelae.

Zooxanthelae merupakan organisme bersel satu yang befotosintesis dimana 95% makanan akan diberikan kepada polyp-polyp coral. Terjadi simbiosis mutualisme antara coral dengan zooxanthelae, coral mendapatkan sumber makanan sedangkan zooxanthelae mendapatkan perlindungan dari predatornya.

Gambar 2.3 Bentuk hard coral : A) Collumnar, B) Tabular, C) Branching, D) Digitate E) Massive, F) Encrusting, G) Mushroom, H) Foliaceous; Bentuk Softcoral: I) Fire and lace Corals, J) Thormy, K) Sea fans, L) Sea whips. Sumber : Mithapala (2008).

A I H G D E C F B L K J

2. Soft corals

Soft coral memiliki susunan skeleton dengan partikel kalsium karbonat yang rendah dengan bentuk pada (Gambar 2.3). Dalam tubuh terdapat spicules yang merupakan bagian yang mengeras karena adanya kalsium.

Pola Hidup Coral

Coral merupakan organisme yang sesil atau saling melekat satu sama lain, sehingga cara reproduksi sedikit berbeda dengan organisme lainya. Menurut Heemsoth (2014), reproduksi coral dibagi menjadi dua, reproduksi seksual dan aseksual. Hampir semua species coral merupakan hermaprodictic, sehingga proses reproduksi seksual terjadi secara eksternal, beberapa spesies coral melepaskan sel telur dan kantung sperma ke luar dapat dilihat pada Gambar 2.4. Beberapa jenis coral proses fertilisasinya terjadi di rongga gastrovaskular dan tumbuh berkembang dalam planula, coral itu disebut brooders coral.

Reproduksi aseksual coral berupa fragmentation, budding, fission, dan bailout. Fragmentation terjadi ketika adanya potongan-potongan coral yang patah yang disebabkan oleh berbagai macam hal, akan tumbuh berkembang menjadi coloni baru. Metode ini sering digunakan manusia untuk restorasi coral biasanya digunakan pada suku Acroporiidae. Budding terjadi pada polyp dan koralit, dimana terjadi dua fase. Pertama, intra-tentacular merupakan fase tunas akan terbentuk dari disk oral polyp yang menghasilkan ukuran sama.

Kedua, extra-tentacular terjadi ketika tunas terbentuk di luar koralit, dan menghasilkan ukuran kecil, dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Fission merupakan proses reproduksi aseksual yang terjadi pada Suku Fungiidae. Reproduksi dengan melakukan pembelahan diri, karena spesies dari Fungiidae dapat memecah sebagian dari skeleton coral dan berkembang menjadi individu baru. Baillout terjadi ketika sebuah polyp meninggalkan coloni dan jatuh pada media yang tepat sehingga menjadi koloni baru, hal ini terjadi karena adanya bleaching pada satu koloni (Heemsoth, 2014).

Gambar 2.4 Reproduksi seksual: A) Pelepasan sel telur coral; Budding aseksual B) Intra-Tentacular C) Extra-tentacular. Sumber: Heemsoth (2014).

A

C

Klasifikasi Coral

Klasifikasi coral di Indo-Pacific menurut Suharsono (2008), sebagai berikut: Kingdom : Animalia Filum : Cnidaria Kelas : Anthozoa Suku : Acroporidae Agariciidae Astrocoeniidae Caryophillidae Dendrophyllidae Faviidae Fungiidae Merulinidae Mussidae Oculinidae Pectiniidae Pocilloporidae Poritidae Siderasteridae Trachyphylliidae

Suku Acroporidae

Acroporiidae merupakan salah satu dari dua Suku yang paling beragam pada kehidupan zooxanthelae corals, memiliki ciri khas bentuk yaitu branching dan beberapa massive, dapat dilihat pada Gambar 2.3, namun pada genus Montipora memiliki bentuk encrusting dapat dilihat pada Gambar 2.3. Genus Acropora, Montipora dan Isopora menjadi spesies dominan pada barisan terdepan dari pembentuk ekosistem karang. Genus Anacopora, dan Astreopora yang tersebar di dalam ekosistem karang. Acropora lebih dikenal sebagai staghorn corals, yang memiliki bentuk branching, dapat dilihat pada Gambar 2.6 dengan koralit aksial dan radial (Hutching et al, 2008).

Genus Acropora memiliki ciri khas mempunyai aksial koralit dan radial koralit dapat dilihat pada gambar 2.5 Acropora Humilis. Genus Anacopora memiliki ciri bentuk percabangan arboresen atau kapitosa dan tidak mempunyai aksial dan radial koralit. Genus Astreopora memiliki ciri koloni massive dengan permukaan bergranula dan porus, septa tidak berkembang dan kolumela tidak ada. Genus Montipora memiliki ciri khas koloni encrusting atau lembaran dan tidak mempunyai septa (Suharono, 2008).

Gambar 2.6 Bentuk percabangan koloni Suku Acroporiidae (Suharsono, 2008) Famillia Agariciidae

Suku Agariciidae memiliki ciri koloni massive, encrusting, dengan koralit datar dan dinding yang tidak berkembang. Septoksota berkembang yang merupakan kelanjutan dari koralit sebelahnya. Suku ini dibagi menjadi beberapa genus Agaricia, Coeloseris, Gardineroseris, Leptoseris, Pachyseris, dan Pavona. Genus Pavona berciri berbentuk encrusting mengkerut, s dan koloni submassive. Coeloseris berciri koloni massive membulat dengan permukaan yang rata atau berbukit. Koralit ceroid dengan septa berdekatan. Leptoseris memiliki karakter koloni encrusting tipis dengan koralit tanpa

dinding dan hanya terdapat di satu permukaan, koralit terbentuk dalam alur dangkal dengan septokosta berkembang baik membentuk pematang pada perbatasan koralit. Pachyseris, memiliki karakter koloni encrusting. Koralit saling bersambungan membentuk alur sejajar dengan tepi koloni. Septokosta sangat nyata dan teratur yang membentuk pematang kompak. Contoh spesies pada Suku ini Leptoseris mycetoseroides, dapat dilihat pada Gambar 2.7 (Suharsono, 2008).

Gambar 2.7 Leptoseris mycetoseroides Famillia Astrocoeniidae

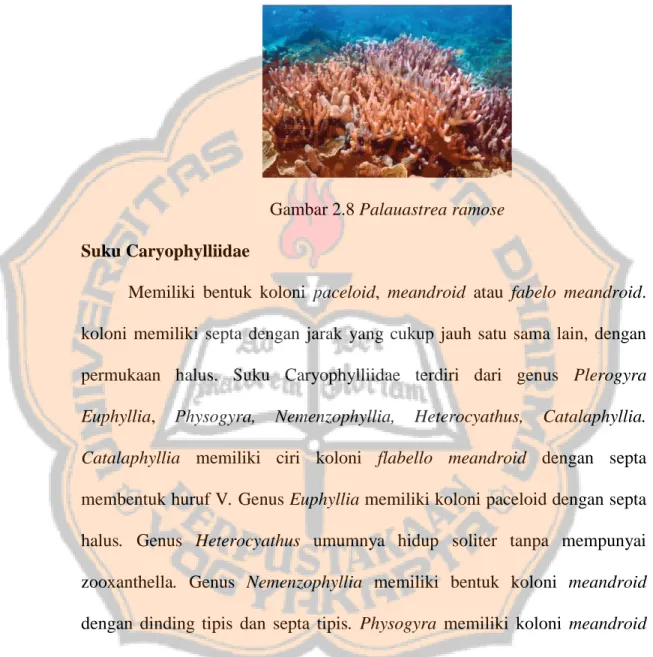

Astrocoeniidae terdiri dari genus Madracis, Palauastrea dan Stylocoeiniella. Genus Madracis memiliki koloni encrusting atau membentuk pilar dengan koralit cereoid sudut membulat serta kolumela yang membentuk tonjolan. Genus Palauastrea memiliki koloni branching dengan koralit lebih besar dan membulat serta septa bersatu dengan kolumela. Genus Stylocoeiniella memiliki bentuk koloni yang relative kecil, biasanya berada diantara karang-karang massive dengan ciri khas utama adanya tonjolan (Styloform) yang muncul dari bagian kolumela dan diantara koralit. Salah satu

contoh spesies pada Suku ini adalah Palauastrea ramose, dapat dilihat pada Gambar 2.8. (Suharsono,2008)

Gambar 2.8 Palauastrea ramose Suku Caryophylliidae

Memiliki bentuk koloni paceloid, meandroid atau fabelo meandroid. koloni memiliki septa dengan jarak yang cukup jauh satu sama lain, dengan permukaan halus. Suku Caryophylliidae terdiri dari genus Plerogyra Euphyllia, Physogyra, Nemenzophyllia, Heterocyathus, Catalaphyllia. Catalaphyllia memiliki ciri koloni flabello meandroid dengan septa membentuk huruf V. Genus Euphyllia memiliki koloni paceloid dengan septa halus. Genus Heterocyathus umumnya hidup soliter tanpa mempunyai zooxanthella. Genus Nemenzophyllia memiliki bentuk koloni meandroid dengan dinding tipis dan septa tipis. Physogyra memiliki koloni meandroid dengan alur pendek dan terpisah agak jauh dengan konesteum berpermukaan halus. Genus Plerogyra memiliki koloni paceloid atau flabello meandroid dengan alur yang dihubungkan oleh konesteum. Salah satu contoh spesies

pada Suku ini adalah Physogyra lichtensteini dapat dilihat pada Gambar 2.9. (Suharsono,2008)

Gambar 2.9 Physogyra lichtensteini Suku Dendrophyllidae

Memiliki ciri hidup secara soliter atau membentuk koloni. Koralit berporus dan hampir sebagian besar terdiri dari konesteum dengan septa yang menyatu membentuk suatu bentuk yang unik. Suku ini merupakan coral ahermatipik (tidak membentuk skeleton penyusun Terumbu Karang) yang terdiri dari genus Heretropsammia, Tubastrea, Turbinaria. Genus Heteropsammia merupakan karang hidup bebas dan soliter terdapat beberapa koralit dengan septa yang tebal dan bergerigi. Genus Tubastrea memiliki bentuk koloni dendroid dengan koralit berupa tabung pendek dan lebar. Genus Turbinaria memiliki koloni berbentuk gada, encrusting. Dengan koralit membulat setengah. Salah satu contoh spesies pada Suku ini adalah Tubastrea faulkneri, dapat dilihat pada Gambar 2.10. (Suharsono,2008)

Gambar 2.10 Tubastrea faulkneri Suku Faviidae

Suku ini memiliki bentuk koloni massive, encrusting, dan beberapa branching. Kolumela berkembang dengan baik, koralit memiliki septa yang tersusun rapi. Faviidae merupakan Famillia terbesar dengan memiliki genus terbanyak dan berkontribusi besar dalam struktur dari terumbu karang dan merupakan spesies karang dominan yang hidup di daerah intertidal dan sepanjang garis pantai tepi (Hutching et al, 2008).

Suku ini terdiri dari genus Australogyra, Barabatoia, Caulastrea, Cyphastrea, Diploastrea, Echinopora, Favia, Favites, Goniastrea, Leptastrea, Leptoria, Montastrea, Oulastrea, Oulophyllia, Platygyra, Plesiastreas. Genus Australogyra memiliki ciri koloni encrusting pendek dan gemuk, dengan koralit dangkal dengan dinding tebal. Genus Barabattoia memiliki ciri koloni massive dengan koralit relatif besar berbentuk tabung menonjol dan tidak teratur. Genus Caulastrea memiliki bentuk koralit paceloid dengan pecabangan membentuk kubah dan septa mempunyai gigi-gigi halus dengan kolumela nyata. Genus Cyphastrea memiliki bentuk koloni

massive, encrusting atau branching dengan koralit plocoid kecil, kosta terlihat nyata dan konesteum bergranula. Genus Diploastrea memiliki bentuk koloni massive dengan ukuran besar dan membulat, koralit berbentuk plocoid dengan tepi membulat dan berbentuk kubah kecil, septa menebal didekat dinding koralit, serta koralit yang tumbuh secara ekstratentakular. Genus Echinopora memiliki bentuk koloni massive, branching dan encrusting, dengan koralit plocoid dengan septa tidak teratur dan kosta yang terlihat hanya di dinding koralit. Genus Favia memiliki bentuk koloni massive, koralit cenderung membulat ukuran bervariasi dan septa berkembang dengan baik.

Genus Favites memiliki koloni massive dengan koralit ceroid yang cenderung berbentuk polygonal. Genus Goniastrea memiliki ciri koloni massive, encrusting dengan koralit ceroid polygonal bersudut tajam dan meandroid, septa dan pali terlihat nyata. Genus Lepastrea memiliki ciri koloni massive, encrusting dengan koralit kecil berbentuk subcerioid. Kosta tidak berkembang, septa memiliki pali menghadap ketengah koralit. Genus Leptoria memiliki koralit meandroid dengan alur yang panjang berukuran kecil, kolumella berkembang membentuk lempengan tegak, terletak ditengah dan saling terhubung. Genus Montastrea memiliki koloni massive besar, koralit umumnya berbentuk plocoid cenderung membulat dengan septakosta yang bergranulasi. Genus Oulastrea memiliki koloni massive, koralit mirip montastrea berwarna hitam saat hidup ataupun mati. Genus Oulophyllia

memiliki koloni massive realtif besar, koralit meandroid dengan alur lebar dan berbukit, septa tipis dan kolumela membentuk pali yang nyata pada tiap koralit. Genus Platygyra memiliki koloni massive, koralit meandroid dengan alur memanjang, pali tidak berkembang, kolumela saling terhubung dengan lainya. Genus Plesiastreas memiliki koloni massive dengan koralit kecil berbentuk plocoid terbentuk secara ekstratentakular, kosta berkembang dengan baik dan memenuhi bagian konesteum. Salah satu contoh spesies pada Suku ini yaitu Barabattoia amicorum, dapat dilihat pada Gambar 2.11 (Suharsono, 2008).

Gambar 2.11 Barabattoia amicorum Suku Fungidae

Fungiidae terdiri dari 12 genus yaitu Cylcoseris, Diaseris, Heliofungia, Fungia, Herpolitha, Polyphyllia, Halomitra, Sandalolitha, Lithophyllon, Podabacia, Ctenactis dan Zoopilus semuanya ditemukan di perairan Indonesia. Famillia Fungiidae mempunyai ciri khas yaitu hidup soliter atau membentuk koloni melekat pada substrat, semua mempunyai septa pada permukaannya membentuk lajur secara radial dari mulut yang terletak di

tengah. Pada bagian bawah menunjukkan hal yang sama dan disebut sebagai kosta. Genus Ctenactis memiliki ciri koralum tebal dengan bentuk oval memanjang mempunyai satu mulut dengan septa rapat bergigi kasar. Genus Cycloseris memiliki mulut terletak ditengah dengan septakosta halus. Genus Diaseris memiliki bentuk tidak menentu, terdiri beberapa segmen seperti sebuah kipas. Genus Fungia memiliki bentuk bulat sampai oval, memiliki anakan mulut lebih dari satu, septa besar dengan gigi bervariasi. Genus Halomitra memiliki bentuk seperti kubah atau lonceng dengan dinding relative tipis. Genus Heliofungia memiliki tentakel panjang seperti korek api. Genus Herpolitha memiliki bentuk yang memanjang dengan mulut memanjang dari satu ke ujung lainya. Genus Lithophyllon memiliki bentuk mulut yang relative tidak teratur. Genus Podabacia memiliki bentuk mulut banyak dan rapat. Genus Polyphyllia memiliki bentuk memanjang dengan mulut banyak dan seluruh permukaan ditutupi tentakel pendek. Genus Sandalolitha memiliki bentuk besar seperti kubah dengan mulut banyak dan relatif teratur. Genus Zoopilus memiliki bentuk seperti mangkuk mendatar pada bagian atas dengan mulut relatif sedikit. Salah satu contoh spesies pada Suku ini yaitu Cycloseris vaugani dapat dilihat pada Gambar 2.12 (Suharsono, 2008).

Gambar 2.12 Cycloseris vaugani Suku Merulinidae

Suku yang memiliki ciri koloni massive dan encrusting, dengan alur-alur saling bersatu dengan sturktur koralit. Suku ini terdiri dari Genus Merulina, Scapophyllia, Clavarina, Paraclavarina, Boninanstrea dan Hydnophora. Genus Hydnophora memiliki ciri koloni encrusting, massive atau bramching dengan struktur berbentuk kerucut-kerucut kecil yang terbentuk dari dinding koralit yang terpecah. Genus Merulina memiliki ciri koloni berbentuk encrusting dengan pilar-pilar relative kecil dan bentuk koralit meandroid. Genus Paraclavarina memiliki koloni branching dengan percabangan saling menyatu, bentuk koralit bersatu dengan kolumela yang tebal dan septa berlubang. Genus Scapophyllia memiliki ciri koloni encrusting dengan pilar yang berbentuk gada dan septa bergigi tidak teratur. Salah satu contoh spesies pada suku ini yaitu Scapophyllia cylindricall, dapat dilihat pada Gambar 2.13 (Suharsono, 2008).

Gambar 2.13 Scapophyllia cylindricall Suku Mussidae

Suku yang memiliki koloni berbentuk massive dan encrusting, dengan gigi-gigi pada septa jelas dan koralit yang kompleks dengan pertumbuhan trabecular serta koralit yang kokoh. Polyp sangat gemuk dan terkadang berwarna. Corals pada suku ini berkontribusi besar pada pembentukan struktur terumbu karang. Suku ini terdiri dari genus Acanthastrea, Australomussa, Blastomussa, Cynarina, Lobjophyllia, Scolymia, Symphyllia (Hutching et al 2008).

Genus Acanthastrea memiliki koloni massive berpermukaan cenderung datar, koralit berbentuk cereoid atau subplocoid membulat dengan ukuran yang relative besar. Genus Australomussa memiliki ukuran koloni relative kecil, berbentuk massive mendatar atau membentuk kubah dengan koralit cereoid, dengan dinding yang tebal. Genus Blastomussa memiliki bentuk koralit paceloid dengan permukaan yang tidak beraturan, koralit memiliki mulut tunggal serta kolumela tidak berkembang. Genus Cynarina memiliki ciri hidup soliter dengan permukaan bulat atau oval, Septa besar dan tebal

dengan gigi yang tumpul, kolumela besar dan melebar. Genus Lobophyllia memiliki bentuk korpaceloid atau flabelo meandroid dengan permukaan seperti kubah, bentuk koralit dan kosta berupa alur alur besar dengan septa besar gigi panjang dan tumpul. Genus Scolymia memiliki ciri hidup soliter dengan satu mulut, ukuran koralit besar berbentuk cereoid. Genus Symphyllia memiliki koloni massive dengan bentuk koralit meandroid, septa tebal dengan gigi-gigi tajam. Salah satu contoh spesies pada suku ini yaitu Symphyllia agaricia, dapat dilihat pada Gambar 2.14 (Suharsono, 2008).

Gambar 2.14 Symphyllia agaricia Suku Oculinidae

Suku ini memiliki ciri koloni submassive dan branching, koralit tebal dengan konesteum yang halus. Septa berkembang dengan baik dan mempunyai bentuk yang khas. Suku ini terdiri dari satu genus, Genus Galaxea dengan ciri khas koloni membentuk pilar, koralit berbentuk silindris dengan dinding tipis dan septakosta terlihat jelas. Contoh spesies Galaxea fascicularis, dapat dilihat pada Gambar 2.15 (Suharsono, 2008).

Gambar 2.15 Galaxea fascicularis Suku Pectiniidae

Suku ini memiliki ciri koloni dengan bentuk encrusting tipis tanpa dinding koralit, kosta membentuk struktur nyata yang saling menghubungkan antar koralit. Suku ini terdiri dari genus Echinophyllia, Mycedium, Oxypora, dan Pectinia. Genus Echinophyllia memiliki bentuk koloni encrusting, septa dan kolumela berkembang dengan baik. Genus Mycedium memiliki ciri koloni encrusting dengan permukaan koralit selalu mengarah ke tepi. Genus Oxypora koloni berbentuk encrusting dengan tepi yang menipis serta memiliki kalik yang membulat dengan bentuk teratur. Genus Pectinia memiliki bentuk koloni encrusting bercabang dengan koralit yang tidak tersebar merata. Salah satu contoh spesies pada Suku ini adalah Oxypora lacera, dapat dilihat pada Gambar 2.16 (Suharsono, 2008).

Gambar 2.16 Oxypora lacera Suku Pocilloporidae

Dengan ciri memiliki koloni submassive atau arbodesent, konesteum tertutup oleh spinula. Septa yang tidak berkembang dengan baik, beberapa septa menempel pada kolumela. Suku yang terdiri dari genus Madracis, Pocillopora, Stylocoeniella, Stylophora, dan Seriatopor. Genus Pocillopora koloni ada yang ditutupi benjolan-benjolan dan juga tidak, dengan septa yang tidak sempurna. Stylocoeniella memiliki koloni berbentuk massive, columnar dan branching. Seriatopora memiliki percabangan yang tipis dengan banyak percabangan. Stylophora percabangan lebih tebal memiliki tudung yang tidak berurutan. Salah satu contoh spesies pada Suku ini yaitu Seriatopora hystrix, dapat dilihat pada Gambar 2.17 (Dai and Horng, 2009).

Suku Poritiidae

Poritiidae memiliki karakter dengan bentuk koloni massive, beberpa berupa encrusting terutama pada genus Porites. Koralit dengan ukuran yang bervariasi tanpa konesteum. Dinding koralit dan septa porus. Septa mempunyai karakteristik dengan penggabungan masing-masing genus membentuk struktur khas. Poritidae mempunyai Genus : Porites, Alveopora dan Goniopora. Goniopora memiliki koloni yang dibedakan menjadi tiga grup yaitu hidup bebas berbentuk collumnar, massive dan encrusting. Koralit serta porus yang relative besar dan tebal. Septa dan kolumella bersatu, memiliki polip yang panjang dan warna berbeda-beda. Porites memiliki koloni bentuk perubahan massive, encrusting, dan branching. Koralit kecil cereoid. Septa saling bersatu dan membentuk struktur khas. Salah satu contoh spesies pada Suku ini yaitu Porites stephensoni, dapat dilihat pada Gambar 2.18 (Suharsono, 2008).

Suku Siderastereidae

Memiliki koloni massive dengan koralit rata atau tenggelam. Dinding koralit tidak berkembang dengan baik. Dinding yang terlihat sebenarnya merupakan septokosta yang biasa bertemu sepanjang pinggiran dinding. Permukaan selalu bergranula. Familiy terdiri dari Genus Coscinasrea, Psammocora, dan Pseudosiderastrea. Pseudosiderastrea memiliki ciri koloni massive relatif kecil, koralit cereoid bersudut banyak. Septa menuju ketengah saling bersatu membentuk kipas, permukaan septa bergranula dengan kolumela membentuk bintik-bintik. Salah satu contoh spesies dari suku ini adalah Pseudosiderastrea tayami dapat dilihat pada Gambar 2.19 (Suharsono, 2008).

Gambar 2.19 Pseudosiderastrea tayami SukuTrachyphyllidae

Suku ini mempunyai ukuran koloni kecil berbentuk massive. Septa terlihat jelas dan mempunyai pali yang besar. Suku ini terdiri dari genus Trachyphyllia dan Wellsophyllia. Genus Wellsophyllia memiliki ciri berbentuk kubah kecil dengan koralit yang berdekatan sehingga terlihat

menyatu. Genus Trachyphyllia memiliki koralit berbentuk flabello meandroid, dinding yang selalu berlekuk dengan satu atau tiga mulut. Salah satu spesies dari suku ini adalah Trachyphyllia geoffroyi dapat dilihat pada Gambar 2.20 (Suharsono, 2008).

Gambar 2.20 Trachyphyllia geoffroyi Persebaran Coral

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan panjang garis pantai lebih dari 95.000 km, serta lebih dari 17.000 pulau. Terumbu karang yang luas melindungi kepulauan Indonesia. Luas terumbu karang Indonesia sekitar 51.000 km2. Angka ini belum termasuk di wilayah terpencil yang belum terpetakan. Dari perkiraan data tersebut bahwa 51% karang di Asia Tenggara dan 18% Terumbu karang di dunia berada di Indonesia (Iyam, 2008).

Indonesia dikenal sebagai pusat keanekaragaman jenis karang dan tempat asal-usul karang. Jenis-jenis karang yang ditemukan di Indonesia diperkirakan sebanyak 590 jenis yang termasuk dalam 80 genus karang.

Sebagai gambaran di Pulau-pulau Raja Ampat berhasil diidentifikasi sebanyak 456 jenis karang yang termasuk dalam 77 genus (Veron, 2002).

Coral di Indonesia tersebar dari Sabang hingga utara Jayapura. Sebaran coral tidak merata di seluruh perarian Indonesia. Daerah sekitar Sulawesi, Maluku, Sorong, NTB dan NTT merupakan daerah yang sangat baik untuk pertumbuhan coral. Laut di sekitar Sulawesi diyakini sebagai pusat keanekaragman coral di dunia dan merupakan lokasi asal-usul coral yang ada di dunia dapat dilihat pada Gambar 2.21 (Suharsono, 2008).

Gambar 2.21 Distribusi Coral. Sumber: National Ocean Service, Juli 2017.

Faktor yang mempengaruhi persebaran Coral

Coral hanya dapat ditemukan pada air dangkal yang bersih transparan dengan kedalaman kurang dari 100m dengan perairan hangat 25-33oC. Pertumbuhan coral sangat lambat, hanya 3-20mm pertahunnya. Menurut

Veron (2000) dalam Mithapala (2008) tipe ekosistem terumbu karang (Coral Reefs) dibagi menjadi tiga, yaitu:

I. Fringing reefs, merupakan ekosistem dimana coral tumbuh pada air dangkal, berada pada garis pantai.

II. Barrier reefs, merupakan ekosistem terumbu karang (Coral Reefs) yang berada pada jarak 10-100km dari pantai. Ekosistem yang dapat berkembang diperairan yang cukup dalam.

III. Atols, merupakan ekosistem terumbu karang (Coral Reef) yang berada pada pulau yang terbentuk akibat aktivitas vulkanis (Maldives).

Menurut Giyanto et all (2017) sebaran coral atau ekosistem Terumbu Karang (Coral Reefs) tidak menyeluruh dikarenakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan coral, yaitu:

Suhu perairan, coral dapat hidup pada sushu perairan diatas 180

C. Suhu ideal untuk pertumbuhan berkisar pada 27-290C. Kenaikan suhu air laut dapat menyebabkan pemutihan (Bleaching) sehingga warna karang menjadi putih. Bila berkelanjutan akan menyebabkan kematian pada coral.

Cahaya Matahari, coral bersimbiosis dengan zooxanthellae yang hidup di Polyps coral sehingga membutuhkan memerlukan cahaya matahari untuk proses fotosistenis, hasil dari fotosistesis akan diberikan ke coral itu sendiri.

Salinitas, idealnya salinitas yang dibutuhkan coral untuk tumbuh berkisar 30-36 0/00. Air dengan salinitas rendah dapat menyebakan kematian pada coral.

Sedimentasi, butiran sedimentasi dapat menutupi polyps coral yang dapat menyebabkan kematian pada coral jika berlangsung cukup lama. Kualitas perairan, perairan yang tercemar dapat mengganggu

pertumbuhan dan perkembangan coral. Air dapat menjadi keruh dan kotor karena pencemaran dapat menghambat polyps untuk menerima cahaya matahari, serta dapat memberikan nutrisi berlebih yang mampu menyebabkan pertumbuhan rumput laut.

Arus dan Sirkulasi air laut, diperlukan untuk suplai makanan, selain itu berperandalam pembersihan endapan ataupun material yang menempel pada polyps. Pantai dengan arus dan ombak yang terlalu besar dapat merusak kondisi coral.

Substrat, planula atau larva karang memerluka substrat keras dan stabil untuk menempel, hingga dapat tumbuh menjadi karang dewasa.

Zona Intertidal

Zona intertidal (pasang-surut) merupakan daerah terkecil dari semua daerah yang terdapat di Samudra Dunia, merupakan pinggiran hanya beberapa meter luasnya diantara daratan dan laut lepas. Zona ini merupakan bagian laut yang paling mudah dicapai oleh manusia secara langsung selama periode air surut, tanpa memerlukan peralatan khusus, dapat dilihat pada

Gambar 2.22. Zona tempat terjadinya pasang-surut ini memiliki kekayaan keragaman organisme serta banyak interaksi antar organisme ataupun lingkungan yang cukup tinggi dibandingkan dengan zona lainya (Nybakken, 1988).

Gambar 2. 22 Pembagian Zona Laut. Sumber: https://intertidalzones.weebly.com/

Organisme pada zona pasang surut memiliki adaptasi struktural yang memungkikan organisme tersebut menempel pada substrat atau permukaan keras. Pada substrat berpasir (pantai) atau hamparan lumpur, zona pasang surut tidak terstatifikasi begitu jelas. Terpaan gelombang menyebabkan berpindah-pindahnya substrat secara konstan. Banyak organisme, seperti cacing dan remis, crustacean membenamkan kedalam pasir, dan mengambil makanan ketika air pasang (Campbell, 2004).

B. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Vany Helsa Anwar, Indra Junaidi Zakaria, dan Afrizal S, (2014) yang berjudul “Komposisi dan Struktur Komunitas Karang (Sclerentina) di Ekosistem Terumbu Karang di Perairan Pantai Nirwana Padang”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Terumbu karang dipantai Nirwana tersusun dari 50 spesies tergolong dalam 12 Suku. Tingkat Keanekaragaman karang yang tinggi sebesar 3.56 berdasarkan indeks keanekaragaman.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sandy Aprian Saputra, Ignasius Pramana uda, Felicia Zahida, (2016) yang berjudul “Keanekaragaman dan Penutupan Terumbu Karang di Pantai Pasir Putih Situbondo, Jawa Timur”. Hasil penelitian ini menunjukan Genus karang yang paling mendominasi daerah watu Lawang adalah Acropora. Genus karang yang mendominasi daerah Teluk Pelita dan Karang Mayit adalah Leptoseris, Acropora dan Porites. Genus karang yang mendominasi daerah Karang Ponpon adalah Porites dan Acropora. 3. Penelitian yang dilakukan oleh Samsul Kamal, Nursalmi Mahdi dan

Humaira, (2015) yang berjudul “Keanekaragaman Karang di Zona Litoral Perairan Iboih Kecamatan Sukakarya Kota Sabang”. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa spesies karang yang ditemukan sebanyakk 38 spesies terdiri dari 14 Suku, dengan indeks

keanekargaman spesies karang di Zona Litoral Perairan Iboih Kecamatan Sukakarya, Sabang tergolong tinggi.

C. Kerangka Berpikir

Gunungkidul merupakan kabupaten dengan obyek wisata terbanyak khususnya, wisata pantai di kecamatan Tanjungsari. Pantai di Kecamatan Tanjungsari memiliki potensi yang sangat besar untuk objek wisata dikarenakan daya tarik dari keindahan pantai dan keanekaragaman coral berasal dari Cnidarian pada kelas Anthozoa. Keanekaragaman coral pada zona intertidal (pasang surut) akan menjadi indikator yang menggambarkan kualitas lingkungan pada ekosistem Zona Intertidal Kcamatan Tanjungsaari. Pengambilan data mengenai keanekaragaman coral dengan transect line with purposing line secara explorative non destructing di lima pantai pada Kecamatan Tanjungsari, Gunungkidul. Pantai Ngolang, Sepanjang, Sanglen, Watukodok, dan Drini dapat mencerminkan ekosistem di kawasan tersebut dapat dilihat pada gambar 2.22.

D. Hipotesis Penelitian

Terdapat Genus coral berasal dari Suku Acroporiidae, Faviidae dan Poritiidae ysng merupakan penyusun utama ekosistem Terumbu karang di Zona Intertidal.

Indeks Keanekaragaman coral pada Zona Intertidal Kawasan Wisata Pantai di Kecamatan Tanjungsari, Gunungkidul berada pada tingkat keanekaragaman sedang.

Gambar 2.23 Kerangka berpikir penelitian Keanekaragaman Coral pada Zona Intertidal Kawasan

Wisata di Kecamatan Tanjungsari Gunungkidul

Peningkatan Jumlah Pengunjung kawasan Wisata Pantai Kecamatan Tanjungsari, Gunungkidul

Rusaknya coral pada Zona Intertidal Kawasan Wisata di Kecamatan Tanjungsari Gunungkidul

Perlu adanya pendataan tentang Keanekaragaman coral pada Zona Intertidal Kawasan Wisata di Kecamatan Tanjungsari

Gunungkidul

Sebagai bahan untuk pengelola pantai pada kawasan wisata pantai Tanjungsari untuk menjaga keseimbangan ekosistem

BAB 3

METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif dengan menerapkan metode Survey Eksploratif dan Metode Purpose Line Transect. Metode ini merupakan metode dengan cara menyisir atau menjelajah lokasi penelitian secara langsung dan memberikan batasan berupa garis berukuran 30m dari bibir pantai pada lokasi yang diamati.

B. Batasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai batasan-batasan sebagai berikut :

1. Lokasi pengamatan pada lima pantai Kecamatan Tanjungsari yaitu: pantai Drini, Watukodok, Sanglen, Sepanjang dan Nglolang.

2. Pengambilan data berada pada daerah pasang surut (intertidal zone). 3. Lokasi Pengamatan berada pada 30m dari bibir pantai di setiap titik

pengamatan yang sudah ditentukan.

4. Spesies yang diidentifikasi merupakan coral hidup (life form coral). 5. Coral diidentifikasi sampai tingkat Genus.

C. Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan pada zona pasang surut (intertidal zone) di kawasan pantai Kecamatan Tanjungsari, Gunungkidul, Yogyakarta. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 1 Februari sampai dengan 5 Juni 2019.

Lokasi penelitan dapat dilihat pada gambar 3.1 dibawah ini :

Gambar 3.1 Peta Pantai di Kecamatan Tanjungsari, Gunungkidul: A) Pantai Nglolang, B) Pantai Sepanjang, C) Pantai Sanglen, D) Pantai Watukodok, E) Pantai Drini.

D. Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh coral yang terdapat pada zona intertidal di Kawasan Pantai Kecamatan Tanjungsari, Gunungkidul. Data dalam penelitian ini adalah data genus coral yang ditemukan pada setiap titik pengamatan (Transect) di zona intertidal pada Kawsasan pantai di Kecamatan Tanjungsari, Gunungkidul, Yogyakarta.

E. Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan untuk pengamatan dan pengambilan data keankaragaman coral, dapat dilihat pada tabel 3.1.

A

B

C

D

Tabel 3. 1 Alat dan Bahan yang Digunakan

No Alat Kegunaan

1 Roll meter Untuk mengukur Panjang Transek

2 Tali Untuk membuat Transect line

3 Underwater

Camera

Untuk mengambil gambar data

4 Alat Tulis Untuk pencatatan data

F. Prosedur Pengambilan Data

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dengan menggunakan metode Survey Eksploratif dan Metode Purpose Line Transect meliputi: hasil identifikasi Genus, jumlah setiap Genus, indeks keankearagaman dengan satu kali sampling, sedangkan data sekunder diperoleh dengan mengamati secara langsung keadaan yang ada di titik pengamtan meliputi: kegiatan Pariwisata dan kegiatan masyarakat setempat.

Langkah- langkah pengumpulan data pada penelitian ini:

1. Menentukan lokasi peletakan transect line. Penentuan letak transect line sebagai pembatas antar stasiun di setiap pantai berdasarkan panjang keseluruhan pantai dibagi dengan luasan stasiun sebesar 30m dari bibir pantai dan 20m dari garis (Line), berikut pembagian Stasiun:

Titik pengamatan Pantai Nglolang, pantai dengan panjang pantai sekitar 66 m dan luas 0.2 Ha, terdapat tebing yang membatasi antar pantai dibagi menjadi dua transect line sepanjang 30 meter dari bibir pantai dan 3 stasiun pengamatan.

Gambar 3.2 Peta Pembagian Transect line Pantai Nglolang.

Pantai Sepanjang, merupakan pantai terpanjang dikawasan wisata pantai Kecamatan Tanjungsari dengan panjang sekitar 572 m dan luas 1,59 Ha, dan memiliki tebing sebagai pembatas dengan pantai Nglolang dan Sanglen. Pantai ini dibagi menjadi 24 transect line dan 25 stasiun pengamatan.

Gambar 3.3 Peta Pembagian Transect line Pantai Sepanjang

Titik pengamatan Pantai Sanglen, pantai yang memiliki ketinggian zona Intertidal yang berbeda pada bagian timur yang memiliki

dataran lebih tinggi dibandingkan dengan sisi barat pantai memiliki panjang pantai sekitar 262 m dan luas 0,6 Ha, dan memiliki tebing sebagai pembatas dengan pantai Watukodok dan Sepanjang, dibagi menjadi 10 transect line dan 11 stasiun pengamatan.

Gambar 3.4 Peta Pembagian Transect line Pantai Sanglen

Pantai WatuKodok, dengan panjang pantai sekitar 290 meter, 0,8 Ha dan memiliki tebing sebagai pembatas dengan pantai Sanglen dan Drini, dibagi menjadi 11 transect line, dan 12 stasiun pengamatan.

Pantai Drini, merupakan pantai yang digunakan oleh masyarakat sebagai tempat nelayan dan pelabuhan kapal nelayan, pantai yang terdapat dibagi dua oleh pulau Drini, panjang pantai Drini sekitar 337 meter dan luas sekitar 1,3 Ha. dibagi menjadi 4 transect line, dan stasiun pengamatan,.

Gambar 3. 6 Peta Transect line dan Stasiun Pengamatan Pantai Drini

2. Pengamatan dilakukan sesuai dengan transek sepanjang 30m dari bibir pantai dan lebar 20m dari Transek line.

3. Pengamatan dilakuan secara non-destructive atau tidak mengambil dan merusak jenis coral.

4. Hasil pengamatan diidentifikasi samai tingkat Genus berdasarkan buku Jenis-Jenis Karang Di Indonesia Oleh Suharsono (2008) dan Hard Coral Genus Identificatiaon GuideVer 2 by Zoe Richards (2018).

G. Analisis Data

Data yang dikumpulkan ada dua macam, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif beupa nama Genus coral yang teridentifikasi serta kondisi coral, data kuantitatif untuk menganalisis jumlah Genus, jumlah individu coral yang teridentifikasi dan Nilai Indeks Keanekaragaman hayati menampilkan data berupa nama genus dengan suku coral yang ditemui. Data-data tersebut diolah secara tabulasi dan hasilnya disajikan dalam bentuk tabel.

Indeks Keanekaragaman :

Keanekaragaman suatu biota air, dapat ditentukan dengan indeks keanekaragaman (H’). Keanekaragaman jenis, dapat dihitung dengan menggunakan rumus Shannon-Weiner sebagai berikut :

Keterangan :

H’ : Indeks keanekaragaman Pi : ni/N

ni : Jumlah individu jenis ke 1 N : Jumlah Individu seluruh jenis Kritertia Indeks Keanekaragaman :

H’ < 1 maka keanekaragaman rendah 1,0 < H’< 3 maka keanekaragaman sedang H’ > 3 maka keanekaragaman tinggi

43 BAB IV

Hasil dan Pembahasan

A. Keanekaragaman Genus Coral pada Zona Intertidal di Kawasan Pantai Kecamatan Tanjungsari, Gunungkidul.

Berdasarkan hasil observasi dengan menggunakan metode survei eksploratif pada Zona Intertidal di Kawasan Wisata Pantai Kecamatan Tanjungsari, Gunungkidul yang memiliki panjang garis pantai sekitar 2.7Km, dibagi dalam 6 titik pengamatan yaitu, dapat dilihat pada Gambar 4.1. Penentuan titik pengamatan berdasarkan ada atau tidaknya coral (Life form coral) yang menempati daerah tersebut.

Gambar 4.1 Lokasi Titik Pengamatan : A) Titik Pengamatan Pantai Nglolang, B) Titik pengamatan pada Zona Transisi Pantai Nglolang dan Sepanjang, C) Titik Pengamatan Pantai Sepanjang, D) Titik Pengamatan Pantai Sanglen, E) Titik Pengamatan Pantai Watukodok, F) Titik Pengamatan Pantai Drini.

A B F E D C

Tabel 4.1 Hasil pengamatan Genus Coral

Titik Pengamatan Suku Genus Jumlah

Pantai Drini Acroporiidae Faviidae Merulinidae Oculiniidae Poritiidae Acropora Montipora Australogyra Goni astrea Platygyra Favites Hydnopora Galaxea Porites Goniopora 2 77 3 5 5 7 5 2 73 21 Pantai Watukodok Acroporiidae

Faviidae Merulinidae Poritiidae Acropora Montipora Goniastrea Platygyra Favites Favia Hydnopora Porites Goniopora 31 1007 154 128 214 15 41 747 127 Pantai Sanglen Faviidae

Poritiidae Favites Goniastrea Porites 2 4 19 Pantai Sepanjang Acroporiidae

Faviidae Poritiidae Siderasteridae Acropora Goniastrea Favites Platygyra Porites Siderastrea 1 8 2 5 11 2 Pantai Nglolang Faviidae

Meruliniidae Poritiidae Favites Favia Goniastrea Hydnopora Porites 6 1 2 1 94 Zona Transisi Pantai Nglolang dan Sepanjang Acroporiidae Faviidae Poritiidae Acropora Montipora Favites Favia Goniastrea Platygyra Porites Goniopora 2 10 4 9 10 4 43 8

Berdasarkan data hasil pengamatan keanekaragaman coral pada Zona Intertidal di Kawasan Wisata Pantai Kecamatan Tanjungsari, Gunungkidul, ditemukan coral sebanyak 2907 individu, dari 12 Genus dan 6 Suku. Genus Porites, dan Goniopora dari Suku Poritiidae, Genus Favites, Favia, Goniastrea, Platygyra, Australogyra dari Suku Faviidae, Genus Acropora, dan Montipora dari Suku Acroporiidae, Genus Galaxea dari Suku Oculiniidae, Genus Hydnopora dari Suku Meruliniidae, Genus Siderastrea dari Suku Siderasteriidae, dapat dilihat pada Gambar 4.2.

Setiap genus memiliki ciri khas morfologi masing-masing, yang digunamkan sebagai dasar identifikasi. Genus Porites memiliki ciri khas koloni berbentuk massive dengan koralit bulat berukuran kecil tanpa konesteum. Genus Goniopora memiliki ciri khas koralit relative besar dengan polyps yang panjang dan berwarna. Genus Favites memilki ciri memiliki koralit ceroid polygonal dengan kolumela yang nyata. Genus Favia memiliki koralit ceroid membulat dengan ukuran yang beragam. Genus Goniastrea memiliki koralit ceroid dengan sudut tajam dan terkadang cenderung meandroid. Genus Platygyra memiliki bentuk koralit meandroid dengan kolumela yang menyatu. Genus Australogyra memiliki bentuk bercabang gemuk dengan koralit dangkal.

Genus Acropora memiliki bentuk bercabang serta terdapat koralit aksial dan radial. Genus Montipora memiliki bentuk berupa lembaran dan tidak memiliki septa. Genus Hydnopora memiliki ciri koralit membentuk

kerucut-kerucut. Genus Siderastrea memiliki bentuk koralit bulat dalam dan tidak beraturan.

Gambar 4.2: A) Genus Porites, B) Genus Goniopora, C) Genus Favites, D) Genus Favia, E) Genus Goniastrea, F) Genus Platygyra , G) Genus Australogyra, H) Genus Acropora, I) Genus Montipora , J) Genus Galaxea, K) Genus Hydnopora, L) Genus Siderastrea.

A G F E C D B K J I H L

Suku yang mendominasi adalah Suku Faviidae dengan ditemukannya 5 Genus dari suku tersebut. Hutching et all, (2008) mengatakan bahwa habitat Faviidae lebih sering ditemukan pada ekosistem di Zona Intertidal dan daerah karang tepi pada suatu garis pantai, sehingga suku ini dapat ditemukan pada setiap titik pengamatan pada Zona Intertidal di Kawasan Wisata Pantai Kecamatan Tanjungsari, Gunungkidul. Sedangkan, genus yang mendominasi dari seluruh titik pengamatan pada Zona Intertidal di Kawasan Wisata Pantai Kecamatan Tanjungsari, Gunungkidul adalah Montipora.

Tutupan terumbu karang di dominasi oleh Genus Montipora, hal ini disebabkan karena Montipora merupakan coral spawner, dalam Luthfi (2018), Heyward et all (1985) mengatakan Genus Montipora memiliki sstem reproduksi secara seksual dengan mode spawner atau melepaskan telur dan sperma secara bersamaaan, sehingga akan terjadi pembuahan dalam waktu kurang dari 24 jam. Setiap polyps akan menghasilkan 11 telur dalam 3 hari dan dalam waktu 3-7 hari akan terbentuk planula yang nantinya akan meempel pada substrat yang tepat. Hal tersebut menyebabkan melimpahnya Genus Montipora karena proses reproduki yang tidak memakan waktu lama dan menghasilkan banyak calon coral dalam sekali pembuahan.

Dari data yang dihasilkan Indeks Keanekaragaman Genus coral pada Zona Intertidal di Kawasan Wisata Pantai Kcamatan Tanjungsar, Gunungkidul berada pada tingkatan sedang dengan nilai 1,58, dapat dilihat pada Tabel 4.2. Setiap titik pengamatan memiliki nilai indeks yang berbeda, dapat dilihat pada

Tabel 4.2. Setiap titik pengamatan memiliki perbedaan nilai H’, Pantai Nglolang dan Pantai Sanglen memiliki keanekaragaman tingkat rendah, sedangkan titik pengamatan lainya memiliki indeks keanekaragaman tingkat sedang, dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Indeks Keanekaragaman Genus coral No. Titik Pengamatan Kekayaan/Jumlah

Genus Indeks Keanekaragaman Shannon Weiner (H’) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pantai Drini Pantai Sepanjang Pantai Sanglen Pantai Nglolang Pantai Watukodok Zona Transisi Pantai Nglolang dan Sepanjang 10 6 3 5 9 8 1,52 1,51 0,70 0,42 1,57 1,51 Kecamatan Tanjungsari 12 1,58

Keterangan :H’ < 1 maka keanekaragaman rendah 1,0 < H’< 3 maka keanekaragaman sedang H’ > 3 maka keanakeragaman tinggi

Perbedaan nilai indeks keankearagaman tidak berbanding lurus dengan jumlah genus yang ditemukan pada setiap titik pengamatan, hal itu disebabkan karena perbedaan kemelimpahan suatu genus yang menempati daerah tersebut. perbedaan genus yang ditemukanpun berbeda. Hal ini juga dapat disebabkan oleh struktur pantai atau zona intertidal, Pantai Sanglen dan Pantai Sepanjang memiliki struktur pantai yang lebih tinggi dibanding dengan pantai lainya dilihat berdasarkan waktu surut tiba memiliki substrat keras dan sedikit bertanah sehingga banyak ditumbuhi oleh seaweed. Dimana struktur pantai

akan mempengaruhi substrat yang ada, karena kecocokan substrat akan sangat mempengaruhi kelimpahan coral pada suatu pantai.

B. Kondisi dan Faktor yang Mempengaruhi Keanekaragaman Genus Coral pada Zona Intertidal di Kawasan Pantai Kecamatan Tanjungsari, Gunungkidul

Kondisi Keanekaragaman Genus Coral pada Zona Intertidal di Kawasan Pantai Kecamatan Tanjungsari, Gunungkidul

Kondisi coral pada zona Intertidal di kawasan pantai Kecamatan Tanjungsari tidak seluruhnya memiliki kondisi yang baik. Ada beberapa kerusakan baik yang disebabkan secara alamiah ataupun disebabkan manusia Kerusakan yang terjadi diantaranya Bleaching (pemutihan jaringan coral), Tissue loss-Predation (PRD), Tissue loss-Non Predation (Skeletal Eroding Band), Explainend Growth Anomalies (EGA) dan Coloured Band Diseases (CBD) (Gambar 4.2).

A B C

\

E D

Gambar 4.3Kondisi Kerusakan coral : A) PRD Acrpora by an Echinodermata, B) Goniastrea CBD, C) Australogyra Bleaching, D) Acropora Skeletal Eroding Band, E) Favites (EGA).

Faktor yang Mempengaruhi Kerusakan Keanekaragaman Genus Coral pada Zona Intertidal di Kawasan Pantai Kecamatan Tanjungsari, Gunungkidul

Peningkatan kerusakan coral setiap tahunya terjadi secara global, hal tersebut terjadi karena pengaruh dari pemanasan global, penurunan kualitas air dan eksploitasi berlebih. Kerusakan tidak hanya berdampak pada spesies coral tetapi berdampak pada keseluruhan ekosistem terumbu karang (Coral Reefs). Dampaknya akan terjadi secara langsung terhadap keanekaragaman komunitas yang ada dalam ekosistem terumbu karang (Coral Reefs) (Beenden et al, 2008). Belum adanya pengelolaan dan pemanfaatan coral secara maksimal sehingga terdapat coral yang kondisinya tidak baik.

Faktor Alam

Faktor alam merupakan pemegang peran penting dalam keberlangsungan coral. Bleaching (pemutihan) adalah salah satu kerusakan yang disebabkan karena adanya perubahan suhu air laut karena dampak dari pemanasan global, dapat dilihat pada Gambar 4.2. Terlepasnya coral oleh gelombang dan arus tinggi dari dasar laut menyebabkan terjadi Tissue loss-Non Predation (Skeletal Eroding Band) dalam bentuk patahan coral yang tersebar di bibir pantai pada setiap titik pengamatan. Kegiatan predasi yang terjadi di dalam ekosistem terumbu karang (Coral Reefs) yang dilakukan beberapa