EFEK PEMBERIAN SEDIAAN PATIKAN KEBO (EUPHORBIA HIRTA L)

TERHADAP SKOR PERLUKAAN DAN GAMBARAN

HISTOPATOLOGIK SEKUM SERTA PERTAMBAHAN BOBOT HIDUP

PADA AYAM YANG DIINFEKSI DENGAN EIMERIA TENELLA

APRIL H.WARDHANA1, NURMAWATI2 , RAHMAWENI2dan C.B. JATMIKO2 1Balai Penelitian Veteriner PO. Box 151, Bogor 16114

2

Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

ABSTRACT

The Effect of “Patikan Kebo” (Euphorbia Hirta L) Preparations on Injured and Histopatologyc Caecum Scoring and Improvement of Weight of Chicken Infected with Eimeria Tenella.

“Patikan kebo” (Euphorbia hirta L) is a medicinal plant mostly used to treat gastro-intestinal track empirically. The aim of this study was to determine the effect of “patikan kebo” (Euphorbia hirta L) preparations on injured and histopatologyc caecum scoring and improvement of weight of chicken infected with Eimeria tenella. Thirty six Hubbard strain broiler chicken raised from one-day-old until three-week-old were used for this study. A total of 5.000 oocyst of E. tenella were infected into each chicken and the dose of Euphorbia hirta L was 500 mg/Kg Wb. Treatment was carried out for 7 days after 12 hours infection. A completely randomized design was used and divided randomly into 4 groups: P 0 (control), P I (distillation treatment), P II (infusion treatment) and P III (extract treatment). Data of injured and histopatologyc caecum scoring were tested by Cruscall Wallis and then data of improvement of weight was analyzed by ANOVA. The results indicated that distillation, infusion and extract preparations of Euphorbia hirta L was not significant different on injured and histopatologyc caecum scoring and improvement of weight of chicken (p>0,05) but significant different compared to control group (p<0,05).

Key words: Eimeria tenella, Euphorbia hirta L, caecum, weight body

PENDAHULUAN

Koksidiosis atau berak darah adalah salah satu penyakit protozoa unggas yang masih menjadi masalah di kalangan peternak. Penyakit ini bersifat hospes

spesifik yaitu setiap induk semang mempunyai spesies

agen penyakit tertentu dan pada ayam agen penyakit yang paling patogen adalah Eimeria tenella (SOULSBY, 1988). Pendapat ini didukung oleh SALFINA et al. (1992) dan SUPRIHATI et al. (1996) yang menyebutkan bahwa penyakit parasit yang angka kejadiannya cukup tinggi dan masih menjadi masalah pada peternakan unggas adalah koksidiosis.

Eimeria tenella menyerang saluran pencernaan

ayam di usus buntu (sekum). Unggas yang terserang akan menunjukkan tanda-tanda patologi anatomi yang menonjol yaitu adanya perdarahan sekum dengan timbulnya perkejuan yang mengeras serta terjadi pembengkakan dan pecahnya sekum, sehingga dapat berakibat kematian. Ayam juga akan mengalami penurunan bobot hidup, penurunan efisiensi pakan dan terlambatnya produksi telur (SOULSBY, 1988).

Dalam usaha pencegahan dan pengobatan penyakit ini, para peternak cenderung menggunakan suatu obat secara terus menerus bahkan dalam jangka waktu yang lama tanpa memperhitungkan kemungkinan terjadinya

pengaruh negatif seperti keracunan, penurunan bobot hidup dan produksi telur. Penggunaan antikoksidia dilaporkan dapat menimbulkan residu pada daging dan telur yang berakibat buruk bagi konsumen (TARMUDJI, 1984). Kondisi perekonomian yang belum stabil semakin membuat harga obat paten fluktuatif sehingga sulit dijangkau oleh peternak. Oleh karena itu, perlu kiranya dicari obat alternatif yang bersifat mematikan agen penyakit namun tidak menimbulkan residu dan terjangkau oleh peternak misalnya memanfaatkan tanaman obat.

Tanaman patikan kebo (Euphorbia hirta L) adalah salah satu tanaman obat yang secara empiris digunakan untuk menyembuhkan gangguan pencernaan, enterik trikomonas, tipus abdominal, disentri basiler, diare, radang usus dan (SHOWU, 1979; HEYNE, 1987; WIJAYAKUSUMA et al., 1996). DUEZ et al. (1991) menyatakan bahwa ekstrak tanaman patikan kebo bersifat sitotoksitas terhadap Amoeba (parasitisid) sedangkan LANHERS et al. (1990) menyebutkan bahwa tanaman ini bersifat sedatif dan efektif untuk disentri karena Shigella sp . Pendapat di atas sesuai dengan GALVEZ et al. (1993) dan LORENTE et al. (1993) yang melaporkan bahwa beberapa jenis alkaloid yang terkandung dalam tanaman ini bersifat antidiare.

_____________________________________________________________________________________________ Keberadaan tanaman patikan kebo yang banyak

dijumpai di sawah-sawah dan tempat terbuka sangat potensial apabila dimanfaatkan sebagai salah satu tanaman berkhasiat obat bagi kepentingan kesehatan baik untuk hewan ternak atau manusia.

MATERI DAN METODE

Hewan Percobaan

Hewan percobaan yang digunakan adalah ayam pedaging jenis Hubbard jantan sebanyak 36 ekor dengan bobot hidup rata-rata 700 gram. Ayam-ayam tersebut dipelihara mulai umur satu hari dan diberi pakan ayam pedaging tanpa koksidiostat yang diperoleh dari poultry shop di Surabaya.

Persiapan kandang

Kandang yang digunakan dalam penelitian ini ada dua bentuk, yaitu bentuk indukan dan bentuk baterai yang masing-masing dilengkapi dengan tempat pakan dan minum. Kandang indukan berukuran 3 x 3 meter dan sebelum diisi dengan ayam, didesinfeksi serta difumigasi dengan kalium permanganat (KMnO4 ) dan larutan formalin 40% dengan perbandingan 1 : 2. Setelah berumur dua minggu, ayam dipindahkan ke kandang baterai berukuran 40 x 40 x 30 cm. Ayam dipelihara sampai umur tiga minggu, untuk selanjutnya diinfeksi dengan E. tenella.

Isolasi dan Sporulasi Ookista E. tenella

Ookista E. tenella diperoleh dari Laboratorium Entomologi dan Protozoologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Ookista ini ditambah dengan kalium bikromat (K2Cr2O7) dengan konsentrasi 2,5% dan dieramkan pada suhu kamar selama kurang lebih 3 hari dengan tutup cawan petri sedikit terbuka (LEVINE, 1995). Tiga hari kemudian diperkirakan sudah terjadi sporulasi secara sempurna (SALFINA et al., 1992).

Penentuan dosis sediaan patikan kebo

Menurut LANHERS et al. (1990), dosis patikan kebo yang digunakan untuk pengobatan berkisar 12,5 sampai 800 mg/kg bobot hidup. Berdasarkan literatur tersebut, maka pada penelitian ini digunakan dosis 500 mg/kg bobot hidup.

Tanaman patikan kebo dengan bobot basah 100 g adalah setara dengan 20 g bobot kering. Ayam yang

digunakan mempunyai bobot hidup rata-rata 700 g. Jadi dosis yang diberikan sebesar (700:1000) x 500 = 350 mg/bobot kering yang setara dengan (100:20) x 350 = 1.750 mg/bobot basah sehingga tiap ekor ayam mendapatkan terapi tanaman patikan kebo sebanyak 1.750 mg dalam bentuk segar.

Pengolahan tanaman patikan kebo

Bagian tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh herba dengan kriteria tidak terlalu muda dan tidak kering. Tanaman ini dikumpulkan dari Kecamatan Gubeng, Surabaya, setiap hari selama masa perlakuan berlangsung. Tanaman ini diolah menjadi tiga bentuk sediaan, yaitu perasan, infusa dan ekstrak.

Perasan

Tanaman patikan kebo segar sebanyak 15,75 g (1,75 g x 9 ekor x 1 hari) dicuci bersih, dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam cawan porselin untuk ditumbuk sampai lumat. Hasil tumbukan ditambahkan akuades steril sebanyak 22,5 ml, kemudian diperas dan disaring serta ditampung dalam gelas ukur (WIJAYAKUSUMA et

al., 1996).

Infusa

Tanaman patikan kebo segar sebanyak 15,75 g (1,75 g x 9 ekor x 1 hari) dicuci bersih, dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam gelas piala yang telah berisi 157,5 ml air, selanjutnya dipanaskan dalam penangas air selama 15 menit terhitung pada suhu 90o C sambil sesekali diaduk. Hasil infusa disaring dan ditampung dalam labu Erlenmeyer (ANONIMUS, 1979).

Ekstrak

Tanaman patikan kebo segar sebanyak 110,25 g (1,75 g x 9 ekor x 7 hari) dicuci bersih, diangin-anginkan tanpa terkena sinar matahari langsung kemudian digiling hingga menjadi serbuk. Sebanyak 2 liter alkohol 96% digunakan sebagai pelarut dan dimasukkan ke dalam mesin pengocok. Hasil kocokan disaring dan dilakukan proses ekstraksi.

Perlakuan

Ayam yang telah berumur tiga minggu diinfeksi dengan 5.000 ookista E. tenella yang telah bersposrulasi secara oral menggunakan spuit kaca berjarum tumpul (SUPRIHATI et al., 1996). Setelah itu dilakukan pengacakan menjadi empat kelompok perlakuan dengan

ulangan 9 ekor yaitu: kelompok kontrol (P0) perlakuan dengan pemberian akuades steril, kelompok I (PI): perlakuan dengan pemberian perasan tanaman patikan kebo, kelompok II (PII): perlakuan dengan pemberian infusa tanaman patikan kebo, kelompok III (PIII): perlakuan dengan pemberian ekstrak tanaman patikan kebo.

Pemeriksaan

Pemeriksaan nilai skor perlukaan dan gambaran histopatologik sekum berdasarkan JOHNSON dan REID (1970). Pemeriksaan bobot hidup diperoleh dengan cara penimbangan. Pertambahan bobot hidup ayam adalah selisih bobot hidup tujuh hari pasca infeksi dan bobot badan ayam saat dilakukan infeksi.

Rancangan percobaan dan analisis data

Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL) dengan sumber keragaman berupa bentuk sediaan tanaman patikan kebo. Data skor perlukaan dan gambaran histopatologi sekum dianalisis dengan uji Kruskal Walls. Jika terdapat perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan uji Z (SIEGEL, 1990). Data bobot hidup dianalisis dengan ANOVA yang dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 5% (ROBERT dan JAMES, 1993).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dosis infeksi, daya kekebalan dan umur inang merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap derajat keparahan serangan penyakit berak darah (TRIANDARWATI, 1991). Ayam umur tiga minggu dilaporkan lebih peka daripada anak ayam umur sehari karena pada ayam yang lebih muda mempunyai eksitasi yang kurang baik akibat lemahnya dinding tembolok dan gerakan lambung otot sehingga pemecahan dinding ookista kurang sempurna. Selain itu, konsentrasi enzim tripsin yang dihasilkan juga kurang optimal. Keadaan ini berbeda dengan ayam berumur tiga minggu yang eksitasinya telah sempurna, sehingga E. tenella akan berkembang lebih baik (DORAN dan FARR dalam ASHADI, 1979). Oleh karena itu dalam penelitian ini digunakan ayam umur tiga minggu dengan harapan jumlah sel-sel epitel yang diinfeksi juga lebih banyak.

Pada kelompok kontrol, berak darah terjadi pada hari kelima pascainfeksi (66,67%) dan total kejadian berak darah ada pada hari keenam sampai ke tujuh (100%). Kejadian ini sesuai dengan pendapat LEVINE (1995) yang menyatakan bahwa perdarahan terjadi pada hari kelima dan keenam pascainfeksi dan puncaknya terjadi pada hari ke tujuh sehingga pada penelitian ini terapi dilakukan selama satu minggu. Gejala berak

darah ini terjadi akibat skizon generasi dua membesar dan pecah mengeluarkan merozoit generasi dua. Keluarnya merozoit menyebabkan kerusakan sel epitel sekum yang disertai perdarahan.

Gejala berak darah juga terjadi pada kelompok perlakuan bentuk sediaan perasan (P I), infusa (P II), dan ekstrak (P III) namun tidak separah pada kelompok kontrol, terutama nafsu makan yang masih baik. Berak darah terjadi pada hari ketujuh dengan persentase yang berbeda-beda yaitu P I (50%), P II (33,3%) dan P III (33,3%). Bukti ini menunjukkan bahwa pemberian tanaman patikan kebo cukup mampu untuk mengurangi terjadinya berak darah.

Skor perlukaan dan gambaran histopatologik sekum Ketahanan terhadap infeksi Eimeria tenella dapat diukur dengan melihat skor perlukaan dan gambaran histopatologik sekum serta pertambahan bobot hidup (LONG, 1980). Pernyataan di atas sesuai dengan pendapat RESSANG (1984) yang menyebutkan bahwa gambaran patologik yang khas pada unggas yang menderita berak darah adalah pembengkakan kantong sekum karena berisi gumpalan darah dan adanya luka-luka pada dinding sekum. Kasus berak darah sub akut pada ayam akan menunjukkan gejala: pucat, sayap menggantung, lesu, penurunan nafsu makan yang diikuti dengan penurunan bobot hidup (KOTPAL, 1980; URQUHART et al., 1994).

Skor perlukaan sekum pada kelompok kontrol yang tertinggi adalah + 4 dan terendah +2 yang mengindikasikan adanya pembengkakan sekum dengan dinding sekum yang sangat merentang dan berisi bekuan darah atau telah terjadi proses pengapuran dengan daerah luka sangat luas. Kelompok perlakuan (P I, P II dan PIII) mempunyai skor tertinggi +3 dan terendah +1 yang mengindikasikan adanya bintik merah (ptechia) yang tersebar luas tetapi dinding sekum tidak mengalami penebalan dan isi sekum normal.

Hasil analisis skor perlukaan sekum menunjukkan tidak adanya perbedaan antara kelompok perlakuan PI, PII dan PIII (P>0,05) tetapi menunjukkan perbedaan yang nyata jika dibandingkan dengan kelompok kontrol (P<0,05) (Tabel 1). Hasil ini membuktikan bahwa selama proses pembuatan bentuk sediaan diduga zat-zat yang terkandung dalam tanaman tersebut masih aktif dan tidak rusak.

Selama pengamatan dijumpai ayam-ayam yang tidak menunjukkan gejala klinis tetapi setelah dibedah ditemukan adanya perlukaan pada sekumnya. Kelainan ini sesuai dengan pendapat LONG (1980) yang menyatakan bahwa sedikitnya ada tiga jenis kekebalan terhadap E. tenella yaitu a) ayam mungkin kebal secara total terhadap parasit dan tidak terjadi perkembangan dari parasit; b) ayam mempunyai kekebalan pada derajat tertentu dan ookista E. tenella mampu

_____________________________________________________________________________________________ menyelesaikan siklus hidupnya tetapi tidak terjadi

perlukaan di sekum dan c) ayam tidak menunjukkan gejala klinis tetapi terjadi perlukaan pada sekumnya. Tabel 1. Nilai rata-rata dan simpangan baku skor perlukaan

sekum ayam yang diobati dengan tanaman patikan kebo dalam berbagai bentuk sediaan

Perlakuan Rata-rata dan simpangan baku P 0 P I P II P III 3,56 ± 0,53 a 2,33 ± 0,71 b 2,11 ± 0,78 b 1,89 ± 0,34 b

Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (P<0,05)

Hasil analisis terhadap skor gambaran histopatologik sekum menunjukkan tidak adanya perbedaan yang bermakna diantara kelompok perlakuan PI, PII dan P III (P>0,05) tetapi berbeda dengan kelompok kontrol (P 0) (P<0,05). Perbedaan ini dapat dilihat pada Tabel 2. Persaamaan hasil dari ketiga perlakuan di atas (PI, P II dan P III) diduga karena terdapat bahan aktif yang serupa.

Tabel 2. Nilai rata-rata dan simpangan baku skor gambaran histopatologik sekum ayam yang diobati dengan tanaman patikan kebo dalam berbagai bentuk sediaan

Perlakuan Rata-rata dan simpangan baku P 0 P I P II P III 29,720 ± 5,363 a 17,055 ± 9,312 b 5,220 ± 9,176 b 12,000 ± 7,723 b

Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (P<0,05).

Gambaran histopatologik pada kelompok kontrol mengindikasikan adanya perdarahan, degenarasi dan nekrosis sel serta keradangan sehingga tergolong pada katagori ke 3. Kondisi ini diduga karena adanya perkembangan parasit di dalam sel tersebut yang diikuti dengan timbulnya sel-sel radang. Gambaran histopatologik pada kelompok PI, P II dan P III juga menunjukkan adanya degenerasi, nekrosis sel dan keradangan tetapi sangat jarang dijumpai adanya perdarahan sehingga masuk dalam kataogeri skor 2.

Kandungan patikan kebo yang diduga berpengaruh terhadap skor perlukaan dan gambaran histopatologik sekum adalah asam elogik yang berkhasiat mencegah perdarahan (hemostatik), Diterpenoid dan Triterpenoid yang berkhasiat sebagai anti radang. Selain itu, kandungan flavonoid tanaman ini diduga mampu memperbaiki kerapuhan kapiler dan bersifat anti radang

(IKAN, 1968; MARTINDALLE, 1989; SCHUNACK et al., 1990).

Ayam yang digunakan pada penelitian ini belum pernah terserang koksidiosis sehingga pada saat infeksi belum timbul suatu kekebalan yang bersifat spesifik (spesific acquired immunity) terhadap infeksi E. tenella sehingga yang berperan adalah kekebalan alam non spesifik (natural immunity) yang tingkat imunitasnya dapat berbeda-beda pada setiap ayam meskipun berasal dari galur yang sama (GIAMBRON, 1984). Pernyataan ini sesuai dengan hasil yang diperoleh pada penelitian ini yaitu adanya skor gambaran histopatologik yang bervariasi dalam suatu kelompok perlakuan.

Pertambahan bobot hidup

Ayam yang terserang berak darah akan menjadi lemah, diare dan pucat sehingga terjadi penurunan nafsu makan dan minum. Kondisi ini diperparah dengan adanya perlukaan dan keradangan usus sehingga semakin menghambat proses absorsi zat-zat makanan dan mengakibatkan penurunan berat badan. Apabila keadaan ini berlanjut maka akan menyebabkan dehidrasi, emasiasi (kekurusan) dan diikuti kematian. Oleh karena itu, pertambahan berat badan dapat dijadikan salah satu faktor untuk mengetahui ketahanan inang dalam menghadapi serangan penyakit berak darah.

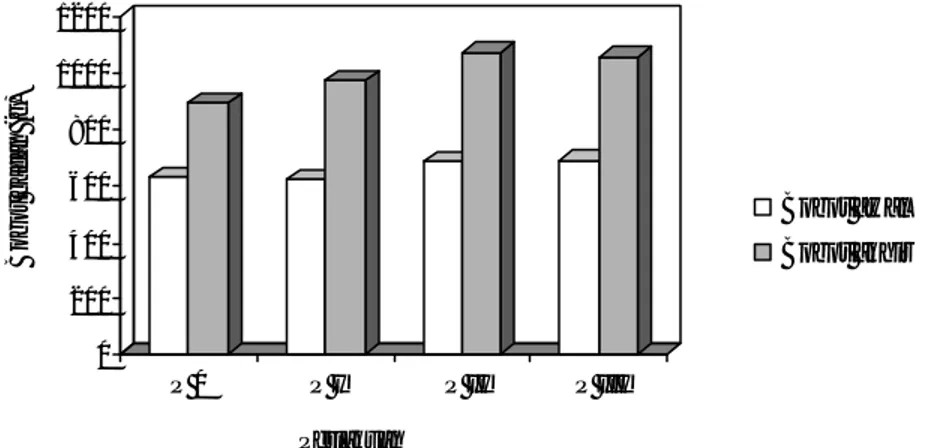

Hasil penelitian terhadap pertambahan bobot hidup menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna (P<0,05) tetapi tidak menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna diantara perlakuan PI, PII dan P III (P>0,05). Hasil ini membuktikan bahwa pemberian tanaman patikan kebo secara oral diduga dapat berpengaruh terhadap pertambahan bobot hidup ayam yang terserang berak darah ( Tabel 3, Gambar 1).

Kandungan yang diduga berpengaruh pada pertumbuhan bobot hidup adalah quercitrin, diterpenoid, triterpenoid dan flavonoid. Quercitrin pada tanaman patikan kebo akan melemahkan gerakan-gerakan usus tetapi tidak mengubah transport cairan di dalam mukosa usus. Kandungan quercetin dalam quercitrin akan menambah jumlah cairan yang diabsorbsi oleh mukosa usus sehingga terjadinya diare dapat dicegah dan ayam tidak mengalami dehidrasi (GALVEZ et al., 1993). Diterpenoid, triterpenoid dan flavonoid yang berkhasiat sebagai anti radang akan memperbaiki kerusakan sel-sel epitel mukosa usus sehingga penyerapan zat-zat makanan menjadi lebih baik (IKAN, 1968). Menurut LANHERS et al. (1990) bahwa ekstrak tanaman patikan kebo bersifat sedatif, antistress dan tidak bersifat toksik. Keadaan stress pada ayam sangat berpengaruh terhadap pertambahan bobot hidup.

Tabel 3. Nilai rata-rata dan simpangan baku pertambahan bobot hidup pada ayam yang diobati dengan tanaman patikan kebo dalam berbagai bentuk sediaan

Perlakuan Rata-rata dan simpangan baku P 0 P I P II P III 260 ± 76,69 a 348 ± 74,74 b 378 ± 43,72 b 384 ± 68,58 b

Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (P<0,05)

Zat-zat yang terkandung di dalam patikan kebo diduga bekerja secara sinergis sehingga gejala klinis berak darah dapat diminimalkan. Ayam yang diterapi dengan tanaman patikan kebo akan menyerap zat nutrisi yang lebih baik dibandingkan dengan kontrol sehingga berpengaruh terhadap pertambahan bobot hidup dan perbaikan kerusakan sel-sel epitel. Menurut ANSEL (1989) bahwa faktor - faktor yang mempengaruhi penetrasi obat yang diberikan secara oral yaitu sifat fisika dan kimiawi suatu zat, bahan farmasetik dan karakteristik bentuk sediaan, faktor fisiologis dan

kondisi tubuh. Adanya persamaan hasil antara kelompok perlakuan P I, P II dan P III mengindikasikan bahwa zat aktif dalam patikan kebo bersifat termostabil, yaitu tidak rusak oleh pemanasan, tahan asam dan larut dalam alkohol

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian tanaman patikan kebo dalam bentuk sediaan perasan, infusa dan ekstraksi diduga dapat meningkatkan memperbaiki sel-sel epitel dan mencegah terjadinya berak darah dan diare yang lebih parah sehingga penyerapan zat-zat nutrisi berjalan lebih baik. Bentuk sediaan yang digunakan pada penelitian ini tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna terhadap skor perlukaan dan gambaran hsitopatologik sekum serta pertambahan bobot hidup. Walaupun terjadi perbedaan yang bermakna antara kontrol dan kelompok perlakuan namun perlu diteliti lebih lanjut tentang dosis optimal dan lama waktu pengobatannya dilanjutkan dengan uji toksisitas, farmakodinamik dan farmakinetik. 0 200 400 600 800 1000 1200 Bobot badan (g) P 0 P I P II P III Perlakuan Bobot awal Bobot akhir

Gambar 1. Pertambahan bobot hidup ayam penderita berak darah yang diobati dengan tanaman patikan kebo dalam berbagai bentuk sediaan

_____________________________________________________________________________________________ DAFTAR PUSTAKA

ANONIMUs, 1979. Materia Medika Indonesia III. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.

ANSEL, H.C. 1989. Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi. Edisi 4. Universitas Indonesia. Jakarta.

ASHADI, G. 1979. Pengebalan Aktif terhadap Koksidiosis Sekum pada Anak Ayam di Indonesia. Disertasi. Fakultas Kedokteran Hewan. IPB. Bogor.

DUEZ, P., A. LIVADITIS, P. I. EVISSON, P., M.SAWADOYO, AND M. HANOCQ. 1991. Use of An Amoeba spp Model for in vitro Cytotoxicity Testing in Phytochemical Research Application to Euphorbia hirta Extract. J. Ethopharmacol. 34 (2-3): 235-246.

EVANS, W.C. 1989. Trease and Evans Pharmacognosy Basis of Therapeutics. 4th Ed. W.B. Saunders. Bailliere. London.

GALVES, J., M. C. CRESPO, J. JIMENEZ, A. SUAREZ, AND A. ZARZUELO. 1993. Antidiarrhoea activity quercitin in mice and rats. J. Pharm. Pharmacol. 45 (2) : 257-259. GIAMBRON, J.J. 1984. Development of cell mediated

immunity and resistance to clinical coccidiosis infection in chickens selected for resistance and suspectibility to Eimeria tenella. Pault. Sci. 63: 2162-2166.

HEYNE, K. 1987. Tumbuhan Berguna II. Badan Litbang Departemen Kehutanan. Yayasan Sarana Waru Jaya. Jakarta.

IKAN, R. 1968. Natural Product A Laboratory Basic. Academic Press. Londo. New York. San Francisco. JOHNSON, J AND W. M. REID. 1970. Anticoccidial Drug:

Lesion Scoring Techniques in Batery and Floor Pen Experiment With Chickens. Exp. Parasitol. 28: 30-36. KOTPAL, R. L. 1980. Protozoa A Text Book for College and

University Students. 10th Ed. Department of Zoology Meerut College. 171-176.

LANHERS, M.C., J. FLEURENTIN, P, CABALIAN, A. ROLLAND, AND J. M. PELT. 1990. Behavioral effects of Euphorbia hirta Linn: Sedative and anxiolytic properties; J. Ethnopharmacol. London.

LEVINE, N.D. 1995. Veterinary Protozoology. Iowa State University Press. Ames, Iowa, USA.

LONG, P. L. 1980. Eimeria tenella: Clinical effectsin partially immun and susceptible chicken. Poult. Sci. 59: 2221-2224.

LORENTE, M.D., M.A. OCETE, J. JIMINEZ, J. GALVEZ, A. ZARZEULO, AND M.E. CRESPO. 1993. Antidiarrhoea activity of Euphorbia hirta extract and isolation of an active flavonoid constituent. Plant.Med. 59 (4): 333-336.

MARTINDALLE, L. 1989. The Extra Pharmacopoeia. 19th Ed. The Pharmaceutical Press. London.

RESSANG. 1984. Patologi Khusus Veteriner. Edisi II. Team Leader IFAD Project. Bali Cattle Disease Investigation Unit. Denpasar.

ROBERT, G. D. S. dan JAMES, H. T. 1993. Prinsip dan

Prosedur Statistika Suatu Pendekatan Biometrik. PT.

Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

SALFINA., A. HAMDAN, dan TARMUDJI. 1992. Koksidiosis Pada Ayam Buras di Kalimantan Selatan. Penyakit

Hewan 24 (43): 23-25.

SHOWU-SAN, L. 1979. Chinese Pharmaceutical Research. Hongkong.

SOULSBY, E.J.L. 1988. Helminth, Artropod and Protozoo of

Domesticated Animals. 7th Ed. William Clowes Ltd. London.

SUPRIHATI, E., N.D.R. LASTUTI., M. YUNUS., KISMIYATI., dan MUFASIRIN. 1996. Efektivitas Vaksin Koksivet Iradiasi Pencegahan Koksidiosis Pada Ayam Pedaging Berdasarkan Nilai Perlukaan Usus. Lembaga Penelitian Universitas Airlangga. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Universitas Airlangga. Surabaya.

TARMUDJI. 1984. Efek khronik sulfaquinoxaline (Noxal) pada ayam, gambaran klinik dan patologik. Penyakit Hewan 16 (27): 148-151.

TRIANDARWATI, B.S. 1991. Gambaran Histopatologi Sekum Ayam Pedaging Akibat Infeksi Eimeria tenella. Fakultas Kedokteran Hewan. Universitas Airlangga. Surabaya.

URQUHART, G. M., ARMOUR, J., DUNCAN, J.L., DUNN, A. M . dan JENNINGS, F. W. 1994. Veterinary Parasitology. Department of Veterinary Parasitology. The Faculty of Veterinary Medicine. The University of Glassgow, Scotland. 217-275.

WIJAYAKUSUMA, H., D. SETIAWAN, A. S. WIRIAN, dan W. WIBOWO. 1996. Tanaman Obat Berkhasiat di Indonesia. Edisi V. Pustaka Kartini. Jakarta.

DISKUSI

Pertanyaan

1. Apakah di dalam proses ekstraksi masih mengandung alkohol?

2. Konsentrasi perasan, ifusa dan ekstrak tidak sama, bagaimana menjelaskan hasilnya?. Seharusnya konsentrasi sama atau pakai satu cara persiapan ekstrak tetapi berbeda konsentrasi?.

3. Persentase yang tertera dalam makalah ditinjau dari segi apa? Jumlah tingkat ayam yang diare atau tingkat beratnya diare?

4. Bagaimana membandingkan sediaan patikan kebo dengan konsentrasi yang berbeda?

Jawab

1. Diduga di dalam hasil proses ekstraksi alcohol sudah tidak mengandung alkohol. Semua pelarut alkohol sudah menguap saat proses ekstraksi. Hasil ini bisa dilihat dari hasil ekstrak yang berbentuk pasta dan bukan cair.

2. Di dalam penelitian ini ditujukan untuk membandingkan bentuk sediaan yang efektif untuk memperbaiki

kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalam usus buntu (sekum) pada ayam pascainfeksi Eimeria tenella. Jadi dosis yang digunakan adalah sama yaitu 500mg/Kg BB tetapi dengan pengolahan yang berbeda-beda yaitu secara perasan (P I), infusa (P II) dan ekstrak.(P III) Metode yang diuji pada penelitian ini adalah metode standar untuk perasan, infusa dan ekstrak. Jika dalam hasil penelitian ini tidak terdapat perbedaan dalam metode pengolahannya maka metode yang termudah yang disarankan untuk diaplikasikan. Pada penelitian ini terbukti bahwa tidak ada perbedaan antara bentuk sediaan perasan, infusa dan ekstrak sehingga metode perasan dapat disarankan untuk diaplikasikan di lapangan karena mudah cara penyajiannya.

3. Presentase tersebut menjelaskan tentang kejadian berak darah yang terjadi pada masing-masing kelompok perlakuan. “Berak darah terjadi pada hari ke tujuh dengan presentase yang berbeda-beda yaitu P I (50%), P II (33,3%) dan P III (33,3%).

4. Dosis yang digunakan dalam bentuk sediaan perasan, infusa dan ekstrak adalah sama yaitu 500 mg/Kg BB (lihat materi metode). Bentuk sediaan infusa dan perasan dibuat setiap hari selama pengobatan sehingga dosisnya dikalikan satu hari (1,75 g x 9 ekor x 1 hari = 15,75 g). Bentuk sediaan dibuat sekaligus yaitu 7 hari sehingga diperoleh hasil 110,25 g (1,75 g x 9 ekor x 7 hari). Jadi d osis yang digunakan adalah sama tetapi diolah dengan berbagai metode standar untuk memperoleh metode yang paling mudah diaplikasikan di lapangan tetapi masih efektif