IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Kondisi Geografis Kabupaten Bekasi

dan Sekitarnya

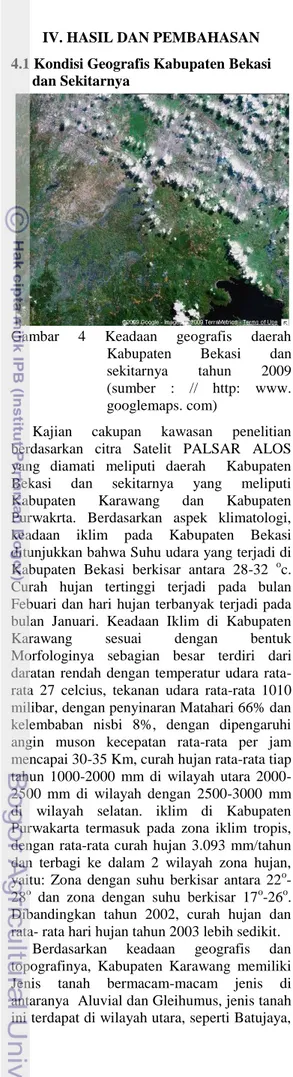

Gambar 4 Keadaan geografis daerah Kabupaten Bekasi dan sekitarnya tahun 2009 (sumber : // http: www. googlemaps. com)

Kajian cakupan kawasan penelitian berdasarkan citra Satelit PALSAR ALOS yang diamati meliputi daerah Kabupaten Bekasi dan sekitarnya yang meliputi Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakrta. Berdasarkan aspek klimatologi, keadaan iklim pada Kabupaten Bekasi ditunjukkan bahwa Suhu udara yang terjadi di Kabupaten Bekasi berkisar antara 28-32 oc. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Febuari dan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari. Keadaan Iklim di Kabupaten Karawang sesuai dengan bentuk Morfologinya sebagian besar terdiri dari daratan rendah dengan temperatur udara rata-rata 27 celcius, tekanan udara rata-rata-rata-rata 1010 milibar, dengan penyinaran Matahari 66% dan kelembaban nisbi 8%, dengan dipengaruhi angin muson kecepatan rata-rata per jam mencapai 30-35 Km, curah hujan rata-rata tiap tahun 1000-2000 mm di wilayah utara 2000-2500 mm di wilayah dengan 2000-2500-3000 mm di wilayah selatan. iklim di Kabupaten Purwakarta termasuk pada zona iklim tropis, dengan rata-rata curah hujan 3.093 mm/tahun dan terbagi ke dalam 2 wilayah zona hujan, yaitu: Zona dengan suhu berkisar antara 22o -28o dan zona dengan suhu berkisar 17o-26o. Dibandingkan tahun 2002, curah hujan dan rata- rata hari hujan tahun 2003 lebih sedikit.

Berdasarkan keadaan geografis dan topografinya, Kabupaten Karawang memiliki Jenis tanah bermacam-macam jenis di antaranya Aluvial dan Gleihumus, jenis tanah

Telagasari, Rawamerta, Cilamaya, Jatisari, Karawang dan di sepanjang sungai Citarum. Glumusol, jenis tanah ini terdapat di wilayah selatan seperti Pangkalan dan Teluk Jambe. Di Kab. Purwakarta, Zona mata air yang berpengaruh terhadap keseimbangan air permukaan wilayah regional terdapat di Gunung Burangrang, Sanggabuana, Pegunungan Parang, Pasir Kutangandak di Kecamatan Wanayasa dan Pasir Madang di Kecamatan Campaka. Zona air tanah merupakan zona air tanah sedang sampai dangkal, terdapat di wilayah Sungai Cikao Kecamatan Purwakarta, Plered dan Campaka, serta zona air tanah dalam terdapat di wilayah Kecamatan Darangdan dan Wanayasa. Zona air permukaan berupa air sungai dan air genangan. Sungai terbesar yang terdapat di Kabupaten Purwakarta adalah sungai Citarum dan Sungai kecil meliputi Sungai Cikao, Sungai Ciherang dan Sungai Cilamaya. Air genangan yang tedapat di Kabupaten Purwakarta adalah Waduk Ir. H. Juanda dan sebagian Waduk Cirata. Kabupaten Bekasi memiliki Topografi terbagi atas dua bagian, yaitu dataran rendah yang meliputi sebagian wilayah bagian utara dan dataran bergelombang di wilayah bagian selatan.Ketinggian lokasi antara 6 - 115 meter dan kemiringan 0 - 25 %.

4.2 Pengolahan Awal Data Citra PALSAR ALOS

Data awal citra PALSAR ALOS diolah menggunakan software Polsar Pro 4.0 menghasilkan keluaran citra hamburan (scattering) 11, 12, 21, 22 dengan format BIN. Citra 11, 12, 21, 22 menunjukkan jenis polarisasi yaitu 1 untuk H (horizontal) dan 2 untuk V (vertikal). Citra hamburan dapat terlihat pada lampiran 4 dan 5. Selain citra hamburan, hasil keluaran dari Polsar pro juga terdapat citra PauliRGB atau citra sebenarnya berformat bmp. Citra hamburan digunakan lebih lanjut dalam proses estimasi kelembaban tanah. Citra PauliRGB yang belum terkoreksi dan telah terkoreksi secara geometrik dapat terlihat pada lampiran 1, 2, dan 3.

Citra PALSAR ALOS yang digunakan untuk dikoreksi geometrik adalah citra sebenarnya (pauliRGB) dan citra hamburan. Nilai RMS yang dihasilkan berada dibawah nilai 0.5 sehingga tingkat keakuratan hubungan antara titik GCP pada citra yang belum terkoreksi dengan citra yang terkoreksi sangat tinggi. Oleh karena itu, koreksi citra cukup layak untuk dilakukan lebih lanjut.

terlihat pada citra PauliRGB lampiran 1,2, dan 3.

Berdasarkan hasil koreksi geometrik pada citra PauliRGB maka dapat diketahui juga letak goegarfis wilayah cakupan citra yaitu 106o 59’ 36.68’’-107o 22’ 14.21 BT dan 6o 11’ 10.32’’- 6o 42’ 10.91 LS dengan luasan

369501.2 Ha. Penelitian ini dibagi dalam 6 kajian tutupan lahan yaitu, badan air, lahan sawah, lahan sawah bera, lahan terbuka, lahan terbangun, dan lahan bervegetasi yang didapat dari hasil delineasi dari citra AVNIR-2. Citra tutupan lahan AVNIR-2 dapat terlihat pada lampiran 9.

4.3 Pendugaan Koefisien Hamburan Balik (σo)

Seluruh Metode yang digunakan untuk menentukan baik itu koefisien hamburan balik (σo) maupun kelembaban tanah dari citra PALSAR ALOS cocok untuk daerah bare soil

atau daerah yang memiliki kondisi topografi yang relatif datar dengan penutupan lahan oleh tajuk yang kecil. Berdasarkan model Dubois (1995), untuk menentukan nilai konstanta dielektrik dibutuhkan dua jenis koefisien hamburan balik (σo) berdasarkan polarisasinya yaitu σoHH dan σoVV. Kisaran

nilai koefisien hamburan balik σoHH dan σ

o

VV

berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 7 dan Tabel 8. Sedangkan hasil peta Hamburan balik σoHH dan σoVV dapat dilihat

pada Lampiran 6 dan 7.

Tabel 7 Kisaran nilai koefisien hamburan balik (σohh) (db)

Tutupan lahan min maks rata-rata

badan air -86 -50 -72.1 Sawah tergenang -86 -46 -69.7 Sawah bera -76 -38 -58.5 lahan terbuka -80 -38 -53.9 lahan terbangun -64 -38 -49.2 lahan vegetasi -76 -38 -55.0 Tabel 8 Kisaran nilai koefisien hamburan

balik (σovv) (db)

Tutupan lahan min maks rata-rata

Badan air -86 -65 -75.6 Sawah tergenang -86 -45 -70.7 Sawah bera -64 -38 -45.9 Lahan terbuka -74 -38 -49.8 Lahan terbangun -64 -38 -45.4 Lahan vegetasi -74 -38 -51.3

Berdasarkan hasil σohh dan σ

o

vv pada Tabel

7 dan Tabel 8, badan air dan lahan sawah memiliki nilai maksimum koefisien hamburan balik lebih rendah dibandingkan dengan tutupan lahan yang lain. tingginya tingkat kandungan air pada tutupan lahan tersebut yang menyebabkan nilai hamburan balik σohh

dan σovv rendah.

Menurut Dubois (1995) menyatakan bahwa kadar air tanah kuat mempengaruhi nilai koefisien hamburan balik σovv.

berdasarkan hasil jenis tutupan lahan yang diteliti, nilai koefisien hamburan balik σovv

lebih sensitif dari pada koefisien hamburan balik σohh untuk wilayah-wilayah yang

mengandung tingkat kandungan air yang tinggi. Sedangkan pada tutupan lahan sawah bera, lahan terbuka, lahan terbangun, dan lahan vegetasi yang relatif tidak tergenang air, nilai hamburan balik σohh memiliki nilai yang

lebih sensitif terhadap kandungan air dibandingkan dengan nilai hamburan balik σovv. hal ini dimungkinkan karena tingkat

kekasaran pada jenis tutupan lahan tersebut dapat mempengaruhi tingkat kandungan air.

Berdasarkan pernyataan nilai koefisien hamburan balik pada tabel 7 dan 8 khususnya pada σ°vv diatas, telah dapat diketahui jenis

tutupan lahan yang memiliki tingkat kelembaban tinggi dan rendah. Jenis tutupan lahan yang memiliki tingkat kelembaban tinggi ditunjukkan oleh kisaran nilai koefisien hamburan balik (σo) yang rendah yaitu pada badan air. Demikian sebaliknya, jenis tutupan lahan yang memiliki tingkat kelembaban rendah ditunjukkan oleh kisaran nilai hamburan balik (σo) yang tinggi yaitu pada lahan sawah bera.

4.4 Estimasi Konstanta Dielektrik Menggunakan Model Dubois

Konstanta dielektrik merefleksikan interaksi antara gelombang elektromagnetik dengan bahan. Gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh satelit akan diterima oleh bahan dielektrik dengan cara direfleksikan atau direfraksikan tergantung dari bahan itu sendiri. Tingkat kelembaban tanah dapat diketahui dengan nilai konstanta dielektrik yang diperoleh. Menurut Ulaby (1986) konstanta dielektrik meningkat dengan meningkatnya kandungan air pada bahan dielektrik. Konstanta dielektrik pada media natural adalah 1 sampai 6.

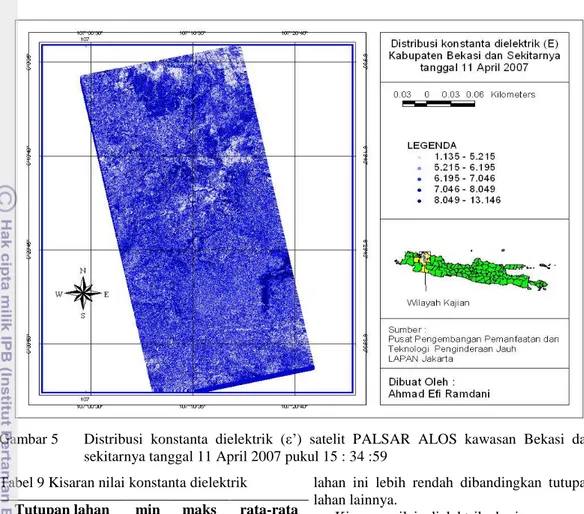

Gambar 5 Distribusi konstanta dielektrik (ε’) satelit PALSAR ALOS kawasan Bekasi dan sekitarnya tanggal 11 April 2007 pukul 15 : 34 :59

Tabel 9 Kisaran nilai konstanta dielektrik

Tutupan lahan min maks rata-rata

badan air 5.0 10.8 7.9 Sawah tergenang 4.3 11.5 7.6 Sawah bera 2.7 9.16 5.2 lahan terbuka 2.5 9.9 6.4 lahan terbangun 3.6 8.0 6.1 lahan vegetasi 3.9 8.9 6.5 Ulaby (1986) menyatakan bahwa nilai konstanta dielektrik pada air bebas berada diatas media natural sampai 81 dan menunjukkan frequensi yang rendah. Hal tersebut menyatakan bahwa semakin besar nilai konstanta dielektrik pada air bebas dapat menunjukkan tingkat kejernihan air. Ulaby (1986) juga menyatakan bahwa pada lahan kering memiliki kisaran nilai konstanta dielektrik 2-4. Berdasarkan dari nilai konstanta dielektrik pada Tabel 9, nilai konstanta dielektrik tertinggi terdapat pada badan air dengan nilai rata-rata 7.9 dan terendah terdapat pada lahan sawah bera dengan nilai rata-rata 5.2.

Pada nilai maksimum untuk lahan sawah bera memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan lahan terbuka, terbangun dan vegetasi. Hal ini dimungkinkan karena pada sebagian kecil wilayah sawah bera masih memiliki

lahan ini lebih rendah dibandingkan tutupan lahan lainnya.

Kisaran nilai dielektrik kering menurut Ulaby (1986) dapat dilihat pada nilai minimum konstanta dielektrik pada Tabel 9. Nilai minimum terendah terdapat pada jenis tutupan lahan terbuka. Tetapi jika dilihat dari hasil nilai rata-rata, sawah bera berada pada nilai yang terendah. Hal ini menunjukkan bahwa pada lahan bera memiliki kandungan air yang lebih rendah dibandingkan dengan jenis tutupan lahan lainnya.

Perbedaan nilai konstanta dielektrik pada masing-masing tutupan lahan dikarenakan pengaruh medan elektrik yang berbeda pada tiap bahan tergantung dari banyak parameter seperti frekuensi, suhu, salinitas dan substansi ferromagnetik. Pada frekuensi tinggi, atau pada daerah gelombang cahaya (optik), kontribusi polarizabilitas elektronik (elektron) sangat berperan penting dibandingkan dengan polarizibilitas ionik dan dipolar. Pada polarizabilitas elektronik, banyak Elektron-elektron yang tidak berpasangan sehingga dapat membentuk gaya tarik magnet dari luar yang dapat menciptakan medan magnetik pada suatu bahan.

Molekul-molekul air dapat mudah tertarik oleh ion-ion elektron karena molekul-molekul air membentuk kelompok-kelompok kecil

yang tercipta dapat berkurang dengan meningkatnya suhu. Gaya tersebut benar-benar hilang pada suhu 1034 K atau 760 oc. Berdasarkan hal tersebut maka, semakin tinggi suhu tanah akan mengurangi kandungan air pada tanah tersebut sehingga nilai konstanta dielektriknya pun akan berkurang. 4.5 Estimasi tingkat kelembaban tanah

berdasarkan persamaan polinomial Top

Estimasi tingkat kelembaban tanah dapat diduga menggunakan persamaan polinomial Top et al. (1980). Penentuan kelembaban tanah ini dibagi ke dalam 4 wilayah kajian yaitu lahan bera, lahan vegetasi, lahan terbuka, dan lahan terbangun.

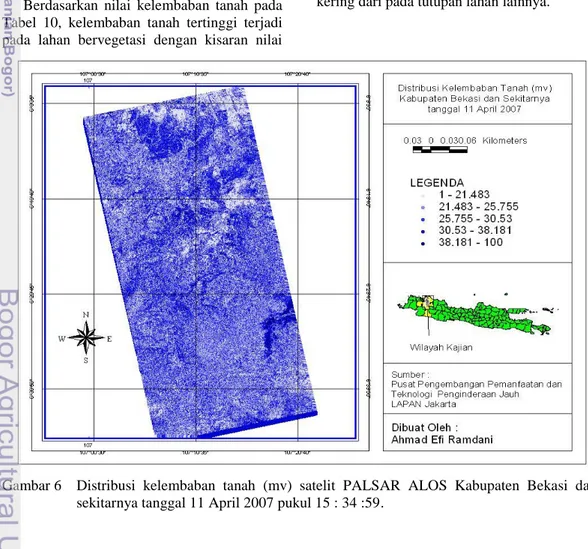

Tabel 10 Kisaran nilai kelembaban tanah dengan kedalaman 0-5 cm (% vol)

Tutupan lahan min maks rata-rata

lahan bera 8.4 34.9 20.0

lahan terbuka 7.0 51.9 24.9 lahan terbangun 13.8 32.7 23.7 lahan vegetasi 15.3 35.6 25.0 Berdasarkan nilai kelembaban tanah pada Tabel 10, kelembaban tanah tertinggi terjadi pada lahan bervegetasi dengan kisaran nilai

rata-rata yaitu 25 %. Hal ini dikarenakan tajuk-tajuk vegetasi mampu menahan dan mengurangi radiasi yang jatuh pada permukaan tanah sehingga laju evaporasi pada permukaan tanah tersebut pun tidak terlalu besar dibandingkan dengan tutupan lahan lainnya. Selain itu, faktor kekasaran juga sangat berperan penting dalam mempengaruhi nilai kelembaban tanah.

Lahan terbangun memiliki nilai kelembaban tanah lebih rendah dibandingkan dengan lahan terbuka. Hal ini dikarenakan lahan-lahan untuk penyerapan air pada lahan terbangun sudah banyak tergantikan oleh bangunan-bangunan yang sulit menyerap air, sehingga air yang masuk ke wilayah tersebut banyak dialirkan kembali sebagai limpasan (runoff)dibandingkan diinfiltrasi.

Lahan bera atau lahan sawah setelah panen dan belum dibudidayakan lagi, memiliki nilai kelembaban tanah yang rendah dibandingkan dengan tutupan lahan lainnya. Hal ini karena pada lahan sawah biasanya merupakan lahan kering yang dilembabkan. Umumnya lapisan atas pada lahan ini berupa liat sehingga permukaan tanah sawah bera terlihat lebih kering dari pada tutupan lahan lainnya.

Gambar 6 Distribusi kelembaban tanah (mv) satelit PALSAR ALOS Kabupaten Bekasi dan sekitarnya tanggal 11 April 2007 pukul 15 : 34 :59.

Berdasarkan hasil nilai hamburan balik (σ°), konstanta dielektrik, dan kelembaban tanah pada tabel 7, 8, 9, dan 10, terlihat hubungan yang berbanding terbalik antara nilai hamburan balik dengan konstanta dielektrik dan kelembaban tanah. Nilai hamburan balik yang semakin rendah menunjukkan bahwa tingkat kandungan air pada wilayah yang diamati semakin tinggi.

Nilai konstanta dielektrik memiliki nilai yang berbading terbalik dengan nilai kelembaban tanah. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Ulaby (1986) yang menyatakan bahwa konstanta dielektrik meningkat dengan meningkatnya kandungan air pada bahan dielektrik. Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin tingginya nilai kandungan dielektrik pada suatu wilayah yang diamati maka akan semakin tinggi tingkat kelembaban tanah pada wilayah tersebut.

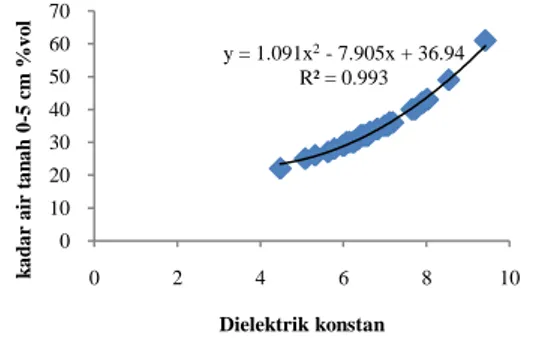

4.6 Hubungan Konstanta Dielektrik dengan Kelembaban Tanah

Menurut pernyataan Ulaby (1986), Konstanta dielektrik meningkat dengan meningkatnya kandungan air pada bahan dielektrik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mencoba melihat hubungan antara keduanya. Hasil hubungan konstanta dielektrik dengan kelembaban tanah disajikan pada gambar 7 yang dihubungkan secara regresi dari hasil nilai konstanta dielektrik berdasarkan gambar 4 dan kelembaban tanah berdasarkan gambar 5.

Masukan nilai konstanta dielektrik dan kelembaban tanah di ambil dari sampel piksel yang sama. Berdasarkan gambar 5, konstanta dielektrik dan kelembaban tanah memiliki hubungan polinomial dengan korelasi yang tinggi. Semakin tingginya nilai konstanta dielektrik pada suatu bahan dielektrik menunjukkan bahwa semakin tinggi Kandungan air pada bahan tersebut.

Hal ini terjadi akibat pengaruh dari Frekuensi gelombang yang dipancarkan oleh satelit. Pada kisaran gelombang mikro, polarizabilitas elektron yang berperan sangat penting dalam meningkatkan gaya magnetik disekitar bahan dielektrik untuk menarik molekul-molekul air. Semakin besar gaya magnetik yang tercipta maka akan semakin besar maka molekul air yang tertarik oleh bahan dielektrik sehingga nilai konstanta dielektrik semakin tinggi

Gambar 7 Hubungan dielektrik konstanta dengan kadar air tanah

4.7 Pengaruh Kekasaran Permukaan Terhadap Kelembaban tanah

kekasaran permukaan (Surface roughness) sangat mempengaruhi nilai kadar air tanah. meningkatnya kekasaran permukaan dapat mempengaruhi besar sudut yang terbentuk dari pantulan balik sinyal yang ditransmisi oleh permukaan. Menurut Dubois (1995), ratio koefisien hamburan balik σ°hh /σ°vv

meningkat dengan meningkatnya kekasaran permukaan dan meningkatnya Kelembaban tanah atau meningkatnya sudut yang terbentuk. Dengan demikian, pengaruh kekasaran permukaan harus dikurangi atau dihilangkan untuk mendapatkan ketepatan nilai kadar air tanah. Dubois (1995) menyatakan bahwa kadar air tanah dipengaruhi oleh nilai log(ks.sinθ). Pengaruh kekasaran permukaan terhadap sudut pantul dan kelemababn tanah tersaji dalam gambar 7, 8, dan 9

Gambar 8 Pengaruh kekasaran permukaan terhadap sudut pantul

Gambar 9 Pengaruh sudut pantul terhadap

y = 1.091x2- 7.905x + 36.94 R² = 0.993 0 10 20 30 40 50 60 70 0 2 4 6 8 10 k ad ar air tan ah 0 -5 cm %vo l Dielektrik konstan 0 1 2 3 4 5 0 20 40 60 80 k ek as ar an p er m u k aa n (k s) sudut pantul (o) 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 0 20 40 60 80 d iele k tr ik k o n st a n Sudut Pantul

Gambar 10 Pengaruh kekasaran permukaan terhadap konstanta dielektrik Berdasarkan gambar 8, 9, dan 10, kekasaran permukaan memiliki hubungan yang erat dengan sudut pantul. Tingginya sudut pantul dikarenakan kekasaran permukaan yang tinggi. Emisi gelombang mikro yang jatuh pada permukaan kasar akan dipantulkan oleh permukaan dengan sudut yang besar. Oleh karena itu frequensi yang diterima oleh satelit tidak sama dengan emisi yang dipancarkan satelit. Semakin berkurangnya frequensi yang diterima oleh satelit karena kekasaran permukaan mengindikasikan bahwa permukaan tersebut semakin basah.

Pada penelitian ini, kekasaran permukaan tidak terlalu diperhitungkan karena nilai kekasaran untuk seluruh cakupan citra berada pada kisaran 0.1 sampai 0.4. Menurut dubois (1995) kisaran nilai untuk daerah terbuka dengan permukaan yang datar yaitu 0.4. Oleh karena itu, cakupan citra yang digunakan sesuai dengan model yang digunakan yaitu berada pada kisaran nilai lahan terbuka dengan permukaan datar. Peta kekasaran permukaan dapat terlihat pada lampiran 8.

V. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa citra PALSAR ALOS dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelembaban tanah pada wilayah Kabupaten Bekasi dan sekitarnya. Penentuan Kelembaban tanah dengan menggunakan model Dubois et, al (1995) dan Top et, al (1980) menghasilkan nilai rata-rata dielektrik konstan pada badan air 7.9, lahan sawah 7.6, lahan bera 5.2, lahan terbuka 6.4, lahan terbangun 6.1, dan lahan vegetasi 6.5. menurut Menurut Ulaby (1986) Konstanta dielektrik meningkat dengan meningkatnya kandungan air pada bahan dielektrik. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diketahui wilayah cakupan tutupan lahan yang memiliki nilai kandungan air tertinggi dan

terendah. Dari hasil nilai konstanta dielektrik, Badan air memiliki nilai kandungan air tertinggi dan lahan bera mamiliki nilai kandungan air terendah dibandingkan dengan tutupan lahan lainnya.

Nilai kelembaban tanah yang diperoleh dari 4 tutupan lahan didapatkan hasil untuk lahan bera 20.0 %, lahan terbuka 24.9 %, lahan terbangun 23.7 %, dan lahan vegetasi 25.0 %. Berdasarkan hasil kelembaban tanah dapat diketahui bahwa lahan vegetasi memiliki kelembaban yang lebih tinggi dan lahan bera memiliki kelembaban paling rendah dibandingkan dengan tutupan lahan lainnya.

Pengaruh kekasaran permukaan pada wilayah cakupan citra yang diteliti tidak terlalu diperhatikan dikarenakan nilai kekasaran permukaan untuk cakupan citra berada pada kisaran nilai kekasaran lahan terbuka yaitu 0.1-0.4 dengan permukaan yang datar . Hal ini sesuai dengan metode yang digunakan pada penelitian ini. Menurut dubois (1995) kisaran nilai untuk daerah terbuka dengan permukaan yang datar yaitu 0.4. dengan demikian, cakupan kajian wilayah sesuai dengan yang diinginkan model.

5.2 Saran

1. Validasi data lebih baik dilakukan pengukuran langsung dilapang pada wilayah dan waktu yang sama dengan data citra satelit.

2. Data satelit ALOS yang digunakan memiliki data lengkap yang terdiri dari data Avnir-2, Prism, dan PALSAR untuk cakupan citra yang sama.

3. Penelitian dilakukan pada lahan terbuka atau yang tidak terlalu tertutup oleh vegetasi dengan permukaan datar.

DAFTAR PUSTAKA

Asdak,C. 1995. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

De Loor, G. P. 1982. The dielectrics properties of wet materials. proceedings of IGARSS 82. Munchen. TP-1: 1-5.

Dobson, M. C. Ulaby, F. T., Hallikainen, M. T. El-Rayes, M. A. 1985. Microwave dielectric behaviour of wet soil – part II : empirical models and experimental observations. IEEE transaction on

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 0 1 2 3 4 d iele k tr ik k o n st a n kekasaran permukaan