Nutrisi Penyakit

Tuberkulosis:

Peran Vitamin D dan A

DINA KEUMALA SARI

Gedung F, Pusat Sistem Informasi (PSI) Kampus USU Jl. Universitas No. 9 Medan 20155, Indonesia

Telp. 061-8213737; Fax 061-8213737

usupress.usu.ac.id

© USU Press 2017

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang; dilarang memperbanyak menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN 978-602-465-003-2

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Nutrisi Penyakit Tuberkulosis: Peran Vitamin D dan A / Dina Keumala Sari -- Medan: USU Press 2017.

vii, 79 p.; ilus.: 24 cm

Bibliografi

Bismillahirrahmanirrohiiim. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia Nya maka Buku Referensi ini dapat diselesaikan.

Ini adalah buku referensi yang berisikan tentang nutrisi penyakit tuberkulosis dengan penekanan pada hasil penelitian tentang vitamin D dan A. Buku ini disusun untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran dan referensi lanjutan dalam penelitian tentang nutrisi tuberkulosis, dalam hal ini vitamin D akan dianalisis untuk melihat kaitannya dengan kadar kalsium dan perbaikan konversi dahak. Begitu pula vitamin A, apakah ada hubungan antara asupan dengan kadar di dalam darah.

Buku ini disusun secara ringkas dan sistematis agar mudah dipelajari dan dipahami. Penulis menyadari ada beberapa topik yang belum dibahas sesuai dengan perkembangan penelitian terkini dunia kedokteran terutama dalam bidang Ilmu Gizi. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kepada para guru dan pembimbing. Semoga buku ini bermanfaat bagi dunia akademik dan menjadi ladang pahala bagi penulis.

Medan, 10 Nopember 2017 Penulis,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia Nya, Buku Referensi ‘Nutrisi Penyakit Paru: Peran

vitamin D dan A’ dapat diterbitkan. Buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru tentang Ilmu Gizi.

Vitamin D dikaitkan dengan tingginya prevalensi tuberkulosis membuat vitamin tersebut perlu untuk diteliti, terutama juga interaksi dengan mineral kalsium. Walaupun terdapat hubungan dengan vitamin A secara molekuler, tetapi perlu diteliti apakah ada kaitan antara keduanya.

Saya berharap Buku Referensi ini dapat menjadi pedoman pembelajaran untuk pemahaman terhadap masalah nutrisi penyakit paru. Saya mengucapkan selamat kepada penulis yang telah menyelesaikan tulisannya dan mengharapkan dapat ditingkatkannya produktivitas penelitian dan buku referensi oleh staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

Wassalam Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

KATA PENGANTAR ... iii

KATA SAMBUTAN ... iv

DAFTAR ISI ... v

DAFTAR TABEL ... vi

DAFTAR GAMBAR ...vii

DAFTAR LAMPIRAN ...vii

BAB I. PENDAHULUAN ... 1

BAB II. PERMASALAHAN NUTRISI TUBERKULOSIS ... 4

BAB III. TUBERKULOSIS ... 8

BAB IV. VITAMIN D ... 34

BAB V. VITAMIN A ... 41

BAB VI. HASIL DARI PENELITIAN TENTANG PERAN VITAMIN D ... 52

BAB VII. HASIL PENELITIAN PERAN VITAMIN A PADA TUBERKULOSIS ... 61

BAB VIII. PENUTUP ... 67

DAFTAR PUSTAKA ... 68

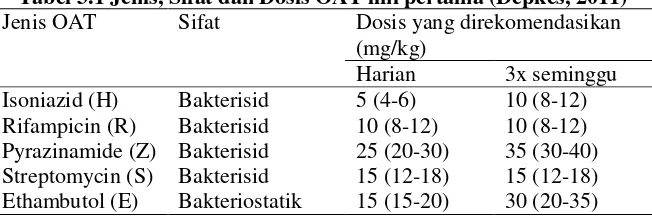

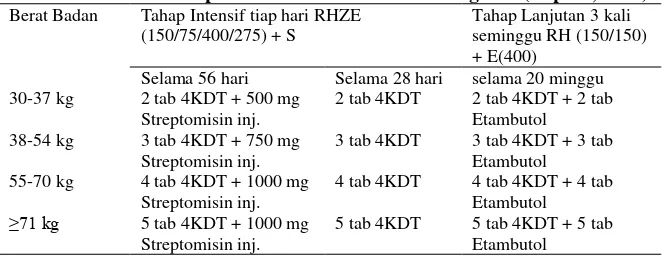

Tabel 3.1 Jenis, Sifat dan Dosis OAT lini pertama ... 31

Tabel 3.2 Dosis untuk paduan OAT KDT untuk Kategori 1... 32

Tabel 3.3 Dosis untuk paduan OAT KDT untuk Kategori 2 .... 32

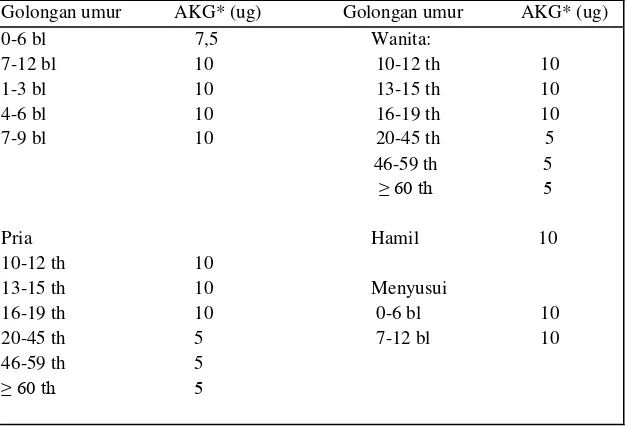

Tabel 4.1. Angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk vitamin D ... 37

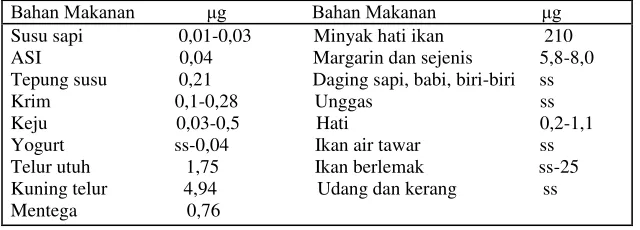

Tabel 4.2. Nilai vitamin D berbagai bahan makanan. (μg/100gram) ... 38

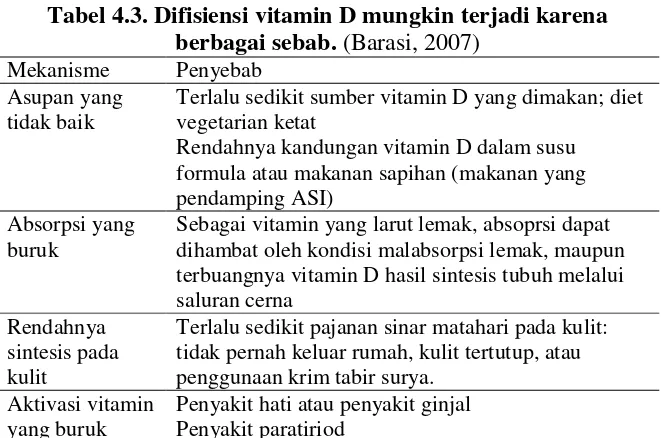

Tabel 4.3. Difisiensi vitamin D mungkin terjadi karena berbagai sebab. ... 40

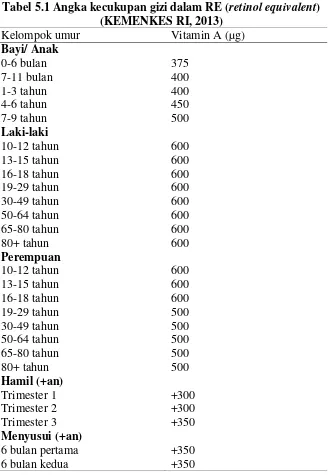

Tabel 5.1 Angka kecukupan gizi dalam RE (retinol equivalent) ... 47

Table 6.1. Demographic and clinical characteristics in tuberculosis patient ... 52

Table 6.2. Anthropometric characteristics in tuberculosis patient ... 53

Table 6.3. Lifestyle variables in tuberculosis patient ... 53

Table 6.4. Serum levels of 25-hydroxyvitamin D and calcium ... 54

Table 6.5. Demographic and lifestyle characteristics of subjects before intervention ... 54

Table 6.6. Mean serum 25(OH)D and calcium levels before and after intervention ... 55

Tabel 6.7. Karakteristik Pasien Berdasarkan Jenis Kelamin ... 56

Tabel 6.8. Karateristik Pasien Berdasarkan Usia ... 56

Tabel 6.9 Frekuensi berdasarkan asupan vitamin D ... 57

Tabel 6.10 Frekuensi berdasarkan kadar 25(OH) D serum ... 57

Tabel 6.11 Rata rata kadar 25(OH) D serum pada pasien TB ... 57

Tabel 6.12 Rata-rata asupan vitamin D pada pasien TB 5 ... 58

Tabel 6.13 Korelasi 25(OH) D serum dan asupan vitamin D ... 58

Tabel 7.1. Deskripsi karakteristik subjek penelitian. ... 61

penelitian. ... 63

Tabel 7.4 Gambaran serum retinol pada subjek penelitian. ... 64

Tabel 7.5 Hubungan asupan vitamin A dan kadar serum retinol. ... 65

DAFTAR GAMBAR

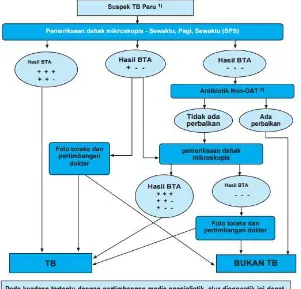

Gambar 3.1. Diagram alur untuk menegakkan diagnosis ... 20Gambar 3.2 Alur diagnosis TB paru ... 29

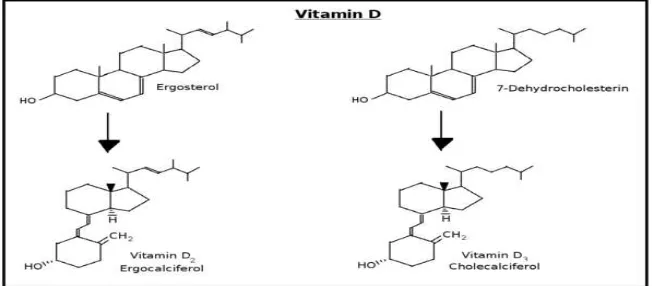

Gambar 4.1. Proses sintesis vitamin D2 dan vitamin D3 ... 34

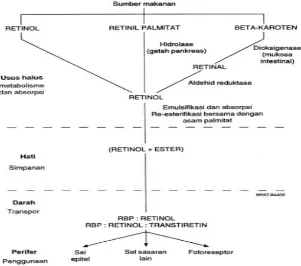

Gambar 5.1 Metabolisme vitamin A ... 43

Gambar 5.2. Skema vitamin A dan tuberculosis ... 51

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 ... 73BAB I

PENDAHULUAN

Latar belakang

Global Report TB World Health Organization (WHO) tahun 2015, pada tahun 2014, 6 juta kasus baru TB dilaporkan WHO, kurang dari dua pertiga (63%) dari 9,6 juta orang diperkirakan telah menderita penyakit ini. Hal ini berarti bahwa di seluruh dunia, 37% dari kasus baru tidak terdiagnosis atau tidak dilaporkan. Dari 9,6 juta kasus TB baru pada tahun 2014, 58% berada di daerah Asia Tenggara dan Pasifik Barat. Afrika memiliki 28% dari kasus di dunia pada tahun 2014 dengan beban relatif terhadap populasi yaitu 281 kasus untuk setiap 100.000 orang, lebih dari dua kali lipat dari rata-rata global yaitu 133 per 100.000 penduduk (WHO, 2015).

Indonesia merupakan negara dengan peringkat kedua untuk penderita kasus TB di dunia setelah India. India, Indonesia dan China memiliki jumlah kasus terbesar yaitu 23%, 10% dan 10% dari masing-masing total global. Di Indonesia diperkirakan terdapat 1 juta kasus baru per tahun, dua kali lipat dari perkiraan sebelumnya untuk kasus insiden jika dibandingkan pada tahun 2014 (WHO, 2015).

Tingginya kasus TB dikaitkan dengan defisiensi vitamin D dan A dengan mekanisme kerja yang berbeda. Defisiensi vitamin D di Indonesia terkait dengan gaya hidup, yang menghasilkan kadar 25(OH)D serum rendah. Indonesia adalah negara tropis dengan curah sinar matahari yang cukup tidak menjadikan seorang seseorang terhindar dari defisiensi vitamin D. Kurangnya paparan sinar matahari, kurangnya aktivitas fisik, dan kurangnya asupan bahan makanan sumber vitamin D menyebabkan kerentanan meningkat (Sari, 2013a; Sari, 2013b).

penelitian) mengalami defisiensi-insufisiensi dan hanya 5% termasuk kategori cukup. Rerata kadar 25(OH)D serum perempuan 17,71 ng/mL dengan Interval Kepercayaan (IK) 95%:16.22-19.34, kadar ini termasuk rendah dibandingkan dengan nilai normal untuk negara tropis yaitu berkisar rentangan 54-90 ng/mL (Grant dan Holick, 2005). Sedangkan di daerah pedesaan ditemukan sejumlah 98% (50 subjek penelitian) mengalami defisensi dan insufisiensi, dan hanya 2% yang termasuk kategori cukup (Sari, 2015d).

Gaya hidup, pengetahuan, dan tindakan yang kurang mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami defisiensi vitamin D, hal ini berdasarkan dari gaya hidup yang dijalani seperti menghindari sinar matahari, asupan vitamin D yang rendah, dan rendahnya aktivitas fisik (Sari, 2015c). Hal ini dialami juga oleh penderita tuberkulosis.

Salah satu indikator yang digunakan dalam memantau pengobatan Tuberkulosis paru adalah dengan Conversion Rate

(angka konversi). Conversion Rate (angka konversi) adalah persentase pasien baru TB paru terkonfirmasi bakteriologis yang mengalami perubahan menjadi BTA (Basil Tahan Asam) negatif setelah menjalani masa pengobatan tahap awal. Program pengendalian TB di Indonesia masih menggunakan indikator ini karena berguna untuk mengetahui secara cepat hasil pengobatan dan untuk mengetahui apakah pengawasan langsung menelan obat dilakukan dengan benar (Kemenkes RI, 2014).

Vitamin A menunjukkan pengaruh yang bermakna pada perbaikan kondisi klinis penderita tuberkulosis. Hasil penelitian Pakkasi et al (2009) menyatakan bahwa sebanyak 300 pasien TB berpartisipasi dalam studi dikategorikan sebagai TB ringan (53%) atau TB berat (47%). Vitamin A, hemoglobin dan albumin plasma secara signifikan lebih rendah, rendahnya Vitamin A berkolerasi terhadap tingkat keparahan TB secara statistik diperoleh nilai probabilitas <0,001 (p=0,000).

Hasil penelitian Karyadi dkk (2002) yang ingin mengetahui efek suplemen Vitamin A dan Zn pada penderita TB baru dengan terapi anti TB standar. Penderita (n=40) menerima Vitamin A 5000 IU dengan 15 mg Zn dan kelompok kontrol (n=40) menerima plasebo setiap hari selama 6 bulan. Setelah dua bulan dan enam bulan, kedua kelompok mengalami peningkatan hemoglobin dan plasma retinol, tetapi peningkatan retinol didapati lebih tinggi secara signifikan terjadi pada kelompok dengan suplemen dibanding dengan kontrol setelah 6 bulan. Pemberian suplemen Vitamin A dan Zn meningkatkan keefektifan terapi anti TB terutama pada dua bulan pertama (fase intensif).

BAB II

PERMASALAHAN NUTRISI

TUBERKULOSIS

Tuberkulosis (TB) adalah suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, yang dapat menyerang berbagai organ terutama paru-paru. Pentakit ini bila tidak diobati atau pengobatannya tidak tuntas dapat menimbulkan komplikasi berbahaya hingga kematian. TB diperkirakan sudah ada di dunia sejak 5000 SM, namun kemajuan dalam penemuan dan pengendalian penyakit TB baru terjadi dalam dua abad terakhir (Kemenkes RI, 2015).

Berdasarkan Global Report TB World Health Organization (WHO) tahun 2015, pada tahun 2014, 6 juta kasus baru TB dilaporkan WHO, kurang dari dua pertiga (63%) dari 9,6 juta orang diperkirakan telah menderita penyakit ini. Hal ini berarti bahwa di seluruh dunia, 37% dari kasus baru tidak terdiagnosis atau tidak dilaporkan. Dari 9,6 juta kasus TB baru pada tahun 2014, 58% berada di daerah Asia Tenggara dan Pasifik Barat. Afrika memiliki 28% dari kasus di dunia pada tahun 2014 dengan beban relatif terhadap populasi yaitu 281 kasus untuk setiap 100.000 orang, lebih dari dua kali lipat dari rata-rata global yaitu 133 per 100.000 penduduk (WHO, 2015).

perempuan mengalami defisensi-insufisiensi, dan hanya 2% yang termasuk kategori cukup (Sari, 2013).

Penelitian pendahuluan telah dilakukan yaitu penelitian Sari (2013; 2014) yang dilakukan di Kota Medan, dengan latitude

3,57o Utara/U dan longitude 98o Timur/T, dengan paparan UV B sangat efisien untuk diabsorpsi dan menghasilkan vitamin D3 yang cukup. Berbeda dengan daerah dengan latitude tinggi (lebih besar dari 37o) yang menyebutkan bahwa sudut sinar matahari sangat miring sehingga produksi vitamin D3 sangat sedikit (Holick, 2005). Beberapa daerah menunjukkan jika latitude lebih dari 51o, tidak diproduksi vitamin D3 pada kulit, penelitian tersebut mencoba dengan sudut lebih besar dari 70o, dinyatakan bahwa dengan sudut yang besar, maka tidak memungkinkan dihasilkannya vitamin D3 selama kurun waktu lima bulan (Engelsen, 2005).

Rendahnya kadar tersebut sebagian besar disebabkan karena perubahan gaya hidup yang lebih menghindari sinar matahari, rendahnya asupan vitamin D, rendahnya aktivitas fisik, dan tingginya kadar lemak tubuh. Faktor lain adalah mempengaruhi adalah perilaku, rendahnya pengetahuan tentang apa dan bagaimana defisiensi vitamin D dapat terjadi dan rendahnya kurangnya tindakan dalam mencegah defisiensi vitamin juga menunjukkan bahwa perilaku dapat mempengaruhi kadar vitamin D serum. Sejumlah 57,7% proporsi perempuan mempunyai pengetahuan yang rendah tentang defisiensi vitamin D dan tindakan yang juga kurang (75,3%) (Sari, 2014). Ke empat faktor ini lah (paparan sinar, asupan vitamin D, aktivitas fisik, dan lemak tubuh) yang akan menjadi pilar dalam model perubahan gaya hidup yang akan dilakukan. Walaupun demikian, terdapat penelitian yang melaporkan perlakuan yang diberikan, namun diberikan kepada subjek dengan ras berbedan dan perlakuan model perubahan gaya hidup yang berbeda.

Faktor lain yang Penelitian yang dilakukan Pittas et al.,

Selain vitamin D, telah banyak diketahui, status nutrisi yang rendah termasuk juga terjadi defisiensi vitamin A. Defisiensi vitamin A ditemukan lebih sering terjadi pada penderita tuberkulosis aktif dibandingkan orang sehat. Tuberkulosis dapat menyebabkan berat badan dibawah normal dan defisiensi mikronutrien (multivitamin dan mineral) karena terjadinya malabsorpsi, meningkatnya kebutuhan energi, terganggunya proses metabolik dan berkurangnya asupan makanan karena penurunan nafsu makan dan dapat mengarah terjadinya kondisi

wasting. Defisiensi mikronutrien telah dilaporkan pada penderita tuberkulosis, termasuk juga mereka yang dengan ko infeksi HIV.

Penelitian penelitian secara cross sectional

mengindikasikan defisiensi Vitamin A, thiamin, vitamin B6, folat dan vitamin E sering terjadi pada penderita TB aktif. Defisiensi Vitamin A, vitamin E, thiamin, riboflavin, vitamin B6 dan vitamin C lebih umum terjadi penderita TB dengan HIV. Defisiensi mikronutrien dan status gisi umum yang jelek pada penderita TB aktif dapat menekan system imun cell-mediated yang merupakan pertahanan utama host untuk melawan bakteri Mycobacterium

(Lettow et al., 2004).

Karyadi dkk (2002), melaukan penelitian terhadap pasien TB di Jakarta dari tahun 1997-1998 dengan menambah pemberian Vitamin A dan zink pada pasien TB, pemberian Vitamin A 5000 IU dan zink (zink sulfate) 15 mg setiap hari dan membandingkan dengan kontrol placebo, pemeriksaan klinis terhadap status mikronutrien sebelum dan sesudah 2 bulan dan menghasilkan konversi sputum lebih cepat. Hasil yang mereka dapat suplemen Vitamin A dan zink memperbaiki efek terapi TB setelah 2 bulan.

Hasil penelitian Pakkasi et al (2010) melakukan studi terhadap 300 pasien TB paru, dan terdapat 255 pasien yang mendapat pengobatan klinis TB paru sampai dengan selesai, menunjukkan bahwa pasien yang diberikan suplemen Vitamin A dan Zink mengalami percepatan konversi dahak rata-rata pada 1,9 minggu.

Menurut penelitian Ahmad et al (2012) terdapat 260 yang terdaftar didalam studi tetapi hanya 214 yang menyelesaikan studi, studi dikelompokkan dalam 4 bagian usia, grup A berusia 31 tahun, Grup B berusia 29,9 tahun, Grup C berusia 30,6 tahun, dan Grup D berusia 30,9 tahun. Dosis Vitamin A yang diberikan yaitu 5000IU dan dosis Zink yang diberikan yaitu 15mg. Dan diperoleh hasil bahwa peran suplementasi Vitamin A dan Zink terhadap waktu konversi dahak pada penderita TB paru menunjukkan hasil kombinasi suplementasi Vitamin A dan zink mempercepat waktu konversi dahak pada pasien TB paru tersebut antara 2,1 – 5,4 minggu

Untuk itu terdapat beberapa pedoman untuk model perubahan gaya hidup tersebut yaitu yang pertama adalah pedoman model paparan sinar matahari yaitu pemaparan sinar matahari atau UV B selama 25 menit pada tangan dan kaki pada saat matahari bersinar (lama pemaparan disesuaikan dengan saat pemaparan) setiap hari disertai tinggi asupan bahan makanan sumber vitamin D; yang kedua adalah model asupan vitamin A yang bersumber dari suplementasi dan bahan makanan sumber vitamin A.

BAB III

TUBERKULOSIS

Tuberkulosis (TB), merupakan salah satu penyakit tertua yang diketahui dapat mempengaruhi manusia, dan salah satu penyebab utama kematian di dunia. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. TB lebih sering menyerang paru-paru, tetapi organ-organ lain juga terlibat dalam 1/3 kasus. Bila ditatalaksana dengan benar, TB yang tidak resisten terhadap obat dapat disembuhkan. Bila tidak ditatalaksana, TB dapat menjadi fatal dalam 5 tahun dalam 60-65% kasus. Transmisi penyakit biasanya melalui saluran nafas yaitu melalui droplet yang dihasilkan oleh pasien yang terinfeksi TB paru (Raviglione

dan O’Brien, 2012).

Definisi dan Klasifikasi Tuberkulosis

Tuberkulosis (TB) adalah suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh basil Mycobacterium tuberculosis dengan gejala klinik yang sangat bervariasi dan menyerang pada bagian atau organ tubuh tertentu misalnya paru-paru, kelenjar getah bening, selaput otak, tulang, ginjal, kulit dan lain-lain. Tuberkulosis paru mencakup 80% dari keseluruhan kejadian penyakit tuberkulosis, sedangkan 20% selebihnya merupakan tuberkulosis ekstrapulmonar.

Definisi kasus TB dapat dibagi menjadi 2 jenis:

Kasus TB definitif adalah kasus dengan salah satu dari spesimen biologis positif dengan pemeriksaan mikroskopis asupan dahak, biakan atau diagnostik yang cepat. Kasus TB definitif disebut juga dengan kasus TB dengan konfirmasi bakteriologis.pengobatan TB berdasarkan foto toraks abnormal, histologi sugestif dan kasus ekstraparu.

Adapun Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), mengklasifikasikan tuberkulosis paru berdasarkan 2 hal yaitu, berdasarkan hasil pemeriksaan dahak atau basil tahan asam (BTA) dan berdasarkan golongan pasien.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dahak atau BTA, TB paru dibedakan atas 2:

1. Tuberkulosis paru BTA (+)

Sekurang-kurangnya 2 dari 3 spesimen dahak menunjukkan hasil BTA positif.

Hasil pemeriksaan satu spesimen dahak menunjukkan BTA positif dan kelainan radiologi menunjukkan gambaran tuberkulosis aktif.

Hasil pemeriksaan satu spesimen dahak menunjukkan BTA positif dan biakan kuman juga positif.

2. Tuberkulosis paru BTA (-)

Hasil pemeriksaan dahak 3 kali menunjukkan BTA negatif, gambaran kilnis dan kelainan radiologi menunjukkan tuberkulosis aktif.

Hasil pemeriksaan dahak 3 kali menunjukkan BTA negatif tetapi biakan kuman positif.

Berdasarkan golongan pasien menurut riwayat pengobatannya, TB paru dibedakan atas 6 kelompok yakni:

a) Kasus baru

Pasien yang belum pernah mendapat pengobatan dengan OAT atau sudah menelan OAT kurang dari satu bulan. b) Kasus kambuh (relaps)

Lesi nontuberkulosis (pneumonia, bronkiektasis, jamur, keganasan, dll).

TB paru kambuh yang ditentukan oleh dokter spesialis yang berkompeten menangani kasus tuberkulosis.

c) Kasus defaulted atau drop out (lalai)

Pasien tuberkulosis yang telah menjalani pengobatan >1 bulan dan tidak mengambil obat 2 bulan berturut-turut atau lebih sebelum masa pengobatannya selesai.

d) Kasus gagal

Pasien BTA positif yang masih tetap positif atau kembali menjadi positif pada akhir bulan ke-5 (satu bulan sebelum akhir pengobatan) atau akhir pengobatan.

e) Kasus kronik

Pasien dengan hasil pemeriksaan BTA masih positif setelah selesai pengobatan ulang dengan pengobatan kategori 2 dengan pengawasan yang baik.

f) Kasus bekas TB

Hasil pemeriksaan BTA negatif (biakan juga negatif bila ada) dan gambaran radiologi paru menunjukan lesi TB yang tidak aktif dan tidak mempunyai perubahan, atau foto serial menunjukkan gambaran yang menetap. Pada kasus dengan gambaran radiologi meragukan dan mendapat pengobatan OAT 2 bulan serta pada foto toraks ulang tidak ada perubahan gambaran radiologi.

(Isbaniyah, et al., 2011)

Etiologi Tuberkulosis

TB adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh infeksi kuman (basil) Mycobacterium tuberculosis. Mycobacteria,

seperti Mycobacteria tuberculosis, bersifat aerobik, tidak membentuk spora, nonmotile, dan fakultatif. Basil TB berbentuk batang ramping lurus, walau terkadang sedikit melengkung,

phospholipoglycans yang kaya akan mikolat (mycocides) yang melindungi mycobacteria dari serangan lisosom serta mempertahankan perwarnaan fuschsin setelah dibilas dengan asam.

Sebagian besar basil TB menyerang paru, tetapi dapat juga menyerang organ tubuh lain. Mycobacterium tuberculosis

merupakan mikrobakteria tahan asam dan merupakan mikrobakteria aerob obligat dan mendapat energi dari oksidasi berbagai senyawa karbon sederhana. Suhu optimal untuk tumbuh pada 37ºC dan pH 6,4-7,0. Jika dipanaskan pada suhu 60ºC maka

Mycobacterium tuberculosis akan mati dalam waktu 15-20 menit. Kuman ini sangat rentan terhadap sinar matahari dan radiasi sinar ultraviolet (Herchline, 2016).

Morfologi bakteri Mycobacterium tuberculosis

Mycobacterium tuberculosis panjangnya satu sampai 4 mikron, lebarnya antara 0,3 sampai 0,6 mikron. Kuman akan tumbuh optimal pada suhu sekitar 37 dengan tingkat PH optimal pada 6,4 sampai 7,0. Untuk membelah dari satu sampai dua (generation time) kuman membutuhkan waktu 14-20 jam. Kuman tuberkulosis terdiri dari lemak dan protein. Lemak merupakan komponen lebih dari 30% berat dinding kuman, dan terdiri dari asam stearate, asam mikolik, mycosides, sulfolipid serta cord factor, sementara komponen protein utamanya adalah tuberkuloprotein (tuberkulin).

Secara eksperimental, populasi M. tuberkulosis di dalam lesi dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan yaitu:

Polulasi A, yang terdiri atas kuman yang secara aktif berkembang biak dengan cepat, kuman ini banyak terdapat pada dinding kavitas atau dalam lesi yang pHnya netral.

Populasi B, terdiri atas kuman yang tumbuhnya sangat lamban dan berada dalam lingkungan pH yang rendah. Lingkungan asam inilah yang melindunginya terhadap obat anti-tuberkulosis tertentu.

Populasi D, terdiri atas kuman-kuman yang sepenuhnya bersifat dormant sehingga sama sekali tidak bisa dipengaruhi oleh obat-obat anti-tuberkulosis. Jumlah populasi ini tidak jelas dan hanya dapat dimusnahkan oleh mekanisme pertahanan tubuh manusia sendiri.

Bila kuman tuberkulosis kontak dengan obat anti TB, maka pertumbuhannya akan amat melemah dalam 2 atau 3 hari, dan kemudian aktif kembali. Masa dua atau tiga hari ini disebut

lag phase, dan ini merupakan dasar mengapa obat tuberkulosis dapat diberikan secara intermitten dua atau tiga kali perminggu. Selain itu, dalam suatu populasi kuman sejak awal telah ada sebagian yang resistan terhadap satu jenis obat. Bila pada populasi itu hanya diberi satu jenis obat saja maka kuman yang sensitif akan turun jumlahnya, dan kuman yang resistan akan naik, sehingga setelah beberapa waktu populasi kuman telah berubah menjadi menjadi kuman yang resistan saja isinya. Hal inilah yang disebut fall and rise phenomena, dan menjadi salah satu dasar mengapa kita harus memberikan beberapa obat sekaligus pada penderita tuberkulosis. (Aditama, 2002)

Epidemiologi Global

Walaupun pengobatan TB yang efektif sudah tersedia tapi sampai saat ini TB masih tetap menjadi masalah kesehatan dunia yang utama. Pada bulan Maret 1993 WHO mendeklarasikan TB sebagai global health emergency. TB dianggap sebagai masalah kesehatan dunia yang penting karena lebih kurang 1/3 penduduk dunia terinfeksi oleh mikrobakterium TB. Pada tahun 1998 ada 3.617.047 kasus TB yang tercatat diseluruh dunia.

Sebagian besar dari kasus TB ini (95%) dan kematiannya (98%) terjadi di negara-nagara yang sedang berkembang. Di antara mereka 75% berada pada usia produktif yaitu 20-49 tahun. Karena penduduk yang padat dan tingginya prevalensi maka lebih dari 65% dari kasus-kasus TB yang baru dan kematian yang muncul terjadi di Asia. Alasan utama munculnya atau meningkatnya beban TB global ini antara lain disebabkan:

Adanya perubahan demografik dengan meningkatnya penduduk dunia dan perubahan dari struktur usia manusia yang hidup.

Perlindungan kesehatan yang tidak mencukupi pada penduduk di kelompok yang rentan terutama di negeri-negeri miskin.

Tidak memadainya pendidikan mengenai TB di antara para dokter.

Terlantar dan kurangnya biaya untuk obat, sarana diagnostik, dan pengawasan kasus TB dimana terjadi deteksi dan tatalaksana kasus yang tidak adekuat.

Adanya epidemi HIV terutama di Afrika dan Asia. (Sudoyo, et al.2010)

Epidemiologi dan prevalensi TB paru di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan pasien TB terbanyak ke-3 di dunia setelah India dan Cina. Diperkirakan jumlah pasien TB di Indonesia sekitar 5,7% dari total jumlah pasien TB dunia, dengan setiap tahun ada 450.000 kasus baru dan 65,000 kematian. Penemuan kasus TB apusan dahak basil tahan asam (BTA) positif sejumlah 19.797 pada tahun 2011.

Menurut hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2013, prevalensi TB berdasarkan diagnosis sebesar 0,4% dari jumlah penduduk. Dengan kata lain, rata-rata tiap 100.000 penduduk Indonesia terdapat 400 orang yang didiagnosis kasus TB oleh tenaga kesehatan. Penyakit TB paru ditanyakan pada

responden untuk kurun waktu ≤ 1 tahun berdasarkan diagnosis

yang ditegakkan oleh tenaga kesehatan melalui pemeriksaan dahak, foto toraks, atau keduanya. Hasil Riskesdas 2013 tersebut tidak berbeda dengan Riskesdas 2007 yang menghasilkan angka prevalensi TB paru 0,4%. Prevalensi TB paru berdasarkan gejala

batuk ≥ 2 minggu secara nasional sebesar 3,9% dan prevalensi TB

paru berdasarkan gelaja batuk darah sebesar 2,8%. (Riskesdas, 2013)

Patogenesis TB paru

misalnya dalam sebuah keluarga dan pajanan masif, misalnya pada petugas kesehatan, membuat transmisi melalui droplet paling mungkin terjadi. Pada waktu batuk atau bersin, pasien menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk percikan dahak (droplet nuclei). Sekali batuk dapat menghasilkan sekitar 3.000 percikan dahak. Umumnya penularan terjadi dalam ruangan dimana percikan dahak berada dalam waktu yang lama. Ventilasi dapat mengurangi jumlah percikan, sementara sinar matahari langsung dapat membunuh kuman. Percikan dapat bertahan selama beberapa jam dalam keadaan yang gelap dan lembap. Daya penularan seorang pasien ditentukan oleh banyaknya kuman yang dikeluarkan dari parunya. Makin tinggi derajat kepositifan hasil pemeriksaan dahak, makin menular pasien tersebut. Faktor yang memungkinkan seseorang terpajan kuman TB ditentukan oleh konsentrasi percikan dalam udara dan lamanya menghirup udara tersebut.

Individu yang terinfeksi basil TB untuk pertama kalinya hanya memberikan reaksi seperti jika terdapat benda asing di saluran pernapasan. Selama tiga minggu, tubuh hanya membatasi fokus infeksi primer melalui mekanisme peradangan, tetapi kemudian tubuh juga mengupayakan pertahanan imunitas selular yang bersifat spesifik, yang muncul setelah 3-10 minggu. Proses pembentukan pertahanan imunitas selular akan lengkap setelah 10 minggu.

1. Sembuh dengan tidak meninggalkan cacat sama sekali (restitution ad integrum). Inilah yang paling banyak terjadi.

2. Sembuh dengan meninggalkan sedikit bekas berupa garis-garis fibrotik, kalsifikasi dihilus, keadaan ini terdapat pada lesi pneumonia yang luasnya >5mm dan 10% diantaranya dapat terjadi reaktivasi lagi karena kuman yang dormant.

3. Menyebar dengan cara:-

i. Perkontinuitatum, menyebar ke sekitarnya. Salah satu contoh adalah epituberkulosis, yaitu suatu kejadian penekanan bronkus, biasanya bronkus lobus media oleh kelenjar hilus yang membesar sehingga menimbulkan obstruksi pada saluran napas bersangkutan, dengan akibat atelektasis.

ii. Penyebaran secara bronkogen, penyebaran pada paru yang bersangkutan maupun ke paru di sebelahnya. Kuman dapat juga tertelan bersama dahak dan ludah sehingga menyebar ke usus. iii. Penyebaran secara hematogen dan limfogen.

Penyebaran ini dapat menimbulkan tuberkulosis pada alat tubuh lainnya, misalnya tulang, ginjal, anak ginjal, genitalia dan sebagainya.

Gejala-gejala klinis

Keluhan yang dirasakan pasien tuberkulosis dapat bermacam-macam atau malah banyak pasien ditemukan TB paru tanpa keluhan yang sama sekali dalam pemeriksaan kesehatan. Keluhan yang terbanyak adalah:

Deman. Biasanya subfebril menyerupai deman influenza. Tetapi kadang-kadang panas badan dapat mencapai 40-41 . Serangan demam pertama dapat sembuh sebentar, tetapi kemudian dapat timbul kembali. Begitulah seterusnya hilang timbulnya deman influenza ini, sehingga pasien merasa tidak pernah terbebas dari serangan deman influenza. Keadaan ini sangat dipengaruhi oleh daya tahan tubuh pasien dan berat ringanya infeksi kuman tuberkulosis yang masuk.

Batuk/Batuk Darah. Gejala ini banyak ditemukan. Batuk terjadi karena adanya iritasi pada bronkus. Batuk ini diperlukan untuk membuang produk-produk radang keluar. Karena terlibatnya bronkus pada setiap penyakit tidak sama, mungkin saja batuk baru ada setelah penyakit berkembang dalam jaringan paru yakni setelah berminggu-minggu atau berbulan-bulan peradangan bermula. Sifat batuk dimulai dari batuk kering (non-produktif) kemudian setelah timbul peradangan menjadi produktif (menghasilkan sputum). Keadaan yang lanjut adalah berupa batuk darah karena terdapat pembuluh darah yang pecah. Kebanyakan batuk darah pada tuberkulosis terjadi pada kavitas, tetapi dapat juga terjadi pada ulkus dinding bronkus.

Sesak Napas. Pada penyakit yang ringan (baru tumbuh) belum dirasakan sesak napas. Sesak napas akan ditemukan pada penyakit yang sudah lanjut, yang infiltrasinya sudah meliputi setengah bagian paru-paru.

Malaise. Penyakit tuberkulosis bersifat radang yang menahun. Gejala malaise sering ditemukan berupa anoreksia tidak ada nafsu makan, badan makin kurus (berat badan turun), sakit kepala, meriang, nyeri otot, keringat malam dll. Gejala malaise ini makin lama makin berat dan terjadi hilang timbul secara tidak teratur.

(Amin. M, et al., 1993)

Diagnosis TB paru

Tuberkulosis sering mendapat julukan the great imitator yaitu suatu penyakit yang mempunyai kemiripan dengan penyakit-penyakit paru lain. Diagnosis TB paru ditegakkan berdasarkan: gejala klinis, pemeriksaan fisis, pemeriksaan bakteriologis, radiologis dan pemeriksaan penunjang lainnya. Gejala klinis TB dibagi atas 2 golongan, yaitu gejala respiratorius berupa batuk, batuk darah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala respiratorius ini sangat bervariasi, dari mulai tidak ada gejala sampai gejala yang cukup berat tergantung dari luasnya lesi. Kadang pasien terdiagnosis pada medical check up. Bila bronkus belum terlibat dalam proses penyakit, maka mungkin pasien tidak ada gejala batuk. Batuk yang pertama terjadi akibat adanya iritasi bronkus, dan selanjutnya batuk diperlukan untuk membuang dahak keluar. Sedangkan gejala sistemik berupa demam, malaise, keringat malam, anoreksia dan penurunan berat badan.

Pada awal perkembangan penyakit sulit menemukan kelainan pada pemeriksaan fisis. Pada pemeriksaan fisis dapat dijumpai antara lain suara napas bronkial, amforik, suara napas melemah, ronki basah, tanda-tanda penarikan paru, diapragma dan mediastinum.

Pemeriksaan fisis

Pemeriksaan pertama terhadap keadaan umum pasien mungkin ditemukan konjungtiva mata atau kulit yang pucat karena anemia, suhu demam (subfebris), badan kurus atau berat badan menurun.

perkusi, dan auskultasi. Secara anamnesis dan pemeriksaan fisis, TB paru sulit dibedakan dengan pneumonia biasa.

Tempat kelainan lesi TB paru yang paling dicurigai adalah bagian apeks (puncak) paru. Bila dicuriga adanya infiltrat yang agak luas, maka didapatkan perkusi yang redup dan auskultasi suara napas bronkial. Akan didapatkan juga suara napas tambahan berupa ronki basah, kasar dan nyaring. Tetapi bila infiltrat ini diliputi oleh penebalan pleura, suara napasnya menjadi vesikular melemah. Bila terdapat kavitas yang cukup besar, perkusi memberikan suara hipersonar atau timpani dan auskultasi memberikan suara amforik.

Pada tuberkulosis paru yang lanjut dengan fibrosis yang luas sering ditemukan atrofi dan retraksi otot-otot interkostal. Bagian paru yang sakit jadi menciut dan menarik isi mediastinum atau paru lainnya. Paru yang sehat menjadi lebih hiperinflasi. Bila jaringan fibrotik amat luas yakni lebih dari setengah jumlah jaringan paru-paru, akan terjadi pengecilan daerah aliran darah paru dan selanjutnya meningkatkan tekanan arteri pulmonalis (hipertensi pulmonal) diikuti terjadinya kor pulmonal dan gagal jantung kanan. Di sini akan didapatkan tanda-tanda kor pulmonal dengan gagal jantung kanan seperti takipnea, takikardia, sianosis,

right ventricular lift, right atrial gallop, murmur Graham-Steel, bunyi P2 yang mengeras, tekanan vena jugularis yang meningkat, hepatomegaly, asites, dan edema.

Bila tuberkulosis mengenai pleura, sering terbentuk efusi pleura. Paru yang sakit terlihat agak tertinggal dalam pernafasan. Perkusi memberikan suara pekak. Auskultasi memberikan suara napas yang lemah sampai tidak terdengar sama sekali.

Dalam penampilan klinis, TB paru sering asimtomatik dan penyakit baru dicurigai dengan didapatkannya kelainan radiologi dada pada pemeriksaan rutin atau uji tuberkulin yang positif. (Sudoyo, et al., 2010)

Pemeriksaan bakteriologik Pemeriksaan sputum

Sewaktu: sputum dikumpulkan pada saat pasien yang diduga TB datang berkunjung pertama kali. Saat pulang suspek membawa pot penampung sputum.

Pagi: sputum dikumpulkan di rumah pada pagi hari kedua, segera setelah bangun tidur. Pot penampung dibawa sendiri kembali. Sewaktu: sputum dikumpulkan pada hari kedua, saat pasien menyerahkan dahak pagi hari.

Setelah sputum terkumpul, maka selanjutnya dilakukan proses pewarnaan dengan menggunakan pewarnaan panas dengan metode Ziehl Neelsen (ZN) atau pewarnaan dingin Kinyoun-Gabbet menurut Tan Thiam Hok. Interpretasi hasil pemeriksaan dahak dari 3 kali pemeriksaan ialah bila:-

Berdasarkan rekomendasi WHO, interpretasi pemeriksaan mikroskopis sputum pasien dapat dibaca dengan skala IUATLD (International Union Against Tuberculosis and Lung Disease) yaitu:

- Tidak ditemukan BTA dalam 100 lapang pandang, disebut negatif

- Ditemukan 1-9 BTA dalam 100 lapang pandang - Ditemukan 10-99 BTA dalam 100 lapang pandang,

disebut + (1+)

- Ditemukan 1-10 BTA dalam 1 lapang pandang, disebut ++ (2+)

- Ditemukan >10 BTA dalam 1 lapang pandang, disebut +++ (3+)

Pada sebagian besar TB paru, diagnosis terutama ditegakkan dengan pemeriksaan dahak secara mikroskopis dan tidak mengharuskan disertai dengan pemeriksaan foto toraks, 3 kali positif atau 2 kali positif, 1 kali negatif bermaksud BTA

positif.

1 kali positif, 2 kali negatif. Ulang BTA 3 kali, kemudian

Bila 1 kali positif, 2 kali negatif bermaksud BTA positif

karena pemeriksaan mikroskopis sangat spesifik (98%) untuk TB paru. (Croftan, et al., 1992)

Batuk lebih dari 3 hari

2-3 uji sputum untuk tuberkulosis

2 atau lebih uji positif

Obati sebagai tuberkulosis s

Hanya 1 uji positif

Ulangi 3 uji

1 atau lebih positif

Semua uji negatif

Obati gejala

Ulang uji jika bertambah buruk

Semua negatif

Ulangi uji dalam 1 bulan

Gambar 3.1. Diagram alur untuk menegakkan diagnosis

Pemeriksaan biakan kuman

Pemeriksaan biakan M. tuberculosis dengan metode konvensional ialah dengan metode konvensional ialah dengan cara:

- Egg base media: Lowenstein-Jensen (dianjurkan), Ogawa, Kudoh

Melakukan biakan dimaksudkan untuk mendapatkan diagnosis pasti, dan dapat mendeteksi Mycobacterium tuberculosis dan juga Mycobacterium other than tuberculosis

(MOTT). Untuk mendeteksi MOTT dapat digunakan beberapa cara, baik dengan melihat cepatnya pertumbuhan, menggunakan uji nikotinamid, uji niasin maupun pencampuran dengan cyanogen bromide serta melihat pigmen yang timbul.

Pemeriksaan radiologis

Pada saat ini pemeriksaan radiologis dada merupakan cara yang praktis untuk menemukan lesi tuberkulosis. Pemeriksaan ini memang membutuhkan biaya lebih dibandingkan pemeriksaan sputum, tetapi dalam beberapa hal ia memberikan keuntungan seperti pada tuberkulosis anak-anak dan tuberkulosis milier. Pada kedua hal ini di atas diagnosis dapat diperoleh melalui pemeriksaan radiologis dada, sedangkan pemeriksaan sputum hampir selalu negatif.

Lokasi lesi tuberkulosis umumnya di dearah apeks paru (segmen apikal lobus atas atau segmen apikal lobus bawah), tetapi dapat juga mengenai lobus bawah (bagian inferior) atau di daerah hilus menyerupai tumor paru (misalnya pada tuberkulosis endobronkial).

Pada awal penyakit saat lesi masih merupakan sarang-sarang pneumonia, gambaran radiologis berupa bercak-bercak seperti awan dan dengan batas-batas yang tidak tegas. Bila lesi sudah diliputi jaringan ikat maka bayangan terlihat berupa bulatan dengan batas yang tegas. Lesi ini dikenal sebagai tuberkuloma.

Pada kavitas bayangannya berupa cincin yang mula-mula berdinding tipis. Lama-lama dinding jadi sklerotik dan terlihat menebal. Bila terjadi fibrosis terlihat bayangan yang bergaris-garis. Pada kalsifikasi bayangannya tampak sebagai bercak-cak padat dengan densitas tinggi. Pada atelektasis terlihat seperti fibrosis yang luas disertai penciutan yang dapat terjadi pada sebagian atau satu lobus maupun pada satu bagian paru.

Gambaran tuberkulosis milier terlihat berupa bercak-bercak halus yang umumnya tersebar merata pada seluruh lapangan paru.

di bagian bawah paru (efusi pleura/empiema), bayangan hitam radiolusen di pinggir paru/pleura (pneumotoraks).

Pada satu foto dada sering didapatkan bermacam-macam bayangan sekaligus (pada tuberkulosis yang sudah lanjut) seperti infiltrat, garis-garis fibrotik, kalsifikasi, kavitas (non sklerotik/sklerotik) maupun atelektasis dan emfisema.

Tuberkulosis sering memberikan gambaran yang aneh-aneh, terutama gambaran radiologis, sehingga dikatakan

tuberculosis is the greatest imitator. Gambaran infiltrasi dan tuberkuloma sering diartikan sebagai pneumonia, mikosis paru, karsinoma bronkus atau karsinoma metastasis. Gambaran kavitas sering diartikan abses paru. Di samping itu perlu diingat juga faktor kesalahan dalam membaca foto. Faktor kesalahan ini dapat mencapai 25%. Oleh sebab itu untuk diagnostik radiologi sering dilakukan juga foto lateral, top lorditik, oblik, tomografi dan foto dengan proyeksi densitas keras.

Adanya bayangan (lesi) pada foto dada, bukanlah menunjukkan adanya aktivitas penyakit, kecuali suatu infiltrat yang betul-betul nyata. Lesi penyakit yang sudah non-aktif, sering menetap selama hidup pasien. Lesi yang berupa fibrotik, kalsifikasi, kavitas, schwarte, sering dijumpai pada orang-orang yang sudah tua.

Pemeriksaan khusus yang kadang-kadang juga diperlukan adalah bronkografi, yakni untuk melihat kerusakan bronkus atau paru yang disebabkan oleh tuberkulosis. Pemeriksaan ini umumnya dilakukan bila pasien akan menjalani pembedahan paru. Pemeriksaan radiologis dada yang lebih canggih dan saat ini sudah banyak dipakai di rumah sakit rujukan adalah Computed Tomography Scanning (CT Scan). Pemeriksaan ini lebih superior dibanding radiologis biasa. Perbedaan densitas jaringan terlihat lebih jelas dan sayatan dapat dibuat transversal.

Pemeriksaan laboratorium Pemeriksaan darah

Pemeriksaan ini kurang mendapat perhatian, karena hasilnya kadang-kadang meragukan, hasilnya tidak sensitif dan juga tidak spesifik. Pada saat tuberkulosis baru mulai (aktif) akan didapatkan jumlah leukosit yang sedikit meninggi dengan hitung jenis pengeseran ke kiri. Jumlah limfosit masih di bawah normal. Laju endap darah mulai meningkat. Bila penyakit mulai sembuh, jumlah leukosit kembali normal dan jumlah limfosit masih tinggi. Laju endap darah mulai turun ke arah normal lagi.

Hasil pemeriksaan darah lain didapatkan juga: 1) anemia ringan dengan gambaran normokrom dan normositer; 2) Gama globulin meningkat; 3) kadar natrium darah menurun. Pemeriksaan tersebut di atas nilainya juga tidak spesifik. (Sudoyo,

et al., 2010)

Faktor Risiko Tuberkulosis

Secara umum, orang yang memiliki faktor risiko tinggi untuk penyakit TB dapat dibagi menjadi dua kategori.

1. Orang yang baru saja terinfeksi dengan bakteri TB

2. Orang yang memiliki sistem imun rendah dikarenakan masalah medis.

Orang yang baru saja terinfeksi dengan bakteri TB, termasuk didalamnya adalah, berhubungan dekat dengan orang yang telah terinfeksi penyakit TB, berimigrasi ke daerah dengan angka kejadian TB yang tinggi, anak-anak dengan umur dibawah 5 tahun dengan TB test positif, kelompok orang dengan tingkat transmisi TB yang tinggi (seperti tunawisma, pengguna narkoba injeksi, dan orang yang terinfeki HIV), berkerja atau tinggal dengan orang yang berisiko tinggi TB seperti (rumah sakit, penampungan tunawisma, penjara, panti jompo/panti werdha).

Patogenesis Tuberkulosis

Manusia adalah satu-satunya reservoir untuk M. tuberculosis yang diketahui. Penyebaran utamanya adalah melalui droplet yang terdapat di udara yang disebarkan oleh penderita TB (Tetapi penyebaran melalui sentuhan kulit, dan saluran cerna juga telah dilaporkan). Pada penderita TB paru aktif, 3000 partikel droplet, dengan paling sedikit 10 basil yang dapat memulai infeksi. Partikel infeksi ini dapat menetap dalam udara bebas selama 1-2 jam, tergantung pada ada atau tidaknya sinar ultraviolet, ventilasi yang buruk dan kelembaban. Bakteri ini dapat bertahan selama berhari-hari sampai berbulan-bulan pada suasana lembab (Herchline, 2016).

Bila partikel ini terhirup, maka partikel ini akan menempel pada saluran napas dan jaringan paru. Partikel ini dapat masuk ke alveolar bila ukurannya < 5 mikrometer. Organisme ini akan tumbuh dalam 2-12 minggu hingga mencapai jumlah 1.000-10.000 basil. Jumlah ini akan cukup untuk memunculkan respon imun selular yang bisa terdeteksi dengan tuberculin skin test. Bakteri ini pertama kali akan dihadapi oleh netrofil, kemudian makrofag. Sebagian besar partikel ini akan mati atau dibersihkan oleh makrofag lalu keluar dari percabangan trakeobronkial bersama gerakan silia dengan sekretnya (Herchline, 2016; Amin dan Bahar, 2009).

Bakteri yang bertahan hidup dalam jaringan paru akan membentuk sarang TB yang disebut sarang primer atau sarang (fokus) Ghon. Sarang primer ini dapat muncul di setiap bagian paru, namun paling sering pada bagian basal. Dari sarang primer akan muncul peradangan saluran getah bening menuju hilus dan juga diikuti pembesaran kelenjar getah bening hilus (Amin dan Bahar, 2009; Brooks et al., 2010).

Semua proses ini memakan waktu 3-8 minggu. Kompleks primer ini selanjutnya dapat menjadi :

1. Sembuh tanpa meninggalkan kecacatan.

2. Sembuh dengan meninggalkan sedikit bekas berupa garis-garis fibrotik, klasifikasi di hilus dan dapat teraktivasi kembali akbiat adanya bakteri dorman.

3. Menimbulkan komplikasi dan penyebaran (Amin dan Bahar, 2009).

diakibatkan oleh kelanjutan ataupun reaktivasi dari sarang primer maupun superinfeksi dari basil TB. Bentuk ini dimulai dengan sarang dini yang biasanya terletak pada bagian atas lobus superior maupun lobus inferior.

Sarang dini awalnya berbentuk sarang pneumonik kecil, dan kemudian dapat mengalami :

1. Reabsorbsi tanpa meninggalkan cacat.

2. Menyisakan serbukan jaringan fibrosis, mengeras dan menyebabkan pengapuran, dapat juga meluas sebagai granuloma lalu berkembang menghancurkan jaringan ikat sekitar dan bagian tengahnya mengalami nekrosis menjadi lembek membentuk perkejuan. Bila jaringan perkejuan dibatukkan, akan menimbulkan kavitas (Amin dan Bahar, 2009).

Pada orang yang immunocompetent, paparan terhadap M tuberculosis biasanya menyebabkan infeksi laten/dormant, dan hanya 5% dari mereka yang menunjukkan gejala klinis di masa depan. Perubahan terhadap sistem imun penjamu yang menuju penurunan dari keefektifan sistem imun dapat menyebabkan M tuberculosis untuk aktif kembali, dengan gejala yang datang dengan gabungan efek langsung dari replikasi M tuberculosis yang infeksius, dansistem imun penjamu yang kurang baik.

Molecular typing dari M tuberculosis di Amerika serikat dengan cara restriction fragment length polymorphism analysis

menunjukkan lebih dari satu per tiga pasien baru TB berasal dari penyebaran orang ke orang. Sisanya berasal dari aktivasi ulang M tuberculosis yang sudah dormant (Herchline, 2016).

Klasifikasi Tuberkulosis

Klasifikasi penyakit dan tipe pasien TB memerlukan suatu

“definisi kasus” yang meliputi empat hal, yaitu:

1. Lokasi atau organ tubuh yang sakit/terserang: paru atau ekstra paru

2. Bakteriologi (pemeriksaan dahak secara mikroskopis): BTA positif atau BTA negatif

3. Riwayat pengobatan TB sebelumnya, pasien baru atau sudah pernah diobati

Tingkat keparahan penyakit: ringan atau berat. Saat ini sudah tidak dimasukkan dalam penentuan definisi kasus.

1. Klasifikasi berdasarkan organ tubuh (anatomis)

a. TB paru: TB yang menyerang jaringan (parenkim) paru. Tidak termasuk pleura (selaput paru) dan kelenjar pada hilus.

b. TB ekstra paru: TB yang menyerang organ tubuh lain selain paru, misalnya pleura, selaput otak, selaput jantung (pericardium), kelenjar limfe, tulang, persendian, kulit, usus, ginjal, urethrae, alat kelamin, dan lain-lain.

Pasien dengan TB paru dan TB ekstra paru diklasifikasikan sebagai TB paru. Bila seorang pasien dengan TB ekstra paru pada beberapa organ, maka dicatat sebagai TB ekstra paru pada organ yang penyakitnya paling berat (Depkes, 2011).

2. Klasifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan dahak mikroskopis.

a. TB paru BTA positif.

i. Sekurang-kurangnya 2 dari 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif.

ii. 1 spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif dan foto toraks dada menunjukkan gambaran TB.

iii. 1 spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif dan biakan kuman TB positif.

iv. 1 atau lebih spesimen dahak hasilnya positif setelah 3 spesimen dahak SPS pada pemeriksaan sebelumnya hasilnya BTA negatif dan tidak ada perbaikan setelah pemberian antibiotika non OAT.

b. TB paru BTA negatif.

i. Paling tidak 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA negatif.

ii. Foto toraks abnormal sesuai dengan gambaran TB.

iv. Ditentukan (dipertimbangkan) oleh dokter untuk diberi pengobatan.

c. Klasifikasi berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya

i. Kasus baru

Adalah pasien yang belum pernah diobati dengan OAT atau sudah pernah menelan OAT kurang dari satu bulan (4 minggu). Pemeriksaan BTA bisa positif atau negatif ii. Kasus yang sebelumnya diobati

1. Kasus kambuh (relaps)

Adalah pasien yang belum pernah diobati dengan OAT atau sudah pernah menelan OAT kurang dari satu bulan (4 minggu).

2. Kasus setelah putus berobat (default)

Adalah pasien yang telah berobat dan putus berobat 2 bulan atau lebih dengan BTA positif.

iii. Kasus Pindahan (Transfer In)

Adalah pasien yang dipindahkan keregister lain untuk melanjutkan pengobatannya. iv. Kasus lain:

Adalah semua kasus yang tidak memenuhi ketentuan diatas, seperti:

1. Tidak diketahui riwayat pengobatan sebelumnya.

2. Pernah diobati tetapi tidak diketahui hasil pengobatannya.

3. Kembali diobati dengan BTA negative (Depkes, 2011).

Gejala Klinis Tuberkulosis

Gejala-gejala tersebut diatas dapat dijumpai pula pada penyakit paru selain TB, seperti bronkiektasis, bronkitis kronis, asma, kanker paru, dan lain-lain. Mengingat prevalensi TB di Indonesia saat ini masih tinggi, maka setiap orang yang datang ke Fasyankes dengan gejala tersebut diatas, dianggap sebagai seorang tersangka (suspek) pasien TB, dan perlu dilakukan pemeriksaan dahak secara mikroskopis langsung (Depkes, 2011).

Diagnosis Tuberkulosis Diagnosis TB paru

1. Semua suspek TB diperiksa 3 spesimen dahak dalam waktu 2 hari, yaitu sewaktu - pagi - sewaktu (SPS)

2. Diagnosis TB Paru pada orang dewasa ditegakkan dengan ditemukannya kuman TB. Pada program TB nasional, penemuan BTA melalui pemeriksaan dahak mikroskopis merupakan diagnosis utama. Pemeriksaan lain seperti foto toraks, biakan dan uji kepekaan dapat digunakan sebagai penunjang diagnosis TB sesuai dengan indikasinya.

3. Tidak dibenarkan mendiagnosis TB hanya berdasarkan pemeriksaan foto toraks saja. Foto toraks tidak selalu memberikan gambaran yang khas pada TB paru, sehingga sering terjadi overdiagnosis.

Diagnosis TB ekstra paru

1. Gejala dan keluhan tergantung organ yang terkena, misalnya kaku kuduk pada Meningitis TB, nyeri dada pada TB pleura (Pleuritis), pembesaran kelenjar limfe superfisialis pada limfadenitis TB dan deformitas tulang belakang (gibbus) pada spondilitis TB dan lain-lainnya.

2. Diagnosis pasti ditegakkan dengan pemeriksaan klinis, bakteriologis dan atau histopatologi yang diambil dari jaringan tubuh yang terkena.

1. TB paru BTA positif: yaitu setidaknya satu hasil pemeriksaan dahak positif.

2. TB paru BTA negatif: yaitu hasil pemeriksaan dahak negatif dan gambaran klinis & radiologis mendukung Tb atau BTA negatif dengan hasil kultur TB positif.

3. TB ekstra paru: pada ODHA ditegakkan dengan pemeriksaan klinis, bakteriologis dan/atau histopatologi yang diambil dari jaringan tubuh yang terkena (Depkes, 2011).

Pengobatan Tuberkulosis

Pengobatan TB dilakukan dengan prinsip – prinsip :

1. OAT (Obat Anti Tuberkulosis) diberikan dalam bentuk kombinasi beberapa jenis obat, dalam jumlah cukup dengan dosis tepat sesuai dengan kategori pengobatan. Jangan gunakan OAT tunggal. Pemakaian OAT-kombinasi dosis tetap lebih menguntungkan.

2. Dilakukan pengawasan langsung DOT (Directly Observed Treatment) untuk menjamin kepatuhan pasien menelan obat oleh seorang pengawas menelan obat (Depkes, 2011).

Pengobatan TB terbagi menjadi 2 fase yaitu fase intensif (2-3 bulan) dan fase lanjutan 4 atau 7 bulan. Paduan obat yang digunakan terdiri dari paduan obat utama dan tambahan.

1. Tahap Awal (Intensif)

Pada tahap intensif (awal) pasien mendapat obat setiap hari dan perlu diawasi secara langsung untuk mencegah terjadinya resistensi obat. Bila pengobatan tahap intensif tersebut diberikan secara tepat, biasanya pasien menular menjadi tidak menular dalam kurun waktu 2 minggu. Sebagian besar pasien TB BTA positif menjadi BTA negatif (konversi) dalam 2 bulan.

2. Tahap Lanjutan

Pada tahap lanjutan pasien mendapat jenis obat lebih sedikit, namun dalam jangka waktu yang lebih lama. Tahap lanjutan penting untuk membunuh kuman persistent sehingga mencegah terjadinya kekambuhan (Depkes, 2011).

A. Paduan OAT yang digunakan di indonesia:

Panduan OAT yang digunakan oleh Program Nasional Pengendalian TB di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Kategori 1 : 2(HRZE)/4(HR)3

b. Kategori 2 : 2(HRZE)S/(HRZE)/5(HRE)3

Disamping kedua kategori ini, disediakan paduan obat sisipan (HRZE)

d. Obat yang digunakan dalam tatalaksana pasien TB resistan obat di Indonesia terdiri dari OAT lini ke-2 yaitu Kanamycin, Capreomisin, Levofloksasin, Ethionamide, sikloserin dan PAS, serta OAT lini-1, yaitu pirazinamid and etambutol (Depkes, 2011).

Paduan obat kategori 1 dan kategori 2 disediakan dalam bentuk paket berupa obat kombinasi dosis tetap (OAT-KDT), tablet OAT-KDT ini terdiri dari kombinasi 2 atau 4 jenis obat dalam satu tablet. Dosisnya disesuaikan dengan berat badan pasien. Paduan ini dikemas dalam satu paket untuk satu pasien.

KDT mempunyai beberapa keuntungan dalam pengobatan TB :

a. Dosis obat dapat disesuaikan dengan berat badan sehingga menjamin efektifitas obat dan mengurangi efek samping.

b. Mencegah penggunaan obat tunggal sehinga menurunkan risiko terjadinya resistensi obat ganda dan mengurangi kesalahan penulisan resep.

c. Jumlah tablet yang ditelan jauh lebih sedikit sehingga pemberian obat menjadi sederhana dan meningkatkan kepatuhan pasien (Depkes, 2011).

Tabel 3.1 Jenis, Sifat dan Dosis OAT lini pertama (Depkes, 2011) Jenis OAT Sifat Dosis yang direkomendasikan

(mg/kg)

Berikut adalah panduan dosis obat untuk penderita tuberculosis kategori 1

Tabel 3.2 Dosis untuk paduan OAT KDT untuk Kategori 1 (Depkes, 2011)

Berat Badan Tahap Intensif tiap hari selama 56 hari RHZE

Berikut adalah panduan dosis obat untuk penderita tuberculosis kategori 1

Tabel 3.3 Dosis untuk paduan OAT KDT untuk Kategori 2 (Depkes, 2011)

Berat Badan Tahap Intensif tiap hari RHZE (150/75/400/275) + S

Tahap Lanjutan 3 kali seminggu RH (150/150) + E(400)

Selama 56 hari Selama 28 hari selama 20 minggu 30-37 kg 2 tab 4KDT + 500 mg

Untuk pemantauan kemajuan pengobatan pada pasien TB dewasa yaitu dengan pemeriksaan ulang dahak dengan menggunakan mikroskop. Pemeriksaan ulang dahak dilakukan selama 3 kali, yaitu:

1. Akhir tahap intensif

Kategori 1: Dilakukan seminggu sebelum akhir bulan ke 2 pengobatan pasien baru BTA positif.

Kategori 2: Dilakukan seminggu sebelum akhir bulan ke 3 pengobatan ulang pasien BTA positif.

2. Sebulan sebelum akhir pengobatan

Kategori 1: Dilakukan seminggu sebelum akhir bulan ke 5 pengobatan pasien baru BTA positif.

3. Akhir pengobatan

Kategori 1: Dilakukan seminggu sebelum akhir bulan ke 6 pengobatan pada pasien baru BTA positif.

Kategori 2: Dilakukan seminggu sebelum akhir bulan ke 8 pengobatan ulang BTA positif (KEMENKES RI, 2017).

Ada pula beberapa efek samping dari OAT diantaranya adalah: 1. Warna kemerahan air seni

2. Tidak ada nafsu makan, mual, sakit perut 3. Nyeri sendi

4. Kesemutan sampai dengan rasa terbakar dikaki (KEMENKES RI, 2017).

Konversi Dahak

BAB IV

VITAMIN D

Vitamin D

Vitamin D mencegah dan menyembuhkan riketsia, yaitu penyakit di mana tulang tidak mampu melakukan kalsifikasi. Vitamin D dapat dibentuk tubuh dengan bantuan sinar matahari. Bila tubuh mendapat cukup sinar matahari konsumsi vitamin D melalui makanan tidak dibutuhkan. Karena dapat disintesis di dalam tubuh, vitamin D dapat dikatakan bukan vitamin, tapi suatu prohormon. Bila tubuh tidak mendapat cukup sinar matahari, vitamin D perlu dipenuhi melalui makanan. (Budiyanto, 2009)

Metabolisme vitamin

Prekursor vitamin D dalam tubuh manusia terdiri dari 2 bentuk. Bentuk pertama berupa vitamin D3 disebut juga dengan cholecalciferol dan vitamin D2 atau disebut ergocalciferol. Cholecalciferol didapatkan dari hasil sintesis kulit oleh paparan radiasi ultraviolet UVB, sementara ergocalciferol diproduksi oleh tumbuhan dan jamur yang terpapar radiasi ultraviolet.

Gambar 4.1. Proses sintesis vitamin D2 dan vitamin D3

keduanya. Di dalam tubuh, kedua jenis perkursor vitamin D tersebut akan mengalami proses hidroksilasi di hati oleh enzim cytochrome P450 CYP27A1 sehingga berubah menjadi bentuk 25-hidroksivitamin D (25-OHD). Zat 25-hidroksivitamin D kemudian masuk ke dalam sirkulasi darah dan berikatan dengan protein pengikat.

Zat ini akan diubah lagi oleh enzim mitokondria 1α -hydroxylase CYP27B1, menjadi bentuk akhir 1,25-dihydroxyvitamin D (1,25[OH]2D) disebut juga sebagai calcitriol

bentuk ini merupakan bentuk hormonal dari vitamin D. Proses sintesis akhir ini terutama terjadi di tubulus ginjal.

Sintesis calcitriol di ginjal, diatur oleh 2 hormon yang memiliki peran berkebalikan. Hormon parathyroid (PTH) akan meningkatkan sintesis calcitriol, sementara fibroblast-like growth factor-23 (FGF23) akan menurunkan proses sintesisnya. Kadar fosfor rendah juga mendorong sintesis calcitriol. Setelah diproduksi, calcitriol dilepaskan kembali ke dalam sirkulasi darah dan berikatan dengan protein pengikat vitamin D (DBP) untuk ditransportasikan menuju organ target.

Beberapa sel yang berperan dalam sistem imun memiliki

enzim 1α hidroksilase, sehingga sel ini mampu membentuk

1,25[OH]2D (calcitriol) dari 25(OH)D yang berasal dari sirkulasi

dan karena sel juga memiliki reseptor D maka juga menjadi target

aksi proses autokrin dan parakrin hormon calcitriol. Enzim 1α

hidroksilase extra renal kurang dipengaruhi oleh kadar hormon paratiroid, kalsium dan fosfor, sehingga produksinya bergantung dari kadar 25(OH)D yang terdapat dalam sirkulasi.

Pada organ target, vitamin D akan berikatan dengan reseptor vitamin D (VDR) di sitoplasma lalu akan memasuki inti sel dan membentuk heterodimer dengan reseptor X retinoid (RXR). Kompleks 1,25[OH]2D-RXR-VDR kemudian akan

Waktu paruh 25-OHD selama 2-3 minggu, sedangkan waktu paruh 1,25[OH]D2 (calcitrol) selama 4-6 jam. Kadar

25-OHD mencerminkan asupan total vitamin D yang berasal dari makanan maupun hasil pembentukan dari kulit, sedangkan kadar 1,25[OH]2D dipengaruhi oleh kalsium serta hormon paratiroid.

Kadar 25-OHD yang berada di sirkulasi juga mencapai ratusan kali lipat dibanding 1,25[OH]2D. Oleh karenanya, meskipun

1,25[OH]2D (calcitriol) merupakan bentuk aktif biologis vitamin

D namun untuk pengukuran kadar vitamin, dilakukan berdasarkan kadar 25-OHD.

Kebutuhan vitamin D berbeda untuk tiap orang berdasarkan usia dan kondisi khusus seperti kehamilan. Namun para ahli menyatakan defisiensi vitamin D terjadi apabila kadar 25-OHD kurang dari <20ng/ml. Sedangkan kekurangan vitamin D apabila kadar 25-OHD 21-29ng/ml. Kadar 25-OHD dianggap cukup apabila >30ng/ml, dan kadar toksik didefinisikan apabila kadar 25-OHD >150ng/ml yang diikuti dengan hiperakalsemia, hiperkalsiuria, dan hiperfosfatemia. (Holick, 2009; Almatsier, 2001)

Absorpsi, transportasi dan penyimpanan

Vitamin D diabsorpsi dalam usus halus bersama lipida dengan bantuan cairan empedu. Vitamin D dari bagian atas usus halus diangkut oleh D-plasma binding protein (DBP) ke tempat-tempat penyimpanan di hati, kulit, otak, tulang dan jaringan lain. Absorpsi vitamin D pada orang tua kurang efisien bila kandungan kalsium makanan rendah. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh gangguan ginjal dalam memetabolisme vitamin D.

Fungsi vitamin D

Fungsi utama vitamin D adalah membantu pembentukan dan pemeliharaan tulang bersama vitamin A dan vitamin C, hormon-hormon paratiroid dan kalsitonin, protein kolagen, serta mineral-mineral kalsium, fosfor, magnesium dan fluor. Fungsi khusus vitamin D dalam hal ini adalah membantu pengerasan tulang dengan cara mengatur agar kalsium dan fosfor tersedia di dalam darah untuk diendapkan pada proses pengerasan tulang. Hal ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-

pengikat-kalsium dan protein pengikat-fosfor pada mukosa usus halus.

b) Di dalam tulang, kalsitriol bersama hormon paratiroid merangsang pelepasan kalsium dari permukaan tulang ke dalam darah.

c) Di dalam ginjal, kalsitriol merangsang reabsorpsi kalsium dan fosfor.

Pengukuran vitamin D

Walaupun Satuan Internasional masih digunakan untuk mengukur vitamin D terminologi yang dianjurkan adalah mikrogram (ug) vitamin D3. Vitamin D2 (ergokalsiferol) dan D3

(kolekalsiferol) mempunyai tingkat aktivitas biologis yang sama dan biasanya disebut sebagai vitamin D3.

Angka kecukupan gizi yang dianjurkan

Angka kecukupan gizi vitamin D yang dianjurkan untuk berbagai golongan umur dan jenis kelamin untuk Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 4.1. Angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk vitamin D.

Golongan umur AKG* (ug) Golongan umur AKG* (ug) 0-6 bl 7,5 Wanita:

7-12 bl 10 10-12 th 10 1-3 bl 10 13-15 th 10 4-6 bl 10 16-19 th 10 7-9 bl 10 20-45 th 5 46-59 th 5 ≥ 60 th 5

Pria Hamil 10 10-12 th 10

13-15 th 10 Menyusui

16-19 th 10 0-6 bl 10 20-45 th 5 7-12 bl 10 46-59 th 5

≥ 60 th 5

Sumber vitamin D

Vitamin D diperoleh tubuh melalui sinar matahari dan makanan. Makanan hewani merupakan sumber utama vitamin D dalam bentuk kolekalsiferol, yaitu kuning telur, hati, krim, mentega dan minyak hati-ikan. (Budiyanto, 2009) Susu sapi dan ASI bukan merupakan sumber vitamin D yang baik. Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan vitamin D dilakukan fortifikasi makanan, terutama terhadap susu, mentega, dan makanan untuk bayi dengan vitamin D2 (ergosterol yang diradiasi). Minyak hati-

ikan sering digunakan sebagai suplemen vitamin D untuk bayi dan anak-anak. Dalam keadaan normal suplemen vitamin D sebetulnya tidak diperlukan. Kandungan vitamin D beberapa bahan makanan dapat dilihat pada Tabel 2.2. Vitamin D relatif stabil dan tidak rusak bila makanan dipanaskan atau disimpan untuk jangka waktu lama.

Tabel 4.2. Nilai vitamin D berbagai bahan makanan.

(μg/100gram)

Bahan Makanan μg Bahan Makanan μg Susu sapi 0,01-0,03 Minyak hati ikan 210 ASI 0,04 Margarin dan sejenis 5,8-8,0 Tepung susu 0,21 Daging sapi, babi, biri-biri ss Krim 0,1-0,28 Unggas ss Keju 0,03-0,5 Hati 0,2-1,1 Yogurt ss-0,04 Ikan air tawar ss Telur utuh 1,75 Ikan berlemak ss-25 Kuning telur 4,94 Udang dan kerang ss Mentega 0,76

Keterangan: Ss= sedikit sekali

Sumber: Holland (1991) dalam Garrow, J.S. dan W.P.T. James, Human Nutrition and Dietetics, 1993, hlm.223.

Akibat kekurangan vitamin D

kerena penutupan fontanel terlambat, gigi terlambat keluar, bentuk gigi tidak teratur dan mudah rusak. Riketsia jarang dapat disembuhkan sepenuhnya. Sebelum ditemukan fortifikasi makanan dengan vitamin D, riketsia banyak terdapat di negara-negara dengan empat musim. Sekarang masih terdapat pada anak-anak miskin di kota-kota industri yang kurang mendapat sinar matahari.

Osteomalasia adalah riketsia pada orang dewasa. Biasanya terjadi pada wanita yang konsumsi kalsium rendah, tidak banyak mendapat sinar matahari dan mengalami banyak kehamilan dan menyusui. Osteomalasia dapat pula terjadi pada mereka yang menderita penyakit saluran cerna, hati, kandung empedu atau ginjal. Tulang melembek yang menyebabkan gangguan dalam bentuk tulang, terutama pada kaki, tulang belakang, toraks, dan pelvis. Gejala awalnya adalah rasa sakit seperti rematik dan lemah dan kadang muka menggamit (twitching), tulang membengkok (bentuk O atau X) dan dapat menyebabkan fraktur (patah).

Karena cukup sinar matahari, kekurangan vitamin D tidak merupakan masalah di Indonesia. Suplemen vitamin D tidak dibutuhkan.

Akibat kelebihan vitamin D

Faktor-faktor rendahnya status vitamin D

Tabel 4.3. Difisiensi vitamin D mungkin terjadi karena berbagai sebab. (Barasi, 2007)

Mekanisme Penyebab Asupan yang

tidak baik

Terlalu sedikit sumber vitamin D yang dimakan; diet vegetarian ketat

Rendahnya kandungan vitamin D dalam susu formula atau makanan sapihan (makanan yang pendamping ASI)

Absorpsi yang buruk

Sebagai vitamin yang larut lemak, absoprsi dapat dihambat oleh kondisi malabsorpsi lemak, maupun terbuangnya vitamin D hasil sintesis tubuh melalui saluran cerna

Rendahnya sintesis pada kulit

Terlalu sedikit pajanan sinar matahari pada kulit: tidak pernah keluar rumah, kulit tertutup, atau penggunaan krim tabir surya.

Aktivasi vitamin yang buruk

BAB V

VITAMIN A

Definisi Vitamin A

Vitamin A adalah vitamin larut lemak yang pertama ditemukan, secara luas, vitamin A merupakan nama generik yang menyatakan semua retinoid dan prekursor / provitamin A / karotenoid yang mempunyai aktivitas biologik sebagai retinol (Almatsier, 2004).

Vitamin A adalah nutrisi penting yang dibutuhkan dalam jumlah kecil oleh manusia untuk fungsi normal dari sistem pengelihatan, tumbuh kembang, pemeliharaan dari keutuhan sel-sel epitel, imun tubuh, dan reproduksi. Kebutuhan pangan untuk vitamin A biasanya tersedia dalam bentuk preformed retinol (terutama sebagai retinyl ester) dan provitamin A yang disebut ikatan karoten (World Health Organization, 2004).

Sumber vitamin A

Preformed retinol/vitamin A terdapat pada sumber makanan hewani. Hati dari berbagai macam binatang sangat kaya akan retinol, yang dapat mencapai 9.000 µg dan 16.000 µg per 100 g dari hati lembu dan hati ayam secara berturutan. Sedangkan daging dari hewan-hewan ini merupakan sumber yang cukup walau tidak terlalu tinggi, dengan tingkat retinol sekitar 30 µg/100 g dari daging ayam, bebek, dan domba. Telur merupakan sumber yang baik untuk vitamin A, dengan perkiraan sekitar 350 µg/100 g. Sebagian besar dari vitamin ini terdapat di kuning telur, dimana 100 g dari kuning telur memiliki sekitar 570 µg retinol.

sumber vitamin A yang baik, dimana hanya beberapa spesies yang memiliki vitamin dengan konsentrasi 20-30 µg/100 g.

Karotenoid, terutama α– dan β-karotin yang merupakan prekursor potensial vitamin A yang dapat di konversi menjadi retinol, terdapat pada produk makanan nabati. Terutama pada sayur-mayur daun hijau, minyak sawit merah, dan buah-buahan berwarna kuning/oranye. Karotenoid lebih sulit tersedia (secara biologis) tetapi secara umum lebih murah dan lebih terjangkau secara ekonomis. Maka karotenoid memenuhi sebagian besar dari aktifitas vitamin A pada populasi dengan sosial ekonomi yang rendah (Ministry of Health Malaysia, 2005).

Metabolisme Vitamin A

Gambar 5.1 Metabolisme vitamin A

Simpanan hati membentuk suatu buffer penting melawan variasi dalam asupan vitamin A dan karotenoid provitamin A, jika asupan melampaui kebutuhan, yaitu berkisar 180-450 g/hari retinol atau ekuivalennya, tergantung pada usia, jenis kelamin dan status fisiologis, kelebihan tersebut disimpan dan cadangan di hati meningkat. Jika asupan vitamin A kurang dari jumlah ini, maka simpanan dalam hati dialirkan untuk mempertahankan retinol serum dan kadar normal (sebaiknya diatas 0,7 μmol/L atau 200

μg/L ). Jika asupan tetap rendah untuk jangka waktu yang lama,