MINDI DI HUTAN RAKYAT

Penyusunan strategi pengembangan sumber benih mindi di hutan rakyat di Jawa Barat, didasarkan dari hasil tiga penelitian yang telah dilaksanakan, ke-tiga penelitian tersebut meliputi faktor teknis maupun non teknis, yaitu :

Penelitian 1: Analisis keragaman genetik, morfologi dan kesuburan tapak tanaman mindi di hutan rakyat di Jawa Barat.

Penelitian 2: Analisis penanganan dan perkecambahan benih mindi (Melia azedarach L.) untuk pengembangan sumber benih di hutan rakyat. Penelitian 3: Analisis sosial, ekonomi dan kelembagaan untuk pengembangan

sumber benih mindi: Studi kasus di Desa Padasari, Kabupaten Sumedang dan Desa Legok Huni, Kabupaten Purwakarta. Jawa Barat.

Berdasarkan ke-tiga penelitian tersebut selanjutnya dilakukan identifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal ( peluang dan ancaman) yang diperlukan untuk membuat suatu formulasi strategi pengembangan sumber benih mindi di hutan rakyat Jawa Barat.

5.1 Indentifikasi Faktor Internal dan Eksternal dari Setiap Penelitian 5.1.1 Analisis Keragaman genetik, morfologi dan kesuburan tapak tanaman

mindi di hutan rakyat di Jawa Barat Kekuatan

Potensi sumber daya alam yang dimiliki masyarakat, yaitu materi genetik tanaman mindi yang ada di lahan petani dapat menjadi kekuatan untuk mengembangkan tegakan mindi di lokasi tersebut menjadi suatu sumber benih. Hasil penelitian keragaman genetik menunjukkan bahwa keragaman genetik dalam populasi (genetic variation within population) tanaman mindi berkisar antara 16–19%, sedangkan keragaman antar populasi (genetic variation between population) sekitar 30%. Hasil ini menunjukkan potensi sumber daya genetik tanaman mindi yang ada di areal hutan rakyat khususnya di daerah Jawa Barat mempunyai potensi apabila akan dikembangkan menjadi suatu sumber benih.

Modal dasar suatu sumber benih adalah adanya keragaman, keragaman genetik yang tinggi memberikan peluang untuk dilakukan seleksi. Dari enam populasi yang diteliti, tanaman mindi di daerah Sumedang, khususnya di Desa Padasari mempunyai tingkat keragaman paling tinggi yaitu sebesar 19,56%, sehingga populasi ini mempunyai potensi materi genetik yang paling baik dibanding populasi lainnya.

Tingkat keragaman genetik suatu jenis menentukan tingkat adaptability dari jenis tersebut terhadap perubahan lingkungan (Finkeldey 2005). Tanaman mindi di daerah Jawa Barat mempunyai kemampuan tumbuh dengan baik pada kondisi yang cukup beragam terutama dari segi ketinggian dari muka laut, yaitu mampu tumbuh mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi (300–1400 m dpl). Mindi tumbuh dengan baik dan tidak menunjukkan adanya defisiensi hara pada tanaman, hasil ini menunjukkan bahwa lahan tempat tumbuh tanaman mindi di hutan rakyat umumnya mampu menyediakan hara bagi tanaman mindi (berdasarkan nilai beberapa unsur hara makro pada jaringan daun mindi) sehingga memungkinkan mindi tumbuh optimal.

Kelemahan

Keragaman genetik tanaman mindi di hutan rakyat dapat menurun, apabila jumlah individu dalam suatu populasi berkurang atau terjadi pengurangan dalam ukuran populasi. Kondisi ini terjadi karena tegakan dapat sewaktu-waktu ditebang oleh pemiliknya, sehingga hal ini menjadi salah satu kelemahan untuk dapat mempertahankan keragaman genetik yang ada dari populasi mindi. Pada umumnya pada saat penebangan akan dipilih pohon dengan fenotipe yang baik (pohon yang tinggi dan diameter besar serta batang yang lurus) hal ini menyebabkan berkurangnya pilihan untuk memperoleh pohon induk. Selain itu belum ada inisiatif dari petani untuk mempertahankan pohon dengan fenotipe yang baik untuk dijadikan pohon induk penghasil benih. Situasi seperti ini umum terjadi dalam pengelolaan di hutan rakyat, yaitu petani belum menunjuk pohon induk sebagai sumber benihnya untuk digunakan dalam pembibitan (Yuliani dan Diniyati 2004)

Kurangnya perhatian petani terhadap pertumbuhan tanaman mindi, karena pada umumnya petani hutan rakyat lebih memprioritaskan pertumbuhan tanaman

pertanian atau perkebunan yang ditanam bersama tanaman mindi, sehingga dilakukan pemangkasan tajuk pada tanaman mindi, agar tajuk tersebut tidak menaungi tanaman bawah. Kondisi ini terjadi di Sumedang dan Gambung, walaupun lahannya subur tetapi produksi buah tidak optimal. Menurut Dewi et al. (2004) dikatakan bahwa pengusahaan hutan rakyat pada umumnya belum merupakan mata pencaharian utama melainkan sebagai tambahan dan umumnya ditanam dengan sistem tumpang sari.

Peluang

Dari enam populasi yang diuji terbentuk tiga kluster, hal ini menunjukkan bahwa ada keragaman di antara populasi tanaman mindi di hutan rakyat Jawa Barat. Terbentuknya klustering tersebut memberikan informasi tingkat kekerabatan antar populasi tersebut. Populasi-populasi yang terdapat dalam kluster yang berbeda menunjukkan kekerabatan yang jauh, demikian sebaliknya.

Ancaman

Tanaman mindi di hutan rakyat umumnya ditanam bersama jenis lainnya, sehingga jumlah tanaman mindi dalam lokasi tersebut terbatas serta jarak tanam antar pohon yang tidak teratur. Keterbatasan jumlah pohon mindi serta jarak tanam yang tidak teratur dalam suatu areal mempengaruhi tingkat keragaman, karena peluang untuk terjadinya pernyerbukan silang (outcrossing) menjadi tidak optimal. Salah satu faktor terbentuknya keragaman genetik yang tinggi adalah terjadinya outcrossing antar pohon. Hal ini dikemukakan pula oleh Hamid et al. (2008) yang menyatakan bahwa tinggi rendahnya keragaman dalam populasi dipengaruhi pola sebaran tanaman, khususnya di hutan rakyat yang umumnya tanaman tersebar dengan jumlah yang terbatas dan jarak tanam yang tidak teratur (Widayanti 2004).

Terjadinya perubahan iklim global berpengaruh terhadap produksi benih mindi, hal ini berkaitan dengan penyinaran, suhu, curah hujan dan kelembaban. Curah hujan yang tinggi menyebabkan kerontokkan bunga, sehingga mengakibatkan kegagalan pembuahan dan rendahnya produksi buah. Menurut Atmandhini (2011) beberapa faktor iklim yang berpengaruh terhadap produksi buah mindi di hutan rakyat adalah curah hujan, kelembaban dan suhu.

5.1.2 Analisis Penanganan dan Perkecambahan Benih Mindi Kekuatan

Secara umum pembungaan dan pembuahan pada tanaman mindi berlangsung setiap tahun secara teratur, sehingga tanaman mindi mampu menyediakan benih untuk kegiatan penanaman setiap tahun. Benih mindi bukan termasuk benih rekalsitrant, sehingga dapat disimpan untuk beberapa waktu tanpa menurunkan viabilitasnya. Kedua hal ini menjadi kekuatan dalam hal pengadaan benih (seed procurement) mindi, karena ketersediaan benih yang teratur setiap tahun dengan jumlah yang cukup dapat menjadi pendorong dalam pengembangan sumber benih. Guna mendukung pengembangan sumber benih mindi maka telah disusun pula standar pengujian dan standar mutu benih mindi, agar benih yang dihasilkan mempunyai mutu fisik dan fisiologik yang baik pula (Sudrajat dan Nurhasybi 2010)

Kelemahan

Daya berkecambah benih mindi masih rendah, hal ini karena benih mindi mempunyai endokarp yang tebal dan keras seperti kayu, dengan kandungan lignin yang termasuk sedang, sehingga menghalangi proses perkecambahan. Selain endokarp yang keras dan tebal, benih mindi juga mengandung zat inhibitor yaitu ABA yang mengakibatkan benih mindi mengalami kesulitan untuk berkecambah. Oleh karena itu perlu dilakukan pematahan dormansi agar benih dapat berkecambah secara cepat dan serempak. Penyebab dan mekanisme dormansi merupakan hal penting yang harus diketahui untuk menentukan cara atau metode pematahan dormansi yang efektif, khususnya dalam mengoptimalkan perkecambahan benih dalam rangka mendukung pengembangan hutan rakyat (Sudrajat 2010).

Peluang

Di beberapa sentra hutan rakyat mindi khususnya di Jawa Barat, petani hutan sudah mulai melakukan pembibitan mindi untuk kebutuhan penanaman, baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk dijual ke pihak lain. Hal ini mendorong untuk terus dikembangkannya teknik penanganan benih dan teknik perkecambahan benih mindi agar diperoleh bibit mindi yang baik. Mutu bibit mindi yang baik menurut standar mutu bibit yang telah disusun (Sudrajat dan

Nurhasybi 2010) adalah tinggi bibit ≥ 35 cm, diameter ≥ 3,5 mm, media harus kompak dan utuh, jumlah daun ≥ 8 dan umur antara 3-6 bulan.

Ancaman

Kebutuhan penggunaan benih mindi bermutu fisik dan fisiologik yang baik belum muncul dari para petani hutan rakyat, khususnya yang menanam jenis mindi. Sebagian besar petani hutan masih memanfaatkan anakan dari bawah tegakan untuk memenuhi kebutuhan bibit bagi penanaman, yaitu dengan menggunakan bibit hasil cabutan. Hal ini disebabkan para petani masih mengalami hambatan dalam upaya meningkatkan daya berkecambah benih mindi, karena benih mindi memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat berkecambah apabila tidak diberi perlakuan terlebih dahulu. Hambatan ini menyebabkan petani kurang tertarik untuk membuat persemaian mindi, dan dapat berdampak pada rendahnya keragaman genetik dari tegakan tersebut. Namun kondisi ini umum terjadi pada petani hutan, karena petani belum melalukan pembibitan sendiri, dan untuk memenuhi kebutuhan bibit mereka mengumpulkan bibit anakan yang tumbuh alami di sekitar tegakan (Dewi et al. 2004).

5.1.3 Analisis Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan : Studi Kasus di Desa Padasari, Kabupaten Sumedang dan Desa Legok Huni, Kabupaten Purwakarta. Jawa Barat.

Kekuatan

Faktor kepemilikan lahan berpengaruh terhadap pengelolaan lahan, yaitu lahan yang dikelola oleh petani hutan rakyat adalah milik pribadi (private property). Akan terjadi efisiensi terhadap alokasi sumber daya apabila suatu kepemilikan memenuhi empat syarat kesempurnaan hak kepemilikan, yaitu dapat diperjual belikan (tradable), dapat dipindah tangankan (transferable), dapat mengeluarkan pihak-pihak yang tidak berhak (excludable) dan dapat ditegakkan hak-haknya (enforceable). Kepemilikan pribadi (private property) memenuhi ke empat syarat tersebut, sehingga pemilik lahan dapat lebih efisien dalam memanfaatkan lahannya karena mempunyai kejelasan dalam hal hak dan kewajiban. Menurut Prabowo dan Prahasto (2002) dikatakan bahwa hutan rakyat yang dibangun di atas tanah milik memiliki potensi yang besar untuk

dikembangkan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani dari hasil kayu rakyat. Pendapat tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu kontribusi hasil dari lahan yang digarap oleh petani hutan pada lahan milik pribadinya, memberikan kontribusi lebih tinggi terhadap pendapatan petani. Kondisi ini dapat dilihat pada petani hutan di Desa Padasari, walaupun luas lahan garapan lebih sempit, tetapi petani lebih efisien dalam memanfaatkannya.

Kelemahan

Tingkat pendidikan petani di Desa Padasari maupun Desa Legok Huni masih rendah, yaitu masih didominasi oleh petani dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD). Walaupun tidak menjadi faktor utama, namun tingkat pendidikan dapat berpengaruh terhadap kelestarian pengelolaan hutan. Khususnya di hutan rakyat, dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi diharapkan petani lebih mudah mengadopsi atau menerima pengetahuan dari luar, dalam hal ini yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas hutan rakyat dengan menggunakan benih berkualitas. Terdapat lima tahapan orang atau sekelompok masyarakat mau menerima atau mengadopsi hal baru (teknologi, pengetahuan dll.) Adapun tahapan tersebut adalah : (1) aware, (2) interest, (3) evaluation, (4) trial dan (5) adoption (Rogers and Shoemaker 1971).

Pada umumnya petani dalam mengelola lahan lebih fokus pada tanaman pertanian atau perkebunan, sehingga kegiatan pemeliharaan akan diterapkan pada tanaman pertanian maupun perkebunan, sedangkan tanaman kehutanan hanya menerima imbas dari kegiatan tersebut. Tanaman kehutanan umumnya ditanam sebagai tanaman sela atau pembatas, tidak ditanam secara teratur, sehingga jarak tanam antar pohon tidak teratur. Sempitnya lahan yang digarap oleh para petani hutan khususnya di Jawa Barat, menyebabkan penanaman tanaman hutan belum menjadi prioritas.

Peluang

Untuk pengadaan bibit tanaman kehutanan, sebagian petani sudah membuat persemaian dan melakukan pembibitan, kondisi tersebut sudah nampak pada petani di Desa Padasari. Selain itu petani di Desa Padasari sudah lebih intensif dan efisien dalam mengelola lahan, hal ini terlihat dari kerapatan tanaman per ha.

Kebutuhan benih dan bibit tanaman kehutanan akan meningkat apabila petani melihat ada peluang pasar untuk kayu rakyat. Hal ini sudah terjadi pada jenis sengon, permintaan kayu sengon cukup tinggi, sehingga mendorong masyarakat untuk menanam jenis ini. Kondisi demikian sudah mulai terlihat di Desa Padasari, harga kayu mindi cukup tinggi dan pemasarannya cukup baik, yaitu sebagai kayu substitusi untuk jati di sentra industri meubel di Jepara. Peluang ini dapat menjadi pendorong untuk terbangunnya sumber benih mindi di Desa Padasari. Diharapkan produksi benih yang dihasilkan nanti mempunyai mutu yang lebih baik, karena keragaman genetik tanaman mindi di daerah ini cukup besar.

Embrio untuk mengembangkan sumber benih mindi secara kolektif sudah ada yaitu sudah terbentuknya kelompok tani. Kelompok tani merupakan bentuk dari kelembagaan yang dibangun oleh petani karena didorong oleh rasa kebutuhan. Kebutuhan tersebut terutama menyangkut masalah informasi, yaitu informasi mengenai harga kayu, pemasaran, pendanaan (berupa pinjaman), pemberian bibit dan pengurusan administrasi. Informasi yang lengkap dan diterima oleh seluruh anggota dapat menghilangkan biaya transaksi (transaction cost) yang umumnya timbul apabila ada ketidaksepadanan informasi (asymmetric information). Adanya kelompok tani yang sudah berjalan baik, dapat menjadi bahan untuk membangun aksi bersama (collective action) dalam membangun sumber benih mindi. Kelompok tani yang sudah terbentuk di Desa Padasari sudah berjalan efektif, sedangkan kelompok tani yang ada di Desa Legok Huni belum berjalan efektif. Oleh karena itu kelompok tani yang ada di Desa Padasari dapat dijadikan inisiasi untuk terbangunnya sumber benih mindi secara kolektif.

Faktor eksternal yang cukup berperan dalam pengelolaan hutan rakyat adalah peran dari institusi formal seperti Dinas Kehutanan Kabupaten ataupun Perum Perhutani Unit III Jawa Barat serta adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ikut terlibat dalam pengembangan hutan rakyat. Peran instutisi tersebut antara lain melakukan pembimbingan, penyuluhan, pemberian bibit serta membantu dalam permodalan. Faktor tersebut dapat menjadi peluang untuk berkembangnya hutan rakyat, khususnya untuk jenis mindi. Menurut Andayani (2003) bentuk konkrit dari peran pemerintah dalam pengembangan usaha hutan

rakyat adalah dalam bentuk insentif, yaitu (1) regulasi tentang usaha hutan rakyat yang memberikan keadilan bagi semua pelaku ekonomi yang terlibat terutama produsen (petani), (2) penyediaan infrastruktur publik yang diperlukan untuk kelancaran proses produksi dan distribusi, (3) kredit usaha yang skimnya secara wajar bisa dilaksanakan, (4) kemudahan memperoleh sarana produksi, (5) penyuluhan dan pendidikan tentang berbagai aspek, diantaranya teknologi, pemasaran dan kelembagaan serta (6) kemudahan terhadap akses pasar serta kejelasan pemasaran.

Ancaman

Petani hutan belum menggunakan benih yang berkualitas untuk kegiatan penanaman tanaman mindi, hal ini sangat berlainan pada saat petani akan menanam tanaman pertanian ataupun perkebunan. Petani sudah mengenal penggunaan benih ataupun bibit unggul untuk tanaman pertanian maupun perkebunan, sehingga petani akan berusaha untuk dapat memperoleh benih tersebut. Namun kondisi ini belum nampak dalam hal penggunaan benih ataupun bibit unggul untuk tanaman mindi. Hal ini dapat menjadi hambatan apabila akan mengembangkan sumber benih mindi.

Selain jenis mindi, masyarakat menanam pula jenis lain yang kayunya bernilai ekonomis, seperti sengon, mahoni, suren dan jati. Oleh karena itu jumlah tanaman mindi dalam suatu tegakan sangat beragam. Tinggi rendahnya kerapatan suatu jenis dalam satu unit pengelolaan hutan rakyat sangat dipengaruhi oleh luas lahan (yang umumnya sempit), kondisi pasar, serta harga kayu yang kompetitif.

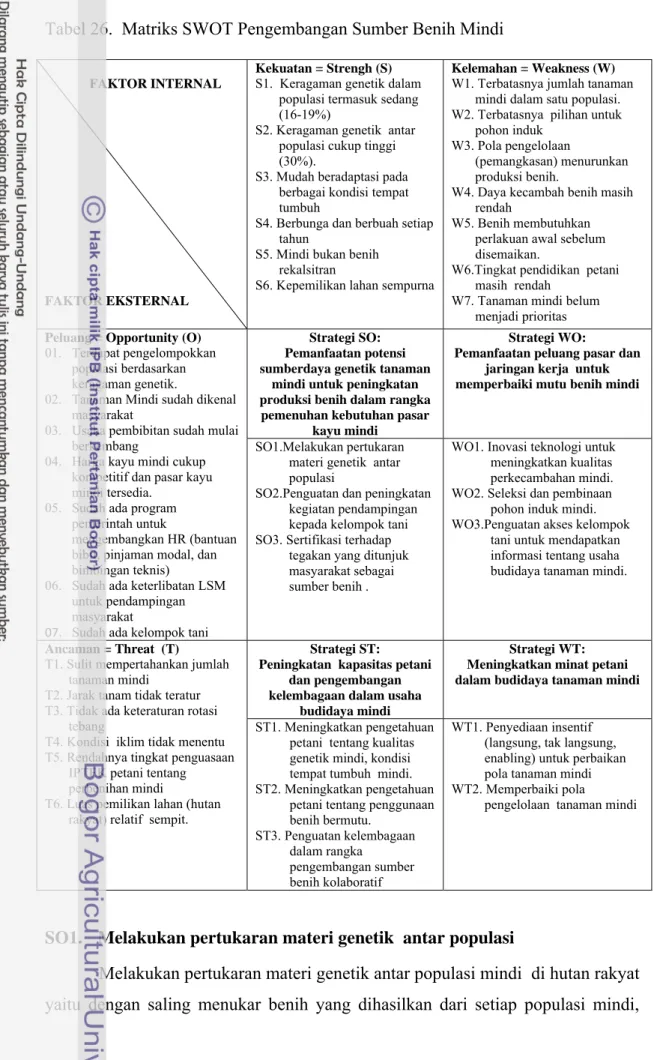

5.2 Matriks SWOT

Berdasarkan hasil setiap penelitian diperoleh informasi yang berkaitan dengan adanya kekuatan (Strenghts) dan kelemahan (Weakness) sebagai faktor internal serta peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) sebagai faktor eksternal. Ke empat unsur tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk menyusun suatu strategi pengembangan sumber benih mindi di hutan rakyat di Jawa Barat. Analisis strategi yang digunakan adalah Analisis SWOT dengan menggunakan pendekatan Matriks SWOT (Rangkuti 2002; Wijayanto 2001), yaitu suatu matrik yang dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang

dan ancaman (faktor eksternal) yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan (faktor internal) yang dimiliki. Analisis SWOT sudah banyak digunakan pada berbagai situasi dalam rangka menyusun strategi pengelolaan ataupun pengembangan hutan kemasyarakatan maupun hutan rakyat. Yusran (2005) menggunakan pendekatan analisis SWOT untuk menyusun strategi pengembangan hutan kemiri rakyat di kawasan Bulusaraung, Sulawesi Selatan. Wijayanto (2001) menggunakan analisis SWOT sebagai salah satu teknik analisis yang digunakan untuk menentukan faktor dominan dalam sistem pengelolaan hutan kemasyarakatan di Repong Damar, Pesisir Krui, Lampung.

Penjelasan hasil identifikasi dari setiap unsur kekuatan, peluang, kelemahan dan hambatan yang tercantum dalam matriks SWOT dalam Tabel 26.

5.3 Strategi Pengembangan Sumber Benih Mindi di Hutan Rakyat

Matriks SWOT (Tabel 26) dan uraian setiap unsur kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman terhadap pengembangan sumber benih mindi yang sudah dikemukakan menghasilkan empat strategi, yaitu (1) strategi yang memanfaatkan kekuatan dan memaksimalkan peluang (SO), (2) strategi yang meminimalkan kelemahan dan mengoptimalkan peluang (WO), (3) strategi yang memanfaatkan kekuatan dan mengurangi ancaman (ST) serta (4) strategi untuk mengantisipasi kelemahan dan ancaman (WT) terhadap usaha pengembangan sumber benih mindi.

Strategi SO adalah pemanfaatan potensi sumberdaya genetik tanaman mindi untuk peningkatan produksi benih dalam rangka pemenuhan kebutuhan pasar kayu mindi. Strategi ini dapat dicapai melalui

Tabel 26. Matriks SWOT Pengembangan Sumber Benih Mindi

FAKTOR INTERNAL

FAKTOR EKSTERNAL

Kekuatan = Strengh (S)

S1. Keragaman genetik dalam populasi termasuk sedang (16-19%)

S2. Keragaman genetik antar populasi cukup tinggi (30%).

S3. Mudah beradaptasi pada berbagai kondisi tempat tumbuh

S4. Berbunga dan berbuah setiap tahun

S5. Mindi bukan benih rekalsitran

S6. Kepemilikan lahan sempurna

Kelemahan = Weakness (W)

W1. Terbatasnya jumlah tanaman mindi dalam satu populasi. W2. Terbatasnya pilihan untuk

pohon induk W3. Pola pengelolaan

(pemangkasan) menurunkan produksi benih.

W4. Daya kecambah benih masih rendah

W5. Benih membutuhkan perlakuan awal sebelum disemaikan.

W6.Tingkat pendidikan petani masih rendah

W7. Tanaman mindi belum menjadi prioritas

Strategi SO: Pemanfaatan potensi sumberdaya genetik tanaman

mindi untuk peningkatan produksi benih dalam rangka

pemenuhan kebutuhan pasar kayu mindi

Strategi WO:

Pemanfaatan peluang pasar dan jaringan kerja untuk memperbaiki mutu benih mindi Peluang = Opportunity (O)

01. Terdapat pengelompokkan populasi berdasarkan keragaman genetik.

02. Tanaman Mindi sudah dikenal masyarakat

03. Usaha pembibitan sudah mulai berkembang

04. Harga kayu mindi cukup kompetitif dan pasar kayu mindi tersedia.

05. Sudah ada program pemerintah untuk

mengembangkan HR (bantuan bibit, pinjaman modal, dan bimbingan teknis)

06. Sudah ada keterlibatan LSM untuk pendampingan masyarakat

07. Sudah ada kelompok tani

SO1.Melakukan pertukaran materi genetik antar populasi

SO2.Penguatan dan peningkatan kegiatan pendampingan kepada kelompok tani SO3. Sertifikasi terhadap

tegakan yang ditunjuk masyarakat sebagai sumber benih .

WO1. Inovasi teknologi untuk meningkatkan kualitas perkecambahan mindi. WO2. Seleksi dan pembinaan

pohon induk mindi. WO3.Penguatan akses kelompok

tani untuk mendapatkan informasi tentang usaha budidaya tanaman mindi.

Strategi ST:

Peningkatan kapasitas petani dan pengembangan kelembagaan dalam usaha

budidaya mindi

Strategi WT: Meningkatkan minat petani dalam budidaya tanaman mindi Ancaman = Threat (T)

T1. Sulit mempertahankan jumlah tanaman mindi

T2. Jarak tanam tidak teratur T3. Tidak ada keteraturan rotasi

tebang

T4. Kondisi iklim tidak menentu T5. Rendahnya tingkat penguasaan

IPTEK petani tentang perbenihan mindi

T6. Luas pemilikan lahan (hutan rakyat) relatif sempit.

ST1. Meningkatkan pengetahuan petani tentang kualitas genetik mindi, kondisi tempat tumbuh mindi. ST2. Meningkatkan pengetahuan

petani tentang penggunaan benih bermutu. ST3. Penguatan kelembagaan dalam rangka pengembangan sumber benih kolaboratif WT1. Penyediaan insentif (langsung, tak langsung, enabling) untuk perbaikan pola tanaman mindi WT2. Memperbaiki pola

pengelolaan tanaman mindi

SO1. Melakukan pertukaran materi genetik antar populasi

Melakukan pertukaran materi genetik antar populasi mindi di hutan rakyat yaitu dengan saling menukar benih yang dihasilkan dari setiap populasi mindi,

sehingga akan meningkatkan keragaman genetik di setiap populasi tersebut. Hal ini dimungkinkan karena secara umum keragaman genetik tanaman mindi khususnya di Jawa Barat tergolong sedang sehingga mempunyai potensi untuk ditingkatkan. Pertukaran dapat dilakukan antar populasi yang mempunyai jarak genetik yang jauh. Kegiatan pertukaran materi genetik tersebut dapat difasilitasi oleh Dinas Kehutanan Propinsi dan Dinas Kehutanan Kabupaten, dengan bantuan teknis dapat dilakukan oleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Jawa-Madura serta Badan Litbang Kehutanan dan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta kelompok tani.

SO2. Penguatan dan peningkatan kegiatan pendampingan kepada kelompok tani.

Melakukan penguatan dan peningkatan kegiatan pendampingan kepada kelompok tani dalam rangka pengembangan hutan rakyat khususnya untuk jenis mindi sebagai alternatif jenis kayu rakyat. Hal ini dengan memanfaatkan potensi yang ada yaitu sudah terbentuknya kelompok tani, menurut Diniyati dan Sulistyati. (2005) salah satu pendukung pembangunan hutan rakyat adalah keberadaan kelompok tani, selain lembaga lainnya seperti LSM, lembaga usaha dan lembaga pemerintah. Oleh karena itu menurut Ekawati et al. (2005), kelompok tani hutan rakyat perlu mendapat bimbingan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kelompok, baik yang menyangkut aspek teknis (pengelolaan tanaman) maupun aspek kelembagaan (penataan organisasi). Peluang lain untuk pengembangan sumber benih mindi adalah tanaman mindi sudah cukup dikenal masyarakat serta adanya pasar untuk kayu mindi. Kegiatan ini dapat difasilitasi oleh Dinas Kehutanan Kabupaten, perangkat desa, kelompok tani dan LSM.

SO3. Sertifikasi terhadap tegakan yang ditunjuk masyarakat sebagai sumber benih.

Melakukan supervisi dan penilaian terhadap tegakan benih yang sudah ditunjuk masyarakat, agar dapat disertifikasi menjadi sumber benih yang bersertifikat. Hal ini dapat mendorong petani untuk menciptakan industri benih, yaitu benih sebagai salah satu komoditi hasil hutan non kayu. Falah dan Nugroho (2010) menyatakan bahwa hasil analisis finansial memperlihatkan pengusahaan

sumber benih bersertifikat layak secara finansial, namun agar distribusi manfaat lebih seimbang perlu memperpendek saluran tata niaga dan memperkuat posisi tawar pengelola sumber benih. Kegiatan sertifikasi sumber benih dapat difasilitasi oleh Dinas Kehutanan Kabupaten, BPTH, Litbang Kehutanan dan Perguruan Tinggi.

Strategi WO adalah pemanfaatan peluang pasar dan jaringan kerja untuk memperbaiki mutu benih mindi, strategi ini dapat dicapai melalui

beberapa tindakan, yaitu:

WO1. Inovasi teknologi untuk meningkatkan kualitas perkecambahan mindi

Menggali dan meningkatkan pengetahuan petani hutan dalam meningkatkan perkecambahan benih mindi, yaitu teknik pematahan dormansi yang tepat, aman, murah dan efisien serta teknik persemaiannya. Adapun teknik pematahan dormansi yang sebaiknya diterapkan adalah cara yang dapat melunakkan kulit benih atau mengurai lignin. Menurut Andayani (2003), salah satu peran pemerintah dalam pengembangan usaha hutan rakyat adalah memberikan penyuluhan dan pendidikan terkait dengan aspek teknologi. Dalam hal ini yang berkaitan dengan teknologi penanganan benih. Kegiatan ini dapat difasilitasi oleh Litbang kehutanan dengan bantuan kelompok tani dan LSM.

WO2. Seleksi dan pembinaan pohon induk mindi

Meningkatkan pengetahuan petani hutan dalam hal penggunaan benih mindi, yaitu untuk menggunakan benih mindi yang berasal dari pohon induk dengan sifat-sifat morfologi terbaik dan kriteria pohon induk lainnya. Pemilihan dilakukan berdasarkan sifat–sifat morfologi yang berkorelasi positif dengan produksi buah. Pada umumnya pada saat penebangan akan dipilih pohon dengan fenotipe yang baik (pohon yang tinggi dan diameter besar serta batang yang lurus) hal ini menyebabkan berkurangnya pilihan untuk memperoleh pohon induk. Selain itu belum ada inisiatif dari petani untuk mempertahankan pohon dengan fenotipe yang baik untuk dijadikan pohon induk penghasil benih. Situasi seperti ini umum terjadi dalam pengelolaan di hutan rakyat, yaitu petani belum menunjuk pohon induk sebagai sumber benihnya untuk digunakan dalam pembibitan

(Yuliani dan Diniyati 2004). Proses pemilihan pohon induk mindi untuk pohon benih dapat dibantu oleh penyuluh kehutanan, LSM, kelompok tani ataupun teknisi dari BPTH.

WO3. Penguatan akses kelompok tani untuk mendapatkan informasi tentang usaha budidaya tanaman mindi

Membantu petani untuk dapat memperoleh informasi pasar, baik untuk pemasaran kayu mindi maupun untuk benih mindi. Terbukanya informasi serta diperpendeknya saluran tata niaga antara produsen dan konsumen dapat mengurangi biaya transaksi, sehingga petani dalam ini sebagai produsen dapat lebih diuntungkan (Falah dan Nugroho 2010). Kegiatan ini dapat difasilitasi oleh Dinas Kehutanan, LSM dan kelompok tani.

Strategi ST adalah peningkatan kapasitas petani dan pengembangan kelembagaan dalam usaha budidaya mindi, yaitu melalui tindakan:

ST1. Meningkatkan pengetahuan petani tentang kualitas genetik mindi serta kondisi tempat tumbuh mindi.

Meningkatkan pengetahuan petani hutan tentang kondisi biofisik lahan yang sesuai untuk pertumbuhan mindi, agar produksi buah maksimal. Faktor tempat tumbuh yang perlu diperhatikan adalah ketinggian dari permukaan laut, pH tanah, KTK dan C-N ratio serta ketersediaan P. Informasi tersebut dapat diberikan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten.

ST2. Meningkatkan pengetahuan petani tentang penggunaan benih bermutu

Meningkatkan pengetahuan petani hutan dalam hal penggunaan benih mindi, yaitu untuk menggunakan benih mindi yang bermutu baik. Penggunaan benih mindi yang baik dari segi genetik, fisik dan fisiologik. Pemahaman tentang pemilihan pohon induk, teknik produksi benih serta perkecambahan merupakan langkah awal dalam perbaikan mutu benih mindi untuk pengembangan hutan rakyat mindi. Kegiatan ini dapat dibantu oleh penyuluh kehutanan, LSM, kelompok tani ataupun teknisi dari BPTH.

ST3. Penguatan kelembagaan dalam rangka pengembangan sumber benih kolaboratif

Melakukan penguatan kelembagaan yang sudah terbentuk, yaitu kelompok tani yang sudah ada, untuk membangun sumber benih mindi secara kolektif. Lahan yang digunakan dapat lahan milik salah seorang anggota (private property), atau lahan desa (common property). Perbedaan status lahan yang digunakan akan berdampak pada kesepakatan yang harus dibuat dalam mengelola sumber benih tersebut. Hasil penelitian Murtiyanto (2002) menunjukkan bahwa masyarakat untuk mengelola kawasan wono (hutan rakyat) memilih mekanisme kelompok, baik dalam lingkup terkecil yaitu keluarga maupun lingkup yang lebih besar yaitu kelompok pedusunan, yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan kebutuhan tenaga, waktu dan biaya yang tidak sedikit. Namun menurut Himmah (2002) dikatakan bahwa peran kelembagaan masih berada dalam tingkat penyiapan pola tanam, sedangkan dalam tata niaga bersifat individual. Keberhasilan pengembangan sumber benih secara kolektif diantara para petani hutan rakyat sudah terlihat pada pengembangan sumber benih tanaman suren di Desa Cibugel, Sumedang (Kompas 26 Mei 2011). Kegiatan ini dapat difasilitasi oleh Perguruan Tinggi, Dinas Kehutanan Kabupaten, perangkat desa, kelompok tani dan LSM.

Strategi WT adalah meningkatkan minat petani dalam budidaya tanaman mindi, yaitu melalui tindakan:

WT1. Penyediaan insentif (langsung, tak langsung, enabling) untuk perbaikan pola tanaman mindi

Penyediaan insentif yang bersifat langsung adalah pemberian bantuan berupa bibit yang siap untuk ditanam, sedangkan yang bersifat tidak langsung adalah bantuan modal atau pinjaman bergulir atau pinjaman dengan bunga rendah. Menurut Hariyatno (2005) pembiayaan usaha tani hutan perlu memperhatikan antara lain (1) kondisi sosial ekonomi wilayah, (2) mitra kelompok tani perlu dipilih secara lebih selektif, (3) peranan bank dalam penyaluran kredit perlu lebih proporsional dan (4) sumber pembiayaan selain dana reboisasi, juga dapat berasal

dari perbankan nasional, dan sumber dana luar negari. Penyediaan insentif yang bersifat enabling (pemungkin) adalah penyederhanaan dokumen atau prosedur dalam hal penjualan kayu rakyat. Kegiatan ini dapat difasilitasi Dinas Kehutanan, Perum Perhutani serta Pemda setempat.

WT2. Memperbaiki pola pengelolaan tanaman mindi

Memperbaiki pola pengelolaan, khusus untuk sumber benih perlu diperhatikan ukuran populasi (jumlah pohon induk), jarak tanam dan metode pemeliharaan (pemangkasan tajuk). Jumlah pohon induk mindi sebaiknya lebih dari 20 pohon dengan jarak tanam ≤ 10 m, namun hal ini perlu didukung oleh hasil penelitian lebih lanjut tentang sistem perkawinan (mating system) mindi. Kegiatan ini dapat dibantu oleh Badan Litbang Kehutanan, penyuluh kehutanan, kelompok tani dan LSM.