Laporan Penelitian

Perbandingan Ringer Laktat 40° C dengan Ringer Laktat pada Suhu Kamar dalam Mencegah Shivering pada Seksio Sesarea dengan Anestesi Spinal

Adi Hidayat, Yusmein Uyun, Sri Rahardjo ... 1–8 Perbandingan antara Tramadol 100 mg dan Natrium Diklofenak 100 mg Suppositoria untuk

Penanganan Nyeri Pasca Seksio Sesarea dengan Blok Subarakhnoid

Arief Hariyadi Santoso, Yusmein Uyun, Sri Rahardjo ... 9–17

Laporan Kasus

Penatalaksanaan Anestesi untuk Seksio Sesarea pada Multigravida dengan Kardiomiopati Peripartum

Purwoko, Andi Rizki Caprianus ... 18–22 Manajemen Anestesi pada Pasien dengan Sindroma Eisenmenger yang Menjalani Seksio

Sesarea

Dewi Puspitorini Husodo, Scarpia P, Rama C, Isngadi ... 23–32 Atrial Septal Defect dengan Hipertensi Pulmonal Berat yang Dijadwalkan untuk Seksio

Sesarea

Muhammad Rodli, Isngadi ... 33–9 Eklampsia dan Sindroma HELLP pada Kehamilan Awal: Penegakan Diagnosis dan

Manajemen Anestesia

Fahmi Agnesha, Sri Rahardjo ... 40–6 Manajemen Anestesi pada Pasien Seksio Sesarea Primigravida 35 Minggu dengan Sindroma

Nefrotik

Roni Kartapraja, Bambang Suryono Suwondo ... 47–53

Tinjauan Pustaka

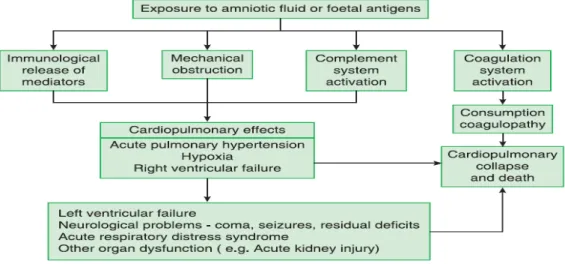

Emboli Air Ketuban

Ratih Kumala Fajar Apsari, Bambang Suryono S... 54–71 Demam pada Penggunaan Analgesia Persalinan Epidural

Alfan Mahdi Nugroho, Annemarie Chrysantia Melati, Yusmein Uyun ... 72–9

Daftar Isi

1

Perbandingan Ringer Laktat 40° C dengan Ringer Laktat pada Suhu Kamar dalam

Mencegah Shivering pada Seksio Sesarea dengan Anestesi Spinal

Adi Hidayat1, Yusmein Uyun2, Sri Rahardjo2

Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada–RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta

Latar Belakang: Shivering perioperatif selama anestesi spinal merupakan komplikasi yang sering terjadi seksio

sesarea karena vasodilatasi perifer akibat blok simpatis dan irigasi cairan dingin. Meningkatnya tonus otot yang tampak sebagai shivering akan meningkatkan kebutuhan oksigen antara 200-800% dan produksi karbondioksida meningkat antara 300-500% diatas nilai dasarnya. Hal ini akan dapat berbahaya bagi pasien dengan kondisi fisik tidak optimal. Karena itu shivering harus segera dicegah atau diatasi.

Tujuan: Mengetahui perbandingan kejadian shivering antara pemberian cairan ringer laktat 1000 cc suhu 40° C

dengan Ringer laktat 1000 cc dengan suhu kamar pada operasi seksio sesarea yang dilakukan spinal anestesi..

Metode:Subjek penelitian ini sebanyak 102 pasien yang memenuhi kriteria inklusi dan dilakukan secara double

blind randomized control trial. Sebelum dilakukan spinal anestesi, kelompok A diberikan pemberian ringer laktat 1000 cc dengan menggunakan penghangat infus 3 lumen pada suhu 40° C, kelompok B diberikan pemberian ringer laktat 1000 cc pada suhu kamar. Dilakukan pengukuran suhu tubuh setelah dilakukan pemberian cairan dan dinilai adanya shivering atau tidak di ruang pemulihan.

Hasil: Didapatkan kejadian shivering pada kelompok A yaitu sebanyak 2 pasien (3,9 %) dan kejadian shivering

pada kelompok B yaitu sebanyak 8 pasien (15,7 %). Di dapatkan perbedaan yang bermakna antara kedua kelompok (P <0,05).

Kesimpulan: Terdapat perbedaan bermakna kejadian shivering pada kelompok yang diberikan ringer laktat 1000

cc dengan suhu40° C dibandingkankelompok yang diberikan ringer laktat 1000 cc pada suhu kamar.

Kata kunci: anestesi spinal; infus yang dihangatkan; shivering; seksio sesarea

The Comparison of Ringer’s Lactate 40 °C and Ringer's Laktat at Room Temperature

To Prevent Shivering in Cesarean Section with Spinal Anesthesia

Abstract

Background: Perioperative shivering during spinal anesthesia is a common complication in cesarean surgery

caused by peripheral vasodilatation due to sympathetic block and fluid cold irrigation. Increased muscle tone which seemed as shivering will increase 200-800% oxygen requirement and carbon dioxide production increased of 300-500% above the baseline. This will be dangerous for patients with not optimal physical condition. Therefore, shivering should be prevented immediately.

Objective: To comparing shivering incident between 1000 cc ringer's lactate administration at 40 ° C and 1000

cc ringer's lactate administration at room temperature in cesarean surgery with spinal anesthesia. .

Methods: The study subject was 102 patients who met the inclusion criteria and conducted a double-blind

randomized control trial. Before spinal anesthesia, group A was given 1000 cc ringer's lactate at 40 ° C, group B was given 1000 cc ringer's lactate at room temperature. After fluid administration the body temperature was measured and shivering was assessed in the recovery room.

Results: The shivering incidence in group A of 2 patients (3.9%) and the shivering incidence in group B of 8

patients (15.7%). There was a significant difference between the two groups (P <0.05).

Conclusions: There are significant differences in the incidence of shivering in the 1000 cc ringer's lactate at 40°C

administration group compared to the room temperature group.

I. Pendahuluan

Anestesi spinal (AS) telah digunakan untuk analgesia obstetri sejak awal tahun 1900. Sejak tahun 1960, telah dilakukan pengembangan penelitian untuk meningkatkan keamanan penggunaan AS dan anestesi epidural.1 Terjadinya

shivering bisa sesaat setelah tindakan anestesi, dipertengahan jalannya operasi maupun di ruang pemulihan. Kejadian menggigil pasca anestesi dilaporkan berkisar 5-65% pada pasien yang menjalani anestesi umum dan sekitar 33-56,7% pada pasien yang menjalani anestesi neuroaksial.2

Berbagai cara dapat dilakukan untuk mencegah shivering yaitu dengan cara menjaga suhu tubuh dalam kondisi normotermia. Penghangatan tubuh digunakan untuk menghindari hipotermia. Cara non farmakologis lainnya dengan menggunakan berbagai cara yaitu dengan menghangatkan suhu ruangan, dan menggunakan cairan yang dihangatkan.3 Penelitian mengenai penilaian

potensial pemberian infus yang dihangatkan sebelum dilakukan anestesi spinal. Mereka menilai pemberian infuse yang dihangatkan sebelum dilakukan anestesi. Hasilnya adalah pemberian infus yang dihangatkan mengurangi kejadian shivering pada wanita hamil yang dilakukan spinal anestesi.4

II. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental, uji klinik acak terkontrol (randomized control trial (RCT) (single blind). Kriteria inklusi: wanita hamil yang menjalani SC dengan menggunakan anestesi spinal, Status fisik berdasarkan American Society of Anesthesiologists (ASA) 1 dan 2, indeks massa tubuh < 30 kg/m². Kriteria ekslusi: mempunyai riwayat penyakit jantung, gangguan endokrin, morbid obese, malnutrisi, penurunan berat badan yang tidak jelas, demam kontra indikasi dilakukan anestesi spinal, menderita otitis media, pre eklampsi berat (PEB). Kriteria drop out: Lama operasi > 90 menit, perdarahan > 20 % EBV, tindakan spinal anestesi yang dilakukan tidak berhasil, perubahan suhu kamar operasi < 21° C atau > 26° C. Dibagi dalam dua kelompok yaitu, Kelompok A adalah kelompok

perlakuan yang mendapatkan ringer laktat 1000 cc pada suhu 40° C dengan menggunakan alat penghangat cairan infus 3 lumen dan kelompok B adalah kelompok kontrol yang mendapatkan ringer laktat 1000 cc pada suhu kamar. Pada kunjungan pre operatif, pasien dipasang infus dengan menggunakan kateter intravena nomer 18 G, diberi penjelasan mengenai prosedur penelitian yang akan dilakukan, jika pasien bersedia kemudian menandatangani informed consent persetujuan anestesi dan sebagai peserta penelitian. Di kamar operasi asisten peneliti melakukan randomisasi dengan acak sederhana, apakah wanita hamil tersebut masuk kelompok A atau kelompok B, pemeriksaan tanda-tanda vital, suhu membran timpani, suhu kulit dahi dan suhu kamar operasi kemudian diberikan cairan ringer laktat 1000 cc (setelah dilakukan randomisasi), dilakukan tindakan anestesi spinal dengan bupivakain hiperbarik 0,5 % sebanyak 10 mg, dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, suhu membrane timpani, dan suhu kulit tiap 5 sampai 90 menit. Jika terjadi shivering, dicatat derajat shivering yang terjadi, waktu berhentinya shivering, perubahan hemodinamik dan efek samping yang terjadi. Bila dalam waktu 3 menit masih terjadi shivering, maka diberikan meperidin 25 mg intravena. Jika terjadi penurunan tekanan darah lebih dari 20% dari tekanan darah sistolik awal, diberi efedrin 5 mg intravena dan bila masih kurang dapat dilakukan pemberian ulang.

Data yang telah dikumpulkan dan dicatat, disajikan sesuai dengan bentuk datanya. Bentuk data kategorikal akan disajikan dalam bentuk frekuensi dan presentase. Data numerik akan disajikan dalam bentuk nilai tengah ( rata-rata atau median) serta dispersinya (standar devasi, nilai minimum dan maksimum). Data numerik akan dinilai sebaranya normal atau tidak menggunakan uji normalitas Kosmogorov Smirnov dengan interpretasi sebaran tidak normal bila p<0,05. Data numerik sebaran normal ditampilkan nilai rata-rata ± standar deviasi, sedangkan sebaran tidak normal nilai median (minimum-maksimum). Untuk membandingkan 2 kelompok uji perbandingan rata-rata 2 kelompok. Apabila sebaran normal akan digunakan uji parametric (uji T tidak berpasangan) sedangkan bila sebaran

3

tidak normal digunakan uji non parametric (Uji Mann Whitney). Unuk membandingkan proporsi diantara 2 kelompok (data kategorikal) akan digunakan uji chi square dan alternatif nya fisher sesuai dengan persyaratan. Semua analisis dilakukan degan bantuan program komputer SPSS (Statistic Program for Social Science). III. Hasil

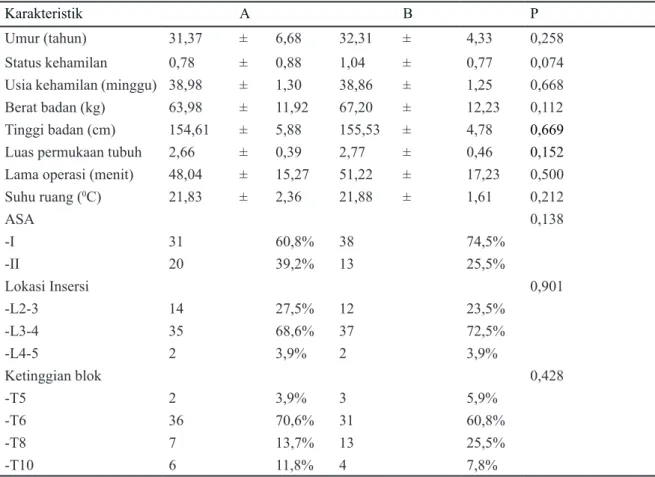

Jumlah pasien operasi seksio sesarea dengan tehnik anestesi spinal selama penelitian berlangsung di RSUD Sleman sebanyak 102 pasien. Subyek dibagi menjadi 2 kelompok, masing-masing adalah kelompok A adalah kelompok perlakuan yang mendapatkan ringer laktat 1000 cc dengan menggunakan alat penghangat infus 3 lumen pada suhu 40°C dan kelompok B adalah kelompok kontrol yang mendapatkan ringer laktat 1000 cc pada suhu kamar. Rata-rata umur pada pada kelompok infus

yang dihangatkan 31,37 tahun sedangkan pada kelompok yang tidak dihangatkan 32,31 tahun. Rata-rata status kehamilan pada kedua kelompok adalah anak lahir hidup sebanyak 1. Rata-rata usia kehamilan kedua kelompok hampir 39 minggu. Rata-rata berat badan kedua kelompok adalah 63,98 kg dan 67,20 kg. Rata-rata tinggi badan kedua kelompok adalah 154,61 cm dan 155,53 cm dengan luas permukaan tubuh 2,66 dan 2,77. Lama operasi kelompok infus dihangatkan 48,04 menit dan kelompok tanpa dihangatkan 51,22 menit. Rata-rata suhu ruang operasi dikedua kelompok hampir 22 0C. Sebagian besar pasien

kedua kelompok dalam kondisi ASA I, lokasi insersi L3-4, dan ketinggian blok mayoritas T6 (70,6% dan 60,8%). Karakteristik kedua kelompok berdasarkan umur, status kehamilan, usia kehamilan, berat badan, tinggi badan, lama operasi, suhu ruangan, ASA, dan lokasi insersi homogen yang ditunjukkan nilai p>0,05. Perbandingan hemodinamik dan suhu sebelum

Karakteristik A B P

Umur (tahun) 31,37 ± 6,68 32,31 ± 4,33 0,258

Status kehamilan 0,78 ± 0,88 1,04 ± 0,77 0,074

Usia kehamilan (minggu) 38,98 ± 1,30 38,86 ± 1,25 0,668

Berat badan (kg) 63,98 ± 11,92 67,20 ± 12,23 0,112

Tinggi badan (cm) 154,61 ± 5,88 155,53 ± 4,78 0,669

Luas permukaan tubuh 2,66 ± 0,39 2,77 ± 0,46 0,152

Lama operasi (menit) 48,04 ± 15,27 51,22 ± 17,23 0,500

Suhu ruang (0C) 21,83 ± 2,36 21,88 ± 1,61 0,212 ASA 0,138 -I 31 60,8% 38 74,5% -II 20 39,2% 13 25,5% Lokasi Insersi 0,901 -L2-3 14 27,5% 12 23,5% -L3-4 35 68,6% 37 72,5% -L4-5 2 3,9% 2 3,9% Ketinggian blok 0,428 -T5 2 3,9% 3 5,9% -T6 36 70,6% 31 60,8% -T8 7 13,7% 13 25,5% -T10 6 11,8% 4 7,8%

Tabel 1. Karakteristik Pasien

Mann Whitney test dan Chi Square test

Perbandingan Ringer Laktat 40° C dengan Ringer Laktat pada Suhu Kamar dalam Mencegah Shivering pada Seksio Sesarea dengan Anestesi Spinal

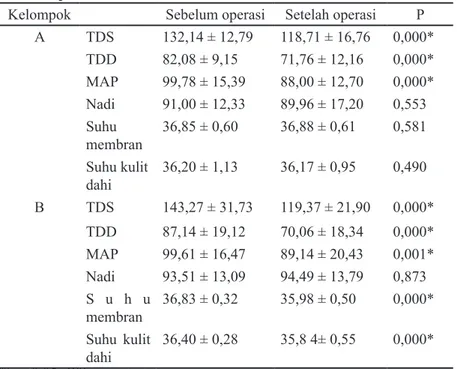

dilakukan anestesi pada kedua kelompok juga tidak menunjukkan perbedaan bermakna/ homogen (p>0,05) disajikan pada Tabel 2. Rata-rata tekanan darah sistolik pada kelompok infus dihangatkan 132,14 mmHg dengan tekanan darah diastolik 82,08 mHg dan kelompok tanpa dihangatkan 143,27 mmHg dengan tekanan darah diastolik 82,08 mHg. Rata-rata MAP kedua kelompok adalah 99,78 dan 99,61. Rata-rata nadi kelompok infus dihangatkan 91,00 dan kelompok tanpa dihangatkan 93,51. Rata-rata suhu membran kedua kelompok adalah 36,85˚C dan 36,83˚C. Rata-rata suhu kulit dahi kedua kelompok 36,20˚C dan 36,40˚C. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna hemodinamik dan suhu basal antara kedua kelompok/homogen yaitu p>0,05.

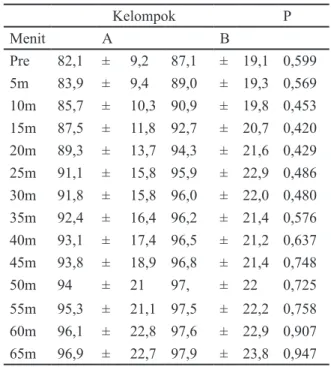

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata tekanan darah sistolik maupun diastolik, dan MAP mengalami penurunan yang bermakna baik pada kelompok infus yang dihangatkan maupun yang tanpa dihangatkan (p<0,05). Sedangkan nadi tidak mengalami perubahan yang bermakna sebelum dan setelah operasi pada kedua kelompok (p>0,05). Rata-rata suhu membran dan suhu kulit

dahi mengalami penurunan yang bermakna pada kelompok tanpa dihangatkan (p<0,05), sedangkan pada kelompok dihangatkan tidak menunjukkan perbedaan bermakna (p>0,05). Rata-rata suhu membran pada kelompok infus dihangatkan lebih tinggi dibandingkan suhu membran pada kelompok tanpa dihangatkan dari menit ke 5 hingga menit ke 65. Perbedaan ini bermakna yang ditunjukkan nilai p<0,05. Rata-rata suhu kulit pada kelompok infus dihangatkan lebih tinggi dibandingkan suhu kulit pada kelompok tanpa dihangatkan dari menit ke 5 hingga menit ke 65. Perbedaan ini bermakna yang ditunjukkan nilai p<0,05. Rata-rata MAP pada kelompok infus dihangatkan dibandingkan MAP pada kelompok tanpa dihangatkan dari menit ke 5 hingga menit ke 65 tidak menunjukkan perbedaan bermakna p>0,05.

Dari tabel di atas diketahui bahwa kelompok infus dihangatkan lebih banyak tidak mengalami shivering 49 (96,1%) dibandingkan tanpa dihangatkan 43 (84,3%). Nilai p=0,046 ada pengaruh yang signifikan infus yang dihangatkan terhadap terjadinya shivering. Sedangkan untuk derajat shivering setelah operasi antara kelompok infus yang dihangatkan dan tanpa dihangatkan

Kelompok Sebelum operasi Setelah operasi P

A TDS 132,14 ± 12,79 118,71 ± 16,76 0,000* TDD 82,08 ± 9,15 71,76 ± 12,16 0,000* MAP 99,78 ± 15,39 88,00 ± 12,70 0,000* Nadi 91,00 ± 12,33 89,96 ± 17,20 0,553 Suhu membran 36,85 ± 0,60 36,88 ± 0,61 0,581 Suhu kulit dahi 36,20 ± 1,13 36,17 ± 0,95 0,490 B TDS 143,27 ± 31,73 119,37 ± 21,90 0,000* TDD 87,14 ± 19,12 70,06 ± 18,34 0,000* MAP 99,61 ± 16,47 89,14 ± 20,43 0,001* Nadi 93,51 ± 13,09 94,49 ± 13,79 0,873 S u h u membran 36,83 ± 0,32 35,98 ± 0,50 0,000* Suhu kulit dahi 36,40 ± 0,28 35,8 4± 0,55 0,000*

Tabel 2. Perbandingan hemodinamik dan suhu sebelum dan setelah operasi

5

Tabel 3. Perbandingan suhu membran antara infus dengan suhu 40° C dan infus suhu kamar

Kelompok P Menit A B Pre 36,9 ± 0,6 36,8 ± 0,3 0,872 5m 36,8 ± 0,5 36,2 ± 0,4 0,000* 10m 36,7 ± 0,5 36,2 ± 0,3 0,000* 15m 36,5 ± 0,5 36,1 ± 0,3 0,000* 20m 36,5 ± 0,4 36,0 ± 0,3 0,000* 25m 36,5 ± 0,5 36,0 ± 0,3 0,000* 30m 36,4 ± 0,5 36,0 ± 0,3 0,000* 35m 36,4 ± 0,5 35,9 ± 0,3 0,000* 40m 36,4 ± 0,7 35,9 ± 0,3 0,000* 45m 36,4 ± 0,8 35,8 ± 0,4 0,001* 50m 36 ± 1 36 ± 0 0,000* 55m 36,3 ± 0,4 35,5 ± 0,5 0,000* 60m 36,2 ± 0,4 35,5 ± 0,5 0,002* 65m 36,2 ± 0,4 34,9 ± 0,5 0,019*

Tabel 4. Perbandingan MAP antara infus dengan suhu 40° C dan infus suhu kamar

Kelompok P Menit A B Pre 82,1 ± 9,2 87,1 ± 19,1 0,599 5m 83,9 ± 9,4 89,0 ± 19,3 0,569 10m 85,7 ± 10,3 90,9 ± 19,8 0,453 15m 87,5 ± 11,8 92,7 ± 20,7 0,420 20m 89,3 ± 13,7 94,3 ± 21,6 0,429 25m 91,1 ± 15,8 95,9 ± 22,9 0,486 30m 91,8 ± 15,8 96,0 ± 22,0 0,480 35m 92,4 ± 16,4 96,2 ± 21,4 0,576 40m 93,1 ± 17,4 96,5 ± 21,2 0,637 45m 93,8 ± 18,9 96,8 ± 21,4 0,748 50m 94 ± 21 97, ± 22 0,725 55m 95,3 ± 21,1 97,5 ± 22,2 0,758 60m 96,1 ± 22,8 97,6 ± 22,9 0,907 65m 96,9 ± 22,7 97,9 ± 23,8 0,947 *) p<0,05; Mann Whitney test

Tabel 5. Derajat Shivering

Derajat Shivering Kelompok A B P (n = 51) ( n = 51) n (%) n (%) Derajat 1 2 (3,9%) 0 Derajat 2 0 3 (5,9 %) Derajat 3 2 (3,9%) 8 (15,7 %) 0.027 Derajat 4 0 0

Keterangan : Uji statistik Chi square *Berbeda bermakna (p<0.05). Disebut (+) jika shivering derajat 3 dan 4. Disebut (-) jika shivering derajat 0, 1 dan 2.

sebagai berikut:

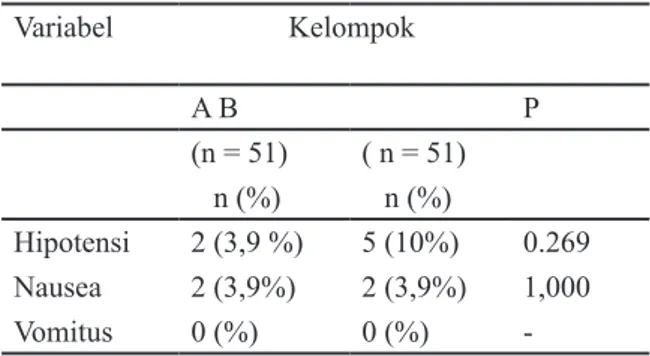

Kejadian shivering pada kelompok infus pada suhu 40° C sebanyak 2 pasien (3,9 %) lebih sedikit dibandingkan kelompok infus 22°C sebanyak 8 pasien (21,6%), Perbedaan ini bermakna yang ditunjukkan oleh nilai p=0,021 (p<0,05). Didapatkan efek samping hipotensi sebanyak 2 pasien pada kelompok A dan 5 pasien pada kelompok B, sehingga efedrin diberikan pada pasien ini. Pemberian ondancentron di berikan pada 2 pasien untuk kelompok A dan 2 pasien pada kelompok B untuk mengatasi nausea. Sedangkan pemberian pethidin diberikan pada pasien yang mengalami shivering, yaitu 2 pasien pada kelompok A dan 8 pasien pada kelompok B. IV. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan di RSUD Sleman selama kurang lebih 3 bulan. Berdasarkan data demografi penelitian ini berupa karakteristik pasien yang meliputi : umur, berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh, status fisik, tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, denyut jantung. Tidak ada perbedaan yang bermakna secara statistik, sehingga dapat dikatakan bahwa

kedua kelompok mempunyai data yang homogen dan dapat dibandingkan. Hasil uji perbandingan sebelum dan setelah operasi diperoleh rata-rata tekanan darah sistolik maupun diastolik, dan MAP mengalami penurunan yang bermakna baik pada kelompok infus yang dihangatkan maupun yang tanpa dihangatkan (p<0,05). Sedangkan nadi tidak mengalami perubahan yang bermakna Perbandingan Ringer Laktat 40° C dengan Ringer Laktat pada Suhu Kamar dalam

sebelum dan setelah operasi pada kedua kelompok (p>0,05).

Hasil perbandingan perubahan hemodinamik dan suhu diperoleh rata-rata perubahan tekanan darah sistolik maupun diastolik, MAP, nadi dan suhu kulit dahi sebelum dengan setelah operasi antara kelompok infus yang dihangatkan dan tanpa dihangatkan tidak menunjukkan perbedaan bermakna (p>0,05). Penurunan MAP bisa terjadi lebih cepat pada awal anestesi spinal, karena vasodilatasi daerah yang terblok mengakibatkan terjadinya penurunan tekanan darah. MAP sendiri akan meningkat pada kondisi hipoterma ringan, karena mekanisme vasokontriksi yang terjadi, tetapi pada pasien dengan anestesi spinal tidak terjadi mekanisme vasokontriksi.5 Pemberian

cairan intravena sebelum (preload) atau sesaat setelah (co-loading) pemberian injeksi spinal dimaksudkan untuk mengisi/menambah volume intravaskular untuk mengkompensasi vasodilatasi akibat blok simpatis yang terjadi. Pemberian cairan merupakan salah satu langkah yang digunakan sebagai profilaksi terjadinya hipotensi. Meskipun standar untuk waktu, jumlah dan jenis cairan yang digunakan masih tetap kontroversial, semua sepakat bahwa keadaan dehidrasi harus dihindari. Prehidrasi dengan kristaloid 20 ml/kg direkomendasikan untuk mencegah terjadinya hipotensi.6 Hal ini sesuai dengan penelitian

khodaya yang membandingkan cairan infus dengan alat penghangat pada suhu 37° C dengan cairan pada suhu 25,5° C tahun 2014 yaitu tidak ada perubahan secara signifikan pada nadi, tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolic

Variabel Kelompok A B P (n = 51) ( n = 51) n (%) n (%) Hipotensi 2 (3,9 %) 5 (10%) 0.269 Nausea 2 (3,9%) 2 (3,9%) 1,000 Vomitus 0 (%) 0 (%)

-Keterangan : Uji statistik Chi square *Berbeda bermakna (p<0.05)

Tabel 6. Angka kejadian yang tidak diharapkan dan MAP. Rata-rata suhu membran dan suhu kulit dahi mengalami penurunan yang bermakna pada kelompok tanpa dihangatkan (p<0,05), sedangkan pada kelompok dihangatkan tidak menunjukkan perbedaan bermakna (p>0,05). Rata-rata suhu membran pada kelompok infus dihangatkan meningkat 0,03˚C sedangkan kelompok tanpa dihangatkan menurun 0,30˚C menunjukan perbedaan yang bermakna (p<0,05). Hal ini berarti bahwa infus yang dihangatkan berpengaruh terhadap suhu membran sedangkan terhadap hemodinamik tidak berpengaruh bermakna. Temperatur ruang operasi dan cepatnya infus padasuhu ruangan yang dingin dapat menyebabkan penurunan core temperature. Selain itu luas dan lamanya paparan operasi dapat meningkatkan kehilangan panas lewat kulit yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara core temperature dan peripheral temperature yang memberikan kontribusi terjadinya shivering.7

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada penelitian ini, sesuai dengan penelitian yang dilakukan Smith dengan menghangatkan cairan infus dengan penghangat infus 3 lumen pada pembedahan ginekologi. Namun smith mendapatkan suhu inti yang lebih tinggi 0,5-0,7°C dibandingkan kelompok yang mendapatkan infus cairan pada suhu kamar dan angka kejadian hipotermia (35,3°C) yang lebih rendah. Kejadian shivering pada kelompok infus pada suhu 40° C sebanyak 2 pasien (3,9 %) lebih sedikit dibandingkan kelompok infus suhu kamar sebanyak 8 pasien (21,6%), Perbedaan ini bermakna yang ditunjukkan oleh nilai p=0,021 (p<0,05). Ketika suhu inti turun kurang lebih 1ºC, dapat terjadi shivering, total kebutuhan oksigen dan pembentukan karbondioksida akan meningkat.8

Pada penelitian ini didapatkan penurunan suhu tubuh inti yang bermakna antara suhu pasien pre operasi dan durante operasi pada kelompok A dan kelompok B, walaupun tidak masuk dalam kategori hipotermia tetapi adanya penurunan suhu tubuh ini dapat menyebabkan pasien mengalami shivering. Sehingga hasil yang didapat pada penelitian ini sesuai dengan penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan infus yang dihangatkan cukup efektif untuk mencegah

7

penurunan suhu intra operatif.9,10 Didapatkan

efek samping hipotensi sebanyak 2 pasien pada kelompok A dan 5 pasien pada kelompok B, sehingga efedrin diberikan pada pasien ini. Pemberian ondancentron di berikan pada 2 pasien untuk kelompok A dan 2 pasien pada kelompok B untuk mengatasi nausea. Sedangkan pemberian pethidin diberikan pada pasien yang mengalami shivering, yaitu 2 pasien pada kelompok A dan 8 pasien pada kelompok B.

Pemberian cairan merupakan salah satu langkah yang digunakan sebagai profilaksi terjadinya hipotensi.6,10,11 Meskipun standar untuk waktu,

jumlah dan jenis cairan yang digunakan masih tetap kontroversial, semua sepakat bahwa keadaan dehidrasi harus dihindari. Prehidrasi dengan kristaloid 20 ml/kg direkomendasikan untuk mencegah terjadinya hipotensi.6 Faktor

lain yang dapat mempengaruhi terjadinya hipotermia pada penelitian ini ialah suhu suhu obat anestesi yang digunakan. Suhu obat anestesi lokal yang diberikan melalui intratekal juga dapat mempengatuhi hipotermia karena termoreseptor selain ditemukan di perifer, juga terdapat pada medulla spinalis. Selain itu, mekanisme penyimpanan obat anestesi lokal pada suhu lemari pendingin untuk menjaga kualitas obat anestesi lokal tersebut berpotensi menyebabkan rangsangan hipotermia pada termoreseptor yang terdapat di medulla spinalis. Namun selama ini belum ada penelitian yang mencari hubungan antara suhu obat anestesi lokal yang digunakan untuk anestesi spinal dengan kejadian hipotermia. Hasil penelitian ini membandingkan penghangat infus 38°C dengan cairan infus pada suhu kamar 21°C pada wanita yang dilakukan operasi kandungan adalah pemanasan dengan infus penghangat memberikan panas yang cukup untuk mencegah hipotermia. Sedangkan hasil penelitian goyal, et al tahun 2011 yang membandingkan cairan infus suhu 39° C dengan cairan suhu kamar 22° C pada operasi SC adalah infus cairan yang dihangatkan tidak menurunkan suhu inti. Penelitian khodaya et al, 2014 yang membandingkan penggunaan cairan infus 37° C dengan cairan pada suhu kamar 25,5° C pada operasi SC dengan hasil penelitian adalah nilai nadi, tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, suhu dan saturasi oksigen secara

statistik tidak ada perubahan yang signifikan. Hal ini dikarenakan pemberian infus sebelum dilakukan operasi hanya diberikan ringer laktat sebanyak 500 ml, dan dilakukan tehnik pembiusan GA intubasi. Penelitian hadi, et al 2004, yang membandingkan penggunaan cairan infus 39,5° C dengan cairan pada suhu kamar pada operasi ortopedi dengan GA Intubasi dengan hasil penelitian adalah shivering dan pemulihan berkurang pada kelompok infus yang dihangatkan. Kelemahan penelitian ini adalah jumlah perdarahan yang tidak sama, dan jenis variasi operasi yang tidak seragam dimana luas permukaan operasi yang tidak sama. Hal ini karena hilangnya panas karena evaporasi bisa disebabkan luas dari permukaan operasi.11

Pada penelitian yang terdahulu membandingkan penghangat infus dan alas penghangat, hasil penelitiannya adalah alas penghangat sama efektifnya dengan infus yang dihangatkan untuk memelihara suhu tubuh intra operatif. Dengan demikian maka infus yang dihangatkan cukup efektif mencegah komplikasi yang mungkin terjadi akibat penurunan suhu tubuh intraoperatif. V. Simpulan

Didapatkan kejadian shivering 5,9 % pada kelompok infus yang dihangatkan dan 21,6 % pada kelompok infus yang tidak dihangatkan. Secara statistik angka kejadian shivering pada kelompok infus yang dihangatkan berbeda bermakna jika dibandingkan pada kelompok infus yang tidak dihangatkan. Sehingga pemberian infus yang dihangatkan dapat mengurangi kejadian shivering pada wanita hamil yang akan dilakukan operasi SC dengan tehnik spinal anestesi.

Daftar Pustaka

1. Arzola C, Wieczorek PM. Efficacy of low-dose bupivacaine in spinal anaesthesia for Caesarean delivery: systematic review and meta-analysis. Br J Anaesth. Downloaded from http://bja.oxfordjournals.org. 2011 2. Fleisher A.L. In Evidence Based Practice

of Anesthesiology, 2nd ed, Saunders, Philadelphia, 2009; 219.

Perbandingan Ringer Laktat 40° C dengan Ringer Laktat pada Suhu Kamar dalam Mencegah Shivering pada Seksio Sesarea dengan Anestesi Spinal

3. Sweney T, Mathew M.S 2001. Shivering suppression using focal hand warming in unanesthesized normal subject. Anesthesiology, 2001, 089–95.

4. Jeanmood D, Bothigi ST., Fish SS. Intravenous fluid temperature and patient comfort. Academic Emegency medicine. 2000. 525.

5. Sessler, D.I. 2010. Temperature Monitoring, In: Miller RD (Ed), Anesthesia 7th Ed., Churchill Livingstone, 2010, 1533–56.

6. Agamemnon D A, Silbernagl S. 2003. Thermal Balance and Thermoregulation. In Color Atlas of Physiology, 5th edition,New York, 222–5.

7. Barash PG, Cullen BG, Stoelting RK. Clinical Anesthesia, 5th edition. Lippincott Williams & Wilkins. 2009.

8. Angral R, Wani A A, Kapoor B B. Tramadol and postoperative shivering in patients undergoing open and laparoscopic cholecystectomy under general anaesthesia. South Africa Journal Anaesthesia Analgesi, 18(2), 2012, 111–14. 9. Goyal P. Efficacy on intravenous fluid

warming for maintenance of core temperature during lower segment cesarean section under spinal anesthesia. Journal of obstetric Anesthesia; 2011, 1: 73 -77

10. Sanjay P, Mohammad A, Ganga G, Madhusudan S, Salim, Q. Post anesthesia Shivering During Neuraxial Anesthesia. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Science. 2013;28: 677-82.

11. Woolnough M. Intraoperative fluid warming in elective caesarean section. A blinded Randomized Controlled Trial. International Journal of obstetric anesthesia. 2009; 18 (4): 346-51.

9

Perbandingan antara Tramadol 100 mg dan Natrium Diklofenak 100 mg Suppositoria

untuk Penanganan Nyeri Pasca Seksio Sesarea dengan Blok Subarakhnoid

Arief Hariyadi Santoso1, Yusmein Uyun2, Sri Rahardjo2

Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada / RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta

Latar Belakang: Seksio sesarea menyebabkan nyeri pasca operasi yang signifikan. Tidak ada standar pengelolaan

nyeri pasca seksio sesarea. Obat antiinflamasi nonsteroid, natrium diklofenak berkerja meng-inhibisi sintesis prostaglandin (PG) dengan menghambat enzim cyclooxygenase. Tramadol, aktivitas mu-agonis, tidak hanya bekerja pada reseptor opioid, tetapi juga menghambat serotonin (5-HT) dan reuptake noradrenalin.

Tujuan: Mengetahui daya guna analgesi 24 jam pasca seksio sesarea antara penggunaan suppositoria rektal

tramadol dengan natrium diklofenak

Metode :Prospektif, uji klinis acak terkontrol pada 70 pasien status fisik ASA I-II, berusia 19-40 tahun, hamil

aterm 37-42 minggu. Indeks Massa Tubuh < 35 kg/m2. Pasien dibagi acak 2 kelompok: kelompok suppositoria rektal natrium diklofenak (D) dan tramadol (T) dengan teknik single blind. Dilakukan penilaian VAS pada kedua kelompok, jumlah penambahan rescue jika VAS ≥3, dan efek samping pada masing-masing kelompok.

Hasil: Selama 24 jam pasca operasi, rata-rata frekuensi pemberian tambahan fentanyl kelompok T sebanyak 3,13

kali dan kelompok D 1,7 kali, rata-rata dosis tambahan fentanyl kelompok T sebanyak 155,71 mcg dan kelompok D 67,65 mcg (p=0,000). Rata-rata VAS 24 jam pasca operasi pada kelompok T 2,14 dan pada kelompok D 1,74 (p<0,05). Efek samping, kelompok T terdapat 4 kejadian (11,4%) mual muntah, pada kelompok D tidak ada.

Simpulan :Daya guna analgesi natrium diklofenak 100 mg suppositoria rektal lebih baik dibanding tramadol 100

mg suppositoria rektal, dengan efek samping yang lebih kecil pada 24 jam pasca operasi sesar.

Kata kunci: daya guna analgesi; natrium diklofenak; pasca seksio sesarea; suppositoria rektal; tramadol

The Comparison between 100 mg Tramadol and 100 mg Diclofenac Sodium - Suppository

for Handling Pain After Cesarean Section Using Subarachnoid Block

Abstract

Background: Cesarean section inflicts significant postoperative pain. There is no standard for pain management

after cesarean section. Non-steroidal anti-inflammatory drugs, diclofenac sodium, work to inhibit the prostaglandin (PG) synthesis, by obstructing the cyclooxygenase enzyme. Tramadol alongside mu-agonist activity, does not only act on opioid receptors, but also inhibits serotonin (5-HT) and noradrenaline reuptake.

Objective: To determine the efficacy of 24-hour postoperative cesarean section between of rectal suppositori

tramadol and diclofenac sodium.

Methods: Prospective, randomized controlled clinical trial to 70 patients with ASA I-II physical status, aged

19-40 years old, pregnancy aterm 37-42 weeks, Body Mass Index <35 kg / m2. The patients were randomly assigned into 2 groups: rectal diclofenac sodium suppository (D) and tramadol (T) groups using single blind technique. VAS assessment was performed in both groups. The amount of rescue was added if the VAS ≥3, and there were side effects in each group.

Results: During the 24 hour postoperative period, the mean frequency of supplemental fentanyl to group T was

3.13 times, and group D was 1.7 times. The mean additional dose of fentanyl group T was 155.71 mcg, and group D was 67.65 mcg (p = 0.000 ). The average VAS was 24 hours postoperative in the T group of 2.14, and 1.74 in the D group (p <0.05). For the side effects, T group had 4 occurrences (11.4%) nausea vomiting, and zero in group D.

Conclusion: The efficacy of 100 mg diclofenac sodium analgesia of rectal suppository is better than 100 mg

tramadol rectal suppository, with smaller side effects within 24 hours after surgery.

I. Pendahuluan

Seksio sesarea merupakan operasi intraabdomen besar dan menghasilkan nyeri operasi yang signifikan dan ketidaknyamanan pasca operasi Apabila rasa nyeri tidak dapat diantisipasi dengan baik, maka dapat menyebabkan sejumlah komplikasi pasca operasi. Anti nyeri pasca operasi yang optimal diperlukan pada pasien ini untuk memungkinkan mereka dapat memulihkan dan merawat bayi mereka yang baru lahir dalam beberapa jam setelah operasi. Tidak ada teknik standar untuk pengelolaan nyeri pasca operasi sesar. Sebuah teknik yang idealnya dengan biaya efektif, tindakan sederhana. Analgesik nonopioid lebih disukai di seluruh dunia karena tidak memiliki efek samping yang di induksi opioid sehingga pemantauan pada pasca operasi lebih minimal. Tramadol merupakan derivat cyclohexanol dengan aktivitas mu-agonis, tidak hanya bekerja pada reseptor opioid, tetapi juga menghambat serotonin (5-hydroxytryptamine; 5-HT) dan reuptake noradrenalin (norepinefrin). Tramadol dapat direkomendasikan sebagai obat yang aman dan efisien untuk langkah II sesuai dengan pedoman Organisasi Kesehatan Dunia untuk manajemen nyeri kanker dan sebagai analgesi pasca operasi untuk nyeri akut dan kronis dengan intensitas menengah atau berat. Obat antiinflamasi nonsteroid (OAINS) seperti natrium diklofenak memiliki aksi melalui inhibisi sintesis prostaglandin (PG) dengan menghambat enzim cyclooxygenase1 (COX1) dan COX2). Natrium diklofenak telah memberi peran sebagai analgesi pasca operasi yang efektif bahkan untuk operasi besar. Natrium diklofenak menjadi analgesik yang efektif dinilai oleh pengurangan skor nyeri atau efek nya dalam pengurangan kebutuhan opioid pada 40-70%. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa OAINS secara efektif mengurangi rasa sakit pasca operasi sesar. Tramadol mungkin memiliki efektifitas kurang dari diklofenak untuk mengendalikan nyeri pada pasien pasca seksio sesarea karena pada kelompok kontrol, pasien yang membutuhkan obat penyelamatan, empat dari delapan pasien memerlukan beberapa dosis tramadol untuk mengendalikan rasa sakit. Namun, penelitian ini tidak bisa secara langsung

menunjukkan keefektifan tramadol dibandingkan dengan diklofenak.

II. Metode

Rancangan penelitian bersifat prospektif dengan cara uji klinis terkontrol, membandingkan daya guna analgesik tramadol 100 mg suppositoria rektal dan natrium diklofenak 100 mg suppositoria rektal pada pasien pasca seksio sesarea elektif dan darurat di RSUD Moerangan Sleman dan RSUD Panembahan Senopati Bantul. Subyek yang dikehendaki adalah subyek yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi serta telah setuju untuk mengikuti prosedur penelitian. Pasien secara acak dibagi menjadi salah satu dari dua kelompok. Penilaian nyeri dilakukan dengan menggunakan Visual Skala Analog (VAS), yang dinilai ruller mulai dari 0-10 menunjukkan minimal dan maksimal skor nyeri masing-masing yang dinilai pascabedah pada 24 jam. Jika pasien mengalami nyeri selama periode ini (yaitu VAS skor ≥3) dapat diberi analgesi penyelamatan dengan agen fentanyl 50 mcg intravena dan didokumentasikan setiap adanya pemberiannya. Pada penelitian ini pengukuran berupa penilaian skor nyeri dengan VAS oleh residen stase RSUD Moerangan Sleman dan RSUD Panembahan Senopati Bantul yang telah dilakukan uji reliabilitas (kappa tes).

III. Hasil

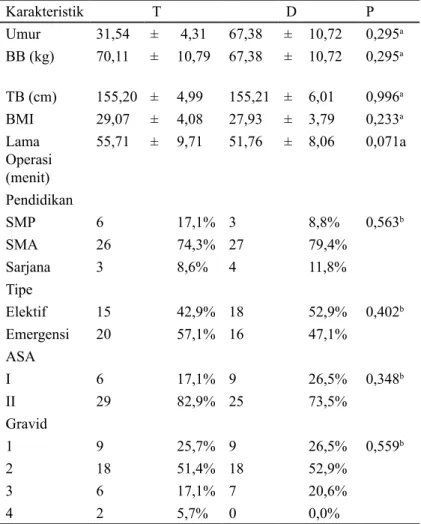

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan daya guna analgesi antara penggunaan suppositoria rektal tramadol (kelompok T) dengan natrium diklofenak (kelompok D) pada 24 jam pasca seksario sesarea. Penelitian ini dilakukan selama 1,5 bulan, sampel pada kelompok T sebanyak 35 dan pada kelompok D t sebanyak 35 pasien, namun terdapat 1 pasien pada kelompok D yang dropout karena menggunakan analgetik selain obat yang digunakan dalam penelitian ini dalam 24 jam pertama pasca seksario sesarea. Tidak ada perbedaan yang bermakna demografi pasien kedua kelompok berdasarkan berat badan, tinggi badan, BMI, lama operasi, pendidikan, tipe operasi, ASA, dan gravida (p>0,05) yang berarti homogen, sedangkan berdasarkan umur

11

Tabel 1. Karakteristik Umum

Karakteristik T D P Umur 31,54 ± 4,31 67,38 ± 10,72 0,295a BB (kg) 70,11 ± 10,79 67,38 ± 10,72 0,295a TB (cm) 155,20 ± 4,99 155,21 ± 6,01 0,996a BMI 29,07 ± 4,08 27,93 ± 3,79 0,233a Lama Operasi (menit) 55,71 ± 9,71 51,76 ± 8,06 0,071a Pendidikan SMP 6 17,1% 3 8,8% 0,563b SMA 26 74,3% 27 79,4% Sarjana 3 8,6% 4 11,8% Tipe Elektif 15 42,9% 18 52,9% 0,402b Emergensi 20 57,1% 16 47,1% ASA I 6 17,1% 9 26,5% 0,348b II 29 82,9% 25 73,5% Gravid 1 9 25,7% 9 26,5% 0,559b 2 18 51,4% 18 52,9% 3 6 17,1% 7 20,6% 4 2 5,7% 0 0,0%

Ket : mean ± SD atau n (%), a=Uji student’s t-test, b = uji Chi square *perbedaan bermakna jika p < 0,05

T : Kelompok perlakuan dengan Tramadol Suppositoria 24 jam pasca operasi D : Kelompok perlakuan dengan Natrium Diklofenak Suppositoria 24 jam pasca operasi

menunjukkan perbedaan bermakna (p<0,05). Karakteristik sampel ditunjukan pada tabel 1. Rata-rata nilai VAS pada kelompok T lebih tinggi dibandingkan kelompok D baik dari 2 jam pasca operasi hingga 24 jam pasca operasi. Hasil statistik menunjukkan terdapat perbedaan yang bermakna rata-rata nilai VAS antara kedua kelompok (p<0,05) pada tiap-tiap pengamatan kecuali pada jam ke-8, 22, dan 24 pasca operasi (p>0,05). Rata-rata nilai VAS secara keseluruhan hingga 24 jam pasca operasi pada kelompok T 2,14 dan pada kelompok D 1,74 dengan perbedaan yang bermakna (p<0,05). Nilai VAS antara penggunaan suppositoria rektal tramadol dengan natrium diklofenak pada 24 jam pasca operasi

sesar diamati setiap 2 jam dengan perbandingan pada tabel 2.

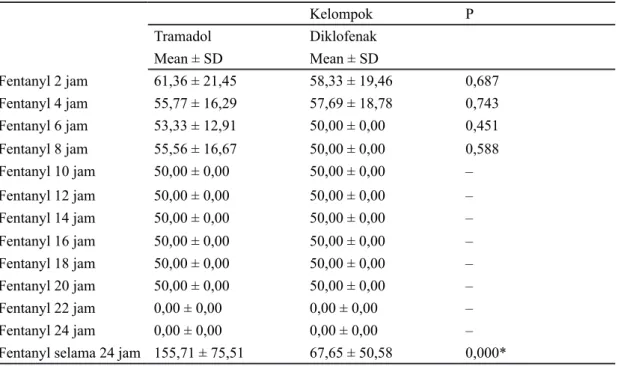

Pemberian fentanyl rescue diberikan karena VAS ≥ 3. Rata-rata frekuensi pemberian tambahan fentanyl rescue tiap 2 jam pengamatan lebih tinggi pada kelompok T dibandingkan kelompok D. Dalam 24 jam pengamatan, rata-rata frekuensi pemberian tambahan fentanyl rescue kelompok T sebanyak 3.13 kali dan kelompok D ialah 1,7 kali dengan perbedaan yang bermakna (p=0,000). Rata-rata jumlah dosis pemberian tambahan fentanyl rescue per 2 jam pengamatan, lebih tinggi pada kelompok T dibandingkan kelompok D. Sehingga selama 24 jam pengamatan

rata-Perbandingan antara Tramadol 100 mg dan Natrium Diklofenak 100 mg Suppositoria untuk Penanganan Nyeri Pasca Seksio Sesarea dengan Blok Subarakhnoid

Tabel 2. Perbandingan Rata-rata Nilai VAS

Kelompok P

Tramadol Diklofenak

Mean ± SD Mean ± SD

Nilai VAS 2 jam 3,03 ±1,01 2,56 ± 0,86 0,042* Nilai VAS 4 jam 3,17 ± 1,07 2,47 ± 0,96 0,006* Nilai VAS 6 jam 2,69 ± 0,99 2,26 ± 0,67 0,043* Nilai VAS 8 jam 2,29 ± 0,89 1,94 ± 0,49 0,052 Nilai VAS 10 jam 2,11 ± 0,47 1,79 ± 0,59 0,015* Nilai VAS 12 jam 2,06 ± 0,48 1,53 ± 0,56 0,000* Nilai VAS 14 jam 2,03 ± 0,66 1,44 ± 0,56 0,000* Nilai VAS 16 jam 1,83 ± 0,57 1,44 ± 0,50 0,004* Nilai VAS 18 jam 2,09 ± 1,01 1,47 ± 0,56 0,003* Nilai VAS 20 jam 1,66 ± 0,59 1,35 ± 0,54 0,030* Nilai VAS 22 jam 1,40 ± 0,50 1,35 ± 0,49 0,692 Nilai VAS 24 jam 1,29 ± 0,46 1,24 ± 0,43 0,639 Nilai VAS 0-24 jam 2,14 ± 0,31 1,74 ± 0,26 0,000* Uji student’s t-test. *perbedaan bermakna jika p < 0,05

Kelompok P Tramadol Diklofenak Mean ± SD Mean ± SD Fentanyl 2 jam 61,36 ± 21,45 58,33 ± 19,46 0,687 Fentanyl 4 jam 55,77 ± 16,29 57,69 ± 18,78 0,743 Fentanyl 6 jam 53,33 ± 12,91 50,00 ± 0,00 0,451 Fentanyl 8 jam 55,56 ± 16,67 50,00 ± 0,00 0,588 Fentanyl 10 jam 50,00 ± 0,00 50,00 ± 0,00 – Fentanyl 12 jam 50,00 ± 0,00 50,00 ± 0,00 – Fentanyl 14 jam 50,00 ± 0,00 50,00 ± 0,00 – Fentanyl 16 jam 50,00 ± 0,00 50,00 ± 0,00 – Fentanyl 18 jam 50,00 ± 0,00 50,00 ± 0,00 – Fentanyl 20 jam 50,00 ± 0,00 50,00 ± 0,00 – Fentanyl 22 jam 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 – Fentanyl 24 jam 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 –

Fentanyl selama 24 jam 155,71 ± 75,51 67,65 ± 50,58 0,000* Uji student’s t-test. *perbedaan bermakna jika p < 0,05

13 PONV P Ya Tidak Kelompok N % n % Tramadol 4 11,4% 31 88,6% 0,042* Diklofenak 0 0,0% 34 100,0% 0,058 Tabel 10. Perbandingan Efek Mual dan Muntah

Uji Chi square. *perbedaan bermakna jika p < 0,05

rata dosis pemberian tambahan fentanyl rescue kelompok T sebanyak 155,71 mcg dan kelompok D ialah 67,65 mcg dengan perbedaan yang bermakna (p=0,000). Pada Tabel 5 didapatkan data persentase pasien berdasarkan pemberian tambahan fentanyl rescue-nya. Pada frekuensi 1 kali pemberian penambahan fentanyl rescue, didapatkan hasil bahwa persentasi pasien kelompok D lebih besar yaitu sebanyak 51,85% dan kelompok T sebanyak 6,25% dengan perbedaan yang bermakna (p=0,000). Pada frekuensi 2 kali pemberian penambahan fentanyl rescue, didapatkan hasil bahwa persentasi pasien kelompok D lebih besar yaitu sebanyak 40,74% dan kelompok T sebanyak 25% dengan perbedaan yang tidak bermakna (p=0,204). Pada frekuensi 3 kali pemberian penambahan fentanyl rescue, didapatkan hasil bahwa persentasi pasien kelompok T lebih besar yaitu sebanyak 37,5% dan kelompok D sebanyak 7,41% dengan perbedaan yang bermakna (p=0,006). Pada frekuensi 4 kali pemberian penambahan fentanyl rescue, didapatkan hasil bahwa hanya kelompok T yang mendapatkan penambahan sampai 4 kali fentanyl rescue yaitu dengan persentasi dari pasien kelompok T sebanyak 21,88%. Pada frekuensi 5 kali pemberian penambahan fentanyl rescue, didapatkan hasil bahwa hanya kelompok T yang mendapatkan penambahan sampai 5 kali fentanyl rescue yaitu dengan persentasi dari pasien kelompok T sebanyak 9,36%. Tidak ada sampel yang mendapatkan penambahan analgetik rescue selain dari pengamatan langsung oleh asisten peneliti. Setelah dilakukan pemeriksaan catatan medis dan dikonfirmasi kepada perawat dan atau dokter yang merawat pasien tersebut. Jadi pada penelitian ini, semua penambahan analgetik rescue hanya diberikan oleh asisten peneliti.Berdasarkan hemodinamik basal yang

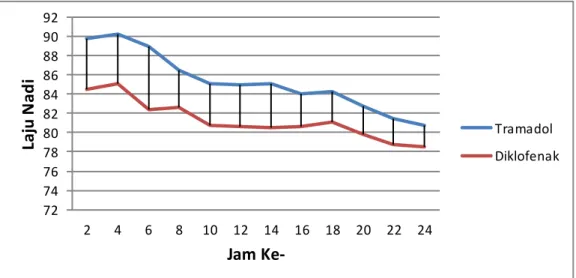

meliputi tekanan darah sistolik dan diastolik serta laju nadi antara kelompok T dan D tidak menunjukkan perbedaan bermakna (p>0,05). Perbandingan laju nadi diketahui rata-rata laju nadi dari jam ke-2 hingga 24 jam pasca operasi pada kelompok T lebih tinggi dibandingkan kelompok D dan menunjukkan perbedaan bermakna (p<0,05) pada jam ke-2, jam ke-6, jam ke-10 sampai jam ke-16 pasca operasi, sedangkan pada jam ke-4, jam ke-8, jam ke-18 sampai jam ke-24 pasca operasi tidak menunjukkan perbedaan bermakna (p>0,05). Tabel 10 diketahui bahwa pada kelompok T terdapat 4 kejadian (11,4%) mual muntah, sedangkan pada kelompok D tidak ada. Perbedaan ini bermakna yang ditunjukkan dengan nilai p=0,042 (p<0,05).

III. Pembahasan

Data sampel penelitian diperoleh dari 35 pasien yang mendapat analgesik tramadol suppositoria rektal dan 34 pasien yang mendapat natrium diklofenak suppositoria rektal. Analisis data karakteristik menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna demografi pasien kedua kelompok, sehingga demografi pada penelitian ini homogen atau sebanding. Sementara rata-rata umur pada kelompok tramadol 31,54 tahun dan 28,97 tahun pada kelompok diklofenak, setelah dianalisis menunjukkan perbedaan bermakna. Rata-rata umur pasien pada kedua kelompok adalah termasuk dalam satu kelompok wanita usia subur. Wanita Usia Subur ini mempunyai organ reproduksi yang masih berfungsi dengan baik, sehingga lebih mudah untuk mendapatkan kehamilan, yaitu antara umur 20 sampai dengan 45 tahun.17 Pada kedua kelompok tidak ada sampel

yang berumur dibawah 20 tahun atau diatas 45 tahun, dengan rata-rata umur pada kelompok tramadol 31,54 tahun dan 28,97 tahun pada kelompok diklofenak. Jurnal lain menunjukkan bahwa tujuh dari sembilan penelitian menemukan perbedaan yang signifikan secara statistik dalam respons sensitivitas nyeri antara pasien usia tua (62,2 ± 3,4 hingga 79 ± 4 tahun) dan pasien dewasa muda (22 ± 1,5 hingga 39,1 ± 8,8 tahun), tetapi arah perubahan tidak konsisten.3 Dalam

penelitian ini rata-rata umur pada kelompok tramadol 31,54 tahun dan 28,97 tahun pada

Perbandingan antara Tramadol 100 mg dan Natrium Diklofenak 100 mg Suppositoria untuk Penanganan Nyeri Pasca Seksio Sesarea dengan Blok Subarakhnoid

72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Laj

u N

ad

i

Jam

Ke-Tramadol DiklofenakGambar 1. Perbandingan Laju Nadi Antara Kedua Kelompok kelompok diklofenak. Dimana keduanya masih

dalam rata-rata kelompok usia dewasa muda pada penelitian sebelumnya. Kemudian pasca operasi, diamati nilai VAS 24 jam pasca operasi, yang di dapatkan dari pengamatan langsung oleh asisten peneliti. Hasilnya adalah rata-rata nilai VAS pada kelompok tramadol lebih tinggi dibandingkan kelompok diklofenak dalam 24 jam pasca operasi. Pada penelitian sebelumnya dilakukan pengamatan tiap 2 jam selama 10 jam pasca operasi sesar, bahwa rata-rata nilai VAS dari kelompok diklofenak suppositoria lebih rendah daripada kelompok tramadol suppositoria dalam penelitian ini mengamati selama 24 jam, dimana kita dapat melihat daya guna analgesi lebih panjang dan dapat melihat efek samping yang dapat muncul dari obat tersebut. Rata-rata nilai VAS yang muncul dalam penelitian ini adalah lebih rendah dibanding dengan penelitian terjadi perbedaan adalah karena berbedanya titik acuan (VAS) dalam rangka pemberian analgesi penyelamatan.15 Dalam penelitian ini diberikan

analgesi penyelamatan adalah apabila dinilai VAS ≥ 3 dalam rangka agar pasien tidak merasakan nyeri, sementara penelitian yang dilakukan oleh Vyankatesh (2013) dengan VAS >3 sebagai titik acuan pemberian analgesi penyelamatan. Akhavanakbari (2013) melakukan penelitian penggunaan OAINS pasca operasi sesar, yang menyimpukan bahwa dalam hal menghilangkan

rasa sakit setelah operasi, OAINS lebih efektif daripada penggunaan opioid. Besarnya efek samping penggunaan opioid, sehingga disarankan menggunakan OAINS pasca operasi terutama dalam bentuk suppositoria, yang tidak memiliki efek samping seperti pendarahan gastrointestinal. Rata-rata nilai VAS secara keseluruhan hingga 24 jam pasca operasi pada kelompok tramadol 2,14 dan pada kelompok diklofenak 1,74 dengan perbedaan yang bermakna. Tidak ada sampel yang mendapatkan penambahan analgetik rescue selain dari pengamatan langsung oleh asisten peneliti. Dilakukan juga pemeriksaan catatan medis dan dikonfirmasi kepada perawat dan atau dokter yang merawat pasien tersebut. Jadi pada penelitian ini, semua penambahan analgetik rescue hanya diberikan oleh asisten peneliti, dan kemudian di dokumentasikan. Analisis berikutnya adalah mengenai perbandingan jumlah penambahan analgetik rescue fentanyl 50 mcg apabila nilai VAS ≥3. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pasien mendapatkan tambahan fentanyl rescue selama 24 jam pasca operasi baik pada kelompok tramadol (91,4%) maupun diklofenak (79,4%). Kemudian dilakukan penghitungan jumlah penambahannya, dan di rata-rata frekuensi serta dosis penambahan analgetik fentanyl rescue-nya. Didapatkan hasil bahwa rata-rata frekuensi pemberian tambahan fentanyl rescue selama 24 jam pengamatan

15

pada kelompok tramadol sebanyak 3,13 kali dan kelompok diklofenak 1,7 kali, sementara rata-rata dosis pemberian tambahan fentanyl rescue kelompok tramadol sebanyak 155,71 mcg dan kelompok diklofenak 67,65 mcg dengan perbedaan yang bermakna. Diketahui juga bahwa persentase pasien yang mendapatkan frekuensi 1-2 kali pemberian penambahan fentanyl rescue, berada lebih besar pada kelompok diklofenak. Sementara persentase pasien yang mendapatkan frekuensi 3 kali pemberian penambahan fentanyl rescue, berada lebih besar pada kelompok tramadol. Bahkan persentase pasien yang mendapatkan frekuensi 4-5 kali pemberian penambahan fentanyl rescue, hanya diberikan pada kelompok tramadol. Sesuai dengan VAS pada kelompok tramadol yang lebih tinggi sehingga membutuhkan lebih banyak pemberian analgesi rescue fentanyl. Menurut OAINS seperti natrium diklofenak adalah analgesik yang bisa digunakan untuk mengendalikan nyeri dan mengurangi kebutuhan opioid dalam 40-70%, dapat digunakan untuk mengendalikan nyeri pada banyak operasi besar.

Hemodinamik basal yang meliputi tekanan darah sistolik dan diastolik serta laju nadi antara kelompok tramadol dan diklofenak tidak menunjukkan perbedaan bermakna, yang artinya sebanding antara kedua kelompok. Kemudian pada penelitian ini dilakukan juga pengamatan pada hemodinamik pasien dalam 24 jam. Hasilnya adalah walaupun tidak bermakna, tetapi perbandingan rata-rata tekanan darah sistolik dan diastolik 24 jam pasca operasi pada kelompok tramadol lebih tinggi dibandingkan diklofenak. Perbandingan laju nadi rata-rata 24 jam pasca operasi pada kelompok tramadol lebih tinggi dibandingkan diklofenak dan menunjukkan perbedaan bermakna. Pasien yang mengalami nyeri akut biasanya menunjukan gelala-gejala antara lain: respirasi meningkat, percepatan jantung dan tekanan darah meningkat. Cidera jaringan juga menyebabkan respon pengaktifan simpatoneural dan neuroendokrin pada nyeri yang tidak terkontrol yang pada akhirnya menyebabkan beberapa respon seperti; takikardi, hipertensi, hiperglikemia, penurunan sistem imun, penurunan aliran darah regional atau stasis

vena dan agregasi platelet. Dapat dilihat bahwa VAS yang lebih tinggi pada kelompok tramadol, sesuai dengan respon simpatoneural yang diamati seperti percepatan laju nadi dan pengingkatan tekanan darah, dan kemudian perlu dilakukan pemberian fentanyl rescue yang lebih banyak frekuensi dan dosisnya dibanding kelompok diklofenak. Pengamatan kejadian efek samping berupa PONV juga diamati pada penelitian ini, diketahui bahwa pada kelompok tramadol terdapat kejadian 11,4% mual yang kemudian dilakukan pemberian obat ondansentron, sedangkan pada kelompok diklofenak tidak ada. Meskipun dalam derajat ringan, efek samping yang mungkin dapat timbul karena pemakaian tramadol adalah salah satunya mual, muntah. Tramadol mempunyai efek merugikan yang paling lazim dalam penggunaannya saja yaitu pusing, mual, sedasi, mulut kering dan berkeringat dengan insidensi berkisar 2,5% sampai 6,5 %. Rendahnya kejadian tersebut dimungkinkan oleh karena penggunaan obat secara suppositoria rektal. Selain itu untuk efek samping yang diamati pasca operasi dan pemberian obat-obatan adalah keluaran urin yang bisa secara klinis melihat ada atau tidaknya gangguan fungsi ginjal, dan perdarahan saluran cerna. Tujuan pengobatan nyeri pasca operasi adalah untuk memberikan kenyamanan subyektif, menghambat impuls nosiseptif dan menumpulkan respon neuroendokrin oleh karena nyeri, sehingga meningkatkan pemulihan fungsi. Kita perlu untuk mengeksplorasi pilihan metode penghilang nyeri standar yang ditentukan dengan tujuan untuk mendapatkan analgesi sinergis atau aditif dengan efek samping yang lebih sedikit dengan menggabungkan jumlah yang lebih kecil dari masing-masing obat dengan mekanisme yang berbeda. Keterbatasan penelitian ini adalah, terdapat karakteristik sampel umur yang hasilnya tidak sebanding. Peneliti belum mengetahui pasti seberapa besar perbedaan umur terhadap sebuah persepsi nyeri. Sehingga ini menjadi sebuah keterbatasan dalam penelitian ini untuk melihat apakah terdapat perbedaan antara kelompok umur terhadap nilai nyeri yang muncul.

IV. Simpulan

Daya guna analgesi natrium diklofenak 100

Perbandingan antara Tramadol 100 mg dan Natrium Diklofenak 100 mg Suppositoria untuk Penanganan Nyeri Pasca Seksio Sesarea dengan Blok Subarakhnoid

mg suppositoria rektal lebih baik dibandingkan tramadol 100 mg suppositoria rektal untuk menangani nyeri 24 jam pasca seksio sesarea, karena penggunaan analgetik rescue secara frekuensi dan dosis pada pemberian suppositoria rektal natrium diklofenak lebih rendah dibandingkan pada pemberian suppositoria rektal tramadol dan kejadian efek samping PONV pada pemberian analgetik suppositoria rektal natrium diklofenak lebih kecil daripada kejadian PONV pada pemberian analgetik suppositoria rektal tramadol.

Daftar Pustaka

1. Akhavanakbari G; Entezariasl M; Isazadehfar K; Kahnamoyiagdam F. 2013. The effects of indomethacin, diclofenac, and acetaminophen suppository on pain and opioids consumption after sesarean section. Perspectives in Clinical Research Vol 4-Issue 2 2. Duthie, DJR. 1998. Remifentanyl And

Tramadol, Recent Advances In Opioid Pharmacology, Br. J. Anaesth. 81 : 51-7. 3. El Tumi H, Johnson MI, Dantas PBF,

Maynard MJ, Tashani OA. 2017. Age-related changes in pain sensitivity in healthy humans: A systematic review with meta-analysis. Eur J Pain. 2017 Jul;21(6):955-64.

4. Ismail, S. 2012. What Is New In Analgesi After Caesarean Section?. Karachi. Anaesth Pain & Intensive Care; 16(2): 123-26

5. Kayalvizhi,.K.B ; Venkatesh, M; Deepak, S. Multimodal Analgesia Using Bilateral Ilioinguinal-Iliohypogastric Block Along With Rectal Diclofenac for Post Sesarean section Cases. International Journal of Current Medical And Applied Sciences, vol.6. Issue 3, May: 2015. PP: 193-198 6. Ng P, Kam CW, Yau HH. A comparison

of ketoprofen and diclofenac for acute musculoskeletal pain relief: A prospective randomised clinical trial. Hong Kong J Emerg Med. 2001;8:73–7

7. Olofsson CI, Legeby MH, Nygards EB, Ostman KM. Diclofenac in the treatment of pain after sesarean delivery. An opioid-saving strategy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2000; 88: 143-6.

8. Pekmezci, Ali, Et Al. The Effect of Ilioinguinal-Iliohypogastric Block with or Without Intra-Venous Paracetamol for Pain Relief after caesarean Delivery." Acta Medica, 2014 ,30 :1183

9. Perttunen K, Kalso E, Heinonen J, Salo J. IV diclofenac in post-thoracotomy pain. Br J Anaesth 1992; 68: 474-80

10. Radbruch L, Grond S, Lehmann KA. A risk-benefit assessment of tramadol in the management of pain. Drug Saf. 1996 Jul;15(1):8-29

11. Rawal, N. 2005. After surgery Pain Management-Good Clinical Practice : General Recommendations and Principles for Succesful Pain Pain Management, Department of Anesthesiology and Intensive Care Orebro University Hospital, Orebro, Sweden, p. 1-57

12. Sayyid, S; Sleiman D. 2000. Epidural Tramadol for Post Operative Pain after caesarean section. Can J Anesthesia. 46 : 731-55

13. Surakarn, J and Tannirandorn, Y. Intramuscular Diclofenac for Analgesia after caesarean Delivery: A Randomized Controlled Trial. J Med Assoc Thai 2009; 92 (6): 733-8

14. Verstraete, Sören, and Marc Van de Velde. Post caesarean section analgesi. Actaan aesthesiologica Belgica, 2011, 63 (4): 147-167

15. Vyankatesh, J S, Vyavahare R. D, Ganesh K, ShiledarVikram, Jamadar N P. Comparative Study Of Analgesic Efficacy Of Rectal Suppository Of Tramadol Versus Diclofenac

17

In Suppressing Postoperative Pain After Cesarean Section. International J. of Healthcare & Biomedical Research, Volume: 1, Issue: 2, January 2013, 32-37.

16. Wu, CL., Raja, SN. 2011, Treatment of Acute post caesarean Pain, Lancet 377:2215-25 17. www.depkes.go.id/pengertian-wus diakses

pada 15 April 2018

Perbandingan antara Tramadol 100 mg dan Natrium Diklofenak 100 mg Suppositoria untuk Penanganan Nyeri Pasca Seksio Sesarea dengan Blok Subarakhnoid

18

Purwoko, Andi Rizki Caprianus

Bagian Anestesiologi dan Terapi Intensif RSUD DR Moewardi, Surakarta

Abstrak

Peripartum Cardiomyopathy (PPCM) merupakan salah satu jenis kardiomiopati dilatasi tanpa diketahui

penyebabnya yang terjadi pada wanita hamil usia reproduktif yang jarang terjadi. Patofisiologi PPCM masih kontroversial, penyebab PPCM tidak bisa dijelaskan dengan etiologi tunggal, karena memiliki penyebab multifaktor. Pasien wanita, 43 tahun, ASA III dengan preeklamsi berat pada multigravida hamil preterm belum dalam persalinan dengan PPCM NYHA II riwayat seksio sesarea 10 tahun rencana dilakukan re-seksio sesarea elektif. Pada pasien ini didapatkan pada pemeriksaan kardiovaskuler dengan murmur pansistolik. Ekokardiografi ventrikel kiri dilatasi, kontraktilitas ventrikel kiri menurun ejection fraction 31%, fungsi diastolik restriktif, mitral regurgitasi ringan. Rencana dilakukan anestesi dengan teknik epidural namun dalam pelaksanaannya gagal epidural kemudian dikonversi menjadi anestesi umum intubasi oral. Secara umum, target hemodinamik pada berbagai teknik anestesi adalah sama, yaitu mengurangi kardiak preload dan afterload serta mencegah penurunan kontraktilitas kardiak yang sudah buruk sebelumnya. Teknik anestesi yang menghasilkan penurunan mendadak pada tahanan pembuluh darah sistemik sebaiknya dihindari. Manajemen anestesi pada pasien dengan PPCM, teknik regional anestesi maupun anestesi umum dapat diterapkan. Namun tetap mempertimbangkan beberapa faktor seperti kondisi pasien dan kemampuan dari dokter anestesi itu sendiri.

Kata Kunci: anestesi regional epidural; umum; kardiomiopati; peripartum; seksio sesaria

Anesthetic Management for Caesarean Section in Multygravida with Peripartum

Cardiomyopathy

Abstract

Peripartum Cardiomyopathy (PPCM) is one type of dilated cardiomyopathy without known cause in pregnant women in reproductive age are rare. Pathophysiology of PPCM is still controversial, the cause of PPCM can not be explained by a single etiology because it has multifactor. Female patient, 43 years, ASA III with severe preeclamsia pregnancy, preterm, multigravida and not yet in labor with PPCM NYHA II and history of caesarian section 10 years ago planned for elective re-caesarian section. In this patient was obatained pansistolic murmur on cardiovascular examination. Echocardiography was obtained dilated left ventricle, left ventricular contractility decrease with ejection fraction 31%, restrictive diastolic function, mild mitral regurgitation. Planned for anesthesia with epidural technique but in implementation the epidural was fail then converted into general anesthesia oral intubation. In general, hemodynamic targets in anesthesia techniques are the same, ie reducing cardiac preload and afterload and preventing a decline in bad cardiac contractility. Anesthesia techniques that produce a sudden decrease in systemic vascular resistance should be avoided. Anesthesia management in patient with PPCM both regional and general anesthesia technique can be applied. But still considering several factors such as patient’s condition and the ability of the anesthesiologist itself.

19

I. Pendahuluan

Peripartum Cardiomyopathy (PPCM) merupakan salah satu jenis dilated cardiomyopathy tanpa diketahui penyebabnya yang terjadi pada wanita hamil usia reproduktif yang jarang terjadi. PPCM memiliki angka kejadian yang rendah, 0.1% dari kehamilan, tetapi memiliki morbiditas dan mortalitas yang tinggi berkisar antara 7-50%. Pada beberapa pasien, status klinis dan ekokardiografi membaik secara cepat dan bisa kembali ke kondisi normal, tetapi pada pasien lain bisa memburuk secara cepat meski sudah mendapat perawatan medis. Patofisiologi PPCM masih kontroversial, penyebab PPCM tidak bisa dijelaskan dengan etiologi tunggal, karena memiliki penyebab multifaktor.1 Peripartum

Cardiomyopathy (PPCM) didefinisikan sebagai gagal jantung yang muncul antara bulan terakhir kehamilan dan 5 bulan setelah melahirkan, tidak diketahui penyebabnya, tidak ada riwayat penyakit jantung sebelum bulan terakhir kehamilan, dan adanya disfungsi sistolik ventrikel kiri yang ditunjukkan dengan kriteria ekokardiografi klasik. Pada tahun 2010, the European Society of Cardiology Working Group on PPCM mengusulkan modifikasi terhadap definisi PPCM yang sudah ada yaitu PPCM didefinisikan sebagai kardiomiopati idiopatik yang muncul sebagai gagal jantung akibat disfungsi sistolik ventrikel kiri pada akhir kehamilan atau beberapa bulan setelah persalinan tanpa ditemukannya penyebab gagal jantung.1-2 Beberapa faktor risiko

telah diidentifikasi seperti: usia tua saat hamil, multiparitas, gemelli, preeklamsia, hipertensi gestasional, tokolisis jangka panjang, ras Afrika, penyalahgunaan kokain, infeksi enterovirus, defisiensi Selenium, penggunaan obat-obatan persalinan preterm (terbutaline >4 minggu, penggunaan jangka lama ritodrine, kombinasi obat-obatan persalinan preterm), zat beracun (kemoterapi), riwayat keluarga dengan PPCM, Guillain-Barre neuropati, miokarditis.2

Wanita dengan PPCM memiliki tanda dan gejala seperti gagal jantung. Gejala yang muncul sesak nafas, batuk, ortopnoe (sesak nafas saat berbaring), paroksismal nokturnal dyspnea (sesak nafas pada malam hari), kelelahan, palpitasi,

nyeri perut, gejala emboli (nyeri dada, hemoptisis dan hemiplegi). Tanda umum yang dapat terjadi distensi vena juguler, takikardi, takipneu, hepatomegali, refluks hepatojugular, asites, edema perifer, perubahan status mental, dan thromboemboli. Tanda kardiak dapat ditemukan ritme gallop, ronki, peningkatan tekanan darah, edema, bising jantung, kardiomegali.3

Kriteria diagnosis untuk PPCM.4-6

1. Pada pemeriksaan ekokardiografi ditemukan disfungsi sistolik ventrikel kiri yang muncul selama periode peripartum

2. Onset gagal jantung muncul pada bulan terakhir kehamilan atau pada 5 bulan pertama postpartum

3. Tidak adanya penyebab pasti munculnya gagal jantung

4. Tidak adanya penyakit jantung sebelum bulan terakhir kehamilan

Kriteria Ekokardiografi Diagnostik Tambahan.4

1. Ejection fraction < 45%

2. Left ventricular fractional shortening < 30%

3. Left ventricular end diastolic dimension > 2.7 cm/m2 luas permukaan tubuh

II. Kasus

Pasien wanita, 43 tahun, ASA III dengan preeklamsi berat pada multigravida hamil preterm belum dalam persalinan dengan PPCM NYHA II riwayat seksio sesarea 10 tahun rencana dilakukan seksio sesaria elektif. Dari pemeriksaan fisik didapatkan pasien komposmentis dengan keadaan umum sedang, tanda vital laju nadi takikardi 110 x/menit lain-lain dalam batas normal, saturasi oksigen 95% dengan masker non-rebreathing (NRM) 6 liter/menit. Pemeriksaan fisik bermakna pada pemeriksaan paru ditemukan ronki basah kasar minimal pada basal kedua lapangan paru, pemeriksaan jantung didapatkan bunyi jantung takikardi dengan bising murmur pansistolik di sela iga IV-V kiri. Tidak didapatkan tanda-tanda ke arah sianosis. Hasil laboratorium didapatkan Hemoglobin 9.7 mg/dL, leukosit 9,500mm, trombosit 334,000mm, ureum 0.5, kreatinin 19 mg/dL, PT 13.7, APTT 29.2, INR 1.120, natrium 138mg/dL, kalium 3.1 mg/dL, klorida 104 mg/ Penatalaksanaan Anestesi Untuk Seksio Sesarea pada Multigravida dengan

dL, pH 7.440, BE -4.4, PaCO2 29, PaO2 78, HCO3 22, Saturasi O2 96%.

Elektrokardiografi (EKG) sinus takikardi, HR 110 x/menit dengan hipertrofi ventrikel kiri. Ekokardiografi dimensi ventrikel kiri dilatasi, kontraktilitas ventrikel kiri menurun Ejection Fraction 31%, fungsi diastolik restriktif. Wall motion global hipokinetik, dimensi atrium kiri dilatasi, atrium kanan dan ventrikel kanan dilatasi. Kontraktilitas ventrikel kanan baik TAPSE 2.9. Katup jantung aorta baik. Katup mitral dengan mitral regurgitasi ringan dengan peak PG 18 mmHg.11 Katup pulmonal baik.

Teknik anestesi dilakukan regional anestesi dengan epidural murni. Pasien diposisikan dalam posisi duduk, proyeksikan lokasi penusukan (dengan target setinggi L3-Th 10 daerah penusukan pada L2-3). Setelah dilakukan test dose pasien mengeluhkan sesak dan kedua kaki terasa kesemutan. Dilakukan konversi dengan anestesi umum intubasi oral rapid sequence intubation. Obat induksi digunakan ketamin 30 mg, propofol 50 mg, fentanyl 50 mcg, rocuronium 40mg. Pemeliharaan anestesi digunakan sevofluran 1 vol%, oksigen 2 liter/menit, airbar 3 liter/ menit, rocuronium intermiten 10mg. Durante operasi hemodinamik pasien relatif stabil. Setelah operasi selesai dirawat diruang ICU menggunakan ventilator mode synchronized mandatory mechanical ventilation (SIMV) dengan seting yang tidak berbeda saat di kamar operasi dan diberikan obat analgetik morfin 10mcg/kg/jam. Setelah 5 jam perawatan ICU kondisi pasien stabil dan memenuhi kriteria

ekstubasi kemudian dilakukan ekstubasi di ICU. III. Pembahasan

Secara umum, target hemodinamik pada berbagai teknik anestesi adalah sama, yaitu mengurangi kardiak preload dan afterload serta mencegah penurunan kontraktilitas kardiak yang sudah buruk sebelumnya. Teknik anestesi yang menghasilkan penurunan mendadak pada tahanan pembuluh darah sistemik sebaiknya dihindari. Titrasi secara hati-hati baik obat intravena atau anestesi lokal merupakan hal yang penting. Jika memungkinkan, dipasang monitoring invasif terrmasuk tekanan darah dan tekanan vena sentral sebelum memulai anestesi. Tekanan vena sentral memberi informasi pada preload ventrikel kanan tapi tidak memberikan informasi tekanan pada ventrikel kiri. Kateter arteri pulmoner dan ekhokardiografi transesofageal perioperatif digunakan pada pasien dengan fungsi kardiak yang sangat buruk. Ekokardiografi transesofageal yang digunakan durante operasi berguna untuk mengukur perubahan hemodinamik, respon terhadap inotropik dan loading cairan.7-8

Regional anestesi (RA) tetap menjadi metode pilihan sebagai simpatektomi yang akan menurunkan kardiak preload dan afterload yang memberi keuntungan pada pasien PPCM. Pada umumnya, RA digunakan pada pasien yang akan menjalani seksio sesaria non emergensi dengan hemodinamik yang relatif stabil dimana pasien dengan gejala moderat atau yang menjalani operasi emergensi digunakan anestesi umum (GA). Spinal anestesi dengan teknik single shot untuk persalinan normal tidak dianjurkan, karena akibat buruknya, seperti henti jantung dan edema paru. Controlled Epidural Analgesi dengan monitoring invasif merupakan metode yang aman dan efektif. Combined Spinal Epidural (CSE) memiliki keuntungan dengan onset cepat dari analgesi spinal dengan opioid short acting serta kateter epidural yang mengatur analgesi dengan konsentrasi rendah dari anestesi lokal dan opioid. Continuous Spinal Anesthesia (CSA) mungkin alternatif yang paling aman, karena fleksibilitas, dosis obat dan kualitas analgesi, tetapi CSA juga memiliki insiden post dural puncture headache

21

(PDPH) dan komplikasi neurologi yang tinggi, sehingga sebaiknya digunakan jarum spinal ukuran yang kecil dan menghindari penggunaan Lidocaine hiperbarik. Penggunaan kateter memberikan kebebasan untuk mentitrasi obat anestesi lokal baik pada ruang epidural atau intratekal. Ketinggian blok motorik dan sensorik bisa ditingkatkan secara bertahap sehingga tidak menyebabkan hipotensi mendadak yang mengakibatkan dekompensasi mendadak pada pasien. Pada pasca operasi, RA memberikan keuntungan dan manajemen nyeri yang lebih berkualitas dengan menghindari peningkatan tekanan pembuluh darah sistemik dan laju nadi.9-12

GA dipilih pada pasien dengan borderline cardiac decompensation, pada beberapa pasien yang tidak bisa mentoleransi sekecil apapun blokade simpatis yang bisa menyebabkan gagal jantung fulminan serta pada pasien dengan kontraindikasi RA. Pembiusan umum harus dilakukan secara cepat pada wanita hamil untuk menghindari risiko aspirasi yang sangat merugikan pada pasien PPCM. Penggunaan obat nonanestesi intraoperatif harus hati-hati, Ergometrin sebaiknya dihindari dan oksitosin sebaiknya diberikan lewat infus atau dititrasi secara pelan. Autotransfusi setelah persalinan bisa diimbangi dengan pemberian furosemid dosis kecil sesaat sebelum kelahiran bayi.12-13

IV. Simpulan

Manajemen anestesi pada pasien dengan PPCM dapat digunakan baik anestesi regional maupun anestesi umum. Namun tetap mempertimbangkan beberapa faktor salah satunya kondisi pasien dan kemampuan dari dokter anestesi itu sendiri. Yang paling penting adalah apapun pilihan anestesinya tetap prinsip utama harus diperhatikan yaitu kurangi preload dan afterload serta mempertahankan kontraktilitas jantung. Pada kondisi yang darurat ataupun borderline lebih disarankan untuk digunakan teknik anestesi umum.

Daftar Pustaka

1. Sovndal S, Tabas JA. Cardiovascular

disorders in pregnancy. In: Pearlman MD, Tintinalli JE, Dyne PL, editors. Obstetric and Gynecologic Emergencies: Diagnosis and Management. 1st ed. New York: McGraw-Hill Medical Publishing Division; 2004. 300–9.

2. Johnson-Coyle L, Jensen L, Sobey A. American College of Cardiology Foundation, American Heart Association. Peripartum cardiomyopathy: Review and practice guidelines. Am J Crit Care. 2012;21:89–98 3. Agboola A. Textbook of obstetrics and

gynaecology for medical students. 2nd ed. Ibadan: Heinemann Educational Books plc; 2006. Cardiac disease; 360–4.

4. Cunningham FG, Leveno KJ, Hauth JC, Gilstrap L, III, Bloom SL, Wenstrom KD. Williams Obstetrics. 22nd ed. New York: McGraw-Hill Medical Publishing Division; 2005. Cardiovascular disease; 1017–41. 5. Sliwa K, Fett J, Elkayam U. Peripartum

cardiomyopathy. Lancet. 2006;368:687–93. 6. Tawfik LM. Anesthetic and ICU management

of peripartum cardiomyopathy. Journal of Obstetric Anaesthesia and Critical Care. 2012.

7. Ro A, Frishman WH. Peripartum cardiomyopathy. Cardiol Rev. 2006;14:35– 42.

8. Ramaraj R, Sorrell VL. Peripartum cardiomyopathy: causes, diagnosis, and treatment. Cleve Clin J Med. 2009;76:289– 96.

9. Nelson-Piercy C. Heart disease in pregnancy. In: Edmonds DK, editor. Dewhurst's Textbook of Obstetrics And Gynaecology. 7th ed. UK: Oxford, Blackwell Science Ltd; 2007. 236–45.

10. Goulet B, McMillan T, Bellet S. Idiopathic myocardial degeneration associated with Penatalaksanaan Anestesi Untuk Seksio Sesarea pada Multigravida dengan

pregnancy and especially the Perineum. Am J Med Sci. 1937;194:185–99.

11. Hilfiker-Kleiner D, Sliwa K, Drexler H. Peripartum cardiomyopathy: Recent insights in its pathophysiology. Trends Cardiovasc Med. 2008;18:173–9.

12. Ramachandran R, Rama c handrau R, Rewari V, Trikha A. Anaesthetic management of

patients with peripartum cardiomyopathy. Journal of Obstetric Anaesthesia and Critical Care. 2011.

13. Brar SS, Khan SS, Sandhu GK, Jorgensen MB, Parikh N, Hsu JW, et al. Incidence, mortality, and racial differences in peripartum cardiomyopathy. Am J Cardiol. 2007;100:302–4.