8

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia

2.1.1 Pengertian Manajemen

Menurut Robbins dalam bukunya yang berjudul ”Perilaku organisasi” (2006, p7), mengatakan bahwa ”Manajemen adalah proses mengkoordinasi, dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien, dan efektif melalui orang lain”.

Menurut Hasibuan dalam bukunya yang berjudul ”Manajemen Sumber Daya manusia” (2007, p1), ”Manajemen adalah ilmu, dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia, dan sumber-sumber lainnya secara efektif, dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.

Menurut Robbins dan Coulter (2004, p6), manajemen adalah proses pengkoordinasian kegiatan-kegiatan pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut terselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Efisiensi adalah memperoleh output terbesar dengan input terkecil; digambarkan sebagai “melakukan segala sesuatu dengan benar.” Efektivitas adalah menyelesaikan kegiatan-kegiatan sehingga sasaran organisasi dapat tercapai digambarkan sebagai “melakukan segala sesuatu yang benar.”

Menurut Sihotang dalam bukunya yang berjudul ”Manajemen Sumber Daya Manusia” (2007, p1) menjelaskan bahwa manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya lain yang ada dalam organisasi, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Kertonegoro (1982, p2) definisi manajemen dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

a. Definisi manajemen sebagai suatu seni (art), seperti yang diberikan Mary Parker Follet, ”Seni dalam penyelesaian pekerjaan melalui orang lain.”

b. Definisi manajemen sebagai ilmu pengetahuan (science) seperti yang diberikan Luther Gulick, ”Bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerja-sama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.” c. Definisi manajemen sebagai suatu proses (process) seperti yang diberikan oleh

James A.F. Stoner, ”Proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan kegiatan anggota organisasi, dan penggunaan tujuan organisasi yang sudah ditentukan.”

Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu seni, pengetahuan, dan proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan suatu kegiatan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2.1.2 Fungsi Manajemen

Menurut Robbins (2006, p11), fungsi manajemen terbagi dalam empat fungsi yang setiap fungsinya saling berkaitan. Empat fungsi manajemen tersebut terdiri dari:

1. Planning (Merencanakan)

Yaitu mencakup mendefinisikan tujuan, penetapan strategi, dan mengembangkan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan. Hal tersebut dilakukan agar departemen sumber daya manusia dapat menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

2. Organizing (Mengatur)

Yaitu menentukan tugas-tugas apa saja yang dikerjakan, siapa yang mengerjakan, bagaimana tugas-tugas dikelompokkan, siapa yang melapor pada siapa, dan di tingkat mana keputusan-keputusan harus dibuat.

Yaitu meliputi kegiatan memotivasi bawahan, mengarahkan, menyeleksi saluran komunikasi yang paling efektif, dan memecahkan konflik.

4. Controlling (Pengendalian)

Yaitu memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa semua orang mencapai apa yang telah direncanakan, dan mengkoreksi penyimpangan-penyimpangan yang signifikan.

2.1.3 Pengertian Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan satu-satunya sumber daya yang memilki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karsa (rasio, rasa, dan karsa). Semua potensi tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Betapapun majunya teknologi, perkembangan informasi, tersedianya modal dan memadainya bahan, jika tanpa SDM sulit bagi organisasi itu untuk mencapai tujuannya. (Sutrisno, 2009, p1).

Werther dan Davis (1996) menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia adalah “Pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi.” Sebagaimana dikemukakan bahwa dimensi pokok sisi sumber daya adalah kontribusinya terhadap organisasi, sedangkan dimensi pokok manusia adalah perlakuan kontribusi terhadapnya yang pada gilirannya akan menentukan kualitas dan kapabilitas hidupnya. (Sutrisno, 2009, p1).

Dengan berpegang pada definisi tersebut di atas, kita harus memahami bahwa sumber daya manusia harus diartikan sebagai kekuatan yang berasal dari manusia-manusia yang dapat didayagunakan oleh organisasi. Dengan berpegang pada pengertian tersebut, istilah Sumber Daya Manusia adalah manusia bersumber daya dan merupakan kekuatan (power). (Sutrisno, 2009, p2).

Sedangkan menurut Samsudin, SDM adalah orang-orang yang merancang dan menghasilkan barang atau jasa, mengawasi mutu, memasarkan produk, mengalokasikan

sumber financial serta merumuskan seluruh strategi dan tujuan organisasi. (Samsudin, 2006, p20).

Jadi, dapat disimpulkan SDM adalah sumber daya yang berasal dari manusia yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, karsa, dan kekuatan untuk menghasilkan sesuatu guna mencapai tujuan-tujuan organisasi.

2.1.4 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa bagi manusia sebagai individu anggota organisasi atau perusahaan bisnis. (Samsudin 2006, p22).

Menurut Sihotang (2007, p1), Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian terhadap pengadaan, seleksi, tes penyaringan, pelatihan, penempatan, kompensasi, pengembangan, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemberhentian atau pensiun sumber daya manusia dari organisasi.

Dalam bukunya yang berjudul ”Manajemen Sumber Daya Manusia dan Perusahaan,” Rivai (2004, p1) menjelaskan bahwa MSDM merupakan salah satu bidang dari manajemen yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Proses ini terdapat dalam fungsi/bidang produksi pemasaran, keuangan, maupun kepegawaian. Karena Sumber Daya Manusia (SDM) dianggap semakin penting perannya dalam pencapaian tujuan perusahaan, maka berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang SDM dikumpulkan secara sistematis dalam apa yang disebut manajemen sumber daya manusia. Istilah ”manajemen” mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya memanage (mengelola) sumber daya manusia.

Manajemen SDM atau pengelolaan SDM menurut Hasibuan (2007, p111) berarti penyiapan dan pelaksanaan suatu rencana yang terkoordinasi untuk menjamin bahwa SDM yang ada dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan organisasi.

MSDM merupakan kegiatan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, serta penggunaan SDM untuk mencapai tujuan baik secara individu maupun organisasi. (Sutrisno, 2009, p4).

Menurut Ike Kusdyah Rachmawati dalam bukunya ”Manajemen Sumber Daya Manusia” (2008, p1) sumber daya manusia kini makin berperan besar bagi kesuksesan suatu organisasi. Banyak organisasi menyadari bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat memberikan keunggulan bersaing. Mereka membuat sasaran, strategi, inovasi, dan mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian terhadap manusia sehingga dapat mencapai tujuan organisasi.

2.1.5 Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia

Berdasarkan pendapat Cushway (2002, p6-7) tujuan dari Manajemen Sumber Daya Manusia bervariasi antara satu organisasi dengan organisasi yang lain, tergantung pada tingkat perkembangan organisasi, yang mencakup hal-hal berikut:

1. Memberikan saran kepada manajemen tentang kebijakan Sumber Daya Manusia guna memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang bermotivasi dan berkinerja tinggi, serta dilengkapi dengan sarana untuk menghadapi perubahan yang dapat memenuhi kebutuhan pekerjaannya.

2. Melaksanakan dan memelihara semua kebijakan, dan prosedur SDM yang diperlukan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi.

3. Membantu perkembangan arah, dan strategi organisasi secara keseluruhan, terutama dengan memperhatikan segi-segi SDM.

4. Menyediakan bantuan dan menciptakan kondisi yang dapat membantu manajer lini dalam mencapai tujuan mereka.

5. Mengatasi krisis, dan situasi sulit dalam hubungan antar pegawai untuk memastikan tidak adanya gangguan dalam pencapaian tujuan organisasi.

6. Menyediakan sarana komunikasi antara karyawan dengan manajemen organisasi. 7. Bertindak sebagai penjamin standar, dan nilai organisasi dalam pengelolaan SDM.

Menurut pendapat Samsudin (2006, p30), tujuan manajemen sumber daya manusia adalah memperbaiki kontribusi produktif orang-orang atau tenaga kerja terhadap organisasi atau perusahaan dengan cara bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Dalam praktiknya, manajemen sumber daya manusia dimulai dari penetapan tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang, tujuan organisasi maupun tujuan fungsional, hingga target pemasaran. Secara spesifik, tujuan manajemen sumber daya manusia dalam sebuah organisasi adalah mengelola dan mengembangkan kompetensi personil agar mampu merealisasikan misi organisasi, dimana dapat diartikan bahwa semua aktivitas manajemen sumber daya manusia berorientasi pada pengembangan dan pemanfaatan kompetensi karyawan. Secara sinergis, kompetensi individu akan membentuk kompetensi kelompok dimana akan mendorong terjadinya pembentukan kompetensi inti organisasi.

2.2 Job Insecurity

Istilah job insecurity lebih sering digunakan dalam literature dibandingkan istilah job security. Menurut Rogelberg,”job insecurity is powerleness to assure desired continuity of one’s job or job components when either the job or its components is threatened”. Artinya adalah ketidakberdayaan untuk menjamin kesinambungan dari satu pekerjaan atau komponen-komponen pekerjaan pada saat pekerjaan atau komponen pekerjaan dalam keadaan terancam. Job insecurity tidak hanya terhadap potensi kerugian dari pekerjaan itu sendiri, tetapi juga pada terancam hilangnya komponen kunci dari pekerjaan, seperti kegiatan-kegiatan pengawasan. Definisi yang lebih lengkap tentang job insecurity berasal dari tema-tema yang mendasari antisipasi, resiko, dan ketidakberdayaan. Job insecurity difokuskan pada mengantisipasi kemungkinan peristiwa masa depan, yaitu kehilangan

pekerjaan. Fokus masa depan dari job insecurity menunjukkan bahwa job insecurity dihadapkan dengan mempertimbangkan konsekuensi yang akan membawa kehilangan pekerjaan, seperti beban keuangan. Job insecurity yang juga melibatkan resiko kehilangan pekerjaan atau kehilangan komponen-komponen pekerjaan yang bernilai. Kerugian mungkin hanya keuangan, atau bisa juga nonfisik, seperti kehilangan status yang disediakan oleh pekerjaan. Definisi job insecurity juga sering menggabungkan konsep ketidakberdayaan untuk mengurangi rasa tidak aman. (Rogelberg, 2007, p416).

Sementara Smithson dan Lewis (2000, p680) mengartikan job insecurity sebagai kondisi psikologis seseorang (karyawan) yang menunjukkan rasa bingung atau merasa tidak aman dikarenakan kondisi lingkungan yang berubah-ubah (perceived impermanance). Kondisi ini muncul karena banyaknya jenis pekerjaan yang sifatnya sesaat atau pekerjaan kontrak. Makin banyaknya jenis pekerjaan dengan durasi waktu yang sementara atau tidak permanen, menyebabkan semakin banyaknya karyawan yang mengalami job insecurity (Smithson dan Lewis, 2000, p680).

Keamanan kerja adalah sikap supportif atau mendukung terhadap kenyamanan atau keyakinan bagi karyawan akan kelangsungan pekerjaan dalam suatu perusahaan. Keamanan kerja adalah dukungan dari perusahaan baik untuk kenyamanan personal maupun fasilitas dalam lingkungan kerja agar karyawan dapat melakukan pekerjaan dengan baik. (Ashford, Lee dan Bobko,1989).

Menurut Abraham Maslow, keamanan merupakan salah satu dari hierarki kebutuhan diri. Keamanan meliputi keselamatan dan perlindungan terhadap kerugian fisik dan emosional. (Robbins, 2006, p209).

Menurut Salmon dan Heery (2000) dalam Bryson and Harvey (2000, p28) karyawan di negara majupun mengalami rasa tidak aman yang makin meningkat karena ketidakstabilan terhadap status kepegawaian mereka dan tingkat pendapatan yang makin tidak bisa diramalkan. Dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam organisasi, karyawan

sangat mungkin merasa terancam, gelisah, dan tidak aman karena potensi perubahan untuk mempengaruhi kondisi kerja dan kelanjutan hubungan serta balas jasa yang diterimanya dari organisasi.

Menurut Bryson dan Harvey (2000, p28) rasa tidak aman dalam bekerja dapat dibedakan menjadi dua kategori, yakni subyektif dan obyektif. Rasa tidak aman yang sifatnya obyektif umumnya dikaitkan dengan indikator yang jelas seperti job tenure, untuk mengetahui kestabilan karyawan dalam organisasi. Sementara rasa aman yang subyektif relatif sulit untuk diamati secara langsung karena indikator yang digunakan adalah ancaman terhadap hilangnya pekerjaan dan konsekuensi dari hilangnya pekerjaan tersebut, sebagaimana yang dirasakan oleh karyawan yang bersangkutan.

Menurut Burchell, Day & Hudson (2000) yang dikutip oleh Kurniasari (2004, p46), hasil studi menunjukkan bahwa dalam job insecurity terdapat elemen-elemen multidimensi. Sebagai contoh, banyak karyawan tidak mencemaskan tentang hilangnya pekerjaan semata, tetapi yang mereka cemaskan adalah hilangnya kekuatan (power) yang dimiliki atas pekerjaan yang dilakukan ataupun kesempatan-kesempatan yang ditawarkan oleh pekerjaan tersebut seperti status atau promosi.

Ada beberapa perbedaan antara rasa tidak aman yang sifatnya nyata (obyektif) dan rasa aman yang sifatnya subyektif. Menurut Sengenberger (1995), ada 3 aspek rasa aman dalam bekerja yang saling berkaitan (three inter-related aspects of work based security) yakni (Smithson dan Lewis, 2000, p680):

1. Job security: rasa aman dalam bekerja yaitu kesempatan untuk menjadi pegawai tetap pada perusahaan yang sama

2. Employer security: menjadi karyawan dengan jenis pekerjaan atau pada lokasi yang berbeda namun masih dalam perusahaan yang sama.

3. Employment security: mencakup didalamnya kesempatan untuk berganti perusahaan.

Ada beberapa tingkatan situasi yang dirasa tidak aman diantara karyawan. Ada karyawan yang merasa tidak aman (insecure) namun digaji tinggi karena keahliannya yang jarang dimiliki orang (misal tenaga ahli komputer seperti penangkal Hacker). Individu semacam ini memiliki high employment security yang tinggi, namun job securitynya rendah. Ada pula karyawan yang memiliki kontrak kerja namun merasa tidak aman akan seberapa lama kontrak itu bisa diperpanjang lagi. Kondisi impermanence serta adanya keserbatidakpastian semacam ini membuat job insecurity mempengaruhi karyawan, utamanya yang masih muda. Kondisi semacam ini sesuai dengan hasil studi yang dilakukan oleh Lucey (1996) yang menyatakan bahwa karyawan yang berusia muda dan berasal dari kalangan sosial menengah keatas serta memiliki keterampilan yang cukup sekalipun tetap merasakan ketidakpastian akan apa yang terjadi di dunia kerja di masa depan. Menurut Furlong & Cartmel (1997), kondisi dunia yang serba tidak pasti ini juga berkaitan dengan segala bentuk ketidakpastian yang dihadapi karyawan muda, misalnya masalah pernikahan dan keinginan memiliki rumah atau mandiri (Smithson dan Lewis, 2000, p680).

Potter, Steers, Mowday, dan Boulian (1974) menyatakan bahwa kepuasan mencerminkan reaksi emosional individu sehubungan dengan aspek-aspek dalam lingkungan pekerjaannya. Karena job insecurity mencerminkan serangkaian pandangan individu mengenai kemungkinan terjadinya peristiwa negatif pada pekerjaan, maka sangat mungkin perasaan ini akan membawa akibat negatif pada kepuasan kerja sebagai respon emosional utama pada pekerjaan (Ashford, Lee dan Bobko,1989).

Karyawan menggantungkan diri pada organisasi untuk memenuhi kontrak psikologis antara mereka (Buchanan, 1974). Timbulnya job insecurity mencerminkan pandangan individu bahwa organisasi sudah melalaikan kontrak tersebut dalam hubungannya dengan aspek kerja tertentu, akibatnya loyalitas akan terpengaruh secara negatif (Romzek, 1985) (Suwandi dan Indriantoro, 1999, p3).

2.2.1 Pengaruh dari Job Insecurity

Dari hasil beberapa studi yang dilakukan (dalam Greenglass, dkk, 2002), ditemukan adanya pengaruh job insecurity terhadap karyawan, diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketidakpuasan dalam bekerja, 2. Meningkatnya gangguan fisik,

3. Meningkatnya gangguan psikologi. Menurut Roskies dan Louise Guerin (1990), penurunan kondisi kerja seperti rasa tidak aman (insecure) menurunkan kualitas individu bukan dari pekerjaannya semata, namun juga mengarahkan pada munculnya rasa kehilangan martabat (demotion) yang pada akhirnya menurunkan kondisi psikologis dari karyawan yang bersangkutan. Jangka panjangnya akan muncul ketidakpuasan dalam bekerja dan akan mengarah pada turnover intention, 4. Karyawan cenderung menarik diri dari lingkungan kerjanya,

5. Makin berkurangnya komitmen organisasi. Job insecurity juga mempengaruhi komitmen kerja dan perilaku kerja,

6. Peningkatan jumlah karyawan yang berpindah (employee turnover).

2.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Job Insecurity

Hasil studi oleh Pasewark dan Strawser (1996) mengidentifikasi empat prediktor dari job insecurity yang dihadapi karyawan. Empat prediktor tersebut adalah :

1. Konflik peran (Katz & Kahn, 1978)

2. Ketidakjelasan peran (Greenhalgh & Rosenblatt, 1984), 3. Locus of control (Anderson, Hellriegel, & Slocum, 1977) 4. Perubahan organisasi (Schweiger & Ivancevich, 1985).

Dalam usaha untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi, karyawan dituntut untuk bekerja secara maksimal. Namun di sisi lain karyawan juga memiliki harapan-harapan tertentu akan keberadaannya di organisasi.

Konflik peran berhubungan dengan adanya dua rangkaian tuntutan yang bertentangan. Jika pertentangan antara satu peran dengan peran yang lain begitu besarnya, maka rasa tidak aman yang dialami oleh karyawan cenderung semakin besar.

Munculnya konflik peran meningkatkan kecemasan karyawan untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik dan memenuhi kontrak psikologisnya pada perusahaan, mempertimbangkan pandangan organisasi atas kelalaian kontrak tersebut, karyawan akan merasakan peningkatan job insecurity.

Faktor yang berhubungan dengan ketidakjelasan peran meliputi koordinasi arus kerja, pelanggaran dalam rantai komando, dan kecukupan komunikasi merupakan tanggung jawab atasan. Dengan banyaknya tuntutan pekerjaan dan tekanan waktu dalam tugas, ketidakcukupan pengawasan oleh atasan akan berakibat karyawan harus menebak dan memprediksi setiap tindakannya pada saat berhadapan dengan masalah-masalah tersebut. Tanpa aturan yang jelas dan masukan dari lingkungan (atasan), akan semakin tinggi tingkat ketidakjelasan peran yang dihadapi. Akibatnya, dengan proses yang sama seperti konflik peran, ketidakjelasan peran akan meningkatkan job insecurity.

Locus of control (pandangan pusat pengendalian) mencerminkan tingkat kepercayaan individu mengenai kemampuannya untuk mempengaruhi kejadian-kejadian yang berhubungan dengan kehidupannya. Individu dengan pandangan pusat pengendalian eksternal percaya bahwa kekuatan lingkungan yang menentukan nasibnya dan sedikit kemampuannya untuk mempengaruhi kejadian tersebut. Sebaliknya individu dengan pandangan pusat pengendalian internal percaya bahwa mereka dapat mempengaruhi kejadian-kejadian dalam hidupnya dan mempunyai kemampuan menghadapi ancaman yang timbul dari lingkungannya (Mitchell, Smyser, & Weed, 1975). Akibat dari situasi tersebut, individu dengan pandangan pusat pengendalian internal berusaha mencari cara menyelesaikan masalah dan karena keyakinan yang lebih tinggi, maka ancaman yang timbul kurang mempengaruhi persepsinya mengenai pekerjaan misalnya job insecurity yang

dirasakan lebih rendah. Sebaliknya individu eksternal lebih mudah merasa terancam dan merasa tidak berdaya akibatnya jika individu tersebut menghadapi perubahan negatif dalam pekerjaannya job insecurity yang dirasakan lebih tinggi (Suwandi & Indriartoro,1999, p3-4).

Menurut Suhartono (2007, p61-64), ada beberapa hal yang bisa menjadi sumber permasalahan kerja antara lain:

a. Kondisi pekerjaan

Yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang ada disekitar individu yang dimaksud, baik itu berinteraksi langsung maupun tidak langsung dengan pekerja yang bersangkutan, meliputi:

9 Lingkungan kerja. Masalah seringkali timbul karena pekerja merasa tidak nyaman dengan lingkungannya, seperti bekerja di suatu ruangan yang tidak nyaman, panas, sirkulasi udara yang kurang memadai, ruangan kerja yang sangat padat, lingkungan yang kurang bersih, serta berisik. Tentu saja hal ini akan sangat mengganggu kepada kenyamanan kita bekerja.

9 Overload. Kelebihan beban kerja akan mengakibatkan kita mudah lelah dan berada dalam tegangan tinggi. Overload dibedakan menjadi dua yaitu overload secara kuantitatif dan overload secara kualitatif. Overload secara kuantitatif maksudnya adalah jika pekerjaan yang kita terima dan ditargetkan melebihi kapasitas yang kita miliki. Sedangkan overload secara kualitatif adalah apabila pekerjaan yang kita terima sangat kompleks dan sulit, sehingga sangat menyita kemampuan teknis dan pikiran.

9 Deprivational stress. Yaitu suatu kondisi pekerjaan yang sudah tidak menantang dan mendatangkan motivasi bagi pekerjanya. Gejala yang tampak adalah banyaknya keluhan-keluhan yang muncul dari karyawan. Keluhan-keluhan tersebut bisa berupa munculnya perasaan bosan, ketidakpuasan atau pekerjaan tersebut kurang mengandung unsur sosialnya (kurangnya komunikasi sosial).

9 Pekerjaan beresiko tinggi. Pekerjaan-pekerjaan yang beresiko tinggi dan berbahaya bagi keselamatan, seperti bekerja di pertambangan minyak lepas pantai, tentara yang ditugaskan ke daerah konflik, pekerja tambang dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman dan kekhawatiran pada pekerja. Mereka selalu diserang oleh perasaan was-was dan takut terjadi kecelakaan atau bahkan terbunuh pada saat bekerja. b. Konflik peran. Masalah lain yang mungkin timbul adalah ketidakjelasan peran dalam

bekerja sehingga tidak tahu apa yang diharapkan manajemen dari diri pekerja. Sebuah penelitian membuktikan bahwa masalah ini timbul pada sebagian besar karyawan yang bekerja pada perusahaan besar, yang kurang memiliki struktur yang jelas. Kenyataan seperti ini bisa dan mudah saja terjadi pada perusahaan-perusahaan di Indonesia di mana masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum mempunyai garis-garis haluan yang jelas, aturan main, visi dan misi yang seringkali tidak dikomunikasikan kepada seluruh karyawannya. Akibat yang mungkin terjadi adalah timbulnya ketidakpuasan kerja, ketegangan, menurunnya prestasi kerja hingga akhirnya timbul keinginan untuk mengundurkan diri, atau resign.

c. Pengembangan karier. Ketidakjelasan sistem pengembangan karier, penilaian prestasi kerja, budaya nepotisme dalam manajemen perusahaan atau karena alasan sudah “mentok” atau tidak adanya kesempatan untuk naik jabatan lagi seringkali menimbulkan rasa bosan, dismotivasi sehingga karyawan menjadi tidak produktif lagi.

d. Struktur organisasi. Tidak bisa dipungkiri, bahwa masih banyak perusahaan di Indonesia yang menganut sistem family business di mana struktur organisasinya kurang begitu jelas.

Menurut Callanan dan Greenhaus (2006, p422), job security berkaitan erat dengan masalah pengembangan karier. Seringkali perubahan karier menjadi akibat langsung dari pergantian paksa, PHK, outsourcing, atau pergeseran dalam perekonomian nasional. Selain

itu, pengumuman resmi PHK, merger/akuisisi, restrukturisasi organisasi, dan atau perampingan adalah semua perubahan karakteristik organisasi potensial yang dapat mengurangi keamanan kerja karyawan. Perubahan organisasi dan perubahan teknologi serta faktor ekonomi juga mempengaruhi keamanan kerja karyawan. (Callanan dan Greenhaus, 2006, p443).

2.3 Kepuasan Kerja 2.3.1 Definisi Kepuasan

Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang dia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Jadi tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. (Kotler dan Susanto, 2000,p52).

Menurut Irawan (2003, p2-3), kepuasan adalah kata dari bahasa Latin, yaitu satis yang berarti enough atau cukup dan facere yang berarti atau melakukan. Jadi, produk atau jasa yang bisa memuaskan adalah produk yang sanggup memberikan sesuatu yang dicari konsumen sampai pada tingkat cukup.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepuasan adalah suatu tingkat perasaan dengan membandingkan antara harapan dengan kenyataan dari suatu produk atau jasa.

2.3.2 Definisi Kepuasan Kerja

Berdasarkan pendapat Sutrisno (2009, p78), terdapat bermacam-macam pengertian atau batasan tentang kepuasan kerja. Pertama, pengertian yang memandang kepuasan kerja sebagai suatu reaksi emosional yang kompleks. Reaksi emosional ini adalah merupakan akibat dari dorongan, keinginan, tuntutan, dan harapan-harapan karyawan terhadap pekerjaan yang dihubungkan dengan realita-realita yang dirasakan karyawan, sehingga menimbulkan suatu bentuk reaksi emosional yang berwujud perasaan senang, perasaan puas, ataupun perasaan tidak puas. Kedua, pengertian yang menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah suatu sikap karyawan terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan situasi

kerja, kerjasama antar karyawan, imbalan yang diterima dalam kerja, dan hal-hal yang menyangkut faktor fisik dan psikologis. Sikap terhadap pekerjaan ini merupakan hasil dari sejumlah sikap khusus individu terhadap faktor-faktor dalam pekerjaan, penyesuaian diri individu dan hubungan sosial individu di luar pekerjaan sehingga menimbulkan sikap umum individu terhadap pekerjaan yang dihadapinya.

Berdasarkan pendapat Siagian (2003, p295), Kepuasan kerja merupakan suatu cara pandang seorang baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif tentang pekerjaannya.

Berdasarkan pendapat Handoko (2001, p193-194), Kepuasan kerja adalah sebagai keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana para karyawan memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Ini tampak dalam sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi dilingkungan kerjanya.

Kreitner dan Kinicki (2007, p192) mengungkapkan bahwa kepuasan kerja pada dasarnya menunjukkan apa yang individu sukai pada pekerjaannya. Kepuasan kerja adalah perasaan atau tanggapan emosional terhadap suatu pekerjaan (Job Satisfaction is an affective or emotional response to one’s job). Definisi tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa kepuasan kerja bukanlah kesatuan konsep. Sepertinya, seseorang dapat secara relatif puas dengan salah satu aspek dari kerjanya dan ketidakpuasan dengan satu atau lebih aspek-aspek lain.

Dalam arti yang paling mendasar, kepuasan kerja (job satisfaction) adalah keadaan emosional yang positif yang merupakan hasil dari evaluasi pengalaman kerja seseorang. Ketidakpuasan kerja muncul ketika harapan seseorang tidak terpenuhi. Sebagai contoh, apabila seorang karyawan mengharapkan kondisi kerja yang bersih dan aman atas pekerjaan tersebut, karyawan itu cenderung tidak puas apabila tempat kerjanya kotor dan berbahaya. (Mathis dan Jackson, 2006, p121).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, positif atau negatif pekerja dalam memandang dan menjalankan pekerjaannya. Apabila seseorang senang terhadap pekerjaannya maka orang tersebut puas terhadap pekerjaannya.

Kepuasan kerja menjadi masalah yang cukup menarik dan penting, karena sangat besar manfaatnya baik untuk kepentingan individu, industri, dan masyarakat. Kepentingan individu, penelitian tentang sebab-sebab dan sumber-sumber kepuasan kerja memungkinkan timbulnya usaha-usaha peningkatan kebahagiaan hidup mereka. Kepentingan industri, penelitian mengenai kepuasan kerja dilakukan dalam rangka usaha peningkatan produksi dan pengurangan biaya melalui perbaikan sikap dan tingkah laku karyawannya. Selanjutnya, kepentingan masyarakat tentu akan menikmati hasil kapasitas maksimum dari industri serta naiknya nilai manusia di dalam konteks pekerjaan. (Sutrisno, 2009, p79).

Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja tinggi menunjukkan sikap yang positif terhadap kerja. Karyawan yang tidak memperoleh kepuasan kerja tidak akan pernah mencapai kepuasan psikologis dan akhirnya akan timbul sikap atau tingkah laku negatif dan pada gilirannya akan dapat menimbulkan frustasi, sebaliknya karyawan yang terpuaskan akan dapat bekerja dengan baik, penuh semangat, aktif, dan dapat berprestasi lebih baik dari karyawan yang tidak memperoleh kepuasan kerja. (Sutrisno, 2009, p78-79).

Para manajer seharusnya peduli akan tingkat kepuasan dalam organisasi mereka sekurangnya dengan tiga alasan (Sutrisno, 2009, p80):

1. Ada bukti yang jelas bahwa karyawan yang tidak puas lebih sering melewatkan kerja dan lebih besar kemungkinan mengundurkan diri.

2. Telah diperagakan bahwa karyawan yang puas mempunyai kesehatan yang lebih baik dan usia lebih panjang.

Pada dasarnya, kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individu. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai-nilai yang berlaku pada dirinya. Ini disebabkan karena adanya perbedaan pada masing-masing individu. Semakin banyak aspek-aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu tersebut, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakannya, sebaliknya semakin sedikit aspek-aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu, maka semakin rendah tingkat kepuasan yang dirasakannya (Sutrisno, 2009, p81).

Bagi organisasi, suatu pembahasan tentang kepuasan kerja akan menyangkut usaha-usaha untuk meningkatkan efektivitas organisasi dengan cara membuat efektif perilaku karyawan dalam kerja. Perilaku karyawan yang menopang mencapai tujuan organisasi adalah merupakan suatu sisi lain yang harus diperhatikan, disamping penggunaan mesin-mesin modern sebagai hasil kemajuan bidang teknologi. Ketidakpuasan karyawan dalam kerja akan mengakibatkan suatu situasi yang tidak menguntungkan baik secara organisasi maupun secara individual. (Sutrisno, 2009, p81).

Ketidakpuasan dalam kerja akan dapat menimbulkan perilaku agresif, atau sebaliknya akan menunjukkan sikap menarik diri dari kontak dengan lingkungan sosialnya. Misalnya, dengan mengambil sikap berhenti dari perusahaan, suka bolos dan perilaku lain yang cenderung bersifat menghindari dari aktivitas organisasi. Bentuk perilaku agresif misalnya melakukan sabotase, sengaja membuat kesalahan dalam kerja, menentang atasan atau sampai pada aktivitas pemogokan. Dari uraian diatas, bahwa kepuasan kerja karyawan adalah masalah penting yang diperhatikan dalam hubungannya dengan produktivitas kerja karyawan dan ketidakpuasan sering dikaitkan dengan tingkat tuntutan umum dan keluhan pekerja yang tinggi. Pekerja dngan tingkat kepuasan yang tinggi lebih mungkin untuk melakukan sabotase dan agresif yang pasif. (Sutrisno, 2009, p81-82).

2.3.3 Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja

Banyak faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Faktor-faktor itu sendiri dalam peranannya memberikan kepuasan kepada karyawan bergantung pada pribadi masing-masing. Faktor-faktor yang memberikan kepuasan menurut Blum adalah (Sutrisno, 2009, p82):

1. Faktor individual, meliputi umur, kesehatan, watak, dan harapan.

2. Faktor sosial; meliputi hubungan kekeluargaan, pandangan pekerja, kebebasan berpolitik, dan hubungan kemasyararakatan.

3. Faktor utama dalam pekerjaan, meliputi upah, pengawasan, ketentraman kerja, kondisi kerja, dan kesempatan untuk maju. Selain itu, juga penghargaan terhadap kecakapan, hubungan sosial di dalam pekerjaan, ketepatan dalam menyelesaikan konflik antarmanusia, perasaan diperlakukan adil baik yang menyangkut pribadi maupun tugas.

Menurut Gilmer (1996), faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah (Sutrisno, 2009, p83-84):

1. Kesempatan untuk maju

Dalam hal ini, ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh pengalaman dan peningkatan kemampuan selama kerja.

2. Keamanan kerja

Faktor ini disebut sebagai penunjang kepuasan kerja, baik bagi karyawan. Keadaan aman sangat mempengaruhi perasaan karyawan selama kerja.

3. Gaji

Gaji lebih banyak menyebabkan ketidakpuasan, dan jarang orang mengekspresikan kepuasan kerjanya dengan sejumlah uang yang diperolehnya.

Perusahaan dan manajemen yang baik adalah yang mampu memberikan situasi dan kondisi kerja yang stabil. Faktor ini yang menentukan kepuasan kerja karyawan. 5. Pengawasan

Sekaligus atasannya. Supervisor yang buruk dapat berakibat absensi dan turnover; 6. Faktor intrinsik dari pekerjaan

Atribut yang ada dalam pekerjaan mensyaratkan keterampilan tertentu. Sukar dan mudahnya serta kebanggaan akan tugas dapat meningkatkan atau mengurangi kepuasan.

7. Kondisi kerja

Termasuk di sini kondisi tempat, ventilasi, penyinaran, kantin dan tempat parkir. 8. Aspek sosial dalam pekerjaan

Merupakan salah satu sikap yang sulit digambarkan tetapi dipandang sebagai faktor yang menunjang puas atau tidak puas dalam kerja.

9. Komunikasi

Komunikasi yang lancar antar karyawan dengan pihak manajemen banyak dipakai alasan untuk menyukai jabatannya. Dalam hal ini adanya kesediaan pihak atasan untuk mendengar, memahami dan mengakui pendapat ataupun mendengar, dan mengakui pendapat ataupun prestasi karyawannya sangat berperan dalam menimbulkan rasa puas terhadap kerja.

10. Fasilitas

Fasilitas rumah sakit, cuti, dana pensiun, atau perumahan merupakan standar suatu jabatan dan apabila dapat dipenuhi akan menimbulkan rasa puas.

Pendapat lain dikemukakan oleh Brown & Ghiselli (1950), mengemukakan faktor yang menimbulkan kepuasan kerja, yaitu (Sutrisno, 2009, p85):

Umumnya manusia beranggapan bahwa seseorang yang bekerja pada pekerjaan yang lebih tinggi akan merasa lebih puas daripada mereka yang bekerja pada pekerjaan yang lebih rendah. Pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa hal tersebut tidak selalu benar, tetapi justru perubahan dalam tingkat pekerjaanlah yang mempengaruhi kepuasan kerja.

2. Pangkat

Pada pekerjaan yang mendasarkan perbedaan tingkat atau golongan, sehingga pekerjaan tersebut memberikan kedudukan tertentu pada orang yang melakukannya. Apabila ada kenaikan upah, maka sedikit banyaknya akan dianggap sebagai kenaikan pangkat, dan kebanggaan terhadap kedudukan yang baru itu akan mengubah perilaku dan perasaannya.

3. Jaminan financial dan jaminan sosial

Financial dan jaminan sosial kebanyakan berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 4. Mutu pengawasan

Hubungan antara karyawan degan pihak pimpinan sangat penting artinya dalam menaikkan produktivitas kerja. Kepuasan dapat ditingkatkan melalui perhatian dan hubungan yang baik dari pimpinan kepada bawahan, sehingga karyawan akan merasa bahwa dirinya merupakan bagian yang penting dari organisasi kerja.

Sedangkan menurut Sutrisno faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja antara lain sebagai berikut (Sutrisno, 2009, p86):

1. Faktor psikologis, merupakan faktor yang berhubungan dengan kejiwaan karyawan yang meliputi minat, ketentraman dalam kerja, sikap terhadap kerja, bakat, dan keterampilan.

2. Faktor sosial, merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial baik antara sesama karyawan, maupun dengan atasannya.

3. Faktor fisik, merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik karyawan, meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu dan waktu istirahat, perlengkapan kerja, keadaan ruangan, suhu, penerangan, pertukaran udara, kondisi kesehatan karyawan, umur, dan sebagainya.

4. Faktor keuangan, merupakan faktor yang berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan karyawan yang meliputi sistem dan besarnya gaji, jaminan sosial, macam-macam tunjangan, fasilitas yang diberikan, promosi dan sebagainya.

Terdapat tiga dimensi yang diterima secara umum dalam kepuasan kerja. Pertama, kepuasan kerja merupakan respons emosional terhadap situasi kerja. Dengan demikian, kepuasan kerja dapat dilihat dan dapat diduga. Kedua, kepuasan kerja sering ditentukan menurut seberapa baik hasil yang dicapai memenuhi atau melampaui harapan. Misalnya, jika anggota organisasi merasa bahwa mereka terlalu keras daripada yang lain dalam departemen, tetapi menerima penghargaan lebih sedikit, maka mereka mungkin akan memiliki sikap negatif terhadap pekerjaan, pimpinan, dan atau rekan kerja mereka. Mereka tidak puas. Sebaliknya, jika mereka merasa bahwa mereka diperlakukan dengan baik dan dibayar dengan pantas, maka mereka mungkin akan memiliki sikap positif terhadap pekerjaan mereka. Mereka merasa puas. Ketiga, kepuasan kerja mewakili beberapa sikap yang berhubungan. Selama bertahun-tahun, lima dimensi pekerjaan telah diidentifikasi untuk merepresentaskan karakeristik pekerjaan yang paling penting di mana karyawan memiliki respons afektif. Kelima dimensi tersebut adalah (Luthans, 2006,p243):

1. Pekerjaan itu sendiri. Dalam hal di mana pekerjaan memberikan tugas yang menarik, kesempatan untuk belajar, dan kesempatan untuk menerima tanggung jawab.

2. Gaji. Sejumlah upah yang diterima dan tingkat di mana hal ini bisa dipandang sebagai hal yang dianggap pantas dibandingkan dengan orang lain dalam organisasi. 3. Kesempatan promosi. Kesempatan untuk maju dalam organisasi.

4. Pengawasan. Kemampuan penyelia untuk memberikan bantuan teknis dan dukungan perilaku.

5. Rekan kerja. Tingkat di mana rekan kerja pandai secara teknis dan mendukung secara sosial.

Tolak ukur tingkat kepuasan yang mutlak tidak ada, karena setiap individu karyawan berbeda standar kepuasannya. Indikator kepuasan kerja ini hanya diukur dengan kedisiplinan, moral kerja dan turnover kecil, maka secara relatif kepuasan kerja karyawan baik tapi sebaliknya jika kedisiplinan, moral kerja, dan turnover karyawan besar maka kepuasan kerja karyawan di perusahaan ini kurang. Adapun kepuasan kerja karyawan dipengaruhi oleh faktor-faktor (Fantoni, 2006, p175):

1. Balas jasa yang adil dan layak

2. Penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian 3. Berat ringannya pekerjaan

4. Suasana dan lingkungan pekerjaan

5. Peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan 6. Sikap pimpinan dalam kepemimpinannya

7. Sikap pekerjaan monoton atau tidak.

2.3.4 Mengukur Kepuasan kerja

Greenberg dan Baron (2003, p151) menunjukkan adanya tiga cara untuk melakukan pengukuran kepuasan kerja.

1. Rating scales dan Kuesioner. Merupakan pendekatan pengukuran kepuasan kerja yang paling umum dipakai dengan menggunakan kuesioner dimana rating scales secara khusus disiapkan.

2. Critical Incident. Individu menjelaskan kejadian yang menghubungkan pekerjaan mereka yang mereka rasakan terutama memuaskan atau tidak memuaskan.

3. Interviews. Merupakan prosedur pengukuran kepuasan kerja dengan melakukan wawancara tatap muka dengan pekerja.

2.3.4 Respons Terhadap Ketidakpuasan Kerja

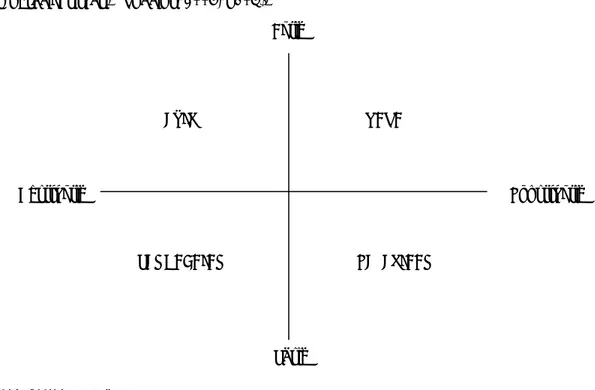

Ketidakpuasan karyawan dapat dinyatakan dengan sejumlah cara. Misalnya, daripada berhenti, karyawan dapat mengeluh, tidak patuh, mencuri milik organisasi, atau mengelakkan sebagian dari tanggung-jawab kerja mereka. Gambar 2.1 Respons

Terhadap Ketidakpuasan Kerja mengetengahkan empat respons yang berbeda satu

sama lain sepanjang 2 dimensi: konstruktif/destruktif dan aktif/pasif. Respons didefinisikan sebagai berikut (Robbins, 2006, p105):

1. Keluar (exit): Perilaku yang mengarah untuk meninggalkan organisasi. Mencakup pencarian suatu posisi baru maupun meminta berhenti.

2. Suara (voice): Dengan aktif dan konstruktif mencoba memperbaiki kondisi. Mencakup saran perbaikan, membahas problem-problem dengan atasan, dan beberapa bentuk serikat buruh.

3. Kesetiaan (loyalty): Pasif tetapi optimistis menunggu membaiknya kondisi. Mencakup berbicara membela organisasi menghadapi kritik luar dan mempercayai organisasi dan manajemennya untuk “melakukan hal yang tepat.”

4. Pengabaian (neglect): Secara pasif membiarkan kondisi memburuk, termasuk kemangkiran atau datang terlambat secara kronis, upaya yang dikurangi, dan tingkat kekeliruan yang meningkat.

Perilaku exit dan pengabaian meliputi varibel-variabel kinerja yaitu produktivitas, kemangkiran, dan keluarnya karyawan. Tetapi model ini mengembangkan respons karyawan yang melibatkan suara dan kesetiaan, perilaku-perilaku konstruktif yang memungkinkan individu mentolerir situasi yang tidak menyenangkan atau menghidupkan kembali kondisi kerja yang memuaskan. Model ini membantu kita untuk memahami situasi, seperti misalnya yang kadang dijumpai di antara pekerja berserikat-buruh, di mana kepuasan kerja yang

rendah digandeng dengan tingkat keluar masuknya karyawan yang rendah. Anggota serikat buruh sering mengungkapkan ketidakpuasan lewat prosedur keluhan atau lewat perundingan kontrak yang formal. Mekanisme suara ini memungkinkan anggota serikat buruh untuk melanjutkan pekerjaan sementara meyakinkan diri mereka bahwa mereka sedang bertindak memperbaiki situasi. (Robbins, 2006, p105).

Sumber:Robbins, 2006, p106

Gambar 2.1 Respons Terhadap Ketidakpuasan Kerja 2.3.5 Pedoman Meningkatkan Kepuasan Kerja

Berikut ini adalah pedoman yang dapat membantu dalam meningkatkan kepuasan kerja (Luthans, 2006, p247-248):

1. Membuat pekerjaan menjadi menyenangkan. Perusahaan kelas dunia seperti Southwest Airlines memiliki budaya fun bagi karyawannya. Manajemen menjelaskan bahwa ketidaksopanan itu sah-sah saja; adalah baik menjadi diri sendiri; dan bersaing secara serius. Memiliki budaya fun membuat pekerja lebih menyenangkan, tetapi tidak menghilangkan kebosanan dan mengurangi kesempatan bagi ketidakpuasan. Aktif EXIT SUARA PENGABAIAN KESETIAAN Konstruktif Destruktif Pasif

2. Memiliki gaji, benefit, dan kesempatan promosi yang adil. Terdapat berbagai cara di mana organisasi secara khusus mencoba membuat karyawan mereka puas. Cara penting untuk membuat benefit menjadi lebih efektif adalah dengan membuat cara fleksibel yang disebut kafetaria. Cara ini memungkinkan karyawan untuk memilih distribusi benefit mereka sendiri dalam jumlah yang sudah dianggarkan. Dengan demikian, tidak perlu ada penyesuaian dengan apa yang mereka inginkan karena semuanya merupakan pilihan mereka sendiri.

3. Menyesuaikan orang dengan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan keahlian mereka. Memberikan pekerjaan yang sesuai merupakan hal yang paling penting untuk memuaskan karyawan, tetapi sering diabaikan. Tentu saja, hal ini mengasumsikan bahwa organisasi mengetahui minat dan keahlian seseorang. Perusahaan dengan manajemen sumber daya manusia yang efektif seperti Disney, Ford, IBM, dan Microsoft memberikan perhatian dalam menemukan minat dan keahlian dari orang yang akan dipekerjakan, dan karyawan yang sudah ada, agar sesuai dengan pekerjaan mereka.

4. Mendesain pekerjaan agar menarik dan menyenangkan. Selain menemukan orang yang tepat dalam suatu pekerjaan seperi dijelaskan pada nomor 3, pedoman ini menyarankan desain pekerjaan yang sesuai dengan orangnya. Kebanyakan orang tidak akan bosan, pekerjaan yang diulang-ulang tetap menyenangkan. Sayangnya, terlalu banyak pekerjaan saat ini yang membosankan dan perlu diubah atau dieliminasi sebanyak mungkin.

2.4 Komitmen Organisasi

2.4.1 Pengertian Komitmen Organisasi

Komitmen organizational (organizational commitment) adalah tingkat sampai dimana karyawan yakin dan menerima tujuan organisasional, serta berkeinginan untuk tinggal bersama organisasi tersebut. Berbagai studi penelitian menunjukkan bahwa orang-orang

yang relatif puas dengan pekerjaannya akan lebih berkomitmen terhadap organisasi. (Mathis dan Jackson, 2006, p122).

Perluasan komitmen organisasional yang logis khususnya fokus pada faktor-faktor komitmen yang kontinu, yang mengungkapkan bahwa keputusan untuk tinggal bersama atau meninggalkan perusahaan pada akhirnya akan tercermin dalam ketidakhadiran dan angka perputaran karyawan. Karyawan yang tidak puas dengan pekerjaan atau yang tidak berkomitmen terhadap organisasi memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk meninggalkan organisasi, mungkin lewat ketidakhadiran atau perputaran secara permanen. (Mathis dan Jackson, 2006, p122).

Pengertian komitmen organisasi menurut Riggio (2000, p227) “Organizational commitment is a worker’s feelings and attitude about the entire work organization,” artinya komitmen organisasi adalah semua perasaan dan sikap karyawan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan organisasi dimana mereka bekerja termasuk pada pekerjaan mereka. Komitmen organisasi menurut Robbins dan Judge (2008, p100) adalah tingkat sampai mana seseorang karyawan memihak sebuah organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Jadi, keterlibatan pekerjaan yang tinggi berarti memihak pada pekerjaan tertentu seorang individu, sementara komitmen organisasi yang tinggi berarti memihak organisasi yang merekrut individu tersebut.

Komitmen organisasi menurtu Greenberg dan Baron (2003, p124) merupakan tingkat identifikasi dan keterikatan individu terhadap organisasi yang dimasukinya, dimana karakteristik komitmen organisasional antara lain adalah: loyalitas seseorang terhadap organisasi, kemauan untuk mempergunakan usaha atas nama organisasi, kesesuaian antara tujuan seseorang dengan tujuan organisasi (goal congruence), dan keinginan untuk menjadi anggota organisasi.

Menurut Robbins, komitmen organisasi adalah suatu keadaan di mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya serta berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu. (Robbins, 2006, p92).

Komitmen organisasi paling sering didefinisikan sebagai: (1) keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu; (2) keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi; dan (3) keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi.

Dengan kata lain, ini merupakan sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan di mana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan. (Luthans, 2006, p249).

2.4.2 Dimensi Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi bersifat multidimensi, maka terdapat perkembangan dukungan untuk tiga model komponen yang diajukan oleh Meyer dan Allen. Ketiga dimensi tersebut adalah (Luthans, 2006, p249-250):

1. Komitmen afektif adalah keterikatan emosional karyawan, identifikasi, dan keterlibatan dalam organisasi.

2. Komitmen kelanjutan adalah komitmen berdasarkan kerugian yang berhubungan dengan keluarnya karyawan dari organisasi. Hal ini mungkin karena kehilangan senioritas atau promosi atau benefit.

3. Komitmen normatif adalah perasaan wajib untuk tetap berada dalam organisasi karena memang harus begitu; tindakan tersebut merupakan hal benar yang harus dilakukan.

Meyer dan Allen (1990) berpendapat bahwa setiap komponen memiliki dasar yang berbeda. Karyawan dengan komponen afektif tinggi, masih bergabung dengan organisasi karena keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi. Sementara itu karyawan dengan

komponen continuance tinggi, tetap bergabung dengan organisasi tersebut karena mereka membutuhkan organisasi. Karyawan yang memiliki komponen normatif yang tinggi, tetap menjadi anggota organisasi karena mereka harus melakukannya (Shepherd dan Mathew, 2000, p555).

Menurut Armstrong (1999, p181), ada 3 faktor yang berkaitan dengan keberadaan komitmen organisasi, yakni :

a. Karakteristik personal, mencakup didalamnya umur serta tingkat pendidikan.

b. Karakteristik pekerjaan, mencakup didalamnya adalah tantangan, kesempatan untuk berinteraksi sosial dan jumlah umpan balik yang diterima oleh individu tersebut.

c. Pengalaman kerja, mencakup didalamnya sikap terhadap organisasi, kebebasan atau independensi organisasi serta realisasi terhadap harapan-harapan didalam organisasi.

2.4.3 Peningkatan Komitmen

Berikut ini, Dessler memberikan pedoman khusus untuk mengimplementasikan sistem manajemen yang mungkin membantu memecahkan masalah dan meningkatkan komitmen organisasi pada diri karyawan (Luthans, 2006, p250):

1. Berkomitmen pada nilai utama manusia. Membuat aturan tertulis, mempekerjakan manajer yang baik dan tepat, dan mempertahankan komunikasi.

2. Memperjelas dan mengkomunikasikan misi Anda. Memperjelas misi dan ideologi; berkarisma; menggunakan praktik perekrutan berdasarkan nilai; menekankan orientasi berdasarkan nilai tesdan pelatihan; membentuk tradisi.

3. Menjamin keadilan organisasi. Memiliki prosedur penyampaian keluhan yang komprehensif; menyediakan komunikasi dua-arah yang ekstensif.

4. Menciptakan rasa komunitas. Membangun homogenitas berdasarkan nilai; keadilan; menekankan kerja sama, saling mendukung, dan kerja tim; berkumpul bersama. 5. Mendukung pengembangan karyawan. Melakukan aktualisasi; memberikan

mempromosikan dari dalam; menyediakan aktivitas perkembangan; menyediakan keamanan kepada karyawan tanpa jaminan.

2.5 Turnover Intention

Arti “intention” adalah niat atau keinginan yang timbul pada individu untuk melakukan sesuatu. Dapat didefinisikan bahwa turnover intention adalah kecenderungan atau niat karyawan untuk berhenti bekerja dari pekerjaannya secara sukarela menurut pilihannya sendiri (Zeffane, 1994). Intention merupakan suatu prediktor tunggal terbaik bagi perilaku yang akan dilakukan seseorang, maka turnover intention merupakan prediktor terbaik terhadap gejala atau perilaku turnover (Michaels dan Spector, 1982; Motowildo, 1983;Steel dan Ovalle,1984).

Menurut Mobley (1979) dalam Muchinsky (1993) tentang employee turnover, terdapat hubungan antara kepuasan dan berhenti bekerja. Hubungan itu dimulai dari adanya pikiran untuk berhenti bekerja (thinking of quitting), usaha-usaha untuk mencari pekerjaan baru, berintensi untuk berhenti bekerja atau tetap bertahan dan yang terakhir adalah memutuskan untuk berhenti bekerja. Menurut Mobley, perasaan tidak puas akan memicu rencana untuk berhenti bekerja, yang kemudian akan mengarahkan pada usaha mencari pekerjaan baru. Namun model Mobley yang membahas mengenai turnover ini harus memperhatikan setting ekonomi yang sedang terjadi. Jika perekonomian dalam kondisi baik sehingga pengangguran rendah, maka karyawan akan lebih mempermasalahkan kepuasan kerja dibanding jika perekonomian buruk dan pengangguran melimpah.

Perusahaan yang memiliki angka turnover yang tinggi mengindikasikan bahwa karyawan tidak betah bekerja di perusahaan tersebut. Jika dilihat dari segi ekonomi tentu perusahaan akan mengeluarkan cost yang cukup besar karena perusahaan sering melakukan rekruitmen yang biayanya sangat tinggi, pelatihan dan menguras tenaga serta biaya dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi suasana kerja menjadi kurang menyenangkan. Selain itu, adanya turnover menurut Feinstein & Harrah (2002) dapat menggangu proses

komunikasi, produktivitas serta menurunkan kepuasan kerja bagi karyawan yang masih bertahan

Organisasi selalu berusaha mencari cara menurunkan tingkat perputaran karyawan, terutama dysfunctional turnover yang menimbulkan berbagai potensi biaya seperti biaya pelatihan yang sudah diinvestasikan pada karyawan, tingkat kinerja yang mesti dikorbankan, serta biaya rekrutmen dan pelatihan kembali. Walaupun pada kasus tertentu perputaran kerja terutama terdiri dari karyawan dengan kinerja rendah tetapi tingkat perpindahan kerja karyawan yang terlalu tinggi mengakibatkan biaya yang ditanggung organisasi jauh lebih tinggi dibanding kesempatan memperoleh peningkatan kinerja dari karyawan baru (Hollenbeck & Williams, 1986) dalam Suwandi dan Indriartoro (1999, p6).

Berbagai studi telah menunjukkan bahwa keinginan berpindah merupakan variabel yang paling berhubungan dan lebih banyak menerangkan varians perilaku turnover. Tingkat turnover adalah kriteria yang cukup baik untuk mengukur stabilitas yang terjadi di organisasi tersebut, dan juga bisa mencerminkan kinerja dari organisasi (Muchinsky, 1993).

Karyawan dengan kepuasan kerja akan merasa senang dan bahagia dalam melakukan pekerjaannya dan tidak berusaha mengevaluasi alternatif pekerjaan lain. Sebaliknya karyawan yang merasa tidak puas dalam pekerjaannya cenderung mempunyai pikiran untuk keluar, mengevaluasi alternatif pekerjaan lain, dan berkeinginan untuk keluar karena berharap menemukan pekerjaan yang lebih memuaskan (Suwandi dan Indriartoro, 1999, p7).

2.5.1 Jenis Perputaran atau Turnover

Perputaran (turnover) atau tingkat keluar masuk karyawan merupakan proses di mana karyawan meninggalkan organisasi dan harus digantikan. Banyak organisasi menemukan bahwa perputaran merupakan masalah yang merugikan.

Jenis perputaran (Mathis dan Jackson, 2006, p125-126):

• Perputaran secara tidak sukarela

Pemecatan karena kinerja yang buruk dan pelanggaran peraturan kerja • Perputaran secara sukarela

Karyawan meninggalkan perusahaan karena keinginannya sendiri

Perputaran secara tidak sukarela dipicu oleh kebijakan organisasional, peraturan kerja, dan standar kinerja yang tidak dipenuhi oleh karyawan. Perputaran secara sukarela dapat disebabkan oleh banyak faktor, termasuk peluang karier, gaji, pengawasan, geografi, dan alasan pribadi/keluarga. Perputaran secara sukarela juga tampak meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran organisasi, mungkin sekali dikarenakan semakin besar perusahaan mempunyai lebih banyak karyawan yang mungkin keluar, semakin perusahaan tersebut bersifat impersonal, begitu pula dengan “birokrasi organisasional” yang ada dalam perusahaan tersebut.

2. Perputaran fungsional dan perputaran disfungsional • Perputaran fungsional

Karyawan yang memiliki kinerja lebih rendah atau karyawan yang mengganggu pergi • Perputaran disfungsional

Karyawan penting dan memiliki kinerja pergi pada saat yang genting

Tidak semua perputaran memberi dampak negatif bagi suatu organisasi karena kehilangan beberapa angkatan kerja sangat diinginkan, terutama apabila pekerja-pekerja yang pergi adalah mereka yang berkinerja rendah, individu yang kurang dapat diandalkan, atau mereka yang mengganggu rekan kerja. Sayangnya bagi organisasi, perputaran disfungsional terjadi ketika karyawan penting pergi, sering kali pada saat-saat genting. Sebagai contoh, seorang pemimpin proyek piranti lunak pergi di tengah-tengah proses upgrade sistem untuk menerima promosi di perusahaan lain di kota tersebut, yang menyebabkan jadwal upgrade sistem meleset dua bulan karena kesulitan mengganti pemimpin proyek.

3. Perputaran yang tidak dapat dikendalikan dan perputaran yang dapat dikendalikan • Perputaran yang tidak dapat dikendalikan

Muncul karena alasan di luar pengaruh pemberi kerja • Perputaran yang dapat dikendalikan

Muncul karena faktor yang dapat dipengaruhi oleh pemberi kerja

Banyak alasan karyawan yang berhenti tidak dapat dikendalikan oleh organisasi dan alasan-alasan tersebut meliputi:

a. Karyawan pindah dari daerah geografis,

b. Karyawan memutuskan untuk tinggal di daerah karena alasan keluarga, c. Suami atau istri dipindahkan, atau

d. Karyawan adalah mahasiswa yang baru lulus dari perguruan tinggi.

Dalam perputaran yang dapat dikendalikan, organisasi lebih mampu memelihara karyawan apabila mereka menangani persoalan karyawan yang dapat menimbulkan perputaran. Walaupun beberapa perputaran tidak dapat dihindari, banyak pemberi kerja pada zaman sekarang mengetahui bahwa mengurangi perputaran sangatlah penting. Kerugian perputaran, termasuk produktivitas organisasional yang berkurang, telah membuat para pemberi kerja mengeluarkan usaha yang sungguh-sungguh untuk memelihara karyawan. (Mathis dan Jackson, 2006, p125-126).

Dalam perputaran yang dapat dikendalikan, organisasi lebih mampu memelihara karyawan apabila mereka menangani persoalan karyawan yang dapat menimbulkan perputaran. Walaupun beberapa perputaran tidak dapat dihindari, banyak pemberi kerja pada zaman sekarang mengetahui bahwa mengurangi perputaran sangatlah penting. Kerugian perputaran, termasuk produktivitas organisasional yang berkurang, telah membuat para pemberi kerja mengeluarkan usaha yang sungguh-sungguh untuk memelihara karyawan. (Mathis dan Jackson, 2006, p125-126).

Upaya untuk mempertahakan karyawan telah menjadi persoalan utama dalam banyak organisasi karena beberapa alasan. Dengan perputaran yang lebih rendah, setiap individu yang dipelihara berarti berkurangnya satu orang yang harus direkrut, diseleksi, dan dilatih. Selain itu, kinerja organisasional dan individual ditingkatkan dengan kontinuitas karyawan yang mengetahui pekerjaan, rekan kerja, dan layanan dan produk organisasional mereka, serta pelanggan perusahaan tersebut (Mathis dan Jackson, 2006, p125-126).

Karyawan bertahan atau meninggalkan pekerjaan dan organisasi mereka karena berbagai alasan. Tentu saja, karyawan yang dipecat keluar atas keinginan perusahaan. Tetapi, persoalan yang lebih besar dalam banyak organisasi adalah mengapa karyawan berhenti secara sukarela. (Mathis dan Jackson, 2006, p127).

2.5.2 Biaya perputaran

Semakin besar perputaran yang terjadi dalam perusahaan, maka semakin besar pula biaya perputaran yang harus ditanggung perusahaan. Biaya-biaya perputaran tersebut antara lain (Mathis dan Jackson, 2006, p138):

• Biaya perekrutan: meliputi beban perekrutan dan iklan, biaya pencarian, waktu dan gaji pewawancara dan staf SDM, biaya penyerahan karyawan, biaya relokasi dan pemindahan, waktu dan gaji supervisor dan manajerial, biaya pengujian pekerjaan, waktu pengecekan referensi, beban medis sebelum pekerjaan, dan seterusnya. • Biaya pelatihan: meliputi waktu orientasi yang dibayar, waktu dan gaji staf latihan,

biaya materi pelatihan, waktu dan gaji supervisor dan manajer, waktu dana gaji rekan kerja “latihan”, dan seterusnya.

• Biaya produktivitas: meliputi produktivitas yang hilang karena waktu “pelatihan” karyawan baru, hilangnya hubungan pelanggan, tidak biasa dengan produk dan jasa organisasional, lebih banyak waktu untuk menggunakan sumber dan sistem organisasional, dan seterusnya.

• Biaya pemberhentian: meliputi waktu dan gaji staf supervisor SDM untuk mencegah pemberhentian, waktu wawancara keluar kerja, beban pengangguran, biaya hukum yang dituntut oleh karyawan yang diberhentikan, dan seterusnya.

2.5.3 Faktor yang Mempengaruhi Turnover Intention

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya turnover cukup kompleks dan saling berkaitan satu sama lain. Diantara faktor-faktor tersebut yang akan dibahas antara lain adalah usia, lama kerja, tingkat pendidikan, dan keterikatan terhadap organisasi (Novliadi, 2007, p10-12).

1. Usia.

Maier (1971) mengemukakan pekerja muda mempunyai tingkat turnover yang lebih tinggi daripada pekerja-pekerja yang lebih tua. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara usia dan turnover intention dengan arah hubungan negatif. Artinya semakin tinggi usia seseorang, semakin rendah turnover intention-nya (dalam Mobley,1986). Karyawan yang lebih muda lebih tinggi kemungkinan untuk keluar. Hal ini mungkin disebabkan pekerja yang lebih tua enggan berpindah-pindah tempat kerja karena berbagai alasan seperti tanggung jawab keluarga, mobilitas yang menurun, tidak mau repot pindah kerja dan memulai pekerjaan di tempat kerja baru, atau karena energi yang sudah berkurang, dan lebih lagi karena senioritas yang belum tentu diperoleh di tempat kerja yang baru walaupun gaji dan fasilitasnya lebih besar.

Gilmer (1966) berpendapat bahwa tingkat turnover yang cenderung lebih tinggi pada karyawan berusia muda disebabkan karena mereka masih memiliki keinginan untuk mencoba-coba pekerjaan atau organisasi kerja serta ingin mendapatkan keyakinan diri lebih besar melalui cara coba-coba tersebut.

Selain itu karyawan yang lebih muda mungkin mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk mendapat pekerjaan baru dan memiliki tanggung jawab terhadap

keluarga lebih kecil, sehingga dengan demikian lebih mempermudah mobilitas pekerjaan. Mungkin juga mereka mempunyai harapan-harapan yang kurang tepat mengenai pekerjaan yang tidak terpenuhi pada pekerjaan-pekerjaan mereka yang sebelumnya (Porter dan Steer; Wanous dan Mobley,1986).

Hal ini juga didukung oleh Cheng dan Chan (2008, p272), bahwa turnover intention lebih kuat pada karyawan dengan masa kerja yang lebih pendek, dan lebih kuat pada karyawan yang lebih muda daripada karyawan yang lebih tua.

2. Lama kerja.

U. S. Civil Service Commission (1977) menyatakan bahwa pada setiap kelompok tertentu dari orang-orang yang dipekerjakan, dua pertiga sampai tiga perempat bagian dari mereka yang keluar terjadi pada akhir tiga tahun pertama masa bakti, berdasarkan data ini lebih dari setengahnya sudah terjadi pada akhir tahun pertama (dalam Mobley,1986).

Hasil penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan adanya korelasi negatif antara masa kerja dengan turnover, yang berarti semakin lama masa kerja semakin rendah kecenderungan turnovernya (Prihastuti, 1992). Turnover lebih banyak terjadi pada karyawan dengan masa kerja lebih singkat (Parson dkk, 1985). Interaksi dengan usia, kurangnya sosialisasi awal merupakan keadaan-keadaan yang memungkinkan terjadinya turnover tersebut.

Karyawan sering pula menemukan harapan-harapan mereka terhadap pekerjaan atau perusahaan itu berbeda dengan kenyataan yang didapat. Disamping itu, umumnya pekerja-pekerja baru itu masih muda usianya, masih punya keberanian untuk berusaha mencari perusahaan dan pekerjaan yang sesuai dengan yang diharapkan. Sebaliknya pekerja-pekerja yang lebih dapat bertahan lama bekerja di suatu perusahaan, merupakan pekerja yang berhasil menyesuaikan dirinya dengan perusahaan dan pekerjaannya. Mereka juga mempunyai kebanggaan atas

senioritas mereka, karena itu mereka mempunyai rasa tanggung jawab lebih besar daripada pekerja-pekerja baru. Akibatnya secara langsung mereka enggan untuk berpindah pekerjaan atau perusahaan (Handoyo, 1987).

3. Tingkat pendidikan dan intelligensi.

Mowday dkk (1982) berpendapat bahwa tingkat pendidikan berpengaruh pada dorongan untuk melakukan turnover. Dalam hal ini Maier (1971) membahas pengaruh intelligensi terhadap turnover. Dikatakan bahwa mereka yang mempunyai tingkat intelligensi tidak terlalu tinggi akan memandang tugas-tugas yang sulit sebagai tekanan dan sumber kecemasan. Ia mudah merasa gelisah akan tanggung jawab yang diberikan padanya dan merasa tidak aman. Sebaliknya mereka yang mempunyai tingkat intelligensi yang lebih tinggi akan merasa cepat bosan dengan pekerjaan-pekerjaan yang monoton. Mereka akan lebih berani keluar dan mencari pekerjaan baru daripada mereka yang tingkat pendidikannya terbatas, karena kemampuan intelligensinya yang terbatas pula (Handoyo, 1987).

4. Keterikatan terhadap perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hom dkk (1979); Michaels dan Spector (1982); Arnold dan Fieldman (1982); Steel dan Ovalle (1984) menemukan bahwa keterikatan terhadap perusahaan mempunyai korelasi yang negatif dan signifikan terhadap intensi turnover. Berarti semakin tinggi keterikatan seseorang terhadap perusahaannya akan semakin kecil ia mempunyai intensi untuk berpindah pekerjaan dan perusahaan, dan sebaliknya.

Pekerja yang mempunyai rasa keterikatan yang kuat terhadap perusahaan tempat ia bekerja berarti mempunyai dan membentuk perasaan memiliki (sense of belonging), rasa aman, efikasi, tujuan dan arti hidup, serta gambaran diri yang positif (Mowday dkk,1982). Akibat secara langsung adalah menurunnya dorongan diri untuk berpindah pekerjaan dan perusahaan.

Menurut Zeffane (1994) ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya turnover, diantaranya adalah faktor eksternal, yakni pasar tenaga kerja, faktor institusi yakni kondisi ruang kerja, upah, keterampilan kerja, dan supervisi, karakteristik personal dari karyawan seperti intelegensi, sikap, masa lalu, jenis kelamin, minat , umur, dan lama bekerja serta reaksi individu terhadap pekerjaannya

Menurut Suhartono, keinginan pindah kerja dari perusahaan yang satu ke perusahaan yang lainnya pada umumnya banyak dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, status pernikahan, jumlah tanggungan serta masa kerja. (Suhartono, 2007, p87-89):

1. Umur

Percaya atau tidak, umur secara tidak langsung berpengaruh kepada kemungkinan pindah-pindah kerja seseorang. Seseorang yang berusia relatif muda pada umumnya mempunyai energi yang lebih banyak serta selalu berkeinginan untuk mencari tantangan yang baru. Mereka tidak segan-segan untuk berpindah pekerjaan apabila ada tawaran yang lebih menarik dan menantang. Sementara itu seseorang yang cukup umur akan berpikir seribu kali untuk berpindah kerja meskipun itu kelihatannya amat menarik perhatiannya. Di lain pihak, pada umumnya perusahaan cenderung mencari tenaga kerja yang masih muda, energik, dan lebih mudah diatur. 2. Jenis kelamin

Pada umumnya pekerja laki-laki lebih besar kecenderungannya pindah-pindah kerja jika dibandingkan wanita. Hal ini disebabkan karena laki-laki mempunyai kecenderungan memiliki tingkat kepuasan kerja yang lebih rendah dibandingkan wanita. Secara alamiah, laki-laki lebih suka berkompetisi dan tak pernah puas dengan keadaan sekitarnya walaupun hal ini tidak selalu mutlak terjadi.

Seseorang yang sudah menikah biasanya merasa lebih mantap dengan pekerjaan sekarang, hal ini karena dia melihat pekerjaan sekarang merupakan jaminan terhadap hari depan kemudian.

4. Jumlah tanggungan

Semakin banyak anak (jumlah tanggungan) maka kecenderungan mereka pindah-pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya semakin kecil, hal ini karena tingkat kepuasan kerja mereka cukup tinggi. Apalagi secara tanggung jawab, mereka menanggung jumlah yang semakin besar sehingga segala tindakan yang akan dilakukan perlu dipertimbangkan secara hati-hati. Terutama dampak yang mungkin timbul terhadap anak atau istri yang menjadi tanggung jawabnya.

5. Masa kerja

Semakin lama masa kerja seseorang disebuah perusahaan, maka semakin kecil pula kemungkinan dia untuk pindah-pindah kerja. Hal ini dimungkinkan karena orang tersebut sudah merasa cukup nyaman dengan suasana kerja yang dirasakannya, selain itu dia cukup familiar dengan orang-orang sekitar maupun alat bantu kerjanya (komputer, program, mesin-mesin, dll).

2.6 Organisasi Nirlaba

Tidak semua bisnis diciptakan untuk laba. Organisasi nirlaba (nonprofit organization) adalah organisasi yang melayani tujuan tertentu dan tidak dimaksudkan untuk mencari laba. Ketika pendapatan melampaui bebannya di periode tertentu, laba tersebut diinvestasikan kembali di organisasi tersebut. Di Amerika Serikat, suatu organisasi nirlaba tidak dikenakan pajak selama organisasi tersebut masuk kualifikasi dengan memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Internal Revenue Service. Contoh-contoh umum dari organisasi nirlaba meliputi beberapa rumah sakit, sekolah, organisasi sosial, dan gereja. (Madura, 2007, p9).

Menurut Boone dan Kurtz (2007, p7) organsisasi nirlaba (non-profit organization), yaitu organisasi serupa dunia bisnis yang memiliki tujuan utama selain mengembalikan laba

kepada para pemiliknya. Organisasi-organisasi ini memainkan peranan penting di dalam masyarakat dengan menempatkan pelayanan publik di atas laba. Organisasi nirlaba beroperasi di sektor swasta maupun publik. Organisasi nirlaba sektor swasta antara lain museum, perpustakaan, serikat-serikat dagang, organisasi amal dan keagamaan, dan sebagian besar perguruan tinggi dan universitas. Selain itu, badan-badan pemerintahan, partai-partai politik, dan serikat pekerja dapat dikategorikan pula sebagai organisasi nirlaba.

Meskipun organisasi nirlaba tidak sepenuhnya fokus pada menghasilkan laba, organisasi tersebut tetap dikelola sebagaimana bisnis dikelola. Misalnya saja, perhatikan bisnis dari rumah sakit nirlaba. Rumah sakit tersebut mengenakan biaya untuk layanannya sama seperti rumah sakit yang mencari laba. Karyawannya juga memperoleh gaji sama seperti karyawan dari rumah sakit yang mencari laba. (Madura, 2007, p9-10).

Meskipun demikian, karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utamanya adalah pada cara organisasi tersebut memperoleh sumber daya. Organisasi bisnis memperoleh sumber daya dari pemilik atau setoran pemilik, sedangkan organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan anggota atau masyarakat, baik yang mengikat maupun yang tidak mengikat. (Sulistiawan, 2007, p4).

2.7 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya pengaruh job insecurity terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasi serta dampaknya terhadap turnover intention:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Chirumbolo dan Hellgren yang berjudul “Individual and organizational consequences of job insecurity : A European study,” menunjukkan bahwa efek job insecurity terhadap turnover intention dimediasi oleh kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Di mana kepuasan kerja dan komitmen organisasi merupakan efek jangka pendek dari job insecurity dan turnover intention

merupakan efek jangka panjang dari job insecurity. (Chirumbolo, dan Hellgren, 2003).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ameen, dkk yang berjudul “An empirical investigation of antecedents and consequences of job insecurity on the turnover intentions of academic accountants,” dengan menggunakan path analysis menunjukkan bahwa turnover intention dipengaruhi oleh job insecurity, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi. (Ameen, dkk, 1995).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Widianita (2009) yang berjudul “Pengaruh Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Keinginan Berpindah Kerja Pada Rumah Sakit di Surakarta,” diketahui bahwa kepuasan kerja dan komitmen organisasi berhubungan negatif dengan keinginan berpindah kerja (Arnold dan Fieldman, 1982; Bluedorn, 1982; Hollenbeck dan Williams, 1986).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Novliadi (2007) yang berjudul “Intensi Turnover Karyawan Ditinjau dari Budaya Perusahaan dan Kepuasan Kerja,” diketahui bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap intensi turnover karyawan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2008) yang berjudul “Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Intensi Turnover Karyawan Produksi Pada PT. Riau Crumb Rubber Factory,” diketahui bahwa kepuasan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap intensi turnover karyawan.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasari (2004) yang berjudul “Pengaruh Komitmen Organisasi dan Job Insecurity Terhadap Intensi Turnover,” diketahui bahwa baik komitmen organisasi maupun job insecurity mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap intensi turnover.

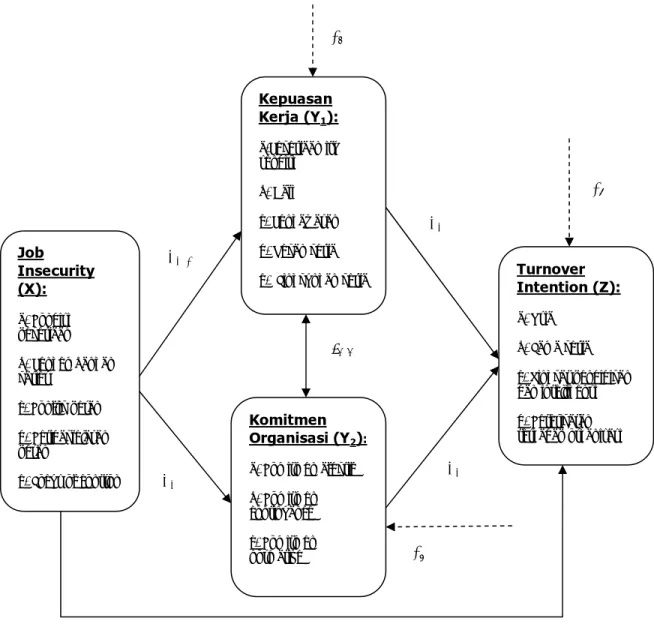

2.8 Kerangka Pemikiran

Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini:

Sumber: Penulis

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Job Insecurity (X): a. Kondisi pekerjaan b. Pengembangan karier c. Konflik peran d. Ketidakjelasan peran e. Locus of control Kepuasan Kerja (Y1): a.Pekerjaan itu sendiri b. Gaji c. Pengawasan d. Rekan kerja e. Lingkungan kerja Komitmen Organisasi (Y2): a. Komitmen afektif b. Komitmen continuance c. Komitmen normative Turnover Intention (Z): a. Usia b. Lama kerja c. Tingkat pendidikan dan intelligensi d. Keterikatan terhadap organisasi ε3 ε1 ρY1X ρY1 ε2 ry1y ρY2 ρY2 ρZX