STUDI PENDAHULUAN TENTANG DAERAH BANJIR PASANG SURUT DI MUARAREJA, TEGAL BARAT

Wahyu Budi Setyawan1 Abstrak

Persoalan banjir pasang-surut di Muarareja, Tegal Barat memiliki dimensi lingkungan fisik dan dimensi manusia. Studi ini dilakukan untuk mempelajari beberapa alternatif upaya mengatasi masalah lingkungan tersebut, dan memperkirakan dampak kenaikan muka laut global terhadap masalah tersebut. Penelitian dilakukan dengan pendekatan analisis kondisi geomorfologi pantai dan aktifitas manusia di wilayah pesisir. Pengamatan terhadap kondisi geomorfologi pantai menunjukkan bahwa kawasan yang terkena banjir pasang surut merupakan daerah lahan basah tepi pantai yang memiliki elevasi lebih rendah daripada ketinggian muka laut ketika pasang. Subsiden merupakan salah satu faktor penting yang berkaitan dengan masalah tersebut. Kondisi lahan itu memberikan gambaran bahwa kenaikan muka laut menyebabkan banjir semakin parah. karena mempertinggi kolom air genangan banjir pasang-surut, dan akan memperluas kawasan genangan. Pengamatan terhadap aktifitas penduduk yang bertempat tinggal di Muarareja memberikan isyarat tentang hubungan yang erat antara pemilihan lokasi tempat tinggal dengan kemudahan akses ke laut yang berkaitan dengan kegiatan pencaharian sebagai nelayan. Upaya mengatasi masalah banjir pasang surut itu harus memperhitungkan masalah kondisi lingkungan fisik pantai, subsiden, aktifitas penduduk setempat dan prediksi kenaikan muka laut global.

Kata kunci: banjir pasang-surut, adaptasi, lahan basah, kenaikan muka laut, subsiden, Muarareja, Tegal.

1. PENDAHULUAN

Penggenangan dataran rendah tepi pantai oleh air laut ketika air laut pasang adalah fenomena yang biasa dijumpai di kawasan tepi pantai bermorfologi rendah. Fenomena penggenangan kawasan pesisir yang berkaitan dengan terjadinya pasang-surut umum dikenal sebagai banjir pasang-surut (Marfai dan King, 2008). Banjir pasang surut bisa datang setiap hari. Hal itu ditentukan oleh tingginya air pasang yang naik dan tipe pasang surut setempat. Dengan demikian, ketinggian genangan banjir itu juga ditentukan oleh fase bulan dan posisi bulan dan matahari terhadap bumi. Banjir pasang-surut yang berkaitan dengan fenomena astronomi ini dapat diprediksi dengan mudah (Ward dan Adams, 2001).

Banjir pasang-surut adalah fenomena yang biasa dijumpai di kota-kota pesisir seperti di Portsmouth dan New Castle di Amerika Serikat (Ward dan Adams, 2001). Di Indonesia, banjir pasang-surut sering teramati terjadi di kawasan rendah kota-kota pesisir (Marfai dan King, 2008), seperti di Surabaya, Semarang, Jakarta dan Pakanbaru. Perhatian masyarakat terhadap banjir pasang surut akhir-akhir ini meningkat di Indonesia, khususnya di Semarang dan Jakarta seiring dengan makin luasnya kawasan

kota tersebut yang tergenang oleh banjir tersebut. Di Semarang fenomena banjir pasang surut ini disebut sebagai Rob (Marfai, 2003).

Banjir pasang surut tidak membahayakan jiwa manusia, melainkan hanya mengganggu kenyamanan, kelancaran aktifitas, dan merusak segala sesuatu yang digenanginya. Di Semarang, banjir pasang-surut merusak bangunan dan infrastruktur di kawasan komersil dan pemukiman (Marfai dan King, 2008).

Banjir pasang-surut di kawasan pesisir terbangun berasosiasi dengan peristiwa subsiden, seperti yang terjadi di Semarang (Marfai dan King, 2008) dan di Jakarta (Ward

et al., 2010). Kondisi tersebut juga terjadi di kawasan lingkungan delta seperti di kawasan

Delta Sungai Nil di Mesir (El-Raey et al., 1999). Subsiden adalah fenomena alam yang sulit diketahui (Cooke dan Doornkamp, 1977). Turunnya permukaan tanah yang sangat pelan dalam jangka panjang memerlukan kegiatan pengamatan perubahan permukaan tanah dalam jangka panjang. Subsiden yang terjadi di kota pesisir seperti di Jakarta dapat terjadi karena pengambilan air tanah yang berlebihan, beban bangunan gedung atau konstruksi, karena pemadatan alamiah lapisan-lapisan sedimen dan aktifitas tektonik (Abidin et al., 2001; Abidin et al., 2008; Ward et al., 2010). Asosiasi antara banjir pasang-surut dengan subsiden menyebabkan sifat kedatangannya banjir pasang-surut pun perlahan-lahan sekali dan sering tidak disadari pada awalnya. Sebagai contoh, fenomena banjir ini tidak serta merta muncul di suatu kawasan dan mengenai pemukiman manusia. Masalah banjir ini biasanya muncul jauh bertahun-tahun setelah kehadiran pemukiman manusia pertama di suatu kawasan tepi pantai. Pada mulanya, para pemukim itu tidak menyadari kalau mereka tinggal di daerah rawan subsiden. Dengan berjalannya waktu dan seiring dengan pembangunan, pemukim semakin bertambah dan bangunan fisik pun bertambah. Makin banyak bangunan berarti makin besar beban terhadap lahan yang rawan subsiden itu. Setelah daya dukung lahan itu terlampaui maka terjadilah subsiden, dan banjir pasang surut akhirnya terjadi. Karena sifat kejadiannya yang demikian itu, maka sering sekali orang terjebak dengan persoalan banjir tersebut dan sulit melepaskan diri karena berbagai pertimbangan, seperti keterbatasan biaya atau lokasi pekerjaan.

Fenomena banjir pasang surut dijumpai di Desa Muarareja, Tegal Barat. Secara geomorfologi kawasan tersebut merupakan bagian dari tubuh Delta Pemali (Gambar 1). Di daerah ini banjir melanda suatu kawasan pemukiman yang relatif sempit di tepi pantai, di sepanjang aliran sungai (Gambar 2). Makalah ini bertujuan memberikan gambaran tentang: (1) kondisi lingkungan fisik kawasan banjir pasang-surut di Muarareja, (2) penyebab terjadinya banjir pasang-surut, (3) kemungkinan yang akan terjadi di masa depan dalam kerangka kenaikan muka laut, dan (4) alternatif kemungkinan upaya mengatasi masalah tersebut.

Gambar 1. Kawasan Delta Pemali. Lokasi penelitian ditunjukkan dengan tanda panah.

2. DATA DAN METODE

Penelitian lapangan di Desa Muarareja dilaksanakan pada bulan 4 -12 Agustus 2009. Pengamatan lapangan kondisi geomorfologi dilakukan daerah pemukiman sekitar aliran Kali (sungai) Kemiri di Desa Muarareja.(Gambar 2.) Aspek yang diamati meliputi kondisi bentang alam pantai (coastal landform) dan morfologi pantai.

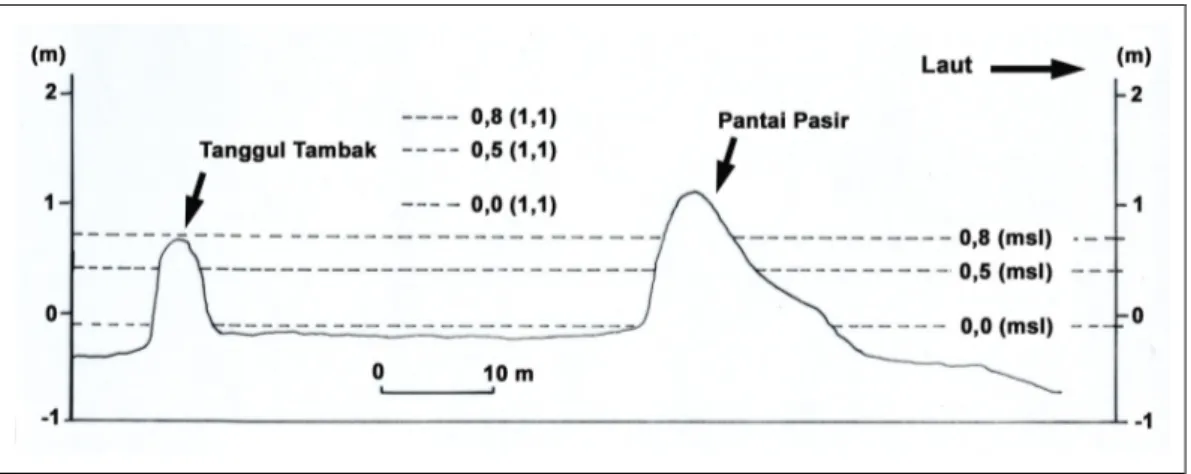

Untuk mengetahui posisi elevasi lahan terhadap ketinggian muka laut saat ini dibuat profil pantai terukur dengan metode waterpass yang dikaitkan dengan kondisi pasang surut. Pasang surut diukur dengan metode mooring tide and wave gauge di perairan dekat pantai. Selama penelitian lapangan berlangsung juga dilakukan pengamatan terhadap aktifitas penduduk setempat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah banjir pasang surut di Muarareja. Perkiraan dampak kenaikan muka laut terhadap masalah banjir pasang surut ini dilakukan dengan melakukan analisis profil pantai dan mempergunakan skenario kenaikan muka laut 0,8 m dari IPCC tahun 2001 (Folland et al., 2001), dan kenaikan 0,5 m dari IPCC tahun 2007 (Bindoff et al., 2007). Ketinggian air pasang tertinggi yang dipakai untuk analisis penggenangan 1,1 m. Angka ini adalah angka ketinggian pasang yang mungkin terjadi pada tahun 2009 menurut Tabel Pasang Surut dari Jawatan Hidro-Oseanografi TNI-AL. Peta dasar yang dipergunakan adalah Peta Rupabumi skala 1:25.000, dan penentuan posisi dilakukan dengan mempergunakan GPS Garmin 45.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Kondisi Geomorfologi

Kawasan Tegal Barat dimana Desa Muarareja berada secara geomorfologi merupakan bagian dari sayap timur Delta Kali Pemali. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa Desa Muarareja berkembang di lahan basah tepi pantai, yaitu di kedua sisi aliran Kali Kemiri (Gambar 1). Daerah tersebut secara umum merupakan daerah tambak tepi pantai. Ketika pelaksanaan pra penelitian lapangan (bulan Mei 2010), teramati banjir pasang surut terjadi di kawasan pemukiman di sisi timur Kali Kemiri (Gambar 3). Di sisi barat Kali Kemiri banjir pasang surut tidak terjadi karena ada tanggul beton sepanjang tepi pantai yang menghalangi air laut pasang masuk ke daerah pemukiman.

Gambar 3. Banjir pasang-surut di Desa Muarareja, Tegal Barat ketika air laut bergerak naik.

Lahan basah tepi pantai adalah daerah transisi antara lingkungan darat dan laut. Dari sudut pandang geomorfologi, kawasan lahan basah tepi pantai memberikan

gambaran kondisi lingkungan yang rendah dan datar, belum stabil dan berpotensi mengalami subsiden. Lahan basah tepi pantai memiliki morfologi rendah karena dari sudut pandang geomorfologi lahan ini merupakan lahan yang baru terbentuk melalui proses sedimentasi di lingkungan tepi pantai. Konsekuensi dari kondisi lahan yang baru terbentuk itu bahwa endapan sedimen yang membentuk lahan tersebut belum sempurna mengalami pemadatan, dengan demikian lahan itu berada dalam kondisi yang belum stabil dan berpotensi mengalami subsiden atau penurunan permukaan tanah. Subsiden karena konsolidasi endapan sedimen merupakan fenomena yang umum dijumpai di kawasan lahan basah (Wells, 1996; Meie and Milliman, 1996; Meckel et al., 2007; Tornqvist et al., 2008).

Terjadinya banjir pasang-surut di daerah tersebut menunjukkan bahwa elevasi lahan pemukiman di daerah tersebut berada pada posisi yang lebih rendah daripada posisi permukaan laut ketika kondisi laut pasang. Kondisi ketinggian lahan seperti itu juga terlihat pada profil pantai yang dibuat di daerah tersebut (Gambar 4). Dengan kondisi ketinggian lahan yang demikian itu, maka banjir pasang-surut melanda daerah pemukiman tersebut ketika laut pasang. Jadi, terjadinya banjir pasang surut itu merupakan konsekuensi logis dari permukaan lahan tepi pantai yang lebih rendah dari ketinggian permukaan laut ketika laut pasang.

Gambar 4. Profil kawasan pesisir Muarareja dan dua skenario kenaikan muka laut. Msl: mean sea

level (muka laut rata-rata). (1,1): angka pasang maksimum yang mungkin.

3.2. Faktor Manusia

Terjadinya banjir pasang surut di kawasan pemukiman, seperti yang terjadi di Desa Muarareja ini, tidak dapat dipisahkan dari faktor manusia. Secara alamiah, lahan basah tepi pantai memang lahan yang rendah dan labil. Dalam tahap perkembangannya, tanpa kehadiran manusia, ada bagian dari lahan basah yang merupakan lahan pasang surut. Perkembangan lebih lanjut dari lahan pasang-surut adalah dataran rendah tepi pantai. Meskipun dataran rendah tepi pantai sudah tidak lagi mengalami banjir pasang surut, tetapi kondisi lahannya masih belum stabil dan berpotensi mengalami subsiden. Dalam pemanfaatan lahan tepi pantai, manusia sering tidak memperhatikan keadaan seperti ini, dan masuk serta membangun pemukiman di lahan tepi pantai tersebut. Menurut Bouwer et al. (2009), kerentanan kota di kawasan pesisir terhadap banjir berkaitan dengan perkembangan sosial ekonomi. Bangunan fisik yang dibangun di atas

lahan pesisir seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan kegiatan ekonomi menjadi beban yang menekan permukaan lahan tepi pantai yang belum stabil. Akibatnya adalah terjadi subsiden. Seperti yang terjadi di Semarang dan Jakarta, lahan tepi pantai yang semula telah menjadi daratan mengalami penurunan permukaan tanah dan kembali menjadi lahan pasang-surut. Pemukiman penduduk dan kawasan komersil yang berada di atasnya mengalami banjir pasang surut. Keadaan seperti itulah yang diperkirakan terjadi di lokasi banjir pasang-surut Muarareja, dan diberbagai lokasi lain. Kesimpulan tentang hal ini ditarik berdasarkan asumsi bahwa ketika membangun pemukiman tentu manusia memilih lahan kering dan bukan lahan banjir pasang surut.

Kemudahan akses ke laut merupakan daya tarik munculnya pemukiman di daerah tersebut. Perkembangan itu adalah hal yang biasa ditemukan di berbagai kawasan di dunia. Menurut catatan sejarah, sejak beberapa abad yang lalu, fokus pembangunan manusia ada di kawasan pasisir. Kemudahan transportasi laut, perdagangan dan ketersediaan bahan pangan dari perairan pesisir telah mendorong munculnya pemukiman di kawasan pesisir (European Commission, 1999). Dari pengamatan di lapangan di daerah penelitian, secara garis besar dapat diketahui bahwa pemukiman yang ada di kedua sisi Kali Kemiri adalah pemukiman nelayan. Hal itu ditunjukkan oleh banyaknya perahu-perahu nelayan yang ditambat di kedua sisi sungai tersebut, yang merupakan milik penduduk setempat. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kemudahan beraktifitas sebagai nelayan merupakan faktor utama munculnya pemukiman di tepi pantai tersebut. 3.3. Kemungkinan Masa Depan

Sekarang terdapat keyakinan yang tinggi secara ilmiah bahwa muka laut akan naik dalam 100 tahun ke depan karena perubahan iklim, meskipun masih menjadi perdebatan tentang besarnya kenaikan muka laut yang akan terjadi (Wheeler, 2007; Hadley, 2009). Meskipun demikian, dipercaya bahwa kenaikan muka laut akan menambah tinggi air genangan banjir dan meningkatkan laju erosi (Kumar, 2006; Najjar

et al., 2010). Oleh karena itu, perhitungan kemungkinan kondisi banjir pasang-surut

harus dilakukan dengan memperhatikan hal tersebut. Dalam kondisi di daerah penelitian seperti sekarang ini, dimana lahan daratan lebih rendah daripada ketinggian muka laut ketika pasang, perubahan iklim global yang menyebabkan kenaikan muka laut akan menambah tinggi air genangan dan menambah luas kawasan yang akan tergenang oleh banjir pasang-surut. Gambaran situasi demikian itu, di masa depan terlihat jelas tergambar pada profil pantai (Gambar 4). Pada profil tersebut terlihat jelas bahwa pada skenario kenaikan muka laut 0,5 meter akan menambah ketinggian genangan sebesar itu pula. Demikian juga dengan skenario ketika muka laut 0,8 meter. Pada kedua skenario kenaikan muka laut itu kondisi banjir pasang surut akan bertambah parah, dalam arti ketinggian genangan banjir bertambah tinggi, dan luas daerah genangan akan bertambah luas.

Kenaikan muka laut selain menyebabkan bertambah dalam air genangan, juga meningkatkan erosi pantai. Peningkatan kedalaman air akan meningkatkan tinggi gelombang yang menyebabkan meningkatnya kekuatan gelombang yang memukul ke pantai dan mempengaruhi transportasi sedimen (Kumar, 2006). Untuk kawasan Muarareja, peningkatan kedalam air selain menambah tinggi air genangan, juga akan menyebabkan deretan groin yang ada di sepanjang pantai menjadi tidak efektif melindungi pantai. Akibatnya, kawasan ini juga mengalami bahaya erosi pantai.

Berdasarkan pemikiran bahwa banjir pasang surut di Muarareja terjadi terutama karena faktor manusia, maka kemungkinan perkembangan kawasan banjir pasang surut di Muarareja sangat erat hubungannya dengan perkembangan pemukiman. Dengan makin banyaknya bangunan yang dibangun, maka beban terhadap lahan tepi pantai akan bertambah, sehingga laju subsiden dapat pula bertambah besar. Apabila faktor pertambahan beban karena bangunan ini dipadukan dengan skenario kenaikan muka laut global, maka kedua hal itu akan saling menguatkan dalam hal perubahan pertambahan ketinggian muka laut setempat di Muarareja.

3.4. Upaya Mengatasi Masalah

Upaya teknis mengatasi masalah banjir pasang surut ini terlihat di sisi barat Kali Kemiri dalam bentuk pembuatan tanggul sepanjang tepi sungai. Ketika pengamatan lapangan dilakukan, upaya tersebut terlihat cukup efektif mencegah massa air pasang masuk ke pemukiman dari arah sungai. Tidak diperoleh gambaran tentang keefektifan upaya tersebut pada kondisi pasang di waktu lain. Sementara itu, di sisi timur kali tidak terlihat upaya teknis untuk mengatasi masalah banjir pasang surut tersebut.

Kondisi lingkungan yang berkaitan dengan peristiwa banjir pasang-surut bersifat dinamis yang terus berubah seiring dengan waktu. Perubahan tersebut berkaitan dengan perkembangan aktifitas manusia, subsiden permukaan tanah dan skenario kenaikan muka laut global. Menurut Nicholls dan Tol (2006), mengelola subsiden di dataran pesisir adalah strategi yang sangat berguna untuk mengurangi kerentanan kawasan pesisir karena kenaikan muka laut. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi masalah banjir pasang surut perlu memperhitungkan ketiga hal tersebut dan jangka waktu menyelesaikan masalah yang dikehendaki. Apakah itu penyelesaikan untuk jangka panjang atau untuk jangka pendek. Terkait dengan aktifitas penduduk sebagai nelayan, upaya menyelesaikan masalah banjir pasang surut ini juga perlu memperhitungkan hal tersebut. Perlu diperhitungkan bahwa kemudahan akses ke laut adalah hal penting, yang menjadi alasan mereka memilih bermukim di tepi pantai.

Terdapat beberapa pilihan tindakan dalam upaya mengatasi masalah banjir pasang-surut. Memperhatikan pendapat dari Hopley (1992), Leatherman (1996), Zeidler (1997), El-Raey et al. (1999), Kirshen et al. (2008), Lonsdale et al. (2008), pilihan yang mungkin dilakukan untuk menghadapi masalah banjir pasang-surut itu adalah (1) membangun tanggul di sepanjang pantai, (2) meninggikan rumah/bangunan dan jalan, (3) tidak melakukan apapun, atau (4) pindah ke lokasi lain. Dari empat alternatif pilihan penyelesaian masalah banjir pasang surut itu, tidak ada satupun pilihan yang tepat untuk semua kondisi. Pilihan untuk membangun tanggul tepi atau meninggikan bangunan dan lahan mungkin tepat untuk penyelesaian jangka pendek. Untuk jangka panjang, terkait dengan skenario kenaikan muka laut, maka meninggikan tanggul, bangunan atau jalan akan harus terus dilakukan. Pilihan ini membutuhkan biaya tinggi. Selain itu, untuk upaya ini, perlu juga diperhitungkan faktor subsiden. Pembuatan tanggul dan/atau penimbunan akan menambah beban bagi lahan, sehingga dapat mempercepat subsiden.

Memindahkan penduduk sebagi upaya untuk mengatasi masalah banjir pasang surut juga bukan pilihan yang mudah untuk dilakukan. Penduduk yang berstatus sebagai nelayan sangat memerlukan akses yang mudah dan murah ke laut. Oleh karena itu, memindahkan penduduk ke lokasi lain yang jauh dari pantai merupakan pilihan yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Sangat mungkin penduduk tidak mau dipindahkan dari lokasi pemukiman yang sekarang ke daerah lain yang jauh dari pantai, karena hal tersebut

mempersulit kehidupan mereka sebagai nelayan. Sementara itu, pilihan untuk tidak melakukan tindakan apapun juga bukan hal yang mudah. Pilihan ini berarti membiarkan banjir terus berlangsung seperti yang sekarang. Pilihan ini tepat untuk daerah kosong yang tidak terbangun (Hopley, 1992); untuk kawasan yang terbangun, pilihan ini akhirnya juga menyebabkan kerusakan pada bangunan dan infrastruktur yang tergenang (Zeidler, 1997; El-Raey et al., 1999).

Selain dari empat alternatif pilihan upaya untuk mengatasi masalah banjir pasang surut tersebut, upaya untuk mencegah makin memburuknya persoalan banjir ini di masa depan juga perlu dilakukan. Upaya itu adalah pengendalian jumlah penduduk dan bangunan di daerah banjir pasang-surut sekarang, yang hakekatnya adalah upaya pengendalian subsiden. Pengendalian penduduk dan bangunan ini tujuannya adalah untuk tidak menambah beban fisik bagi lahan di kawasan banjir tersebut. Upaya ini adalah upaya yang penting dalam mengurangi dampak negatif kenaikan muka laut (Nicholls dan Tol, 2006).

Dalam makalah ini belum dapat ditentukan pilihan yang tepat untuk menghadapi masalah banjir pasang-surut. Masih banyak data yang perlu dikumpulkan agar dapat melakukan penilaian terhadap setiap kemungkinan alternatif pilihan yang mungkin. 4. KESIMPULAN

Desa Muarareja adalah desa nelayan berada di kawasan yang secara geomorfologi merupakan kawasan lahan basah yang merupakan bagian dari Delta Pemali. Secara geologis, kawasan tersebut merupakan kawasan yang belum stabil dan masih akan terus mengalami subsiden secara alamiah karena proses pemadatan endapan sedimen. Terjadinya banjir pasang-surut di desa tersebut menunjukkan bahwa, di lokasi banjir, elevasi lahannya telah berada lebih rendah daripada ketinggian muka laut ketika laut pasang. Berkembangnya pemukiman di daerah tersebut sangat mungkin merupakan penyebab utama terjadinya banjir pasang-surut. Di masa depan, dalam kaitannya dengan kenaikan muka laut, kawasan tersebut akan mengalami banjir yang lebih parah, dan juga akan mengalami erosi. Upaya untuk mengatasi masalah banjir pasang-surut yang dilakukan harus mempertimbangkan masalah subsiden, skenario kenaikan muka laut dan aktifitas penduduk setempat yang merupakan masyarakat nelayan. Selain itu, pengendalian kegiatan pembangunan fisik sebagai upaya pengendalian subsiden perlu dilakukan sebagai bagian dari upaya mengurangi dampak banjir pasang-surut dan kenaikan muka laut di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Makalah ini merupakan sebagian dari kegiatan penelitian dalam Kegiatan Program Insentif Peneliti dan Perekayasa LIPI tahun 2009 yang dibiayai dengan dana dari hibah penelitian melalui DIPA Ditjen DIKTI Tahun Anggaran 2009 dengan Surat Perjanjian Nomor 06/SU/SP/INSF_DIKTI/2009.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, H.Z., Djaja, R., Darmawan, D., Hadi, S., Akbar, A., Rajiyowiryono, H., Sudibyo, Y., Meilano, I., Kasuma, M.A., Kahar, J. and Subarya, C., 2001. Land subsidence

of Jakarta (Indonesia) and its geodetic monitoring system, Natural Hazards 23: 365-387.

Abidin, H.Z., Andreas, H., Djaja, R., Darmawan, D. and Gamal, M., 2008. Land subsidence characteristic of Jakarta between 1997 and 2005, as estimated using GPS surveys, GPS Solut 12: 23-32. DOI 10.1007/s10291-007-0061-0.

Bindoff, N.L., J. Willebrand, V. Artale, A, Cazenave, J. Gregory, S. Gulev, K. Hanawa, C. Le Quéré, S. Levitus, Y. Nojiri, C.K. Shum, L.D. Talley and A. Unnikrishnan, 2007. Observations: Oceanic Climate Change and Sea Level. In: Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and H.L. Miller (Eds.), Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of

Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom

and New York, NY, USA.

Bower, L.M., Bubeck, P., Wagtendonk, A.J. and Aerts, J.C.J.H., 2009. Inundation scenarios for flood damage evaluation in polder areas. Natural Hazards and Earth

System Sciences 9: 1995-2007.

[www.nat-hazards-syst-sci.net/9/1995/2009/nhss-9-1995-2009.pdf]. Acessed: 7 January 2011.

Cooke, R.U. and Doornkamp, J.C., 1977. Geomorphology in Environmental

Management: an introduction. Clarendon Press, Oxford: 413 p.

El-Raey, M., Dewidar, K.R. and El-Hattab, M., 1999. Adaptation to the impact of sea level rise in Egypt, Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 4: 343-361.

European Commission, 1999. Toward a European Integrated Coastal Zone Management

(ICZM) Strategy: General Principles and Policy Options. Office for Official

Publications of the European Communities, Luxembourg: 32 pp.

Folland, C.K., T.R. Karl, J.R. Christy, R.A. Clarke, G.V. Gruza, J. Jouzel, M.E. Mann, J. Oerlemans, M.J. Salinger and S.-W. Wang, 2001: Observed Climate Variability and Change. In: Houghton, J.T.,Y. Ding, D.J. Griggs, M. Noguer,P.J. van der Linden, X. Dai, K. Maskell, and C.A. Johnson (eds.), Climate Change 2001: The

Scientific Basis. Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change . Cambridge University Press,

Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.

Hadley, D., 2009. Land use and the coastal zone, Land Use Policy 265: S198-S203. Hopley, D., 1992. Global change and the coastline: assessment and mitigation planning,

Journal of Southeast Asian Earth Sciences 7(1): 5-15.

Kirshen, P., Knee, K. and Ruth, M., 2008. Climate change and coastal flooding in Metro Boston: impact and adaptation strategies, Climatic Change 90: 453-473.

Kumar, P.K.D., 2006. Potential vulnerability implication of sea level rise for the coastal zones of Cochin, Southwest Coast of India, Environmental Monitoring and

Assessment 123: 333-344.

Leatherman, S.P., 1996. Shoreline stabilization approaches in response to sea level rise: U.S. experience and implications for Pacific islands and Asian nations. Water,

Air, and Soil Pollution 92: 149-157.

Lonsdale, K.G., Downing, T.E., Nicholls, R.J., Parker, D., Vafeidis, A.T., Dawson, R. and Hall, J., 2008. Plausible responses to the threat of rapid sea-level rise in the Thames Estuary, Climatic Change 91: 145-169.

Marfai, M.A., 2003. GIS Modelling of River and Tidal Flood Hazard in a Waterfront

International Institute for Geo-Information Sciences and Earth Observation, ITC, Enschede, The Netherland: 111 pp.

Marfai, M.A. and King, L., 2008. Tidal inundation under enhanced land subsidence in Semarang, Central Java Indonesia. Natural Hazards 44: 93-109. DOI 10.1007/s11069-007-9144-z.

Meckel, T.A., Brink, U.S.T. and Williams, S.J., 2007. Sediment compaction rates and subsidence in deltaic plains: numerical constrains and stratigraphic influences.

Basin Research 19(1): 19-31. DOI 10.1111/j.1365-2117.2006.00310.x.

Meie, R. and Milliman, J.D., 1996. Effect of sea-level rise and human activity on the Yangtze Delta, China. In: J.D. Milliman and B.U. Haq, Sea-Level Rise and

Coastal Subsidence: causes, consequences and strategies, Kluwer Academic

Publisher, the Netherlands: 205-214.

Najjar, R.G., Pyke, C.R., Adams, M.B., Breitburg, D., Hershner, C., Kemp, M., Howarth, R., Mulholland, M.R., Paolisso, M., Secor, D., Sellner, K., Wardrop, D. and Wood, R., 2010.Potential climate-change impacts on Chesapeake Bay. Estuarine,

Coastal and Shelf Science 86: 1-20.

Nicholls, R.J. and Tol, R.S.J., 2006. Impact and responses to sea-level rise: a global analysis of the SRES scenarios over the twenty-first century, Philosophical

Transaction of the Royal Society A 364: 1073-1095.

Tornqvist, T.E., Wallace, D.J., Storms, J.E.A., Wallinga, J., Dam, R.L.van, Blaauw, M., Derksen, M.S., Klerks, C.J.W., Meijneken, C. and Snijders, E.M.A., 2008. Mississippi Delta subsidence primarily caused by compaction of Holocene strata.

Nature Geosciene 1: 173-176. DOI 10.1038/ngeo129.

Ward, L.G. and Adams, J.R., 2001. A Preliminary Assessment of Tidal Flooding along

the New Hampshire Coast: Past, Present and Future. A Final Report submitted to

The New Hampshire Office of Emergency Management and the Office of State Planning Coastal Program. [des.nh.gov/organization/divisions/water/wmb/ coastal/restoration/projects/documents/sea_level_rise_report.pdf]. Acessed: 06 January 2011.

Ward, P.J., Marfai, M.A., Yulianto, F., Hizbaron, D.R. and Aerts, J.C.J.H., 2010. Coastal inundation and damage exposure estimaion: a case study for Jakarta. Natural

Hazards. DOI 10.1007/s11069-010-9599-1.

Wells, J.T., 1996. Subsidence, sea-level rise and wetland loss in the Lower Mississppi River Delta. In: J.D. Milliman and B.U. Haq, Sea-Level Rise and Coastal

Subsidence: causes, consequences and strategies, Kluwer Academic Publisher,

the Netherlands: 281-311.

Wheeler, D., 2007. The IPCC debate on sea-level rise: critical stakes for poor countries. Center for Global Development. [http://blogs.cgdev.org/globaldevelopment/ 2007/02/the-ipcc-debate-on-seea-level-r.php]. Acessed 11 April 2010.

Zeidler, R.B., 1997. Climate change vulnerability and response strategies for the coastal zone of Poland, Climatic Change 36: 151-173.