BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Kompetensi

Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menghadapi situasi dan keadaan di dalam pekerjaannya. Kompetensi seseorang dapat dilihat dari tingkat kreativitas yang dimilikinya serta inovasi-inovasi yang diciptakan dan kemampuannya dalam menyelesaikan suatu masalah.

Catano (1998) menjelaskan pengertian kompetensi dari berbagai sumber. Beberapa diantaranya adalah:

1. Kompetensi adalah kombinasi dari motif, sifat, keterampilan, aspek citra diri seseorang atau peran sosial, atau suatu bagian dari pengetahuan yang relevan. Dengan kata lain, kompetensi adalah setiap karakteristik individu yang mungkin terkait dengan kesuksesan kinerja (Boyatzis, 1982, dalam Catano, 1998).

2. Pola karakteristik dan terukur pengetahuan, keterampilan, perilaku, keyakinan, nilai-nilai, sifat dan motif yang mendasari, dan kemampuan kerja yang cepat dalam mengaplikasikan pekerjaan (Linkage, Inc., 1996: 5, dalam Catano, 1998).

3. Keterampilan dan sifat-sifat yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menjadi efektif dalam pekerjaan (Manisfield, 1996, dalam Catano, 1998).

4. Keterampilan, pengetahuan, kemampuan dan perilaku yang diperlukan untuk terlaksananya tugas pekerjaan (Mirabile, 1995: 13, dalam Catano, 1998).

5. Perilaku yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dasar dan untuk meningkatkan prestasi kerja lebih tinggi (Miyawaki, 1996, dalam Catano, 1998). 6. Kompetensi adalah karakteristik yang mendasari individu yang kausal berkaitan

dengan kinerja yang efektif dan/atau superior kriteria direferensikan dalam pekerjaan atau situasi (Spencer & Spencer, 1993).

Definisi lain menyatakan kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang menjadi karakteristik dari performance yang berhasil dalam konteks yang spesifik (Cracklin & Carroll, 1998). Kompetensi merupakan aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan dia untuk mencapai kinerja yang superior (LOMA’s Dictionary, 1998).

Dari definisi-definisi tersebut di atas, terdapat tiga hal pokok yang tercakup dalam pengertian kompetensi, yaitu:

a. Kompetensi merupakan gabungan berbagai karakteristik individu. Kompetensi tidak terdiri dari satu karakteristik saja. Kompetensi merupakan gabungan dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakteristik dasar lainnya dari individu. b. Kompetensi selalu berkaitan dengan kinerja/perilaku. Kompetensi tampil dalam

bentuk kinerja/perilaku yang dapat diobservasi dan diukur (measurable). Jika potensi yang belum ditampilkan dalam bentuk perilaku yang dapat observasi/ diukur tidak dapat dikategorikan sebagai kompetensi.

c. Kompetensi merupakan kriteria yang mampu membedakan mereka yang memiliki kinerja yang unggul dan yang rata-rata.Kompetensi bukan sekedar aspek-aspek yang menjadi prasyarat suatu jabatan, tetapi merupakan aspek-aspek yang

menentukan optimalitas keberhasilan kinerja. Hanya karakteristik-karakteristik yang mendasari kinerja yang berhasil/efektif yang dapat dikategorikan sebagai kompetensi. Demikian karakteristik yang mendasari kinerja yang tidak efektif juga tidak dapat dikategorikan kedalam kompetensi.

Oleh karena itu tidak semua aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja itu merupakan kompetensi. Kompetensi hanya merupakan aspek-aspek pribadi (sikap, keterampilan, motif, dan karakteristik lainnya) yang dapat diukur dan esensial untuk pencapaian kinerja yang berhasil. Kompetensi menghasilkan perilaku-perilaku kritikal dalam pekerjaan yang membedakan mereka yang menampilkan kinerja yang superior dan yang tidak.

Solusi kreatif sering merupakan respon langsung terhadap berbagai persoalan yang ada. Individu-individu yang kreatif mampu memberikan respon terhadap segala permasalahan. Seorang yang kompeten mampu menyelesaikan masalah lebih baik dibandingkan yang lainnya. Individu-individu seperti ini menikmati tantangan dan cenderung untuk memandang permasalahan sebagai sebuah alat untuk mencapai tujuan.

Kemampuan dalam menyelesaikan masalah dan menemukan solusi yang bagus tidaklah cukup. Dalam sebuah organisasi, sebuah solusi harus diperkenalkan dan diterima oleh orang-orang yang bertanggung jawab terhadap hasilnya. Organisasi itu harus terbuka terhadap ide-ide baru dan perubahan radikal yang mungkin terjadi. Tingkat komitmen yang dibuat, motivasi dalam diri orang yang terlibat dalam

pencarian solusi, dan tingkat kepuasan yang diharapkan dari solusi yang dihasilkan sering menentukan tingkat kesuksesannya.

Inovasi menjadi sebuah kata kunci dalam dunia kompetitif seperti sekarang ini. Kemampuan dalam menciptakan dan membuat suatu inovasi mempakan salah satu kemampuan seseorang dalam mengimplementasikan impian dan meyakinkan ide-ide yang ada pada diri mereka terhadap orang lain.

Kompetensi terkait dengan segala yang diketahui manusia tentang dirinya maupun lingkungannya. Hal ini diperoleh manusia melalui panca indra melalui rangkaian-rangkaian pengalaman manusia itu sendiri. Asumantri (1990: 104) berpendapat bahwa kompetensi merupakan khasanah kekayaan mental yang secara langsung atau tidak langsung dapat memperkaya kehidupan manusia. Dengan kompetensi manusia dapat memecahkan berbagai macam permasalahan yang dihadapinya sehingga kompetensi itu memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Hal ini relevan dengan pendapat pakar di atas yang mengatakan bahwa kompetensi sangat penting dalam kehidupan manusia karena kompetensi pada hakikatnya merupakan produk kegiatan berpikir, artinya kompetensi yang diwujudkan dalam pikiran manusia merupakan hasil kegiatan berpikir, tentang informasi yang diterima (Asumantri, 1990: 105).

Kompetensi adalah sumber perubahan yang memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan perubahan sosial kemasyarakatan. Jika kondisi sosial kemasyarakatan berubah, maka kompetensi juga akan mengalami perubahan; demikian juga

sebaliknya, jika kompetensi masyarakat meningkat, maka akan berdampak terhadap perubahan kondisi sosial masyarakat (Ornstein & Hunkins, 1988: 125).

Kompetensi dapat diperoleh melalui belajar. Kegiatan belajar memungkinkan individu memperoleh berbagai kognisi atau pengertian, kecakapan, keterampilan, serta sikap dan perilaku. Bagi masyarakat, belajar memainkan peranan penting, terutama dalam meneruskan kompetensi dan kebudayaan pada generasi penerus.

Lingkungan dapat menjadi sumber kompetensi yang sangat luas bagi individu selama individu tersebut mau memanfaatkan energi pikirannya terhadap hal-hal yang ditemui di lingkungan. Dengan demikian pada dasarnya kompetensi itu muncul dan berkembang melalui proses belajar (learning process) dan melibatkan tiga domain yaitu: domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotor. Kompetensi itu sendiri termasuk dalam domain kognitif (Bloom, 2003: 18). Kognitif, menurut Nasser, dapat diartikan sebagai proses melalui mana informasi yang berasal dari indera manusia ditransformasikan, direduksi, dielaborasi, dikembangkan dan digunakan. Informasi dalam hal ini berarti masukan sensoris (sensory input) yang berasal dari lingkungan yang menginformasikan tentang hal-hal yang sedang terjadi padaIndividu (Morgan, 1986: 184).

Bloom mengemukakan bahwa kompetensi sebagai hasil belajar termasuk ke dalam arah kognitif yang aspeknya terdiri dari:

1) Pengertian, dapat diartikan sebagai kegiatan mengingat: a. Fakta-fakta dan istilah-istilah,

c. Melakukan abstraksi melalui pembuatan prinsip-prinsip, generalisasi, teori, dan struktur.

2) Pemahaman, didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengerti lebih dalam mengenai materi yang telah dipelajari melalui kegiatan:

a. Menterjemahkan, b. Menafsirkan,

c. Mengekstrapolasi informasi.

3) Penerapan, merupakan kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari dalam situasi tertentu.

4) Analisis, didefinisikan sebagai kemampuan merinci materi yang ada ke dalam bagian-bagian dan membedakan:

a. Elemen-elemennya,

b. Hubungan-hubungannya, dan c. Prinsip-prinsip organisasinya.

5) Sintesis, didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggabungkan beberapa bagian menjadi satu kesatuan yang baru dalam bentuk:

a. Komunikasi yang unik, b. Rencana operasi, dan

c. Seperangkat hubungan-hubungan yang abstrak.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kompetensi adalah suatu kemampuan yang berhubungan dengan kegiatan mental, kegiatan berpikir dan

sumber perubahan yang dilaksanakan dalam pemecahan masalah, perubahan sosial dan penggerak untuk berbuat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kerja.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa model kompetensi merupakan alat yang digunakan sebagai panduan oleh organisasi yang menggunakan pendekatan kompetensi dalam manajemen SDM-nya. Di mana, model kompetensi itu berisi deskripsi kompetensi-kompetensi yang diperlukan dalam tiap-tiap jabatan di dalam organisasi tersebut. Model kompetensi yang disusun dapat digunakan sebagai dasar dari perencanaan sumber daya manusia, di mana organisasi dapat mendefinisikan dan mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku-perilaku yang penting.

2.1.1.1. Pengetahuan

Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang karyawan karena dengan demikian karyawan akan mempunyai semakin banyak pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, selain itu akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks (Meinhard et.al, 1987 dalam Harhinto, 2004: 35). Untuk melakukan tugasnya, karyawan memerlukan pengetahuan (umum dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang akuntansi dan sistem akuntansi. Secara umum ada lima jenis pengetahuan yang harus dimiliki karyawan bagian keuangan yaitu 11 (1). pengetahuan umum, (2). area fungsional, (3). isu akuntansi, (4). industri khusus, dan (5). pengetahuan bisnis umum serta penyelesaian masalah.

2.1.1.2. Pengalaman

Menurut Mathis (2002), pengalaman merupakan akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui berhadapan dan berinteraksi secara berulang-ulang dengan sesama benda alam, keadaan, gagasan, dan penginderaan.

2.1.2. Pengertian Sistem Akuntansi Instansi

Sistem akuntansi keuangan instansi dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan yang ada dalam sistem akuntansi. Tahapan tersebut adalah:

1. Dokumentasi transaksi keuangan dalam bukti dan melakukan analisis transaksi keuangan tersebut,

2. Pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal,

3. Meringkas (memposting) transaksi keuangan yang telah dijurnal dalam Buku Besar,

4. Menentukan saldo buku besar di akhir periode dan memindahkan saldo-saldo buku besar dalam neraca saldo-saldo,

5. Melakukan penyesuaian buku besar pada informasi yang paling up to date, 6. Menentukan saldo besar besar setelah disesuaikan,

7. Menyusun laporan keuangan, 8. Menutup buku besar,

9. Menentukan saldo buku besar dan menuangkan dalam Neraca Saldo Setelah Tutup Buku.

Sistem akuntansi instansi merupakan prosedur akuntansi yang dilaksanakan sebagai Pertanggungjawaban Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Dasar hukum sistem akuntansi instansi tersebut adalah:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

5. Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

6. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

7. Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

8. Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.

9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 01/PB/2005 tentang Jurnal Standar.

10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Nergara/Lembaga.

Dalam sistem akuntansi instansi ada empat unit Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yaitu: 1. KPA-Kantor Pusat (KP). 2. KPA-Kantor Daerah (KD). 3. KPA-Dekonsentrasi (DK). 4. KPA-Tugas Pembantuan (TP) .

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja. Kegiatan dalam SAK UAKPA adalah:

1. Merekam dok sumber: DIPA/SPM/SP2D/dll. 2. Mencetak Register Transaksi Harian.

3. Terima ADK BMN dari SAKPB dan posting data transaksi yang valid. 4. Cetak dan verifikasi buku besar.

5. Cetak LRA, kirim bersama ADK ke KPPN.

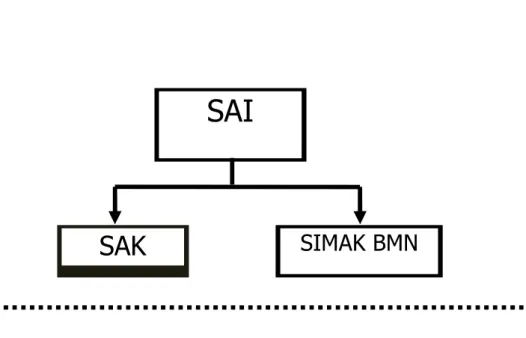

6. Rekonsiliasi dengan KPPN, buat BAR, perbaiki laporan bila perlu. 7. Cetak Neraca dan LRA, kirim bersama ADK ke UAPPA-W/UAPPA-E1. 8. Rekam dok Piutang, Persediaan, dan Konstruksi dalam Pengerjaan. 9. Menyusun CaLK dan SOR kirim bersama LK ke UAPPA-W/UAPPA-E1. Kerangka sistem akuntansi isntansi dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1. Kerangka SAI

2.1.3. Peran dan Tujuan Laporan Keuangan Kementerian/Kelembagaan

Laporan Keuangan negara adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan Keuangan Kementerian/Kelembagaan yang merupakan bagian dari laporan keuangan negara penyusunannya harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Nergara/Lembaga. Laporan Keuangan Kementerian/Kelembagaan yang dihasilkan dari masing-masing unit kerja yang terdiri dari: Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon 1 (UAPPA-E1), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).

SAI

SAK

SIMAK BMN

SATUAN KERJA SATKER

PENGGUNA BAPP

SATKER PERANGKAT DAERAH

Laporan Keuangan Kementerian/Kelembagaan suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas kementerian/kelembagaan yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah yang memerlukannya. Laporan keuangan kementerian/kelembagaan tersebut harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dengan demikian yang dimaksud dengan laporan keuangan kementerian/ kelembagaan adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu kementerian/kelembagaan yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya. Laporan keuangan kementerian/kelembagaan tersebut harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Yang dimaksud dengan transaksi ekonomi adalah aktivitas yang berhubungan dengan uang sedangkan yang dimaksud dengan pengukuran transaksi ekonomi yaitu dengan menggunakan satuan uang.

Laporan keuangan kementerian/kelembagaan yang merupakan gabungan dari laporan keuangan organisasi yang di bawah kementerian/kelembagaan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas kementerian/kelembagaan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan kementerian/kelembagaan digunakan untuk

membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas kementerian/kelembagaan.

Laporan keuangan kementerian/kelembagaan bermanfaat dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi sosial maupun politik, karena laporan keuangan kementerian/kelembagaan memberi informasi berikut ini:

a. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan

anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

c. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.

d. Cara entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

e. Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pajak dan pinjaman.

f. Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna

dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan laporan keuangan kementerian/kelembagaan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

a. Aset. b. Kewajiban. c. Ekuitas Dana. d. Pendapatan. e. Belanja. f. Transfer, dan g. Pembiayaan.

Pembuatan Laporan Keuangan dilakukan oleh masing-masing instansi pemerintah. Selanjutnya laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menjadi Laporan Keuangan Kementerian/Kelembagaan. Laporan Keuangan Kementerian/Kelembagaan terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran. 2) Neraca.

Setiap satuan kerja mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan

dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sepanjang pengetahuan penulis tinjauan penelitian yang berhubungan dengan pengaruh kompetensi, sistem akuntansi instansi terhadap pertanggungjawaban laporan keuangan saat penelitian ini dilaksanakan belum ada. Oleh karena itu penulis kemukakan dua hasil penelitian yang relevan.

1. Fariziah Choirunisah (2008). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan yang Dihasilkan Sistem Akuntansi Instansi (Studi Kasus KPPN Malang). Penelitian yang berhubungan dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan yang Dihasilkan Sistem Akuntansi Instansi masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, maka isu sentral dari penelitian ini adalah: (1) Peneliti ingin membuktikan secara empiris indikator apa saja yang membentuk

faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan satuan kerja di wilayah kerja KPPN Malang. (2) Peneliti juga ingin membuktikan faktor-faktor

apa saja yang berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan satuan kerja di wilayah kerja KPPN Malang. Kesimpulan penelitian ini bahwa kemampuan sumber daya manusia, dukungan pimpinan dan alat, fasilitas, organisasi tim, dan sistem pengendalian merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan SAI pada satuan kerja di wilayah kerja KPPN Malang. Faktor yang mempengaruhi secara

signifikan terhadap relevansi informasi sebagai indikator kualitas informasi adalah faktor kemampuan sumber manusia dan pengorganisasian tim SAI.

Tabel 2.1. Daftar Tinjauan Peneliti Terdahulu

Nama Judul Penelitian

Variabel Hasil Penelitian

Fariziah Choiru-nisah (2008) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan yang Dihasilkan Sistem Akuntansi Instansi (Studi Kasus KPPN Malang) Kualitas Informasi Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Instansi

Hasil penelitian ini bahwa kemampuan sumber daya manusia, dukungan pimpinan dan alat, fasilitas, organisasi tim, dan sistem pengendalian merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan yang

dihasilkan SAI pada satuan kerja di wilayah kerja KPPN Malang.

Faktor yang mempengaruhi secara signifikan terhadap relevansi informasi sebagai indikator kualitas informasi adalah faktor kemampuan sumber daya manusia dan pengorganisasian tim SAI.