8

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Biomekanika Kerja

Pada subbab ini berisi mengenai definisi biomekanika kerja menurut beberapa ahli, biomekanika kerja dan disiplin ilmu lainnya, manfaat disiplin ilmu biomekanika kerja dan alat ukur dalam biomekanika kerja.

2.1.1 Definisi Biomekanika Kerja Menurut Beberapa Ahli

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan kemampuan fisik seseorang. Jenis-jenis pekerjaan tersebut diantaranya berupa aktivitas-aktivitas mengangkat, mendorong, menarik dan sebagainya. Pada aktivitas-aktivitas tersebut banyak memerlukan gerak mekanik tubuh. Oleh sebab itu, aktivitas-aktivitas tersebut erat kaitannya dengan ilmu biomekanika kerja.

Banyak para ahli telah mendefinisikan pemahaman mengenai biomekanika kerja. Berikut ini merupakan definisi biomekanika kerja menurut beberapa ahli.

1. Menurut Kroemer dkk (2001, hal 51)

“Biomekanik merupakan disiplin ilmu yang terkait dengan karakteristik

mekanika tubuh”.

2. Menurut Chaffin & Andersson (1991, hal 2)

“Biomekanik kerja merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang

interaksi fisik pekerja dengan peralatan, mesin maupun material dimana disiplin ilmu ini bertujuan untuk meningkatkan performasi pekerja dengan cara meminimalkan resiko keluhan kerangka otot (musculoskeletal disorder)”.

3. Menurut Wickens dkk (2004, hal 270)

“Biomekanika kerja fokus mempelajari dan menganalisis performasi pekerja

dan permasalahan-permasalahan terkait dengan keluhan kerangka otot (musculoskeletal disorder) dalam jenis-jenis pekerjaan berupa penanganan manual material (manual material handling) dan melengkapi analisis ergonomi terkait pekerjaan fisik”.

2.1.2 Biomekanika Kerja dan Disiplin Ilmu Lainnya

Menurut Wicken dkk. (2004), Biomekanika Kerja mengintegrasikan disiplin ilmu fisika, biologi dan keteknikan. Sedangkan Chaffin & Andersson (1991) mendeskripsikan enam area metodologi Biomekanika kerja yaitu metode kinesiologi (kinesiological methods), metode model biomekanik (biomechanical

modelling methods), metode anthropometri (anthropometric methods), metode

evaluasi kapasitas kerja mekanik (mechanical work capacity evaluation methods), metode bioinstrumen (bioinstrumentation methods) dan metode klasifikasi dan prediksi waktu (classification and time prediction methods).

Gambar 2.1 Enam Area Metodologi Biomekanika Kerja (Sumber : Chaffin & Andersson, 1991, hal 5) 2.1.3 Manfaat Disiplin Ilmu Biomekanika Kerja

Menurut Chaffin & Andersson (1991), disiplin ilmu biomekanika kerja digunakan untuk hal-hal berikut, diantaranya yaitu :

1) Mengevaluasi tingkatan kemampuan pekerja terhadap kebutuhan fisik pekerjaan.

2) Simulasi alternatif metode kerja dan menentukan penurunan kebutuhan fisik pekerjaan terhadap jenis pekerjaan baru yang sedang di analisis.

Klasifikasi dan Prediksi Waktu (Classification and Time Prediction) Metode Bioinstrumen (Bioinstrument ation Methods) Evaluasi Kapasitas Kerja Mekanik (Mechanical Work Capacity) Evaluation) Metode Anthropometri (Anthropometri c Methods) Metode Model Biomekanik (Biomechanica l Modelling Methods) Metode Kinesiologi (Kinesiological Methods) Biomekanika Kerja

3) Sebagai acuan dalam proses seleksi pekerja dan prosedur penempatan.

Selain itu, secara teknis disiplin ilmu biomekanika kerja juga dapat digunakan sebagai pedoman perancangan untuk beberapa hal yaitu (Chaffin & Andersson, 1991) :

1. Perancangan peralatan (seperti jenis-jenis peralatan yang dioperasikan dengan menggunakan tangan).

2. Perancangan layout kendali mesin dan stasiun kerja. 3. Perancangan tempat duduk kerja.

4. Acuan batas kemampuan pada aktivitas penanganan material (material

handling).

5. Kriteria seleksi pekerja dan pelatihan. 2.1.4 Alat Ukur Dalam Biomekanika Kerja

Beberapa alat ukur pada pengumpulan data dengan cara pengukuran secara objektif yaitu pengukuran secara langsung kepada partisipan. Contoh pengukuran jenis ini diantaranya yaitu pengukuran tingkat kekuatan seseorang, pengukuran dengan menggunakan alat Electromyography (EMG) dan sebagainya. Namun, ada pula alat ukur dimana pengumpulan data dilakukan berdasarkan penilaian subjektif peneliti. Pada kondisi tersebut, peneliti akan melakukan observasi dan pengamatan mendalam terhadap permasalahan yang ada kemudian memberikan penilaiannya. Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data berdasarkan penilaian subjektif ini, biasanya dilakukan dengan cara menggunakan alat ukur yang berupa kuesioner. Terdapat banyak alat ukur dengan bentuk demikian. Alat ukur tersebut diantaranya yaitu Rapid Upper Limb Assessment (RULA), Quick

Exposure Checklist (QEC), Rapid Entire Body Assessment (REBA), Job Strain Index (JSI) dan sebagainya.

2.2 Rapid Upper Limb Assessment (RULA)

Rapid Upper Limb Assessment (RULA) merupakan suatu metode penelitian untuk

menginvestigasi gangguan pada anggota badan bagian atas. Metode ini dirancang oleh Lynn McAtamney dan Nigel Corlett (1993) yang menyediakan sebuah perhitungan tingkatan beban musculoskeletal di dalam sebuah pekerjaan yang memiliki resiko pada bagian tubuh dari perut hingga leher atau anggota badan bagian atas.

Metode ini tidak membutuhkan peralatan spesial dalam penetapan penilaian postur leher, punggung dan lengan atas. Setiap pergerakan diberi skor yang telah ditetapkan. RULA dikembangkan sebagai suatu metode untuk mendeteksi postur kerja yang merupakan faktor resiko. Metode didesain untuk menilai para pekerja dan mengetahui beban musculoskeletal yang kemungkinan menimbulkan gangguan pada anggota badan atas.

Metode ini menggunakan diagram dari postur tubuh dan tiga tabel skor dalam menetapkan evaluasi faktor resiko. Faktor resiko yang telah diinvestigasi dijelaskan oleh McPhee sebagai faktor beban eksternal yaitu :

1. Jumlah pergerakan. 2. Kerja otot statik. 3. Tenaga/kekuatan.

4. Penentuan postur kerja oleh peralatan. 5. Waktu kerja tanpa istirahat.

Dalam usaha untuk penilaian 4 faktor beban eksternal (jumlah gerakan, kerja otot statis, tenaga/kekuatan dan postur), RULA dikembangkan untuk (McAtamney dan Corlett, 1993) :

1. Memberikan sebuah metode penyaringan suatu populasi kerja dengan cepat, yang berhubungan dengan kerja yang beresiko yang menyebabkan gangguan pada anggota badan bagian atas.

2. Mengidentifikasi usaha otot yang berhubungan dengan postur kerja, penggunaan tenaga dan kerja yang berulang-ulang yang dapat menimbulkan kelelahan otot.

3. Memberikan hasil yang dapat digabungkan dengan sebuah metode penilaian ergonomi yaitu epidomiologi, fisik, mental, lingkungan dan faktor organisasi. Pengembangan dari RULA terdiri atas tiga tahapan, yaitu :

1. Mengidentifikasi postur kerja. 2. Sistem pemberian skor.

3. Skala level tindakan yang menyediakan sebuah pedoman pada tingkat resiko yang ada dan dibutuhkan untuk mendorong penilaian yang melebihi detail berkaitan dengan analisis yang didapat.

Ada empat hal yang menjadi aplikasi utama dari RULA, yaitu untuk :

1. Mengukur resiko musculoskeletal, biasanya sebagai bagian dari perbaikan yang lebih luas dari ergonomi.

2. Membandingkan beban musculoskeletal antara rancangan stasiun kerja yang sekarang dengan yang telah dimodifikasi.

3. Mengevaluasi keluaran misalnya produktivitas atau kesesuaian penggunaan peralatan.

4. Melatih pekerja tentang beban musculoskeletal yang diakibatkan perbedaan postur kerja.

Dalam mempermudah penilaian postur tubuh, maka tubuh dibagi atas 2 segmen grup yaitu grup A dan grup B.

A. Penilaian Postur Tubuh Grup A

Postur tubuh grup A terdiri atas lengan atas (upper arm), lengan bawah (lower

arm), pergelangan tangan (wrist) dan putaran pergelangan tangan (wrist twist).

a. Lengan Atas (Upper Arm)

Penilaian terhadap lengan atas (upper arm) adalah penilaian yang dilakukan terhadap sudut yang dibentuk lengan atas pada saat melakukan aktivitas kerja. Sudut yang dibentuk oleh lengan atas diukur menurut posisi batang tubuh. Adapun postur lengan atas (upper arm) dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2 Postur Tubuh Bagian Lengan Atas (Upper Arm) (sumber : www.rula.co.uk)

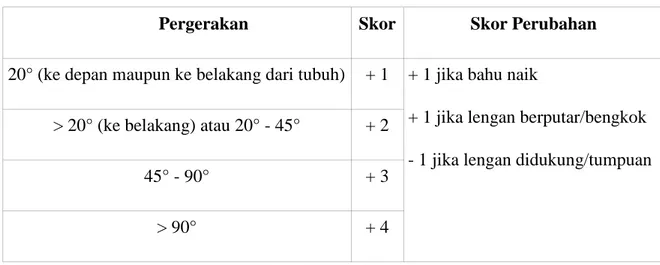

Skor penilaian untuk postur tubuh bagian lengan atas (upper arm) dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Skor Bagian Lengan Atas (Upper Arm)

Pergerakan Skor Skor Perubahan

20° (ke depan maupun ke belakang dari tubuh) + 1 + 1 jika bahu naik

+ 1 jika lengan berputar/bengkok - 1 jika lengan didukung/tumpuan > 20° (ke belakang) atau 20° - 45° + 2

45° - 90° + 3

> 90° + 4

(Sumber : McAtamney, L & Corlett, E.N., 1993, RULA) b. Lengan Bawah (Lower Arm)

Penilaian terhadap lengan bawah (lower arm) adalah penilaian yang dilakukan terhadap sudut yang dibentuk lengan bawah pada saat melakukan aktivitas kerja. Sudut yang dibentuk oleh lengan bawah diukur menurut posisi batang tubuh. Adapun postur lengan bawah (lower arm) dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3 Postur Tubuh Bagian Lengan Bawah (Lower Arm) (Sumber : www.rula.co.uk)

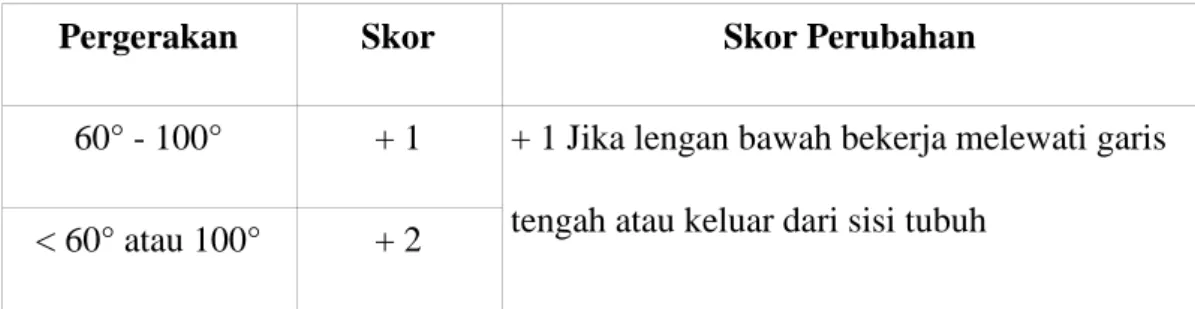

Skor penilaian untuk postur tubuh bagian lengan bawah (lower arm) dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Skor Bagian Lengan Bawah (Lower Arm)

Pergerakan Skor Skor Perubahan

60° - 100° + 1 + 1 Jika lengan bawah bekerja melewati garis tengah atau keluar dari sisi tubuh

< 60° atau 100° + 2

(Sumber : McAtamney, L & Corlett, E.N., 1993, RULA) c. Pergelangan Tangan (Wrist)

Penilaian terhadap pergelangan tangan (wrist) adalah penilaian yang dilakukan terhadap sudut yang dibentuk pergelangan tangan pada saat melakukan aktivitas kerja. Sudut yang dibentuk oleh pergelangan tangan diukur menurut posisi lengan bawah. Adapun postur pergelangan tangan (wrist) dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4 Postur Tubuh Bagian Pergelangan Tangan (Wrist) (Sumber : www.rula.co.uk)

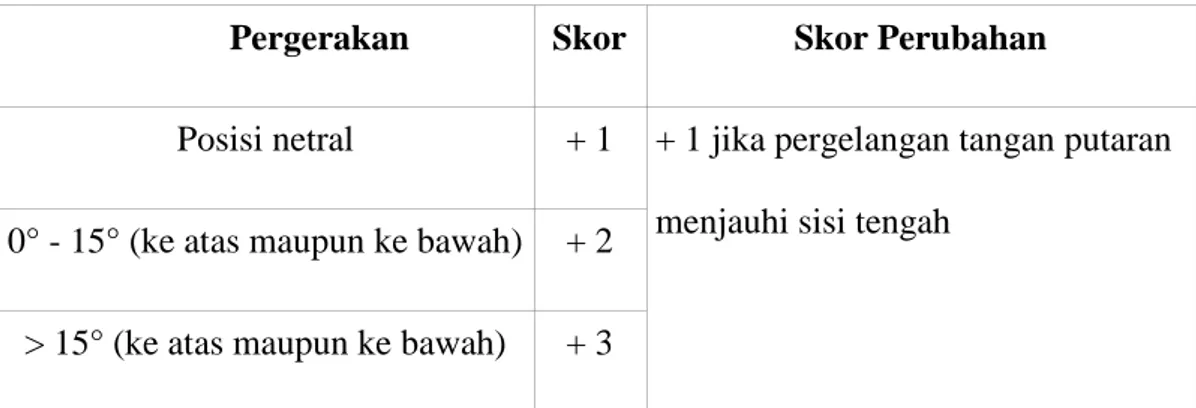

Skor penilaian untuk postur tubuh pergelangan tangan (wrist) dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Skor Bagian Pergelangan Tangan (Wrist)

Pergerakan Skor Skor Perubahan

Posisi netral + 1 + 1 jika pergelangan tangan putaran menjauhi sisi tengah

0° - 15° (ke atas maupun ke bawah) + 2 > 15° (ke atas maupun ke bawah) + 3

(Sumber : McAtamney, L & Corlett, E.N., 1993, RULA) d. Putaran Pergelangan Tangan (Wrist Twist)

Adapun postur putaran pergelangan tangan (wrist twist) dapat dilihat pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5 Postur Tubuh Putaran Pergelangan Tangan (Wrist Twist) (Sumber : www.rula.co.uk)

Untuk putaran pergelangan tangan (wrist twist) postur netral diberi skor : 1 = Posisi tengah dari putaran

2 = Pada atau dekat dari putaran

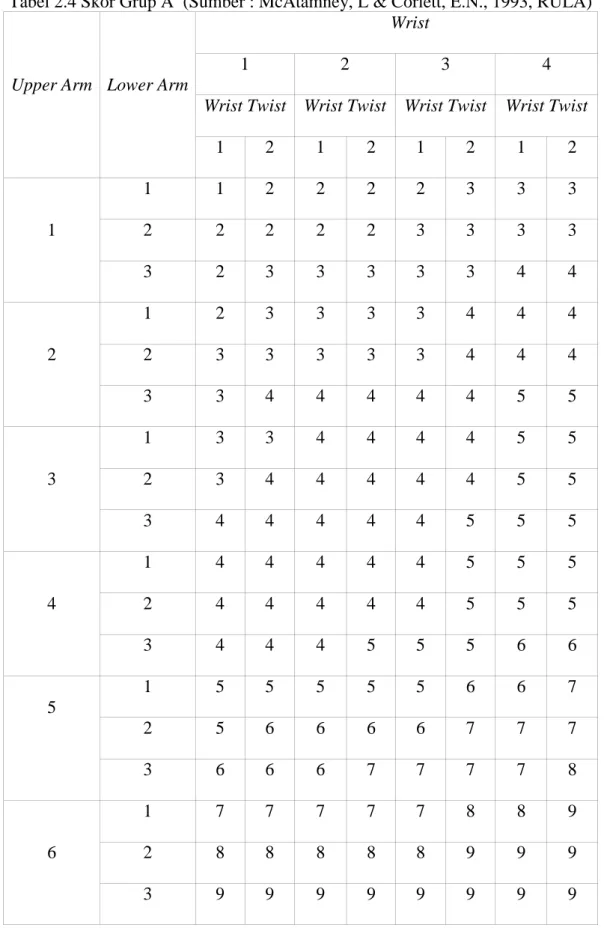

Nilai dari postur tubuh lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan dan putaran pergelangan tangan dimasukkan ke dalam tabel postur tubuh grup A untuk memperoleh skor seperti terlihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Skor Grup A (Sumber : McAtamney, L & Corlett, E.N., 1993, RULA)

Upper Arm Lower Arm

Wrist

1 2 3 4

Wrist Twist Wrist Twist Wrist Twist Wrist Twist

1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 2 1 2 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 3 1 3 3 4 4 4 4 5 5 2 3 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 1 4 4 4 4 4 5 5 5 2 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 6 6 5 1 5 5 5 5 5 6 6 7 2 5 6 6 6 6 7 7 7 3 6 6 6 7 7 7 7 8 6 1 7 7 7 7 7 8 8 9 2 8 8 8 8 8 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9

e. Penambahan Skor Aktivitas

Setelah diperoleh hasil skor untuk postur tubuh grup A pada Tabel 2.4., maka hasil skor tersebut ditambahkan dengan skor aktivitas. Penambahan skor aktivitas tersebut berdasarkan kategori yang dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Skor Aktivitas

Aktivitas Skor Keterangan

Postur Statik + 1 Satu atau lebih bagian tubuh statis/diam

Pengulangan + 1 Tindakan dilakukan berulang-ulang lebih dari 4 kali per menit (Sumber : McAtamney, L & Corlett, E.N., 1993, RULA)

f. Penambahan Skor Beban

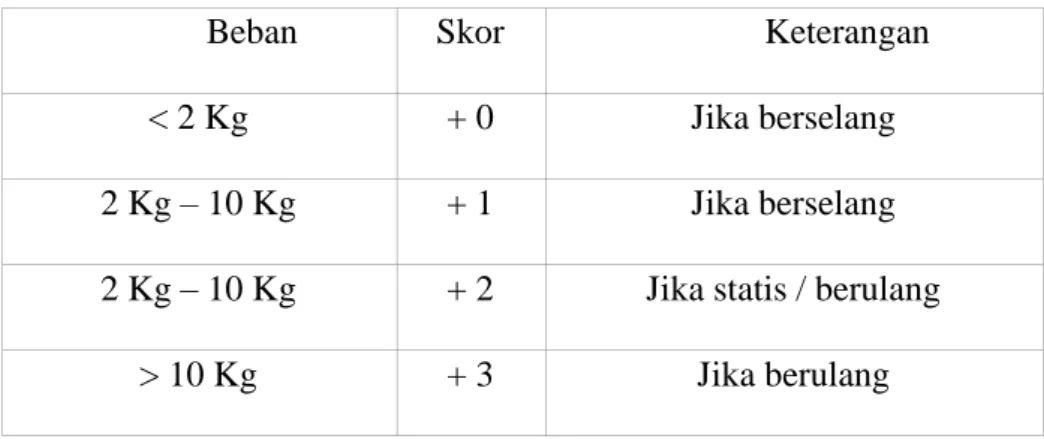

Setelah diperoleh hasil penambahan dengan skor aktivitas untuk postur tubuh grup A pada Tabel 2.5, maka hasil skor tersebut ditambahkan dengan skor beban. Penambahan skor beban tersebut berdasarkan kategori yang dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Skor Beban

Beban Skor Keterangan

< 2 Kg + 0 Jika berselang

2 Kg – 10 Kg + 1 Jika berselang

2 Kg – 10 Kg + 2 Jika statis / berulang

> 10 Kg + 3 Jika berulang

B. Penilaian Postur Tubuh Grup B

Postur tubuh grup B terdiri atas leher (neck), batang tubuh (trunk) dan kaki (legs). a. Leher (Neck)

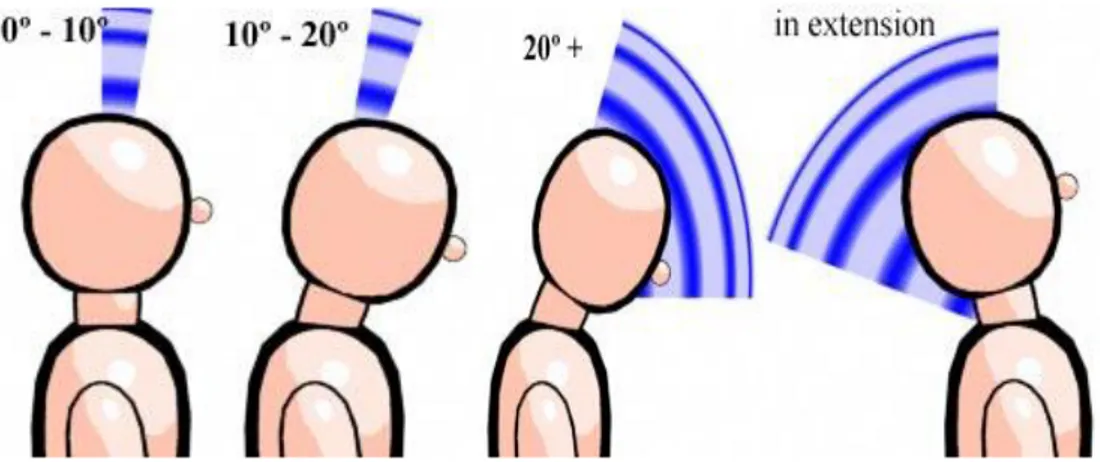

Penilaian terhadap leher (neck) adalah penilaian yang dilakukan terhadap posisi leher pada saat melakukan aktivitas kerja apakah operator harus melakukan kegiatan ekstensi atau fleksi dengan sudut tertentu. Adapun postur leher dapat dilihat pada Gambar 2.6.

Gambar 2.6 Postur Tubuh Bagian Leher (Neck)

(Sumber : www.rula.co.uk) Skor penilaian untuk leher (neck) dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Skor Bagian Leher (Neck)

Pergerakan Skor Skor Perubahan

0° - 10° + 1 + 1 jika leher berputar/bengkok + 1 batang tubuh bengkok

10° - 20° + 2

> 20° + 3

Ekstensi + 4

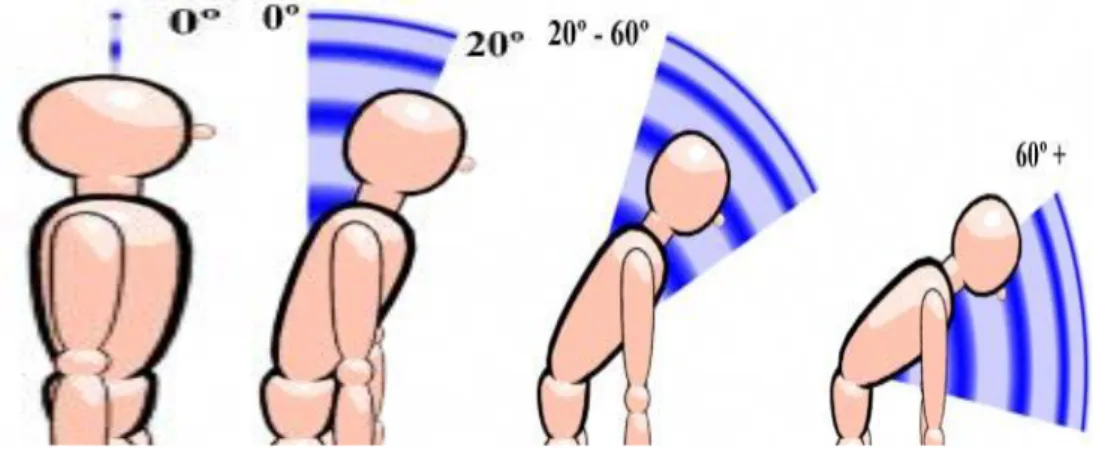

b. Batang Tubuh (Trunk)

Penilaian terhadap batang tubuh (trunk) merupakan penilaian terhadap sudut yang dibentuk tulang belakang tubuh saat melakukan aktivitas kerja dengan kemiringan yang sudah diklasifikasikan. Adapun klasifikasi kemiringan batang tubuh saat melakukan aktivitas kerja dapat dilihat pada Gambar 2.7.

Gambar 2.7 Postur Tubuh Bagian Batang Tubuh (Trunk)

(Sumber : www.rula.co.uk)

Skor penilaian bagian batang tubuh (trunk) dapat dilihat pada Tabel 2.8. Tabel 2.8 Skor Bagian Batang Tubuh (Trunk)

Pergerakan Skor Skor Perubahan

0° - 10° + 1 + 1 jika leher berputar/bengkok + 1 batang tubuh bengkok

0° - 20° + 2

20° - 60° + 3

> 60° + 4

c. Kaki (Legs)

Penilaian terhadap kaki (legs) adalah penilaian yang dilakukan terhadap posisi kaki pada saat melakukan aktivitas kerja apakah operator bekerja dengan posisi normal/seimbang atau bertumpu pada satu kaki lurus. Adapun posisi kaki dapat dilihat pada Gambar 2.8.

Gambar 2.8 Postur Tubuh Bagian Kaki (Legs) (Sumber : www.rula.co.uk)

Skor penilaian untuk kaki (legs) dapat dilihat pada Tabel 2.9. Tabel 2.9 Skor Bagian Kaki (Legs)

Pergerakan Skor

Posisi normal/seimbang + 1

Tidak seimbang + 2

(Sumber : McAtamney, L & Corlett, E.N., 1993, RULA)

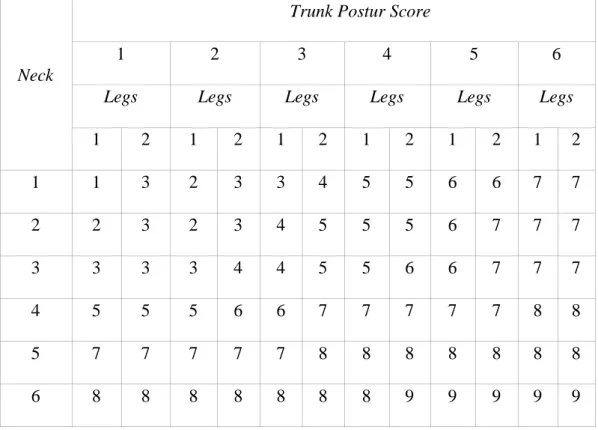

Nilai dari skor postur tubuh leher, batang tubuh dan kaki dimasukkan ke Tabel 2.10 untuk mengetahui skornya.

Tabel 2.10 Skor Grup B

Neck

Trunk Postur Score

1 2 3 4 5 6

Legs Legs Legs Legs Legs Legs

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9

(Sumber : McAtamney, L & Corlett, E.N., 1993, RULA) d. Penambahan Skor Aktivitas

Setelah diperoleh hasil skor untuk postur tubuh grup B pada Tabel 2.10., maka hasil skor tersebut ditambahkan dengan skor aktivitas. Penambahan skor aktivitas tersebut berdasarkan kategori yang dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11 Skor Aktivitas

Aktivitas Skor Keterangan

Postur Statik + 1 Satu atau lebih bagian tubuh statis/diam

Pengulangan + 1 Tindakan dilakukan berulang-ulang lebih dari 4 kali per menit (Sumber : McAtamney, L & Corlett, E.N., 1993, RULA)

e. Penambahan Skor Beban

Setelah diperoleh hasil penambahan dengan skor aktivitas untuk postur tubuh grup B pada Tabel 2.11., maka hasil skor tersebut ditambahkan dengan skor beban. Penambahan skor beban tersebut berdasarkan kategori yang dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12. Skor Beban

Beban Skor Keterangan

< 2 Kg + 0 Jika berselang 2 Kg – 10 Kg + 1 Jika berselang 2 Kg – 10 Kg + 2 Jika statis / berulang

> 10 Kg + 3 Jika berulang (Sumber : McAtamney, L & Corlett, E.N., 1993, RULA)

Untuk memperoleh skor akhir (grand score), skor yang diperoleh untuk postur tubuh grup A dan grup B dikombinasikan ke Tabel 2.13.

Tabel 2.13 Grand Total Score Table Score Grup A Score Grup B 1 2 3 4 5 6 7+ 1 1 2 3 3 4 5 5 2 2 2 3 4 4 5 5 3 3 3 3 4 4 5 6 4 3 3 3 4 5 6 6 5 4 4 4 5 6 7 7 6 4 4 5 6 6 7 7 7 5 5 6 6 7 7 7 +8 5 5 6 7 7 7 7

(Sumber : McAtamney, L & Corlett, E.N., 1993, RULA)

Hasil skor dari Tabel 2.13. tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori level resiko pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14 Kategori Tindakan RULA

Kategori Tindakan Level Resiko Tindakan

1 - 2 Minimum Aman

3 - 4 Kecil Diperlukan beberapa waktu ke depan

5 - 6 Sedang Tindakan dalam waktu dekat

7 Tinggi Tindakan sekarang juga

2.3 Postur Kerja

Pada subbab ini berisi mengenai keterkaitan ergonomi dengan postur kerja, kerja otot statis dan dinamis, efek kerja otot statis dan dinamis, musculoskeletal dan program pengendalian kelelahan pada pekerja dengan sumber referensi berasal dari http://chalisbrother-engineering.blogspot.com/2009/12/postur-kerja.html

yang diakses tanggal 22 April 2013.

2.3.1 Keterkaitan Ergonomi dengan Postur Kerja

Ergonomi adalah suatu cabang ilmu yang secara sistematis memanfaatkan informasi-informasi mengenai sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem kerja sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem itu dengan baik, yaitu mencapai tujuan yang diinginkan melalui pekerjaan itu dengan efektif, aman, dan nyaman. Untuk mencapai hasil yang optimal, perlu diperhatikan performansi pekerjanya. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah postur dan sikap tubuh pada saat melakukan aktivitas tersebut. Hal tersebut sangat penting untuk diperhatikan karena hasil produksi sangat dipengaruhi oleh apa yang dilakukan pekerja. Bila postur kerja yang digunakan pekerja salah atau tidak ergonomis, pekerja akan cepat lelah sehingga konsentrasi dan tingkat ketelitiannya menurun. Pekerja menjadi lambat, akibatnya kualitas dan kuantitas hasil produksi menurun yang pada akhirnya menyebabkan turunnya produktivitas.

Dengan demikian, terlihatlah bahwa postur kerja sangatlah erat kaitannya dengan keilmuan ergonomi dimana pada keilmuan ergonomi dipelajari bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan cidera

akibat postur kerja yang salah dan penyakit akibat kerja serta menurunkan beban kerja fisik dan mental, oleh karena itu perlu dipelajari tentang bagaimana suatu postur kerja dikatakan efektif dan efisien, tentu saja untuk mendapatkan postur kerja yang baik kita harus melakukan penelitian-penelitian serta memiliki pengetahuan dibidang keilmuan ergonomi itu sendiri dengan tujuan agar kita dapat menganalisis dan mengevaluasi postur kerja yang salah dan kemudian mampu memberikan postur kerja usulan yang lebih baik sebab masalah postur kerja sangatlah penting untuk diperhatikan karena langsung berhubungan ke proses operasi itu sendiri, dengan postur kerja yang salah serta dilakukan dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan operator akan mengalami beberapa gangguan-gangguan otot (musculoskeletal) dan gangguan-gangguan lainnya sehingga dapat mengakibatkan jalannya proses produksi tidak optimal.

Postur kerja merupakan titik penentu dalam menganalisa keefektifan dari suatu pekerjaan. Apabila postur kerja yang dilakukan oleh operator sudah baik dan ergonomis maka dapat dipastikan hasil yang diperoleh oleh operator tersebut akan baik. Akan tetapi, bila postur kerja operator tersebut salah atau tidak ergonomis maka operator tersebut akan mudah kelelahan dan terjadinya kelainan pada bentuk tulang operator tersebut. Apabila operator mudah mengalami kelelahan maka hasil pekerjaan yang dilakukan operator terebut juga akan mengalami penurunan dan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

2.3.2 Kerja Otot Statis dan Dinamis

Kerja otot statis adalah kerja otot yang tidak bergerak atau dengan kata lain otot hanya diam. Biasanya kerja otot statis akan lebih cepat mengalami kelelahan

dibandingkan dengan kerja otot dinamis. Walaupun demikian kerja otot stasis tidak bisa dihilangkan dalam melakukan suatu pekerjaan. Sesuatu hal yang tidak mungkin dalam melakukan pekerjaan semua bagian tubuh operator mengalami kerja otot statis. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu diadakan penelitian tentang perbandingan berapa lama waktu kerja otot statis dilakukan dibandingkan dengan kerja otot dinamis. Sebagai contoh seorang satpam yang harus menjaga pintu selama beberapa jam tanpa bisa duduk. Tentu otot kakinya akan merasa kelelahan dengan kerja otot statis seperti itu. Untuk mengatasinya perlu dibuat jadwal dimana satpam tersebut bisa berkeliling sehingga otot kakinya yang tadinya statis bisa kembali rileks. Dan untuk kerja otot dinamis, perlu dilakukan juga penelitian terhadap otot yang terus bergerak tanpa henti.

2.3.3 Efek Kerja Otot Statis dan Dinamis

Efek kerja otot statis adalah otot yang digunakan dalam keadaan diam sehingga akan terjadi penumpukan asam laktat lebih cepat dibandingkan dengan kerja otot dinamis, sehingga pekerja akan lebih cepat mengalami kelelahan. Ketika pekerja cepat merasa lelah, maka pekerjaan atau produktivitasnya akan mengalami penurunan. Sebagai contoh seorang tukang cat yang sedang melakukan pekerjaanya pada saat berdiri, akan mengalami kelelahan pada kedua otot kakinya.

Efek kerja otot dinamis sebenarnya sangat baik karena tidak menyebabkan kelelahan pada saat bekerja. Tidak seperti kerja otot statis yang menyebabkan kelelahan pada pekerja saat bekerja, kerja otot dinamis sangat dianjurkan dalam melakukan setiap gerakan dan postur kerja. Karena pada saat bekerja, otot si

pekerja akan mengalami relaksasi, sehingga menyebabkan si pekerja tidak cepat merasakan kelelahan pada saat bekerja dan produktivitasnya tidak akan mengalami penurunan.

2.3.4 Musculoskeletal

Musculoskeletal adalah resiko kerja mengenai gangguan otot yang disebabkan

oleh kesalahan postur kerja dalam melakukan suatu aktivitas kerja. Keluhan

musculoskeletal adalah keluhan pada bagian-bagian otot skeletal yang dirasakan

oleh seseorang mulai dari keluhan sangat ringan sampai sangat sakit. Apabila otot menerima beban statis secara berulang dan dalam waktu yang lama, akan dapat menyebabkan keluhan berupa kerusakan pada sendi, ligamen dan tendon. Keluhan hingga kerusakan inilah yang biasanya diistilahkan dengan keluhan

Musculoskeletal Disorders (MSDs) atau cidera pada sistem muskuloskeletal.

Secara garis besar keluhan otot dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Keluhan sementara (reversible), yaitu keluhan otot yang terjadi pada saat otot menerima beban statis, namun demikian keluhan tersebut akan segera hilang apabila pembebanan dihentikan.

2. Keluhan menetap (persistent), yaitu keluhan otot yang bersifat menetap. Walaupun pembebanan kerja telah dihentikan, namun rasa sakit pada otot masih terus berlanjut.

Studi tentang MSDs pada berbagai jenis industri telah banyak dilakukan dan hasil studi menunjukkan bahwa bagian otot yang sering dikeluhkan adalah otot rangka (skeletal) yang meliputi otot leher, bahu, lengan, tangan, jari, punggung, pinggang dan otot-otot bagian bawah. Diantara keluhan otot skeletal tersebut, yang banyak

dialami oleh pekerja adalah otot bagian pinggang (Low Back Pain = LBP). Laporan dari The Bureau of Labour Statistics (LBS) Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat yang dipublikasikan pada tahun 1982 menunjukkan bahwa hampir 20% biaya kompensasi yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya keluhan/sakit pinggang. Besarnya biaya kompensasi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan secara pasti belum diketahui. Namun demikian, hasil estimasi yang dipublikasikan oleh NIOSH menunjukkan bahwa biaya kompensasi untuk keluhan otot skeletal sudah mencapai 13 milyar US dolar setiap tahun. Biaya tersebut merupakan yang terbesar bila dibandingkan dengan biaya kompensasi untuk keluhan/sakit akibat kerja lainnya. Sementara itu National Safety Council melaporkan bahwa sakit akibat kerja yang frekuensi kejadiannya paling tinggi adalah sakit punggung, yaitu 22% dari 1.700.000 kasus.

Keluhan otot skeletal pada umumnya terjadi karena kontraksi otot yang berlebihan akibat pemberian beban kerja yang terlalu berat dengan durasi pembebanan yang panjang. Sebaliknya, keluhan otot kemungkinan tidak terjadi apabila kontraksi otot hanya berkisar antara 15-20% dari kekuatan otot maksimum. Namun apabila kontraksi otot melebihi 20%, maka peredaran darah ke otot berkurang menurut tingkat kontraksi yang dipengaruhi oleh besarnya tenaga yang diperlukan. Suplai oksigen ke otot menurun, proses metabolisme karbohidrat terhambat dan sebagai akibatnya terjadi penimbunan asam laktat yang menyebabkan timbulnya rasa nyeri otot.

Peter Vi (2000) menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya keluhan otot skeletal, diantaranya yaitu:

1. Peregangan otot yang berlebihan (over exertion).

Pada umumnya sering dikeluhkan oleh pekerja dimana aktivitas kerjanya menuntut pengerahan tenaga yang besar seperti aktivitas mengangkat, mendorong, menarik dan menahan beban yang berat. Peregangan otot yang berlebihan ini terjadi karena pengerahan tenaga yang diperlukan melampaui kekuatan optimum otot. Apabila hal serupa sering dilakukan, maka dapat mempertinggi resiko terjadinya keluhan otot, bahkan dapat menyebabkan terjadinya cidera otot skeletal.

2. Aktivitas berulang.

Yaitu pekerjaan yang dilakukan secara terus menerus seperti pekerjaan mencangkul, membelah kayu besar, angkat-angkut dan sebagainya. Keluhan otot terjadi karena otot menerima tekanan akibat beban kerja secara terus menerus tanpa memperoleh kesempatan untuk relaksasi.

3. Sikap kerja tidak alamiah.

Yaitu sikap kerja yang menyebabkan posisi bagian-bagian tubuh bergerak menjauhi posisi alamiah, misalnya pergerakan tangan terangkat, punggung terlalu membungkuk, kepala terangkat, dan sebagainya. Semakin jauh posisi bagian tubuh dari pusat gravitasi tubuh, maka semakin tinggi pula resiko terjadinya keluhan otot skeletal. Sikap kerja tidak alamiah ini pada umumnya karena karakteristik tuntutan tugas, alat kerja dan stasiun kerja tidak sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan pekerja.

4. Faktor penyebab sekunder, yaitu:

a) Tekanan, terjadi langsung pada jaringan otot yang lunak. Sebagai contoh, pada saat tangan harus memegang alat, maka jaringan otot tangan yang lunak akan menerima tekanan langsung dari pegangan alat, dan apabila hal ini sering terjadi, dapat menyebabkan rasa nyeri otot yang menetap. b) Getaran, dengan frekuensi tinggi akan menyebabkan kontraksi otot

bertambah. Kontraksi statis ini menyebabkan peredaran darah tidak lancar, penimbunan asam laktat meningkat dan akhirnya timbul rasa nyeri otot.

c) Mikroklimat, paparan suhu dingin yang berlebihan dapat menurunkan kelincahan, kepekaan dan kekuatan pekerja menjadi lamban, sulit bergerak yang disertai dengan menurunnya kekuatan otot. Apabila hal ini tidak diimbangi dengan pasokan energi yang cukup, maka akan terjadi kekurangan suplai energi ke otot. Sebagai akibatnya, peredaran darah kurang lancar, suplai oksigen ke otot menurun, proses metabolisme karbohidrat terhambat dan terjadi penimbunan asam laktat yang dapat menimbulkan rasa nyeri otot.

5. Penyebab kombinasi, yaitu:

a. Umur, keluhan otot skeletal mulai dirasakan pada usia kerja, yaitu 25-65 tahun. Keluhan pertama biasanya dirasakan pada umur 35 tahun dan tingkat keluhan akan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya umur. Hal ini terjadi karena pada umur setengah baya, kekuatan dan ketahanan otot mulai menurun sehingga resiko terjadinya keluhan otot meningkat.

b. Jenis kelamin, secara fisiologis kemampuan otot wanita memang lebih rendah dari pada pria. Kekuatan otot wanita hanya sekitar dua pertiga dari kekuatan otot pria. Khususnya untuk otot lengan, punggung dan kaki. c. Kebiasaan merokok yang lama dan tingginya frekuensi merokok

menyebabkan tingginya keluhan otot yang dirasakan. Hubungan yang signifikan antara kebiasaan merokok dengan keluhan otot pinggang, khususnya untuk pekerjaan yang memerlukan pengerahan otot.

d. Kesegaran jasmani, bagi yang dalam kesehariannya melakukan pekerjaan yang memerlukan pengerahan tenaga yang besar, di sisi lain tidak mempunyai waktu yang cukup untuk istirahat, hampir dapat dipastikan akan terjadinya keluhan otot. Tingkat kesegaran tubuh yang rendah akan mempertinggi resiko terjadinya keluhan otot.

e. Kekuatan fisik, adanya peningkatan keluhan punggung yang tajam pada pekerja yang melakukan tugas yang menuntut kekuatan melebihi batas kekuatan otot pekerja. Namun untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak memerlukan pengerahan tenaga, maka faktor kekuatan fisik kurang relevan terhadap resiko keluhan otot skeletal.

f. Ukuran tubuh (antropometri), Vessy et al menyatakan bahwa wanita yang gemuk mempunyai resiko terjadinya keluhan (pada bagian otot kaki) dua kali lipat dibandingkan wanita kurus. Apabila dicermati, keluhan otot skeletal yang terkait dengan ukuran tubuh lebih disebabkan oleh kondisi keseimbangan struktur rangka di dalam menerima beban.

Berdasarkan rekomendasi dari Occupational Safety and Health Administration (OSHA), tindakan ergonomik untuk mencegah adanya sumber penyakit adalah melalui dua cara, yaitu:

1. Rekayasa Teknik

a. Eliminasi, yaitu dengan menghilangkan sumber bahaya yang ada.

b. Substitusi, yaitu mengganti alat lama dengan alat baru yang aman, menyempurnakan proses produksi dan menyempurnakan prosedur penggunaan peralatan.

c. Partisi, yaitu melakukan pemisahan antara sumber bahaya dengan pekerja. d. Ventilasi, yaitu dengan menambah ventilasi untuk mengurangi resiko sakit. 2. Rekayasa Manajemen

a. Pendidikan dan pelatihan.

b. Pengaturan waktu kerja dan istirahat yang seimbang. c. Pengawasan yang intensif.

2.3.5 Program Pengendalian Kelelahan pada Pekerja

Program pengendalian kelelahan pada pekerja adalah suatu program yang dibuat berdasarkan analisa terhadap kelelahan pada pekerja yang mana bertujuan untuk membuat suatu program kerja yang baru yang lebih baik agar tingkat kelelahan yang dialami pekerja lebih kecil.

Hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi kelelahan pada pekerja antara lain adalah :

1. Melakukan perbaikan terhadap postur kerja operator yang salah atau kurang ergonomis.

2. Melakukan perbaikan pada stasiun kerja si operator, seperti jarak, dan letak bahan-bahan yang akan di pergunakan operator.

2.4 Seminar dan Jurnal yang Berkaitan dengan RULA dan NBM

Pada subbab ini berisi mengenai seminar ataupun jurnal yang berkaitan dengan metode RULA dan kuesioner NBM, diantaranya yaitu : analisis postur kerja dalam sistem manusia mesin untuk mengurangi fatigue akibat kerja pada bagian

Air Traffic Control (ATC) di PT. Angkasa Pura II Polonia Medan, identifikasi

resiko ergonomi pada pekerja di PT. Asaba Industry, analisis postur kerja dengan tinjauan ergonomi di industri batik Madura dan aplikasi sistem informasi K3 dengan metode RULA dan NIOSH.

2.4.1 Analisis Postur Kerja Dalam Sistem Manusia Mesin Untuk Mengurangi Fatigue Akibat Kerja Pada Bagian Air Traffic Control (ATC) di PT. Angkasa Pura II Polonia Medan

(Sumber : Jurnal Dinamis Vol. II, No. 6, Januari 2010, ISSN 0216-7492, Farida Ariani, Staff Pengajar Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik USU)

Jasa penerbangan merupakan subbidang pariwisata yang memegang peranan penting bagi laju berkembangnya pariwisata internasional. Dengan kemudahan, kenyamanan dan keamanan penerbangan yang terjamin, dapat lebih menarik wisatawan mancanegara untuk mengunjungi objek-objek pariwisata di dunia, termasuk diantaranya objek pariwisata di Indonesia. Apabila kondisi penerbangan tidak nyaman dan bahkan tidak aman, maka wisatawan condong menunda keinginannya untuk mengunjungi objek-objek pariwisata. Kecelakaan pesawat banyak terjadi sebagian besar karena ada kesalahan komunikasi antara kapten

pesawat dengan bagian pengendalian lalu lintas udara (Air Traffic Control). PT. Angkasa Pura II Polonia Medan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipercayakan oleh pemerintah untuk menjalankan roda bisnis dalam bidang jasa pelayanan kebandar udaraan dan jasa pelayanan lalu lintas udara. Bidang usaha yang diembankan oleh PT. Angkasa Pura II Polonia Medan memiliki karakteristik tersendiri yaitu dalam hal penyediaan prasarana transportasi udara yang menggunakan teknologi tinggi di samping harus berstandar internasional serta dihadapkan pada perkembangan teknologi yang semakin pesat dan dinamis. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara mengamati postur kerja secara langsung dengan menggunakan worksheet RULA. Selanjutnya data sekunder diperoleh dari pengutipan data yang bersumber dari PT. Angkasa Pura II Polonia Medan yang meliputi referensi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Jenis metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang meneliti postur kerja para operator selama bekerja di bagian Air Traffic Control di bandar udara Polonia Medan. Dengan kondisi yang demikian disarankan kepada pihak manajemen perlu mengembangkan ’open management’ dengan didasari pada

political will, sedangkan setiap operator harus dilibatkan pada setiap langkah

perbaikan, karena merekalah yang paling tahu masalah-masalah yang sedang dihadapi. Partisipasi dalam ergonomi merupakan partisipasi aktif dari karyawan dengan supervisor dan managernya untuk menerapkan pengetahuan ergonomi di tempat kerjanya untuk meningkatkan kondisi lingkungan kerja.

Dari hasil pengisian kuesioner Nordic Body Map sebagian controller mengalami gangguan sistem musculosketel (ketegangan otot). Kenyerian atau keluhan pada otot skeletal yang dominan adalah pada bagian bokong dan pantat (67%), pinggang, leher bagian atas dan leher bagian bawah (60%), punggung (57%), bahu kanan (50%), dan anggota tubuh lainnya kurang dari 50%. Terjadi interaksi yang kurang serasi antara manusia-mesin pada controller ATC. Terbukti masih banyak sikap paksa pada controller waktu kerja seperti gerakan menjangkau telepon, melihat monitor dengan sudut pandang yang terlalu kecil dan tulang belakang tidak dapat bersandar dengan baik waktu duduk. Dari tabel rekapitulasi skor untuk penilaian postur kerja dengan menggunakan RULA, dapat disimpulkan dari 30 controller yang diamati, nilai grand skor terkecil dan terbanyak adalah 3 dan 4. Nilai level untuk grand skor ini adalah level 2, artinya postur kerja

controller tersebut membutuhkan perubahan postur kerja dalam waktu yang tidak

terlalu cepat dan evaluasi (pengamatan) postur kerja pada controller ATC harus terus dilakukan. Skor tertinggi yang terjadi pada controller yang masa kerjanya cukup lama adalah pada controller 8, 9, 10, 14, 28, 29 dengan skor 5. Nilai level untuk grand skor ini adalah level 3, artinya perubahan dan evaluasi (pengamatan) postur kerja pada controller diperlukan segera. Tata letak sarana pendukung, seperti kabel dan alat kontrol kurang tepat yang menyebabkan rasa tidak aman dan tidak nyaman dalam bekerja. Tingkat kecepatan, ketelitian dan konstansi kerja antara sebelum kerja dan setelah kerja tidak ada perubahan. Tingkat kecepatan yang tinggi menyebabkan tingkat ketelitian dan konstansi kerja menjadi rendah.

seorang individu yang muncul untuk menangani lebih dari satu tugas pada waktu yang sama. Sejak tahun 1990-an, psikolog eksperimental sudah mulai percobaan pada batas alam dan manusia multitasking. Secara umum, kajian ini telah diungkapkan orang yang menunjukkan gangguan parah ketika bahkan sangat sederhana tugas-tugas yang dilakukan pada saat yang sama, jika keduanya memilih tugas dan produksi memerlukan tindakan (Gladstones, Regan & Lee, 2989; Pashler, 1994). Banyak peneliti percaya bahwa tindakan perencanaan merupakan ”kemacetan”, otak manusia yang hanya dapat melakukan satu tugas pada satu waktu.

2.4.2 Identifikasi Resiko Ergonomi Pada Pekerja di PT. Asaba Industry (Sumber : S. Dewayana, Triwulandari and Azmi, Nora and ., Riviana (2008). J@TI UNDIP, III (2). pp. 89-95. ISSN 1907 - 1434)

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi resiko ergonomi pada pekerja di PT. Asaba Industry yang bergerak di bidang pembuatan sendok dimana sebagian besar proses produksi dilakukan secara manual. Penelitian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1) mengidentifikasi stasiun kerja yang paling bermasalah menggunakan survei QEC; 2) mencari faktor penyebab ketidaknyamanan kerja; 3) mengidentifikasi area tubuh yang dikeluhkan sakit oleh pekerja menggunakan kuesioner Nordic Body Map; 4) melakukan pengukuran denyut jantung pekerja untuk menghitung konsumsi energi dan konsumsi oksigen; dan 5) mengidentifikasi aktivitas pada stasiun kerja yang paling bermasalah menggunakan tool pada ERGOWEB JET dan RULA. Hasil perhitungan berdasarkan survei QEC menunjukkan bahwa stasiun kerja yang

terdapat pada PT. Asaba Industry rata – rata mempunyai nilai Percent Exposure Level yang tinggi (96,09%). Selanjutnya, dengan menggunakan diagram Ishikawa, dapat diketahui bahwa pada bagian gerinda operator bekerja dengan kurang nyaman. Adapun penyebab utama timbulnya ketidaknyamanan bersumber pada posisi kerja operator yang kurang nyaman, peralatan/fasilitas kerja yang kurang memadai dan tidak ergonomis, sehingga menimbulkan metode kerja yang kurang baik. Berdasarkan kuesioner Nordic Body Map diketahui bahwa keluhan yang banyak diderita para pekerja adalah pada leher bagian atas, pinggang, dan bokong, dan lutut sebelah kiri. Hasil pengukuran denyut jantung menunjukkan bahwa ketiga operator memiliki tren denyut jantung yang hampir sama. Pengukuran konsumsi energi menunjukkan rata-rata operator berada pada level

heavy work. Stasiun kerja gerinda dengan aktivitas mengangkat pallet

berdasarkan rekomendasi dari NIOSH, diharuskan untuk dilakukan pengawasan secara teknikal.

2.4.3 Analisis Postur Kerja Dengan Tinjauan Ergonomi di Industri Batik Madura

(Sumber : Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan, Volume 1, No. 3 September 2012 Halaman 167-171, Fitri Agustina, Arief Maulana, Universitas Trunojoyo)

Dari pengamatan awal di lokasi pembuatan batik Madura Desa Macajah ini, sebagian besar keluhan musculoskeletal paling banyak ditemui pada operator pembatikan pada kain, hal ini dikarenakan pekerjaan yang dilakukan secara berulang oleh operator pada posisi tubuh tertentu dengan waktu yang cukup lama pula. Di samping itu juga dapat terlihat fasilitas kerja yang kurang mendukung

seperti tidak adanya kursi yang dipakai oleh operator pembatikan dalam bekerja sehingga menyebabkan punggung operator cepat mengalami sakit. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menilai postur kerja dengan menggunakan metode RULA, mengevaluasi postur kerja yang ada sekarang dan mempelajari kemungkinan hal-hal yang menyebabkan ketidaknyamanan pekerja dalam melakukan pekerjaannya dengan waktu yang cukup lama, dan memberi suatu usulan perbaikan postur kerja dan fasilitas kerja kepada pekerja batik agar tidak merasa cepat lelah dan sakit.

Dari penelitian yang dilakukan didapat kesimpulan bahwa posisi kerja yang mengalami penyakit kesalahan postur kerja yaitu pada : posisi leher tunduk, posisi duduk, posisi membatik, posisi mencuci, serta posisi menjemur. Dengan usulan rancangan produk fasilitas kerja yang baru seperti : gawangan batik, bak pewarnaan kain batik, jemuran kain batik, kursi membatik, meja batik, panci peluruhan dan tungku, bak pencucian serta gantungan pembersihan sisa lilin kemudian dilakukan simulasi rancangan perbaikan postur kerja maka telah merubah tingkat level resiko lebih rendah dari sebelumnya. Pada kegiatan pembuatan batik yang tidak mengalami perubahan tingkat level resiko atau sama setelah dilakukan simulasi rancangan perbaikan postur kerja yaitu elemen kegiatan pencucian kain dengan larutan kanji pada proses peluruhan kain.

2.4.4 Aplikasi Sistem Informasi K3 Dengan Metode RULA Dan NIOSH (Sumber : Tri Pujadi, dkk, Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2009, SNATI, Yogyakarta)

Pekerja meletakan beban (galon) dengan cara membungkukkan tubuh. Hal ini dapat meningkatkan resiko cidera, ditambah dengan kebiasaan yang selalu membungkukkan tubuh, terakumulasi untuk menimbulkan cidera pinggang. Pekerja sebaiknya meletakkan galon dengan cara menekuk lutut, bukan membungkuk, dengan posisi punggung tetap tegak. Untuk bendanya, yaitu galon, tidak dapat dilakukan perubahan, karena semua galon air sudah dirancang dengan bentuk yang standart.

Sistem yang akan dikembangkan meliputi 2 metode, pertama, untuk pengangkatan beban berdasarkan persamaan pengangkatan NIOSH (National

Institute for Occupational Safety and Health) dan yang kedua adalah RULA

(Rapid Upper Limb Assessment) yang membahas masalah postur tubuh bagian atas. Dari sistem ini dapat digunakan untuk 2 kondisi, yaitu perhitungan cepat menggunakan RULA untuk mengetahui posisi/postur tubuh saat bekerja, menilai hasilnya di sistem dan memberikan saran perbaikan untuk posisi yang berbahaya. Kondisi yang kedua adalah untuk menganalisis pengangkatan beban, di mana variabel yang diukur lebih rumit. Setelah beberapa variabel dalam persamaan pengangkatan beban NIOSH diukur, maka hasil akan dihitung di sistem, lalu hasil (tingkat resiko cidera) akan segera diketahui beserta saran perbaikan.

Pada kegiatan pengangkatan galon, lifting index pada tempat awal dan tempat tujuan menunjukkan nilai 1.21 dan 1.27. Nilai menunjukkan kegiatan tersebut

tergolong cukup bahaya. Resiko cidera pinggang (low back pain) juga menjadi lebih besar karena pekerja tersebut mengangkat dengan cara membungkukkan tubuh.

Sistem informasi yang dikembangkan untuk kepentingan laboratorium PSK&E merupakan sistem yang tidak hanya dapat menilai tingkat resiko cidera pekerjaan pengangkatan beban, tetapi juga menilai tingkat resiko cidera pada postur tubuh saat bekerja.