METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sekampung, dengan Pendekatan Sistem (System Approach). Pelaksanaan penelitian dilakukan dlam dua tahapan, yaitu (1) mengkaji birarki s~asial satuan lahan, dan (2) memba- ngun sistem ~enilaian kualita~ lahan terkomputer.

Hirarki Swasial Satuan Lahan

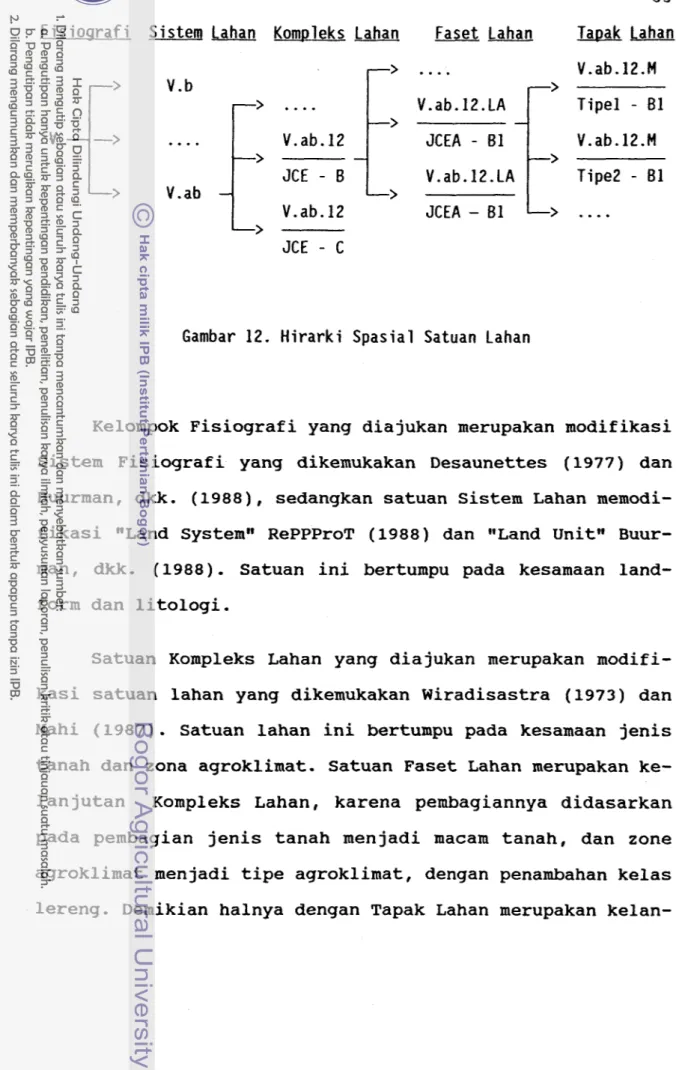

Pada penelitian ini pembagian bentang alam dilakukan dari kategori tinggi ke rendah, yang bertumpu pada struktur hirarki spasial bentang alam. Setelah bentang alam dibagi habis dalam satuan lahan kategori tinggi, dalam ha1 ini Kelompok Fisiografi, lalu masing-masing satuan tersebut dibagi lagi menjadi satuan-satuan yang lebih sempit dengan karakteristik lahan yang lebih homogin. Konsep hirarki spa- sial satuan lahan seperti contoh tertera pada Gambar 12. Kerangka umum konsep satuan lahan yang diajukan merupakan modifikasi dan pengembangan satuan lahan yang telah ada.

6 3 F i s i o g r a f i S i stem Lahan Kompleks Lahan Faset Lahan T a ~ a k Lahan

-

V.ab.12 JCEA - 8 1 JCE - B V.ab.12.LA'->

V.ab. 12 JCEA - 8 1 JCE - CGambar 12. H i r a r k i Spasial Satuan Lahan

Kelompok Fisiografi yang diajukan merupakan modifikasi Sistem Fisiografi yang dikemukakan Desaunettes (1977) dan Buurman, dkk. (1988), sedangkan satuan Sistem Lahan memodi- fikasi nLand Systemn RePPProT (1988) dan "Land Unitw Buur- man, dkk. ( 1988 )

.

Satuan ini bertumpu pada kesamaan land-form dan litologi.

Satuan Kompleks Lahan yang diajukan merupakan modifi- kasi satuan lahan yang dikemukakan Wiradisastra (1973) dan Mahi (1987). Satuan lahan ini bertumpu pada kesamaan jenis tanah dan zona agroklimat. Satuan Faset Lahan merupakan ke- lanjutan Kompleks Lahan, karena pembagiannya didasarkan pada pembagian jenis tanah menjadi macam tanah, dan zone agroklimat menjadi tipe agroklimat, dengan penambahan kelas lereng. Demikian halnya dengan Tapak Lahan merupakan kelan-

6 4

jutan Faset Lahan, karena pembagiannya bertumpu pada pemba- gian macam tanah menjadi seri tanah dan kelas lereng menja- di ukuran lereng tunggal.

Dengan konsep hirarki spasial satuan lahan di atas masing-masing satuan lahan memiliki ciri khas pada kategori tertentu yang dapat digunakan sebagai sistem informasi kua- litas lahan serta dapat digunakan untuk evaluasi penggunaan lahan pertanian.

Definisi masing-masing satuan lahan yang diajukan se- perti dikemukakan berikut ini:

(1) Fisiografi adalah satuan lahan yang dikelompokkan atas dasar kesamaan proses pembentukan bentuk lahan (land- form), yang dapat dikenali dengan mudah pada citra foto udara sampai dengan skala 1:100,000, atau citra radar sampai dengan skala 1:250,000. Satuan fisiografi antara lain terdiri dari: Vulkan (V), Pegunungan (M), Perbuki-

tan (H), Dataran (P), Dataran Tuf Masam (I),

Aluvial(A), dan Marin (B).

Definisi masing-masing kelompok fisiografi di atas adalah sebagai berikut (Buurman dkk., 1988):

(a) Vulkan (V) adalah landform yang terbentuk oleh ak- tivitas gunung berapi (resen dan sub resen), antara lain yaitu lereng vulkan, dataran vulkan, aliran lava, dan aliran lahar.

65 (b) Peuununuaq (M) adalah landform yang terbentuk dari

bahan endapan vulkan yang telah mengalami pengang- katan, lipatan/patahan, seperti rangkaian Pegunung- an Patahan. Landform ini merupakan daerah yang luas dengan perbedaan ketinggian lebih dari 300 m.

( c ) Perbukitan (H) adalah landform yang terbentuk dari

bahan induk bervariasi oleh proses orogenetik (pengangkatan) dan erosi. Landform ini terdiri dari bukit-bukit kecil dan besar dengan perbedaan ketinggian 10

-

5 0 meter, atau 5 0-

300 meter. (d) Dataraq adalah landform yang terbentuk daribahan induk bervariasi oleh proses pengangkatan. Landform ini merupakan daerah yang luas dengan lereng hampir seragam (<16%), dan perbedaan ke- tinggian kurang dari 50 meter. ~ i d a k termasuk dalam kelompok ini adalah Dataran Vulkan (V), Dataran Tuf Masam (I), Dataran Marin (B), Dataran Aluvial (A), dan Dataran Karst (K).

(e) Bataran W Masam adalah landform yang terben- tuk dari bahan tuf masam. Tuf masam disebut juga nIgnimbritw, terdiri antara lain dari Formasi Tuf Lampung (Qhv). Landform ini merupakan daerah yang luas dengan lereng hampir seragam (<16%), dan perbedaan ketinggian kurang dari 5 0 meter.

(f) Fluvial (Al adalah landform yang masih muda (Holosen dan Plestosen) dan tidak terlipat, ter-

66

bentuk oleh aktivitas danau, meander dan pelebaran sungai, serta pelerengan (colluvium), diluar akti- vitas laut (marine). Landform ini terutama terdiri dari dataran aluvial luas di daerah pantai, pelem- bahan sungai, dataran koluviasi di daerah kipas (fan) dan kaki lereng (footslope), daerah endapan danau, dan teras sungai.

(g) Mariq (B) adalah landform resen dan subresen yang terbentuk oleh aktivitas laut (marine), berada pada lingkungan air asin dan payau, antara lain yaitu: tanggul pantai, cekungan antar tanggul, dataran lumpur, endapan delta, dan beting pasir. Tidak termasuk dalam kelompok ini adalah dataran pantai tua (telah mengalami pengangkatan), dan teras (bebas garam).

(2) Sistem Lahan adalah pembagian satuan lahan Kelompok Fisiografi yang dibedakan atas dasar kesamaan landform (bentuk dan posisi) dan jenis litologi.

(3) Komnleks Lahaq adalah pembagian Sistem Lahan yang dibedakan atas dasar kesamaan, jenis tanah (great group), dan zone agroklimat (Oldeman).

( 4 ) Faset Lahan adalah pembagian Kompleks Lahan yang dibe- dakan atas dasar kesamaan macam tanah (subgroup), kelas lereng, dan tipe agroklimat Oldeman.

67 (5) T a ~ a k Lahan adalah pembagian Faset Lahan yang dibeda- kan atas dasar kesamaan seri tanah dan kemiringan le- reng tunggal.

Masing-masing satuan lahan diberi simbol sebagai berikut :

FISIOGRAFI : V adalah fisiografi Vulkan,

M adalah fisiografi Pegunungan, dst.

SISTEM LAHAN : V.ab.13 adalah sistem lahan lereng vulkan tengah yang terdiri dari lava dan tuf intermedier dan basa. dst.

KOMPLEKS LAHAN :

> fisiografi (vulkan)

> litologi (lava dan tuf intm. dan basa) landform (lereng vulkan tengah)

JCE

-

BL

L> zone agroklimat B (Oldeman) > jenis tanah (Dystropepts)FASET LAHAN

> fisiografi (vulkan)

> litologi (lava dan tuf intm. dan basa) (lereng vulkan tengah) ,-> kelas lereng (9-15%)

CJEA

-

B1L> tipe agroklimat B1 (Oldeman)

TAPAK LAHAN

> fisiografi (vulkan)

> litologi (lava dan tuf intm. dan basa) > landform (lereng vulkan tengah)

r

r> kemiringan lereng (12%)S . . . .

-

B1L> tipe agroklimat 81 (Oldeman)

L>

seri tanahLangkah-langkah penelitian yang dilakukan tertera pada Gambar 13, dan uraian pekerjaan adalah sebagai berikut:

(1) Interpretasi foto udara hitam putih skala 1:100.000, citra radar skala 1:250.000. Hasil interpretasi citra radar dan foto udara setelah skalanya disamakan menjadi 1:250.000 lalu ditumpangtindihkan dengan Peta Geologi Lembar Tanjungkarang dan Kota Agung skala 1:250.000

(Dit. Geologi Bandung, 1978), sehingga didapatkan Peta Fisiografi sementara daerah kajian. Daerah kajian, DAS Sekampung, dapat dibagi menjadi tujuh satuan fisiogra-

fi, yaitu (a) Vulkan (V), (b) Pegunungan (M), (c) Perbukitan (H)

,

(d) Dataran (P),

(e) Dataran Tuf Masam (I), (f) Aluvial (A), dan (g) Marin (B).(2) Analisis lebih lanjut terhadap hasil interpretasi foto udara (skala 1:100.000) yang skalanya diperkecil menja- di 1:250.000, dan Peta Geologi lembar Tanjungkarang dan Kota Agung (skala 1:250.000), sehingga masing-masing satuan fisiografi dibagi menjadi beberapa Sistem Lahan,

...

Peta ~isioqrafi se- rentara, 1:250.000 Int. foto

udara

serentara

1 : 250.000

Peta Faset Lahan se Peta Topograf i > Pelbagian > mentara, 1:50.000

/

-

I-

I

Areal contoh/ IPengecekan Tapak lahanl

Peta Faset Lahan Peta Ko~pleks lahan

Peta Sister lahan

I

Hirarki satuan lahan

\I

Karakteristik satuan lahan

J

Penilaian Kesesuaian Satuan

I

/

~ e l s Kesesuaian Satuan aha an/

70 dan dibuat dalam bentuk Peta Sistem Lahan sementara daerah kajian.

(3) Melakukan tumpangtindih Peta ~ i s t e m Lahan sementara dengan Peta Tanah skala 1:100.000 (Puslitan, 1983) yang diperkecil menjadi 1:250.000 dan Peta Tanah skala 1:250.000 (Puslitan 1975), serta Peta ~groklimat skala 1:250.00 (Oldeman dkk., 1979). Dari tahap kajian ini diharapkan masing-masing Sistem Lahan dapat dibagi menjadi beberapa Kompleks Lahan, dan dibuat dalam bentuk Peta Kompleks Lahan sementara daerah kajian.

( 4 ) Melakukan analisis Peta Topografi skala 1:50.000 (Dit- top TNI AD, 1986) untuk mendapatkan Peta Kelas Lereng di daerah studi pada skala 1:50.000, informasi ini di- perlukan untuk menunjang Peta Faset Lahan sementara daerah studi skala 1:50.000.

(5) Setelah didapatkan peta satuan lahan sementara lalu menentukan areal pewakil, yang merupakan areal irisan dan meliputi satuan-satuan lahan sementara tersebut di atas untuk melakukan pengecekan lapang.

(6) Pengamatan lapang dilakukan di sepanjang areal irisan terhadap bentuk lahan, geologi, lereng, tanah, vege- tasi, dan penggunaan lahan, pada masing-masing satuan lahan untuk mendapatkan hubungan masing-masing pemba- gian bentang alam di atas.

(7) Hasil pengamatan lapang dan interpretasi ulang citra radar dan foto udara, diharapkan dapat memperbaiki peta

satuan lahan sementara di atas, sehingga didapatkan Peta Fisiografi

,

Peta Sistem Lahan, Peta Kompleks Lahan, dan Peta Faset Lahan, serta sekaligus diketa hui pula potensi dan hubungan spasial masing-masing satuan lahan tersebut.(8) Melakukan evaluasi kesesuaian lahan untuk pertanian pa- da masing-masing satuan lahan diatas. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat evaluasi yang dapat dilakukan pada masing-masing satuan lahan tersebut.

Metode Bvaluasi ~esesuaiaq Lahan

Evaluasi kesesuaian lahan adalah penilaian kesesuaian lahan untuk penggunaan khusus. Penggunaan tersebut dapat bersifat umum, seperti pertanian tadah hujan, produksi peternakan, kehutanan, atau penggunaan yang lebih detil, seperti pengguaan untuk tanaman jagung, padi, kopi, ceng- kih, tempat rekreasi pantai, rekreasi alam/hutan, pemuki- man, dan sebagainya. Evaluasi kesesuaian lahan yang di laksanakan dalam penelitiian ini di dasarkan pada sistem evaluasi yang dikemukakan FA0 (1976).

Persvaratan Penaaunaan Lahan Pertanian

Untuk keperluan evaluasi penggunaan lahan pertanian, berbagai persyaratan telah banyak dikembangkan. Untuk penelitian ini penggunaan lahan pertanian secara umum (padi

sawah, tanaman pangan lahan kering, dan tanaman perkebu- nan), menggunakan persyaratan yang dikemukakan Puslitan (1983) seperti tertera pada Tabel Lampiran 19-21, dan untuk tanaman khusus menggunakan persyaratan yang dikemukakan

CSR-FA0 (1983) seperti tertera pada Tabel lampiran 22-27. Secara umum terdapat 15 karakteristik lahan yang di- keloinpokkan menjadi tujuh kualitas lahan sering digunakan sebagai kriteria kecocokan penggunaan lahan untuk tanaman pertanian, seperti tertera pada Tabel 4 (Puslitan 1983b).

Metode Penilaian Kualitas Lahan

Pekerjaan penelitian yang dilakukan pada tahap ini yaitu melakukan analisis model yang akan digunakan dalam penilaian kerusakan lahan. Analisis dilakukan terhadap mo- del simbolik yang akan digunakan melalui pendekatan sistem

sebagai metode pemecahan masalah yang bersifat komprehen- sif, sibernetik, dan efektif, seperti tertera pada bagan alir pendekatan sistem sebagai metode pemecahan masalah pa- da Gambar 2 halaman 11 (Bab Perumusan Masalah dan Kerangka Analisis). Dengan pendekatan sistem diharapkan dapat dike- tahui hubungan sebab akibat komponen-komponen sistem lahan sehingga dapat dikuantifikasikan. Hubungan sebab akibat komponen sistem lahan tertera pada diagram lingkar sebab akibat pada Gambar 4 halaman 16 (Bab Perumusan Masalah dan Kerangka Analisis).

7 4

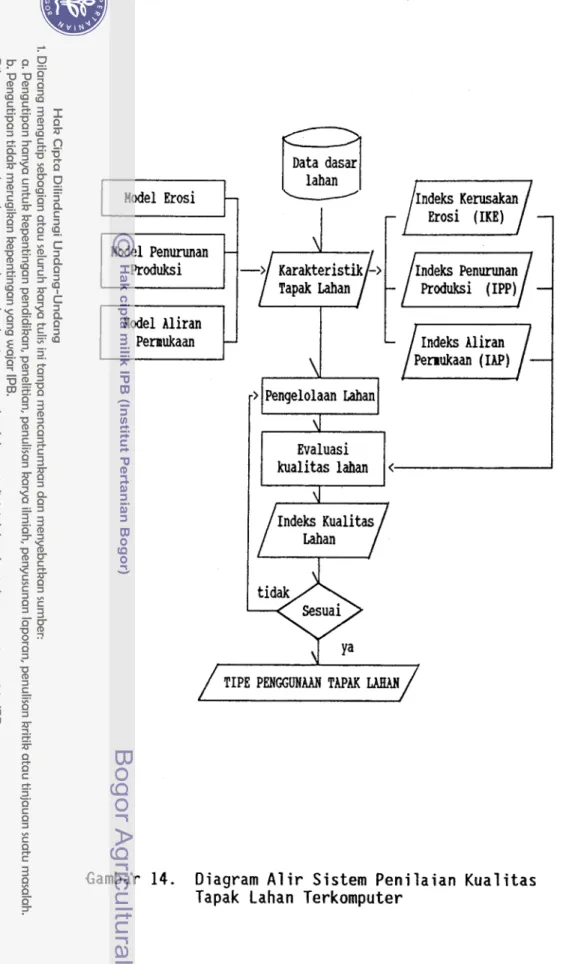

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan disusun diagram kotak hitam sistem penilaian kerusakan lahan terkomputer, seperti tertera pada Gambar 5 halaman 17 (Bab Perumusan Ha- salah dan Kerangka Analisis). Untuk mendapatkan model peni- laian kerusakan lahan yang lebih berdaya guna, disusun dia- gram alir sistem penilaian kualitas lahan, seperti tertera pada Gambar 14.

Model yang Diaunakan

Model matematik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Model Erosi, Model Penurunan Produksi, dan Model Aliran Permukaan.

(1) Model Erosi

Kerusakan tanah di lahan-lahan pertanian terutama di- sebabkan oleh proses erosi. Proses ini berjalan sangat ce- pat yang didukung oleh keadaan bentuk lahan berlereng, cu- rah hujan tinggi, keadaan tanah yang semakin dangkal, dan tindakan pengelolaan yang tidak sesuai.

Secara kuantitatif erosi dapat diprediksi dengan meng- gunakan persamaan berikut (Weschmeier dan Smith, 1978):

ETP = IEH

x IET

x ITP x ITN x ITKdi mana: ETP = Erosi terprediksi, dalam mm/th (=ton/ha/thx~~-' x 0.1 )

.

BD = Berat volume tanah, dalam g/cm3. IEH = Indeks erosivitas hujan,

IET = Indeks erodibilitas tanah, ITP = Indeks topografi,

ITN = Indeks pengelolaan tanaman,

ITK = Indeks tindakan konservasi tanah dan air.

Indeks tersebut di atas didapatkan dari model-model berikut :

(a) Indeks Erosivitas Huian

Indeks erosivitas hujan dapat diprediksi dengan persa- maan berikut (Bols, 1978):

di mana: IEH = Indeks erosivitas hujan (BL = bulanan, TH=tahunan).

CH = Curah hujan bulanan rata-rata (cm/bl). HH = Hari hujan bulanan rata-rata (hari/bl).

CHI4 = Curah hujan maksimum selama 24 jam dalam bulan yang bersangkutan (cm).

Data dasar

Model Erosi Indeks Kerusakan

Erosi (IKE) Model Penman -

Produksi

Produksi (IPP) Hodel Aliran

Permukaan Indeks Aliran

Penukaan (I*)

r> Pengelolaan Lahan

,

i -

Indeks Kualitas

G Z

tidak

TIPE PENGGUNM TAPAK LAEAN

Gambar 14. Diagram A l i r Sistem P e n i l a i a n K u a l i t a s Tapak Lahan Terkomputer

l b ) Indeks Erodibilitas Tanah

Indeks erodibilitas tanah dapat diprediksi dengan persamaan berikut (Weschmeier dam Smith, 1978):

IET = 1,292 x ((2,l M 1,14 i0-4 (12

-

BO) + 3,25 x (KST-

2)+

2,5 x (KPB-

3)) Xdi mana: IET = Indeks erodibilitas tanah.

M = Persen fase pasir sangat halus dan debu

(diameter 0.1 sd 0.05 dan 0.05 sd 0.002 mm) x (100

-

% liat).BO = Persentase bahan organik ( % C Organik

x

1,724).KST = Kode struktur tanah yang digunakan dalam klasifikasi tanah.

KPB = Kelas permeabilitas profil tanah.

(c) Indeks To~oarafi

Indeks topografi dapat diprediksi dengan persamaan berikut (Wischmeier dan Smith ,1978), (a) untuk lereng kurang atau sama dengan 20%, yaitu:

ITP = ( ~ / 2 2 . l ) ~

x (65.41 sin2a

+

4.56 Sin a+

0.065) dan (b) untuk lereng > 20% menggunakan persamaan Gregory dkk.. (1977 dalam Hamer, 1982) sebagai berikut:ITP = (L / 22.1)m x 34.7046 x (cos a) 1.503

x (0.5 x (sin

+

(sin a) 2 . 2 4 9 ) di mana: L = Panjang lereng (m).a = Sudut lereng (derajat). m = 0.5 untuk lereng 2 5 %,

m = 0.4 untuk lereng 3.5 % s.d 4.5 %,

m = 0.3 untuk lereng 1 8 s.d 3 %,

(d) Indeks Kerusakas Brosi (IKEI

Indeks kerusakan erosi diduga dengan model berikut:

IKE = ETP/EDB

Di mana: ETP = Erosi terprediksi (mm/th),

EDB = ~ r o s i yang masih dapat dibiarkan (mm/th)

(2) Model Penurunan Produksi

Produksi pertanian sangat dipengaruhi oleh produktivi- tas tanahnya. Produktivitas tersebut berbanding terbalik dengan erosi yang terjadi. Semakin tinggi erosi yang terja- di maka peroduktivitas tanahnya akan semakin rendah.

Untuk menduga penurunan produksi karena terjadi erosi di masa datang digunakan model penduga terhadap tiga kelom- pok tanah, yaitu ( 1 ) tanah yang kurang peka, (2) tanah agak peka, dan (3) tanah yang lebih peka, sebagai berikut (Shah, 1982) :

LPP (1) = 1.1263 X ETP

-

0.0030659 x E T P ~ R~ = 94.64 LPP (2) = 104.43 x (1-EXP(-0.018676 x ETP)) R~ = 88.10 LPP (3) = 100.25 x (1-EXP(-0.025622 x ETP)) R~ = 80.30di mana: LPP(1) = Laju penurunan produksi kelompok tanah 1 (%/th)

,

ETP = Erosi terprediksi (cm/th),

Model penduga penurunan produksi di atas hanya berlaku untuk menduga besarnya penurunan produksi tanaman semusirn karena erosi yang terjadi pada suatu penggunaan tertentu.

(3) Model Aliran Permukaan

Aliran permukaan adalah air yang mengalir di atas perrnukaan tanah sebelum mencapai saluran atau sungai (Chow, 1988). Aliran permukaan tersebut dipengaruhi oleh keadaan curah hujan dan kodisi permukaan tanahnya.

Secara kuantitatif aliran permukaan dapat diprediksi dengan model berikut (Metode SCS dalam Arsyad, 1989),

AP = (CH

-

0,2 s ) ~ X (CH+

0 , 8 s)'~S = (25400/BK)

-

254 di mana: AP = Aliran permukaan,S = Retensi air potensial maksimum (mm), BK = Bilangan kurva aliran permukaan.

Indeks Aliran Permukaan

Indeks aliran permukaan diduga dengan model berikut: IAP = LAP/CH

Di mana: IAP = Indeks aliran permukaan.

LAP = Laju aliran permukaan (mm/th). CH = Curah hujan (mm/th).

Teknik penilaian Ancaman Kerusakan &ahan

Apabila penilaian dilakukan terhadap satu tolok ukur, umumnya dipakai nilai mutlak dengan unit dimensi tertentu. Bilamana penilaian dilakukan terhadap tiga atau lebih tolok ukur maka algoritmanya menjadi rumit. Hal ini dikarenakan:

(a) unit masing-masing kriteria beragam, (b) instrumen pe- ngukur berbeda, (c) periode pengukuran masing-masing spesi- fik, (d) skala penilaian khas untuk setiap parameter, dan (e) derajat ketelitian dan perhitungan yang berbeda.

Dengan keadaan seperti di atas diperlukan algoritma yang mampu menggabungkan berbagai kriteria, sehingga hasil akhir evaluasi dapat menampung setiap isyarat masing-masing parameter komponen. Hal ini diwujudkan melalui perhitungan indeks yang bebas dimensi (dimensionless number).

81 Untuk mendapatkan nilai tunggal sebagai tolok ukur atau indeks komprehensif (comprehensive indicator), diper- lukan algoritma yang mengandung pembobotan kriteria. Xasa- lah peanbobotan sering menjadi tingkat kesulitan dalam pengindeksan karena dapat berubah secara cepat dan berpe- ngaruh sangat besar. Oleh karena itu pembobotan relatif di- buat dalam bentuk model formula sehingga input dengan mudah dapat ditambah melalui pertinbangan tertentu.

Teknik penilaian dilaksanakan dengan penetapan nilai indeks masing-masing komponen indikator. Hasil perhitungan parameter komponen dikonversikan ke dalam indeks bebas di- mensi sehingga hasil akhir akan didapatkan Indeks Kualitas Lahan yang dapat dideskripsikan ke dalam bentuk pernyataan.

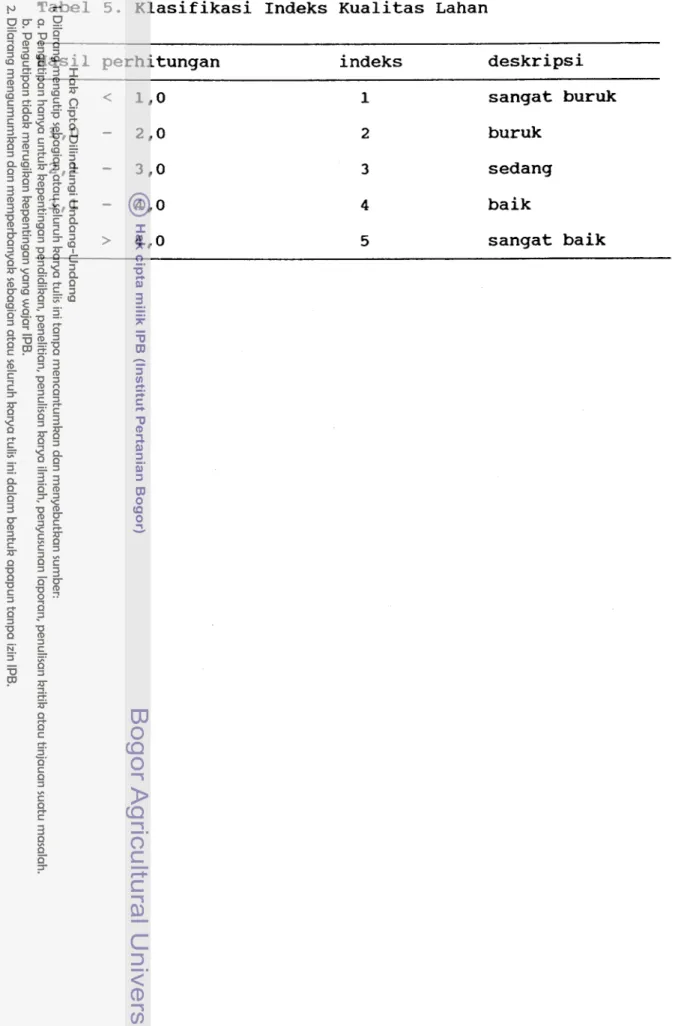

Interval pengindeksan digunakan skala angka 1 sampai 5. Pengertian angka 1 mendeskripsikan pernyataan yang pa- ling negatif seperti sangat buruk, sedangkan angka 5 menya- takan yang paling positif seperti sangat baik. Pengindeksan dilakukan terhadap (1) indeks kerusakan erosi, (2) indeks penurunan produksi, dan (3) indeks aliran permukaan.

Penilaian indeks parameter komponen lahan adalah: (1) Indeks Kerusakan Erosi

nilai indeks > 2,oo 1 1,Ol

-

2,oo 2 0,76-

1,OO 3 0,50-

0,75 4 < 0,50 5 deskri~si sangat tinggi tinggi sedang rendah sangat rendah(2) Indeks Penurunan Produksi indeks deskri~si sangat tinggi tinggi sedang rendah sangat rendah

(3) Indeks Aliran Permukaan

nilai indeks deskri~si

sangat tinggi tinggi

sedang rendah

sangat rendah

Indeks kualitas lahan didapatkan dari persamaan beri- kut :

n

IKL = C Ii

*

Wi i=1di mana: IKL = Indeks kualitas lahan. i = Komponen parameter utama. I = Indeks.

W = Bobot relatif komponen utama.

Hasil perhitungan indeks kualitas lahan, dibandingkan dengan nilai pada Tabel 5, untuk mendapatkan kelas kualitas

Tabel 5. Klasifikasi Indeks Kualitas Lahan

Hasil perhitungan indeks deskripsi sangat buruk buruk

sedang baik