10

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

3.1.1 Penelitian Pendahuluan 3.1.1.1 Kemampuan Puasa Ikan

Hasil uji kemampuan puasa benih ikan gurame yang dipelihara sebanyak 30 ekor menunjukkan bahwa ikan gurame tersebut dapat bertahan hidup selama 6 hari. Berikut merupakan data tingkat kelangsungan hidup dan kualitas air benih ikan gurame selama pemuasaan (Tabel 2).

Tabel 2. Tingkat Kelangsungan Hidup Benih dan Kualitas Air Benih Ikan Gurame Hari ke- ∑ ikan hidup (ekor) ∑ ikan mati (ekor) SR (%) Suhu (oC) pH NH3 (mg/ℓ) Tingkah Laku Ikan 1 30 0 100 28 7.493 0.007 berenang aktif 2 30 0 100 28 7.143 0.004 berenang aktif 3 30 0 100 27.8 7.057 0.003 berenang aktif 4 30 0 100 28 7.003 0.002 berenang aktif 5 30 0 100 28 6.950 0.002 berenang aktif 6 30 0 100 28 7.036 0.003 berenang lemas 7 29 1 97 28 7.167 0.006 berenang lemas 8 28 2 96 28 7.153 0.005 berenang lemas

Keterangan: dilakukan pergantian air pemeliharaan sebanyak 30-50% untuk menjaga kualitas air.

3.1.1.2 Tingkat Konsumsi Oksigen Benih Ikan Gurame

Hasil uji TKO diperoleh benih ikan gurame dengan bobot ±1,7 gram memiliki nilai TKO sebesar 0,219 mgO2/gr setiap jam, jadi jumlah oksigen yang

dibutuhkan selama 72 jam dengan kepadatan 50 ekor/ℓ adalah sebanyak 1340,28 mgO2 (Lampiran 1).

3.1.1.3 Laju Ekskresi TAN Benih Ikan Gurame

Ekskresi TAN ikan gurame yang didapat dari pengujian setiap 12 jam selama 48 jam didapat nilai TAN yang dihasilkan oleh ikan gurame dengan bobot 1,7 gram adalah 0.0037 mg TAN/ℓ perjam (Lampiran 2). Berdasarkan hasil uji

11 tersebut diprediksi nilai TAN ikan gurame dengan ukuran ±1,7 gram sebanyak 50 ekor dalam media pengepakan selama 72 jam adalah sekitar 22,644 mg/ℓ.

3.1.2 Penelitian Utama

3.1.2.1 Tingkat Kelangsungan Hidup (SR) Pengangkutan Benih Ikan Gurame

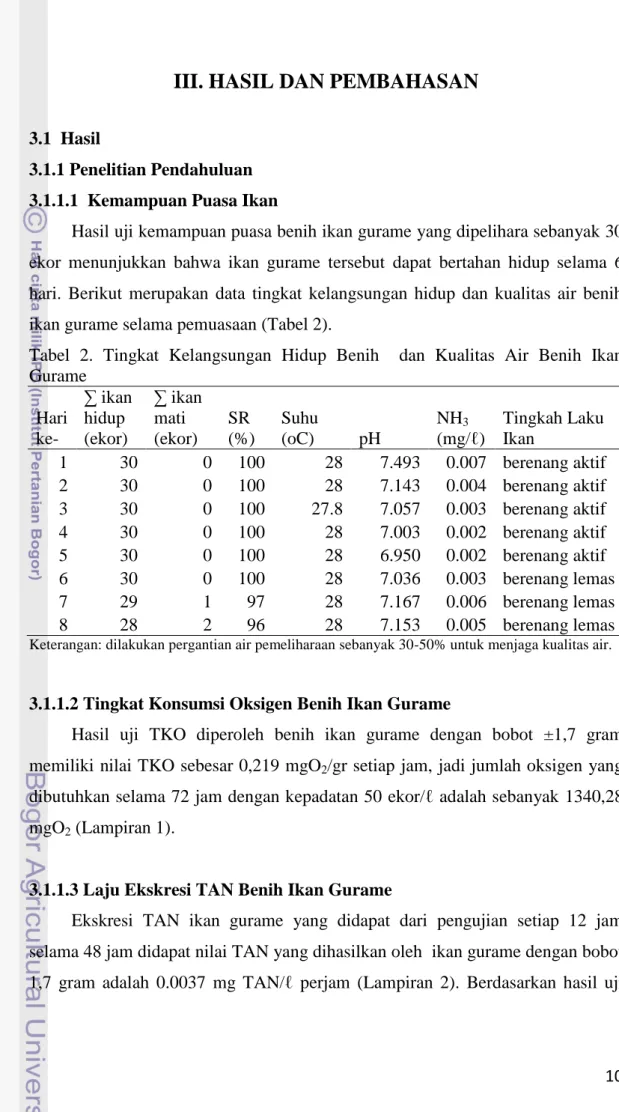

Tingkat kelangsungan hidup benih ikan pada media pengangkutan dapat dilihat pada Tabel 3. Dan hasil analisis statistik dapat dilihat pada lampiran 19. Berdasarkan uji statistik tidak terdapat perbedaan nyata antar perlakuan pada jam ke-0 hingga jam ke-18, namun terdapat perbedaan nyata dan perbedaan tidak nyata pada jam ke-24 hingga jam ke-72.

Tingkat kelangsungan hidup benih gurame masih sebesar 100% dari jam ke-0 hingga jam ke-12. Kematian ikan mulai terjadi pada jam ke 18 dan kematian ini tetap terjadi pada perlakuan hingga jam ke-72. Kematian mulai terjadi pada perlakuan 8 ppt dan 10 ppt pada jam ke-18. Untuk perlakuan 6 g/ℓ, ikan mulai mengalami kematian pada jam ke-18 sedangkan perlakuan 4 g/ℓ mulai mengalami kematian pada jam ke-36. Pada akhir perlakuan nilai SR tertinggi terdapat pada perlakuan 4 g/ℓ sebesar 86% dan terendah pada perlakuan 10 g/ℓ sebesar 5,33%. Tabel 3. Tingkat kelangsungan hidup ikan gurame selama pengangkutan

Jam ke- Nilai SR% Pemeliharaan per Perlakuan

4 ppt 6 ppt 8 ppt 10 ppt 0 100±0a 100±0a 100±0a 100±0a 6 100±0a 100±0a 100±0a 100±0a 12 100±0a 100±0a 100±0a 100±0a 18 100±0a 100±0a 98,67±2,31a 98±2a 24 100±0b 98,67±2,3ab 98,67±2,31ab 94±2a 30 100±0b 98±3,5b 97,33±1,15b 76,67±5,77a 36 99,33±1,15b 97,33±4,62b 95,33±3,06b 69,33±15,14a 42 99,33±1,15b 91,33±7,57b 82±5,29ab 64,67±12,49a 48 99,33±1,15c 88±8bc 76,67±3,06ab 60±12,49a 54 99,33±1,15c 84±9,71bc 70±9,17b 48,67±8,08a 60 92,67±5,03b 74,67±8,33b 40±0A 26,67±23,09a 66 91,33±3,06c 69,33±2,31b 24±10a 12±10,58a 72 86±7,21c 35,33±2,31b 16,67±12,7ab 5,33±4,62a

Keterangan: Huruf superscript di belakang nilai standar deviasi yang berbeda pada setiap baris menunjukkan pengaruh perlakuan yang berbeda nyata (P<0,05)

12 Berikut merupakan gambar grafik tingkat kelangsungan hidup benih ikan gurame selama pengangkutan. Gambar 1 menunjukkan grafik SR benih gurame selama perlakuan 72 jam. SR paling baik diperlihatkan oleh perlakuan 4 gr/ℓ.

Gambar 1. Tingkat kelangsungan hidup benih ikan gurame 3.1.2.2 Kualitas Air Media Pengangkutan

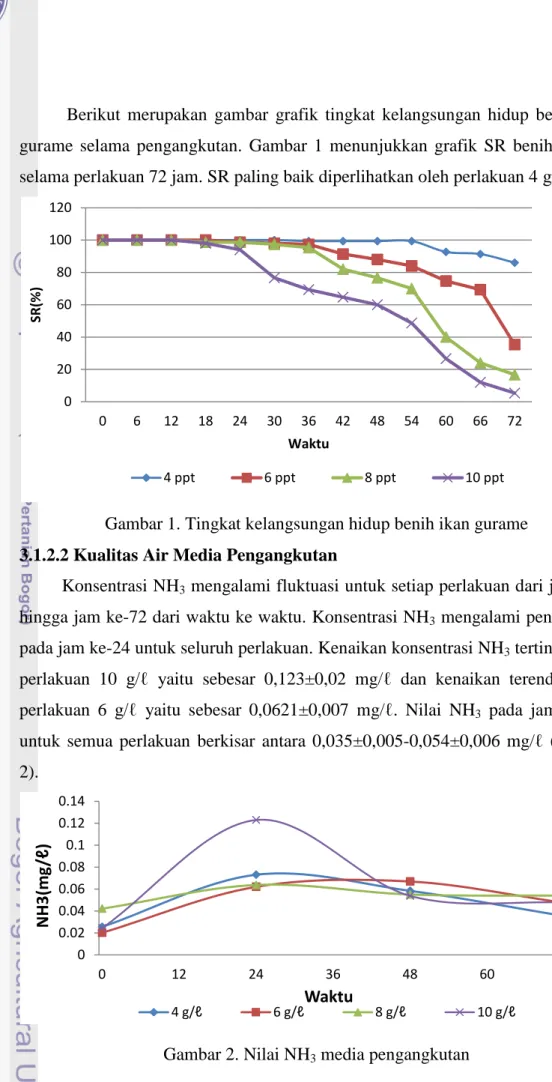

Konsentrasi NH3 mengalami fluktuasi untuk setiap perlakuan dari jam ke-0

hingga jam ke-72 dari waktu ke waktu. Konsentrasi NH3 mengalami peningkatan

pada jam ke-24 untuk seluruh perlakuan. Kenaikan konsentrasi NH3 tertinggi pada

perlakuan 10 g/ℓ yaitu sebesar 0,123±0,02 mg/ℓ dan kenaikan terendah pada perlakuan 6 g/ℓ yaitu sebesar 0,0621±0,007 mg/ℓ. Nilai NH3 pada jam ke 72-

untuk semua perlakuan berkisar antara 0,035±0,005-0,054±0,006 mg/ℓ (Gambar 2).

Gambar 2. Nilai NH3 media pengangkutan 0 20 40 60 80 100 120 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 SR (% ) Waktu 4 ppt 6 ppt 8 ppt 10 ppt 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0 12 24 36 48 60 72 NH3 (m g/ℓ) Waktu 4 g/ℓ 6 g/ℓ 8 g/ℓ 10 g/ℓ

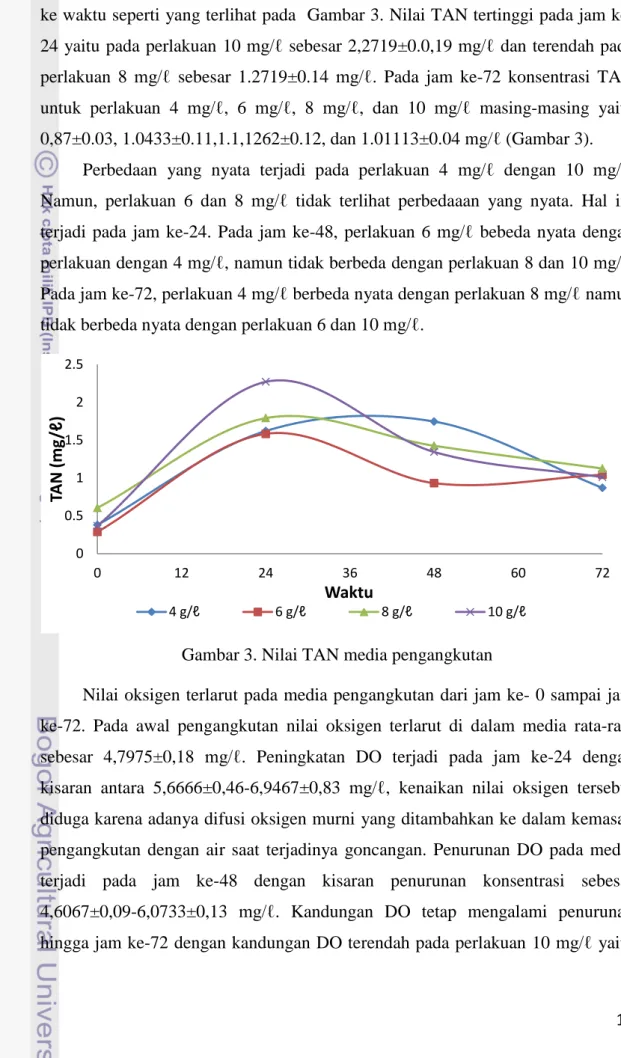

13 Konsentrasi TANuntuk setiap perlakuan mengalami perubahan dari waktu ke waktu seperti yang terlihat pada Gambar 3. Nilai TAN tertinggi pada jam ke-24 yaitu pada perlakuan 10 mg/ℓ sebesar 2,2719±0.0,19 mg/ℓ dan terendah pada perlakuan 8 mg/ℓ sebesar 1.2719±0.14 mg/ℓ. Pada jam ke-72 konsentrasi TAN untuk perlakuan 4 mg/ℓ, 6 mg/ℓ, 8 mg/ℓ, dan 10 mg/ℓ masing-masing yaitu 0,87±0.03, 1.0433±0.11,1.1,1262±0.12, dan 1.01113±0.04 mg/ℓ (Gambar 3).

Perbedaan yang nyata terjadi pada perlakuan 4 mg/ℓ dengan 10 mg/ℓ. Namun, perlakuan 6 dan 8 mg/ℓ tidak terlihat perbedaaan yang nyata. Hal ini terjadi pada jam ke-24. Pada jam ke-48, perlakuan 6 mg/ℓ bebeda nyata dengan perlakuan dengan 4 mg/ℓ, namun tidak berbeda dengan perlakuan 8 dan 10 mg/ℓ. Pada jam ke-72, perlakuan 4 mg/ℓ berbeda nyata dengan perlakuan 8 mg/ℓ namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan 6 dan 10 mg/ℓ.

Gambar 3. Nilai TAN media pengangkutan

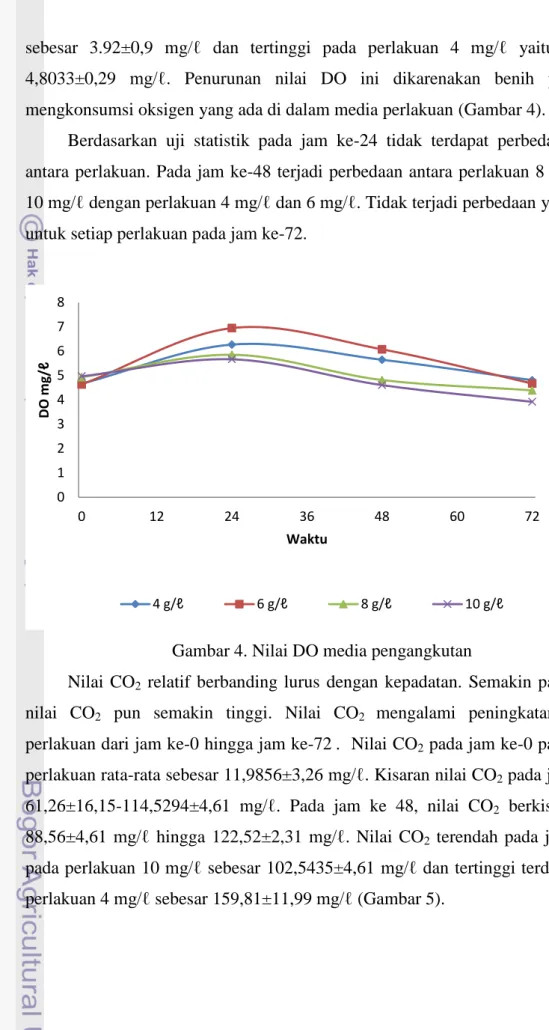

Nilai oksigen terlarut pada media pengangkutan dari jam ke- 0 sampai jam ke-72. Pada awal pengangkutan nilai oksigen terlarut di dalam media rata-rata sebesar 4,7975±0,18 mg/ℓ. Peningkatan DO terjadi pada jam ke-24 dengan kisaran antara 5,6666±0,46-6,9467±0,83 mg/ℓ, kenaikan nilai oksigen tersebut diduga karena adanya difusi oksigen murni yang ditambahkan ke dalam kemasan pengangkutan dengan air saat terjadinya goncangan. Penurunan DO pada media terjadi pada jam ke-48 dengan kisaran penurunan konsentrasi sebesar 4,6067±0,09-6,0733±0,13 mg/ℓ. Kandungan DO tetap mengalami penurunan hingga jam ke-72 dengan kandungan DO terendah pada perlakuan 10 mg/ℓ yaitu

0 0.5 1 1.5 2 2.5 0 12 24 36 48 60 72 TA N (m g/ℓ) Waktu 4 g/ℓ 6 g/ℓ 8 g/ℓ 10 g/ℓ

14 sebesar 3.92±0,9 mg/ℓ dan tertinggi pada perlakuan 4 mg/ℓ yaitu sebesar 4,8033±0,29 mg/ℓ. Penurunan nilai DO ini dikarenakan benih perlakuan mengkonsumsi oksigen yang ada di dalam media perlakuan (Gambar 4).

Berdasarkan uji statistik pada jam ke-24 tidak terdapat perbedaan nyata antara perlakuan. Pada jam ke-48 terjadi perbedaan antara perlakuan 8 mg/ℓ dan 10 mg/ℓ dengan perlakuan 4 mg/ℓ dan 6 mg/ℓ. Tidak terjadi perbedaan yang nyata untuk setiap perlakuan pada jam ke-72.

Gambar 4. Nilai DO media pengangkutan

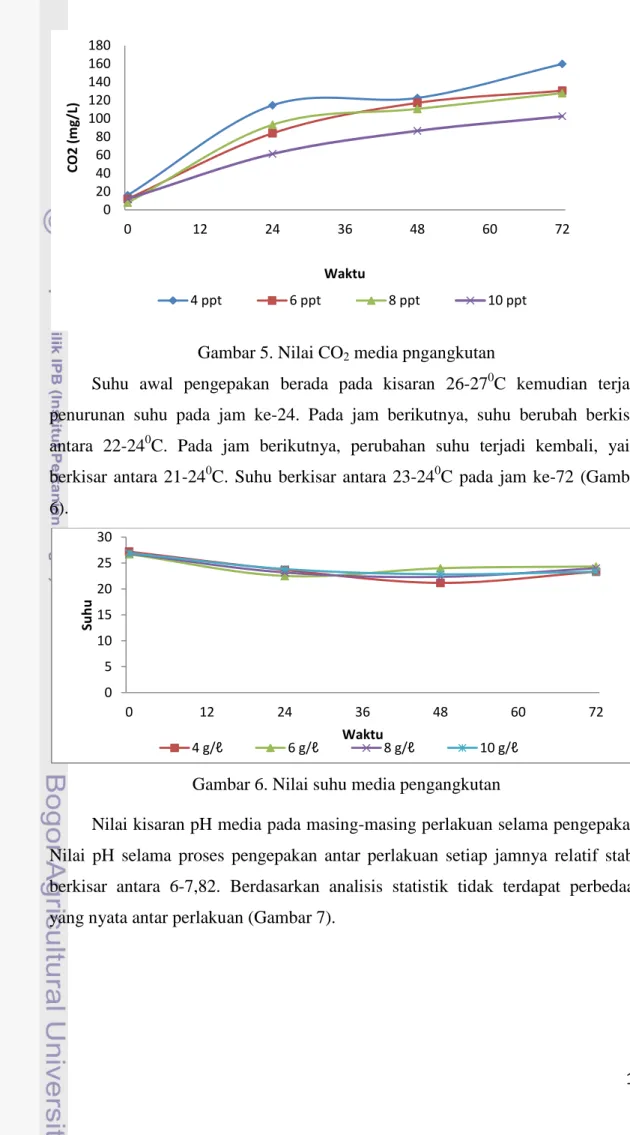

Nilai CO2 relatif berbanding lurus dengan kepadatan. Semakin padat ikan,

nilai CO2 pun semakin tinggi. Nilai CO2 mengalami peningkatan selama

perlakuan dari jam ke-0 hingga jam ke-72. Nilai CO2 pada jam ke-0 pada setiap

perlakuan rata-rata sebesar 11,9856±3,26 mg/ℓ. Kisaran nilai CO2 pada jam ke-24

61,26±16,15-114,5294±4,61 mg/ℓ. Pada jam ke 48, nilai CO2 berkisar antara

88,56±4,61 mg/ℓ hingga 122,52±2,31 mg/ℓ. Nilai CO2 terendah pada jam ke-72

pada perlakuan 10 mg/ℓ sebesar 102,5435±4,61 mg/ℓ dan tertinggi terdapat pada perlakuan 4 mg/ℓ sebesar 159,81±11,99 mg/ℓ (Gambar 5).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 12 24 36 48 60 72 D O m g/ ℓ Waktu 4 g/ℓ 6 g/ℓ 8 g/ℓ 10 g/ℓ

15 Gambar 5. Nilai CO2 media pngangkutan

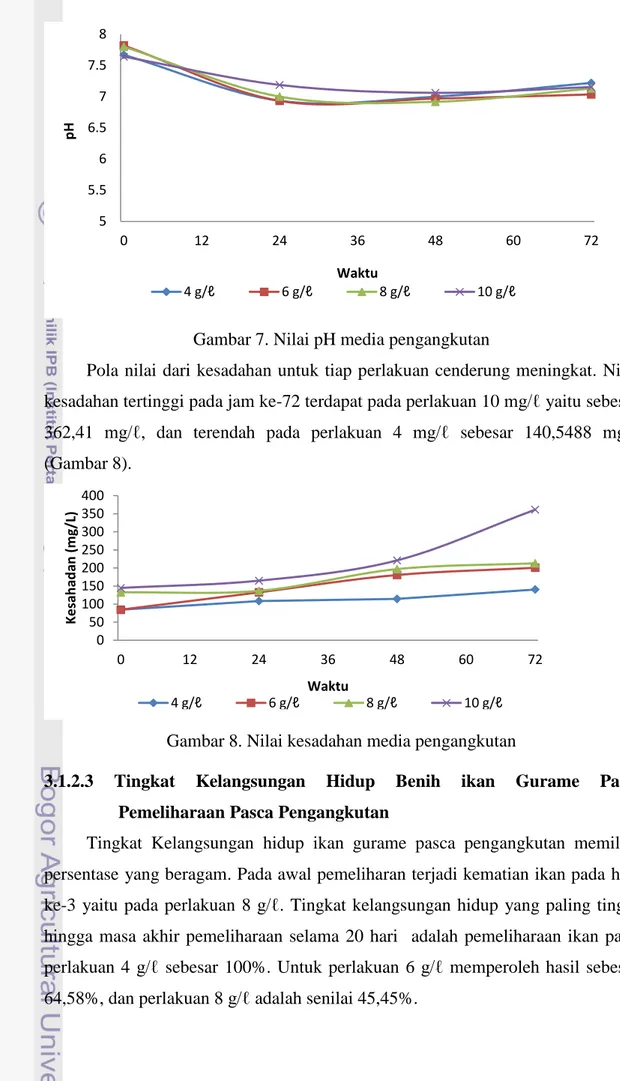

Suhu awal pengepakan berada pada kisaran 26-270C kemudian terjadi penurunan suhu pada jam ke-24. Pada jam berikutnya, suhu berubah berkisar antara 22-240C. Pada jam berikutnya, perubahan suhu terjadi kembali, yaitu berkisar antara 21-240C. Suhu berkisar antara 23-240C pada jam ke-72 (Gambar 6).

Gambar 6. Nilai suhu media pengangkutan

Nilai kisaran pH media pada masing-masing perlakuan selama pengepakan. Nilai pH selama proses pengepakan antar perlakuan setiap jamnya relatif stabil berkisar antara 6-7,82. Berdasarkan analisis statistik tidak terdapat perbedaan yang nyata antar perlakuan (Gambar 7).

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 0 12 24 36 48 60 72 CO2 ( m g/ L) Waktu 4 ppt 6 ppt 8 ppt 10 ppt 0 5 10 15 20 25 30 0 12 24 36 48 60 72 Su h u Waktu 4 g/ℓ 6 g/ℓ 8 g/ℓ 10 g/ℓ

16 Gambar 7. Nilai pH media pengangkutan

Pola nilai dari kesadahan untuk tiap perlakuan cenderung meningkat. Nilai kesadahan tertinggi pada jam ke-72 terdapat pada perlakuan 10 mg/ℓ yaitu sebesar 362,41 mg/ℓ, dan terendah pada perlakuan 4 mg/ℓ sebesar 140,5488 mg/ℓ (Gambar 8).

Gambar 8. Nilai kesadahan media pengangkutan

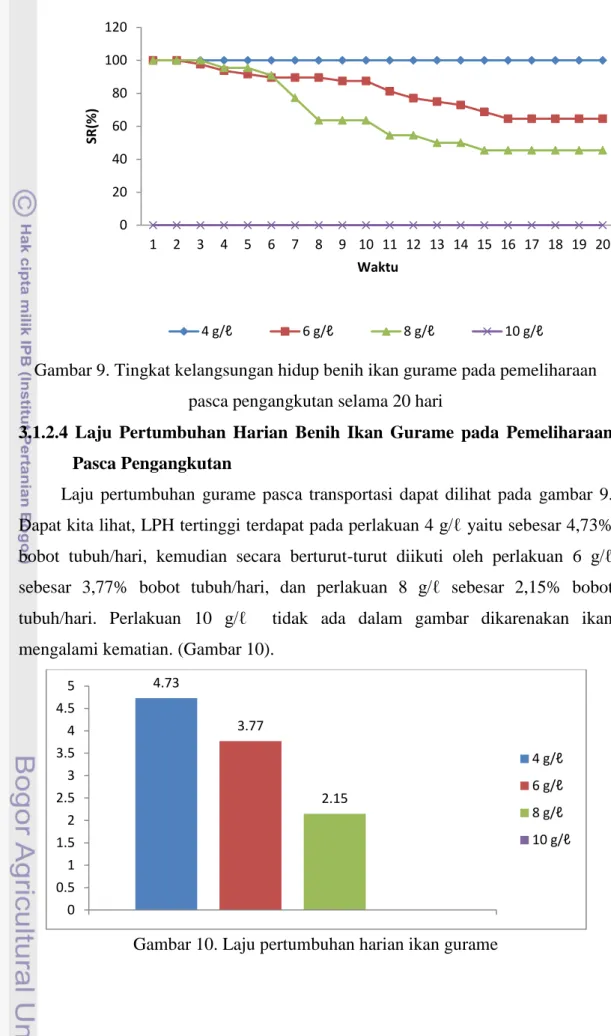

3.1.2.3 Tingkat Kelangsungan Hidup Benih ikan Gurame Pada Pemeliharaan Pasca Pengangkutan

Tingkat Kelangsungan hidup ikan gurame pasca pengangkutan memiliki persentase yang beragam. Pada awal pemeliharan terjadi kematian ikan pada hari ke-3 yaitu pada perlakuan 8 g/ℓ. Tingkat kelangsungan hidup yang paling tinggi hingga masa akhir pemeliharaan selama 20 hari adalah pemeliharaan ikan pada perlakuan 4 g/ℓ sebesar 100%. Untuk perlakuan 6 g/ℓ memperoleh hasil sebesar 64,58%, dan perlakuan 8 g/ℓ adalah senilai 45,45%.

5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 0 12 24 36 48 60 72 pH Waktu 4 g/ℓ 6 g/ℓ 8 g/ℓ 10 g/ℓ 0 50 100 150 200 250 300 350 400 0 12 24 36 48 60 72 Ke sa h ad an ( m g/ L) Waktu 4 g/ℓ 6 g/ℓ 8 g/ℓ 10 g/ℓ

17 Gambar 9. Tingkat kelangsungan hidup benih ikan gurame pada pemeliharaan

pasca pengangkutan selama 20 hari

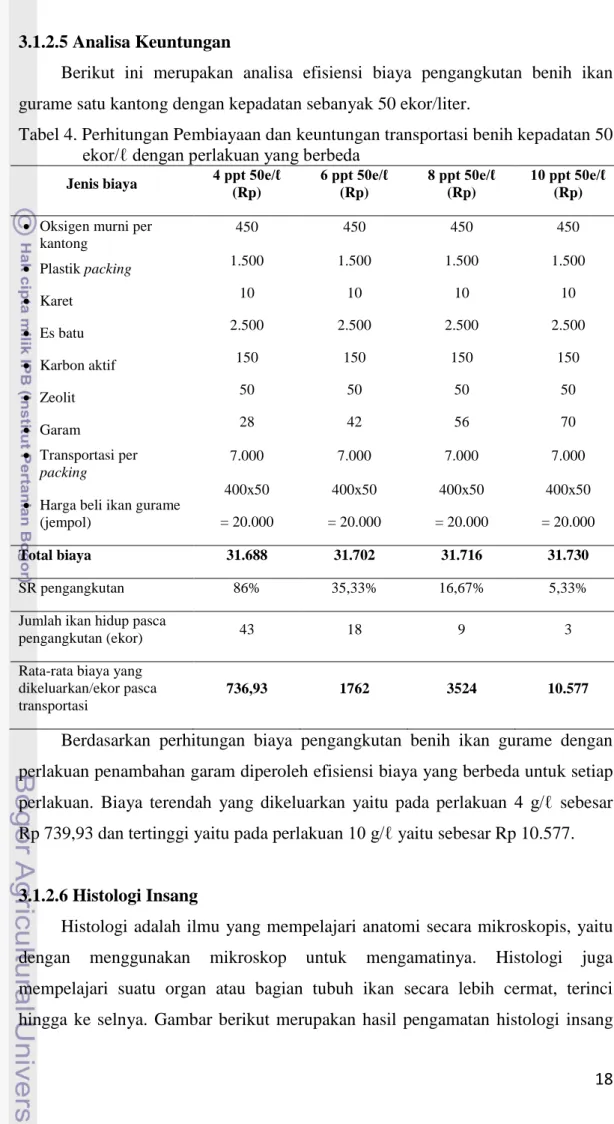

3.1.2.4 Laju Pertumbuhan Harian Benih Ikan Gurame pada Pemeliharaan Pasca Pengangkutan

Laju pertumbuhan gurame pasca transportasi dapat dilihat pada gambar 9. Dapat kita lihat, LPH tertinggi terdapat pada perlakuan 4 g/ℓ yaitu sebesar 4,73% bobot tubuh/hari, kemudian secara berturut-turut diikuti oleh perlakuan 6 g/ℓ sebesar 3,77% bobot tubuh/hari, dan perlakuan 8 g/ℓ sebesar 2,15% bobot tubuh/hari. Perlakuan 10 g/ℓ tidak ada dalam gambar dikarenakan ikan mengalami kematian. (Gambar 10).

Gambar 10. Laju pertumbuhan harian ikan gurame

0 20 40 60 80 100 120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SR (% ) Waktu 4 g/ℓ 6 g/ℓ 8 g/ℓ 10 g/ℓ 4.73 3.77 2.15 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 4 g/ℓ 6 g/ℓ 8 g/ℓ 10 g/ℓ

18 3.1.2.5 Analisa Keuntungan

Berikut ini merupakan analisa efisiensi biaya pengangkutan benih ikan gurame satu kantong dengan kepadatan sebanyak 50 ekor/liter.

Tabel 4. Perhitungan Pembiayaan dan keuntungan transportasi benih kepadatan 50 ekor/ℓ dengan perlakuan yang berbeda

Jenis biaya 4 ppt 50e/ℓ

(Rp) 6 ppt 50e/ℓ (Rp) 8 ppt 50e/ℓ (Rp) 10 ppt 50e/ℓ (Rp)

Oksigen murni per kantong 450 450 450 450 Plastik packing 1.500 1.500 1.500 1.500 Karet 10 10 10 10 Es batu 2.500 2.500 2.500 2.500 Karbon aktif 150 150 150 150 Zeolit 50 50 50 50 Garam 28 42 56 70 Transportasi per packing 7.000 7.000 7.000 7.000

Harga beli ikan gurame (jempol) 400x50 = 20.000 400x50 = 20.000 400x50 = 20.000 400x50 = 20.000 Total biaya 31.688 31.702 31.716 31.730 SR pengangkutan 86% 35,33% 16,67% 5,33%

Jumlah ikan hidup pasca

pengangkutan (ekor) 43 18 9 3

Rata-rata biaya yang dikeluarkan/ekor pasca transportasi

736,93 1762 3524 10.577

Berdasarkan perhitungan biaya pengangkutan benih ikan gurame dengan perlakuan penambahan garam diperoleh efisiensi biaya yang berbeda untuk setiap perlakuan. Biaya terendah yang dikeluarkan yaitu pada perlakuan 4 g/ℓ sebesar Rp 739,93 dan tertinggi yaitu pada perlakuan 10 g/ℓ yaitu sebesar Rp 10.577.

3.1.2.6 Histologi Insang

Histologi adalah ilmu yang mempelajari anatomi secara mikroskopis, yaitu dengan menggunakan mikroskop untuk mengamatinya. Histologi juga mempelajari suatu organ atau bagian tubuh ikan secara lebih cermat, terinci hingga ke selnya. Gambar berikut merupakan hasil pengamatan histologi insang

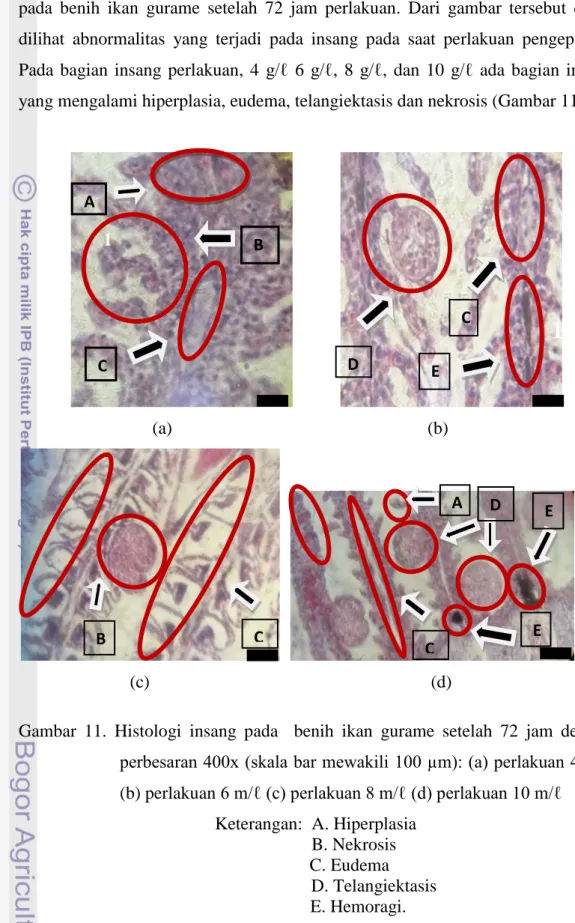

19 pada benih ikan gurame setelah 72 jam perlakuan. Dari gambar tersebut dapat dilihat abnormalitas yang terjadi pada insang pada saat perlakuan pengepakan. Pada bagian insang perlakuan, 4 g/ℓ 6 g/ℓ, 8 g/ℓ, dan 10 g/ℓ ada bagian insang yang mengalami hiperplasia, eudema, telangiektasis dan nekrosis (Gambar 11).

(a) (b)

(c) (d)

Gambar 11. Histologi insang pada benih ikan gurame setelah 72 jam dengan perbesaran 400x (skala bar mewakili 100 µm): (a) perlakuan 4 m/ℓ (b) perlakuan 6 m/ℓ (c) perlakuan 8 m/ℓ (d) perlakuan 10 m/ℓ

Keterangan: A. Hiperplasia B. Nekrosis C. Eudema D. Telangiektasis E. Hemoragi. B C A E D E

1

1 A B C D C E C20 3.2 Pembahasan

3.2.1 Penelitian Pendahuluan

Tingkat kelangsungan hidup ikan pada hasil uji kemampuan puasa ikan menunjukkan selama kegiatan puasa yang dilakukan selama 6 hari benih ikan gurame dapat bertahan hidup hingga dengan tingkat kelangsungan hidup sebesar 100%. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa kematian ikan selama perlakuan lebih kurang 72 jam bukan dikarenakan ikan tidak diberi pakan tetapi karena faktor lain. Pemuasaan benih sebelum perlakuan adalah lebih kurang selama 2 hari. Hal ini dilakukan karena penurunan ekskresi ikan paling besar adalah pemuasaan selama 2 hari.

Nilai tingkat konsumsi oksigen benih gurame dengan bobot ±1,7 gram yaitu sebesar 0,219 mgO2/g setiap jam. Untuk pengangkutan gurame dengan kepadatan

50 ekor/ℓ konsumsi oksigen diperkirakan sebesar 1340,28 mgO2 (Lampiran 1).

Oleh karena itu, pasokan oksigen murni dengan nilai 5203 mgO2 (Lampiran 1).

diharapkan cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi oksigen benih selama perlakuan ±72 jam. Jika terjadi kematian ikan uji di media pengangkutan, hal ini bukan dikarenakan benih kekurangan oksigen terlarut namun dikarenakan faktor parameter kualitas air lainnya.

Benih gurame dengan bobot 1,7 gram menghasilkan ekskresi amoniak sebesar 0.0037 mg/ℓ setiap jam (Lampiran 2). Berdasarkan hasil perhitungan maka diperkirakan nilai TAN selama 72 jam pada media pengepakan dengan jumlah ikan sebanyak 50 ekor yang diangkut adalah lebih kurang sebesar 22,644 mg/ℓ.

3.2.2 Penelitian Utama

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan penelitian transportasi ikan gurame ukuran ±4 cm dengan lama pengangkutan 72 jam dengan dosis zeolit (20 g/ℓ) dan karbon aktif (10 g/ℓ) yang dilakukan oleh Maria (2010) yang memperoleh SR sebesar 84,17% dengan kepadatan optimum 40 ekor/ℓ. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada perbedaan penambahan garam pada media pengangkutan. Adapun dosis yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu zeolit (20 g/ℓ) dan karbon aktif (10 g/ℓ) dan tanpa penambahan

21 garam sedangkan penelitian ini menggunakan dosis zeolit (20 g/ℓ) dan karbon aktif (10 g/ℓ) dan garam (4 g/ℓ, 6 g/ℓ, 8 g/ℓ dan 10 g/ℓ). Kepadatan tinggi benih gurame digunakan pada penelitian ini untuk mengetahui efisiensi penambahan garam yang dilihat berdasarkan tingkat kelangsungan hidup benih selama pengangkutan. Doudoroff (1957) dalam Affandi dan Tang (2002) menyatakan bahwa, ikan air tawar mempunyai batas toleransi terhadap tekanan osmotik lingkungan hidupnya sebesar kurang lebih 6 atm atau setara dengan 5 mg/ℓ NaCl. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kelangsungan hidup (SR) yang terbaik adalah perlakuan 4 g/ℓ yang mencapai 86%. Sedangkan SR terendah terjadi pada perlakuan 10 g/ℓ sebesar 5,33 % (Tabel 3). Nilai SR pada perlakuan 10 g/ℓ menggambarkan kematian benih pada media pengangkutan. Kematian mulai terjadi pada jam ke-18 dan ikan pada perlakuan 10 g/ℓ mengalami kematian yang paling besar yaitu sebesar 48,67%. hal tersebut terjadi karena kandungan NH3 mengalami peningkatan di dalam

media yang tidak dapat ditolerir oleh ikan. Jika dibandingkan dengan perlakuan lain, peningkatan NH3 pada perlakuan 10 g/ℓ memiliki nilai NH3 yang paling

besar. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1 dan lampiran 7. Jumlah ikan yang mati semakin bertambah seiring waktu.

Penambahan bahan aktif ke dalam media mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup pada benih perlakuan. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada penelitian ini dapat diketahui tingkat kelangsungan hidup ikan selama pengangkutan dipengaruhi oleh kualitas air di dalam media dan adanya peran penambahan bahan kedalam media yaitu zeolit, karbon aktif, dan garam. Penambahan garam sebanyak 4 g/ℓ ke dalam media memberikan hasil tingkat kelangsungan hidup (SR) yang lebih baik dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya yaitu sebesar 86%. Menurut Swann dan Illinois (1993), penambahan bahan kimia aditif dapat diberikan pada saat pengepakan ikan, namun dosis yang berlebih akan mengakibatkan munculnya masalah pada saat perlakuan. Oleh sebab itu dibutuhkan pengukuran dosis yang tepat untuk setiap bahan aditif. Berdasarkan penelitian ini, penambahan dosis garam sebesar 4 g/ℓ merupakan dosis garam yang tepat. Bahan umum yang ditambahkan pada media pengepakan adalah garam. Penambahan garam kedalam air yang digunakan sebagai media

22 transportasi bertujuan untuk menurunkan perbedaan kadar mineral antara air dan darah ikan yang akan menurunkan efek dari ketidakseimbangan tekanan osmotik. Ikan air tawar memiliki konsentrasi mineral garam dalam tubuh yang lebih tinggi dari pada lingkungannya sehingga ikan cenderung kehilangan mineral garam dalam tubuh. Untuk itu dibutuhkan penambahan garam dalam media air untuk meminimalisir penggunaan energi oleh ikan untuk kegiatan osmoregulasi.

Konsentrasi TAN pada penelitian menunjukkan penurunan setiap waktunya. Konsentrasi TAN tertinggi pada jam ke- 72 terdapat pada perlakuan 10 mg/ℓ sebesar 0,0477±0.002 mg/ℓ. Salah satu cara untuk mengurangi konsentrasi amoniak adalah menggunakan zeolit dan karbon aktif, dimana zeolit dan karbon aktif ini mampu mengadsorbsi sejumlah amoniak dalam waktu tertentu (Supendi, 2006). Ghozali (2007) dalam waktu satu jam zeolit berukuran -40/60 mesh dengan berat 10 gram mampu menurunkan kandungan TAN sampai 1,2 mg/ℓ.

Kematian mulai terjadi pada jam ke-18 hingga perlakuan berakhir. Hal ini dikarenakan nilai NH3 yang berada di atas nilai toleransi ikan terhadap NH3. Nilai

NH3 paling tinggi terdapat pada perlakuan 10 g/ℓ. Kematian paling banyak terjadi

pada saat jam ke-24 untuk perlakuan 10 g/ℓ, dimana pada perlakuan ini nilai NH3

sebesar 0,123 pada saat jam ke-24. Sawyer dan McCarty (1978) dalam Effendi (2003) menyatakan bahwa kadar amoniak bebas yang tidak terionisasi pada air tawar sebaiknya tidak lebih dari 0,02 mg/ℓ. Jika kadar amoniak lebih dari 0,02 mg/ℓ maka air tersebut bersifat toksik bagi beberapa jenis ikan. Menurut Lin dan Randall (1990) dalam Wood (1993) kadar amoniak darah pada ikan air tawar yang dipaparkan amoniak pada pH yang berkisar antara 4,0-5,5 mengalami peningkatan beberapa jam setelah perlakuan diberikan. Hal tersebut diduga disebabkan oleh terhalangnya pertukaran antara Na+/NH4+. Kandungan NH3 yang

tinggi tanpa didukung oleh faktor lain seperti kandungan oksigen yang memadai, keberadaan kation yang bermaanfaat untuk ikan di dalam air, dll akan menyebabkan kematian ikan karena bersifat toksik. Menurut Effendi (2003) bentuk kandungan NH3 dan NH4+ tergantung pada konsentrasi ion hidrogen pada

air. Air dengan pH rendah memiliki ion hidrogen lebih banyak sehingga bentuk NH4+ lebih dominan. kestabilan nilai pH selama perlakuan dikarenakan suhu yang

23 pada saat perlakuan diakibatkan terhalangnya pengikatan oksigen dalam darah oleh NH3. Muhammad (2001) menyatakan pengikatan hemoglobin terhadap

amoniak lebih tinggi dibandingkan pengikatan hemoglobin terhadap oksigen, sehingga sel pada insang tidak mendapat suplai oksigen yang cukup dan mengakibatkan kematian pada benih.

Kandungan oksigen mengalami peningkatan pada jam ke-24 di dalam media, hal ini terjadi karena adanya difusi antara muka air dengan pasokan oksigen murni yang dimasukkan saat pengangkutan, sehingga meningkatkan kandungan oksigen di media. Menurut Effendi (2003), difusi oksigen dapat terjadi saat pergolakan air akibat gerakan muka air. Pergerakan muka air ini dapat dikarenakan goncangan ataupun pergerakan ikan. Penurunan oksigen terlarut pada media terjadi pada jam ke- 48 dan ke-72 hal ini dikarenakan adanya respirasi oleh benih. Kisaran oksigen terlarut di dalam media pengangkutan pada jam ke-72 berkisar antara 3,2-4,8 mg/ℓ. Menurut Pescod (1973), nilai oksigen terlarut yang baik untuk transportasi ikan adalah 2 mg/ℓ. Selain itu, Francis dan Floyd (2003) menyatakan bahwa kematian ikan biasanya terjadi bila konsentrasi oksigen terlarut di bawah 2 mg/ℓ. Nilai oksigen akhir pengangkutan ini masih dalam toleransi kandungan oksigen untuk transportasi ikan. Kematian ikan yang terjadi pada perlakuan 10 mg/ℓ juga dapat dikarenakan nilai konsentrasi oksigen yang lebih kecil jika dibandingkan dengan perlakuan yang lain.

Semakin padat ikan maka kandungan CO2 juga semakin tinggi. Peningkatan

konsentrasi CO2 dalam media air pengangkutan terus dari jam ke-0 hingga jam

ke-72. Nilai konsentrasi CO2 tertinggi adalah pada perlakuan 4 mg/ℓ sebesar

159,81 mg/L, kemudian 6 mg/ℓ sebesar 130,51 mg/L, 8 mg/ℓ sebesar 127,85 mg/L, dan 10 mg/ℓ sebesar 102,54 mg/L. Kandungan CO2 yang tinggi disebabkan

kurangnya kemampuan zeolit dan karbon aktif dalam menyerap CO2 dalam media

pengangkutan dan jumlah benih dalam media. Menurut Setyawan (2003) selain dapat dipakai sebagai penyerap ion NH4+, Fe+, Mn+, bahan ini juga mampu

menyerap CO2 namun zeolit akan lebih aktif menyerap NH4 di dalam media

dibandingkan CO2 karena ion NH4 di dalam media lebih mudah berikatan dengan

zeolit. Boyd (1992) mengatakan konsentrasi CO2 sebesar 50-100 mg/ℓ dapat

24 kebanyakan ikan mampu bertahan selama beberapa hari dalam air dengan konsentrasi CO2 sebesar 60 mg/L dengan kondisi cukup oksigen terlarut.

Kematian ikan pada penelitian ini diakibatkan kadar CO2 yang diluar toleransi benih gurame serta tidak mencukupinya DO dalam media. CO2 bersifat racun dikarenakan gas ini menghalangi pengikatan oksigen oleh darah. Konsentrasi karbondioksida dengan konsentrasi lebih besar dari 20 mg/L akan menghalangi pengambilan dan pengikatan oksigen dalam darah (Swann dan Illinois, 1993).

Peningkatan suhu mengakibatkan peningkatan kecepatan metabolisme dan respirasi organisme air meningkat, dan selanjutnya mengakibatkan peningkatan konsumsi oksigen. Suhu yang tinggi juga mengurangi tingkat kelarutan oksigen didalam air (Effendi, 2003). Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu usaha untuk menurunkan suhu pada media angkut guna mengatasi peningkatan laju metabolisme. Untuk mencegah tingginya suhu pada saat pengangkutan maka dilakukan penambahan es pada kemasan box styrofoam. Suhu media selama pengangkutan benih ikan gurame pada penelitian ini berkisar antara 21 0C- 27 0C. Suhu optimal habitat hidup gurame adalah berkisar antara 24-280C (Khairuman dan Amri, K., 2003). Penurunan suhu hingga 21 0C pada media mampu menurunkan metabolisme dan tingkat konsumsi oksigen gurame.

Derajat keasaman (pH) selama dari jam ke-0 hingga jam ke-72 relatif stabil untuk setiap perlakuan yaitu berkisar antara 6,9-7,8. Menurut Khairuman dan Amri (2003) kisaran pH yang dapat ditoleransi untuk kehidupan ikan gurame adalah 5–9, sehingga pH selama perlakuan masih dianggap memenuhi persyaratan ikan jenis ini.

Nilai kesadahan yang diperoleh pada penelitian menunjukkan nilai kesadahan tertinggi pada jam ke-72 terdapat pada perlakuan 10 mg/ℓ sebesar 361,411 mg/ℓ, dan terendah pada perlakuan 4 mg/ℓ sebesar 140,55 mg/ℓ. Menurut Effendi (2003) kesadahan yang tinggi dapat menghambat sifat toksik dari logam berat karena kation-kation penyusun kesadahan (kalsium dan magnesium). Karbondioksida yang bereaksi dengan kalsium karbonat akan membentuk kalsium bikarbonat di mana di perairan tawar, ion bikarbonat berperan sebagai sistem buffer. Kalsium dan magnesium dalam media berasal dari reaksi zeolit dengan air dan karbondioksida dalam media sehingga membentuk ikatan karbonat.

25 Histologi adalah ilmu yang mempelajari struktur organ makhluk hidup secara terperinci beserta hubungan antar struktur (Bavelander, 1998). Salah satu keuntungan mempelajari histologi adalah mempermudah dalam mengamati kelainan atau abnormalitas pada organ yang disebabkan oleh organisme patogen atau lingkungan. Tanda-tanda klinis tersebut dapat diketahui dari adanya kerusakan pada organ yang diamati (Nitimulyo et al., 1993). Organ yang digunakan untuk preparat histologi penelitian ini adalah insang. Organ ini digunakan karena organ ini merupakan salah satu organ tubuh ikan yang berkaitan langsung dengan mekanisme osmoregulasi pada ikan. Affandi dan Tang (2002) mengatakan bahwa insang memiliki peranan yang sangat penting sebagai organ yang mampu dilewati air maupun mineral, serta tempat diekskresikannya sisa metabolisme. Pada insang terdapat sel khlorida yang melakukan transport aktif kelebihan Na+ dan Cl- melawan gradien konsentrasi kembali ke media/lingkungan. Anggoro (1988) dalam Affandi dan Tang (2002) mengatakan bahwa baik pada mekanisme regulasi hipoosmotik maupun regulasi hiperosotik, pertukaran elektrolit dilakukan dengan cara transpor aktif melaui insang.

Menurut Robert (2001) dalam Permana (2009), telangiektasis dapat terjadi pada insang ikan yang berada pada kualitas air yang buruk. Abnormalitas ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk pulih dari pada luka-luka hiperplasia pada insang. Pada perlakuan pengepakan 6 g/ℓ, 8 g/ℓ, dan 10 g/ℓ terjadi telangiektasis. Hal ini dapat dilihat pada gambar 11 (b), (c), dan (d). Dimana pada ujung lamella skunder terdapat pembengkakan seperti balon, hal tersbut dikarenakan adanya penggumpalan darah. Selanjutnya hiperplasia adalah pembesaran kelenjar suatu jaringan atau organ yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah sel. Menurut Permana (2009), hiperplasia merupakan penebalan jaringan yang terinfeksi. Hiperplasia menurut Kimball (1988) merupakan pembesaran atau penambahan massa total suatu otot sebagai akibat dari peningkatan jumlah filamen aktin dan miosin dalam setiap serat otot. Peristiwa ini biasanya terjadi sebagai respon terhadap suatu kontraksi otot yang berlangsung pada kekuatan maksimal atau hampir maksimal. Pada gambar 11(a) dan 11(b) terlihat adanya nekrosis. Plum (1994) dalam Ersa (2008) mengatakan bahwa nekrosis jaringan pada ikan adalah kematian sel-sel atau jaringan.

26 karakteristik dari jaringan nekrotik yaitu memiliki warna yang lebih pucat dari warna normal, hilangnya daya rentang (jaringan menjadi rapuh dan mudah terkoyak), atau memiliki konsistensi yang buruk atau pucat (seperti bubur), dan kadang-kadang menimbulkan bau yang tidak sedap. Nekrosis dapat diakibatkan oleh trauma, agen-agen biologis, agen-agen kimia atau terjadinya gangguan terhadap penyediaan darah pada suatu daerah khusus. Pada gambar 11(b) dan 11(d) terlihat adanya hemoragi. Alberts et al. (2002) mengatakan bahwa hemoragi merupakan suatu keadaan dimana terdapatnya darah yang keluar dari susunan kardiovaskular. Hemoragi ini disebabkan oleh keluarnya darah dari pembuluh darah karena adanya lubang pada dinding atau darah menerobos dinding yang utuh. Eudema merupakan peningkatan volume cairan disertai dengan penimbunan cairan dalam sel-sel jaringan dan rongga serosa (Alberts et al.,2002). Hibiya dan Fumio (1995) dalam Permana (2009) mengatakan bahwa eudema mengindikasikan adanya suatu ketidakseimbangan tekanan hidrostatik atau kesalahan pada tekanan osmotik darah, peningkatan permeabilitas pembuluh kapiler dan limfe yang dapat dihubungkan dengan bahan toksik kimia. Abnormalitas yang terjadi pada insang benih gurame pada penelitian ini dikarenakan adanya kontrasi otot insang selama mempertahankan tekanan osmotik dalam tubuhnya. Affandi dan Tang (2002) menyatakan bahwa pada kondisi lingkungan yang hipertonik, cairan tubuh organisme bersifat hipoosmotik terhadap medianya. Organisme akan berusaha mempertahankan tekanan osmotik cairan tubuh agar tidak keluar dari selnya dalam kondisi tersebut. Untuk itu, organisme mengestrak air tawar dari medianya. Kelebihan elektrolit, terutama Na+ dan Cl- , yang diambil darah akan dikeluarkan oleh insang melalui salt secreting epithellium atau chloride secreting cell, sehingga diperoleh air bebas elektrolit, pengaturan imbangan elektrolit tersebutlah yang menyebabkan kontraksi epitel insang sehingga menyebabkan hipertrofi pada insang benih.

Tingkat kelangsungan hidup pada pemeliharaan pasca pengangkutan benih gurame selama 20 hari tertinggi pada perlakuan 4 mg/ℓ sebesar 100%, kemudian perlakuan 64,58 dan 8 mg/ℓ sebesar 45,45%. Kematian ikan pada pemeliharaan pasca transportasi rata-rata terjadi pada hari ke-3 sampai hari ke-14. Tingkat kelangsungan hidup yang tinggi pada pemeliharaan ini berhubungan dengan

27 perlakuan saat pengangkutan. Ikan yang pada saat perlakuan mengalami SR paling kecil akan memberikan hasil SR pemeliharaan yang kecil pula, hal ini berkaitan dengan daya tahan tubuh benih tersebut dan tingkat stres benih. Dosis garam yang optimum pada media pengepakan mempengaruhi tekanan osmotik di dalam dan di luar tubuh ikan hampir atau mendekati sama. Ghozali (2010) menyatakan penambahan garam pada perlakuan mempengaruhi jumlah sel darah merah ikan maanvis, perlakuan zeolit (20g/ℓ), karbon aktif (10g/ℓ), dan garam 4 g/ℓ memiliki kondisi hampir mendekati isoosmotik sehingga energi yang digunakan untuk osmoregulasi lebih sedikit, sehingga alokasi energi digunakan untuk adaptasi dalam menghadapi stres.

Laju pertumbuhan harian yang paling tinggi dari semua perlakuan adalah perlakuan 4 mg/ℓ sebesar 4,73%. kemudian pada perlakuan 6 mg/ℓ, dan 8 mg/ℓ memiliki laju pertumbuhan harian sebesar 3,77%, dan 2,15%. Nilai laju pertumbuhan ini berhubungan konsumsi pakan benih, dan kondisi ikan pasca perlakuan pengepakan

Perhitungan biaya pengangkutan benih ikan gurame dengan perlakuan penambahan garam diperoleh efisiensi biaya yang berbeda untuk setiap perlakuan. Biaya terendah yang dikeluarkan yaitu pada perlakuan 4 g/ℓ sebesar Rp 739,93 dan tertinggi yaitu pada perlakuan 10 g/ℓ yaitu sebesar Rp 10.577. Perlakuan 4 g/ℓ menghabiskan biaya yang paling murah dikarenakan jumlah ikan hidup yang lebih banyak dari pada perlakuan lainnya.