BAB2

Data dan Analisis

2.1. Sumber Data

2.1.1. Metodologi Pengumpulan Data dan Informasi

Buku “Kedhaton Mangkunegaran” dikembangkan melalui penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan berbagai metode, yaitu:

(1) Data primer dikumpulkan melalui:

(a) wawancara mendalam dengan nara sumber ahli dan nara sumber kunci

(b) pengamatan dan penelusuran artefak dan situs peninggalan kerajaan Mangkunegaran di Solo dan sekitarnya

(c) pengamatan

(2) Data sekunder dikumpulkan melalui:

(a) kajian literatur untuk mengumpulkan informasi dan grafis (b) kajian dokumen untuk menyeleksi foto-foto yang relevan (c) pengambilan gambar

Penelitian dan penyelesaian skripsi dan tugas akhir ini dilakukan secara bertahap sejak bulan Februari hingga April 2009 dengan tahapan sebagai berikut:

(1) Tahap pre-proposal. Penelitian dilakukan pada bulan Februari 2009 di Solo dan sekitarnya, Yogyakarta, dan Semarang untuk menyusun proposal skripsi dan tugas

akhir. Pada tahap ini, berbagai informasi yang berkaitan dengan rencana proposal. Informasi yang dikumpulkan adalah data dan informasi yang sangat umum mengenai obyek yang akan digunakan untuk menyusun skripsi dan tugas akhir. (2) Tahap pengembangan media. Tahap ini dilakukan setelah mendapat persetujuan

dari jurusan mengenai obyek dari skripsi dan tugas akhir yang dilakukan pada bulan Februari – April 2009. Data dan informasi yang dikumpulkan pada tahap ini lebih terarah dan fokus yaitu yang berkaitan dengan Mangkunegaran.

Wawancara mendalam dengan nara sumber ahli dan kunci seperti dengan budayawan, dengan “Orang Dalam” istana, dan masyarakat umum dilakukan untuk mempertajam skripsi dan tugas akhir. Pengamatan dan kajian dokumen juga dilakukan pada tahap ini, selain menelusuri situs peninggalan Mangkunegaran yang tidak diketahui secara umum.

Data dan informasi yang diperoleh, diproses melalui bimbingan dosen pembimbing, sehingga secara bertahap skripsi dan tugas akhir menjadi lebih fokus dan lebih berkualitas.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan hasil kegiatan yang dilakukan secara rinci dapat dilihat pada lampiran skripsi yaitu catatan harian ringkas

(3) Tahap visualisasi. Tahap ini dilakukan pada bulan April – Agustus 2009 yang meliputi visualisasi dalam bentuk buku dan pameran.

2.1.2. Sumber Data dan Informasi

(1) elektronik. Sumber data elektronik dikumpulkan dengan mengakses website, google dan wikipedia berupa text dan foto.

(2) Cetakan. Sumber data cetakan dikumpulkan dengan mengakses perpustakaan Binus, Mangkunegaran, dan perpustakaan dan koleksi pribadi dalam bentuk buku, skripsi, laporan penelitian maupun foto serta toko buku yang menjual buku sejenis sebagai rujukan.

(3) Verbal. Sumber data ini dikumpulkan melalui wawancara dan pengamatan.

Sumber data dan informasi utama akan diuraikan lebih lanjut pada sub bab berikutnya.

2.1.3. Sumber Data dan Informasi Utama

(1) Buku “Pandangan Dunia KGPAA Hamengkoenagoro I dalam Babad Tutur”, karya Zainuddin Fananie, 1994.

Semasa hidupnya, Mangkunegara I dikenal sebagai ahli strategi perang dan pujangga. Ia juga dikenali sebagai inovator. Salah satu karya inovasi Mangkunegara I adalah pembuatan catatan harian yang kemudian dikaji oleh Zainuddin Fananie dalam buku ini.

Buku ini merupakan studi baru dalam kajian Surakarta mengenai Mangkunegara I dilihat dari sejarah dan latar kehidupan Mangkunegara I. Pura Mangkunegaran, landasan dan filosofi perjuangan Mangkunegara I dan kehidupan sosial ekonomi politik pada masa penguasaan Mangkunegara I diuraikan secara rinci dalam buku ini.

(2) Buku “Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939”, karya Darsiti

Soeratman, 2000.

Buku ini menguraikan keraton sebagai entitas sosial yang berinteraksi dengan entitas sosial lain, baik secara individu maupun kolektif. Sebagai suatu komunitas, keraton mengadakan hubungan dengan komunitas lain di luar dunia keraton. Hubungan sosial ke luar ini makin banyak dilakukan, sesudah Sunan yang berkuasa bersikap menerima pendidikan Barat.

Pada masa pemerintahan Baku Buwana X (1893-1939) peradaban keraton Surakarta dikenal sangat halus, rumit dan terinci. Perkembangan yang diistilahkan Barokisasi peradaban ini yang menjadi masalah utama yang dikaji dalam buku ini. Walaupun kekuasaan raja dalam konsep politik telah sangat merosot, namun di mata rakyatnya Sunan adalah seorang yang memiliki kekuasaan yang amat besar, sakral, magis yang dianggap memiliki beberapa wahyu. Di dalam keraton, melemahnya kekuasaan politik raja secara kultural tidak ikut pudar. Hal ini dapat dilihat pada penyelenggaraan upacara yang kian megah, sehingga fungsi upacara berubah menjadi lambang untuk menunjukkan kebesaran. Maka, Barokisasi peradaban yang merupakan kompensasi terhadap lenyapnya kekuasaan politik condong untuk disebut sebagai pelarian dari kenyataan.

Buku ini menggambarkan kekuasaan raja-raja Jawa, kehidupan di keraton, struktur fisik keraton, upacara dan etika.

(3) Buku “Sri Mangkunegara IV sebagai Penguasa dan Pujangga”, karya W E Soetomo Siswokartono, 2006

Dari dinasti Mangkunegara, Mangkunegara I dan IV adalah raja yang paling kuat dan terkenal. Bila Mangkunegara I lebih dikenal sebagai ahli perang dan pujangga, maka Mangkunegara IV dikenal sebagai pujangga yang pemikirannya yang dituangkan dalam berbagai serat. Di antara serat-serat yang dihasilkan, Serat Wedhatama merupakan serat yang terkenal dan menurut salah satu nara sumber serat itu menjadi dasar dari Pancasila.

Serat-serat yang ditulis oleh Mangkunegara IV banyak memuat ajaran moralitas dan spiritualitas serta jatidiri manusia. Karya-karyanya dapat menjadi pegangan hidup dan masih relevan hingga masa kini. Mangkunegara IV yang bisa disetarakan dengan Raja Ali Haji pencipta karya terkenal Gurindam 12 bersama-sama dengan Ranggawarsita mengembangkan sastra Jawa pada abad 19.

Buku ini juga menggambarkan perjuangan Mangkunegara IV untuk mengangkat kesejahteraan rakyatnya yang tercermin dalam langkah-langkah pembaharuan dan penataan pemerintahan serta perekonomian.

(3) Buku “Melacak Jejak Bijak Masa Lampau: Perspektif KGPAA Mangkunegoro I (Pangeran Sambernyowo)”, editor Tim UMS dan Tim Mangkunegaran, 1989

Buku ini dikembangkan dari simposium yang diselenggarakan oleh Universitas Muhamadiyah. Melalui simposium yang diselenggarakan untuk mengkaji Mangkunegara I, terungkaplah dimensi menarik yang pandangannya, falsafah hidupnya terkristalisasi dalam sikap hidup dalam berbagai aspek

(5) Buku “Pangeran Sambernyowo (KGPAA Mangkunegoro I) ringkasan sejarah perjuangan,” Yayasan Mangadeg, 1989

Mangkunegara I mendapat anugerah dari Pemerintah sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional dan mendapat bintang Mahaputra Adipurna. Perjuangannya yang tak kenal takut itu memberi inspirasi pada banyak orang.

Buku ini menggambarkan perjuangannya dan beberapa perjanjian, diantaranya perjanjian Gianti, Salatiga sebagai konsekuensi perjuangannya.

(6) Skripsi “Fungsi Bedhaya Anglir Mendhung Sebagai Legitimasi Kekuasaan di Mangkunegaran,” karya Budi Sulistyowati, 1989

Mangkunegara adalah kerajaan yang memperoleh kekuasaannya dengan berjuang seperti Indonesia memperoleh kemerdekaan bukan karena hadiah melainkan karena perjuangan. Sebagai kerajaan yang memberontak, Mangkunegara dibatasi kewenangannya. Satu di antaranya, Mangkunegara tidak boleh memiliki tarian kerajaan yang dikenal sebagai tari bedhaya ketawang oleh Belanda. Namun, Mangkunegara diperbolehkan mempunyai karya tari lain. Karya tari yang dikenali sebagai tari sakral yang adalah pusaka kerajaan adalah tari Bedhaya Anglir Mendung.

Tari ini semula berupa tari bedhaya, kemudian berubah menjadi tari serimpi yang diuraikan secara detil dalam skripsi ini. Tari yang juga mengandalkan syair ini dibuat oleh Mangkunegara I yang menggambarkan pengalaman peperangan Mangkunegara I.

(7) buku “Karya Budaya KGPAA Mangkunegara I-VIII”, karya Prof Drs. Suwaji Bastomi, 1995

(8) Buku “Bahasan dan Wawasan atas Serat WEDHATAMA karya Mangkunegoro IV”, 2000

Wedhatama adalah petuah yang ditembangkan yang hingga kini masih dirawat oleh para pendukung budayanya dengan berbagai cara. Diantaranya adalah diselenggarakannya mancapatan pada setiap malam jumat.

(9) Buku “Ragam Hias Pendapa Istana Mangkunegaran,” karya S Ilmi Albiladiyah, 1999

Sesuai dengan judulnya, buku ini memuat ragam hias pendapa istana Mangkunegaran.

(10) Buku “Puspita Warni” himpunan pencinta kain tenun dan batik, 1980

Selain tidak memiliki tari bedhaya, Mangkunegaran juga tidak memiliki benda seni yang berwujud batik. Batik dikembangkan di luar istana oleh para pedagang Laweyan yang notabene pesaing keraton.

Buku ini menguraikan motif baik yang merupakan koleksi Ratu Mangkunegara VIII yang kaya ragam hias dan indah

(11) Laporan Kuliah Kerja Jawa Tengah, Fakultas Teknik Arsitektur, 1972

Laporan Kuliah Kerja ini menggambarkan desain arsitektur kerajaan.

(12) Buku “Konflik Berdarah di Tanah Jawa”, karya Raka Revolta, 2008.

Buku ini menggambarkan raja-raja pemberontak dan pemberontakan raja pada masa pendudukan Belanda. Secara khusus, pada bagian Raden Mas Said yang dikenal

sebagai Mangkunegara I selain menguraikan pemberontakan juga menguraikan filosofi raja pemberontak yang terutama bersumber pada masa peperangan.

(13) Buku “Partini”, karya

Buku ini menceritakan tentang kehidupan dari seorang putri Mangkunegaran yang paling terkenal diantara putrid-putri Mangkunegaran lain yang memberi gambaran tentang istana Mangkunegaran dan kehidupan di istana.

2.2.Data Umum

2.2.1.Kota Solo

Gambar 2.2.

Mangkunegaran dan Kasunanan yang menjadi fokus dari skripsi dan tugas akhir ini terletak di Surakarta yang juga dikenal dengan nama Solo. Kota Solo terletak sekitar 65 km timur laut Yogyakarta dan 100 km tenggara Semarang. Lokasi kota ini berada di dataran rendah (hampir 100 m di atas permukaan laut) yang diapit Gunung Merapi di barat dan Gunung Lawu di timur. Agak jauh di selatan terbentang Pegunungan Sewu. Di sebelah timur mengalir Bengawan Solo dan di bagian utara mengalir Kali Pepe yang merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai Solo.

Tanah di Solo bersifat pasiran dengan komposisi mineral muda yang tinggi sebagai akibat aktivitas vulkanik kedua gunung api yang telah disebutkan di atas. Komposisi ini, ditambah dengan ketersediaan air yang cukup melimpah, menyebabkan dataran rendah ini sangat baik untuk budidaya tanaman pangan, sayuran, dan industri, seperti tembakau dan tebu. Namun demikian, sejak 20 tahun terakhir industri manufaktur dan pariwisata berkembang pesat sehingga banyak terjadi perubahan peruntukan lahan untuk kegiatan industri dan perumahan penduduk.

Kota Surakarta didirikan pada tahun 1745, ditandai dengan dimulai pembangunan Keraton Mataram sebagai ganti keraton di Kartasura yang hancur akibat pemberontakan orang-orang Tionghoa melawan kekuasaan Pakubuwono (PB) II yang bertakhta di Kartasura pada tahun 1742. Pemberontakan ini bahkan mengakibatkan PB II menyingkir ke Ponorogo, Jawa Timur.

VOC menumpas pemberontak dan Kartasura direbut kembali. Ketika itu keraton hancur dan dianggap "tercemar". Sunan Pakubuwana II lalu memerintahkan Tumenggung Honggowongso dan Tumenggung Mangkuyudo serta komandan pasukan Belanda J.A.B. van Hohendorff untuk mencari lokasi ibu kota Kesultanan Mataram yang baru. Untuk itu dibangunlah keraton baru 20 km ke arah tenggara dari Kartasura, pada 1745, tepatnya di Desa Sala di tepi Bengawan Solo. Kelak namanya berubah menjadi Surakarta. Pembangunan kraton baru ini menurut catatan menggunakan bahan kayu jati dari kawasan Alas Kethu, hutan di dekat Wonogiri Kota dan kayunya dihanyutkan melalui sungai. Secara resmi, keraton mulai ditempati tanggal 17 Februari 1745 (atau Rabu Pahing 14 Sura 1670 Penanggalan Jawa, Wuku Landep, Windu Sancaya).

Berlakunya Perjanjian Giyanti (13 Februari 1755) menyebabkan Surakarta menjadi pusat pemerintahan Kasunanan Surakarta, dengan rajanya PB III. Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan Kasultanan Yogyakarta, dengan rajanya Mangkubumi (Sultan Hamengkubuwono (HB) I). Keraton dan kota Yogyakarta mulai dibangun pada 1755, dengan pola tata kota yang sama dengan Surakarta yang lebih dulu dibangun.

Perjanjian Salatiga 1757 memperluas wilayah kota ini, dengan diberikannya wilayah sebelah utara keraton kepada pihak Pangeran Sambernyawa (Mangkunagara I). Sejak saat itu, Sala merupakan kota dengan dua sistem administrasi, yang berlaku hingga 1945, pada masa Perang Kemerdekaan Republik Indonesia (RI).

Jumlah penduduk kota Surakarta pada tahun 2003 adalah 552.542 jiwa terdiri dari 270.721 laki-laki dan 281.821 wanita, tersebar di lima kecamatan yang meliputi 51 kelurahan. Perbandingan kelaminnya 96,06% yang berarti setiap 100 orang wanita terdapat 96 orang laki-laki. Angka ketergantungan penduduknya sebesar 66%. Jumlah penduduk tahun 2003 jika dibandingkan dengan jumlah penduduk hasil sensus tahun 2000 yang sebesar 488.834 jiwa, berarti dalam 3 tahun mengalami kenaikan sebanyak 83.708 jiwa. Catatan dari tahun 1880 memberikan cacah penduduk 124.041 jiwa.

Jika wilayah penyangga Surakarta juga digabungkan secara keseluruhan (Soloraya - Surakarta + Kartasura, Colomadu, Baki, Grogol, Palur), maka luasnya adalah 130 km². Penduduknya berjumlah 850.000 jiwa.

Arsitektur, dan Peninggalan Sejarah.

Sebagai kota yang sudah berusia hampir 250 tahun, Surakarta memiliki banyak kawasan dengan situs bangunan tua bersejarah. Selain bangunan tua yang terpencar dan

berserakan di berbagai lokasi, ada juga yang terkumpul di lokasi tertentu sehingga membentuk kawasan kota tua, dengan latar belakang sosialnya masing-masing.

Kraton Kasunanan Surakarta tentu saja adalah bangunan paling pokok dalam konsep penataan ruang Solo. Perencanaan kraton ini mirip dengan konsep yang digunakan dalam pembangunan Kraton Kesultanan Yogyakarta.

Solo merupakan salah satu kota pertama di Indonesia yang dibangun dengan konsep tata kota modern. Kraton yang dibangun berdekatan dengan Bengawan Solo selalu terancam banjir. Karena itu dibangunlah tanggul yang hingga kini masih dapat dilihat membentang dari selatan wilayah Jurug hingga kawasan Solo Baru.

Boulevard yang memanjang lurus dari arah barat laut menuju ke depan alun-alun istana (sekarang Jalan Slamet Riyadi) dirancang untuk mengarahkan pandangan ke arah Gunung Merbabu.

Terdapat pula pengelompokan pemukiman untuk warga pendatang. Kawasan Pasar Gede (Pasar Gedhe Hardjonagoro) dan Pasar Balong merupakan tempat perkampungan orang Tionghoa, sementara kawasan pemukiman orang Arab (kebanyakan dari Hadramaut) terletak di kawasan Pasar Kliwon.

Pedagang batik Jawa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 banyak mendirikan usaha dan tempat tinggal di kawasan Laweyan (sekarang mencakup Kampung Laweyan, Tegalsari, Tegalayu, Tegalrejo, Sondakan, Batikan, dan Jongke). Di kawasan ini juga didirikan pertama kali organisasi bercorak Islam-nasional yang pertama di Indonesia oleh Haji Samanhudi, Syarikat Dagang Islam pada tanggal 16 Oktober 1905. Bekas kejayaan para pedagang batik pribumi tempo doeloe ini bisa dilihat

dari sejumlah rumah mewah di Jalan Dr. Rajiman. Di kawasan ini, mereka memang menunjukkan kejayaannya dengan berlomba membangun rumah besar yang mewah dengan arsitektur cantik namun terlindungi oleh pagar-pagar yang tinggi dengan gerbang ("regol") yang besar.

Di dalam kompleks kraton terdapat perkampungan Kauman yang dulunya merupakan kompleks tempat tinggal para kaum ulama kerajaan dan kerabatnya. Kompleks ini terletak di belakang (barat) Masjid Agung keraton. Beberapa nama kampung di kawasan ini masih menunjukkan jejak tersebut, seperti Pengulon (dari kata "penghulu"), Trayeman, Sememen, Kinongan, Modinan, serta Gontoran. Perkampungan ini dipenuhi beragam arsitektur rumah gedung dengan ornamen hiasan dan model rumah gaya campuran Eropa-Jawa-Tiongkok. Awalnya, Kampung Kauman yang berada di sisi barat depan Keraton Kasunanan ini diperuntukkan bagi tempat tinggal (kaum) ulama kerajaan dan kerabatnya.

Kawasan Solo utara, yang ditata oleh pihak Mangkunagaran, juga memiliki jejak arsitektur yang banyak mendapat sentuhan Eropa. Bagian utara kota Solo dilewati oleh Kali Pepe, yang seperti Bengawan Solo juga berkali-kali menimbulkan bencana banjir. Pembangunan tanggul kali dan pintu air, saluran drainasi, MCK (mandi-cuci-kakus, yang pertama kali diterapkan), serta penempatan kantor kelurahan yang selalu berada pada perempatan jalan, merupakan beberapa jejak yang masih dapat dilihat sekarang, yang pembangunannya dilakukan pada masa pemerintahan Mangkunagara IV.

Bahasa

Bahasa daerah yang digunakan di Surakarta adalah bahasa Jawa dialek Surakarta. Dialek ini berbeda sedikit dengan dialek-dialek Jawa yang digunakan di kota-kota lain seperti di Semarang maupun Surabaya. Perbedaannya berupa kosakata yang digunakan, ngoko(kasar)-krama(halus)nya, dan intonasinya. Bahasa Jawa dari Surakarta digunakan sebagai standar bahasa Jawa nasional (dan internasional, seperti di Suriname).

2.2.2.Keraton Mangkunegaran

Praja Mangkunagaran (atau Mangkunegaran) dibentuk berdasarkan Perjanjian Salatiga yang ditandatangani pada tahun 1757 sebagai solusi atas perlawanan yang dilakukan Raden Mas Said (atau Pangeran Sambernyawa, kelak menjadi Mangkunagara I) terhadap Sunan Pakubuwana III. Raden Mas Said mendapat wilayah yang mencakup sebagian dari bekas Mataram sisi sebelah timur, berdasarkan Perjanjian Giyanti (1755). Wilayah itu kini mencakup bagian utara Kota Surakarta (Kecamatan Banjarsari, Surakarta), seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar, seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri, dan sebagian dari wilayah Kecamatan Ngawen dan Semin di Kabupaten Gunung Kidul.

Penguasa Mangkunegaran, berdasarkan perjanjian pembentukannya, berhak menyandang gelar Pangeran (secara formal disebut Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arya, mirip dengan Fürst di Jerman) tetapi tidak berhak menyandang gelar Sunan atau pun Sultan. Status yang berbeda ini tercermin dalam beberapa tradisi yang masih berlaku hingga sekarang, seperti jumlah penari bedaya yang tujuh, bukan sembilan seperti pada

Kasunanan Surakarta. Setelah kemerdekaan Indonesia, Mangkunegara VIII (penguasa pada waktu itu) menyatakan bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara tradisional penguasanya disebut Mangkunagara (baca: 'Mangkunagoro'). Raden Mas Said merupakan Mangkunagara I. Saat ini yang memegang kekuasaan adalah Mangkunagara IX. Penguasa Mangkunegaran berkedudukan di Pura Mangkunegaran, yang terletak di Kota Surakarta.

Para penguasa Mangkunegaran tidak dimakamkan di Astana Imogiri melainkan di Astana Mangadeg dan Astana Girilayu, yang terletak di lereng Gunung Lawu. Perkecualian adalah lokasi makam dari Mangkunegara VI, yang dimakamkan di tempat tersendiri.

Warna resmi Mangkunagaran adalah hijau dan kuning emas serta dijuluki "pareanom" ('padi muda'), yang dapat dilihat pada lambang, bendera, pataka, serta sindur yang dikenakan abdi dalem atau kerabat istana.

Pura Mangkunegaran

Pura (Puro) Mangkunegaran adalah istana tempat kediaman Sri Paduka Mangkunagara di Surakarta dan dibangun setelah tahun 1757 dengan mengikuti model keraton yang lebih kecil.

Secara arsitektur bangunan ini memiliki ciri yang sama dengan keraton, yaitu pada pamedan, pendopo, pringgitan, dalem, dan kaputran, yang seluruhnya dikelilingi oleh tembok yang kokoh.

Seperti bangunan utama di keraton Surakarta dan keraton Yogyakarta, Puro Mangkunegaran mengalami beberapa perubahan selama puncak masa pemerintahan kolonial Belanda di Jawa Tengah. Perubahan ini tampak pada ciri dekorasi Eropa yang popular saat itu.

Mangkunegara yang didirikan oleh R.M Said terletak di tengah-tengah kota Solo dengan luas kurang lebih 2800 hektar atau 49% dari luas Kasunanan. Praja Mangkunegaran ini terbagi atas:

(1) Pamedan yaitu halaman luas sebelum memasuki istana. Dulu, pamedan berfungsi sebagai tempat latihan militer

(2) Reksa Wahana, letaknya di sebelah kanan halaman untuk menempatkan kuda dan kereta

(3) Pendopo Ageng, merupakan ruangan terbuka yang berbentuk joglo yang terletak di tengah. Pendopo Ageng ini berfungsi sebagai tempat jamuan dan upacara

resmi serta tempat pertunjukan kesenian dan tempat menyimpan gamelan

(4) Paretan, adalah jalan yang terletak antara pendopo dengan pringgitan yang berfungsi sebagai jalan untuk kereta-kereta tamu

(5) Pringgitan, merupakan bagian muka dari dalem agung untuk menerima tamu resmi dan sebagai tempat pertunjukan wayang kulit

(6) Dalem Ageng, tempat untuk menyelenggarakan upacara adat resmi. Kini Dalem Ageng juga berfungsi sebagai museum

(7) Dimpil dan Sentong, tempat untuk menyimpan benda-benda pusaka dan tempak untuk meditasi

(8) Bale Warni, terletak di sebelah kiri atau sebelah barat Dalem Ageng merupakan tempat tinggal permaisuri dan putra-putrinya serta tempat untuk menerima tamu

perempuan. Dalam perkembangannya tamu laki-laki dapat duduk di Bale Warni

(9) Bale Peni, yang terletak di sebelah timur Dalem Ageng, merupakan tempat tinggal Mangkunegara dan tempat menerima tamu laki-laki

(10) Pracimusana, tempat untuk menerima tamu sehari-hari

(11) Purwasana (Kaputren) terletak di dalam seputar Bale Warni hingga Bale Peni tempat para perempuan

(12) Panti Putra, tempat para keraba lelaki

(13) Prangwedanan, tempat tinggal putra mahkota terletak antara perkantoran Mandrapura dengan Panti Putra.

(14) Mandrapura, terletak di sebelah timur dan sebelah barat pendopo untuk perkantoran

(15) Reksa Pustaka, terletak di sebelah timur pendopo sebagai tempat perpustakaan Mangkunegaran

Masjid Mangkoenegaran

Pendirian Masjid Mangkunagaran diprakarsai oleh Mangkunegara I sebagai Lambang Panotogomo. Masjid ini dinilai cukup unik karena kaligrafinya yang dapat dijumpai di beberapa tempat seperti pada pintu gerbang, pada markis/kuncungan, soko dan Maligin.

Masjid yang dulunya terletak di Kauman Pasar Legi ini bernama Al-Wustho, diberi nama demikian pada tahun 1949 oleh Penghulu Pura Mangkunagaran Raden

Tumenggung K.H. Imam Rosidi. Pemindahan mesjid dilakukan oleh Mangkunegara II ke Banjarsari dengan pertimbangan letak masjid yang strategis dan dekat kepada Pura Mangkunagaran.

Pengelolaan masjid dilakukan oleh para abdi dalem Pura Mangkunagaran, sehingga status masjid merupakan Masjid Pura Mangkunagaran.

Pemugaran besar-besaran atas Masjid Mangkunagaran terjadi pada saat Mangkunegara VII, pada saat itu Mangkunagara VII meminta seorang arsitek dari Prancis untuk ikut serta mendesain bentuk masjid ini.

Luas kompleks masjid sekitar 4.200 meter persegi dengan batas pagar tembok keliling sebagian besar di muka berbentuk lengkung.

Masjid Mangkunagaran terdiri dari:

(1) Serambi: merupakan ruangan depan masjid dengan saka sebanyak 18 yang melambangkan umur Raden Mas Said (Mangkunagara I) ketika keluar dari Keraton Kasunan Surakarta untuk dinobatkan sebagai Adipati Mangkunegaran. Di serambi Adipati Mangkunagaran. Di serambi terdapat bedug yang bernama Kanjeng Kyai Danaswara.

(2) Maligin: dibangun atas prakarsa Mangkunegara V digunakan untuk melaksanakan khitanan bagi putra kerabat Mangkunagaran. Sejak pemerintahan Mangkunagara VII Maligin diperkenankan untuk digunakan oleh Muhammadiyah sebagai tempat khitanan masyarakat umum.

(3) Ruang sholat utama. Merupakan ruang dalam dengan 4 soko guru dan 12 penyangga pembantu yang berhias huruf kaligrafi Alquran.

Pawasteren, merupakan bangunan tambahan yang dipergunakan untuk tempat sholat khusus wanita.

Menara, dibangun tahun 1926 pada masa Mangkunagara VII. Digunakan untuk menyuarakan adzan, pada saat itu dibutuhkan 3-4 orang muadzin untuk adzan bersama-sama dalam menara ke 4 arah yang berbeda.

2.2.3.Kraton Jogja Kraton Jogja

Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau Keraton Yogyakarta dikenal secara umum oleh masyarakat sebagai bangunan istana salah satu kerajaan nusantara. Keraton Yogyakarta merupakan istana resmi Kesultanan Yogyakarta sampai tahun 1950 ketika pemerintah Negara Bagian Republik Indonesia menjadikan Kesultanan Yogyakarta (bersama-sama Kadipaten Paku Alaman) sebagai sebuah daerah berotonomi khusus setingkat provinsi dengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keraton Yogyakarta mulai didirikan oleh Sultan Hamengku Buwono I beberapa bulan pasca Perjanjian Giyanti di tahun 1755. Lokasi keraton ini konon adalah bekas sebuah pesanggarahan[2] yang bernama Garjitawati. Pesanggrahan ini digunakan untuk istirahat iring-iringan jenazah raja-raja Mataram (Kartasura dan Surakarta) yang akan dimakamkan di Imogiri. Versi lain menyebutkan lokasi keraton merupakan sebuah mata air, Umbul Pacethokan, yang ada di tengah hutan Beringan. Sebelum menempati Keraton Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono I berdiam di Pesanggrahan Ambar Ketawang yang sekarang termasuk wilayah Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.

Secara fisik istana para Sultan Yogyakarta memiliki tujuh kompleks inti yaitu Siti Hinggil Ler (Balairung Utara), Kamandhungan Ler (Kamandhungan Utara), Sri Manganti, Kedhaton, Kamagangan, Kamandhungan Kidul (Kamandhungan Selatan), dan Siti Hinggil Kidul (Balairung Selatan). Selain itu Keraton Yogyakarta memiliki berbagai warisan budaya baik yang berbentuk upacara maupun benda-benda kuno dan bersejarah. Di sisi lain, Keraton Yogyakarta juga merupakan suatu lembaga adat lengkap dengan pemangku adatnya. Oleh karenanya tidaklah mengherankan jika nilai-nilai filosofi begitu pula mitologi menyelubungi Keraton Yogyakarta.

2.2.4.Teori Buku

Buku adalah kumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan atau gambar. Setiap sisi dari sebuah lembaran kertas pada buku disebut sebuah halaman. Seiring dengan perkembangan dalam bidang dunia informatika, kini dikenal pula istilah e-book atau buku-e (buku elektronik), yang mengandalkan komputer dan Internet (jika aksesnya online).

Ada berbagai sumber yang menguak sejarah tentang buku. Buku pertama disebutkan lahir di Mesir pada tahun 2400-an SM setelah orang Mesir menciptakan kertas papirus. Kertas papirus yang berisi tulisan ini digulung dan gulungan tersebut merupakan bentuk buku yang pertama. Ada pula yang mengatakan buku sudah ada sejak zaman Sang Budha di Kamboja karena pada saat itu Sang Budha menuliskan wahyunya di atas daun dan kemudian membacanya berulang-ulang. Berabad-abad kemudian di Cina, para cendekiawan menuliskan ilmu-ilmunya di atas lidi yang diikatkan menjadi satu. Hal tersebut mempengaruhi sistem penulisan di Cina di mana huruf-huruf Cina dituliskan secara vertikal yaitu dari atas ke bawah.

Buku yang terbuat dari kertas baru ada setelah Cina berhasil menciptakan kertas pada tahun 200-an SM. Kertas membawa banyak perubahan pada dunia. Pedagang muslim membawa teknologi penciptaan kertas dari Cina ke Eropa pada awal abad 11 Masehi. Disinilah industri kertas bertambah maju. Apalagi dengan diciptakannya mesin cetak oleh Gutenberg perkambangan dan penyebaran buku mengalami revolusi. Kertas yang ringan dan dapat bertahan lama dikumpulkan menjadi satu dan terciptalah buku.Pecinta buku biasanya dijuluki sebagai seorang bibliofil atau kutu buku.

2.3. Data Khusus

2.3.1.Konsep Buku

Kategori Buku yang pada intinya menggambarkan secara garis besar kehidupan Mangkunegara ini merupakan buku sejarah budaya yang disajikan secara populer yang memberi inspirasi dan memenuhi rasa keingin-tahunan pembaca yang bukan penggemar sejarah.

Judul Pura Mangkunegara

Sub Judul Nilai dan pandangan hidup Penulis/Editor Adriani S Soemantri

Desainer Adhika Yehezkiel Samuel Sumampouw

Kontributor Data: Murtijono, Nugroho Hari Sasongko, KPHAR Sosronegoro, Tutuko, Christine

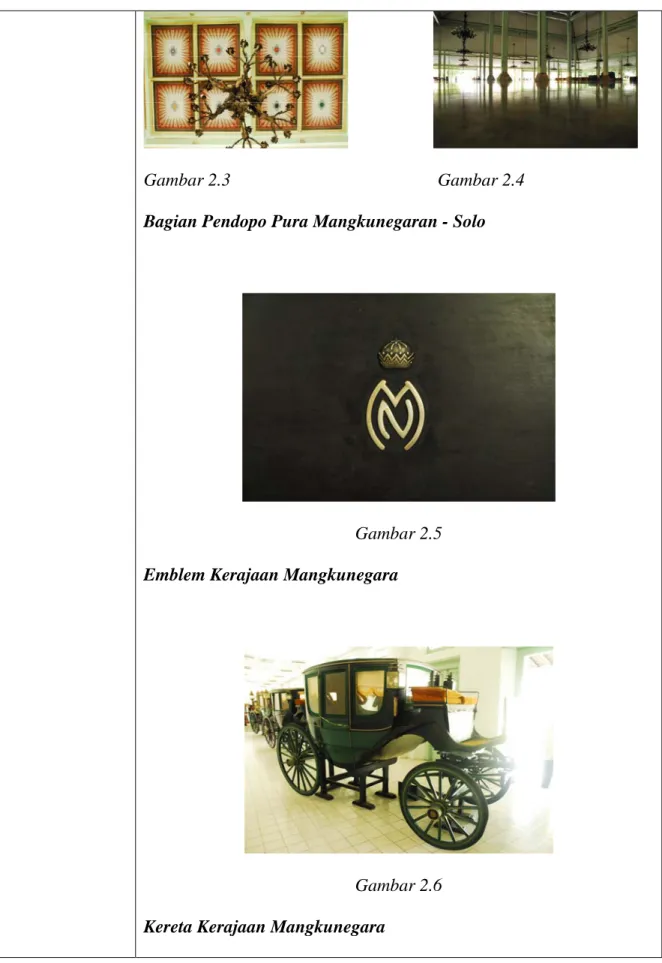

Gambar 2.3 Gambar 2.4 Bagian Pendopo Pura Mangkunegaran - Solo

Gambar 2.5 Emblem Kerajaan Mangkunegara

Gambar 2.6 Kereta Kerajaan Mangkunegara

Ilustrasi: Adhika YS Sumampouw Penerbit Red and White Publisher

Tahun Agustus, 2009

Tempat Jakarta

Harga Rp 275.000

Distribusi Didistribusikan ke seluruh Indonesia melalui toko buku seperti: Gramedia, TGA, Aksara, Kinokuniya, Periplus, galeri dan penjualan langsung

USP/Manfaat buku

Merupakan buku Pictograph pertama yang membahas secara lengkap mengenai Mangkunegara I & Mangkunegara IV serta kontribusi apa yang telah mereka ciptakan,dan bertahan hingga saat ini, Selain

Buku yang penyajiannya secara khas melalui penggabungan komposisi modern dan local content dengan alur penyampaian deskriptif naratif atau dengan gaya bertutur diharapkan dapat memikat pembaca sehingga pembaca memperoleh pengetahuan dan mempraktikkan nilai-nilai yang terkandung dalam buku.

2.3.2. Spesifikasi Buku

Ukuran 30 x 35 cm

Jumlah hal 150 halaman, dengan perbandingan antara text dan foto, 60 foto, 20% teks, dan 20 % illustrasi.

Kertas isi Nettuno 140 gr,

Binding Kattern

Cetak Offset 4 warna

Spesifikasi khusus

Cetak Plat kuningan Logo Mangkunegara untuk kesan mewah

2.3.3. Struktur Isi (a) Sinopsis

Pada intinya, buku ini menceritakan raja-raja Jawa yang mempunyai nilai dan falsafah hidup tertentu yang masih relevan dalam kehidupan modern sehingga perlu dirawat dan direproduksi.

(b) Daftar Isi buku

I. Pura Mangkunegaran 1.1. Pengantar

1.2. Berdirinya Pura Mangkunegaran

1.3. Raja-raja Jawa dan Kekuasaan Raja

1.4. Jenjang dan gelar

1.5. Pengaruh dan kekuasaan

II. Raja-raja Mangkunegara

2.1. Mangkunegara I

2.3. Mangkunegara III 2.4. Mangkunegara IV 2.5. Mangkunegara V 2.6. Mangkunegara VI 2.7. Mangkunegara VII III.Mangkunegara I

3.1. Busana dan asesoris

3.2. Makanan

3.3. Permainan

3.4. Tari, wayang, tembang

3.5. Senjata

IV. Mangkunegara IV

2.3.4. Khalayak Sasaran

Target pembaca dari buku “Kedhaton Mangkunegaran” ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

Demografi

Umur 25-45 tahun

Pendidikan Mahasiswa perguruan tinggi S 1, dan S 2. Tingkat sosial Golongan B+ - A

Psikografi Personality

1. Sanguine – Melancholic

aktif, fleksibel, cerdas, berpikiran positif, dan terbuka, yang berkeinginan merawat dan mereproduksi budaya Jawa

2.Ambivert

Tipe karakter yang memiliki keseimbangan psikologi antara introvert dan extrovert. tipe ambivert seperti karakter extrovert, suka bersosialisasi dan berkumpul dengan banyak orang dan membicarakan banyak hal, disisi lain mereka juga suka menyendiri dan menjauh dari lingkungan, seperti tipe introvert. Tipe ini umumnya dapat bergaul akrab dengan lebih dari satu lingkup saja. Karena memiliki banyak lingkup akrab, golongan ambivert sering menjadi renggang perlahan dengan lingkup akrabnya yang memiliki kadar introvert. Sifatnya yang perasa kadang membuatnya jadi moody. Namun sifat easy going membuatnya jadi pribadi yang menyenangkan.

3. Behavior

Fokus kepada sekelompok orang yang memiliki hobby traveling, yang memiliki jiwa petualang, tertarik akan kehidupan arsitektural jaman dahulu berserta dengan sejarahnya, mempunyai keinginan untuk merawat dan mereproduksi budaya Jawa. Pergaulan luas dengan fokus pada budaya lokal

4. Life Style

Orang –orang yang memiliki lifestyle modern atau posmodern yang menghargai warisan budaya atau menyukai budaya klasik yang gemar hang out di coffee Shop pada sore hari sesudah kerja, sering pergi ke Gym di malam hari untuk fitness, Jalan-jalan ke Mall, pada malam minggu pergi party, Shoping jika ZARA sedang Sale, senang makan di Sushi Tei, jika harus nonton harus pergi ke XXI, keharusan untuk datang ke toko buku Kinokuniya tiap bulan untuk mengetahui buku-buku terbaru yang menarik untuk dibaca pada waktu istirahat makan siang, dan sebelum tidur.

2.3.5. Data Penerbit

Red, and White Publiher

Didirikan dalam semangat untuk berperan serta dalam membina kembali rasa percaya diri manusia Indonesia untuk bersyukur dan berbangga sebagai bangsa yang hidup dalam wilayah dan negara Indonesia. Membangun kembali rasa percaya diri dan kebanggaaan ini mutlak diperlukan, karena akhir-akhir ini tampak adanya

kecenderungan bahwa bangsa dan negara Indonesia mulai mendapat citra yang kurang menggembirakan dari dunia internasional. Hal ini terutama disebabkan oleh berbagai perbuatan perorangan atau kelompok dalam beberapa aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Jadi bukanlah merupakan perbuatan, sikap dan sifat Indonesiawi secara keseluruhan. Sejarah panjang berdirinya negara kesatuan yang diawali dari

berdirinya kerajaan pertama di Kutai, berlanjut melalui kejayaan Majapahit, hingga penjajahan Belanda dan Jepang, merupakan proses yang unik dan membanggakan. Keragaman budaya Indonesia, misalnya: situs manusia Sangiran, candi Borobudur dan Prambanan sudah dimasukkan ke dalam World Heritage List. Pada tahun 2003, Wayang Kulit Indonesia ditetapkan oleh UNESCO sebagai Karya Agung Warisan Manusia. Gamelan juga berkembang di berbagai negara Eropa dan Amerika. Bahkan, pada tanggal 25 Nopember 2005 yang lalu UNESCO juga telah memproklamirkan Keris Indonesia sebagai: A Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Oleh karena itu kita perlu mengubah persepsi tentang Indonesia menjadi lebih objektif, dan dimulai dari diri sendiri untuk bangga menjadi bangsa Indonesia. Atas dasar

pemikiran itulah Red, and White Publiher didirikan, untuk mempromosikan hal-hal yang merupakan kebanggaan Indonesia melalui penerbitan buku, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Sebagai langkah awal, bersama ini kami terbitkan buku: KERIS JAWA,

ANTARA MISTIK DAN NALAR. Penerbitan buku ini bermaksud agar dapat memupuk rasa bangga terhadap karya bangsa sendiri. Semoga upaya ini mendapat sambutan semua pihak, sehingga kita bersama-sama dapat mengangkat harkat dan martabat Indonesia di mata dunia.

2.3.6. Data Pembanding

Data pembanding yang mendekati dengan pembuatan tugas akhir ini adalah buku “Kraton Jogja – Sejarah dan warisan budaya” yang menggambarkan bagaimana kehidupan kraton jogjga dilihat dari segi budaya, kuliner, dan perekonomianya.

Strength (kekuatan):

1. Dilihat dari data-data yang sudah tersedia saat ini dapat diketahui potensi kekuatan yang dimiliki oleh buku ini diantara lain adalah menceritakan tentang kehidupan di Pura Mangkunegaran yang sifatnya selain informatif dan edukatif, dari buku tersebut juga menceritakan tentang pandangan-pandangan hidup dari seorang Mangkunegaran yang juga disajikan dengan layout, dan illustrasi yang membantu penyampaian dari informasi, dan cerita tersebut.

2. Penyajiannya yang dipadukan dengan kehidupan modern saat ini tetapi tidak melupakan unsur Local contentagar masih tetap melekat dengan tradisi dan budaya setempat.

3. Sebagai prasarana untuk mempertahankan kebudayaan Indonesia melalui pengetahuan dan sejarahnya, yang berikutnya adalah menghidupkan kembali eksistensi Bangsa Indonesia melalui kebudayaan yang telah dimiliki.

Weakness (kelemahan):

1. Pengumpulan data yang kurang karena ketersediaan data yang bisa dibilang pas-pasan sehingga pencapain sebenarnya dari pembuatan buku ini masih apa adanya.

Opportunity (Kesempatan):

1. Semakin banyak orang mempunyai minat membaca, stimulasi dengan cara penyampaian yang berbeda.

2. Menyadari bahwa Kebudayaan kita tidak lahir satu malam tetapi melalui turun temurun dan pengakuan itu terlahir dari perjuangan yang tidak biasa, lebih melalui perjuangan yang hebat, jadi hendaknya kita menghargai hasil kebudayaan yang telah kita miliki, dipertahankan, terlebih dikembangkan oleh penerus-penerusnya.

3. Untuk Keluarga adanya kebanggaan tersendiri untuk mengetahui siapa pendahulu kita, dan terlebih mencontoh kegigihan mereka untuk mengerjakan dan menyelesaikan segala suatunya.

Threat (Ancaman):

1. Minat baca yang kurang sehingga banyak orang yang pada akhirnya berujung tidak baik karena adanya anggapan bahwa bisnis buku adalah bisnis yang mati.

2. Kurangnya minat dari percetakan untuk mempublikasikan, dan menghidupkan lagi buku yang bertemakan kerajaan, karena menurut mereka jauh lebih menguntungkan memproduksi banyak Novel dan buku cerita lainnya dibandingkan dengan ensiklopedia.

3. Banyaknya lapisan masyarakat yang lebih tertarik akan tokoh-tokoh buatan yang berasal dari negri luar, yang menjadikan tokoh-tokoh luar ini sebagai trend setter sehingga mempunyai potensi untuk menggeser tokoh pahlawan Indonesia yang sebenarnya tidak kalah menarik. Tokoh-tokoh asing itu bisa dicontohkan seperti Samurai, Olympus, Valhalla dan lainnya yang sangat lekat di kehidupan sehari-hari masyarakat pada umumnya .

4. Kurangnya minat dari masyarakat untuk mengetahui kebudayaan lokal dan lebih cenderung cuek, sehingga banyak dari kebudayaan tersebut yang berujung “hilang” dari Bangsa Indonesia ini. Karena dianggap sudah usah dan ketinggalan jaman.

2.4. Analisis SWOT

2.4.1. Analisis

Data dan informasi yang terkumpul menunjukkan bahwa Mangkunegaran sebagai dinasti yang tua mempunyai peninggalan yang sangat banyak dalam berbagai bentuk. Peninggalan tersebut pada intinya adalah nilai dan filosofi yang berlaku secara universal yang berwujud macam-macam, seperti kesenian, kesusasteraan, seni ukir. Peninggalan tersebut yang sesungguhnya mendapat pengaruh dari luar terutama Belanda sangat berguna bagi kita, karena peninggalan itu disesuaikan dengan konteks lokal yang dapat menjadi jatidiri kita sebagai bangsa. Karena itu, peninggalan-peninggalan tersebut perlu dirawat dan direproduksi.

Peninggalan tersebut dapat membentuk karakter bangsa dengan merancang masa depan dengan mempelajari masa lalu. Dengan demikian, kita hidup dan merancang hidup ke masa depan, bukan fokus pada masa lalu.