MUTU FISIK KACANG TANAH DENGAN CARA PENGERINGAN

DAN MUSIM PANEN BERBEDA

Yeyen Prestyaning Wanita dan Purwaningsih Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta

Jl. Stadion Maguwoharjo No. 22, Karangsari, Wadomartani, Ngemplak, Sleman. Tlp (0274) 884662 e-mail: yeyen_world@yahoo.com

ABSTRAK

Penanganan pascapanen kacang tanah berpengaruh terhadap mutu fisik biji. Salah satu faktor kritis tahapan penanganan pascapanen adalah pengeringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh cara pengeringan yang biasanya dilakukan petani dengan cara introduksi (yang diperbaiki) pada musim panen musim hujan dan kemarau terhadap rende-men, sifat fisik, dan kimia kacang tanah. Pengeringan dengan pengering portable mampu memberikan rendemen, persentase polong bernas dan diameter biji yang lebih tinggi daripada cara petani, yaitu pada panen musim hujan sebesar 65%, 77,86%, dan 7,44 mm, sedangkan pada panen musim kemarau 65%, 79,98%, dan 8,01 mm.

Kata kunci: kacang tanah, cara pengeringan, dan mutu fisik

ABSTRACT

Physical Quality of Peanut on Different Drying Methods and Harvesting Sea-sons. Post harvest peanuts, greatly affect the physical quality of seed. One of the critical factors of post-harvest handling is the drying method. This study aims to: determine the effect of drying methods (i.e. commonly performed by the farmer and improvements), at two different harvest seasons, i.e. the rainy and dry to: yield, physical and chemical characteristics of peanuts. Impro-vement drying method is able to provide yield improImpro-vement, the percentage of seed pods thoughtful and diameter greater than the farmers ways, i.e. the rainy season harvest: 65%; 77.86%: and 7.44 mm, whereas in the dry season harvest: 65%; 79.98%; and 8.01 mm.

Keywords: peanut, drying method, farmers method, improvement method, and physical quality

PENDAHULUAN

Kacang tanah tergolong bahan pangan yang sehat, tetapi memiliki kelemahan sehingga pemanfaatannya kurang optimal jika tidak ditangani dengan baik. Salah satu kelemahan kacang tanah adalah mudah terinfeksi cendawan toksigenik yang kemudian berkembang dan memproduksi mikotoksin (Kasno 2010). Di Indonesia, aflatoksin tergolong ke dalam mikotoksin utama yang banyak mengontaminasi produk pertanian seperti jagung, kacang tanah, bahan pakan ternak, dan produk ternak (Muhilal dan Karyadi 1985). Menurut Hartuti (2010), aflatoxin yang terkandung dalam bahan makanan dan terkonsumsi manusia maupun hewan dapat menyebabkan kerusakan struktur hepatosit dan gangguan fungsi hepar. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah menerapkan tahapan penanganan pascapanen yang baik. Penanganan pascapanen kacang tanah meliputi pemipilan, sortasi, pengeringan, dan penyimpanan. Penanganan ini diperlukan karena kacang tanah tetap mengalami metabolisme dan respirasi yang menyebabkan perubahan sifat fisik, kimia, mikrobiologi, dan cenderung menuju ke arah penurunan kualitas. Penanganan ini tidak mengubah struktur fisik dan kimia primer kacang tanah. Tujuan

utama dari penanganan pascapanen adalah mencegah hilangnya kelembaban, memperlambat perubahan kimiawi yang tidak diinginkan, dan mencegah kerusakan fisik. Sanitasi juga merupakan hal yang penting dalam mencegah patogen perusak bahan pertanian (Anonim 2014).

Salah satu tahapan kritis dalam penanganan pascapanen adalah pengeringan. Penge-ringan selama berabad-abad telah digunakan untuk pemeliharaan atau pengawetan ber-bagai jenis makanan dan hasil pertanian. Pada proses pengeringan terjadi pelepasan atau pemindahan air sampai pada batas tertentu di mana mikrobia penyebab kerusakan bahan tidak dapat berproduksi, dan untuk memperpanjang masa simpan bahan. Selain itu pe-ngeringan juga bertujuan untuk meningkatkan stabilitas, pengurangan bobot dan volume bahan, sehingga dapat mengurangi biaya pengiriman, mempermudah pengemasan, pe-nyimpanan, dan pendistribusian bahan atau produk. (Guilermo et al. 1997). Pengeringan harus segera dilakukan setelah pemanenan dilaksanakan. Dengan melakukan pengeri-ngan, kadar air kacang tanah akan mengalami penurunan sampai batas aman tidak ditumbuhi mikroorganisme. Kadar air biji kacang tanah saat panen berkisar antara 35– 50%, dan pada kondisi tersebut jamur Aspergillus akan tumbuh dan membentuk afla-toksin. Kadar air yang aman untuk mencegah kontaminasi jamur pada kacang tanah adalah ≤10% (ICIAR 1987 dalam Kasno 2004).

Tujuan pengkajian ini adalah untuk mengetahui pengaruh cara pengeringan yang biasanya dilakukan oleh petani dengan cara introduksi (yang diperbaiki) pada panen musim hujan dan kemarau terhadap rendemen, sifat fisik, dan kimia kacang tanah.

BAHAN DAN METODE

Bahan utama yang digunakan dalam pengkajian ini adalah kacang tanah varietas lokal Kabupaten Gunung Kidul dengan umur panen 90 HST, serta bahan-bahan lain yang digunakan untuk analisis fisik dan kimia kacang tanah.

Peralatan yang digunakan adalah timbangan, rak pengering (para-para), rak tempat menyusun para-para, oven, thermohigrometer, dan peralatan lainnya yang digunakan untuk analisis fisik dan kimia.

Pengkajian dilaksanakan pada kelompok tani Marsudi Luhur, Desa Pacarejo, Kecama-tan Semanu, Kabupaten Gunungkidul dan Laboratorium Pascapanen dan AlsinKecama-tan BPTP Yogyakarta pada Bulan Februari–November 2013. Pengkajian ini membandingkan proses pengeringan kacang tanah yang biasanya dilakukan oleh petani dengan teknologi ringan polong kacang tanah dari BPTP Yogyakarta (teknologi introduksi). Proses penge-ringan perlakuan petani dan introduksi disajikan pada Gambar 1 dan 2.

Analisis Fisik dan Kimia

Proses panen dan pengeringan dilakukan pada dua musim panen yang berbeda, yaitu panen musim hujan dan musim kemarau. Panen musim hujan dilakukan pada akhir Fe-bruari, sedangkan panen musim kemarau pada awal Juni. Pengujian dilakukan terhadap kadar air panen dan setelah proses pengeringan selesai dilakukan, rendemen (AOAC 1990), persentase polong bernas, bertunas, cacat, muda dan busuk. Analisis kadar air dilakukan terhadap polong yang telah dikupas (biji) dengan metode oven.

Rendemen dihitung berdasarkan perbandingan bobot polong kacang tanah setelah proses pengeringan (sesuai dengan perlakuan) dengan bobot polong setelah panen.

Pertanaman kacang tanah ↓

Dipanen secara manual ↓

Dikeringkan di ladang bersama dengan brangkasan selama 4 hari tanpa menggunakan alas

↓

Hasil pengeringan diangkut ke rumah untuk dipipil secara manual dan menunggu tenaga kerja yang ada

↓

Dipipil (dihasilkan polong kacang tanah) ↓

Polong kacang tanah kemudian dikeringanginkan di tanah/lantai tanpa menggunakan alas selama sehari

↓ Dijual

Gambar 1. Proses pengeringan perlakuan pengeringan cara petani (existing)

Pertanaman kacang tanah ↓

Dipanen secara manual ↓

Hasil panen berupa brangkasan diangkut/dipindahkan ke rumah ↓

Kacang tanah dipipil secara manual sekalian dilakukan proses sortasi (dihasilkan polong kacang tanah

↓

Polong kacang tanah kemudian dijemur menggunakan para-para/ alat pengering portable sampai kadar air polong ≤ 10%

↓ Dijual

Gambar 2. Proses pengeringan polong kacang tanah perlakuan introduksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengeringan Cara Petani

Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, merupakan salah satu sentra penghasil kacang tanah di DIY, terutama di Kabupaten Gunung Kidul. Penanganan pascapanen kacang tanah di Kabupaten Gunung Kidul, khususnya di Desa Pacarejo menghadapi permasala-han tersendiri. Hal ini disebabkan karena waktu panen bersamaan dengan waktu tanam sehingga tenaga kerja yang tersedia untuk proses panen kurang.

Sebagian besar petani lebih mengutamakan bisa tanam untuk periode berikutnya daripada memanen dan merawat hasil panen kacang tanah yang sudah ditanam pada periode sebelumnya. Hal ini membuat hasil panen kurang optimal dan adakalanya terlalu tua (panen terlambat), Dalam beberapa kasus, tanaman menjadi busuk dan kering yang mengakibatkan proses pemanenan tidak bisa dilakukan dengan cara mencabut karena polong tertinggal di dalam tanah, sehingga proses pengambilan polong dilakukan dengan cara dikair menggunakan ‘cengkrong’. Polong hasil panen juga tidak sebaik yang dipanen tepat waktu, karena sebagian sudah bertunas. Hal ini sejalan dengan penelitian

Rahmi-anna et al. (2007) bahwa penundaan panen kacang tanah di atas 10 hari dapat menye-babkan penurunan mutu dan kadar air tanpa penambahan bobot.

Asiedu et al. (1989) menyatakan pula bahwa umur panen berpengaruh terhadap hasil dan mutu fisik biji. Selain itu pascapanen, terutama pengeringan atau penjemuran, masih dilakukan secara tradisional di ladang bersamaan dengan brangkasan tanpa alas. Setelah penjemuran, polong bersama brangkasan dibawa ke rumah untuk dipipil secara manual. Proses pemipilan dapat berlangsung selama 1 bulan, karena terbatasnya tenaga kerja. Proses pemipilan dilakukan di sela-sela petani menanam untuk periode selanjutnya. Sete-lah proses pemipilan selesai, petani melakukan penjemuran kedua menggunakan alas terpal selama 6 jam (jam 09.00–15.00). Selanjutnya polong disimpan dan dijual.

Pengeringan Introduksi

Proses pengeringan polong kacang tanah dengan cara introduksi adalah; setelah panen selesai, langsung dilakukan proses pemipilan polong dari brangkasannya. Proses sortasi dilakukan bersamaan dengan proses pemipilan. Proses pengeringan segera setelah proses pemipilan. Pengeringan menggunakan para-para dengan ukuran 157 cm x 46 cm x 4 cm dan ketebalan polong 3 cm. Pengeringan berlangsung selama 3 hari dengan waktu penje-muran 7 jam (08.00–15.00) dengan intensitas sinar matahari yang terik. Pada sore hingga pagi hari, para-para disusun dalam suatu rak dan ditempatkan dalam rumah, baik di dapur, teras, maupun gudang.

Penggunaan rak tempat para-para bertujuan untuk: 1) mempermudah pengangkatan dan penjemuran, 2) proses penjemuran tidak memakan banyak tempat, dan 3) sirkulasi udara antara lapisan atas dan bawah dapat berjalan dengan lancar sehingga mempercepat proses pengeringan dan mengurangi risiko kontaminasi lanjut. Prinsip pengeringan adalah penurunan kadar air polong kacang tanah dari sekitar 38% sampai ≤ 12%. Para-para yang digunakan bersifat portable sehingga pada saat ada matahari dapat dikeluarkan dan pada malam hari atau saat hujan dapat diangkat dan dimasukkan untuk diangin-anginkan di dalam rumah, teras, gudang, atau dapur. Selama proses pengeringan juga dilakukan pembalikan dan sortasi jika masih ada beberapa polong dengan kualitas yang kurang bagus, bercampur tanah maupun cemaran lainnya.

Rendemen

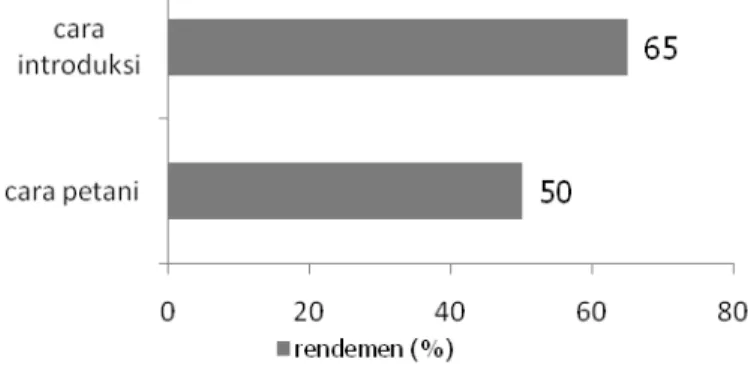

Perlakuan pengeringan yang berbeda menghasilkan rendemen yang berbeda. Hal ini disebabkan karena kadar air masih tinggi pada saat pengeringan cara petani. Jika dilihat mutu fisiknya, dua perlakuan pengeringan ini menghasilkan kualitas polong yang juga berbeda. Pengeringan cara introduksi memberikan sifat fisik yang lebih baik daripada cara petani. Waktu panen yang berbeda tidak terlalu mempengaruhi rendemen polong. Tetapi tenaga kerja yang dibutukan saat panen musim kemarau lebih besar daripada musim hujan. Hal ini disebabkan karena jenis tanah di Kabupaten Gunung Kidul adalah Latosol, yang pada musim kemarau menjadi sangat keras. Oleh karena itu, pada saat panen kacang tanah tambahan tenaga panen untuk ‘mencongkel’ tanah selain mencabutnya. Rendemen polong kacang tanah kering dengan pengeringan cara petani dan introduksi disajikan pada Gambar 3.

Secara statistik dengan uji T, rendemen polong kacang tanah kering dengan perlakuan pengeringan cara petani dan introduksi berbeda nyata.

Gambar 3. Rendemen polong kacang tanah kering dari dua perlakuan pengeringan yang berbeda (cara petani dan introduksi).

Kadar Air

Analisis dilakukan untuk mengetahui perubahan kandungan air pada kacang tanah. Kadar air merupakan salah satu faktor yang paling mempengaruhi daya simpan kacang tanah. Pada proses pengeringan terjadi perpindahan panas dan air (uap air). Kadar air pada perlakuan pengeringan cara petani mengalami perubahan yang lebih besar daripada cara introduksi karena tidak ada proses sortasi antara polong yang sudah matang (tua/ bernas) dengan polong muda maupun cacat. Pada perlakuan ini terdapat lebih banyak polong muda dengan kadar air yang lebih tinggi. Pada saat proses pengeringan, polong muda mengalami penurunan kadar air karena didalamnya belum terbentuk zat-zat penyu -sun ose (gizi) secara sempurna. Perubahan kadar air ini juga berhubungan dengan rende-men yang dihasilkan serta potensi kontaminasi jamur. Semakin tinggi kadar air awal (pada polong muda) sebelum pengeringan, maka rendemen polong yang dihasilkan rendah dan semakin banyak kemungkinan kontaminasi jamur (A. flavus) dan mikroba lain yang dapat mengkontaminasinya, sehingga kacang tanah mudah mengalami rusak.

Proses pengeringan polong kacang tanah cara petani (diladang) menghasilkan kadar air tinggi. Hal ini karena kacang tanah dibiarkan terbuka tanpa alas dan pelindung yang menyebabkan penurunan kadar air berjalan lambat. Dengan demikian, kacang tanah rentan ditumbuhi jamur A. flavus, meskipun pengeringan dilanjutkan di bawah sinar mata-hari selama 6 jam. Pengeringan merupakan faktor kritis yang mempengaruhi besar kecil-nya cemaran aflatoxin. Semakin rendah kadar air setelah pengeringan semakin kecil kemungkinan kacang tanah tercemar aflatoxin. Pada pengeringan cara introduksi menggu-nakan para-para, kadar air polong kacang tanah lebih rendah, sehingga kontaminasi oleh jamur A. flavus juga rendah. Kadar air awal polong kacang tanah (setelah panen) dan pengeringan cara petani (dua kali pengeringan) dan menggunakan para-para (introduksi) untuk panen musim hujan dan kemarau disajikan pada Tabel 1.

Dengan uji T, secara statistik kadar air polong kacang tanah dari perlakuan penge-ringan cara petani dan introduksi tidak berbeda nyata. Kadar air polong kacang tanah kering dengan pengeringan cara petani dan introduksi pada panen musim hujan dan kemarau berbeda nyata.

Tabel 1. Kadar air polong kacang tanah kering dengan perlakuan pengeringan cara petani dan introduksi pada panen musim hujan dan kemarau.

Perlakuan pengeringan

Kadar air (%)

Panen Panen musim hujan Panen musim kemarau Cara petani 37,47 22,4 21,78

9,85 9,11 Cara introduksi pengeringan kedua 37,47 7,48 6,6

Sifat Fisik

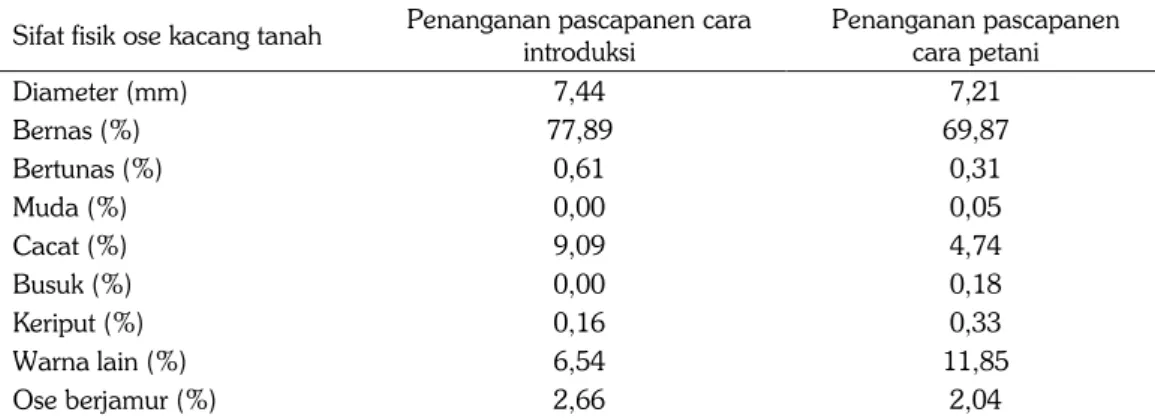

Pada saat panen musim kemarau basah, sifat fisik kacang tanah berbeda dengan panen musim hujan. Pembandingan sifat fisik ose yang dihasilkan dari perlakuan penge-ringan cara petani dan introduksi disajikan pada Tabel 2 dan 3.

Tabel 2. Sifat fisik ose (biji) kacang tanah hasil pengeringan cara petani dan introduksi pada panen musim hujan.

Sifat fisik ose kacang tanah Penanganan pascapanen cara introduksi Penanganan pascapanen cara petani

Diameter (mm) 7,44 7,21 Bernas (%) 77,89 69,87 Bertunas (%) 0,61 0,31 Muda (%) 0,00 0,05 Cacat (%) 9,09 4,74 Busuk (%) 0,00 0,18 Keriput (%) 0,16 0,33 Warna lain (%) 6,54 11,85 Ose berjamur (%) 2,66 2,04

Secara statistik dengan uji T telihat bahwa diameter, persentase ose bernas, bertunas, cacat, dan berjamur berbeda nyata antara perlakuan pengeringan cara petani dan introduksi. Sedangkan persentase biji (ose) muda, busuk, keriput, dan ose warna lain tidak berbeda nyata. Tabel 2 juga menunjukan bahwa diameter ose hasil pengeringan cara introduksi lebih besar daripada cara petani, begitu juga persentase biji bernas. Hal ini karena proses pengeringan cara petani didahului oleh sortasi, pemisahan antara polong bernas dengan polong muda. Sortasi merupakan proses pemisahan antara polong kacang tanah yang berkualitas baik dengan yang kurang baik seperti muda, berjamur, bertunas, dan cacat.

Pada perlakuan pengeringan cara introduksi hanya polong bernas yang dilanjutkan pada proses pengeringan. Untuk persentase biji berjamur dan bertunas, perlakuan penge-ringan cara introduksi lebih besar daripada cara petani. Hal ini dimungkinkan karena jumlah polong bernas lebih banyak dan selama proses pengeringan biji masih mengalami proses metabolisme dan respirasi. Biji kacang bernas adalah biji yang memiliki tingkat ke-masakan fisiologis yang optimal (Sutopo 2004). Pada tingkat keke-masakan optimal, biji

kacang memiliki cadangan makanan yang cukup yang membantu pembentukan embrio yang sempurna (Durhan 1958 dalam Welington 1996). Pada biji kacang tanah yang masih muda belum cukup tersedia nutrisi bagi pertumbuhan embrio (tunas). Perlakuan penge-ringan cara petani menghasilkan persentase biji busuk dan keriput yang lebih banyak daripada cara introduksi, karena kadar air yang lebih tinggi, sehingga perubahan kadar air lebih banyak dan potensi terkontaminasi jamur lebih besar.

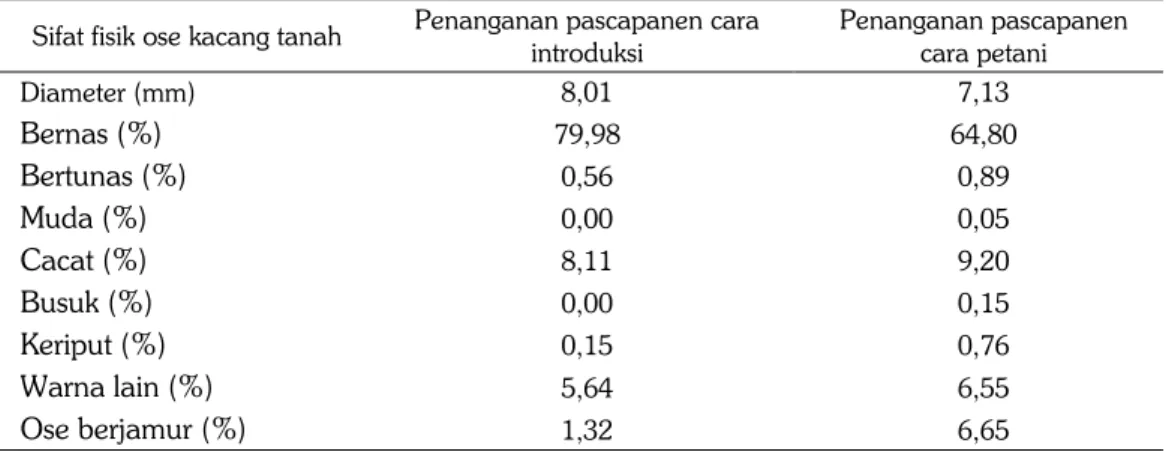

Tabel 3. Sifat fisik ose (biji) kacang tanah hasil pengeringan cara petani dan introduksi pada panen musim kemarau.

Sifat fisik ose kacang tanah Penanganan pascapanen cara introduksi Penanganan pascapanen cara petani

Diameter (mm) 8,01 7,13 Bernas (%) 79,98 64,80 Bertunas (%) 0,56 0,89 Muda (%) 0,00 0,05 Cacat (%) 8,11 9,20 Busuk (%) 0,00 0,15 Keriput (%) 0,15 0,76 Warna lain (%) 5,64 6,55 Ose berjamur (%) 1,32 6,65

Secara statistik dengan uji T terlihat bahwa perlakuan pengeringan cara petani dan introduksi untuk panen musim kemarau berpengaruh nyata pada diameter dan persentase ose bernas. Tidak demikian halnya persentase ose bertunas, muda, cacat, busuk, keriput, ose warna lain, dan ose berjamur.

Seperti panen musim hujan, diameter ose dengan pengeringan cara introduksi lebih besar daripada cara petani, begitu juga persentase biji bernas. Rata-rata biji cacat dari kedua perlakuan pengeringan lebih besar daripada panen musim hujan. Pada panen musim kemarau, proses pemanenan sebagian dilakukan dengan cara mengcongkel meng-gunakan alat bantu berupa ‘cengklong’. Rata-rata biji berjamur dari panen musim kema-rau lebih rendah daripada panen musim hujan, karena panen musim hujan intensitas sinar matahari tidak sebaik musim kemarau, sehingga pengurangan kadar air berlangsung lebih lambat yang menyebabkan biji (polong) lebih rentan berjamur.

KESIMPULAN

1. Cara pengeringan kacang tanah berpengaruh terhadap kadar air dan mutu fisik polong berupa rendemen, persentase polong bernas, bertunas, busuk, muda, sedangkan musim panen tidak terlalu berpengaruh.

2. Proses pemipilan yang dilaksanakan segera setelah panen dan pengeringan meng-gunakan para-para (cara introduksi) menghasilkan rendemen yang lebih tinggi (65%) dibandingkan dengan cara petani (50%), kadar air akhir lebih rendah, yaitu 6,6% pada panen musim kemarau dan 7,48% pada panen musim hujan.

3. Pengeringan cara introduksi pada panen musim hujan dan kemarau menghasilkan diameter dan persentase biji bernas lebih tinggi daripada cara petani. Pada panen

musim hujan, diameter dan persentase biji bernas untuk perlakuan pengeringan cara introduksi 7,44% mm dan 77,89% sedangkan cara petani adalah 7,21% dan 69,87%. Pada panen musim kemarau, diameter dan presentase biji bernas masing-masing 8,01 mm dan 79,98% untuk cara introduksi serta 7,13% mm dan 64,80% untuk cara petani.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih dihaturkan kepada Ibu Sumisih yang telah membantu pengamatan di labora-torium pascapanen dan alsintan BPTP Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2014a. http://id.wikipedia.org/wiki/Pascapanen.Asiedu, R., N ter Kuile, and A. Mujeeb-Kazi. 1989. Diagnostic markers in wheat wide crosses, p. 293–299. In Review of Advances in Plant Biotechnology, 1985–1988: 2nd Internatl Symp. on Genetics Manipulation in Crops. A. Mujeeb-Kazi and L.A. Sitch (eds.), CYMMIT, Mexico. Guilermo, C., dan Karina Di Scala. 1997. Drying Kinetic and Quality Changes During Drying of

Red Pepper. Elsevier Vol. 41 issue 5 june 2008.

Hartuti, U.S. 2010. Pencemaran Bahan Makanan dan Makanan Hasil Olahan Berbagai Spesies Kapang Kontaminan Serta Dampaknya Bagi Kesehatan. Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Mikrobiologi. Fakulta MIPA Universitas Negeri Malang. 16 Desember 2010. Malang.

Kasno, A. 2004. Pencegahan infeksi Aspergillus flavus dan kontaminasi aflatoksin pada kacang tanah. Jurnal Litbang 23(3): 75–80.

Kasno, Astanto. 2010. Varietas Kacang Tanah Tahan Aspergillus flavus Sebagai Komponen Esensial Dalam Penelitian Kontaminasi Aflatoxin. Jurnal Pengembangan Inovasi Pertanian. 3(4), 2010: 260–273.

Muhilal dan Karyadi. 1985. Aflatoxin in nuts and grains. Gizi Indonesia X(1): 75–79.

Sutopo, L. 2004. Teknologi Benih. Fakultas Pertanian. Universitas Brawijaya. Malang. PT. Raja Grafindo Persada.

Rahmaianna, A.A, A. Taufiq dan E. Yusnawan. 2007. Hasil Polong dan Mutu Biji Kacang Tanah Pada Kadar Air Tanah dan Umur Panen Berbeda. Jurnal Pengkajian Pertanian (in press).

Welington. K, Jarwis, B. 1996. Silymarin: A review of its clinical properties in the management of liver disorder. BioDrugs 15, 465–489.

DISKUSI

Pertanyaan:

1. Ayu (Unpati ambon): Data Aspergillus? Jawaban:

• Diukur melalui/ dilihat dari warna