SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Per syaratan Memperoleh Gelar Sar jana Ilmu Administr asi Negar a pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Univer sitas Pembangunan Nasional “Veteran” J awa Timur

Oleh :

DEBI IRMA CHISBIAH NPM. 0941010056

YAYASAN KESEJ AHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” J AWA TIMUR

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Disusun Oleh :

Debi Ir ma Chisbiah NPM. 0941010056

Telah Dipertahankan Dihadapan Dan Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi J ur usan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Univer sitas Pembangunan Nasional ” Veteran” J awa Timur Pada Tanggal : 18 J uni 2013

Pembimbing

Dra. Sri Wibawani, Msi NIP. 196704061994032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Univer sitas Pembangunan Nasional “ Veteran

“J awa Timur 2.

Dra. Sri Wibawani, Msi NIP. 196704061994032001 3.

Tukiman, S.Sos, M.Si NIP. 196103231989031001

Tim Penguji : 1.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, berkat, dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal

dengan judul “Pemberdayaan Anak Remaja Putus Sekolah Ter lantar ” ( studi pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Remaja Ter lantar Dinas Sosia l Pemerintah Pr ovinsi J awa Timur di J ombang ). Proposal ini disusun dalam

rangka memenuhi persyaratan kurikulum Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional

“Veteran” Jawa Timur.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Dra. Sri Wibawani, M.Si sebagai dosen pembimbing. Tidak lupa juga penulis

mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penyusunan proposal ini diantaranya :

1. Ibu Dra. Ec. Hj. Suparwati, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

2. DR. Lukman Arif, M.Si, Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

3. UPT Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Jombang.

4. Orang tua saya yang memberikan dukungan.

khususnya bagi penulis dan bagi fakultas pada umumnya serta para pembaca.

Surabaya, Juni 2013

Lembar Pengesahan ... iii

Lembar Revisi ... iv

Kata Pengantar ... v

Daftar Isi ... vii

Daftar Gambar ... x

Daftar Tabel ... xi

Abstraksi ... xii

BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang ... 1

B. Perumusan Masalah ... 9

C. Tujuan Penelitian ... 9

D. Manfaat Penelitian ... 9

BAB II. KAJ IAN PUSTAKA A. Penelitian Terdahulu ... 11

B. Landasan Teori ... 13

A. Pembangunan Masyarakat ... 13

a. Pengertian Pembangunan ... 13

b. Tujuan Pembangunan ... 14

c. Nilai Filosofis Pembangunan ... 14

d. Perencanaan Pembangunan... 15

e. Pembangunan Sosial ... 17

f. Pembangunan Kesejahteraan Sosial ... 18

B. PemberdayaanMasyarakat ... 20

a. Pengertian Pemberdayaan ... 20

b. Tiga Sisi Pemberdayaan ... 26

c. Tujuan Pemberdayaan ... 28

i. Manfaat Pemberdayaan ... 39

C. Pembangunan Sumber Daya Manusia ... 39

a. Pengertian Sumber Daya Manusia ... 39

b. Membangun Manusia yang berkualitas ... 39

c. Pengembangan Sumber Daya Manusia ... 40

d. Pembinaan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan ... 40

e. Konsep Dasar Pendidikan ... 41

D. Kebijakan Publik... 42

a. Pengertian Kebijakan Publik ... 42

b. Sifat Kebijakan Publik ... 44

c. Manfaat Kebijakan Publik ... 45

d. Tujuan Kebijakan Publik ... 46

e. Faktor Kebijakan Publik ... 47

E. Kebijakan Sosial ... 48

a. Pengertian Kebijakan Sosial ... 48

F. Rehabilitasi Sosial ... 50

a. Pengertian rehabilitasi ... 50

C. Kerangka Berfikir ... 51

BAB III. METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian ... 52

B. Lokasi Penelitian ... 53

C. Fokus Penelitian ... 54

D. Sumber dan Jenis Data ... 56

E.Informan dan Teknik Penarikan Informan ... 57

F.Teknik Pengumpulan Data ... 59

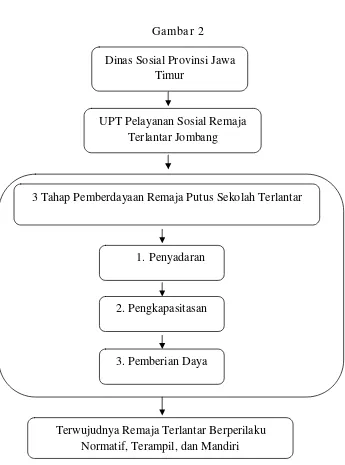

3. Program dan Kegiatan Pelayanan ... 68

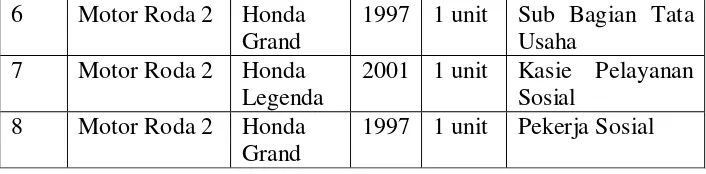

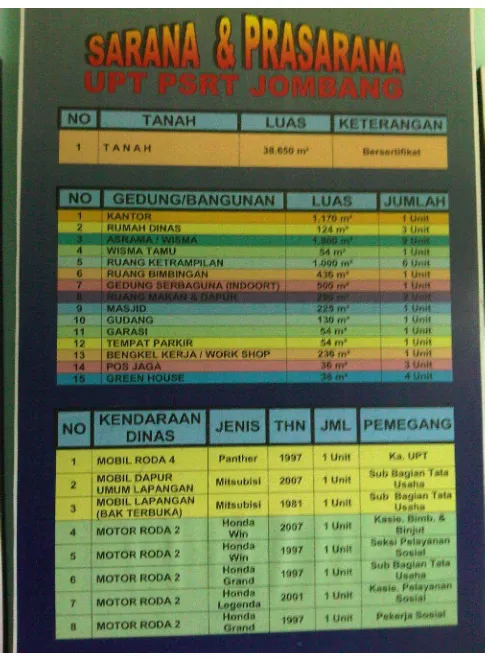

4. Potensi dan Fasilitas Pelayanan ... 70

5. Syarat-Syarat Bagi Calon Klien ... 74

6. Input, Output, Income ... 76

7. Stuktur Organisasi ... 77

B. Hasil Penelitian ... 78

1. Tahap Penyadaran ... 78

2. Tahap Pengkapasitasan... 93

3. Tahap Pemberian Daya ... 105

C. Pembahasan ... 109

1. Tahap Penyadaran ... 109

2. Tahap Pengkapasitasan... 112

3. Tahap Pemberian Daya ... 115

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ... 121

B. Saran ... 122 Daftar Pustaka

ABSTRAKSI

DEBI IRMA CHISBIAH, PEMBERDAYAAN ANAK REMAJ A PUTUS SEKOLAH TERLANTAR (studi kasus pada Dinas Sosial Pr ovinsi J awa Timur Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Remaja Ter lantar di J ombang )

Berdasarkan fenomena bahwa banyak remaja yang putus sekolah. Remaja yang kesusahan membayar uang pendidikan dan terpaksa harus keluar dari bangku sekolah karena tidak tahu dan kurang mengerti apa yang akan dilakukan mereka di kemudian hari sehingga sebagian dari mereka pun harus mengais rejeki di jalanan, masuk ke dunia narkoba, melakukan tindakan kriminal sampai pergaulan bebas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan & menganalisa tentang tahap-tahap pemberdayaan anak remaja putus sekolah terlantar.

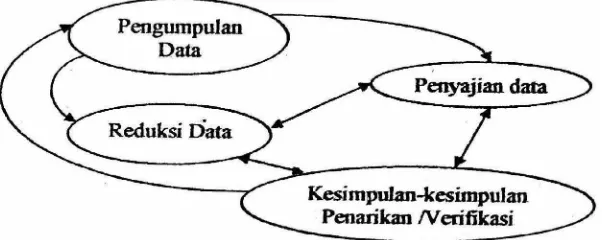

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini adalah Tahap Penyadaran yang meliputi bimbingan mental (keagamaan, budi pekerti, kedisiplinan, dan permildas), bimbingan sosial (konseling bimbingan sosial individu, kelompok & pengetahuan), bimbingan fisik (OR, SKJ, kegiatan fajar serta bimbingan kesehatan diri & kebersihan lingkungan), Tahap Pengkapasitasan yang meliputi ketrampilan menjait, ketrampilan elektronik, ketrampilan tata rias/ salon kecantikan, ketrampilan otomotif (sepeda motor), ketrampilan pertukangan kayu, Tahap Pemberian Daya yang meliputi kegiatan persiapan penyaluran (pemagangan kerja) dan kegiatan pelaksanaan penyaluran atau pengembalian klien ke lingkungan keluarga atau masyarakat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Analisa data dalam penelitian ini dengan menggunakan model interaktif.

Dari hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan kesimpulan : 1) Pemberdayaan pada tahap ini telah mampu meningkatkan kemampuan diri, kepercayaan diri dan harga diri remaja putus sekolah terlantar tetapi bagi klien yang kurang aktif kurang diberikan kesempatan dalam bimbingan kelompok dikarenakan mereka yang aktif selalu mendominasi forum-forum/kegiatan kelompok. 2) Pemberdayaan pada tahap ini telah mengembangkan potensi diri, minat dan bakat remaja putus sekolah terlantar menjadi manusia yang berdaya guna dan berhasil guna dari yang tidak mampu dalam berbagai ketrampilan menjadi mampu untuk membuat sebuah ketrampilan.3) Pemberdayaan pada tahap ini telah mampu meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial serta ketrampilan kerja remaja putus sekolah terlantar menjadi SDM yang kreatif, produktif dan mandiri yaitu dengan keberhasilan beberapa dari mereka yang mampu membuka lapangan pekerjaan sendiri.

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah Jawa Timur merupakan bagian integral dari

pembangunan nasional secara keseluruhan dalam rangka mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya

saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang berlangsung secara terus-menerus. Perubahan yang dimaksudkan adalah

perbaikan-perbaikan yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ruang lingkup pembangunan sangat kompleks, karena mencakup semua

aspek kuantitatif maupun kualitatif di bidang ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Di samping itu, dengan sumber daya pemerintah yang relatif terbatas, maka partisipasi pemangku kepentingan lain di dalam

mendukung pembangunan adalah sangat vital. Dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan

bahwa pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan

Dalam membangun sebuah daerah pada prinsipnya sangat diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi

tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan, sehingga pembangunan dapat tercapai dalam segala sektor. Generasi Muda sangat berperan penting dalam pembangunan daerah karena generasi muda adalah

pemegang estafet kepimpinan daerah nantinya. Sebagai pemegang estafet di masa yang akan datang, generasi muda harus menjadi pilar, penggerak

dan pengawal jalannya pembangunan daerah. Untuk mencapai kemajuan dalam pembangunan, generasi muda harus memiliki kesepahaman dalam melaksanakan agenda-agenda pembangunan itu sendiri. Energi pemuda

yang bersatu sangat cukup untuk mendorong pembangunan daerah yang lebih maju. Karena karakter generasi muda memiliki kekuatan fisik,

kecerdasan dalam berfikit, ketinggian moral dan kecepatan belajar atas peristiwan yang mendukung di bidang pembangunan. Kemudian generasi muda harus memupuk atau menguatkan kembali semangat nasionalisme

tanpa harus meninggalkan jati diri daerah. Semangat

nasionalisme/kebangsaan diperlukan sebagai indentitas dan kebangsaan,

sementara jati diri daerah akan menguatkan komitmen dalam membangun dan mengembangkan daerah. Masa remaja adalah saat dimana seorang anak mulai menjadi dewasa. Dia akan mencari jati diri atau akan

menentukan bagaimana ia di masa yang akan datang. Dalam mencari jati diri tersebut sang anak akan mengalami perubahan-perubahan dalam

memasuki masa remaja akan mengikuti dan meniru hal-hal yang sedang populer atau sedang ngetrend untuk mengetahui apakah ia cocok dengan

trend tersebut. Yang menjadi masalah adalah apakah hal yang di tiru itu baik atau buruk. Jika hal yang baik ditiru maka tidak akan menjadi masalah, sebaliknya jika hal yang buruk maka akan menjadi masalah dan

harus ditangani. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan prioritas dalam pembangunan nasional.

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting yang secara langsung memberikan kontribusi terbesar dalam mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, pendidikan dapat dikatakan

sebagai katalisator faktor utama dalam pengembangan SDM, dengan anggapan semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula

kesadaran dalam berbagai aspek. Jumlah penduduk yang relatif besar apabila tidak diimbangi dengan kualitas pendidikan yang baik dapat menjadi beban pembangunan. Pembangunan manusia yang berhasil dan

meningkatkan pengetahuan yang bermuara pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pencapaian tersebut akan meningkatkan

produktifitas sehingga pada akhirnya akan meningkatkan mutu hidup dalam arti hidup layak. Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan.

Hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 mengungkap, sebanyak 10.945 anak usia 7-17 tahun terpaksa putus

keluarganya. Keberadaan mereka tersebar di 16 kabupaten/kota di Jawa Timur. Sebenarnya, menurut Kepala Data Dinas Tenaga Kerja,

Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Hary Soegiri, hasil pendataan menunjukkan angka lebih banyak, yakni mencapai 12.955 anak. Namun sisanya sebanyak 2.010 berhasil diatasi melalui Program

Pengurangan Pekerja Anak, dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PKH) 2012. Dengan melihat fenomena yang diberitakan media

internet tersebut telah menunjukkan bahwa angka anak putus sekolah di Jawa Timur masih tinggi.

Semakin miskin suatu provinsi cenderung semakin rendah

APK-nya. Sebagai perbandingan, biaya pendidikan antar jenjang dari mulai pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah sebagai berikut.

Faktor yang mendominasi masih tingginya angka putus sekolah adalah masih besarnya biaya pendidikan SMA/SMK yang mencapai 4,4 kali lipat dari biaya jenjang pendidikan SD/MI. Keadaan tersebut tentu sangat

berpengaruh pada rendahnya angka partisipasi pendidikan penduduk miskin, terutama disebabkan oleh banyaknya keterlantaran remaja putus

sekolah dan angka tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Adanya kondisi keterlantaran yang terjadi sehingga remaja tersebut tidak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, maupun

sosialnya. Bila tidak segera ditangani permasalahan ini kemungkinan akan menjadi beban keluarga, masyarakat serta akan menjadi masalah yang

Menyikapi hal tersebut diperlukan peran aktif pemerintah untuk mengurangi angka putus sekolah di Jawa Timur. Beberapa kebijakan yang

berpihak kepada siswa miskin (pro poor policy) telah dijalankan. Pemerintah tengah menyiapkan Amandemen Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional guna mewujudkan

Program Wajib Belajar 12 Tahun. Dan Mohammad Nuh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengatakan bahwa pada tahun

2013 sudah ada amandemen Wajib Belajar dari 9 tahun menjadi 12 Tahun. Dan hal ini tergantung pembahasan dengan DPR. Kebijakan tersebut pada intinya bertujuan untuk meningkatkan demand siswa miskin terhadap

layanan pendidikan. Namun tidak mudah untuk merealisasikan pendidikan khususnya menuntaskan wajib belajar 12 tahun, karena pada kenyataannya

masih banyak angka putus sekolah. Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) merupakan aplikasi terhadap keberpihakan pemerintah terhadap siswa miskin. Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, beberapa upaya

yang telah dilakukan adalah dengan mengadakan berbagai lomba kejuaraan tingkat nasional, regional dan internasional, baik dalam bidang

akademik maupun non akademik seperti olah raga, seni dan kegiatan sosial. Untuk memberikan motivasi yang lebih tinggi kepada para siswa agar dapat meningkatkan prestasinya, maka diprogramkan beasiswa bakat

Realita yang ada banyak remaja yang putus sekolah. Remaja yang kesusahan membayar uang pendidikan dan terpaksa harus keluar dari

bangku sekolah karena tidak tahu dan kurang mengerti apa yang akan dilakukan mereka di kemudian hari sehingga sebagian dari mereka pun harus mengais rejeki di jalanan, masuk ke dunia narkoba, melakukan

tindakan kriminal sampai pergaulan bebas. Tetapi ada juga yang ikut membantu perekonomian keluarga seperti mengamen, bertani, menjadi

pelayan toko dan lain-lain. Sering kali perusahaan masih belum membuka kesempatan bagi remaja putus sekolah untuk bergabung dalam perusahaan mereka. Ini disebabkan dengan masih terbatasnya kemampuan3 atau

keterampilan yang dimiliki oleh para remaja putus sekolah tersebut, di mana sebagian besar perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat usaha

yang ada saat ini sangat membutuhkan para tenaga kerja yang terampil atau tenaga kerja yang memiliki keterampilan-keterampilan khusus. Di sinilah Panti Sosial Bina Remaja akan ikut memainkan perannya yang

signifikan dalam membantu mempersiapkan tenaga terampil. Secara mendasar Panti Sosial Bina Remaja bertugas untuk memberikan bekal

bimbingan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang diperlukan bagi anak terlantar atau pun remaja yang putus sekolah agar mereka dapat menapaki perjalanan kedewasaannya secara utuh dan tersalurkannya

bakat-bakat potensial yang ia miliki. Pelayanan kesejahteraan sosial diselenggarakan dengan berbagai macam cara salah satunya dengan sistem

dengan mengumpulkan penerima layanan dalam sebuah panti dan selama proses pelayanan dilakukan peserta tinggal dan menetap dalam panti.

Salah satu panti yang memberikan pelayanan kesejahteraan social bagi remaja putus sekolah adalah Panti Sosial Bina Remaja merupakan lembaga pelayanan sosial profesional yang bertanggung jawab memberikan

pelayanan kepada anak / remaja terlantar putus sekolah, agar memiliki kemandirian serta terhindarnya dari berbagai kemungkinan timbulnya

masalah sosial bagi dirinya.

Dinas Sosial memiliki peran yang cukup strategis dalam upaya pemberdayaan remaja dengan memfungsikan lembaga pelayanan sosial

yang sudah ada. Sebagai bentuk penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 dan 34, Undang-Undang nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan

Pokok Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah serta berbagai Peraturan pelaksanaannya dibentuklah Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur bersifat responsif dan

proaktif sebagaimana tersurat dalam Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2000 tentang Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur yang bertugas Membantu

Gubernur Jawa Timur dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dan pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial merupakan salah satu modal sosial yang secara potensi dapat dikatakan

sebagai faktor produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Oleh sebab itu pendayagunaannya haruslah semaksimal

Timur. Masalah sosial di Jawa Timur menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan yang cukup tinggi, dengan rata-rata diatas 5% per tahun. Jika

hal ini tidak segera ditangani, maka akan menjadi beban sosial yang amat berat bagi Pemerintah daerah Jawa Timur. Sasaran penanganan Dinas Sosial adalah Individu, keluarga, kelompok dan masyarakat baik yang

tergolong rentan ( vulnarable ) maupun penyandang masalah sosial. Sumber dukungan penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial antara lain

Instansi, Organisasi Lembaga, Badan, Organisasi Sosial, LSM, Dunia Usaha dan lain-lain.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa Unit

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), salah satunya adalah UPT Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Jombang yang bertugas menjalankan tugas dan

tanggung jawab melaksanakan pemberdayaan remaja putus sekolah terlantar dengan memberikan program dan kegiatan pelayanan sosial mulai dari tahap pendekatan awal,assesment, Pelayanan, Rehabilitasi dan

Pengembangan Sosial, Resosialisasi dan Penyaluran, Pembinaan Lanjut serta Terminasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang “Pemberdayaan Anak Remaja Putus Sekolah Terlantar ” ( studi pada Unit Pelaksana Teknis

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan yang hendak dicarikan jawabannya melalui sebuah penelitian. Perumusan masalah penelitian ini adalah : “Bagaimana

Pemberdayaan Anak Remaja Putus Sekolah Terlantar” ( studi pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Dinas Sosial

Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Jombang). C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang ingin

dicapai dalam penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan tentang : “Untuk mendiskripsikan

& menganalisa tentang tahap-tahap pemberdayaan anak remaja putus sekolah terlantar” ( Studi pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur di

Jombang).

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Kantor Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Remaja Terlantar di Jombang Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan

pemikiran dan saran bagi Kantor UPT Pelayanan Sosial Remaja Terlantar di Jombang yang merupakan kantor cabang pembantu Unit

pemberdayaan remaja putus sekolah yang terlantar sesuai dengan UUD pasal 34.

2. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Sebagai bahan studi perbandingan bagi mahasiswa yang mengkaji mengenai topik “pemberdayaan anak remaja putus sekolah terlantar” (

studi pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Jombang ) serta

menjadi bahan referensi bagi mahasiswa yang lainnya. 3. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dalam

mengkaji pengetahuan atau teori yang diperoleh dibangku perkuliahan progam studi Ilmu Administrasi Negara serta untuk memahami apa dan

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang

dapat dipakai sebagai bahan masukan serta bahan pengkajian yang terkait dengan penelitian ini, yaitu :

1. Dany Fajar Setiyantoko, 4 Desember 2012, DAMPAK

PEMBERDAYAAN MELALUI KETRAMPILAN BATIK

MANGROVE BAGI ANAK JALANAN studi kasus di UKM Griya

Karya Tiara Kusuma kecamatan Rungkut kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemberdayaan melalui

ketrampilan batik mangrove bagi anak jalanan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah dampak ekonomi dan dampak sosial yang diterima anak jalanan. Dengan

sasaran kajian yaitu manfaat pelatihan, sarana dan prasarana dalam pelatihan, pendapatan dan kesadaran menabung, perubahan cara

pandang masyarakat, dan motivasi untuk maju. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Analisa data dalam Penelitian ini dengan menggunakan model interaktif. Keabsahan

data pada penelitian ini meliputi credibility (derajat kepercayaan);

transferability (keteralihan); dependability (ketergantungan);

pemberdayaan anak jalanan melalui ketrampilan batik mangrove sebagai program pemberdayaan telah mempunyai dampak positif,

karena dari dampak ekonomi anak jalanan memperoleh manfaat pelatihan, sarana dan prasarana dalam pelatihan, pendapatan dan kesadaran menabung dan dari dampak sosial yang berupa perubahan

cara pandang masyarakat, dan motivasi untuk maju. Jadi, pelatihan ketrampilan batik mangrove bagi anak jalanan sudah cukup baik dan

memberikan dampak positf dalam proses pemberdayaan.

2. SIGIT , BAYU LEKSONO (2011) PERAN DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO DALAM PEM BERDAYAAN ANAK JALANAN (St udi Pada Anak Jalanan Di Kecamat an Sidoarjo), Skripsi, 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang peran Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja dalam pemberdayaan anak jalanan di Kecamatan Sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan sumber data diperoleh dengan

melakukan wawancara dan observasi dengan pihak terkait, dalam hal ini adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam pemberdayaan anak

jalanan di Kabupaten Sidoarjo dan juga para anak-anak jalanan. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah anak jalanan yang tertangkap pada saat operasi penertiban yang

telah dilakukan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sidoarjo dan secara bersama-sama oleh pihak Satpol PP, Kepolisian, dan Dinas

Sidoarjo yaitu sebanyak 14 orang atau sebesar 82,35%. Setelah di lakukan registrasi. Untuk anak jalanan yang berasal dari Kabupaten

Sidoarjo di tangani langsung oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sidoarjo, dan diberikan pembinaan sosial melalui bimbingan sosial dan pembinaan ketrampilan kerja, sesuai dengan

bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh anak jalanan. Selain itu pengawasan juga dilakukan terhadap anak jalanan yang ditampung

dalam pembinaan Dinas Sosial dan melakukan evaluasi terhadap pelatihan dan pembinaan dari berbagai kegiatan yang diikuti oleh anak – anak jalanan, sehingga nantinya mereka dapat berpartisipasi dalam

pembangunan kesejahteraan sosial. B. Landasan Teori

A. Pembangunan Masyarakat a. Pengertian Pembangunan

Pembangunan adalah proses perubahan yang dilakukan

secara sengaja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Phillips Roupp (1953 ; 16) : Pembangunan

adalah perubahan dari sesuatu yang kurang berarti kepada sesuatu yang lebih berarti. Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja, AR (1980: 1) : Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan

usaha yang tanpa akhir. Sondang P. Siagian (1983: 2-3) : Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha

sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah. Dari beberapa pengertian tentang pembangunan diatas dapat disimpulkan bahwa

pembangunan mengandung unsur-unsur : 1. Usaha atau proses.

2. Peningkatan, kemajuan, atau perubahan ke arah kemajuan.

3. Berkesinambungan.

4. Dilakukan secara sadar atau sengaja.

5. Terencana.

6. Utuk tujuan pembinaan bangsa. 7. Dilakukan secara bertahap.

b. Tujuan Pembangunan

Tujuan pembangunan, di negara mana pun, pasti bertujuan

untuk kebaikan masyarakatnya. Meskipun istilah tujuan pembangunan yang digunakan cukup bervariasi, tetapi hakikatnya hampir sama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan tujuan itu sendiri lebih memberikan arti kepada arah yang hendak dicapai. Tidak ada satu pun tujuan yang benar-benar

merupakan tujuan akhir dalam arti sesungguhnya. Artinya, setelah tujuan tersebut dicapai, maka berhentilah pembangunan itu.

c. Nilai-nilai Filosofis dalam Pembangunan

Secara filosofis, satu hal yang perlu kita perhatikan dalam pembangunan adalah keberadaan manusia Indonesia di

manusia Indonesia seutuhnya, yang merupakan hakikat pembangunan nasional. Kemajuan teknologi sebagai salah satu

indikator yang sering di gunakan untuk mengatakan kemajuan pembangunan, tanpa di kendalikan secara baik justru akan dapat mempengaruh i diri manusia itu sendiri. Kegunaan teknologi

tersebutlah nantinya yang akan didasarkan pada hakikat manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk berkebutuhan. Sebagaimana

yang di kemukakan oleh beberapa ahli akhir-akhir ini bahwa teknologi memang sudah banyak yang keluar dari tujuannya semula. Seperti misalnya Jozef Banka (1983: 75) mengatakan:

“Teknologi itu sendiri sudah mempengaruhi bidang kemanusian yang paling asasi, yaitu kepribadiannya.

d. Perencanaan Pembangunan 1. Pengertian dan Fungsi

Beberapa definisi dapat dikemukakan, antara lain:

Dr. J.W. Schoorl (1980: 294): perencanaan pada umumnya di pandang sebagai suatu metode untuk menggariskan

tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapainya.

Pariata Westra (1980: M. 17): perencanaan berarti penggambaran dimuka hal-hal yang harus dikerjakan dan cara

Dengan lengkap Prof. Bintoro Tjokroamidjojo (1984: 12) menyusun pengertian perencanaan sebagai berikut :

a. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan

tertentu. Oleh karena itu pada hakikatnya terdapat pada tiap jenis usaha manusia.

b. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maximum output) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien.

c. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana, dan oleh

siapa.

d. Albert Waterson menyebutkan perencanaan pembangunan adalah melihat kedepan dengan mengambil pilihan berbagai

alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar pelaksanaannya tidak

menyimpang dari tujuan.

e. Perencanaan pembangunana adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk

sumber-sumber ekonomi)yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pasti mengandung unsur-unsur sebagai berikut.

a) Aktivitas yang dipikirkan. b) Berorientasi ke masa depan. c) Mempunyai tujuan tertentu.

d) Merupakan pilihan alternatif. e. Pembangunan Sosial

Pembangunan sosial adalah strategi yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna. Pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial

ketimbang pertumbuhan ekonomi. Beberapa sektor yang menjadi pusat perhatian pendekatan ini mencakup pendidikan, kesehatan,

ketenagakerjaan,jaminan sosial dan pengentasan kemiskinan. Secara sempit, pembangunan sosial dapat didefinisikan sebagai pembangunan kesejahteraan sosial. Ia berorientasi pada

peningkatan keberfungsian sosial (social fungtioning) kelompok-kelompok tidak beruntung (disadvantage groups) atau Pemerlu

Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yang meliputi fakir miskin, anak terlantar, anak jalanan, pekerja anak, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, dan komunitas adat lokal.

Tipologi kemiskinan dapat dikategorikan pada empat kategori, yakni kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan

kultural dan kemiskinan struktural. 2. Dimensi Ketenagakerjaan.

3. Dimensi Integrasi Sosial

f. Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang

terencana dan terarah yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenubi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat

institusi-institusi sosial. Ciri utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah holistik-komprehensif dalam arti setiap pelayanan

sosial yang diberikan senantiasa menempatkan penerima pelayanan sebagai manusia, baik dalam arti individu maupun kolektifitas, yang tidak terlepas dari sistem lingkungan sosiokulturalnya.

Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial memberikan batasan

kesejahteraan sosial sebagai : suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh

rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin,

yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan

usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan

dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai

dengan Pancasila.

Kesejahteraan sosial menurut Friendlander dalam Suud (2006: 8) merupakan system yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan danlembaga-lembaga sosial, yang dimaksudkan untuk

membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan dan

hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk memperkembangkan seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan

kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.Menurut Segal dan Brzuzy, yang dikutip dalam suud (2006: 5) kesejahteraan

sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat.Kesejahteraan sosial meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat.

Kesejahteraan sosial dapat diukur dari ukuran-ukuran seperti tingat kehidupan, pemenuhan kebutuhan pokok, kualitas

hidup dan pembangunan manusia (Sen, 2008: 8).Yang paling berhubungan dengan system kesejahteraan sosial bagi para homeless ini adalah seikatsu hogo.pemerintah memberikan

dapat menuntut pertolongan bantuan dari pemerintah (Kennett dan Iwata, 2003: 63).

Menurut Okumara dalam Takehara (2005: 114) menjabarkan bahwa ada tujuh karakteristik di dalam kesejahteraan sosial yaitu

1. Tuntutan ekonomi yang stabil 2. Tuntutan pekerjaan yang layak

3. Tuntutan keluarga yang stabil 4. Tuntutan jaminan kesehatan 5. Tuntutan jaminan pendidikan

6. Tuntutan kesempatan dalam bermasyarakat 7. Tuntutan kesempatan budaya atau rekreasi

B. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep yang

menekankan pada pembangunan ekonomi pada mulanya yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai masyarakat. Konsep ini

mencerminkan paradiga baru yang menekankan pada peran serta masyarakat kesinambungan serta fokus pembangunan pada manusia. Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan bahwa

masyarakat diberi kuasa, dalam upaya untuk menyebarkan kekuasaan, melalui pemberdayaan masyarakat, organisasi agar

aspek kehidupan politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan dan sebagainya.

Kata “empowerment” dan “empower” diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi pemberdayaan dan memberdayakan, menurut merriam webster dan oxfort english dictionary dalam

prijono dan pranarka (www.file.upi.edu,2012) mengandung dua pengertian yaitu: pengertian pertama adalah to give power or

authority to, dan pengertian kedua berarti to give ability to or enable. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke

pihak lain. Sedang dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.

Konsep empowerment pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga,

masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi dan lain-lain. Memberdayakan masyarakat

menurut Kartasasmita (www.isjn.or.id/index.php,2012) adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri

dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep

ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people-centered, participatory, empowering and

sustainable.

Gagasan pembangunan yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat perlu untuk dipahami sebagai suatu proses transformasi

dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat. Perubahan struktur yang sangat diharapkan adalah proses yang

berlangsung secara alamiah, yaitu yang menghasilkan dan harus dapat dinikmati bersama. Begitu pula sebaliknya, yang menikmati haruslah yangmenghasilkan. Proses ini diarahkan agar setiap upaya

pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kapasitas masyarakat (capacity building) melalui penciptaan akumulasi

modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan, yang mana pada gilirannya nanti dapat pula menciptakan pendapatan yang akhirnya dinikmati oleh seluruh rakyat. dan proses transpormasi ini

harus dapat digerakan sendiri oleh masyarakat.

Menurut Sumodiningrat (www.isjn.or.id/index.php,2012),

mengatakan bahwa kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat dipilah dalam tiga kelompok yaitu:

1. Kebijaksanaan yang secara tidak langsung mengarah pada

Kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran.

2. Kebijaksanaan khusus yang menjangkau masyarakat miskin melalui upaya khusus.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, menurut

Kartasasmita (www.isjn.or.id/index.php,2012), harus dilakukan melalui beberapa kegiatan:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling).

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat

(empowering).

3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Disinilah

letak titik tolaknya yaitu bahwa pengenalan setiap manusia, setiap anggota masyarkat, memiliki suatu potensi yang selalu dapat terus dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang

sama sekali tidak berdaya, karena kalau demikian akan mudah punah.

Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang harus diikuti dengan tetap memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat.dalam rangka itu pula diperlukan

langkah-langkah yang lebih positif selain dari menciptakan iklim dan suasana.perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan

akses kepada berbagai peluang (upportunities) yang nantinya dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya. Keadaan dan

perilaku tidak berdaya yang menimpa kelompok tersebut sering dipandang sebagai deviant atau menyimpang, kurang dihargai dan bahkan dicap sebagai orang yang malas dan lemah yang

disebabkan oleh dirinya sendiri. Padahal ketidakberdayaan tersebut merupakan akibat faktor struktural dari adanya ketidakadilan dan

faktor kultural berupa diskriminasi dalam aspek-aspek kehidupan tertentu.

Menurut Sennet & Cabb (1972) dan Conway (1979) dalam

Suharto (1998:209); “ketidakberdayaan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketiadaan jaminan ekonomi, rendahnya

akses politik, lemahnya akses informasi dan teknologi, ketiadaan dukungan finansial serta tidak tersedianya pendidikan dan pelatihan”.Para teoritisi seperti Seeman (1985), Seligman (1972),

dan Learner (1986) yang dirangkum Suharto (2009:61) meyakini bahwa “ketidakberdayaan yang dialami oleh sekelompok

masyarakat merupakan akibat dari proses internalisasi yang dihasilkan dari interaksi mereka dengan masyarakat. Kelompok masyarakat yang kurang berdaya menganggap diri mereka lemah

dan tidak berdaya karena masyarakat menganggap

demikian”.Seeman menyebutnya dengan alienasi, Seligmen

mengistilahkan dengan ketidakberdayaan surplus.Berawal dari fenomena ketidakberdayaan tersebut, maka muncul berbagai

tindakan pemberdayaan dengan berbagai pendekatan mulai dari program yang berkelanjutan sampai pada aktivitas-aktivitas yang sporadis. Pengertian pemberdayaan sendiri menjadi perhatian

banyak pihak dari berbagai bidang, disiplin ilmu dan berbagai pendekatan. Menurut Rappaport dalam Suharto (1998:3);

“pemberdayaan menunjuk pada usaha realokasi sumber daya melalui pengubahan struktur sosial. Pemberdayaan adalah suatu cara yang diarahkan kepada masyarakat, organisasi atau komunitas

agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya”.

Menurut Ife dalam Edi Suharto (2009:59) pemberdayaan

memuat dua pengertian kunci yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuatan politik namun mempunyai arti luas yang merupakan

penguasaan masyarakat atas:

a. Power over personal choices and life chances : Kekuasaan atas

pilihan-pilhan personal dan kesempatan-kesempatan hidup, kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai pilihan hidup, tempat tinggal dan pekerjaan dan sebagainya.

b. Power over the definition of need :Kekuasaan atas pendefinisian kebutuhan, kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan

c. Power over ideas : Kekuasaan atas ide atau gagasan, kemampuan mengekspersikan dan menyumbang gagasan dalam

interaksi, forum dan diskusi secara bebas dan tanpa tekanan. d. Power over institutions: Kekuasaan atas lembaga-lembaga,

kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi

lembaga-lembaga masyarakat seperti; lembaga pendidikan, kesehatan, keuangan serta lembaga-lembaga pemenuh

kebutuhan hidup lainnya.

e. Power over resources : Kekuasaan atas sumber daya,

kemampuan memobilisasi sumber daya formal dan informal

serta kemasyarakatan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

f. Power over economic activity :Kekuasaan atas aktivitas

ekonomi kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi serta pertukaran barang dan jasa.

g. Power over reproduction :Kekuasaan atas reproduksi,

kemampuan dalam kaitannya dengan proses reproduksi dalam arti luas seperti pendidikan, sosialisasi, nilai dan prilaku bahkan

kelahiran dan perawatan anak. b. Tiga Sisi Pemberdayaan

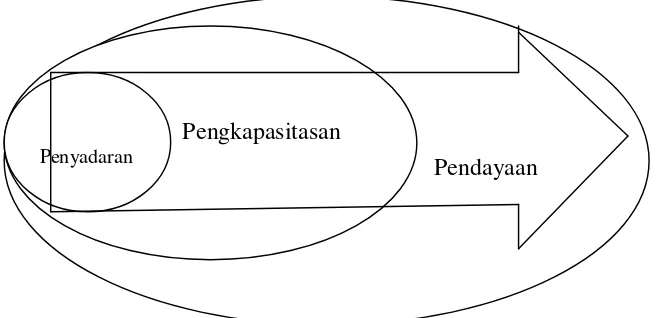

Pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi”, bukan sebuah

“proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan : penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Secara

Gambar 1 :

Tiga Tahapan Pemberdayaan

Sumber : Dwidjowijoto, RiantNugrohodan Randy R. Wrihatnolo

(2007), Manajemen Pemberdayaan;Sebuah Pengantar dan Panduan

Untuk Pemberdayaan Mayarakat, Jakarta ; PT Elex Media

Komputindo

1. Tahap Pertama

Tahap pertama adalah penyadaran. Pada tahap ini target yang

hendak diberdayakan diberi “pencerahan”. Dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk

mempunyai “sesuatu”. Misalnya target adalah kelompok masyarakat miskin. Kepada mereka diberikan pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berada, dan itu dapat dilakukan

jika mereka mempunyai kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya.

2. Tahap Kedua

Tahap kedua adalah pengkapasitasan. Inilah yang sering kita sebut “capacity building”, atau dalam bahasa yang lebih

Pendayaan

sederhana memampukan atau enabling. Untuk diberikan daya atau kuasa, yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu.

Pengkapasitasan manusia dalam arti memampukan manusia, baik dalam konteks individu maupun kelompok. Kita tidak asing dengan konsep ini karena sudah amat sering melakukan

training (pelatihan), workshop (loka latih), seminar, dan sejenisnya di masa “orba” kita juga sering menggunakan istilah

“simulasi” untuk sosialisasi P4. Arti dasarnya adalah memberikan kapasitas kepada individu dan kelompok manusia untuk mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan

diberikan. 3. Tahap Ketiga

Tahap ketiga adalah pemberian daya itu sendiri atau “empowerment” dalam makna sempit. Pada tahap ini, kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang.

c. Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai tujuan dan proses.

Menurut Sunyoto Usman dalam Abu Huraerah (2008:87), tujuan pemberdayaan adalah memperkuat community self-reliance atau kemandirian. Ife (1995) dalam Edi Suharto (2009:58) berpendapat

Edi Suharto (1987) dalam Abu Huraerah (2008:89), pemberdayaan sebagai proses memiliki lima dimensi yaitu:

a. Enabling adalah menciptakan suasana atau iklim yang

memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari

sekat-sekat struktural dan kultural yang menghambat.

b. Empowering adalah penguatan pengetahuan dan kemampuan

yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan

kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian. c. Protecting yaitu melindungi masyarakat terutama

kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok-kelompok-kelompok-kelompok kuat dan dominan, menghindari persaingan yang tidak seimbang, mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat

terhadap yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak

menguntungkan masyarakat kecil. Pemberdayaan harus melindungi kelompok lemah, minoritas dan masyarakat terasing. d. Supporting yaitu pemberian bimbingan dan dukungan kepada

masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

e. Fostering yaitu memelihara kondisi kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok

masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin

keseimbangan dan keselarasan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan usaha.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa untuk memberdayakan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan adalah menekan perasaan ketidakberdayaan, memutuskan

hubungan yang bersifat ekploitatif terhadap lapisan orang miskin, menanamkan perasaan sama, melibatkan masyarakat secara penuh

dalam merealisasikan perumusan pembangunan, membangun kondisi social dan budaya pada masyarakat miskin dan mendistribusikan insfrastruktur yang lebih merata.

d. Dimensi Ukuran Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat harus dilihat baik dari dengan

pendekatan komprehensif maupun incremental. Pada pengertian pertama, dalam upaya ini diperlukan perencanaaan berjangka, serta pengerahan sumber daya yang tersedia dan pengembangan potensi

yang ada secara nasional, yang mencakup seluruh masyarakat. Dalam upaya ini perlu dilibatkan seluruh lapisan masyarakat, baik

kemasyarakatan, serta tokoh-tokoh dan individu-individu yang mempunyai kemampuan untuk membantu. Dengan demikian,

programnya harus bersifat nasional, dengan curahan sumber daya yang cukup besar untuk menghasilkan dampak yang berarti.

Pada pengertian kedua, perubahan yang diharapkan tidak

selalu harus terjadi secara cepat dan bersamaan dalam waktu yang sama. Pemberdayaan masyarakat dengan sendirinya terpusat pada

sector ekonomi karena sasaran utamanya adalah memandirikan masyarakat. Pembangunan manusia berkualitas bukan hanya menyangkut aspek ekonominya, tetapi juga disisi lain, seperti

pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang ini,ukurannya telah banyak dikembangkan antara lain persentase penduduk yang buta

huruf, angka partisipasi sekolah untuk SD, SLTP, SLTA dan perguruan tinggi, angka kematian nayi per 1.000 kelahiran hidup, persentase penduduk yang kurang gizi, dan rata-rata umur harapan

hidup. Selain itu, Bappenas bersama BPS juga sedang mengembangkan angka indeks kesejahteraan rakyat yang

menggabungkan indicator ekonomi, kesehatan dan pendidikan dalam suatu angka indeks. Dalam dunia internasional, indeks seperti ini telah dikembangkan oleh UNDP yang dikenal dengan

e. Indikator Pemberdayaan

Menurut Kiefer (1981) dalam Edi Suharto (2009:63)

pengertian pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan social politik, dan kompetensi partisipatif. Parsons dan kawan-kawan (1994) seperti yang dikutip

oleh Edi Suharto (2009:63) juga mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada :

1. Sebuah proses pembangunan bermula dari pertumbuhasn individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan social yang lebih besar.

2. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.

3. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan social, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang –orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang

lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaansecara operasional, maka perlu diketahui berbagai indicator keberdayaan yanfg dapat menunjukan seseorang itu berdaya

atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan social diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada

dioptimalkan. Schuler, Hashemi dan Riley dalam Suharto mengembangkan delapan indicator pemberdayaan yang mereka

sebut sebagai empowerment index atau indeks

pembnerdayaan.Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan

ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan cultural pilitis. Ketiga aspek tersebut dikaitka

dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu : ‘kekuasaan di dalam (power within), ‘kekuasaan diluar’ (power to), ‘kekuasaan atas’ (power over), dan ‘kekuasaan dengan’ (power with). Menurut

Schuler, Hashemi dan Riley dalam Suharto indikator pemberdayaan adalah :

1. Kebebasan mobilitas : kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seprti pasar, fasilitas medis, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat

mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian

2. Kemampuan membeli komoditas kecil : kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari dan kebutuhan dirinya. Individu dianggap mampu melakukan

kegiatan initerutama jika dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya, terlebih jika dapat membeli

3. Kemampuan membeli komodotas besar : kemampuan untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier. Seperti hallnya

diatas, poin tinggi diberikan jika dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya, terlebih jika dapat

membeli barang-barang tersebut dengan

menggunakanuangnya sendiri.

4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah

tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga. 5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga : responden ditanya

mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang ( suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah,

perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja diluar rumah.

6. Kesadaran hukum dan politik : mengetahui nama presiden,

mengetahui salah seorang pegawai pemerintah

desa/kelurahan, mengetahui pentingnya memiliki surat nikah

dan hukum-hukum waris.

7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap ‘berdaya’ jika pernah terlibat dalam kampanye atau

bersama orang lain melakukan protes, misalnya, penyalahgunaan bantuan social atau penyalahgunaan

8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah,tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin

tinggi jika memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

f. Strategi Pemberdayaan

Parsons dan kawan-kawan (1994) dalam Suharto (2009:66) menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan

secara kolektif. Menuruttnya, tidak ada literature yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan klien dalam pertolongan perseorangan.

Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi

utama pemberdayaan. Namun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan social dapat dilakukan melalui kolektivitas, dalam arti mengkaitkan aklien dengan sumber atau system lain siluar dirinya.

Dalam konteks pekerjaan social, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan

(empowerment setting): mikro, mezzo dan makro.

1. Pendekatan Mikro : pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, strees

management, crisis intervenrion. Tujuan utamnya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan

Pendekatan yang Berpusat pada Tugas (task centered approach)

2. Pendekatan Mezzo: pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok masyarakat, pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kelompok sebagai media intervensi.

Pendidikan, pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan,

keterampilan serta sikap-sikap kelompok agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi.

3. Pendekatan Makro: pendekatan ini sering disebut dengan

strategi sistem pasar (large-system strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang luas.

Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, pengorganisasian dan pengembangan masyarakat adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi Sistem Besar

memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk

memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak. g. Upaya-upaya Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk

meningkatkan harkat martabat lapisan masyarakat, yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan dirinya dari perangkap

Menurut Kartasasmita dalam Mashoed (2004:46), upaya – upaya dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui

tiga tahap, antara lain :

1. Menciptakan suasana atau iklim tolaknya yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang. Disini titik tolaknya bahwa

setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan, artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali

tanpa daya.

2. Memperkuat potensi daya yang dimiliki oleh masyarakat (Empowering). Dalam rangka ini perlu langkah-langkah yang

lebih positif, Selain menciptakan iklim dan suasana. Penguatan ini merupakan / meliputi langkah-langkah nyata dan

menyangkut penyediaan berbagai masukan, serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Dalam rangka

pemberdayaan ini upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta akses kedalam

sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.

3. Pemberdayaan mengandung pula arti melindungi ( Protecting )

Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kekurangberdayaan dalam

pemihakkan kepada yang lemah sangat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi bukan

berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal ini justru akan menglunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat dari sebagai upaya untuk mencegah terjadinya

persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pendekatan utama dalam konsep

pemberdayaan adalah masyarakat tidak dijadikan objek berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek upaya pembangunan sendiri.

h. Strategi Penanggulangan Kemiskinan

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap

pelayanan dasar terutama pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar termasuk air minum dan sanitasi.

2. Berkurangnya beban pengeluaran masyarakat miskin terutama

untuk pendidikan dan kesehatan, prasarana dasar khususnya air minum dan sanitasi, pelayanan KB dan kesejahteraan ibu,serta

kecukupan pangan dan gizi.

3. Meningkatnya kualitas keluarga miskin, ditandai dengan menurunnya beban konsumsi keluarga miskin. Dalam tahap

4. Meningkatnya pendapatan dan kesempatan berusaha kelompok masyarakat miskin, termasuk meningkatnya akses masyarakat

miskin terhadap permodalan, bantuan teknis, dan berbagai sarana dan prasarana produksi.

i. Manfaat Pemberdayaan

1. Mendapatkan kembali eksistensi dan jati diri klien untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi

2. ilmu pengetahuan dan skill (keahlian dan ketrampilan) pekerja sosial dapat digunakan oleh klien secara optimal

3. pekerja sosial sebagai partner yang baik dalam menyelesaikan

berbagai masalah yang dihadapi

4. Struktur kekuasaan rumit dapat diubah menjadi terbuka untuk

dapat mempengaruhi kehidupan mereka. C. Pembangunan Sumber Daya Manusia

a. Pengertian Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan daya yang bersumber dari manusia. Daya yang bersumber dari manusia dapat juga

disebut tenaga atau kekuatan.

b. Membangun Manusia yang ber kualitas

Sasaran pembangunan nasional adalah meningkatkan

kualitas manusia dan masyarakat. Secara umum dapat diuraikan sebagi sifat khusus yang menunjukkan kualitas prima manusia

1. Berstamina tinggi sehingga mampu kerja keras 2. Tangguh

3. Cerdas 4. Terampil 5. Mandiri

6. Memiliki rasa tanggung jawab dan setia kawan 7. Produktif

8. Kreatif 9. Inovatif

10.Berorientasi kepada masa depan

11.Berdisiplin 12.Berbudi luhur

c. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia secara mikro adalah suatu proses perencanaan pendidikan dan pelatihan dan

pengelolaan pegawai untuk mencapai suatu hasil yang optimal. Hasil ini dapat berupa jasa, benda, atau uang. Dari batasan tersebut

dapat diartikan bahwa proses pengembangan sumber daya manusia terdiri dari perencanaan, pendidikan dan pelatihan, pengelolaan.

d. Pembinaan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan dalam suatu organisasi sebagai

merupakan suatu siklus yang harus dilakukan secara terus menerus. Karena organisasi harus berkembang, untuk itu maka kemampuan

sumber daya manusia dalam suatu organisasi harus terus menerus ditingkatkan seirama dengan kemajuan dan perkembangan organisasi. Secara gambaran, berikut ini adalah tata urutan

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan secara garis besar : 1. Analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan (Diklat)

Tahap analisis kebutuhan pada umumnya mencakup 3 jenis, yaitu :

a. Analisis organisasi

b. Analisis pekerjaan c. Analisis pribadi

2. Menetapkan tujuan

Tujuan pendidikan dan pelatihan pada hakekatnya merupakan perumusan kemampuan yang diharapkan dari pendidikan dan

pelatihan tersebut.

e. Konsep dasar sistem pendidikan

Sesuai dengan Undang-undang RI nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa : pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Dengan memperhatikan

dikatakan bahwa peran pendidikan adalah sebagai landasan untuk membentuk, mempersiapkan, membina dan mengembangkan

kemampuan sumber daya manusia yang sangat menentukan dalam keberhasilan pembangunan dimasa yang akan datang.

Apabila dilihat dari pendekatan sistem, maka proses

pndidikan terdiri dari masukan (sarana pendidikan) dan keluaran (perubahan perilaku), serta faktor yang mempengaruhi proses

pendidikan yang pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perangkat lunak (software), yang mencakup antara lain :

kurikulum, organisasi pendidikan, peraturan, metode belajar dan lainnya.

2. Perangkat keras (hardware), yaitu fasilitas yang mencakup gedung, perpustakaan, alat bantu peraga dan sebagainya.

Peran pendidikan adalah memberikan bimbingan,

pengajaran dan latihan. Disatu pihak, organisasi yang mempekerjakan tenaga kerja yang menjalankan roda organisasi

mulai dari kelompok manajerial sampai dengan petugas yang melaksanakan kegiatan yang bersifat teknis operasional, mengharap dan bahkan menuntut kinerja dan produktivitas kerja

yang tinggi.

Pengalaman merupakan modal yang besar artinya dalam

berdaya guna. Salah satu upaya untuk mencrdaskan dan meningkatkan keterampilan termasuk pencapaiannya adalah

melalui pendidikan. E. F. Scumacher mengatakan bahwa: “Pendidikan adalah yang terpenting, serta dilihat dari perannya, maka pendidikan adalah kunci untuk segalanya”.

D. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Adapun definisi kebijakan publik menurut Santoso dalam Winarno (2007:19) yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam bidang kebijakan publik menyimpulkan

bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi kedalam dua wilayah kategori yaitu :

1. Bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik.

2. Kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah

yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu, dengan kata lain kebijakan publik dapat dipandang sebagai proses

perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan.

Menurut Andreson dalam Agustino (2006:7) memberikan pengertian tentang kebijakan publik yaitu serangkaian kegiatan

berhubungan dengan suatu permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Nugroho (2003:54) mendefinisikan kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan.

Dari pengertian diatas dan menurut pemahaman bahwa kebijakan publik harus mengabdi kepada masyarakat, maka dengan

demikian dapat disimpulkan kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada

tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat. b. Sifat Kebijakan Publik

Menurut Winarno (2007:21) sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik bila konsep ini dirinci beberapa kategori sebagai berikut :

1. Tuntutan-tuntutan Kebijakan (Policy Demands)

Tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh aktor-aktor swasta

atau pemerintah, ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik.

2. Keputusan Kebijakan (Policy Decisions)

Keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan subtansi

3. Pernyataan-pernyataan kebijakan (Policy Statements)

Pernyataan-peryataan resmi atau artikulasi-artikulasi

(penjelasan) kebijakan publik.

1.Hasil-hasil Kebijakan (Policy Outputs)

Manifestasi nyata dari kebijakan-kebijakan publik,

yaitu hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan

kebijakan.

2.Dampak-dampak Kebijakan

Akibat bagi masyarakat baik yang berasal dari

tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah. c. Manfaat Kebijakan Publik

Menurut Dye dan Andreson dalam Subarsono (2005:4), studi kebijakan publik memiliki tiga manfaat penting yaitu :

1. Pengembangan ilmu pengetahuan

Dalam konteks ini, ilmuwan dapat menempatkan kebijakan publik sebagai variabel terpengaruh (dependent

variabel) sehingga berusaha menentukan variabel pengaruhnya

(independent variabel).Studi ini berusaha mencari variabel-variabel yang dapat mempengaruhi isi dari sebuah kebijakan

publik.

2. Membantu para praktisi dalam memecahkan masalah

Dengan mempelajari kebijakan publik para praktisi akan memiliki dasar teoritis tentang bagaimana membuat kebijakan

publik yang baik dan memperkecil kegagalan dari suatu kebijakan publik. Sehingga kedepan akan lahir kebijakan publik yang lebih berkualitas yang dapat menopang tujuan

pembangunan.

3. Berguna untuk tujuan politik

Suatu kebijakan yang dibuat melalui proses yang besar dengan dukungan teori yang kuat memiliki posisi yang kuat terhadap kritik dari lawan-lawan politik. Kebijakan publik

tersebut dapat meyakinkan kepada lawan-lawan politik yang tadinya kurang setuju. Kebijakan publik seperti itu tidak akan

mudah dicabut hanya karena alasan kepentingan sesaat dari lawan-lawan politik.

d. Tujuan Kebijakan

Ada beberapa tujuan kebijakan menurut Hoogerwef dalam Soenarko (2000:82) yaitu :

1. Memelihara ketertiban umum (Negara sebagai stabilisator). 2. Melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal

(Negara sebagai perangsang, stimulator).

3. Menyesuaikan berbagai aktivitas (Negara sebagai koordinator). 4. Memperuntunkan dalam membagi berbagai materi (Negara

Tujuan-tujuan yang demikian itu, tentu saja merupakan tujuan guna untuk mencapai tujuan akhir. Untuk bangsa dan

Negara Indonesia, tujuan kebijaksanaan itu adalah : 1. Memajukan kesejahteraan umum.

2. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

e. Faktor Penentu Dilaksanakan/Tidaknya Suatu Kebijakan

Publik

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan atau tidaknya suatu kebijakan publik menurut Agustino (2006:157)

yaitu :

a. Faktor Penentu Pemenuhan Kebutuhan

1. Respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah;

2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;

3. Adanya sanksi hukum; 4. Adanya kepentingan publik;

5. Adanya kepentingan pribadi; 6. Masalah waktu.

b. Faktor Penentu Penolakan atau Penundaan Kebijakan

1. Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem yang ada;

3. Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi; 4. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum.

E. Kebijakan Sosial

Dalam arti spesifik atau sempit, kata sosial menyangkut sector kesejahteraan sosial sebagai suatu bidang atau bagian dari

pembangunan sosial atau kesejahteraan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, terutama mereka yang

dikategorikan sebagai kelompok yang tidak beruntung (disadvantaged group) dan kelompok rentan (vulnerable group).Kata sosial disini menyangkut program-program dan atau

pelayanan-pelayanan sosial untuk mengatasi masalah-masalah sosial, seperti kemiskinan, ketelantaran, ketidakberfungsian fisik dan psikis, tuna

sosial dan tuna susila, kenakalan remaja dan lain sebagainya.Sementara kebijakan sosial diartikan sebagai kebijakan yang menyangkut aspek sosial dalam pengertian spesifik, yakni yang

menyangkut bidang kesejahteraan sosial.Pengertian sosial seperti ini selaras dengan pengertian perencanaan sosial sebagaimana

dikemukakan oleh Conyer. Menurut Conyer, perencanaan sosial adalah perencanaan perundang-undangan tentang pelayanan kesejahteraan sosial dalam berbagai hal (Suharto, 2005) dalam buku

(Studi Kebijakan Pemerintah ;2012 :182).

Kemudian dari pada itu, maka Huttman (1981) dan Gilbert

yakni kebijakan sosial sebagai proses, sebagai produk dan sebagai kinerja atau capaian.

Pertama, Sebagai suatu proses, kebijakan sosial menunjuk pada perumusan kebijakan dalam kaitannya dengan variabel-variabel sosial-politik dan teknik metodologi. Kebijakan sosial merupakan

suatu tahapan untuk membuat sebuah rencana tindak (plan of action) yang dimulai dari pengidentifikasian kebutuhan (assessing need),

penetapan alternatif-alternatif tindakan, penyeleksian strategi-strategi kebijakan.

Kedua, kebijakan sosial sebagai produk, kebijakan sosial

adalah hasil dari proses perumusan kebijakan atau perencanaan sosial, yaitu mencakup segala bentuk peraturan perundang-undangan

atau proposal program yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan berbagai kegiatan atau proyek.

Ketiga, kebijakan sosial sebagai suatu kinerja (performance),

kebijakan sosial merupakan deskripsi atau evaluasi terhadap hasil pengimplementasian produk kebijakan sosial atau pencapaian tujuan

suatu rencana pembangunan. Kebijakan sosial dalam pengertian ini, menyangkut kegiatan analisa untuk melihat dampak atau pengaruh yang terjadi pada masyarakat, baik yang bersifat positif maupun

diistilahkan dengan analisa kebijakan sosial (Dunn, 1981 ; Quide, 1982).

F. Re