KAJIAN PEMBERIAN PAKAN LEGUMINOSA, DAUN

LIMBAH KUBIS DAN KONSENTRAT PADA KAMBING

(Feeding Trial Forage Legumes, Cabbage Leaf Wasted and Concentrate

for Goats)

SYAMSU BAHAR,A.ELLA,D.PASAMBE,SUNANTO danMANSUR AZIS

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan ABSTRACT

A feeding trial using forage legumes, cabbage leaf wasted and concentrate for goat was conducted in 2004 at Bubunbia sub village, Tongko village, Alla district, Enrekang Regency, South Sulawesi. The aim of this trial was to increase productivity of goats. The trial was devided into 2 groups of treatments and each treatment involve 5 farmers which keep several goats. Treatment A was improved feeding trial by feeding forage legumes, cabbage leaf wasted and concentrate. Treatment B was not improved treatment as a control. Data was analysed by “t” test and R/C ratio. The parameter were measured consit of consumption, live weight before and after, daily live weight, forage convertion and R/C ratio. The results showed that treatment A was improved feeding trial through feeding forage legumes, cabbage leaf wasted and concentrate increase goats productivity. All parameters showed significant different compared to treatment B as a control. Also weaning goats good performance and good effect to young goats growth. R/C ratio treatment A is 1.70 better than treatment B only 1.18. This means treatment A more efficient compared to treatment B.

Key Words: Forage, Goats, Legumes, Cabbage Leaf Wasted

ABSTRAK

Suatu kajian pemberian pakan leguminosa, daun limbah kubis dan konsentrat pada ternak kambing telah dilakukan tahun 2004 di Dusun Bubunbia, Desa Tongko, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ternak kambing. Percobaan pada dua kelompok perlakuan yaitu Perlakuan A melibatkan 5 orang petani yang diintroduksi teknologi perbaikan pakan yaitu pemberian pakan leguminosa, daun limbah kubis dan konsentrat pada ternak kambingnya. Perlakuan B (kontrol) juga melibatkan 5 orang petani yaitu pemberian pakan pada ternak kambingnya sesuai kebiasaan petani sehari-hari. Analisis data menggunakan metode pengujian ” t hitung” untuk membandingkan peubah yang diamati antar perlakuan. Peubah-peubah yang diukur adalah konsumsi pakan ( g berat kering bahan pakan per ekor per hari), % bobot hidup (kg konsumsi pakan per kg rataan bobot hidup), kg bobot hidup ternak awal dan akhir, kg pertambahan bobot hidup, kg rataan bobot hidup, g pertambahan bobot hidup harian per ekor, konversi pakan (g konsumsi pakan per pertambahan bobot hidup harian). Adapun analisis pendapatan menggunakan metode R/C ratio dilakukan berdasarkan data harga in-put dan out-put dari masing-masing perlakuan. Hasil kajian menunjukkan bahwa introduksi teknologi perbaikan pakan yaitu pemberian pakan leguminosa, daun limbah kubis dan konsentrat menunjukkan peningkatan produktivitas ternak. Semua peubah yang diukur menunjukkan perbedaan yang nyata di banding kontrol.. Perbaikan pakan meningkatkan produktivitas induk menyusui sehingga berdampak pada pertumbuhan anak kambing yang lebih pesat. Demikian pula pertumbuhan kambing betina muda dan jantan muda. Analisis pendapatan menggunakan revenue cost ratio (nisbah R/C) yaitu membandingkan antara total penerimaan dengan seluruh biaya produksi yang digunakan dalam suatu proses produksi. Besarnya nisbah R/C pada perlakuan A adalah 1,70. Hal ini berarti setiap satu satuan biaya yang dikeluarkan dalam usaha ternak kambing dalam periode tertentu akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp. 1,70. Sementara itu, pada perlakuan B besarnya nisbah R/C adalah 1,18 yang berarti perlakuan A lebih efisien dibandingkan dengan perlakuan B. Usaha ternak ini dikatakan efisien karena nisbah R/C lebih besar dari satu dan semakin besar nisbah R/C maka semakin efisien usaha tersebut.

638

PENDAHULUAN

Pakan ternak di daerah tropika umumnya berkualitas rendah. Hal ini ditandai dengan rendahnya kualitas protein dan tingginya kandungan serat pada hijauan pakan. Pemberian hijauan sebagai makanan pokok untuk ternak kambing belum menunjukkan tingkat produktivitas ternak yang maksimum, sehingga penambahan makanan tertentu yang berkualitas lebih baik perlu dilakukan agar kebutuhan zat makanan bergizi dapat terpenuhi.

Daun-daun leguminosa lebih mudah dicerna oleh ternak dan kandungan proteinnya lebih tinggi yakni rata-rata 26%. Pemberian daun leguminosa sebagai pakan ternak sudah lama dikenal oleh petani hanya belum merata pada pemeliharaan ternak yang intensif. Menurut SOEDONO et al. (1993) bahwa limbah

pertanian yang disuplementasi dengan daun-daun leguminosa akan menunjukkan peningkatan pertumbuhan ternak kambing. Penambahan daun lamtoro sebanyak 1 kg/ekor/ hari pada pakan dasar ternak akan meningkatkan bobot hidup ternak 44 g/ekor/hari dan memperbaiki efisiensi pakan (SEMALI dan MATHIUS, 1993), sedangkan

Menurut RANGKUTI et al., (1993) bahwa

penambahan daun gamal 900 g/ekor/hari pada pakan dasar akan menunjukkan peningkatan bobot hidup kambing 28 g/ekor/hari serta efisiensi pakan akan lebih baik.

Dalam usahatani hortikultura dataran tinggi, basis lahan ada pada hortikultura, sedangkan ternak kambing dapat diintroduksi pada lahan yang sama. Menurut YUSDJA et al.

(2000) bahwa subsektor peternakan merupakan non land base artinya tidak selamanya memerlukan lahan khusus kecuali untuk penggembalaan. Model usaha tani terpadu sudah dilakukan di beberapa daerah antara lain di Sumatera Selatan, Lampung dan Bengkulu (ANONIMUS, 1996). Juga di Cisarua dan Pangalengan, Jawa Barat (PURWANTASARI et al., 1998).

Tanaman leguminosa biasanya ditanam oleh petani untuk pelindung atau sebagai pagar sekaligus untuk pakan ternak. Tanaman leguminosa yang digunakan sebagai sumber pakan ternak antara lain Sesbania grandiflora (turi), Gliricidia maculata (gamal), Leucaena leucocephala (lamtorogung) (BAHAR et al., 1992a; b). Adapun berbagai tanaman

leguminosa introduksi yang telah diperkenalkan di beberapa negara Asia Tenggara termasuk di Indonesia antara lain Desmodium cinerea, Arachis pintoi, Stylosanthes guianensis (HORNE

dan STUR, 1999). Menurut SIREGAR (1984)

bahwa kegunaan lain tanaman leguminosa adalah sebagai penguat teras dan penahan erosi sekaligus sebagai sumber pakan hijauan.

Daun limbah kubis berupa sisa-sisa daun kubis dapat dimanfaatkan sebagai pakan kambing. Petani dapat mengumpulkan sisa-sisa daun kubis setiap kali panen. Adapun pakan penguat berupa hasil samping usaha pertanian seperti dedak padi dan bungkil kelapa. Pakan penguat ini memiliki nilai gizi yang tinggi untuk pertumbuhan ternak kambing. Pengkajian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pengembangan ternak kambing pada lahan sayuran dataran tinggi dan berdampak pada peningkatan produktivitas ternak kambing secara berkelanjutan serta meluasnya teknologi perbaikan pakan ternak kambing.

MATERI DAN METODE

Pengkajian ini dilaksanakan tahun 2004. Adapun tempat/lokasi pengkajian dilakukan di Dusun Bubunbia, Desa Tongko, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, berjarak sekitar 274 km dari Makassar. Komoditi tanaman sayuran yang utama di lokasi pengkajian adalah kubis (kol). Pada daerah ini petani yang memelihara ternak kambing dengan sistem pemeliharaan terkurung (kandang).

Percobaan pemberian pakan pada ternak kambing disesuaikan dengan komponen pakan yang tersedia yaitu:

1. Pakan leguminosa yaitu daun tanaman leguminosa pohon antara lain daun turi (Sesbania grandiflora), daun gamal (Gliricidia sepium) dan daun lamtoro (Leucaena leucocephala). Pemberiannya pakan leguminosa dalam bentuk segar ini sebagai perlakuan sebanyak 1 kg/ekor/hari (atau sesuai status fisiologi ternak). 2. Daun limbah kubis yaitu daun kubis yang

tersisa di kebun saat panen berupa daun terbawah dari ”krop” kubis. Pemberiannya dalam bentuk segar sebagai perlakuan sebanyak 1 kg/ekor/hari (atau sesuai status fisiologi ternak).

3. Konsentrat (pakan penguat) yaitu campuran dedak padi dengan bungkil kelapa perbandingan 3 : 1 (75% : 25%). Kedalam campuran ini ditambahkan garam dapur sebanyak 1% dari total campuran. Pemberiannya pada ternak kambing sebanyak 1% dari bobot hidup (atau sesuai status fisiologi ternak).

4. Pakan lainnya yaitu pakan sesuai kebiasaan petani terdiri dari rumput-rumputan, daun-daunan kebun (daun kakao, daun kopi, daun dadap, daun nangka) serta daun-daunan dari tanaman perdu. Pemberiannya secara ad libitum (sepuasnya).

Berdasarkan komponen-komponen pakan yang tersedia maka disusun perlakuan pemberian pakan dengan melibatkan 25 orang petani koperator. Percobaan tersusun dalam 2 kelompok perlakuan.

Perlakuan A yaitu diintroduksi teknologi perbaikan pakan dengan cara pemberian pakan leguminosa, daun limbah kubis dan konsentrat pada ternak kambing masing-masing kepada pemilik ternak 5 petani sebagai ulangan.

Perlakuan B yaitu sebagai kontrol dimana pemberian pakan pada ternak kambing sesuai kebiasaan petani sehari-hari yang dilakukan kepada pemilik ternak 5 petani sebagai ulangan.

Analisis data menggunakan metode uji thitung menurut petunjuk SOEMARTONO (1982) yaitu untuk membandingkan peubah-peubah yang diamati antar perlakuan. Peubah adalah ciri yang menunjukkan keragaman. Peubah disebut juga variabel yakni karakteristik satuan percobaan yang diukur sebagai respon dari perlakuan. Peubah-peubah yang diukur adalah konsumsi pakan (g berat kering bahan pakan/ekor/hari), persentase bobot hidup (kg konsumsi pakan/kg rataan bobot hidup), kg bobot hidup ternak awal dan akhir, kg pertambahan bobot hidup, kg rataan bobot hidup, g pertambahan bobot hidup harian/ekor, konversi pakan (g konsumsi pakan/ pertambahan bobot hidup harian).

1. Konsumsi pakan = jumlah pakan yang diberikan dikurangi jumlah pakan yang tersisa

2. % Bobot hidup = konsumsi pakan dibagi bobot hidup x 100

3. Bobot awal = hasil penimbangan ternak di awal pengkajian

4. Bobot akhir = hasil penimbangan ternak di akhir pengkajian

5. Pertambahan bobot hidup = bobot akhir dikurangi bobot awal

6. Rataan bobot hidup = jumlah hasil penimbangan bobot hidup per 2 minggu dibagi frekwensi penimbangan (8 kali) 7. Pertambahan bobot hidup harian = bobot

akhir dikurangi bobot awal dibagi jumlah hari dalam periode pengamatan (112 hari) 8. Konversi pakan = konsumsi pakan dibagi

pertambahan bobot hidup harian

Adapun analisis pendapatan dilakukan berdasarkan data harga in-put dan out-put dari masing-masing perlakuan, sedangkan efisiensi ekonomi dihitung dengan menggunakan revenue cost ratio (nisbah R/C) yaitu membandingkan antara total penerimaan dibagi seluruh biaya produksi yang digunakan dalam proses produksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi pengkajian terletak di Dusun Bubunbia, Desa Tongko, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan berjarak 274 km dari kota Makassar. Berdasarkan Peta Zonasi Agroekologi 1 : 250.000 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan maka wilayah pengkajian dicirikan sebagai berikut: Simbol Sub Zona II bxER; Elevasi 750–2000 m dpl; Rejim suhu Sejuk (Isothermic); Rejim kelembaban Lembab; Fisiografi Perbukitan dan Pegunungan; Lereng 15–40%; USDA Soil Taxonomy adalah Dystropepts, Hapludults, Humitropepts, Tropudalfs dan Eutropepts; Drainase Baik; Sistem Pertanian adalah Perkebunan berorientasi konservasi; Komoditas pilihan kakao, mangga, jeruk dan kemiri; luas 35.161 ha (18,97% dari total area).

Sekalipun dilihat dari sistem pertanian adalah perkebunan, namun petani juga melakukan usahatani tanaman semusim dengan komoditas utama adalah sayuran kubis yang ditanam hampir sepanjang tahun. Tanaman semusim lainnya yang ditanam untuk digilir dengan kubis adalah kentang, sawi dan bawang

640

daun. Petani di daerah ini selain bertani sayuran, juga memelihara ternak kambing yang dipelihara secara terkurung (dikandangkan). Kandang kambing ditempatkan di sekitar lahan sayuran sehingga petani mudah untuk memberi pakan pada ternaknya.

Cara pemeliharaan masih bersifat tradisionil utamanya dari segi pemberian pakan yang masih berkualitas rendah sehingga tidak diperoleh pertumbuhan kambing yang optimal. Dilain pihak banyak tersedia pakan leguminosa dan daun limbah kubis yang bergizi tinggi yang dapat dijadikan sumber pakan.

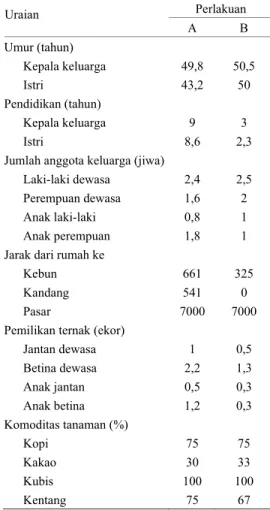

Identitas petani

Petani sebagai manajer dalam aktivitas usahataninya mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan petani dalam menentukan jenis usaha yang akan dilakukan seperti alokasi sumber daya yang digunakan dalam kegiatan usahataninya. Dalam hal pengambilan keputusan, petani dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain: umur, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, pemilikan ternak, dan lain-lain. Beberapa pengaruh pengambilan keputusan petani ini disebut identitas petani tertera pada Tabel 1.

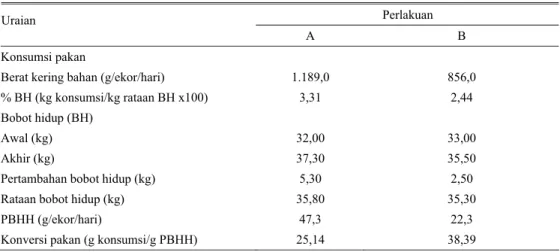

Performans kambing betina dewasa

Kategori ternak kambing betina dewasa adalah ternak yang berumur >2 tahun. Peubah yang diukur adalah konsumsi pakan berdasarkan berat kering bahan pakan (bukan bahan kering). Konsumsi berdasarkan bahan kering menurut NRC (1981) sebesar 2,78% terhadap bobot hidup. Pada perlakuan A dimana petani koperator menerapkan pemberian pakan kambing dengan introduksi teknologi tertera pada Tabel 2 menunjukkan ternak kambing betina dewasa mampu mengkonsumsi pakan sebanyak 1.189 g per ekor per hari. Bila dihitung berdasarkan bobot hidup maka berarti ternak mampu mengkonsumsi pakan hingga 3,31%. Bila dibandingkan dengan konsumsi pakan pada perlakuan B (kontrol) menunjukkan konsumsi pakan kambing betina dewasa sebanyak 856 g/ekor/hari atau ternak dapat mengkonsumsi pakan berdasarkan bobot hidup sebesar 2,44%.

Tingginya konsumsi pakan pada perlakuan A memberi dampak pada pertambahan bobot hidup sebesar 5,30 kg dalam 112 hari atau pertambahan bobot hidup harian sebesar 47,3 g. Dibandingkan dengan pertambahan bobot hidup pada perlakuan B lebih kecil yaitu 2,50 kg atau pertambahan bobot hidup harian 22,3 g. Perlakuan A juga menunjukkan konversi pakan yang lebih baik yaitu 25,14 dibandingkan dengan perlakuan B yaitu 38,39. Konversi pakan adalah jumlah pakan yang dikonsumsi per hari dibagi pertambahan bobot hidup harian. Hal ini berarti pada perlakuan A jumlah konsumsi lebih kecil tetapi memberikan pertambahan bobot hidup harian yang lebih besar. Sebaliknya terjadi pada perlakuan B yaitu konsumsi lebih besar tetapi pertambahan bobot hidup harian lebih kecil.

Tabel 1. Identitas petani pada usaha ternak kambing

Perlakuan Uraian A B Umur (tahun) Kepala keluarga 49,8 50,5 Istri 43,2 50 Pendidikan (tahun) Kepala keluarga 9 3 Istri 8,6 2,3

Jumlah anggota keluarga (jiwa)

Laki-laki dewasa 2,4 2,5

Perempuan dewasa 1,6 2

Anak laki-laki 0,8 1

Anak perempuan 1,8 1

Jarak dari rumah ke

Kebun 661 325

Kandang 541 0

Pasar 7000 7000

Pemilikan ternak (ekor)

Jantan dewasa 1 0,5 Betina dewasa 2,2 1,3 Anak jantan 0,5 0,3 Anak betina 1,2 0,3 Komoditas tanaman (%) Kopi 75 75 Kakao 30 33 Kubis 100 100 Kentang 75 67

Berdasarkan uji beda nyata ”thitung” terhadap peubah yang diukur yaitu konsumsi pakan, persentase bobot hidup, pertambahan bobot hidup, pertambahan bobot hidup harian dan koversi pakan menunjukkan perbedaan yang nyata pada taraf kepercayaan 95%.

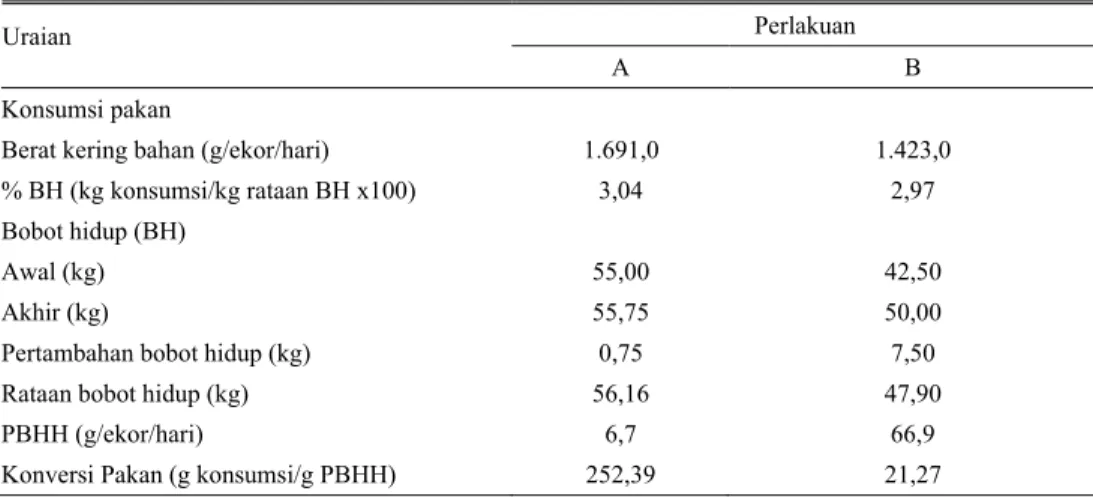

Performans kambing jantan dewasa

Kategori ternak kambing jantan dewasa adalah ternak yang berumur >3 tahun. Peubah yang diukur adalah konsumsi pakan

berdasarkan berat kering bahan pakan (bukan bahan kering).

Pada perlakuan A tertera pada Tabel 3 menunjukkan ternak kambing jantan dewasa mampu mengkonsumsi pakan sebanyak 1.691 g/ekor/hari. Bila dihitung berdasarkan bobot hidup berarti mampu mengkonsumsi pakan 3,04%. Dibandingkan dengan komsumsi pakan pada perlakuan B (kontrol) menunjukkan konsumsi pakan kambing jantan dewasa sebanyak 1.423 g/ekor/hari atau konsumsi pakan berdasarkan bobot hidup sebesar 2,97%. Tingginya konsumsi pakan pada perlakuan A Tabel 2. Konsumsi pakan, bobot hidup dan konversi pakan kambing betina dewasa (>2 tahun)

Perlakuan Uraian

A B Konsumsi pakan

Berat kering bahan (g/ekor/hari) 1.189,0 856,0

% BH (kg konsumsi/kg rataan BH x100) 3,31 2,44

Bobot hidup (BH)

Awal (kg) 32,00 33,00

Akhir (kg) 37,30 35,50

Pertambahan bobot hidup (kg) 5,30 2,50

Rataan bobot hidup (kg) 35,80 35,30

PBHH (g/ekor/hari) 47,3 22,3

Konversi pakan (g konsumsi/g PBHH) 25,14 38,39

PBHH = Pertambahan bobot hidup harian

Gambar 1. Perubahan bobot hidup kambing betina dewasa per 2 minggu

3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 P e rla k u a n P e rla k u a n 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 M in g g u k e Bobot a w al (kg )

642

Tabel 3. Konsumsi pakan, bobot hidup dan konversi pakan kambing jantan dewasa ( ≥3 th) Perlakuan Uraian

A B Konsumsi pakan

Berat kering bahan (g/ekor/hari) 1.691,0 1.423,0

% BH (kg konsumsi/kg rataan BH x100) 3,04 2,97

Bobot hidup (BH)

Awal (kg) 55,00 42,50

Akhir (kg) 55,75 50,00

Pertambahan bobot hidup (kg) 0,75 7,50

Rataan bobot hidup (kg) 56,16 47,90

PBHH (g/ekor/hari) 6,7 66,9

Konversi Pakan (g konsumsi/g PBHH) 252,39 21,27

PBHH = Pertambahan bobot hidup harian

tidak memberi dampak pada pertambahan bobot hidup yaitu hanya 0,75 kg dalam 112 hari atau pertambahan bobot hidup harian sebesar 6,7 g. Hal ini disebabkan ternak sudah cukup tua sehingga tidak lagi menunjukkan tingkat pertumbuhan dimana konsumsi pakan hanya untuk hidup pokok saja. Bila dibandingkan dengan pengaruh konsumsi pakan terhadap pertambahan bobot hidup pada perlakuan B yaitu 7,50 kg atau pertambahan bobot hidup harian 66,9 g maka tampak masih ada pertumbuhan. Hal ini disebabkan ternak pada perlakuan B menunjukkan konversi pakan yang lebih baik yaitu 21,27 dibandingkan dengan perlakuan A yaitu 252,39. Konversi pakan adalah jumlah pakan yang dikonsumsi per hari dibagi pertambahan bobot hidup harian. Hal ini berarti pada perlakuan B jumlah konsumsi lebih kecil tetapi memberikan pertambahan bobot hidup harian yang lebih besar. Sebaliknya terjadi pada perlakuan A yaitu konsumsi lebih besar tetapi pertambahan bobot hidup harian lebih kecil.

Berdasarkan uji beda nyata”thitung” terhadap peubah yang diukur yaitu konsumsi pakan, % bobot hidup, pertambahan bobot hidup, pertambahan bobot hidup harian dan koversi pakan menunjukkan perbedaan yang nyata pada taraf kepercayaan 95%.

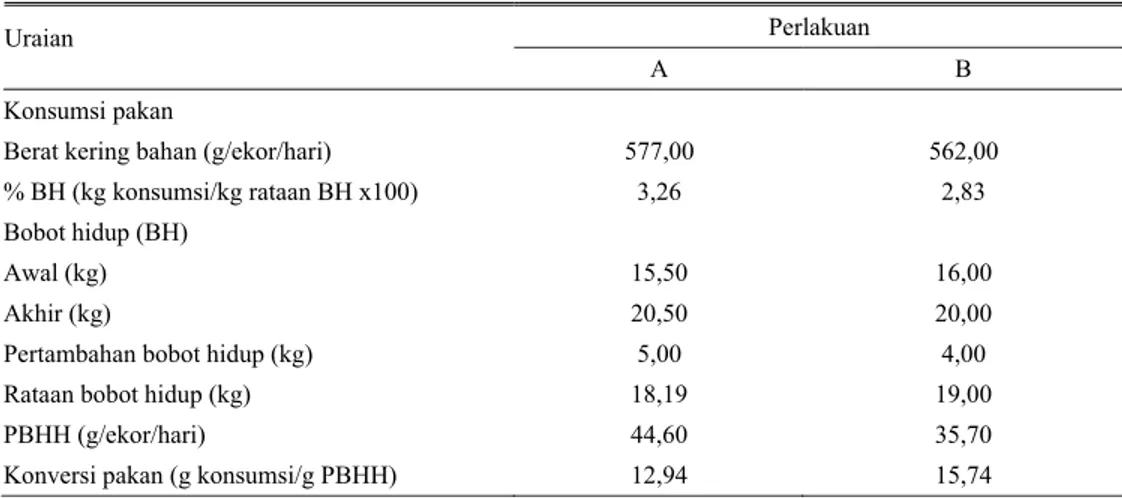

Performans kambing betina muda

Kategori ternak kambing betina muda adalah ternak yang berumur 6 bulan sampai dengan 1,5 tahun. Peubah yang diukur adalah konsumsi pakan berdasarkan berat kering bahan pakan (bukan bahan kering). Pada perlakuan A dimana petani koperator menerapkan pemberian pakan kambing dengan introduksi teknologi tertera pada Tabel 4 menunjukkan ternak kambing betina muda mampu mengkonsumsi pakan sebanyak 577 g/ekor/hari. Bila dihitung berdasarkan bobot hidup berarti mampu mengkonsumsi pakan 3,26%. Dibandingkan dengan konsumsi pakan pada perlakuan B (kontrol) menunjukkan konsumsi pakan kambing betina muda sebanyak 562 g/ekor/hari atau konsumsi pakan berdasarkan bobot hidup 2,83%.

Tingginya konsumsi pakan pada perlakuan A memberi dampak pada pertambahan bobot hidup sebesar 5,0 kg dalam 112 hari atau pertambahan bobot hidup harian sebesar 44,6 g. Dibanding pertambahan bobot hidup pada perlakuan B lebih kecil yaitu 4,0 kg atau pertambahan bobot hidup harian 35,7 g. Menurut MARTAWIDJAJA et al. (1999) bahwa pertambahan bobot hidup ternak erat kaitannya dengan konsumsi pakan. Perlakuan A juga menunjukkan konversi pakan yang lebih baik

yaitu 12,94 dibandingkan dengan perlakuan B yaitu 15,74. Adapun yang dimaksud dengan konversi pakan yaitu jumlah pakan yang dikonsumsi per hari dibagi pertambahan bobot hidup harian. Pada perlakuan A jumlah konsumsi lebih kecil tetapi memberikan pertambahan bobot hidup harian yang lebih besar. Sebaliknya terjadi pada perlakuan B yaitu konsumsi lebih besar tetapi pertambahan bobot hidup harian lebih kecil. Menurut MARTAWIDJAJA et al. (1998) bahwa konversi

pakan dipengaruhi oleh kualitas pakan, nilai kecernaan dan efisiensi pemanfaatan zat gizi dalam proses metabolisme di dalam jaringan tubuh ternak

Berdasarkan uji beda nyata ”t hitung” terhadap peubah yang diukur yaitu konsumsi pakan, persentase bobot hidup, pertambahan bobot hidup, pertambahan bobot hidup harian dan koversi pakan menunjukkan perbedaan yang nyata pada taraf kepercayaan 95%.

Gambar 2. Perubahan bobot hidup kambing jantan dewasa per 2 minggu

Tabel 4. Konsumsi pakan, bobot hidup dan konversi pakan kambing betina muda (6 bulan–1,5 tahun)

Perlakuan Uraian

A B Konsumsi pakan

Berat kering bahan (g/ekor/hari) 577,00 562,00

% BH (kg konsumsi/kg rataan BH x100) 3,26 2,83

Bobot hidup (BH)

Awal (kg) 15,50 16,00

Akhir (kg) 20,50 20,00

Pertambahan bobot hidup (kg) 5,00 4,00

Rataan bobot hidup (kg) 18,19 19,00

PBHH (g/ekor/hari) 44,60 35,70

Konversi pakan (g konsumsi/g PBHH) 12,94 15,74

PBHH = Pertambahan bobot hidup harian 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 Perlakuan Perlakuan 2 4 6 8 10 12 14 16 Bob ot aw al ( kg)

644

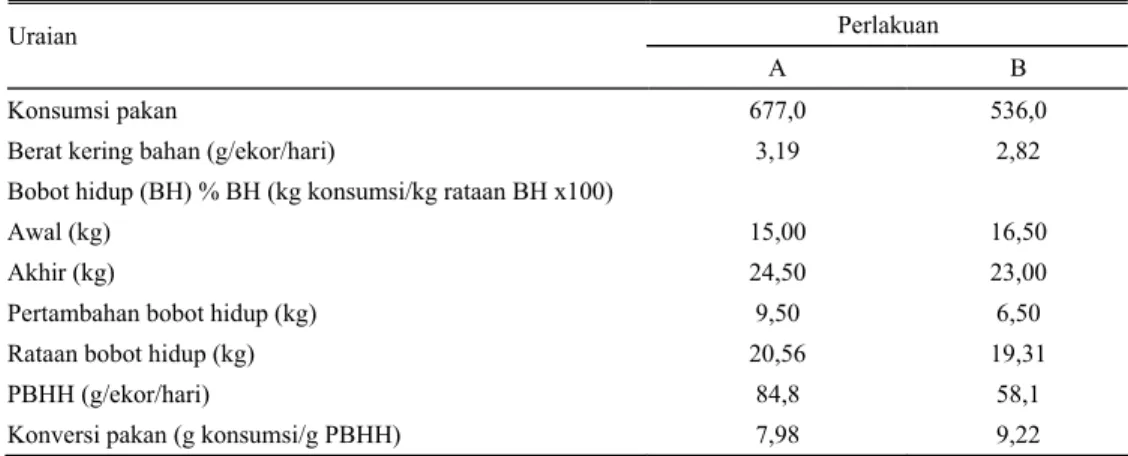

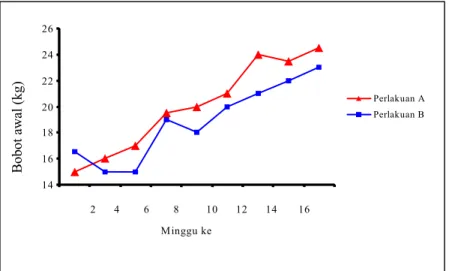

Performans kambing jantan muda

Kategori ternak kambing jantan muda adalah ternak yang berumur 6 bulan sampai dengan 1,5 tahun. Peubah yang diukur adalah konsumsi pakan berdasarkan berat kering bahan pakan (bukan bahan kering). Pada perlakuan A dimana petani koperator menerapkan pemberian pakan kambing dengan introduksi teknologi tertera pada Tabel 5 menunjukkan ternak kambing jantan muda mampu mengkonsumsi pakan sebanyak 677 g/ekor/hari. Bila dihitung berdasarkan bobot hidup berarti mampu mengkonsumsi pakan 3,19%. Dibandingkan dengan konsumsi pakan pada perlakuan B (kontrol) menunjukkan konsumsi pakan kambing jantan muda sebanyak 536 g/ekor/hari atau konsumsi pakan berdasarkan bobot hidup 2,82%.

Tingginya konsumsi pakan pada perlakuan A memberi dampak pada pertambahan bobot hidup sebesar 9,50 kg dalam 112 hari atau pertambahan bobot hidup harian sebesar 84,8 g. Dibandingkan dengan pertambahan bobot hidup pada perlakuan B lebih kecil yaitu 6,50 kg atau pertambahan bobot hidup harian 58,1 g. Mengingat pakan pada perlakuan A terdiri dari daun leguminosa yang nilai nutrisi protein lebih tinggi maka memungkinkan pertumbuhan

ternak jantan muda akan lebih baik. Menurut MATHIUS et al. (2002) bahwa pertambahan bobot hidup harian kambing jantan muda dengan perlakuan pakan energi rendah dan protein tinggi adalah 123,2 g sedangkan dengan perlakuan energi tinggi dan protein rendah hanya 45,0 g. Hal ini dapat dimengerti karena fase pertumbuhan ternak lebih membutuhkan protein dibandingkan dengan energi dengan catatan bahwa energi bukan merupakan faktor pembatas.

Perlakuan A juga menunjukkan konversi pakan yang lebih baik yaitu 7,98 dibandingkan dengan perlakuan B yaitu 9,22. Konversi pakan adalah jumlah pakan yang dikonsumsi per hari dibagi pertambahan bobot hidup harian. Hal ini berarti pada perlakuan A jumlah konsumsi lebih kecil tetapi memberikan pertambahan bobot hidup harian yang lebih besar. Sebaliknya terjadi pada perlakuan B yaitu konsumsi lebih besar tetapi pertambahan bobot hidup harian lebih kecil.

Berdasarkan uji beda nyata ”thitung” terhadap peubah yang diukur yaitu konsumsi pakan, % bobot hidup, pertambahan bobot hidup, pertambahan bobot hidup harian dan koversi pakan menunjukkan perbedaan yang nyata pada taraf kepercayaan 95%.

Gambar 3. Perubahan bobot hidup kambing betina muda per 2 minggu

14 15 16 17 18 19 20 21 Perlakuan Perlakuan 2… . 4… ..6 ..8 … 10… 12… 14… 16 Bob ot awal ( kg)

Tabel 5. Konsumsi pakan, bobot hidup dan konversi pakan kambing jantan muda (6 bulan–1,5 tahun)

Perlakuan Uraian

A B

Konsumsi pakan 677,0 536,0

Berat kering bahan (g/ekor/hari) 3,19 2,82

Bobot hidup (BH) % BH (kg konsumsi/kg rataan BH x100)

Awal (kg) 15,00 16,50

Akhir (kg) 24,50 23,00

Pertambahan bobot hidup (kg) 9,50 6,50

Rataan bobot hidup (kg) 20,56 19,31

PBHH (g/ekor/hari) 84,8 58,1

Konversi pakan (g konsumsi/g PBHH) 7,98 9,22

PBHH = Pertambahan bobot hidup harian

Gambar 4. Perubahan bobot hidup kambing jantan muda per 2 minggu

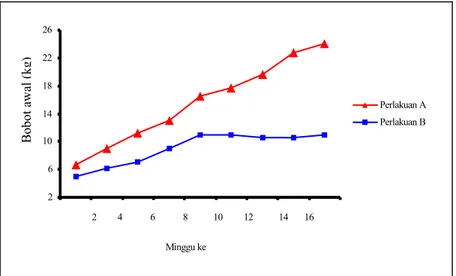

Performans anak kambing

Tabel 6 menunjukkan performans anak kambing yang belum dipisah dari induknya. Bobot hidup dalam selang 120 hari sejak lahir bagi anak kambing jantan dan betina perlakuan A masing-masing 24,0 kg dan 14,5 kg dengan pertambahan bobot hidup harian masing-masing 154,8 g dan 93,8 g. Sementara itu, pada perlakuan B hasilnya jauh lebih rendah. Berdasarkan uji beda nyata ”thitung” terhadap peubah yang diukur yaitu bobot hidup dan pertambahan bobot hidup harian. menunjukkan

perbedaan yang nyata pada taraf kepercayaan 95%.

Hal ini disebabkan pada petani koperator pada perlakuan A pemberian pakan induk menyusui lebih teratur dan bervariasi dengan kualitas yang lebih baik yaitu pemberian daun leguminosa, daun limbah kubis dan diberi konsentrat. Menurut SUTAMA et al. dalam HASTONO (2003) bahwa pertambahan bobot

hidup harian anak kambing lepas sapih yang masih bersama dengan induknya menunjukkan bobot anak jantan 104 g dan bobot anak betina 77,9 g. 14 16 18 20 22 24 26 Perlakuan A Perlakuan B 2 4 6 8 10 12 14 16 Minggu ke B obot awal (k g)

646

Tabel 6. Performans anak kambing umur 120 hari

Perlakuan Uraian A B Bobot hidup (kg) Jantan 24,00 11,0 Betina 14,5 9,0 PBHH (g) Jantan 154,8 53,6 Betina 93,8 40,2

PBHH = Pertambahan bobot hidup harian

Pada pengkajian ini, pertumbuhan anak kambing lebih baik karena induk kambing pada petani koperator yang menerapkan teknologi introduksi (perlakuan A) memberikan pakan daun leguminosa yang nilai proteinnya tinggi dan pemberian daun limbah kubis serta konsentrat pada induknya. Menurut MATHIUS

et al. (2002) bahwa pertambahan bobot hidup harian lebih dipengaruhi oleh protein yang dikonsumsi dibanding mengkonsumsi energi. Makin tinggi taraf kandungan protein yang dikonsumsi oleh ternak kambing maka makin besar pula responnya terhadap pertambahan bobot hidup harian. Perbaikan pakan induk menyusui akan memberi dampak yang baik terhadap pertumbuhan anak.

Namun demikian dalam pengkajian ini anak kambing terlambat disapih yaitu sudah berumur 5 bulan dimana sebaiknya sekitar 4 bulan dengan pertambahan bobot hidup harian prasapih 73,6–82,8 g saja bersama induknya sudah bisa disapih agar efisiensi reproduksi induk lebih baik. Menurut SETIADI et. al. (1997) bahwa dengan efisiensi reproduksi induk dapat memperpendek selang beranak. Laju kebuntingan induk pada birahi pertama setelah beranak adalah 50% (sekitar 56 hari setelah beranak) sedangkan laju kebuntingan induk pada birahi kedua adalah 67% (lebih dari 56 hari setelah beranak) dan pada birahi ketiga 75% (lebih panjang lagi dari 56 hari).

Hal ini berarti mengawinkan induk pada birahi pertama setelah beranak dapat meningkatkan efisiensi reproduksi yakni dapat memperpendek selang beranak, namun laju kebuntingan rendah yakni 50%. Sebaliknya selang beranak lebih panjang pada birahi kedua dan ketiga tetapi laju kebuntingan lebih tinggi yakni 67 dan 75%. Oleh karena itu untuk perbaikan tatalaksana perkawinan adalah persingkat selang beranak dari 11–12 bulan menjadi 7–8 bulan. Mengawinkan induk pada birahi kedua akan memperbaiki laju pertumbuhan anak pra sapih, bobot sapih dan produktivitas induk.

Gambar 5. Perubahan bobot hidup anak kambing betina per 2 minggu

14 16 18 20 22 24 26 Perlakuan A Perlakuan B 2 4 6 8 10 12 14 16 Minggu ke Bo bo t awa l (k g)

Gambar 6. Perubahan bobot hidup anak kambing jantan per 2 minggu

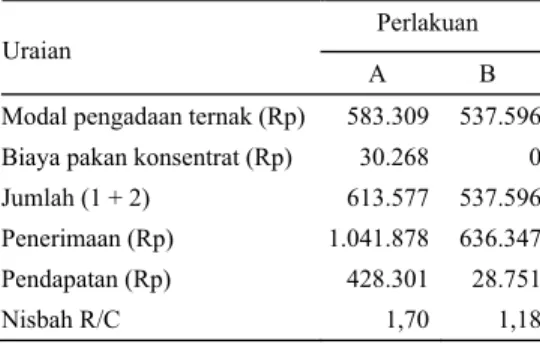

Analisis pendapatan

Analisis pendapatan usaha ternak kambing sangat diperlukan untuk mengetahui, apakah usaha ternak yang dilakukan itu menguntungkan. Dalam suatu usaha memerlukan biaya sebagai pengadaan input yang dapat dinilai dengan rupiah. Dalam proses produksi diharapkan memperoleh hasil yang dapat dikonversikan dengan harga komoditas pada waktu dan tempat tertentu (RAMADHAN, 2003). Hasil analisis pendapatan

usaha ternak kambing di desa Tongko, kecamatan Alla, kabupaten Enrekang disajikan pada Tabel 7.

Usaha ternak kambing memerlukan biaya/ modal pengadaan ternak berkisar Rp. 537.596 sampai dengan Rp. 613.577 per ekor. Biaya mengenai bibit ternak kambing adalah pengadaan bibit yang nilainya dihitung berdasarkan bobot hidup ternak (awal) dikalikan dengan harga per kg bobot hidup (Rp.). Selanjutnya mengenai penerimaan usaha ternak kambing masing-masing Rp. 636,347– Rp. 1.041.878 per ekor. Penerimaan dihitung berdasarkan bobot hidup ternak (akhir) termasuk anaknya dikalikan dengan harga per kg bobot hidup. Adapun pendapatan yang diperoleh berkisar Rp. 28.751–Rp. 428.301 per ekor selama 16 minggu. Pendapatan ini merupakan pendapatan yang bias diterima langsung dari hasil pemeliharaan (penjualan

hasil akhir). Pendapatan yang belum diperhitungkan adalah hasil limbah ternak dalam bentuk pupuk kandang. Karena pupuk kandang ini langsung dimanfaatkan petani pada usahatani sayuran (kubis dan kentang), kopi dan kakao.

Pengeluaran yang belum diperhitungkan pula adalah biaya tenaga kerja. Biaya ini merupakan implisit, karena tidak dibayarkan langsung oleh petani. Biaya tenaga kerja pada perlakuan A mencapai Rp. 1.139.600 dan pada perlakuan B mencapai Rp. 567.000 per 16 minggu. Sementara itu, biaya penyusutan baik alat pertanian dan kandang masing-masing mencapai Rp. 8.923 sampai dengan Rp. 10.000 dan Rp. 81.538 sampai dengan Rp. 172.307 per 16 minggu. Apabila biaya implisit ini dijadikan biaya eksplisit, maka usaha ternak kambing dengan populasi 2–4 ekor/kepala keluarga adalah merugi. Untuk pemeliharaan ternak kambing dengan berorientasi agribisnis berkisar 8–10 ekor/kepala eluarga.

Tabel 7 juga menunjukkan efisiensi ekonomi yang merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu usahatani. Efisiensi dihitung berdasarkan perbandingan antara total penerimaan dengan total biaya produksi yang dikeluarkan. Dengan kata lain bahwa efisiensi ekonomi dihitung dengan menggunakan revenue cost ratio (nisbah R/C) yaitu membandingkan antara total penerimaan dengan seluruh biaya produksi yang digunakan 2 6 10 14 18 22 26 Perlakuan A Perlakuan B 2 4 6 8 10 12 14 16 Minggu ke B obot awal (k g)

648

dalam suatu proses produksi. Besarnya efisiensi ekonomi usaha ternak kambing pada perlakuan A adalah 1,70. Hal ini berarti setiap satu satuan biaya yang dikeluarkan dalam usaha ternak kambing dalam periode tertentu akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp. 1,70. Sementara itu, pada perlakuan B besarnya efisiensi ekonomi adalah 1,18 yang berarti perlakuan A lebih efisien dibandingkan dengan perlakuan B. Usaha ternak ini dikatakan efisien karena nisbah R/C lebih besar dari satu dan semakin besar nisbah R/C maka semakin efisien usaha tersebut.

Tabel 7. Analisis pendapatan usaha ternak kambing

per ekor

Perlakuan Uraian

A B Modal pengadaan ternak (Rp)

Biaya pakan konsentrat (Rp) Jumlah (1 + 2) Penerimaan (Rp) Pendapatan (Rp) Nisbah R/C 583.309 30.268 613.577 1.041.878 428.301 1,70 537.596 0 537.596 636.347 28.751 1,18 Hasil pengolahan data primer (2004)

KESIMPULAN

Dari pengkajian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian pakan leguminosa, daun limbah kubis dan konsentrat akan meningkatkan produktivitas ternak dari segi konsumsi pakan, pertambahan bobot hidup dan konversi pakan serta efisiensi usaha.

DAFTAR PUSTAKA

ANONIMUS. 1996. Usahatani Tanaman-Ternak. Meningkatkan Produktivitas Lahan dan Pendapatan Petani. Puslitbang Tanaman Pangan.

BAHAR,S.,R.RACHMAN,D.BULO dan R. SALAM. 1992a. Produksi dan kualitas hijauan Lamtoro (Leucaena leucocephala) dan rumput Benggala (Panicum maximum) dengan dan tanpa pemupukan pada lahan marginal. Pros. Seminar Pertemuan Pengolahan Hasil Penelitian Peternakan di Sulawesi Selatan. Sub Balai Penelitian Ternak Gowa. hlm. 62–68.

BAHAR,S.,M.E.SIREGAR,D.BULO dan R. Salam. 1992b. Penampilan pertumbuhan beberapa jenis tanaman pakan pada lahan marginal di Sulawesi Selatan. J. Ilmiah Penelitian Ternak Gowa. Sub Balai Penelitian Ternak Gowa. 1(2): 67–70.

BULO,D.,M.E.SIREGAR,S.BAHAR dan R.SALAM. 1992. Studi pertanaman campuran tanaman pakan dan jagung pada lahan kering di Sulawesi Selatan. J. Ilmiah Penelitian Ternak Gowa. Sub Balai Penelitian Ternak Gowa. 1(2): 71–74.

ELLA,A.,S.BAHAR dan R. SALAM. 1992. Produksi hijauan dan kandungan gizi tanaman

Codariocalyx gyroides pada berbagai interval

pemotongan. J. Ilmiah Penelitian Ternak Gowa. Sub Balai Penelitian Ternak Gowa. 1(2): 63–66.

HASTONO. 2003. Kinerja produksi kambing PE. Pros. Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner. Bogor, 29–30 September 2003. Puslitbang Peternakan, Bogor. hlm. 91–94. HORNE, P. M. and W. W. STUR. 1999. Developing

Forage Technologies with Smallholders Farmers. How to select the best varieties to offer farmers in SouthEast Asia. ACIAR and CIAT. ACIAR Monograph No. 62. pp. 80. MATHIUS,I.W.,I.B.GAGA dan I.K.SUTAMA. 2002.

Kebutuhan kambing PE jantan muda akan energi dan protein kasar: Konsumsi, Kecernaan, Ketersediaan dan Pemanfaatan nutrien. JITV 7(2): 99–109.

MARTAWIDJAJA,M.,B.SETIADI dan S. S. SITORUS. 1999. Pengaruh tingkat protein-energi ransum terhadap kinerja produksi kambing kacang muda. JITV 4(3): 167–172.

____. 1998. Pengaruh penambahan tetes dalam ransum terhadap produktivitas kambing kacang. JITV 3(3): 149–153.

NRC. 1981. Nutrient Requirement of Goats. No. 15. National Academy Press. Washington, D.C. PURWANTARI, N. D., B. R. PRAWIRADIPUTRA, S.

YUHAENI dan P. SURATMINI. 1998.

Rangkuman Penelitian Tanaman Pakan Ternak. Pros. Seminar Nasional Peternakan dan Veteriner. Bogor, 1–2 Desember 1998. Puslitbang Peternakan, Bogor. hlm. 161–169. RAMADHAN, A. S. 2003. Manajemen usahatani dan

perusahaan pertanian. Tesis Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. hlm. 34.

RANGKUTI, M.,I.W. MATHIUS dan J.E. VAN EYS. 1993. Penggunaan Gliricidia maculata oleh ruminansia kecil: Konsumsi, Kecernaan dan Performans. Kumpulan Beberapa Hasil Penelitian Bagi Pengembangan Sub Sektor Peternakan. Sub Balai Penelitian Ternak Gowa.

SEMALI, A. dan I-W. MATHIUS. 1993. Pengaruh penambahan daun lamtoro pada ransum domba terhadap konsumsi dan daya cerna ransum. Kumpulan Beberapa Hasil Penelitian Bagi Pengembangan Sub Sektor Peternakan. Sub Balai Penelitian Ternak Gowa.

SETIADI,B.,I.K.SUTAMA dan I-G.M. BUDIARSANA. 1997. Efisiensi reproduksi dan produksi kambing PE pada berbagai tatalaksana perkawinan. JITV 2(4): 233–236.

SILALAHI, F.H. 1992. Pengaruh susunan barisan pada tumpangsari kubis terhadap produksi dan pendapatan bersih. J. Hortikultura 2(4): 66–72.

SIREGAR, M.E. 1984. Peran tanaman pakan rumput dan leguminosa untuk pengembangan peternakan serta pengawetan tanah dan air. Wartazoa. 1(3): 55–59.

SOEDONO.H.HARTADI,J.SUTRISNO dan R. UTOMO. 1993. Penggunaan limbah pertanian dengan suplementasi daun leguminosa lamtoro dalam ransum untuk pertumbuhan kambing. Kumpulan Beberapa Hasil Penelitian Bagi Pengembangan Sub Sektor Peternakan. Sub Balai Penelitian Ternak Gowa.

SOEMARTONO. 1982. Pola Percobaan. Yayasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

YUSDJA,Y.,NYAK ILHAM,WAHYUNING,VALERIANA danZ.MUTTAQIN. 2000. Review dan Outlook Pengembangan Agribisnis Peternakan. Pros. Seminar Nasional Perspektif Pembangunan Pertanian dan Kehutanan Tahun 2001 ke Depan. Bogor 9–10 Nopember 2000. Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

DISKUSI Pertanyaan:

Cekaman minimal apa yang dimaksud dalam penelitian? Jawaban:

Pada umumnya sapi yang akan dipotong mengalami cekaman yang tinggi, karena pada saat menggiring ternak dari kandang ke tempat pemotongan dilakukan dengan paksaan atau diseret secar kasar sehingga menimbulkan cekaman yang berat. Pada penelitian kami, sapi digiring dari kandang ke tempat pemotongan dengan perlahan sehingga sapi berjalan atau berpindah secara sukarela. Selain itu, sebelum pemotongan sapi diistirahatkan terlebih dahulu. Perlakuan tersebut dilakukan untuk meminimalkan cekaman.