BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Lokasi dan WaktuPenelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2011, bertempat di Seksi Wilayah Konservasi II Ambulu, Taman Nasional Meru Betiri (TNMB), Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Adapun lokasi penelitian adalah di dua desa yang berbatasan secara langsung dengan zona rehabilitasi, yaitu Desa Sanenrejo dan Desa Wonoasri.

4.2 Obyek dan Alat Yang Digunakan

Obyek penelitian ini adalah masyarakat di dua desa penyangga petani peserta kegiatan RHL itu sendiri. Sedangkan alat yang digunakan adalah:

1. Kamera, untuk mendokumentasikan kegiatan penelitian. 2. Alat tulis, untuk mencatat data penelitian.

3. Kuisioner, untuk mempermudah pengambilan data mengenai sosial-ekonomi obyek penelitian (Lampiran 1 dan 2).

4. Panduan wawancara, untuk mempermudah pengambilan mengenai kegiatan rehabilitasi (Lampiran 4).

5. Kompas, alat ukur tinggi pohon (haga), pita ukur, tali tambang, untuk mempermudah pengambilan data mengenai tanaman pokok.

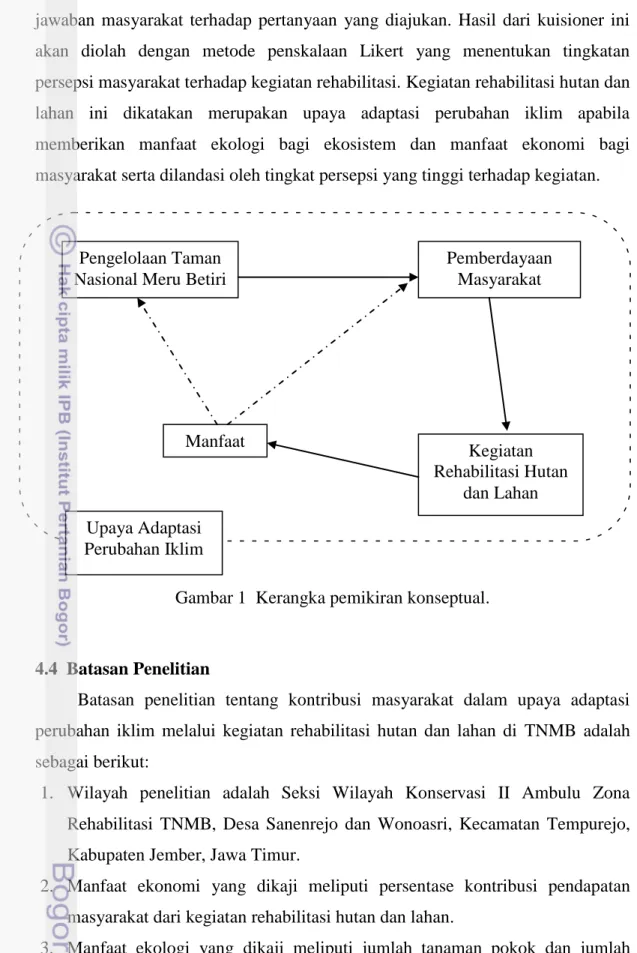

4.3 Kerangka Pemikiran

Taman Nasional Meru Betiri merupakan salah satu tempat dilaksanakannya Demonstration Activity Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (DA-REDD). Diharapkan TNMB dapat dijadikan contoh untuk kawasan konservasi lain dalam menanggapi isu mengenai REDD dan perubahan iklim. Desa Sanenrejo dan Desa Wonoasri merupakan salah satu kesatuan dari pengelolaan TNMB yang termasuk dalam wilayah pengelolaan Seksi Wilayah Konservasi II Ambulu, TNMB, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Di lokasi ini sejak tahun 1999 telah dilaksanakan kegiatan RHL yang bertujuan untuk memperbaiki fungsi kawasan, tepatnya di Zona Rehabilitasi

Taman Nasional Meru Betiri yang telah rusak akibat pembalakan liar pada tahun 1998.

Kegiatan RHL ini dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat meliputi peningkatan pendapatan masyarakat karena masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan dan merupakan pelaku utama kegiatan rehabilitasi ini. Dalam wacana perubahan iklim, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan oleh masyarakat merupakan salah satu bentuk tindakan adaptasi, dimana masyarakat secara sukarela telah menyumbangkan tenaga mereka untuk menanam tanaman pokok yang dapat mengurangi emisi dan secara tidak langsung mereka telah menciptakan suatu ekosistem bagi mereka untuk bertahan dari perubahan iklim tersebut. Dengan kata lain masyarakat telah berkontribusi terhadap penanggulangan perubahan iklim melalui kegiatan rehabilitasi.

Kegiatan RHL dikatakan sebagai upaya adaptasi apabila dapat memberikan manfaat ekologi bagi ekosistem dan manfaat ekonomi bagi pelaku utama kegiatan rehabilitasi serta dilandasi dengan persepsi terhadap kegiatan rehabilitasi itu sendiri tinggi. Manfaat ekologi ini dapat dilihat dari jumlah tanaman pokok yang berada di kawasan dibandingkan dengan data pada tahun sebelumnya (tahun 2001) dan jumlah simpanan karbon yang terdapat pada tanaman pokok tersebut. Manfaat ekologi ini dapat diperoleh dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Variabel yang diamati merupakan variabel yang berhubungan dengan tanaman pokok meliputi jenis, jumlah, diameter, dan tinggi. Sedangkan manfaat ekonomi dapat dilihat dari peningkatan pendapatan pendapatan rumah tangga masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari persentase kontribusi pendapatan dari kegiatan rehabilitasi pada tahun sebelumnya (tahun 2001). Manfaat ekonomi ini dapat diperoleh dengan melakukan wawancara melalui kuisioner dimana pertanyaan yang akan ditanyakan merupakan variabel yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Persepsi masyarakat terhadap kegiatan rehabilitasi merupakan kunci keberhasilan kegiatan tersebut. Keberhasilan kegiatan ini sangat berkaitan dengan upaya adaptasi terhadap perubahan iklim. Persepsi masyarakat terhadap kegiatan rehabilitasi dapat dilihat dari hasil penyebaran kuisioner tertutup yang dinilai berdasarkan

jawaban masyarakat terhadap pertanyaan yang diajukan. Hasil dari kuisioner ini akan diolah dengan metode penskalaan Likert yang menentukan tingkatan persepsi masyarakat terhadap kegiatan rehabilitasi. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan ini dikatakan merupakan upaya adaptasi perubahan iklim apabila memberikan manfaat ekologi bagi ekosistem dan manfaat ekonomi bagi masyarakat serta dilandasi oleh tingkat persepsi yang tinggi terhadap kegiatan.

Gambar 1 Kerangka pemikiran konseptual.

4.4 Batasan Penelitian

Batasan penelitian tentang kontribusi masyarakat dalam upaya adaptasi perubahan iklim melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di TNMB adalah sebagai berikut:

1. Wilayah penelitian adalah Seksi Wilayah Konservasi II Ambulu Zona Rehabilitasi TNMB, Desa Sanenrejo dan Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

2. Manfaat ekonomi yang dikaji meliputi persentase kontribusi pendapatan masyarakat dari kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

3. Manfaat ekologi yang dikaji meliputi jumlah tanaman pokok dan jumlah simpanan karbon pada tanaman pokok di lokasi tersebut.

Pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri

Manfaat Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pemberdayaan Masyarakat Upaya Adaptasi Perubahan Iklim

4. Persepsi yang dikaji meliputi persepsi masyarakat tentang RHL serta pengaruhnya terhadap adaptasi perubahan iklim.

4.5 Metode Penelitian 4.5.1 Manfaat ekologi 1 Metode pengambilan contoh

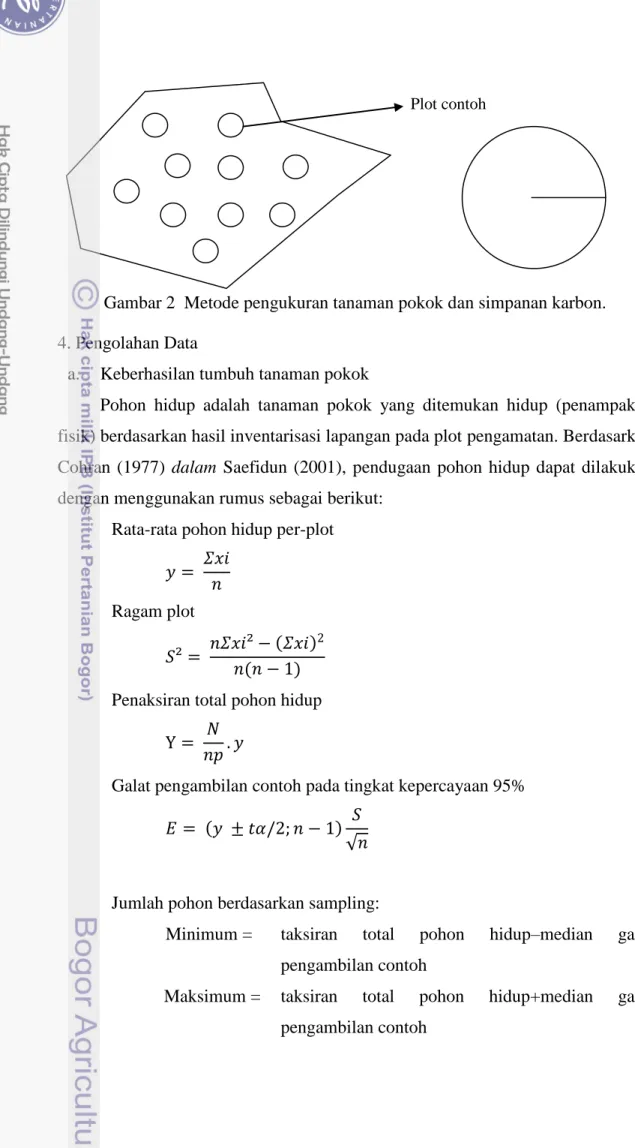

Lokasi penelitian di Desa Sanenrejo dan Desa Wonoasri dipilih secara sengaja berdasarkan informasi dan data penelitian yang diperoleh dalam penelusuran dokumen mengenai kegiatan RHL di Taman Nasional Meru Betiri. Pemilihan lokasi pengamatan dalam penelitian ini dilakukan secara acak dengan intensitas sampling sebesar 0,1% dengan asumsi sudah cukup mewakili lokasi studi. Hal ini dilakukan karena sebagian besar lahan kritis telah ditanami pohon pokok sehingga tidak diperhitungkan spesifik kondisi fisik tempat tumbuh ataupun parameter lain. Jumlah plot dipastikan sebanyak 40 plot.

2 Jenis data

Data yang diperlukan dalam sub-bab penelitian ekologi ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan adalah data mengenai jumlah tanaman pokok dan jumlah simpanan karbon yang terdapat pada tanaman pokok tersebut, meliputi jenis, jumlah, diameter, dan tinggi. Sedangkan data sekunder yang dikumpulkan mencakup adalah keadaan lahan, antara lain jenis tanah, topografi, kelerengan lahan, dan luas lahan berdasarkan pemilikan.

3 Metode pengambilan data

Data primer mengenai keberhasilan tumbuh tanaman pokok dan jumlah simpanan karbon yang terdapat pada tanaman pokok tersebut diperoleh dari pengamatan secara langsung melalui kegiatan inventarisasi lapang meliputi kegiatan pencatatan, pengukuran dan penghitungan dengan metode sampling. Besarnya intensitas sampling ditetapkan sebesar 0,1%, dengan asumsi dapat mewakili kondisi yang ada. Dari luasan uji petik yang ditetapkan, kemudian dibagi menjadi plot-plot contoh lingkaran berukuran 0,1 ha (r = 17,8 m). Data yang dikumpulkan berupa jenis, jumlah, diameter, dan tinggi tanaman pokok. Selanjutnya data-data tersebut dicatat kedalam tally sheet untuk dilakukan pengolahan dan analisis.

r = 17,8 m

Plot contoh

Gambar 2 Metode pengukuran tanaman pokok dan simpanan karbon. 4. Pengolahan Data

a. Keberhasilan tumbuh tanaman pokok

Pohon hidup adalah tanaman pokok yang ditemukan hidup (penampakan fisik) berdasarkan hasil inventarisasi lapangan pada plot pengamatan. Berdasarkan Cohran (1977) dalam Saefidun (2001), pendugaan pohon hidup dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rata-rata pohon hidup per-plot 𝑦 = 𝛴𝑥𝑖

𝑛 Ragam plot

𝑆² = 𝑛𝛴𝑥𝑖² − 𝛴𝑥𝑖 2 𝑛(𝑛 − 1) Penaksiran total pohon hidup

Y = 𝑁 𝑛𝑝. 𝑦

Galat pengambilan contoh pada tingkat kepercayaan 95% 𝐸 = 𝑦 ± 𝑡𝛼/2; 𝑛 − 1 𝑆

𝑛 Jumlah pohon berdasarkan sampling:

Minimum = taksiran total pohon hidup–median galat pengambilan contoh

Maksimum = taksiran total pohon hidup+median galat pengambilan contoh

Keterangan:

N = Luas seluruh areal

xi = Jumlah pohon hidup plot ke-i y = Rata-rata pohon hidup per-plot n = Jumlah plot sampling

np = Luas satu plot sampling

b. Pengukuran simpanan karbon pada tanaman pokok

Pengukuran jumlah simpanan karbon yang dilakukan hanya menghitung jumlah simpanan karbon yang terdapat di tanaman pokok. Penghitungan jumlah simpanan karbon dihitung dengan asumsi tidak terjadi kebocoran dalam tegakan (tidak ada pohon yang ditebang, mati, atau tumbang). Konsentrasi C dalam bahan organik umumnya ± 46% dari biomassa (Hairiah dan Rahayu 2007). Berdasarkan pengetahuan tersebut, kandungan karbon dalam biomassa tegakan diduga sebesar 46% berat kering biomassa tegakan (BKt).

𝐶 = 𝐵𝐾𝑡 𝑥 0,46

BKt merupakan hasil penjumlahan berat kering biomassa setiap individu penyusun tegakan (BKti)

𝐵𝐾𝑡 = 𝛴𝐵𝐾𝑡𝑖

Berat kering biomassa tegakan dalam penelitian ini hanya memperhitungkan tegakan pohon, yaitu pohon-pohon yang berdiameter > 5 cm. Pohon dengan diameter di bawah 5 cm diklasifikasikan sebagai tumbuhan bawah (Hairiah dan Rahayu 2007). Tumbuhan bawah tidak dimasukan dalam penghitungan, karena umumnya berupa tanaman semusim. BKti diduga dengan menggunakan persamaan allometrik sebagai berikut:

𝐵𝐾 = 0,11 𝜌𝐷2,62

Keterangan:

BK = berat kering biomassa pohon (kg/batang) 𝜌 = berat jenis (BJ) kayu (Lampiran 6) D = diameter pohon setinggi dada, dbh (cm)

Langkah selanjutnya, setelah diketahui total karbon tersimpan kemudian dilakukan perhitungan untuk mengetahui jumlah CO2 dalam tegakan, karena harga

CO2 nilai karbon dikalikan faktor konversi kedalam bentuk CO2 sebesar 3,67

(Handayani 2003). Nilai tersebut diperoleh dari rumus kimia karbon terhadap CO2

dengan bentuk matematis sebagai berikut:

𝐶𝑂2= 𝐶 𝑥 3,67

Keterangan:

CO2 = kandungan karbon dioksida (ton/ha)

C = kandungan karbon (ton/ha)

Untuk mengetahui nilai ekonomi penyerapan CO2 di lahan rehabilitasi maka

digunakan perhitungan sebagai berikut:

𝚺 Reduksi CO2 x Harga CO2/t (A/R Sukarela*)

Ket: Harga karbon A/R Sukarela sebesar US$ 22,75/tCO2e (IFCA 2007)

atau setera dengan Rp 4.166,67 – 374.999,85 / tCO2e (Nilai kurs

rupiah terhadap dolar pada tanggal 25 Agustus 2011 pukul 14.45 Rp 8.333,33).

4.5.2 Manfaat ekonomi 1. Metode pengambilan contoh

Lokasi penelitian di Desa Sanenrejo dan Desa Wonoasri dipilih secara sengaja berdasarkan informasi dan data penelitian yang diperoleh dalam penelusuran dokumen mengenai kegiatan RHL di TNMB. Penentuan responden ditentukan dari tempat dilakukannya pengamatan ekologi (pemilihan plot), sehingga jumlah responden sebanyak 40 orang dan merupakan pemilik lahan rehabilitasi.

2. Jenis data

Data yang diperlukan dalam sub-bab penelitian ekonomi hanya mencakup data primer. Data yang dikumpulkan adalah data mengenai persentase kontribusi pendapatan masyarakat dari lahan rehabilitasi. Variabel yang dikumpulkan meliputi: pendapatan responden (baik pendapatan pokok maupun pendapatan dari lahan rehabiltasi) dan pengeluaran rumah tangga responden dalam 1 tahun.

3. Metode pengambilan data

Data kontribusi pendapatan masyarakat dilakukan dengan menyebar kuisioner (Lampiran 1) secara acak kepada anggota kelompok tani. Pertanyaan yang diajukan meliputi pendapatan responden (baik pendapatan pokok maupun

pendapatan dari lahan rehabiltasi) dan pengeluaran rumah tangga responden dalam 1 tahun. Hasil kuisioner kemudian diolah dan ditabulasikan untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif.

4. Pengolahan data

Rumus yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kegiatan rehabilitasi dapat mempengaruhi pendapatn total petani, maka dihitung kontribusi dengan rumus sebagai berikut:

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑅𝑒ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑥 100% Kegiatan RHL dapat dikatakan memberikan pengaruh yang nyata terhadap pendapatan total petani apabila nilainya ≥ 20%. Hal ini sesuai dengan batas duga yang dikembangkan oleh Gittinger (1986) menyatakan bahwa pendapatan suatu proyek dapat dikatakan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan total apabila nilainya ≥ 20%.

4.5.3 Persepsi

1. Metode pengambilan contoh

Lokasi penelitian di Desa Sanenrejo dan Desa Wonoasri dipilih secara sengaja berdasarkan informasi dan data penelitian yang diperoleh dalam penelusuran dokumen mengenai kegiatan RHL di TNMB. Penentuan responden ditentukan dari tempat dilakukannya pengamatan ekologi (pemilihan plot), sehingga jumlah responden sebanyak 40 orang dan merupakan pemilik lahan rehabilitasi.

2. Jenis data

Data yang diperlukan dalam sub-bab penelitian sosial ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan adalah data mengenai persepsi masyarakat tentang RHL serta pengaruhnya terhadap perubahan iklim. Data sekunder yang dikumpulkan mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat di lokasi penelitian.

3. Metode pengambilan data

Penentuan persepsi responden tentang rehabilitasi hutan dan lahan serta pengaruhnya terhadap perubahan iklim dilakukan dengan menanyakan sejumlah pertanyaan melalui kuisioner. Variabel dan pertanyaan tersebut ditentukan sesuai

bentuk kegiatan pelaksanaan kegiatan RHL yang dilakukan oleh responden (Lampiran 2). Metode yang digunakan yaitu metode rating yang dijumlahkan atau penskalaan Likert (Mueller 1996). Metode ini merupakan metode penskalaan pernyataan persepsi yang menggunakan distribusi respons sebagai dasar penentuan nilai skalanya. Responden akan diminta untuk menyatakan jawaban terhadap isi pernyataan/indikator dalam lima kategori jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, tidak mempunyai pendapat, tidak setuju, dan sangat tidak setuju . Dari masing-masing kategori jawaban akan diberi nilai tergantung dari bentuk pernyataannya baik berupa penyataan positif maupun negatif. Pemberian nilai dari 1 sampai 5 tergantung bentuk pernyataannya, apabila responden menyatakan “Sangat setuju” nilai yang diberikan adalah 1 “Setuju” diberikan nilai 2 “Tidak mempunyai pendapat” diberikan nilai 3 “Tidak Setuju” dan seterusnya.

4. Pengolahan data

Hasil dari penyebaran kuisioner kemudian diolah dengan mencari nilai rata-rata dari tiap butir pernyataan dengan menjumlahkan nilai dari tiap jawaban dan membaginya dengan jumlah responden. Sehingga diperoleh nilai yang menggambarkan tingkat persepsi responden. Interval nilai rata-rata dari pernyataan/tanggapan untuk tingkat persepsi dapat dilihat di Tabel 6.

Tabel 6 Tingkat persepsi berdasarkan skala Likert

Interval Nilai Tanggapan Tingkat Persepsi

0 – 1,75 Tinggi

1,76 – 3,25 Sedang

3,26 – 5 Rendah

Sumber: modifikasi dari Mueller 1996

4.6 Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk yang sederhana (tabulasi) untuk mendapatkan gambaran tentang variabel-variabel yang diamati sehingga mempermudah analisis. Kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif.