BAB VI

PERENCANAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM

VI.1 Umum

Instalasi pengolahan air minum dibangun sebagai usaha dalam penyediaan air bagi masyarakat. Air yang dihasilkan dari pengolahan adalah air yang memenuhi persyaratan secara higienis maupun estetis dan dengan kontinuitas debit yang terjaga serta dapat dijangkau harganya oleh masyarakat. Kualitas yang diberikan bagi air minum ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan. Jenis pengolahan yang diperlukan dalam penyediaan air minum ditentukan oleh kualitas air baku dan standar/baku mutu air minum yang diizinkan bagi manusia.

Dalam merencanakan instalasi pengolahan air minum, pemilihan unit-unit pengolahan merupakan hal yang penting. Pemilihan unit pengolahan dilakukan dengan pertimbangan teknis yaitu kriteria desain yang telah ditetapkan untuk setiap unit pengolahan. Namun, pertimbangan teknis bukanlah yang utama karena terdapat faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan yaitu masalah ketersediaan dana dan sumber daya manusia yang tersedia dalam membangun dan mengoperasikan instalasi pengolahan.

VI.2 Baku Mutu Air Minum

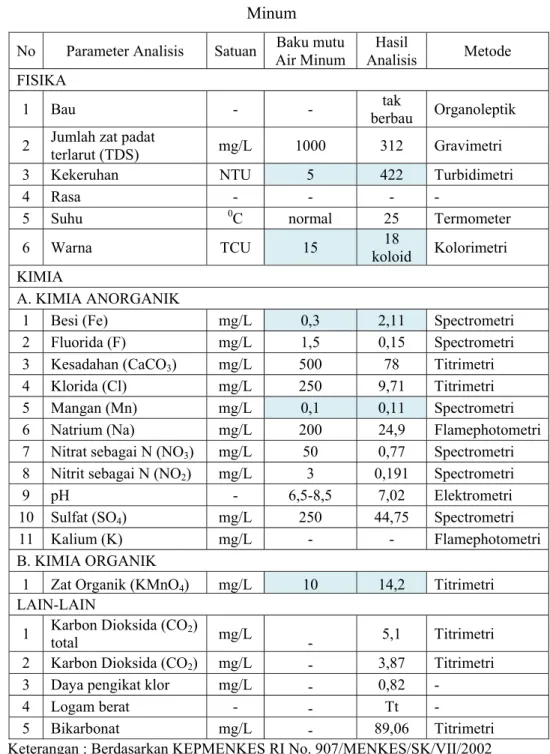

Seperti telah diuraikan pada subbab sebelumnya, instalasi pengolahan air minum akan mengolah air baku sampai air tersebut memenuhi standar baku mutu yang berlaku. Di Indonesia, standar baku mutu untuk air minum yang berlaku saat ini adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum. Uraian lengkap mengenai baku mutu air minum yang tertera pada KEPMENKES tersebut dapat dilihat pada lampiran A.

VI.3 Analisa Kualitas Air Baku Terhadap Baku Mutu Air Minum

Sumber air di alam saat ini terdapat dalam kuantitas yang sangat besar sehingga memiliki potensi untuk dipergunakan sebagai air baku bagi instalasi pengolahan air minum. Air baku tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa kelas, yaitu :

1. Air baku yang langsung dapat digunakan sebagai air minum. 2. Air baku yang perlu pengolahan sederhana untuk dapat

digunakan sebagai air minum.

3. Air baku yang perlu pengolahan lengkap untuk bisa digunakan sebagai air minum.

4. Air baku yang tidak bisa digunakan sebagai air minum.

Berdasarkan kategori air baku di atas maka, Saluran Induk Bugis Sektor Anjatan yang merupakan sumber air baku bagi instalasi pengolahan air minum yang sedang direncanakan ini dianalisa dan dievaluasi agar dapat diketahui air baku tersebut masuk ke dalam kategori yang mana. Setelah hal tersebut diketahui, maka dapat ditentukan proses pengolahan yang sesuai bagi air baku tersebut.

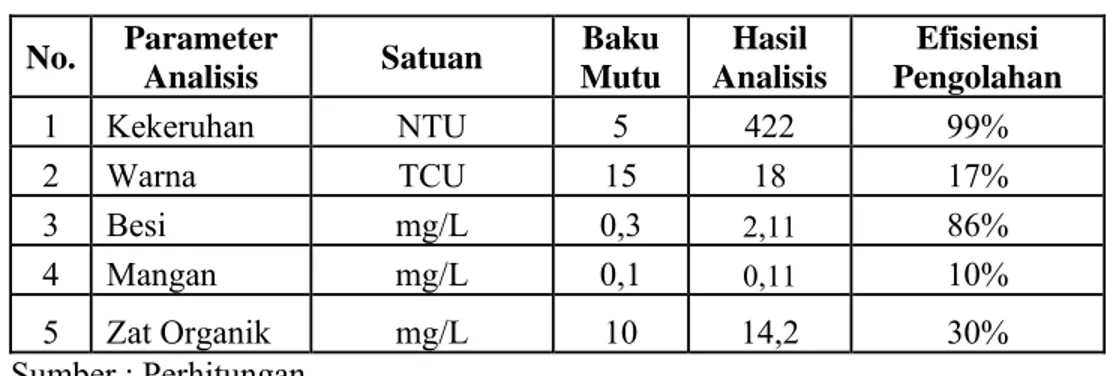

Berdasarkan tabel VI.1 dapat kita lihat, terdapat lima parameter kualitas air baku yang tidak memenuhi baku mutu, yaitu warna, kekeruhan, besi, mangan, dan zat organik. Sehingga diperlukan pengolahan bagi kelima parameter tersebut

Pada tabel VI.2 dapat dilihat efisiensi penyisihan yang harus dicapai oleh instalasi pengolahan air minum yang direncanakan sehingga air baku dapat memenuhi baku mutu air minum yang telah ditetapkan.

Tabel VI. 1 Perbandingan Kualitas Air Baku terhadap Baku Mutu Air Minum

No Parameter Analisis Satuan Air Minum Baku mutu Analisis Hasil Metode FISIKA

1 Bau - - berbau tak Organoleptik

2 Jumlah zat padat terlarut (TDS) mg/L 1000 312 Gravimetri

3 Kekeruhan NTU 5 422 Turbidimetri

4 Rasa - - - -

5 Suhu 0C normal 25 Termometer

6 Warna TCU 15 koloid 18 Kolorimetri

KIMIA

A. KIMIA ANORGANIK

1 Besi (Fe) mg/L 0,3 2,11 Spectrometri

2 Fluorida (F) mg/L 1,5 0,15 Spectrometri 3 Kesadahan (CaCO3) mg/L 500 78 Titrimetri 4 Klorida (Cl) mg/L 250 9,71 Titrimetri 5 Mangan (Mn) mg/L 0,1 0,11 Spectrometri 6 Natrium (Na) mg/L 200 24,9 Flamephotometri 7 Nitrat sebagai N (NO3) mg/L 50 0,77 Spectrometri 8 Nitrit sebagai N (NO2) mg/L 3 0,191 Spectrometri

9 pH - 6,5-8,5 7,02 Elektrometri

10 Sulfat (SO4) mg/L 250 44,75 Spectrometri

11 Kalium (K) mg/L - - Flamephotometri

B. KIMIA ORGANIK

1 Zat Organik (KMnO4) mg/L 10 14,2 Titrimetri LAIN-LAIN

1 Karbon Dioksida (CO2)

total mg/L - 5,1 Titrimetri

2 Karbon Dioksida (CO2) mg/L - 3,87 Titrimetri 3 Daya pengikat klor mg/L - 0,82 -

4 Logam berat - - Tt -

5 Bikarbonat mg/L - 89,06 Titrimetri

Tabel VI. 2 Efisiensi Pengolahan Yang Harus Dicapai No. Parameter Analisis Satuan Baku Mutu Hasil Analisis Efisiensi Pengolahan 1 Kekeruhan NTU 5 422 99% 2 Warna TCU 15 18 17% 3 Besi mg/L 0,3 2,11 86% 4 Mangan mg/L 0,1 0,11 10% 5 Zat Organik mg/L 10 14,2 30% Sumber : Perhitungan

Berikut ini akan sedikit diuraikan mengenai parameter air yang tidak memenuhi baku mutu air minum dan yang perlu diperhatikan selama proses pengolahan :

1. Warna

Warna secara estetika tidak diinginkan keberadaannya di dalam air. Warna terbagi menjadi dua jenis yaitu warna semu (apparent color) dan warna sejati (true color). Warna semu ditimbulkan oleh keberadaan zat-zat tersuspensi sedangkan warna sejati disebabkan oleh ekstrak materi organik yang bersifat koloid. Air baku pada perencanaan ini termasuk memiliki warna semu.

Keberadaan warna di dalam air menimbulkan permasalahan yaitu membuat proses penghilangan/pengolahan Fe dan Mn menjadi sukar karena warna memiliki kemampuan untuk menstabilisasi Fe dan Mn. Pada umumnya warna berada di dalam air bersifat koloid yang bermuatan negatif sehingga dapat dihilangkan dengan menambahkan garam yang memililki ion bervalensi tiga seperti Al3+ atau Fe3+. Proses koagulasi dapat dilakukan untuk menghilangkan warna tetapi hanya berlaku untuk warna yang bukan berasal dari proses kimia yang tidak dapat diukur dengan menggunakan standar warna Pt-Co.

2. Kekeruhan

Kekeruhan merupakan tingkat keberadaan zat-zat tersuspensi yang berada di dalam air. Pada musim hujan nilai kekeruhan biasanya lebih tinggi daripada pada musim kering karena pada umumnya akan terjadi erosi di

DAS. Kekeruhan tidak diinginkan keberadaannya di dalam penyediaan air minum dengan beberapa pertimbangan yaitu :

• Estetika

Kekeruhan menyebabkan kualitas air minum berkurang dari segi estetika. Kekeruhan menyebabkan adanya warna di dalam air sehingga memberikan pandangan di masyarakat bahwa air telah tercemar.

• Filterabilitas

Proses filtrasi menjadi lebih sulit dilakukan bila air memiliki kekeruhan tinggi karena unit pengolahan akan sering tersumbat.

• Desinfeksi

Air dengan kekeruhan tinggi biasanya penuh dengan organisme berbahaya. Oleh karena itu beban unit desinfeksi dalam pengolahan air minum menjadi lebih besar.

Pengukuran kekeruhan digunakan untuk menentukan efektivitas dosis bahan kimia dalam unit pengolahan (Sawyer, 1965).

Untuk menghilangkan kekeruhan dapat dilakukan proses prasedimentasi, koagulasi-flokulasi, sedimentasi dan filtrasi.

3. Besi dan Mangan

Besi dan mangan tidak diinginkan dalam air minum karena memberikan rasa, endapan kotoran pada pakaian yang dicuci dan peralatan plambing, serta akumulasi endapan pada sistem distribusi apabila berada dalam bentuk tereduksi (Fe+2) yang biasanya terkandung dalam air tanah. Besi

juga dapat menimbulkan rasa pada air yang terdeteksi pada konsentrasi yang sangat rendah. Besi dan mangan dapat dihilangkan dengan menggunakan proses koagulasi, flokulasi dan filtrasi.

4. Zat Organik

Kontaminan organik terdapat di dalam air dengan jumlah yang sangat banyak. Sumber zat organik di dalam air adalah tumbuh-tumbuhan dan vegetasi lainnya. Kontaminan ini terutama masuk sebagai hasil dari limbah pertanian. Pada musim hujan kandungan zat organik menurun karena terjadi pengenceran oleh air hujan dan sebaliknya pada musim kemarau.

Keberadaan zat organik di dalam air menyebabkan kekeruhan dan warna dalam keadaan stabil. Selain itu oksigen terlarut berkurang yang dapat mengakibatkan kondisi septik di dalam air. Zat organik dapat diturunkan dengan proses koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi dan desinfeksi. 5. Agresifitas

Agresifitas merupakan tingkat korosifitas air terhadap logam atau bahan, yang ditentukan oleh kandungan CO2 agresif dan pH. Nilai agresifitas

suatu air baku diperlukan untuk menentukan jenis bahan yang dapat digunakan pada bagian transmisi atau struktur instalasi pengolahan dan kebutuhan bahan kimia pada proses pengolahan sebagai kontrol korosi. Agresifitas dapat dihilangkan dengan melakukan pembubuhan kapur. Agresifitas dapat diketahui dengan menggunakan Langelier Index (LI) yang dapat dihitung menggunakan persamaan-persamaan berikut ini :

pHs pH

LI = −

dimana : pH = pH air baku pHs = pH jenuh

T H−

= 4

μ

dimana : H = Kesadahan Total (mol/L) T = Bikarbonat (mol/L) ⎥ ⎦ ⎤ ⎢ ⎣ ⎡ − = 3 2 1 1 log HCO CO K pH 5 . 0 5 . 0 1 1 1 4 . 1 1 μ μ + − = pK pK 5 . 0 5 . 0 2 2 1 4 . 1 1 2 μ μ + − = pK pK 5 . 0 5 . 0 1 9 . 3 1 4 μ μ + − = s s pK pK s s pK pCa pHCO pK pH = 12 − 2+ + 3− − 1

Berdasarkan persamaan yang tercantum di atas dapat dihitung nilai Langelier Index dan kemudian dapat ditentukan agresifitas air dengan kriteria sebagai berikut :

LI < 0 ; Air bersifat agresif

LI = 0 ; Air berada pada kesetimbangan LI > 0 ; Air bersifat oversaturated

Hasil perhitungan (lampiran D) menunjukkan nilai LI = -1,13. Dengan demikian air baku bersifat korosif.

VI.4 Lokasi IPAM

Penentuan lokasi instalasi pengolahan perlu mempertimbangkan hal-hal berikut:

Lokasi geografis wilayah perencanaan

Kondisi geologi dan topografi wilayah perencanaan Kondisi sanitasi lingkungan

Aman dari bencana alam seperti banjir dan gempa Memiliki akses jalan yang baik

Ketersediaan tenaga listrik dan peralatan lainnya

Jarak antara daerah pelayanan dengan instalasi terjangkau

Adanya kemungkinan untuk pengembangan di masa yang akan datang

Lokasi yang baik adalah yang dapat memanfaatkan ketinggian sebagai energi untuk mengalirkan air sehingga tidak diperlukan pemompaan. Kemiringan yang diperlukan adalah sekitar 2 – 3%. Pada umumnya instalasi pengolahan air minum konvensional membutuhkan perbedaan ketinggian sekitar 4,9 – 5,2 m sepanjang instalasi untuk mengatasi headloss yang terjadi.

Instalasi Pengolahan Air Minum direncanakan akan dibangun berdampingan dengan IPAM Salam Darma yang berada di Desa Kopyah, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu.

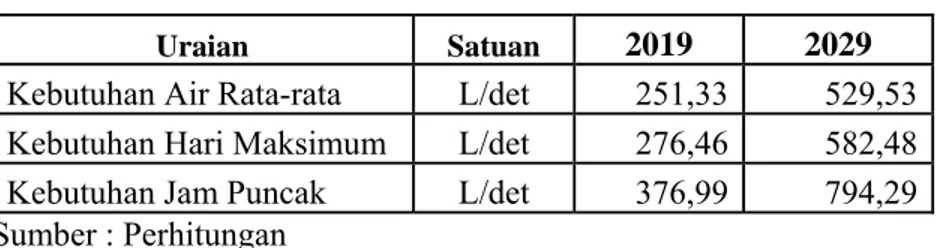

VI.5 Kapasitas IPAM

Instalasi Pengolahan Air Minum ini direncanakan akan beroperasi selama 20 tahun mendatang, serta akan melayani penduduk Kabupaten Indramayu di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Sukra (termasuk Patrol), Anjatan, dan Haurgeulis. Jumlah kebutuhan air minum di wilayah perencanaan selama 20 tahun yang akan datang, ditunjukkan oleh tabel VI.3.

Tabel VI. 3 Debit Kebutuhan Air

Uraian Satuan 2019 2029

Kebutuhan Air Rata-rata L/det 251,33 529,53 Kebutuhan Hari Maksimum L/det 276,46 582,48 Kebutuhan Jam Puncak L/det 376,99 794,29 Sumber : Perhitungan

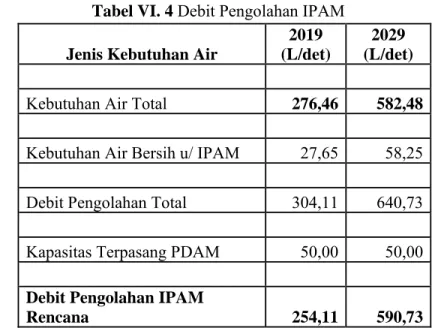

Saat ini, Kecamatan Sukra, Anjatan dan Haurgeulis telah menerima suplai air bersih dari PDAM Tirta Darma Ayu Kab. Indramayu melalui IPAM Salam Darma sebesar 50 liter/detik. Kapasitas pengolahan Instalasi Pengolahan Air Minum yang direncanakan akan didasarkan pada debit harian maksimum untuk mengantisipasi fluktuasi penggunaan air minum pada saat maksimum, yaitu sebesar 582,48 liter/detik.

Debit pengolahan IPAM sesuai kebutuhan direncanakan sebesar 110% dari total kebutuhan air minum berdasarkan nilai debit harian maksimum, dengan kelebihan sebesar 10% dipergunakan untuk kebutuhan air internal IPAM. Sehingga debit pengolahan IPAM sesuai kebutuhan adalah sebesar 640,73 liter/detik.

Dengan adanya IPAM eksisting sebesar 50 liter/detik, maka debit pengolahan IPAM yang direncanakan adalah sebesar 590,73 liter/detik ≈ 600 liter/detik.

Tabel VI. 4 Debit Pengolahan IPAM

Jenis Kebutuhan Air

2019 (L/det)

2029 (L/det)

Kebutuhan Air Total 276,46 582,48

Kebutuhan Air Bersih u/ IPAM 27,65 58,25

Debit Pengolahan Total 304,11 640,73

Kapasitas Terpasang PDAM 50,00 50,00

Debit Pengolahan IPAM

Rencana 254,11 590,73

Sumber : Perhitungan

Instalasi Pengolahan Air Minum direncanakan akan dibangun dalam 2 tahap, yaitu tahap I pada tahun 2009 s.d. 2019 dan tahap II pada tahun 2019 s.d. 2029. Berdasarkan perhitungan besar debit pengolahan air minum pada masing-masing tahapnya adalah sebesar 250 liter/detik dan 350 liter/detik, tetapi untuk mempermudah perencanaan yang akan dilakukan maka, besar debit pengolahan air minum pada kedua tahap tersebut dibuat sama, yaitu sebesar 300 L/detik. Perencanaan pembangunan dan kapasitas IPAM tiap tahap dapat dilihat pada tabel VI.5. Pada perencanaan ini hanya akan membahas perencanaan pembangunan IPAM pada tahap I saja.

Tabel VI. 5 Perencanaan IPAM Tiap Tahap

Debit Perencanaan IPAM L/detik Tahap I Intake 600 Transmisi 600 Instalasi 300 Tahap II Instalasi 300 Sumber : Perhitungan

VI.6 Pemilihan Unit Pengolahan Air Minum

Pemilihan unit-unit pengolahan yang akan digunakan dalam instalasi pengolahan air minum tergantung kepada kualitas air baku yang akan diolah, dengan mempertimbangkan segi teknis dan segi ekonomis.

1. Segi Teknis

Efisiensi unit-unit pengolahan terhadap parameter yang akan diturunkan

Fleksibilitas sistem pengolahan terhadap kualitas air yang berfluktuasi

Kemudahan operasional dan pemeliharaan dalam jangka waktu yang panjang

Kemudahan konstruksi 2. Segi Ekonomis

Biaya investasi awal, operasional, dan pemeliharaan Luas lahan yang dibutuhkan

Optimalisasi jumlah unit pengolahan untuk menurunkan parameter kualitas air yang hendak diturunkan

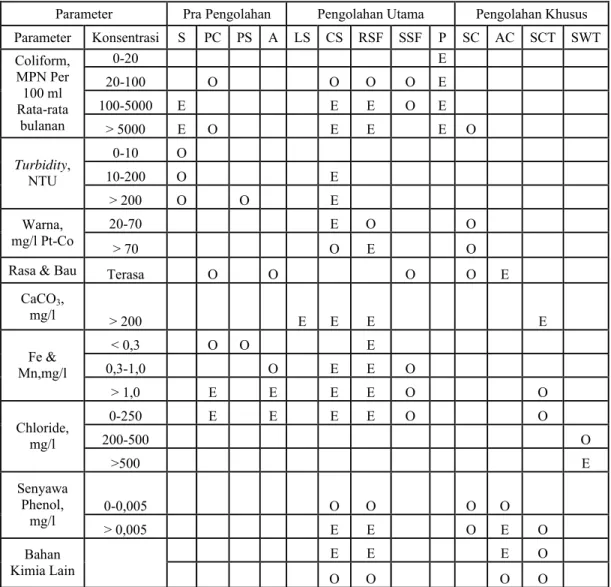

Unit-unit pengolahan air minum untuk negara-negara berkembang dapat ditentukan berdasarkan model prediksi seperti yang ditunjukkan pada tabel VI.6.

Tabel VI. 6 Model Prediksi Pemilihan Unit-unit Pengolahan Air Minum

Parameter Pra Pengolahan Pengolahan Utama Pengolahan Khusus Parameter Konsentrasi S PC PS A LS CS RSF SSF P SC AC SCT SWT 0-20 E 20-100 O O O O E 100-5000 E E E O E Coliform, MPN Per 100 ml Rata-rata bulanan > 5000 E O E E E O 0-10 O 10-200 O E Turbidity, NTU > 200 O O E 20-70 E O O Warna, mg/l Pt-Co > 70 O E O Rasa & Bau Terasa O O O O E

CaCO3, mg/l > 200 E E E E < 0,3 O O E 0,3-1,0 O E E O Fe & Mn,mg/l > 1,0 E E E E O O 0-250 E E E E O O 200-500 O Chloride, mg/l >500 E 0-0,005 O O O O Senyawa Phenol, mg/l > 0,005 E E O E O E E E O Bahan Kimia Lain O O O O Sumber: Babbit, 1976 Keterangan : S = Screening PC = Prechlorination PS = Plain Settling A = Aeration LS = Lime Softening

CS = Coagulation & Sedimentation RSF = Rapid Sand Filter

SSF = Slow Sand Filter

P = Post Chlorination SC = Special Chlorination AC = Activated Carbon

SCT = Special Chemical Treatment SWT = Salt Water Treatment

E = Essential

Berdasarkan tabel VI.6 diketahui ada tiga tahapan proses untuk menghilangkan parameter pencemar dalam air yaitu:

1. Pra Pengolahan

Merupakan pengolahan air baku sebelum air baku diolah pada unit-unit pengolahan utama yang umum digunakan seperti koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi dan desinfeksi yang terjadi pada akhir pengolahan. Pra pengolahan diutamakan untuk menurunkan parameter tertentu yang dapat mengganggu proses pada pengolahan utama. Screening, pre-klorinasi, prasedimentasi dan aerasi merupakan unit-unit pra pengolahan.

2. Pengolahan Utama

Pengolahan utama meliputi pengolahan yang secara umum diperlukan untuk mengolah air baku untuk air minum seperti penurunan kesadahan, koagulasi dan flokulasi yang diikuti oleh proses sedimentasi, filtrasi dan desinfeksi.

3. Pengolahan Khusus

Pengolahan khusus adalah tambahan yang benar-benar diperlukan untuk kondisi air baku yang spesifik.

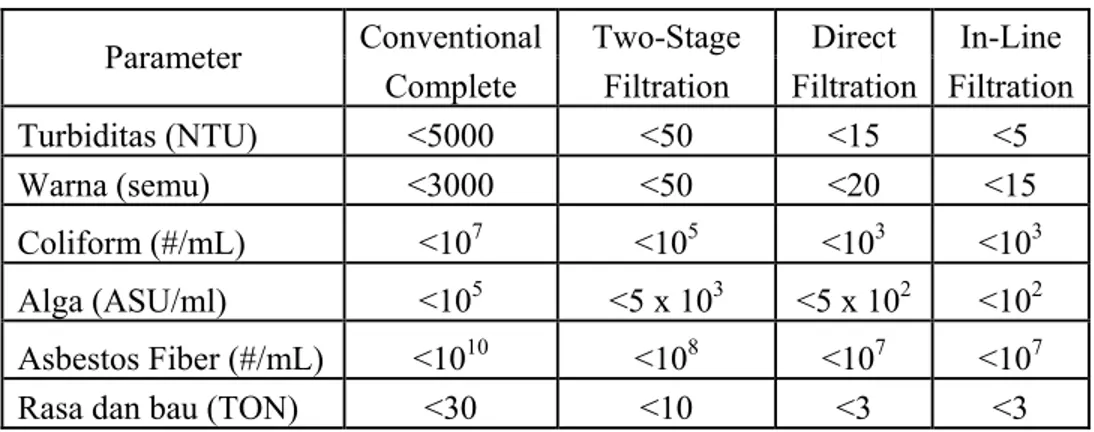

Selain mengacu pada model prediksi di atas, penentuan jenis pengolahan untuk suatu air baku juga dapat mengacu pada persyaratan yang diberikan pada tabel VI.7 berikut.

Tabel VI. 7 Persyaratan Penerapan Metode Pengolahan Air Minum

Conventional Two-Stage Direct In-Line Parameter

Complete Filtration Filtration Filtration Turbiditas (NTU) <5000 <50 <15 <5 Warna (semu) <3000 <50 <20 <15 Coliform (#/mL) <107 <105 <103 <103 Alga (ASU/ml) <105 <5 x 103 <5 x 102 <102 Asbestos Fiber (#/mL) <1010 <108 <107 <107

Rasa dan bau (TON) <30 <10 <3 <3

Menurut Kawamura (1990), pengolahan air minum terbagi menjadi tiga jenis yaitu:

Metode Conventional Complete

Metode ini merupakan pengolahan air minum yang melibatkan proses koagulasi, flokulasi, sedimentasi dan filtrasi.

Direct Filtration

Metode ini melibatkan proses koagulasi, flokulasi dan filtrasi. Clarifier digunakan setelah filtrasi dan supernatan disirkulasi menuju proses flokulasi.

In-line Filtration

Metode ini sama dengan Direct Filtration tetapi supernatan dari

clarifier disirkulasi ke bagian koagulasi.

Modifikasi dari ketiga metode tersebut adalah High-level Complete dan

Two Stage Filtration. Penerapan metode pengolahan tergantung pada

kualitas air baku dan ini diberikan pada tabel VI.7.

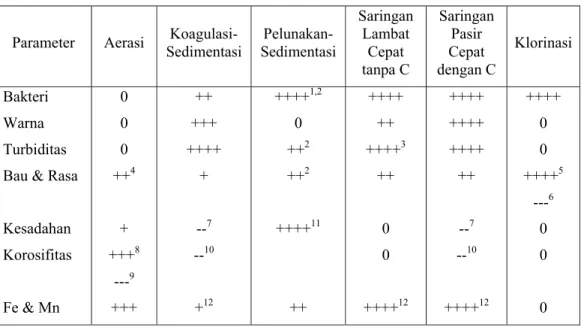

Setelah menentukan unit pengolahan apa saja yang akan dipakai dalam instalasi pengolahan air minum, ada baiknya mempertimbangkan besarnya pengaruh proses pengolahan yang akan digunakan terhadap parameter-parameter dalam air seperti tercantum pada tabel VI.8.

Tabel VI. 8 Pengaruh Proses Pengolahan Terhadap Parameter Tertentu

Parameter Aerasi Sedimentasi Koagulasi- Sedimentasi

Pelunakan-Saringan Lambat Cepat tanpa C Saringan Pasir Cepat dengan C Klorinasi Bakteri Warna Turbiditas Bau & Rasa

Kesadahan Korosifitas Fe & Mn 0 0 0 ++4 + +++8 ---9 +++ ++ +++ ++++ + --7 --10 +12 ++++1,2 0 ++2 ++2 ++++11 ++ ++++ ++ ++++3 ++ 0 0 ++++12 ++++ ++++ ++++ ++ --7 --10 ++++12 ++++ 0 0 ++++5 ---6 0 0 0 Sumber: Fair&Geyer, 1968

Keterangan : (1) Nilai pH yang sangat tinggi akibat pengolahan soda yang berlebihan. (2) Dengan kandungan pada pengendapan. (3) Filter dapat cepat tersumbat dengan kekeruhan tinggi. (4) Tidak termasuk kandungan klorofenol. (5) Pada saat melalui Break Point Chlorination atau superklorinasi yang diikuti dengan deklorinasi. (6) Pada saat (5) tidak dipakai pada kandungan bau dan rasa yang tinggi. (7) Beberapa koagulan mengubah karbonat menjadi sulfat. (8) Dengan menghilangkan karbon bikarbonat. (9) Ditambahkan oksigen jika kurang. (10) Beberapa koagulan menghasilkan karbondioksida. (11) Variabel, beberapa logam diikat pada saat pH tinggi. (12) Setelah aerasi.

Berdasarkan analisis kualitas air baku dan ketiga pertimbangan tersebut maka dapat ditentukan kebutuhan unit pengolahan yang ditunjukkan pada tabel VI.9.

Tabel VI. 9 Kebutuhan Jenis Pengolahan

Parameter Data Air Pengolahan

Kekeruhan Warna Fe Mn Zat organik Agresifitas 422 NTU 18 TCU 2,11 mg/L 0,11 mg/L 10 mg/L LI = -1,13

Prasedimentasi, Koagulasi, Flokulasi, Sedimentasi Koagulasi, Flokulasi, Sedimentasi

Koagulasi, Flokulasi, Filtrasi Filtrasi

Filtrasi, Desinfeksi Pembubuhan Kapur

VI.7 Kebutuhan Bahan Kimia

Dalam sistem pengolahan air minum terdapat dua macam unit, yaitu: Unit Operasi, yaitu unit pengolahan yang melibatkan proses fisik,

seperti sedimentasi, filtrasi

Unit Proses, yaitu unit pengolahan yang melibatkan proses kimia dan biologi, seperti koagulasi, desinfeksi dan pembubuhan kapur.

Pengolahan yang termasuk unit proses akan memerlukan pembubuhan bahan-bahan kimia. Dosis yang diberikan pada setiap pembubuhan ditentukan melalui percobaan di laboratorium.

Berdasarkan tabel VI.9 tentang kebutuhan jenis pengolahan, yang termasuk unit proses adalah koagulasi, desinfeksi dan pembubuhan kapur. Untuk kebutuhan unit ini maka dilakukan beberapa uji laboratorium, yaitu: 1. Jar Test

Jar Test dilakukan untuk mengetahui dosis koagulan yang diperlukan pada

proses koagulasi. Jenis koagulan yang digunakan adalah Al2(SO4)3 dengan

kemurnian sebesar 100%. Dosis koagulan yang diperoleh dari percobaan adalah 30 mg/L.

2. Percobaan DPC

Percobaan DPC bertujuan untuk mengetahui dosis kaporit yang diperlukan pada proses desinfeksi. Kemurnian kaporit adalah 100% dengan konsentrasi Cl sebesar 52%. Hasil percobaan menunjukkan nilai DPC sebesar 2,52 mg/l.

Bahan-bahan kimia yang diperlukan untuk pengolahan air minum berdasarkan kualitas air baku adalah:

Al2(SO4)3 sebagai koagulan

Ca(OCl)2 sebagai desinfektan

Ketiga bahan kimia tersebut digunakan dalam keadaan padat sehingga perlu dilakukan pembuatan larutan. Untuk keperluan tersebut maka diperlukan bak pelarut bahan kimia.

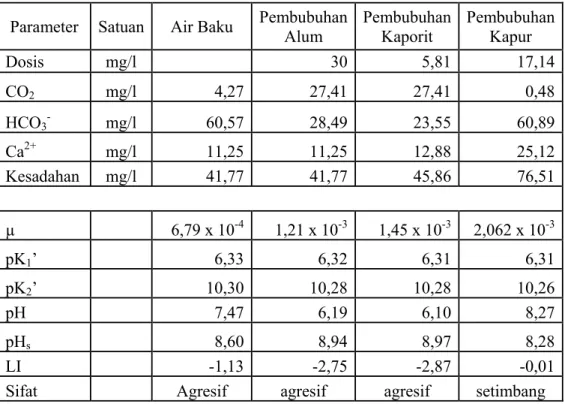

Penggunaan setiap bahan kimia akan mempengaruhi karakteristik air baku terutama pH dan agresifitas. Pengaruh setiap proses pembubuhan terhadap air baku dapat dilihat pada tabel VI.10.

Tabel VI. 10 Pengaruh Pembubuhan Bahan Kimia Terhadap Air Baku

Parameter Satuan Air Baku Pembubuhan Alum Pembubuhan Kaporit Pembubuhan Kapur

Dosis mg/l 30 5,81 17,14 CO2 mg/l 4,27 27,41 27,41 0,48 HCO3- mg/l 60,57 28,49 23,55 60,89 Ca2+ mg/l 11,25 11,25 12,88 25,12 Kesadahan mg/l 41,77 41,77 45,86 76,51 µ 6,79 x 10-4 1,21 x 10-3 1,45 x 10-3 2,062 x 10-3 pK1’ 6,33 6,32 6,31 6,31 pK2’ 10,30 10,28 10,28 10,26 pH 7,47 6,19 6,10 8,27 pHs 8,60 8,94 8,97 8,28 LI -1,13 -2,75 -2,87 -0,01

Sifat Agresif agresif agresif setimbang

Setelah melalui berbagai proses, terlihat bahwa kondisi pH akhir air masih memenuhi baku mutu. Oleh karena itu proses yang direncanakan layak untuk digunakan.

VI.8 Rencana IPAM

Secara umum, instalasi pengolahan air minum yang direncanakan memiliki pola pengolahan seperti yang ditunjukkan oleh gambar VI.1.

Bak Penenang Prasedimentasi Koagulasi Flokulasi Alum Bak Sirkulasi Sedimentasi Kaporit Reservoir Desinfeksi Filtrasi Kapur Gambar VI. 1 Skema Pengolahan Air Minum

VI.8.1. Intake

Intake adalah bangunan yang digunakan untuk mengambil air dari

sumbernya untuk keperluan pengolahan dan suplai. Intake dibuat pada lokasi yang mudah dijangkau dengan kuantitas air yang stabil dan didesain berdasarkan kapasitas harian maksimum (Qm), pada akhir periode

Kriteria yang harus dipenuhi dalam pembuatan intake adalah:

1. Tertutup untuk mencegah masuknya sinar matahari yang memungkinkan tumbuhan atau mikroorganisme hidup

2. Tanah di lokasi intake harus stabil

3. Intake dekat permukaan air untuk mencegah masuknya

suspended solid dan inlet jauh di atas intake

4. Intake harus kedap air sehingga tidak terjadi kebocoran 5. Intake harus didesain untuk menghadapi keadaan darurat Macam-macam intake:

Direct Intake

Intake jenis ini mungkin dibangun jika sumber air memiliki kedalaman

yang besar seperti sungai dan danau, dan apabila tanggul tahan terhadap erosi dan sedimentasi.

Canal Intake

Ketika air diambil dari kanal, ruangan yang terbuat dari batu dengan lubang dibangun di pinggiran kanal. Lubang tersebut dilengkapi dengan saringan kasar. Dari ruangan batu, air diambil menggunakan pipa yang memiliki bell mouth, yang dilapisi dengan tutup hemispherical yang berlubang-lubang. Luas daerah lubang yang terdapat pada penutup adalah satupertiga dari area hemisphere.

Karena pembangunan intake di kanal, lebar kanal menjadi berkurang dan mengakibatkan meningkatnya kecepatan aliran. Hal ini dapat menyebabkan penggerusan tanah, oleh karena itu di bagian hulu dan hilir intake harus dilapisi.

Reservoir Intake Intake Bendungan

Digunakan untuk menaikkan ketinggian muka air sungai sehingga tinggi muka air yang direncanakan memungkinkan konstannya debit pengambilan air. Intake bendungan dapat digunakan untuk pengambilan air dalam jumlah besar dan dapat mengatasi fluktuasi muka air.

Pada perencanaan ini digunakan Intake Gate dengan pertimbangan: Biaya konstruksi murah

Pemeliharaan mudah

Debit pengambilan dapat diatur karena dilengkapi dengan pintu air

Intake Gate memerlukan beberapa fasilitas penunjang sehingga intake

terdiri dari beberapa bagian yaitu:

Bar Screen, untuk menyaring benda-benda kasar seperti sampah, kayu dan plastik

Saluran intake, sebagai perletakan intake Pintu air, untuk mengatur debit pengambilan air

Dengan kondisi kapasitas air baku yang sangat fluktuatif, untuk mengantisipasi agar tinggi muka air baku selalu memenuhi kebutuhan pengolahan, maka direncanakan akan dibangun pintu air pada saluran sumber air baku di dekat tempat pengambilan air (disamping pintu air sebagai fasilitas intake). Dengan demikian tinggi muka air pada saluran dapat diatur sesuai kebutuhan.

VI.8.1.1. Bar Screen

Bar screen berfungsi sebagai penahan benda-benda yang berukuran besar

seperti sampah, kayu, dan plastik. Secara berkala bar screen memerlukan pembersihan karena benda-benda kasar menyebabkan peningkatan kehilangan tekan. Proses pembersihan dapat dilakukan secara manual atau otomatis tergantung beban yang ada. Bila beban sedikit maka pembersihan dapat dilakukan secara manual dan sebaliknya.

Kriteria desain untuk bar screen adalah: Lebar batang, w = 0,8 – 1 inchi Jarak antar batang, b = 1 – 2 inchi Kemiringan batang, θ = 30° - 60°

Kecepatan aliran sebelum melalui batang, v = 0,3 – 0,75 m/s Head loss maksimum, hL = 6 inchi

VI.8.1.2. Saluran Intake

Saluran intake berfungsi sebagai saluran yang akan mengambil air baku dari sumber air. Dalam merencanakan jenis intake ini maka harus diperhatikan karakteristik air seperti tinggi air minimum dan maksimum, materi tersuspensi dan terapung. Kecepatan merupakan parameter penting agar tidak terjadi pengendapan.

Menurut Al-Layla (1980), kriteria desain untuk saluran intake adalah: Kecepatan air di saluran diantara 0,6-1,5 m/s untuk mencegah

sedimentasi

Kecepatan air pada saat tinggi muka air minimum harus lebih besar dari 0,6 m/s dan pada saat tinggi muka air maksimum harus lebih kecil dari 1,5 m/s.

VI.8.1.3. Pintu Air

Pintu air diperlukan untuk menjaga aliran tetap stabil meskipun sumber air berfluktuasi terutama pada saat pengaliran berlebih. Pintu air juga diperlukan untuk membuka atau menutup saluran ketika akan dilakukan pembersihan saluran.

VI.8.1.4. Bak Pengumpul

Bak pengumpul berfungsi untuk mengumpulkan air yang telah diambil oleh intake sebelum masuk ke dalam instalasi pengolahan. Dengan bak pengumpul maka aliran dapat diseragamkan dari debit pengambilan air baku yang berfluktuasi. Pada perencanaan ini bak pengumpul dilengkapi dengan sistem pemompaan yang akan memberikan head yang cukup agar air dapat dialirkan ke lokasi instalasi pengolahan yang memiliki elevasi yang lebih besar daripada elevasi lokasi intake.

Kriteria desain bak pengumpul adalah:

Jumlah bak minimal 2 buah (untuk kemudahan perawatan dan pemeliharaan)

Dasar bak minimal 1 m di bawah dasar sungai atau 1,52 m di bawah tinggi muka air minimum

Ketinggian foot valve dari dasar bak tidak kurang dari 0,6 m

Konstruksi harus kuat, disarankan menggunakan beton. Ketebalan dinding minimal 20 cm

Kuat terhadap pengaruh uplift pressure

VI.8.1.5. Sistem Transmisi

Sistem transmisi menghubungkan antara intake dengan instalasi pengolahan air minum. Transmisi tergantung pada topografi (perubahan elevasi) sehingga mungkin saja diperlukan pompa.

Pada perencanaan ini sistem transmisi terbagi menjadi dua bagian yaitu: Pipa Transmisi

Pompa Transmisi

VI.8.1.5.1. Pipa Transmisi

Pipa transmisi digunakan untuk menyalurkan air dari lokasi intake ke instalasi pengolahan. Dalam menentukan jenis pipa yang digunakan dalam sistem transmisi maka perlu dipertimbangkan beberapa hal yaitu:

Durabilitas dan kondisi air yang dihantarkan Ketahanan terhadap erosi dan korosi

Harga pipa dan biaya pemasangan

Jenis sambungan yang diperlukan, kekuatannya dan kemudahan konstruksi

Kondisi lokal (mudah didapat, bahan lokal, dan biaya perawatan) Pipa transmisi pada perencanaan ini menggunakan pipa DCIP dengan pertimbangan tahan terhadap korosi dan mudah didapat. Besarnya debit air yang dialirkan melalui pipa transmisi didasarkan kepada kebutuhan hari maksimum.

VI.8.1.5.2. Pompa Transmisi

Pompa digunakan untuk menyediakan head yang cukup untuk mengalirkan air dari satu tempat yang memiliki head lebih rendah daripada tempat yang lain. Klasifikasi pompa yang ada di pasaran adalah:

Reciprocating Pump Fland Pump

Centrifugal Pump Air Lift Pump

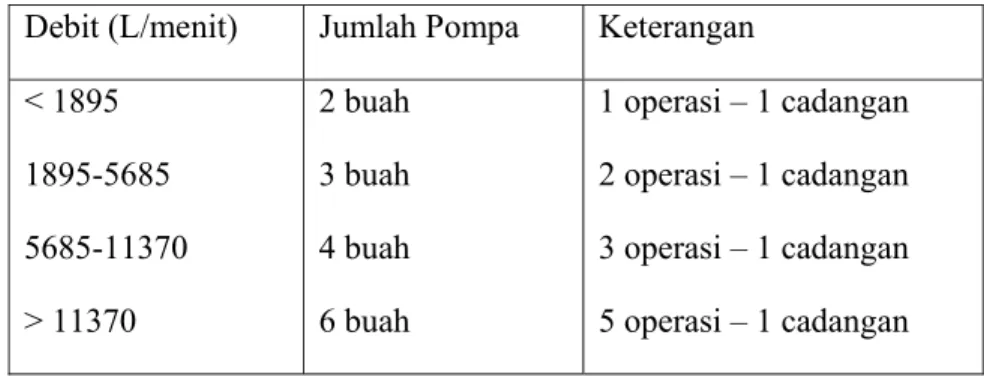

Jumlah pompa yang digunakan tergantung kepada besarnya aliran yang diperlukan dan kapasitas pompa ditentukan oleh head yang diperlukan. Kriteria dalam menentukan jumlah pompa diberikan oleh tabel VI.11.

Tabel VI. 11 Kriteria Jumlah Pompa yang Digunakan

Debit (L/menit) Jumlah Pompa Keterangan < 1895 1895-5685 5685-11370 > 11370 2 buah 3 buah 4 buah 6 buah 1 operasi – 1 cadangan 2 operasi – 1 cadangan 3 operasi – 1 cadangan 5 operasi – 1 cadangan Sumber : Al-Layla, 1980

Pada proses pengambilan air oleh pompa digunakan pipa suction. Kriteria desain untuk pipa suction adalah:

Kecepatan melalui pipa 1-1,5 m/s

Perbedaan tinggi muka air minimum dengan pusat pompa maksimal 3,7 m

Jika ketinggian pompa lebih besar dari tinggi muka air minimum, jaraknya harus kurang dari 4 m

Pompa di bawah tinggi muka air minimum lebih diutamakan karena lebih ekonomis.

VI.8.2. Bak Penenang

Bak penenang digunakan untuk mengumpulkan air baku yang dipompa dari bak pengumpul intake. Bak penenang berfungsi juga sebagai stabilisasi aliran sebelum memasuki unit prasedimentasi. Bak ini terletak di lokasi instalasi pengolahan air minum.

Pada umumnya bak penenang dilengkapi oleh alat ukur debit sebagai kontrol aliran. Alat ukur yang dipakai adalah notch. Debit melalui v-notch dengan sudut takikan 90° dapat diukur dengan menggunakan rumus berikut :

Q = 2,54H2,5 Dengan, Q = debit aliran (ft3/s)

H = tinggi muka air di atas v-notch (ft)

VI.8.3. Prasedimentasi

Unit prasedimentasi digunakan sebagai unit pengolahan yang akan mengendapkan partikel diskrit yaitu partikel yang dapat mengendap sendiri dibawah pengaruh gaya gravitasi tanpa menggunakan bahan kimia. Hal-hal penting dalam menggunakan prasedimentasi sebagai proses pengolahan adalah :

Lokasi diusahakan berdekatan dengan intake sehingga mengurangi penyumbatan pada pipa transmisi

Bak berbentuk rektangular

Kondisi aliran harus seragam untuk meningkatkan efisiensi pengolahan Inlet dan outlet harus dilengkapi oleh gate atau valve

Tingkat penyisihan partikel yang dapat diberikan oleh unit prasedimentasi dapat diketahui dengan menggunakan persamaan berikut :

P = (100 – P0) + ∫ v ∂ P

v 1

s 0

dengan, P = persen penyisihan

v0 = kecepatan pengendapan rencana (m/s)

vs = kecepatan pengendapan partikel (m/s)

Persamaan di atas berlaku bila kondisi bak ideal, namun pada penerapannya diperlukan faktor koreksi untuk menentukan v0.

Unit prasedimentasi terdiri dari beberapa bagian yaitu : Zone inlet

Zone pengendapan Zone outlet Zone lumpur

VI.8.4. Koagulasi

Koagulasi ditujukan untuk mengolah air yang mengandung koloid atau partikel yang sulit mengendap. Secara umum koagulasi adalah proses dimana ion-ion dengan muatan yang berlawanan dengan muatan koloid, dimasukkan ke dalam air sehingga meniadakan kestabilan koloid. Jadi, koagulasi adalah proses pembentukan koloid yang stabil menjadi koloid yang tidak stabil dan membentuk flok-flok dari gabungan koloid yang berbeda muatan. Secara garis besar pembentukan flok terbagi dalam empat tahap yaitu:

1. Tahap destabilisasi partikel koloid 2. Tahap pembentukan mikroflok 3. Tahap penggabungan mikroflok 4. Tahap pembentukan makroflok

Tahap 1 dan 2 terjadi pada proses koagulasi sedangkan tahap 3 dan 4 terjadi pada proses flokulasi.

Bagian integral dari proses koagulasi adalah pencampuran cepat (flash

mixing). Tujuan pencampuran cepat adalah untuk mencampur dan

mendistribusikan bahan kimia ke seluruh bagian air baku secara merata. Pengadukan dan pencampuran cepat dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

1. Hidrolis atau gravitasi dengan menggunakan terjunan, parshall

flume, venturi meter atau ambang.

2. Mekanis, dengan pengaduk yang digerakkan oleh motor mekanis. 3. Pneumatis, dengan menginjeksikan udara ke dalam air.

Perbandingan berbagai tipe mixing dapat dilihat pada tabel VI.12.

Tabel VI. 12 Perbandingan Berbagai Tipe Mixing

Tipe Mixing Keuntungan Kerugian

Lompatan Hidrolik - Tidak diperlukan tenaga luar - Dapat dibangun dengan bahan

lokal yang tersedia

- Waktu tinggal sangat kecil - Sedikit pemeliharaan - Kehilangan tekanan kecil

- Mudah akses untuk pemeliharaan

- Mudah dibuat

- Tidak dapat diatur untuk variasi debit yang besar - Dipengaruhi oleh kondisi

debit di hulu

- Dapat menyebabkan penggerusan pada lokasi lompatan

Parshall Flume - Waktu tinggal sangat kecil

- Sedikit pemeliharaan - Kehilangan tekanan kecil

- Mudah akses untuk pemeliharaan

- Dapat digunakan sebagai alat ukur debit

- Dapat digunakan untuk debit yang besar

- Sama dengan pada lompatan hidrolik

- Konstruksi tidak semudah lompatan hidrolik

Weir Mixer - Konstruksi lebih sederhana

- Dapat digunakan untuk debit yang besar

- Dapat digunakan sebagai alat ukur debit

- Kehilangan tekanan lebih besar daripada lompatan hidrolik

- Adanya endapan di belakang weir memerlukan pembersihan

- Dapat menyebabkan penggerusan pada lokasi lompatan

Mekanis - Tidak terpengaruh variasi debit - Gradien kecepatan kecil - Kehilangan tekanan kecil

- Lebih banyak aliran pendek

- Memerlukan external power

Kriteria desain yang paling luas digunakan untuk menyatakan tingkat pengadukan berdasarkan Camp and Stein (1942), adalah persamaan:

2 1 μV P G ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ =

Dimana, G = gradien kecepatan rata-rata (s-1) P = daya yang dibutuhkan (Nm/s) μ = kekentalan dinamis (N.s/m2)

V = volume (m3)

Pada perencanaan ini digunakan koagulasi secara hidrolis dengan menggunakan terjunan seperti pada gambar VI.2 dengan pertimbangan:

Konstruksi mudah dan murah Pengoperasian mudah

Biaya operasi murah karena tidak memerlukan energi tambahan

Gambar VI. 2 Skema Terjunan

Koagulan yang dapat digunakan antara lain:

1. Alumunium Sulfat (Al2(SO4)3), atau dikenal dengan nama tawas,

merupakan koagulan yang sering digunakan karena harganya murah dan mudah diperoleh. pH optimum untuk proses koagulasi dengan tawas adalah sekitar 6,5-7,5. Bila pH air yang akan dikoagulasi lebih kecil dari 6,5 atau lebih besar dari 7,5, perlu dilakukan penaikkan atau penurunan pH terlebih dahulu, misalnya dengan penambahan kapur.

H h

Y1

Y2

2. Senyawa besi, seperti FeCl3 dan FeSO4. FeCl3 dapat digunakan untuk

air yang mengandung hidrogen sulfida. 3. PAC (Poli Alumunium Chloride)

Dengan pembubuhan koagulan, maka stabilitas larutan koloidal yang mengandung partikel-partikel kecil dan koloid akan terganggu karena molekul-molekul koagulan dapat menempel pada permukaan koloid dan mengubah muatan elektrisnya. Misalnya molekul Al pada alum yang bermuatan positif, akan menetralkan muatan koloid yang biasanya bermuatan negatif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses koagulasi: 1. Kualitas air

2. Jumlah dan karakteristik partikel koloid 3. pH

4. Pengadukan cepat, waktu pengadukan, dan kecepatan paddles 5. Temperatur

6. Alkalinitas

7. Karakteristik dari ion-ion di dalam air

Untuk instalasi pengolahan air minum di wilayah perencanaan ini dipilih alum (Al2(SO4)3), dengan alasan:

Alum dapat bekerja optimal pada pH 5,0 sampai dengan 7,5 (Peavy&Rowe,1985) sehingga cocok digunakan untuk mengolah air baku dari Saluran Induk Bugis yang mempunyai pH 7,47 (pemeriksaan di lapangan).

Alum mudah didapat dan umum digunakan di Indonesia. Tersedia di pasaran dalam bentuk padatan dan cairan.

Air baku yang akan digunakan memiliki alkalinitas alami yang cukup sehingga penggunaan alum tidak akan menurunkan pH secara berlebihan.

Flok alum mendukung terbentuknya selimut flok sehingga meningkatkan efisiensi pengolahan secara keseluruhan.

VI.8.5. Flokulasi

Flokulasi berfungsi mempercepat tumbukan antara partikel koloid yang sudah terdestabilisasi supaya bergabung membentuk mikroflok ataupun makroflok yang secara teknis dapat diendapkan.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam desain unit flokulasi antara lain:

Kualitas air baku dan karakteristik flokulasi Kualitas tujuan dari proses pengolahan Headloss tersedia dan variasi debit instalasi Kondisi lokal

Aspek biaya

Berbeda dengan proses koagulasi dimana faktor kecepatan tidak menjadi kendala, pada flokulator terdapat batas maksimum kecepatan untuk mencegah pecahnya flok akibat tekanan yang berlebihan.

Tenaga yang dibutuhkan untuk pengadukan secara lambat dari air selama flokulasi dapat diberikan secara mekanis maupun hidrolis. Tingkat keselesaian dari proses flokulasi bergantung pada kemudahan dan kecepatan mikroflok kecil bersatu menjadi flok yang lebih besar dan jumlah total terjadinya tumbukan partikel selama flokulasi.

Untuk instalasi pengolahan air minum di wilayah perencanaan ini dipilih flokulasi hidrolis dengan sistem helikoidal. Pada flokulasi jenis ini, optimalisasi dapat diatur melalui dimensi bukaan antar kompartemen yang akan merubah headloss antar kompartemen. Dengan demikian, unit ini lebih fleksibel dalam mengantisipasi perubahan kualitas air baku. Aliran helikoidal sudah terbukti sangat efektif dalam membentuk flok yang besar, berat dan mudah diendapkan (Pudjastanto, 1995).

Tabel VI. 13 Perbandingan antara Flokulator Hidrolis dan Mekanis Flokulasi Mekanis Parameter Hidrolis Sumbu horizontal

dengan paddle Sumbu vertikal dengan blades Keandalan proses Reliability Fleksibilitas Biaya Konstruksi Pemeliharaan Kondisi pengaliran Keuntungan Kerugian Baik – memuaskan Baik Sedang - Kurang Relatif rendah Mudah Relatif murah Mendekati aliran plug • Sederhana & murah • Operation & Maintenance murah • Tidak ada alat yang bergerak • Energi pengadukan merupakan fungsi dari debit • Memerlukan tinggi tekan 0,3-0,6 m Baik – memuaskan Cukup – baik Baik Sedang – tinggi Sedang Sedang

Dapat terjadi aliran singkat • Terbentuk flok yang sangat baik • Pengadukan efektif dengan turbulensi yang baik • Tidak terjadi kehilangan tekan • Memerlukan proses instalasi yang rumit • Energi input terbatas • Memerlukan pemeliharaan intensif Cukup – baik Baik Baik Sedang – tinggi Mudah – sedang Mudah – sedang Dapat terjadi aliran singkat • Energi pengadukan yang terjadi sangat baik • Pemeliharaan lebih mudah • Tidak terjadi kehilangan tekan • Membutuhkan banyak unit • Tegangan tinggi pada blades • Turbulensi yang terjadi relatif kecil

VI.8.6. Sedimentasi

Sedimentasi adalah unit pengolahan yang digunakan untuk menyisihkan flok-flok yang terbentuk pada proses flokulasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang bak sedimentasi adalah:

1. Zona inlet; didesain untuk dapat membagi aliran merata ke seluruh bagian bak

2. Zona pengendapan; memungkinkan partikel-partikel mengendap dengan bebas dan baik

3. Zona lumpur; tempat akumulasi zat padat atau kotoran hasil pengendapan

4. Zona outlet; untuk mengumpulkan supernatan dari seluruh bagian-bagian bak

Proses sedimentasi dari suatu partikel yang berada di dalam air dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

Ukuran partikel Bentuk partikel

Berat jenis / kerapatan partikel Viskositas cairan

Konsentrasi partikel dalam suspensi Sifat-sifat partikel dalam suspensi

Hal-hal yang harus diperhatikan untuk mengetahui komposisi dan konstruksi bak sedimentasi yaitu:

1. Bak dibuat sebanyak dua atau lebih

2. Perlu ada pertimbangan hidrolik untuk mengalirkan air ke dalam bak dengan kuantitas dan jalur yang sama

3. Setiap bak harus mempunyai konstruksi yang sanggup beroperasi sendiri

4. Setiap bak sebaiknya berbentuk rektangular dan lebarnya (3-8) kali panjangnya

5. Tinggi yang dizinkan antara permukaan air maksimum dengan permukaan bak adalah 30 cm

6. Dasar kolam harus dibuat berdasarkan arah pipa drainase untuk memudahkan penyaluran lumpur

Untuk memperbaiki kinerja dari bak sedimentasi dapat digunakan tube

settler ataupun plate settler. Tube settler tersedia dalam 2 konfigurasi

dasar, yaitu horizontal tubes dan steeply inclined. Horizontal tubes dioperasikan dalam sambungan dengan unit filtrasi yang mengikuti unit sedimentasi. Tube-tube tersebut akan terisi zat padat dan dibersihkan dengan backwash dari filter. Horizontal tubes settlers digunakan pada instalasi dengan kapasitas kecil (3,785 m3/hari). Steeply inclined tube

settlers membersihkan lumpur secara kontinu melalui pola aliran yang

dibuat. Karena kedalaman yang dangkal dari steeply inclined tube settlers dan pembersihan lumpur yang kontinu, ukuran instalasi menjadi tidak terbatas.

Pada pengolahan air minum di wilayah perencanaan ini digunakan bak sedimentasi berbentuk persegi panjang yang dilengkapi dengan plate

settler. Pemakaian plate settler bertujuan untuk meningkatkan overflow rate dan memudahkan endapan mengendap menuju dasar bak. Pada

umumnya dengan pemakaian plate settler, overflow rate dapat ditingkatkan 3-6 kali (Huisman, 1974).

VI.8.7. Filtrasi

Filtrasi adalah suatu proses pemisahan solid dari cairan dimana cairan (air) dilewatkan melalui suatu media yang berongga atau materi berongga

A B C α h w D

lainnya untuk menyisihkan sebanyak mungkin materi tersuspensi. Filtrasi digunakan di pengolahan air untuk menyaring air yang telah dikoagulasi dan mengendap untuk menghasilkan air minum dengan kualitas yang baik. Menurut tipe media yang digunakan, filter dapat diklasifikasikan sbb :

1. Filter dengan media tunggal 2. Filter dengan media ganda 3. Filter dengan multi media

Menurut laju filtrasinya, filter dibedakan menjadi 2, yaitu slow sand filter dan rapid sand filter.

VI.8.9.1. Slow Sand Filter

Pada slow sand filter medium pasir yang digunakan umumnya hanya disyaratkan bebas lumpur dan organik. Urutan diameter butir pasir dari atas ke bawah tidak teratur (tidak terstratifikasi). Proses penyaringan yang lambat dalam slow sand filter memungkinkan kontak yang cukup lama antara air dengan media filter sehingga proses biologis terjadi, terutama pada permukaan media yang berada di atas. Biomassa yang terbentuk pada medium filter bersama suspended partikel disebut sebagai ”Scmutz decke” yang bersifat aktif dalam proses penyisihan senyawa organik dan anorganik terlarut lainnya.

VI.8.9.2. Rapid Sand Filter

Mekanisme penyaringan pada rapid sand filter sama dengan mekanisme pada slow sand filter. Perbedaannya adalah pada beban pengolahan dan penggunaan media filter. Beban pengolahan pada RSF jauh lebih tinggi daripada SSF. RSF memanfaatkan hampir seluruh media sebagai media filter (in-depth filter) sedangkan SSF hanya pada lapisan teratas saja. Selain itu, RSF hanya efektif untuk menyaring suspensi kasar dalam bentuk flok halus yang lolos dari sedimentasi sedangkan SSF dapat meyaring suspensi halus (bukan koloid) dan mempunyai lapisan biomassa yang aktif.

Perbandingan slow sand filter dan rapid sand filter dapat dilihat pada tabel VI.14.

Menurut kontrol terhadap laju filtrasinya, filtrasi dibagi menjadi Constant

Rate Filter dan Declining Rate Filter.

Tabel VI. 14 Perbandingan Slow Sand Filter dengan Rapid Sand Filter Karakteristik Slow Sand Filter Rapid Sand Filter Laju filtrasi Ukuran saringan Kedalaman media Ukuran pasir Waktu pengoperasian Penyisihan partikel

Jenis pre treatment

Metode pencucian

Jumlah air yang digunakan saat pencucian Biaya : • Konstruksi • Operasi • Depresiasi 1 – 8 m³/m²/hari Besar, 200 m² Kerikil = 0,3 m Pasir = 1-1,5 m Effective size = 0,15-0,3 mm Uniformity coefficient = 2-3 20-120 hari

Superficial (hanya lapisan atas saja)

Pada umumnya aerasi, tapi koagulasi dan sedimentasi juga dapat digunakan

1. Mencuci lapisan atas pasir dengan dikeluarkan terlebih dahulu

2. Lapisan pasir teratas dicuci dengan travelling washer 0,2-0,6 % dari jumlah air yang disaring Tinggi Rendah Rendah 100 – 475 m³/m²/hari Kecil, 40-400 m² Kerikil = 0,5 m Pasir = 0,7 m Effective size > 0,45 mm Uniformity coefficient < 1,5 12-72 jam

Pada seluruh lapisan

Koagulasi, flokulasi dan sedimentasi

Pencucian dengan aliran ke atas ( up flow backwash )

1-4 % dari jumlah air yang disaring

Rendah Tinggi Tinggi Sumber : Droste, 1997

Dalam proses filtrasi oleh granular filter terdapat beberapa mekanisme yang terjadi, yaitu:

Mechanical Straining

Mekanisme mechanical straining terjadi akibat partikel atau flok tertahan karena mempunyai ukuran yang lebih besar dari lubang pori, sehingga partikel tidak lolos.

Sedimentasi Adsorpsi

Sebagian partikel yang halus akan teradsorpsi oleh permukaan media filter karena ada tumbukan dan gaya tarik antar partikel.

Ketika mekanisme filtrasi tersebut terjadi secara simultan, secara kuantitatif umumnya mekanisme yang pertama lebih dominan.

Untuk meningkatkan efektivitas media, dalam arti meningkatkan volume atau kedalaman media, digunakan ”dual media” yang umumnya menggunakan media yang lebih ringan. Persyaratan dari penggunaan dual

media adalah kecepatan pengendapan dari medium yang paling besar harus

lebih kecil dari kecepatan pengendapan media yang lebih berat dengan diameter yang paling kecil. Persyaratan ini diperlukan supaya kedua media tersebut tidak tercampur setelah pencucian dengan teknik backwashing. Pada perencanaan pengolahan air minum ini digunakan unit filtrasi dengan jenis metode penyaringan Rapid Sand Filter (Saringan Pasir Cepat).

VI.8.8. Desinfeksi

Desinfeksi adalah proses destruksi mikroorganisme patogen dalam air dengan menggunakan bahan kimia atau ozon. Karakteristik desinfektan yang baik:

1. Efektif membunuh mikroorganisme patogen 2. Tidak beracun bagi manusia/hewan domestik 3. Tidak beracun bagi ikan dan spesies akuatik lainnya 4. Mudah dan aman disimpan, dipindahkan, dibuang 5. Rendah biaya

6. Analisis yang mudah dan terpercaya dalam air 7. Menyediakan perlindungan sisa dalam air minum

Ada banyak hal yang mempengaruhi proses desinfeksi, diantaranya adalah oksidan kimia, iradiasi, pengolahan termal dan pengolahan elektrokimia. Jenis-jenis desinfeksi:

1. Desinfeksi kimiawi, berupa oksidator seperti chlorine, ozon dan kaporit

2. Desinfeksi fisik, misalnya sinar ultraviolet

VI.8.10.1. Desinfeksi kimiawi

Desinfektan yang paling sering digunakan adalah kaporit (Ca(OCl)2)dan

gas chlor (Cl2). Pada proses desinfeksi menggunkan kaporit, terjadi reaksi

sebagai berikut

Ca(OCl)2 Ca2+ + OCl-

H+ + OCl- HOCl-

Sebagai suatu proses kimia yang menyangkut reaksi antara biomassa mikroorganisme perlu dipenuhi 2 syarat:

Dosis yang cukup

Waktu kontak yang cukup, minimum 30 menit

Selain itu diperlukan proses pencampuran yang sempurna agar desinfektan benar-benar tercampur.

Desinfeksi menggunkan ozon lazim digunakan untuk desinfeksi hasil pengolahan waste water treatment.

VI.8.10.2. Desinfeksi Fisik

Desinfeksi menggunkan ultraviolet lebih aman daripada menggunakan klor yang beresiko membentuk trihalometan yang bersifat karsinogenik, tetapi jika digunakan ultraviolet sebagai desinfektan maka instalasi

distribusi harus benar-benar aman dan menjamin tidak akan ada kontaminasi setelah desinfeksi. Apabila kontaminan masuk setelah air didesinfeksi, maka kontaminan tersebut akan tetap berada dalam air dan sampai ke tangan konsumen. Selain itu, biaya yang diperlukan juga lebih besar dibandingkan dengan desinfeksi menggunakan kaporit.

Umumnya desinfeksi dilakukan sesaat sebelum air didistribusikan kepada konsumen.

Pada instalasi pengolahan air minum ini digunakan kaporit (Ca(OCl)2)

sebagai desinfektan.

VI.8.9. Pembubuhan Kapur

Pembubuhan kapur berfungsi untuk menghasilkan air yang tidak agresif. Dalam melakukan pembubuhan kapur hal yang terpenting adalah dosis kapur dan kondisi jenuh kapur. Larutan kapur berada pada kondisi jenuh bila memiliki konsentrasi sebesar 1100 mg/L.

Untuk melakukan pembubuhan kapur diperlukan beberapa unit yaitu pelarut kapur dan penjenuh kapur (lime saturator).

VI.8.10. Menara Reservoir

Menara reservoir dibuat untuk menampung air yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan air di instalasi pengolahan air minum. Kebutuhan air di instalasi meliputi:

• Kebutuhan air untuk pencucian filtrasi • Kebutuhan air untuk pelarutan bahan kimia • Kebutuhan air untuk kantor

VI.8.11. Reservoir

Jenis-jenis reservoir berdasarkan perletakannya: 1. Reservoir bawah tanah (Ground Reservoir)

Ground reservoir dibangun di bawah tanah atau sejajar dengan

mencukupi untuk distribusi air minum. Jika kapasitas air yang didistribusikan tinggi, maka diperlukan ground reservoir lebih dari satu.

2. Menara Reservoir (Elevated Reservoir)

Reservoir ini digunakan bila head yang tersedia dengan menggunakan ground reservoir tidak mencukupi kebutuhan untuk distribusi. Dengan

menggunakan elevated reservoir maka air dapat didistribusikan secara gravitasi. Tinggi menara tergantung kepada head yang dibutuhkan.

3. Stand Pipe

Reservoir jenis ini hampir sama dengan elevated reservoir, dipakai

sebagai alternatif terakhir bila ground reservoir tidak dapat diterapkan karena daerah pelayanan datar.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam merancang reservoir adalah: 1. Volume reservoir

Volume ditentukan berdasarkan tingkat pelayanan dengan memperhatikan fluktuasi pemakaian dalam satu hari di satu kota yang akan dilayani.

2. Tinggi elevasi energi

Elevasi energi reservoir harus bisa melayani seluruh jaringan distribusi. Elevasi energi akan menentukan sistem pengaliran dari reservoir menuju jaringan distribusi. Bila elevasi energi pada reservoir lebih tinggi dari sistem distribusi maka pengaliran dapat dilakukan secara gravitasi. Untuk kondisi sebaliknya, bila elevasi energi reservoir lebih rendah dari jaringan distribusi maka pengaliran dapat dilakukan dengan menggunakan pompa.

3. Letak reservoir

Reservoir diusahakan terletak di dekat dengan daerah distribusi. Bila

topografi daerah distribusi rata maka reservoir dapat diletakkan di tengah-tengah daerah distribusi. Bila topografi naik turun maka

reservoir diusahakan diletakkan pada daerah tinggi sehingga dapat

mengurangi pemakaian pompa dan menghemat biaya. 4. Pemakaian pompa

Jumlah pompa dan waktu pemakaian pompa harus bisa mencukupi kebutuhan pengaliran air.

5. Konstruksi reservoir

Adapun beberapa bagian dari konstruksi reservoir, antara lain : 1. Ambang Bebas dan Dasar Bak

- Ambang bebas minimum 30 cm di atas muka air tertinggi - Dasar bak minimum 15 cm dari muka air terendah

- Kemiringan dasar bak adalah 1/1000 – 1/500 ke arah pipa penguras 2. Inlet dan Outlet

- Posisi dan jumlah pipa inlet ditentukan berdasarkan pertimbangan bentuk dan struktur tanki sehingga tidak ada daerah aliran yang mati - Pipa outlet dilengkapi dengan saringan dan diletakkan minimum 10

cm di atas lantai atau pada muka air terendah

- Perlu memperhatikan penempatan pipa yang melalui dinding

reservoir, harus dapat dipastikan dinding kedap air dan diberi flexible-joint

- Pipa inlet dan outlet dilengkapi dengan gate valve

- Pipa peluap dan penguras memiliki diameter yang mampu mengalirkan debit air maksimum secara gravitasi dan saluran outlet harus terjaga dari kontaminasi luar.

3. Ventilasi dan Manhole

- Reservoir dilengkapi dengan ventilasi, manhole, dan alat ukur tinggi muka air

- Tinggi ventilasi ± 50 cm dari atap bagian dalam

- Ukuran manhole harus cukup untuk dimasuki petugas dan kedap air.

VI.8.12. Bak Sirkulasi

Air buangan dari pencucian filter akan disirkulasikan kembali ke unit prasedimentasi. Sebelum disirkulasikan, air tersebut ditampung terlebih dahulu ke dalam sebuah bak yang memiliki kapasitas untuk satu kali pencucian. Dari unit filtrasi, air pencuci dialirkan ke bak dengan

menggunakan pipa dan dilanjutkan dengan saluran pembuangan. Proses sirkulasi dilakukan dengan menggunakan pompa dan pipa penghantar.

VI.8.13. Pengolahan Lumpur

Lumpur buangan sebuah Instalasi Pengolahan Air Minum terdiri dari 2 jenis, yaitu air cucian filter dan lumpur sedimentasi. Karakteristik kedua jenis lumpur tersebut sangat berbeda. Air cucian filter dapat langsung dibuang ke badan air, atau diolah dengan berbagai cara yaitu:

1. Didaur ulang ke awal proses pengolahan 2. Diolah dengan paket pengolahan konvensional 3. Diendapkan dalam kolam besar

Proses pengolahan lumpur dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu: 1. Gravitasi, seperti sludge drying bed

2. Mekanik, seperti filter press, belt press, vacuum filter

Penggunaan kedua jenis pengolahan ini biasanya dipilih berdasarkan ketersediaan lahan, karakteristik lumpur dan hasil akhir pengolahan yang diinginkan. Pada proses dengan gravitasi dibutuhkan lahan yang luas dan kandungan solid dalam lumpur hanya mampu mencapai 50%. Jenis pengolahan ini sangat baik untuk daerah dengan iklim panas dan penguapan melebihi curah hujan.

Pada instalasi pengolahan air minum di wilayah perencanaan digunakan pengolahan lumpur dengan cara gravitasi, yaitu menggunakan sludge