RANCANGAN PENDIRIAN PABRIK ALKOHOL DENGAN

KAPASITAS PRODUKSI 2,2 JUTA TON/TAHUN

Oleh :

KELOMPOK IV

BINTANG AYU K. 21030112120019

FANNY CHOIRUDIN 21030112140181

NADIA HAPSARI R. 21030112130097

MOCHAMMAD ARIEF A. 21030112130101

ARIANA AISA 21030112130102

RIRIANA AYU L. 21030112140180

JURUSAN TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan iman dan kemudahan dalam segala urusan sehingga dapat terselesaikannya tugas ini.

Penyusunan makalah dengan judul “Rancangan Pendirian Pabrik Alkohol

dengan Kapasitas Produksi 2,2 juta ton/tahun” ini dimaksudkan guna

menyelesaikan tugas mata kuliah proses industri kimia. Makalah ini memberi gambaran utuh tentang perancangan pabrik alkohol. Beberapa aspek mendasar yang perlu diketahui oleh para produsen alkohol, pemerintah, dan ilmuwan tersaji dalam makalah ini. Makalah ini disusun tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan petunjuk pembimbing serta berbagai pihak yang dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan kebijaksanaan sehingga dapat terselesaikan penyusunan tugas ini. Maka pada kesempatan ini ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Kepada kedua orang tua kami yang telah memberikan doa, biaya, arahan, serta motivasi sampai penyelesaian karya tulis ini.

2. Ir. Slamet Priyanto, M.S., selaku Dosen Mata kuliah Proses Industri Kimia. 3. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu

persatu.

Tak ada gading yang tak retak, demikian juga dengan makalah ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu segala saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini bermanfaat bagi para produsen alkohol, pemerintah dan ilmuwan serta tugas ini menjadi awal kesuksesan penyusun dalam tahap selanjutnya.

Semarang, September 2013

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Target Kapasitas Penyediaan Bioetanol di Indonesia ... Tabel 2. Industri-industri Penghasil Bioetanol di Indonesia ... Tabel 3. Perkembangan Kebutuhan dan Suplai Etanol Indonesia (satuan

ton) ... Tabel 4.Sifat Fisika pada Ethanol ... Tabel 5. Suhu vs Konversi (Termodinamika) ... Tabel 6. Suhu vs nilai k vs Konversi (Kinetika) ...

3 3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perkembangan Konsumsi Etanol Dunia (Berg. 2003) ... Gambar 2. Rumus Struktur Alkohol Primer ...

2 7 Gambar 3. Rumus Struktur Alkohol Sekunder ... 8 Gambar 4. Rumus Struktur Alkohol Tersier ... 8 Gambar 5. Gugus fungsi hidroksil (OH) dalam sebuah molekul alkohol ... 8 Gambar 6. Model bola dan stik dari gugus fungsi hidroksil (OH)

dalam sebuah molekul alkohol ... Gambar 7. Batch Reactor ... Gambar 8. Simbol Batch Fermenter ... Gambar 9. Batch Fermenter dalam Industri ... Gambar 10. Tray Tower ... Gambar 11. Grafik Hubungan Suhu vs Konversi menurut Tinjauan

Termodinamika ... Gambar 12. Grafik Hubungan Suhu vs Konversi menurut Tinjauan

Kinetika ... Gambar 13. Grafik Hubungan Suhu vs Konversi menurut Tinjauan

Termodinamika dan Tinjauan Kinetika ... Gambar 14. Grafik Produksi Etanol di Indonesia ... Gambar 15. Grafik Target Produksi Etanol di Indonesia ...

8 19 20 20 21

24

26

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alkohol yang dikenal juga sebagai etanol telah digunakan manusia sejak zaman prasejarah sebagai bahan pemabuk dalam minuman beralkohol. Campuran dari (Bio)etanol yang mendekati kemurnian untuk pertama kali ditemukan oleh Kimiawan Muslim yang mengembangkan proses distilasi pada masa Kalifah Abbasid dengan peneliti yang terkenal waktu itu adalah Jabir ibnu Hayyan (Geber), Al-Kindi (Alkindus) dan al-Razi (Rhazes). (Bio)etanol absolute didapatkan pada tahun 1796 oleh Johann Tobias Lowitz, dengan menggunakan distilasi saringan arang. Antoine Lavoisier menggambarkan bahwa (Bio)etanol adalah senyawa yang terbentuk dari karbon, hydrogen dan oksigen. Pada tahun 1808 Nicolas-Théodore de Saussure dapat menentukan rumus kimia etanol. Lima puluh tahun kemudian (1858), Archibald Scott Couper menerbitkan rumus bangun etanol. Dengan demikian etanol adalah salah satu senyawa kimia yang pertama kali ditemukan rumus bangunnya.

Pada tahun 1840 etanol menjadi bahan bakar lampu di Amerika Serikat, pada tahun 1880-an Henry Ford membuat mobil quadry cycle dan sejak tahun 1908 mobil Ford model T telah dapat menggunakan (bio)etanol sebagai bahan bakarnya. Namun pada tahun 1920an bahan bakar dari petroleum yang harganya lebih murah telah menjadi dominan menyebabkan etanol kurang mendapatkan perhatian.

Saat ini, kebutuhan energi dunia masih didominasi oleh bahan bakar fosil yang berasal dari minyak bumi, batu bara dan gas alam. Ketergantungan dunia terhadap bahan bakar ini semakin besar. BP Statistical review of World

Energy melaporkan bahwa konsumsi energi dunia meningkat sebesar 4,3%

sepanjang tahun 2005. Jumlah tersebut merupakan peningkatan terbesar terhadap energi primer.

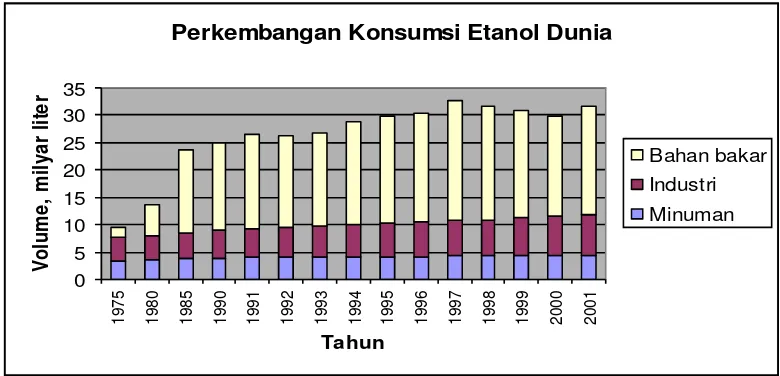

Perkembangan Konsumsi Etanol Dunia

(fosil). Penggunaan energi alternatif yang berbasis biomassa sangat strategis dikembangkan di Indonesia. Selain terbarukan dan ramah lingkungan, bahan baku energi ini mudah dijumpai di Indonesia.

Bioetanol sebagai salah satu sumber energi berbasis biomassa kini mendapat perhatian yang besar. Bioetanol dengan kadar diatas 99,5% ini dicampur dengan bensin yang selanjutnya disebut sebagai gasohol. Saat ini bioetanol paling banyak digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor (92%) sedangkan sisanya digunakan pada industri minuman, pelarut dan bahan kimia. Peningkatan harga minyak mentah dunia saat ini yang menembus batas psikologis USD103/barel pada awal tahun 2008 ini, kepedulian warga dunia terhadap lingkungan serta peningkatan permintaan bahan bakar menyebabkan kebutuhan terhadap bioetanol meningkat dengan sangat pesat.

Gambar 1. Perkembangan Konsumsi Etanol Dunia (Berg. 2003)

Pemanfaatan bioetanol di Indonesia memiliki potensi yang sangat baik. Sebagaimana diketahui bahwa bioetanol mempunyai nilai oktan yang lebih tinggi dibandingkan dengan premium. Bioetanol apabila dicampur dengan premium dapat meningkatkan nilai oktan, dimana nilai oktan untuk bioetanol 98% adalah sebesar 115, selain itu mengingat ethanol/bioetanol mengandung 30% oksigen, sehingga campuran ethanol/bioetanol dengan gasoline dapat masuk katagorikan high octane gasoline (HOG), dimana campuran sebanyak 15% bioetanol setara dengan pertamax (RON 92) dan campuran sebanyak 24% bioetanol setara dengan pertamax plus (RON 95).

Hal itu menunjukkan bahwa bioetanol dapat dimanfaatkan sebagai aditif pengganti MTBE untuk meningkatkan efisiensi pembakaran dan menghasilkan gas buang yang lebih bersih.

Tabel 1. Data Target Kapasitas Penyediaan Bioetanol di Indonesia Tahun Kebutuhan Konsumsi

Premium Target Produksi

2005-2010 5% 1,48 juta kL

2011-2015 10% 2,78 juta kL

2016-2025 20% 6,28 juta kL

(Pusdatin ESDM, 2005)

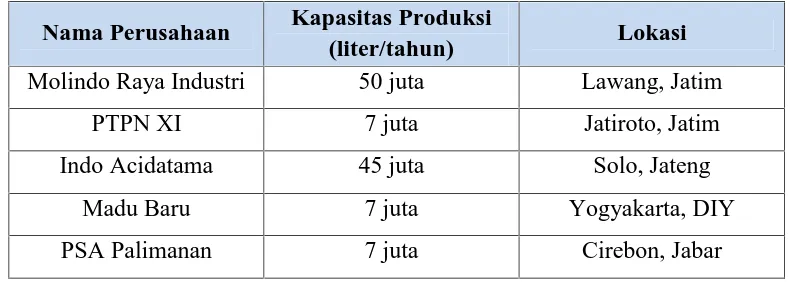

Berdasarkan tabel di atas, untuk target kapasitas penyediaan bioetanol di Indonesia semakin meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap bioetanol cukup besar. Di bawah ini akan ditampilkan industri –

indutri penghasil bioetanol yang ada di Indonesia.

Tabel 2. Industri-industri Penghasil Bioetanol di Indonesia Nama Perusahaan Kapasitas Produksi

(liter/tahun) Lokasi

Molindo Raya Industri 50 juta Lawang, Jatim

PTPN XI 7 juta Jatiroto, Jatim

Indo Acidatama 45 juta Solo, Jateng

Madu Baru 7 juta Yogyakarta, DIY

Japura Sarana Jaya 3,6 juta Cirebon, Jabar

Indo Lampung Distilery 50 juta Lampung

Permata Sakti 5 juta Medan, Sumut

Molasindo 3,6 juta Medan, Sumut

Basis Indah 5 juta Makassar, Sulsel

(Hendroko, 2007)

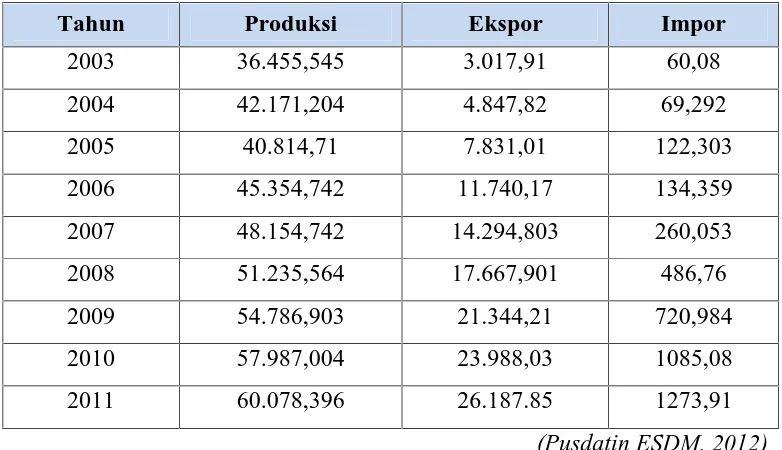

Tabel 3. Perkembangan Kebutuhan dan Suplai Etanol Indonesia (satuan ton)

Tahun Produksi Ekspor Impor

2003 36.455,545 3.017,91 60,08

2004 42.171,204 4.847,82 69,292

2005 40.814,71 7.831,01 122,303

2006 45.354,742 11.740,17 134,359

2007 48.154,742 14.294,803 260,053

2008 51.235,564 17.667,901 486,76

2009 54.786,903 21.344,21 720,984

2010 57.987,004 23.988,03 1085,08

2011 60.078,396 26.187.85 1273,91

(Pusdatin ESDM, 2012)

Berdasarkan data tabel 1, 2 dan 3, dapat diketahui kebutuhan bioetanol yang sangat besar bila dibandingkan dengan produksi bioetanol yang sudah ada di Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan maka didirikanlah pabrik bioetanol dengan kapasitas produksi 2,2 juta ton per tahun (perhitungan terlampir).

kombinasi antara asam encer dan enzim. Saat ini, penelitian tentang pengembangan proses produksi etanol dari jagung dalam skala industri tumbuh pesat.

Bioetanol diyakini akan menjadi sumber energi pengganti bahan bakar fosil (konvensional) di masa mendatang. Penggunaan jagung sebagai bahan baku bioetanol diharapkan tidak mempengaruhi proses produksi pangan, jika semua pihak bekerja sama dalam misi yang sama untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM dan menjamin ketahanan energi nasional. Oleh karena itu, perancangan pabrik pembuatan bioetanol dari jagung perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perkembangan potensi perkembangan industri ini di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Kebutuhan manusia akan tersedianya bahan bakar minyak semakin meningkat, namun cadangan minyak untuk saat ini tidak mampu menutupi kebutuhan masyarakat sepenuhnya. Oleh karena itu perlu adanya pengembangan sumber energi lain sebagai alternatif yang murah dan dapat diperbaharui guna mengurangi ketergantungan BBM. Salah satu energi alternatif untuk menunjang kebutuhan akan energi yaitu dengan mengkonversi biomasa menjadi bioetanol.

Potensi jagung Indonesia sangat besar dan memiliki multimanfaat. Selama ini jagung banyak dimanfaatkan untuk pakan ternak. Konversi jagung menjadi etanol melibatkan beberapa tahap meliputi tahap perlakuan awal (pretreatment) dan proses persiapan inokulum untuk proses fermentasi guna menghasilkan etanol. Proses hidrolisis dapat dilakukan menggunakan asam pekat, asam encer, konversi dengan enzim atau kombinasi antara asam encer dan enzim. Saat ini, penelitian tentang pengembangan proses produksi etanol dari jagung dalam skala industri tumbuh pesat.

perlu diketahui bagaimana karakteristik dari etanol. Etanol yang termasuk gugus alkohol ini memiliki rumus bangun dan rumus molekul. Selain itu, perlu diketahui juga sifat fisika dan sifat kimia dari alkohol, sehingga dapat mengetahui bagaimana kondisi operasi optimal pembuatan etanol dengan konversi maksimalnya. Lalu ada pula cara-cara untuk mendapatkan alkohol itu sendiri. Selain mengetahui apa saja karakteristik dari etanol, dapat pula diketahui apa saja manfaat lain dari etanol yang berdayaguna untuk masyarakat Indonesia.

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui karakteristik alkohol dan cara pembuatannya.

2. Untuk mengetahui kondisi operasi optimal pembuatan alkohol dan konversi maksimalnya.

3. Untuk mengetahui kegunaan alkohol dan peluang usahanya.

4. Untuk mengetahui kondisi operasi reaktor dan konversi maksimum dalam pembuatan etanol.

D. Manfaat

1. Mahasiswa mengetahui karakteristik alkohol dan cara pembuatannya. 2. Mahasiswa mampu merancang pabrik alkohol sesuai kondisi operasi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Rumus Molekul dan Rumus Bangun

Dalam bidang kimia, alkohol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus hidroksil(-OH) yang terikat pada atom karbon, yang ia sendiri terikat pada atom hidrogen dan atau atom karbon lainnya. Gugus fungsional alkohol adalah hidroksil yang terikat pada karbon hibridisasi sp3. Ada tiga jenis utama alkohol–‘primer’, ‘skunder’, dan

‘tersier’. Etanol dan metanol adalah alkohol primer. Alkohol skunder yang paling sederhana adalah propan-ol, dan alkohol tersier sederhana adalah 2-metilpropan-2-ol. Rumus kimia umum alkohol adalah CnH2n+1OH (Anonim, 2011).

Alkohol dapat dibagi berdasarkan dimana gugus –OH terikat pada atom karbon, yaitu (Anonim, 2011):

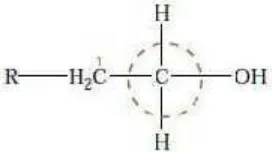

1. Alkohol primer

Alkohol primer (1°) adalah suatu alkohol dengan gugus hidroksil (–OH) terikat pada atom karbon primer. Atom karbon primer adalah atom karbon yang mengikat satu atom karbon lain. Alkohol primer mempunyai rumus umum RCH2OH dimana R, R', dan R" melambangkan gugus alkil.

Gambar 2. Rumus Struktur Alkohol Primer

2. Alkohol Sekunder

karbon yang mengikat dua atom karbon lain. Alkohol sekunder rumus umumnya RR'CHOH dimana R, R', dan R"melambangkan gugus alkil.

Gambar 3. Rumus Struktur Alkohol Sekunder

3. Alkohol tersier

Alkohol tersier (3°) adalah alkohol dengan gugus hidroksil (–OH) terikat pada atom karbon tersier. Atom karbon tersier adalah atom karbon yang mengikat tiga atom karbon lain. Alkohol tersier rumus umumnya RR'R"COH dimana R, R', dan R" melambangkan gugus alkil.

Gambar 4. Rumus Struktur Alkohol Tersier

Berikut merupakan struktur bangun dari alkohol.

Gambar 6. Model bola dan stik gugus fungsi hidroksil(OH)

sebuah molekul Gambar 5. Gugus fungsi

B. Sifat Fisika dan Sifat Kimia 1. Sifat Fisika

Tabel 4. Sifat Fisika pada Ethanol

Sifat Fisika Cara Ukur Alat Ukur

Sumber:1Wenny, 2012,2Isroi, 2009,3Linhofa, 2010,4Deswantika, 2013 5

Feryanto, 2007 2. Sifat Kimia

a. Kelarutan dalam Air : larut b. Volatilitas : 100%

c. Larut dalam : benzena, ether, aseton, kloroform, metanol, dan solven organik

Sumber : Perry, 1997

C. Reaksi Pembentukan dan Kondisi Operasi

Proses pembentukan etanol dari pati jagung berlangsung dalam tiga tahap yaitu proses hidrolisa pati jagung menjadi dekstrin, proses konversi dekstrin menjadi glukosa (sakarifikasi) keduanya merupakan reaksi enzimatis dan proses fermentasi glukosa menjadi etanol. Reaksi hidolisa dengan enzim bersifat endotermis (membutuhkan panas) dan ireversibel.

Reaksi yang terjadi pada proses hidrolisa pati dari jagung adalah :

[C6H10O5]n + nH2O [C6H10O5]n ...(1)

(pati) (air) (dekstrin)

Reaksi sakarifikasi jagung adalah sebagai berikut :

[C6H10O5]n C6H12O6 ...(2)

(dekstrin) (glukosa)

Reaksi fermentasi glukosa berlangsung pada kondisi anaerob. Sedangkan untuk pertumbuhan inokulum berlangsung pada kondisi aerobik. Reaksi berjalan di dalam fermentor dan bereaksi secara stokiometris dan untuk menjaga agar pH tetap konstan digunakan larutan buffer NH3. Inokulum ditambahkan 1% dari jumlah pati dan konversi reaksi glukosa sebesar 95%.

a-amylase 85oC, 1 atm

C6H12O6+ 2,28 O2 + 2,08 NH34 CH1,8N0,5O0,2+ 5,92 CO2+ 2 H2OΔ H=

-1931,931 kJ ...(3)

(glukosa) (oksigen) (amoniak) (sel ragi) (karbondioksida) (air)

(Dunn, 2002) Kondisi operasi : Temperatur inokulasi 300C, 1 atm

Reaksi anaerob proses fermentasi glukosa menjadi etanol :

C6H12O6 + 0,05692 NH30,2846 CH1,8N0,5O0,2+ 1,9161 CO2+ 0,1393 H2O

+ 1,8996 C2H5OH + 8,77 × 10-7C2H4O + 1,845 × 10-4C3H8O + 1,7973 × 10-4

C4H10O + 6,2847 × 10-4C5H12O Δ H=-72,4404 kJ /mol ...(4)

Kondisi operasi : Temperatur fermentasi 350C, 1 atm, waktu 48 jam, pH 4-5.

D. Manfaat

Alkohol memiliki berbagai manfaat, antara lain: 1. Digunakan dalam pembuatan minuman beralkohol

Seseorang dengan konsentrasi alkohol dalam darah rendah kurang dari 0.3% dapat mencerna alkohol, dengan efek keracunan yang rendah. Alkohol dihasilkan dari fermentasi gula alam dan tepung yang dihidrolisa. (Anonim, 2012)

2. Mengurangi resiko penyakit dan serangan jantung

Bila dikonsumsi dalam dosis rendah, alkohol dapat mengurangi tekanan darah. Sebaliknya, ketika dikonsumsi berlebihan, alkohol memiliki efek negatif pada tubuh. Alkohol membantu untuk membersihkan lemak dari arteri dan mengurangi pembekuan darah. Hal ini dapat membatasi kemungkinan penyakit dan serangan jantung.

3. Sebagai pelarut dan reagen dalam skala lab dan industri

berfungsi sebagai perantara serbaguna. (Clerk, 2007) 4. Untuk mensintesis senyawa lain

Dalam industri metanol diubah menjadi formaldehid atau digunakan untuk mensintesa bahan kimia lain. (Yusufat, 2012)

5. Memperbanyak pertumbuhan tanaman dan Mengurangi kebutuhan air Pada awal tahun 1990-an Arthur Nonomura, seorang ilmuan yang menjadi petani melakukan riset yaitu menyemprot beberapa tumbuhan dengan larutan metanol yang sangat encer. Tumbuhan yang disemprot tidak lagi layu dan tumbuh lebih besar pada tingkat yang lebih cepat daripada tumbuhan yang tidak disemprot. Akan tetapi metanol akan efektif dalam kondisi panas atau terkena sinar matahari dan untuk tumbuhan kapas, gandum, strawberi, melon dan mawar. Kegunaanya dapat terlihat jelas, hasil tanaman lebih banyak dan lebih cepat, penggunaan air lebih efisien, dan tidak diperlukannya pestisida. (Fauzy, 2012)

6. Campuran dalam Bensin pengganti MTBE

Etanol dapat ditambahkan ke dalam bensin sebagai pengganti MTBE (methyl tertiarybuthyl ether) yang sulit didegradasi sehingga mencemari lingkungan. Bensin yang ditambah etanol efisiensi pembakarannya meningkat sehingga pembakarannya. Akibatnya akan mengurangi tingkat pencemaran udara. Campuran bensin-etanol biasa diberi nama gasohol. Gasohol E10 artinya campuran 10% etanol dan 90% bensin, gasohol dapat digunakan pada semua tipe mobil yang menggunakan bahan bakar bensin. (Fauzy, 2012)

7. Sebagai antiseptik

Etanol dapat digunakan sebagai antiseptik untuk mendisinfeksi kulit sebelum suntikan yang diberikan, sering bersama dengan yodium. (Nawazir, 2012)

8. Sebagai germisida alat-alat

10. Sebagai bahan baku (raw material) untuk membuat ratusan senyawa lain, seperti asetaldehid, etil asetat, asam asetat, etilene dibromida, glycol, etil klorida dan semua etil ester. (Yusufat, 2012)

11. Sebagai anti beku radiator mobil

BAB III

PERANCANGAN PROSES

A. Diagram Alir Proses yang Dipilih

Rancangan proses pembuatan etanol dari jagung ini terdiri dari empat tahapan proses, yaitu tahap penyiapan inokulum, tahap pengolahan/perlakuan awal bahan baku, tahap fermentasi, dan tahap pemurnian etanol. Pada proses pembuatan etanol, dihasilkan pula limbah berupa air cucian, vinase/stillage, dan lutter water. Pada saat ini pengolahan limbah belum dilakukan, namun sedang dipikirkan cara untuk memanfaatkan limbah yang diperoleh atau penanganannya sehingga tidak berbahaya ataupun merusak lingkungan.

1. Tahap Persiapan Saccharomyces cerevisae

Untuk memproduksi etanol secara fermentasi, digunakan biomassa aktif, yaitu ragi Saccharomyces cerevisae yang disiapkan secara aerobik.

Saccharomyces cerevisae yang dipersiapkan tersebut dikembangkan terlebih

Pengembangbiakan biomassa aktif dilakukan pada biakan agar miring yang biasa disebut liofilisasi. Langkah pertama, dengan teknik aseptik, tabung reaksi yang berisi sekitar 10 cc air steril diinokulasikan dengan kultur murni ragi untuk kemudian dituangkan pada media agar. Setelah inkubasi selama beberapa hari pada temperatur 25-30oC (temperatur optimum pertumbuhan ragi), kultur bisa digunakan sebagai bibit pada mash steril. Sampai pada tahap persiapan starter ini, biasanya dilakukan di laboratorium.

Untuk mempertahankan keaktifannya, stock culture ini diregenerasi setelah disimpan beberapa waktu. Proses pengembangbiakan ini dilakukan secara bertahap (empat tahap), dari skala bejana Erlenmeyer volume kecil hingga skala bioreaktor dengan volume kerja yang besar. Peralihan dari volume kecil ke volume yang lebih besar ditentukan oleh waktu berkaitan dengan dengan laju pertumbuhan logaritmik biomassa. Aerasi sangat dibutuhkan dalam persiapan starter sampai pembibitannya ke dalam fermentor untuk menjaga keberadaan sel ragi pada jumlah minimum yang dibutuhkan.

Tahap ini selalu berada di bawah pengawasan laboratorium, termasuk penyeleksian strain ragi, penambahan nutrien, pH, temperatur, serta pembersihan dan sterilisasi.

2. Tahap Pengolahan Awal Bahan Baku

Pengolahan awal terhadap bahan baku jagung bertujuan untuk mengubah jagung menjadi glukosa yang siap digunakan sebagai substrat pada proses fermentasi. Pada proses ini akan dilakukan treatment pengolahan jagung sebelum dilakukan proses fermentasi menjadi etanol. Tahap ini terdiri atas 4 (empat) langkah kerja yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Pembersihan

untuk mencuci bahan baku berikutnya. Jumlah kebutuhan air untuk pencucian terhadap jagung yang akan dicuci adalah 4 : 1 (massa). b. Penggilingan, Screening, dan Pembuburan

Langkah kedua adalah penggilingan jagung untuk menjadikan struktur bahan baku supaya menjadi lebih halus (disebut tepung jagung). Penggilingan ini menggunakan hammer mill sehingga menghasilkan ukuran partikel sebesar 1-1,5 mm. Hammer mill dilengkapi dengan

screening untuk memperoleh tepung yang berukuran seragam. Tepung

oversize dikembalikan lagi ke aliran recycle dan dilakukan penggilingan ulang sehingga diperoleh ukuran yang lebih kecil (Roehr, 2001).

Setelah itu, tepung jagung dilarutkan dan dibuburkan dalam air sebanyak 4,25 (kali) beratnya. Hal ini dilakukan untuk menurunkan kekentalan/viskositas sehingga pengadukan lebih merata dan reaksi enzimatik mudah terjadi.

c. Pemasakan (Cooking)

Langkah berikutnya, bubur jagung dipanaskan/dimasak dengan steam 2 bar untuk menghidrolisis pati yang dikandung dalam jagung (75% minimum) menjadi amilosa dan amilopektin. Proses hidrolisis ini terjadi pada temperatur 121oC selama15 menit dan menyebabkan granula pati mengadsorbsi air, terurai, dan pecah. Prosesnya seperti mengurai lilitan benang sehingga memanjang. Hal ini dilakukan untuk mempermudah enzim memotong rantai hidrokarbon pati.

d. Hidrolisa pati

Langkah keempat, proses hidrolisa pati diselenggarakan. Enzim α -amilase dan gluko-amilase ditambahkan sebanyak 2% dari jumlah pati

e. Sakarifikasi

Langkah kelima, enzim α -amilase dan glukoamilase ditambahkan sebanyak 12% dari jumlah pati untuk pada suhu 60oC selama 15-20 menit. D Pada proses ini ditambahkan H2SO4 untuk membantu memecah dekstin dan membuat kondisi asam dengan pH 5. Dekstrin dipecah-pecah menjadi glukosa yang siap dikonsumsi mikroorganisme dalam proses fermentasi. Jumlah glukosa yang dihasilkan sekitar 35% dari jumlah pati. Enzim glukoamilase merupakan katalis bagi reaksi hidrolisis dengan memutus ikatan α ,1-4 glikosidik dari amilosa pada

bagian ujung non pereduksi hingga terlepas menjadi monomer glukosa. Enzim ini juga melepas ikatanα ,1-6 glikosidik.

3. Tahap Reaksi Fermentasi

Proses fermentasi yang diterapkan adalah proses batch (partaian). Proses ini diawali dengan produksi biomassa aktif (inokulum) dalam sebuah fermentor. Setelah volume fermentor telah terisi oleh medium (bubur jagung) 90% dari volume keseluruhan, maka inokulum dialirkan kedalam bejana. Hal ini dimaksudkan untuk kesempatan bagi biomassa aktif untuk dapat tumbuh selama sisa waktu pengisian fermentor.

Glukosa yang diproduksi selama sakarifikasi akan dikonsumsi oleh ragi, Saccharomyces cerevisiae yang kemudian akan menghasilkan etanol, CO2, dan pada proses fermentasi dengan reaksi keseluruhan sebagaiberikut:

C6H12O6 yeast 2C2H5OH + 2 CO2 + Energi (3)

Selama proses fermentasi berlangsung, dijaga konstan 32oC dengan mengalirkan air pendingin melalui saluran atau alat penukar panas. Pendinginan perlu dilakukan mengingat proses fermentasi ini berlangsung secara eksotermik. Saat awal fermentasi, pH ditetapkan sekitar 4 – 5. Nilai ini akan menurun dengan lambat selama proses fermentasi, dan dijaga untuk tetap pada harga 4,0. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan buffer.

samping yang dihasilkan antara lain asetaldehid dan fusel oil. Untuk 5000 Liter etanol yang dihasilkan, jumlah asetaldehid yang dihasilkan sekitar 1 Liter, sedangkan fusel oil sebanyak 5 Liter. Dari stoikiometri reaksi, perolehan sel ragi terhadap glukosa bertambah tidak lebih dari 10%.

Cairan hasil fermentasi terdiri atas produk etanol dan pengotornya yang ditampung dalam sebuah bejana (holding tank/intermediate tank). Pengotor tersebut berupa sel ragi, sisa glukosa, air, zat metabolit lain yang diasumsikan sebagai zat inert. Langkah pertama yang dilakukan adalah memisahkan sel ragi dan enzim dari larutan dengan menggunakan mikrofiltrasi. Sel ragi dan enzim ini masuk kedalam pengolahan limbah untuk dijadikan pakan ternak. Setelah itu, dialirkan ketahap pemurnian.

Asetaldehid sebagai zat yang paling volatil di-recovery pada kolom pelucut (Flash Column). Tahap pemurnian selanjutnya adalah distilasi pada tekanan atmosfer dalam (atmospheric distillation column). Larutan etanol hasil fermentasi dimurnikan menjadi 95%-w/w etanol (azeotrop). Fusel oil diambil sebagai draw off , sedangkan produk bawahnya adalah lutter water yang kemudian masuk kepengolahan limbah. Etanol 95%-w/w ini kemudian diumpankan ke unit pervaporasi membran, sehingga dihasilkan produk etanol dengan kadar 99,9%.

4. Tahap Pemisahan dan Pemurnian

dengan kemurnian 99,9% sudah tidak dapat dilakukan. Untuk itu dilakukan proses dehidrasi dengan distilasi atmosfer dan membran pervaporasi.

Membran pervaporasi merupakan proses pemisahan campuran cair-cair menggunakan membran, permeat mengalami perubahan fasa dari fasa cair menjadi uap. Campuran azeotrop dapat dipisahkan dengan membran pervaporasi karena pemisahan dengan pervaporasi tidak didasarkan pada kesetimbangan uap-cair melainkan didasarkan pada perbedaan kelarutan sebagai wujud interaksi antara komponen campuran dengan membran. Membran yang biasa digunakan adalah membran tidak berpori (non-porous) dimana material membran terbuat dari keramik dan bersifat hidrofilik. Membran keramik lebih banyak digunakan daripada membran polimer karena membran ini tahan terhadap temperatur tinggi. Gaya dorong (driving

force) pada pemisahan dengan membran pervaporasi adalah perbedaan

konsentrasi dan tekanan parsial diantara kedua sisi membran.

B. Alat yang Digunakan

1. Reaktor yang digunakan pada proses hidrolisa (Batch ideal reactor)

Reaktor batch, atau sering juga disebut sebagai reaktor tertutup adalah suatu reactor di mana tidak aliran masuk maupun keluar selama reaksi berlangsung. Reaktan dimasukkan sekaligus pada saat awal, kemudian hasil reaksi diambil setelah jangka waktu tertentu (Isroi, 2008).

.

Gambar 7. Batch reactor

operasi baik. Untuk penggunaan skala industri reaktor batch mempunyai beberapa kekurangan diantaranya (Irfani, 2007):

a. biaya penanganan dan tenaga kerja tinggi

b. seringkali memerlukan waktu yang panjang pada saat shut down c. kontrol kualitas dari produk rendah

Kondisi optimum dari batch reaktor yaitu pada suhu 90oC dan waktu proses 1 jam, dengan perbandingan 1:4 (1 bagian pati jagung : 4 bagian air) (Muljadi, 2009)

2. Reaktor yang digunakan untuk fermentasi (Batch Fermentor) Proses fermentasi meliputi (Irfani, 2007):

a. Fermentor diisi oleh nutrisi atau medium, suhu & pH di atur dan disterilisasi

b. Inokulum dimasukan dan lakukan proses fermentasi hingga waktu yg ditentukan

c. Proses sampai dengan fase akhir merupakan faselog/stasioner d. Proses selanjutnya diulang

e. Tidak ada nutrisi yang ditambahkan

Keuntungan penggunaan batch fermenter (Irfani, 2007): a. Mikroorganisme tidakk hilang selama proses fermentasi

b. Mikroorganisme memiliki waktu untuk beradaptasi dan kecepatan pembelahan maksimum

c. Biotransformasi mikroorganisme berjalan dengan baik dengan parameter lingkungan yang terkontrol

d. Mikrorganisme dapat lebih cepat atau lambat masuk ke fase stasioner dan terakumulasi toksin saat nutrisi terbatas

Kondisi Optimum dari batch fermentor adalah pada suhu 30oC dengan waktu proses ± 24–72 jam (Muljadi, 2009)

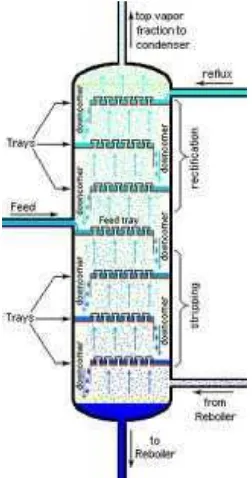

3. Reaktor yang digunakan untuk distilasi etanol air (Tray / Plate Column) Bentuk sama dengan packed column tapi tidak mempunyai packing, sebagai gantinya ada plate-plate yang berfungsi memperbesar kontak antar komponen shg bisa dipisahkan menurut rapat jenisnya (Caesar, 2012).

Gambar 10. Tray Tower

Kondisi optimum dari menara distilasi adalah pada suhu reboiler 90°C dan suhu reflux dijaga 75°C, dengan kadar alkohol berkisar 85% - 95% (Muljadi, 2009)

C. Tinjauan Termodinamika

Reaksi anaerob proses fermentasi glukosa menjadi etanol adalah sebagai berikut:

C6H12O6+ NH3 CH1,8N0,5O0,2+ CO2+ H2O + C2H5OH +

C2H4O + C3H8O + C4H10O + C5H12O Δ Hofreaksi = Δ Hofproduk -Δ Hofreaktan

NilaiΔ Hfo(kJ/mol) :

C6H12O6 : - 1273,3

NH3 : - 28,847

CH1,8N0,5O0,2(selragi) : - 91

CO2 : - 393,509

H2O : - 285,83

C2H5OH : - 277,6

C2H4O : - 192,2

C3H8O : - 302,6

C4H10O : - 327,3

C5H12O : - 351,6

C6H12O6+ 0,05692 NH3 0,2846 CH1,8N0,5O0,2+1,9161 CO2+

0,1393 H2O + 1,8996 C2H5OH + 8,77 × 10-7C2H4O +1,845 × 10-4C3H8O +

1,7973 × 10-4C4H10O + 6,2847 × 10-4C5H12O Δ H= -72,4404 kJ /mol ...(4)

Dengan demikian reaksi yang berlangsung adalah reaksi eksotermis yang menghasilkan panas.

ke waktu dan menyebabkan konversi menjadi turun. Sehingga untuk menangani sifat rekasi yang eksotermis ini diperlukan kontrol suhu yang ketat agar diperoleh konversi yang efektif dan efisien. Salah satu cara untuk mengontrol suhu adalah dengan memberikan cooler pada dinding reaktor yang dapat berupa jaket pendingin atau aliaran air di sekitar dinding reaktor.

Reaksi bersifat dapat balik (reversible) dan searah (irreversible) dapat

ditentukan secara termodinamika, yaitu berdasarkan persamaan Van’t Hoff.

= (Levenspiel, 1962)

Di mana : K = Konstantakesetimbanganreaksi = panas reaksi T = Temperature

Terlihat semakin tinggi suhu maka konversi yang didapat akan semakin kecil. Ditinjau dari energy Gibbs (Δ Go)

o

= oproduk - oreaktan = - 227480

o

= - RT ln K

-227480 = - 8,314 x 298 x ln K ln K = 91,82 K = 18,39 x 104

Dari perhitungan K di atas, diketahui bahwa harga K>1 sehingga menunjukkan bahwa reaksi fermentasi glukosa menjadi etanol searah (irreversible) maka kenaikan suhu kurang berpengaruh terhadap konstanta kesetimbangan.

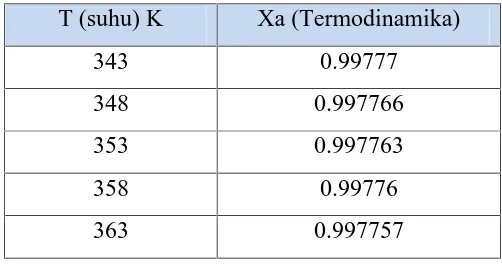

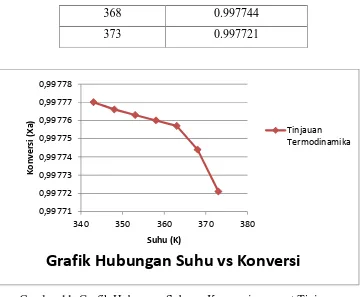

Berikut ini merupakan tabel suhu vs konversi berdasarkan tinjauan termodinamika. Perhitungan terlampir.

Tabel 5. Suhu vs Konversi (Termodinamika) T (suhu) K Xa (Termodinamika)

343 0.99777

348 0.997766

353 0.997763

358 0.99776

368 0.997744

373 0.997721

Gambar 11. Grafik Hubungan Suhu vs Konversi menurut Tinjauan Termodinamika

D. Tinjauan Kinetika

Tinjauan kinetika pada reaktor fermentasi dapat diketahui dengan persamaan Arrhenius:

=

Dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa semakin tinggi suhu maka konstanta kecepatan reaksi akan semakin besar, sehingga laju reaksi akan semakin cepat, karena semakin banyak molekul-molekul reaktan yang dapat melampaui energy aktivasi (sehingga banyak juga yang bisa bereaksi)

Hubungan antara nilai konstanta reaksi (k) dengan konversi (Xa), dapat diperoleh dari rumus sebagai berikut

= . (Levenspiel, 1999)

340 350 360 370 380

Ko

Grafik Hubungan Suhu vs Konversi

− − = .

− ln = .

− ln ( 1 − ) = .

− ln( ( 1 − ) ) = .

( 1 − ) =

( ) = 1 −

Nilai k di peroleh lalu dimasukkan dalam persamaan:

( ) = 1 −

Berikut ini merupakan tabel suhu vs konversi berdasarkan tinjauan kinetika dalam berbagai suhu dan berlangsung seama 3 jam (10800 detik). Perhitungan terlampir.

Tabel 6. Suhu vs nilai k vs Konversi (Kinetika)

T (K) k Xa

343 0,000692 0,997433

348 0,000702 0,997493

353 0,000713 0,997547

358 0,000723 0,997595

363 0,000734 0,99763

368 0,000744 0,997677

Gambar 12. Grafik Hubungan Suhu vs Konversi menurut Tinjauan Kinetika Berikut ini merupakan grafik hubungan suhu vs konversi antara tinjauan termodinamika dengan tinjauan kinetika:

Gambar 13. Grafik Hubungan Suhu vs Konversi menurut Tinjauan Termodinamika dan Tinjauan Kinetika

Dari gambar grafik tersebut, dapat diketahui bahwa titik suhu optimal pada 372 K (188,89°C) dengan konversi 99,7%. Harga k pada 372 K adalah

340 350 360 370 380

Ko

Grafik Hubungan Suhu vs Konversi

Tinjauan

340 345 350 355 360 365 370 375

Ko

Grafik Hubungan Suhu vs Konversi

Tinjauan Kinetika

Sedangkan pada kondisi operasi yang berdasarkan literatur, pabrik bioetanol akan berjalan pada suhu 135°C dengan tekanan 1 atm. Jenis reaktor yang digunakan adalah batch Reaktor dan didapat nilai konversi sebesar 90%.

BAB IV

PERANCANGAN PABRIK

A. Kondisi Operasi Pabrik

Berdasarkan tinjauan termodinamika dan tinjauan kinetika yang bersumber dari beberapa referensi dan hasil perhitungan, maka kondisi operasi pabrik etanol yang akan dibuat adalah sebagai berikut:

• Suhu Reaksi : 188,89 °C (372 K)

• Tekanan : 1 atm

• Jenis Reaktor : Batch Bioreaktor • Nilai konversi : 99.7%

• Kapasitas Produksi : 2,2 juta ton/tahun

B. Analisa Lokasi Pabrik

1. Ketersediaan bahan baku jagung

Gorontalo merupakan salah satu provinsi di dengan produksi jagung tertinggi di Indonesia, dengan luas lahan panen jagung sebesar 1.248.621 ha dengan produksi jagung per tahunnya adalah 5.071.544 ton, maka memungkinkan untuk pengembangan pabrik etanol di daerah ini.

2. Pemasaran produk

Gorontalo merupakan daerah yang berada di Sulawesi bagian utara dan dekat dengan pulau Kalimantan dapat dijadikan pelabuhan utama untuk memasok etanol untuk daerah sekitarnya. Lokasi pabrik yang berdekatan dengan pasar atau pusat distribusi akan mempengaruhi harga jual produk dan lamanya waktu pengiriman. Produk etanol dapat dengan mudah dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan kawasan Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, Ambon, dan Papua serta daerah industri Kalimantan yaitu Balikpapan.

3. Ketersediaan Air dan Listrik serta Utilitas Lainnya

4. Ketersediaan Tenaga

Lokasi pabrik berdekatan dengan pemukiman penduduk setempat sehingga mempermudah perekrutan tenaga kerja. Selain itu, tingkat upah masih rendah sehingga tidak memberatkan keuangan perusahaan.

5. Pembuangan limbah

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Alkohol telah digunakan manusia sejak zaman prasejarah sebagai bahan pemabuk dalam minuman beralkohol. Residu yang ditemukan pada peninggalan keramik yang berumur 9000 tahun dari China bagian utara menunjukkan bahwa minuman beralkohol telah digunakan oleh manusia prasejarah dari masa Neolitik.

Campuran dari (Bio)etanol yang mendekati kemrunian untuk pertama kali ditemukan oleh Kimiawan Muslim yang mengembangkan proses distilasi pada masa Kalifah Abbasid dengan peneliti yang terkenal waktu itu adalah Jabir ibnHayyan (Geber), Al-Kindi (Alkindus) dan al-Razi (Rhazes).

Etanol, disebut juga etil alkohol, alkohol murni, alkohol absolut, atau

alkohol saja, adalah sejenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tak

berwarna, dan merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Manfaat dari alkohol adalah pembuatan minuman beralkohol, mengurangi resiko penyakit dan serangan jantung, sebagai pelarut dan reagen dalam skala lab dan industri, untuk mensintesis senyawa lain, memperbanyak pertumbuhan tanaman dan Mengurangi kebutuhan air, campuran dalam bensin pengganti MTBE, sebagai antiseptik, sebagai germisida alat-alat, campuran bahan kosmetik, dan sebagai antibeku radiator mobil.

penyiapan inokulum, tahap pengolahan/perlakuan awal bahan baku, tahap fermentasi, dan tahap pemurnian etanol.

Tahapan proses pembuatan etanol dari jagung, yaitu: 1. Tahap Persiapan Saccharomyces cerevisae

Untuk memproduksi etanol secara fermentasi, digunakan biomassa aktif, yaitu ragi Saccharomyces cerevisae yang disiapkan secara aerobik.

Saccharomyces cerevisae yang dipersiapkan tersebut dikembangkan terlebih

dahulu bibitnya dalam suatu media. Tahap ini selalu berada di bawah pengawasan laboratorium, termasuk penyeleksian strain ragi, penambahan nutrien, pH, temperatur, serta pembersihan dan sterilisasi.

2. Tahap Pengolahan Awal Bahan Baku

Pengolahan awal terhadap bahan baku jagung bertujuan untuk mengubah jagung menjadi glukosa yang siap digunakan sebagai substrat pada proses fermentasi. Tahap ini dijabarkan dalam 5 langkah kerja: Pembersihan; Penggilingan, Screening, dan Pembuburan; Pemasakan (Cooking); Hidrolisa pati; Sakarifikasi.

3. Tahap Reaksi Fermentasi

Proses fermentasi yang diterapkan adalah proses batch (partaian). Proses ini diawali dengan produksi biomassa aktif (inokulum) dalam sebuah fermentor. Setelah volume fermentor telah terisi oleh medium (bubur jagung) 90% dari volume keseluruhan, maka inokulum dialirkan kedalam bejana. Hal ini dimaksudkan untuk kesempatan bagi biomassa aktif untuk dapat tumbuh selama sisa waktu pengisian fermentor.

4. Tahap Pemisahan dan Pemurnian

Pemisahan yang umum dilakukan untuk memisahkan etanol dari larutan fermentasi adalah distilasi. Pemisahan dan pemurnian etanol seringkali menjadi permasalahan tersendiri karena rendahnya konsentrasi etanol dalam curah fermentasi dan tuntutan kemurnian etanol yang tinggi agar dapat digunakan sebagai bahan bakar.

eksotermis. Reaksi kimia yang bersifat eksotermis akan menyebabkan suhu reaksi akan bertambah dari waktu ke waktu dan menyebabkan konversi menjadi turun. Setalah dilakukan perhitungan K menggunakan persamaan

Van’t Hoff, diketahui bahwa didapat nilai K>1 sehingga menunjukan bahwa reaksi fermentasi glukosa menjadi etanol searah (irreversible) maka kenaikan suhu kurang berpengaruh terhadap konstanta kesetimbangan.

Selain diketahui tinjauan termodinamika untuk mengetahui sifat reaksi tersebut, adapula tinjauan kinetika. Tinjauan kinetika dapat diketahui dengan persamaan Arhenius, persamaan tersebut menunjukan bahwa semakin tinggi suhu maka konstanta kecepatan reaksi akan semakin besar, sehingga laju reaksi akan semakin cepat, karena semakin banyak molekul-molekul reaktan yang dapat melampaui energy aktivasi (sehingga banyak juga yang bisa bereaksi). Sehingga didapat nilai konversi sebesar 99.7 %.

Berdasarkan dari tinjauan termodinamika dan kinetika diperoleh kondisi operasi pabrik. Pabrik ini akan berjalan pada suhu reaksi 188,89°C serta tekanan 1 atm. Kemudian jenis reaktor yang digunakan yaitu batch Bioreaktor dan didapat nilai konversi sebesar 99.7%. Kapasitas produksi pada pabrik ini yaitu 2,2 juta ton/tahun. Produksi Bioetanol ini akan berada dilokasi Gorontalo sebab hasil panen jagung yang melimpah, sehingga memungkinkan didirikannya Pabrik Bioetanol.

Sedangkan pada kondisi operasi yang berdasarkan literatur, pabrik bioetanol akan berjalan pada suhu 135°C dengan tekanan 1 atm. Jenis reaktor yang digunakan adalah batch Reaktor dan didapat nilai konversi sebesar 90%. Kapasitas produksi pada pabrik tersebut 1,9 juta ton/tahun.

Hal ini dapat disebabkan oleh konsentrasi bahan baku yang digunakan. Semakin banyak bahan baku yang digunakan, semakin cepat pula kecepatan reaksinya.

B. Saran

kemandirian energi dengan menggunakan energi yang terbarukan dan ramah lingkungan.

2. Pemerintah hendaknya memberikan peluang bagi para ilmuwan dan peneliti dalam pengembangan ide hingga terwujudnya bioetanol yang dapat digunakan oleh masyarakkat secara luas.

3. Produsen etanol sebaiknya dalam melakukan perancangan pabrik memperhatikan berbagai aspek, seperti lokasi didirikannya pabrik etanol yang dapat menyerap warga pribumi kemudian tersedianya sarana dan prasarana. Selain penentuan lokasi kemudian diperhatikan juga mudahnya alat transportasi dan tersedianya bahan baku yang melimpah.

4. Para ilmuwan dan peneliti hendaknya mencari ide lain mengenai bahan baku bioetanol dengan menggunakan bahan baku yang tidak termanfaatkan, sehingga tidak menggangu kestabilan sektor pangan. Selain itu, para ilmuwan dan peneliti hendaknya mengembangkan ide-ide tersebut hingga menjadi suatu bioetanol yang dapat dimanfaatkaan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Jawi, M. Shiddiq. 2006. Alkohol dalam Makanan, Obat, dan Kosmetik

:Tinjauan Fiqih Islam (Bagian 2-selesai).

http://khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1 67 di akses pada tanggal 6 September 2013

Anonim. 2011. Kegunaan dan Dampak dari penggunaan Senyawa Turunan Alkana. http://sobatkimia99.blogspot.com/2011/05/kegunaan-dan-dampak-dari-penggunaan.html di akses pada tanggal 7 September 2013 Anonim. 2011. Prarancangan Pabrik Bioetanol dari Jagung dengan Proses

Fermentasi. Program Sarjana. Universitas Diponegoro. Semarang

Anonim. 2012. Alkohol dalam Proses Industri.

http://www.scribd.com/doc/55600832/Alkohol-Dalam-Proses-Industri di akses pada tanggal 7 September 2013

Anonim. 2012. Etanol. http://id.wikipedia.org/wiki/Etanol di akses tanggal 8 September 2013

Anonim. 2012. Manfaat Alkohol plus Bahayanya.

http://pkmsungaiayak.wordpress.com/2012/09/03/6-manfaat-alkohol-plus-1-bahayanya/ diakses tanggal 7 September 2013

Anonim. 2012. Pembuatan Alkohol dari Fermentasi.

http://prakkimor3a.blogspot.com/2012/09/pembuatan-alkohol-dari-fermentasi_6316.html diakses tanggal 8 September 2013

Caesar. 2012. Desain Kolom Pemisah Distilasi.

http://caesarvery.blogspot.com/2012/11/desain-kolom-pemisah-distilasi.htmldiakses tanggal 1 Oktober 2013

Clark, Jim. 2007. Kegunaan Alkohol. http://www.chem-is-try.org/materi_kimia/sifat_senyawa_organik/alkohol1/kegunaan_alkohol/ di akses pada tanggal 6 September 2013

Deswantika, Reni. 2013. Penurunan Tekanan Uap Larutan. http://renideswantikimia.wordpress.com/kimia-kelas-xii-3/semester-i/1-sifat-koligatif-larutan/2-penurunan-tekanan-uap-larutan/ diakses pada tanggal 11 September 2013

http://kimiatea.blogspot.com/2012/08/kegunaan-dan-dampak-penggunaan-Feryanto. 2007. Alkoholmeter/meterlak. http://ferry-atsiri.blogspot.com/2007/12/alkoholmetermeterlak.html diakses pada tanggal 2007diakses pada tanggal 11 September 2013

Irfani, Ahmad. 2007. Reaktor.

achmadirfani.files.wordpress.com/2007/11/reaktor.doc diakses pada tanggal 1 Oktober 2013

Isroi. 2008. Pabrik Bioetanol Selulosa. http://isroi.com/2008/04/27/pabrik-bioetanol-selulosa/diakses pada tanggal 1 Oktober 2013

Isroi. 2009. Distilasi Etanol. http://isroi.com/2009/09/07/distilasi-etanol/ diakses pada tanggal 11 September 2013

Kirk, Raymond Eller, Donald Frederick Othmer. 1984. Encyclopedia of Chemical Technology: Third Edition. Wiley. New York.

Levenspiel, Octave. 1962. Chemical Reaction Engineering, Second Edition. Willy International Edition. New York.

Linhofa. 2010. Titik Leleh. http://linhofa.wordpress.com/2010/04/11/titik-leleh/ diakses pada tanggal 11 September 2013

Muljadi, Edi, Mu’tasim Billah, Novel Karaman. 2009. Proses Produksi Bioetanol Berbasis Singkong. Prosiding. Seminar Nasional Implementasi Teknologi Informasi dalam Pengembangan Industri Pangan, Kimia, dan Manufaktur. Fakultas Teknik Industri. UPN Veteran Jawa Timur

Nawazir. 2012. Penggunaan Alkohol. http://id.shvoong.com/exact-sciences/chemistry/2280874-penggunaan-alkohol/ di akses pada tanggal 7 September 2013

Perry, John. H. 1997. Chemical Engineers Handbook, 7th ed. Mc Graw Hill Book Company, Inc. New York.

Smith, J.M., H.C. Van Ness, & M.M. Abbott. 2001. Chemical Engineering Thermodynamics, Sixth Edition. Mc Graw Hill Book Company, Inc. New York.

Wenny. 2012. Penentuan Berat Molekul Berdasarkan Pengukuran Massa Jenis Gas. http://wennyphysics.blogspot.com/2012/02/penentuan-berat-molekul-berdasarkan.html diakses pada tanggal 11 September 2013

(X ) = 1 e

(X ) = 1 e , × (X ) = 0,997595

2. Suhu 353 K

= 0,0007476 × , ,× = 0,000713

(X ) = 1 e

(X ) = 1 e , × (X ) = 0,997547

3. Suhu 348 K

= 0,0007476 × , ,× = 0,000702

(X ) = 1 e

(X ) = 1 e , × (X ) = 0,997493

4. Suhu 343 K

= 0,0007476 × , ,× k = 0,000692

(X ) = 1 e

(X ) = 1 e , × (X ) = 0,997433

5. Suhu 363 K

= 0,0007476 × , ,× = 0,000734

(X ) = 1 e

6. Suhu 368 K

Gambar 14. Grafik Produksi Etanol di Indonesia

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pr

Grafik Produksi Etanol di Indonesia

(Pusdatin ESDM, 2005)

Gambar 15. Grafik Target Produksi Etanol di Indonesia

Jika asumsi pembangunan pabrik membutuhkan waktu 2 tahun yaitu tahun 2015, produksi yang ada dapat dihitung dengan persamaan :

Y = 4998,9x-107 Y = 4998,9(2015)-107 Y = 72783.5

Dibandingkan dengan target produksi 2011-2015 yaitu sebesar 2.780.000 maka selisih yang belum terpenuhi sebesar : 2707216.5 kL/tahun

2707216,5 x 10 x 0,789 gram/cm3= 2,2 juta ton/tahun 2005; 1480000

2000 2005 2010 2015 2020