BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Demam Rematik 2.1.1. Definisi Demam Rematik

Demam rematik merupakan penyakit autoimun yang menyerang

multisistem akibat infeksi dari Streptokokus β-hemolitikus grup A pada faring

(faringitis) yang biasanya menyerang anak dan dewasa muda. Demam rematik

menyebabkan terjadinya peradangan yang biasanya terjadi pada jantung, kulit dan

jaringan ikat. Pada daerah endemik, 3% pasien yang mengalami faringitis oleh Streptokokus berkembang menjadi demam rematik dalam 2 - 3 minggu setelah infeksi saluran nafas bagian atas tersebut (RHD Australia, 2012).

2.1.2. Etiologi Demam Rematik

Streptokokus adalah bakteri gram positif yang ciri khasnya berpasangan atau membentuk rantai selama pertumbuhannya. Terdapat sekitar dua puluh spesies Streptokokus, termasuk Streptococcus pyogenes (grup A), Streptococcus

agalactie (grup B) dan Enterococci (grup D). Secara morfologi, Streptokokus

merupakan bakteri berbentuk batang atau ovoid dan tersusun seperti rantai yang membentuk gambaran diplokokus atau terlihat seperti bentuk batang. Panjang rantai sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan (Brooks et.al., 2004).

Dinding sel Streptokokus mengandung protein (antigen M, R, dan T), karbohidrat (spesifik untuk tiap grup), dan peptidoglikan. Pada Streptokokus grup A, terdapat juga pili yang tersusun dari sebagian besar protein M yang dilapisi asam lipoteikoat. Pili ini berperan penting dalam perlekatan Streptokokus ke sel epitel (Brooks et.al., 2004).

Banyak Streptokokus mampu menghemolisa sel darah merah secara in

vitro dengan berbagai derajat. Apabila Streptokokus menghemolis sempurn sel

darah merah yang ditandai dengan adanya area yang bersih (clear zone) disebut

sempurna dan menghasilkan pigmen berwarna hijau disebut α-hemolitikus. Dan

Streptokokus lain yang tidak mengalami hemolisa disebut γ-hemolitikus (Brooks

et.al., 2004).

Streptokokus β-hemolitikus grup A, seperti Steptococcus pyogenes merupakan agen pencetus yang menyebabkan terjadinya demam rematik akut. Tidak semua serotip Streptokokus grup A dapat menimbulkan demam rematik. Serotip tertentu Streptokokus β-hemolitikus grup A, misalnya serotip M tipe 1, 3, 5, 6, 18, 24 lebih sering diisolasi dari penderita dengan demam rematik akut. Namun, karena serotip tidak diketahui pada saat diagnosis klinis faringitis Streptokokus, klinisi harus menganggap bahwa semua Streptokokus grup A mempunyai kemampuan menyebabkan demam rematik, karena itu semua episode

faringitis Streptokokus harus diobati (Todd, 2000).

Protein M merupakan faktor virulensi utama dari Streptococcus pyogenes. Apabila tidak ada antibodi spesifik tipe-M, organisme ini mampu bertahan terhadap proses fagositosis oleh polimorfonuklear. Protein M dan antigen pada dinding sel Streptokokus memiliki peranan penting dalam patogenesis demam rematik (Brooks et.al., 2004; Todd, 2000).

2.1.3. Patogenesis Demam Rematik

Terdapat tiga hal yang berperan penting dalam terjadinya demam rematik, yakni agen penyebab penyakit yaitu Streptokokus β-hemolitikus grup A, host (manusia), dan faktor lingkungan (Raju & Turi, 2012).

Streptokokus akan menyerang sistem pernafasan bagian atas dan melekat pada jaringan faring. Adanya protein M menyebabkan organisme ini mampu menghambat fagositosis sehingga bakteri ini dapat bertahan pada faring selama 2 minggu, sampai antibodi spesifik terhadapStreptokokus selesai dibentuk (Raju & Turi, 2012).

Protein M, faktor virulen yang terdapat pada dinding sel Streptokokus, secara immunologi memiliki kemiripan dengan struktur protein yang terdapat dalam tubuh manusia seperti miokardium (miosin dan tropomiosin), katup jantung

kaudatus (lysogangliosides) yang terdapat diotak (Joseph, 2010). Adanya kemiripan pada struktur molekul inilah yang mendasari terjadinya respon autoimun yang pada demam rematik. Kelainan respon imun ini didasarkan pada reaktivitas silang antara protein M Streptokokus dengan jaringan manusia yang akan mengaktivasi sel limfosit B dan T. Sel T yang telah teraktivasi akan menghasilkan sitokin dan antibodi spesifik yang secara langsung menyerang protein tubuh manusia yang mirip dengan antigen Streptokokus. Seperti pada

korea Sydenham, ditemukan antibodi pada nukleus kaudatus otak yang lazim ditemukan terhadap antigen membran sel Streptokokus (Behrman, 1996). Dan ditemukannya antibodi terhadap katup jantung yang mengalami reaksi silang dengan N-acetylglucosamine, karbohidrat dari Streptokokus grup A, membuktikan bahwa antibodi bertanggung jawab terhadap kerusakan katup jantung (Carapetis, 2010).

Genetik juga berperan terhadap kerentanan terjadinya demam rematik, namun mekanisme yang pasti belum diketahui. Resiko terjadinya demam rematik setelah faringitis oleh Streptokokus, pada mereka yang mempunyai kerentanan secara genetik, adalah sekitar 50% dibandingkan dengan mereka yang tidak rentan secara genetik (Robert, 2012). Telah diidentifikasi suatu alloantigen pada sel B dari 75% penderita demam rematik, sedangkan hanya didapatkan 16% pada yang bukan penderita. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa antigen HLA-DR merupakan petanda PJR (Fyler, 1996).

Akhirnya, faktor lingkungan berhubungan erat terhadap perkembangan demam rematik. Kebersihan lingkungan yang buruk, kepadatan tempat tinggal, sarana kesehatan yang kurang memadai juga pemberian antibiotik yang tidak adekuat pada pencegahan primer dan sekunder demam rematik, meningkatkan insidensi penyakit ini (Raju & Turi, 2012).

2.1.4. Manifestasi Klinis Demam Rematik

Terdapat periode laten selama 3 minggu (1-5 minggu) antara infeksi

faringitis Streptokokus umumnya tidak spesik, hanya dapat ditegakkan dengan pemeriksaan antibodi terhadap Streptokokus. Manifestasi klinis demam rematik yang paling sering dijumpai adalah demam dan poliarthritis. Poliarthitis didapati pada 60-75% kasus dan karditis pada 50-60% . Prevalensi terjadinya korea bervariasi antar populasi, yakni antara 2-30%. Sedangkan eritema marginatum dan nodulus subkutan jarang dijumpai, sekitar kurang dari 5% kasus demam rematik (Carapetis, 2010).

2.1.4.1. Manifestasi Mayor Demam Rematik

1. Karditis

Karditis merupakan kelainan yang paling serius pada demam rematik akut dan menyebabkan mortalitas paling sering selama stadium akut penyakit. 40-60% pasien demam rematik akut berkembang menjadi PJR (Raju & Turi, 2012). Karditis ini mempunyai gejala yang nonspesifik meliputi mudah lelah, anoreksia, demam ringan, mengeluh nafas pendek, nyeri dada dan arthalgia. Karena manifestasi yang tidak spesifik dan lamanya timbul gejala, setiap pasien yang datang dengan manifestasi lain harus diperiksa dengan teliti untuk menyingkirkan adanya karditis. Pemeriksaan dasar, termasuk elektrokardiografi dan ekokardiografi harus selalu dilakukan. Pasien yang pada pemeriksaan awal tidak dijumpai adanya karditis harus terus dipantau sampai tiga minggu berikutnya. Jikalau karditis tidak muncul dalam 2-3 minggu pascainfeksi, maka selanjutnya ia jarang muncul. (Wahab, 1994).

Diagnosa karditis ditegakkan dengan menemukan 1 dari 4 kriteria dibawah ini: (1) Bising jantung organik. Pemeriksaan ekokardiografi yang menunjukkan adanya insufisiensi aorta atau insufisiensi mitral saja, tanpa adanya bising jantung organik tidak dapat disebut sebagai karditis. (2) Perikarditis (bising gesek, efusi perikardium, nyeri dada, perubahan EKG). (3) Kardiomegali pada foto toraks, dan (4) Gagal jantung kongestif (Madiyono et.al., 2005).

2. Arthritis

Arthritis merupakan manifestasi yang paling sering dari demam rematik, terjadi pada sekitar 70% pasien demam rematik. Arthritis menunjukkan adanya radang sendi aktif yang ditandai nyeri hebat, bengkak, eritema dan demam. Nyeri saat istirahat yang menghebat pada gerakan aktif dan pasif merupakan tanda khas. Sendi yang paling sering terkena adalah sendi-sendi besar seperti, sendi lutut, pergelangan kaki, siku, dan pergelangan tangan. Arthritis rematik bersifat asimetris dan berpindah-pindah (poliarthritis migrans). Peradangan sendi ini dapat sembuh spontan beberapa jam sesudah serangan namun muncul pada sendi yang lain. Pada sebagian besar pasien, arthritis sembuh dalam 1 minggu dan biasanya tidak menetap lebih dari 2 atau 3 minggu. Arthritis demam rematik ini berespon baik dengan pemberian asam salisilat (Wahab, 1994; Essop & Omar, 2010).

3. Korea Sydenham

Korea Sydenham terjadi pada 13-34% kasus demam rematik dan dua kali lebih sering pada perempuan. Manifestasi ini mencerminkan keterlibatan proses radang pada susunan saraf pusat, ganglia basal, dan nukleus kaudatus otak. Periode laten dari korea ini cukup lama, sekitar 3 minggu sampai 3 bulan dari terjadinya demam rematik. Gejala awal biasanya emosi yang labil dan iritabilitas. Lalu diikuti dengan gerakan yang tidak disengaja, tidak bertujuan dan inkoordinasi muskular. Semua otot dapat terkena, namun otot wajah dan ekstremitas adalah yang paling mencolok. Gejala ini semakin diperberat dengan

perhatian, gelisah dan menunjukkan ekspresi yang tidak sesuai. Apabila proses bicara terlibat, pasien terlihat berbicara tertahan-tahan dan meledak-ledak. Meskipun tanpa pengobatan, korea dapat menghilang dalam 1- 2 minggu. Namun pada kasus berat, meskipun diobati, korea dapat bertahan 3 – 4 bulan bahkan sampai 2 tahun (Wahab, 1994).

4. Eritema Marginatum

Eritema marginatum merupakan ruam khas pada demam rematik yang terjadi kurang dari 10% kasus (Essop & Omar, 2010). Ruam ini tidak gatal, makular, berwarna merah jambu atau kemerahan dengan tepi eritema yang menjalar dari satu bagian ke bagian lain, mengelilingi kulit yang tampak normal. Lesi ini berdiameter sekitar 2,5 cm, dengan bagian tengah yang terlihat lebih pucat, muncul paling sering pada batang tubuh dan tungkai proksimal namun tidak melibatkan wajah. Eritema biasanya hanya dijumpai pada pasien karditis, seperti halnya nodulus subkutan (Wahab, 1994).

5. Nodulus Subkutan

Nodulus subkutan ini jarang dijumpai, kurang dari 5% kasus. Nodulus terletak pada permukaan ekstensor sendi, terutama pada siku, ruas jari, lutut dan persendian kaki. Kadang juga ditemukan di kulit kepala dan di atas kolumna vertebralis (Carapetis, 2010). Ukuran nodul bervariasi antara 0,5 – 2 cm, tidak nyeri, padat dan dapat bebas digerakkan. Kulit yang menutupinya dapat bebas digerakkan dan pucat, tidak menunjukkan tanda peradangan. Nodul ini biasanya muncul pada karditis rematik dan menghilang dalam 1-2 minggu (Essop & Omar, 2010).

2.1.4.2.Manifestasi Minor Demam Rematik

Demam hampir selalu terjadi pada poliarthritis rematik. Suhunya jarang mencapai 40O C dan biasa kembali normal dalam waktu 2 – 3 minggu, walau

(misalnya nyeri, merah, hangat) juga sering dijumpai. Arthalgia biasa melibatkan sendi-sendi yang besar (Essop & Omar, 2010).

Nyeri abdomen dapat terjadi pada demam rematik akut dengan gagal jantung oleh karena distensi hati. Anoreksia, mual dan muntah juga sering muncul, namun kebanyakan akibat gagal jantung kongestif atau akibat keracunan salisilat. Epistaksis berat juga mungkin dapat terjadi (Wahab, 1994).

Pada penderita yang belum diobati, biakan usapan faring sering positif

bakteri Streptokokus hemolitikus. Titer antisteptolisin-O (ASTO) akan meningkat. Kadar antibodi ini akan mencapai puncak sekitar satu bulan pascainfeksi dan menurun sampai normal setelah sekitar 2 tahun, kecuali pada insufisiensi mitral yang dapat bertahan selama beberapa tahun. Laju endap darah juga hampir selalu meningkat, begitu juga dengan protein C-reaktif (Fyler, 1996).

Pada pemeriksaan EKG, sering menunjukkan sinus takikardia, namun terkadang dapat dijumpai normal. Pemanjangan interval P-R terjadi pada 28-40% pasien. Pemanjangan interval P-R ini tidak berhubungan dengan kelainan katup atau perkembangannya (Miller et.al., 2011).

2.1.5. Diagnosa Demam Rematik

Demam rematik dapat mengenai sejumlah organ dan jaringan, dapat sendiri atau bersama-sama. Tidak ada satu manifestasi klinis atau uji laboratorium yang cukup khas untuk diagnostik ,kecuali korea Sydenham murni, dan karena diagnosis harus didasarkan pada kombinasi beberapa temuan. Semakin banyak jumlah manifestasi klinis maka akan semakin kuat diagnosis (Madiyono et.al., 2005).

Tabel 2.1. Kriteria Jones (revisi) untuk Pedoman dalam Diagnosis Demam

Kenaikan titer antibodi antistreptokokus : ASTO dan lain-lain Usapan faring positif untuk streptokokus beta hemolitikus grup A Demam skarlatina yang baru

Sumber : Penanganan penyakit jantung pada bayi dan anak, 2005

Dasar diagnosis pada pasien demam rematik : (1) Highly probable (sangat mungkin) yaitu jika ditemui 2 manifestasi mayor atau 1 manifestasi mayor

ditambah 2 manifestasi minor disertai bukti infeksi Streptokokus β-hemolitikus

grup A yaitu dengan peningkatan ASTO atau kultur positif. (2) Doubtful

diagnosis (meragukan) yakni jika terdapat 2 manifestasi mayor atau 1 manifestasi

mayor ditambah 2 manifestasi minor namun tidak terdapat bukti infeksi

Streptokokus β-hemolitikus grup A. (3) Exception (pengecualian) yakni jika

diagnosis demam rematik dapat ditegakkan bila hanya ditemukan korea saja atau

karditis indolen saja (Madiyono et.al., 2005).

Tabel 2.2. Kriteria WHO Tahun 2002-2003 untuk Diagnosis Demam Rematik dan Penyakit Jantung Rematik (Berdasarkan Revisi Kriteria Jones)

Kategori diagnostik Kriteria

Demam rematik serangan pertama Dua mayor atau satu mayor dan dua minor ditambah dengan bukti infeksi SGA sebelumnya

Demam rematik serangan rekuren Dua mayor atau satu mayor dan dua minor

tanpa PJR ditambah dengan bukti infeksi SGA

sebelumnya

Demam rematik serangan rekuren Dua minor ditambah dengan bukti infeksi

dengan PJR SGA sebelumnya

Korea Sydenham Tidak diperlukan kriteria mayor lainnya atau bukti infeksi SGA

PJR (stenosis mitral murni atau Tidak diperlukan kriteria lainnya untuk kombinasi dengan insufisiensi mendiagnosis sebagai PJR

mitral dan/atau gangguan katup aorta)

Sumber : WHO, 2004

2.1.6. Penatalaksanaan Demam Rematik

Tabel 2.3. Pedoman Tirah Baring dan Rawat Jalan pada Pasien Demam Rematik (Markowitz dan Gordiz, 1972)

STATUS KARDITIS PENATALAKSANAAN

Tidak ada karditis Tirah baring selama 2 minggu dan sedikit demi sedikit rawat jalan selama 2 minggu dengan salisilat.

Karditis, tidak ada kardiomegali Tirah baring selama 4 minggu dan sedikit demi sedikit rawat jalan selama 4 minggu Karditis, dengan kardiomegali Tirah baring selama 6 minggu dan sedikit demi sedikit rawat jalan selama 6 minggu Karditis, dengan gagal jantung Tirah baring ketat selama masih ada gejala

gagal jantung dan sedikit demi sedikit rawat jalan selama 3 bulan

Sumber : Buku Ajar Kardiologi Anak, 1994

Eradikasi Streptokokus merupakan syarat utama dalam pengobatan demam rematik akut, sedangkan pengobatan lain bergantung pada manifestasi klinis penyakit. Pengobatan Streptokokus dari tonsil dan faring sama dengan cara pengobatan faringitis Streptokokus, yakni :

Benzatin penicillin G, dosis tunggal

Untuk BB > 30 kg : dosis 1,2 juta U i.m, dan Untuk BB < 30 kg : dosis 600.000 U i.m Jika alergi terhadap benzatin penisilin G :

Eritromisin 40 mg/kgbb/hari dibagi 2-4 dosis selama 10 hari Alternatif lain :

Penisilin V (Phenoxymethylpenicilin) oral, 2 x 250 mg Sulfadiazin oral, 1 gr sekali sehari

Eritromisin oral, 2 x 250 mg

Pengobatan antiradang amat efektif dalam menekan manifestasi radang akut demam rematik. Pada pasien arthritis, manifestasi akan berkurang dengan

prednisone (Tabel 2.4). Kriteria beratnya karditis adalah: (1) Karditis minimal, jika tidak jelas ditemukan adanya kardiomegali. (2) Karditis sedang apabila dijumpai kardiomegali ringan, dan (3) Karditis berat apabila jelas terdapat kardiomegali yang disertai tanda gagal jantung (Madiyono et.al., 2005).

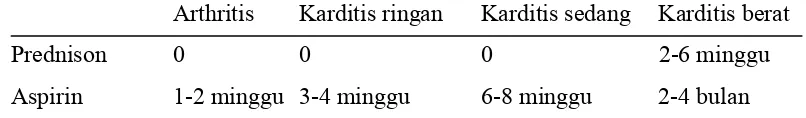

Tabel 2.4. Panduan Obat Anti Inflamasi

Arthritis Karditis ringan Karditis sedang Karditis berat

Prednison 0 0 0 2-6 minggu

Aspirin 1-2 minggu 3-4 minggu 6-8 minggu 2-4 bulan Sumber : Penanganan Penyakit Jantung pada Bayi dan Anak, 2005

Dosis : Prednison : 2 mg/kgbb/hari dibagi dalam 4 dosis selama 2 minggu dan diturunkan sedikit demi sedikit (tapering off ) dengan

pengurangan dosis harian sebanyak 5 mg setiap 2-3 hari.

Bila penurunan ini dimulai, aspirin 75 mg/kgbb/hari dalam 2 minggu dan dilanjutkan selama 6 minggu

Aspirin : 100mg/kgbb/hari dibagi dalam 4-6 dosis; setelah minggu ke-2 dosis aspirin diturunkan menjadi

60 mg/kgbb/hari.

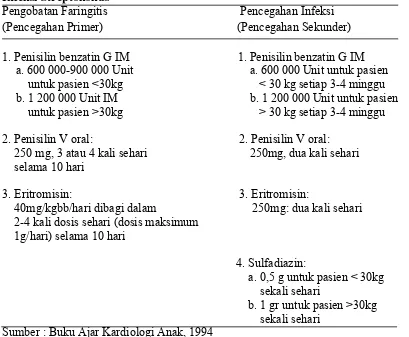

2.1.7. Pencegahan Demam Rematik

Pencegahan primer demam rematik berarti mengeradikasi Streptokokus saat terjadi infeksi saluran pernafasan bagian atas (faringitis) dengan pemberian antibiotik yang adekuat. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya demam rematik akut. Diagnosis faringitis yang tepat sangat diperlukan untuk dapat memberikan terapi antibiotik yang tepat juga. Antibiotik akan efektif mengeradikasi Streptokokus dari saluran pernafasan atas dan mencegah demam rematik, apabila

diberikan dalam 9 hari sejak munculnya gejala faringitis (WHO, 2004).

Pencegahan sekunder bertujuan untuk mencegah terjadinya demam rematik berulang dan penyakit jantung rematik. Pencegahan sekunder ini wajib dilakukan pada pasien yang pernah mengalami demam rematik baik dengan atau tanpa adanya gangguan pada katup jantung (WHO, 2004).

Tabel 2.5. Jadwal yang Dianjurkan untuk Pengobatan dan Pencegahan Infeksi Streptokokus

Pengobatan Faringitis Pencegahan Infeksi

(Pencegahan Primer) (Pencegahan Sekunder)

1. Penisilin benzatin G IM 1. Penisilin benzatin G IM a. 600 000-900 000 Unit a. 600 000 Unit untuk pasien

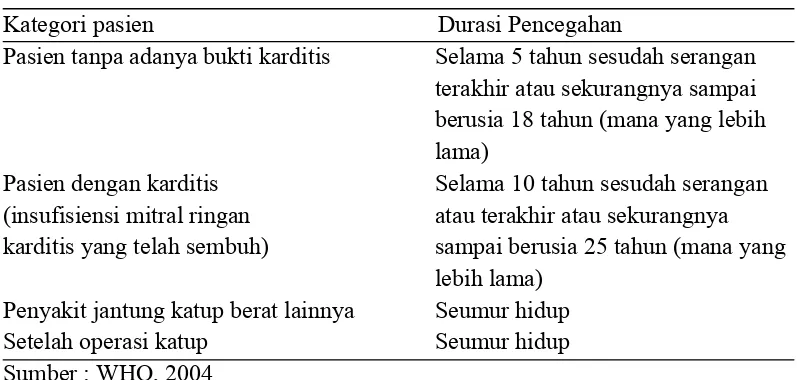

Lama pemberian pencegahan sekunder sangat bervariasi, bergantung pada berbagai faktor, yakni: waktu serangan, jumlah serangan demam rematik sebelumnya, usia pertama kali terkena demam rematik, ada atau tidaknya PJR, ada atau tidaknya riwayat keluarga yang menderita PJR, tingkat sosioekonomi dan keadaan lingkungan lainnya (WHO, 2004). Makin muda saat terkena demam rematik, makin besar kemungkinan kumat, namun setelah pubertas kemungkinan kumat cenderung menurun. Sebagian besar kumat terjadi pada 5 tahun pertama.

Pasien dengan karditis lebih mudah kumat daripada pasien tanpa karditis (Wahab, 1994).

Tabel 2.6. Durasi Pencegahan Sekunder yang Disarankan Kategori pasien Durasi Pencegahan

Pasien tanpa adanya bukti karditis Selama 5 tahun sesudah serangan terakhir atau sekurangnya sampai berusia 18 tahun (mana yang lebih lama)

Pasien dengan karditis Selama 10 tahun sesudah serangan (insufisiensi mitral ringan atau terakhir atau sekurangnya karditis yang telah sembuh) sampai berusia 25 tahun (mana yang

lebih lama) Penyakit jantung katup berat lainnya Seumur hidup

Setelah operasi katup Seumur hidup

Sumber : WHO, 2004

2.2. Penyakit Jantung Rematik

Penyakit Jantung Rematik (PJR) merupakan kerusakan katup jantung yang disebabkan oleh respon imun abnormal terhadap infeksi Streptokokus yang terjadi saat demam rematik sebelumnya (Marijon et.al., 2012). PJR lebih sering terjadi

2.3. Elektrokardiogram

Rekaman aktivitas jantung berperan sangat penting dalam kardiologi. Pencatatan aktivitas jantung atas dasar perbedaan potensial listrik ini disebut elektrokardiografi (EKG). Impuls listrik jantung memacu kontraksi berjalan melalui sistem konduksi khusus yang menimbulkan arus listrik lemah yang menyebar ke seluruh tubuh. Dengan elektroda yang diletakkan pada beberapa tempat dipermukaan tubuh dan dengan menghubungkan elektroda tersebut dengan

alat elektrokardiografi, maka arus listrik tersebut dapat terekam pada kertas elektrokardiogram.

Adapun kegunaan dari EKG adalah sebagai berikut :

1. Dapat menentukan adanya hipertrofi atau pembesaran ruang jantung 2. Dapat menentukan adanya gangguan miokardium

3. Membantu diagnosis spesifik distritmia

4. Membantu diagnosis perikarditis atau efusi pericardium 5. Mengetahui efek berbagai obat terhadap sistem kardiovaskular

6. Dapat menentukan adanya gangguan metabolik atau elektrolit (Wahab, 1994)

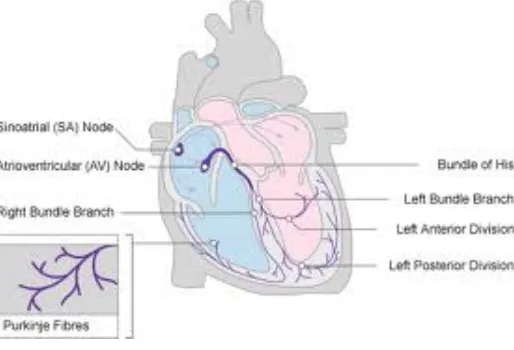

2.3.1. Anatomi dan Fisiologi Sistem Konduksi Jantung

Sistem konduksi jantung terdiri dari sel-sel khusus yang berfungsi meneruskan impuls listrik. Sel-sel ini tidak berperan dalam mekanisme kontraksi, melainkan berperan dalam pengaturan koordinasi aktivitas jantung. Sistem konduksi itu berturut-turut adalah:

1. Nodus Sinoatrial (nodus SA), disebut juga sebagai pacu jantung (pacemaker) merupakan sekumpulan sel yang terletak di sudut kanan atrium kanan dengan ukuran panjang 10-20 mm dan lebar 2-3 mm. Nodus SA mengatur ritme jantung (60-100 x/menit) dengan mempertahankan kecepatan depolarisasi dan mengawali siklus jantung dengan sistolik atrium yang dipengaruhi oleh saraf simpatik dan parasimpatik (Dharma, 2009; Putra et.al., 1994).

2. Jaras internodal atrium (internodal atrial pathway) akan meneruskan impuls ke

atrium. (2) Jaras internodal media yang meninggalkan bagian posterior nodus SA kemudian ke bagian superior nodus AV, dan (3) Jaras internodal posterior yang meninggalkan posterior nodus SA menuju bagaian posterior nodus AV. Ketiga jaras ini akan saling berhubungan dan menghantarkan impus dari nodus SA ke nodus AV (Putra et.al., 1994).

3. Nodus Atrioventrikular (nodus AV), pada orang dewasa berukuran 2 x 5 mm dan terletak pada permukaan endokardium pada bagian kanan septum

interatrium. Nodus AV menghasilkan impuls 40-60 x/menit dan kecepatan konduksi 0,05 meter/detik. Impuls dari atrium ini mengalami perlambatan selama 0,07 detik di nodus AV (Dharma, 2009).

4. Bundel His bercabang menjadi cabang kiri dan kanan. Cabang bundel kanan

(right bundle branch) menuju septum ventrikel sampai ke dasar muskulus

papilaris anterior. Cabang bundel kiri (left bundle branch) menembus septum ventrikel dan terbagi menjadi fasikulus anterior yang berperan dalam kontraksi ventrikel kiri bagian anterior dan superior dan fasikulus posteror yang berperan dalam kontraksi bagian posterior dan inferior ventrikel kiri (Putra et.al., 1994). 5. Sistem Purkinje. Cabang bundel His akan berakhir pada sistem purkinje di

lapisan subendokardium kedua ventrikel. Serabut purkinje tersebar mulai dari septum interventrikel sampai ke muskulus papilaris dan mengasilkan impuls 20-40 x/menit dengan kecepatan konduksi 4 meter/detik (Dharma, 2009).

2.3.2. Konfigurasi Elektrokardiogram

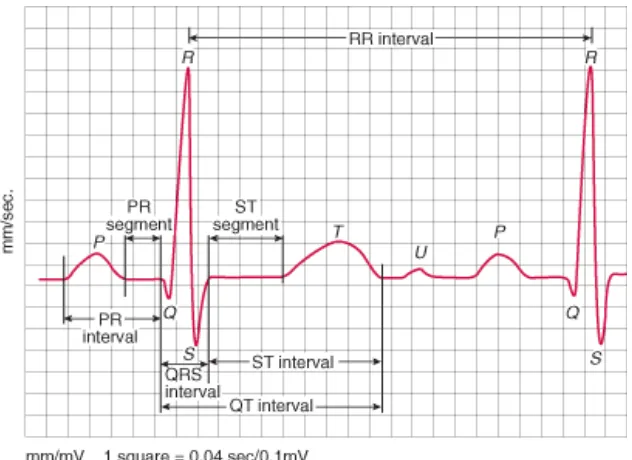

Gambar 2.2. Konfigurasi Elektrokardiogram dengan Gelombang, Segmen dan Interval

Sumber : www.merckmanuals.com

Gelombang P : gelombang pertama kali terlihat. Terjadi defleksi positif akibat depolarsasi atrium.

Interval P-R : waktu antara permulaan gelombang P dengan awal kompleks QRS. Menunjukkan waktu terjadinya penjalaran gelombang depolarisasi dari atrium ke ventrikel.

Segmen P-R : dibentuk dari akhir gelombang P sampai dengan awal kompleks QRS dan merupakan penentu garis isoelektris Gelombang Q : defleksi negatif pertama yang terlihat. Gelombang Q tidak

selalu nampak, bergantung letak pencatatan dan sifat otot ventrikel

Gelombang R : defleksi positif pertama pada depolarisasi ventrikel

Gelombang S : defleksi negatif pertama setelah defleksi positif (R) pada depolarisasi ventrikel

Kompleks QRS : menunjukkan depolarisasi ventrikel (dan kontraksi) Gelombang T : defleksi akibat repolarisasi ventrikel

Gelombang U : defleksi setelah gelombang T sebelum gelombang P; menunjukkan repolarisasi serabut purkinje

Interval Q-T : waktu depolarisasi dan repolarisasi ventrikel; diukur dari awal gelombang Q sampai akhir gelombang T

Segmen S-T : jarak antara akhir dari gelombang S dan awal dari gelombang T; menunjukkan waktu anatara depolarisasi ventrikel dan awal dari repolarisasi ventrikel (Putra et.al., 1994; Jones, 2005)

2.3.3. Gambaran Elektrokardiogram Normal

Berdasarkan Dharma (2009) dan Pomedli et.al. (2011), interpretasi elektrokardiogram dilakukan dengan menentukan :

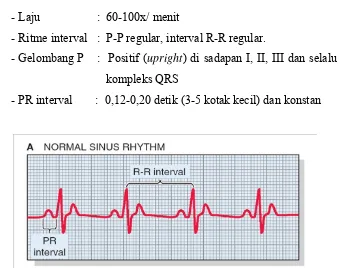

A. Ritme atau irama jantung Karakteristik ritme sinus :

- Laju : 60-100x/ menit

- Ritme interval : P-P regular, interval R-R regular.

- Gelombang P : Positif (upright) di sadapan I, II, III dan selalu diikuti kompleks QRS

- PR interval : 0,12-0,20 detik (3-5 kotak kecil) dan konstan

Gambar 2.3. Gambaran Normal Sinus Ritme Sumber: www.nottingham.ac.uk

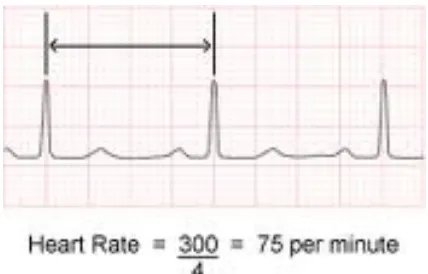

B. Frekuensi jantung (laju QRS)

Terdapat 3 metode untuk menghitung frekuensi jantung, yaitu: 1. 1500 / jumlah kotak kecil antara R-R

Gambar 2.4. Cara Menghitung Frekuensi Jantung dengan Metode 300 dibagi dengan Jumlah Kotak Besar dari R-R

Sumber: www.nottingham.ac.uk

3. Hitung jumlah gelombang QRS dalam 6 detik, kemudian dikalikan 10, atau dalam 12 detik dikalikan dengan 5

Frekuensi jantung normal : 60-100 x/menit (bradikardi < 60, takikardia >100)

C. Interval

1. P-R interval = 0,12-0,20 detik (3-5 kotak kecil) 2. QRS interval ≤ 0,10 detik (≤ 2.5 kotak kecil)

3. Q-T interval ≤ setengah dari interval R-R, jika frekuensi jantung normal

D. Morfologi gelombang P

Lihat gelombang P pada sadapan II dan V1 untuk melihat kelainan pada atrium kiri dan kanan.

E. Kompleks QRS

1. Menentukan aksis jantung

Sumbu jantung (aksis) ditentukan dengan menghitung jumlah resultan defleksi positif dan negatif kompleks QRS rata-rata di sadapan I sebagai sumbu X dan sadapan aVF sebagai sumbu Y. Aksis normal berkisar antara -30o sampai +110o. Beberapa pedoman yang dapat digunakan untuk menentukan aksis jantung adalah:

(aksis) berada pada posisi normal.

b. Bila hasil resultan sadapan I positif dan aVF negatif, jika resultan sadapan II positif: aksis normal. Tetapi jika sadapan II negatif maka deviasi aksis ke kiri (LAD= left axis deviation), berada pada sudut -30o sampai -90o. c. Bila hasil resultan sadapan I negatif dan aVF positif, maka deviasi aksis

ke kanan (RAD= right axis deviation) berada pada sudut +110o sampai +180o.

d. Bila hasil resultan sadapan I negatif dan aVF negatif, maka deviasi aksis kanan atas, berada pada sudut -90o sampai +180o.

2. Hitung durasi kompleks QRS

3. Evaluasi apakah ada tanda-tanda hipertrofi ventrikel kiri atau kanan serta cari apakah terdapat morfologi blok cabang berkas kanan maupun kiri

(bundle branch blocks).

F. Analisis segmen S-T, Gelombang T, interval Q-T dan gelombang U 1. Analisis adanya elevasi segmen S-T :

a. elevasi segemn S-T pada infark miokard akut b. Perikarditis

2. Analisis adanya segmen S-T depresi dan atau gelombang T inversi: a. Iskemia miokard

b. Biasanya bersamaan dengan hipertrofi ventrikel atau blok cabang berkas

(bundle branch blocks).

c. Abnormalitas metabolik (hipokalemia atau hiperkalemia)

2.3.4. Gambaran Elektrokardiogram Abnormal 1. Penyakit Jantung Rematik Aktif

Pada PJR aktif, proses radang yang terjadi dapat melibatkan sistem konduksi, endokardium, miokardium, dan perikardium. Akibatnya, terjadi aritmia dan dilatasi jantung yang selanjutnya dapat menyebabkan regurgitasi mitral dan/

Kelainan konduksi yang sering terjadi adalah blokade konduksi AV. Pemanjangan Interval P-R menunjukkan adanya blokade AV derajat I dan merupakan kriteria minor pada kriteria diagnostik Jones. Adanya keterlibatan miokardium ditunjukkan dengan gelombang T yang rendah dan depresi S-T (Wahab, 1993).

Hipertrofi ventrikel dan atrium dapat terjadi karena peradangan dan regurgitasi mitral dan/atau regurgitasi aorta. Pada pembesaran atrium kiri dapat

dijumpai : (1) durasi gelombang P > 0,11 detik, (2) gelombang P berlekuk disadapan I, II, aVL yang disebut P mitral, dan (3) Gelombang P bifasik di sadapan V1 dengan bagian inversi yang dominan. Sedangkan adanya gelombang R yang tinggi di sadapan V6 menandakan adanya hipertrofi ventrikel kiri (Dharma, 2009).

2. Penyakit Jantung Rematik Kronik

Pada penyakit jantung rematik kronik masalah utama yang muncul adalah regurgitasi valvula. Bila regurgitasi mitral besar, maka akan terjadi penambahan beban volume, baik pada atrium kiri maupun pada ventrikel kiri dan terjadi hipertensi vena pulmonalis (Wahab, 1993).