BAB II

TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Perilaku

2.1.1. Konsep Perilaku

Perilaku manusia merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta

interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap

dan tindakan. Dengan kata lain, perilaku merupakan respon/reaksi seorang individu

terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Respon ini dapat

bersifat pasif (tanpa tindakan : berpikir, berpendapat, bersikap) maupun aktif (melakukan

tindakan). Sesuai dengan batasan ini, perilaku kesehatan dapat dirumuskan sebagai bentuk

pengalaman dan interaksi individu dengan lingkungannya, khususnya yang menyangkut

pengetahuan dan sikap tentang kesehatan.

Perilaku aktif dapat dilihat, sedangkan perilaku pasif tidak tampak, seperti

pengetahuan, persepsi, atau motivasi. Beberapa ahli membedakan bentuk-bentuk perilaku

ke dalam tiga domain yaitu pengetahuan, sikap, dan tindakan atau sering kita dengar

dengan istilah knowledge, attitude, practice. (Sarwono, 2004).

Menurut Skinner(1983) seorang ahli psikologi, merumuskan bahwa perilaku

merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus(rangsangan dari luar). Oleh

karena itu perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan

kemudian organisme merespon,maka teori skiner ini disebut dengan teori S-O-R atau

Stimulus Organisme Respon. Skiner membedakan ada dua respon yaitu :

1. Respondent respons atau reflexive, yakni respon yang ditimbulkan oleh

rangsangan-rangsangan tertentu. Stimulus semacam ini disebut Eliciting

memcakup perilaku emosional, misalnya mendengar berita musibah menjadi

sedih aau menangis, lulus ujian meluapkan kegembiraannya dengan

mengadakan pesta dan sebagainya.

2. Operant Respon atau instrumental response, yakni respon yang timbul dan

berkembang diikuti oleh stimulus dan perangsang tertentu. Perangsang ini

disebut dengan reinfocing stimulation atau reinfocer, karena memperkuat respon.

2.1.2 Jenis Perilaku

Dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus, maka prilaku dapat dibedakan

menjadi dua.

1. Perilaku tertutup.

Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tertutup. Respon atau reaksi

terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi dan sikap yang

terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut, belum dapat diamati oleh

orang lain secara jelas. Misalnya, seorang ibu hamil tau pentingnya pemeriksaan

kehamilan,seorang pemuda tau bahwa merokok berbahaya untuk kesehatan.

2. Perilaku terbuka.

Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka.

Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau

praktek yang dengan mudah dapat diamati oleh orang lain. Misalnya seorang ibu

Seperti telah disebutkan diatas, sebagian besar perilaku manusia adalah operant respon.

Oleh sebab itu untuk membentuk jenis respon atau perilaku perlu diciptakan adanya suatu

kondisi yang disebut dengan operant conditioning. Prosedur pembentukan prilaku dalam

operant conditioning ini menurut skinner adalah sebagai berikut.

a. Melakukan identifikasi tentang hal-hal yang merupakan penguat atau reinfocer

berupa hadiah-hadiah atau rewards bagi perilaku yang akan dibentuk.

b. Melakukan analisis untuk mengidentifikasi komponen-komponen kecil yang

membentuk perilaku yang dikehendaki. Kemudian komponen-komponen

tersebut disusun dalam urutan yang tepat untuk menuju kepada terbentuknya

perilaku yang dimaksud.

c. Menggunakan secara urut komponen-komponen itu sebagai tujuan sementara,

mengidentifikasi reinfocer atau hadiah untuk masing-masing komponen

tersebut.

2.1.3 Determinan Perilaku

Faktor penentu atau determinan perilaku manusia sulit untuk dibatasi karena

perilaku merupakan resultansi dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal

(lingkungan). Secara lebih terperinci perilaku manusia sebenarnya merupakan refleksi dari

berbagai gejala kejiwaan seperti pengetahuan, kehendak, minat, motivasi, persepsi, sikap,

dan sebagainya (Notoatmodjo,2003).

Faktor - faktor yang membedakan respons terhadap stimulus yang berbeda disebut

a. Faktor internal, yakni karakteristik orang yang bersangkutan yang bersifat

bawaan, misalnya: jenis kelamin, tingkat emosional, tingkat kecerdasan,dan

lain-lain.

b. Faktor eksternal, yakni lingkungan: baik lingkungan fisik, sosial, budaya,

politik, dan ekonomi, dan sebagainya. Faktor lingkungan ini sering merupakan

faktor yang dominan mewarnai perilaku seseorang (Notoatmodjo,2003).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah merupakan totalitas

penghayatan dan aktifitas seseorang yang merupakan hasil bersama antara berbagai faktor

baik internal maupun eksternal. Dengan perkataan lain perilaku manusia sangatlah

kompleks dan mempunyai bentangan yang sangat luas.

Tim ahli WHO (1984) menganalisis bahwa yang menyebabkan seseorang itu

berperilaku ada empat alasan pokok yaitu :

1. Pemikiran dan perasaan.

Bentuk pemikiran dan perasaan ini adalah pengetahuan, kepercayaan, sikap,

persepsi, kepercayaan- kepercayaan, dan penilaian - penilaian seseorang

terhadap objek (dalam hal ini adalah objek kesehatan ) dan lain-lain.

2. Orang penting sebagai refrensi.

Apabila seseorang itu penting bagi kita maka apapun yang ia lakukan ataupun

katakan cenderung untuk kita contoh. Orang inilah yang dianggap kelompok

refrensi seperti kepala suku, guru, kepala desa, dan lain-lain.

Yang termasuk adalah fasilitas - fasilitas misalnya: waktu, uang, tenaga kerja,

keterampilan, pelayanan. Pengaruh sumber daya terhadap perilaku dapat

bersifat positif maupun negatif.

4. Kebudayaan

Norma, kebiasaan, nilai-nilai dan pengadaan sumber daya di dalam suatu

masyarakat akan menghasilkan suatu pola hidup yang disebut dengan

kebudayaan. Perilaku yang normal adalah salah satu aspek dari kebudayaan dan

selanjutnya kebudayaan mempunyai pengaruh terhadap perilaku. Kebudayaan

selau berubah, baik lambat ataupun cepat, sesuai dengan peradaban umat

manusia.

Hal-hal yang mempengaruhi perilaku seseorang sebagian terletak dalam diri

individu sendiri yang disebut sebagai faktor internal dan sebagian terletak di luar dirinya

atau disebut dengan faktor eksternal atau faktor lingkungan.

Suatu teori lain dikembangkan oleh Lawrence Green yang telah dicoba untuk

mengungkapkan determinan perilaku dari analisis faktor-faktor yang mempengaruhi

perilaku khususnya perilaku yang berhubungan dengan kesehatan,

yang mengatakan bahwa kesehatan seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh dua faktor

yakni faktor perilaku dan faktor di luar perilaku. Selanjutnya perilaku itu sendiri terbentuk

dari 3 (tiga) faktor.

1. Faktor predisposisi (predisposing factors)

Faktor-faktor ini mencakup pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap

kesehatan, tradisi dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan

dengan kesehatan, sistem nilai yang di anut masyarakat, tingkat pendidikan,

Faktor-faktor ini mencakup ketersediaan sarana dan prasarana ataufasilitas

kesehatan bagi masyarakat, misalnya: air bersih, tempat pembuangan sampah,

tempat pembuangan tinja, ketersediaan makanan bergizi, dsb. Termasuk juga

fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, poliklinik,

posyandu, polindes, posobat desa, dokter atau bidan praktek swasta, dsb.

Termasuk juga dukungan sosial, baik dukungan suami maupun keluarga.

3. Faktor penguat (reinforcing factors)

Faktor-faktor ini meliputi faktor sikap dan perilaku tokoh masyarakat (toma),

tokoh agama (toma), sikap dan perilaku pada petugas kesehatan. Termasuk juga

disini undang-undang peraturan peraturan baik dari pusat maupun dari

pemerintah daerah yang terkait dengan kesehatan.

Menurut WHO yang dikutip oleh Notoatmodjo (2003) , perubahan perilaku

dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

1. Perubahan alamiah (natural change) ialah perubahan yang dikarenakan

perubahan pada lingkungan fisik, sosial, budaya, ataupun ekonomi dimana ia

beraktifitas.

2. Perubahan terencana (planned change) ialah perubahan ini terjadi karena

memang direncanakan sendiri oleh subjek.

3. Perubahan dari hal kesediaannya untuk berubah (readiness to change) ialah

perubahan yang terjadi apabila terdapat suatu inovasi atau program-program

baru, maka yang akan terjadi adalah sebagian orang cepat mengalami

perubahan perilaku dan sebagian lagi lamban. Hal ini disebabkan setiap orang

2.1.4 Perilaku Kesehatan

Menurut Notoatmodjo (2005), respon seseorang terhadap rangsangan atau

objek-objek yang berkaitan dengan sehat-sakit, penyakit, dan faktor-faktor yang mempengaruhi

sehat-sakit adalah merupakan suatu perilaku kesehatan (healthy behavior). Ringkasnya

perilaku kesehatan itu adalah semua aktivitas seseorang yang berkaitan dengan

pemeliharaan dan peningkatan kesehatan baik yang dapat diamati (observable) maupun

yang tidak dapat diamati(unobservable).

Pemeliharaan kesehatan ini meliputi pencegahan dan perlindungan diri dari

penyakit dan masalah kesehatan lain, meningkatkan kesehatan, dan mencari penyenbuhan

apabila sakit. Dengan demikian, perilaku kesehatan bisa dibagi dua, yaitu:

a. Perilaku orang sehat agar tetap sehat dan meningkat, sering disebut dengan

perilaku sehat (healthy behavior) yang mencakup perilaku-perilaku dalam

mencegah atau menghindar dari penyakit dan penyebab masalah kesehatan

(perilaku preventif), dan perilaku dalam mengupayakan meningkatnya

kesehatan (perilaku promotif). Contoh: olah raga teratur, tidak merokok, cuci

tangan pakai sabun sebelum makan dan sebagainya.

b. Perilaku orang yang sakit atau telah terkena masalah kesehatan,

untuk memperoleh penyembuhan atau pemecahan masalah. Perilaku ini disebut

perilaku pencarian pelayanan kesehatan (health seeking behavior). Perilaku ini

mencakup tindakan-tindakan yang diambil seseorang untuk memperoleh

penyembuhan atau terlepas dari masalah kesehatan yang dideritanya. Pelayanan

kesehatan yang dicari adalah fasilitas kesehatan modern (rumah sakit,

puskesmas, poliklinik dan sebagainya) maupun tradisional (dukun, sinshe,

Menurut Becker (1979) dalam Notoatmodjo (2005), beliau membagikan perilaku

kesehatan menjadi tiga, yaitu:

1. Perilaku sehat (healthy behavior)

Perilaku atau kegiatan yang berkaitan dengan upaya mempertahankan dan

meningkatkan kesehatan, antara lain:

a. Kegiatan fisik yang teratur dan cukup.

b. Makanan dengan menu seimbang .

c. Tidak merokok serta meminum minuman keras dan tidak memakai narkoba.

d. Istirahat yang cukup.

e. Pengendalian stress.

f. Perilaku atau gaya hidup positif.

2. Perilaku sakit (Illness behavior)

Perilaku sakit adalah tindakan atau kegiatan seseorang yang sakit atau terkena

masalah kesehatan pada dirinya atau keluarganya, untuk mencari penyembuhan,

atau untuk mengatasi masalah kesehatan yang lainnya. Tindakan yang muncul

pada orang sakit atau anaknya sakit adalah:

a. Didiamkan saja dan tetap manjalani aktivitas sehari-hari.

b. Melakukan tindakan dengan melakukan pengobatan sendiri melalui cara

tradisional atau cara modern.

2.1.5 Domain Perilaku

Perilaku manusia merupakan hasil dari segala macam pengalaman serta interaksi

manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan

yang berasal dari luar atau dalam dirinya. Respon ini dapat bersifat aktif (tanpa tindakan :

berpikir, berpendapat, bersikap) maupun aktif (melakukan tindakan) (Sarwono,2000).

Meskipun perilaku adalah bentuk reaksi atau respon terhadap stimulus atau

rangsangan dari luar organisme (orang), namun dalam memberikan respons sangat

tergantung pada karakterisitik atau faktor-faktor lain dari orang yang bersangkutan. Faktor-

faktor yang membedakan respons terhadap stimulus yang berbeda disebut determinan

perilaku. Determinan perilaku ini dapat dibedakan menjadi dua yakni :

1. Determinan atau faktor internal, yakni karakteristik orang yang bersangkutan

yang bersifat bawaan, misalnya: tingkat kecerdasan, tingkat emosional, jenis

kelamin, dan sebagainya.

2. Determinan atau faktor eksternal, yakni lingkungan, baik lingkungan fisik,

sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Faktor lingkungan ini sering

merupakan faktor yang dominan yang mewarnai perilaku seseorang.

Menurut Benyamin Bloom (1908) dalam Notoatmodjo (2005), beliau mendapati

terdapat tiga domain perilaku yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ahli pendidikan di

Indonesia kemudian menterjemahkan ketiga domain ini ke dalam cipta (kognitif), rasa

(afektif), dan karsa (psikomotor), atau peri cipta, peri rasa, dan peri tindak. Untuk

kepentingan pendidikan praktis, tiga tingkat ranah perilaku telah dikembangkan sebagai

berikut:

1. Pengetahuan (Knowledge)

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia. Penginderaan terjadi melalui

panca indra manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa,

dan raba. Terdapat intensitas yang berbeda-beda pada setiap pengetahuan

a. Tahu (know)

Tahu diartikan hanya hanya sebagai recall (memanggil) memori yang telah

ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu. Contoh: dapat menyebutkan

tanda-tanda kekurangan kalori dan protein pada anak balita.

b. Memahami (comprehension)

Memahami sesuatu objek bukan sekadar tahu objek tersebut, tetapi orang itu

harus dapat menginterpretasikan secara benar tentang objek yang diketahui

tersebut. Misalnya dapat menjelaskan mengapa harus makan makanan yang

bergizi.

c. Aplikasi (application)

Aplikasi diartikan apabila orang yang telah memahami objek yang

dimaksudkan dapat menggunakan atau mengaplikasikan prinsip yang

diketahui tersebut pada situasi yang lain atau kondisi yang sebenarnya.

Misalnya dapat menggunakan rumus statistik dalam perhitungan-

perhitungan hasil penelitian.

d. Analisis (analysis)

Analisis adalah kemampuan seseorang untuk menjabarkan dan memisahkan,

kemudian mencari hubungan antara komponen-kompenen yang terdapat

dalam sebuah masalah atau objek yang diketahui. Indikasi bahwa

pengetahuan seseorang itu sudah sampai pada tingkat analisis adalah apabila

orang itu sudah dapat menggambarkan (membuat bagan), memisahkan,

membedakan, mengelompokkan, dan sebagainya. Misalnya, dapat membuat

e. Sintesis (syntesis)

Sintesis adalah kemampuan seseorang untuk merangkum atau meletakkan

dalam satu hubungan yang logis dari komponen-komponen pengetahuan

yang dimiliki. Umumnya, analisis adalah kemampuan untuk menghasilkan

formulasi baru dari formulasi-formulasi yang telah ada. Misalnya dapat

membuat atau meringkas dengan kata- kata atau kalimat sendiri tentang

hal-hal yang telah dibaca atau didengar.

f. Evaluasi (evaluation)

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan

penilaian terhadap suatu objek tertentu, yang berdasarkan suatu kriteria yang

ditentukan sendiri atau yang sedang berlaku dalam masyarakat. Misalnya

seorang ibu dapat menilai atau menentukan seorang anak menderita

malnutrisi atau tidak.

2. Sikap (Attitude)

Menurut Campbell (1950), sikap dapat didefinisikan dengan sederhana,

yakni:"An individual's attitude is syndrome of response consistency with regard

to object." Dengan kata lain, sikap itu adalah kumpulan gejala dalam merespons stimulus atau objek, sehingga sikap itu melibatkan pikiran, perasaan, perhatian

dan gejala kejiwaan yang lain. Sementara itu, Newcomb menyatakan bahwa

sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, dan bukan

merupakan pelaksanaan motif tertentu. Sikap itu masih merupakan reaksi

tertutup, bukan merupakan reaksi yang terbuka atau tingkah laku yang terbuka.

Allport (1954) dalam Notoatmodjo (2005), pula merumuskan bahwa sikap

a. Kepercayaan atau keyakinan, ide dan konsep terhadap objek.

b. Kehidupan emosional atau evaluasi orang terhadap objek.

c. Kecendrungan untuk bertindak.

Sikap bisa dibagi menurut tingkat intensitasnya, yaitu :

1. Menerima

Menerima diartikan individu atau subjek mau menerima stimulus atau

objek yang diberikan.

2. Menanggapi

Menanggapi diartikan subjek memberikan jawaban atau tanggapan

terhadap pertanyaan atau objek yang dihadapi.

3. Menghargai

Menghargai diartikan apabila subjek dapat memberikan nilai yang positif

terhadap objek atau stimulus. Mengajak orang lain untuk mengerjakan

atau mendiskusikan suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat

tiga.

4. Bertanggungjawab.

Bertanggung jawab diartikan subjek tersebut berani mengambil resiko

terhadap apa yang diyakininya. Bertanggung jawab atas segala sesuatu

yang telah dipilihnya dengan segala resiko merupakan sikap yang paling

tinggi.

3. Tindakan (practise).

Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan. Untuk mewujudkan

kondisi yang memungkinkan. Faktor-faktor misalnya adanya fasilitas atau

sarana dan prasarana perlu supaya sikap meningkat menjadi tindakan. Praktik

atau tindakan dapat dikelompokkan menjadi 4 tingkatan mengikut kualitasnya,

yaitu:

1. Persepsi (perception)

Mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang

diambil adalah merupakan praktek tingkat pertama. Misalnya seorang ibu

dapat memilih makanan yang bergizi untuk anak balitanya.

2. Respons terpimpin ( guide response)

Dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar dan sesuai

dengan contoh adalah merupakan indikator praktek tingkat dua. Misalnya

seseorang ibu dapat memasak sayur dengan benar.

3. Mekanisme (mecanism)

Apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara

otomatis, atau sesuatu itu sudah merupakan kebiasaaan, maka ia sudah

mencapai praktek tingkat tiga. Misalnya seorang ibu yang sudah

mengimunisasikan bayinya pada umur- umur tertentu, tanpa menunggu

perintah atau ajakan orang lain.

4. Adopsi (adoption)

Adaptasi adalah suatu praktek atau tindakan yang sudah berkembang

dengan baik. Artinya tindakan itu sudah dimodifikasikannya tanpa

mengurangi kebenaran tindakan tersebut. Misalnya seorang ibu dapat

memasak makanan yang bergizi dengan bahan-bahan yang murah dan

2.16 Perubahan Perilaku

Perubahan perilaku merupakan tujuan dari pendidikan atau promosi kesehatan,

maka teori tentang perubahan perilaku perlu dipahami dengan baik bagi praktisi promosi

dan pendidikan kesehatan. Perubahan perilaku kesehatan sebagai tujuan dari promosi atau

pendidikan kesehatan sekurang-kurangnya mempunyai 3 dimensi yakni:

a. Mengubah perilaku negatif (tidak sehat) menjadi perilaku positif (sesuai dengan

nilai-nilai kesehatan).

b. Mengembangkan perilaku positif (pembentukan atau pengembangan perilaku

sehat).

c. Memelihara perilaku yang sudah positif atau perilaku yang sudah sesuai norma

dan nilai kesehatan (perilaku sehat) dengan kata lain mempertahankan perilaku

sehat yang sudah ada.

Bentuk perubahan perilaku sangat bervariasi, sesuai dengan konsep yang

digunakan oleh para ahli dalam pemahamannya terhadap perilaku. Menurut WHO dalam

Notoatmodjo (2007), perubahan perilaku dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

a. Perubahan alamiah (Natural Change)

Perilaku manusia selalu berubah. Sebagian perubahan itu disebabkan karena

kejadian alamiah. Apabila dalam masyarakat sekitar terjadi perubahan

lingkungan fisik, sosial budaya dan ekonomi, maka anggota masyarakat di

dalamnya juga akan mengalami perubahan.

b. Perubahan terencana (Planned Change)

Perubahan perilaku ini terjadi karena memang direncanakan sendiri oleh

subjek. Misalnya: pak Anwar adalah perokok berat, karena pada suatu saat ia

mengurangi rokok sedikit demi sedikit dan akhirnya ia berhenti merokok sama

sekali.

c. Kesediaan untuk berubah (Readiness to Change)

Apabila terjadi suatu inovasi atau program-program pembangunan di dalam

masyarakat, maka yang sering terjadi adalah sebagian orang yang sangat cepat

untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut (berubah perilakunya), dan

sebagian orang lain sangat lambat untuk menerima inovasi atau perubahan

tersebut. Hal ini disebabkan karena setiap orang mempunyai kesediaan yang

berbeda-beda untuk berubah meskipun kondisinya sama.

2.1.7 Strategi Perubahan Perilaku

Dalam program-program kesehatan, agar diperoleh perubahan perilaku yang sesuai

dengan norma-norma kesehatan, sangat diperlukan usaha-usaha konkret dan positif.

Beberapa strategi untuk memperoleh perubahan perilaku tersebut oleh WHO

dikelompokkan menjadi 3:

a. Menggunakan kekuatan (Enforcement)

Dalam hal ini perubahan perilaku dipaksakan kepada sasaran atau masyarakat

sehingga ia mau melakukan (berperilaku) seperti yang diharapkan. Cara ini

dapat ditempuh menggunakan cara-cara kekuatan baik fisik maupun psikis,

misalnya dengan cara mengintimidasi atau ancaman-ancaman agar masyarakat

atau orang mematuhinya. Cara ini akan menghasilkan perilaku yang cepat, akan

tetapi perubahan tersebut belum tentu berlangsung lama karena perubahan

perilaku yang terjadi tidak atau belum disadari oleh kesadaran sendiri.

Perubahan perilaku masyarakat melalui peraturan, perundangan atau

peraturan-peraturan tertulis ini sering juga disebut “law enforcement’” atau “regulation”.

Artinya masyarakat diharapkan berperilaku, diatur melalui peraturan atau

undang-undang secara tertulis. Misalnya, dilingkup pemerintah desa atau

kelurahan dikeluarkan aturan, keluarga-keluarga yang istrinya tidak

memeriksakan kehamilannya, maka tidak akan diberikan surat keterangan lahir

bagi bayi yang dilahirkan.

c. Pendidikan (Education)

Perubahan perilaku kesehatan melalui cara pendidikan atau promosi kesehatan

ini diawali dengan cara pemberian informasi-informasi kesehatan. Dengan

memberikan informasi-informasi tentang cara-cara mencapai hidup sehat, cara

pemeliharaan kesehatan, cara menghindari penyakit, dan sebagainya akan

meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hal tersebut.

Selanjutnya dengan pengetahuan-pengetahuan ini akan menimbulkan kesadaran

mereka, dan akhirnya akan menyebabkan orang berperilaku sesuai dengan pengetahuan

yang dimilikinya itu. Hasil atau perubahan perilaku dengan cara ini memakan waktu lama,

tetapi perubahan yang dicapai akan bersifat langgeng karena disadari oleh kesadaran

mereka sendiri (bukan karena paksaan).

Perubahan perilaku dengan pendidikan akan menghasilkan perubahan yang efektif

bila dilakukan melalui metoda “Diskusi Partisipasi”. Cara ini adalah sebagai peningkatan

cara yang kedua yang dalam memberikan informasi tentang kesehatan tidak bersifat searah

saja, tetapi dua arah. Hal ini berarti bahwa masyarakat tidak hanya pasif menerima

informasi, tetapi juga harus aktif berpartisipasi melalui diskusi-diskusi tentang informasi

mereka diperoleh secara mantap dan lebih mendalam, dan akhirnya perilaku yang mereka

peroleh akan lebih mantap juga, bahkan merupakan referensi perilaku orang lain. Sudah

tentu cara ini akan memakan waktu yang lebih lama dari cara kedua tersebut, dan jauh

2.2Keluarga Berencana 2.2.1.Pengertian

Keluarga berencana atau KB adalah suatu usaha untuk menjarangkan atau

merencanakan jumlah atau jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi. Sasaran dari

suatu program KB dibagi atas sasaran langsung yaitu pasangan usia subur (PUS) yang

bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasespsi

dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan dan sasaran tidak langsung yaitu

pelaksana dan pengelola KB dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran melalui

pendekatan kebijakan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang

berkualitas, keluarga sejahtera (Handayani, 2010).

Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui program keluarga berencana.

Program ini merupakan upaya mendasar untuk meningkatkan kualitas sumber daya

manusia melalui pendekatan keluarga. Program Keluarga Berencana (KB) dimaksudkan

agar setiap keluarga dapat mengatur jumlah anak, memberikan pengasuhan, layanan

kesehatan, dan pendidikan dengan lebih optimal, serta meningkatkan taraf ekonomi dan

kesejahteraan keluarganya. Program keluarga berencana juga dapat mendorong

tercapainya Millenium Development Goal’s (MDGs) dengan menurunkan angka kematian

ibu. Keikutsertaan ber-KB dan pendewasaan usia perkawinan dapat mengendalikan jumlah

kelahiran dan menghindarkan resiko kematian ibu melahirkan dengan memperhatikan

kesehatan reproduksi dan menghindari melahirkan terlalu muda, tua, banyak, dan dekat

(4T).

Keluarga berencana (KB) adalah program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Program keluarga berencana

oleh pemerintah adalah agar keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan

pertumbuhan yang seimbang. Gerakan Keluarga Berencana Nasional Indonesia telah

berumur sangat lama yaitu pada tahun 70-an dan masyarakat dunia menganggap berhasil

menurunkan angka kelahiran yang bermakna. Perencanaan jumlah keluarga dengan

pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau

penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya.

Pada awalnya pendekatan keluarga berencana lebih diarahkan pada aspek

demografi dengan upaya pokok pengendalian jumlah penduduk dan penurunan fertilitas

(TFR).Dimana Program KB nasional merupakan salah satu program untuk meningkatkan

kualitas penduduk, mutu sumber daya manusia, kesehatan dan kesejahteraan sosial, yang

selama ini dilaksanakan melalui pengaturan kelahiran, pendewasaan usia kawin,

peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Namun terjadi perubahan

paradigma, dari pendekatan pengendalian populasi dan penurunan fertilitas, menjadi lebih

kearah pendekatan kesehatan reproduksi dengan memperhatikan hak-hak reproduksi dan

kesetaraan gender.

Sejalan dengan perubahan paradigma kependudukan dan pembangunan di atas

program KB di Indonesia juga mengalami perubahan orientasi dari nuansa demografis ke

nuansa kesehatan reproduksi yang di dalamnya terkandung pengertian bahwa KB adalah

suatu program yang dimaksudkan untuk membantu pasangan atau perorangan dalam

mencapai tujuan reproduksinya. Hal ini mewarnai program KB era baru di Indonesia.

Memasuki era baru program KB di Indonesia diperlukan adanya reorientasi dan reposisi

program secara menyeluruh dan terpadu. Reorientasi dimaksud terutama ditempuh dengan

jalan menjamin kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang

menjadi bagian integral dari hak-hak azasi manusia yang bersifat universal. Prinsip pokok

segala bentuk serta kesetaraan dan keadilan gender melalui pemberdayaan perempuan

serta peningkatan partisipasi pria.

Menurut UU No 10 tahun 1992 (tentang perkembangan kependudukan dan

pembangunan keluarga sejahtera) adalah upaya kepedulian dan peran serta masyarakat

melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan

keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Program KB

adalah bagian yang terpadu (integral) dalam program pembangunan nasional dan bertujuan

untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual dan sosial budaya penduduk indonesia

agar dapat dicapai kesimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional

(Depkes,1999).

Sejak PELITA V, program KB nasional diubah menjadi gerakan KB nasional yaitu

gerakan masyarakat yang menghimpun dan mengajak segenap potensi masyarakat untuk

berpartisipasi aktif dalam melembagakan dan membudayakan NKKBS dalam rangka

meningkatkan mutu sumber daya manusia indonesia (Handayani, 2010).

2.2.2. Tujuan Program KB

Tujuan umum untuk lima tahun kedepan mewujudkan visi dan misi program KB

yaitu membangun kembali dan melestarikan pondasi yang kokoh bagi pelaksana program

KB dimasa mendatang untuk mencapai keluarga berkualitas 2015. Sedangkan tujuan

program KB secara filosofis adalah :

1. Meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang

bahagia dan sejahtera melalui pengendalian.

2. Terciptanya penduduk yang berkualitas, sumber daya manusia yang bermutu dan

meningkatkan kesejahteraan keluarga (Handayani,2010).

Metode kalender adalah metode yang digunakan berdasarkan masa subur dimana

harus menghindari hubungan seksual tanpa perlindungan kontrasepsi berdasarkan

siklus menstruasinya.Terdiri dari metode sederhana tanpa alat (KBA) dan metode

sederhana dengan alat. Metode KBA antara lain : Coitus interuptus, metode

kalender, metode lendir serviks (MOB), metode suhu basal badan, dan

simptotermal yaitu perpaduan antara suhu basal dan lendir serviks. Sedangkan

metode sederhana (metode barier) dengan alat yaitu : kondom, diagfragma, cup

serviks dan spermisida.

2. Metode Kontrasepsi Hormonal

Pada dasarnya dibagi atas kombinasi (mengandung hormon progesteron dan

esterogan sintetik) dan yang hanya mengandung progesteron saja. Kotrasepsi

hormonal kombinasi terdapat pada pil dan suntikan/injeksi. Sedangkan hormon

yang berisi progesteron terdapat pada pil, suntik, dan alat kontrasespsi bawah kulit

(AKBK) / implant.

3. Metode Kontrasepsi dengan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)

AKDR adalah Suatu alat untuk mencegah kehamilan yang efektif, aman dan

reversibel yang terbuat dari plaslik atau logam kecil yang dimasukan dalam uterus

melalui kanalis servikalis.

4. Metode Kontrasepsi Mantap

Terdiri dari 2 macam yaitu MOW yang sering dikenal dengan tubektomi karena

prinsip metode ini adalah memotong atau mengikat saluran tuba fallopi sehingga

mencegah pertemuan antara ovum dan sperma. Dan MOP yang dikenal dengan

vasektomi yaitu memotong atau mengikat saluran vas defferens agar cairan sperma

5. Metode Kontrasepsi Darurat

Kontrasepsi darurat atau kondar atau lebih dikenal dengan istilah “morning after

pil” hanya digunakan dalam keadaan darurat dan tidak dimaksudkan untuk penggunaan rutin. Kontrasepsi ini digunakan setelah senggama oleh wanita yang

2.3 Keluarga Berencana Alami

Menurut WHO keluarga berencana alami adalah metode untuk merencanakan

kehamilan melalui observasi tanda dan gejala yang muncul pada masa subur dan tidak

subur sepanjang siklus menstruasi. Dalam defenisi keluarga berencana alami yang

digunakan dengan tujuan mencegah konsepsi terkandung pengertian bahwa obat-obatan,

alat kontrasepsi dan prosedur perdarahan tidak digunakan, pantang berhubungan seksual

selama fase subur siklus menstruasi, dan praktik hubungan seksual dilakukan setelah fase

masa subur menstruasi.

Komponen utama dalam keluarga berencana alami adalah kewaspadaan pada

semua masa subur yang berkaitan erat dengan siklus menstruasi seorang wanita sedangkan

komponen kedua adalah pengetahuan untuk membantu merencanakan sebuah keluarga,

yang disebut sebagai metodologi (Varney,2007).

Dasar biologis keluarga berencana alami adalah pemahaman menyeluruh mengenai

siklus menstruasi. Siklus menstruasi atau haid atau datang bulan adalah perubahan

terjadi setiap bulan antara us

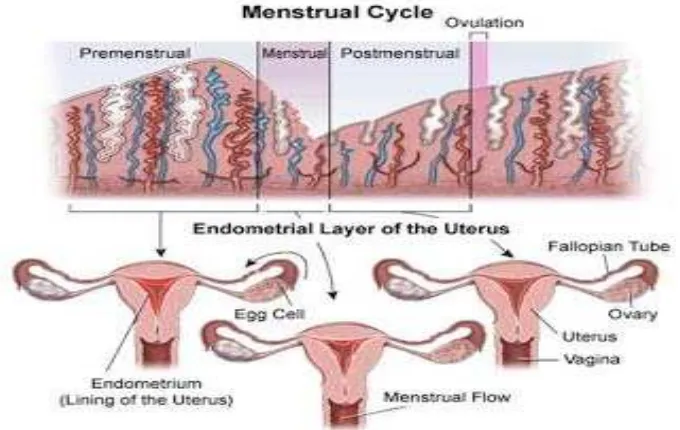

Haid merupakan hal yang alamiah bagi wanita yang sehat. Dimana pada setiap

bulannya seorang wanita akan mengalami perdarahan yang disebut menstruasi. Proses

menstruasi adalah peluruhan dinding Rahim (endometrium) yang disertai dengan

terjadinya perdarahan. Proses menstruasi umumnya tidak terjadi pada ibu hamil.

Menstruasi biasanya akan terjadi setelah terjadinya perubahan pada fisik di masa pubertas

yang ditandai dengan payudara mulai membesar, rambut tumbuh diseputar alat kemaluan,

Siklus Menstruasi

Siklus haid yang normal berkisar antara 28 - 29 hari. Ada beberapa perempuan

yang masa siklusnya berlangsung dari 20 sampai 35 hari masih dianggap normal.

Menstruasi bervariasi bagi setiap wanita dan hampir 90% wanita memiliki siklus haid

25-35 hari dan sekitar 10-15 % yang memilki siklus haid 28 hari. Namun, beberapa wanita

memilki siklus yang tidak teratur dan hal ini bisa menjadi indikasi adanya masalah

kesuburan. Menstruasi ini merupakan siklus yang berulang-ulang pada organ reproduksi

perempuan. Normalnya menstruasi berlangsung selama 3 - 7 hari.

Setelah pubertas, ovarium memiliki korteks tebal yang mengelilingi suatu medula

yang mengandung banyak pembuluh darah. Pada saat lahir korteks mengandung sejumlah

folikelprimer ovarium. Setelah pubertas, setiap bulan beberapa folikel berkembang membentuk folikel vesikularovarium (folikel d’graf) yang biasanya menjadi matur dan rupture, kemudian mengeluarkan ovum. Proses ini disebut ovulasi. Ovum melewati tuba

uterin sepanjang ujung fimbriae dan dapat difertilasi oleh sperma pria. Fertilasi terjadi

biasanya pada segitiga lateral tuba uterine.

Ada beberapa hormon yang mempengaruhi terjadinya mentruasi yaitu:

1. Hormon GnRH (Gonadotropin Releasing Hormon)

2. FSH (Follicle Stimulating Hormone)

3. LH (Luteinizing Hormone)

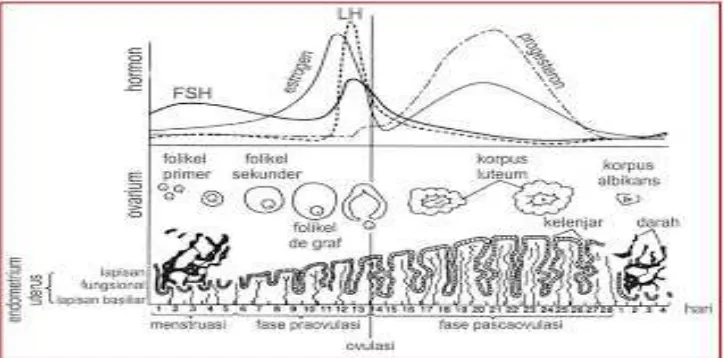

Gambar 2.1. Siklus Menstruasi

Seorang wanita memiliki dua ovarium dimana masing-masing menyimpan sekitar

200.000 hingga 400.000 folikel/sel telur yang belum matang. Normalnya, hanya satu atau

beberapa sel telur yang tumbuh setiap periode menstruasi dan sekitar hari ke 14 sebelum

menstruasi berikutnya, ketika sel telur tersebut telah matang maka ovum tersebut akan

dilepaskan dari ovarium dan kemudian berjalan menuju Tuba fallopi untuk kemudian

dibuahi. Proses pelepasan ini di sebut dengan "Ovulasi".

Hormon GnRH dikeluarkan dari Hipotalamus yang kemudian memicu hipofisis

anterior untuk mengeluarkan hormon FSH, hormon FSH ini akan terus memicu

pematangan folikel diovarium sehingga terjadi sintesis Estrogen dalam jumlah yang besar.

Proses ini akan mengakibatkan proliferasi sel endometrium/penebalan. Estrogen yang

tinggi akan memberi tanda kepada hipofisis untuk mengeluarkan hormon LH, hormon ini

akan mengakibatkan Ovulasi dan memicu korpus luteum untuk mensintesis Progesteron.

Hormon progesteron sendiri menyebabkan perubahan sekretorik pada endometrium

sehingga terjadilah fase sekresi/fase luteal. Fase sekresi ini tetap berlangsung 14 hari,

Fase Terjadinya Menstruasi 1. Fase Menstruasi

Pada fase ini dinding rahim akan mengalami peluruhan dan keluar melalui

vagina dalam bentuk darah dengan kadar kekentalan yang berbeda-beda.

Terkadang terdapat juga gumpalan-gumpalan darah dalam proses tersebut. Fase

ini berlangsung selama 3 sampai dengan4 hari.

2. Fase Pasca Menstruasi

Selama kurang lebih 4 hari luka akibat peluruhan dinding rahim tersebut akan

sembuh secara perlahan.

3. Fase Poliferasi atau pra-ovulasi

Fase ini terjadi setelah penyembuhan berhasil. Pada fase ini dinding rahim

mengalami penebalan dengan tebal kurang lebih 3.5 mm. Fase ini berlangsung

dari hari 5 sampai dengan hari ke 14. Pada fase ini leher rahim akan

mengeluarkan lender yang bersifat basa untuk menetralkan sifat asam yang di

hasilkan oleh vagina. Penetralan ini terjadi untuk memperpanjang hidup sperma

sehingga pembuahan lebih mudah terjadi.

4. Fase Sekresi atau ovulasi

Fase ini terjadi pada hari ke 14 atau yang di kenal dengan masa subur. Pada fase

ini sel endometrium mengeluarkan glikogen dan kapur yang nantinya digunakan

sebagai bahan makanan untuk telur yang sudah di buahi. Pada fase ini ovum di

matangkan dan siap untuk di buahi.

5. Fase Pascaovulasi

Jika ovum tidak dibuahi maka hormone progesterone dan hormon estrogen

Gambar 2.2 Lapisan Rahim Saat Menstruasi (Haid)

Mengenali Siklus menstruasi dengan baik sangat membantu pasangan usia untuk

menerapkan metode kalender sebagai pilihan kontrasepsi sederhana tanpa menggunakan

alat (KB Alamiah), sebagai pencegahan atau penjarangan kehamilan.

Sangat penting dicatat bahwa metode keluarga berencana alami hanya tepat

digunakan oleh pasangan monogami dalam hubungan yang stabil dan mereka sama-sama

memiliki keinginan untuk mengambil tanggung jawab terhadap masa subur, termotivasi

untuk menerapkan keluarga berencana alami dalam hubungan mereka. Apabila pasangan

terbiasa dengan metodologi tersebut, mereka benar-benar merencanakan keluarga mereka

dan kemudian memulai kehamilan saat merasa waktunya tepat dengan menggunakan ubah

pantang berkala menjadi hubungan seksual pada masa-masa subur. Efektivitas metode

keluarga berencana alami bukan hanya bergantung pada keinginan pasangan untuk

menerapkan apa saja yang benar-benar mereka ketahui, tetapi juga pada petunjuk yang

Beberapa metode KB alamiah yang dapat digunakan antara lain : metode kalender,

metode senggama terputus, metode suhu basal, metode amenore laktasi, metode lendir

seviks.

2.3.1 Metode Kalender

Dalam buku yang berjudul Panduan Memilih Kontrasepsi dikatakan bahw

paling tua. Pencetus KBA sistem kalender adalah dr. Knaus (Ahli

dan dr. Ogino (Ahli

suami istri dengan tidak melakukan senggama atau hubungan seksual pada masa ovulasi.

Knaus berpendapat bahw

Sedangkan Ogino berpendapat bahwa

sebelum

berikutnya. Hasil penelitian kedua ahli ini menjadi dasar dari KBA sistem

kalender

dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tidak melakuka

1. Sebagai alat pengendalia

2. Dapat digunakan oleh para pasangan untuk mengharapka

Keuntungan

2. Dapat digunakan oleh setia

3. Tidak membutuhkan alat ata

4. Tidak mengganggu pada saat berhubunga

5.

6. Tidak memerlukan biaya.

7. Tidak memerlukan tempa

Keterbatasan

Sebagai

juga memiliki keterbatasan, antara lain:

1. Memerlukan kerjasama yang baik antara suami istri.

2. Harus ad

3. Pasangan suami istri tidak dapat melakuka

4. Pasangan suami istri harus ta

5. Harus mengamati sikus

Efektifitas

dikombinasikan dengan metode simptothermal. Angka kegagalan penggunaa

4. Kurangnya pemahaman tentang hubunga

5. Anggapan bahwa hari pertam

Penerapan

Hal yang perlu diperhatikan pada

1.

3.

Perhitungan

35 hari. Pemantauan jumlah hari pada setia

kali siklus berturut-turut. Kemudian hitung periode

telah dicatat.Bila teratur (28 hari)

Hari pertama dalam

12 hingga hari ke- 16 dalam

• Bila Haid Teratur

Contoh Kasus: Seoran

9 Maret ini dihitung sebagai hari ke-1. Maka hari ke-12 jatuh pada tanggal 20

Maret dan hari ke 16 jatuh pada tanggal 24 Maret. Jadi

tanggal 20 Maret hingga tanggal 24 Maret. Sehingga pada masa ini merupakan

• Bila

Jumlah hari terpendek dalam 6 kali

menentukan hari pertam

dikurangi 11. Hitungan ini menentukan hari terakhir

Hari pertam

Contoh kasus :

Seorang

terpanjang 30 hari (mulai hari pertama berikutnya).

Jadi masa suburnya adalah mulai hari ke-7 sampai hari ke-19. Sehingga masa ini,

suami istri tidak boleh melakuka

harus menggunaka

2.3.2 Senggama Terputus

Senggama terputus adalah metode keluarga berencana tradisional, dimana pria

mengeluarkan alat kelaminnya (Penis) dari vagina sebelum pria mencapai ejakulasi

sehingga sperma tidak masuk ke dalam vagina dan kehamilan dapat dicegah. Teknik ini

membutuhkan partisipasi besar dari pasangan, selain itu menuntut jiwa yang besar dari

masing-masing pasangan jika ternyata metode tersebut gagal karena faktor kegagalan dari

metode ini memang cukup tinggi dimana sperma mungkin telah keluar ketika orgasme

belum terjadi. Dengan kata lain sperma sudah terlepas dan berenang menuju sel telur

sesaat sebelum penis ditarik keluar (Proverawati, 2010).

Coitus interuptus atau senggama terputus adalah metode pengendalian kelahiran di mana penis dikeluarkan dari vagina sebelum ejakulasi. Penis dikeluarkan sebelum

ejakulasi sehingga sperma tidak masuk ke dalam vagina, maka tidak ada pertemuan antara

sperma dan ovum, sehingga kehamilan dapat dicegah. Kendati demikian, banyak orang

percaya bahwa pada cairan pra-ejakulasi, yang dikeluarkan penis sebelum ejakulasi ketika

Terkait hal ini, beberapa studi ilmiah menunjukkan bahwa asumsi tersebut tidak

benar. Cairan pra-ejakulasi biasanya tidak mengandung sperma. Bila dipraktekkan dengan

benar, coitus interuptus bisa menjadi metode pengendalian kelahiran yang keandalannya

setara dengan kondom. Penelitian yang dilakukan di Guttmacher Institute telah

menunjukkan bahwa tidak ada sperma aktif yang dikeluarkan dalam cairan pra-ejakulasi.

Ketika metode dilakukan dengan benar dan konsisten, ini bisa berhasil mencegah

kehamilan hingga 96 persen. Ini sebanding dengan tingkat keberhasilan 98 persen yang

dicapai dengan penggunaan kondom.

Namun, Rachel K. Jones, selaku penulis riset menegaskan bahwa, “tidak ada yang

sempurna”. Peluang hamil menjadi meningkat ketika metode tidak dilakukan secara tepat.

Pria harus benar-benar mencabut penisnya sebelum cairan pertama “menyembur” ketika

ejakulasi. Ketika penis terlambat dicabut, angka kegagalannya mencapai 27 persen setiap

waktu. Tingkat rata-rata kegagalan pada mereka yang berlatih teknik dengan benar,

digabung dengan mereka yang melakukannya secara tidak benar, adalah 18 persen. Angka

ini sedikit lebih tinggi dari tingkat kegagalan 17 persen untuk pengguna kondom.

Penyebab lain dari kegagalan adalah ketika pria tidak buang air kecil setelah

ejakulasi. Sperma bisa tetap berada di uretra setelah ejakulasi. Menurut Planned

Parenthood Federation of America (PPFA), sperma bisa membuahi pasangannya jika

didorong oleh cairan pra-ejakulasi pada ronde seks berikutnya. Buang air kecil dapat

membersihkan uretra dari sperma. Pria yang menerapkan metode senggama terputus harus

selalu buang air kecil setelah ejakulasi bila berencana untuk memasukkan kembali

penisnya pada pasangannya. Pria juga harus mencuci tangan mereka setelah berhubungan

Meski efektif dalam mencegah kehamilan, coitus interuptus tidak dapat mencegah

penyakit menular seksual. Hanya kondom yang dapat mencegah PMS karena kondom

dapat menjadi penghalang fisik untuk mencegah percampuran cairan tubuh. Oleh karena

itu, untuk mencegah penyebaran penyakit menular seksual, metode ini perlu

dipertimbangkan kembali terutama bagi mereka yang kerap gonta-ganti pasangan. Metode

senggama terputus diyakini merupakan metode terbaik untuk pasangan monogami yang

tidak bisa mentolerir kontrasepsi hormon atau bentuk kontrasepsi lainnya. Keefektifannya

semakin meningkat bila dikombinasikan dengan “metode ritme”, yang mana disesuaikan

dengan siklus ovulasi wanita.

Cara Kerja

Saat berhubungan seks pria dan wanita telah sepakat bahwa pria akan

mengeluarkan semen (air mani) dan spermanya di luar vagina. Saat ketika pria sudah akan

orgasme, maka alat kelamin (penis) dikeluarkan dari vagina dan berejakulasi di luar

sehingga sperma tidak masuk ke dalam vagina, sehingga kehamilan dapat dicegah.

Keuntungan.

a. Efektif bila digunakan dengan benar.

b. Tidak mengganggu produksi ASI.

c. Dapat digunakan sebagai pendukung metode KB lainnya.

d. Tidak ada efek sampingnya

e. Dapat digunakan setiap waktu

f. Tidak membutuhkan biaya

h. Untuk pasangan memungkinkan hubungan lebih dekat dan pengertian yang sangat

dalam.

Keterbatasan.

Efektifitas metode ini untuk mencegah kehamilan sangat bergantung pada

kesediaan pasangan untuk melakukannya saat berhubungan intim. Angka kegagalan

senggama terputus mencapai 4 – 18 kehamilan per 100 perempuan per tahun. Efektifitas

akan jauh menurun apabila sperma dalam 24 jam sejak ejakulasi masih melekat pada

penis.

Pihak medis menganggap metode senggama terputus untuk mencegah kehamilan

belum efektif terutama jika hubungan seks dilakukan di masa subur wanita. Karena

meskipun pria berejakulasi di luar vagina, saat hubungan tersebut berlangsung, penis

mengeluarkan cairan pelumas yang juga mengandung sperma dalam jumlah yang sedikit.

Jika sperma tersebut berhasil masuk ke rahim dan membuahi sel telur maka

akan terjadi. Metode ini juga memutus kenikmatan dalam hubungan seksual.

Kontra Indikasi

a. Ejakulasi prematur pada pria.

b. Suami yang sulit untuk melakukan senggama terputus.

c. Suami yang memiliki kelainan fisik atau psikologis.

d. Pasangan yang kurang dapat saling berkomunikasi.

Hal-Hal Yang Perlu Di Perhatikan Ketika Melakukan Senggama Terputus

Kadang-kadang ejakulasi di dalam vagina adalah saat-saat yang menyenangkan bagi

kedua belah pihak, karena itu sebelum melakukan coitus interuptus atau ejakulasi di luar,

pasangan perlu berdiskusi dan sepakat menggunakannya.Sebelum berhubungan pria

segera mengeluarkan penisnya dari vagina pasangannya dan mengeluarkan sperma di luar

vagina. Pastikan pria tidak terlambat melaksanakannya.

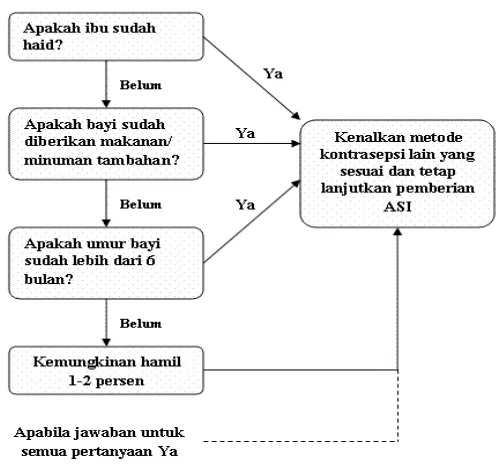

2.3.3 Metode Amenore Laktasi

Metode Amenorea Laktasi (MAL) atau Lactational Amenorrhea Method (LAM)

adalah metode kontrasepsi sementara yang mengandalkan pemberian Air Susu Ibu (ASI)

secara eksklusif, artinya hanya diberikan ASI saja tanpa tambahan makanan dan minuman

lainnya. Metode Amenorea Laktasi (MAL) atau Lactational Amenorrhea Method (LAM)

dapat dikatakan sebagai metode keluarga berencana alamiah (KBA) atau natural family

planning, apabila tidak dikombinasikan dengan metode kontrasepsi lain.

Meskipun penelitian telah membuktikan bahwa menyusui dapat menekan

kesuburan, namun banyak wanita yang hamil lagi ketika menyusui. Oleh karena itu, selain

menggunakan Metode Amenorea Laktasi juga harus menggunakan metode kontrasepsi lain

seperti metode barier (diafragma, kondom, spermisida), kontrasepsi hormonal (suntik, pil

menyusui, AKBK) maupun IUD.

Gambar 2.4. Diagram Metode Amenore Laktasi

1. Ibu belum mengelami haid sejak melahirkan.

2. Menyusui secara penuh (full breast feeding), lebih efektif bila diberikan minimal 8

kali sehari.

3. Umur bayi kurang dari 6 bulan.

Apabila aseptor tidak memenuhi kriteria diatas, maka Metode Amenore Laktasi

bukan pilihan yang tepat bagi wanita usia subur, karena hal ini dapat menyebabkan angka

kegagalan yang tinggi (Handayani, 2010).

Cara Kerja

Cara kerja dari Metode

terjadinya

inhibitor).

mengurangi kadar

Efektifitas

Efektifitas MAL sangat tinggi sekitar 98 persen apabila digunakan secara benar dan

memenuhi persyaratan sebagai berikut: digunakan selama enam bulan pertama setelah

memberika

tergantung pada frekuensi dan intensitas

Metode

1. Efektifitas tinggi (98 persen) apabila digunakan selama enam bulan pertama setelah

2. Dapat segera dimulai setel

3. Tidak memerlukan prosedur khusus, alat maupun obat.

4. Tidak memerluka

5. Tidak menggangg

6.

7. Tidak perlu biaya.

8. Tidak menimbulkan efek samping sistemik.

9. Tidak bertentangan dengan budaya maupun agama.

Unt

1. Mendapatka

2. Peningkata

3. Mengurangi resi

4. Terhindar dari keterpaparan terhadap kontaminasi air,

minum yang dipakai.

Untuk ibu

1. Mengurangi

2. Membant

3. Mengurangi resi

Keterbatasan

Metode

1. Memerlukan persiapan dimulai seja

2. Metode ini hanya efektif digunakan selam

mendapat

3. Tidak melindungi dari

4. Tidak menjadi pilihan bagi

5. Kesulitan dalam mempertahankan pola

Yang Dapat Menggunakan MAL

Metode

menghindari

1.

2. I

3.

memperhatikan hal-hal di bawah ini:

1. Dilakukan segera setelah

2. Frekuensi

3.

4. Tidak mengkonsumsi suplemen.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

cyclosporine, bromocriptine, obat radioaktif, lithium atau anti koagulan.

7.

8.

Metode

mempunya

dengan pertimbangan penilaian klinis

dan penerimaan metode

pemakaian Metod

secara eksklusif selama

maka beberapa hal penting yang perlu diketahui yaitu car

posisi, perlekatan da.

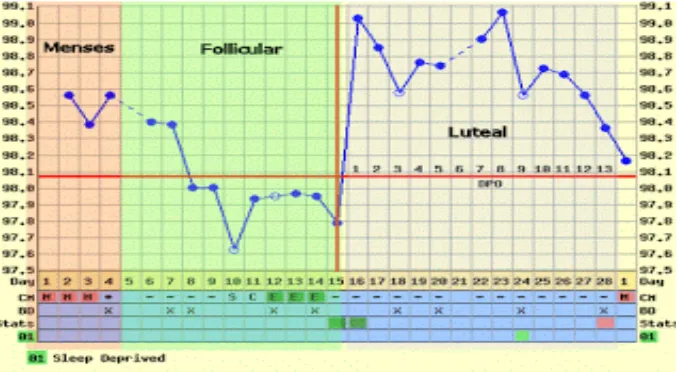

2.3.4 Metode Suhu Basal

Suatu metode kontrasepsi yang dilakukan dengan mengukur suhu tubuh basal,

untuk menentukan masa ovulasi. Metode suhu basal tubuh mendeteksi kapan ovulasi dapat

terjadi. Keadaan ini dapat terjadi karena progesterone yang dihasilkan corpus luteum

dipertimbangkan sebagai masa ovulasi, suhu tubuh terjadi peningkatan sedikitnya 0,4°F

(0,2-0,5°C) diatas 6 kali perubahan sebelumnya diukur.

Pendeteksian peningkatan suhu tubuh ini kemudian dapat mengidentisifikasikan

dua fase siklus menstruasi, yakni fase luteum dan pasca ovulasi. Peningkatan suhu badan

basal mulai 1-2 hari setelah ovulasi dan disebabkan oleh peningkatan kadar hormon

progesterone.Efektifitas metode suhu basal badan cukup baik dengan angka kegagalan

0,3-6,6 kehamilan pada 100 wanita per tahun (Handayani, 2010).

S

atau dalam keada

segera setelah bang

suhu basal untuk mengetahui kapan terjadinya

diukur dengan alat yang berupa termometer basal. Termometer basal ini dapat digunakan

secara oral, per

sama selama 5 menit.

S

suhu 35 derajat Celcius. Pada saat itulah terjadi

s

da

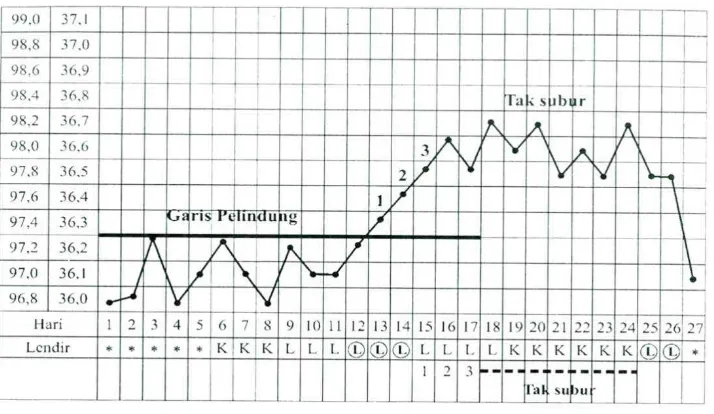

Gambar 2.5. Metode Suhu Basal

Apabila grafik (hasil catatan s

kemungkinan tidak terjadi

Hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya

Begitu sebaliknya, jika terjadi kenaikan s

dibuahi, maka

s

Manfaat

Efektifitas

S

akurat bila terdeteksi pada saat

sekitar 80 persen atau

20-kegagalannya adala

akan jauh lebih efektif apabila dikombinasikan dengan metode

calender method or

periodic abstinence).

Ada

1.

2.

3. Merokok dan atau minum alkohol.

4. Penggunaa

5.

Keuntungan

1. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pasangan terhadap masa subur.

2. Membantu wanita yang mengalami siklus haid yang tidak teratur dengan cara

mendeteksi ovulasi.

3. Dapat menunjukkan perubahan tubuh lain selain lendir serviks.

4. Berada dalam kendali wanita.

Kerugian

1. Membutuhkan motivasi.

2. Suhu tubuh basal dipengaruhi oleh penyakit, kurang tidur, stress/tekanan

emosional, penggunaan sedativa, imunisasi, iklim, dan gangguan saluran cerna.

3. Tidak mendeteksi perubahan masa subur.

4. Membutuhkan masa pantang yang panjang/lama.

Petunjuk Bagi Penggun Atura

1. Suhu diukur pada waktu yang hampir sama setiap pagi (sebelum bangun dari

tempa

2. Catat suhu ibu pada kartu yang telah tersedia.

3. Gunakan catatan suhu pada kartu tersebut untuk 10 hari pertama dari

untuk menentukan suhu tertinggi dari suhu yang

tertentu tanpa kondisi-kondisi di luar

4. Abaikan setiap suhu tinggi yang disebabkan ole

5. Tarik garis pada 0,05 derajat celcius – 0,1 derajat celcius di atas suhu tertinggi dari

suhu 10 hari tersebut. Garis ini disebut garis pelindung (cover line) atau garis suhu.

6. Periode tak subur mulai pada sore hari setelah hari ketiga berturut-turut s

berada di atas garis pelindung/suhu basal.

7. Hari pantang

kenaikan secara berurutan

8.

metode

2.3.5 Metode Ovulasi Billings

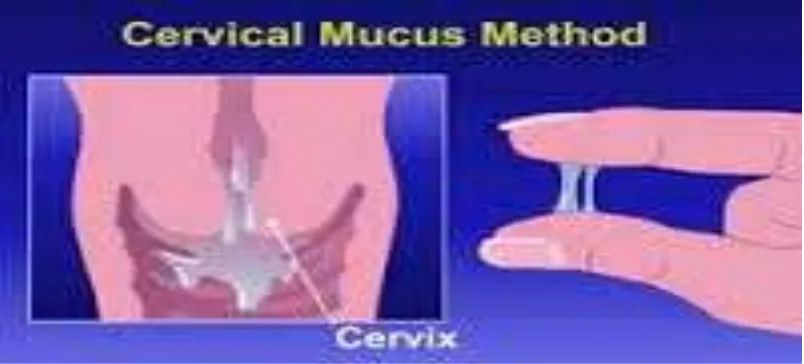

Metode lendir serviks atau lebih dikenal dengan metode ovulasi billings (MOB)

atau metode dua hari raukosa serviks dan metode simtomtermal adalah paling efektif. cara

yang kurang efektif misalnya sistem kalender atau pantang berkala dan metode suhu basal

yang sudah tidak diajarkan lagi. Hal ini disebabkan karena kegagalan yang cukup tinggi

(>20%) dan waktu pantang yang lebih lama. Dan sudah ada cara yang lebih efektif dan

masa pantang yang lebih singkat.

Ovulasi bllings merupakan suatu cara/metode yang aman dan ilmiah untuk

mengetahui kapan masa subur wanita. Cara ini dapat dipakai untuk program kehamilan

maupun untuk menghindari atau menunda kehamilan. Metode ini sangat sederhana, murah,

dan mudah diterpakan karena berdasarkan pengamatan diri sendiri terhadap gejala-gejala

yang secara alamiah dialami oleh setiap wanita yang normal.

Metode ini bukanlah metode ramalan seperti cara KB alamiah yang disebut metode

kalender atau hitung-hitungan tanggal. Terjadinya ovulasi tidak diramalkan dengan cara

menghitung hari-hari sebelum atau sesudah menstruasi, tetapi ditentukan atas dasar

tanda-tanda yang tampak pada saat itu juga dan mudah dikenali oleh wanita yang normal.

Metode kontrasepsi dengan menghubungkan pengawasan terhadap perubahan

lendir serviks wanita yang dapat dideteksi di vulva. Didasarkan terhadap perubahan lendir

serviks selama siklus menstruasi yang menggambarkan masa subur dalam siklus dan

waktu fertilitas maksimal dalam masa subur. Pola yang diidentifikasi menunjukkan bahwa

individu wanita dapat memperkirakan masa ovulasi dengan cukup akurat tanpa harus

memperhatikan suhu basal tubuh.

Perubahan pola tersebut adalah :

Hari puncak : Hari terakhir adanya lendir licin, mulur dan ada perasaan basah.

Kenali masa subur dengan memantau lendir yang keluar dari vagina, pengamatan

dilakukan sepanjang hari ambil kesimpulan pada malam hari. Periksa lendir dengan jari

tangan atau tisu diluar vagina dan perhatikan perubahan kering-basah. Tidak dianjurkan

untuk periksa kedalam vagina (Handayani, 2010).

Gambar 2.6. Metode Ovulasi Biling’s (Lendir servis)

Kegunaan metode MOB:

1. Suami istri bisa merencanakan kapan mau hamil

2. Bisa merencanakan berapa lama tidak ingin hamil

3. Bisa merencanakan kapan ingin hamil lagi

4. Bisa merencanakan jenis kelamin yang diinginkan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Setiap wanita yang subur pasti telah/akan mengetahui bahwa diantara dua masa

haid (mensturaasi) ia akan mengeluarkan lendir putih dari alat kelaminnya yang

2. Lendir ini menunjukkan bahwa wanita tersebut sedang subur (bukan suatu

penyakit) dan bila saat itu diadakan senggama (kontak intim) makan akan bisa

menjadi hamil.

3. Pada permulaan lendir tersebut sedikit dan kelihatan agak keruh, lengket, putih atau

agak kekuning-kuningan. Keluarnya lendir semakin/bertambah banyak, terasa licin

pada vulva. Dari hari ke hari menjadi cair, jernih, memberi rasa basah/licin dan

dapat mulur seperti putih telur mentah. Setelah beberapa hari berubah menjadi

lengket/kental kembalid an akhirnya berhenti/kering.

Cara Kerja

Untuk kotrasepsi, Senggama dihindari pada masa subur yaitu pada fase siklud

menstruasi di mana kemungkina terjadi konsepsi/kehamilan.

Untuk konsepsi/mencapai kehamilan.

Senggama direncanakan pada masa subur yaitu dekat dengan pertengahan siklus

(biasanya pada hari ke 10 – 15), atau terdapat tanda-tanda adanya kesuburan, ketika

kemungkinan besar terjadinya konsepsi.

Peraturan MOB

1. Peraturan dini hari pertama

Tidak boleh melakukan hubungan seksual pada saat pendarahan deras (menstruasi)

karena ovulasi bisa terjadi lebih cepat dan lendir kesuburan bercampur dengan

darah menstruasi. Ovulasi bisa terjadi 5 hari lebih cepat. Darah menstruasi bisa

mengaburkan awal masa subur.

2. Peraturan dini hari kedua

Hubungan intim (intercourse) bisa dilakukan pada malam hari (selang-seling

subur atau cairan sisa sperma. Oleh karena itu jika saat itu sudah jelas PDTS

hubungan intim bisa dilakukan setiap malam selang-seling.

3. Peraturan dini hari ketiga

Menghindari hubungan intim pada saat ada cairna/lendir, pendarahan yang

menyelingi PDTS. Jika saat puncak belum diketahui tunggu sampai PDTS dikenali

kembali. Hubungan intim dimulai lagi di malam keempat, lanjutkan dengan

peraturan dini hari kedua.

4. Peraturan puncak

Dari awak hari keempat setelah masa puncak sampai haid bulan berikutnya,

hubungan intim bisa dilakukan setiap hari setiap saat.

5. Peraturan mencapai kehamilan.

6. Gunakan peraturan dini hari.

7. Tanda hubungan intim sampai terasa licin pada vulva.

8. Hubungan intim dapat dilakukan selama rasa licin masih ada dan hari 1 atau 2

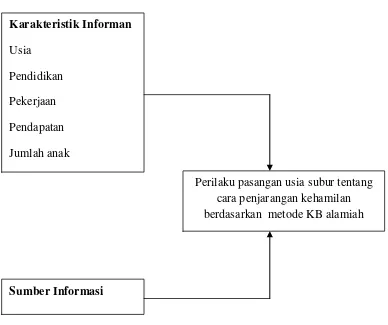

2.4 Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

Gambar 2.7. Kerangka Pikir

Kerangka pikir diatas menggambarkan bahwa perilaku pasangan usia subur

terhadap cara penjarangan kehamilan dengan metode KB Alamiah dipengaruhi oleh

karakteristik informan dan sumber informasi. Karakteristik Informan

Usia

Pendidikan

Pekerjaan

Pendapatan

Jumlah anak

Perilaku pasangan usia subur tentang cara penjarangan kehamilan berdasarkan metode KB alamiah