BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Sistem

Menurut Wikipedia, Sistem berasal dari bahasa latin (Systema) dan bahasa yunani (Sustema) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi.

Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara dimana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu rakyat yang berada dinegara tersebut.

Kata “Sistem” banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal, dan pada banyak bidang pula, sehingga maknanya menjadi beragam. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka. (http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem)

2.2 Pengertian dan Fungsi Manajemen 2.2.1 Pegertian Manajemen

Kata Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno menagement, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Mary Parker Follet, misalnya, mendefinisikan manajemen

sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.

Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasarn (goals) secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. (http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen) Dari ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Manajemen merupakan suatu proses kegiatan yang menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan perusahaan, selain itu juga memanfaatkan faktor-faktor lainnya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

2. Kegiatan manajemen diselenggarakan dan diawasi.

2.2.2 Fungsi Manajemen

Manajemen adalah suatu kerja bentuk manajer, dalam melakukan pekerjaannya, harus melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang terdiri dari:

1. Planning : Menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan tersebut.

2. Organizing : Menggelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberi kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.

3. Staffing : Menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, pengerakan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja.

4. Motivating : Mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan.

5. Controlling : Mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan dan mengambil tindakan korektif dimana perlu.

Seorang manajer berusaha agar organisasi bergerak kearah tujuannya dan bila ada bagian yang salah, seorang manajer berusaha untuk menentukan penyebabnya dan kemudian memperbaikinya.

2.3 Pendekatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 2.3.1 Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Ada beberapa pengertian mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) seperti yang dikemukakan oleh Dr. Suma’mur PK, MSc sebagai berikut:

Keselamatan Kerja adalah sarana utama untuk pencegahan kecelakaan, cacat dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja. Keselamatan Kerja yang baik adalah pintu gerbang bagi keamanan tenaga kerja. Kecelakaan selain menjadi sebab hmbatan-hambatan langsung juga merupakan kerugian-kerugian secara tidak langsung yaitu kerusakan mesin dan peralatan kerja, berhentinya proses produksi untuk beberapa saat, kerusakan pada lingkungan kerja dan lain-lain.

Sedangkan definisi kesehatan kerja mangacu pada Komisi Gabungan ILO/WHO dalam Kesehatan Kerja pada tahun 1950 yang direvisi pada sesi ke-12 tahun 1995. Kesehatan Kerja adalah upaya mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan

fisik, mental dan kesejahteraan sosial semua pekerja yang setinggi-tingginya. Di Indonesia, dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan pasal 23 disebutkan bahwa kesehatan kerja bertujuan untuk mewujudkan produktifitas kerja yang optimal. Cara pencapaiannya meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja dan syarat kesehatan kerja.

Secara filosofi K3 didefinisikan sebagai upaya dan pemikiran dalam menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani manusia pada umumnya dan pekerja pada khususnya serta hasil karya budayanya dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur serta sejahtera.

Secara keilmuan K3 didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang penerapannya berguna untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan atau penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja.

Dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa keselamatan kerja akan mengurangi dan mencegah kecelakaan, cacat dan kematian akibat kecelakaan kerja dan menciptakan keamanan bagi pekerja serta guna memenuhi pencapaian produksi yang dilaksanakan. Disamping itu, kesehatan kerja bertujuan agar pekerja sehat, selamat, sejahtera dan produktif, dengan mengendalikan risiko yang bersumber dari hazards kesehatan di tempat kerja. Tanpa kesehatan yang baik, seseorang tidak dapat mengendalikan kemampuan fisik dan mentalnya dalam melakukan pekerjaannya.

2.3.2 Sejarah Keselamatan dan Kesehatan Kerja a. Sejarah Keselamatan Kerja

Masalah keselamatan dan kecelakaan pada umumnya sama tuanya dengan kehidupan manusia. Demikian juga, keselamatan kerja dimulai sejak manusia bekerja.

Manusia purba mengalami kecelakaan-kecelakaan, dan dari padanya berkembang pengetahuan tentang bagaimana agar kecelakaan tidak terulang.

Suatu catatan kuno tentang keselamatan bangunan manyatakan dengan jelas, bahwa pada jaman dahulu kala pun telah diberikan perhatian terhadapnya. Hamurabi, yang menjadi raja di Babilonia pada abad ke-17 sebelum masehi, mengatur dalam undang-undang dinegaranya tentang hukuman bagi ahli bangunan yang membangun rumah dan bangunannya mendatangkan malapetaka kepada pemilik bangunan atau keluarganya. Lima abad kemudian, yaitu pada zaman Mozai, para ahli bangunan tersebut bertanggung jawab pula terhadap keselamatan para pelaksana dan pekerja-pekerja pembangunan. Antara lain telah digariskan pula pada saat itu persyaratan keselamatan bangunan.

Bila ditelusuri dari literatur-literatur yang ada tentang sejarah keselamatan kerja, sebenarnya telah ada sejak jaman pra sejarah. Jean Spencer Felton MD memaparkan dalam La Dou, 1994, Occupational Health and Safety (National Safety Council), pada

chapter history sebagai berikut:

• Tulisan tertua tentang keselamatan kerja berasal dari jaman prasejarah pada manusia di jaman bat dan goa (Paleolithic dan Neolithic) ketika mereka mulai membuat kapak dan tombak untuk berburu dengan membuat desain pegangan kapak dan tombak yang mudah untuk digunakan serta tidak membahayakan mereka.

o Kemudian disusul dengan bangsa Babylonia pada dinasti Summeria (Irak) yang membuat sarung kapak agar pembawanya menjadi aman. Selain itu juga bangsa

Diabad pertengahan, masalah keselamatan kerja juga terus berkembang. Pada abad ke-7, Raja Rothan mengeluarkan peraturan tentang ganti rugi akibat kecelakaan yang selanjutnya menjadi dasar peraturan kompensasi pada tahun 1955.

b. Sejarah Kesehatan Kerja

Pada mulanya, kesehatan kerja berkembang dari kesadaran bahwa bekerja dapat menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit akibat kerja yang memerlukan upaya pencegahan. Pada jaman prasejarah, Orang Mesir telah mengenal manfaat cadar bagi perlindungan respirasi saat menambang cinabar (Red Mercury Oxide); di Arabia ada catatan tentang efek sinar matahari pada pekerja tambang Raja Solomon.

Pada abad pertengahan sebelum abad ke-19, Georgius Agricola (1494 – 1555) dari Bohemia menemukan pekerja tambang dengan gejala silikosis. Untuk mencegah penyakit tersebut, ia menganjurkan tentang pentingnya kebersihan udara di lingkungan kerja, dan menulis buku Of Things Metallic; Theophrastus Bombastus Van Hohenheim Paracelcus (1493 – 1541) dari Austria, menyadari hubungan dosisi-respons antara kejadian penyakit pada pekerja pengecoran logam dan beratnya penyakit, bahwa semakin besar dosis yang memajani pekerja dan semakin lama ia bekerja maka akan semakin berat penyakit yang dideritanya. Hal tersebut telah menjadi dasar perkembangan ilmu toksikologi.

Banyak upaya kesehatan kerja yang telah dirintis dan tercatat dalam sejarah. Di Eropa, pada abad ke-19, Anthony Ashley Cooper, 7th Earl of Shaftesbury (1801-1885) menurunkan jam kerja dan meningkatkan kondisi kerja bagi pekerja anak dan wanita di tambang, pabrik dan ditempat kerja lainnya.

c. Sejarah Keselamatan Kerja di Indonesia

Sejalan dengan sejarah purbakala, maka keselamatan dan kesehatan kerja sama tuanya dengan bangsa Indonesia. Namun pada saat itu, keselamatan, baik baik umum maupun khusus dalam kaitan pekerjaan, lebih bersifat perorangan. Demikian pula pada tingkat sejarah selanjutnya, keselamatan tantara dalam perperangan di jaman kerajaan-kerajaan yang dicipta oleh nenek moyang kita dahulu merupakan segi penting kehidupan. Kemudian Belanda datang pada abad ke-17, Indonesia dijadikan penghasil aneka ragam hasil pertanian dan pertambangan yang dikirm khsusnya ke negeri Belanda. Industri pengolah disana-sini berkembang, mula-mula lambat kemudian cepat bersama-sama dengan industrik kecil-kecil milik rakyat. Masalah keselamatan dalam perusahaan mulai terasa terutama untuk melindungi modal yang ditanam. Namun keadaan tidak banyak berobah sampai pertengahan abad ke-19. Saat itu telah dipakai 120 ketel uap yang merupakan suatu teknologi baru pada zaman tersebut.

Undang-undang uap diadakan tahun 1853. Penggunaan ketel uap sangat cepat berkembang. Sebagai gambaran, pada tahun 1898 dipakai 2.277 ketel uap. Listrik sebaga sumber penerangan dan kadang-kadang sumber tenaga perlu mendapat perhatian tentang pengawasan keselamatannya. Maka dari itu pada tahun 1890 dikeluarkan ketetapan tentang pemasangandan pemakaian jaringan saluran listrik di Indonesia.

Masalah keselamatan angkutan terutama tentara Belandamenjadi lebih penting. Pada tahun 1907, diadakan pengaturan tentang pengangkutan obat, senjata, petasan, peluru dan bahan-bahan yang dapat meledak bagi kepentingan Angkatan Bersenjata dengan angkutan kereta api. Kemudian lebih banyak lagi industri-industri yang relatif besar didirikan, sehingga perlu dikeluarkan “Veiligheids reglement” pada tahun 1905

beserta peraturan-peraturan khusus sebagai pelengkap pelaksaannya dan direvisi pada tahun 1910. Pengawasan undang-undang ini dilakukan oleh Veiligheids Toezich. Pada tahun 1912, diadakan pula pelaranggan penggunaan fosfor putih sebagai reliasasi persetujuan Bern.

Jumlah perusahaan diantara tahun 1910 dan 1920 adalah 1500 buah. Angka ini meningkat menjadi 5.585 pada tahun 1920 – 1930. Undang-undang Pengawasan Tambang, yang antara lain memuat keselamatan dan kesehatan tambang, dikeluarka pada tahun 1916. Pada tahun 1927, lahir Undang –Undang gangguan, yang berisi ketentuan-ketentuan tentang mendirikan perusahaan yang membahayakan, kerugian perusahaan dan gangguan.

Sejak Indonesia merdeka, keselamatan kerja berkembang sesuai dengan dinamika Bangsa Indonesia. Beberapa tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan, Undang-Undang Kerja dan Undang-Undang Kecelakaan (lKompensasi) diundangkan. Pada tahun 1957, didirikan pula lembaga kesehatan dan Keselamatan Kerja. Baru pada tahun 1970, Undang-Undang Nomor 1 tentang Keselamatan Kerja diundangkan. Undang-Undang ini menggantikan “Veiligheids reglement” tahun 1910. Pada tahun 1973 berdiri ikatan Hygiene Perusahaan, Kesehatan Kerja dan Keselamtan Kerja. Laboratorium keselmatan kerja telah dibangun sejak tahun 1969 sampai sekarang.

2.3.3 Perkembangan Keselamatan Kerja

Menurut Dan Petersen dalam bukunya Safety Manajemen, perkembangan keselamatan kerja terbagi atas beberapa periode yaitu sebagai berikut:

a. Era Revolusi Industri

Pada tahun 1700-an, proses produksi masih bersifat padat tenaga kerja (Labor

Intensive). Namun dengan berbagai temuan dalam bidang produksi, terjadi perubahan

yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia.

Beberapa perubahan yang terjadi didunia pada saat itu turut mempengaruhi perkembangan keselamatan dan kesehatan kerja. Perubahan-perubahan yang mendasar dalam sistem kerja diantaranya adalah:

• Pergantian tenaga hewan dengan mesin-mesin seperti mesin uap yang baru ditemukan sebagai sumber energi.

• Penggunaan mesin-mesin yang menggantikan tenaga manusia.

• Pengenalan metode-metode baru pengolahan bahan baku (khususnya di bidang industri kimia dan logam).

• Pengorganisasian pekerjaan dalam cakupan yang lebih besar karena berkembangnya industri yang ditompang oleh penggunaan mesin-mesin baru.

• Perkembangan teknologi ini menimbulkan pola bahaya (hazard) yang sesuai dengan perkembangan tersebut.

Perkembangan ini membawa pengaruh besar terhadap bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Potensi bahaya semakin tinggi dan beragam sehingga angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja meningkat.Tenaga kerja hanya dianggap sebagai alat produksi yang dapat diganti setiap saat. Kondisi ini mendorong para pemerhati dan ahli K3 untuk menuntut perusahaan agar memberikan perhatian dan perlindungan terhadap tenaga kerjanya. Keluarlah berbagai peraturan dan persyaratan kerja yang berkaitan dengan

keselamatan dan kesehatan kerja yang secara perlahan membawa kemajuan dalam bidang K3.

b. Era Inspeksi

Era ini merupakan tahapan awal dalam pelaksanaan keselamatan kerja dalam perusahaan yaitu pada tahun 1911 sampai tahun 1931. Pendekatan K3 terbatas pada kondisi fisik yang dinilai berbahaya dengan melakukan upaya pemeliharaan kebersihan tempat kerja untuk mengurangi kecelakaan.

Usaha K3 masih berkisar untuk menghilangkan bahaya yang terlihat langsung di tempat kerja dengan mengadakan inspeksi atau pemeriksaan tempat kerja. Melalui pendekatan ini, angka kecelakaan dapat ditekan sekitar 20-30 persen dari kondisi sebelumnya.

c. Tindakan dan Kondisi Tidak Aman

Tahapan ini merupakan suatu pendekatan baru yang ditandai sengan terbitnya buku W.H. Heinrich pada tahun 1931 yang berjudul Industrial Safety Prevention yang merupakan awal pendekatan K3 secara ilmiah. Heinrich mengemukakan teori kecelakaan yang sangat terkenal yaitu teori Domino.

Dalam teori ini Heinrich berpendpat bahwa setiap kecelakaan pasti ada sebabnya yaitu tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman (Unsafe Act and Unsafe Condition). Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, maka kedua kondisi tersebut harus dihilangkan dengan melakukan pengawasan dan inspeksi K3 yang ketat. Era ini merobah pola pikir dan pendekatan para praktisi K3 dalam mencegah dan menghilangkan sumber bahaya. Konsep ini bahkan masih digunakan sampai saat ini dalam berbagai program pencegahan kecelakaan.

d. Era Kesehatan Industri

Bersamaan dengan berkembangnya modernisasi den industri secara pesat, terjadi perubahan pola penyakit pada populasi umum dan populasi pekerja. Perubahan tersebut terjadi dari penyakit-penyakit infeksi menjadi penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup tidak sehat, terutama adalah penyakit pembuluh darah (misalnya penyakit jantung koroner dan stroke), keganasan penyakit metabolisme dan penyakit degeneratif otot dan tulang rangka.

Didorong oleh semakin berkembangnya proses produksi, ditemukannya berbagai bahan kimia dan dihasilkannya berbagai jenis produk yang dapat membahayakan kesehatan. Dalam periode ini perhatian terhadap Nilai Ambang Batas juga semakin meningkat dan digunakan sebagai standar dalam penerapak K3.

e. Era Manajemen K3

Era ini dimulai sekitar tahun 1950, yang membawa wajah baru dalam penerapan K3. Para ahli menilai bahwa pendekatan teknis untuk mencegah tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman belum menunjukkan hasil maksimal sehingga perlu terobosan baru. Para ahli K3 diilhami oleh ilmu manajemen modern yang sedang berkembang dan mencoba menciptakannya dalam bidang K3. Masalah K3 dinilai sebagai bagian dari fungsi manajemen perusahaan, karena itu harus dilaksanakan sebagaimana halnya dengan pelaksanaan fungsi manajemen lainnya.

Dalam era ini, berkembang konsep manajemen K3 dengan menerapkan kaidah disiplin ilmu lain secara terencana seperti metode statistik untuk pengukuran, analisa resiko, Safety by Objective dan teori komunikasi. Pendekatan secara manusia juga lebih

ditekankan dengan mengembangkan ilmu tingkah laku (Safety Behaviour), Analisa Jabatan (Job Safety Analysis) dan pendekatan kesalahan manusia (Human Error

Analysis).

f. Era Regulasi K3

Dalam era ini penerapan K3 memperoleh legimitasi yang semakin kokoh dengan diberlakukannya berbagai peraturan K3 dibanyak negara. Di USA pada tahun 1970 keluar Undang-Undang Keselamatan Kerja (Occupational Health and Safety Act –

OSHA). Pada tahun yang sama, di Indonesia keluar Undang-Undang No.1 Tahun 1970

tentang keselamatan kerja. Periode ini menandai legimitasi yang lebih tegas dari upaya K3 dalam perusahaan. Periode ini membawa arah dalam perkembangan K3 karena adanya syarat-syarat K3 yang diwajibkan bagi setiap perusahaan, termasuk membentuk Komite Keselamatan Kerja. Penerapan K3 yang di Indonesia dikenal dengan P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Penerapan K3 dalam perusahaan bukan hanya didasarkan kesadaran pengusaha belaka, tetapi telah menjadi kewajiban hukum yang harus dilaksanakan dengan ancaman tindak pidana bagi pelanggarannya.

g. Era Akuntabiliti

Pada era sebelumnya, pengukuran prestasi K3 (Safety Performance) dalam perusahaan masih didominasi oleh Angka Tingkat Kekerapan (Frequency Rate) dan Tingkat Keparahan (Severity Rate). Sistem ini telh berjalan selama beberapa dekade, namun para ahli K3 menilai bahwa tolak ukur tersebut belum mampu menunjukkan kondisi dan kinerja K3 yang sebenarnya. Rendahnya angka Frequency Rate dan Severity

Rate ternyata tidak mencerminkan bahwa pelaksanaan K3 dalam perusahaan tersebut

telah memenuhi norma yang ditentukan.

Karena itu digunakan pengukuran yang lebih objektif dan memenuhi kaidah akuntabilitas. Pengukuran K3 dikembangkan dengan membuat tolak ukur baru untuk mengetahui tingkat penerapan manajemen K3 seperti Rating System atau pendekatan Resiko (Risk Rating).

Pendekatan K3 juga berkembang dari hanya sekedar mencari apa yang salah atau kurang baik (melalui inspeksi dan cheklist) menjadi lebih mendasar terhadap kesisteman, untuk meyakinkan apakah sesuatu telah berjalan dengan baik sesuai dengan standar atau norma yang ditentukan melalui analisa jabatan, organisasi, prosedur kerja, Risk Analysis,

Risk Assessment dan sebagainya.

h. Era Pendekatan Manusia

Setelah era akuntability, pendekatan manusia sedikit bergeser dengan kembali pada pendekatan manusia (human Approach). Hal ini timbul karena para ahli berkeyakinan, bahwa apapun upaya K3 yang dilakukan, dan bagaimanapun canggihnya suatu teknik pengamanan, pada akhirnya faktor yang paling menentukan adalah faktor manusia yang merancang, mengatur, menjalankan dan mengawasinya. Karena itu, upaya keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan harus dititikberatkan pada unsur manusia. Hal ini didukung oleh berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa unsur manusia masih faktor dominan sebagai penyebab kecelakaan. Pada konsep ini dikembangkan konsep perilaku sebagai salah satu pendekatan untuk membina keselamatan kerja dan membentuk pekerja yang sadar keselamatan dan kesehatan kerja.

2.3.4 Perkembangan Teori Pencegahan Kecelakaan

Menurut Dr. Suma’mur P.K.MSc, Kecelakaan adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Tak terduga, oleh karena dibelakang peristiwa itu tidak terdapat unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan.

Kecelakaan adalah kejadian yang merupakan hasil dari serangkaian kejadian yang tidak direncanakan/ tidak diinginkan/ tak terkendalikan/ tak terduga yang dapat menimbulkan segala bentuk kerugian baik materi maupun non materi baik yang menimpa diri manusia, benda-benda fisik berupa kekayaan atau aset, lingkungan hidup, masyarakat luas. (Satrya, 2005).

Kecelakaan Akibat Kerja adalah kecelakaan berhubung dengan hubungan kerja pada perusahaan. Hubungan kerja disini dapat berarti, bahwa kecelakaan terjadi dikarenakan oleh pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan.

Teori pencegahan kecelakaan secara ilmiah pertama sekali dikemukakan oleh H.W. Heinrich pada tahun 1930 dalam bukunya yang terkenal Accident Prevention. Sejak saat itu, Ilmu Keselamatan Kerja terus berkembang. Pendekatan Keselamatan dan Pencegahan Kecelakaan Terus berkembang. Dari sudut pencegahan kecelakaan, perkembangan K3 dapat dilihat dari empat macam pendekatan yaitu Pendekatan Kondisi dan Tindakan tidak aman dari Heinrich, Pendekatan Manusia (Human Approach), Pendekatan Kondisi Teknis (Technical Approach) dan Pendekatan Sistem Manajemen (Management System Approach).

a. Teori Domino

Teori ini diperkenalkan oleh W.H. Heinrich pada tahun 1931. Menurut Heinrich, 88% accident disebabkan oleh unsafe act of people (perbuatan atau tindakan tidak aman

dari manusia), sedangkan sisanya disebabkan oleh hal-hal yang tidak berkaitan dengan kesalahan manusia. Heinrich menekankan bahwa accident lebih banyak disebabkan oleh kekeliruan, kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Hal ini menurutnya disebabkan karena faktor karakteristik manusia itu sendiri dan lingkungannya yang mempengaruhi perkembangan karakteristiknya (ancestry, environment).

Pada gambar dibawah ini terlihat bagaimana batu domino disusun berurutan sesuai dengan faktor-faktor penyebab accident yang dimaksudkan oleh Heinrich. Bila batu pertama atau batu ketiga roboh kekanan maka semua batu dikanannya akan roboh. Dengan kata lain bila terdapat suatu kesalahan manusia, maka akan tercipta unsafe

condition dan unsafe act, dan accident serta kerugian akan timbul. Heinrich mengatakan

rantai batu ini diputus pada batu ketiga maka accident dapat dihindari. Gambar 2.1

Teori Domino Dari W.H. Heinrich

b. Pendekatan Teori Manusia (Human Approach)

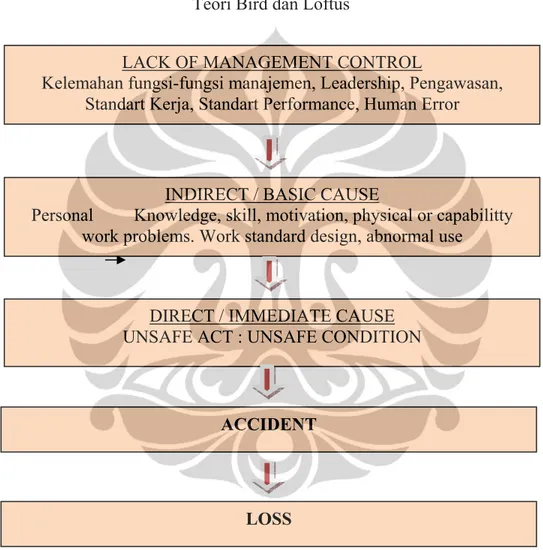

Setelah beberapa dekade kemudian timbullah model yang lebih modern yang dikembangkan dari model dasar yang dibuat oleh Heinrich. Bird dan Loftus mengembangkan model sebagai berikut:

Tabel 2.1 Teori Bird dan Loftus

Sumber: http://www.hse.gov.uk/quarries/education/documents/topic3.doc

Kunci kejadian masih tetap sama seperti yang dikatakan oleh Heinrich, yaitu adanya unsafe act dan unsafe condition. Bird dan Loftus tidak lagi melihat kesalahan terjadi pada manusia atau pekerja semata, tetapi dia lebih menyorot bagaimana

LACK OF MANAGEMENT CONTROL

Kelemahan fungsi-fungsi manajemen, Leadership, Pengawasan, Standart Kerja, Standart Performance, Human Error

INDIRECT / BASIC CAUSE

Personal Knowledge, skill, motivation, physical or capabilitty work problems. Work standard design, abnormal use

DIRECT / IMMEDIATE CAUSE UNSAFE ACT : UNSAFE CONDITION

ACCIDENT

menajemen lebih mengambil peran dalam melakukan pengendalian agar tidak terjadi

accident.

c. Pendekatan Unsur Teknis (Technical Approach)

Pendekatan lain dari pencegahan kecelakaaan adalah dari aspek teknis atau faktor kondisi tidak aman. Konsep yang akan dibahas adalah Energy Transsfer Theory. Teori ini menjelaskan bahwa accident terjadi karena adanya suatu energy release. Energy yang dimaksud dapat berupa panas, cahaya, listrik, kimia, biologik, psikologik, biomekanik, radiasi, gravitasi dan lainnya.

Berkaitan dengan energy release maka kita dapat membedakan hal, yaitu sumber energi, rute (path) dan penerima (receiver). Teori ini sangat bermanfaat untuk menentukan penyebab injury, evaluasi hazards bertipe energi dan sebagai metode pengendaliannya.

Pengendalian transfer energi dicapai dengan berbagai cara sebagai berikut: 1. Eliminasi sumber energi

2. Perubahan terhadap desain, atau perubahan terhadap spesifikasi elemen-elemen pada tmpat kerja.

3. Maintenance pencegahan

Jalur energy transfer dapat dimodifikasi dengan cara: 1. Menutup jalur pajanan energi

2. Membuat barrier

3. Install absorber

Sedangkan penerima (reciever) dapat dibantu dengan cara-cara sebagai berikut: 1. Mengurangi pajanan (exposure)

2. Menggunakan alat pelindung diri (APD)

d. Pendekatan Sistem Manajemen (Management System Approach)

Penganut teori Manajemen menggangap bahwa sebab utama suatu kecelakaan – bagaimanapun bentuk dan sebabnya bila ditelusuri secara mendalam adalah aspek-aspek manajemen. Kecelakaan bersumber dari adanya penyimpangan atau ketimpangan dari sistem yang seharusnya berjalan dalam perusahaan. Penyimpangan ini dapat berupa prosedur, kondisi tidak aman, pelanggaran peraturan, dan aspek operasi lainnya. Penyimpangan ini dapat terjadi karena kelemahan dalam sistem manajemen dalam perusahaan atau organisasi tersebut., seperti sistem perencanaan, pengorganisasian, pengawasan atau pembinaan dalam perusahaan. Karena itu usaha pencegahan kecelakaan harus berorientasi pada sistem manajemen dalam perusahaan.

Termasuk dalam aspek manajemen misalnya kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pelaksanaan program kerja serta sistem pengawasan dalam perusahaan. Bila kondisi manajemen tidak berjalan dengan baik, misalnya sistem pengawasan, maka kondisi K3 dalam perusahaan tersebut juga tidak akan berfungsi dengan baik. Sebagai contoh, misalnya suatu kasus kecelakaan akibat jatuh dari tangga yang kondisinya kurang baik. Menurut teori tindakan tidak aman, sebab kecelakaan tersebut adalah kelalaian manusia yang menggunakan tangga tidak aman. Penganut teori kondisi tidak aman sebaiknya berpendapat bahwa kecelakaan tersebut disebabkan oleh kondisi tangga yang tidak baik. Kedua pendapat tersebut disempurnakan oleh penganut teori manajemen. Mereka

mempertanyakan mengapa tangga yang tidak baik masih tetap digunakan. Siapa yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan dan perawatan. Apakah ada rencana penggantian tangga yang rusak, dan apakah semua pekerja telah diberi pelatihan dan pengetahuan tentang cara kerja yang aman.

Semua unsur diatas dapat menjadi latar belakang atau mendorong terjadinya kecelakaan. Bila ditelaah lebih mendalam, faktor tersebut berkaitan erat dengan sistem manajemen dalam perusahaan-perusahaan. Misalnya manajemen operasi, produksi, sumber daya manusia, aspek pengawasan dan yang tidak kalah pentingnya adalah sistem manajemen K3 yang dilaksanakan.

Atas dasar pemikiran diatas, timbul konsep pencegahan kecelakaan yang komprehensif atau sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

2.3.5 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Pada jenis usaha apa saja, kita tidak dapat lepas dari tuntutan untuk menjaga kegiatan kerja, pekerja dan lingkungan kerja pada kondisi aman. Dalam pasar bebas yang marak dengan persaingan, penerapan manajemen K3 sangat penting untuk dijalankan dengan baik dan terarah. Proses industrialisasi merupakan syarat mutlak untuk membangun negeri ini. Pengalaman di negara-negara lain menunjukkan bahwa tren suatu pertumbuhan dari sistem K3 adalah melalui fase-fase, yaitu fase kesejahteraan, fase produktivitas kerja, dan fase toksikologi industri. (Rudi Suardi, 2005). Tujuan inti penerapan SMK3 adalah memberi perlindungan kepada pekerja. Bagaimanapun, pekerja adalah aset perusahaan yang harus dipelihara dan dijaga keselamatannya.

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER.05/MEN/1996, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Gallagher mendefinisikan SMK3 sebagai ‘....kombinasi dari perencanaan dan peninjauan ulang, pengaturan manajemen suatu organisasi, pengaturan konsultasi, dan program elemen-elemen khusus yang bekerjasama terintegrasi untuk meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja’. (Gallagher, 2000)

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan suatu alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setingginya, baik buruh, petani, nelayan, pegawai negeri atau pekerja-pekerja bebas dan sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas penyakit dan kecelakaan-kecelakaan akibat kerja, memelihara dan meningkatkan kesehatan dan gizi para tenaga kerja, merawat dan meningkatkan efisiensi dan daya produktifitas tenaga manusia, memberantas kelelahan kerja dan melipatgandakan gairahan serta kenikmatan bekerja. Lebih jauh sistem ini dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat sekitar suatu perusahaan agar terhindar dari bahaya pengotoran bahan-bahan proses industrialisasi yang bersangkutan, dan perlindungan masyarakat luas dari bahaya-bahaya yang mungkin timbul oleh produk-produk industri. (Arief Subekti, Proseding Seminar Manajemen Teknologi VII, 2008).

2.3.5.1 Sejarah Sistem Manajemen K3 (SMK3) di Dunia

Dibandingkan dua kerabat dekatnya, Sistem Manajemen Mutu International Standarization Organization (ISO) 9001:2000 dan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2004, Sistem Manajemen K3 memang belum begitu populer. Standar yang sekarang kita kenal seperti Occupational Health and Safety Administration Series (OHSAS) 18001 pun tidak diterbitkan oleh Lembaga Standadisasi Dunia (ISO), tapi melalui kesepakatan badan-badan sertifikasi yang ada dibeberapa negara.

Sistem Manajemen K3 sebenarnya telah mulai diterapkan di Malaysia pada tahun 1994 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada tahun 1996. Indonesia sendiri telah membuat Peraturan tentang SMK3 pada tahun 1996 yaitu Permenaker No. 05 thn 1996. Lembaga ISO juga telah mulai merancang sebuah Sistem Manajemen K3 dengan melakukan pendekatan terhadap Sistem Manajemen Mutu ISO 9000 dan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14000. Hasil workshop yang diadakan saat itu agar ISO menghentikan upayanya membangun sebuah Sistem Manjemen K3 sejenis ISO 9000 dan ISO 14000. Alasannya kala itu adalah K3 merupakan struktur yang bersifat tiga pihak (tripartie) maka penyusunan sebuah ketentuan Standar SMK3 diserahkan ke masing-masing negara.

Pada tahun 1998, The Occupational Safety and Health Branch (Sekarang: Safe Work) ILO bekerjasama dengan the International Occupational Hygiene Association (IOHA) melakukan identifikasi elemen-elemen kunci dari sebuah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pada akhir tahun 1999, anggota Lembaga ISO yaitu British Standards Instittion (BSI) meluncurkan sebuah proposal resmi (Ballot documents ISO/TMB/TSP 190) untuk

membuat sebuah Komite Teknik ISO yang bertugas membuat sebuah Standart International Nonsertifikasi. Hal ini menimbulkan persaingan dengan ILO yang sedang mempopulerkan SMK3n. Draft final yang disusun ILO dihasilkan awal tahun 2001. Hasil pertemuan pada April 2001 the ILO Guidelines on OHS Management System (THE ILO/OHS 2001) pun disepakati.

Akan tetapi pada tahun 1999, BSI dengan badan-badan sertifikasi dunia meluncurkan juga sebuah Standar Sistem Manajemen K3 yang diberi nama Occupational Health and Safety Management System (OHSAS 18001).

2.3.5.2 Sistem Manajemen K3 di Beberapa Negara

Sebuah kabar baik, beberapa negara didunia sudah menggembangkan sendiri sebuah Sistem Manajemen K3. Berarti ini menunjukkan adanya perhatian yang kuat dari negara-negara tersebut. Kebanyakan sistem yang ditetapkan di negara yang bersangkutan dibuat dalam bentuk sebuah undang-undang atau ketetapan menteri. Di India dan Malaysia, Peraturan K3 yang dibuat dalam istilah umum hanya menyebutkan bahwa pengusaha bertanggungjawab dalam mengelola K3, dan tidak secara khusus menjelaskan suatu Sistem Manajemen K3 diatur ditingkat negara bagian.

Pemerintah Australia dan Selandia Baru telah melakukan kesepakatan normal untuk membuat sebuah organisasi dunia yang dikenal dengan the Joint Accreditation System of Australia ang New Zealand (JAS-ANZ). Cina dan Thailand membuat sebuah Standar Sistem Manejemen K3 yang dikenal dengan OHSMS Trial Standard dan TIS 18000 Series. Jadi setiap negara melakukan pendekatan yang berbeda termasuk pihak

yang bertanggung jawab dalam menetapkan ketentuan tersebut, walau pada intinya memiliki tujuan yang sama.

Tabel 2.2

Fungsi pemerintah dalam Sistem Manajemen K3

Negara Penanggung Jawab

Aturan Isi Sistem

Sertifikasi Australia-Selandia Baru Komisi Nasional K3, Gubernur Negara Bagian, Agensi yang terkait pada JAS-ANZ

(the National OHS Impovement Framework by NOHSC) Pedoman bagi Negara-Negara Bagian, dukungan untuk AS/NZS 4801) Pengendali JAS-ANZ yang diakreditasi badan sertifikasi SMK3

China Komisi Nasional

Ekonomi dan Perdagangan, Biro Nasional Pengawas Keamanan Produksi OHSMS Trial Standar Materi Pedoman bagi biro dan komisi pedoman Akreditasi Organisasi Sertifikasi dan Komisi Registrasi Auditor Komisi Pedoman Hongkong Departemen Perburuhan Kerangka kerja parlemen untuk SMK3 Pedoman dewan K3 Rencana audit safety OSHC

India Manteri Perburuhan, Direktorat Jenderal Industri dan Inspektorat Propinsi

(Standar K3) NA Bukan pada tingkat nasional

Indonesia Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ketetapan Menteri tentang SMK3 dan Ketetapan audit Pedoman SMK3 dan audit Tiga kategori sertifikasi berdasarkan hasil

audit Jepang Menteri Kesehatan,

Perburuhan dan Kesejahteraan Peraturan tentang pedoman SMK3 Pedoman bagi kegiatan SMK3 Tidak ada sertifikasi resmi

Korea Menteri Perburuhan, Korea Occupational Safety and Health Agency (KOSHA)

Pedoman SMK3 Kode KOSHA pada SMK3 dan Program KOSHA 2000

Sertifikasi Program KOSHA 2000

Malaysia Menteri Sumber Daya manusia (Undang-Undang K3) OHSAS 18001 bagi standar organisasi Sertifikasi OHSAS 18001 oleh SIRIM QAS Sdn Bhd Singapura Menteri Tenaga Kerja Regulasi Industri Kode Praktis untuk

SMK3

Tidak

mempersyaratkan sertifikasi Thailand Menteri Perburuhan

dan Kesejahteraan Sosial dan Perindustrian TIS 18000 Pedoman SMK3 khususnya bagi perusahaan kecil dan menengah Sertifikasi TIS 18000 oleh institusi sertifikasi sistem menejemen

Tabel 2.3

Kesesuaian Elemen Standar Sistem Manajemen K3 di Berbagai Negara Elemen Standar SMK3 AS/NZS 4801 OHSMS Trial Standard Per 05/Men/ 1996 Pedoman SMK3 KOSHA 2000 OHSAS 18000 Kewajiban SMK3 TIS 1800 Negara Australia Slandia Baru

China Indonesia Jepang Korea Malaysia Singapura Thailand

Tanggung Jawab X X X X X X X X Kebijakan K3 X - X X X X - X Tujuan dan Perencanaan X X X X X X X X Penilaian Resiko X X X X X X X X Kesiapan Emergency X X X X - X - X Dokumentasi dan Rekaman X X X X - X X X Audit X X X X X X X X Perbaikan berkelanjutan X - X X X X - X Tinjauan Manajemen X X X - X X - X

2.3.5.3 Sistem Manajemen K3 Permenaker No 05/Men/1996

Sistem Manajemen K3 (SMK3) merupakan alat bantu yang dapat digunakan untuk memenuhi tuntutan dan persyaratan yang ada dan berlaku yang berhubungan dengan jaminan keselamatan kerja dan kesehatan kerja.

SMK3 di Indonesia merupakan standar penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang dibuat oleh Kementrian Tenaga Kerja Republik Indonesia melalui Kepmenaker No 5 Tahun 1996. SMK3 adalah standar Australia A4801 ini serupa dengan Occupational health Safety Assessment Series-OHSAS 18001 (Standar yang dibuat oelh beberapa lembaga sertifikasi dan lembaga standardisasi kelas dunia seperti BSI, DNV, BVQI, SGS dan beberapa lainnya). Berbeda dengan OHSAS 18000 yang sistem auditnya hampir sama dengan ISO 14000 atau ISO 9000 yang diaudit oleh badan sertifikasi manapun, maka khusus untuk Permenaker 05/Men/1996-yang merupakan penilaian kinerja-hanya bisa diaudit oleh Sucofindo.

Tujuan dan sasaran Sistem Manajemen K3, Permenaker 05/Men/1996 pasal 2 adalah menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan lingkungan kerja yang terintergrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen

K3. Sistem Manajemen K3 tersebut wajib dilaksanakan oleh Pengurus, Pengusaha dan seluruh tenaga kerja sebagai satu kesatuan.

Dalam penerapan Sistem Manajemen K3 perusahaan wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan menjamin komitmen terhadap penerapan Sistem Manajemen K3;

b. Merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan dan sasaran penerapan keselamatan dan kesehatan kerja;

c. Menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja;

d. Mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan;

e. Meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan Sistem Manajemen K3 secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja;

Gambar 2.2

Bagan Elemen Permenaker 05/Men/1996

Sumber:http://safety4abipraya.files.wordpress.com/2008/03/pdcasmk3.png

Untuk menerapkan Sistem Manajemen K3, maka perusahaan harus mengikuti pedoman-pedoman penerapan Sistem Manajemen K3 sebagai berikut:

1. KOMITMEN DAN KEBIJAKAN 1.1 Komitmen dan Kebijakan

Pengurus harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dengan menyediakan sumber daya yang memadai. Pengusaha dan pengurus perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja yang diwujudkan dalam:

a. Menempatkan organisasi keselamatan dan kesehatan kerja pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan.

b. Menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan sarana-sarana lain yang diperlukan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja.

c. Menetapkan personil yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan keselamatan dan kesehatan kerja.

e. Melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.

1.2 Tinjauan Awal Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Initial Review)

Peninjuan awal kondisi keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan saat ini dilakukan dengan:

a. Identifikasi kondisi yang ada dibandingkan dengan ketentuan pedoman ini. b. Identifikasi sumber bahaya yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.

c. Penilaian tingkat pengetahuan, pemenuhan peraturan perundangan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja.

d. Membandingkan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik.

e. Meninju sebab dan akibat kejadian yang membahayakan, kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja.

f. Menilai efisiensi dan efektifitas sumberdaya yang disediakan.

Bahan peninjuan awal keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bahan masukan dalam perencanaan dan pengembangan Sistem Manajemen K3.

1.3 Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pengusaha dan atau pengurus yang memuat keseluruhan visi dan tujuan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja,

kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan atau operasional.

Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dibuat melalui proses konsultasi antara pengurus dan wakil tenaga kerja yang kemudian harus dijelaskan dan disebarluaskan kepada semua tenaga kerja, pemasok dan pelanggan. Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja bersifat dinamik dan selalu ditinjau ulang dalam rangka peningkatan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja.

2. PERENCANAAN

Perusahaan harus membuat perencanaan yang efektif guna mencapai keberhasilan penerapan Sistem Manajemen K3 dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur. Perencanaan harus memuat tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang diterapkan dengan mempertimbangkan identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian risiko sesuai dengan persyaratan perundangan yang berlaku serta hasil pelaksanaan tinjauan awal terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

2.1 Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko

Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko dari kegiatan, produk barang dan jasa harus dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana untuk memenuhi kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk itu harus ditetapkan dan dipelihara prosedurnya.

2.2 Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya

Perusahaan harus menetapkan dan memelihara prosedur untuk inventarisasi, identifikasi dan pemahaman peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang bebrkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan kegiatan perusahaan yang bersangkutan. Pengurus harus menjelaskan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya kepada setiap tenaga kerja.

2.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan oleh perusahaan sekurang-kurangnya harus memenuhi kualifikasi:

a. Dapat diukur

b. Stauan/Indikator Pengukuran c. Sasaran Pencapaian

Penetapan tujuan dan sasaran kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja harus dikonsultasikan dengan wakil tenaga kerja, Ahli K3, P2K3 dan pihak-pihak lain yang terkait.

2.4 Indikator Kinerja

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran kebijakan dan keselamatan kerja perusahaan harus menggunakan indikator kinerja yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja keselamatan dan kesehatan kerja yang sekaligus merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian Sistem Manajemen K3.

2.5 Perencanaan Awal dan Perencanaan Kegiatan yang Sedang Berlangsung

Penerapan awal Sistem Manajemen K3 yang berhasil memerlukan rencana yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan, dan dengan jelas menetapkan tujuan serta sasaran Sistem Manajemen K3 yang dapat dicapai dengan:

a. Menetapkan sistem pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan fungsi dan tingkat menajemen perusahaan yang bersangkutan. b. Menetapkan sarana dan jangka waktu untuk pencapaian tujuan dan sasaran.

3. PENERAPAN

Dalam mencapai tujuan keselamatndan kesehatan kerja perusahaan harus menunjuka personil yang mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan sistem yang diterapkan.

3.1 Jaminan Kemampuan

3.1.1 Sumber Daya Manusia, Sarana dan Dana

Perusahaan harus menyediakan personil yang memilki kualifikasi, sarana dan dana yang memadai sesuai Sistem Manajemen K3 yang diterapkan.

Dalam penerapan Sistem Manajemen K3 yang efektif perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Menyediakan sumber daya yang memadai sesuai dengan ukuran dan kebutuhan b. Melakukan identifikasi kompetensi kerja yang diperlukan pada setiap tingkatan

manajemen perusahaan dan menyelenggarakan setiap pelatihan yang dibutuhkan. c. Membuat ketentuan untuk mengkomunikasikan informasi keselamatan dan

d. Membuat peraturan untuk mendapatkan pendapat dan saran dari para ahli.

e. Membuat peraturan untuk pelaksanaan konsultasi dan keterlibatan tenaga kerja secara aktif.

3.1.2 Integrasi

Perusahaan dapat mengintegrasiakna Sistem Manajemen K3 ke dalam sistem manajemen perusahaan yang ada. Dalam hal pengintegrasain tersebut terdapat pertentangan dengan tujuan dan prioritas perusahaan. Maka:

a. Tujuan dan prioritas Sistem Manajemen K3 harus diutamakan

b. Penyatuan Sistem Manajemen K3 dengan sistem manajemen perusahaan dilakukan secara selaras dan seimbang

3.1.3 Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat

Peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja akan efektif apabila semua pihak dalam perusahaan didorong untuk berperan serat dalam penerapan dan pengembangan Sistem Manajemen K3, serta memiliki budaya perusahaan yang mendukung dan memberikan kontribusi bagi Sistem Manajemen K3.

Perusahaan harus:

a. Menentukan, menunjuk, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung gugat keselamatan dan kesehatan kerja dan wewenang untuk bertindak dan menjelaskan hubungan pelaporan untuk semua tingkatan manajemen, tenaga kerja, kontraktor dan subkontraktor dan pengunjung.

b. Mempunyai prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh terhadap sistem dan pelaporan keselamatan dan kesehatan kerja

c. Dapat memberiakn reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya.

Tanggung jawab pengurus terhadap keselamatan dan kesehatan kerja adalah:

a. Pimpinan yang ditunjuk untuk bertanggung jawab harus memastikan bahwa Sistem Manajemen K3 telah diterapkan dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan oleh setiap lokasi dan jenis kegiatan dalam perusahaan.

b. Pengurus harus mengenali kemampuan tenaga kerja sebagai sumber daya yang berharga yang dapat ditunjuk untuk menerima pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam menerapkan dan mengembangkan Sistem Manajemen K3.

3.1.4 Konsultasi, Motivasi, dan Kesadaran

Pengurus harus menunjukkan komitmennya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja melalui konsultasi dan dengan melibatkan tenaga kerja maupun pihak lain yang terkait di dalam penerapan, pengembangan dan pemeliharaan Sistem Manajemen K3, sehingga semua pihak merasa ikut memilki dan merasakan hasilnya.

3.1.5 Pelatihan dan Kompetensi Kerja

Penerapan dan pengembangan Sistem Manajemen K3 yang efektif ditentukan oleh kompetensi kerja dan pelatiha dari setiap tenagan kerja di perusahaan. Pelatihan

merupakan salah satu alat penting dalam menjamin kompetensi kerja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan keselamatan dan kesehatan kerja.

Standar kompetensi kerja keselamatan dan kesehatan kerja dapat dikembangkan dengan: a. Menggunakan standar kompetensi kerja yang ada

b. Memeriksa uraian tugas dan jabatan c. Menganalisis tugas kerja

d. Manganalisis hasil inspeksi dan audit e. Meninjau ulang laporan insiden

Setelah penilaian kemampuan gambaran kompetensi kerja yang dibutuhkan dilaksanakan, program pelatihan harus dikembangkan sesuai dengan hasil penilaiannya. Prosedur pendokumentasoan pelatihan yang telah dilaksakan dan dievaluasi efektifitasnya harus ditetapkan. Kompetensi kerja harus diintegrasikan kedalam rangkaian kegiatan perusahaan mulai dari penerimaan, seleksi dan penilaian kinerja tenaga kerja serta pelatihan.

3.2 Kegiatan Pendukung

3.2.1 Komunikasi

Komunikasi dua arah yang efektif dan pelaporan rutin merupakan sumber penting dalam penerapan Sistem Manajemen K3. Penyediaan informasi yang sesuai bagi tenaga kerja dan semua pihak yang terkait dapat digunakan untuk memotivasi dan mendorong penerimaan serta pemahaman umum dalam upaya perusahaan untuk meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja.

Perusahaan harus mempunyai prosedur untuk menjamin bahwa informasi keselamatan dan kesehatan kerja terbaru dikomunikasikan kesemua pihak dalam perusahaan. Ketentuan dalam prosedur tersebut harus dapat menjamin pemenuhan kebutuhan untuk:

a. Mengkomunikasikan hasil dari sistem manajemen, pemantauan, audit dan tinjauan ulang manajemen pada semua pihak dalam perusahaan yang bertanggung jawab dan memiliki andil dalam kinerja perusahaan.

b. Melakukan identifikasi dan menerima informasi keselamatan dan kesehatan kerja yang terkait dari luar perusahaan.

c. Menjamin bahwa informasi yang terkait dikomunikasikan kepada orang-orang diluar perusahaan yang membutuhkannya.

3.2.2 Pelaporan

Prosedur pelaporan informasi yang terkait dan tepat waktu harus ditetapkan untuk menjamin bahwa Sistem Manajemen K3 dipantau dan kinerjanya ditingkatkan.

Prosedur pelaporan internal perlu ditetapkan untuk menangani: a. Pelaporan terjadinya insiden

b. Pelaporan ketidaksesuaian

c. Pelaporan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja d. Pelaporan identifikasi sumber bahaya

Prosedur pelaporan eksternal perlu ditetapkan untuk menangani: a. Pelaporan yang dipersyaratkan peraturan perundangan b. Pelaporan kepada pemegang saham

3.2.3 Pendokumentasian

Pendokumentasian merupakan unsur utama dari setiap sistem manajemen dan harus dibuat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Proses dan prosedur kegiatan perusahaan harus ditentukan dan didokumentasikan serta diperbaharui apabila diperlukan. Perusahaan harus dengan jelas menentukan jenis dokumen dan pengendalian yang efektif.

Pendokumentasian Sistem Manajemen K3 mendukung kesadaran tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan keselamatan dan kesehatan kerja dan evaluasi terhadap sistem dan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja.

Bobot dan mutu pendokumentasian ditentukan oleh kompleksitas kegiatan perusahaan. Apabila unsur Sistem Manajemen K3 terintegrasi dengan Sistem Manajemen secara menyeluruh, maka pendokumentasian Sistem Manajemen K3 harus diintegrasikan dalam keseluruhan dokumen yang ada.

Perusahaan harus mengatur dan memelihara kumpulan ringkasan pendokumentasian untuk:

a. Menyatukan secara sistematik kebijakan, tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja.

b. Menguraikan sarana pencapaian tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja.

c. Mendokumentasikan peranan, tanggungjawab, dan prosedur. d. Memberikan unsur-unsur lain dari sistem manajemen perusahaan.

e. Menunjukkan bahwa unsur-unsur Sistem Manajemen K3 yang sesuai untuk perusahaan telah diterapkan.

3.2.4 Pengendalian Dokumen Perusahaan harus manjemin bahwa:

a. Dokumen dapat diidentifikasi sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab di perusahaan.

b. Dokumen ditinjau ulang secara berkala dan, jika diperlukan, dapat direvisi.

c. Dokumen sebelum diterbitkan harus lebih dahulu disetujui oleh personel yang berwenang.

d. Dokumen versi terbaru harus tersedia ditempat kerja yang dianggap perlu. e. Semua dokumen yang telah usang harus segera disingkirkan.

f. Dokumen mudah ditemukan, bermanfaat dan mudah difahami.

3.2.5 Pencatatan dan Manajemen Informasi

Pencatatan merupakan sarana bagi perusahaan untuk menunjukkan kesesuaian penerapan Sistem Manajemen K3 dan harus mencakup:

a. Persyaratan eksternal/peraturan perundangan dan internal/indokator kineja keselamatan dan kesehatan kerja.

b. Izin Kerja

c. Resiko dan sumber bahaya yang meliputi keadaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat kerja, serta peralatan lainnya bahan-bahan dan sebagainya, lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja dan proses produksi.

d. Kegiatan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. e. Kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan. f. Pemantauan data.

g. Rincian insiden, keluhan dan tindak lanjut. h. Identifikasi produk termasuk komposisinya. i. Informasi mengenai pemasok dan kontraktor. j. Audit dan peninjauan ulang Sistem Manajemen K3.

3.3 Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko

Sumber bahaya yang teridentifikasi harus dinilai untuk menentukan tingkat resiko yang merupakan tolakmukur kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya dilakukan pengendalian untuk menurunkan tingkat resiko.

3.3.1 Identifikasi Sumber Bahaya Identifikasi Sumber Bahaya

a. Kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya.

b. Jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin dapat terjadi.

3.3.2 Penilaian Resiko

Penilaian resiko adalah proses untuk menentukan prioritas pengendalian terhadap tingkat resiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja.

3.3.3 Tindakan Pengendalian

Perusahaan harus merencanakan menajemen dan pengendalian kegiatan-kegiatan, produk barang dan jasa yang dapat menimbulkan resiko kecelakaan kerja yang tinggi. Hal ini dapat dicapai dengan mendokumentasikan dan menerapkan kebijakan standar

bagi tempat kerja, perancangan pabrik dan bahan, prosedur dan instruksi kerja untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan produk barang dan jasa.

Pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilakukan melalui metode: a. Pengendalian teknis/rekayasa yang meliputi eliminasi, subsitusi, isolasi, ventilasi,

higinene dan sanitasi. b. Pendidikan dan Pelaihan.

c. Pembangunan kesadaran dan memotivasi yang meliputi sistem bonus, insentif, penghargaan dan motivasi diri.

d. Evaluasi melalui kegiatan audit, penyelisikan insiden dan etiologi. e. Penengakan hukum.

3.3.4 Perancangan (Design) dan Rekayasa

Pegendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dalam proses rekayasa harus dimulai sejak tahap perancangan dan perencanaan.

Setiap tahap dari siklus perancangan meliputi pengembangan, verifikasi tinjuan ulang, validasi dan penyesuaian harus dikaitkan dengan identifikasi sumber bahaya, prosedur penilaian dan pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Personel yang memiliki kompetensi kerja harus ditentukan dan diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk melakukan verifikasi persyaratan Sistem Manajemen K3.

3.3.5 Pengendalian Administratif

Prosedur dan instruksi kerja yang terdokumentasi pada saat dibuat harus mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja pada setiap tahapan. Rancangan dan tinjauan ulang peosedur hanya dapat dibuat oleh personil yang memiliki

kompetensi kerja dengan melibatkan para pelaksana. Personil harus dilatih agar memiliki kompetensi kerja dalam menggunakan prosedur. Prosedur harus ditinjau ulang secara berkala terutama jika terjadi perubahan peralatan, proses atau bahan baku yang digunakan.

3.3.6 Tinjauan Ulang Kontrak

Penggadaan barang dan jasa melalui kontrak harus ditinjau ulang untuk menjamin kemampuan perusahaan dalam memenhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang ditentukan.

3.3.7 Pembelian

Sistem pembelian barang dan jasa termasuk didalamnya prosedur pemeliharaan barang dan jasa harus terintegrasi dalam strategi penanganan pencegahan resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sistem pembelian harus menjamin agar produk barang dan jasa serta mitra kerja perusahaan memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pada saat barang jasa diterima ditempat kerja, perusahaan harus menjelaskan kepada semua pihak yang akan menggunakan barang dan jasa tersebut mengenai identifikasi, penilaian dna pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 3.3.8 Prosedur Menghadapi Keadaan Darurat dan Bancana

Perusahaan harus memiliki prosedur untuk menghadapi keadaan darurat atau bencana, yang diuji secara berkala untuk mengetahui keadaan pada saat kejadian yang sebenarnya.

Pengujian prosedur secara berkala tersebut dilakukan oleh personil yang memiliki kompetensi kerja, dan untuk instalasi yang mempunyai bahaya besar harus dikoordinasikan dengan instansi terkait yang berwenang.

3.3.9 Prsedur Manghadapi Insiden

Untuk mengurangi pengaruh yang mungkin timbul akibat insiden perusahaan harus memiliki prosedur yang meliputi:

a. Penyediaan failitas P3K dengan jumlah yang cukup dan sesuai smapai mendapatkan pertolongan medik.

b. Proses perawatan lanjutan.

3.3.10 Prosedur Rencana Pemulihan Keadaan Darurat

Perusahaan harus membuat prosedur rencana pemulihan keadaan darurat untuk secara mengembalikan pada kondisi yang normal dan membantu pemulihan tenaga kerja yang mengalami trauma.

4. PENGUKURAN DAN EVALUASI

Perusahaan harus memilki sistem untuk mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja Sistem Manajemen K3 dan hasilnya dianalisis guna menentukan keberhasilan atau untuk melakukan identifikasi tindakan perbaikan.

4.1 Inspeksi dan Pengujian

Perusahaan harus menetapkan dan memelihara prosedur inspeksi, pengujian da pemantauan yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja. Frekwensi dan pengujian harus sesuai dengan objeknya.

Prosedur inspeksi, pengujian dan pemantaun secara umum meliputi:

b. Catatan inspeksi, pengujian dan pemantauan yang sedang berlangsung harus dipelihara dan tersedi bagi manajemen, tenaga kerja dan kontraktor kerja yang terkait.

c. Peralatan dan metode pengujian yang memadai harus digunakan untuk menjamin telah dipenuhinya standar keselamatan dan kesehatan kerja.

d. Tindakan perbaikan harus dilakukan segera pada saat ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja dari hasil inspeksi, pengujian dan pemantauan.

e. Penyelidikan yang memadai harus dilaksanakan untuk menemukan inti permasalahan dari suatu insident.

f. Hasil temuan harus dianalisa dan ditinjau ulang.

4.2 Audit Sistem Manajemen K3

Audit Sistem Manajemen K3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan Sistem Manajemen K3. Audit harus dilaksanakan secara sistematik dan independen oleh personil yang memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan metodologi yang sudah ditetapkan. Frekuensi audit harus ditentukan berdasarkan tinjuan ulang hasil audit sebelumnya dan bukti sumber bahaya yang didapatkan ditempat kerja. Hasil audit harus digunakan oleh pengurus dalam proses tinjau ulang manajemen.

4.3 Tindakan Perbaiakn dan Pencegahan

Semua hasil temuan dari pelaksanaan pemantauna audit dan tinjau ulang Sistem Manajemen K3 harus didokumentasikan dan digunakan untuk identifikasi tindakan

perbaikan dan pencegahan serta pihak manajemen menjamin pelaksanaannya secara sistematik dan efektif.

5. TINJAUAN ULANG DAN PENINGKATAN OLEH PIHAK MANAJEMEN

Pimpinan yang ditunjuk harus melaksanakan tinjuan ulang Sistem Manajemen K3 secara berkala untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan dalam pencapaian kebijakan dan tujuan keselamatan dan kesehatan kerja.

Ruang lingkup tinjauan ulang Sistem Manajemen K3 harus dapat mengatasi implikasi keselamatan dan kesehatan kerja terhadap seluruh kegiatan, produk barang dan jasa termasuk dampaknya terhadap kinerja perusahaan.

Tinjuan ulang Sistem Manajemen K3 harus meliputi:

a. Ealuasi terhadap penerapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja b. Tujuan, sasaran dan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja.

c. Hasil temuan audit Sistem Manajemen K3.

d. Evaluasi efektifitas penerapan Sistem Manajemen K3 dan kebutuhan untuk mengubah Sistem Manajemen K3 sesuai dengan:

1) Perubahan peraturan perundangan

2) Tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar 3) Perubahan produk dan kegiatan perusahaan 4) Perubahan struktu organisasi perusahaan

5) Perkembanagn ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi. 6) Pengalaman yang didapat dari insiden keselamatan dan kesehatan kerja 7) Pelaporan

8) Umpan balik khususnya dari tenaga kerja.

Untuk pembuktian penerapan Sistem Manajemen K3 perusahan dapat melakukan audit yang dilaksanakan sekuaran-kurangnya sekali dalam tiga tahun melalui badan audit yang ditunjuk oleh Menteri. Adapun unsur-unsur audit Sistem Manajemen K3 adalah : a. Pembangunan dan pemeliharaan komitmen;

1. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2. Tanggung Jawab dan Wewenang untuk bertindak 3. Tinjauan Ulang dan Evaluasi

4. Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja b. Strategi pendokumentasian;

1. Perencanaan Rencana Strategis Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2. Manual Sistem Manajemen K3

3. Penyebarluasan Informasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja c. Peninjauan ulang desain dan kontrak;

1. Pengendalian Perancangan 2. Peninjauan Ulang Kontrak d. Pengendalian dokumen;

1. Persetujuan dan Pengeluaran Dokumen 2. Perubahan dan Modifikasi Dokumen e. Pembelian;

1. Spesifikasi dari Pembelian Barang dan Jasa

2. Sistem Verifikasi Untuk Barang dan Jasa yang di Beli 3. Kontrol Barang dan Jasa Yang di Pasok Pelanggan

f. Keamanan bekerja berdasarkan Sistem Manajemen K3; 1. Sistem Kerja

2. Pengawasan

3. Seleksi dan Penempatan Personil 4. Lingkungan Kerja

5. Pemeliharaan, Perbaikan dan Perubahan Sarana Produksi 6. Pelayanan

7. Kesiapan untuk Menangani Keadaan darurat 8. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan g. Standar Pemantauan;

1. Pemeriksaan bahaya

2. Pemantauan Lingkungan Kerja

3. Peralatan Inspeksi, Pengukuran dan Pengujian 4. Pemantauan Kesehatan

h. Pelaporan dan perbaikan kekurangan; 1. Pelaporan Keadaan darurat 2. Pelaporan Insiden

3. Penyelidikan Kecelakaan Kerja 4. Penanganan Masalah

i. Pengelolaan material dan pemindahannya; 1. Penanganan Secara Manual dan Mekanis

2. Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan 3. Bahan-Bahan Berbahaya

j. Pengumpulan dan penggunaan data;

1. Catatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

2. Data dan Laporan Keselamatan dan Kesehatan Kerja k. Pemeriksaan sistem manajemen;

1. Audit Internal Sistem Manajemen K3 l. Pengembangan ketrampilan dan kemampuan.

1. Strategi Pelatihan

2. Pelatihan Bagi Manajemen dan Supervisor 3. Pelatihan Bagi Tenaga Kerja

4. Pelatihan Untuk Pengenalan bagi Pengnjung dan Kontraktor 5. Pelatihan Keahlian Khusus.

Penerapan Permenaker 05/Men/1996 dibagi menjadi tiga tingkatan:

1. Perusahaan kecil atau perusahaan dengan tingkat risiko rendah harus menerapkan sebanyak 64 kriteria.

2. Perusahaan sedang atau perusahaan dengan tingkat risiko menengah harus menerapkan sebanyak 122 kriteria.

3. Perusahaan besar atau perusahaan dengan tingkat risiko tinggi harus menerapkan sebanyak 166 kriteria.

Keberhasilan penerapan Permenaker 05/Men/1996 ditempat kerja diukur sebagai berikut:

a. Untuk tingkat pencapaian penerapan 0-59 % dan pelanggaran peraturan perundangan (nonconformance) dikenai tindakan hukum.

b. Untuk tingkat pencapaian penerapan 60-84 % diberikan sertifikasi dan bendera perak.

c. Untuk tingkat pencapaian penerapan 85-100 % diberikan sertifikasi dan bendera emas.

Untuk lebih jelas dapat dilihat di tabel 2.2 dibawah ini Tabel 2.4

Tingkat Pencapaian Penerapan SMK3

Kecil (64 Kriteria) Sedang (122 Kriteria) Besar (166 kriteria)

0 - 59 % Tindakan Hukum Tindakan Hukum Tindakan Hukum 60 – 84 % Bendera Perak Sertifikat Bendera Perak Sertifikat Bendera Perak Sertifikat 85 – 100 % Bendera Emas Sertifikat Bendera Emas Sertifikat Bendera Emas Sertifikat

Sumber: Permenaker No 5/Men/1996

Audit Sistem Manajemen K3 dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga tahun. Sertifikat yang diberikan harus ditandatangani oleh Menteri dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Untuk pembagian kriteria tiap tingkat pencapaian penerapan SMK3 dapat dilihat pada tabel di bawah Ini:

Tabel 2.5

Pembagian kriteria tiap tingkat pencpaian SMK3 (permenaker No 05/Men/1996)

NO ELEMEN TINGKAT

AWAL

TINGKAT TRANSISI

(Seluruh tingkat awal dan transisi)

TINGKAT LANJUTAN (Seluruh tingkat awal, transisi dan lanjutan) 1 Pembangunan dan pemeliharaan komitmen 1.1.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.5, 1.3.3, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.4.2, 1.4.9, 1.4.10 1.1.2, 1.1.4, 1.1.6, 1.2.3, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.2 2 Strategi Pendokumentasian 2.3.1 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.2.2, 2.2.3 3 Peninjuan ulang desain dan

kontrak 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.2 3.1.4, 3.2.3, 3.2.4 4 Pengendalian dokumen 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1 3.1.4, 4.1.4, 4.2.2, 4.2.3 5 Pembelian 5.1.1, 5.2.1 5.1.2, 5..1.3 5.1.4, 5.3.1, 5.3.2 6 Keamanan bekerja berdasarkan SMK3 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.5, 6.1.7, 6.1.8, 6.2.1, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.6, 6.5.7, 6.5.8, 6.7.1, 6.7.3, 6.7.5,

6.8.1, 6.8.2 7 Standar Pemantauan 7.1.1, 7.2 7.4.2.1, 7.2.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.4.1, 7.1.5, 7.1.6, 7.3.1, 7.3.2

8 Pelaporan dan Perbaikan 8.1.1, 8.2.2, 8..3.1, 8.4.1, 8.4.2

8.2.1, 8.3.2, 8.3.5 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6

9 Pengelolaan material dan perpindahannya 9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4 9.1.3, 9.3.5, 9.3.6 9.1.4, 9.2.2 10 Penggumpulan dan Penggunaan data 10.1.1, 10.1.2 10.1.3, 10.1.5, 10.2.1 10.1.4, 10.2.2

11 Audit sistem manajemen K3 11.1.1, 11.1.2,

11.3.1, 11.1.4 12 Pengembangan Keterampilan dan kemampuan 12.2.1, 12.2.2, 12.3.1, 12.4.1, 12.5.1 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, q2.3.2, 12.4.2 12.1.1, 12.1.7, 12.1.8, 12.3.3

BAB III KERANGKA KONSEP 3.1 Kerangka Konsep Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. McDermott Indonesia.

12 Elemen Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Permenaker No.05 Tahun 1996

1. Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen 2. Strategi Pendokumentasian 3. Peninjauan Ulang Perancangan

(design) dan Kontrak 4. Pengendalian Dokumen 5. Pembelian

6. Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3 7. Standar Pemantauan 8. Pelaporan dan Perbaikan

Kekurangan

9. Pengelolaan mMaterial dan Perpindahannya

10. Pengumpulan dan Penggunaan Data 11. Audit SMK3 12. Pengembangan Ketrampilan dan Kemampuan SESUAI TIDAK SESUAI

3.2 Definisi Operasional

3.2.1 Dua belas (12) elemen SMK3

Adalah elemen yang digunakan untuk mengetahui penerapan SMK3 disuatu perusahaan. Elemen-elemen ini terdiri dari 166 kriteria yang harus dipenuhi untuk menentukan prosentase penerapan SMK3 berdasarkan Permenaker No.05 Tahun 1996. 1. Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen

Adalah kepemimpinan dan komitmen terhadap K3 yang dilihat dari: • Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja

• Tanggung jawab dan wewenang untuk bertindak • Tinjauan ulang dan evaluasi

• Keterlibatan dan konsultasi dengan tenaga kerja

2. Strategi Pendokumentasian

Adalah semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pendokumentasian semua proses dan prosedur kegiatan perusahaan, yang dilihat dari:

• Perencanaan rencana strategis Keselamatan dan Kesehatan Kerja • Manual Sistem Manajemen K3

3. Peninjauan ulang perancangan (Design) dan kontrak

Adalah upaya pengendalian yang terdokumentasi (prosedur) terhadap identifikasi bahaya dan penilaian resiko yang dilakukan pada tahap melakukan perancangan atau perencanaan ulang yang dilihat dari:

• Pengendalian Perancangan • Peninjauan ulang kontrak

4. Pengendalian Dokumen

Adalah pengelolaan semua dokumen-dokumen yang berhubungan dengan K3 yang dapat dilihat dari:

• Persetujuan dan pengeluaran dokumen • Perubahan dan modifikasi dokumen

5. Pembelian

Adalah upaya pengendalian pembelian produk dan atau jasa melalui prosedur yang terdokumentasi untuk menjamin bahwa spesifikasi teknik dan informasi lain yang relevan dengan keselamatan dan kesehatan kerja telah diperiksa sebelum keputisan untuk membeli. Elemen ini dapat dilihat dari:

• Spesifikasi dari pembelian barang dan jasa

• Sistem verifikasi untuk barang dan jasa yang dibeli • Kontrol barang dan jasa yang dipasok pelanggan

6. Keamanan Bekerja Berdasarkan Sistem Manajemen K3

Adalah gambaran pelaksanaan Sistem Manajemen K3 yang menyangkut proses kerja, lingkungan kerja, maupun sumber manusianya. Elemen ini dilihat dari:

• Sistem Kerja • Pengawasan

• Seleksi dan penempatan personil • Lingkungan kerja

• Pemeliharaan, perbaikan dan perubahan sarana produksi • Pelayanan

• Kesiapan untuk menangani keadaan darurat • Pertolongan pertama pada kecelakaan

7. Standar Pemantauan

Adalah standar untuk inspeksi, pengukuran dan pengujian-pengujian terhadap bahaya dan resiko di tempat kerja. Elemen ini terdiri dari:

• Pemeriksaan bahaya

• Pemantauan lingkungan kerja

• Peralatan inspeksi, pengukuran dan pengujian • Pemantauan kesehatan

8. Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan

Adalah prosedur pelaporan terhadap temuan-temuan baik terhadap sumber bahaya yang beresiko terhadap pekerja serta lingkungan dan juga prosedur pelaporan terhadap insiden yang terjadi. Elemen ini dilihat dari:

• Pelaporan keadaan darurat • Pelaporan insiden

• Penyelidikan kecelakaan kerja • Penanganan masalah

9. Pengelolaan Material dan Perpindahannya

Adalah sistem dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk pengelolaan dan pemindahan material yang digunakan dalam proses produksi. Elemen ini dilihat dari: • Penanganan secara manual dan mekanis

• Sistem pengangkatan, penyimpanan dan pembuangan • Bahan-bahan berbahaya

10. Pengumpulan dan Penggunaan Data

Adalah prosedur untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengarsipkan, memelihara dan menyimpan catatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Elemen ini dilihat dari:

• Catatan Keselamtan dan Kesehatan Kerja