PROPOSAL OBSERVASI LAPANG

PRAKTIKUM PENGELOLAAN TANAH DAN AIR

“ UPAYA PENGELOLAAN TANAH DAN AIR DALAM MENINGKATKAN KESUBURAN PADA LAHAN KERING DI KELURAHAN SOLOWARU”

Oleh : Deva Surya Murti NPM: 19025010154

PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”

JAWA TIMUR SURABAYA

2021

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan judul “Upaya Pengelolaan Tanah dan Air dalam Meningkatkan Kesuburan pada Lahan Kering di Kelurahan Semolowaru”.

Proposal penelitian ini dibuat untuk Laporan Resmi Praktikum Pengelolaan Tanah Dan Air. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan secara material maupun spiritual.

Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan proposal penelitian. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap dengan terselesaikannya proposal penelitian ini akan mendapatkantanggapan positif dan dapat membantu berbagai pihak yang mem butuhkan informasi yang berkaitan dengan tulisan ini.

Surabaya, 16 Desember 2021

Penulis

iii DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... ii

DAFTAR ISI ... iii

DAFTAR TABEL ... iv

DAFTAR GAMBAR ... v

I. PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Rumusan Masalah ... 2

1.3. Tujuan Praktikum ... 2

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 3

2.1. Definisi dan Karakter Lahan Kering ... 3

2.2. Penyebab Lahan Kering ... 4

2.3. Kendala Lahan Kering ... 4

2.4. Pengelolaan Lahan Kering ... 5

III. METODOLOGI PRAKTIKUM ... 7

3.1. Waktu dan Tempat ... 7

3.2. Alat dan Bahan ... 7

3.3. Langkah Kerja ... 7

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 10

4.1. Hasil Pengamatan... 10

4.2. Pembahasan... 12

V. PENUTUP ... 18

5.1. Kesimpulan ... 18

DAFTAR PUSTAKA ... 19

LAMPIRAN ... 23

iv

DAFTAR TABEL

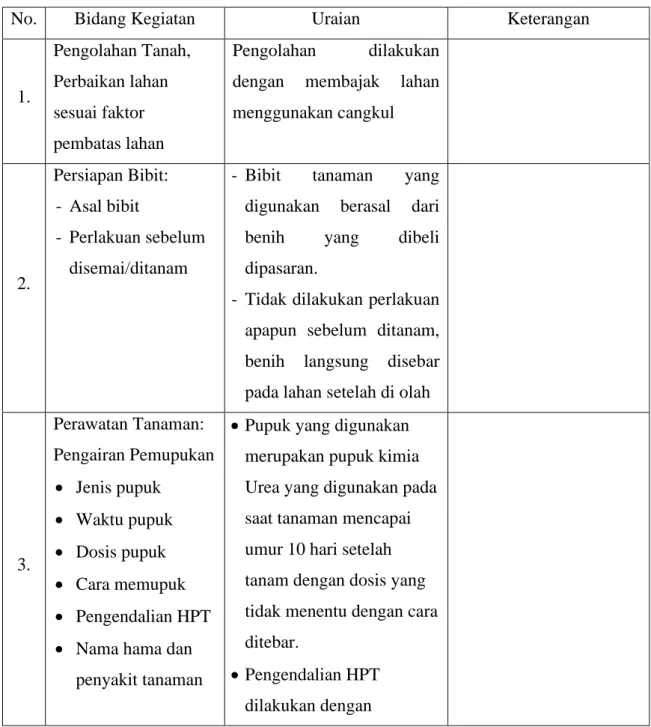

Tabel 4.1.1 Hasil Wawancara Petani pada Lahan Kering ... 10

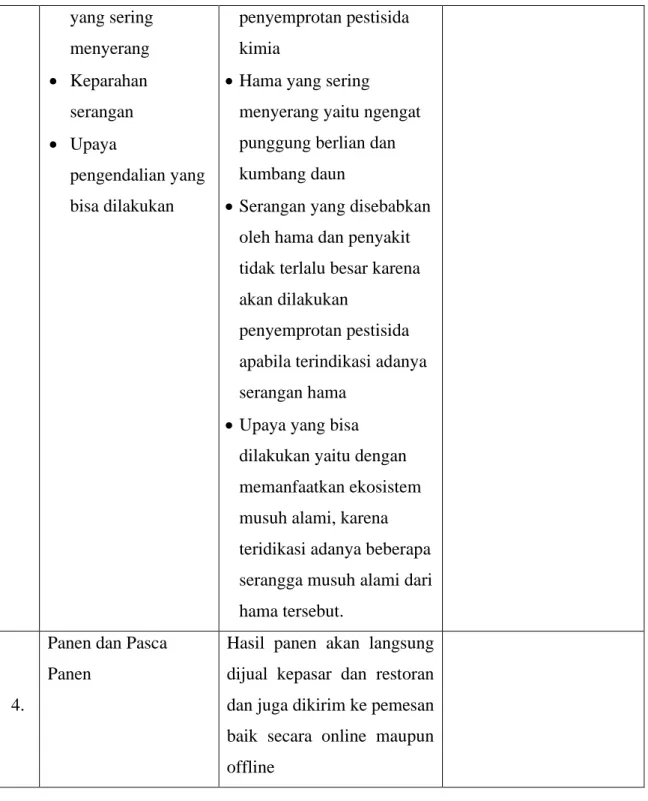

Tabel 1. Pengamatan Tanah ... 11

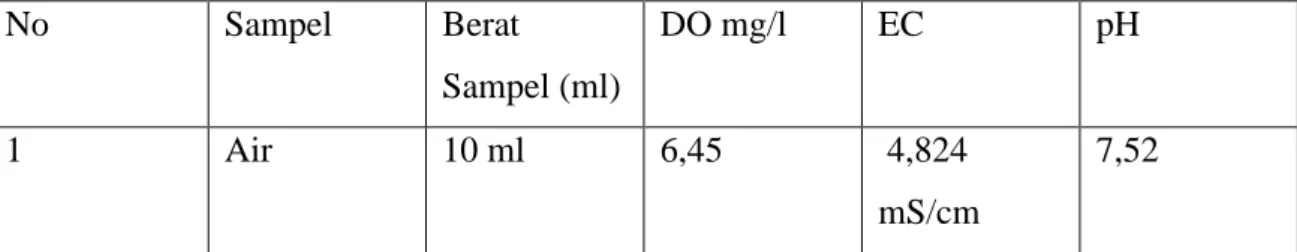

Tabel 2. Pengamatan Air... 12

Tabel 3. Pengamatan C Organik Tanah ... 12

v

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kondisi Lahan ... 23

Gambar 2. Peralatan Uji pH dan EC air dan Tanah ... 23

Gambar 3. Timbangan Analitik dan Botol Film ... 23

Gambar 4. Mesin Pengocok ... 23

Gambar 5. Sampel Tanah ... 23

Gambar 6. Sampel Air ... 23

Gambar 7. Hasil Uji EC Tanah ... 23

Gambar 8. Hasil Uji pH Aktual Tanah ... 23

Gambar 9. Hasil Uji pH Potensial Tanah... 23

Gambar 10. Hasil Uji pH Air ... 23

Gambar 11. Hasil Uji DO Air ... 23

Gambar 12. Hasil Uji EC Air ... 23

Gambar 13. Larutan Hasil Reaksi Pengujian C Organik ... 24

Gambar 14. Hasil Pembacaan Spektrofotometri ... 24

1

I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Lahan adalah salah sumber daya yang penting dalm kegiatan usahatani, Kegiatan pertanian umumnya membutuhkan lahan sebagai untuk bercocok tanam. Salah satu potensi jenis lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian adalah penggunaan lahan kering. Lahan kering dikelompokkan kebun/ tegalan, padang rumput, pekarangan, lahan tidur, perkebunan, lahan untuk kayu – kayuan, dll. Lahan kering sendiri mempunyai definisi sebagai sebidang luasan lahan yang memiliki keterbatasan sumber air sepanjang tahun dan tidak pernah dalam kondisi tergenang. Keterbatasan sumber air terlihat pada kandungan lengasya (soil moisture content) selalu berada di bawah kadar air kapasitas lapang. Perbandingan jumlah curah hujan pada saat musim hujan yang tidak dapat mengimbangi laju evapotranspirasi air pada lahan sepanjang tahun sering digunakan untuk menjelaskan istilah lahan kering. Pada umumnya usaha tani lahan kering sering dihubungkan dengan produktifitasnya yang rendah. Salah satu sebabnya adalah ketergantungannya pada curah hujan sebagai satu – satunya sumber air.

Upaya pemanfaatan lahan kering secara optimal merupakan peluang yang masih cukup besar. Kota Surabaya adalah ibukota Provinsi Jawa Timur dan merupakan kota terbesar di Jawa Timur dan kedua di Indonesia setelah Jakarta. Sebagai kota perdagangan dan jasa, kontribusi sektor pertanian di kota Surabaya terus relative kecil. Hal ini diakibatkan meningkatnya keterbatasan lahan dan terjadinya alih fungsi lahan serta beralihnya mata pencaharian petani ke sektor lain. Luas lahan sawah di Surabaya seluas 1.221,3 hektar dengan 31,5 hektar lahan irigasi dan 1.189,8 merupakan lahan non irigasi. Kecamatan Sukolilo memiliki tegalan seluas 986 Ha dengan 68 Ha sawah tadah hujan 918 Ha merupakan kebun pekarangan. Salah satu wilayah dengan karakteristik lahan kering terdapat pada Kelurahan Semolowaru (.Badan Pusat Statistik, 2018; BPS Provinsi Jawa Timur, 2019)

Permasalahan dalam pengelolaan lahan kering memiliki keberagaman variasi pada setiap wilayah, baik ditinjau pada aspek teknis, sosial, maupun

2

ekonomis. Upaya pengelolaan lahan kering untuk meningkatkan produksi bahan pangan saat ini menghadapi permasalahan. Berbagai permasalahan tersebut perlu diatasi dengan menerapkan teknologi yang tepat dan efisien

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik tanah lahan kering di Kelurahan Semolowaru?

2. Bagaimana pengelolaan yang tepat untuk meningkatkan kualitas lahan kering untuk budidaya di Kelurahan Semolowaru?

1.3.Tujuan Praktikum

1. Mengetahui karakteristik tanah lahan kering di Kelurahan Semolowaru 2. Mengetahui pengelolaan yang tepat untuk meningkatkan kualitas lahan

kering untuk budidaya di Kelurahan Semolowaru

3

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi dan Karakter Lahan Kering

Dry land atau unnirigated land yang berarti lahan tanpa pengairan dimana laju evapotranspirasi potensial lebih besar dari jumlah air hujan dan pada sebagian besar waktu dalam setahun atau sepanjang waktu. Lahan kering di Indonesia berada baik di lahan basah maupun kering. (Pitaloka, 2018). Menurut Heryani & Sutrisno (2019) lahan kering iklim kering dicirikan sebagai suatu hamparan lahan yang tidak pernah digenangi atau tergenang air pada sebagian besar waktu dalam setahun, dengan curah hujan 7 bulan (<2.000 mm/tahun). Sedangkan, lahan kerin beriklim basah sebagian besar terletak pada dataran rendah pada ketinggian < 700 m dpl.

Dan curah hujan tinggi tanpa musim kemarau yang jelas (Hidayat et al. 2000 dalam Rokhmah dan Supriyadi, 2017).

Karateristik lahan kering sangat mudah dikenali secara fisik secara kasat mata yaitu dimana terlihat lahannya yang gersang dan sedikit tanaman yang tumbuh.

Lahan kering pada iklim kering identik dengan lahan berbatu karena tanah yang terbentuk pada daerah beriklim kering umumnya berpenampang dangkal dan berbatu, memilki pH netral agak basa, karena keterbatasan air yang menyebabkan proses pelapukan lambat. Lahan kering pada iklim basah (humid) yang mengalami proses pencucian hara akibat hancuran iklim sangat intensif yang menyebabkan tanah berpenampang dalam, berwarna merah kuning, bereaksi masam dengan kejenuhan Al tinggi, serta kesuburan alami rendah. (Mulyani dan Mamat, 2019)

Kebanyakan lahan kering beriklim basah memiliki jenis tanah Ultisol dan Oxisol yang memiliki pH rendah dan miskin unsur hara. Kasno (2019) menjelaskan juga bahwa tanah Oxisol termasuk tanah yang kurang subur dengan pembatas utama pertumbuhan dan hasil tanaman antara lain: kemasaman tanah dan kandungan Al tinggi, ketersediaan hara N, P dan K serta C-organik rendah dan mudah tererosi.

Menurut Nurhayati et al (2011) lahan kering di daerah beriklim basah berkembang dari bahan induk batuan sedimen dan bahan induk aluvial mempunyai kesuburan alami rendah. Bahan induk pada lahan kering beriklim kering banyak ditemukan batu kapur, batu gamping, sedimen dan volkanik. Akibat keadaan agroklimat, tanah

4

mengalami pencucian basa-basa rendah, sehingga umumnya memilki kejenuhan basa >50% (Heryani & Rejekiningrum, 2019)

2.2. Penyebab Lahan Kering

Lahan kering terjadi sebagai akibat dari curah hujan yang rendah, suhu udara tinggi dan kelembabannya rendah. Curah hujan rendah < 2.000 mm/tahun, bahkan di banyak tempat < 1.000 mm/ tahun dan bulan kering 7-8 bulan mengakibatkan ketersediaan air pada suatu lahan sangat terbatas. Beberapa faktor yang berpengaruh pada curah hujan, baik dalam skala global, regional, maupun lokal.

Faktor lokal dari suatu wilayah memiliki pengaruh yang signifikan pada curah hujan yang terjadi di wilayah tersebut. Salah satu faktor lokal yang berperan adalah topografi atau ketinggian tempat. Wilayah dengan topografi yang lebih tinggi mempunyai rata-rata curah hujan musiman yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah dengan bertopografi rendah (Herlina, 2020). Suhu tanah pada saat siang hari dan malam hari akan sangat berbeda tajam, pada siang hari ketika permukaan tanah terkena sinar matahari, udara yang dekat dengan permukaan tanah ikut terimbas sehingga memperoleh suhu yang tinggi pula, sedangkan pada malam hari suhu tanah akan semakin menurun (Rayadin et al, 2016).

Berkurangnya pasokan ketersediaan air dalam tanah, tingginya intensitas radiasi matahari yang mengenai permukaan tanah lebih banyak dipantulkan yang menyebabkan suhu permukaan tanah dan suhu udara semakin meningkat. Sebagai akibat dari adanya interaksi antara sinar matahari dan permukaan obyek terutama tanah maka peristiwa evapotranspirasi pada lahan mengakibatkan air di permukaan tanah akan menguap. Penguapan yang lebih besar dibandingkan engan curah hujan, berdampak pada kelembaban tanah yang menjadi rendah. Kelembapan tanah adalah air yang mengisi sebagian atau seluruh pori-pori tanah yang berada di suatu tempat.

Definisi yang lain menyebutkan bahwa kelembaban tanah yaitu menyatakan jumlah air yang tersimpan di antara pori-pori tanah. Nilai Kelembaban tanah sangat dinamis, yang diakibatkan oleh penguapan melalui permukaan tanah, transpirasi dan perkolasi (Caesar, 2016).

2.3. Kendala Lahan Kering

5

Kendala yang umum terjadi pada lahan kering yakni kesulitan pasokan air untuk memenuhi kebutuhan air yang cukup bagi produksi tanaman, kondisi tanah juga terindikasi miskin unsur hara sehingga dibutuhkan dosis pemupukan yang lebih banyak, karakter lainnya yakni, sebagian tanah memiliki kandungan batu yang tinggi sehingga sangat sulit untuk diolah secara mekanis.(Witman, 2021). Keadaan fisik lahan kering juga rawan berubah menjadi lahan kritis yang jumlahnya pada saat ini sudah memiliki luasan mencapai 18 juta ha.(Pitaloka, 2018). Optimalisasi penggunaan lahan kering membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, baik berupa regulasi/legislasi atau peraturan perundang-undangan maupun program dan kebijakan yang memilki kaitan dengan tata kelola pengembagaan dan peruntukan lahan serta pengembangan infrastruktur. Hal teknis dalam pengelolaan lahan kering dengan melakukan input teknologi yang meliputi: 1) pengelolaan air, 2) pemupukan berimbang, 3) pengelolaan bahan organik, ameliorasi dan konservasi tanah 4) pengaturan pola tanam. (Heryani & Rejekiningrum, 2019)

2.4. Pengelolaan Lahan Kering

Upaya pengelolaan tanah dan air pada lahan kering dapat melalui: Metode mekanis (pengolahan tanah, gundukan, teras dan tanggul sesuai kontur tanah), Metode pola tanam (menanam tanaman yang dapat menutupi tanah secara kontinyu, , sistem tanam wanatani, pola rotasi tanaman, menggunakan mulsa dan bahan organik yang berasal dari sisa tanaman). Pengelolaan kesuburan tanah dengan pengapuran. Tanah kering biasanya bersifat masam sehingga dengan pengapuran untuk meningkatkan pH tanah dan mengurangi keracunan Al. (Hadiyanti et al., 2021). Dosis pemupukan didapat dari hasil uji tanah lokasi penanaman. Uji tanah dilakukan untuk mengetahui kondisi biofisik sebagai syarat teknis budidaya. Uji tanah merupakan alat penting yang akurat untuk menilai status kesuburan dan produktivitas tanaman. (Wahyuni et al., 2018)

Pengelolaan bahan organik dapat meningkatkan ketersediaan hara terutama P, menyumbang hara mikro, memperbaiki sifat fisik dan biologi tanah, meningkatkan efisiensi pupuk anorganik dan efisiensi penggunaan air. Bahan organik yang mudah lapuk berupa sisa tanaman maupun pupuk kandang dapat digunakan sebagai bahan kompos, sedangkan bahan organik dari limbah tanaman seperti biochar (Heryani &

Rejekiningrum, 2019) Inovasi teknologi penggunaan biochar yang berfungsi untuk

6

meningkatkan kemampuan tanah mengikat hara dan air, yang sebetulnya sangat cocok diterapkan di wilayah beriklim kering. Pemanfaatan pupuk hayati yang dapat meningkatkan produktivitas lahan dan tanaman (Mulyani dan Mamat, 2019) Penerapan metode Irigasi tetes bisa menjadi solusi dalam menangani permasalahan kebutuhan air pada tanaman. Metode penerapan irigasi tetes ini yakni pemberian air dalam volume kecil dan berkelanjutan. Irigasi tetes ini juga bertujuan untuk menjaga kelembaban tanah dan kehilangan air yang disebabkan musim kemarau sehingga ketersediaan air bagi tanaman terpenuhi.(Witman, 2021)

7

III. METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Waktu dan Tempat

Praktikum “Observasi Lapang Pengelolaan Tanah dan Air” dilaksanakan pada hari Jumat, 15 Oktober 2021 pukul 12.30 - 14.00 WIB di Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.

3.2 Alat dan Bahan 3.2.1 Alat

1. Kantong plastik 2. pH meter 3. EC meter 4. Cetok 5. Alat tulis

6. Smartphone / HP 7. Kertas saring 8. Cawan dan mortar 9. Pipet

10. Kuvet 11. Spektometer 12. Tabung reaksi 13. Botol film 14. Beaker glass 15. Labu ukur 3.2.2 Bahan

1. Lembar pengamatan

2. Sampel tanah daerah observasi 3. KCL 1N

4. K2Cr2O7 1N 5. H2SO4 6. Aquades 3.3 Langkah Kerja

3.3.1 Metode Observasi

1. Melihat langsung kondisi lahan.

8

2. Melakukan wawancara dengan petani penggarap secara langsung tentang pengelolaan lahan yang mungkin pernah dikerjakan selama ini untuk perbaikan lahannya.

3. Mengambil sampel tanah untuk dianalisa beberapa parameter.

3.3.2 Metode Analisis pH

3.3.2.1 Analisis pH Aktual

1. Menimbang tanah 0,5 mm sebanyak 10 gram kemudian memasukkan ke botol film.

2. Menuangkan aquadest sebanyak 20 ml ke dalam botol film.

3. Mengocok botol film selama 30 menit dengan mesin pengocok.

4. Mengukur pH tanah dengan menggunakan pH meter dan mencatat hasilnya.

3.3.2.2 Analisis pH Potensial

1. Menimbang tanah 0,5 mm sebanyak 10 gram kemudian memasukkan ke botol film.

2. Menuangkan larutan KCL 1N sebanyak 20 ml ke dalam botol film.

3. Mengocok botol film selama 30 menit dengan mesin pengocok.

4. Mengukur pH tanah dengan menggunakan pH meter dan mencatan hasilnya.

3.3.3 Metode Analisis EC

1. Menimbang tanah 0,5 mm sebanyak 10 gram kemudian memasukkan ke botol film.

2. Menuangkan aquadest sebanyak 20 ml ke dalam botol koc.

3. Mengocok botol film selama 30 menit dengan mesin pengocok.

4. Mengukur EC tanah dengan menggunakan EC meter dan mencatat hasilnya.

3.3.4 Metode Analisis C-Organik

1. Menimbang 0,5 gram sampel tanah halus ukuran 0,5 mm.

2. Memasukkan ke dalam labu ukur dan menambahkan K2Cr2O7 1N 5 ml 3. Mengocok menggunakan tangan.dan didiamkan selama 15 menit

4. Menambahkan 10 ml H2SO4 lalu mengocok kembali.

5. Mendiamkan selama 30 menit

6. Mengencerkan dengan aquadest hingga tanda batas.

7. Mendiamkan hingga dingin

9

8. Menggendapkan larutan selama 24 jam dalam tabun reaksi 9. Menyaring larutan sebelum pengukuran absorbansi sampel.

10. Melakukan dahulu scan panjang gelombang maksimum pada alat sprekfotometer.

11. Menganalisa sampel dengan alat sprekfotometer.

10

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Pengamatan

4.1.1 Hasil Wawancara Petani

Lokasi Lahan : Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya

Luas Lahan : ± 450 m2 Nama Petani : Suprianto Jenis Tanaman : Tanaman Sawi

Tabel 4.1.1 Hasil Wawancara Petani pada Lahan Kering

No. Bidang Kegiatan Uraian Keterangan

1.

Pengolahan Tanah, Perbaikan lahan sesuai faktor pembatas lahan

Pengolahan dilakukan dengan membajak lahan menggunakan cangkul

2.

Persiapan Bibit:

- Asal bibit

- Perlakuan sebelum disemai/ditanam

- Bibit tanaman yang digunakan berasal dari benih yang dibeli dipasaran.

- Tidak dilakukan perlakuan apapun sebelum ditanam, benih langsung disebar pada lahan setelah di olah

3.

Perawatan Tanaman:

Pengairan Pemupukan

• Jenis pupuk

• Waktu pupuk

• Dosis pupuk

• Cara memupuk

• Pengendalian HPT

• Nama hama dan penyakit tanaman

• Pupuk yang digunakan merupakan pupuk kimia Urea yang digunakan pada saat tanaman mencapai umur 10 hari setelah tanam dengan dosis yang tidak menentu dengan cara ditebar.

• Pengendalian HPT dilakukan dengan

11 yang sering

menyerang

• Keparahan serangan

• Upaya

pengendalian yang bisa dilakukan

penyemprotan pestisida kimia

• Hama yang sering

menyerang yaitu ngengat punggung berlian dan kumbang daun

• Serangan yang disebabkan oleh hama dan penyakit tidak terlalu besar karena akan dilakukan

penyemprotan pestisida apabila terindikasi adanya serangan hama

• Upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan memanfaatkan ekosistem musuh alami, karena teridikasi adanya beberapa serangga musuh alami dari hama tersebut.

4.

Panen dan Pasca Panen

Hasil panen akan langsung dijual kepasar dan restoran dan juga dikirim ke pemesan baik secara online maupun offline

Tabel 1. PengamatanTanah

No Sampel Berat

Sampel (g)

pH KCl EC H2O pH H2O

1 Tanah 0,5

mm

10 5,2 804.4 μS/cm 6,4

12 Tabel 2. Pengamatan Air

No Sampel Berat

Sampel (ml)

DO mg/l EC pH

1 Air 10 ml 6,45 4,824

mS/cm

7,52

Tabel 3. Pengamatan C Organik Tanah

No Berat

Sampel

Abs FKA Hasil C

Organik

BO

1. 0,5 gram 0,121

(Konversi = 42,056)

1,088 (8,10

%)

0,92 1,58

4.2. Pembahasan

Lahan kering didefinisikan sebagai suatu hamparan lahan yang tidak pernah digenangi atau tergenang air pada sebagian besar waktu dalam setahun. (Sutrisno dan Heryani 2019).

Keputusan penetapan lahan berdasarkan observasi fisik tanah yang menunjukkan ciri – ciri pada lahan kering yang terlihat fisik tanah. Berdasarkan data curah hujan yang didapatkan, Surabaya memiliki curah hujan <1.000 mm dengan jumlah bulan basah sebanyak 4 - 6 bulan dan 4 bulan kering. Curah hujan tinggi terjadi pada bulan Desember- Januari. Sedangkan curah hujan rendah terjadi pada bulan Juli – September. (Dewan Redaksi Buletin Maritim, 2020)

Hasil wawancara menunjukkan lahan digunakan untuk budidaya tanaman sayuran merupakan lahan tadah hujan dan pengairan dilakukan dengan menggunakan diesel.

Apabila terjadi kemarau parah lahan tidak dapat berproduksi karena kurangnya pasokan air.

Sampel tanah diambil pada 5 titik yang berbeda pada lahan dan disetukan untuk menjadi tanah komposit. Tanah lalu dikering aninkan dan ditumbuk dan disaring untuk dilakukan analisis kimia meliputi pH tanah baik actual dan potensial, kadar C Organik, dan EC tanah.Sampel air diambil pada air yang digunakan pada lahan. Parameter pengamatan air meliputi pH, EC dan DO

pH tanah merupakan faktor penting bagi pertumbuhan tanaman, karena mempengaruhi ketersediaan hara, keracunan hara, dan berpengaruh langsung terhadap protoplasma sel akar tanaman. pH tanah lebih jauh mempengaruhi keefektifan bahan kimia,

13

nutrisi, dan pestisida / herbisida yang ditambahkan ke tanah (Soti et al, 2015). Tipe pengukuran pH terdapat dua macam yaitu pH aktual dan pH potensial. Nilai keasaman potensial atau keasaman tertukarkan diperoleh dari H+ dan Al3+ tertukarkan yang sebelumnya diabsorbsi oleh koloid tanah, hal ini terjadi karena ion pada pereaksi menggeser kedudukan ion – ion yang terikat pada koloid tanah. Kemasaman potensial diukur dengan menggunakan larutan tanah dengan larutan elektrolit, yang umumnya menggunakan KCl atau CaCl2. Sedangkan, pH aktual mengunakan larutan tanah dengan H2O. Adapun kriteria pH tanah adalah sangat masam (<4,5), masam (4,5-5,5), Agak masam (5,6-6,5), Netral (6,6- 7,5), Agak alkalis (7,6-8,5), dan Alkalis (> 8,5) (Nazir et al, 2017). Peran pH tanah terutama dalam penyediaan hara esensial bagi pertumbuhan tanaman. Bila melihat kriteria tersebut maka pH aktual 6,4 adalah agak masam dan pH potensial 5,2. Bila melihat pH air sebesar 7,52 maka air masuk dalam kategori netral. Turunnya pH pada tanah diduga disebabkan karena penggunaan pupuk urea pada proses budidaya tanaman sawi. Urea memiliki masam akan menyumbangkan sejumlah ion H+. Sumbangan ion H+ pada tanah, menyebabkan jumlah ion H+ yan bertambah, yang berakibat menurunnya pH pada tanah. (Erlanda et al, 2021)

Konduktivitas listrik didefinisikan sebagai aliran arus dalam tanah dan sebanding dengan total padatan terlarut (TDS) di dalam tanah. Penggunaan EC digunakan sebagai gambaran mengenai konsentrasi ion dalam air. Nilai kondutitas listrik (EC) dipengaruhi oleh tingkat kepekatan dari konsentrasi kation dan anion. Semakin tinggi kosentrasi kation dan anion maka semakin tinggi nilai EC larutan. (Ottaman et al, 2020) Pengukuran daya hantar listrik juga dapat digunakan mengetahui nilai yang berimplikasi dalam mempertahankan target konsentrasi hara di zona perakaran, dimana sebagai dasar untuk menentukan pemberian larutan hara kepada tanaman. Satuan yang digunakan pada pengukuran EC adalah millimhos per centimeter (mmhos/cm), millisiemens per centimeter (mS/cm) atau microsiemens per centimeter (Susila dan Poerwanto, 2013)

Hasil analisis nilai EC atau DHL tanah maka tanah bukan termasuk dalam kategori tanah salin. Namun kandungan EC air yang mencapai 4, 824 mS/cm maka air masuk dalam kategori IV bila merujuk pada Ayeri et al (2017) yang dimana air hanya dapat digunakan untuk menyiram tanaman. Daya hantar listrik sangat erat kaitannya dengan nilai salinitas suatu perairan. Semakin tinggi nilai salinitas suatu perairan makan semakin tinggi pula nilai DHL karena banyaknya garam-garam terlarut yang dapat terionisasi. (Astuti, 2014) Namun

14

bila merujuk pada Mylavarapu et al, (2020), maka air kurang layak bila digunakan untuk irigasi. Menurut Zaman et al (2018) air dengan kadar garam terlarut 2000–5000 ppm dan EC 3000–7500 μS/cm dapat digunakan untuk tanaman toleran garam pada tanah permeabel dengan praktik pengelolaan yang cermat.

Kadar C-Organik merupakan faktor penting penentu kualitas tanah mineral.

Semakin tinggi kadar C-Organik total maka kualitas tanah mineral semakin baik. Bahan organik tanah sangat berperan dalam hal memperbaiki sifat fisik tanah, meningkatkan aktivitas biologis tanah, serta untuk meningkatkan ketersediaan hara bagi tanaman. (Wang et al., 2013). Kadar C-organik pada tanah cukup bervariasi, tanah mineral biasanya memiliki kandungan C-organik antara 1 hingga 9%, sedangkan tanah gambut dan lapisan organik tanah hutan dapat mengandung 40 sampai 50% C organik dan pada tanah gurun pasir memiliki< 1% (Fadhilah, 2011). Kriteria C-organik (%) >5,00 (Sangat Tinggi), 3,01-5,00 (Tinggi), 2,01-3,00 (sedang). 1,00-2,00 (rendah), <1,00 (sangat rendah) (Prabowo dan Subantoro, 2018). Hasil Analisis C organik didapatkan 0,92 % dengan kadar bahan organik 1,58 % bahwa kadar karbon organic pada tanah termasuk kategori sangat rendah

Oksigen terlarut adalah sejumlah oksigen yang terlarut dalam suatu perairan, dinyatakan dalam mg O2/L, kuantitas oksigen dalam sejumlah air tertentu penting bagi organisme perairan untuk melakukan aktivitas biokimia, yaitu untuk respirasi (pernapasan), reproduksi, dan kesuburan. Kadar DO yang tinggi mengindikasikan bahwa air tersebut layak digunakan dan baik untuk biota perairan, jika kadar DO rendah mengindikasikan bahwa perairan tersebut telah tercemar dan dapat merusak ekosistem dalam suatu perairan. (Aruan dan Siahaan, 2017). Kadar oksigen yang rendah pada daerah akar tanaman, dapat mengakibatkan pertumbuhan tanaman yang terhambat bahkan penurunan hasil panen dapat terjadi (Rahma et.al. 2015) Kadar 5 mg/L merupakan kadar oksigen terlarut yang dapat diterima pada air untuk irigasi tanaman kepentingan produksi. Tanaman akan menunjukkan gejala stress apabila kadar BO berada pada 0,1 – 0,2 mg/L (Yafuso dan Fisher, 2017)

Limbah organik, terutama limbah domestik dan hewan, limbah industri dari kegiatan pabrik kertas, pembuatan kulit, limbah rumah potong dan air limbah tanaman, secara signifikan mengurangi DO dalam air (Bozrog et al, 2021) Kriteria DO menurut Ranaraja et al (2019) adalah Sangat baik 8,0 – 9,0 Sedikit tercemar 6,0 – 8,0 Cukup tercemar 4,5 – 6,0

15

Sangat tercemar < 4,5. Bila melihat hasil DO pada air, maka air termasuk dalam kategori tercemar ringan.

Hasil analisis tanah dan air yang dadapatkan bahwa hal yang menjadi prioritas dalam perbaikan tanah adalah pada kandungan bahan organik yang sangat rendah. Pemberian bahan organik dapat meningkatkan kandungan C-organik tanah dan juga dengan peningkatan C-organik yang berpengaruh pada sifat tanah menjadi lebih baik secara fisik, kimia dan biologi. Pemilihan bahan organic perlu diperhatikan, apabila bahan organik belum terdokomposisi secara sempurna maka akan menurunkan pH tanah. Karena proses dekomposisi akan menhasilkan asam organik (Latuamury, 2017). Bila dihitung diperkirakan kandungan bahan organic pada olah tanah 20cm pada tanah adalah 142,2 kg pada lahan atau 3.160 kg/ha. Dosis bahan organic bila menurut rumus metode Melson (1961), maka bahan yang dibutuhkan, agar bahan organic tanah untuk mencapai 2 - 4% maka bahan organik yang digunakan dalam luas lahan 450 m2 adalah 53,1 - 478,35 kg atau 1180 – 10.063 kg/ha.

Karena dalam praktek budidaya GAP kadar bahan organik dalam tanah minimal tidak boleh kurang dari 2 %. (Herlambang et al, 2020). Pemilihan alam bahan organik mempertimbangkan pada kualitas bahan organic itu sendiri. Kualitas bahan organik dinyatakan berdasarkan tinggi rendahnya kadar lignin, C/N, C/P dan C/S yan terkait pada kecepatan dekomposisi. Menurut hasil penelitian Sismiyanti (2018) bahan organik berkualitas tinggi, yaitu: tithonia, krinyuh, gamal, kiambang, widelia, paku resam, azola, enceng gondok, alang-alang, jerami kacang tanah, jerami kedelai, jerami jagung, kulit kakao, pupuk kandang ayam, pupuk kandang sapi, dan kulit jengkol. Bahan organik tanah memainkan peran penting dalam penyimpanan karbon, pembentukan agregat, pasokan dan retensi nutrisi tanaman, serta imobilisasi dan mobilisasi ion – ion logam (Aoyama, 2015).

Menurut King et al (2020) bahan organik dapat mempercepat infiltrasi air dan dapat meningkatkan aerasi di tanah yang tidak jenuh. Bahan organik juga mengurangi pemadatan tanah atau impedansi mekanis pada tanah kering. Hal ini berkaitan dengan perkembangan akar ke lapisan tanah, dimana bahan organic mempengaruhi tekstur tanah yang mempermudah akses akar tanaman ke air tanah yang dalam.

Kadar kemasaman tanah berada pada tingkat agak masam. Namun, untuk budidaya tanaman sawi dapat dilakukan tanpa perlakuan pengapuran untuk meningkatkan pH tanah, karena kadar kemasaman tanah masih dalam ambang optimal untuk tanaman sawi. Kadar kemasaman tanah yang optimum untuk pertumbuhan tanaman sawi diantara pH 6 sampai

16

pH 7 (Aidah, 2020). Apabila merujuk pada kualitas air maka menurut Asih et al. (2015), kisaran toleransi konsentrasi garam NaCl pada sawi hijau (Brassica juncea L.) antara 2.000 ppm sampai 10.000 ppm. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanaman sawi masih dapat menoleransi

Alternatif solusi tambahan masalah terkait penyediaan air untuk tanah, merujuk pada data curah hujan wilayah pengamatan memiliki bulan kering yang pendek. Sehingga, tanah tidak mengalami kekerinan yang panjang. Hal yang perlu diperhatikan pada lahan terkait dengan konservasi air dan tanah untuk pertanian, hal tersebut yang dapat dilakukan terkait dengan pemenuhan pasokan air dapat dilakukan dengan pemanenan air hujan agar pada saat kemarau lahan tidak mengalami kekurangan pasokan air. Pemanenan air (water harvesting) merupakan usaha penampungan air hujan dan aliran permukaan yang disalurkan ke tempat penampungan sementara yang sewaktu waktu dapat digunakan untuk mengairi tanaman pada saat diperlukan. Pemanenan air dapat mengurangi risiko gagal panen dengan memfasilitasi penanaman awal yang memungkinkan penggunaan curah hujan secara maksimal, sehingga menjamin tanaman terhadap penyimpangan curah hujan (Yemenu, Hordofa dan Abera, 2014).

Metode dalam pemanenan air terdapat dua yaitu, metode vegetatif dan metode generatif. Metode generatif, pasca air hujan jatuh, akan memasuki proses siklus hidrologi setidaknya tiga proses; pertama terserap ke dalam tanah(infiltrasi), mengalir menjadi air permukaan (run-off), dan diuapkan kembali ke udara (evaporasi). Pemanenan air metode vegetatif, air hanya akan ditampung dalam bendungan, situ, waduk, drainase, dan lain-lain tanpa melalui proses hidrologi. Hal ini efektif dilakukan pada daerah dengan tutupan lahan yang dominan lahan terbangun (Ruqoyyah, Winarti, & Novitasari, 2018)

Sistem irigasi yang dapat menjadi alternatif untuk mengefisiensi penggunaan air dengan mengunakan metode irigasi tetes. Menurut Adhiguna (2018) irigasi tetes adalah salah satu tehnik dalam pemberian air dengan debit rendah dengan frekuensi tinggi secara berkelanjutan pada tanaman baik melalui permukaan tanah maupun langsung ke zona perakaran. Pemberian air pada irigasi tetes dilakukan dengan volume kecil dan berkelanjutan dengan tujuan untuk menjaga kelembaban tanah dan mengurangi penggunaan air secara berlebih sehingga penggunaan air menjadi efisien. Penentuan kebutuhan air pada tanaman dihitung dengan cara mengalikan antara data penguapan perhari dengan koefisien tanaman. Menurut Mustawa et al, 2017 kebutuhan air tanaman sawi terhitung pada tanaman

17

sawi untuk sistem irigasi tetes sebesar 3,78 liter/hari pada fase awal, 15,3 liter/hari pada fase tengah dan 7,65 liter/hari pada fase akhir.

18

V. PENUTUP 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil analisis tanah menunjukkan tanah masuk dalam kategori agak masam dan tidak termasuk dalam tanah salin, serta memiliki kadar C Organik sanat rendah 2. Hasil analisis air menunjukkan bahwa air masuk dalam kateori tercemar ringan

dan masuk dalam kategori IV dan memiliki EC yang tinggi sehingga sebenarnya kurang layak untuk irigasi

3. Pengelolaan tanah berdasarkan hasil analisis tanah dan air menunjukkan prioritas perbaikan terdapat pada kadar karbon organik. Hal yang dapat dilakukan dengan penambahan bahan organik pada tanah

19

DAFTAR PUSTAKA

Adhiguna, R. T., & Rejo, A. (2018). Teknologi Irigasi Tetes Dalam Mengoptimalkan Efisiensi Penggunaan Air di Lahan Pertanian. In Seminar Nasional Hari Air Sedunia, Vol. 1, No.

1, pp. 107-116

Aidah, Siti Nur & Tim Penerbit KBM Indonesia. 2020. Ensiklopedi Sawi (deskripsi, filosofi, manfaat, budidaya, dan peluang bisnisnya). Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia 78 Hal Aruan, D.G.R. and Siahaan, M.A., 2017. Penentuan Kadar Dissolved Oxygen (DO) pada Air Sungai Sidoras di Daerah Butar Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara. Jurnal Analis Laboratorium Medik, 2(1).

Aoyama, M. (2015). Functional Roles of Soil Organic Matter. Humic Subs Res, 12, 21-28.

Asih ED, Mukarlina, Lovadi I, 2015. Toleransi Tanaman Sawi Hijau (Brassica Juncea L.) Terhadap Cekaman Salinitas Garam NaCl. Jurnal Protobiont. Pontianak: Universitas Tanjung Pura. 4(1): 203-208.

Astuti, A.D., 2014. Kualitas air irigasi ditinjau dari parameter DHL, TDS, pH pada lahan sawah Desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso. Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK, 10(1), pp.35-42.

Bozorg-Haddad, O., Delpasand, M. and Loáiciga, H.A., 2021. Water quality, hygiene, and health. In Economical, Political, and Social Issues in Water Resources (pp. 217-257).

Elsevier.

Badan Pusat Statistik. (2018). Luas Lahan Pertanian yang Diusahakan Menurut Jenis Pengairan Per Kecamatan (Ha) 2016 (Lanjutan). Diakses 17 Oktober 2021.

https://surabayakota.bps.go.id

BPS Provinsi Jawa Timur. (2019). Luas Lahan Sawah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pengairan di Provinsi Jawa Timur (hektar), 2017. Diakes 17 Oktober 2021.

https://jatim.bps.go.id

Caesar, P. Y., Isnawaty, dan Fid A. (2016), Rancang bangun Prototype System Monitoring Kelembaban Tanah Melalui SMS Berdasarkan Hasil Penyiraman Tanaman “studi kasus tanaman Cabai dan Tomat”. Semantik, Vol. 2, No.1, Hal.97-110.

Dewan Redaksi Buletin Maritim.2020. Buletin Maritim Stasiun Meteorologi Maritim Kelas II Tanjung Perak Surabaya Edisi Mei 2020. Surabaya: BMKG

Er, B.A., Ayeri, T., Temel, F.A., Turan, N.G. and Ardalı, Y., 2017. Management Model of Lakes as a tool for planning the remediation of Suat Uğurlu Lake. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 5(7), pp.732-738.

Erlanda, N., Arief, F. B., Umran, I., Gafur, S., & Suswati, D. 2021. Uji Isolat Bakteri

20

Azotobacter Asal Kebun Lidah Buaya dengan Pupuk Urea terhadap Serapan Nitrogen pada Tanaman Kedelai (Glycine Max L.) di Tanah Gambut. Proceedings Series on Physical & Formal Sciences, 2, 131-138.

Fadhilah. 2011. Pengertian Tanah Bertalian. Jakarta : Raja Grafindo Persada Presss

Hadiyanti, N., Pamujiati, A. D., & Lisanty, N. (2021). Sistem Budidaya Lahan Kering Dan Pemanfaatan Pekarangan Di Desa Kuncir Kabupaten Nganjuk. JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka, 4(1), 7–12.

Herlambang, S., Budi S, A. Z., Putra, Y. M., Gomareuzzaman, M., & A Wibowo, A. W. (2020).

Pengunaan Bahan Organik dan Biochar Menuju Good Agricultural Practies. Prosiding Seminar Nasional Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Yogyakarta 2020 pp 400 - 409 Heryani, N., & Rejekiningrum, P. (2019). Pengembangan Pertanian Lahan Kering Iklim

Kering Melalui Implementasi Panca Kelola Lahan. Sumber Daya Lahan, 13(1), 63–71.

Heryani, N & Sutrisno, N. 2019. Pengembangan Irigasi Hemat Air untuk Meningkatkan Produksi Pertanian Lahan Kering Beriklim Kering. Jurnal Sumberdaya Lahan Vol.

13,No. 1, Hal. 17-26

Kasno, Antonius. 2019. Perbaikan Tanah untuk Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pemupukan Berimbang dan Produktivitas Lahan Kering Masam. Jurnal Sumberdaya Lahan, 13(1) : 27- 40

King, A.E., Ali, G.A., Gillespie, A.W. and Wagner-Riddle, C., 2020. Soil organic matter as catalyst of crop resource capture. Frontiers in Environmental Science, 8, p.50.

Latuamury, N., 2017. Pengaruh Dosis Pemberian Bekatul Terhadap Perubahan Sifat Kimia Tanah Sawah Di Dukuh Pranti Desa Srihardono Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul.

Median: Jurnal Ilmu Ilmu Eksakta, 9(2), pp.29-34.

Mylavarapu, Rao. Bergeron, Jamin. and Wilkinson, Nancy. 2020. Soil pH and Electrical Conductivity: A County Extension Soil Laboratory Manual. Department of Soil and Water Sciences, UF/IFAS Extension. University of Florida

Metson, A.J., 1961. Methods of Chemical Analysis of Soil Survey Samples. Govt. Printers, Wellington, New Zealand, Pages: 64.

Mustawa, Mustawa, et al. 2017. Analisis Efisiensi Irigasi Tetes Pada Berbagai Tekstur Tanah Untuk Tanaman Sawi (Brassica Juncea). Jurnal Ilmiah Rekayasa Pertanian dan Biosistem, vol. 5, no. 2, , pp. 408-421,

Mulyani, A., & H.S, M. (2019). Pengelolaan Lahan Kering Beriklim Kering untuk Pengembangan Jagung di Nusa Tenggara The. Sumber Daya Lahan, 13(July 2020), 41–

52.

21

N. N. Che Othaman, M. N. Md Isa, R. C. Ismail, M. I. Ahmad, and C. K. Hui. 2020. Factors that affect soil electrical conductivity (EC) based system for smart farming application.

AIP Conference Proceedings 2203, 020055

Nazir, M., Muyassir, M. and Syakur, S., 2017. Pemetaan Kemasaman Tanan dan Analisis Kebutuhan Kapur di Kecamatan Keumala Kabupaten Pidie. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian, 2(1), pp.21-30.

Nurhayati, N., Jl, B.P.T.P.R. and Marpoyan, P., 2011. Potensi limbah pertanian sebagai pupuk organik lokal di lahan kering dataran rendah iklim basah. Iptek Tanaman Pangan Vol. 6 No. 2 - 2011 193 - 202

Prabowo, R. and Subantoro, R., 2018. Analisis tanah sebagai indikator tingkat kesuburan lahan budidaya pertanian di Kota Semarang. Cendekia Eksakta, 2(2).59 - 64

Pitaloka, D. (2018). Lahan Kering dan Pola Tanam untuk Mempertahankan Kelastarian Alam.

G-Tech : Jurnal Teknologi Terapan, 2(1), 21–28.

Rahma P, P., Subandi, M., dan Mustari, E. 2015. Pengaruh Tingkat Ec (Electrical Conductivity) Terhadap Pertumbuhan Tanaman Sawi (Brassica Juncea L.) Pada Sistem Instalasi Aeroponik Vertikal. Jurnal Agro Vol. 2(1) : 50-55

Ranaraja, C.D.M.O., Arachchige, U.S.P.R. and Rasenthiran, K., 2019. Environmental pollution and its challenges in Sri Lanka. Int. J. Sci. Technol. Res, 8, pp.417-419.

Rokhmah, D. N., & Supriadi, H. 2017. Karakteristik Pertumbuhan Enam Klon Kopi Robusta Asal Setek Berakar di Lahan Kering Iklim Basah. In Seminar Nasional Perhimpunan Agronomi Indonesia (PERAGI), 71 - 75

Ruqoyyah, R., Wiyarti, F., & Novitasari, R. (2018). METODE RAIN WATER HARVESTING SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN AIR BERSIH DI WILAYAH DKI JAKARTA. In Seminar Nasional Hari Air Sedunia (Vol. 1, No. 1, pp. 26-32).

Sismiyanti, S., Hermansah, H., & Yulnafatmawita, Y. (2018). Klasifikasi Beberapa Sumber Bahan Organik dan Optimalisasi Pemanfaatannya Sebagai Biochar. Jurnal Solum, 15(1), 8-16.

Soti P.G., Jayachandran K., Koptur S., Volin J.C. 2015. Effect of soil pH on growth, nutrient uptake, and mycorrhizal colonization in exotic invasive Lygodium microphyllum. Plant Ecol, 216:989–998

Susila, A. D. dan R. Poerwanto. 2013. Irigasi dan Fertigasi. Modul IX – Bahan Ajar Mata Kuliah DasarDasar Hortikultura. Bogor : Institut Pertanian Bogor.

Wahyuni, T., Rahman, T., & Siagian, I. C. (2018). Karakteristik Kimia Lahan Kering dan Rekomendasi Pemupukan Pertanaman Kedelai di Kabupaten Bengkulu Selatan Dry Land

22

Chemical Characteristics and Soybean Fertilizer Recommendation in Bengkulu Selatan District. Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal 2018, Palembang 18-19 Oktober 2018 “Tantangan Dan Solusi Pengembangan PAJALE Dan Kelapa Sawit Generasi Kedua (Replanting) Di Lahan Suboptimal,” 32–36.

Wang, Y, C Tang, J Wu, X Liu, and J Xu. 2013. Impact of organic matter addition on pH change of paddy soils. J. Soils Sediments. 13(1): 12-23.

Witman, S. (2021). Penerapan Metode Irigasi Tetes Guna Mendukung Efisiensi Penggunaan Air di Lahan Kering. Triton, 12(1), 20–28.

Yafuso, E. J., & Fisher, P. R. (2017). Oxygenation of irrigation water during propagation and container production of bedding plants. HortScience, 52(11), 1608-1614.

Yemenu, F., Hordofa, T., & Abera, Y. (2014). Review of water harvesting technologies for food security in Ethiopia: challenges and opportunities for the research system. Journal of Natural Sciences Research, 4(18), 40-49.

Zaman M, Shahid SA, Heng L (2018) Guideline for salinity assessment, mitigation and adaptation using nuclear and related techniques. International Atomic Energy Agency (IAEA)/FAO, Vienna.

23 LAMPIRAN

Gambar 1. Kondisi Lahan Gambar 2. Peralatan Uji pH

dan EC air dan Tanah Gambar 3. Timbangan Analitik dan Botol Film

Gambar 4. Mesin Pengocok Gambar 5. Sampel Tanah Gambar 6. Sampel Air

Gambar 7. Hasil Uji EC Tanah

Gambar 8. Hasil Uji pH Aktual Tanah

Gambar 9. Hasil Uji pH Potensial Tanah

Gambar 10. Hasil Uji pH Air

Gambar 11. Hasil Uji DO Air

Gambar 12. Hasil Uji EC Air

24 Gambar 13. Larutan Hasil

Reaksi Pengujian C Organik

Gambar 14. Hasil Pembacaan Spektrofotometri