Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan Gunung Salak. Dibimbing oleh DEDE SETIADI, EDI GUHARDJA, dan IBNUL QAYIM.

Eksplorasi biodiversitas tumbuhan liar dan pengetahuan masyarakat di sekitar kawasan hutan Gunung Salak dilakukan dengan tujuan utama mendapatkan jenis tumbuhan liar edibel yang paling berpotensi untuk dikembangkan. Tujuan lain adalah mempelajari biodiversitas tumbuhan liar, pengetahuan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan oleh masyarakat serta etnobotani tumbuhan liar edibel yang paling berpotensi. Penelitian di lakukan di sekitar kawasan hutan Gunung Salak mulai bulan Mei 2004 sampai Agustus 2005.

Data tumbuhan diperoleh dengan analisis vegetasi menggunakan metode kuadrat dan transek. Analisis vegetasi dilakukan pada ekosistem sawah, semak, tegalan, hutan produksi, dan hutan alam. Analisis data untuk indeks keanekaragaman berdasarkan Shanon-Wiener, indeks kemerataan berdasarkan Simpson, dan indeks similaritas jenis berdasarkan Sorensen.Pengumpulan data pada masyarakat dengan teknik wawancara struktural dan kuesioner. Penentuan tumbuhan liar edibel yang paling berpotensi berdasarkan metode perbandingan eksponensial. Ekologi dan fenologi tumbuhan yang paling berpotensi diketahui dengan cara pembuatan demplot dan percobaan di Rumah Kaca.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa di kawasan hutan Gunung Salak ditemukan tumbuhan liar dan tanaman budidaya sebanyak 595 jenis dari 140 suku. Tumbuhan liar sebanyak 513 jenis dari 121 suku dengan indeks keanekaragaman sangat tinggi dan kemerataan jenis yang tinggi. Tumbuhan liar edibel sebanyak 185 dari 65 suku dengan indeks keanekaragaman dan kemerataan yang tinggi. Jenis tumbuhan yang mendominasi adalah Digitaria radicosa. Pengetahuan masyarakat mengenai pemanfaatan tumbuha n liar dan pelestarian lingkungan berkorelasi positif dengan kelas usia. Semakin tua usia, semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan kaum laki- laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Jumlah jenis tumbuhan liar edibel yang berfungsi sebagai buah sebanyak 29 jenis dari 15 suku, sayur 68 jenis dari 36 suku, obat sebanyak 92 jenis dari 40 suku, penyedap sebanyak 11 jenis dari 10 suku, dan sebagai sumber karbohidrat sebanyak 10 jenis dari 8 suku.

Tumbuhan liar edibel yang paling berpotensi untuk dikembangkan adalah canar susu (Smilax macrocarpa Bl.). Habitat tumbuh canar susu adalah hutan produksi dan hutan alam pada ketinggian >800 m dpl. Tipe iklim A (Schmidt dan Ferguson), jenis tanah asosiasi andosol, latosol, dan regusol. Tumbuhan ini termasuk tumbuhan liana, panjang 5 – 15 m, bunga uniseksual dan bergerombol, buah bergerombol pada setiap tangkai dengan jumlah 10 – 15 buah. Perbanyakan dapat dilakukan dengan biji dan stek. Hasil buah dapat mencapai 500 kg/rumpun. Keunggulan tumbuhan ini yang dimiliki diantaranya: kandungan kalsium (Ca) yang tinggi (0.30%), kandungan tanin (positif sangat kuat) dan saponin (positif kuat) sebagai bahan industri, dapat memberikan keuntungan bersih sebesar Rp. 22.500.000 pada panen pertama (tahun III) dan sebesar Rp. 67.500.000 pada panen kedua (tahun IV) dalam 1 ha.

MADE SUWENA

Gunung Salak Forest Area. Under the direction of DEDE SETIADI, EDI GUHARDJA, and IBNUL QAYIM.

Exploration of wild plant biodiversity and cummunity knowledge in Gunung Salak forest area was conducted with main purpose to obtain the most potential edible wild plant to be developed. The other purposes were to study biodiversity of wild plant, community knowledge on the use of plant, conservation of edible wild plant, and ethnobotany of most potential edible wild plant. Research was conducted in Gunung Salak area, started on May 2004 until August 2005.

Plants data were obtained by vegetation analysis using quadratic and transect methods. Vegetation analysis was conducted on paddy field, shrub, mix garden, man made forest, and primary forest. Data analysis for diversity index was based on Shanon-Wiener and evennes index was based on Simpson’s. Data collection on community was done by participation observation and structural survey method. The determination of the most potential edible wild plant was based on Exponential Comparation Method. Ecology and fenology of the most potential plant was studied by demplot (plot demonstration) and greenhouse experiment.

The result indicated that there were 595 species from 140 families of wild plant and cultivated plant found in around Gunung Salak. The wild plant were 513 species from 121 familieswhich very high diversity index and high evennes. Edible wild plant were 185 species from 65 families which high diversity and evennes index. The plant which dominated was Digitaria radicosa. The community knowledge on the use of species wild plant as well as environment conservation had linear correlation with ages class. The more ages, the more increase the knowledge and vice versa. Group of men had more knowledge on the use of wild plant as well as environment conservation compare to group of women. The number of edible wild plant as fruits were 29 species from 15 families, vegetables were 68 species from 36 families, medicine were 92 species from 40 families, spicy were 11 species from 10 familes, and source of carbohidrate were 10 species from 8 familes.

Canar susu (Smilax macrocarpa Bl.) plant was the most potential edible plant to be developed. The habitat of canar susu was in man made forest and primary forest with >800 m above the sea level. Climate type according to Schmidt and Ferguson was A. The soil was asosiation of andosol, latosol, and regusol. The plant was liana, 5-15 m in lenght, flower unisexual and umbels, fruiting umbels with 10 – 15 fruits. Seeding and stump can be used as plant propagation. There were several superiorities of this plant i.e. nutrition content of its fruit as an alternative of calcium source (0.30% Ca), tannin content (very strong positive) and saponin (strong positive) as industry material, and by using intensive management the total profit can be gained about Rp. 22.500.000 per hectare at first harvest (third year) and Rp. 67.500.000 (fourth year) at second harvest.

KEHIDUPAN MASYARAKAT DI SEKITAR KAWASAN

HUTAN GUNUNG SALAK

MADE SUWENA

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi Bioprospeksi Tumbuhan Liar

Edibel dalam Kehidupan Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan Gunung Salak

adalah karya saya sendiri dengan arahan dosen pembimbing dan belum pernah

diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi

yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari

penulisan lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di

bagian akhir disertasi ini.

Bogor Nopember 2006

Made Suwena

Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan Gunung Salak. Dibimbing oleh DEDE SETIADI, EDI GUHARDJA, dan IBNUL QAYIM.

Eksplorasi biodiversitas tumbuhan liar dan pengetahuan masyarakat di sekitar kawasan hutan Gunung Salak dilakukan dengan tujuan utama mendapatkan jenis tumbuhan liar edibel yang paling berpotensi untuk dikembangkan. Tujuan lain adalah mempelajari biodiversitas tumbuhan liar, pengetahuan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan oleh masyarakat serta etnobotani tumbuhan liar edibel yang paling berpotensi. Penelitian di lakukan di sekitar kawasan hutan Gunung Salak mulai bulan Mei 2004 sampai Agustus 2005.

Data tumbuhan diperoleh dengan analisis vegetasi menggunakan metode kuadrat dan transek. Analisis vegetasi dilakukan pada ekosistem sawah, semak, tegalan, hutan produksi, dan hutan alam. Analisis data untuk indeks keanekaragaman berdasarkan Shanon-Wiener, indeks kemerataan berdasarkan Simpson, dan indeks similaritas jenis berdasarkan Sorensen.Pengumpulan data pada masyarakat dengan teknik wawancara struktural dan kuesioner. Penentuan tumbuhan liar edibel yang paling berpotensi berdasarkan metode perbandingan eksponensial. Ekologi dan fenologi tumbuhan yang paling berpotensi diketahui dengan cara pembuatan demplot dan percobaan di Rumah Kaca.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa di kawasan hutan Gunung Salak ditemukan tumbuhan liar dan tanaman budidaya sebanyak 595 jenis dari 140 suku. Tumbuhan liar sebanyak 513 jenis dari 121 suku dengan indeks keanekaragaman sangat tinggi dan kemerataan jenis yang tinggi. Tumbuhan liar edibel sebanyak 185 dari 65 suku dengan indeks keanekaragaman dan kemerataan yang tinggi. Jenis tumbuhan yang mendominasi adalah Digitaria radicosa. Pengetahuan masyarakat mengenai pemanfaatan tumbuha n liar dan pelestarian lingkungan berkorelasi positif dengan kelas usia. Semakin tua usia, semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan kaum laki- laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Jumlah jenis tumbuhan liar edibel yang berfungsi sebagai buah sebanyak 29 jenis dari 15 suku, sayur 68 jenis dari 36 suku, obat sebanyak 92 jenis dari 40 suku, penyedap sebanyak 11 jenis dari 10 suku, dan sebagai sumber karbohidrat sebanyak 10 jenis dari 8 suku.

Tumbuhan liar edibel yang paling berpotensi untuk dikembangkan adalah canar susu (Smilax macrocarpa Bl.). Habitat tumbuh canar susu adalah hutan produksi dan hutan alam pada ketinggian >800 m dpl. Tipe iklim A (Schmidt dan Ferguson), jenis tanah asosiasi andosol, latosol, dan regusol. Tumbuhan ini termasuk tumbuhan liana, panjang 5 – 15 m, bunga uniseksual dan bergerombol, buah bergerombol pada setiap tangkai dengan jumlah 10 – 15 buah. Perbanyakan dapat dilakukan dengan biji dan stek. Hasil buah dapat mencapai 500 kg/rumpun. Keunggulan tumbuhan ini yang dimiliki diantaranya: kandungan kalsium (Ca) yang tinggi (0.30%), kandungan tanin (positif sangat kuat) dan saponin (positif kuat) sebagai bahan industri, dapat memberikan keuntungan bersih sebesar Rp. 22.500.000 pada panen pertama (tahun III) dan sebesar Rp. 67.500.000 pada panen kedua (tahun IV) dalam 1 ha.

MADE SUWENA

Gunung Salak Forest Area. Under the direction of DEDE SETIADI, EDI GUHARDJA, and IBNUL QAYIM.

Exploration of wild plant biodiversity and cummunity knowledge in Gunung Salak forest area was conducted with main purpose to obtain the most potential edible wild plant to be developed. The other purposes were to study biodiversity of wild plant, community knowledge on the use of plant, conservation of edible wild plant, and ethnobotany of most potential edible wild plant. Research was conducted in Gunung Salak area, started on May 2004 until August 2005.

Plants data were obtained by vegetation analysis using quadratic and transect methods. Vegetation analysis was conducted on paddy field, shrub, mix garden, man made forest, and primary forest. Data analysis for diversity index was based on Shanon-Wiener and evennes index was based on Simpson’s. Data collection on community was done by participation observation and structural survey method. The determination of the most potential edible wild plant was based on Exponential Comparation Method. Ecology and fenology of the most potential plant was studied by demplot (plot demonstration) and greenhouse experiment.

The result indicated that there were 595 species from 140 families of wild plant and cultivated plant found in around Gunung Salak. The wild plant were 513 species from 121 familieswhich very high diversity index and high evennes. Edible wild plant were 185 species from 65 families which high diversity and evennes index. The plant which dominated was Digitaria radicosa. The community knowledge on the use of species wild plant as well as environment conservation had linear correlation with ages class. The more ages, the more increase the knowledge and vice versa. Group of men had more knowledge on the use of wild plant as well as environment conservation compare to group of women. The number of edible wild plant as fruits were 29 species from 15 families, vegetables were 68 species from 36 families, medicine were 92 species from 40 families, spicy were 11 species from 10 familes, and source of carbohidrate were 10 species from 8 familes.

Canar susu (Smilax macrocarpa Bl.) plant was the most potential edible plant to be developed. The habitat of canar susu was in man made forest and primary forest with >800 m above the sea level. Climate type according to Schmidt and Ferguson was A. The soil was asosiation of andosol, latosol, and regusol. The plant was liana, 5-15 m in lenght, flower unisexual and umbels, fruiting umbels with 10 – 15 fruits. Seeding and stump can be used as plant propagation. There were several superiorities of this plant i.e. nutrition content of its fruit as an alternative of calcium source (0.30% Ca), tannin content (very strong positive) and saponin (strong positive) as industry material, and by using intensive management the total profit can be gained about Rp. 22.500.000 per hectare at first harvest (third year) and Rp. 67.500.000 (fourth year) at second harvest.

© Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2006 Hak Cipta Dilindungi

HUTAN GUNUNG SALAK

MADE SUWENA

Disertasi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada

Program Studi Biologi

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Nama : Made Suwena

NIM : G.361020041

Disetujui

Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Dede Setiadi, MS Ketua

Prof. Dr. Ir. Edi Guhardja, M.Sc. Dr. Ir. Ibnul Qayim Anggota Anggota

Diketahui,

2. Ketua Pragram Studi Biologi 3. Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr. Ir. Dedy Duryadi Solihin., DEA Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro MS

Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga disertasi yang

berjudul Bioprospeksi Tumbuhan Liar Edibel dalam Kehidupan Masyarakat di

Sekitar Kawasan Hutan Gunung Salak dapat terselesaikan.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Ir. H.

Dede Setiadi, MS., Bapak Prof. Dr. Ir. Edi Guhardja, M.Sc. dan Bapak Dr. Ir. Ibnul

Qayim atas bimbingan, arahan, nasehat dan dorongan moral dalam penyusunan karya

ilmiah ini. Kepada Ibu Prof. Dr. Ir. Latifah Kasim Darusman, MS., Bapak Prof. Dr.

Ir. Roedy Poerwanto, M.Sc., dan Bapak Dr. Eko Baroto Waluyo atas segala

masukkannya baik dalam sidang tertutp maupun sidang terbuka.

Terima kasih disampaikan kepada Departemen Pendidikan Nasional atas

beasiswa yang diberikan. Universitas Mataram dan Institut Pertanian Bogor atas

segala fasilitas dan pelayanannya. Pemda Dati I Nusa Tenggara Barat dan Yayasan

Toyota & Astra atas bantuan dananya.

Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Ibu Dr. Ir. Damayanti

Buchori, M.Sc. selaku Ketua Yayasan Peka Indonesia dan Bapak David Ardhian,

S.Tp. selaku Manajer Proyek Gunung Salak dan Unocal yang telah mendanai

penelitian ini. Rekan-rekan di Yayasan Peka Indonesia Mas Bandung, Hertab, Jalu,

Wika, Mbak Aida, Mbak Sinta dan yang lainnya yang telah membantu lancarnya

pelaksanaan penelitian ini.

Terima kasih juga disampaikan kepada saudara Mulus, Luluk, Ustad Acak

Abdullah, Bpk. Madnasi, Bpk. Upah, Bpk Ajum, Bpk Asep, Bpk Padma Sasmita,

dan rekan-rekan lainnya atas bantuannya selama di lapangan. Kepada Bpk.Dr. Ir.

Gde Ekaputra Gunartha, M.Sc. atas masukannya dalam bidang statistik, Bpk. Dr. Y.

Purwanto (LIPI) atas masukannya dalam bidang Etnobotani.

Kebanggaan dan penghargaan disampaikan kepada kedua orang tua, ayah dan

ibu mertua, istri dan anak-anak tercinta atas segala pengorbanan, pengertian,

ketabahan, dan dorongan yang diberikan selama penulis mengikuti pendidikan. Om

shanti, shanti, shanti, Om.

Penulis dilahirkan di Desa Alasangker Kabupaten Buleleng-Singaraja Bali

pada tanggal 11 Juni 1961 dengan nama lengkap Made Wetan Suwena sebagai anak

kedua dari pasangan Ketut Wetan dan Ni Ketut Redianing (almarhum).

Pendidikan sarjana ditempuh di Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas

Pertanian Universitas Mataram, lulus pada tahun 1986. Tahun 1996 berkesempatan

menempuh pendidikan Pascasarjana di Program Studi Ilmu Tanaman, Universitas

Brawijaya dan lulus pada tahun 1998. Tahun 2002 penulis melanjutkan ke Program

Doktor pada Program Studi Biologi Sekolah Pascasarjana IPB. Dalam menempuh

pendidikan S2 dan S3 penulis memperoleh dana Bantuan Pendidikan Pascasarjana

(BPPS) dari Departemen Pendidikan Nasional

Penulis bekerja sebagai tenaga honorer di Departemen Transmigrasi Sulawesi

Tenggara, Kendari pada tahun 1986. Tahun 1987 diangkat sebagai tenaga edukatif di

Program Studi Hortikultura, Jurusan Budidaya Pertanian, Universitas Mataram

sampai sekarang.

Tahun 1990 penulis menikah dengan Ni Made Laksmi Ernawati dan

dikaruniai seorang putra Gde Wetan Pragena Anggara dan seorang putri Ni Made

DAFTAR TABEL ……….………. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Biodiversitas Tumbuhan ………… Pemanfaatan dan Pelestarian Tumbuhan Liar .……… Etnobotani ………...……….………...

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ………

Status dan Luas Wilayah ………. Topografi dan Iklim ….……… Keadaan Tanah .……….. Sosial Budaya Masyarakat ……….

ANALISIS VEGETASI TUMBUHAN LIAR DI SEKITAR KAWASAN HUTAN GUNUNG SALAK…….………...

Abstrak………... ………. Abstract …………..……….…….. Pendahuluan ……….. …… Bahan dan Metode ………... Hasil dan Pembahasan ……… Kesimpulan ……….

PEMANFAATAN TUMBUHAN LIAR EDIBEL DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN OLEH MASYARAKAT DI SEKITAR KAWASAN HUTAN GUNUNG SALAK ………..

SEBAGAI TUMBUHAN EDIBEL POTENSIAL DI KAWASAN HUTAN GUNUNG SALAK ……….

Abstrak………... ……….

Abstract …………..……….…….. Pendahuluan ……….. …… Bahan dan Metode ………... Hasil dan Pembahasan ……… Kesimpulan ……….

PEMBAHASAN UMUM ………...

KESIMPULAN DAN SARAN ………..

Kesimpulan ……….. Saran ………..

DAFTAR PUSTAKA ……….

LAMPIRAN ………...

92

92

92 93 94 95 112

113

126

126

127

128

1 Jumlah penduduk yang berumur >15 tahun berdasarkan tingkat

pendidikan di delapan desa pengataman ………... 22

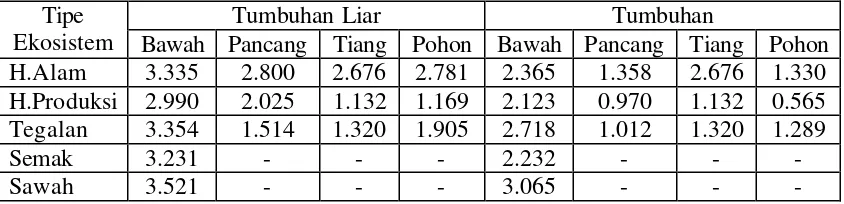

2 Jumlah jenis (S), indeks keanekaragaman (H’), dan indeks kemerataan (E) tumbuhan liar dan liar edibel untuk setiap tingkat pertumbuhan di

kawasan hutan Gunung Salak ….……….. 29

3 Jumlah jenis (S), indeks keanekaragaman (H’), dan indeks kemerataan (E) tumbuhan liar dan liar edibel pada setiap lokasi desa pengamatan…. 31

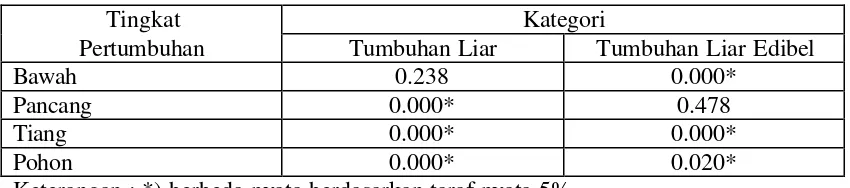

4 Nilai p hasil Anova jumlah jenis tumbuhan liar dan liar edibel untuk

stiap tingkat pertumbuhan ….……….... 32

5 Rata-rata jumlah jenis tumbuhan liar dan liar edibel pada setiap desa

untuk setiap tingkat pertumbuhan ………..………... 33

6 Nilai p hasil Anova indeks keanekaragaman jenis tumbuhan liar dan liar

edibel untuk stiap tingkat pertumbuhan ………..………….. 36

7 Rata-rata indeks keanekaragaman jenis tumbuhan liar dan liar edibel pada setiap desa untuk setiap tingkat pertumbuhan ...………... 36

8 Nilai p hasil Anova indeks kemerataan jenis tumbuhan liar dan liar

edibel untuk stiap tingkat pertumbuhan ……… 39

9 Rata-rata indeks kemerataan jenis tumbuhan liar dan liar edibel pada

setiap desa untuk setiap tingkat pertumbuhan ……….. 40

10 Indeks Similaritas (IS) dan Indeks Desimilaritas (ID) tumbuhan liar

untuk tingkat pertumbuhan pada setiap lokasi ………. 42

11 Indeks Similaritas (IS) dan Indeks Desimilaritas (ID) tumbuhan liar edibel untuk tingkat pertumbuhan pada setiap lokasi ……….. 45

12 Dominansi jenis tumbuhan liar dan liar edibel untuk setiap tingkat

pertumbuhan di kawasan hutan Gunung Salak ……… 47

13 Dominansi jenis tumbuhan liar dan liar edibel untuk setiap tingkat

pertumbuhan di setiap desa pengamatan ……….. 47

14 Dominansi jenis tumbuhan liar edibel untuk setiap tingkat pertumbuhan di setiap desa pengamatan ………... 48

15 Jumlah jenis (S), indeks keanekaragaman (H’), dan indeks kemerataan (E) tumbuhan liar dan liar edibel pada setiap tipe ekosistem ………..…. 49

16 Nilai p hasil Anova jumlah jenis tumbuhan liar dan liar edibel untuk

stiap tingkat pertumbuhan ………. 50

17 Rata-rata jumlah jenis tumbuhan liar dan liar edibel pada setiap tipe

ekosistem untuk setiap tingkat pertumbuhan ………...…………. 51

18 Nilai p hasil Anova indeks keanekaragaman jenis tumbuhan liar dan liar

x 19 Rata-rata indeks keanekaragaman jenis tumbuhan liar dan liar edibel

untuk setiap tingkat pertumbuhan pada setiap tipe ekosistem…………... 58

20 Nilai p hasil Anova indeks kemerataan jenis tumbuhan liar dan liar

edibel untuk stiap tingkat pertumbuhan………. 61

21 Rata-rata indeks kemerataan jenis tumbuhan liar dan liar edibel pada setiap tipe ekosistem untuk setiap tingkat pertumbuhan ………... 62

22 Indeks similaritas (IS) dan indeks desimilaritas (ID) tumbuhan liar untuk setiap tingkat pertumbuhan pada setiap ekosistem ………. 63

23 Indeks similaritas (IS) dan indeks desimilaritas (ID) tumbuhan liar edibel tingkat bawah pancang, tiang, dan pohon pada setiap ekosistem 65

24 Dominansi jenis tumbuhan liar untuk setiap tingkat pertumbuhan di

setiap tipe ekosistem ………. 66

25 Dominansi jenis tumbuhan liar edibel untuk setiap tingkat pertumbuhan

di setiap tipe ekosistem ……….. 67

26 Nilai kualitas kegunaan suatu jenis tumbuhan menurut kategori

etnobotani (quality of use catagories in ethnobotany……… 75

27 Kategori yang menggambarkan tentang intensitas penggunaan (intensity

of use) jenis tumbuhan berguna ………. 77

28 Kategori yang menggambarkan tentang tingkat eksklusivitas atau

tingkat kesukaan ……… 77

29 Jumlah responden laki- laki dan perempuan berdasarkan kelas

usia pada setiap desa ……… 80

30 Pemanfaatan jenis serta kelestarian tumbuhan liar edibel berdasarkan

kelas usia dan jenis kelamin ………. 80

31 Sepuluh peringkat teratas berdasarkan nilai penting (NP) jenis tumbuhan

kategori buah ……… 85

32 Sepuluh peringkat teratas berdasarkan nilai penting (NP) jenis tumbuhan

kategori sayur ……… 85

33 Sepuluh peringkat teratas berdasarkan nilai penting (NP) jenis tumbuhan

kategori obat ……… 86

34 Hasil perhitungan MPE berdasarkan kriteria dan alternatif yang digunakan dalam penentuan prioritas tumbuhan berpotensi ………. 89

35 Berbagai perlakuan dalam usaha perbanyakan tumbuhan canar ……….. 100

36 Kandungan nutrisi buah canar susu (Smilax macrocarpa BL) dan

beberapa buah komersial ……….. 103

37 Kandungan fitokimia buah canar susu (Smilax macrocarpa BL) …….. 104

1 Kerangka studi bioprospeksi tumbuhan liar edibel dalam kehidupan

masyarakat di sekitar kawasan hutan Gunung Salak ………. 5

2 Peta topografi berdasarkan ketinggian tempat di kawasan hutan Gunung

Salak ……… 17

3 Peta curah hujan di kawasan hutan Gunung Salak ……… 19

4 Peta tanah di kawasan hutan Gunung Salak ………. 20

5 Lokasi pengambilan sampel di kawasan hutan Gunung Salak ………... 25 6 Grafik hubungan indeks keanekaragaman jenis dengan jumlah jenis

tumbuhan liar tingkat bawah (a), pancang (b), tiang (c), dan pohon (d) ... 30 7 Jumlah jenis tumbuhan liar tingkat bawah pada setiap lokasi desa ………. 33 8 Indeks keanekaragaman jenis tumbuhan liar edibel tingkat pancang pada

setiap lokasi desa ……….. 37

9 Dendrogram pengelompokan jenis tumbuhan liar berdasarkan lokasi

untuk setiap tingkat pertumbuhan ………. 43

10 Dendrogram pengelompokan jenis tumbuhan liar edibel berdasarkan

lokasi untuk setiap tingkat pertumbuhan ………. 46

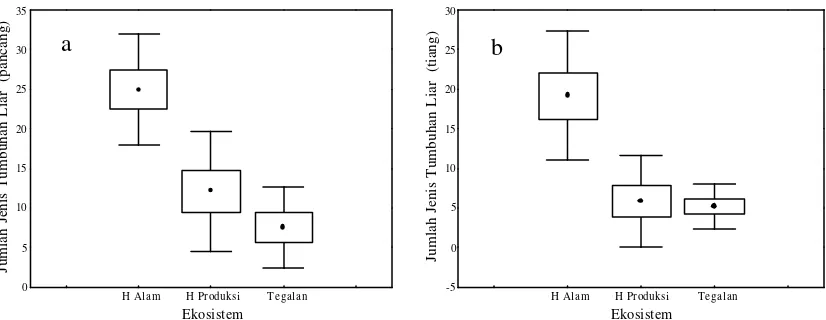

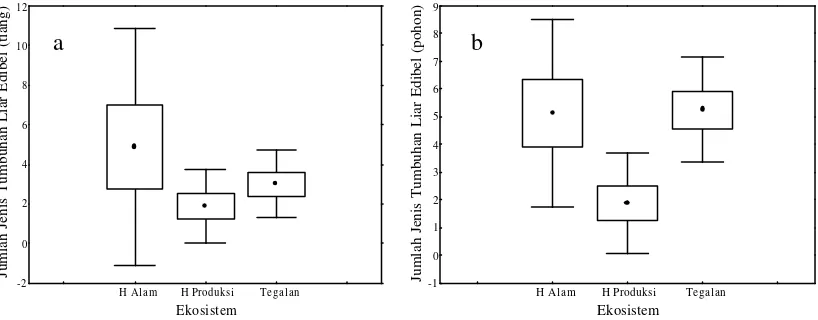

11 Jumlah jenis tumbuhan liar tingkat pancang (a) dan tiang (b) pada setiap

ekosistem ………. 51

12 Jumlah jenis tumbuhan liar tingkat pohon (a) dan tumbuhan liar edibel tingkat bawah (b) pada setiap ekosistem ……….. 52

13 Jumlah jenis tumbuhan liar edibel tingkat tiang (a) dan tingkat pohon (b) pada setiap ekosistem ……….. 52

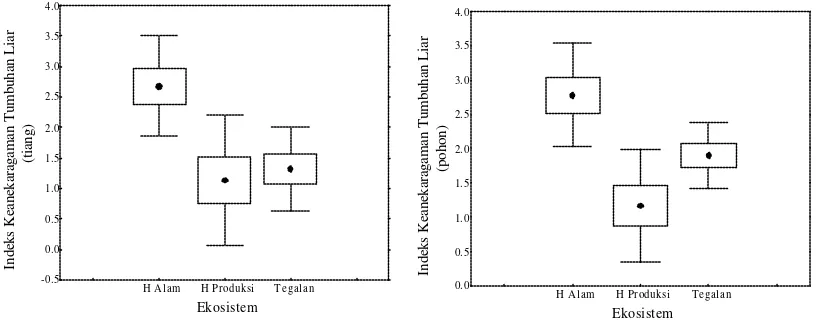

14 Indeks keanekaragaman jenis tumbuhan liar tingkat bawah (a) dan

tingkat pancang (b) pada setiap ekosistem ……….. 58

15 Indeks keanekaragaman jenis tumbuhan liar tingkat tiang (a) dan tingkat

pohon (b) pada setiap ekosistem ……….. 58

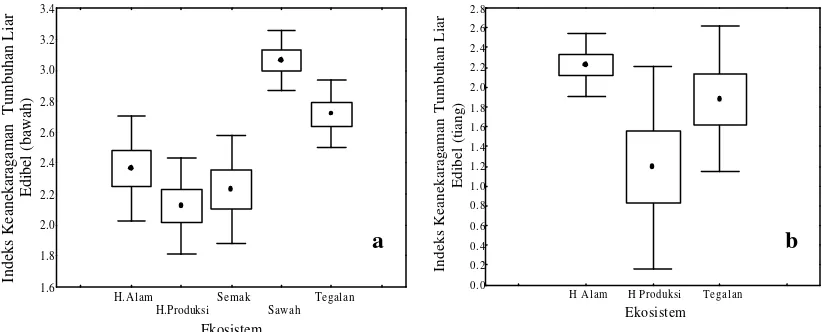

16 Indeks keanekaragaman jenis tumbuhan liar edibel tingkat bawah (a)

dan tingkat tiang (b) pada setiap ekosistem …….……… 59

17 Indeks keanekaragaman jenis tumbuhan liar edibel tingkat pohon pada

setiap ekosistem ………... 59

18 Indeks kemerataan jenis tumbuhan liar (a) dan liar edibel (b) tingkat

bawah pada setiap tipe ekosistem ……… 62

19 Dendrogram pengelompokan jenis tumbuhan liar pada berbagai tingkat

pertumbuhan berdasarkan ekosistem ………. 64

20 Dendogram pengelompokan jenis tumbuhan liar edibel pada berbagai

tingkat pertumbuhan berdasarkan ekosistem ……… 65

21 Histogram jumlah jenis dan suku tumbuhan liar edibel berdasarkan kegunaan oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan Gunung Salak…….. 78 22 Grafik hubungan pemanfaatan jenis (a) dan pelestarian lingkungan (b)

dengan kelas usia ………... 81

23 Jenis tumbuhan liar edibel kategori tumbuhan buah-buhan, obat-obatan, dan sayur-sayuran masing- masing berdasarkan tiga peringkat INP

tertinggi ………. 86

xii 25 Lokasi penyebaran tumbuhan canar susu (Smilax macrocarpa BL) di

kawasan Gunung Salak ………. 96

26 Perkembangan tumbuhan canar (Smilax macrocarpa Bl.) dari biji sampai buah……… …...………

99

27 Beberapa percobaan cara perbanyakan tumbuhan canar (Smilax

macrocarpa Bl.)……….. 101

28 Buah masak panen yang biasa dijual petani dan buah hasil olahan yang

diperdagangkan ………. 107

29 Jalur pemasaran buah canar hasil panen di sekitar kawasan hutan

Gunung Salak ……… 108

1 Jenis tumbuhan liar hasil analisis vegetasi di sekitar kawasan hutan

Gunung Salak ……….………. 136

2 Koordinat dan ketinggian tempat di atas permukaan laut titik pertama pengambilan sampel pada masing- masing ekosistem di setiap lokasi pengamatan ………..

151

3 Daftar pertanyaan pengetahuan masyarakat tentang jenis dan kegunaan tumbuhan liar edibel

152

4 Daftar pertanyaan penentuan MPE untuk setiap jenis yang terpilih pada

setiap kriteria yang ditentukan ……….……….. 153

5 Hasil analisis tanah pada demplot di daerah Tapos 1 ………. 154

6

7 8

Rata-rata curah hujan, suhu, dan kelembaban di daerah Tapos 1 selama bulan Juli dan Agustus 2005 ……… Daftar pertanyaan mengenai pengetahuan lingkungan ……… Daftar pertanyaan untuk petani canar susu (Smilax macrocarpa Bl.) ….

155 156 160

Latar Belakang

Biodiversitas baik flora maupun fauna mempunyai peranan yang sangat

penting bagi umat manusia, karena sumber-sumber kehidupan manusia itu sendiri

secara esensial tergantung dari variabilitas kekayaan hayati yang berada dalam

ekosistem alam (Primack et al. 1998; Kusumaatmadja 2001). Penyebaran sumber

biodiversitas dunia terkonsentrasi diantaranya di daerah hutan hujan tropis yang

meliputi tiga kawasan, yaitu: (1) kawasan Amerika Selatan terpusatkan di Lembah

Amazon Brazil; (2) kawasan hutan Afrika Barat terpusatkan di Lembah Sungai

Congo sampai Teluk Guyana; dan (3) kawasan Indo-Malaya yang terpusatkan di

India, Thailand, Malaysia dan Indonesia (Myers 1980; Whitmore 1990; Kustiyono

2003).

Indonesia terletak di daerah katulistiwa yang mempunyai tipe hutan hujan

tropika yang sampai dengan saat ini dikenal sebagai tipe hutan yang cukup unik

dengan biodiversitas jenis tertinggi di dunia. Kandungan komunitas biodiversitas

Indonesia menduduki peringkat kedua dunia setelah Brazil, yakni: 10% jenis

tumbuhan berbunga, 12% binatang menyusui, 16% reptilia dan ampibia, 17% jenis

burung, 25% jenis ikan, 15% jenis serangga (Tjakrarini 2002; KLH 2002a; Subadia

2003). Selain itu, Indonesia juga diakui sebagai salah satu bagian dunia yang masih

menyisakan kehidupan liar sebagai gudang keanekaragaman plasma nutfah untuk

memenuhi kebutuhan manusia masa kini maupun masa mendatang (Zuhud,

Ekarelawan, dan Riswan 1994).

Kekayaan biodiversitas yang dimiliki Indonesia merupakan potensi yang

mempunyai keunggulan komperatif, di samping sebagai bahan rekayasa produk

pertanian yang bersifat unggul juga karena kandungan bahan kimia untuk

memproduksi obat-obatan, agrokimia, kosmetika, zat pewarna, bahan pengawet, dan

lain- lain (Sumardja 1998). Potensi tersebut didukung oleh pengetahuan tradisional

masyarakat tentang khasiatnya, menyebabkan Indonesia sebagai salah satu negara

Bioprospeksi pada dasarnya adalah eksplorasi biodiversitas dan pengetahuan

tradisional untuk mendapatkan sumber genetik dan biokimia yang bernilai ekonomi

tinggi (Reid et al. 1993; Posey 1997). Nilai produk-produk berbahan baku hayati

yang sangat tinggi hasil bioprospeksi dan berbagai jenis tanaman bahan pangan saat

ini sebagian besar berasal dari kehidupan liar. Kegiatan bioprospeksi telah dilakukan

oleh negara-negara maju terhadap Indonesia, jauh sebelum Indonesia menyadari,

betapa berharganya kekayaan hayati yang dimiliki (Kehati 2001). Padahal,

sumberdaya biodiversitas hayati dan keanekaragaman budaya lokal yang dimiliki

sangat penting dan strategis untuk kelangsungan bangsa Indonesia (Hanif 2003).

Perambahan bahan hayati dan pengetahuan mengenai khasiatnya yang lazim

disebut dengan biopiracy (Posey 1997) dilakukan melalui bentuk kolonialisme,

pertukaran pelajar, dan hak paten. Kegiatan seperti ini apabila dibiarkan terus, maka

lambat laun Indonesia akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga terutama

hilangnya kesempatan generasi mendatang memanfaatkan kekayaan biodiversitas

hayati dan pengetahuan tradisionalnya untuk menuju kehidupan yang lebih baik

(Kehati 2001).

Biodiversitas tumbuhan yang dimiliki Indonesia masih banyak yang tumbuh

liar dan belum diketahui pemanfaatannya oleh masyarakat. Dari sekitar 4000 jenis

tumbuhan yang ada di hutan dataran rendah Indonesia diketahui manfaatnya secara

langsung oleh penduduk, hanya 25% saja yang telah dibudidayakan (Sastrapradja

dan Rifai 1972). Sekitar 400 spesies tumbuhan edibel yang berupa buah-buahan dan

biji-bijian yang termasuk dalam kelompok makanan penting kedua, sebagian besar

(55%) berasal dari tumbuhan liar (Prosea 1994). Selain itu masih banyak publikasi

mengenai penemuan bahan obat-obatan dan produk-produk lain yang berasal dari

tumbuhan liar.

Keberadaan biodiversitas Indonesia mengalami penyusutan yang tinggi. Sekitar

20 – 70% habitat asli telah lenyap (BAPPENAS 1993). Diperkirakan kepunahan

terjadi satu spesies untuk setiap harinya (KLH 1997). Sementara keberadaan dan

penyusutan keanekaragaman genetik, terutama spesies liar belum terdokument asi

dengan baik, padahal sumberdaya genetik yang ada tersebut belum dimanfaatkan

Kawasan Gunung Salak yang dulunya dikategorikan sebagai hutan lindung,

belakangan ini dimasukkan sebagai bagian dari Taman Nasional Gunung Halimun

(TNGH) berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-II/2003 menjadi

Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (Departemen Kehutanan 2003). Kawasan

ini memiliki arti penting bagi konservasi biodiversitas pegunungan dalam

melestarikan spesies langka dan berpotensi untuk dimanfaatkan. Diperkirakan

sebanyak 456 jenis spesies flora pegunungan terdapat di kawasan ini (Steenis 1972).

Dari sejumlah jenis flora tersebut belum diketahui secara pasti jumlah yang dapat

dimanfaatkan oleh masyarakat lokal pada khususnya dan masyarakat luas pada

umumnya.

Kekayaan biodiversitas tumbuhan dalam suatu wilayah bisa bertambah atau

berkurang pada setiap waktu. Hal ini disebabkan disamping karena faktor bencana

alam, masuknya jenis tumbuhan baru, juga akibat eksploitasi yang berlebihan atau

karena tidak tercatat sebelumnya. Sebagai contoh, beberapa ekspedisi di kawasan

TNGH menunjukkan jumlah dan jenis tumbuhan yang ditemukan bervariasi. Uji

(2002) menemukan 275 jenis tumbuhan, baru 83 jenis diketahui dan dimanfaatkan

oleh masyarakat setempat, 6 jenis termasuk tumbuhan langka, dan 10 jenis lainnya

merupakan tumbuhan new record. Wiriadinata (2002) menemukan 1000 jenis

tumbuhan berbunga. Sedangkan Hidayat dan Fijridiyanto (2002) menemukan 76

jenis tumbuhan liar hutan yang teridentifikasi dimanfaatkan secara langsung oleh

masyarakat sekitar kawasan.

Perbedaan geografi, tipe ekosistem, komunitas masyarakat serta perbedaan

kearifan tradisional masyarakat pada masing- masing wilayah memunculkan adanya

biodiversitas setempat yang bersifat spesifik (Sugandhy 2001; Waluyo 2003).

Dengan demikian walaupun kawasan Gunung Salak berada dalam kesatuan

hamparan dengan Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH), tidak menutup

kemungkinan memiliki potensi jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan lebih

banyak dan lebih baik dibandingkan dengan kawasan TNGH.

Kajian dari aspek ekologi maupun etnobotani di beberapa wilayah kawasan

TNGH telah banyak dilakukan. Namun kajian kedua bidang tersebut masing- masing

dilakukan secara terpisah. Masih jarang atau bahkan belum ada yang

2002). Dengan demikian sudah seharusnya dilakukan upaya pengkajian aspek

ekologi, etnobotani, dan bioprospeksi secara bersamaan terhadap tumbuhan liar di

kawasan hutan Gunung Salak, agar diketahui potensi kekayaan biodiversitas yang

ada sebelum pihak asing lebih dahulu mengeksplorasi habis kekayaan tersebut serta

dapat diambil langkah- langkah dalam usaha pelestarian.

Masyarakat perlu dibuka wawasannya tentang bioprospeksi, kewaspadaan

terhadap kemungkinan perambahan hayati, di samping juga dimotivasi untuk

melakukan upaya- upaya pelestarian dalam pengumpulan biodiversitas. Kegiatan ini

penting untuk mendokumentasikan sumber biodiversitas yang ada di sekitar kawasan

Gunung Salak sekaligus mencari sumber keuntungan ekonomi dan plasma nutfah di

masa mendatang.

Tujuan penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama mendapatkan jenis tumbuhan liar

yang paling berpotensi untuk dikembangk an. Tujuan lain adalah :

1. Mempelajari biodiversitas tumbuhan liar dan tumbuhan liar edibel yang ada

di sekitar kawasan hutan Gunung Salak

2. Mempelajari pengetahuan pemanfaatan dan pelestarian tumbuhan liar edibel

dalam kehidupan masyarakat setempat

3. Mempelajari etnobotani tumbuhan liar edibel yang paling berpotensi untuk di

kembangkan di kawasan Gunung Salak

Manfaat Penelitian

Hasil studi ini diharapkan dapat merekomendasikan jenis tumbuhan liar edibel

yang paling berpotensi untuk dikembangkan. Selain itu, dapat sebagai bahan

informasi mengenai potens i biodiversitas tumbuhan, pengetahuan pemanfaatan dan

usaha konservasi tumbuhan liar oleh masyarakat di sekitar kawasan. Informasi ini

selanjutnya diharapkan dapat sebagai bahan masukan dalam proses pengambilan

keputusan untuk pengembangan komoditi unggulan dan usaha konservasi, oleh

Secara keseluruhan kerangka studi bioprospeksi tumbuhan liar edibel dalam

kehidupan masyarakat di sekitar kawasan hutan Gunung Salak sebagai berikut :

I II

III

Etnobotani IV

Ekologi, fenologi, pemanfaatan, kandungan kimia, dan nilai finansial

Gambar 1. Kerangka studi bioprospeksi tumbuhan liar edibel dalam kehidupan masyarakat di sekitar kawasan hutan Gunung Salak

Bioprospeksi

Pengetahuan masyarakat

(Wawancara & Kuesioner)

Data Tumbuhan (Analisis vegetasi)

Biodiversitas Tumbuhan Liar

Pemanfaatan dan pelestarian

Metode Perbandingan Eksponensial (MPE)

Tumbuhan Liar Edibel yang paling berpotensi

Pembuatan Demplot dan Analisis Lab.

Jenis Tumbuhan Liar Edibel

Bioprospeksi

Bioprospeksi pada prinsipnya adalah upaya pencarian, penelitian,

pengumpulan, ekstraksi dan pemilihan sumberdaya hayati dan pengetahuan

tradisional untuk mendapatkan materi genetik dan sumber biokimia yang bernilai

ekonomi tinggi (Kehati 2001). Sedangkan menurut Reid et al (1993), bioprospeksi

adalah eksplorasi biodiversitas sumber-sumber genetik dan biokimia yang bernilai

komersial, terutama mengacu pada industri farmasi, bioteknologi, dan pertanian.

Berbagai spesies biodiversitas mempunyai potensi kandungan bahan-bahan

kimia dan sumberdaya genetika. Melalui pemberian nilai tambah terhadap

biodiversitas tersebut akan diperoleh keuntungan secara ekonomis. Hal tersebut

dapat menimbulkan insentif yang dapat memotivasi eksploitasi sumberdaya hayati

secara berkelanjutan. Potensi ini merupakan keunggulan komperatif, karena pada

saat ini terjadi peningkatan industri terhadap sumber-sumber bahan kimia untuk

memproduksi obat-obatan, agrokimia, kosmetika, zat pewarna, bahan pengawet

makanan dan lain- lainnya (Sumardja 1998)

Ancaman terhadap biodiversitas dapat bersifat global dan yang bersifat

regional atau lokal. Ancaman yang bersifat global karena pertumbuhan populasi

manusia, kepemilikan, dan pencemaran udara dan air. Ancaman yang bersifat

regional atau lokal terjadi akibat pemanfaatan jenis secara berlebihan oleh manusia,

pemakaian bahan-bahan beracun, pembagian habitat, penggurunan, penyempitan

ekosistem dan bank genetik, masuknya jenis eksotik dan konversi kawasan

konservasi untuk kegiatan pertanian, pemukiman dan industri (Salwasser 1991).

Biodiversitas

Keanekaragaman hayati merupakan terjemahan dari kata biological diversity,

disingkat menjadi biodiversity yang dalam bahasa Indonesia menjadi biodiversitas.

Istilah biodiversitas menunjukkan adanya varietas dan variasi diantara organisme

hidup yang terkait dalam ekosistem yang kompleks di habitatnya (Temple 1991).

Beberapa definisi biodiversitas yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya

bentuk, penampilan, jumlah dan sifat yang terkait pada berbagai tingkatan

persekutuan mahluk, yaitu tingkat ekosistem, tingkat jenis, dan tingkat genetika.

McNeely (1990) biodiversitas sebagai jumlah jenis yang berbeda dalam suatu sistem

dan frekuensi relatif jenis yang berbeda. Soemarwoto (1992), mendefinisikan

biodiversitas sebagai jumlah jenis. Dobson (2000), biodiversitas merupakan

keanekaragaman diantara organisme hidup dan kompleks ekologinya. Kekayaan

hidup di bumi, termasuk jutaan tumbuhan, hewan dan mikroorganisme, gen yang

didukungnya, dan ekosistem yang dibangun menjadi lingkungan hidup.

Biodiversitas dapat ditinjau dari tiga tingkat, yaitu : (1) tingkat gen dan

kromosome yang merupakan pembawa sifat keturunan; (2) tingkat jenis, yaitu

berbagai golongan mahluk yang mempunyai susunan gen yang sama; (3) tingkat

ekosistem atau ekologi, yaitu tempat jenis melangsungkan kehidupannya dan

berinteraksi dengan faktor biotik dan faktor abiotik (Temple 1991; Soemarwoto

1992).

Dikenal tiga konsepsi keanekaragaman, yaitu : (1) keanekaragaman alfa (α

-diversity) merupakan kekayaan spesies dalam satu komunitas atau habitat; (2)

keanekaragaman beta (β-diversity) merupakan ukuran kecepatan dan besarnya

perubahan spesies sepanjang gradien dari satu habitat ke habitat lainnya; dan (3)

keragaman gamma (?-diversity) merupakan kekayaan spesies dalam satu kisaran

habitat dari satu daerah geografis contohnya pulau (Southwood 1978).

Keanekaragaman alfa atau keanekaragaman habitat merupakan jumlah spesies

didalam suatu habitat (Rice 1992) dan terjadi interaksi antar spesies tersebut

(Primack et al. 1998). Keanekaragaman alfa dapat dikelompokkan menjadi dua

komponen yang berbeda, yaitu total spesies dan kemerataan spesies. Indeks yang

menggabungkan kedua komponen tersebut menjadi satu nilai tunggal disebut indeks

keanekaragaman. Peubah-peubah yang disatukan menjadi satu nilai tunggal adalah

jumlah spesies, kelimpahan relatif spesies dan kemerataan (Ludwig dan Reynold

1988). Dengan demikian prosedur perhitungan indeks keanekaragaman meliputi

indeks kekayaan, indeks keanekaragaman dan indeks kemerataan (Ludwig dan

Reynold 1988; Magurran 1988). Keanekaragaman beta atau keanekaragaman

ekosistem adalah variasi dalam komposisi spesies antar dua atau lebih habitat di

komposisi spesies sepanjang gradien lingkungan. Sedangkan keanekaragaman

gamma adalah variasi di suatu dearah yang mencakup keanekaragaman alfa dan

keanekaragaman beta (Rice 1992).

Pemanfaatan biodiversitas dapat digolongkan berdasarkan nilai konsumtif,

nilai produktif, nilai pilihan, nilai eksistensi, dan nilai ekologis atau lingkungan

(Primack et al. 1998). Dikatakan mempunyai nilai produktif, karena manusia

tergantung dari sumberdaya hayati untuk memenuhi kebutuhan sandang, panga n, dan

papan (KLH 2002c). Sedangkan nilai kegunaan produktif diperoleh dari perdagangan

biodiversitas di pasar lokal maupun internasional (Godoy et al. 1993) dan ekoturisme

(Tjakrarini 2002; Subadia 2003). Nilai pilihan terkait dengan potensi biodiversitas

dalam memberikan keuntungan pada masyarakat dimasa mendatang. Nilai manfaat

yang belum disadari atau belum dapat dimanfaatkan oleh manusia pada saat kini,

namun seiring dengan perubahan permintaan, pola konsumsi dan perkembangan

teknologi nilai tersebut menjadi penting di masa depan (Myers 1984). Nilai

eksistensi merupakan nilai yang dimiliki oleh biodiversitas karena keberadaannya.

Nilai ini terkait dengan nilai estetis (bersifat abstrak) yang ditimbulkannya pada

manusia serta tidak berkaitan dengan manfaat ekonomi riil dan potensialnya

(Groombridge 1992). Biodiversitas juga memberikan jasa ekologis atau jasa

lingkungan bagi manusia. Ekosistem hutan melindungi keseimbangan siklus

hidrologi dan tata air, sehingga menghindarkan manusia dari bahaya banjir maupun

kekeringan. Hutan juga menjaga kesuburan tanah melalui pasokan unsur hara dari

seresah hutan, dapat mencegah erosi dan mengendalikan iklim mikro

(Kusumaatmadja 2001; Soemarwoto 2001; Molles 2002). Dengan demikian,

biodiversitas mempunyai arti yang penting tidak hanya bagi kehidupan manusia,

namun juga bagi kelangsungan seluruh sistem kehidupan. Selain nilai- nilai tersebut

di atas biodiversitas juga merupakan satu kesatuan dimana komponen yang ada

saling berkaitan dan tergantung. Sebagai contoh, rantai makanan tersusun atas

ratusan ribu spesies yang saling memanfaatkan. Demikian pula jasa lingkungan yang

disediakan ekosistem juga dibutuhkan dan dinikmati oleh beragam spesies yang lain

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Biodiversitas Tumbuhan

Lingkungan yang bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, dan kebutuhan

tumbuhan akan keadaan lingkungan yang khusus mengakibatkan keragaman jenis

tumbuhan yang berkembang dapat terjadi menurut perbedaan tempat dan waktu. Hal

ini dapat dilihat dari perbedaan jenis tumbuhan yang berkembang dengan perbedaan

tinggi tempat atau perbedaan musim (Sitompul dan Guritno 1995). Demikian halnya

dengan perbedaan geografi, tipe ekosistem, komunitas masyarakat serta perbedaan

kearifan tradisional masyarakat pada masing- masing wilayah (Sugandhy 2001;

Waluyo 2003).

Bentuk suatu vegetasi merupakan hasil interaksi faktor- faktor lingkungan.

Lingkungan penting yang mempengaruhi komunitas tropika merupakan gabungan

dari berbagai macam unsur, yaitu unsur penyus un di atas tanah dan lingkungan

dalam tanah yang dikelompokkan menjadi faktor fisik (abiotik) dan faktor biologi

(biotik). Sebagian dari unsur ini khususnya yang terdapat dalam tanah dapat

dikendalikan sedang unsur yang terdapat di atas tanah pada umumnya sulit atau tidak

dapat dikendalikan (Sitompul dan Guritno 1995). Menurut Setiadi dan Muhadiono

(2000), bentuk vegetasi merupakan hasil interaksi faktor-faktor lingkungan seperti:

bahan induk, topografi, tanah, iklim, organisme-organisme hidup dan waktu.

Interaksi dari faktor- faktor lingkungan tersebut dapat digunakan sebagai indikator

dari lingkungan atau komponen-komponen penduga sifat lingkungan yang

bersangkutan. Besarnya biodiversitas jenis tumbuhan di daerah tropika disebabkan

oleh keanekaragaman kondisi lingkungan tempat hutan tropis berkembang, periode

waktu yang tersedia dan kemungkinan adanya migrasi dengan pertukaran jenis

(Longman dan Jenik 1987).

Kumpulan jenis tumbuhan yang terdapat dalam suatu daerah tertentu disebut

dengan flora, sedangkan masyarakat tumbuh-tumbuhan yang terdiri atas

individu-individu jenis atau kumpulan populasi jenis disebut dengan vegetasi (Samingan

1989). Vegetasi hutan di pulau Jawa berdasarkan pembagian mintakat klimatis,

diklasifikasikan menjadi: (1) mintakat tropikal (ketinggian 1–1000 m dpl); (2)

mintakat montana (ketinggian 1000–2400 m dpl); (3) mintakat subalpina (ketinggian

>2400 m dpl). Vegetasi pada ketinggian 500–1000 m termasuk dalam mintakat

Secara umum dalam komunitas hutan hujan tropika, pohon-pohon

menunjukkan strata yang jelas dan biasanya terdiri atas tiga strata tegakan pohon.

Disamping strata pohon terdapat strata semak-semak, herba-herba raksasa dan strata

tumbuhan bawah (Richards 1964). Loveless (1989) membagi strata pohon hutan

hujan tropis menjadi tiga strata, yakni: strata A, biasanya membentuk kanopi yang

kurang lebih kontinyu atau diwakili oleh pohon-pohon yang mencuat di atas kanopi

umum; strata B, biasanya merupakan strata terlebat; dan strata C, disusun oleh

jenis-jenis permulaan yang mencapai strata A, strata B dan pohon kecil. Sebaliknya,

menurut Richards (1964) pada strata A biasanya membentuk kanopi yang tidak

kontinyu, strata B bisa kontinyu atau tidak kontinyu, dan strata C hampir selalu

kontinyu dan sering merupakan strata paling lebat di hutan.

Vegetasi yang paling lebat hanya akan ditemukan di tempat-tempat yang

kelembaban tanahnya tinggi dengan draenase yang cukup baik. Penyederhanaan

dalam struktur komunitas akan mulai tampak dalam vegetasi, bila kelembaban tidak

memadai untuk pertumbuhan optimal sepanjang tahun (Loveless 1989). Secara

umum komposisi jenis hutan tropik adalah campuran, dengan asosiasi tanpa

dominasi tunggal. Jumlah populasi dominan berkisar antara satu sampai enam jenis.

Jumlah ini berbeda antara satu lokasi dengan lokasi lainnya (Richards 1964).

Jenis dominan suatu tumbuhan dalam komunitas dapat diketahui dengan cara

studi vegetasi suatu daerah. Studi vegetasi ini dapat dilakukan dengan analisis

kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif memberikan gambaran tentang

komposisi jenis tumbuhan, stratifikasi, fenologi, vitalitas jenis, asosiasi dan

sosiobilitas, bentuk tumbuh dan fisiognomi serta organisasi tingkatan tropika (Misra

1980). Sedangkan analisis kuantitatif memberikan gambaran tentang komposisi jenis,

pola penyebaran, frekuensi, kerapatan, dan dominansi jenis tersebut (Setiadi dan

Muhadiono 2000).

Jumlah frekuensi relatif, kerapatan relatif dan dominansi relatif adalah

merupakan nilai penting dari suatu jenis di dalam komunitasnya dan menunjukkan

besarnya peranan jenis tersebut. Jenis dominan ini adalah jenis yang mempunyai

nilai penting tertinggi dan dapat digunakan untuk menduga keadaan lingkungan

tempat tumbuhnya (Mueller- Dombois dan Ellenberg 1974; Cox 2002). Kerapatan

tumbuhan persatuan luas tertentu (Cox 2002). Kerapatan relatif menunjukkan

persentase dari jumlah individu jenis yang bersangkutan di dalam komunitasnya.

Frekuensi adalah nilai besaran yang menyatakan drajad penyebaran jenis di dalam

komunitasnya. Angka frekuensi diperoleh dengan melihat perbandingan jumlah dari

petak-petak yang diduduki oleh suatu jenis terhadap keseluruhan petak yang diambil

sebagai petak contoh dalam melakukan analisis vegatsi. Ada beberapa faktor-faktor

yang mempengaruhi frekuensi, seperti luas petak contoh, penyebaran tumbuhan, dan

ukuran jenis tumbuhan (Setiadi dan Muhadiono 2000)

Dominansi adalah besaran yang digunakan untuk menyatakan drajat

penguasaan ruang atau tempat tumbuh, berapa luas area yang ditumbuhi oleh sejenis

tumbuhan atau kemampuan suatu jenis tumbuhan untuk bersaing terhadap jenis

lainnya. Dalam pengukuran dominansi dapat digunakan persentase perlindungan

(penutupan tajuk), luas basal area, biomasa atau volume (Setiadi dan Muhadiono

2000; Cox 2002). Nilai kerapatan, frekuensi, dan dominansi untuk spesies-spesies

tertentu mungkin diekspresikan mutlak atau relatif yang menunjukkan porsentase

bahwa nilai spesies individu merupakan total untuk semua spesies. Nilai relatif untuk

kerapatan, dominansi, dan frekuensi dapat digabung menjadi nilai penting tunggal

(Mueller-Dombois dan Ellenberg 1974; Shukla dan Chandel 1982; Setiadi dan

Muhadiono 2000; Cox 2002).

Pemanfaatan dan Pelestarian Tumbuhan Liar

Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang dalam pertumbuhan maupun

perkembangannya tanpa adanya ikut campur tangan manusia, sehingga pertumbuhan

maupun perkembangannya sepenuhnya tergantung keadaan alam. Menurut Waluyo

(1989) proses pengalihan tumbuhan liar menjadi tanaman budidaya, sampai sekarang

masih belum jelas. Di Irian Jaya misalnya sagu (Metroxylon sagu) ditanam di

kampung-kampung walaupun masih banyak yang tumbuh meliar. Demikian halnya

dengan kelapa hutan atau woramo (Pandanus brosimos) banyak ditemui ditanam di

Secara umum tanaman berguna dikelompokkan (Waluyo 1987) menjadi :

(1) bahan pangan, baik untuk makanan pokok maupun unt uk makanan tambahan; (2)

bahan bangunan dan bahan lain seperti : bahan bangunan rumah baik yang permanen

maupun semi permanen, bahan sandang, bahan untuk alat rumah tangga dan

pertanian, bahan tali temali dan anyam-anyaman; (3) pelengkap upacara tradisiona l

dan kegiatan sosial; (4) bahan obat-obatan, rempah-rempah dan kosmetika; (5) bahan

pewarna; dan (6) pemenuhan keindahan, seni dan lain- lain. Jenis-jenis tumbuhan

berguna tersebut kapan sebenarnya mulai dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup

manusia belum diketahui secara pasti. Diduga bahwa asal mula pemanfaatan diawali

dari adanya suatu rangsangan untuk mencoba dan mencicipinya. Daya tarik

tumbuhan itu biasanya ditimbulkan oleh warna dan bentuk perawakan atau

bagian-bagian tumbuhan seperti buah dan bunga. Seterusnya apabila jenis-jenis tadi

memenuhi selera dan kebutuhan, dicari, dikumpulkan, dan akhirnya dibudidayakan.

Selanjutnya pengetahuan tentang pemanfaatan tumbuhan itu berkembang sejalan

dengan meningkatnya budaya dan pengetahuan tentang olah mengolah dan masak

memasak dari tumbuhan tersebut (Waluyo 2003).

Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam mengungkapkan sistem

pengetahuan masyarakat adalah: pemahaman terhadap ilmu pengetahuan dan

kearifan; kepercayaan, persepsi, dan pengetahuan; dan sistem kognitif (Purwanto

2003). Menurut Toledo (1992), terdapat dua hal dalam mempelajari sistem

pengetahuan yang ideal, yaitu ilmu pengetahuan (science) dan kearifan (wisdom).

Ilmu pengetahuan lebih mengutamakan justifikasi, sedangkan kearifan berdasarkan

pada penga laman pribadi. Ilmu pengetahuan memandang pengalaman pribadi

sebagai konfirmasi, sedangkan kearifan memandang pengetahuan pribadi sebagai

petunjuk untuk memperoleh pengalaman pribadi. Sehingga kearifan tidak

memerlukan validasi justifikasi secara universal.

Pengertian tentang kepercayaan memegang peranan penting dalam

melakukan pendekatan secara integratif dalam mempelajari pola pikir (corpus).

Kepercayaan suatu masyarakat mencapai bentuk yang paling sistematis terdapat pada

sebuah mitos. Hal yang sama terjadi pada pengertian pengetahuan, seperti konsepsi

pemikiran teori ekologis mengenai proses produksi berkelanjutan yang hanya dapat

untuk menganalisis corpus dari pemikiran para informan, harus dilakukan

penggabungan antara sistem kepercayaan dan persepsi masyarakat (Purwanto 2003).

Sistem kognitif atau kesadaran, merupakan komponen terakhir yang harus

diperhatikan dalam mempelajari corpus. Sistem ini mempunyai kontribusi penting

untuk memahami dimensi corpus. Oleh karena itu seorang etnoekolog harus mampu

menggali informasi sistem pengetahuan lokal yang meliputi sistem klasifikasi

populer terhadap sumberdaya alam dan lingkungannya (Purwanto 2003).

Konservasi keanekaragaman hayati sangat penting untuk bioprospeksi

disamping pemanfaatannya yang berkelanjutan. Apabila peningkatan kemampuan

serta berbagai keuntungan yang diperoleh digunakan untuk konservasi dan

pembangunan yang berkesinambungan, berarti membuka sumber pendapatan baru

untuk meningkatkan nilai keanekaragaman hayati yang akan memberikan

keuntungan bagi masyarakat. Biodiversitas selain mempunyai fungsi ekonomi bagi

kehidupan manusia, juga sangat erat hubungannya dengan fungsi ekosistem. Menurut

Krebs (2001) salah satu alasan untuk pengawetan spesies adalah apabila biodiversitas

dihubungkan dengan ekosistem, karena ekosistem sangat bermanfaat dalam sistem

hidrologi dan polusi. Pengawetan biodiversitas lebih ditekankan terhadap spesies asli

dibandingkan dengan introduksi, karena spesies asli merupakan kunci kontribusi

terhadap fungsi ekosistem.

Keanekaragaman kultural masyarakat merupakan bagian dari eksistensi

keanekaragaman hayati yang bersifat saling menguatkan yang termanifestasikan

dalam bahasa, kepercayaan, struktur sosial, seleksi tanaman, manajemen lahan serta

sejumlah simbul kemanusian lainnya. Oleh karena itu, keanekaragaman kultural

tersebut merupakan satu komponen utama dalam kajian strategi konservasi

biodiversitas. Menurut Tjakrarini (2002), keberhasilan pembangunan konservasi

sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, terukur dari keberhasilan pencapaian tiga

sasaran konservasi yaitu: (1) perlindungan sistem penyangga kehidupan, yaitu

menjamin terpeliharanya proses ekologis di sekitarnya yang menjamin kelangsungan

kehidupan mahluk yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan

pembangunan dan kesejahteraan manusia; (2) pengawetan sumber plasma nutfah,

yaitu menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe

teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan

sumberdaya alam hayati bagi kesejahteraan; (3) pemanfaatan secara lestari, yaitu

dengan mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumberdaya alam hayati sehingga

terjamin kelestariannya. Ketiga kepentingan ini tidak berdiri sendiri, tapi membentuk

hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi.

Etnobotani

Studi yang mempelajari tentang pemanfaatan tumbuh-tumbuhan oleh

masyarakat primitif atau penduduk asli yang berkaitan dengan kebudayaan

masyarakat dikenal dengan istilah etnobotani. Menurut Heiser(1985),etnobotani

adalah suatu studi tentang tumbuh-tumbuhan yang berkaitan dengan masyarakat

yang memanfaatkannya. Sedangkan Schultes (1992) mengartikan, etnobotani sebagai

pencatatan secara menyeluruh tentang pemanfaatan tumbuh-tumbuhan oleh

penduduk asli. Umumnya penduduk yang memanfaatkan tumbuhan tersebut telah

mengenal tumbuhannya, mengetahui cara pemanfaatannya, mengetahui jenis

tumbuhan yang beracun atau mematikan serta telah mengetahui pula bentuk-bentuk

pengolahan tumbuhan secara tradisional.

Harshberger (1896) dalam Wickens (1989) menjelaskan, bahwa entobotani

dapat menjelaskan beberapa hal antara lain: (1) keadaan kebudayaan suatu bangsa

yang memanfaatkan tumbuhan; (2) membuktikan penyebaran

tumbuh-tumbuhan pada masa lalu; (3) membuktikan jalur perdagangan; dan (4) berguna

dalam menerangkan nilai yang didapat dari pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar

yang diambil dari alam.

Pengetahuan tradisional (Indigenous knowledge) dan asli masyarakat lokal

merupakan sesuatu yang unik dalam satu kultur ataupun satu masyarakat yang sering

disebut pengetahuan asli, pengetahuan lokal, nilai- nilai tradisional atau ilmu

tradisional. Masyarakat lokal, telah memiliki berbagai pengetahuan yang luas tentang

ekosistem dimana mereka hidup. Pengetahuan bagaimana cara memanfaatkan

sumberdaya alam secara berkelanjutan yang ada di lingkungannya dengan

Sistem-sistem lokal berbeda satu sama lain tergantung budaya dan tipe

ekosistem setempat. Pada umumnya berupa sistem pengetahuan dan pengelolaan

sumberdaya lokal yang diwariskan dan ditumbuhkembangkan secara turun temurun.

Sebagai contoh: masyarakat adat ekosistem rawa bagian Selatan pulau Kimaam,

kabupaten Merauke, Papua berhasil mengembangkan 144 kultivar ubi. Komunitas

adat Dayak di Kalimantan, memiliki sistem perladangan berotasi. Adat sasi

disebagian besar Maluku mengatur keberlanjutan pemanfaatan atas suatu kawasan

dan jenis-jenis hayati tertentu (Nababan 2001).

Prinsip-prinsip kearifan tradisional (Nababan 2001) antara lain: (a)

ketergantungan manusia dengan alam mensyaratkan keselarasan hubungan dan

keseimbangan yang harus dijaga; (b) penguasaan atas wilayah adat tertentu bersifat

eksklusif sebagai hak penguasaan dan kepemilikan komunitas (comunual property

resources), selanjutnya dikenal sebagai wilayah adat yang mengikat semua warga

untuk menjaga dan mengelolanya bagi keadilan dan kesejahteraan bersama sekaligus

mengamankannya dari eksploitasi pihak luar; (c) sistem pengetahuan dan struktur

pengaturan adat memberikan kemampuan memecahkan masalah- masalah yang

mereka hadapi dalam pemanfaatan sumberdaya hutan; (d) sistem alokasi dan

penegakan hukum adat, mengamankan sumberdaya milik bersama dari penggunaan

berlebihan baik oleh masyarakat sendiri maupun pihak luar; (e) mekanisme

penerapan distribusi hasil panen sumberdaya alam milik bersama, dapat meredam

Kawasan hutan lindung Gunung Salak merupakan gabungan lima kelompok

hutan, yaitu kompleks hutan Gunung Salak Utara, Gunung Salak Selatan, Gunung

Salak Nanggung, Gunung Salak Kendang Kulon dan Ciampea yang masing- masing

telah memperoleh pengesahan tata batas yang jelas pada tanggal 3 Mei 1941, 5

Nopember 1906, 7 September 1934, 8 Juni 1916 dan Surat Keputusan Menteri

Pertanian No.92/Kpts/Um/8/1954 pada tanggal 31 Agustus 1954 (Departemen

Kehutanan 1983). Kemudian berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor

175/Kpts-II/2003 menjadi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (Departemen Kehutanan

2003). Secara administratif luas hutan lindung Gunung Salak 31.237 ha berada di

wialayah Ciampea, kecamatan Ciomas, dan kecamatan Cibungbulan, kabupaten

Bogor; kecamatan Cicurug dan kecamatan Parung Kuda, kabupaten Sukabumi.

Topografi dan Iklim

Gunung Salak merupakan salah satu dari kurang lebih 40 gunung berapi

utama yang ada di pulau Jawa yang sampai saat ini sudah tidak aktif lagi. Sisa-sisa

aktivitas vulkanik masih dapat ditemukan antara lain di Kawah Ratu, Kawah Hirup,

Kawah Paeh, Kawah Perbakti dan Kawah Cibereum. Ditinjau dari letak topografis,

Gunung Salak berada dalam kesatuan hamparan dengan Gunung Halimun Timur

dan Gunung Halimun Barat, namun terpisah dari Gunung Gede Pangrango oleh

lembah sungai Cisadane dan Cicurug. Gunung Salak dan Gunung Halimun

merupakan daerah hulu dari beberapa daerah aliran sungai (DAS) utama di Jawa

Barat, terutama daerah Cisadane, Cidur ian, dan Ciujung (RIMPALA 2000).

Berdasarkan kelas ketinggian tempat dari permukaan laut, wilayah Gunung

Salak berada pada ketinggian antara 300 m - 2200 m (Gambar 2). Topografi Gunung

Salak pada umumnya bervariasi dari curam sampai pada sangat curam dengan

Data curah hujan selama 10 tahun terakhir menunjukkan, bahwa rata-rata

curah hujan yang tinggi terjadi sekitar bulan Nopember hingga Mei yaitu mencapai

di atas 300 mm/bulan. Bulan Juni hingga Oktober curah hujan umumnya kurang dari

300 mm/bulan. Bulan-bulan selanjutnya terjadi penurunan hingga mencapai

intensitas terendah pada bulan Agustus, yaitu 159 mm/bulan kemudian terjadi

kenaikan kembali dengan intensitas yang cukup tinggi mulai bulan Nopember.

Daerah Gunung Salak mengalami musim hujan sepanjang tahun. Suhu udara

maksimum berkisar 29.9oC, suhu minumum 21.2oC dan suhu udara rata-rata 25.7oC.

Klasifikasi iklim menurut Schmidt dan Fegurson curah hujan di daerah Gunung

Salak termasuk tipe iklim A dengan nilai 0 – 143% (Departemen Kehutanan 1983).

Secara spesifik kisaran curah hujan daerah tempat pengambilan sampel (Gambar 3),

yaitu untuk kecamatan Gunung Bundar berkisar 4500 mm – 5000 mm, kecamatan

Cijeruk 4000 mm – 4500 mm, kecamatan Cidahu 3500 mm – 4000 mm, kecamatan

Parakan Salak dan Pulosari 4000 mm – 4500 mm, kecamatan Tamansari dan

Sedanglaya 5000 mm – 6000 mm (Prasetyo, Setiawan, dan Prastowo 2002).

Di dalam kawasan hutan lindung Gunung Salak terdapat banyak mata air

yang merupakan sumber air bagi sungai-sungai yang sebagian mengalir ke arah

Selatan menuju Samudera Indonesia dan sebagian lagi mengalir ke arah Utara

menuju laut Jawa. Salah satu mata air yang terdapat di kawasan hutan lindung

Gunung Salak dikenal dengan mata air Ciburial yang dikelola PAM DKI Jaya untuk

suplai air bersih bagi penduduk di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Kodya

Jakarta Selatan dan Depok (Departemen Kehutanan 1983).

Keadaan Tanah

Berdasarkan Peta Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Kabupaten

Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak skala 1 :

500.000, tanah pada kawasan Gunung Salak terdiri atas dua jenis yaitu gromusol

dengan batuan induk endapan dan bekuan, fisiografi gelombang dan andosol dengan

bahan induk batuan-batuan basis dan intermedier, fisiografi gunung (RIMPALA

2000). Sedangkan menurut Prasetyo, Setiawan, dan Prastowo (2002), kawasan

Gunung Salak terdiri atas andosol coklat dan coklat kekuningan; latosol coklat,

coklat kemerahan dan coklat kekuningan; regosol coklat dan kelabu; dan asosiasi

Sosial Budaya Masyarakat

Mayoritas masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan lindung Gunung

Salak adalah suku Sunda. Beberapa penduduk yang berasal dari luar suku Sunda,

seperti suku Jawa, Batak, Bugis dan lain- lainnya adalah akibat dari perkawinan

dengan penduduk setempat dan selanjutnya tinggal secara menetap di wilayah

tersebut. Suku Sunda merupakan suku terbesar kedua yang seluruhnya hidup di Jawa

Barat. Secara antropologi budaya, yang dimaksud dengan suku Sunda adalah orang

yang turun temurun menggunakan bahasa Sunda (bahasa ibu) serta dialeknya dalam

kehidupan sehari- hari, dan berasal serta bertempat tinggal di daerah Jawa Barat atau

yang dikenal dengan tanah Pasundan atau tanah Datar (Harsojo 1988). Pola

pemukiman masyarakat Sunda di desa merupakan keselarasan naluri arsitektur

alamiah dengan lingkungannya yang terdiri atas beberapa kampung. Sebuah

kampung merupakan sekumpulan rumah dengan pekarangan, lumbung padi, kandang

ternak, kolam ikan, tempat permandian, tempat ibadah atau tanah lapang. Sebuah

kampung mempunyai areal sawah atau kebun yang dilintasi jalan setapak atau jalan

desa. Rumahnya terdiri atas beberapa kamar, serambi, ruang tengah dan dapur

(Melalatoa 1995). Hampir seluruh keluarga penduduk yang tinggal di sekitar

kawasan Gunung Salak memeluk agama Islam, hanya ada beberapa keluarga di

daerah Cidahu dan Gunung Bundar 2 memeluk agama Kristen. Ditinjau dari

Pendidikan Penduduk Usia Kerja (PPUK), tingkat pendidikan masyarakat sangat

bervariasi yaitu dari tidak bersekolah dasar sampai tamat perguruan tinggi. Jumlah

penduduk yang berpendidikan sampai tamat sekolah dasar menunjukan angka yang

tertinggi (46%), disusul yang tidak tamat sekolah dasar (25%), tamat sekolah

lanjutan tingkat pertama (20%), sekolah lanjutan tingkat atas (8%), dan yang

terendah adalah penduduk yang tamat perguruan tinggi (1%). Pada umumnya,

mereka yang berpendidikan sampai tingkat sekolah lanjutan atas (SLTA) dan tingkat

Perguruan Tinggi rata-rata telah keluar dari desanya atau walaupun mereka masih

tinggal di desa namun aktivitas kerja mereka sehari- harinya sebagian besar di luar

desa.

Penduduk yang berjenis kelamin laki- laki sebanyak 51% dan perempuan

sebanyak 49% dengan simpangan umur : 15-29 tahun sebanyak 38%; umur 30 – 44

sebanyak 9%. Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani dengan usaha

pertanian di lahan sawah dan tegalan. Di samping itu, masyarakat setempat juga

mempunyai pekerjaan tambahan seperti sebagai tukang batu, pedagang, dan ojeg.

Sebagai ilustrasi hasil survey data jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

di delapan desa sampel sebagai berikut.

Tabel 1. Jumlah penduduk yang berumur =15 tahun berdasarkan tingkat pendidikan di delapan desa pengamatan

Jumlah

Penduduk Pendidikan

Lokasi

L P TTSD TSD TSLTP TSLTA TPT

Cidahu 4156 3934 864 1028 695 146 43

Cipelang 4483 4179 561 666 665 100 30

Cipeuteuy 3195 3055 543 2047 311 99 15

G. Bundar2 3718 3725 3705 2311 1613 173 10

Pulosari 4067 3914 701 926 300 122 72

Parakan Salak 3637 3406 468 2783 824 728 101

Tapos 1 3599 3592 189 153 169 97 26

Tamansari 4198 4953 316 2538 1452 584 54

Jumlah 31053 30758 6804 12452 5334 2049 351

Sumber : Data dari kantor desa masing-masing. TTSD = tidak tamat sekolah dasar, TSD = tamat sekolah dasar, TSLTP = tamat sekolah lanjutan pertama, TSLTA = tamat sekolah lanjutan atas, TPT = tamat perguruan tinggi (termasuk diploma)

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui, bahwa perbandingan jumlah penduduk

laki- laki dan perempuan menunjukkan jumlah yang seimbang (50% : 50%).

Penduduk yang berpendidikan sampai tamat sekolah dasar berjumlah hampir dua

kali lipat dibandingkan dengan penduduk yang tidak tamat sekolah dasar, jumlah

penduduk semakin menurun dengan semakin meningkatnya jenjang pendidikan.

Kondisi ini disebabkan oleh dua hal utama, yaitu yang pertama akibat dari

digalakkan program pendidikan wajib belajar 9 tahun dan yang kedua sebagai akibat

kondisi ekonomi masyarakat yang rata-rata masih sangat rendah. Para orang tua

berpendapat, bahwa dengan bisa membaca dan menulis saja sudah cukup, ada juga

yang berpendapat bahwa untuk apa mereka bersekolah tinggi yang pada akhirnya

akan menjadi pengangguran. Te rlepas dari semua itu, kemampuan ekonomi

merekalah yang tidak memungkinkan untuk membiayai sekolah anak-anak mereka.

Setelah anak-anak mereka tamat sekolah dasar diharapkan dapat membantu orang tua

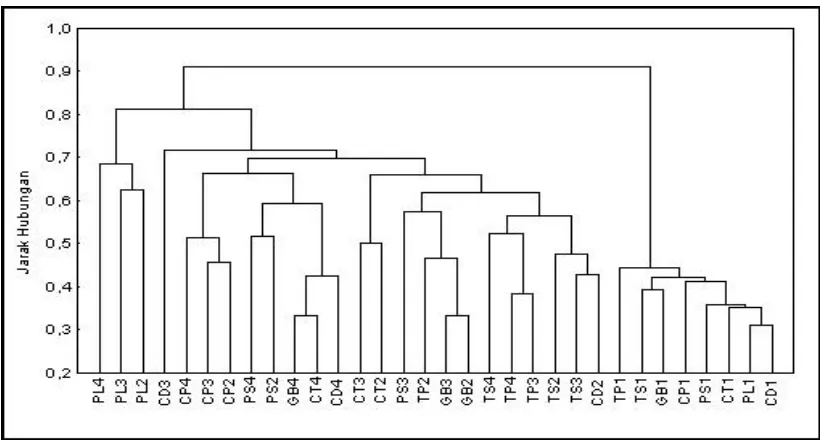

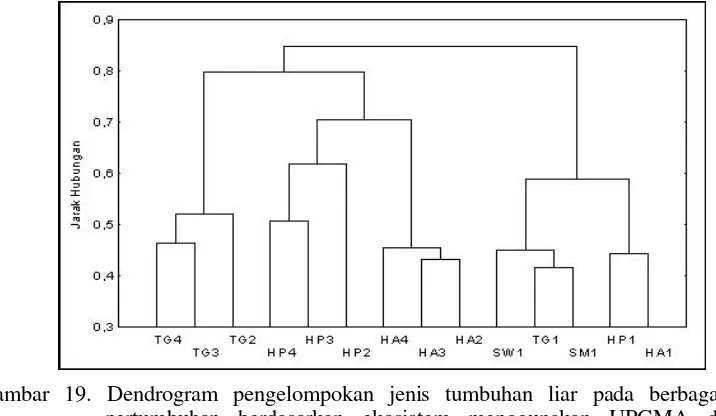

Gambar 10 juga dapat memberikan gambaran, bahwa tumbuhan liar edibel

tingkat bawah berada dalam satu kelompok, yaitu desa Cidahu dengan desa Pulosari

mempunyai jarak hubungan yang terdekat (IS=0.67). Demikian halnya dengan jenis

tumbuhan tingkat pancang, tiang maupun pohon. Tumbuhan liar edibel antara lokasi

tidak ada yang mempunyai tingkat kemiripan sangat tinggi (IS>0.75). Beberapa

lokasi mempunyai tingkat kemiripan tinggi (0.50<IS<0.75) selebihnya tingkat

kemiripannya sangat rendah. Berdasarkan kriteria tingkat kemiripan menurut Krebs

(1978) dan Jufri (2005), yaitu : IS=0.75 kemiripan sangat tinggi, 0.50=IS<0.75

tingkat kemiripan tinggi, 0.25=IS<0.50 tingkat kemiripan rendah, IS=0.25 tingkat

kemiripan sangat rendah.

Gambar 10. Dendrogram pengelompokan jenis tumbuhan liar edibel berdasarkan lokasi untuk setiap tingkat pertumbuhan menggunakan UPGMA dan jarak Euclidean CD=cidahu, Cp=cipelang, CT=cipeuteuy, GB=gunung bundar 2, PL=pulosari, PS=parakan salak, TP=tapos, TS=tamansari, 1=bawah, 2=pancang, 3=tiang, 4=pohon..

5. Dominansi Jenis

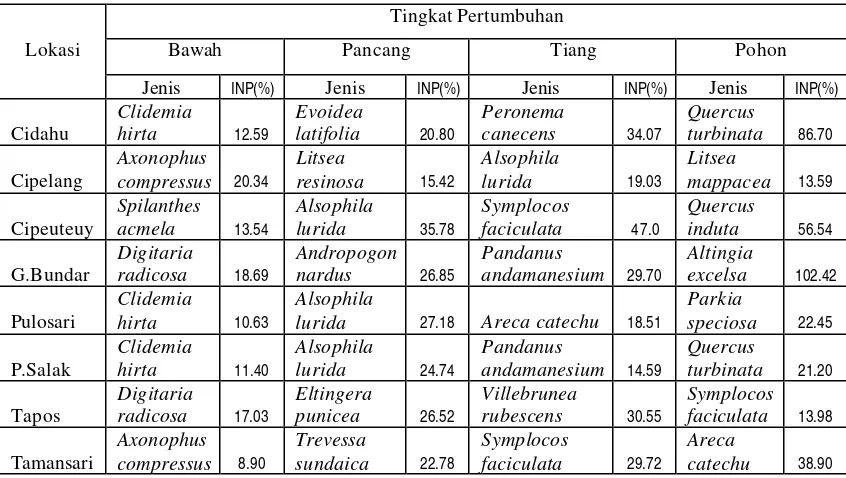

Berdasarkan perhitungan indeks nilai penting (INP) jenis tumbuhan yang

tertinggi di setiap lokasi pada semua tingkat pertumbuhan diperoleh hasil sebagai