OLEH

LUKMAN KRESNO OKTAVIANTO H14054245

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

LUKMAN KRESNO OKTAVIANTO. Analisis Respon Penawaran Kelapa Sawit di Indonesia (dibimbing oleh DEDI BUDIMAN HAKIM).

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor bidang pertanian yang mempunyai potensi besar dan memegang peranan penting dalam pembangunan pertanian dan perekonomian Indonesia pada umumnya. Pada tahun 2008 sub sektor perkebunan mempunyai kontribusi sebesar 14,86 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian atau kurang lebih sebesar 2,14 persen terhadap PDB (BI, 2009).

Sebagai salah satu komoditas perkebunan utama pada pasar minyak nabati dunia, CPO (Crude Palm Oil) juga tidak terlepas dari sasaran untuk tujuan konversi ke produk agrofuel. Agrofuel adalah bahan bakar yang berasal dari tanaman pertanian seperti kelapa sawit, jarak pagar, dan singkong. Terlepas dari konversi minyak sawit menjadi agrofuel, digunakannya CPO sebagai bahan baku agrofuel ditengarai telah berperan pada peningkatan harga minyak sawit di dunia, sebagaimana yang terjadi pada berbagai komoditas yang menjadi sasaran untuk digunakan sebagai bahan baku untuk agrofuel seperti kacang kedelai, dan jarak pagar. Hal ini diungkapkan dalam bentuk respon penawaran kelapa sawit dan perubahan luas areal kelapa sawit.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan luas areal dan produktivitas kelapa sawit di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menduga respon penawaran dari petani kelapa sawit dalam jangka pendek dan jangka panjang. Setelah faktor-faktor dan dugaan respon penawaran diketahui, maka akan dirumuskan implikasi kebijakan yang dapat diterapkan pada sektor perkebunan kelapa sawit.

Pada penelitian ini, model ekonometrika yang digunakan untuk mengestimasi respon penawaran adalah model Nerlove. Model Nerlove adalah model dinamis yang menyatakan bahwa output adalah fungsi dari harga yang diharapkan, penyesuaian areal, dan beberapa variabel eksogen lainnya. Bentuk yang tereduksi (reduced form) dari model Nerlove akan berbentuk model autoregressive karena model tersebut memasukkan nilai lag dari variabel dependen diantara variabel-variabel penjelasnya.

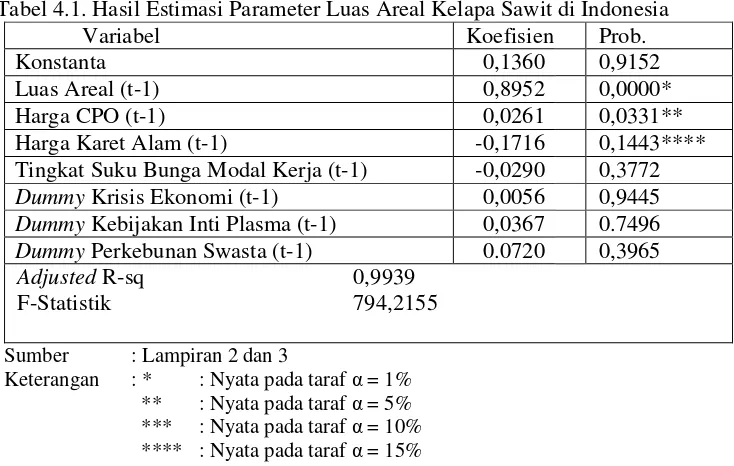

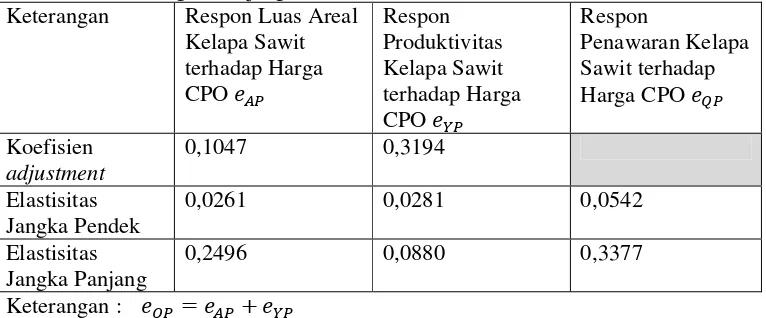

peningkatan harga CPO pada tahun sekarang maka petani akan merespon dengan menaikkan luas areal kelapa sawitnya pada tahun yang akan datang. Pada jangka panjang, respon luas areal kelapa sawit terhadap harga CPO mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,2496. Ini menggambarkan bahwa para petani telah memahami bahwa pada jangka panjang, permintaan terhadap CPO sebagai bahan baku agrofuel akan semakin meningkat. Oleh karena itu, para petani memutuskan untuk mengkonversi sisa lahan yang dimiliki mereka menjadi areal perkebunan kelapa sawit guna meningkatkan respon penawaran mereka (IOPRI, 2008).

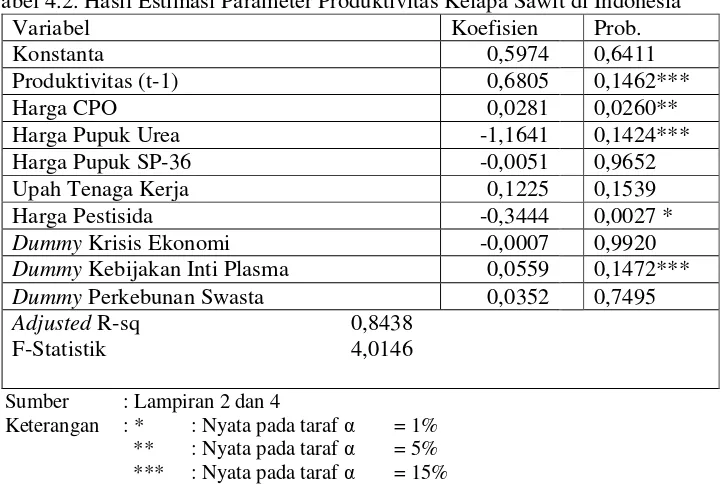

Hasil yang diberikan dari respon produktivitas kelapa sawit terhadap harga CPO dalam jangka pendek sebesar 0,0281 menggambarkan ketika terjadi peningkatan harga CPO pada tahun sekarang, maka petani akan meresponnya dengan meningkatkan produktivitas kelapa sawitnya pada tahun berikutnya. Pada jangka panjang, respon produktivitas kelapa sawit terhadap harga CPO mengalami sedikit peningkatan yaitu sebesar 0,0880. Dengan demikian, dapat dipastikan akan terjadi peningkatan produktivitas kelapa sawit dalam jangka pendek dan panjang.

Nilai respon penawaran kelapa sawit terhadap harga CPO baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek bertanda positif dan bersifat inelastis yaitu masing-masing sebesar 0,3377 dalam jangka panjang dan 0,0542 dalam jangka pendek. Hasil ini menggambarkan jika terjadi peningkatan harga CPO pada tahun sekarang maka akan direspon dengan meningkatkan penawaran kelapa sawit di Indonesia pada tahun berikutnya. Ini menjelaskan bahwa pada jangka pendek, beberapa faktor yang mempengaruhi luas areal bernilai tetap sementara dalam jangka panjang faktor-faktor tersebut sangat bervariasi. Para petani menggunakan acuan harga CPO tahun sebelumnya untuk meningkatkan penawarannya.

Oleh :

LUKMAN KRESNO OKTAVIANTO H14054245

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2009

Menyetujui, Dosen Pembimbing,

Dedi Budiman Hakim, Ph.D NIP. 19641022 198903 1 003

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi

Rina Oktaviani, Ph.D NIP. 19641023 198903 2 002

BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIGUNAKAN

SEBAGAI SKRIPSI ATAU KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI ATAU

LEMBAGA MANAPUN.

Bogor, Agustus 2009

Penulis dilahirkan pada tanggal 27 Oktober 1985 di Bandung. Penulis merupakan

anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Eddy Priandono dan Siti Kadariyah

Rahayu. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari SD Negeri Angkasa XII Kabupaten

Bandung yang kemudian melanjutkan ke SLTP Negeri 21 Bandung. Penulis kemudian

melanjutkan jenjang pendidikan di SMU Negeri 8 Bandung.

Penulis diterima di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2005 melalui jalur

SPMB dan pada tahun berikutnya memilih Mayor Ilmu Ekonomi dan Minor Kebijakan

Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Selama menjadi mahasiswa, penulis cukup

aktif di beberapa kegiatan organisasi seperti SES-C (Sharia Economics Student Club) dan

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas semua karunia rahmat dan

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Judul skripsi

ini adalah “Analisis Respon Penawaran Kelapa Sawit di Indonesia”. Respon penawaran merupakan topik yang menarik untuk diangkat karena melihat berbagai

pengaruh harga (baik harga komoditi sendiri ataupun komoditi substitusi) dan biaya-biaya

input terhadap respon produksi para petani. Disamping hal tersebut, skripsi juga

merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen

Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

Penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga penulis, Bapak Eddy Priandono, Ibu Siti Kadariyah Rahayu, Mas Yan,

dan Fina atas semua do’a dan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.

2. Dedi Budiman Hakim, Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah banyak

memberikan bimbingan baik secara teoritis dan teknis kepada penulis dalam

penyusunan skripsi ini.

3. Dr. Wiwiek Rindayati selaku dosen penguji utama yang telah bersedia menguji

dan memberikan masukan, kritik, dan ilmu yang bermanfaat dalam skripsi ini.

4. Tony Irawan, M.App.Ec selaku penguji komisi pendidikan yang telah

memberikan masukan dalam perbaikan tata bahasa dan pedoman penulisan

skripsi.

5. Iman Sugema, Ph.D selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan

bimbingan akademik kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Departemen

Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

6. Kepala Tata Usaha beserta staf pelaksana Departemen Ilmu Ekonomi atas

dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu Bapak Cecep,

Mas Anto, Mbak Atik, Mas Dede, Mas Ryan, Mas Anwar.

7. Pihak Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian yang telah

memberikan data statistik kelapa sawit periode 1969-2008.

8. Pihak Indonesian Palm Oil Research Institute yang telah memberikan informasi

membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Riza dan keluarga, Gerry, Adrian, Inna, Vagha, Amalia, Dhamar, Riri,

Nursechafia, Dewinta, Bayu, Adhitia, Arisa, Anggi, Reza, Ardani, Indra, Novi,

Dian, Nada, Istiana, Reni, Hendra, Rizkita, Surya, keluarga AK 6, tim futsal IE

42, dan teman-teman IE 42 serta seluruh civitas FEM dan InterCAFE atas

dukungan yang sangat berarti kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

Kalian adalah orang-orang yang dianugerahi pengetahuan, wawasan dan rasa

sosialitas yang tinggi dan tanpa kalian, diri ini takkan mampu tuk berdiri tegap

dan merasa berarti. Penghargaan setinggi-tingginya untuk kalian.

Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang

membutuhkan. Sekali lagi, terima kasih banyak.

Bogor, Agustus 2009

Lukman Kresno Oktavianto

OLEH

LUKMAN KRESNO OKTAVIANTO H14054245

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

LUKMAN KRESNO OKTAVIANTO. Analisis Respon Penawaran Kelapa Sawit di Indonesia (dibimbing oleh DEDI BUDIMAN HAKIM).

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor bidang pertanian yang mempunyai potensi besar dan memegang peranan penting dalam pembangunan pertanian dan perekonomian Indonesia pada umumnya. Pada tahun 2008 sub sektor perkebunan mempunyai kontribusi sebesar 14,86 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian atau kurang lebih sebesar 2,14 persen terhadap PDB (BI, 2009).

Sebagai salah satu komoditas perkebunan utama pada pasar minyak nabati dunia, CPO (Crude Palm Oil) juga tidak terlepas dari sasaran untuk tujuan konversi ke produk agrofuel. Agrofuel adalah bahan bakar yang berasal dari tanaman pertanian seperti kelapa sawit, jarak pagar, dan singkong. Terlepas dari konversi minyak sawit menjadi agrofuel, digunakannya CPO sebagai bahan baku agrofuel ditengarai telah berperan pada peningkatan harga minyak sawit di dunia, sebagaimana yang terjadi pada berbagai komoditas yang menjadi sasaran untuk digunakan sebagai bahan baku untuk agrofuel seperti kacang kedelai, dan jarak pagar. Hal ini diungkapkan dalam bentuk respon penawaran kelapa sawit dan perubahan luas areal kelapa sawit.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan luas areal dan produktivitas kelapa sawit di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menduga respon penawaran dari petani kelapa sawit dalam jangka pendek dan jangka panjang. Setelah faktor-faktor dan dugaan respon penawaran diketahui, maka akan dirumuskan implikasi kebijakan yang dapat diterapkan pada sektor perkebunan kelapa sawit.

Pada penelitian ini, model ekonometrika yang digunakan untuk mengestimasi respon penawaran adalah model Nerlove. Model Nerlove adalah model dinamis yang menyatakan bahwa output adalah fungsi dari harga yang diharapkan, penyesuaian areal, dan beberapa variabel eksogen lainnya. Bentuk yang tereduksi (reduced form) dari model Nerlove akan berbentuk model autoregressive karena model tersebut memasukkan nilai lag dari variabel dependen diantara variabel-variabel penjelasnya.

peningkatan harga CPO pada tahun sekarang maka petani akan merespon dengan menaikkan luas areal kelapa sawitnya pada tahun yang akan datang. Pada jangka panjang, respon luas areal kelapa sawit terhadap harga CPO mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,2496. Ini menggambarkan bahwa para petani telah memahami bahwa pada jangka panjang, permintaan terhadap CPO sebagai bahan baku agrofuel akan semakin meningkat. Oleh karena itu, para petani memutuskan untuk mengkonversi sisa lahan yang dimiliki mereka menjadi areal perkebunan kelapa sawit guna meningkatkan respon penawaran mereka (IOPRI, 2008).

Hasil yang diberikan dari respon produktivitas kelapa sawit terhadap harga CPO dalam jangka pendek sebesar 0,0281 menggambarkan ketika terjadi peningkatan harga CPO pada tahun sekarang, maka petani akan meresponnya dengan meningkatkan produktivitas kelapa sawitnya pada tahun berikutnya. Pada jangka panjang, respon produktivitas kelapa sawit terhadap harga CPO mengalami sedikit peningkatan yaitu sebesar 0,0880. Dengan demikian, dapat dipastikan akan terjadi peningkatan produktivitas kelapa sawit dalam jangka pendek dan panjang.

Nilai respon penawaran kelapa sawit terhadap harga CPO baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek bertanda positif dan bersifat inelastis yaitu masing-masing sebesar 0,3377 dalam jangka panjang dan 0,0542 dalam jangka pendek. Hasil ini menggambarkan jika terjadi peningkatan harga CPO pada tahun sekarang maka akan direspon dengan meningkatkan penawaran kelapa sawit di Indonesia pada tahun berikutnya. Ini menjelaskan bahwa pada jangka pendek, beberapa faktor yang mempengaruhi luas areal bernilai tetap sementara dalam jangka panjang faktor-faktor tersebut sangat bervariasi. Para petani menggunakan acuan harga CPO tahun sebelumnya untuk meningkatkan penawarannya.

Oleh :

LUKMAN KRESNO OKTAVIANTO H14054245

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2009

Menyetujui, Dosen Pembimbing,

Dedi Budiman Hakim, Ph.D NIP. 19641022 198903 1 003

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi

Rina Oktaviani, Ph.D NIP. 19641023 198903 2 002

BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIGUNAKAN

SEBAGAI SKRIPSI ATAU KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI ATAU

LEMBAGA MANAPUN.

Bogor, Agustus 2009

Penulis dilahirkan pada tanggal 27 Oktober 1985 di Bandung. Penulis merupakan

anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Eddy Priandono dan Siti Kadariyah

Rahayu. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari SD Negeri Angkasa XII Kabupaten

Bandung yang kemudian melanjutkan ke SLTP Negeri 21 Bandung. Penulis kemudian

melanjutkan jenjang pendidikan di SMU Negeri 8 Bandung.

Penulis diterima di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2005 melalui jalur

SPMB dan pada tahun berikutnya memilih Mayor Ilmu Ekonomi dan Minor Kebijakan

Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Selama menjadi mahasiswa, penulis cukup

aktif di beberapa kegiatan organisasi seperti SES-C (Sharia Economics Student Club) dan

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas semua karunia rahmat dan

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Judul skripsi

ini adalah “Analisis Respon Penawaran Kelapa Sawit di Indonesia”. Respon penawaran merupakan topik yang menarik untuk diangkat karena melihat berbagai

pengaruh harga (baik harga komoditi sendiri ataupun komoditi substitusi) dan biaya-biaya

input terhadap respon produksi para petani. Disamping hal tersebut, skripsi juga

merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen

Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

Penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga penulis, Bapak Eddy Priandono, Ibu Siti Kadariyah Rahayu, Mas Yan,

dan Fina atas semua do’a dan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.

2. Dedi Budiman Hakim, Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah banyak

memberikan bimbingan baik secara teoritis dan teknis kepada penulis dalam

penyusunan skripsi ini.

3. Dr. Wiwiek Rindayati selaku dosen penguji utama yang telah bersedia menguji

dan memberikan masukan, kritik, dan ilmu yang bermanfaat dalam skripsi ini.

4. Tony Irawan, M.App.Ec selaku penguji komisi pendidikan yang telah

memberikan masukan dalam perbaikan tata bahasa dan pedoman penulisan

skripsi.

5. Iman Sugema, Ph.D selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan

bimbingan akademik kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Departemen

Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

6. Kepala Tata Usaha beserta staf pelaksana Departemen Ilmu Ekonomi atas

dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu Bapak Cecep,

Mas Anto, Mbak Atik, Mas Dede, Mas Ryan, Mas Anwar.

7. Pihak Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian yang telah

memberikan data statistik kelapa sawit periode 1969-2008.

8. Pihak Indonesian Palm Oil Research Institute yang telah memberikan informasi

membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Riza dan keluarga, Gerry, Adrian, Inna, Vagha, Amalia, Dhamar, Riri,

Nursechafia, Dewinta, Bayu, Adhitia, Arisa, Anggi, Reza, Ardani, Indra, Novi,

Dian, Nada, Istiana, Reni, Hendra, Rizkita, Surya, keluarga AK 6, tim futsal IE

42, dan teman-teman IE 42 serta seluruh civitas FEM dan InterCAFE atas

dukungan yang sangat berarti kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

Kalian adalah orang-orang yang dianugerahi pengetahuan, wawasan dan rasa

sosialitas yang tinggi dan tanpa kalian, diri ini takkan mampu tuk berdiri tegap

dan merasa berarti. Penghargaan setinggi-tingginya untuk kalian.

Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang

membutuhkan. Sekali lagi, terima kasih banyak.

Bogor, Agustus 2009

Lukman Kresno Oktavianto

DAFTAR TABEL ………... iii

1.4. Manfaat Penelitian ……….. 14

1.5. Ruang Lingkup Penelitian ………... 14

II. TINJAUAN PUSTAKA ………. 15

2.1. Profil Kelapa Sawit ………... 15

2.2. Aspek Ekonomis dan Pengolahan Kelapa Sawit ... 15

2.3. Perkembangan Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit Indonesia ……….. 18

2.4. Tinjauan Kebijakan Pemerintah di Sektor Industri Minyak Sawit ………..……….. 20

2.5. Kerangka Pemikiran Teoritis ……….….… 22

2.5.1. Penawaran ……….. 22

2.5.2. Respon Penawaran ……… 23

2.5.2.1. Perubahan Jumlah Produksi Menurut Perubahan Areal dan Produktivitas ………..…… 25

2.5.2.2. Respon Penawaran melalui Respon Areal dan Respon Produktivitas ……… 26

2.5.2.3. Respon Beda Kala (Lag) dalam Komoditi Pertanian ……… 28

2.5.2.4. Model Lag yang Didistribusikan ……… 29

2.5.2.5. Model Nerlove ……… 31

2.6. Kerangka Pemikiran Konseptual ………. 34

2.7. Penelitian Terdahulu ………...…………. 37

2.6.1. Penelitian Mengenai CPO ……….. 37

2.8. Hipotesis Penelitian ………...…. 41

III. METODE PENELITIAN ………... 42

3.1. Jenis dan Sumber Data ……….……… 42

3.2. Metode Pengolahan dan Analisis Data …..……….. 42 3.3. Spesifikasi Model Analisis ………...………... 43 3.3.1. Model Respon Luas Areal ………. 44 3.3.2. Model Respon Produktivitas ……….………. 46 3.3.3. Spesifikasi Variabel …….………….……… 48 3.3.4. Model Respon Penawaran ……… 51 3.4. Pengujian Model dan Hipotesis ……….. 53 3.4.1. Uji Kesesuaian Model ………..………. 53 3.5. Definisi Operasional ………...…………. 60

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ……….. 62

4.1. Estimasi Parameter Model ……….. 62 4.1.1. Respon Luas Areal Kelapa Sawit Indonesia ……… 62 4.1.2. Respon Produktivitas Kelapa Sawit Indonesia …… 67 4.2. Respon Penawaran Kelapa Sawit di Indonesia …………. 71

4.3. Implikasi Kebijakan …..………..…… 74

V. KESIMPULAN DAN SARAN ……….. 76

5.1. Kesimpulan ……….……. 76

5.2. Saran ……… 78

DAFTAR PUSTAKA ………. 79

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

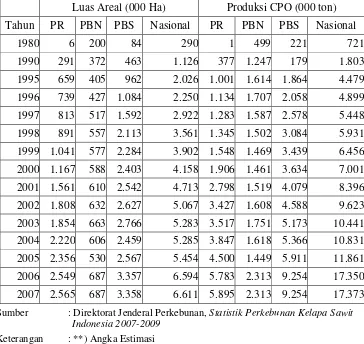

1.1. Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit Indonesia Tahun 1980-2010 ……... 2 1.2. Luas Areal CPO, Produksi Perkebunan CPO Seluruh Indonesia, Harga

CPO, dan Harga CO ………... 5

1.3. Volume dan Nilai Ekspor Impor Kelapa Sawit Indonesia ……… 7 2.1. Luas Areal Kelapa Sawit Indonesia Menurut Pengusahaan Tahun

2000-2008 ……… 19

4.1. Hasil Estimasi Parameter Luas Areal Kelapa Sawit di Indonesia …………. 63 4.2. Hasil Estimasi Parameter Produktivitas Kelapa Sawit di Indonesia ………. 67 4.3. Respon Penawaran Kelapa Sawit di Indonesia dalam Jangka Pendek dan

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1.1. Pangsa Ekspor Negara Produsen CPO ………... 3 1.2. Harga Mingguan Minyak Mentah Indonesia ………. 4

Korelasi Harga CPO dan Harga CO ……….. 6

Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit ……….. 9

Perkembangan Produktivitas Kelapa Sawit ……….. 10

Rata-rata Persentase Pertumbuhan Harga CPO ……… 11

Rata-rata Persentase Pertumbuhan Produksi Kelapa Sawit ………... 12

2.1. Pohon Industri Kelapa Sawit………. 17

2.2. PerkembanganProduksi Kelapa Sawit Indonesia Menurut Pengusahaan

Tahun 2000-2008……… 20

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Tabel Uji Normalitas Model Respon Luas Areal Kelapa Sawit dan Model Respon Produktivitas Kelapa Sawit ……….……... 85 2. Tabel Uji Multikolinieritas (Variance Inflation Factor) Model Respon

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara tropis di dunia yang mempunyai

kekayaan alam yang melimpah. Indonesia mempunyai luas daratan sebesar

2.027.087 km2 dengan luas lautan sebesar 3.166.163 km2 dari total luas area

Indonesia yang mencapai 5.193.250 km2 dan inilah yang menjadikan Indonesia

menjadi negara kepulauan terbesar di dunia (BPS, 2006). Sektor-sektor pertanian,

peternakan, perikanan, hingga sektor pariwisata memiliki potensi yang besar

untuk dikembangkan.

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor bidang pertanian yang

mempunyai potensi besar dan memegang peranan penting dalam pembangunan

pertanian dan perekonomian Indonesia pada umumnya. Pada tahun 2008 sub

sektor perkebunan mempunyai kontribusi sebesar 14,86 persen terhadap Produk

Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian atau kurang lebih sebesar 2,14 persen

terhadap PDB (BI, 2009).1

Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah yang dihasilkan dari

komoditi perkebunan kelapa sawit kini telah menjadi primadona dan komoditi

ekspor andalan Indonesia. Hal ini diindikasikan dengan banyaknya perkebunan

kelapa sawit yang dikembangkan di daerah luar pulau Jawa seperti Sumatera,

Sulawesi, dan Kalimantan. Selain itu komoditi ini juga memiliki keunggulan

komparatif dilihat dari segi budidaya, karena tanaman ini merupakan jenis

tanaman tropik dan dari segi luas area total sampai yahun 2006, Indonesia

mempunyai areal kelapa sawit terluas di dunia, yaitu 6,594 juta hektar (Tabel 1.1).

Tabel 1.1. Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit Indonesia Tahun 1980-2008

Luas Areal (000 Ha) Produksi CPO (000 ton) Tahun PR PBN PBS Nasional PR PBN PBS Nasional

1980 6 200 84 290 1 499 221 721

1990 291 372 463 1.126 377 1.247 179 1.803

1995 659 405 962 2.026 1.001 1.614 1.864 4.479

1996 739 427 1.084 2.250 1.134 1.707 2.058 4.899

1997 813 517 1.592 2.922 1.283 1.587 2.578 5.448

1998 891 557 2.113 3.561 1.345 1.502 3.084 5.931

1999 1.041 577 2.284 3.902 1.548 1.469 3.439 6.456

2000 1.167 588 2.403 4.158 1.906 1.461 3.634 7.001

2001 1.561 610 2.542 4.713 2.798 1.519 4.079 8.396

2002 1.808 632 2.627 5.067 3.427 1.608 4.588 9.623

2003 1.854 663 2.766 5.283 3.517 1.751 5.173 10.441

2004 2.220 606 2.459 5.285 3.847 1.618 5.366 10.831

2005 2.356 530 2.567 5.454 4.500 1.449 5.911 11.861

2006 2.549 687 3.357 6.594 5.783 2.313 9.254 17.350

2007 2.565 687 3.358 6.611 5.895 2.313 9.254 17.373

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, Statistik Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia 2007-2009

Keterangan : **) Angka Estimasi

: PR : Perkebunan Rakyat

: PBN : Perkebunan Besar Negara : PBS : Perkebunan Besar Swasta

Dalam perekonomian Indonesia, kelapa sawit berperan sebagai

penerimaan negara dari sektor non-migas yang cukup besar. Industri kelapa sawit

di Indonesia juga menarik banyak perhatian mengingat kontribusinya yang sangat

Saat ini, kelapa

ebunan kelapa sawit dikelola oleh 2.733.857 peta

tu 1.500.719 orang bekerja pada sektor Perkebun

areal perkebunan kelapa sawit pada tahun 20

nyebaran luas areal kelapa sawit juga tersebar

alimantan. Tercatat total luas areal perkebunan ke

Pekebunan Negara, dan Perkebunan Swasta)

2008 adalah 4.895.022 hektar sedangkan luas ar

ntan adalah 1.819.788 hektar. Kemudian pada ta

negara penghasil CPO terbesar dunia dengan tota

n. Perkebunan, 2008). Dari segi pangsa ekspor,

ng kompetitif. Pada tahun 2005, pangsa ekspor In

1 persen sedangkan Malaysia sebesar 45 persen

esian Palm Oil Commision (IPOC), 2007 (diolah) ar 1.1. Pangsa Ekspor Negara Produsen CPO

Melihat fakta ini, keunggulan lain yang dimiliki oleh komoditas kelapa

sawit yang menghasilkan CPO adalah luas areal yang sangat memungkinkan

untuk pengembangan industri CPO di Indonesia. Market share Indonesia sebesar

41 persen yang membuat Indonesia lebih kompetitif, dan kontribusi ekspor CPO

terhadap perekonomian Indonesia khususnya pada sektor non migas adalah

tertinggi dibandingkan ekspor komoditas perkebunan lainnya.

Pada tahun 2006, pemerintah mencanangkan kebijakan agrofuel karena

selain dibuat dari minyak sawit dan ramah lingkungan, program ini juga bertujuan

untuk menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, menguatkan

ekonomi, dan meningkatkan kualitas lingkungan. Agrofuel adalah bahan bakar

yang berasal dari tanaman pertanian seperti kelapa sawit, jarak pagar, dan

singkong.

Sumber : Direktorat Jenderal Minyak dan Gas, Harga Minyak Bumi Indonesia Tahun 2007 (diolah)

Gambar 1.2. Rata-Rata Harga Mingguan Minyak Mentah Indonesia

Melihat kondisi tersebut, pemanfaatan CPO sebagai bahan baku agrofuel

kondisi bahan bakar fosil yang harganya meningkat (Gambar 1.2) menyebabkan

banyaknya negara mencari sumber-sumber energi alternatif, yaitu bioenergi.

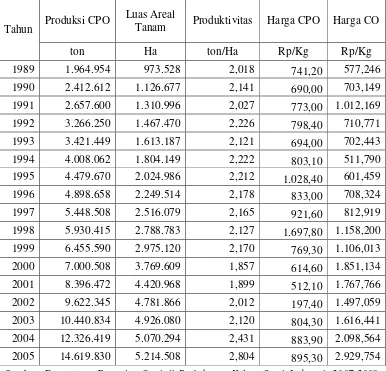

Tabel 1.2. Luas Areal CPO, Produksi Perkebunan CPO Seluruh Indonesia, Harga CPO, dan Harga CO.

Tahun Produksi CPO

Luas Areal

Tanam Produktivitas Harga CPO Harga CO

ton Ha ton/Ha Rp/Kg Rp/Kg

Sumber : Departemen Pertanian, Statistik Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia 2007-2009

dan Harga Minyak Bumi Indonesia Tahun 2007 (diolah)

Peningkatan permintaan CPO menyebabkan harga CPO akan terus

meningkat. Peningkatan harga ini juga disebabkan oleh peningkatan permintaan

harga minyak bumi (CO, Crude Oil) adalah US$ 22 per barrel, maka pada bulan

Juli tahun 2007 harga minyak bumi telah mencapai kisaran US$ 75 per barrel.

Namun bisa dilihat bahwa harga CPO pada kisaran tahun 1998 sampai

tahun 2002 mengalami fluktuasi (Tabel 1.2). Selain karena dampak krisis

ekonomi tahun 1997/1998, hal ini juga dipengaruhi oleh harga minyak goreng dari

bahan lain di dunia seperti zaitun dan kedelai. Seperti yang telah diketahui bahwa

CPO juga dijadikan bahan baku minyak goreng sawit. Saat ini, sumbangan

minyak kedelai masih yang terbesar dalam pasar minyak goreng dunia.

Pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, harga minyak bumi

mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa

ketersediaan minyak bumi telah berkurang yang ditandai dengan kenaikan harga

(Tabel 1.2).

Sumber : Direktorat Jenderal Minyak dan Gas, Harga Minyak Bumi Indonesia Tahun 2007 (diolah)

Pada saat terjadi krisis ekonomi tahun 1998, harga CPO turun drastis dari

Rp. 1.697,80 per Kg menjadi Rp. 769, 30 per Kg. Sedangkan harga CO juga

mengalami sedikit penurunan dari Rp. 1.158,2 per Kg menjadi Rp. 1.106,013 per

Kg. Namun, keadaan ini justru ditanggapi dengan kenaikan luas areal tanam

kelapa sawit dari 2.516.079 hektar menjadi 2.788.783 hektar. Bila keadaan ini

diturunkan dalam bentuk grafik (Gambar 1.3), maka dapat disimpulkan bahwa

harga CPO dan harga CO berkorelasi positif setiap tahun dan hal ini

mengisyaratkan bahwa peran CPO sebagai komoditas bahan makanan mulai

bergeser menjadi komoditas energi.

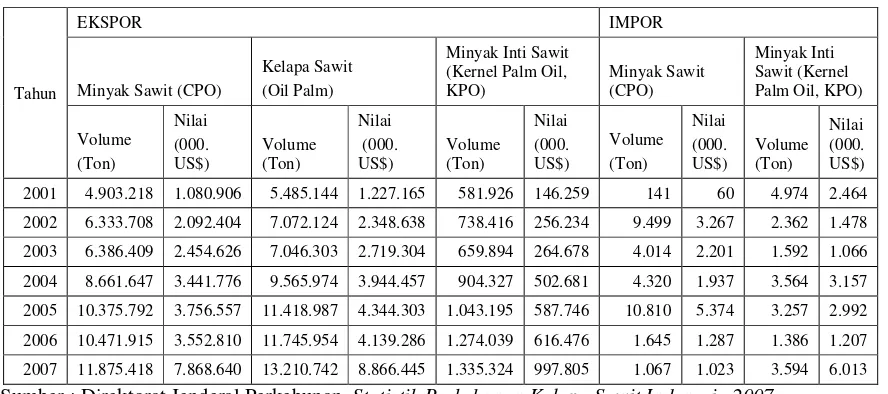

Tabel 1.3. Volume dan Nilai Ekspor Impor Kelapa Sawit Indonesia

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, Statistik Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia 2007-2009

Menghadapi permintaan pasar luar negeri baik sebagai bahan baku

agrofuel dan konsumsi bahan pangan yang dalam hal ini adalah minyak goreng

sawit, Indonesia memiliki barganing position yang kuat. Salah satu penyebabnya

adalah iklim tropis Indonesia yang mendukung perkebunan CPO sehingga

Naiknya harga energi berdampak langsung pada harga produk pertanian

melalui kenaikan biaya input seperti pupuk, dan biaya transportasi (Nainggolan

dan Suprapto, 2007). Pencarian bahan bakar alternatif bersumber bioenergi

memang telah memberikan persaingan terhadap sumber daya pangan. Hal ini

dapat terjadi jika lahan dan sumber daya produktif pertanian berubah menjadi

sumber daya untuk pasokan energi. Secara makro ekonomi, alasan peningkatan

harga bahan pangan dapat dijelaskan pada sisi penawaran. Pada sisi penawaran,

peningkatan harga minyak bumi telah menyebabkan peningkatan biaya produksi

pertanian, dan juga menyebabkan lahan pertanian diubah dari keperluan produksi

bahan pangan menjadi keperluan produksi bahan baku untuk biofuel.

Berdasarkan uraian di atas, akan menarik apabila melihat bagaimana

pengaruh berbagai komoditas yang lain yang terkait dengan kelapa sawit baik

langsung maupun tidak langsung. Menarik juga bila melihat bagaimana pengaruh

biaya input seperti pupuk dan upah tenaga kerja terhadap respon penawaran

kelapa sawit.

1.2. Permasalahan

Harga dunia minyak bumi yang melambung hingga mencapai US$ 140 per

barel pada Juni 2008 membuat negara-negara baik negara maju maupun negara

berkembang termasuk Indonesia mengalami kenaikan harga Bahan Bakar Minyak

(BBM) sehingga meningkatkan biaya produksi dalam negerinya. Tidak hanya

sektor industri yang terkena dampak, tetapi juga sektor-sektor lain termasuk

program pun dirumuskan untuk mencari solusi dari krisis energi ini. Salah satu

cara yang ditempuh adalah mencoba untuk mengganti bahan bakar berbahan baku

fosil menjadi bahan bakar alternatif berbahan baku nabati. Beberapa komoditas

pertanian pun bertambah fungsinya tidak hanya digunakan untuk kebutuhan

pangan tetapi juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi.

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, Statistik Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia 2007-2009 (diolah)

Gambar. 1.4. Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit

Sebagai salah satu komoditas utama pada pasar minyak nabati dunia, CPO

juga tidak terlepas dari sasaran untuk tujuan konversi ke produk agrofuel.

Terlepas dari konversi minyak sawit menjadi agrofuel, digunakannya CPO

sebagai bahan baku agrofuel ditengarai telah berperan pada peningkatan harga

minyak sawit di dunia, sebagaimana yang terjadi pada berbagai komoditas yang

kacang kedelai, dan jarak pagar2.Hal ini diungkapkan dalam bentuk respon

penawaran kelapa sawit dan perubahan luas areal kelapa sawit.

Berdasarkan Gambar 1.4, perkembangan luas areal kelapa sawit sejak

tahun 1969 mengalami peningkatan secara berkelanjutan. Pada saat Perkebunan

Besar Swasta (PBS) masuk pada tahun 1980, perkembangan luas areal mulai

meningkat. Memasuki tahun 2000, peningkatan luas areal meningkat secara tajam

karena pada tahun tersebut timbul isu agrofuel. Trend peningkatan luas areal

(Gambar 1.4) menggambarkan peningkatan permintaan atas CPO yang terjadi

akan produk olahannya seperti ekspor CPO ke China, India, dan Belanda untuk

diolah menjadi minyak goreng sawit dan berbagai produk olahan kimia lainnya

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, Statistik Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia 2007-2009 (diolah)

Gambar. 1.5. Perkembangan Produktivitas Kelapa Sawit

2

Berdasarkan Gam

Jika harga input terlalu

menjadi meningkat yang

an oleh besarnya biaya-biaya input yang juga fluk

dijelaskan sebelumnya bahwa naiknya har

pada harga produk pertanian melalui kenaikan b

lu tinggi, maka akan membuat biaya produksi d

ang membuat petani akan mengurangi produksin

tput. Penetapan harga output berupa harga dasar y

ngat penting untuk dilakukan mengingat har

u insentif terbesar yang mempengaruhi keputu

mengurangi produksinya.

deral Perkebunan, Statistik Perkebunan Kelapa Sawit I

olah)

bar. 1.6. Persen Pertumbuhan Harga CPO.

Berdasarkan Ga

ambar 1.6, rata-rata persentase petumbuhan h

i tahun 1970 hingga 2006 mengalami peningka

at dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti dite

ataupun peningkatan permintaan terhadap CP

a garis besar, fluktuasi harga CPO mempengaru

eral Perkebunan, Statistik Perkebunan Kelapa Sawit I

lah)

.7. Persen Pertumbuhan Produksi Kelapa Sawit.

ambar 1.7, rata-rata persentase petumbuhan produ

dari tahun 1970 hingga 2006 mengalami peningk

maupun dalam hal penggunaan faktor-faktor produksi yang didekati melalui

respon luas areal tanam dan respon produktivitas. Alasannya adalah penggunaan

luas areal tanam dan produktivitas sebagai variabel tidak bebas dapat dengan

mudah ditentukan atau dikontrol oleh para petani (Askari dan Cummings, 1977).

Semua keputusan tersebut semata-mata didasarkan pada prinsip efisiensi dalam

menentukan alokasi yang optimal dari sarana produksi yang berorientasi pada

keuntungan atau pendapatan petani.

Dengan demikian, akan menjadi sangat penting untuk melihat bagaimana

respon penawaran dari para petani terhadap berbagai stimulus pasar yang terjadi

seperti harga (harga komoditi sendiri dan komoditi substitusi) dan biaya-biaya

input sehingga dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan luas areal dan

produktivitas kelapa sawit di Indonesia?

2. Bagaimana respon penawaran dari petani kelapa sawit dalam jangka

pendek dan jangka panjang?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan

penelitian ini adalah :

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan luas areal dan

produktivitas kelapa sawit di Indonesia.

2. Menduga respon penawaran dari petani kelapa sawit dalam jangka pendek

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan

instansi-instansi terkait, baik swasta maupun negeri dalam merumuskan kebijakan

pengelolaan kelapa sawit sehingga mampu meningkatkan produktivitas. Penelitian

ini selain bermanfaat bagi peneliti karena mampu mengaplikasikan ilmu yang

dipelajari selama perkuliahan, juga diharapkan bermanfaat bagi para pembaca

sebagai sarana menambah wawasan dan bahan penelitian selanjutnya.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan

produksi kelapa sawit yang diestimasi dengan perubahan luas areal dan

produktivitas kelapa sawit di Indonesia. Penelitian ini juga terkonsentrasi pada

dugaan elastisitas penawaran dari petani baik dalam jangka panjang maupun

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Profil Kelapa Sawit

Tanaman kelapa sawit merupakan komoditas andalan perkebunan dalam

negeri, karena memiliki andil yang besar sebagai pemasok devisa negara.

Walaupun kelapa sawit bukan merupakan tanaman asli Indonesia, namun tanaman

ini dapat berkembang dengan baik karena mampu beradaptasi dengan iklim

Indonesia (Ditjen Perkebunan, 2006).

Dari segi pemanfaatannya, kelapa sawit dapat diolah menjadi berbagai

produk. Saat ini, industri hilir kelapa sawit telah mampu mengolah mulai dari

daging buah, biji, tandan kosong, hingga batangnya. Komoditas ini sangat

ekonomis karena memiliki berbagai kegunaan baik untuk industri pangan maupun

non pangan. Namun, perkembangan produk kelapa sawit lebih cenderung ke arah

pengembangan produk pangan (sekitar 90 persen) dan sisanya ke arah

produk-produk non pangan atau produk-produk oleokimia (sekitar 10 persen). Dalam hal pangan,

sebagian besar minyak sawit digunakan untuk pembuatan minyak goreng dan

sebagian untuk pembuatan margarin (Hariyadi et al, 2003)

2.2. Aspek Ekonomis dan Pengolahan Kelapa Sawit

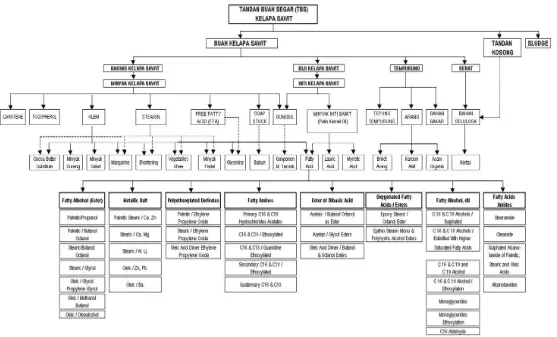

Gambar 1 merupakan gambar pohon industri kelapa sawit yang

menunjukan setiap bagian dari kelapa sawit yang memiliki nilai ekonomi. Tandan

buah segar kelapa sawit terbagi menjadi 3 bagian yaitu buah, tandan kosong, dan

tempurung, dan serat dapat diolah menjadi berbagai produk turunannya. Gambar

2.1 juga menggambarkan suatu model pasar, di mana proses merupakan hubungan

yang terintegrasi satu sama lain.

Buah kelapa sawit dalam pengolahannya menghasilkan dua jenis minyak.

Minyak yang berasal dari daging buah (mesocarp) berwarna merah dikenal

sebagai minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO), sedangkan

minyak yang kedua berasal dari inti kelapa sawit atau kernel palm oil (KPO).

Selain minyak, buah kelapa sawit juga menghasilkan bahan padatan berupa sabut,

cangkang (tempurung) dan tandan buah kosong kelapa sawit. Bahan padatan ini

dapat dimanfaatkan untuk sumber energi, pupuk, makanan ternak, dan bahan

untuk industri.

Seperti yang telah diketahui bahwa produk kelapa sawit dapat

dikelompokan dalam jenis bahan makanan (oleofood), bahan non makanan

(oleochemical), bahan kosmetika, dan farmasi. Minyak kelapa sawit dan inti

kelapa sawit yang digunakan sebagai bahan pangan diperoleh melalui proses

3

2

Pada umumnya, sebagian besar CPO difraksinasi sehingga menghasilkan

fraksi olein (cair) dan fraksi stearin (padat). Fraksi olein digunakan untuk bahan

pangan, dan fraksi stearin (padat) digunakan untuk keperluan non pangan. Bahan

pangan dengan bahan baku olein antara lain : minyak goreng, mentega, industri

makanan ringan, dan sebagainya.

Minyak kelapa sawit sebagai bahan non pangan dapat digunakan untuk

bahan industri ringan maupun berat, antara lain untuk industri penyamakan kulit

agar menjadi lembut dan fleksibel. Industri tekstil menggunakan minyak sawit

sebagai pelumas yang tahan terhadap tekanan dan suhu tinggi. Pada industri

ringan dipakai sebagai bahan baku sabun, deterjen, semir sepatu, lilin, tinta cetak,

dan sebagainya (Ditjen Perkebunan, 2006)

Selain untuk industri bahan pangan dan non pangan, minyak kelapa sawit

juga mempunyai potensi yang cukup besar untuk industri kosmetik dan farmasi.

Sifat minyak kelapa sawit yang mudah diabsorbsi kulit, banyak dipakai untuk

pembuatan shampo, minyak rambut, lipstik, dan sebagainya.

2.3. Perkembangan Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit Indonesia

Sejak tahun 1967, luas areal kelapa sawit tumbuh dengan cepat. Hal ini

juga disebabkan oleh upaya pemerintah yang ingin mengembangkan tanaman

perkebunan sebagai komoditi ekspor. Perkebunan kelapa sawit menurut

pengusahaan dibagi menjadi tiga, yaitu Perkebunan Besar Negara (PBN),

Perkebunan Besar Swasta (PBS), dan Perkebunan Rakyat (PR). Berdasarkan data

produksi kelapa sawit hingga tahun 1980. Kemudian sampai dengan tahun 1988,

perkebunan kelapa sawit didominasi oleh PBN, dan kemudian digantikan oleh

PBS hingga saat ini. Menurut pendistribusian lahannya, propinsi Riau memiliki

lahan yang paling luas yang kemudian diikuti oleh Sumatera Utara, Sumatera

Selatan, dan Jambi. (Ditjen Perkebunan, 2006)

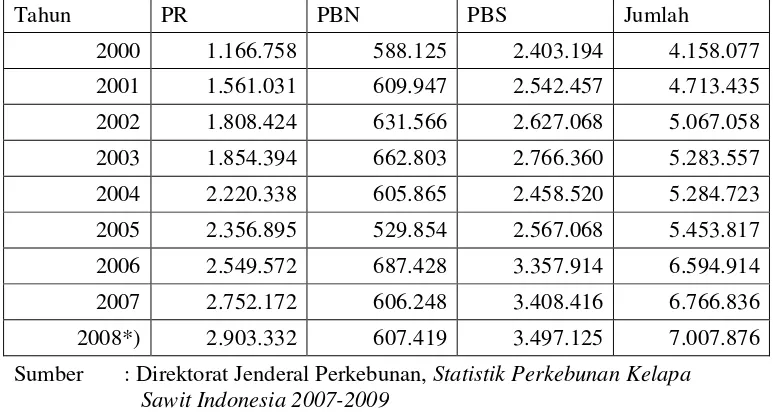

Tabel 2.1. Luas Areal Kelapa Sawit Indonesia Menurut Pengusahaan Tahun 2000-2008* (Ha)

Tahun PR PBN PBS Jumlah

2000 1.166.758 588.125 2.403.194 4.158.077

2001 1.561.031 609.947 2.542.457 4.713.435

2002 1.808.424 631.566 2.627.068 5.067.058

2003 1.854.394 662.803 2.766.360 5.283.557

2004 2.220.338 605.865 2.458.520 5.284.723

2005 2.356.895 529.854 2.567.068 5.453.817

2006 2.549.572 687.428 3.357.914 6.594.914

2007 2.752.172 606.248 3.408.416 6.766.836

2008*) 2.903.332 607.419 3.497.125 7.007.876

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, Statistik Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia 2007-2009

Keterangan : *) Angka estimasi

: PR : Perkebunan Rakyat : PBN : Perkebunan Besar Negara : PBS : Perkebunan Besar Swasta

Bersamaan dengan perkembangan luas areal yang telah mencapai

6.766.836 hektar pada tahun 2007 (Tabel 2.1), produksi minyak kelapa sawit pun

ikut berkembang pesat. Pertumbuhan produksi kelapa sawit Indonesia paling

tinggi diantara negara produsen CPO lainnya dalam 8 tahun terakhir, yaitu

2000-2007, atau tumbuh lebih dari 2 kali lipat dari 7,44 juta ton menjadi 17,66 juta ton

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, Statistik Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia 2007-2009 (diolah)

Gambar 2.2. Perkembangan Produksi Kelapa Sawit Indonesia Menurut Pengusahaan Tahun 2000-2008*) (Ton)

2.4. Tinjauan Kebijakan Pemerintah di Sektor Industri Minyak Sawit

Kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah pada sektor

industri kelapa sawit tidak hanya dari sisi peningkatan produksi, namun yang

lebih kompleks pada sisi pengaturan tataniaga minyak sawit. Berbagai instrumen

telah diaplikasikan untuk mencapai beberapa tujuan yaitu : (1) pengendalian laju

inflasi dan mencegah penurunan pendapatan masyarakat, dan (2) pengendalian

pasokan minyak sawit kasar di dalam negeri melalui pembatasan ekspor untuk

menjaga kestabilan harga minyak goreng (Amang dalam Wardani 2008).

Beberapa instrumen kebijakan pemerintah yang digunakan untuk

mencapai tujuan tersebut adalah (1) penetapan pungutan ekspor, (2) penetapan

-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*)

alokasi kebutuhan dalam negeri berupa pembatasan ekspor, (3) pemupukan

cadangan penyangga minyak sawit kasar, dan (4) pelarangan ekspor. Instrumen

yang sangat populer dan banyak menimbulkan kontroversi antar pihak-pihak yang

berkepentingan adalah pajak ekspor (tax export) dan pelarangan ekspor (export

ban).

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1986 Tentang

Pengembangan Pola Perkebunan, seluruh perusahaan kelapa sawit harus

membangun kemitraan (kebun plasma) dengan kebun inti dengan menggunakan

pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR). Pola PIR adalah pola pelaksanaan

pengembangan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti

yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai

plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh, dan

berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu.

Pengembangan perkebunan dengan pola PIR dilakukan untuk membangun

dan membina perkebunan rakyat di wilayah baru dengan teknologi maju agar

mampu memperoleh pendapatan yang layak serta meningkatkan kegiatan

transmigrasi dengan mewujudkan suatu sistem pengelolaan usaha yang

2.5. Kerangka Pemi

ran adalah peyajian penawaran dalam bentuk gra

hedule) yang menggambarkan jumlah yang akan

-harga alternatif komoditi tersebut. Kurva

an antara jumlah atau kuantitas yang ditawarkan

ap sama. Kemiringan positif menunjukkan bahwa

awarkan bervariasi dalam arah yang sama deng

an kurva penawaran yang menggambarkan hubun

dengan harga. Pergeseran kurva penawaran terj

g mempengaruhi jumlah yang ditawarkan suatu p

ti itu sendiri berubah, misalnya harga input,

diti lain, dan tujuan perusahaan (Lipsey, 1995).

Pergerakan kurva penawaran dari kiri bawah ke kanan atas dalam satu

kurva (misalkan S0) menunjukkan bahwa jika harga komoditi sendiri tinggi maka

penjual atau produsen akan menjual dalam jumlah yang lebih banyak. Sedangkan

kurva penawaran akan bergeser dari S0 ke S1 apabila faktor selain harga komoditi

sendiri seperti harga komoditi pesaing mengalami peningkatan. Jika harga

komoditi pesaing meningkat dan dengan asumsi bahwa petani akan menanam

komoditi yang lebih menguntungkan, maka petani akan mengurangi jumlah

penawaran komoditi sendiri dan meningkatkan jumlah penawaran terhadap

komoditi pesaing begitu juga sebaliknya.

Menurut Lipsey (1995), jumlah yang akan dijual oleh perusahaan disebut

kuantitas yang ditawarkan untuk komoditi itu. Kuantitas atau jumlah yang

ditawarkan merupakan arus, yaitu banyaknya per satuan waktu. Satu hipotesis

ekonomi yang mendasar adalah bahwa untuk kebanyakan komoditi, harga

komoditi dan kuantitas atau jumlah yang akan ditawarkan berhubungan secara

positif, dengan faktor yang lain tetap sama. Dengan kata lain, makin tinggi harga

suatu komoditi, makin besar jumlah komoditi yang akan ditawarkan, semakin

rendah harga, semakin kecil jumlah komoditi yang ditawarkan.

2.5.2. Respon Penawaran

Kelapa sawit termasuk golongan tanaman tahunan (perennial crop),

dengan karakteristik adanya tenggang waktu yang cukup panjang antara saat

tanam dengan pertama kali dipanen, yaitu sekitar 3-4 tahun. Oleh karena itu,

harus mempertimbangkan tenggang waktu antara saat tanam dan saat panen

pertama kali, termasuk penanaman dan penggantian tanaman (Labys, 1973).

Kendala yang dihadapi adalah tidak tersedianya data yang memadai, terutama

untuk penggantian tanaman. Karenanya, sering dilakukan pendekatan yang lebih

sederhana, namun cukup representatif.

Menurut Abedullah dan Ali (1998), respon produksi dari produsen sebuah

komoditi diasumsikan merupakan fungsi dari harga yang diharapkan dari

komoditi itu sendiri (P*t), harga yang diharapkan dari komoditi lain (P*jt), harga

input ( ), dan faktor tetap ( ), atau dapat dituliskan sebagai berikut :

Y*t = f (P*t, P*jt, Wt, Zt, *, *, *, *) (2.1)

Dengan :

Y*t = tingkat produksi yang diharapkan dari petani suatu komoditi

sebagai respon dari perubahan harga yang diharapkan pada

waktu ke t.

*

, *, *, * = parameter respon produksi dalam jangka panjang dari suatu

komoditi sebagai respon terhadap harga sendiri, harga `komoditi

lain, harga input, dan faktor tetap.

j = komoditi alternatif.

Jika mengasumsikan petani mempunyai motivasi untuk memaksimumkan

keuntungan, maka * akan positif dan * akan negatif. Sedangkan * akan positif

jika komoditi bersangkutan dengan komoditi j bersifat komplementer, dan

nol jika tidak berkaitan. Sementara * akan bernilai positif atau nol tergantung

peran dari input tetap tersebut terhadap produksi.

Jika kurva supply menggambarkan hubungan antara harga dan kuantitas

dengan asumsi cateris paribus atau menganggap semua faktor lain konstan, maka

respon penawaran menggambarkan respon output terhadap perubahan harga

dengan tidak menahan faktor lain konstan. Di dalam ilmu ekonomi respon

penawaran berarti variasi dari output pertanian dan luas areal dalam kaitannya

dengan perubahan harga (Ghatak dan Ingersent, 1984).

2.5.2.1. Perubahan Jumlah Produksi Menurut Perubahan Areal dan Produktivitas

Menurut Tomek dan Robinson (1972), hal-hal yang umumnya

menyebabkan perubahan dalam hal produksi adalah perubahan harga input

(faktor), perubahan tingkat profitabilitas komoditi alternatifnya, perubahan dalam

teknologi yang mempengaruhi baik produktivitas maupun biaya produksi atau

efisiensi, dan perubahan harga dari komoditi yang diproduksi secara bersamaan

(joint products). Pendugaan respon penawaran sederhana dapat didekati melalui

konsep bahwa jumlah produksi pertanian adalah hasil perkalian antara luas areal

tanam dengan produktivitasnya (Ghatak dan Ingersent, 1984). Secara matematis

dapat dituliskan sebagai berikut :

Dengan :

QRt = Produksi CPO pada tahun t

ARt = Luas areal CPO yang menghasilkan pada tahun t

YRt = Produktivitas CPO pada tahun t

Luas areal kelapa sawit dipengaruhi oleh luas areal yang ditanam, di mana

luas areal yang ditanam itu sendiri dipengaruhi oleh harga CPO yang terjadi saat

itu. Tanaman kelapa sawit mulai berproduksi pada tahun kelima hingga keenam

setelah tanam. Namun dengan diterapkannya teknologi maju budidaya kelapa

sawit, maka dapat dipersingkat menjadi tidak lebih dari empat tahun dan juga

dapat meningkatkan produktivitas tanaman (Darminta, 1995).

Jika dihubungkan secara langsung, maka luas areal tanam merupakan

fungsi dari harga CPO pada saat masa panen tersebut dan harga pada saat tanam.

Ini merupakan representasi dari jenis fungsi penyesuaian parsial Nerlove yang

melibatkan bedakala (lag) peubah harga yang cukup panjang (Hallam, 1990).

2.5.2.2. Respon Penawaran Melalui Respon Areal dan Respon Produktivitas

Konsep respon penawaran tercermin dalam elastisitas penawaran.

Elastisitas penawaran ini mengukur ketanggapan kuantitas yang ditawarkan

terhadap peubah-peubah yang mempengaruhinya dengan nilai antara nol sampai

tak terhingga.

Jika kurva penawarannya vertikal, maka jumlah yang ditawarkan tidak

akan berubah dengan adanya perubahan harga atau elastisitas penawarannya sama

elastisitas penawaran yang tingginya tak terhingga di mana penurunan harga

sedikit saja dapat menurunkan jumlah yang akan ditawarkan oleh produsen dari

jumlah yang tak terhingga besarnya menjadi nol (Lipsey, 1995). Di antara kedua

elastisitas penawaran yang ekstrim ini, terdapat berbagai variasi bentuk kurva

penawaran.

Pada umumnya produk pertanian memiliki elastisitas penawaran kurang

dari satu (cenderung inelastis). Hal ini disebabkan pada saat permintaan turun,

tanah, tenaga kerja, dan mesin yang ditujukan untuk pemakaian pertanian tidak

ditransfer dengan cepat ke pemakaian non pertanian. Hal yang sebaliknya terjadi

untuk kondisi yang berlawanan (Lipsey, 1995).

Berdasarkan uraian di atas, fungsi areal panen dapat dirumuskan (Ghatak

dan Ingersent, 1984) :

ARt = f(PRt, PSt, PFt, UPHt, ARt-1) (2.3)

Dengan :

PRt = Harga CPO ditingkat petani pada tahun t

PSt = Harga komoditi alternatif pada tahun t

PFt = Harga Pupuk pada tahun t

UPHt = Upah tenaga kerja pada tahun t

ARt-1 = Peubah beda kala dari ARt

Kemudian, respon penawaran dapat diturunkan dari persamaan (2.2)

terhadap perubahan harga (Ghatak dan Ingersent, 1984). Dengan

mendiferensiasikannya terhadap harga, maka diperoleh :

(2.4)

Dengan mengasumsikan tingkat pengembalian yang konstan (constant

return to scale) dan kemudian membagi kedua ruas dengan Q/P, maka kita

mendapatkan :

(2.5)

(2.6)

maka :

(2.7)

Dengan :

eQP = Elastisitas (respon) penawaran kelapa sawit terhadap harga CPO

eAP = Elastisitas (respon) areal tanam terhadap harga CPO

eYP = Elastisitas (respon) produktivitas terhadap harga CPO

Dengan demikian, elastisitas (respon) penawaran kelapa sawit terhadap

harga CPO (eQP) dapat diduga secara tidak langsung dengan melakukan

pendugaan elastisitas terlebih dahulu terhadap eAP dan eYP. NilaieAP dan eYP dapat

diduga melalui hasil estimasi terhadap variabel-variabel yang digunakan pada

2.5.2.3. Respon Beda Kala (lag) dalam Komoditi Pertanian

Salah satu karakteristik utama produk pertanian adalah adanya tenggang

waktu antara menanam dan memanen yang disebut dengan gestation period atau

beda kala (lag). Hasil yang diperoleh petani didasarkan pada perkiraan–perkiraan

periode mendatang dan pengalamannya di masa lalu. Apabila terjadi peningkatan

harga output suatu komoditas pertanian pada saat tertentu maka peningkatan itu

tidak akan segera diikuti oleh peningkatan areal dan produktivitas karena

keputusan alokasi sumber daya telah ditetapkan petani pada saat sebelumnya.

Respon petani terjadi setelah beda kala (lag) sebagai dampak perubahan harga

input, output, dan kebijakan pemerintah (Gujarati, 2004).

Peubah beda kala (lagged variable) sering dimasukkan ke dalam model

ekonometrik yang menduga respon pelaku ekonomi. Alasannya adalah respon dari

pelaku ekonomi untuk merespon terhadap perubahan-perubahan peubah yang

mempengaruhi mereka pada umumnya tidak dapat segera diwujudkan, karena

diperlukan suatu penyesuaian terlebih dahulu. Dengan demikian, peubah lag

dalam model merupakan salah satu cara untuk mempertimbangkan lamanya

waktu proses penyesuaian dari perilaku ekonomi dan proses dinamis dari proses

tersebut (Koutsoyiannis, 1977). Secara umum, model fungsi respon penawaran

hasil-hasil pertanian dipengaruhi oleh tingkat penawaran periode sebelumnya,

harga-harga input dan output periode sebelumnya serta faktor-faktor lain

2.5.2.4. Model Lag yang Didistribusikan

Dalam Ilmu Ekonomi, ketergantungan suatu variabel Y atas variabel X

jarang bersifat seketika (Firdaus, 2004). Sangat sering, Y beraksi terhadap X

dengan suatu selang waktu atau setelah beberapa periode waktu. Selang waktu itu

disebut lag. Ada tiga alasan utama terjadinya lag, yaitu :

1. Alasan Psikologis

Alasan ini disebabkan oleh kekuatan kebiasaan (kelembaman). Contohnya,

orang tidak mengubah kebiasaan konsumsi mereka dengan segera mengikuti

penurunan harga atau peningkatan pendapatan, mungkin karena proses

perubahan melibatkan suatu kehilangan kegunaan (disutility) yang cepat.

2. Alasan yang Bersifat Teknologi.

Jika harga modal dibandingkan dengan tenaga kerja relatif menurun yang

menyebabkan penggantian tenaga kerja secara ilmu ekonomi dimungkinkan.

Tentu saja penambahan modal tersebut memerlukan waktu (persiapan).

3. Alasan Kelembagaan

Misalkan kewajiban yang bersifat kontrak mungkin mencegah perusahaan

untuk beralih dari satu sumber tenaga kerja atau bahan mentah yang lain.

Untuk alasan-alasan tersebut di atas, lag menempati peranan pokok dalam

ilmu ekonomi. Hal ini tercermin dalam konsep jangka pendek dan jangka panjang

dalam ilmu ekonomi.

Model autoregressive adalah suatu model jika dalam model regresi

diantara variabel yang menjelaskan. Dengan asumsi dasar bahwa variabel yang

menjelaskan dalam model regresi bersifat stokastik.

Model persamaan linier dapat dituliskan sebagai berikut :

Yt = 1 + 2 Yt-1 + 3 Xt + Vt (2.8)

Atau,

Yt = 1 + (1 – ) Yt-1 + 3 Xt + Vt (2.9)

2.5.2.5. Model Nerlove

Model merupakan suatu penjelas dari fenomena aktual sebagai suatu

sistem atau proses. Salah satu model yang sering digunakan dalam menganalisis

masalah ekonomi adalah model ekonometrika. Model ekonometrika adalah suatu

model statistika yang menghubungkan peubah-peubah ekonomi dari suatu

fenomena yang mencakup unsur stokastik. Unsur Stokastik ini biasanya diabaikan

dalam model ekonomi lainnya yang pada umumnya mengasumsikan adanya

hubungan-hubungan secara deterministik (Koutsoyiannis, 1977).

Koutsoyiannis (1977) menyatakan bahwa kriteria suatu model yang

terandalkan harus memenuhi tiga tolok ukur, yaitu :

(1) Memenuhi kriteria teori ekonomi (theoritically meaningful),

(2) Secara statistik dapat dipertanggungjawabkan.

Kriteria statistik yang sering digunakan adalah derajat ketepatan (goodness

of fit) yang dikenal dengan koefisien determinasi (R2) serta nyata secara

(3) Kriteria ekonometrika yang menetapkan apakah suatu taksiran memiliki

sifat-sifat yang dibutuhkan seperti unbiasedness, consistency, sufficiency,

dan efficiency.

Dari semua model ekonometrik yang digunakan untuk mengestimasi

respon penawaran produk pertanian dan perkebunan, model Nerlove adalah salah

satu model yang paling sukses dan banyak digunakan serta terus diuji oleh banyak

studi untuk memperbaiki model ini (Braulke, 1982). Model Nerlove adalah model

dinamis yang menyatakan bahwa output adalah fungsi dari harga yang

diharapkan, penyesuaian areal, dan beberapa variabel eksogen lainnya.

Berdasarkan Gujarati (2004), sebuah model dikatakan dinamis jika nilai

berikutnya dari variabel dependen dipengaruhi oleh nilai pada periode

sebelumnya. Bentuk yang tereduksi (reduced form) dari model Nerlove akan

berbentuk model autoregressive karena model tersebut memasukkan nilai lag dari

variabel dependen diantara variabel-variabel penjelasnya.

Model Nerlove menghipotesiskan reaksi petani atas dasar harga yang

diinginkan dan penyesuaian parsial areal (produksi). Menurut Askari dan

Cumings (1977), pada periode ke-t (A*t) tergantung pada peubah-peubah bebas X

periode ke-t (Xt). Dalam hal ini, dimisalkan A*t adalah areal tanam kelapa sawit

yang diinginkan, dan dipengaruhi oleh tingkat harga komoditas atau harga CPO

pada periode ke-t (Pt) dan peubah bebas lainnya (Xt), maka persamaannya

menjadi :

Luas areal yang diharapkan tidak dapat diamati secara langsung, sehingga

untuk mengatasinya perlu didalilkan suatu hipotesis yang merupakan hipotesis

perilaku penyesuaian parsial. Pada umumnya, luas tanam aktual At belum tentu

sama besarnya dengan tingkat yang diinginkan A*t. Untuk melukiskan proses

penyesuaian antara luas tanam aktual dan luas tanam yang diinginkan, Nerlove

(1956) dalam Askari dan Cummings (1977) merumuskan hubungan matematis

sebagai berikut :

At – At-1 = d(A*t – At-1) (2.11)

Atau dapat ditulis :

At = dA*t + (1-d) At-1 (2.12)

Kemudian substitusikan persamaan (2.10) ke dalam persamaan (2.11)

At = d(a0 + a1 Pt + a2 Xt + ut) + (1-d) At-1

= da0 + da1 Pt + da2 Xt+ (1-d) At-1 + (dut) (2.13)

Sehingga reduced form-nya menjadi:

At = b0 + b1 Pt + b2 Xt+ b3 At-1 + et (2.14)

Dengan :

At – At-1 = Perubahan luas areal aktual yang terjadi

Pt = tingkat harga yang diharapkan pada waktu ke t

A*t – At-1 = Perubahan luas areal yang diinginkan

d = Koefisien penyesuaian (adjusment coefficient)

Koefisien d bernilai 0 d 1 merupakan pengukur kecepatan penyesuaian

areal aktual sebagai respon terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi areal

dalam areal, jika d = 1 maka perubahan areal yang diinginkan sama dengan

perubahan areal yang terjadi.

Persamaan (2.13) dan (2.14) merupakan persamaan dengan model

persamaan parsial Nerlove. Model tersebut menunjukan bahwa besarnya nilai

peubah pada suatu periode luas areal (At) sebagian dipengaruhi oleh harga

komoditas itu sendiri (Pt) dan sebagian dipengaruhi oleh cadangan hasil periode

sebelumnya. Karena luas areal dan produktivitas secara bersama-sama

menentukan produksi, maka model yang dipakai untuk menduga fungsi respon

produktivitas sama dengan model yang dipakai untuk menduga luas areal panen.

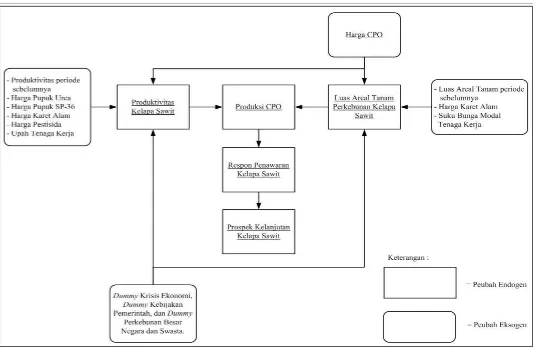

2.6. Kerangka Pemikiran Konseptual

Secara umum, untuk menduga respon penawaran petani kelapa sawit di

Indonesia dapat didekati dengan menggunakan pendekatan perubahan produksi.

Perubahan produksi kelapa sawit dapat diketahui dengan menggunakan

pendekatan bahwa produksi adalah hasil perkalian antara luas areal dan

produktivitas. Untuk mengetahui besarnya perubahan produksi kelapa sawit,

terlebih dahulu dilakukan identifikasi peubah-peubah eksogen dari luas areal dan

produktivitas kelapa sawit.

Namun, seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa baik komoditas

pertanian maupun perkebunan memiliki respon beda kala (lag). Untuk itu, dalam

masing-masing model baik model respon luas areal maupun model respon

Berdasarkan uraian di atas, analisis respon penawaran kelapa sawit

terhadap harga CPO akan dilakukan menggunakan model penyesuaian Nerlove.

Model Nerlove terdiri dari dua model yaitu model respon luas areal dan model

respon produktivitas.

Setelah kedua model terbentuk, maka dapat diketahui besarnya respon

areal dan produktivitas kelapa sawit terhadap harga CPO baik dalam jangka

pendek maupun jangka panjang. Dengan menjumlahkan besarnya respon luas

areal dan respon produktivitas kelapa sawit, maka dapat diketahui besarnya

respon penawaran kelapa sawit. Dengan demikian, perubahan produksi dari para

petani kelapa sawit dipengaruhi oleh perubahan dari luas areal dan perubahan

produktivitas yang pada akhirnya mempengaruhi penawaran kelapa sawit,

sedangkan luas areal dan produktivitas sendiri dipengaruhi oleh berbagai hal.

Dari hasil analisis ini, maka dapat diketahui prospek kelanjutan produksi

kelapa sawit. Penulis membuat alur pemikiran yang digambarkan dalam Gambar

5

1

2.7. PenelitianTerdahulu

2.7.1. Penelitian Mengenai CPO

Susila (1995) melakukan penelitian tentang model ekonomi minyak sawit

mentah dunia. Kesimpulan hasil penelitian bahwa respon jangka pendek produksi,

konsumsi, ekspor, dan impor terhadap perubahan harga CPO dan harga minyak

pesaing bersifat inelastis. Pada sisi lain respon harga CPO terhadap perubahan

produksi dalam jangka pendek bersifat elastis dengan koefisien 1,4. Hasil simulasi

dengan skenario baku menunjukan bahwa produksi, konsumsi, ekspor-impor CPO

dunia meningkat masing-masing dengan laju 6,08 persen, 5,0 persen, dan 4,12

persen pertahun untuk periode 1995-2000.

Penelitian tentang CPO dilakukan oleh Askadirimi (2007) yang

menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan minyak sawit (CPO)

Indonesia dengan metode Two-Stage Least Squares (2SLS). Hasil penelitian

Askadarimi menunjukan bahwa produksi minyak sawit (CPO) Indonesia

tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi luas areal kelapa sawit dan

produktivitas minyak sawit Indonesia. Persamaan luas areal kelapa sawit

Indonesia dipengaruhi secara nyata oleh harga riil CPO domestik, harga riil karet

domestik, dummy kebijakan perluasan areal kelapa sawit, dan luas areal kelapa

sawit Indonesia tahun sebelumnya. Pada persamaan produktivitas kelapa sawit

Indonesia menunjukkan bahwa harga riil ekspor CPO, dummy kebijakan perluasan

areal kelapa sawit, dan produktivitas CPO Indonesia tahun sebelumnya

berpengaruh nyata, sedangkan harga riil CPO domestik dan harga riil pupuk

pengamanan pasokan domestik mestinya hanya menjadi kebijakan jangka pendek,

sedangkan dalam jangka panjang kebijakan dari sisi produksi akan lebih efektif.

Penelitian tentang CPO juga dilakukan oleh Wardani (2008) yang

menganalisa dampak kebijakan perdagangan di sektor industri CPO terhadap

keseimbangan pasar minyak goreng dalam negeri dengan menggunakan metode

Two-Stage Least Squares (2SLS). Hasil penelitian Wardani menunjukkan bahwa

model keterkaitan ekspor CPO dan pengaruh pajak ekspor CPO terhadap

keseimbangan pasar minyak goreng sawit Indonesia menghasilkan lima

persamaan struktural dan tiga persamaan identitas. Penawaran ekspor CPO

Indonesia dipengaruhi secara nyata oleh harga riil ekspor CPO, nilai tukar riil,

pajak ekspor CPO, produksi CPO domestik, dan populasi Indonesia. Sedangkan

lag ekspor CPO Indonesia tidak berpengaruh secara nyata terhadap ekspor CPO

Indonesia. Berdasarkan hasil yang diperoleh, upaya yang dapat dilakukan oleh

pemerintah adalah perlu adanya suatu kebijakan alternatif selain pajak ekspor

sebagai komplemen untuk mengatasi kelemahan dari penerapan pajak ekspor.

2.7.2. Penelitian Mengenai Respon Penawaran

Alias dan Tang (2005) menganalisis hubungan jangka panjang antara

pasokan minyak kelapa sawit Malaysia dan variabel-variabel yang

mempengaruhinya menggunakan analisis kointegrasi multivarian Johansen.

Analisis supply response kelapa sawit Malaysia menggunakan data tahunan

(series) produsen kelapa sawit dari 1967 sampai 2002. Error Correction Model