KARAKTERISASI GALUR-GALUR DIHAPLOID HASIL KULTUR

ANTERA PERSILANGAN PADI GOGO DAN PADI SAWAH

GERLAND AKHMADI

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Karakterisasi Galur-Galur Dihaploid Hasil Kultur Antera Persilangan Padi Gogo dan Padi Sawah adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Agustus 2014

Gerland Akhmadi

NIM A24100197

ABSTRAK

GERLAND AKHMADI. Karakterisasi Galur-Galur Dihaploid Hasil Kultur Antera Persilangan Padi Gogo dan Padi Sawah. Dibimbing oleh BAMBANG S PURWOKO dan ISWARI S DEWI.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkarakterisasi galur-galur dihaploid padi hasil kultur antera dan mendapatkan galur dihaploid padi dengan karakter agronomi baik. Penelitian dilaksanakan di Rumah Kaca Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik (BB BIOGEN), Bogor dan dimulai dari bulan Januari 2014 - Juni 2014. Bahan tanaman yang digunakan adalah 65 galur padi dihaploid DH 1. Bahan lain yang digunakan adalah padi varietas Inpari 13 dan Ciherang sebagai pembanding. Galur-galur dalam penelitian ini mempunyai keragaman yang tinggi berdasarkan karakter yang diamati. Galur HR-2-27-11, HR-3-6-2-1, HR-6-5-1-1, dan HR-8-34-1-1 merupakan galur-galur unggul berdasarkan karakter tinggi tanaman (80-120 cm), umur panen (< 120 HSS), bobot 1000 butir (> 20 g), persentase gabah bernas (> 78 %), dan bobot gabah per rumpun (> 50 g).

Kata kunci: dihaploid, galur, padi gogo, padi sawah

ABSTRACT

GERLAND AKHMADI. Characterization of Dihaploid Rice Lines Obtained from Anther Culture from Crossing Beetwen Upland Rice and Lowland Rice. Supervised by BAMBANG S PURWOKO and ISWARI S DEWI.

The objective of this research was to characterize dihaploid rice lines obtained from anther culture and determine dihaploid rice line with good agronomical characters. This reseacrh was conducted at green house of Indonesian Center for Agricultural Biotechnology and Genetic Resources (BB BIOGEN) in January – June 2014. Plant materials used in this research were 65 DH 1. Other plant materials used in this research were Inpari 13 and Ciherang variety as checks. Lines in this research showed great variability on characters observed. HR-2-27-11, HR-3-6-2-1, HR-6-5-1-1, and HR-8-34-1-1 met the following criteria height of plant (80-120 cm), age of harvest (< 120 HSS), weight of 1000 grains (> 20 g), percentage of filled grain (> 78 %), and grain per hill (> 50 g).

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian

pada

Departemen Agronomi dan Hortikultura

GERLAND AKHMADI

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

2014

KARAKTERISASI GALUR-GALUR DIHAPLOID HASIL KULTUR

ANTERA PERSILANGAN PADI GOGO DAN PADI SAWAH

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Judul penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Januari 2014 ini ialah Karakterisasi Galur-Galur Dihaploid Hasil Kultur Antera Persilangan Padi Gogo dan Padi Sawah.

Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang membantu dalam pelaksanaan penelitian, yaitu:

1. Prof Dr Ir Bambang S Purwoko MSc dan Dr Ir Iswari S Dewi selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan dukungan selama penelitian dan penulisan skripsi.

2. Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik (BB BIOGEN) yang telah mengizinkan dan teknisi BB BIOGEN yang telah membantu selama proses penelitian.

3. Bapak Muhammad Iqbal dan Ibu Andi Sri Wana, orang tua penulis dan Afdalia Rahmeilisa, saudara penulis yang selalu mendo’akan dan memberikan dukungan serta kasih sayang.

4. Staf pengajar dan staf Komisi Pendidikan Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

5. Teman-teman yang sudah membantu dalam pengamatan.

Semoga hasil penelitian ini memberikan manfaat terhadap kemajuan pertanian Indonesia

Bogor, Agustus 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vi

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan Penelitian 2

Hipotesis 2

TINJAUAN PUSTAKA 2

Botani dan Fase Pertumbuhan Padi 2

Jenis Padi Berdasarkan Ekosistem 3

Kultur Antera 4

Karakterisasi Tanaman 4

METODE PENELITIAN 5

Lokasi dan Waktu Penelitian 5

Bahan Penelitian 5

Alat Penelitian 5

Prosedur Percobaan 5

Analisis Data 6

HASIL DAN PEMBAHASAN 7

Keragaan Karakter Galur Dihaploid 7

Tinggi Tanaman 8

Jumlah Anakan Produktif 10

Umur Berbunga, Umur Panen, dan Periode Pengisian Biji 11

Panjang Malai 11

Bobot 1000 Butir 14

Karakter Gabah 15

Produksi Gabah Per Rumpun 17

Rekapitulasi Galur-Galur Dihaploid dengan Karakter Unggul 19

SIMPULAN DAN SARAN 19

Simpulan 19

Saran 19

DAFTAR PUSTAKA 20

LAMPIRAN 23

DAFTAR TABEL

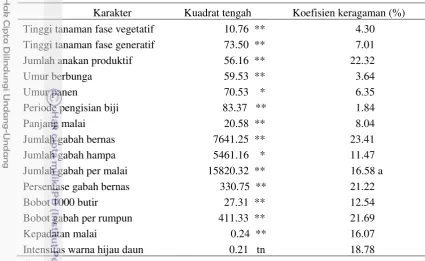

1 Hasil analisis ragam pengaruh genotipe terhadap karakter galur galur

dihaploid 8

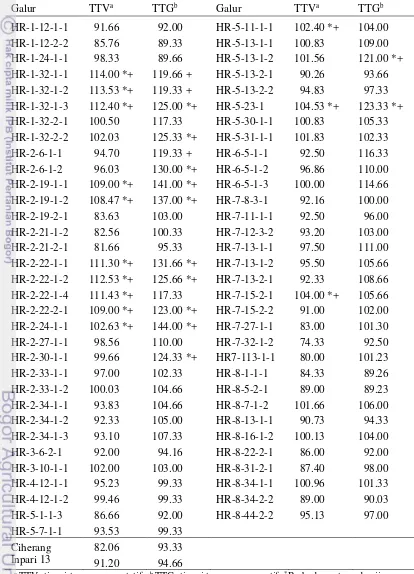

2 Rataan tinggi tanaman pada fase vegetatif dan generatif 9 3 Rataan jumlah anakan produktif galur dihaploid dan varietas

pembanding 10

4 Rataan umur berbunga dan umur panen galur dihaploid dengan

varietas pembanding 12

5 Pengelompokan rataan panjang malai galur dihaploid dan varietas

pembanding 13

6 Pengelompokan rataan bobot 1000 butir galur dihaploid dan varietas

pembanding 14

7 Karakter gabah galur dihaploid dan varietas pembanding 16 8 Pengelompokan rataan produksi gabah per rumpun galur dihaploid dan

varietas pembanding 18

9 Rekapitulasi galur-galur dihaploid unggul dan varietas pembanding 19

DAFTAR GAMBAR

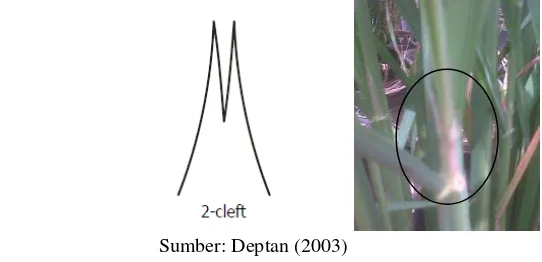

1 Ilustrasi bentuk lidah daun 2-cleft (kiri) dan lidah daun galur

HR-1-12-1-1 7

DAFTAR LAMPIRAN

1 Daftar galur-galur dihaploid yang digunakan dalam penelitian 23

2 Deskripsi varietas Inpari 13 24

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Padi (Oryza sativa L.) adalah tanaman pangan penting yang ada di Indonesia. Hal ini terlihat dari data konsumsi beras di Indonesia sebesar 137 kg/ha/tahun (Puslitbangtan 2007). Data konsumsi ini menjadi sangat penting mengingat jumlah penduduk di Indonesia sangat besar, yaitu 237.6 juta jiwa di tahun 2010 (BPS 2011a). Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi salah satunya dengan memproduksi padi. Padi sawah adalah jenis yang banyak dikembangkan untuk itu. Sekitar 95.09% produksi beras berasal dari padi sawah (Ditjen Tanaman Pangan 2011) dengan produktivitas rata-rata 4.98 ton/ha (BPS 2011b).

Berkembangnya sektor lain, seperti industri dan properti menyebabkan terjadinya konversi lahan sawah. Berdasarkan data luas tanam 2011 (Ditjen Tanaman Pangan 2011) terjadi penurunan sebesar 0.04% atau 88 9048 hektar dari tahun 2010 yang menyebabkan produksi padi sawah menurun sebesar 712 000 ton (BPS 2011b). Padahal kebutuhan beras di Indonesia meningkat tiap tahunnya yang ditandai dengan peningkatan jumlah penduduk sebesar 3.1 juta jiwa pada disebut padi gogo. Kementerian Pertanian menyatakan bahwa lahan kering yang potensial untuk menanam padi gogo di Indonesia sebesar 5.1 juta ha (Toha 2005). Potensi padi gogo untuk mencukupi kebutuhan beras di Indonesia sangat besar namun produktivitas padi gogo saat ini hanya sebesar 2.439 ton/ha (Balitbangtan 2008) sehingga perlu dikembangkan dengan perbaikan varietas-varietas padi gogo unggul melalui pemuliaan tanaman secara konvensional dan non konvensional.

2

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkarakterisasi galur-galur dihaploid padi hasil kultur antera dan mendapatkan galur dihaploid padi dengan karakter agronomi baik.

Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini ialah terdapat beberapa galur padi yang memiliki sifat-sifat unggul sehingga dapat digunakan untuk pengujian lebih lanjut.

TINJAUAN PUSTAKA

Botani dan Fase Pertumbuhan Padi

Padi adalah tanaman yang termasuk dalam famili Graminae atau rumput-rumputan. Saat ini terdapat 2 spesies tanaman padi yang dibudidayakan yaitu

Oryza glaberrima pada daerah-daerah di Afrika dan Oryza sativa yang umum ditanam. Oryza sativa sendiri terbagi ke dalam 3 sub spesies berdasarkan morfologinya, yaitu japonica, indica, dan javanica. Padi japonica memiliki ciri-ciri hidup pada daerah-daerah beriklim sedang dan postur tinggi namun mudah rebah. Padi indica memiliki ciri-ciri hidup pada daerah-daerah beriklim tropis dan memiliki postur pendek. Padi javanica memiliki ciri-ciri gabungan antara

japonica dan indica (Katayama 1993; Rutger 2001).

Syarat tumbuh umum untuk padi yang ditanam di lahan tergenang (sawah, rawa, pasang surut) adalah curah hujan lebih dari 1 600 mm/tahun, sedangkan pada padi lahan kering (padi gogo) memerlukan minimal 4 bulan basah berurutan. Suhu optimum untuk penanaman padi berkisar antara 24-29°C. pH optimum untuk penanaman padi berkisar antara 5.5-7.5 (Pujiharti et al. 2008).

Fase pertumbuhan padi secara umum terbagi atas 3, yaitu fase vegetatif, fase reproduktif, dan fase pematangan (Makarim dan Suhartatik 2009). Fase vegetatif adalah fase pertumbuhan awal hingga pembentukan malai. Fase ini dimulai dengan munculnya organ-organ vegetatif seperti pertumbuhan jumlah anakan, pertambahan bobot, tinggi tanaman,dan pertambahan luas daun. Secara umum, fase ini berada dalam periode 45 hari pertama atau bahkan lebih. Fase ini adalah fase yang membedakan umur pada varietas-varietas padi.

3 ditanam pada lahan lahan di rawa lebak ataupun rawa pasang surut (Balitbangtan 2007; Balitbangtan 2008; Suastika et al.1997).

Padi sawah terdiri dari dari 2 jenis yaitu padi sawah irigasi dan padi sawah tadah hujan. Varietas padi ini memiliki sifat yang hampir sama dengan padi gogo namun berbeda dalam hal jumlah anakan produktif (lebih banyak), umur tanaman (genjah), dan hasil produksi (lebih tinggi) (Bappenas 2000; Bobihoe 2007). Hal ini menyebabkan varietas padi sawah memiliki keunggulan yang lebih dibanding varietas padi gogo. Pengembangan varietas padi gogo diharapkan memiliki sifat-sifat unggul yang dimiliki oleh varietas padi sawah pada umumnya. Varietas unggul padi yang telah dilepas saat ini sebanyak 200 varietas. Terdapat 3 varietas padi sawah yang umum digunakan petani di Indonesia yaitu varietas Ciherang, IR 64, dan Ciegeulis (Ishak dan Sugandi 2012; Suprihatno et al. 2009).

Pengembangan padi gogo di Indonesia memiliki potensi yang cukup baik. Terdapat 5.1 juta hektar lahan kering yang dapat digunakan untuk menanam padi gogo (Toha 2005). Terdapat pula lahan rawa lebak dan lahan pasang surut yang dapat ditanami padi gogo saat musim kemarau. Keuntungan lain dari padi gogo adalah dapat digunakan sebagai tanaman sela dalam perkebunan dengan hasil yang lebih tinggi bila dibandingkan penanaman secara monokultur. Produktivitas padi gogo saat ini sekitar 2.5 ton/ha (Balitbangtan 2008), sedangkan produktivitas yang dihasilkan untuk penanaman padi gogo toleran naungan dengan karet dapat mencapai antara 3.2-3.6 ton/ha dan pada penanaman dengan jati dapat mencapai 4.5-5.3 ton/ha (Yusuf 2008; Zarwasi et al. 2009).

Potensi ini harus didukung dengan perbaikan varietas padi gogo. Penelitian Wahyuni (2008) menunjukkan benih padi gogo dari sumber tahun panen dan media penyimpanan yang berbeda tidak mempengaruhi produktivitas padi gogo. Produktivitas bergantung dari varietas yang ditanam sehingga perbaikan varietas sangat penting untuk meningkatkan produktivitas. Varietas-varietas padi gogo baru ini diharapkan memiliki kriteria potensi hasil yang sama dengan padi sawah serta stabil, tinggi tanaman sekitar 1 m, fase vegetatif cepat, anakan sedang, batang keras dan kaku, perakaran dalam, daun agak terkulai, malai panjang dan lebat, tahan hama dan penyakit, toleran kekeringan, toleran pH rendah, dan berumur genjah (Harahap dan Silitonga 1993).

4

Kultur Antera

Kultur antera merupakan salah satu teknik kultur jaringan untuk membantu mempercepat proses mendapatkan galur homozigos (Dewi dan Purwoko 2011; Somantri dan Ambarwati 2001). Untuk mendapatkan tanaman galur homozigos melalui kegiatan pemuliaan konvensional biasa akan memakan waktu hingga 10 tahun atau 10-12 generasi (Dewi dan Dwimahyani 2001; Zulkarnain 2002).

Tahapan pertama dari kultur antera adalah persiapan eksplan di rumah kaca. Malai yang dijadikan eksplan sudah disungkup mulai munculnya malai. Setelah eksplan disungkup kemudian diinkubasi atau masuk ke tahap selanjutnya yaitu sterilisasi eksplan. Eksplan disterilkan dengan menggunakan 10-20% pemutih yang mengandung 5.24% NaOCl selama 20 menit. Tahapan selanjutnya adalah penanaman eksplan ke dalam media. Setelah eksplan ditanam selama 3-8 minggu dilanjutkan dengan meregenerasi tanaman dari kalus. Tahapan terakhir dari kultur antera adalah aklimatisasi yaitu menanam planlet hasil kultur antera kedalam lingkungan yang dikondisikan (Dewi dan Purwoko 2011). Penelitian kultur antera padi menghasilkan tanaman dihaploid dengan karakter agronomi baik, seperti penelitian Dewi (2003) yang menghasilkan 211 galur padi dihaploid.

Karakterisasi Tanaman

Karakterisasi tanaman adalah proses mempelajari karakter-karakter unggul yang dimiliki tanaman (Deptan 2003). Tanaman yang dikarakterisasi adalah tanaman hasil pemuliaan, baik secara konvensional maupun bioteknologi. Tujuan karakterisasi adalah melihat sifat-sifat unggul yang dimiliki tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan pemuliaan selanjutnya, atau merupakan evaluasi dari tanaman hasil kegiatan pemuliaan. Karakter yang dipelajari dapat berupa karakter agronomi, karakter morfologi, kualitas biji, kerusakan tanaman akibat hama dan penyakit, dan kerusakan akibat cekaman lingkungan (Deptan 2003).

5

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Rumah Kaca Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik (BB BIOGEN), Cimanggu-Bogor dan dimulai dari bulan Januari - Juni 2014.

Bahan Penelitian

Bahan tanaman yang digunakan adalah 65 galur padi dihaploid DH 1 dari kultur antera tanaman F1 (1) HR-1: IR83821-99-2-2-2/I5-10-1-1, (2) HR-2: IR85640-114-2-1-3/I5-10-1-1, (3) HR-3: IR83821-99-2-2-2/O18-b-1, (4) HR-4: IR85640-114-2-1-3/O18-b-1, (5) HR-5: Bio-R81/ I5-10-1-1, (6) HR-6: Bio-R82-2/I5-10-1-1, (7) HR-7: Bio-R81/O18b-1, (8) HR-8: Bio-R82-2/ O18b-1. Galur yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Lampiran 1. Bahan tanaman lain yang digunakan adalah padi varietas Ciherang dan Inpari 13 sebagai pembanding (Lampiran 2 dan 3). Selain bahan tanam, input produksi yang digunakan yaitu pupuk NPK 20:20:20 dengan dosis 6 g/pot dan pupuk Urea dengan dosis 1.5 g/pot.

Alat Penelitian

Peralatan yang digunakan adalah seperangkat alat budidaya tanaman, alat tulis, dan penilaian skor pengamatan karakter tanaman dalam buku panduan Sistem Karakterisasi dan Evaluasi Tanaman Padi yang dibuat oleh Deptan (2003).

Prosedur Percobaan

Benih disemai pada bak persemaian yang ditempatkan di rumah kaca dengan media berupa tanah dalam keadaan disawahkan. Setiap galur dan varietas pembanding disemai sebanyak 25 benih. Penyiraman dilakukan minimal sekali dalam sehari. Bibit dipindahtanam (transplanting) ke pot saat 17 hari setelah semai (HSS). Penanaman dilakukan di dalam rumah kaca menggunakan pot. Pot yang akan ditanami sebelumnya diisi dengan media berupa tanah dan dalam kondisi disawahkan (tergenang). Setiap pot berisi 1 bibit padi gogo dengan galur yang sama. Tanaman dipupuk NPK 20:20:20 dengan dosis 6 g/pot.

Pemeliharaan

6 Panen

Panen dilakukan apabila 80% malai pada setiap pot telah menguning. Pemanenan dilakukan dengan memotong bagian bawah batang padi. Perontokan malai dilakukan dengan cara diirig.

Pengamatan

Pengamatan dilakukan terhadap:

1. Tinggi tanaman dilakukan pada tanaman berumur 45 HST (fase vegetatif) diukur dari permukaan tanah hingga ujung daun tertinggi dan pada saat menjelang panen (fase generatif) diukur dari permukaan tanah hingga ujung malai.

2. Jumlah anakan tanaman padi pada saat tanaman berumur 45 HST. 3. Jumlah anakan yang produktif dilakukan pada saat tanaman berbunga. 4. Pengamatan umur berbunga tanaman pada saat 50% bunga pada tanaman

muncul.

5. Pengamatan umur panen tanaman pada saat 80% tanaman siap panen. 6. Periode pengisian biji tanaman dengan menghitung selisih antara umur

panen dan umur berbunga tanaman.

7. Jumlah gabah per malai, diambil 5 malai tiap pot tanaman.

8. Jumlah gabah bernas dan gabah hampa, diambil 5 malai tiap pot tanaman. 9. Persentase gabah bernas (%) dihitung dengan membandingkan antara

jumlah gabah bernas per malai dengan jumlah gabah total per malai dikalikan 100.

10. Panjang malai diukur dari leher malai hingga ujung malai.

11. Kerapatan malai tanaman dengan membandingkan antara panjang malai dengan produksi gabah per rumpun dikalikan 100.

12. Menghitung bobot 1000 butir gabah yang sudah masak pada tanaman. 13. Produksi gabah per rumpun diamati pada saat pemanenan dengan

menimbang semua hasil panen untuk setiap pot. Disamping itu juga diamati peubah sebagai berikut:

1. Pengamatan intensitas warna hijau pada daun saat penanaman dan 9 MST. 2. Pengamatan bentuk lidah daun pada saat tanaman berumur 9 MST.

Analisis Data

Rancangan percobaan yang digunakan pada penelitian ini yaitu Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan perlakuan berupa 65 galur dihaploid dan 2 varietas pembanding yang masing-masing diulang sebanyak 3 ulangan sehingga terdapat 201 satuan percobaan.

7 Yi = µ + αi + εi, dimana:

Yi = nilai pengamatan galur ke-i µ = nilai rataan umum

αi = pengaruh galur ke-i

εi = pengaruh galat percobaan dari galur ke-i

Data antar galur dan varietas yang diperoleh dianalisis dengan analisis ragam (uji F). Jika terdapat perbedaan, maka dilanjutkan dengan uji lanjut t-Dunnet untuk membandingkan antara kontrol berupa varietas pembanding dengan galur dihaploid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keragaan Karakter Galur Dihaploid

Keragaan karakter 65 galur dihaploid dan 2 varietas pembanding diuji menggunakan sidik ragam. Karakter yang diuji sebanyak 15 karakter. Hasil dari pengujian sidik ragam (Tabel 1) menunjukkan bahwa genotipe berpengaruh sangat nyata terhadap karakter tinggi tanaman fase vegetatif, tinggi tanaman fase generatif, jumlah anakan produktif, panjang malai, jumlah gabah bernas, jumlah gabah per malai, bobot gabah per rumpun, persentase gabah bernas, kerapatan malai, bobot 1000 butir, umur berbunga, dan periode pengisian biji tanaman dan nyata terhadap karakter jumlah gabah hampa dan umur panen.

Lidah daun adalah bagian dari daun yang terletak antara perbatasan helai dan pelepah daun. Lidah daun ini berfungsi sebagai pencegah masuknya air hujan di antara batang dan pelepah daun. Lidah daun dapat dijadikan sebagai pembeda karena memiliki jenis yang berbeda antara tiap jenis padi (Hasanah 2007). Lidah daun memiliki bentuk yang sama untuk semua galur dihaploid dan varietas pembanding yang ditanam, yaitu berbentuk 2-cleft (Gambar 1).

Warna hijau daun memiliki nilai analisis sidik ragam yang tidak nyata. Hal ini disebabkan oleh warna hijau daun pada galur-galur dihaploid dan varietas pembanding hanya berkisar antara 2 (hijau) dan 3 (hijau tua).

Sumber: Deptan (2003)

8

Tabel 1 Hasil analisis ragam pengaruh genotipe terhadap karakter galur-galur dihaploid

**berpengaruh sangat nyata pada taraf 1%; *berpengaruh nyata pada taraf 5%; tntidak berpengaruh

nyata pada taraf 5%; adata menggunakan hasil transformasi x+0.5

Tinggi Tanaman

Tinggi tanaman adalah salah satu karakter yang penting pada pembentukan varietas padi. Pertambahan tinggi tanaman dari fase vegetatif ke fase generatif diakibatkan oleh pertambahan ruas yang terjadi pada tanaman (Makarim dan Suhartatik 2009). Hal ini terlihat pada pertambahan tinggi tanaman pada galur-galur dihaploid dan varietas pembanding (Tabel 2). Tinggi tanaman untuk pembentukan varietas padi diharapkan memiliki tinggi yang sama dengan varietas padi sawah yang digunakan oleh masyarakat luas. Tanaman padi yang terlalu tinggi berpotensi untuk rebah dan tidak efisien dalam pemanenan. Tinggi tanaman varietas padi sawah secara umum berkisar 80-120 cm (Norsalis 2011).

Hasil analisis (Tabel 2) menunjukkan bahwa terdapat 13 galur dari 65 galur dihaploid memiliki tinggi tanaman yang lebih tinggi dibandingkan varietas Ciherang dan Inpari 13. Tinggi tanaman vegetatif yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan varietas pembanding ini sejalan dengan penelitian Suhendrata (2010) yang menguji galur harapan padi umur sangat genjah. Hasil menunjukkan tinggi tanaman galur yang diuji lebih tinggi dari varietas pembanding Inpari 1.

9 pengelompokan tinggi tanaman padi, 4 galur temasuk tanaman pendek, 54 galur tergolong tanaman sedang, dan 7 galur termasuk tanaman tinggi. Galur yang termasuk tinggi tanaman sedang merupakan tanaman yang diinginkan untuk padi agar tanaman tidak mudah rebah dan mirip dengan varietas padi yang telah dilepas di Indonesia sehingga dapat diterima oleh masyarakat.

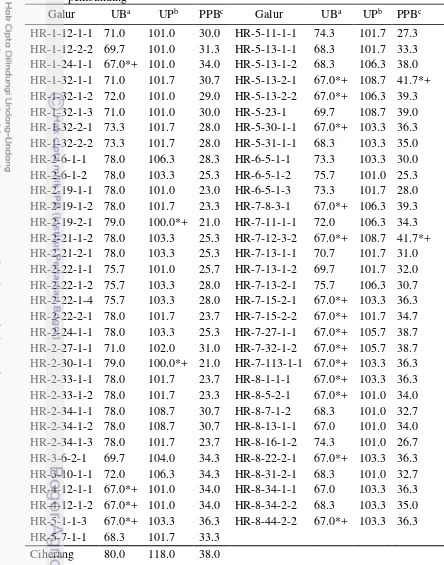

Tabel 2 Rataan tinggi tanaman pada fase vegetatif dan generatif

Galur TTVa TTGb Galur TTVa TTGb

a TTV: tinggi tanaman vegetatif; b TTG: tinggi tanaman generatif; *Berbeda nyata pada uji

t-Dunnet 5% dengan varietas pembanding Ciherang; +Berbeda nyata pada uji t-Dunnet 5%

10

Jumlah Anakan Produktif

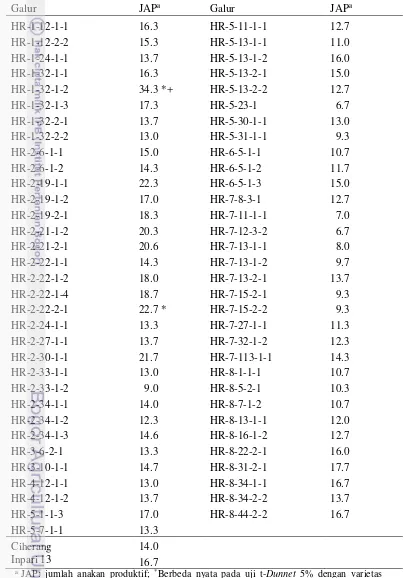

Jumlah anakan produktif adalah salah satu komponen hasil padi (Chandrasari et al. 2012). Data jumlah anakan produktif disajikan pada Tabel 3. Tabel 3 Rataan jumlah anakan produktif galur dihaploid dan varietas pembanding

Galur JAPa Galur JAPa

pembanding Ciherang; +Berbeda nyata pada uji t-Dunnet 5% dengan varietas pembanding

11

Beberapa galur-galur dihaploid hasil pengamatan di rumah kaca (Tabel 3) memiliki pertumbuhan anakan yang banyak dan hampir seluruh jumlah anakan tersebut menghasilkan malai. Galur HR-1-32-1-2 dan HR-2-22-2-1 memiliki jumlah anakan produktif yang lebih banyak dibandingkan varietas Ciherang. Galur HR-2-22-2-1 memiliki jumlah anakan produktif yang lebih banyak dari varietas pembanding Inpari 13.

Umur Berbunga, Umur Panen, dan Periode Pengisian Biji

Tabel 4 menunjukkan terdapat 18 galur dihaploid yang memiliki umur berbunga lebih pendek dibanding varietas pembanding Ciherang dan Inpari 13. Rata-rata umur berbunga padi galur dihaploid 67-79 hari setelah semai (HSS) dan rata-rata umur panen antara 101-108 HSS.

Umur panen untuk galur HR-2-19-2-1 dan HR-2-30-1-1 memiliki umur panen yang lebih cepat dibanding varietas Ciherang dan Inpari 13. Umur panen dapat dikelompokkan ke dalam sangat genjah (P < 110 HSS), genjah (110 < P < 115 HSS), sedang (115 < P < 125 HSS), dan dalam (P > 125 HSS) berdasarkan pengelompokan dalam penelitian Dewi et al. (2009). Berdasarkan pengelompokan umur panen maka semua galur termasuk ke dalam umur sangat genjah.

Periode pengisian biji mempengaruhi umur panen dari tanaman (Susanto

et al. 2003). Hal ini terlihat pada galur HR-2-19-2-1 dan galur HR-2-30-1-1 yang memiliki umur panen yang lebih cepat namun umur berbunga dari kedua galur tersebut lebih lama dari kedua varietas pembanding. Kedua galur tersebut memiliki periode pengisian biji yang lebih cepat (21 hari) dari varietas pembanding Ciherang (38 hari) dan Inpari 13 (35 hari).

Panjang Malai

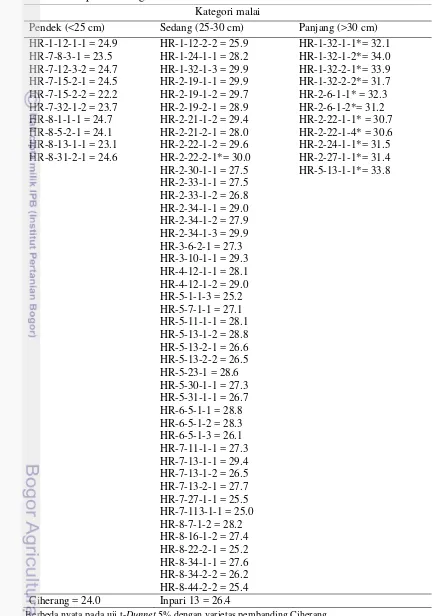

Panjang malai dapat dikelompokkan ke dalam malai pendek (< 25cm), malai sedang (25-30 cm), dan malai panjang (> 30 cm) berdasarkan metode penelitian Sajak et al. (2013). Data panjang malai galur dihaploid disajikan pada Tabel 5.

12

Tabel 4 Rataan umur berbunga dan umur panen galur dihaploid dengan varietas pembanding Dunnet 5% dengan varietas pembanding Ciherang; +Berbeda nyata pada uji t-Dunnet 5% dengan

13 Tabel 5 Pengelompokan rataan panjang malai galur dihaploid dan varietas

pembanding

Kategori malai

Pendek (<25 cm) Sedang (25-30 cm) Panjang (>30 cm)

HR-1-12-1-1 = 24.9 HR-1-12-2-2 = 25.9 HR-1-32-1-1*= 32.1

HR-8-31-2-1 = 24.6 HR-2-22-2-1*= 30.0 HR-2-27-1-1*= 31.4

HR-2-30-1-1 = 27.5 HR-5-13-1-1*= 33.8

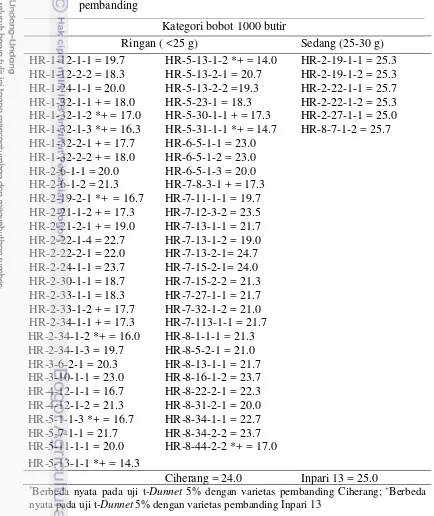

14

15 Terdapat 6 galur dihaploid yang termasuk bobot sedang dan 59 galur yang termasuk bobot ringan. Bobot 1000 butir untuk galur dihaploid 1-32-1-1, HR-1-32-1-2, HR-1-32-1-3, HR-1-32-2-1, HR-1-32-2-2, HR-2-19-2-1, HR-2-21-1-2, HR-2-21-2-1, HR-2-33-1-2, HR-2-34-1-1, HR-2-34-1-2, HR-5-1-1-3, HR-5-13-1-1, HR-5-13-1-2, HR-5-30-1-HR-5-13-1-1, HR-5-31-1-HR-5-13-1-1, HR-7-8-3-HR-5-13-1-1, dan HR-8-44-2-2 memiliki bobot 1000 butir yang lebih kecil dari varietas pembanding Inpari 13. Galur 1-32-1-2, 1-32-1-3, 2-19-2-1, 2-34-1-2, 5-1-1-3, HR-5-13-1-1, HR-5-13-1-2, HR-5-31-1-1, dan HR-8-44-2-2 memiliki nilai yang tidak lebih baik dari varietas Ciherang. Galur dengan bobot 1000 butir terberat dimiliki oleh galur HR-2-22-1-1 dan HR-8-7-1-2 (25.7 g). Galur 32-1-1 dan HR-1-32-1-2 memiliki jumlah gabah per malai yang lebih banyak dari varietas pembanding (Tabel 7) namun memiliki bobot 1000 butir yang lebih ringan dibandingkan varietas pembanding. Ini menunjukkan bahwa galur tersebut memiliki bulir gabah yang lebih ringan dan kecil bila dibandingkan varietas

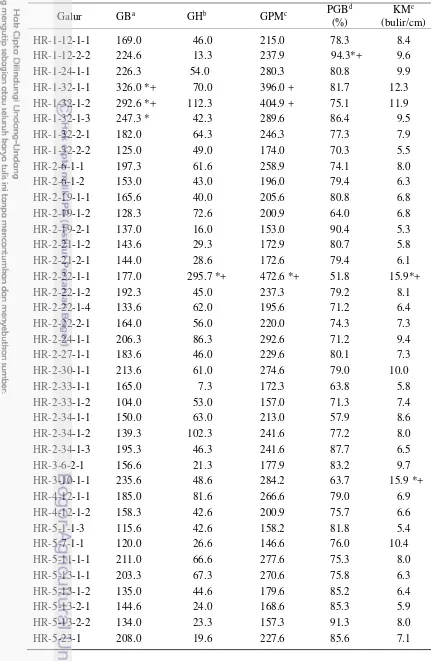

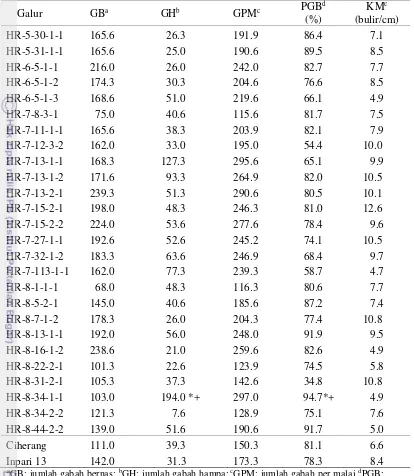

Data jumlah gabah bernas dan jumlah gabah hampa disajikan pada Tabel 7. Galur HR-1-32-1-1 memiliki jumlah gabah bernas yang lebih banyak bila dibandingkan dengan kedua varietas pembanding. Galur dihaploid HR-2-22-1-1 dan HR-8-34-1-1 memiliki jumlah gabah hampa yang lebih banyak dibanding varietas Ciherang dan Inpari 13. Rata-rata jumlah gabah bernas galur dihaploid pada penelitian ini berkisar antara 68-326 sedangkan jumlah gabah bernas varietas Ciherang dan Inpari 13 berkisar antara 111-142. Hal ini sejalan dengan penelitian Sutaryo (2012) yang menghasilkan data jumlah gabah bernas galur hibrida yang diuji memiliki hasil yang lebih baik dibanding varietas Inpari 14.

Data jumlah gabah per malai disajikan pada Tabel 7. Galur HR-1-32-1-1, HR-1-32-1-2, dan HR-2-22-1-1 mempunyai jumlah gabah per malai lebih banyak dibanding kedua varietas pembanding. Galur HR-2-22-1-1 mempunyai jumlah gabah per malai terbanyak (473 butir). Terdapat 24 galur dihaploid yang memiliki jumlah gabah per malai 100-200 butir, 38 galur memiliki 200-300 butir, 1 galur memiliki 300-400 butir, dan 2 galur memiliki 400-500 butir.

Tanaman padi yang diinginkan yaitu memiliki jumlah gabah bernas yang tinggi dan gabah hampa yang sedikit (Hasanah 2007). Persentase gabah bernas dapat menunjukkan tanaman yang memiliki karakter tersebut. Pada galur dihaploid yang dicobakan, galur HR-1-12-2-2 dan galur HR-8-34-1-1 memiliki persentase gabah bernas yang lebih tinggi (94.3 %) secara statistik dibandingkan varietas Ciherang (81.1 %) dan Inpari 13 (78.3 %). Selain itu terdapat 27 galur lain yang memiliki nilai persentase gabah bernas cukup tinggi yaitu diatas 80%.

16

Tabel 7 Rataan karakter gabah galur dihaploid dan varietas pembanding

17 Tabel 7 Rataan karakter gabah galur dihaploid dan varietas pembanding (lanjutan)

Galur GBa GHb GPMc PGBd

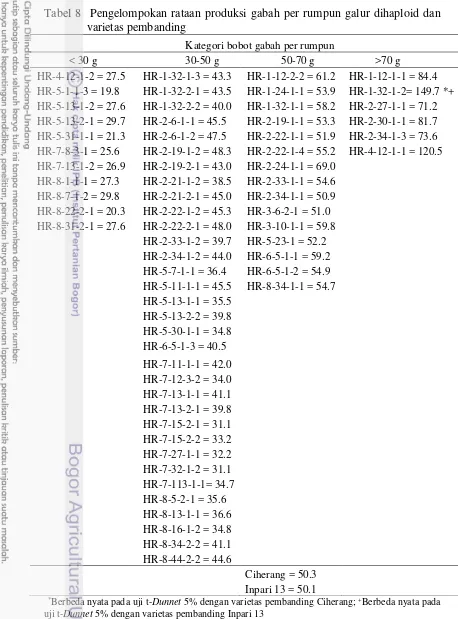

Data produksi gabah per rumpun disajikan pada Tabel 8. Pada Tabel 8 galur HR-1-32-1-2 memiliki produksi gabah per rumpun lebih baik dari varietas pembanding Ciherang dan Inpari 13. Terdapat 11 galur dihaploid yang memiliki bobot gabah per rumpun kurang dari 30 g, 33 galur yang memiliki bobot gabah per rumpun 30-50 g, 15 galur yang memiliki bobot gabah per rumpun antara 50-70 g, dan 6 galur yang memiliki bobot gabah per rumpun lebih dari 50-70 g. Galur

aGB: jumlah gabah bernas; bGH: jumlah gabah hampa; cGPM: jumlah gabah per malai dPGB:

persentase gabah bernas; eKM: kepadatan malai; *Berbeda nyata pada uji t-Dunnet 5%

dengan varietas pembanding Ciherang; +Berbeda nyata pada uji t-Dunnet 5% dengan varietas

18

yang memiliki bobot gabah per rumpun lebih dari 70 g adalah 1-12-1-1, HR-1-32-1-2, HR-2-27-1-1, HR-2-30-1-1, HR-2-34-1-3, dan HR-4-12-1-1.

Tabel 8 Pengelompokan rataan produksi gabah per rumpun galur dihaploid dan

*Berbeda nyata pada uji t-Dunnet 5% dengan varietas pembanding Ciherang; +Berbeda nyata pada

19 Tabel 9 Rekapitulasi galur-galur dihaploid unggul dan varietas pembanding

Galur TTG

aTTG: tinggi tanaman generatif; bUP: umur panen; cBB: bobot 1000 butir dPGB: persentase gabah

bernas; eBGR: bobot gabah per rumpun

Rekapitulasi Galur-Galur Dihaploid dengan Karakter Unggul

Galur-galur dihaploid yang dicobakan memiliki nilai yang beragam untuk karakter-karakter yang diamati. Galur-galur tersebut dapat dimasukkan ke dalam kelompok galur-galur dengan karakter-karakter utama yang diinginkan untuk tanaman padi seperti tinggi tanaman generatif, umur panen, persentase gabah bernas, dan bobot gabah per rumpun. Karakter-karakter utama yang dinginkan untuk galur-galur yang dicobakan yaitu berpotensi sama dengan varietas pembanding dengan kriteria antara lain: tinggi tanaman generatif antara 80-120 cm, umur panen < 120 HSS, bobot 1000 butir > 20 g, presentase gabah bernas > 78%, dan bobot gabah per rumpun > 50 g. Galur-galur dihaploid yang sesuai dengan kriteria karakter-karakter utama adalah HR-2-27-1-1, HR-3-6-2-1, HR-6-5-1-1, dan HR-8-34-1-1 (Tabel 9).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Galur-galur dihaploid yang dicobakan memiliki keragaman yang tinggi berdasarkan karakter yang diamati. Galur HR-2-27-11, HR-3-6-2-1, HR-6-5-1-1, dan HR-8-34-1-1 merupakan galur-galur unggul berdasarkan karakter tinggi tanaman (80-120 cm), umur panen (< 120 HSS), bobot 1000 butir (> 20 g), persentase gabah bernas (> 78 %), dan bobot gabah per rumpun (> 50 g).

Saran

20

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah B. Dewi IS. Sularjo. Safitri H. Lestari AP. 2008. Perakitan padi tipe baru melalui seleksi berulang dan kultur anter. Penelitian Pertanian Tanaman Pangan. 27(1):1-8.

[Balitbangtan] Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2007. Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi Lahan Rawa Lebak. Jakarta (ID): Balitbangtan. 49 hlm.

[Balitbangtan] Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2008. Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi Gogo. Jakarta (ID): Balitbangtan. 28 hlm.

[Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2000. Sistem Informasi Manajemen Pembangunan di Perdesaan. Proyek PEMD. Prihatman K. editor. Bappenas.

Bobihoe J. 2007. Inovasi Teknologi untuk Meningkatkan Produktivitas Tanaman Padi. Jambi (ID): Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi.

[BPS] Badan Pusat Statistik (ID). 2011a. Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Provinsi [internet]. [diunduh 2013 Feb 5]. Tersedia pada: http://bps.go.id/menutab.php?tabel=1&kat=1&id_subyek=12.

[BPS] Badan Pusat Statistik (ID). 2011b. Tabel Luas Panen-Produktivitas-Produksi Tanaman Padi Seluruh Provinsi [internet]. [diunduh 2013 Okt 24]. Tersedia pada: http://www.bps.go.id/tnmn_pgn.php.

[Deptan] Departemen Pertanian. 2003. Panduan Sistem Karakterisasi dan Evaluasi Tanaman Padi. Bogor (ID): Komisi Nasional Plasma Nutfah. 58 hlm.

Dewi AK, Dwimahyani I. 2001. Pembentukan kalus dan spot hijau dari kultur antera galur mutan cabai keriting (Capsicum annum L.). Di dalam: Risalah Pertemuan Ilmiah Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Isotop dan Radiasi. hlm 221-224.

Dewi IS, Purwoko BS. 2001. Kultur antera untuk mendukung program pemuliaan tanaman padi. Bul Agron. 29(2):59-63.

Dewi IS. 2003. Peranan fisiologis poliamin dalam regenerasi tanaman pada kultur antera padi (Oryza sativa L.) [disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. 123 hlm.

Dewi IS, Trilaksana AC, Trikoesoemaningtyas, Purwoko BS. 2009. Karakterisasi galur haploid ganda hasil kultur antera padi. Buletin Plasma Nutfah. 15(1):1-12.

Dewi IS, Purwoko BS. 2011. Kultur in vitro untuk produksi tanaman haploid androgenik. Di dalam: Wattimena GA. Matjik NA. Wiendi NMA. Purwito A. Efendi D. Purwoko BS. Khumaida N. Bioteknologi dalam Pemuliaan Tanaman. Bogor (ID): IPB Pr. Hlm 107-143.

[Ditjen Tanaman Pangan] Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (ID). 2011. Luas Tanam Komoditas Padi [internet]. [diunduh 2013 Feb 5]. Tersedia pada: http://tanamanpangan.deptan.go.id /index.php/statistik/ komoditas.

21 Harahap Z, Silitonga TS. 1993. Perbaikan varietas padi. Di dalam: Ismunadji M. Partohardjono S. Syam M. Widjono A. editor. Padi. Buku ke-2. Bogor (ID): Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. hlm 335-361.

Irawan B, Purbayanti K. 2008. Karakterisasi dan kekerabatan kultivar padi lokal di Desa Rancakalong. Kecamatan Rancakalong. Kabupaten Sumedang. Di dalam: Makalah Seminar Nasional PTTI; 2008 Okt 21-23. hlm 1-31. 122-129.

Ishak A, Sugandi D. 2012. Respons Petani Terhadap Penggunaan Varietas Unggul Padi di Provinsi Bengkulu [internet]. [diunduh 2014 Juli 21]. Tersedia pada: http://bengkulu.litbang.deptan.go.id/ind/images/dokumen/ publikasi/unggul-padi.pdf.

Katayama TC. 1993. Morphological and taxonomical characters of cultivated rice (Oryza sativa L.). Di dalam: Matsuo T. Hoshikawa K. editor. Science of The Rice Plant. Volume 1. Morphology. Tokyo (JP): Food and Agriculture Policy Research Center. hlm 35-88.

[Kementan] Kementerian Pertanian. 2012. Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah). Jakarta (ID): Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan. 76 hlm.

Makarim AK, Suhartatik E. 2009. Morfologi dan fisiologi tanaman padi. Di dalam: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tanaman Pangan. Subang (ID): Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. hlm 296-330.

Norsalis E. 2011. Padi sawah dan padi gogo [artikel publikasi]. Surabaya (ID): Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.

[Puslitbangtan] Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. 2007. Peningkatan produksi padi menuju 2020. DEPTAN [Internet]. [diunduh 2014 Juli 14]. Tersedia pada: http://pangan.litbang. deptan.go.id.

Putri NH. 2013. Produksi tanaman dihaploid dari persilangan padi gogo dan padi sawah melalui kultur antera [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. Rutger JN. 2001. Rice. Di dalam: Robinson R. editor. Plant Science. Volume 4.

New York (US): Macmillan Reference. hlm 26-29.

Sajak A, Masniawati A, Juhriah, Tambaru E. Karakter morfologi plasma nutfah padi lokal asal Kabupaten Tana Toraja Utara. Sulawesi Selatan [artikel publikasi]. Makassar (ID): Universitas Hasanuddin.

Siregar D, Marbun P, Marpaung P. 2013. Pengaruh varietas dan bahan organik yang berbeda terhadap bobot 1000 butir dan biomassa padi sawah IP 400 pada musim tanam I. Jurnal Online Agroteknologi. 1(4): 1413-1421. Somantri IH, Ambarwati AD. 2001. Kultur antera. teknik penyelamatan embrio

22

Suastika IW, Basarudin N, Turmalan T. 1997. Budi Daya Padi Sawah di Lahan Pasang Surut. Jakarta (ID): Balitbangtan. 8 hlm.

Suhendrata T. 2010. Uji adaptasi varietas unggul dan galur harapan padi umur sangat genjah pada musim kemarau dan musim hujan Kabupaten Sragen. Jawa Tengah. Ilmu Pertanian Indonesia.15(1): 1-6.

Susanto U, Daradjat AA, Suprihatno B. 2003. Perkembangan pemuliaan padi sawah di Indonesia. Jurnal Litbang Pertanian. 22(3): 125-131.

Sutaryo B. 2012. Ekspresi daya hasil dan beberapa karakter agronomi enam padi hibrida indica di lahan sawah berpengairan teknis. Ilmu Pertanian. 15(2): 19-29.

Suprihatno B, Daradjat AA, Satoto, Baehaki SE, Widiarta IN, Setyono A, Indrasari SD, Lesmana OS, Sembiring H. 2009. Deskripsi Varietas Padi. Subang (ID): Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. 105 hlm.

Toha HM. 2005. Padi Gogo dan Pola Pengembangannya. Subang (ID): Balai Penelitian Tanaman Padi. 48 hlm.

Wahyuni S. 2008. Hasil padi gogo dari dua sumber benih yang berbeda.

Penelitian Pertanian Tanaman Pangan. 27(3):135-140.

Yusuf A. 2008. Pengkajian empat varietas padi gogo sebagai tanaman tumpangsari perkebunan. Di dalam: Seminar Nasional Padi 2008. hlm 1271-1279

Zarwasi LM, Widyantoro, Supartopo, Toha HM. 2009. Keragaan galur dan varietas padi gogo sebagai tanaman tumpangsari hutan jati muda di Blora dan Indramayu. Di dalam: Seminar Nasional Padi 2009. hlm 767-778. Zulkarnain. 2002. Pemanfaatan metode kultur antera dalam pemuliaan tanaman.

23 Lampiran 1 Daftar galur-galur dihaploid yang digunakan dalam penelitian

No Galur No Galur No Galur

1 HR-1-12-1-1 23 HR-2-33-1-1 45 HR-7-8-3-1 2 HR-1-12-2-2 24 HR-2-33-1-2 46 HR-7-11-1-1 3 HR-1-24-1-1 25 HR-2-34-1-1 47 HR-7-12-3-2 4 HR-1-32-1-1 26 HR-2-34-1-2 48 HR-7-13-1-1 5 HR-1-32-1-2 27 HR-2-34-1-3 49 HR-7-13-1-2

6 HR-1-32-1-3 28 HR-3-6-2-1 50 HR-7-13-2-1

7 HR-1-32-2-1 29 HR-3-10-1-1 51 HR-7-15-2-1 8 HR-1-32-2-2 30 HR-4-12-1-1 52 HR-7-15-2-2

9 HR-2-6-1-1 31 HR-4-12-1-2 53 HR-7-27-1-1

10 HR-2-6-1-2 32 HR-5-1-1-3 54 HR-7-32-1-2

11 HR-2-19-1-1 33 HR-5-7-1-1 55 HR-7-113-1-1

12 HR-2-19-1-2 34 HR-5-11-1-1 56 HR-8-1-1-1 13 HR-2-19-2-1 35 HR-5-13-1-1 57 HR-8-5-2-1 14 HR-2-21-1-2 36 HR-5-13-1-2 58 HR-8-7-1-2

15 HR-2-21-2-1 37 HR-5-13-2-1 59 HR-8-13-1-1

16 HR-2-22-1-1 38 HR-5-13-2-2 60 HR-8-16-1-2

17 HR-2-22-1-2 39 HR-5-23-1 61 HR-8-22-2-1

18 HR-2-22-1-4 40 HR-5-30-1-1 62 HR-8-31-2-1

19 HR-2-22-2-1 41 HR-5-31-1-1 63 HR-8-34-1-1

20 HR-2-24-1-1 42 HR-6-5-1-1 64 HR-8-34-2-2

21 HR-2-27-1-1 43 HR-6-5-1-2 65 HR-8-44-2-2

24

Lampiran 2 Deskripsi varietas Inpari 13 INPARI 13

Nomor seleksi: OM1490

Asal persilangan : OM606/IR18348-36-3-3

Golongan : Cere

Umur tanaman : 103 hari Bentuk tanaman : Tegak Tinggi tanaman : 101 cm Anakan produktif : 17 malai

Warna kaki : Hijau

Warna batang : Hijau Warna telinga daun : Putih Warna lidah daun : Hijau

Warna daun : Hijau

Muka daun : Kasar

Posisi daun : Tegak

Daun bendera : Agak terkulai Bentuk gabah : Panjang ramping Warna gabah : Kuning bersih

Kerontokan : Sedang

Tekstur nasi : Pulen Kadar amilosa : 22.40% Bobot 1 000 butir : 25.2 g Rata-rata hasil : 6.59 ton/ha Potensi hasil : 8.0 ton/ha

Ketahanan hama penyakit : Tahan terhadap hama wereng batang cokelat biotipe 1. 2. dan 3. agak rentan terhadap penyakit hawar daun bakteri strain III. IV. dan VIII. tahan terhadap penyakit blas ras 033 dan agak tahan terhadap ras 133. 073. dan 173

Anjuran tanam : Cocok ditanam di ekosistem sawah tadah hujan dataran sampai ketinggian 600 m dpl

25 Lampiran 3 Deskripsi varietas Ciherang

CIHERANG

Nomor seleksi : S3383-ID-PN-41-3-1

Asal persilangan : IR18349-53-1-3-1-3/3*IR19661-131-3-1-3//4*IR64

Golongan : Cere

Umur tanaman : 116-125 hari Bentuk tanaman : Tegak Tinggi tanaman : 107-115 cm Anakan produktif : 14-17 malai

Warna kaki : Hijau

Warna batang : Hijau

Warna telinga daun : Tidak berwarna Warna lidah daun : Tidak berwarna

Warna daun : Hijau

Muka daun : Kasar pada sebelah bawah

Posisi daun : Tegak

Daun bendera : Tegak

Bentuk gabah : Panjang ramping Warna gabah : Kuning bersih

Kerontokan : Sedang

Tekstur nasi : Pulen Kadar amilosa : 23% Indeks Glikemik : 54 Bobot 1 000 butir : 28 g Rata-rata hasil : 6.0 ton/ha Potensi hasil : 8.5 ton/ha

Ketahanan hama penyakit : Tahan terhadap wereng cokelat biotipe 2 dan agak tahan biotipe 3. tahan terhadap penyakit hawar daun bakteri strain III dan IV

Anjuran tanam : Baik ditanam di lahan sawah irigasi dataran rendah sampai ketinggian 600 m dpl

Pemulia : Tarjat T. Z. A. Simanullang. E. Sumadi dan Aan A. Daradjat

26

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Surabaya pada tanggal 17 September 1992 dari ayah Muhammad Iqbal dan ibu Andi Sri Wana. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara. Tahun 2010 penulis lulus dari SMA Negeri 2 Tinggimoncong, Kabupaten Gowa. Pada tahun yang sama penulis lulus seleksi masuk Institut Pertanian Bogor melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan diterima di Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian.